2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(课件50张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册1.1《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》(课件50张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 15:42:10 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

教学目标

语言建构与运用:根据上下文来推断词句义;抓住关键词语,培养学生根据语境推断词句意思的能力。

思维发展与提升:从四名弟子的言行中总结其不同的性格特征,体会其为政的观念。

审美鉴赏与创造:进入情境,分角色朗读,分角色翻译,师生共同探讨孔子的教育思想及其弟子的治国理念。

文化传承与理解:让学生从文中体会学习孔子及其弟子的处世之道,树立正确、健康的人生观和价值观,领会孔子及弟子的思想在当今社会中的现实意义。

如果人类要在21世纪继续生存下去,必须回头两千五百多年,去吸取孔子的智慧。

——1998年1月全世界诺贝尔获得者集会巴黎时的宣言

2600年前,孔子虽然曾带领弟子周游列国,甚至有过“乘桴(fú)浮于海” 的梦想,但终其一生,他老人家的足迹也没有走出过今天山东、河南两省的地界。

然而,孔老夫子可能做梦也不会想到,在21世纪的今天,随着中国经济发展和国力增强,他的学说作为中国的文化名片走向了五大洲、走进了全世界热爱和平的人们中间。

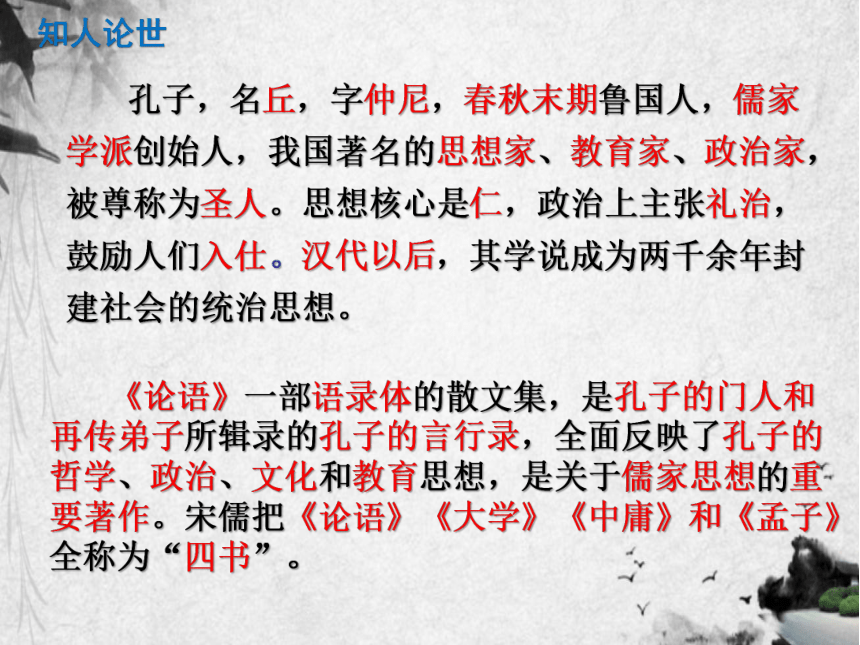

知人论世

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

《论语》一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰∶“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。(《论语·季氏》)

孔子曾独自站在庭院中,孔鲤细步经过庭院。孔子问:“读了《诗》吗?”孔鲤回答:“没有。”孔子说:“不读《诗》,没法讲话。”孔鲤回来就读《诗》。另一天,孔子又独自站在庭院中,孔鲤细步经过庭院。孔子问:“学了‘礼’吗?”孔鲤回答: “没有”。孔子说:“不学礼,没法自立”,孔鲤回来就学“礼”。

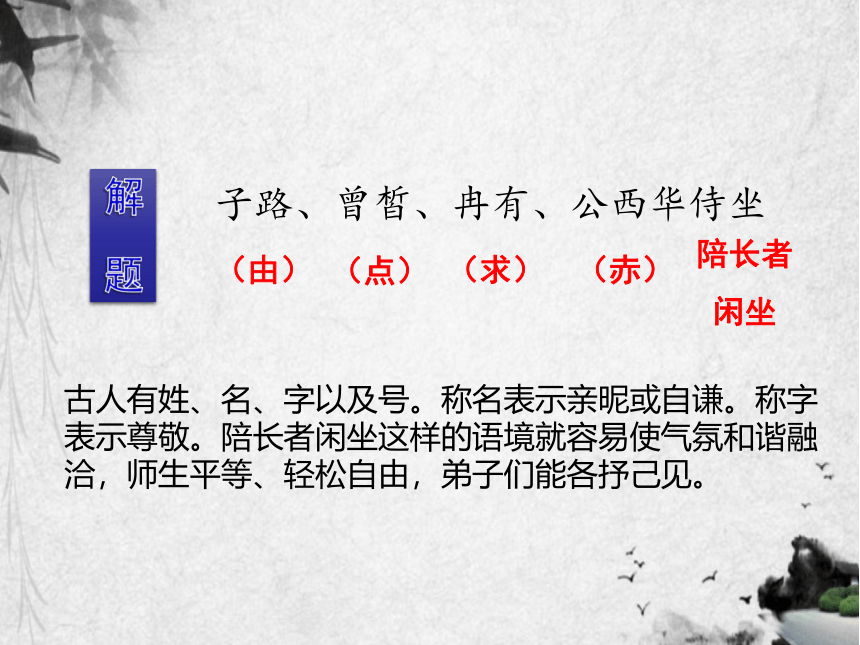

解 题

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪长者

闲坐

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

古人有姓、名、字以及号。称名表示亲昵或自谦。称字表示尊敬。陪长者闲坐这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

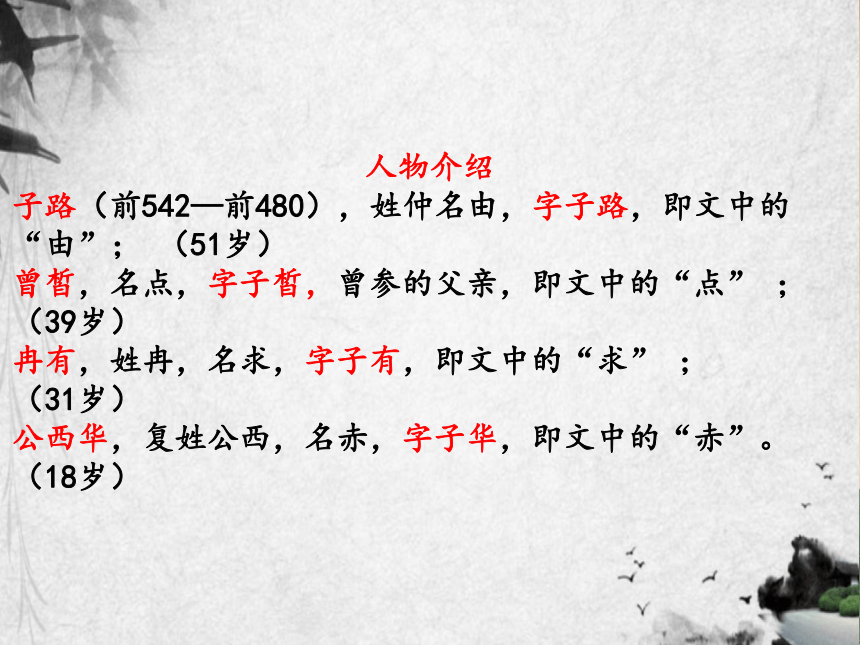

人物介绍

子路(前542—前480),姓仲名由,字子路,即文中的“由”; (51岁)

曾皙,名点,字子皙,曾参的父亲,即文中的“点” ;

(39岁)

冉有,姓冉,名求,字子有,即文中的“求” ;

(31岁)

公西华,复姓公西,名赤,字子华,即文中的“赤”。(18岁)

环节一:语言建构与运用

(一)梳理结构

(二)把握文意

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂yí ,风乎舞雩yú ,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

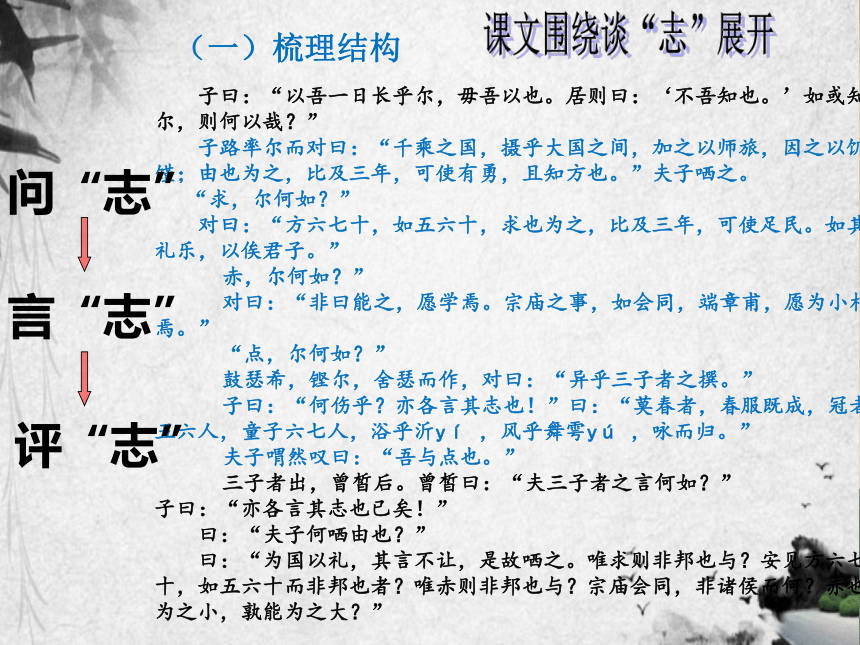

(一)梳理结构

问“志”

言“志”

评“志”

课文围绕谈“志”展开

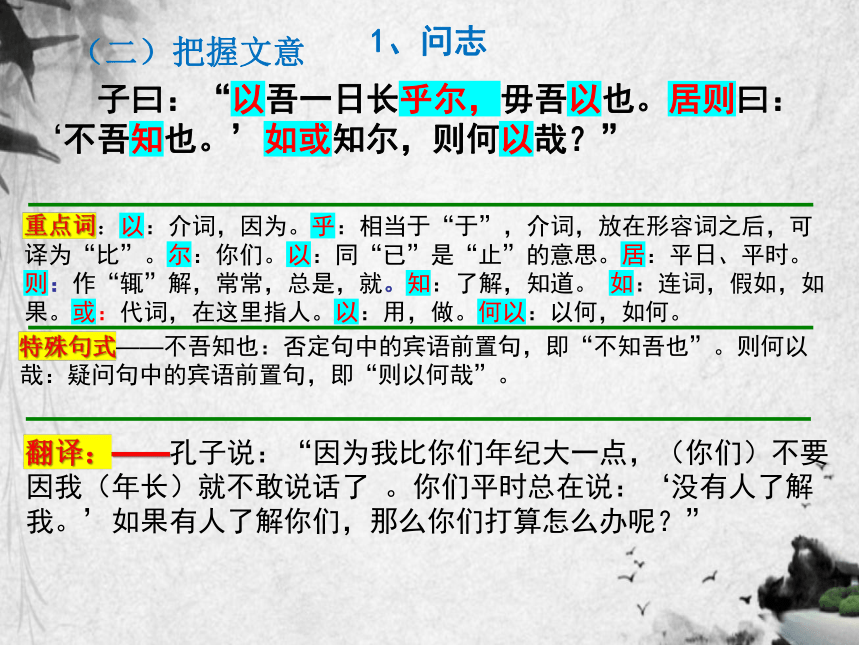

(二)把握文意

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

重点词:以:介词,因为。乎:相当于“于”,介词,放在形容词之后,可译为“比”。尔:你们。以:同“已”是“止”的意思。居:平日、平时。则:作“辄”解,常常,总是,就。知:了解,知道。 如:连词,假如,如果。或:代词,在这里指人。以:用,做。何以:以何,如何。

翻译:——孔子说:“因为我比你们年纪大一点,(你们)不要因我(年长)就不敢说话了 。你们平时总在说:‘没有人了解我。’如果有人了解你们,那么你们打算怎么办呢?”

特殊句式——不吾知也:否定句中的宾语前置句,即“不知吾也”。则何以哉:疑问句中的宾语前置句,即“则以何哉”。

1、问志

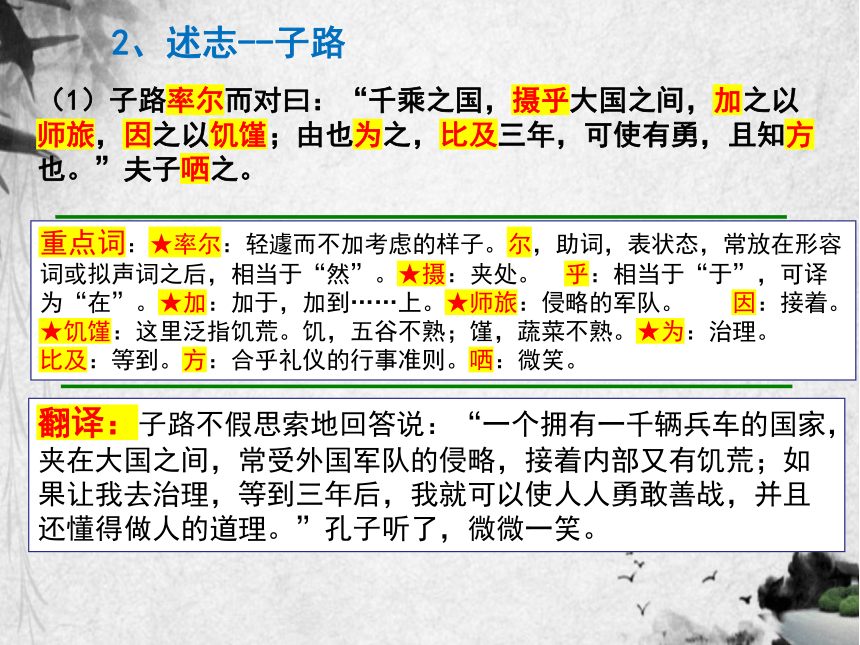

2、述志--子路

(1)子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

翻译:子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,常受外国军队的侵略,接着内部又有饥荒;如果让我去治理,等到三年后,我就可以使人人勇敢善战,并且还懂得做人的道理。”孔子听了,微微一笑。

重点词:★率尔:轻遽而不加考虑的样子。尔,助词,表状态,常放在形容词或拟声词之后,相当于“然”。★摄:夹处。 乎:相当于“于”,可译为“在”。★加:加于,加到……上。★师旅:侵略的军队。 因:接着。★饥馑:这里泛指饥荒。饥,五谷不熟;馑,蔬菜不熟。★为:治理。 比及:等到。方:合乎礼仪的行事准则。哂:微笑。

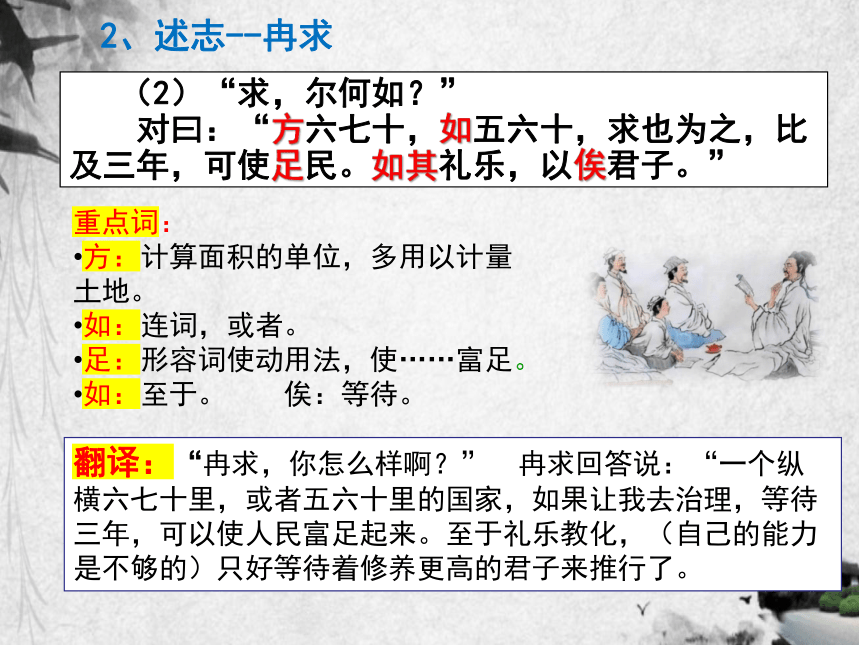

(2)“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

重点词:

方:计算面积的单位,多用以计量土地。

如:连词,或者。

足:形容词使动用法,使……富足。

如:至于。 俟:等待。

翻译:“冉求,你怎么样啊?” 冉求回答说:“一个纵横六七十里,或者五六十里的国家,如果让我去治理,等待三年,可以使人民富足起来。至于礼乐教化,(自己的能力是不够的)只好等待着修养更高的君子来推行了。

2、述志--冉求

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端(名作动)章甫[fǔ](名作动),愿为小相焉。”

如:连词,或者。

端章甫:穿着礼服,戴着礼帽。 端,古代用整幅布做的礼服;章甫,古代礼帽,用布制。在这里都作动词用。

翻译:“公西赤,你怎么样啊?”公西赤回答说:“我不敢说能够做到,只是愿意学习。在宗庙祭祀的事务中,或者在诸侯会盟,朝见天子时,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个替国君主持赞礼和司仪的官。”

2、述志--公西赤

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而(表顺承)作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂yí ,风乎舞雩yú ,咏而(表修饰)归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

重点词:希:同“稀”,稀疏。 尔:助词,在拟声词之后。舍:放下。 作:起,站起来。 撰:才能,这里指为政的才能。一说,讲述、解说。亦:只是,不过。 莫:同“暮”。既:已经。 乎:相当于“于”,可译为“在”。风:动词,吹风,乘凉。 咏:唱歌。 喟然:长叹的样子。 与:赞同、赞成。

翻译:“曾点,你怎么样啊?”这时曾点弹瑟的声音逐渐稀疏了,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三个人的才能不同。”孔子说:“有什么关系呢?只不过是各自谈谈自己的志向。”曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上,我和五六个成年人,六七个青少年,一起在沂水里洗洗澡,在舞雩台吹吹风,一路唱着歌回来。孔子长叹一声说:“我赞同曾点的想法啊。”

2、述志--曾点

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

重点词:后:走在后头。方位名词作动词。 夫:指示代词,那。 已矣:罢了。 让:谦让。 邦:国家 。此处指治理国家大事。唯:句首语气助词,无义。

安:疑问代词,怎么。 见:见得。 之:指诸侯。

翻译子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾皙走在后面。曾皙问孔子:“他们三个人的话怎么样?” 孔子说:“只不过自己谈谈自己的志向罢了。”曾皙说:“您为什么笑仲由呢?”孔子说:“治国要讲究礼让,可是他说话一点都不谦虚,因此我笑他。难道冉求所讲的就不是国家大事吗?怎么见得纵横六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,讲的不是国家大事又是什么呢?如果公西赤只能给诸侯做一个小相,那么谁能做大事呢?”

(三)评志--孔子

环节二:思维发展与提升

分析人物志向和性格特点

人物 述志 性格 描写方法

子路

曾皙

冉有

公西华

表格二:

人物对象 孔子态度 孔子评志

子路

曾皙

冉有

公西华

学生任务清单 表格一:

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重军事强国

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

仲由(前542年―前480年),字子路,又字季路,鲁国卞里仲村人。“孔门十哲”之一、“二十四孝”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武,曾陵暴过孔子,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,为人伉直,好勇力,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。周敬王四十年(鲁哀公十五年),卫国内乱,子路临危不惧,冒死冲进卫国国都救援孔悝,混战中被蒯kuǎi聩击杀,结缨(系帽带)遇难,被砍成肉泥。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。冉有(求)谨慎小心,谦虚退让志:性格:侧重经济富民对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”冉求(前522年—?),字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。周文王第六子曹叔振铎的嫡裔。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。以政事见称。多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。

前484年率左师抵抗入侵齐军,并身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,又趁机说服季康子迎回了在外流亡十四年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。冉求是孔子的最得意的门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。公西华(赤)谦恭有礼,娴于辞令。志:性格:侧重以礼治邦对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”公西赤(前509年-?),字子华,今河南省濮阳市人,东周时期鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。

公西赤有非常优秀的外交才能,唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”,明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上祭天求雨。曾皙(点)洒脱高雅从容淡定志:性格:春游图鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩 ,咏而归。”曾点(生卒年不详),字皙,又称曾皙、曾晰、曾蒧,中国春秋时期鲁国南武城人,“宗圣”曾参之父,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。 曾点喜欢弹琴唱歌。信奉儒学。崇拜孔子,父子同师孔子,学习儒家学说,并付诸实践,但未与孔子周游列国。他痛恨当世礼教不行,立志改变现状,孔子认为他是有进取心的狂放之士。

子路: 侧重军事强国冉有: 侧重经济富民公西华: 侧重以礼治邦但都愿意在仕途上创一番事业.都是参加政治.志向虽各有侧重,

环节三:审美鉴赏与创造

合作探究:

1、为何“与”曾点?

2、为何“哂”子路?

时代背景:孔子是一位有着强烈的政治理想和远大抱负的人。他在担任鲁国大司寇时,推行礼治,施以仁政,使鲁国大治。可惜的是鲁国国君受人离间,很快就疏远了孔子,他的政治主张“礼”、“仁”也就成了一颗划过天空的流星,转瞬即逝。1、孔子“与点”孔子之志

“老者安之,朋友信之,少者怀之”。人人敬老,人人爱幼,无处不均匀,无人不饱暖,家家安居乐业,没有差异,没有战争。

大同世界

曾皙看似未谈治国之策,将子路“可使有勇,且知方也”、冉有“可使足民”的目标以及孔子大力倡导的礼乐文明具化为百姓安居乐业的画面。子路等人所描绘的只是一个方面,而曾皙所描绘的却是一个大同世界。这种更雄伟的志向、更高远的境界也表现出曾皙举重若轻,游刃有余的气度。所以,孔子赞同曾皙,既是对曾皙施政能力的赞赏,也是对自己政治理想的憧憬。

1、孔子“与点”

孔子“与点”辩证思考:孔子“与点”历来有争议。从积极方面理解,孔子主张以礼治国,而曾皙说的是礼治下的太平盛世的图景。从消极方面理解,曾皙有避乱世而洁身自好的想法。孔子周游列国,到处碰壁,便说“道不行,乘桴浮于海” “用之则行,去之则藏” ,曾皙的说法与他的想法相合拍。其实,曾皙的处世态度,是孔子礼治于国的积极反映,并非一味消极。因此孔子说“吾与点也”。 孔子所哂是子路“为国以礼,其言不让” 。孔子在乎的是“礼”。《礼记·曲礼》上说:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”子路错不在欲治理“千乘之国”,错在 “躁”与“瞽”,因而被孔子“哂”了。

2、孔子“哂由”

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

赞

惜

礼

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。——《论语·颜渊》

用之则行,舍之则藏。

理想生活

和谐社会

精神家园

孔子并不否定三子之志,哂笑子路,只因他不谦逊。三子之志,一使“有勇”求生存,二使“足民”求发展,三使“愿学”求文明。唯经此三,才有曾点的人间祥和、天人合一。不废三子,而以曾点为归,正见孔子情怀的著实与高远。

进入二十一世纪,孔子热、儒学热、中华经典诵读热兴起,儒商、儒将等字词频见报刊,四书五经等儒学典籍出现热销,仁义、礼信、孝悌等传统美德引起人们的怀念和追思,孔子和儒学研究机构、活动、刊物、书籍、文章、网站等如雨后春笋般出现,是历史的必然、时代的使然,儒学能历千年而不绝,经百折而不灭,指导着中华文明以足够的韧性和巨大的包容性不断灿然,必有她超越时空的“合理内核”与不朽价值。

同学们可以谈以谈儒家文化在当下的现实意义吗?

环节四:文化传承与理解:思考现实意义

儒家文化的现实意义

1.儒家文化对中国政治的影响---以礼治国、自我修养、太平和合,利于社会和谐稳定。

2.儒家文化对中国经济的影响---儒家重义、诚信等美德在市场经济中发挥道德维系的作用。

3.儒家文化对中国文化的影响---孔子的儒家思想是中华文化的根本。

4.儒家文化对国民性格影响---求实乐观、不屈不挠、宽容和谐、崇文尚贤、革故鼎新等。

5.儒家文化对中国环境的影响---孔子的天人合一观对于中国的环境保护也有着指导意义。

学生任务一:

请你为孔子写一段颁奖词(80字左右)

如:身患绝症坚守抗疫一线的“人民英雄”张定宇

颁奖词: 步履蹒跚与时间赛跑,只想为患者多赢一秒;身患绝症与新冠周旋,顾不上亲人已经沦陷。这一战,你矗立在死神和患者之间;那一晚,歌声飘荡在城市上空,我们用血肉筑成新的长城。

颁奖词:“颁奖辞”,是在某一主题的颁奖典礼上,对获奖对象的事迹所作的一种陈述评价性的礼仪文稿。

特点:(1)大笔写意,点明人物的事迹。 (2)纵深开掘,彰显人物的精神。(3)综合表达,事、理、情有机融合。 (4)言简意赅,自然流畅。

“孔子颁奖词”参考:

天不生仲尼,万古长如夜。他没有什么万卷巨著,万余字的语录是他一生思想的浓缩; 他没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。 九州四海因他而一统,寰球世界也必将因他而和谐; 华夏文明因他而灿烂,未来明天也必将因他而美好。

任务一:请为孔子写一段颁奖词(80字左右)

学生任务二:深圳市二模作文

子思受邀回到高中母校宣讲成长经历及学习心得。他说自己在母校学习期间就非常喜欢儒家文化;现在,他正跟着研究生导师进行更深入的学习和研究。

有位同学向他提问:“对儒家文化,我们有所了解,像‘约之以礼’‘以德服人’‘推己及人’之类的道理,我也很认可;可是,在生活中真要那样做,会不会连公交车都挤不上去?”

如果你是子思,你将怎样回应这样的提问?

要求选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

谢谢!

审题指导:

【命题方向】:弘扬儒家文化,立德树人。

【作文题型】:问答式“任务驱动型”材料作文。

【试题特点】:设置矛盾,考察考生运用儒家文化化解矛盾、解决现实问题的能力。

【指令任务】:

1. 写作人称:以子思的身份回答那个同学的提问。

2. 解决问题(矛盾冲突):当古老的儒家文化遇到现实中不文明行为,该如何解决?

【材料内容分解】:

1. 子思身份:儒家文化学习和研究者;

2. 尖锐问题:一同学提问“当在生活中真要处处遵循儒家文化处世准则,会不会连公交车都挤不上去”?(这里的“挤公交车”并非局限于此事,它泛指现实生活中所有“粗野”“不文明”行为,行文时,视野要开阔一些。)

3. 解决办法:以“约之以礼”、“以德服人”、“推己及人”(这三点是儒家教化3. 解决办法:以“约之以礼”、“以德服人”、“推己及人”(这三点是儒家教化不文明人行为的具体内容:申之以儒家文化之义;行文上要重点展开)之类的道理(言外之意:还有其他类似的教化人的道理,这里为行文拓展展开留下了空间。)提示:解决办法、过程、效果等是写作重点。

【文章体裁】:

1. 书信体说理文。

2. (身份带入)说理文。

【立意参考】:

1. 正因粗如,更需儒教。

2. 诲人若不倦,春风可化雨。

3. 约之以礼德,推己而及人。

4. 申之以儒家之道,栽精神文明之花

5. 假以儒道,粗野将走向文明

6. 教化万民,不可为亦为之。

7. 儒学诲民,任重道远

【下水作文】

儒学诲民,任重道远

-----致“仁和有礼”的你

深圳罗湖外语学校 徐晓花

亲爱的同学:

你好!

很高兴你能将我刚才宣讲的内容听进心里,并发提出了一个很有思辨性的问题:“生活中如若遵行儒家文化倡导的’约之以礼’‘以德服人’‘推己及人’,会不会连公交车都挤不上去?”( 开头直切问题,省下不少文字。)

刚才我说过,我在母校学习期间就非常喜欢儒家文化,并且现在读研究生还在更深入的学习和研究中。我认为儒家文化提倡的“仁““义”“礼”“和”等思想,与挤不上公交并不是对立关系,恰恰是一剂治愈这个社会人人“抢为先”思想弊病的良药。(将原文他述内容转换为自述式,巧妙省墨;继而亮出观点:来得快捷。)

首先,同学们必须明白当下“坐公交要挤”,“上公交要抢座位”等现象存在的根源,不仅仅是规章制度执行不力,还有人们缺乏道德自律的因素。人无自律,便是“无礼”。人们总以为上公交是先抢先得,越抢越占便宜;抢先一步,不顾形象,不顾他人。结果让外人看到我一礼仪之邦,国人形象如此不堪。我们可以设想,如若人人为一己私利,“无礼”横行,那社会将更加“乱象”横生,何来安定和谐的社会秩序?何来幸福指数的提升?(有的放矢:分析“挤公交”的原因,接着指出其不良影响和危害。)

其次,同学们还应该理清这样一种逻辑关系:“约之以礼”是一种道德自律,“抢不到座位”一类现象并不是对“约之以礼”的道德自觉的否定,而是缺少这一道德自律前提后必然产生的后果。同学们都知道,儒家思想核心为“仁”。“仁”本指人与人之间相互亲爱。孔子把“仁”作为最高的道德原则、道德标准和道德境界,提出“仁者爱人”。那如何“爱”人呢?答:言行有“礼”。 ”礼”是为了“节”,“节”是为了“和”,而“礼之用和为贵,知和而和不以礼节之,亦不可行也”。只有国人上下,人人讲“礼“,社会才能安定有序,人民幸福指数才会高。那时候,你再去等公交,人人都排队,不用“挤”都能上。(这段点的漂亮:应该理清这样一种逻辑关系“抢不到座位”一类现象并不是对“约之以礼”的道德自觉的否定。直戳对方观点要害,并正面指出解决问题的措施。)

同学们,你们觉得强国的定义是什么呢?魏征《谏太宗十思疏》道:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。”我想,强国不但是要强物质文明,还需强精神文明。因此我们要提倡儒家文化,继承发扬儒家思想传统,增强国家的软实力,提高国民道德素质。一刚一柔,刚柔并济才是国家长治久安的固本之策。(升华一笔,将“文明”同“强国”自然联系在一起,水到渠成,顺乎逻辑,读来一点也不感到突兀。)

讲到这里,我想那位同学应该可以理解和明白儒家文化与“挤公交”的关系了吧。当然儒家文化随着社会的发展,继承形式在发展变化中,如《经典咏流传》中对古典诗歌的改编传唱,《中国诗词大会》中对古诗的解读。但是,“仁礼”永远不过时,尊老敬贤、仪尚适宜、礼貌待人、先来后到、推己及人、以德服人等儒家思想在改造与承传中永不过时。(首句收回思绪,回到“挤公交”的话题后,又拓展开去,说到儒家文化的传承,特别点到“推己及人”,扣题巧妙。)

最后,我希望同学们:人人热爱儒学,推广“仁礼”,做一个“仁爱有礼”的高中生,为社会主义精神文明建设添砖加瓦。那我们就从现在做起,从不“挤”公交做起吧!儒学诲民,任重道远!

(结尾提出希望:三句话不离本行:希望同学们:人人热爱儒学,推广“仁礼”,做一个“仁爱有礼”的高中生。语重心长,有征服力。)

你的儒学校友子

《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

教学目标

语言建构与运用:根据上下文来推断词句义;抓住关键词语,培养学生根据语境推断词句意思的能力。

思维发展与提升:从四名弟子的言行中总结其不同的性格特征,体会其为政的观念。

审美鉴赏与创造:进入情境,分角色朗读,分角色翻译,师生共同探讨孔子的教育思想及其弟子的治国理念。

文化传承与理解:让学生从文中体会学习孔子及其弟子的处世之道,树立正确、健康的人生观和价值观,领会孔子及弟子的思想在当今社会中的现实意义。

如果人类要在21世纪继续生存下去,必须回头两千五百多年,去吸取孔子的智慧。

——1998年1月全世界诺贝尔获得者集会巴黎时的宣言

2600年前,孔子虽然曾带领弟子周游列国,甚至有过“乘桴(fú)浮于海” 的梦想,但终其一生,他老人家的足迹也没有走出过今天山东、河南两省的地界。

然而,孔老夫子可能做梦也不会想到,在21世纪的今天,随着中国经济发展和国力增强,他的学说作为中国的文化名片走向了五大洲、走进了全世界热爱和平的人们中间。

知人论世

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派创始人,我国著名的思想家、教育家、政治家,被尊称为圣人。思想核心是仁,政治上主张礼治,鼓励人们入仕。汉代以后,其学说成为两千余年封建社会的统治思想。

《论语》一部语录体的散文集,是孔子的门人和再传弟子所辑录的孔子的言行录,全面反映了孔子的哲学、政治、文化和教育思想,是关于儒家思想的重要著作。宋儒把《论语》《大学》《中庸》和《孟子》全称为“四书”。

尝独立,鲤趋而过庭。曰:“学诗乎?”对曰:“未也。”“不学诗,无以言。”鲤退而学诗。他日,又独立,鲤趋而过庭。曰:“学礼乎?”对曰∶“未也。”“不学礼,无以立。”鲤退而学礼。(《论语·季氏》)

孔子曾独自站在庭院中,孔鲤细步经过庭院。孔子问:“读了《诗》吗?”孔鲤回答:“没有。”孔子说:“不读《诗》,没法讲话。”孔鲤回来就读《诗》。另一天,孔子又独自站在庭院中,孔鲤细步经过庭院。孔子问:“学了‘礼’吗?”孔鲤回答: “没有”。孔子说:“不学礼,没法自立”,孔鲤回来就学“礼”。

解 题

(由)

(点)

(求)

(赤)

陪长者

闲坐

子路、曾皙、冉有、公西华侍坐

古人有姓、名、字以及号。称名表示亲昵或自谦。称字表示尊敬。陪长者闲坐这样的语境就容易使气氛和谐融洽,师生平等、轻松自由,弟子们能各抒己见。

人物介绍

子路(前542—前480),姓仲名由,字子路,即文中的“由”; (51岁)

曾皙,名点,字子皙,曾参的父亲,即文中的“点” ;

(39岁)

冉有,姓冉,名求,字子有,即文中的“求” ;

(31岁)

公西华,复姓公西,名赤,字子华,即文中的“赤”。(18岁)

环节一:语言建构与运用

(一)梳理结构

(二)把握文意

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂yí ,风乎舞雩yú ,咏而归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

(一)梳理结构

问“志”

言“志”

评“志”

课文围绕谈“志”展开

(二)把握文意

子曰:“以吾一日长乎尔,毋吾以也。居则曰:‘不吾知也。’如或知尔,则何以哉?”

重点词:以:介词,因为。乎:相当于“于”,介词,放在形容词之后,可译为“比”。尔:你们。以:同“已”是“止”的意思。居:平日、平时。则:作“辄”解,常常,总是,就。知:了解,知道。 如:连词,假如,如果。或:代词,在这里指人。以:用,做。何以:以何,如何。

翻译:——孔子说:“因为我比你们年纪大一点,(你们)不要因我(年长)就不敢说话了 。你们平时总在说:‘没有人了解我。’如果有人了解你们,那么你们打算怎么办呢?”

特殊句式——不吾知也:否定句中的宾语前置句,即“不知吾也”。则何以哉:疑问句中的宾语前置句,即“则以何哉”。

1、问志

2、述志--子路

(1)子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

翻译:子路不假思索地回答说:“一个拥有一千辆兵车的国家,夹在大国之间,常受外国军队的侵略,接着内部又有饥荒;如果让我去治理,等到三年后,我就可以使人人勇敢善战,并且还懂得做人的道理。”孔子听了,微微一笑。

重点词:★率尔:轻遽而不加考虑的样子。尔,助词,表状态,常放在形容词或拟声词之后,相当于“然”。★摄:夹处。 乎:相当于“于”,可译为“在”。★加:加于,加到……上。★师旅:侵略的军队。 因:接着。★饥馑:这里泛指饥荒。饥,五谷不熟;馑,蔬菜不熟。★为:治理。 比及:等到。方:合乎礼仪的行事准则。哂:微笑。

(2)“求,尔何如?”

对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”

重点词:

方:计算面积的单位,多用以计量土地。

如:连词,或者。

足:形容词使动用法,使……富足。

如:至于。 俟:等待。

翻译:“冉求,你怎么样啊?” 冉求回答说:“一个纵横六七十里,或者五六十里的国家,如果让我去治理,等待三年,可以使人民富足起来。至于礼乐教化,(自己的能力是不够的)只好等待着修养更高的君子来推行了。

2、述志--冉求

“赤,尔何如?”

对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端(名作动)章甫[fǔ](名作动),愿为小相焉。”

如:连词,或者。

端章甫:穿着礼服,戴着礼帽。 端,古代用整幅布做的礼服;章甫,古代礼帽,用布制。在这里都作动词用。

翻译:“公西赤,你怎么样啊?”公西赤回答说:“我不敢说能够做到,只是愿意学习。在宗庙祭祀的事务中,或者在诸侯会盟,朝见天子时,我愿意穿着礼服,戴着礼帽,做一个替国君主持赞礼和司仪的官。”

2、述志--公西赤

“点,尔何如?”

鼓瑟希,铿尔,舍瑟而(表顺承)作,对曰:“异乎三子者之撰。”

子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂yí ,风乎舞雩yú ,咏而(表修饰)归。”

夫子喟然叹曰:“吾与点也。”

重点词:希:同“稀”,稀疏。 尔:助词,在拟声词之后。舍:放下。 作:起,站起来。 撰:才能,这里指为政的才能。一说,讲述、解说。亦:只是,不过。 莫:同“暮”。既:已经。 乎:相当于“于”,可译为“在”。风:动词,吹风,乘凉。 咏:唱歌。 喟然:长叹的样子。 与:赞同、赞成。

翻译:“曾点,你怎么样啊?”这时曾点弹瑟的声音逐渐稀疏了,接着铿的一声,放下瑟直起身子回答说:“我和他们三个人的才能不同。”孔子说:“有什么关系呢?只不过是各自谈谈自己的志向。”曾点说:“暮春时节,春天的衣服已经穿上,我和五六个成年人,六七个青少年,一起在沂水里洗洗澡,在舞雩台吹吹风,一路唱着歌回来。孔子长叹一声说:“我赞同曾点的想法啊。”

2、述志--曾点

三子者出,曾皙后。曾皙曰:“夫三子者之言何如?”

子曰:“亦各言其志也已矣!”

曰:“夫子何哂由也?”

曰:“为国以礼,其言不让,是故哂之。唯求则非邦也与?安见方六七十,如五六十而非邦也者?唯赤则非邦也与?宗庙会同,非诸侯而何?赤也为之小,孰能为之大?”

重点词:后:走在后头。方位名词作动词。 夫:指示代词,那。 已矣:罢了。 让:谦让。 邦:国家 。此处指治理国家大事。唯:句首语气助词,无义。

安:疑问代词,怎么。 见:见得。 之:指诸侯。

翻译子路、冉有、公西华三个人都出去了,曾皙走在后面。曾皙问孔子:“他们三个人的话怎么样?” 孔子说:“只不过自己谈谈自己的志向罢了。”曾皙说:“您为什么笑仲由呢?”孔子说:“治国要讲究礼让,可是他说话一点都不谦虚,因此我笑他。难道冉求所讲的就不是国家大事吗?怎么见得纵横六七十里或者五六十里讲的就不是国家大事呢?公西赤所讲的不是国家大事吗?宗庙祭祀,诸侯会盟和朝见天子,讲的不是国家大事又是什么呢?如果公西赤只能给诸侯做一个小相,那么谁能做大事呢?”

(三)评志--孔子

环节二:思维发展与提升

分析人物志向和性格特点

人物 述志 性格 描写方法

子路

曾皙

冉有

公西华

表格二:

人物对象 孔子态度 孔子评志

子路

曾皙

冉有

公西华

学生任务清单 表格一:

治理一个受大国侵略而且遭受饥荒的千乘之国,并保证三年内使人民勇于作战并懂得义理。

子路(仲由)

有抱负,自信,却失之鲁莽、轻率。

志:

性格:

侧重军事强国

子路率尔而对曰:“千乘之国,摄乎大国之间,加之以师旅,因之以饥馑;由也为之,比及三年,可使有勇,且知方也。”夫子哂之。

仲由(前542年―前480年),字子路,又字季路,鲁国卞里仲村人。“孔门十哲”之一、“二十四孝”之一,“孔门七十二贤”之一,受儒家祭祀。

仲由性情刚直,好勇尚武,曾陵暴过孔子,孔子对他启发诱导,设礼以教,子路接受孔子的劝导,请为弟子,跟随孔子周游列国,做孔子的侍卫。后做卫国大夫孔悝的蒲邑宰,以政事见称,为人伉直,好勇力,任内开挖沟渠,救穷济贫,政绩突出,辖域大治。周敬王四十年(鲁哀公十五年),卫国内乱,子路临危不惧,冒死冲进卫国国都救援孔悝,混战中被蒯kuǎi聩击杀,结缨(系帽带)遇难,被砍成肉泥。

治理一个小国,三年内使人民富足。至于礼乐教化,还难办到。冉有(求)谨慎小心,谦虚退让志:性格:侧重经济富民对曰:“方六七十,如五六十,求也为之,比及三年,可使足民。如其礼乐,以俟君子。”冉求(前522年—?),字子有,通称“冉有”,尊称“冉子”,鲁国人。周文王第六子曹叔振铎的嫡裔。春秋末年著名学者、孔子门徒。孔门七十二贤之一,受儒教祭祀。以政事见称。多才多艺,尤擅长理财,曾担任季氏宰臣。

前484年率左师抵抗入侵齐军,并身先士卒,以步兵执长矛的突击战术取得胜利,又趁机说服季康子迎回了在外流亡十四年的孔子。帮助季氏进行田赋改革,聚敛财富,受到孔子的严厉批评。冉求是孔子的最得意的门生之一,在孔子的教导下逐渐向仁德靠拢,其性情也因此而逐渐完善。

能在诸侯举行祭祀或会盟时担任一个“小相”。公西华(赤)谦恭有礼,娴于辞令。志:性格:侧重以礼治邦对曰:“非曰能之,愿学焉。宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相焉。”公西赤(前509年-?),字子华,今河南省濮阳市人,东周时期鲁国学者、孔子弟子,孔门七十二贤之一。

公西赤有非常优秀的外交才能,唐玄宗尊之为“邵伯”,宋真宗加封为“巨野侯”,明嘉靖九年改称“先贤公西子”。

暮春时节,脱下冬衣,穿上春衣,和五六个20岁的成年人,带着六、七个少年,在沂水边洗洗澡,在舞雩台上祭天求雨。曾皙(点)洒脱高雅从容淡定志:性格:春游图鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作,对曰:“异乎三子者之撰。”子曰:“何伤乎?亦各言其志也!”曰:“莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩 ,咏而归。”曾点(生卒年不详),字皙,又称曾皙、曾晰、曾蒧,中国春秋时期鲁国南武城人,“宗圣”曾参之父,孔子弟子,孔门七十二贤之一,是孔子30多岁第一批授徒时收的弟子。 曾点喜欢弹琴唱歌。信奉儒学。崇拜孔子,父子同师孔子,学习儒家学说,并付诸实践,但未与孔子周游列国。他痛恨当世礼教不行,立志改变现状,孔子认为他是有进取心的狂放之士。

子路: 侧重军事强国冉有: 侧重经济富民公西华: 侧重以礼治邦但都愿意在仕途上创一番事业.都是参加政治.志向虽各有侧重,

环节三:审美鉴赏与创造

合作探究:

1、为何“与”曾点?

2、为何“哂”子路?

时代背景:孔子是一位有着强烈的政治理想和远大抱负的人。他在担任鲁国大司寇时,推行礼治,施以仁政,使鲁国大治。可惜的是鲁国国君受人离间,很快就疏远了孔子,他的政治主张“礼”、“仁”也就成了一颗划过天空的流星,转瞬即逝。1、孔子“与点”孔子之志

“老者安之,朋友信之,少者怀之”。人人敬老,人人爱幼,无处不均匀,无人不饱暖,家家安居乐业,没有差异,没有战争。

大同世界

曾皙看似未谈治国之策,将子路“可使有勇,且知方也”、冉有“可使足民”的目标以及孔子大力倡导的礼乐文明具化为百姓安居乐业的画面。子路等人所描绘的只是一个方面,而曾皙所描绘的却是一个大同世界。这种更雄伟的志向、更高远的境界也表现出曾皙举重若轻,游刃有余的气度。所以,孔子赞同曾皙,既是对曾皙施政能力的赞赏,也是对自己政治理想的憧憬。

1、孔子“与点”

孔子“与点”辩证思考:孔子“与点”历来有争议。从积极方面理解,孔子主张以礼治国,而曾皙说的是礼治下的太平盛世的图景。从消极方面理解,曾皙有避乱世而洁身自好的想法。孔子周游列国,到处碰壁,便说“道不行,乘桴浮于海” “用之则行,去之则藏” ,曾皙的说法与他的想法相合拍。其实,曾皙的处世态度,是孔子礼治于国的积极反映,并非一味消极。因此孔子说“吾与点也”。 孔子所哂是子路“为国以礼,其言不让” 。孔子在乎的是“礼”。《礼记·曲礼》上说:“侍于君子(长者),不顾而对,非礼也。”子路错不在欲治理“千乘之国”,错在 “躁”与“瞽”,因而被孔子“哂”了。

2、孔子“哂由”

孔 子

曾皙

子路

冉有

公西华

(仲由)

(点)

(求)

(赤)

哂

与

赞

惜

礼

非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。——《论语·颜渊》

用之则行,舍之则藏。

理想生活

和谐社会

精神家园

孔子并不否定三子之志,哂笑子路,只因他不谦逊。三子之志,一使“有勇”求生存,二使“足民”求发展,三使“愿学”求文明。唯经此三,才有曾点的人间祥和、天人合一。不废三子,而以曾点为归,正见孔子情怀的著实与高远。

进入二十一世纪,孔子热、儒学热、中华经典诵读热兴起,儒商、儒将等字词频见报刊,四书五经等儒学典籍出现热销,仁义、礼信、孝悌等传统美德引起人们的怀念和追思,孔子和儒学研究机构、活动、刊物、书籍、文章、网站等如雨后春笋般出现,是历史的必然、时代的使然,儒学能历千年而不绝,经百折而不灭,指导着中华文明以足够的韧性和巨大的包容性不断灿然,必有她超越时空的“合理内核”与不朽价值。

同学们可以谈以谈儒家文化在当下的现实意义吗?

环节四:文化传承与理解:思考现实意义

儒家文化的现实意义

1.儒家文化对中国政治的影响---以礼治国、自我修养、太平和合,利于社会和谐稳定。

2.儒家文化对中国经济的影响---儒家重义、诚信等美德在市场经济中发挥道德维系的作用。

3.儒家文化对中国文化的影响---孔子的儒家思想是中华文化的根本。

4.儒家文化对国民性格影响---求实乐观、不屈不挠、宽容和谐、崇文尚贤、革故鼎新等。

5.儒家文化对中国环境的影响---孔子的天人合一观对于中国的环境保护也有着指导意义。

学生任务一:

请你为孔子写一段颁奖词(80字左右)

如:身患绝症坚守抗疫一线的“人民英雄”张定宇

颁奖词: 步履蹒跚与时间赛跑,只想为患者多赢一秒;身患绝症与新冠周旋,顾不上亲人已经沦陷。这一战,你矗立在死神和患者之间;那一晚,歌声飘荡在城市上空,我们用血肉筑成新的长城。

颁奖词:“颁奖辞”,是在某一主题的颁奖典礼上,对获奖对象的事迹所作的一种陈述评价性的礼仪文稿。

特点:(1)大笔写意,点明人物的事迹。 (2)纵深开掘,彰显人物的精神。(3)综合表达,事、理、情有机融合。 (4)言简意赅,自然流畅。

“孔子颁奖词”参考:

天不生仲尼,万古长如夜。他没有什么万卷巨著,万余字的语录是他一生思想的浓缩; 他没有什么惊天事迹,极平凡的言行却给后人树立了万世楷模。 九州四海因他而一统,寰球世界也必将因他而和谐; 华夏文明因他而灿烂,未来明天也必将因他而美好。

任务一:请为孔子写一段颁奖词(80字左右)

学生任务二:深圳市二模作文

子思受邀回到高中母校宣讲成长经历及学习心得。他说自己在母校学习期间就非常喜欢儒家文化;现在,他正跟着研究生导师进行更深入的学习和研究。

有位同学向他提问:“对儒家文化,我们有所了解,像‘约之以礼’‘以德服人’‘推己及人’之类的道理,我也很认可;可是,在生活中真要那样做,会不会连公交车都挤不上去?”

如果你是子思,你将怎样回应这样的提问?

要求选好角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。

谢谢!

审题指导:

【命题方向】:弘扬儒家文化,立德树人。

【作文题型】:问答式“任务驱动型”材料作文。

【试题特点】:设置矛盾,考察考生运用儒家文化化解矛盾、解决现实问题的能力。

【指令任务】:

1. 写作人称:以子思的身份回答那个同学的提问。

2. 解决问题(矛盾冲突):当古老的儒家文化遇到现实中不文明行为,该如何解决?

【材料内容分解】:

1. 子思身份:儒家文化学习和研究者;

2. 尖锐问题:一同学提问“当在生活中真要处处遵循儒家文化处世准则,会不会连公交车都挤不上去”?(这里的“挤公交车”并非局限于此事,它泛指现实生活中所有“粗野”“不文明”行为,行文时,视野要开阔一些。)

3. 解决办法:以“约之以礼”、“以德服人”、“推己及人”(这三点是儒家教化3. 解决办法:以“约之以礼”、“以德服人”、“推己及人”(这三点是儒家教化不文明人行为的具体内容:申之以儒家文化之义;行文上要重点展开)之类的道理(言外之意:还有其他类似的教化人的道理,这里为行文拓展展开留下了空间。)提示:解决办法、过程、效果等是写作重点。

【文章体裁】:

1. 书信体说理文。

2. (身份带入)说理文。

【立意参考】:

1. 正因粗如,更需儒教。

2. 诲人若不倦,春风可化雨。

3. 约之以礼德,推己而及人。

4. 申之以儒家之道,栽精神文明之花

5. 假以儒道,粗野将走向文明

6. 教化万民,不可为亦为之。

7. 儒学诲民,任重道远

【下水作文】

儒学诲民,任重道远

-----致“仁和有礼”的你

深圳罗湖外语学校 徐晓花

亲爱的同学:

你好!

很高兴你能将我刚才宣讲的内容听进心里,并发提出了一个很有思辨性的问题:“生活中如若遵行儒家文化倡导的’约之以礼’‘以德服人’‘推己及人’,会不会连公交车都挤不上去?”( 开头直切问题,省下不少文字。)

刚才我说过,我在母校学习期间就非常喜欢儒家文化,并且现在读研究生还在更深入的学习和研究中。我认为儒家文化提倡的“仁““义”“礼”“和”等思想,与挤不上公交并不是对立关系,恰恰是一剂治愈这个社会人人“抢为先”思想弊病的良药。(将原文他述内容转换为自述式,巧妙省墨;继而亮出观点:来得快捷。)

首先,同学们必须明白当下“坐公交要挤”,“上公交要抢座位”等现象存在的根源,不仅仅是规章制度执行不力,还有人们缺乏道德自律的因素。人无自律,便是“无礼”。人们总以为上公交是先抢先得,越抢越占便宜;抢先一步,不顾形象,不顾他人。结果让外人看到我一礼仪之邦,国人形象如此不堪。我们可以设想,如若人人为一己私利,“无礼”横行,那社会将更加“乱象”横生,何来安定和谐的社会秩序?何来幸福指数的提升?(有的放矢:分析“挤公交”的原因,接着指出其不良影响和危害。)

其次,同学们还应该理清这样一种逻辑关系:“约之以礼”是一种道德自律,“抢不到座位”一类现象并不是对“约之以礼”的道德自觉的否定,而是缺少这一道德自律前提后必然产生的后果。同学们都知道,儒家思想核心为“仁”。“仁”本指人与人之间相互亲爱。孔子把“仁”作为最高的道德原则、道德标准和道德境界,提出“仁者爱人”。那如何“爱”人呢?答:言行有“礼”。 ”礼”是为了“节”,“节”是为了“和”,而“礼之用和为贵,知和而和不以礼节之,亦不可行也”。只有国人上下,人人讲“礼“,社会才能安定有序,人民幸福指数才会高。那时候,你再去等公交,人人都排队,不用“挤”都能上。(这段点的漂亮:应该理清这样一种逻辑关系“抢不到座位”一类现象并不是对“约之以礼”的道德自觉的否定。直戳对方观点要害,并正面指出解决问题的措施。)

同学们,你们觉得强国的定义是什么呢?魏征《谏太宗十思疏》道:“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。”我想,强国不但是要强物质文明,还需强精神文明。因此我们要提倡儒家文化,继承发扬儒家思想传统,增强国家的软实力,提高国民道德素质。一刚一柔,刚柔并济才是国家长治久安的固本之策。(升华一笔,将“文明”同“强国”自然联系在一起,水到渠成,顺乎逻辑,读来一点也不感到突兀。)

讲到这里,我想那位同学应该可以理解和明白儒家文化与“挤公交”的关系了吧。当然儒家文化随着社会的发展,继承形式在发展变化中,如《经典咏流传》中对古典诗歌的改编传唱,《中国诗词大会》中对古诗的解读。但是,“仁礼”永远不过时,尊老敬贤、仪尚适宜、礼貌待人、先来后到、推己及人、以德服人等儒家思想在改造与承传中永不过时。(首句收回思绪,回到“挤公交”的话题后,又拓展开去,说到儒家文化的传承,特别点到“推己及人”,扣题巧妙。)

最后,我希望同学们:人人热爱儒学,推广“仁礼”,做一个“仁爱有礼”的高中生,为社会主义精神文明建设添砖加瓦。那我们就从现在做起,从不“挤”公交做起吧!儒学诲民,任重道远!

(结尾提出希望:三句话不离本行:希望同学们:人人热爱儒学,推广“仁礼”,做一个“仁爱有礼”的高中生。语重心长,有征服力。)

你的儒学校友子

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])