统编版高中语文必修下册第三单元7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 课件(24张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修下册第三单元7.1《青蒿素:人类征服疾病的一小步》 课件(24张ppt) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 16:33:43 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

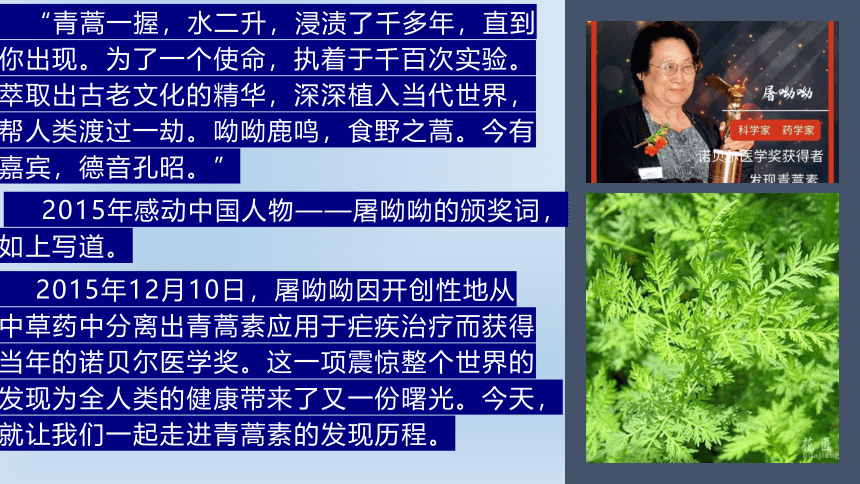

“青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。”

2015年感动中国人物——屠呦呦的颁奖词,如上写道。

2015年12月10日,屠呦呦因开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗而获得当年的诺贝尔医学奖。这一项震惊整个世界的发现为全人类的健康带来了又一份曙光。今天,就让我们一起走进青蒿素的发现历程。

青蒿素:人类征服疾病的一小步

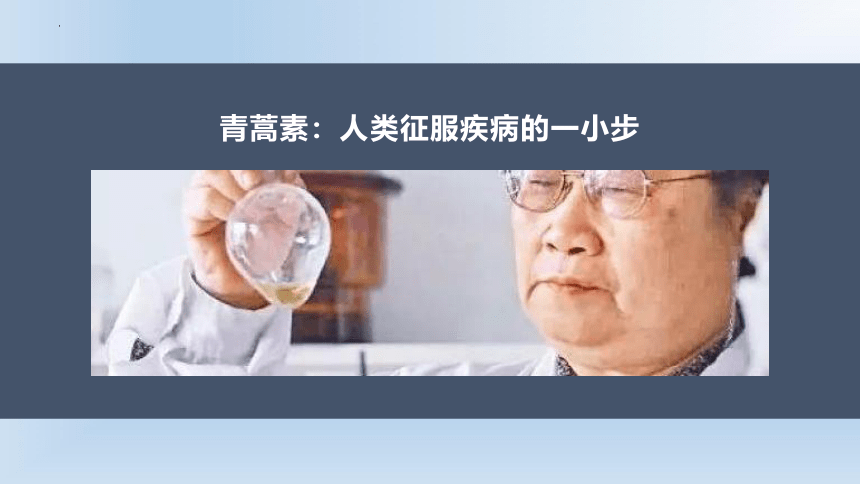

屠呦呦,1930年12月生,浙江宁波人,中国中医科学院青蒿素研究中心主任。她从中医古籍《肘后备急方》中得到启发,创建了低温提取青蒿抗疟有效成分的方法,并最终发现了青蒿素,为人类带来了一种全新结构的抗疟新药,标志着人类抗疟步入新纪元。从发现青蒿能抗疟到青蒿素首次临床试用,只用了2年,速度之快,在药物研发史上极为罕见。屠呦呦团队后来又创制出临床抗疟药效高于青蒿素且复燃率低的新药双氢青蒿素,获国家一类新药证书。以青蒿素类药物为基础的联合用药疗法(ACT)是世界卫生组织推介的最佳疟疾治疗方法,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命,产生巨大的经济社会效益。青蒿素享誉世界,让一株寂寂无名的“小草”成为举世闻名的“中国神药”,成为中医药带给世界民众健康福祉的生动诠释。

作者介绍

二、以国家需求为己任是屠呦呦的人生追求。“中医药人撸起袖子加油干,一定能把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。”屠呦呦的声音铿锵有力,“青蒿素是人类征服疟疾进程的一小步,是中国传统医药献给世界的一份礼物。”她荣获“全国优秀共产党员”、“全国先进工作者”、“改革先锋”等称号。在新中国成立70周年前夕,党和人民授予她“共和国勋章”,习近平总书记亲自给她颁奖。

三、屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家,第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家,第一位获得国家最高科学技术奖的女科学家。她60多年致力于中医研究实践,带领团队攻坚克难,研究发现了青蒿素,解决了长期困扰的抗疟治疗失效难题,为中医药科技创新和人类健康事业作出巨大贡献。

作者介绍

疟疾:在全球致死性寄生虫病中发病率居第一位。

怎么知道自己患有疟疾

发病前有疟疾流行区生活旅居史、蚊虫叮咬史.

最典型的症状是间歇性发作的症状,突发寒战,持续10分钟~2小时,继而体温迅速上升,可达40℃以上,全身酸乏力,但神志清楚,无明显中毒症状,持续2~6小时。随后大量出汗,体温骤降,仍感乏力,持续30分钟~1小时。

反复发作,间日疟和卵形疟间歇期48小时,三日疟72小时,恶性疟36~48小时。脑型疟可表现为发热、剧烈头痛、呕吐、抽搐,常出现不同程度的意识障碍。恶性疟可出现大量血红蛋白尿,从而导致肾脏衰竭。

写作背景

疟疾是人类最古老的疾病之一,迄今依然还是一个全球广泛关注且亟待解决的重要公共卫生问题。

1631年,意大利传教士萨鲁布里诺(AgostinoSalumbrino)从南美洲秘鲁人那里获得了一种有效治疗热病的药物——金鸡纳树皮(cinchonabark)并将之带回欧洲用于热病治疗,不久人们发现该药对间歇热具有明显的缓解作用。

1820年,法国化学家佩尔蒂埃(PierreJoseph)和药学家卡文托(JosephBienaiméCaventou)从金鸡纳树皮分离治疗疟疾的有效成分并将之命名为奎宁(quinine)。

1944年,美国有机化学家伍德沃德(RobertWoodward)与德林(WilliamDoering)第一次成功地人工合成奎宁。此后,科学家们对抗疟药不断改进,形成了以奎宁等为代表的芳、杂环甲醇类,以氯喹等为代表的4-氨基喹啉类,以及以阿莫地喹等为代表的杂环氨酚类抗疟药。这些抗疟药在人类防治疟疾方面起到了重要作用。但随着药物的大量长期使用,疟原虫的耐药性问题逐渐凸显出来。

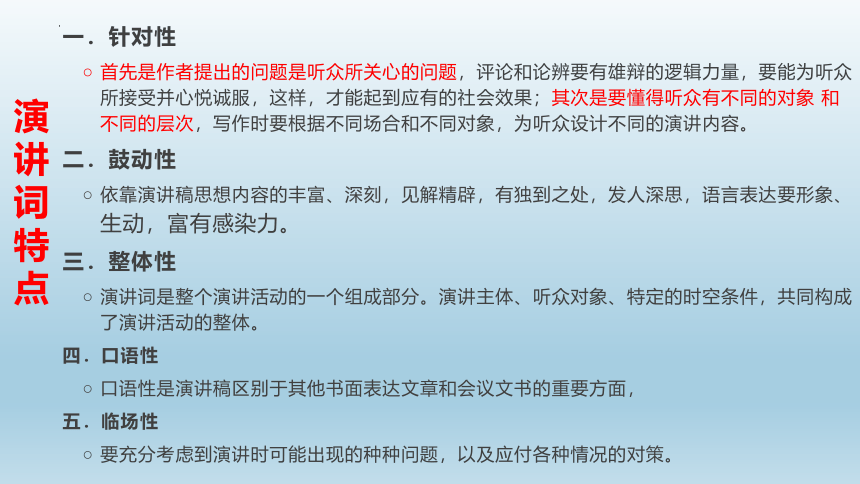

演讲词

演讲稿也叫演讲词,它是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表的讲话文稿。 演讲稿是进行演讲的依据,是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。演讲稿是人们在工作和社会生活中经常使用的一种文体。它可以用来交流思想、感情,表达主张、见解;也可以用来介绍自己的学习、工作情况和经验等等;演讲稿具有宣传、鼓动、教育和欣赏等作用,它可以把演讲者的观点、主张与思想感情传达给听众以及读者,使他们信服并在思想感情上产生共鸣。

演讲词特点

针对性

首先是作者提出的问题是听众所关心的问题,评论和论辨要有雄辩的逻辑力量,要能为听众所接受并心悦诚服,这样,才能起到应有的社会效果;其次是要懂得听众有不同的对象 和不同的层次,写作时要根据不同场合和不同对象,为听众设计不同的演讲内容。

鼓动性

依靠演讲稿思想内容的丰富、深刻,见解精辟,有独到之处,发人深思,语言表达要形象、生动,富有感染力。

整体性

演讲词是整个演讲活动的一个组成部分。演讲主体、听众对象、特定的时空条件,共同构成了演讲活动的整体。

口语性

口语性是演讲稿区别于其他书面表达文章和会议文书的重要方面,

临场性

要充分考虑到演讲时可能出现的种种问题,以及应付各种情况的对策。

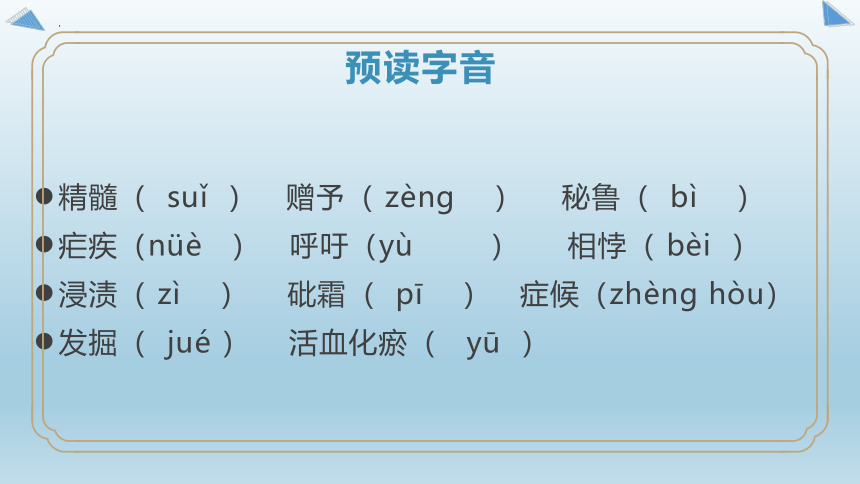

预读字音

精髓( suǐ ) 赠予( zèng ) 秘鲁( bì )

疟疾(nüè ) 呼吁(yù ) 相悖( bèi )

浸渍( zì ) 砒霜( pī ) 症候(zhèng hòu)

发掘( jué ) 活血化瘀( yū )

文本感知

课文段落层次划分

文章的论证特点是什么?

论证结构:总—分—总

论证方法:

对比论证:将奎宁和青蒿素进行对比,奎宁的发现得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用,而青蒿素的发现则是中医药赠予人类的瑰宝。意在突出中医药学对作者研究发现的重大价值。

引用论证:引用东晋葛洪所著的《肘后备急方》中的话:又方,清号一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之,启发屠呦呦低温提取,保存其抗疟有效成分,意在阐明中医的魅力与价值。

举例论证:举了砒霜、石杉碱甲的疗效,意在阐明中医药智慧的多样化,为呼吁世界关注中医药奠基。

文本感知

本文设立多个小标题有什么作用

内容上;每个小标题能够体现不同的内容,能简要概括具体语段的核心内容.

结构上:让文章层次分明,脉络清晰

在发现青蒿素的过程中,屠呦呦团队遇到了哪些困难和问题?又是怎么解决的?表现了人物什么精神?

在第一阶段搜集了众多中草药,然而进展甚微。

查找大量文献。从《肘后备急方》中获得线索,改变提取方式,找到突破口。

吃苦耐劳、勇于探索、善于思考

在发现青蒿素的过程中,屠呦呦团队遇到了哪些困难和问题?又是怎么解决的?表现了人物什么精神?

3、从20世纪70年代,新药的临床试验很难进行。

4、屠呦呦和同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。随后赴海南对疟疾病人进行临床治疗。

勇于牺牲、无私奉献

在发现青蒿素的过程中,屠呦呦团队遇到了哪些困难和问题?又是怎么解决的?表现了人物什么精神?

5、生长在北方青蒿含青蒿素比较低。作为药物生产,急需青蒿素含量高的青蒿。

6、523工程中的合作者在四川找到了这样的青蒿

刻苦钻研、团结协作

中医药学作为传统医学,文中列举的对人类健康的贡献有哪些?

青蒿素联合疗法在世界广泛应用。

01

中药砒霜是治疗白血病的重要选择。

02

从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。

03

辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。

04

中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护。

05

芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。

06

生物力药理学用于防病治病。

07

屠呦呦曾因没博士学位、未留洋、不是院士,被称“三无科学家”。但是屠呦呦却成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家,第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

学习屠呦呦,你将如何提高自身素质,培养自己的人文品德?

见 贤 思 齐:

作业:

收集几位获得“时代楷模”“改革先锋”称号的科学家,了解他们的事迹,深刻体会人物精神。

钱学森被被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”,为我国科技事业作出了杰出贡献。

回国受阻被拘禁

钱学森不但在我国科学界十分出名,同时他也代表着中国享誉世界,他的一生十分动荡曲折。1911年,他在老上海出生。1923年,于北师大附属中学念书,随后又考入了交通大学的铁道工程系学习理论知识,5年之后毕业于国立交通大学,毕业后的6月份,钱学森便争取了清华大学的留美名额。钱学森自此便开始了美国的4年学习生涯。最终的他于1939年,在美国取得航空和数学的双博士学位。

钱学森于28岁就获得了享誉全球的‘’空气动力学家‘’荣誉。在世界科学家冯卡门教授门下学习的他,跟随老师一同研究,并取得了重大成果,突破重重难关,最终取得胜利。

1943年,钱学森便开始了他在美国的教学之路。可知当时美国社会对中国人的歧视之意剧烈,但钱学森得以攻破重重险境,跻身美国学堂的教师一位,意味着钱学森比其他人付出多少努力和艰辛,我们不得而知。

钱学森任教期间,他继续投身物理学钻研,先后研究出巨大的科技成果,发表了许多作品,他的书籍作品被翻译成多国语言供世界人民使用和学习。

但对于钱学森,那些名誉都是身外之物,最重要的事情莫过于自己的祖国取得了抗战胜利,并建立了新中国。身处异国的钱学森对此非常高兴,他很快就筹办回国一事。但这时,美国为了阻碍他回国,对他进行了身心上的阻挠,甚至钱学森的研究主管——国防次长都对外放言:''我就是枪毙钱学森,也不愿让钱学森回中国!''。

钱学森失去了人身自由,被美国拘禁了起来。但这些强大的压力并没有将钱学森压倒,他依然坚定着自己的信念,坚信自己只要不死,最终都可以回到中国。在美国严厉的迫害之下,钱学森暴瘦30斤只花了1个月的时间。我国在此期间努力救援钱学森,经过钱学森5年的反抗,他从未屈服,终于在1955年,钱学森回国了。当他的脚踏在中国的土壤之上,他激动的心情中掺杂着自豪。

钱学森平复心情之后,便很快投身于中国的航天事业当中。钱学森的回国给中国带来了科技血液,中国的航天事业得以向前推进至少20年。

弘扬科学家精神

中国科学院院士、中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授刘永坦又一次成为关注焦点。作为2018年度国家最高科学技术奖获得者,84岁的他将800万元奖金全部捐出,设立永瑞基金,用于学校人才培养。

从20世纪80年代,刘永坦开始带领团队坚持自主研发新体制雷达,40年不懈探索,为祖国海疆雷达打造“火眼金睛”,海域监控面积从不足20%提升到全覆盖,更让我国成为世界上少数几个拥有该技术的国家之一。

“不服输,要创新,绝不向外面的封锁低头,做出对国家有意义的成果。”年至耄耋的他用一生践行。

1983年,经过10个月连续奋战,刘永坦课题组完成了一份20多万字的新体制雷达总体方案论证报告,在理论上充分论证了新体制雷达的可能性,得到了原航天工业部科技委员会的肯定。

从那时起,一场填补国内空白、从零起步的开拓性攻坚战正式拉开帷幕。1989年,他和团队在山东威海,建成了我国第一个新体制雷达站。

1990年4月3日,一个令人终生难忘的日子——新体制雷达技术探测出海上远距离期待目标,在监视屏幕上清晰呈现——这是他们苦熬八年换来的成果!

1994年当选中国工程院首届院士。年近花甲,功成名就,很多人以为他该歇歇了。刘永坦却没有停,因为他的目标不是出名,不是获奖,是要像一名钢铁卫士般守卫国家。

随后十余年里,从实验场转战到应用场,刘永坦带领团队开始了更为艰辛的探索。设计——试验——失败——总结——调整——再试验……跌倒了,爬起来,数不清的循环往复,他们攻克了一个又一个难题。

2011年,具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达研制成功,标志着我国对海上远距离探测技术取得重大突破,不仅破解了长期以来困扰雷达发展的诸多瓶颈难题,更让我国海域可监控预警范围从不足20%达到全覆盖。

“青蒿一握,水二升,浸渍了千多年,直到你出现。为了一个使命,执着于千百次实验。萃取出古老文化的精华,深深植入当代世界,帮人类渡过一劫。呦呦鹿鸣,食野之蒿。今有嘉宾,德音孔昭。”

2015年感动中国人物——屠呦呦的颁奖词,如上写道。

2015年12月10日,屠呦呦因开创性地从中草药中分离出青蒿素应用于疟疾治疗而获得当年的诺贝尔医学奖。这一项震惊整个世界的发现为全人类的健康带来了又一份曙光。今天,就让我们一起走进青蒿素的发现历程。

青蒿素:人类征服疾病的一小步

屠呦呦,1930年12月生,浙江宁波人,中国中医科学院青蒿素研究中心主任。她从中医古籍《肘后备急方》中得到启发,创建了低温提取青蒿抗疟有效成分的方法,并最终发现了青蒿素,为人类带来了一种全新结构的抗疟新药,标志着人类抗疟步入新纪元。从发现青蒿能抗疟到青蒿素首次临床试用,只用了2年,速度之快,在药物研发史上极为罕见。屠呦呦团队后来又创制出临床抗疟药效高于青蒿素且复燃率低的新药双氢青蒿素,获国家一类新药证书。以青蒿素类药物为基础的联合用药疗法(ACT)是世界卫生组织推介的最佳疟疾治疗方法,挽救了全球特别是发展中国家数百万人的生命,产生巨大的经济社会效益。青蒿素享誉世界,让一株寂寂无名的“小草”成为举世闻名的“中国神药”,成为中医药带给世界民众健康福祉的生动诠释。

作者介绍

二、以国家需求为己任是屠呦呦的人生追求。“中医药人撸起袖子加油干,一定能把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。”屠呦呦的声音铿锵有力,“青蒿素是人类征服疟疾进程的一小步,是中国传统医药献给世界的一份礼物。”她荣获“全国优秀共产党员”、“全国先进工作者”、“改革先锋”等称号。在新中国成立70周年前夕,党和人民授予她“共和国勋章”,习近平总书记亲自给她颁奖。

三、屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家,第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家,第一位获得国家最高科学技术奖的女科学家。她60多年致力于中医研究实践,带领团队攻坚克难,研究发现了青蒿素,解决了长期困扰的抗疟治疗失效难题,为中医药科技创新和人类健康事业作出巨大贡献。

作者介绍

疟疾:在全球致死性寄生虫病中发病率居第一位。

怎么知道自己患有疟疾

发病前有疟疾流行区生活旅居史、蚊虫叮咬史.

最典型的症状是间歇性发作的症状,突发寒战,持续10分钟~2小时,继而体温迅速上升,可达40℃以上,全身酸乏力,但神志清楚,无明显中毒症状,持续2~6小时。随后大量出汗,体温骤降,仍感乏力,持续30分钟~1小时。

反复发作,间日疟和卵形疟间歇期48小时,三日疟72小时,恶性疟36~48小时。脑型疟可表现为发热、剧烈头痛、呕吐、抽搐,常出现不同程度的意识障碍。恶性疟可出现大量血红蛋白尿,从而导致肾脏衰竭。

写作背景

疟疾是人类最古老的疾病之一,迄今依然还是一个全球广泛关注且亟待解决的重要公共卫生问题。

1631年,意大利传教士萨鲁布里诺(AgostinoSalumbrino)从南美洲秘鲁人那里获得了一种有效治疗热病的药物——金鸡纳树皮(cinchonabark)并将之带回欧洲用于热病治疗,不久人们发现该药对间歇热具有明显的缓解作用。

1820年,法国化学家佩尔蒂埃(PierreJoseph)和药学家卡文托(JosephBienaiméCaventou)从金鸡纳树皮分离治疗疟疾的有效成分并将之命名为奎宁(quinine)。

1944年,美国有机化学家伍德沃德(RobertWoodward)与德林(WilliamDoering)第一次成功地人工合成奎宁。此后,科学家们对抗疟药不断改进,形成了以奎宁等为代表的芳、杂环甲醇类,以氯喹等为代表的4-氨基喹啉类,以及以阿莫地喹等为代表的杂环氨酚类抗疟药。这些抗疟药在人类防治疟疾方面起到了重要作用。但随着药物的大量长期使用,疟原虫的耐药性问题逐渐凸显出来。

演讲词

演讲稿也叫演讲词,它是在较为隆重的仪式上和某些公众场合发表的讲话文稿。 演讲稿是进行演讲的依据,是对演讲内容和形式的规范和提示,它体现着演讲的目的和手段。演讲稿是人们在工作和社会生活中经常使用的一种文体。它可以用来交流思想、感情,表达主张、见解;也可以用来介绍自己的学习、工作情况和经验等等;演讲稿具有宣传、鼓动、教育和欣赏等作用,它可以把演讲者的观点、主张与思想感情传达给听众以及读者,使他们信服并在思想感情上产生共鸣。

演讲词特点

针对性

首先是作者提出的问题是听众所关心的问题,评论和论辨要有雄辩的逻辑力量,要能为听众所接受并心悦诚服,这样,才能起到应有的社会效果;其次是要懂得听众有不同的对象 和不同的层次,写作时要根据不同场合和不同对象,为听众设计不同的演讲内容。

鼓动性

依靠演讲稿思想内容的丰富、深刻,见解精辟,有独到之处,发人深思,语言表达要形象、生动,富有感染力。

整体性

演讲词是整个演讲活动的一个组成部分。演讲主体、听众对象、特定的时空条件,共同构成了演讲活动的整体。

口语性

口语性是演讲稿区别于其他书面表达文章和会议文书的重要方面,

临场性

要充分考虑到演讲时可能出现的种种问题,以及应付各种情况的对策。

预读字音

精髓( suǐ ) 赠予( zèng ) 秘鲁( bì )

疟疾(nüè ) 呼吁(yù ) 相悖( bèi )

浸渍( zì ) 砒霜( pī ) 症候(zhèng hòu)

发掘( jué ) 活血化瘀( yū )

文本感知

课文段落层次划分

文章的论证特点是什么?

论证结构:总—分—总

论证方法:

对比论证:将奎宁和青蒿素进行对比,奎宁的发现得益于秘鲁历史上对金鸡纳树的利用,而青蒿素的发现则是中医药赠予人类的瑰宝。意在突出中医药学对作者研究发现的重大价值。

引用论证:引用东晋葛洪所著的《肘后备急方》中的话:又方,清号一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之,启发屠呦呦低温提取,保存其抗疟有效成分,意在阐明中医的魅力与价值。

举例论证:举了砒霜、石杉碱甲的疗效,意在阐明中医药智慧的多样化,为呼吁世界关注中医药奠基。

文本感知

本文设立多个小标题有什么作用

内容上;每个小标题能够体现不同的内容,能简要概括具体语段的核心内容.

结构上:让文章层次分明,脉络清晰

在发现青蒿素的过程中,屠呦呦团队遇到了哪些困难和问题?又是怎么解决的?表现了人物什么精神?

在第一阶段搜集了众多中草药,然而进展甚微。

查找大量文献。从《肘后备急方》中获得线索,改变提取方式,找到突破口。

吃苦耐劳、勇于探索、善于思考

在发现青蒿素的过程中,屠呦呦团队遇到了哪些困难和问题?又是怎么解决的?表现了人物什么精神?

3、从20世纪70年代,新药的临床试验很难进行。

4、屠呦呦和同事勇敢地做志愿者,第一个尝试青蒿提取物,确认其对人安全无毒。随后赴海南对疟疾病人进行临床治疗。

勇于牺牲、无私奉献

在发现青蒿素的过程中,屠呦呦团队遇到了哪些困难和问题?又是怎么解决的?表现了人物什么精神?

5、生长在北方青蒿含青蒿素比较低。作为药物生产,急需青蒿素含量高的青蒿。

6、523工程中的合作者在四川找到了这样的青蒿

刻苦钻研、团结协作

中医药学作为传统医学,文中列举的对人类健康的贡献有哪些?

青蒿素联合疗法在世界广泛应用。

01

中药砒霜是治疗白血病的重要选择。

02

从中草药“千层塔”中提取的石杉碱甲,可治疗老年痴呆症。

03

辨证施治疗法和有效方药的积累对人类健康作出贡献。

04

中医活血化瘀的临床疗效适用于冠心病的术后维护。

05

芍药苷可防止经皮冠状动脉介入治疗后的血管再狭窄。

06

生物力药理学用于防病治病。

07

屠呦呦曾因没博士学位、未留洋、不是院士,被称“三无科学家”。但是屠呦呦却成为迄今为止第一位获得诺贝尔科学奖项的本土中国科学家,第一位获得诺贝尔生理学或医学奖的华人科学家,由此实现了中国人在自然科学领域诺贝尔奖零的突破。

学习屠呦呦,你将如何提高自身素质,培养自己的人文品德?

见 贤 思 齐:

作业:

收集几位获得“时代楷模”“改革先锋”称号的科学家,了解他们的事迹,深刻体会人物精神。

钱学森被被誉为“中国航天之父”“中国导弹之父”“中国自动化控制之父”,为我国科技事业作出了杰出贡献。

回国受阻被拘禁

钱学森不但在我国科学界十分出名,同时他也代表着中国享誉世界,他的一生十分动荡曲折。1911年,他在老上海出生。1923年,于北师大附属中学念书,随后又考入了交通大学的铁道工程系学习理论知识,5年之后毕业于国立交通大学,毕业后的6月份,钱学森便争取了清华大学的留美名额。钱学森自此便开始了美国的4年学习生涯。最终的他于1939年,在美国取得航空和数学的双博士学位。

钱学森于28岁就获得了享誉全球的‘’空气动力学家‘’荣誉。在世界科学家冯卡门教授门下学习的他,跟随老师一同研究,并取得了重大成果,突破重重难关,最终取得胜利。

1943年,钱学森便开始了他在美国的教学之路。可知当时美国社会对中国人的歧视之意剧烈,但钱学森得以攻破重重险境,跻身美国学堂的教师一位,意味着钱学森比其他人付出多少努力和艰辛,我们不得而知。

钱学森任教期间,他继续投身物理学钻研,先后研究出巨大的科技成果,发表了许多作品,他的书籍作品被翻译成多国语言供世界人民使用和学习。

但对于钱学森,那些名誉都是身外之物,最重要的事情莫过于自己的祖国取得了抗战胜利,并建立了新中国。身处异国的钱学森对此非常高兴,他很快就筹办回国一事。但这时,美国为了阻碍他回国,对他进行了身心上的阻挠,甚至钱学森的研究主管——国防次长都对外放言:''我就是枪毙钱学森,也不愿让钱学森回中国!''。

钱学森失去了人身自由,被美国拘禁了起来。但这些强大的压力并没有将钱学森压倒,他依然坚定着自己的信念,坚信自己只要不死,最终都可以回到中国。在美国严厉的迫害之下,钱学森暴瘦30斤只花了1个月的时间。我国在此期间努力救援钱学森,经过钱学森5年的反抗,他从未屈服,终于在1955年,钱学森回国了。当他的脚踏在中国的土壤之上,他激动的心情中掺杂着自豪。

钱学森平复心情之后,便很快投身于中国的航天事业当中。钱学森的回国给中国带来了科技血液,中国的航天事业得以向前推进至少20年。

弘扬科学家精神

中国科学院院士、中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授刘永坦又一次成为关注焦点。作为2018年度国家最高科学技术奖获得者,84岁的他将800万元奖金全部捐出,设立永瑞基金,用于学校人才培养。

从20世纪80年代,刘永坦开始带领团队坚持自主研发新体制雷达,40年不懈探索,为祖国海疆雷达打造“火眼金睛”,海域监控面积从不足20%提升到全覆盖,更让我国成为世界上少数几个拥有该技术的国家之一。

“不服输,要创新,绝不向外面的封锁低头,做出对国家有意义的成果。”年至耄耋的他用一生践行。

1983年,经过10个月连续奋战,刘永坦课题组完成了一份20多万字的新体制雷达总体方案论证报告,在理论上充分论证了新体制雷达的可能性,得到了原航天工业部科技委员会的肯定。

从那时起,一场填补国内空白、从零起步的开拓性攻坚战正式拉开帷幕。1989年,他和团队在山东威海,建成了我国第一个新体制雷达站。

1990年4月3日,一个令人终生难忘的日子——新体制雷达技术探测出海上远距离期待目标,在监视屏幕上清晰呈现——这是他们苦熬八年换来的成果!

1994年当选中国工程院首届院士。年近花甲,功成名就,很多人以为他该歇歇了。刘永坦却没有停,因为他的目标不是出名,不是获奖,是要像一名钢铁卫士般守卫国家。

随后十余年里,从实验场转战到应用场,刘永坦带领团队开始了更为艰辛的探索。设计——试验——失败——总结——调整——再试验……跌倒了,爬起来,数不清的循环往复,他们攻克了一个又一个难题。

2011年,具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达研制成功,标志着我国对海上远距离探测技术取得重大突破,不仅破解了长期以来困扰雷达发展的诸多瓶颈难题,更让我国海域可监控预警范围从不足20%达到全覆盖。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])