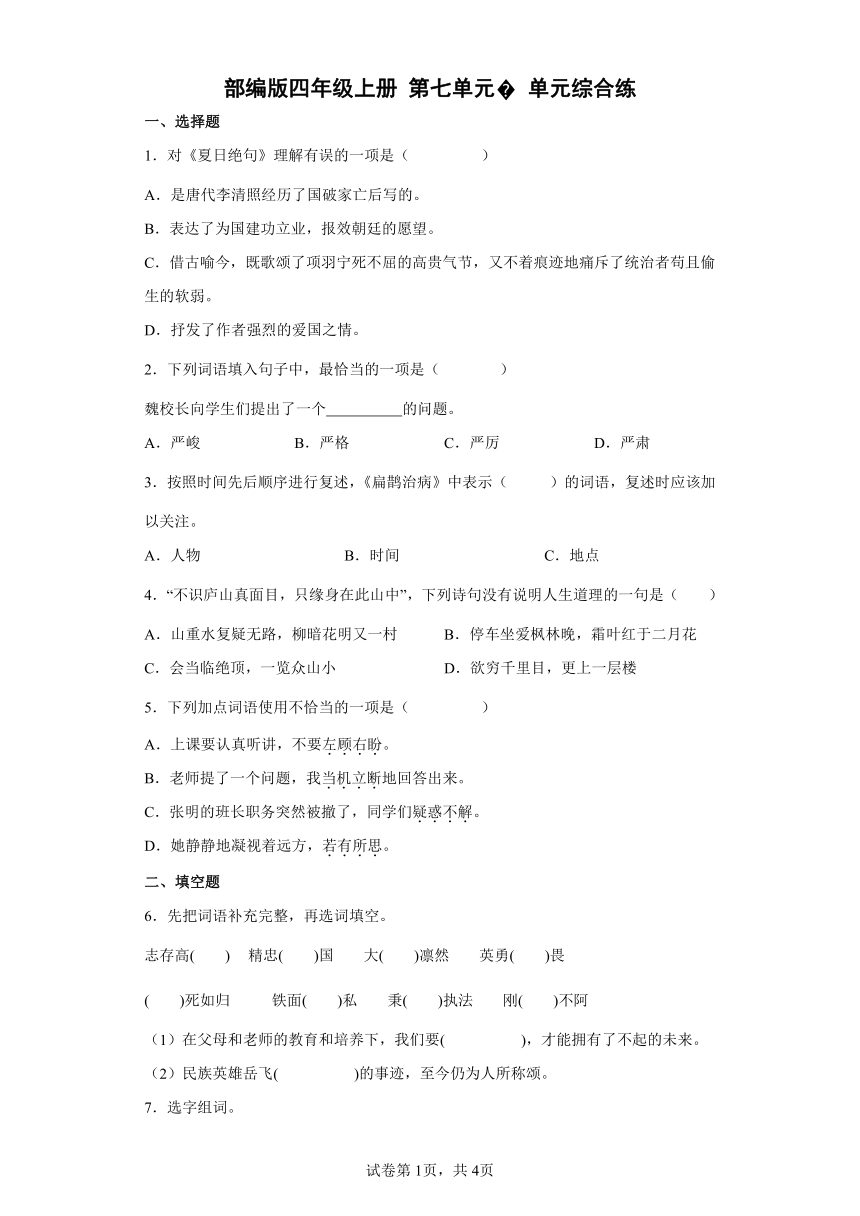

部编版四年级上册语文第七单元单元综合练(含答案)

文档属性

| 名称 | 部编版四年级上册语文第七单元单元综合练(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 26.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-09 16:52:48 | ||

图片预览

文档简介

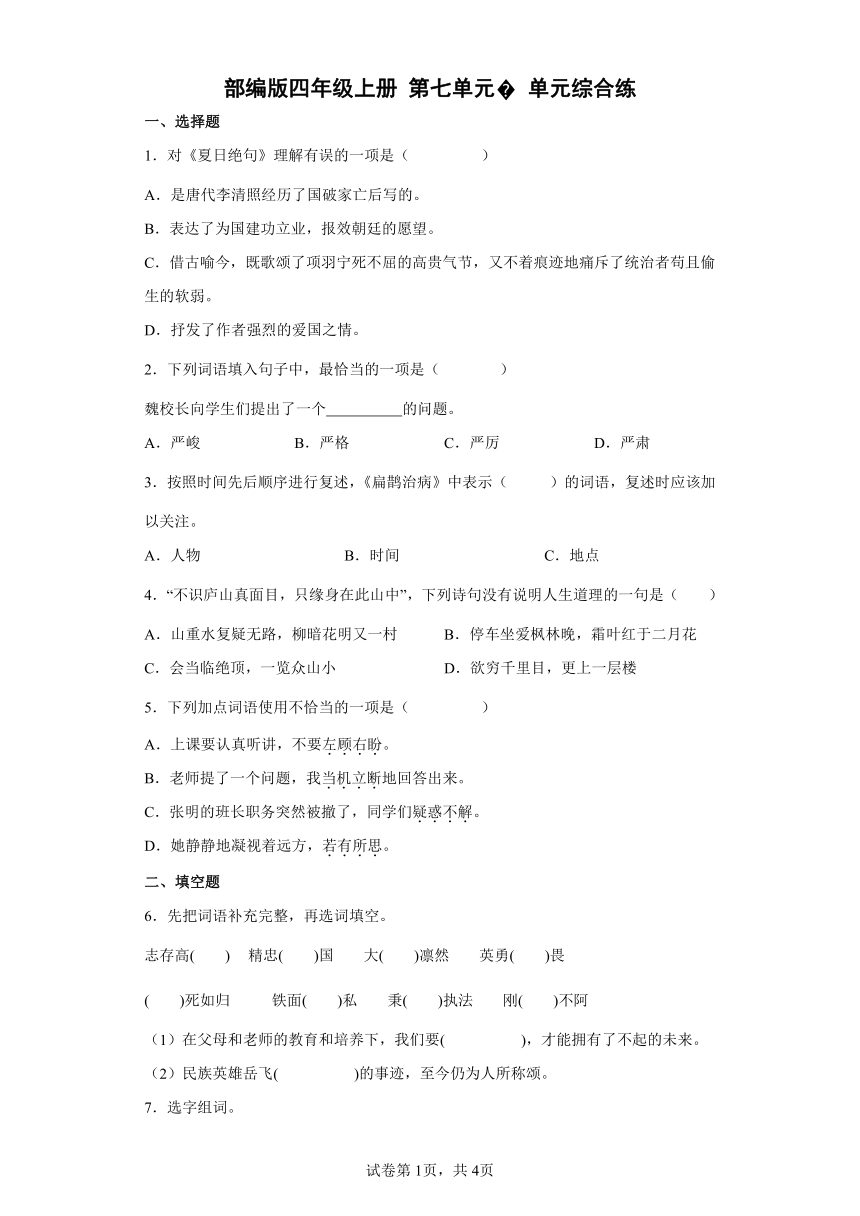

部编版四年级上册 第七单元 单元综合练

一、选择题

1.对《夏日绝句》理解有误的一项是( )

A.是唐代李清照经历了国破家亡后写的。

B.表达了为国建功立业,报效朝廷的愿望。

C.借古喻今,既歌颂了项羽宁死不屈的高贵气节,又不着痕迹地痛斥了统治者苟且偷生的软弱。

D.抒发了作者强烈的爱国之情。

2.下列词语填入句子中,最恰当的一项是( )

魏校长向学生们提出了一个 的问题。

A.严峻 B.严格 C.严厉 D.严肃

3.按照时间先后顺序进行复述,《扁鹊治病》中表示( )的词语,复述时应该加以关注。

A.人物 B.时间 C.地点

4.“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,下列诗句没有说明人生道理的一句是( )

A.山重水复疑无路,柳暗花明又一村 B.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

C.会当临绝顶,一览众山小 D.欲穷千里目,更上一层楼

5.下列加点词语使用不恰当的一项是( )

A.上课要认真听讲,不要左顾右盼。

B.老师提了一个问题,我当机立断地回答出来。

C.张明的班长职务突然被撤了,同学们疑惑不解。

D.她静静地凝视着远方,若有所思。

二、填空题

6.先把词语补充完整,再选词填空。

志存高( ) 精忠( )国 大( )凛然 英勇( )畏

( )死如归 铁面( )私 秉( )执法 刚( )不阿

(1)在父母和老师的教育和培养下,我们要( ),才能拥有了不起的未来。

(2)民族英雄岳飞( )的事迹,至今仍为人所称颂。

7.选字组词。

驻 蛀 拄

( )拐 ( )虫 ( )足

捐 娟 绢

( )秀 ( )赠 手( )

苞 雹 鲍

( )鱼 冰( ) 含( )待放

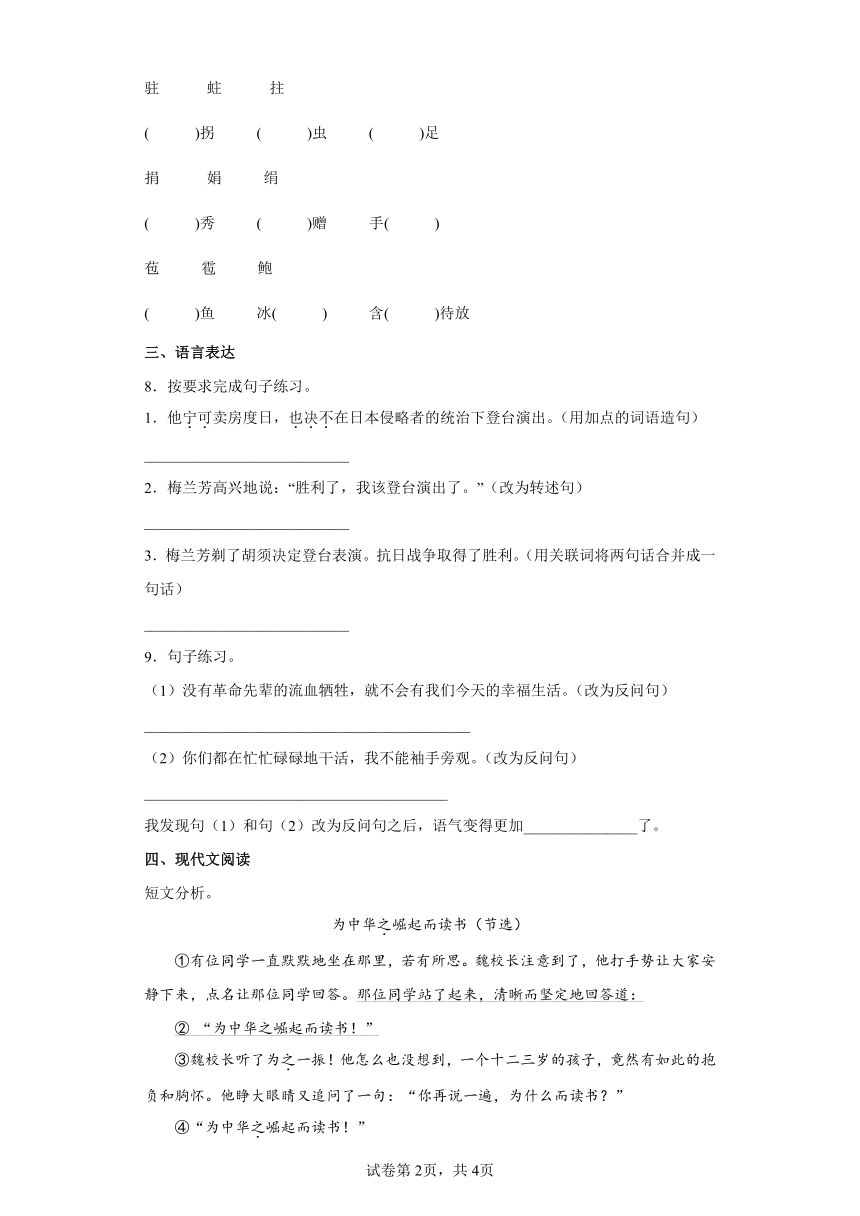

三、语言表达

8.按要求完成句子练习。

1.他宁可卖房度日,也决不在日本侵略者的统治下登台演出。(用加点的词语造句)

___________________________

2.梅兰芳高兴地说:“胜利了,我该登台演出了。”(改为转述句)

___________________________

3.梅兰芳剃了胡须决定登台表演。抗日战争取得了胜利。(用关联词将两句话合并成一句话)

___________________________

9.句子练习。

(1)没有革命先辈的流血牺牲,就不会有我们今天的幸福生活。(改为反问句)

___________________________________________

(2)你们都在忙忙碌碌地干活,我不能袖手旁观。(改为反问句)

________________________________________

我发现句(1)和句(2)改为反问句之后,语气变得更加_______________了。

四、现代文阅读

短文分析。

为中华之崛起而读书(节选)

①有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

② “为中华之崛起而读书!”

③魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀。他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

④“为中华之崛起而读书!”

⑤魏校长听了 高兴地连声赞叹 好哇 为中华之崛起 有志者当效此生

⑥这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。

10.给选文⑤中画“ ”的句子加上标点符号。

11.选文中画“﹏﹏﹏”的句子运用了_______和_________描写(动作 语言 心理 外貌)刻画出周恩来是个_______________的人。

12.判断题,对的打“√”,错的打“×”。

(1)选文中加点字“之”的意思是一样的。( )

(2)林同学在“为之一振”旁批注:魏校长不相信同学的回答。( )

(3)“为中华之崛起而读书” 这句话是周恩来看到中华不振的很多事实,从而立下的伟大志向。( )

13.如果老师问你为什么而读书,你会怎样回答? 并简要说清理由。

____________________

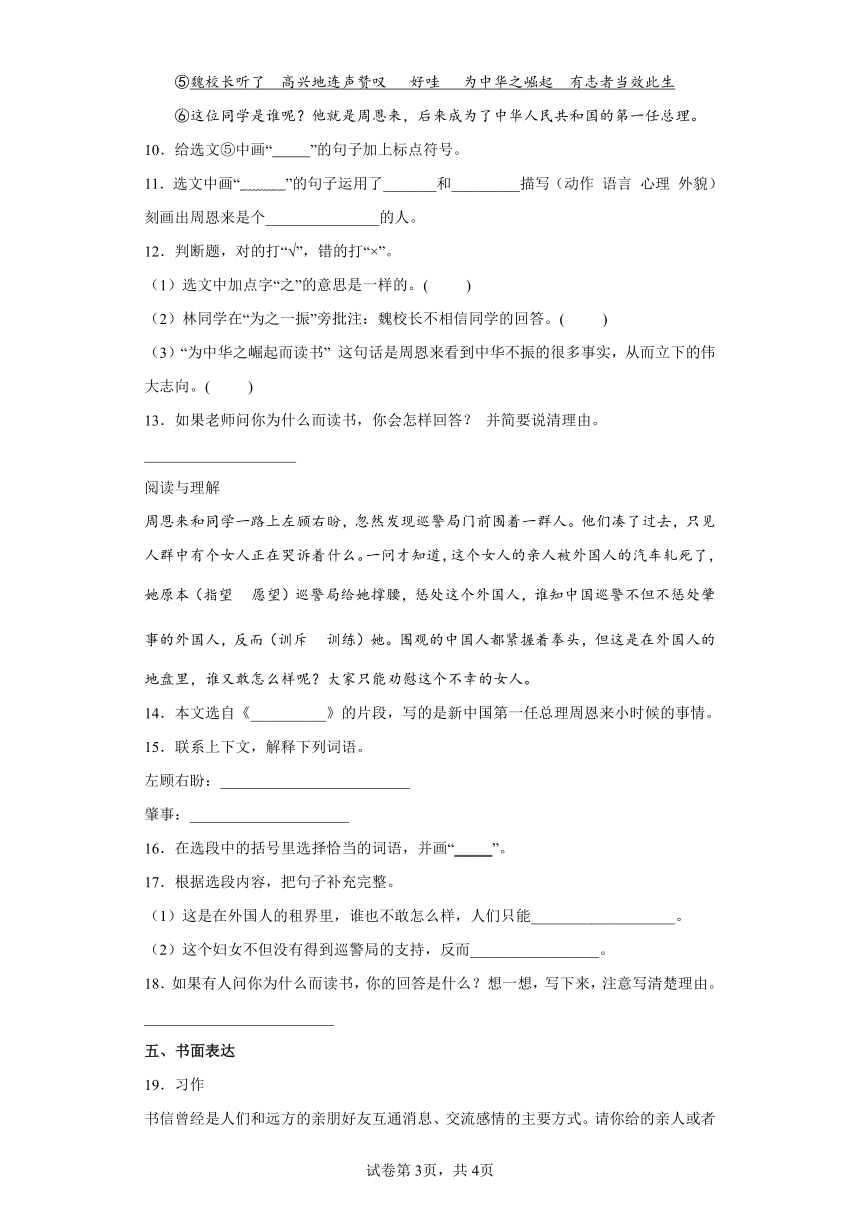

阅读与理解

周恩来和同学一路上左顾右盼,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本(指望 愿望)巡警局给她撑腰,惩处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而(训斥 训练)她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

14.本文选自《__________》的片段,写的是新中国第一任总理周恩来小时候的事情。

15.联系上下文,解释下列词语。

左顾右盼:_________________________

肇事:_____________________

16.在选段中的括号里选择恰当的词语,并画“_____”。

17.根据选段内容,把句子补充完整。

(1)这是在外国人的租界里,谁也不敢怎么样,人们只能___________________。

(2)这个妇女不但没有得到巡警局的支持,反而_________________。

18.如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

_________________________

五、书面表达

19.习作

书信曾经是人们和远方的亲朋好友互通消息、交流感情的主要方式。请你给的亲人或者其他人写一封信,把你想对他(她)说的话写出来。字数400以上。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

本题考查的对诗歌内容的理解和辨析,《夏日绝句》是宋代词人李清照创作的一首五言绝句。这是一首借古讽今、抒发悲愤的怀古诗。诗的前两句,语出惊人,直抒胸臆,提出人“生当作人杰”,为国建功立业,报效朝廷;“死”也应该做“鬼雄”,方才不愧于顶天立地的好男儿。深深的爱国之情喷涌出来,震撼人心。最后两句,诗人通过歌颂项羽的悲壮之举来讽刺南宋当权者不思进取、苟且偷生的无耻行径。全诗只有短短的二十个字,却连用三个典故,可谓字字珠玑,字里行间透出一股正气。理解有误的一项是A项,李清照是宋代的。

2.D

【详解】

本题考查选词填空。

选词填空中的备选词语大多数都是同义词或近义词,通过分析、比较,会发现它们之间会有细微差别。因此,选择时我们必须结合语言环境,体会词语的区别,认真选择恰当的词语。

严峻:严厉;不宽松。

严格:指遵守或执行规定、规则十分认真、不偏离原则、不容马虎。

严厉:严肃而厉害,一般指做错事情后给予的厉害的、高层度的惩罚,不姑息。

严肃:郑重;认真。(神情、气氛等)使人感到敬畏的。

本题指提出的问题很郑重,应选择“严肃”。

3.B

【详解】

考查课文理解。

《扁鹊治病》是一则寓言故事,内容浅显易懂,是取材于战国时期名医扁鹊的传说故事。

写了扁鹊三劝蔡桓公治病,而固执的蔡桓公坚信自己没病,致使延误了病情,小病成大病,病入膏肓,无药可救。故事以蔡桓公这样一个悲惨的结局,警示人们要防微杜渐,善于听取别人的意见,否则后果将不堪设想。本文是按照时间发展顺序记叙的,文中体现这一顺序的词语如“一天”“过了十来天”“十来天后”“又又过了十几天”“五天以后”,复述故事时,时间的词语,复述时应该加以关注。

4.B

【详解】

本题考查诗词名句理解。

宋代苏轼的《题西林壁》横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

结尾两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。这两句奇思妙发,整个意境浑然托出,为读者提供了一个回味经验、驰骋想象的空间。这不仅仅是游历山水才有这种理性认识。游山所见如此,观察世上事物也常如此。这两句诗有着丰富的内涵,它启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

A项:宋代陆游的《游山西村》莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”如此流畅绚丽、开朗明快的诗句,仿佛可以看到诗人在青翠可掬的山峦间漫步,清碧的山泉在曲折溪流中汩汩穿行,草木愈见浓茂,蜿蜒的山径也愈益依稀难认。正在迷惘之际,突然看见前面花明柳暗,几间农家茅舍,隐现于花木扶疏之间,诗人顿觉豁然开朗。其喜形于色的兴奋之状,可以想见。当然这种境界前人也有描摹,这两句却格外委婉别致。读过此联后,人们会感到,在人生某种境遇中,与诗句所写有着惊人的契合之处,因而更觉亲切。这里描写的是诗人置身山阴道上,信步而行,疑若无路,忽又开朗的情景,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。于是这两句诗就越出了自然景色描写的范围,而具有很强的艺术生命力。

B项:唐代杜牧的《山行》远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

第三句:“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出 。

第四句:“霜叶红于二月花”是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。诗人为什么用“红于”而不用“红如”?因为“红如”不过和春花一样,无非是装点自然美景而已;而“红于”则是春花所不能比拟的,不仅仅是色彩更鲜艳,而且更能耐寒,经得起风霜考验。

C项:唐代杜甫的《望岳》岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

“会当凌绝顶,一览众山小”两句,不仅写出了泰山的雄伟,也表现出诗人的心胸气魄,引起读者强烈的共鸣。“会当”是唐人口语,意即“一定要”。如王勃《春思赋》:“会当一举绝风尘,翠盖朱轩临上春。”有时单用一个“会”字,如孙光宪《北梦琐言》:“他日会杀此竖子!”即杜诗中亦往往有单用者,如“此生那老蜀,不死会归秦!”(《奉送严公入朝》)如果把“会当”解作“应当”,便欠准确,神气索然。众山的小和高大的泰山进行对比,表现出诗人不怕困难,敢于攀绝顶。

D项:唐代王之涣的《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

后两句写所想。“欲穷千里目”,写诗人一种无止境探求的愿望,还想看得更远,看到目力所能达到的地方,唯一的办法就是要站得更高些,“更上一层楼”。从这后半首诗,可推知前半首写的可能是在第二层楼(非最高层)所见,而诗人还想进一步穷目力所及看尽远方景物,更登上了楼的顶层。在收尾处用一“楼”字,也起了点题作用,说明这是一首登楼诗。

5.B

【详解】

本题考查的知识点为词语搭配。

A左顾右盼,汉语成语,指向左右两边看。形容得意、犹豫等神态。出自晋·左思《咏史》。

B当机立断,汉语成语,意思是在紧要时刻立即做出决断。出自《答东阿王笺》。

毫不犹豫是一个汉语成语,形容人在处理事情上非常果断,没有片刻迟疑。出自《井冈山的斗争》。

因此,此句用“毫不犹豫”,更为恰当。

C疑惑不解,汉语成语,意思是因为有疑问而困惑不能理解。出自顾寄南《黄桥烧饼》。

D 若有所思是一个汉语成语,意思是好像在思考着什么。出自《长恨传》。

6. 远 报 义 无 视 无 公 正 志存高远 精忠报国

【详解】

本题主要考查补全词语以及选词填空。

志存高远:追求远大的理想、事业上的抱负。结合句子,在父母和老师的教育和培养下,我们要志存高远,才能拥有了不起的未来。

精忠报国:为国家竭尽忠诚,牺牲一切。结合句子,民族英雄岳飞精忠报国的事迹,至今仍为人所称颂。

大义凛然:坚持正义,不 顾敌人威逼利诱,始终保持严峻不可侵犯的态度。

英勇无畏:非常勇敢,不畏艰险。

视死如归:把死看得好像回家一样。形容为了正义的事业,不怕死。

铁面无私:形容公正严明,不讲私人情面。

秉公执法:秉持公正之心,严格、公正地执行法律。

刚正不阿:刚强正直,不阿谀奉迎。

7. 拄 蛀 驻 娟 捐 绢 鲍 雹 苞

【详解】

考查形近字、组词。

本题为比一比,再组词,完成时要注意仔细区别每组字的不同,再分别组词。此为常用同音字和形近字,指导学生在对比中区分同音字和形近字。在运用中达到理解与巩固。如“驻”“蛀”“拄”,音不同,部首不同,义不同。驻:停留。可组词:驻扎。蛀:咬树木、衣物、粮食、书籍等的小虫。可组词:蛀虫。拄:为了支持身体用棍杖等顶住地面。可组词:拄拐。

8. 刘胡兰宁可站着死,也决不跪着生。 梅兰芳高兴地说,胜利了,他该登台演出了。 梅兰芳之所以剃了胡须决定登台表演,是因为抗日战争取得了胜利。

【详解】

1.对于造句,同学们平时要锻炼语言表达的能力,多听,多读,多写。我们要用恰当的语言,将自己想象到的语句表达出来,要语句通顺,表意明确,符合题目要求。

2.将直接叙述转换为间接叙述:

(1)改标点改冒号为逗号,删掉前后引号。

(2)改人称如果说话内容中是第一人称“我”或“我们”,应把“我”或“我们”改为第三人称“他(她)”或“他(她)们”;如果说话内容中是第二人称“你”或“你们”,应把“你”或“你们”改为第一人称“我”、“我们”或第三人称“他(们)。

(3)检查改标点、人称之后的句子表述是否合理这一步必不可少。通过添加、删去或改换某些词语,使句子在表述上通顺、连贯、合理。“这里”、“这时候”要换成“那里”、“那时候”,“现在”要换成“那时”,等等。

3.合并句子指将两个或两个以上相对独立的句子,合并为一个长句,且合并后的长句语句通顺,句意明确,同原来两个或多个单句共同表达的效果相同。本题中,我们可以参照例句,分别将两个单句合并为一个表意明确的长句。本题中,我们可以运用恰当的关联词,将两个相对独立的句子合并为一个长句,且合并后的长句语句通顺,句意明确。

9. 没有革命先辈的流血牺牲,怎么会有我们今天的幸福生活? 你们都在忙忙碌碌地干活,我怎能袖手旁观? 强烈

【详解】

(1)本题考查陈述句变为反问句。陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。

(2)本题也考查陈述句变为反问句。陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点。反问句表面看来是疑问的形式,但实际上表达的是肯定的意思,答案就在问句之中。反问的形式比一般的陈述句语气更加强烈,更能引起人们的深思与反思。反问句是修辞手法中的一种。

10., :“ ! , !”

11. 动作 语言 热爱祖国、志存高远的品质

12. × × √

13.我要好好读书,学好本领,将来才能用知识为社会做贡献。

10.

本题考查了标点符号。

结合内容理解,说话人在前因此用冒号、引号,引号里句子是魏校长对周恩来的赞叹,用叹号。故为:魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效周生啊!”

11.

本题考查学生理解句子的能力。

结合语境来理解句子,在平时的学习中要多积累,做到理解内容,分析写法,领悟情感,语言表达要准确。

由“站”“回答”可知,运用了动作描写;“为中华之崛起而读书!”是人物说的话,运用了语言描写。由此可知周恩来是一个热爱祖国,具有博大的胸襟和远大的志向的人。

12.

本题考查课文理解。

(1)选项错误。第一个“之”是助词,表示领有、连属关系;第二个“之”是的。

(2)选项错误。“为之一振”是体现出魏校长震惊,不是不相信同学的回答。

(3)选项正确。“为中华之崛起而读书” 这句话是周恩来看到中华不振的很多事实,从而立下的伟大志向。

13.

本题考查了对内容的拓展。

写出读书的好处即可。

示例:读书可以使人奋进,催人进步。读书可以开拓视野,提高文化素养。读书可以掌握解决问题的方法。

14.为中华之崛起而读书

15. 向左右两边看。 引起事端,闹事。

16.指望 训斥

17. 劝慰这个不幸的女人 被中国巡警训斥了一通

18.为梦想而读书。我的梦想是成为一名科学家,为祖国的事业做贡献,而科学家需要强大的知识储备,所以我要努力读书,增加知识储备,不断实现梦想!

14.

本题考查阅读积累。《为中华之崛起而读书》这篇课文写的是周恩来少年时代的事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书,表现了周恩来的博大胸襟和远大志向。

15.

本题考查词语理解。可以用分解法,把词先拆开,再把意思合起来理解。再结合句子的含义,按照上下文字意思写出其解释。

16.

本题考查词语运用能力。在理解意思的基础上,结合所给的句子来选择。指望 :一心期待;盼望。愿望 :希望将来能达到某种目的的想法。训斥 :训诫和斥责。 训练 :有计划有步骤地使具有某种特长或技能。

17.

本题考查提取信息的能力。结合文段内容作答。如“但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。”“谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而(训斥 训练)她。”

18.

本题考查语言表达能力。结合本课中心主旨,要树立博大胸襟和远大志向说明自己的想法。

19.范文:

给老师的一封信

尊敬的林老师:

您好!

您像一盏灯,照亮我们前进的路;您像一座桥梁,把我们带进知识的殿堂。您教给我们做人的道理,用亲切的话语鼓励着我们。有您这样的好老师,我感到十分自豪。

在刚刚进入咱们班级这个大家庭时,我的成绩排在二十几名。但是,您却鼓励我说:“老师相信你,你会考得很好!加油!”听到您的话时,我在心里暗暗地下了决心:我一定要提高成绩,一定要冲进前十名!

一次语文测验,我考得很不理想。您不但没有责怪我,还一道题一道题地耐心讲解,直到我弄懂为止。这更加激励我不断努力。

还记得那次,您让我们写日记《我发现了秘密》。我绞尽脑汁,就是想不出来,心想:干脆抄一篇吧,这样省事。于是我抄了一篇!第二天,我提心吊胆地把日记交给了您。您批改完日记后,我紧张地翻开日记本,只见上面有几个鲜红的大字——要自己写日记。这几个字像针一样刺向我的心,我感到惭愧极了,心里暗暗发誓,再也不抄日记了。

从那以后,我再也没有抄过日记,坚持自己写。慢慢地,我的习作水平提高了。就这样,我努力学习,认真完成作业,终于,在期末考试时冲进了前十名。

老师,感谢您,如果没有您的包容、教导,我就不会取得这样的进步。此时此刻,我要真诚地对您说一句:“老师,您辛苦了!”

最后,学生祝您:身体健康,万事如意,天天开心。

您的学生:张丽丽

9月3日

【详解】

这道题考查写作能力,通过阅读题目要求可知,本题要求给亲人或朋友写一封信。写作时注意以下几点:

1.在首行顶格的位置写称谓,后加冒号。为了表示尊敬、亲切,可在称谓前加上“尊敬的”或“亲爱的”等词。这由写信人与收信人的关系的亲疏远近而定。

2.第二行开头空两格写问候语。要使用礼貌用语,使收信人感觉亲切,受到尊重。长者多问候身体,中年人多问候事业和家庭,青年人多问候爱情和学业,少年儿童多问候学业。

3.另起一行空两格写正文。

4.结尾处,要根据收信人的身份,写表示祝愿的话,以示礼貌。一般性的祝词“此致”“敬礼”,格式是另起一行空两格写“此致”,“敬礼”在下一行顶格写。给长者的信可以写“祝您健康长寿”,给朋友的信可以写“祝工作顺利”,给晚辈的信可以写“祝你学习进步”。

5.最后两行靠右写写信人的姓名,姓名正下方写写信日期。根据写信人与收信人的关系,在姓名前可表明身份,如“学生×××”“儿×××”等。

6.注意表达出自己的真情实感,要把自己内心的想法说清楚,而且要明确写信的目的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.对《夏日绝句》理解有误的一项是( )

A.是唐代李清照经历了国破家亡后写的。

B.表达了为国建功立业,报效朝廷的愿望。

C.借古喻今,既歌颂了项羽宁死不屈的高贵气节,又不着痕迹地痛斥了统治者苟且偷生的软弱。

D.抒发了作者强烈的爱国之情。

2.下列词语填入句子中,最恰当的一项是( )

魏校长向学生们提出了一个 的问题。

A.严峻 B.严格 C.严厉 D.严肃

3.按照时间先后顺序进行复述,《扁鹊治病》中表示( )的词语,复述时应该加以关注。

A.人物 B.时间 C.地点

4.“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,下列诗句没有说明人生道理的一句是( )

A.山重水复疑无路,柳暗花明又一村 B.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花

C.会当临绝顶,一览众山小 D.欲穷千里目,更上一层楼

5.下列加点词语使用不恰当的一项是( )

A.上课要认真听讲,不要左顾右盼。

B.老师提了一个问题,我当机立断地回答出来。

C.张明的班长职务突然被撤了,同学们疑惑不解。

D.她静静地凝视着远方,若有所思。

二、填空题

6.先把词语补充完整,再选词填空。

志存高( ) 精忠( )国 大( )凛然 英勇( )畏

( )死如归 铁面( )私 秉( )执法 刚( )不阿

(1)在父母和老师的教育和培养下,我们要( ),才能拥有了不起的未来。

(2)民族英雄岳飞( )的事迹,至今仍为人所称颂。

7.选字组词。

驻 蛀 拄

( )拐 ( )虫 ( )足

捐 娟 绢

( )秀 ( )赠 手( )

苞 雹 鲍

( )鱼 冰( ) 含( )待放

三、语言表达

8.按要求完成句子练习。

1.他宁可卖房度日,也决不在日本侵略者的统治下登台演出。(用加点的词语造句)

___________________________

2.梅兰芳高兴地说:“胜利了,我该登台演出了。”(改为转述句)

___________________________

3.梅兰芳剃了胡须决定登台表演。抗日战争取得了胜利。(用关联词将两句话合并成一句话)

___________________________

9.句子练习。

(1)没有革命先辈的流血牺牲,就不会有我们今天的幸福生活。(改为反问句)

___________________________________________

(2)你们都在忙忙碌碌地干活,我不能袖手旁观。(改为反问句)

________________________________________

我发现句(1)和句(2)改为反问句之后,语气变得更加_______________了。

四、现代文阅读

短文分析。

为中华之崛起而读书(节选)

①有位同学一直默默地坐在那里,若有所思。魏校长注意到了,他打手势让大家安静下来,点名让那位同学回答。那位同学站了起来,清晰而坚定地回答道:

② “为中华之崛起而读书!”

③魏校长听了为之一振!他怎么也没想到,一个十二三岁的孩子,竟然有如此的抱负和胸怀。他睁大眼睛又追问了一句:“你再说一遍,为什么而读书?”

④“为中华之崛起而读书!”

⑤魏校长听了 高兴地连声赞叹 好哇 为中华之崛起 有志者当效此生

⑥这位同学是谁呢?他就是周恩来,后来成为了中华人民共和国的第一任总理。

10.给选文⑤中画“ ”的句子加上标点符号。

11.选文中画“﹏﹏﹏”的句子运用了_______和_________描写(动作 语言 心理 外貌)刻画出周恩来是个_______________的人。

12.判断题,对的打“√”,错的打“×”。

(1)选文中加点字“之”的意思是一样的。( )

(2)林同学在“为之一振”旁批注:魏校长不相信同学的回答。( )

(3)“为中华之崛起而读书” 这句话是周恩来看到中华不振的很多事实,从而立下的伟大志向。( )

13.如果老师问你为什么而读书,你会怎样回答? 并简要说清理由。

____________________

阅读与理解

周恩来和同学一路上左顾右盼,忽然发现巡警局门前围着一群人。他们凑了过去,只见人群中有个女人正在哭诉着什么。一问才知道,这个女人的亲人被外国人的汽车轧死了,她原本(指望 愿望)巡警局给她撑腰,惩处这个外国人,谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而(训斥 训练)她。围观的中国人都紧握着拳头,但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。

14.本文选自《__________》的片段,写的是新中国第一任总理周恩来小时候的事情。

15.联系上下文,解释下列词语。

左顾右盼:_________________________

肇事:_____________________

16.在选段中的括号里选择恰当的词语,并画“_____”。

17.根据选段内容,把句子补充完整。

(1)这是在外国人的租界里,谁也不敢怎么样,人们只能___________________。

(2)这个妇女不但没有得到巡警局的支持,反而_________________。

18.如果有人问你为什么而读书,你的回答是什么?想一想,写下来,注意写清楚理由。

_________________________

五、书面表达

19.习作

书信曾经是人们和远方的亲朋好友互通消息、交流感情的主要方式。请你给的亲人或者其他人写一封信,把你想对他(她)说的话写出来。字数400以上。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【详解】

本题考查的对诗歌内容的理解和辨析,《夏日绝句》是宋代词人李清照创作的一首五言绝句。这是一首借古讽今、抒发悲愤的怀古诗。诗的前两句,语出惊人,直抒胸臆,提出人“生当作人杰”,为国建功立业,报效朝廷;“死”也应该做“鬼雄”,方才不愧于顶天立地的好男儿。深深的爱国之情喷涌出来,震撼人心。最后两句,诗人通过歌颂项羽的悲壮之举来讽刺南宋当权者不思进取、苟且偷生的无耻行径。全诗只有短短的二十个字,却连用三个典故,可谓字字珠玑,字里行间透出一股正气。理解有误的一项是A项,李清照是宋代的。

2.D

【详解】

本题考查选词填空。

选词填空中的备选词语大多数都是同义词或近义词,通过分析、比较,会发现它们之间会有细微差别。因此,选择时我们必须结合语言环境,体会词语的区别,认真选择恰当的词语。

严峻:严厉;不宽松。

严格:指遵守或执行规定、规则十分认真、不偏离原则、不容马虎。

严厉:严肃而厉害,一般指做错事情后给予的厉害的、高层度的惩罚,不姑息。

严肃:郑重;认真。(神情、气氛等)使人感到敬畏的。

本题指提出的问题很郑重,应选择“严肃”。

3.B

【详解】

考查课文理解。

《扁鹊治病》是一则寓言故事,内容浅显易懂,是取材于战国时期名医扁鹊的传说故事。

写了扁鹊三劝蔡桓公治病,而固执的蔡桓公坚信自己没病,致使延误了病情,小病成大病,病入膏肓,无药可救。故事以蔡桓公这样一个悲惨的结局,警示人们要防微杜渐,善于听取别人的意见,否则后果将不堪设想。本文是按照时间发展顺序记叙的,文中体现这一顺序的词语如“一天”“过了十来天”“十来天后”“又又过了十几天”“五天以后”,复述故事时,时间的词语,复述时应该加以关注。

4.B

【详解】

本题考查诗词名句理解。

宋代苏轼的《题西林壁》横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

结尾两句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,是即景说理,谈游山的体会。之所以不能辨认庐山的真实面目,是因为身在庐山之中,视野为庐山的峰峦所局限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。这两句奇思妙发,整个意境浑然托出,为读者提供了一个回味经验、驰骋想象的空间。这不仅仅是游历山水才有这种理性认识。游山所见如此,观察世上事物也常如此。这两句诗有着丰富的内涵,它启迪人们认识为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同,看问题的出发点不同,对客观事物的认识难免有一定的片面性;要认识事物的真相与全貌,必须超越狭小的范围,摆脱主观成见。

A项:宋代陆游的《游山西村》莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。”如此流畅绚丽、开朗明快的诗句,仿佛可以看到诗人在青翠可掬的山峦间漫步,清碧的山泉在曲折溪流中汩汩穿行,草木愈见浓茂,蜿蜒的山径也愈益依稀难认。正在迷惘之际,突然看见前面花明柳暗,几间农家茅舍,隐现于花木扶疏之间,诗人顿觉豁然开朗。其喜形于色的兴奋之状,可以想见。当然这种境界前人也有描摹,这两句却格外委婉别致。读过此联后,人们会感到,在人生某种境遇中,与诗句所写有着惊人的契合之处,因而更觉亲切。这里描写的是诗人置身山阴道上,信步而行,疑若无路,忽又开朗的情景,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。于是这两句诗就越出了自然景色描写的范围,而具有很强的艺术生命力。

B项:唐代杜牧的《山行》远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

第三句:“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出 。

第四句:“霜叶红于二月花”是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。诗人为什么用“红于”而不用“红如”?因为“红如”不过和春花一样,无非是装点自然美景而已;而“红于”则是春花所不能比拟的,不仅仅是色彩更鲜艳,而且更能耐寒,经得起风霜考验。

C项:唐代杜甫的《望岳》岱宗夫如何?齐鲁青未了。造化钟神秀,阴阳割昏晓。荡胸生层云,决眦入归鸟。会当凌绝顶,一览众山小。

“会当凌绝顶,一览众山小”两句,不仅写出了泰山的雄伟,也表现出诗人的心胸气魄,引起读者强烈的共鸣。“会当”是唐人口语,意即“一定要”。如王勃《春思赋》:“会当一举绝风尘,翠盖朱轩临上春。”有时单用一个“会”字,如孙光宪《北梦琐言》:“他日会杀此竖子!”即杜诗中亦往往有单用者,如“此生那老蜀,不死会归秦!”(《奉送严公入朝》)如果把“会当”解作“应当”,便欠准确,神气索然。众山的小和高大的泰山进行对比,表现出诗人不怕困难,敢于攀绝顶。

D项:唐代王之涣的《登鹳雀楼》白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。

后两句写所想。“欲穷千里目”,写诗人一种无止境探求的愿望,还想看得更远,看到目力所能达到的地方,唯一的办法就是要站得更高些,“更上一层楼”。从这后半首诗,可推知前半首写的可能是在第二层楼(非最高层)所见,而诗人还想进一步穷目力所及看尽远方景物,更登上了楼的顶层。在收尾处用一“楼”字,也起了点题作用,说明这是一首登楼诗。

5.B

【详解】

本题考查的知识点为词语搭配。

A左顾右盼,汉语成语,指向左右两边看。形容得意、犹豫等神态。出自晋·左思《咏史》。

B当机立断,汉语成语,意思是在紧要时刻立即做出决断。出自《答东阿王笺》。

毫不犹豫是一个汉语成语,形容人在处理事情上非常果断,没有片刻迟疑。出自《井冈山的斗争》。

因此,此句用“毫不犹豫”,更为恰当。

C疑惑不解,汉语成语,意思是因为有疑问而困惑不能理解。出自顾寄南《黄桥烧饼》。

D 若有所思是一个汉语成语,意思是好像在思考着什么。出自《长恨传》。

6. 远 报 义 无 视 无 公 正 志存高远 精忠报国

【详解】

本题主要考查补全词语以及选词填空。

志存高远:追求远大的理想、事业上的抱负。结合句子,在父母和老师的教育和培养下,我们要志存高远,才能拥有了不起的未来。

精忠报国:为国家竭尽忠诚,牺牲一切。结合句子,民族英雄岳飞精忠报国的事迹,至今仍为人所称颂。

大义凛然:坚持正义,不 顾敌人威逼利诱,始终保持严峻不可侵犯的态度。

英勇无畏:非常勇敢,不畏艰险。

视死如归:把死看得好像回家一样。形容为了正义的事业,不怕死。

铁面无私:形容公正严明,不讲私人情面。

秉公执法:秉持公正之心,严格、公正地执行法律。

刚正不阿:刚强正直,不阿谀奉迎。

7. 拄 蛀 驻 娟 捐 绢 鲍 雹 苞

【详解】

考查形近字、组词。

本题为比一比,再组词,完成时要注意仔细区别每组字的不同,再分别组词。此为常用同音字和形近字,指导学生在对比中区分同音字和形近字。在运用中达到理解与巩固。如“驻”“蛀”“拄”,音不同,部首不同,义不同。驻:停留。可组词:驻扎。蛀:咬树木、衣物、粮食、书籍等的小虫。可组词:蛀虫。拄:为了支持身体用棍杖等顶住地面。可组词:拄拐。

8. 刘胡兰宁可站着死,也决不跪着生。 梅兰芳高兴地说,胜利了,他该登台演出了。 梅兰芳之所以剃了胡须决定登台表演,是因为抗日战争取得了胜利。

【详解】

1.对于造句,同学们平时要锻炼语言表达的能力,多听,多读,多写。我们要用恰当的语言,将自己想象到的语句表达出来,要语句通顺,表意明确,符合题目要求。

2.将直接叙述转换为间接叙述:

(1)改标点改冒号为逗号,删掉前后引号。

(2)改人称如果说话内容中是第一人称“我”或“我们”,应把“我”或“我们”改为第三人称“他(她)”或“他(她)们”;如果说话内容中是第二人称“你”或“你们”,应把“你”或“你们”改为第一人称“我”、“我们”或第三人称“他(们)。

(3)检查改标点、人称之后的句子表述是否合理这一步必不可少。通过添加、删去或改换某些词语,使句子在表述上通顺、连贯、合理。“这里”、“这时候”要换成“那里”、“那时候”,“现在”要换成“那时”,等等。

3.合并句子指将两个或两个以上相对独立的句子,合并为一个长句,且合并后的长句语句通顺,句意明确,同原来两个或多个单句共同表达的效果相同。本题中,我们可以参照例句,分别将两个单句合并为一个表意明确的长句。本题中,我们可以运用恰当的关联词,将两个相对独立的句子合并为一个长句,且合并后的长句语句通顺,句意明确。

9. 没有革命先辈的流血牺牲,怎么会有我们今天的幸福生活? 你们都在忙忙碌碌地干活,我怎能袖手旁观? 强烈

【详解】

(1)本题考查陈述句变为反问句。陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。

(2)本题也考查陈述句变为反问句。陈述句变为反问句,首先注意反问成分的变换,有否定词改时去掉,然后在句首加上“难道”,句尾加上“吗”,句末的句号改为问号。反问句就是用疑问的句式,表达肯定的观点。反问句表面看来是疑问的形式,但实际上表达的是肯定的意思,答案就在问句之中。反问的形式比一般的陈述句语气更加强烈,更能引起人们的深思与反思。反问句是修辞手法中的一种。

10., :“ ! , !”

11. 动作 语言 热爱祖国、志存高远的品质

12. × × √

13.我要好好读书,学好本领,将来才能用知识为社会做贡献。

10.

本题考查了标点符号。

结合内容理解,说话人在前因此用冒号、引号,引号里句子是魏校长对周恩来的赞叹,用叹号。故为:魏校长听了,高兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效周生啊!”

11.

本题考查学生理解句子的能力。

结合语境来理解句子,在平时的学习中要多积累,做到理解内容,分析写法,领悟情感,语言表达要准确。

由“站”“回答”可知,运用了动作描写;“为中华之崛起而读书!”是人物说的话,运用了语言描写。由此可知周恩来是一个热爱祖国,具有博大的胸襟和远大的志向的人。

12.

本题考查课文理解。

(1)选项错误。第一个“之”是助词,表示领有、连属关系;第二个“之”是的。

(2)选项错误。“为之一振”是体现出魏校长震惊,不是不相信同学的回答。

(3)选项正确。“为中华之崛起而读书” 这句话是周恩来看到中华不振的很多事实,从而立下的伟大志向。

13.

本题考查了对内容的拓展。

写出读书的好处即可。

示例:读书可以使人奋进,催人进步。读书可以开拓视野,提高文化素养。读书可以掌握解决问题的方法。

14.为中华之崛起而读书

15. 向左右两边看。 引起事端,闹事。

16.指望 训斥

17. 劝慰这个不幸的女人 被中国巡警训斥了一通

18.为梦想而读书。我的梦想是成为一名科学家,为祖国的事业做贡献,而科学家需要强大的知识储备,所以我要努力读书,增加知识储备,不断实现梦想!

14.

本题考查阅读积累。《为中华之崛起而读书》这篇课文写的是周恩来少年时代的事,他耳闻目睹了中国人在外国租界里受洋人欺凌却无处说理的事情,从中深刻体会到伯父说的“中华不振”的含义,从而立志要为振兴中华而读书,表现了周恩来的博大胸襟和远大志向。

15.

本题考查词语理解。可以用分解法,把词先拆开,再把意思合起来理解。再结合句子的含义,按照上下文字意思写出其解释。

16.

本题考查词语运用能力。在理解意思的基础上,结合所给的句子来选择。指望 :一心期待;盼望。愿望 :希望将来能达到某种目的的想法。训斥 :训诫和斥责。 训练 :有计划有步骤地使具有某种特长或技能。

17.

本题考查提取信息的能力。结合文段内容作答。如“但这是在外国人的地盘里,谁又敢怎么样呢?大家只能劝慰这个不幸的女人。”“谁知中国巡警不但不惩处肇事的外国人,反而(训斥 训练)她。”

18.

本题考查语言表达能力。结合本课中心主旨,要树立博大胸襟和远大志向说明自己的想法。

19.范文:

给老师的一封信

尊敬的林老师:

您好!

您像一盏灯,照亮我们前进的路;您像一座桥梁,把我们带进知识的殿堂。您教给我们做人的道理,用亲切的话语鼓励着我们。有您这样的好老师,我感到十分自豪。

在刚刚进入咱们班级这个大家庭时,我的成绩排在二十几名。但是,您却鼓励我说:“老师相信你,你会考得很好!加油!”听到您的话时,我在心里暗暗地下了决心:我一定要提高成绩,一定要冲进前十名!

一次语文测验,我考得很不理想。您不但没有责怪我,还一道题一道题地耐心讲解,直到我弄懂为止。这更加激励我不断努力。

还记得那次,您让我们写日记《我发现了秘密》。我绞尽脑汁,就是想不出来,心想:干脆抄一篇吧,这样省事。于是我抄了一篇!第二天,我提心吊胆地把日记交给了您。您批改完日记后,我紧张地翻开日记本,只见上面有几个鲜红的大字——要自己写日记。这几个字像针一样刺向我的心,我感到惭愧极了,心里暗暗发誓,再也不抄日记了。

从那以后,我再也没有抄过日记,坚持自己写。慢慢地,我的习作水平提高了。就这样,我努力学习,认真完成作业,终于,在期末考试时冲进了前十名。

老师,感谢您,如果没有您的包容、教导,我就不会取得这样的进步。此时此刻,我要真诚地对您说一句:“老师,您辛苦了!”

最后,学生祝您:身体健康,万事如意,天天开心。

您的学生:张丽丽

9月3日

【详解】

这道题考查写作能力,通过阅读题目要求可知,本题要求给亲人或朋友写一封信。写作时注意以下几点:

1.在首行顶格的位置写称谓,后加冒号。为了表示尊敬、亲切,可在称谓前加上“尊敬的”或“亲爱的”等词。这由写信人与收信人的关系的亲疏远近而定。

2.第二行开头空两格写问候语。要使用礼貌用语,使收信人感觉亲切,受到尊重。长者多问候身体,中年人多问候事业和家庭,青年人多问候爱情和学业,少年儿童多问候学业。

3.另起一行空两格写正文。

4.结尾处,要根据收信人的身份,写表示祝愿的话,以示礼貌。一般性的祝词“此致”“敬礼”,格式是另起一行空两格写“此致”,“敬礼”在下一行顶格写。给长者的信可以写“祝您健康长寿”,给朋友的信可以写“祝工作顺利”,给晚辈的信可以写“祝你学习进步”。

5.最后两行靠右写写信人的姓名,姓名正下方写写信日期。根据写信人与收信人的关系,在姓名前可表明身份,如“学生×××”“儿×××”等。

6.注意表达出自己的真情实感,要把自己内心的想法说清楚,而且要明确写信的目的。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 观潮

- 2 走月亮

- 3* 现代诗二首

- 4* 繁星

- 口语交际:我们与环境

- 习作:推荐一个好地方

- 语文园地

- 第二单元

- 5 一个豆荚里的五粒豆

- 6 夜间飞行的秘密

- 7 呼风唤雨的世纪

- 8* 蝴蝶的家

- 习作:小小“动物园”

- 语文园地

- 第三单元

- 9 古诗三首

- 10 爬山虎的脚

- 11 蟋蟀的住宅

- 口语交际:爱护眼睛,保护视力

- 习作:写观察日记

- 语文园地

- 第四单元

- 12 盘古开天地

- 13 精卫填海

- 14 普罗米修斯

- 15* 女娲补天

- 习作:我和____过一天

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第五单元

- 16 麻雀

- 17 爬天都峰

- 习作例文

- 习作:生活万花筒

- 第六单元

- 18 牛和鹅

- 19 一只窝囊的大老虎

- 20 陀螺

- 口语交际:安慰

- 习作:记一次游戏

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗三首

- 22 为中华之崛起而读书

- 23* 梅兰芳蓄须

- 24* 延安,我把你追寻

- 习作:写信

- 语文园地

- 第八单元

- 25 王戎不取道旁李

- 26 西门豹治邺

- 27* 故事二则

- 口语交际:讲历史人物故事

- 习作:我的心儿怦怦跳

- 语文园地