部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-09 20:44:16 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.明中后期,出现“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”的局面。这一社会现象是指当时( )

A.出现财政危机 B.土地兼并严重 C.征赋苛捐杂税 D.官宦舞弊专权

2.清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴

盛,形成了商业网。这一商业网包括

①农村集市 ②城镇集市 ③区域性市场 ④全国性市场

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.①②③④

3.清朝前期,推广哪些从美洲引进的高产作物,使粮食产量有了大幅度提高?( )

①占城稻 ②玉米 ③甘薯 ④棉花

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

4.下表是1661—1766年清朝耕地面积变化表。这种变化

年 代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1776年) 7414495

A.导致社会矛盾加剧 B.与大力推行垦荒有关

C.不利于缓解人地矛盾 D.使粮食亩产量大幅提高

5.唐太宗说:“耕夫碌碌,多无隔夜之粮;织女波波,少有御寒之衣。日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳。清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。”反映出( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.民贵君轻的思想

C.社会上商人地位低下 D.农业为本的思想

6.明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示。据此表可以得出

A.明清时期松江地区工商业发展较快

B.近代以来市镇增多与开放通商口岸有关

C.清政府与民国政府都重视商业发展

D.市镇数量增长体现出商人地位上升

7.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

8.下表是1661~1766年耕地面积情况统计表,导致图表中所示变化的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康照二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

A.手工工场的出现 B.形成全国性商业网 C.人口的快速增长 D.大力推行垦荒政策

9.从下列两幅图片中不能得出的信息是( )

《耕织图》(局部)清代开荒执照

A.清朝前期诸位帝王都十分重视农业生产

B.清朝前期诸位帝王都大力推行垦荒政策

C.清朝前期商业发达

D.农业生产的发展有利于社会的稳定和繁荣

10.明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

11.18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

12.2020年春节期间,一条有趣的祝福短信十分流行:“佳节来临,恭祝家庭顺治,生活康熙,人民雍正,学业乾隆,成绩嘉庆,前途道光,财富咸丰,德才同治,心情光绪!”根据相关的基本文史常识判断:康熙、雍正、乾隆等称号应属( )

A.国号 B.年号 C.谥号 D.庙号

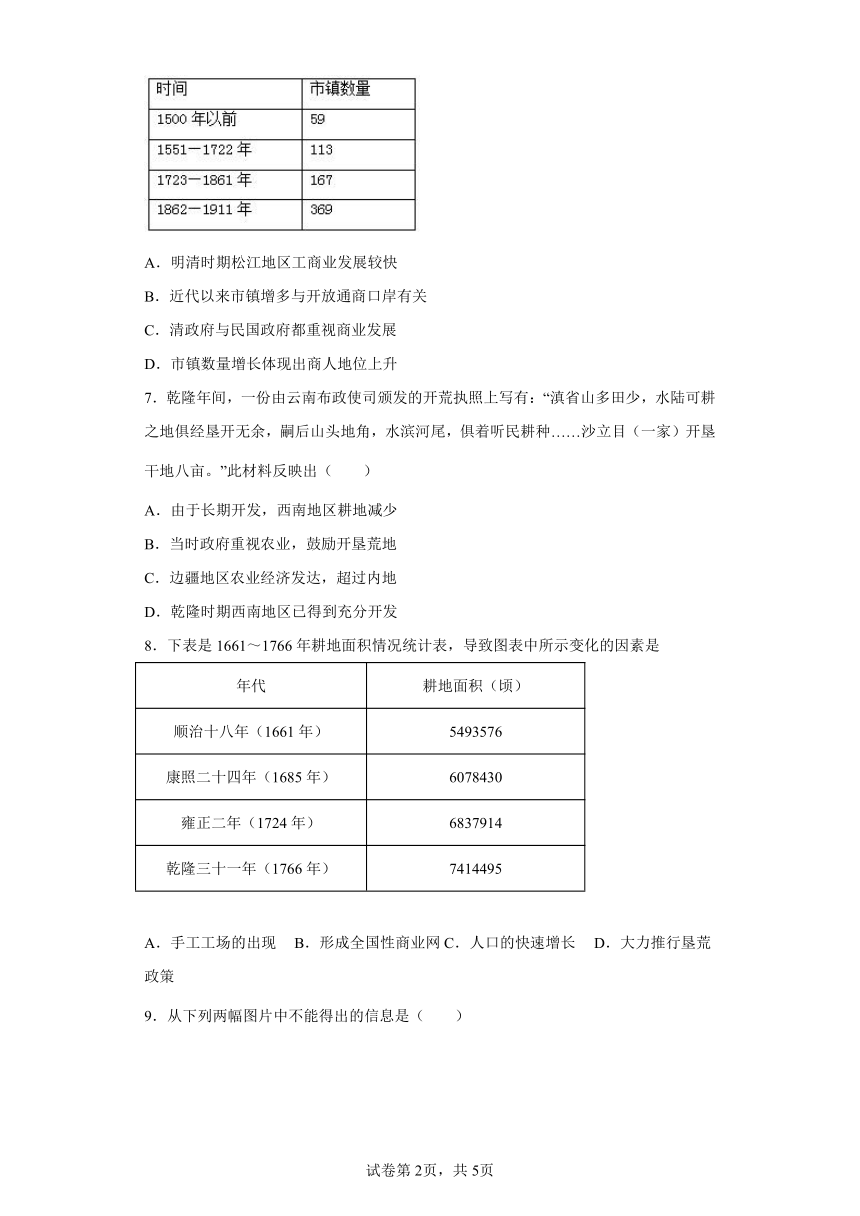

13.清朝前期人均耕地面积变化情况(见下表)。这一变化趋势会导致

A.粮食产量提高 B.人地矛盾突出 C.推行垦荒政策 D.土地兼并严重

14.清朝时,推广高产作物如玉米、甘薯、马铃薯等,并开垦出大面积耕地。这有利于

A.消除社会贫富差距 B.改善民族间的隔阂

C.缓解人口增长压力 D.促进生态环境恢复

15.清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于( )

A.经济作物种植面积不断扩大 B.对黄河、淮河、大运河进行治理

C.政府重视农业生产,大力推行垦荒政策 D.改进种植技术,改良新品种

二、综合题

16.科技的发展,工具的创新,推动社会不断进步。阅读材料,完成下列要求。

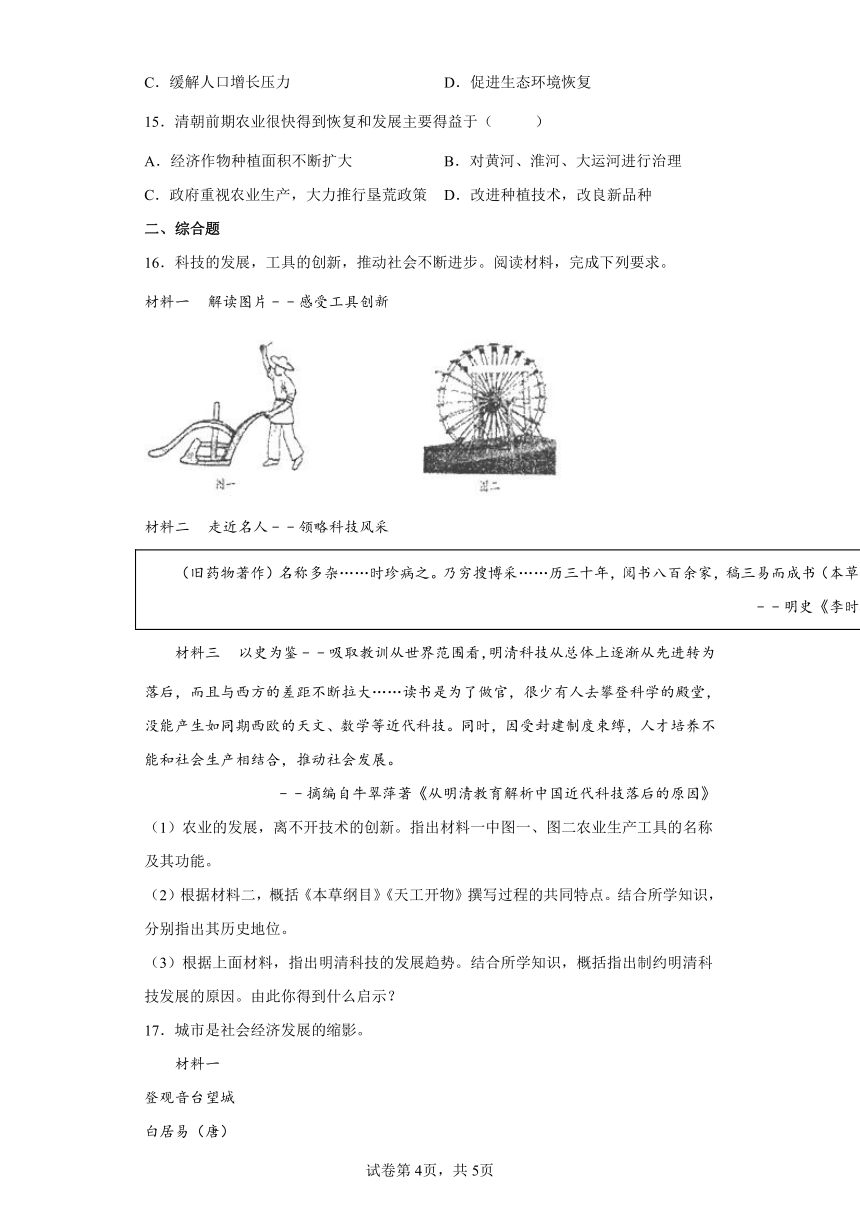

材料一 解读图片﹣﹣感受工具创新

材料二 走近名人﹣﹣领略科技风采

(旧药物著作)名称多杂……时珍病之。乃穷搜博采……历三十年,阅书八百余家,稿三易而成书(本草纲目)。﹣﹣明史《李时珍传》 宋应星青年时曾考取举人,45岁以后不再追求科举功名,面对流民遍地的现实,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书。﹣﹣摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料三 以史为鉴﹣﹣吸取教训从世界范围看,明清科技从总体上逐渐从先进转为落后,而且与西方的差距不断拉大……读书是为了做官,很少有人去攀登科学的殿堂,没能产生如同期西欧的天文、数学等近代科技。同时,因受封建制度束缚,人才培养不能和社会生产相结合,推动社会发展。

﹣﹣摘编自牛翠萍著《从明清教育解析中国近代科技落后的原因》

(1)农业的发展,离不开技术的创新。指出材料一中图一、图二农业生产工具的名称及其功能。

(2)根据材料二,概括《本草纲目》《天工开物》撰写过程的共同特点。结合所学知识,分别指出其历史地位。

(3)根据上面材料,指出明清科技的发展趋势。结合所学知识,概括指出制约明清科技发展的原因。由此你得到什么启示?

17.城市是社会经济发展的缩影。

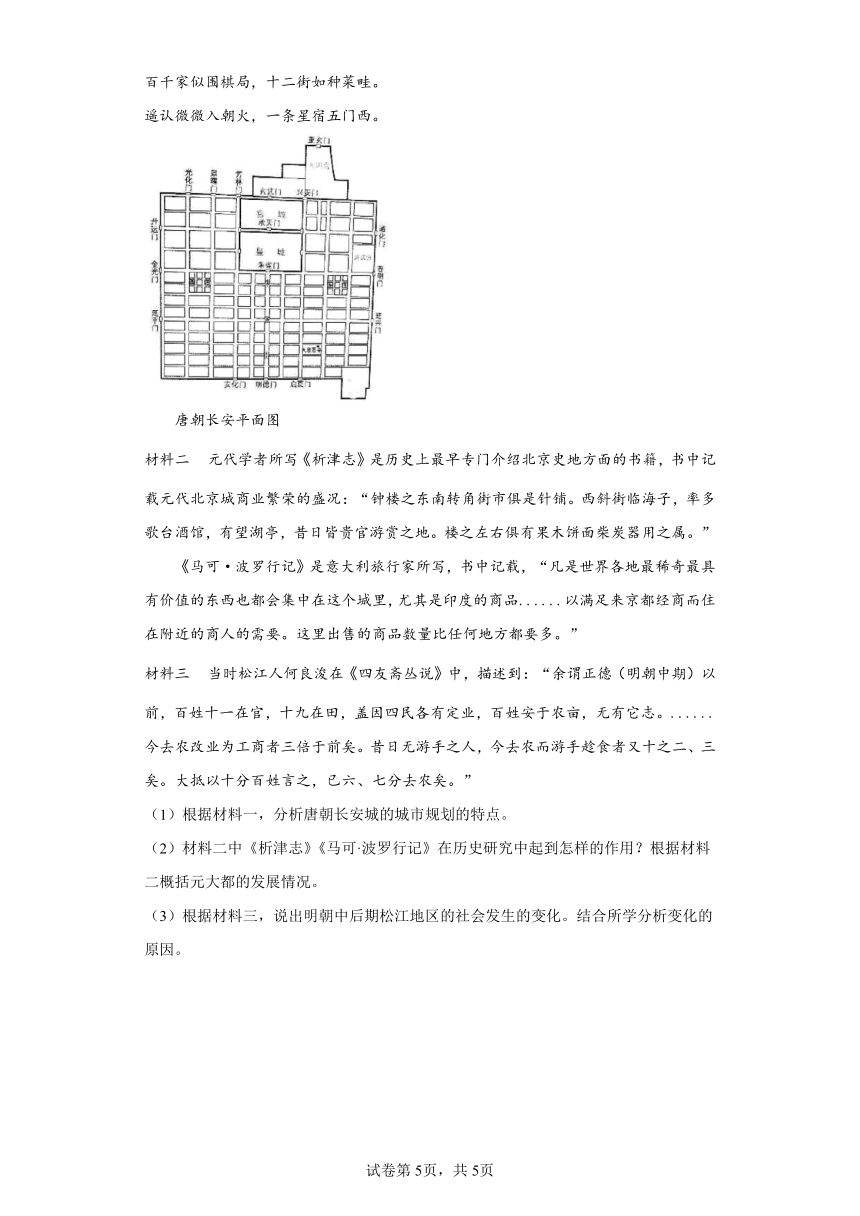

材料一

登观音台望城

白居易(唐)

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

唐朝长安平面图

材料二 元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况:“钟楼之东南转角街市俱是针铺。西斜街临海子,率多歌台酒馆,有望湖亭,昔日皆贵官游赏之地。楼之左右俱有果木饼面柴炭器用之属。”

《马可·波罗行记》是意大利旅行家所写,书中记载,“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品......以满足来京都经商而住在附近的商人的需要。这里出售的商品数量比任何地方都要多。”

材料三 当时松江人何良浚在《四友斋丛说》中,描述到:“余谓正德(明朝中期)以前,百姓十一在官,十九在田,盖因四民各有定业,百姓安于农亩,无有它志。......今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”

(1)根据材料一,分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)材料二中《析津志》《马可·波罗行记》在历史研究中起到怎样的作用?根据材料二概括元大都的发展情况。

(3)根据材料三,说出明朝中后期松江地区的社会发生的变化。结合所学分析变化的原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据材料“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”可知明朝中后期出现了土地兼并严重的现象,B项正确;材料只是涉及土地问题,没有涉及财政危机、苛捐杂税的征收和宦官专权,排除ACD项。故选B项。

2.D

【详解】

根据材料及所学可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,①②③④符合题意,D项正确;A、B、C项内容都不完整,排除A、B、C项。故选D项。

3.B

【详解】

清朝前期社会经济得到迅速发展,明朝时从美洲引进的高产作物玉米、甘薯在清朝时得以普遍种植,这使粮食产量有了大幅度的提高,促进了农业生产的发展,有利于社会的稳定和发展。②③符合题意,B项正确;占城稻是宋朝从越南引进的高产稻种,棉花是经济作物,不是粮食作物,①④不符合题意,排除ACD项。故选B项。

4.B

【详解】

根据图片可知,清朝耕地面积不断增加。根据所学知识可知,1661年到1766年,耕地面积大大增加。导致这种变化的主要因素有:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作等,B项正确;土地面积的增加,在一定程度上会缓解社会矛盾,排除A项;耕地面积的增加,是缓解人地矛盾的方法之一,排除C项;耕地面积的增加无法保证粮食亩产量大幅提高,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】

根据材料“日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳”“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也”可知,材料反映了统治者关心百姓生活,心存百姓,以农业为本的思想,D项正确;材料没有涉及国家实行重农抑商、“民贵君轻”的内容,排除AB项;“社会上商人地位低下”不是材料重点强调的内容,排除 C项。故选D项。

6.A

【详解】

根据所学知识和材料可知,从表格中可以看出,1551—1722年、1723—1861年,松江府(今上海一带)所辖市镇数量大幅度增加,联系所学知识可知,明清时期工商业发展较快,涌现出一大批工商业市镇,可见明清时期松江地区工商业发展较快。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

7.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

8.D

【详解】

图表中所示1661~1766年耕地面积显著增加,因为清朝前期统治者都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝前期耕地面积不断扩大,到乾隆年间,全国的耕地面积显著增加,D项正确;中国手工工场出现的时间明清时期,地点景德镇,与题干耕地面积增加无关,排除A项;形成全国性商业网与题干耕地面积增加无关,排除B项;人口的快速增长与题干耕地面积增加无关,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】

根据材料“《耕织图》、清代开荒执照”,并结合所学可知,两幅图片反映的是清朝农业情况,与商业无关,C项符合题意;根据图片信息并结合所学可知,清朝前期诸位帝王都十分重视农业生产,这与题意不符,排除A项;清朝前期诸位帝王都大力推行垦荒政策,这与题意不符,排除B项;农业生产的发展有利于社会的稳定和繁荣,这与题意不符,排除D项,故选C项。

10.C

【详解】

根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

11.B

【详解】

“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

【点睛】

12.B

【详解】

依据所学可知,国号指即国家的称号,或一个朝代的名称,如唐宋元明清等;谥号则指古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。如文、武、康、明及荒、嬉、纣等;年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。如贞观、开元、康熙等;庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如祖或宗;题干中的康熙、乾隆等属于年号,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

13.B

【详解】

据表格信息可知,康熙五十年到乾隆三十一年的人口总数激增,人均耕地数在迅速下降,这导致了“人地矛盾”突出,B正确;材料未涉及“粮食产量”问题,而是强调人口增长和人均耕地数的变化,排除A;材料未涉及任何“政策”,排除C;材料未涉及“土地兼并”内容,排除D。故选B。

14.C

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展,社会安定,统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝时期人口的快速增长。玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。C项正确;太菜了措施不能消除社会贫富差距,排除A项;材料内容没有体现改善民族间的隔阂,排除B项;开垦大面积耕地客观上不利于促进生态环境恢复,排除D项。故选C项。

15.C

【详解】

根据所学知识可知:清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于清朝重视农业生产,大力推行垦荒政策。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。C项正确;“经济作物种植面积不断扩大”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除A项;“对黄河、淮河、大运河进行治理”不是主要原因,排除B项;“改进种植技术,改良新品种”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除D项。故选C项。

16.(1)图一:名称:曲辕犁;功能:犁地工具。图二:名称:筒车;功能:灌溉工具。

(2)共同特点:关注现实问题;大量搜集材料;创作过程艰苦。历史地位:《本草纲目》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地;《天工开物》,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(3)趋势:逐渐从先进转为落后,与西方差距拉大。原因:八股取士制度的严重束缚;人才培养不能同社会生产相结合等。启示:社会要发展,必须要多学习;发展科技,不断创新。

【详解】

(1)农业的发展,离不开技术的创新。仔细观察图片并结合所学,图一是曲辕犁;曲辕犁是犁地工具;图二是筒车;筒车是灌溉工具。

(2)据材料二,《本草纲目》《天工开物》撰写过程的共同特点是:关注现实问题;大量搜集材料;创作过程艰苦;根据所学知识可知,《本草纲目》总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地;《天工开物》对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(3)据上面材料可知,明清科技的发展趋势是逐渐从先进转为落后,与西方差距拉大;结合所学知识,制约明清科技发展的原因是八股取士制度的严重束缚;人才培养不能同社会生产相结合等;本题是开放型题目,考查学生开放性思维的能力;只要符合题意,言之有理即可,如社会要发展,必须要多学习;发展科技,不断创新。

17.(1)长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开。

(2)当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料。商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达。

(3)从事工商业的人增多。手工业的发展,商品经济活跃。

【详解】

(1)根据材料一“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”“唐朝长安平面图”结合所学可从长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开等方面分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)根据材料二“元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况”、根据材料三“《马可·波罗行记》是意大利旅行家所写”可知《析津志》《马可·波罗行记》都是当时人对北京的详细记载,在历史研究中起到的作用可从当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料进行回答。根据材料二“书中记载元代北京城商业繁荣的盛况……”“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品”结合所学可从商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达概括元大都的情况。

(3)变化:根据材料三“今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”可知明朝中后期松江地区的社会发生的变化从事工商业的人增多。原因:结合所学可知变化的原因是手工业的发展,商品经济活跃。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.明中后期,出现“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”的局面。这一社会现象是指当时( )

A.出现财政危机 B.土地兼并严重 C.征赋苛捐杂税 D.官宦舞弊专权

2.清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴

盛,形成了商业网。这一商业网包括

①农村集市 ②城镇集市 ③区域性市场 ④全国性市场

A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.①②③④

3.清朝前期,推广哪些从美洲引进的高产作物,使粮食产量有了大幅度提高?( )

①占城稻 ②玉米 ③甘薯 ④棉花

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

4.下表是1661—1766年清朝耕地面积变化表。这种变化

年 代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康熙二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1776年) 7414495

A.导致社会矛盾加剧 B.与大力推行垦荒有关

C.不利于缓解人地矛盾 D.使粮食亩产量大幅提高

5.唐太宗说:“耕夫碌碌,多无隔夜之粮;织女波波,少有御寒之衣。日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳。清雍正帝说:“朕观四民(指士、农、工、商)之业。士之外,农为最贵。凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也。”反映出( )

A.国家实行了重农抑商的政策 B.民贵君轻的思想

C.社会上商人地位低下 D.农业为本的思想

6.明中叶以来,松江府(今上海一带)所辖市镇数量如下表所示。据此表可以得出

A.明清时期松江地区工商业发展较快

B.近代以来市镇增多与开放通商口岸有关

C.清政府与民国政府都重视商业发展

D.市镇数量增长体现出商人地位上升

7.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

8.下表是1661~1766年耕地面积情况统计表,导致图表中所示变化的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5493576

康照二十四年(1685年) 6078430

雍正二年(1724年) 6837914

乾隆三十一年(1766年) 7414495

A.手工工场的出现 B.形成全国性商业网 C.人口的快速增长 D.大力推行垦荒政策

9.从下列两幅图片中不能得出的信息是( )

《耕织图》(局部)清代开荒执照

A.清朝前期诸位帝王都十分重视农业生产

B.清朝前期诸位帝王都大力推行垦荒政策

C.清朝前期商业发达

D.农业生产的发展有利于社会的稳定和繁荣

10.明时,佛山冶铁业分“炒铸七行:即铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”这体现了佛山冶铁业( )

A.历史悠久 B.远销海外 C.分工细化 D.产品精美

11.18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是

A.政治开明社会安定 B.中国农业精耕细作

C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

12.2020年春节期间,一条有趣的祝福短信十分流行:“佳节来临,恭祝家庭顺治,生活康熙,人民雍正,学业乾隆,成绩嘉庆,前途道光,财富咸丰,德才同治,心情光绪!”根据相关的基本文史常识判断:康熙、雍正、乾隆等称号应属( )

A.国号 B.年号 C.谥号 D.庙号

13.清朝前期人均耕地面积变化情况(见下表)。这一变化趋势会导致

A.粮食产量提高 B.人地矛盾突出 C.推行垦荒政策 D.土地兼并严重

14.清朝时,推广高产作物如玉米、甘薯、马铃薯等,并开垦出大面积耕地。这有利于

A.消除社会贫富差距 B.改善民族间的隔阂

C.缓解人口增长压力 D.促进生态环境恢复

15.清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于( )

A.经济作物种植面积不断扩大 B.对黄河、淮河、大运河进行治理

C.政府重视农业生产,大力推行垦荒政策 D.改进种植技术,改良新品种

二、综合题

16.科技的发展,工具的创新,推动社会不断进步。阅读材料,完成下列要求。

材料一 解读图片﹣﹣感受工具创新

材料二 走近名人﹣﹣领略科技风采

(旧药物著作)名称多杂……时珍病之。乃穷搜博采……历三十年,阅书八百余家,稿三易而成书(本草纲目)。﹣﹣明史《李时珍传》 宋应星青年时曾考取举人,45岁以后不再追求科举功名,面对流民遍地的现实,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书。﹣﹣摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料三 以史为鉴﹣﹣吸取教训从世界范围看,明清科技从总体上逐渐从先进转为落后,而且与西方的差距不断拉大……读书是为了做官,很少有人去攀登科学的殿堂,没能产生如同期西欧的天文、数学等近代科技。同时,因受封建制度束缚,人才培养不能和社会生产相结合,推动社会发展。

﹣﹣摘编自牛翠萍著《从明清教育解析中国近代科技落后的原因》

(1)农业的发展,离不开技术的创新。指出材料一中图一、图二农业生产工具的名称及其功能。

(2)根据材料二,概括《本草纲目》《天工开物》撰写过程的共同特点。结合所学知识,分别指出其历史地位。

(3)根据上面材料,指出明清科技的发展趋势。结合所学知识,概括指出制约明清科技发展的原因。由此你得到什么启示?

17.城市是社会经济发展的缩影。

材料一

登观音台望城

白居易(唐)

百千家似围棋局,十二街如种菜畦。

遥认微微入朝火,一条星宿五门西。

唐朝长安平面图

材料二 元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况:“钟楼之东南转角街市俱是针铺。西斜街临海子,率多歌台酒馆,有望湖亭,昔日皆贵官游赏之地。楼之左右俱有果木饼面柴炭器用之属。”

《马可·波罗行记》是意大利旅行家所写,书中记载,“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品......以满足来京都经商而住在附近的商人的需要。这里出售的商品数量比任何地方都要多。”

材料三 当时松江人何良浚在《四友斋丛说》中,描述到:“余谓正德(明朝中期)以前,百姓十一在官,十九在田,盖因四民各有定业,百姓安于农亩,无有它志。......今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”

(1)根据材料一,分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)材料二中《析津志》《马可·波罗行记》在历史研究中起到怎样的作用?根据材料二概括元大都的发展情况。

(3)根据材料三,说出明朝中后期松江地区的社会发生的变化。结合所学分析变化的原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据材料“富者动连阡陌(田间小路),贫者地鲜力锥”可知明朝中后期出现了土地兼并严重的现象,B项正确;材料只是涉及土地问题,没有涉及财政危机、苛捐杂税的征收和宦官专权,排除ACD项。故选B项。

2.D

【详解】

根据材料及所学可知,清朝前期的商业很发达,陆路和水运的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,①②③④符合题意,D项正确;A、B、C项内容都不完整,排除A、B、C项。故选D项。

3.B

【详解】

清朝前期社会经济得到迅速发展,明朝时从美洲引进的高产作物玉米、甘薯在清朝时得以普遍种植,这使粮食产量有了大幅度的提高,促进了农业生产的发展,有利于社会的稳定和发展。②③符合题意,B项正确;占城稻是宋朝从越南引进的高产稻种,棉花是经济作物,不是粮食作物,①④不符合题意,排除ACD项。故选B项。

4.B

【详解】

根据图片可知,清朝耕地面积不断增加。根据所学知识可知,1661年到1766年,耕地面积大大增加。导致这种变化的主要因素有:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳作等,B项正确;土地面积的增加,在一定程度上会缓解社会矛盾,排除A项;耕地面积的增加,是缓解人地矛盾的方法之一,排除C项;耕地面积的增加无法保证粮食亩产量大幅提高,排除D项。故选B项。

5.D

【详解】

根据材料“日食三餐,当思农夫之苦,身穿一缕,每念织女之劳”“凡士工商贾,皆赖食于农,以故农为天下之本务,而工贾皆其末也”可知,材料反映了统治者关心百姓生活,心存百姓,以农业为本的思想,D项正确;材料没有涉及国家实行重农抑商、“民贵君轻”的内容,排除AB项;“社会上商人地位低下”不是材料重点强调的内容,排除 C项。故选D项。

6.A

【详解】

根据所学知识和材料可知,从表格中可以看出,1551—1722年、1723—1861年,松江府(今上海一带)所辖市镇数量大幅度增加,联系所学知识可知,明清时期工商业发展较快,涌现出一大批工商业市镇,可见明清时期松江地区工商业发展较快。所以A符合题意,BCD不符合题意,故选择A。

7.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

8.D

【详解】

图表中所示1661~1766年耕地面积显著增加,因为清朝前期统治者都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝前期耕地面积不断扩大,到乾隆年间,全国的耕地面积显著增加,D项正确;中国手工工场出现的时间明清时期,地点景德镇,与题干耕地面积增加无关,排除A项;形成全国性商业网与题干耕地面积增加无关,排除B项;人口的快速增长与题干耕地面积增加无关,排除C项。故选D项。

9.C

【详解】

根据材料“《耕织图》、清代开荒执照”,并结合所学可知,两幅图片反映的是清朝农业情况,与商业无关,C项符合题意;根据图片信息并结合所学可知,清朝前期诸位帝王都十分重视农业生产,这与题意不符,排除A项;清朝前期诸位帝王都大力推行垦荒政策,这与题意不符,排除B项;农业生产的发展有利于社会的稳定和繁荣,这与题意不符,排除D项,故选C项。

10.C

【详解】

根据“铸锅行、铁灶行、炒铁行、铁线行、铁锁行、农具行,铁钉行”可知,材料体现佛山冶铁业分工细化,C项正确;ABD项材料没有体现,排除ABD项。故选C项。

11.B

【详解】

“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

【点睛】

12.B

【详解】

依据所学可知,国号指即国家的称号,或一个朝代的名称,如唐宋元明清等;谥号则指古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。如文、武、康、明及荒、嬉、纣等;年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。如贞观、开元、康熙等;庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如祖或宗;题干中的康熙、乾隆等属于年号,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

13.B

【详解】

据表格信息可知,康熙五十年到乾隆三十一年的人口总数激增,人均耕地数在迅速下降,这导致了“人地矛盾”突出,B正确;材料未涉及“粮食产量”问题,而是强调人口增长和人均耕地数的变化,排除A;材料未涉及任何“政策”,排除C;材料未涉及“土地兼并”内容,排除D。故选B。

14.C

【详解】

结合所学知识可知,清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展,社会安定,统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,清朝时期人口的快速增长。玉米、甘薯和马铃薯属于美洲高产农作物,比我国传统的农作物产量高很多。它们的引种和推广,提高了粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进了清朝人口的增长。C项正确;太菜了措施不能消除社会贫富差距,排除A项;材料内容没有体现改善民族间的隔阂,排除B项;开垦大面积耕地客观上不利于促进生态环境恢复,排除D项。故选C项。

15.C

【详解】

根据所学知识可知:清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于清朝重视农业生产,大力推行垦荒政策。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。C项正确;“经济作物种植面积不断扩大”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除A项;“对黄河、淮河、大运河进行治理”不是主要原因,排除B项;“改进种植技术,改良新品种”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除D项。故选C项。

16.(1)图一:名称:曲辕犁;功能:犁地工具。图二:名称:筒车;功能:灌溉工具。

(2)共同特点:关注现实问题;大量搜集材料;创作过程艰苦。历史地位:《本草纲目》,总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地;《天工开物》,对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(3)趋势:逐渐从先进转为落后,与西方差距拉大。原因:八股取士制度的严重束缚;人才培养不能同社会生产相结合等。启示:社会要发展,必须要多学习;发展科技,不断创新。

【详解】

(1)农业的发展,离不开技术的创新。仔细观察图片并结合所学,图一是曲辕犁;曲辕犁是犁地工具;图二是筒车;筒车是灌溉工具。

(2)据材料二,《本草纲目》《天工开物》撰写过程的共同特点是:关注现实问题;大量搜集材料;创作过程艰苦;根据所学知识可知,《本草纲目》总结了我国古代药物学成就,丰富了我国医药学宝库,在世界医药史上占有重要的地;《天工开物》对我国古代的农业和手工业生产技术进行了全面的总结,记述了中国在当时世界上具有先进水平的科学技术,被誉为“中国17世纪的工艺百科全书”。

(3)据上面材料可知,明清科技的发展趋势是逐渐从先进转为落后,与西方差距拉大;结合所学知识,制约明清科技发展的原因是八股取士制度的严重束缚;人才培养不能同社会生产相结合等;本题是开放型题目,考查学生开放性思维的能力;只要符合题意,言之有理即可,如社会要发展,必须要多学习;发展科技,不断创新。

17.(1)长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开。

(2)当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料。商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达。

(3)从事工商业的人增多。手工业的发展,商品经济活跃。

【详解】

(1)根据材料一“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。”“唐朝长安平面图”结合所学可从长安城城市规划井然有序,城中有东西两市,是商业区,还有坊是居民区,商业区和居民区分开等方面分析唐朝长安城的城市规划的特点。

(2)根据材料二“元代学者所写《析津志》是历史上最早专门介绍北京史地方面的书籍,书中记载元代北京城商业繁荣的盛况”、根据材料三“《马可·波罗行记》是意大利旅行家所写”可知《析津志》《马可·波罗行记》都是当时人对北京的详细记载,在历史研究中起到的作用可从当事、当时人的文字记录是比较可靠研究资料进行回答。根据材料二“书中记载元代北京城商业繁荣的盛况……”“凡是世界各地最稀奇最具有价值的东西也都会集中在这个城里,尤其是印度的商品”结合所学可从商品经济繁荣,城市生活丰富、对外贸易发达概括元大都的情况。

(3)变化:根据材料三“今去农改业为工商者三倍于前矣。昔日无游手之人,今去农而游手趁食者又十之二、三矣。大抵以十分百姓言之,已六、七分去农矣。”可知明朝中后期松江地区的社会发生的变化从事工商业的人增多。原因:结合所学可知变化的原因是手工业的发展,商品经济活跃。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源