部编版七年级下册第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第2课从“贞观之治”到“开元盛世” 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-08 23:55:29 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

一、选择题

1.河南文物家底丰厚,古代聚落、都城遗址、帝王陵寝、古代建筑群等星罗棋布。下列三幅图片中的历史遗址共同反映了

( )

偃师二里头遗址 隋唐洛阳城遗址 郑州商城遗址

A.华夏文明尽出中原 B.封建盛世都城繁华

C.中原文化厚重深远 D.经济发展重心南移

2.她是中国历史上唯一的女皇帝。人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。她是( )

A.隋炀帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

3.我们今天肯定武则天,是因为( )

A.执政期间,社会经济持续发展 B.临朝理政,完善科举

C.重用人才,奖励生产 D.在位期间,多谋善断

4.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”下列最能体现这一思想的是

A.完善三省六部制 B.严格考察官吏政绩

C.轻徭薄赋 D.制定法律,减轻刑罚

5.唐太宗时期名相辈出,这一时期出现的“名相”有( )

A.姚崇、宋璟 B.房玄龄、杜如晦 C.姚崇、房玄龄 D.宋璟、杜如晦

6.时序性是学习历史的方法之一,历史的时序能帮助学生打开时空,发现历史的美好瞬间。与下面示意图中①相关的史实是

A.实行郡县、统一全国 B.定都成都、发展西南

C.开凿运河、创立科举 D.贞观之治、开元盛世

7.下列人物中,被唐太宗比喻为“知得失”的镜子是指

A.杜如晦 B.魏征 C.房玄龄 D.长孙无忌

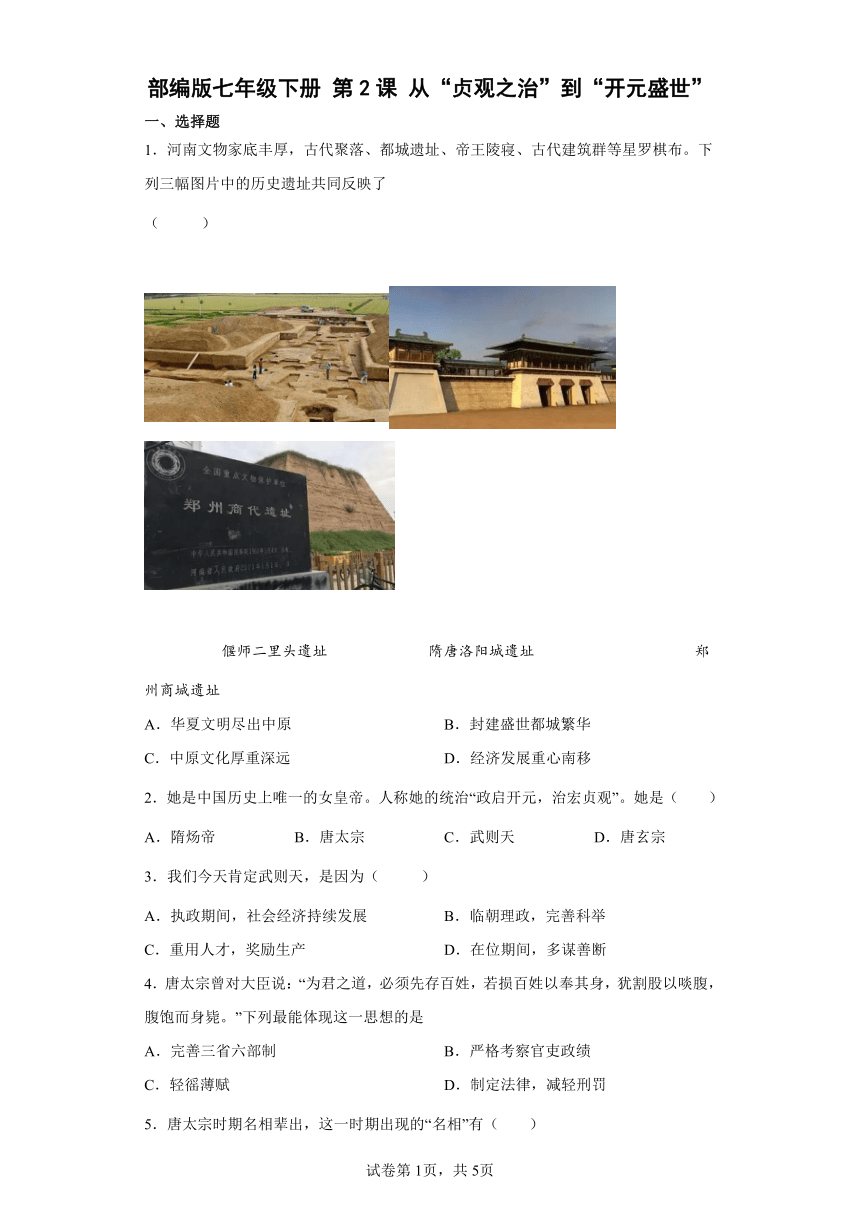

8.下图是某同学在学习唐朝历史后所做总结,依据所学知识判断,图示中①②对应的历史人物是( )

A.①唐高祖②唐玄宗 B.①唐太宗②唐玄宗 C.①唐太宗②武则天 D.①武则天②唐玄宗

9.唐初名臣裴矩在隋朝做官时,曾经阿谈逢迎,想方设法满足隋炀帝的要求。可到了唐朝,他却一反故态,敢于当面跟唐太宗争论,成了忠直敢谏的净臣。裴矩在隋唐两朝时态度的变化实际上从侧面反映出

A.裴矩老奸巨猾 B.隋炀帝骄奢淫逸 C.唐太宗虚心纳谏 D.唐朝进步于隋朝

10.下列活动没有发生在唐太宗统治时期的是( )

A.完善科举制度,增加科举考试的科目

B.开凿了贯通南北的大运河

C.减轻人民的劳负担,鼓励发展生产

D.发兵击败东、西突厥

11.贞观时期,名相辈出,其中富于谋略和普断大事的宰相分别是( )

A.房玄龄、魏征 B.房玄龄、杜如晦

C.杜如晦、魏征 D.宋璟、房玄龄

12.唐太宗从隋朝灭亡中吸取了很多教训,最主要的是

A.知人善任,虚怀纳谏 B.完善科举制度

C.兴科举,大办学校 D.为君之道,必先存百姓

二、综合题

13.唐朝政策开明,经济繁荣,文化发达,声名远播四海,是中国历史上令人振奋的一段时期。请结合所学知识完成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。

【盛世之治】

君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也。

——魏征

(1)采纳魏征建议开创“贞观之治”的皇帝是谁?上则材料反映了贞观之治哪一方面的内容?唐朝另外一位君主唐玄宗开创的盛世局面史称什么?

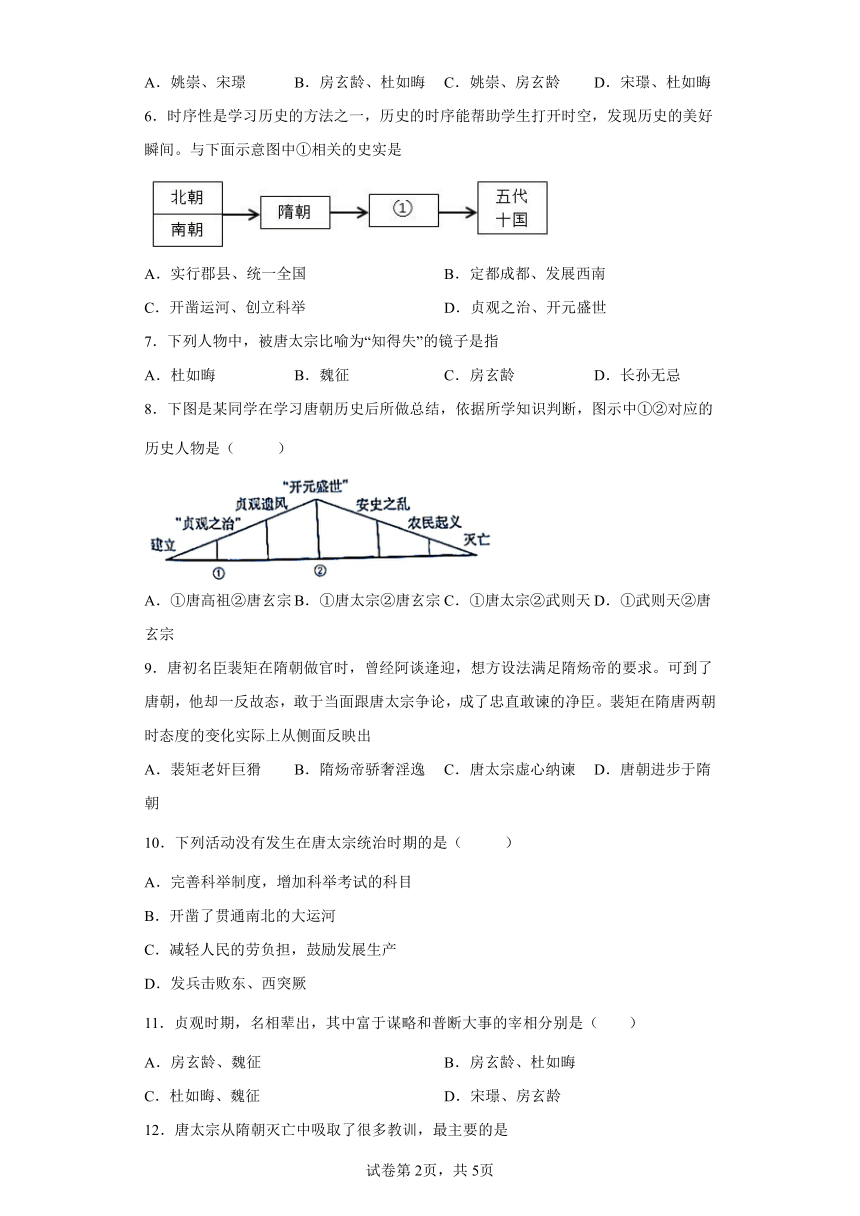

【技术创新】

(2)唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。请依据图A和图B分别写出当时便于耕作和灌溉的生产工具名称。

【制度完善】

水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——唐·周匡物《及第谣》

(3)上则材料的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?武则天对这一制度的完善作出了怎样的贡献?

【开放交流】

唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的巾外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。

——摘自《中国古代史(全一册)》

(4)根据上述材料,用简洁的语言归纳概括唐文化的特点。结合材料和所学知识,举出一个典型事例,说明盛唐时期中华文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。

14.阅读材料,完成下列要求。

【材料】为君之道,必须先存百姓。若损百姓,以奉其身,有犹割股以啖腹,饱腹而身毙。……朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,市民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?

——选自《贞观政要》

【译文】“做君主的法则,必须首先关心爱护百姓。如果通过损害百姓来奉养自身,那就好比是割大腿上的肉来填饱肚子,肚子填饱了,人也就死了。……我将舍弃奢侈,节省费用,轻徭薄赋,选用廉洁官吏,这样百姓衣食有余,就不会做偷盗之事,何必用重刑罚呢?

(1)根据材料结合所学知识,指出这个杰出的皇帝是谁。

(2)阅读上述材料,提炼一个观点,结合材料和所学知识加以论述。(要求观点正确,史论结合,条理清晰)

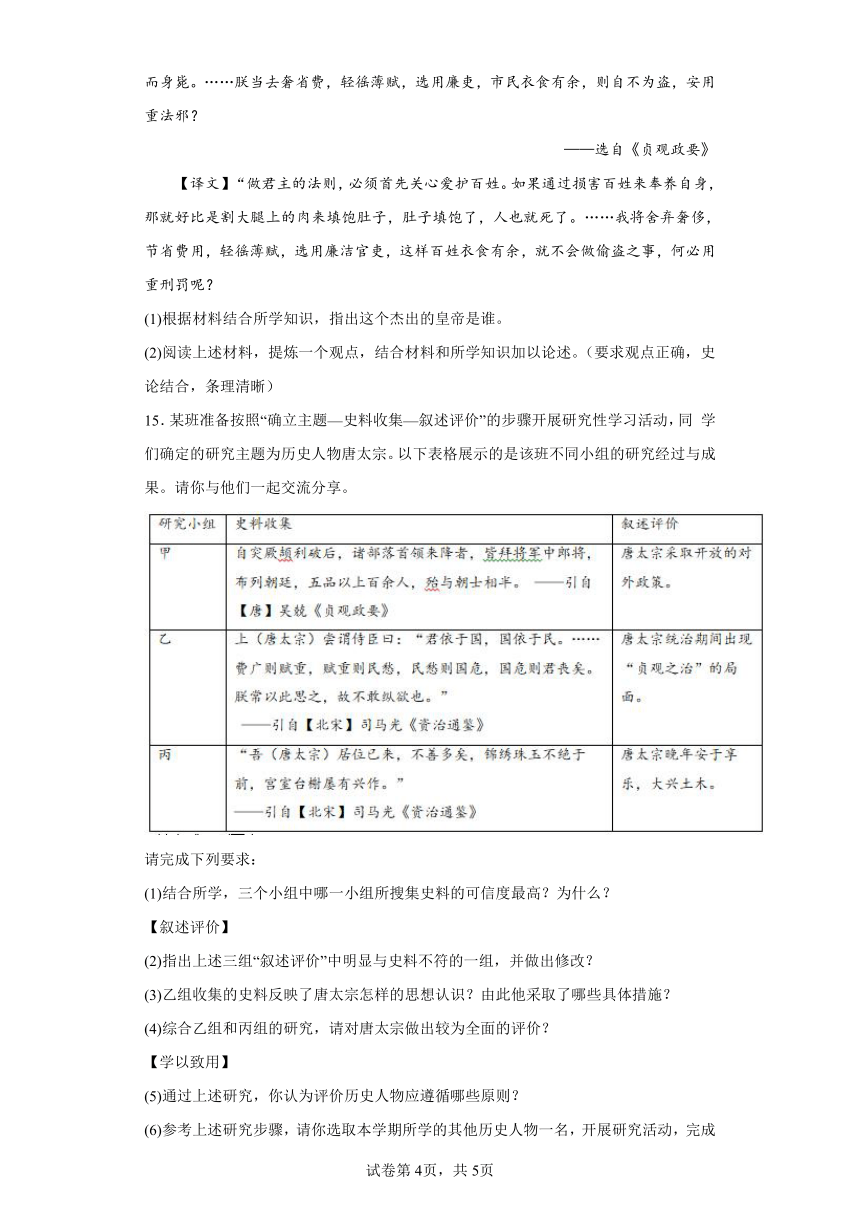

15.某班准备按照“确立主题—史料收集—叙述评价”的步骤开展研究性学习活动,同 学们确定的研究主题为历史人物唐太宗。以下表格展示的是该班不同小组的研究经过与成果。请你与他们一起交流分享。

请完成下列要求:

(1)结合所学,三个小组中哪一小组所搜集史料的可信度最高?为什么?

【叙述评价】

(2)指出上述三组“叙述评价”中明显与史料不符的一组,并做出修改?

(3)乙组收集的史料反映了唐太宗怎样的思想认识?由此他采取了哪些具体措施?

(4)综合乙组和丙组的研究,请对唐太宗做出较为全面的评价?

【学以致用】

(5)通过上述研究,你认为评价历史人物应遵循哪些原则?

(6)参考上述研究步骤,请你选取本学期所学的其他历史人物一名,开展研究活动,完成下列表格。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“偃师二里头遗址”“隋唐洛阳城遗址”“郑州商城遗址”,结合所学知识可知,“偃师二里头遗址”是夏朝时期的遗址,“隋唐洛阳城遗址”是隋唐两代的都城遗址,“郑州商城遗址”是商代早中期的都城遗址,反映了中华文化历史悠久,中原文化厚重深远。C项正确;“华夏文明尽出中原”说法过于绝对,排除A项;“偃师二里头遗址”、“郑州商城遗址”是奴隶社会时期的遗址,排除B项;经济发展重心南移始于唐朝,完成于南宋,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】

武则天当政时期,实行发展农业生产、选拔贤才的政策,使唐朝的社会经济进一步发展,国力不断增强,人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。唐太宗统治时期出现“贞观之治”,唐玄宗统治时期出现“开元盛世”。C项正确,排除BD项;A项不符合题意,排除。故选C项。

3.A

【详解】

根据所学可知,我们今天肯定武则天,是因为武则天执政期间,继续实行唐太宗任用贤才、发展生产的政策,使得唐朝社会经济继续发展,同时又为开元盛世奠定了基础,起到了承上启下的作用,被称颂为“政启开元,治宏贞观”,A项正确;“临朝理政,完善科举”、“重用人才,奖励生产”和“在位期间,多谋善断”都只是武则天政绩中的某一个方面的表现,不全面,且不是最主要的政绩,我们今天肯定武则天,主要是她顺应历史潮流,推动了当时生产力的发展,符合人民的愿望,排除B、C、D项。故选A项。

4.C

【详解】

“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”体现了唐太宗以民为本的执政思想,轻徭薄赋最能体现以民为本的思想,C项正确;完善三省六部制是对中央机构的完善,与以民为本的思想无关,排除A项;严格考察官吏政绩,与以民为本的思想无关,排除B项;减轻刑罚,一定程度上也能体现以民为本的思想,但不是最佳选项,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】

依据所学知识可知,房玄龄、杜如晦是天天在市区的著名丞相,辅佐唐太宗完成了贞观之治的盛世成就,B符合题意;姚崇是唐朝名相、著名政治家,曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相常兼兵部尚书,AC不符合题意;宋璟是唐朝名相,先后历仕武后、唐中宗、唐睿宗、唐殇帝、唐玄宗五朝,一生为振兴大唐励精图治,与姚崇同心协力,辅佐唐玄宗开创“开元盛世”,D不符合题意;故选B。

6.D

【详解】

根据图示结合所学知识可知,①反映的是唐朝,唐太宗的年号贞观,他吸取了隋亡的教训,励精图治,在位期间出现了清明的统治时期,史称“贞观之治”。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”,D项正确;秦朝时期在地方推行郡县制,排除A项;唐朝时期定都长安,排除B项;隋炀帝时期开凿运河、创立科举,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】

根据所学知识可知,唐太宗重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣,受到唐太宗的器重。后来魏征去世,唐太宗十分痛心地说:“人以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失。魏征死了,我失去了一面镜子。”因此,该人物是指魏征,B项正确;由此可知,被唐太宗比喻为“知得失”的镜子是指魏征,因此,ACD项不符合题意,排除ACD项。故选B项。

8.B

【详解】

根据所学可知,唐太宗统治时期出现贞观之治的盛世局面,唐玄宗统治时期出现开元盛世的局面,①是唐太宗,②是唐玄宗,B项正确;唐高祖建立唐朝,武则天时期出现贞观遗风,不符合题意,排除ACD项。故选B项。

9.C

【详解】

材料反映裴矩在隋朝时期阿谀奉承,到了唐朝忠直敢谏,侧面反映了唐太宗虚心纳谏,C项正确;材料没有强调裴矩老奸巨猾,排除A项;材料没有体现隋炀帝骄奢淫逸,排除B项;材料没有体现唐朝进步于隋朝,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】

由所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,B项符合题意;唐太宗统治时期,完善科举制度,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,排除A项;唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,朝廷注重减轻人民的劳负担,鼓励发展生产,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”,排除C项;贞观年间,唐太宗发兵反击,先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】

根据所学知识,唐太宗统治时期,任用富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”,B项正确;唐太宗时期 ,大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次,排除AC项;宋璟是唐玄宗时期的贤相,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】

根据所学可知,唐太宗从隋朝灭亡中吸取了很多教训,最主要的是,为君之道,必先存百姓,这样才不会导致农民起义,使政权灭亡,D项正确;材料是从政权的绝续角度说的,必须避免暴政,而不是用人、选官、教育,排除ABC三项。故选D项。

13.(1)唐太宗;善于纳谏。开元盛世。

(2)A曲辕犁,B筒车。

(3)制度:科举制创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

(4))特点:博大精深、兼收并蓄、泽被东西。例子:玄奘西行,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献;鉴真东渡,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

【详解】

(1)根据所学知识可知,唐太宗的年号是“贞观”,他在位时,出现的盛世景象史称“贞观之治”。根据下来“君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也”可知,这反映了贞观之治的善于纳谏。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全省时期,史称“开元盛世”。

(2)根据所学知识可知,图A示曲辕梨。图B示筒车。

(3)根据材料“风吹金榜落凡世,三十三人名字香”可知,这体现了唐朝的科举制度。武则天在位时,大力提倡科举。她将应举的人,集中到洛阳宫殿,亲自出题面试,不拘一格选拔人才,这就是殿试制度。

(4)根据材料“唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西”可知,唐朝文化的特点是博大精深、兼收并蓄、泽被东西。唐太宗在位时,玄奘西行到天竺,在那里,他遍访佛教名师,成为了著名的佛学大师。归国后,他的弟子根据他的口述,记录成书《大唐西域记》,这是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗在位时,鉴真东渡到日本在日本辛勤不懈的传播唐朝文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

14.(1)唐太宗。

(2)观点:治国当以民为本。

论述:隋炀帝大兴土木,穷兵黩武,使人民无法正常从事生产劳动;他生活奢腐,多次巡游江都,劳民伤财最终导致隋朝灭亡。唐太宗吸取隋亡教训,心怀百姓,轻徭薄赋,减轻人民负担,虚怀纳谏,励精图治。他统治时期政治清明,经济繁荣,文教昌盛,史称“贞观之治”。综上所述,爱护百姓有利于国家长治久安和经济发展,危害百信利益的统治导致国家衰亡,治国当以民为本。

【详解】

(1)根据“《贞观政要》”可得出是唐太宗。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛的盛世局面,被称为“贞观之治”。

(2)观点:根据“为君之道,必须先存百姓。若损百姓,以奉其身,有犹割股以啖腹,饱腹而身毙。……”可得出治国当以民为本。论述:结合隋朝灭亡的史实,经及唐朝贞观之治的表现进行概括。可得出隋炀帝大兴土木,穷兵黩武,使人民无法正常从事生产劳动;他生活奢腐,多次巡游江都,劳民伤财最终导致隋朝灭亡。唐太宗吸取隋亡教训,心怀百姓,轻徭薄赋,减轻人民负担,虚怀纳谏,励精图治。他统治时期政治清明,经济繁荣,文教昌盛,史称“贞观之治”。综上所述,爱护百姓有利于国家长治久安和经济发展,危害百信利益的统治导致国家衰亡,治国当以民为本。

15.(1)甲;史料分为第一手史料和第二手史料。第一手史料是指接近或直接在历史事件发生当时所产生的。可以作为直接研究历史问题的史料。第二手史料是指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释.甲出自唐朝的《贞观政要》,可以作为研究唐太宗的相关史实的第一手史料。乙和丙出自北宋时期,都是属于第二手史料。

(2)丙;把“唐太宗晚年安于享乐,大兴土木”改为“唐太宗善于反省自己的过失”

(3)以民为本;轻徭薄赋,重视农业生产

(4)唐太宗统治期间有功有过,功劳是开创了“贞观之治”的局面,不足之处是唐太宗时期人们的徭役仍然很重等。

(5) 要运用辩证的观点,进行一分为二的客观评价等

(6)人物:唐玄宗;主要事迹:唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,采取了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍等。评价:唐玄宗统治期间出现“开元盛世”的局面。

【详解】

(1)据所学知识可知,史料分为第一手史料和第二手史料。第一手史料是指接近或直接在历史事件发生当时所产生的。可以作为直接研究历史问题的史料。第二手史料是指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释.甲出自唐朝的《贞观政要》,可以作为研究唐太宗的相关史实的第一手史料。乙和丙出自北宋时期,都是属于第二手史料。所以甲小组所搜集史料可信度最高。

(2)“吾居位以来……不绝于前,宫室台榭屡有兴作,行游四方供顿劳烦。”反映的是唐太宗对自我问题的剖析,实质上反映出唐太宗善于反省自己的过失。唐太宗勤于政事,在他统治期间出现贞观之治,“唐太宗晚年安于享乐”表述与史料不符。

(3)根据“君依于国,国依于民”反映了唐太宗以民为本的思想,采取的措施有轻徭薄赋,重视农业生产等。

(4)根据乙“出现‘贞观之治’的局面”结合所学知识可知,唐太宗对唐朝的发展作出了重大的贡献,唐太宗吸取隋亡的教训,任用贤良,虚怀纳谏,推行三省六部制,发展科举制,轻徭薄赋,采取加强中央集权和发展社会生产的政治经济措施,推动了历史的发展,开创了政治清明,经济发展,国力强盛的“贞观之治”局面。根据“宫室台榭屡有兴作”可知,唐太宗时期人们的徭役仍然很重,说明唐太宗在统治期间存在过错。说明唐太宗有功有过。

(5)根据所学知识可知,评价历史人物应遵循要运用辩证的观点,进行一分为二的客观评价等原则。

(6)开放题,任选一位本学期所学的历史人物,阐述其主要事迹并进行评价即可,如选唐玄宗,主要事迹:唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,采取了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍等。评价:唐玄宗统治期间出现“开元盛世”的局面。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.河南文物家底丰厚,古代聚落、都城遗址、帝王陵寝、古代建筑群等星罗棋布。下列三幅图片中的历史遗址共同反映了

( )

偃师二里头遗址 隋唐洛阳城遗址 郑州商城遗址

A.华夏文明尽出中原 B.封建盛世都城繁华

C.中原文化厚重深远 D.经济发展重心南移

2.她是中国历史上唯一的女皇帝。人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。她是( )

A.隋炀帝 B.唐太宗 C.武则天 D.唐玄宗

3.我们今天肯定武则天,是因为( )

A.执政期间,社会经济持续发展 B.临朝理政,完善科举

C.重用人才,奖励生产 D.在位期间,多谋善断

4.唐太宗曾对大臣说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”下列最能体现这一思想的是

A.完善三省六部制 B.严格考察官吏政绩

C.轻徭薄赋 D.制定法律,减轻刑罚

5.唐太宗时期名相辈出,这一时期出现的“名相”有( )

A.姚崇、宋璟 B.房玄龄、杜如晦 C.姚崇、房玄龄 D.宋璟、杜如晦

6.时序性是学习历史的方法之一,历史的时序能帮助学生打开时空,发现历史的美好瞬间。与下面示意图中①相关的史实是

A.实行郡县、统一全国 B.定都成都、发展西南

C.开凿运河、创立科举 D.贞观之治、开元盛世

7.下列人物中,被唐太宗比喻为“知得失”的镜子是指

A.杜如晦 B.魏征 C.房玄龄 D.长孙无忌

8.下图是某同学在学习唐朝历史后所做总结,依据所学知识判断,图示中①②对应的历史人物是( )

A.①唐高祖②唐玄宗 B.①唐太宗②唐玄宗 C.①唐太宗②武则天 D.①武则天②唐玄宗

9.唐初名臣裴矩在隋朝做官时,曾经阿谈逢迎,想方设法满足隋炀帝的要求。可到了唐朝,他却一反故态,敢于当面跟唐太宗争论,成了忠直敢谏的净臣。裴矩在隋唐两朝时态度的变化实际上从侧面反映出

A.裴矩老奸巨猾 B.隋炀帝骄奢淫逸 C.唐太宗虚心纳谏 D.唐朝进步于隋朝

10.下列活动没有发生在唐太宗统治时期的是( )

A.完善科举制度,增加科举考试的科目

B.开凿了贯通南北的大运河

C.减轻人民的劳负担,鼓励发展生产

D.发兵击败东、西突厥

11.贞观时期,名相辈出,其中富于谋略和普断大事的宰相分别是( )

A.房玄龄、魏征 B.房玄龄、杜如晦

C.杜如晦、魏征 D.宋璟、房玄龄

12.唐太宗从隋朝灭亡中吸取了很多教训,最主要的是

A.知人善任,虚怀纳谏 B.完善科举制度

C.兴科举,大办学校 D.为君之道,必先存百姓

二、综合题

13.唐朝政策开明,经济繁荣,文化发达,声名远播四海,是中国历史上令人振奋的一段时期。请结合所学知识完成下列有关唐朝历史主题的探究并回答相关问题。

【盛世之治】

君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也。

——魏征

(1)采纳魏征建议开创“贞观之治”的皇帝是谁?上则材料反映了贞观之治哪一方面的内容?唐朝另外一位君主唐玄宗开创的盛世局面史称什么?

【技术创新】

(2)唐朝经济繁荣,农业生产工具有很大改进。请依据图A和图B分别写出当时便于耕作和灌溉的生产工具名称。

【制度完善】

水国寒消春日长,燕莺催促花枝忙。风吹金榜落凡世,三十三人名字香。

——唐·周匡物《及第谣》

(3)上则材料的唐诗体现了我国古代史上哪种选官制度?武则天对这一制度的完善作出了怎样的贡献?

【开放交流】

唐朝先进的经济、文化具有巨大的吸引力,使得当时的巾外交流出现了盛况空前的局面。唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西,中国同亚非欧频繁往来,吸收外来文化的优秀成分,域外民族的生活方式、风俗习惯、音乐舞蹈相继传入中原地区,并日益流行,出现了“胡风盛行”的景象。

——摘自《中国古代史(全一册)》

(4)根据上述材料,用简洁的语言归纳概括唐文化的特点。结合材料和所学知识,举出一个典型事例,说明盛唐时期中华文明因交流而互鉴,因互鉴而发展。

14.阅读材料,完成下列要求。

【材料】为君之道,必须先存百姓。若损百姓,以奉其身,有犹割股以啖腹,饱腹而身毙。……朕当去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,市民衣食有余,则自不为盗,安用重法邪?

——选自《贞观政要》

【译文】“做君主的法则,必须首先关心爱护百姓。如果通过损害百姓来奉养自身,那就好比是割大腿上的肉来填饱肚子,肚子填饱了,人也就死了。……我将舍弃奢侈,节省费用,轻徭薄赋,选用廉洁官吏,这样百姓衣食有余,就不会做偷盗之事,何必用重刑罚呢?

(1)根据材料结合所学知识,指出这个杰出的皇帝是谁。

(2)阅读上述材料,提炼一个观点,结合材料和所学知识加以论述。(要求观点正确,史论结合,条理清晰)

15.某班准备按照“确立主题—史料收集—叙述评价”的步骤开展研究性学习活动,同 学们确定的研究主题为历史人物唐太宗。以下表格展示的是该班不同小组的研究经过与成果。请你与他们一起交流分享。

请完成下列要求:

(1)结合所学,三个小组中哪一小组所搜集史料的可信度最高?为什么?

【叙述评价】

(2)指出上述三组“叙述评价”中明显与史料不符的一组,并做出修改?

(3)乙组收集的史料反映了唐太宗怎样的思想认识?由此他采取了哪些具体措施?

(4)综合乙组和丙组的研究,请对唐太宗做出较为全面的评价?

【学以致用】

(5)通过上述研究,你认为评价历史人物应遵循哪些原则?

(6)参考上述研究步骤,请你选取本学期所学的其他历史人物一名,开展研究活动,完成下列表格。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“偃师二里头遗址”“隋唐洛阳城遗址”“郑州商城遗址”,结合所学知识可知,“偃师二里头遗址”是夏朝时期的遗址,“隋唐洛阳城遗址”是隋唐两代的都城遗址,“郑州商城遗址”是商代早中期的都城遗址,反映了中华文化历史悠久,中原文化厚重深远。C项正确;“华夏文明尽出中原”说法过于绝对,排除A项;“偃师二里头遗址”、“郑州商城遗址”是奴隶社会时期的遗址,排除B项;经济发展重心南移始于唐朝,完成于南宋,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】

武则天当政时期,实行发展农业生产、选拔贤才的政策,使唐朝的社会经济进一步发展,国力不断增强,人称她的统治“政启开元,治宏贞观”。唐太宗统治时期出现“贞观之治”,唐玄宗统治时期出现“开元盛世”。C项正确,排除BD项;A项不符合题意,排除。故选C项。

3.A

【详解】

根据所学可知,我们今天肯定武则天,是因为武则天执政期间,继续实行唐太宗任用贤才、发展生产的政策,使得唐朝社会经济继续发展,同时又为开元盛世奠定了基础,起到了承上启下的作用,被称颂为“政启开元,治宏贞观”,A项正确;“临朝理政,完善科举”、“重用人才,奖励生产”和“在位期间,多谋善断”都只是武则天政绩中的某一个方面的表现,不全面,且不是最主要的政绩,我们今天肯定武则天,主要是她顺应历史潮流,推动了当时生产力的发展,符合人民的愿望,排除B、C、D项。故选A项。

4.C

【详解】

“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”体现了唐太宗以民为本的执政思想,轻徭薄赋最能体现以民为本的思想,C项正确;完善三省六部制是对中央机构的完善,与以民为本的思想无关,排除A项;严格考察官吏政绩,与以民为本的思想无关,排除B项;减轻刑罚,一定程度上也能体现以民为本的思想,但不是最佳选项,排除D项。故选C项。

5.B

【详解】

依据所学知识可知,房玄龄、杜如晦是天天在市区的著名丞相,辅佐唐太宗完成了贞观之治的盛世成就,B符合题意;姚崇是唐朝名相、著名政治家,曾任武后、睿宗、玄宗三朝宰相常兼兵部尚书,AC不符合题意;宋璟是唐朝名相,先后历仕武后、唐中宗、唐睿宗、唐殇帝、唐玄宗五朝,一生为振兴大唐励精图治,与姚崇同心协力,辅佐唐玄宗开创“开元盛世”,D不符合题意;故选B。

6.D

【详解】

根据图示结合所学知识可知,①反映的是唐朝,唐太宗的年号贞观,他吸取了隋亡的教训,励精图治,在位期间出现了清明的统治时期,史称“贞观之治”。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全盛时期,历史上称为“开元盛世”,D项正确;秦朝时期在地方推行郡县制,排除A项;唐朝时期定都长安,排除B项;隋炀帝时期开凿运河、创立科举,排除C项。故选D项。

7.B

【详解】

根据所学知识可知,唐太宗重用敢于直言的魏征,魏征前后向他进谏二百多次,是最著名的谏臣,受到唐太宗的器重。后来魏征去世,唐太宗十分痛心地说:“人以铜为镜,可以正衣冠;以人为镜,可以明得失。魏征死了,我失去了一面镜子。”因此,该人物是指魏征,B项正确;由此可知,被唐太宗比喻为“知得失”的镜子是指魏征,因此,ACD项不符合题意,排除ACD项。故选B项。

8.B

【详解】

根据所学可知,唐太宗统治时期出现贞观之治的盛世局面,唐玄宗统治时期出现开元盛世的局面,①是唐太宗,②是唐玄宗,B项正确;唐高祖建立唐朝,武则天时期出现贞观遗风,不符合题意,排除ACD项。故选B项。

9.C

【详解】

材料反映裴矩在隋朝时期阿谀奉承,到了唐朝忠直敢谏,侧面反映了唐太宗虚心纳谏,C项正确;材料没有强调裴矩老奸巨猾,排除A项;材料没有体现隋炀帝骄奢淫逸,排除B项;材料没有体现唐朝进步于隋朝,排除D项。故选C项。

10.B

【详解】

由所学知识可知,为了加强南北交通,巩固隋王朝对全国的统治,隋炀帝征发几百万人,从605年起,陆续开凿了一条贯通南北的大运河,加强了南北地区政治、经济和文化交流,B项符合题意;唐太宗统治时期,完善科举制度,增加科举考试科目,鼓励士人报考,进士科逐渐成为最重要的科目,排除A项;唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,朝廷注重减轻人民的劳负担,鼓励发展生产,国力增强,文教昌盛,历史上称之为“贞观之治”,排除C项;贞观年间,唐太宗发兵反击,先后击败东、西突厥,加强了对西域的统治,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】

根据所学知识,唐太宗统治时期,任用富于谋略的房玄龄和善断大事的杜如晦做宰相,人称“房谋杜断”,B项正确;唐太宗时期 ,大臣魏征敢于直言,前后进谏200多次,排除AC项;宋璟是唐玄宗时期的贤相,排除D项。故选B项。

12.D

【详解】

根据所学可知,唐太宗从隋朝灭亡中吸取了很多教训,最主要的是,为君之道,必先存百姓,这样才不会导致农民起义,使政权灭亡,D项正确;材料是从政权的绝续角度说的,必须避免暴政,而不是用人、选官、教育,排除ABC三项。故选D项。

13.(1)唐太宗;善于纳谏。开元盛世。

(2)A曲辕犁,B筒车。

(3)制度:科举制创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才。

(4))特点:博大精深、兼收并蓄、泽被东西。例子:玄奘西行,根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,是研究中外交流史的珍贵文献;鉴真东渡,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

【详解】

(1)根据所学知识可知,唐太宗的年号是“贞观”,他在位时,出现的盛世景象史称“贞观之治”。根据下来“君之所以明者,兼听也,其所以暗者,偏信也”可知,这反映了贞观之治的善于纳谏。唐玄宗统治前期,政治清明,经济空前繁荣,仓库充实,人口明显增加,唐朝进入全省时期,史称“开元盛世”。

(2)根据所学知识可知,图A示曲辕梨。图B示筒车。

(3)根据材料“风吹金榜落凡世,三十三人名字香”可知,这体现了唐朝的科举制度。武则天在位时,大力提倡科举。她将应举的人,集中到洛阳宫殿,亲自出题面试,不拘一格选拔人才,这就是殿试制度。

(4)根据材料“唐文化可谓博大精深、兼收并蓄、泽被东西”可知,唐朝文化的特点是博大精深、兼收并蓄、泽被东西。唐太宗在位时,玄奘西行到天竺,在那里,他遍访佛教名师,成为了著名的佛学大师。归国后,他的弟子根据他的口述,记录成书《大唐西域记》,这是研究中外交流史的珍贵文献。唐玄宗在位时,鉴真东渡到日本在日本辛勤不懈的传播唐朝文化,为中日文化交流作出了卓越的贡献。

14.(1)唐太宗。

(2)观点:治国当以民为本。

论述:隋炀帝大兴土木,穷兵黩武,使人民无法正常从事生产劳动;他生活奢腐,多次巡游江都,劳民伤财最终导致隋朝灭亡。唐太宗吸取隋亡教训,心怀百姓,轻徭薄赋,减轻人民负担,虚怀纳谏,励精图治。他统治时期政治清明,经济繁荣,文教昌盛,史称“贞观之治”。综上所述,爱护百姓有利于国家长治久安和经济发展,危害百信利益的统治导致国家衰亡,治国当以民为本。

【详解】

(1)根据“《贞观政要》”可得出是唐太宗。唐太宗统治期间,政治比较清明,经济得到进一步发展,国力增强,文教昌盛的盛世局面,被称为“贞观之治”。

(2)观点:根据“为君之道,必须先存百姓。若损百姓,以奉其身,有犹割股以啖腹,饱腹而身毙。……”可得出治国当以民为本。论述:结合隋朝灭亡的史实,经及唐朝贞观之治的表现进行概括。可得出隋炀帝大兴土木,穷兵黩武,使人民无法正常从事生产劳动;他生活奢腐,多次巡游江都,劳民伤财最终导致隋朝灭亡。唐太宗吸取隋亡教训,心怀百姓,轻徭薄赋,减轻人民负担,虚怀纳谏,励精图治。他统治时期政治清明,经济繁荣,文教昌盛,史称“贞观之治”。综上所述,爱护百姓有利于国家长治久安和经济发展,危害百信利益的统治导致国家衰亡,治国当以民为本。

15.(1)甲;史料分为第一手史料和第二手史料。第一手史料是指接近或直接在历史事件发生当时所产生的。可以作为直接研究历史问题的史料。第二手史料是指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释.甲出自唐朝的《贞观政要》,可以作为研究唐太宗的相关史实的第一手史料。乙和丙出自北宋时期,都是属于第二手史料。

(2)丙;把“唐太宗晚年安于享乐,大兴土木”改为“唐太宗善于反省自己的过失”

(3)以民为本;轻徭薄赋,重视农业生产

(4)唐太宗统治期间有功有过,功劳是开创了“贞观之治”的局面,不足之处是唐太宗时期人们的徭役仍然很重等。

(5) 要运用辩证的观点,进行一分为二的客观评价等

(6)人物:唐玄宗;主要事迹:唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,采取了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍等。评价:唐玄宗统治期间出现“开元盛世”的局面。

【详解】

(1)据所学知识可知,史料分为第一手史料和第二手史料。第一手史料是指接近或直接在历史事件发生当时所产生的。可以作为直接研究历史问题的史料。第二手史料是指经过后人运用第一手史料所作的研究及诠释.甲出自唐朝的《贞观政要》,可以作为研究唐太宗的相关史实的第一手史料。乙和丙出自北宋时期,都是属于第二手史料。所以甲小组所搜集史料可信度最高。

(2)“吾居位以来……不绝于前,宫室台榭屡有兴作,行游四方供顿劳烦。”反映的是唐太宗对自我问题的剖析,实质上反映出唐太宗善于反省自己的过失。唐太宗勤于政事,在他统治期间出现贞观之治,“唐太宗晚年安于享乐”表述与史料不符。

(3)根据“君依于国,国依于民”反映了唐太宗以民为本的思想,采取的措施有轻徭薄赋,重视农业生产等。

(4)根据乙“出现‘贞观之治’的局面”结合所学知识可知,唐太宗对唐朝的发展作出了重大的贡献,唐太宗吸取隋亡的教训,任用贤良,虚怀纳谏,推行三省六部制,发展科举制,轻徭薄赋,采取加强中央集权和发展社会生产的政治经济措施,推动了历史的发展,开创了政治清明,经济发展,国力强盛的“贞观之治”局面。根据“宫室台榭屡有兴作”可知,唐太宗时期人们的徭役仍然很重,说明唐太宗在统治期间存在过错。说明唐太宗有功有过。

(5)根据所学知识可知,评价历史人物应遵循要运用辩证的观点,进行一分为二的客观评价等原则。

(6)开放题,任选一位本学期所学的历史人物,阐述其主要事迹并进行评价即可,如选唐玄宗,主要事迹:唐玄宗即位以后,稳定政局,励精图治,重用贤能,在贤相姚崇和宋璟的辅佐下,采取了一系列改革:整顿吏治,裁减冗员;发展经济,改革税制;注重文教,编修经籍等。评价:唐玄宗统治期间出现“开元盛世”的局面。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源