部编版七年级上册第7课战国时期的社会变化同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第7课战国时期的社会变化同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 66.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-09 20:53:38 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第7课 战国时期的社会变化

一、选择题

1.这一时期上演了魏齐角逐、齐秦对峙、合纵连横,桂陵之战、马陵之战、长平之战。这一时期是( )

A.商汤灭夏 B.战国争雄 C.楚汉之争 D.七国之乱

2.战国时期,各诸侯国纷纷变法。其变法的直接目的是( )

A.增强周王室实力 B.实现富国强兵

C.缓和社会矛盾 D.促进生产力发展

3.《商君书 画策》记载:“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。”这一现象的出现主要是因为秦国( )

A.国力尚弱,粮草不足 B.重农抑商,奖励耕织

C.奖励军功,激发斗志 D.严明法度,禁止私斗

4.“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”,下列战役中最能佐证此诗句的是( )

A.涿鹿之战 B.长平之战 C.巨鹿之战 D.淝水之战

5.秦孝公即位后,痛感“诸侯卑秦,丑莫大焉”,决心任用商鞅进行变法。材料解读了商鞅变法的

A.内容 B.背景 C.过程 D.影响

6.《史记·商君列传》记载:“商鞅相秦十年,宗室贵戚多怨。”这主要是因为商鞅变法( )

A.允许土地自由买卖 B.严明法度 C.奖励军功 D.鼓励耕织

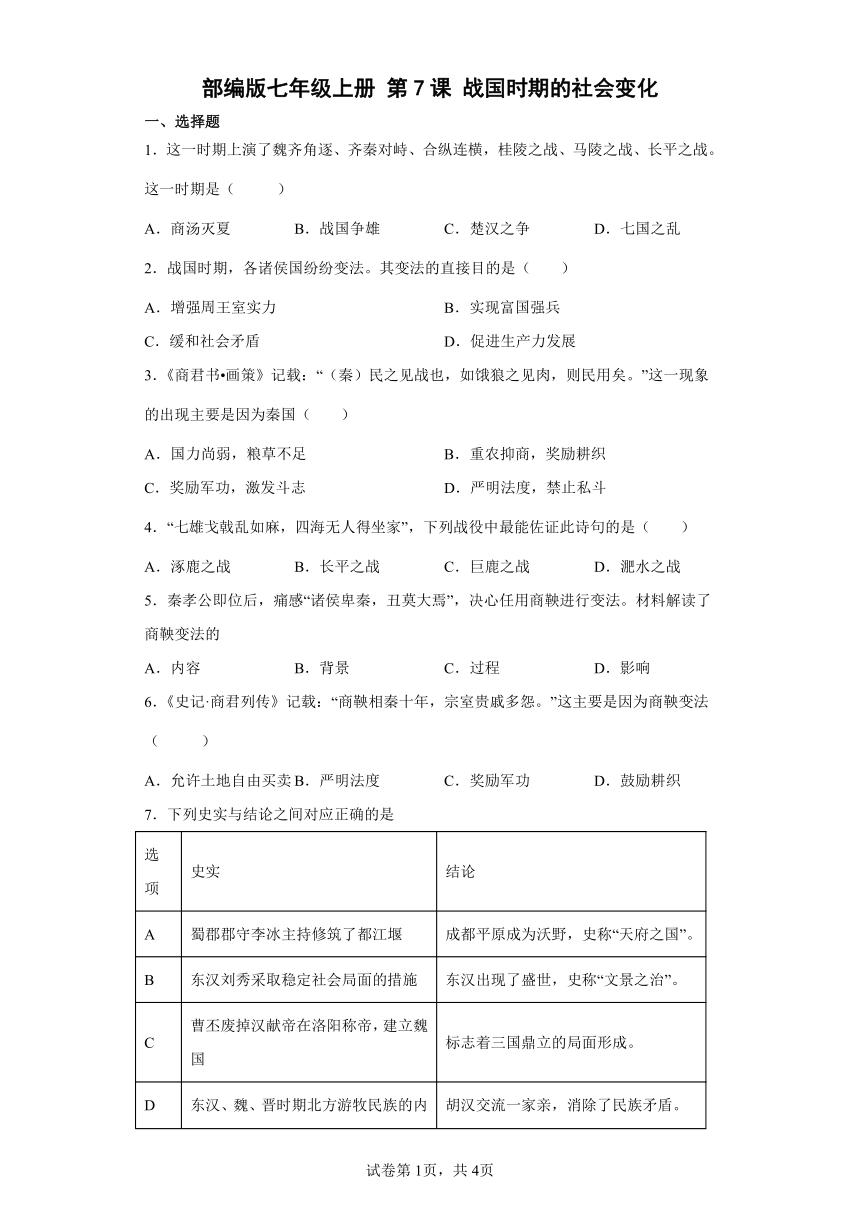

7.下列史实与结论之间对应正确的是

选项 史实 结论

A 蜀郡郡守李冰主持修筑了都江堰 成都平原成为沃野,史称“天府之国”。

B 东汉刘秀采取稳定社会局面的措施 东汉出现了盛世,史称“文景之治”。

C 曹丕废掉汉献帝在洛阳称帝,建立魏国 标志着三国鼎立的局面形成。

D 东汉、魏、晋时期北方游牧民族的内迁 胡汉交流一家亲,消除了民族矛盾。

A.A B.B C.C D.D

8.“商鞅推行的一系列改革措施,使秦国的国力大大增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。”这则材料可以用来( )

A.阐述商鞅变法的过程 B.解释商鞅变法发生的原因

C.说明商鞅变法的性质 D.论证商鞅变法的积极影响

9.周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了。由此现象我们可以推断( )

A.周王朝民族融合不断加强 B.战国时期统一趋势渐现

C.先秦列国纷争局面结束 D.必将由一国统一天下

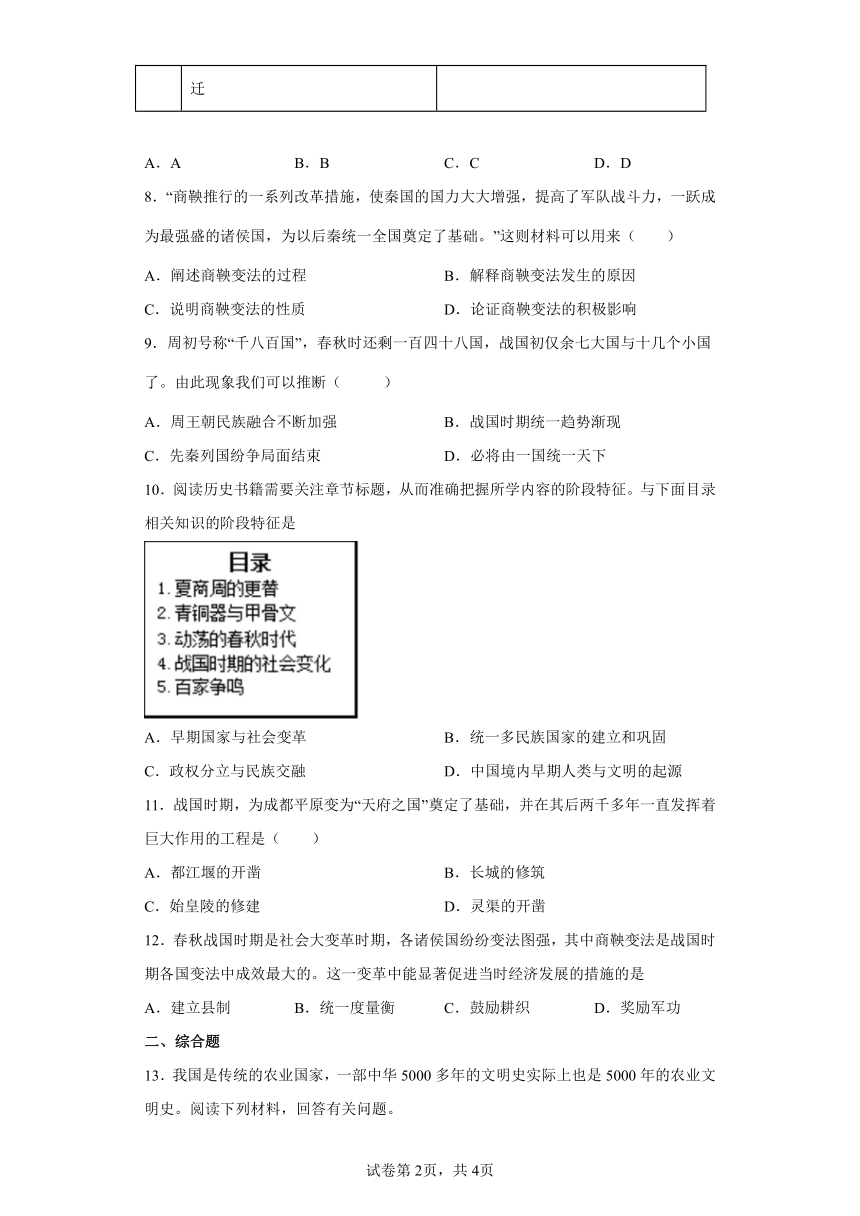

10.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而准确把握所学内容的阶段特征。与下面目录相关知识的阶段特征是

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.中国境内早期人类与文明的起源

11.战国时期,为成都平原变为“天府之国”奠定了基础,并在其后两千多年一直发挥着巨大作用的工程是( )

A.都江堰的开凿 B.长城的修筑

C.始皇陵的修建 D.灵渠的开凿

12.春秋战国时期是社会大变革时期,各诸侯国纷纷变法图强,其中商鞅变法是战国时期各国变法中成效最大的。这一变革中能显著促进当时经济发展的措施的是

A.建立县制 B.统一度量衡 C.鼓励耕织 D.奖励军功

二、综合题

13.我国是传统的农业国家,一部中华5000多年的文明史实际上也是5000年的农业文明史。阅读下列材料,回答有关问题。

【政策引领】

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书食货志》

(1)材料一反映的是商鞅变法的哪一内容?这一变法措施产生了什么影响?

材料二 汉初几任皇帝最为重视的就是国之命脉农业的发展。汉文帝曾说:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”

(2)材料二反映的是汉初皇帝采取的怎样的政策?材料的统治者重视农业发展的措施对汉初经济社会产生了什么作用?

【兴修水利】

材料三 古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料四 B和儿子一起,带领人民化害为利,在岷江流域修建了大型的水利工程,使成都平原成为“天府之国”。

(3)材料三合材料四中的两位水利专家A和B.分别指的是谁?材料四中的大型水利工程指的是什么?

(4)据材料这两位水利专家能够治水成功的原因有哪些?

14.阅读材料并结合所学知识回答问题。

材料“孝公用……之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐业,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”

--《谏逐客书》(李斯)

(1)材料所反映的历史事件是什么?发生在哪一历史时期?

(2)结合所学知识,写出材料反映的历史事件在经济、军事方面的措施各一项。

(3)结合所学知识,材料推行的一系列改革措施起到了什么历史作用?(答出一点即可)该事件对你有何启示?

15.下列是我国古代改革相关内容,请结合所学知识回答问题。

材料一 (齐国)积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界。通过改革,齐国富国强兵。

材料二 法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。

请回答:

(1)材料一是谁主持的改革?这场改革成就了谁的霸业?

(2)材料二所述改革发生在什么时期哪一国?法令内容中最能触动大贵族利益的一项是什么?对后世地方行政管理影响深远的一项内容是什么?

(3)综合上述材料及问题,谈谈你对改革的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

战国时期各国都有统一中国的雄心,彼此之间的战争更频繁,规模更大,并且都具有兼并的特点,著名的战役有桂陵之战、马陵之战和长平之战,故这一时期是战国争雄,B项正确;商汤灭夏建立商朝,排除A项;楚汉之争发生在秦朝灭亡后,排除C项;七国之乱发生在西汉时期,排除D项。故选B项。

【点睛】

2.B

【详解】

结合所学可知,战国时期的变法,直接的目的就是富国强兵的变法运动,实际上是一场封建化的运动。各国都在不同程度上打击了奴隶主贵族,废除了奴隶制的政治经济制度,巩固发展了封建制的政治经制度。处在地主阶级下的农民,人身束缚相对减轻,促进了生产力的解放和劳动人民的积极性,所以在各国变法后,社会经济和文化日益繁荣,在中国历史.上出现了一个蓬勃发展的新局面。故B正确;增强周王室实力,与史实不符,故A错误;缓和社会矛盾,与史实不符,故C错误;促进生产力发展,属于变法的客观作用,而非直接目的,故D错误;故选B。

3.C

【详解】

根据题干信息“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣”,可知秦国士兵作战英勇,军队战斗力增强,结合所学知识可知,商鞅变法规定奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。通过这项措施,宗室中无军功者不受爵,平民有军功也可受爵。因此,刺激秦国士兵作战英勇,使秦国出现了“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。”的现象,C项正确;国力尚弱,粮草不足;重农抑商,奖励耕织;严明法度,禁止私斗;这些在题干内容中无法体现,排除ABD项。故选C项。

4.B

【详解】

根据“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”可知,大意是七国相争,兵荒马乱,四海之内,没有人可以安稳。结合所学知识可知,战国时期,七国都拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。中国历史上的一些著名战役,如桂陵之战、马陵之战、长平之战等都发生在这一时期,B项正确;涿鹿之战发生在传说时代,巨鹿之战发生在秦末,淝水之战发生在魏晋南北朝时期,均与题干“七雄(战国)”不符,排除ACD项。故选B项。

5.B

【详解】

根据题干可知,题干描述了秦国国君秦孝公因为“诸侯卑秦,丑莫大焉”而决定变法,说明题干描述的是变法的背景,B项正确;题干没有提及商鞅变法的内容、过程和影响,排除ACD项。故选B项。

6.C

【详解】

“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”的意思是商鞅辅佐秦孝公的十年间,旧贵族都怨恨商鞅,这主要是因为商鞅变法奖励军功,规定按军功授爵赐田,没有立军功的贵族的子弟,就没有爵位,打击了旧贵族的利益。C项正确;允许土地自由买卖不是旧贵族都怨恨商鞅的原因,排除A项;严明法度不是旧贵族都怨恨商鞅的原因,排除B项;鼓励耕织调动了农民的生产积极性,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】

根据所学可知,都江堰是李冰在成都附近的岷江上修建的一座综合性水利工程,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面作用,使成都平原成为沃野,史称“天府之国”,A项正确;东汉刘秀即光武帝,他统治后期出现的局面称为“光武中兴”,文景之治出现在西汉汉文帝和汉景帝时期,排除B项;曹魏政权是三国时期建立第一个政权,标志着三国鼎立的局面形成的229年孙权称帝建立的吴国,排除C项;根据所学可知,北方游牧民族的内迁促进了民族交融,但并没有消除民族矛盾,如西晋采取的民族压迫政策,导致了西晋被少数民族所灭,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】

经过商鞅变法,秦国经济发展起来,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。题干“商鞅推行的一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础’结合所学知识可知,这段材料可以用来论证商鞅变法的影响,故D项正确;材料没有涉及商鞅变法的过程、原因和性质,排除ABC。故选D项。

【点睛】

9.B

【详解】

根据材料“周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了”,结合所学知识可知,春秋到战国时期,各国间开展兼并战争,诸侯国家越来越少,统一趋势渐现,B项正确;材料中说明的是兼并战争促使国家的减少,不是民族融合的加强,排除A项;先秦列国纷争局面结束是秦朝的建立,排除C项;材料主旨并不是说明战国的局面必将由一国统一天下,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】

依据所学知识可知,夏商周时期是我国早期的国家的建立时期,春秋战国时期是我国的社会变革时期,由此可知,题干图片描述的是早期国家与社会变革,A项符合题意;明清时期是我国统一多民族国家的巩固和社会危机出现的时期,B项不符合题意;秦汉是我国统一多民族国家的建立与发展时期,三国时期和魏晋时期是政权分立与民族交融时期,C项不符合题意;原始社会时期是中国境内早期人类与文明的起源,D项不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生正确分析题干图片的内容,需要学生具备总结图片的内容的能力,能够概括出大致内容,夏商周时期和春秋战国时期属于我国早期国家与社会变革的时期。

11.A

【详解】

根据题干材料,结合所学知识可知,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程。它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。两千多年来,都江堰一直造福于人民。A项正确;修筑长城属于军事方面,排除B项;始皇陵的修建妨碍了农业生产,排除C项;开凿灵渠是为了征服岭南,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】

根据所学,商鞅变法中鼓励耕织的做法,调动了农民生产的积极性,促进了农民生产的发展,C项正确;A项主要是政治方面的,排除;统一度量衡与能显著促进经济发展不符,排除B;奖励军功属于军事方面,排除D。

13.(1)废除井田制(或承认土地私有);促进了秦国农业发展,增强了国力。

(2)休养生息政策;使汉初经济逐渐得以恢复和发展,社会经济稳定下来。

(3)A.大禹;B.李冰;都江堰。

(4)①依靠群众(或人民、劳动人民);②采用堵和疏导相结合的方法;③都具有不畏困难,坚持不懈,大公无私等精神等

【详解】

(1)根据材料一“坏井田,开阡陌”可归纳出废除井田制(或承认土地私有),结合所学知识可知,这一变法措施促进了秦国农业发展,增强了国力。

(2)根据材料二“农,天下之大本也,民所恃以生也。”结合所学知识可知,汉初统治者重视农业发展的措施对汉初经济社会产生的作用是使汉初经济逐渐得以恢复和发展,社会经济稳定下来。

(3)根据所学知识,材料中“疏导”“三过家门而不入”等关键词可知,A即指大禹。大禹吸取父亲治水失败的教训,采用疏导为主、堵塞为辅的方法来治理水患;根据材料二中“和儿子一起”“岷江流域”“成都平原”等关键词及所学知识可知,B即指李冰。李冰父子主持修建都江堰,有效地解决了成都平原的水患问题,使其成为“天府之国”。

(4)结合所学知识可知,大禹和李冰两位水利专家能够治水成功的原因有①依靠群众(或人民、劳动人民);②采用堵和疏导相结合的方法;③都具有不畏困难,坚持不懈,大公无私等精神等。

14.(1)商鞅变法;战国。

(2)经济上废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;军事上奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(3)经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。启示:要取信于民(立木为信);改革是推动社会进步和发展的重要动力。要勇于变革,与时俱进;改革不是一帆风顺的,必然会遭受巨大的阻力。它需要改革者不但要有有勇气和魄力,还要有为改革而献身的精神。改革必须符合实际情况和历史发展的规律;成功的改革会促进社会进步和生产力的提高。

(1)

根据材料“孝公用……之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐业,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”结合所学可知秦孝公任用商鞅变法,从而使秦国富强。商鞅变法发生在战国时期。

(2)

根据所学可知商鞅变法内容政治、经济、军事等方面,可从经济上废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;军事上奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地等进行回答。

(3)

作用:根据所学可从经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础来回答其历史作用。启示:本问是开放性题目,言之有理即可。可从改革是推动社会进步和发展的重要动力、要勇于变革,与时俱进等方面进行回答获得的启示。

15.(1)管仲;齐桓公。

(2)战国时期;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权;建立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)改革不是一帆风顺的,要坚持不懈;改革要顺应时代的潮流等。

(1)

根据材料一“齐国”“尊王攘夷”“通过改革,齐国富国强兵”等信息,结合所学可知,材料反映的是齐国管仲改革;这场改革成就了齐桓公的霸业。

(2)

根据材料二“国家承认土地私有,允许自由买卖”“根据军功大小授予爵位和田宅”“建立县制”等信息,结合所学知识可知,材料反映的是战国时期的商鞅变法;结合所学知识可知,商鞅变法中“根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权”的措施,最为触动大贵族利益;“建立县制,由国君直接派官吏治理”的措施对后世地方行政管理影响深远。

(3)

根据材料涉及的管仲改革、商鞅变法等史实,结合所学知识,从改革不是一帆风顺的,要坚持不懈;改革要顺应时代的潮流等角度进行回答。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.这一时期上演了魏齐角逐、齐秦对峙、合纵连横,桂陵之战、马陵之战、长平之战。这一时期是( )

A.商汤灭夏 B.战国争雄 C.楚汉之争 D.七国之乱

2.战国时期,各诸侯国纷纷变法。其变法的直接目的是( )

A.增强周王室实力 B.实现富国强兵

C.缓和社会矛盾 D.促进生产力发展

3.《商君书 画策》记载:“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。”这一现象的出现主要是因为秦国( )

A.国力尚弱,粮草不足 B.重农抑商,奖励耕织

C.奖励军功,激发斗志 D.严明法度,禁止私斗

4.“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”,下列战役中最能佐证此诗句的是( )

A.涿鹿之战 B.长平之战 C.巨鹿之战 D.淝水之战

5.秦孝公即位后,痛感“诸侯卑秦,丑莫大焉”,决心任用商鞅进行变法。材料解读了商鞅变法的

A.内容 B.背景 C.过程 D.影响

6.《史记·商君列传》记载:“商鞅相秦十年,宗室贵戚多怨。”这主要是因为商鞅变法( )

A.允许土地自由买卖 B.严明法度 C.奖励军功 D.鼓励耕织

7.下列史实与结论之间对应正确的是

选项 史实 结论

A 蜀郡郡守李冰主持修筑了都江堰 成都平原成为沃野,史称“天府之国”。

B 东汉刘秀采取稳定社会局面的措施 东汉出现了盛世,史称“文景之治”。

C 曹丕废掉汉献帝在洛阳称帝,建立魏国 标志着三国鼎立的局面形成。

D 东汉、魏、晋时期北方游牧民族的内迁 胡汉交流一家亲,消除了民族矛盾。

A.A B.B C.C D.D

8.“商鞅推行的一系列改革措施,使秦国的国力大大增强,提高了军队战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦统一全国奠定了基础。”这则材料可以用来( )

A.阐述商鞅变法的过程 B.解释商鞅变法发生的原因

C.说明商鞅变法的性质 D.论证商鞅变法的积极影响

9.周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了。由此现象我们可以推断( )

A.周王朝民族融合不断加强 B.战国时期统一趋势渐现

C.先秦列国纷争局面结束 D.必将由一国统一天下

10.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而准确把握所学内容的阶段特征。与下面目录相关知识的阶段特征是

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.中国境内早期人类与文明的起源

11.战国时期,为成都平原变为“天府之国”奠定了基础,并在其后两千多年一直发挥着巨大作用的工程是( )

A.都江堰的开凿 B.长城的修筑

C.始皇陵的修建 D.灵渠的开凿

12.春秋战国时期是社会大变革时期,各诸侯国纷纷变法图强,其中商鞅变法是战国时期各国变法中成效最大的。这一变革中能显著促进当时经济发展的措施的是

A.建立县制 B.统一度量衡 C.鼓励耕织 D.奖励军功

二、综合题

13.我国是传统的农业国家,一部中华5000多年的文明史实际上也是5000年的农业文明史。阅读下列材料,回答有关问题。

【政策引领】

材料一 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。

——《汉书食货志》

(1)材料一反映的是商鞅变法的哪一内容?这一变法措施产生了什么影响?

材料二 汉初几任皇帝最为重视的就是国之命脉农业的发展。汉文帝曾说:“农,天下之大本也,民所恃以生也。”

(2)材料二反映的是汉初皇帝采取的怎样的政策?材料的统治者重视农业发展的措施对汉初经济社会产生了什么作用?

【兴修水利】

材料三 古时候洪水泛滥成灾,百姓过着悲惨的生活,A带领人们用疏导的办法治理洪水,他治水13年,三过家门而不入,终于制服了洪水,让老百姓过上了安定的日子。

材料四 B和儿子一起,带领人民化害为利,在岷江流域修建了大型的水利工程,使成都平原成为“天府之国”。

(3)材料三合材料四中的两位水利专家A和B.分别指的是谁?材料四中的大型水利工程指的是什么?

(4)据材料这两位水利专家能够治水成功的原因有哪些?

14.阅读材料并结合所学知识回答问题。

材料“孝公用……之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐业,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”

--《谏逐客书》(李斯)

(1)材料所反映的历史事件是什么?发生在哪一历史时期?

(2)结合所学知识,写出材料反映的历史事件在经济、军事方面的措施各一项。

(3)结合所学知识,材料推行的一系列改革措施起到了什么历史作用?(答出一点即可)该事件对你有何启示?

15.下列是我国古代改革相关内容,请结合所学知识回答问题。

材料一 (齐国)积极改革内政,发展生产;同时改革军制,组建强大的军队,以“尊王攘夷”为号召,扩充疆界。通过改革,齐国富国强兵。

材料二 法令规定:国家承认土地私有,允许自由买卖。奖励耕战,生产粮食布帛多的人,可免除徭役;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权。建立县制,由国君直接派官吏治理。

请回答:

(1)材料一是谁主持的改革?这场改革成就了谁的霸业?

(2)材料二所述改革发生在什么时期哪一国?法令内容中最能触动大贵族利益的一项是什么?对后世地方行政管理影响深远的一项内容是什么?

(3)综合上述材料及问题,谈谈你对改革的认识。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

战国时期各国都有统一中国的雄心,彼此之间的战争更频繁,规模更大,并且都具有兼并的特点,著名的战役有桂陵之战、马陵之战和长平之战,故这一时期是战国争雄,B项正确;商汤灭夏建立商朝,排除A项;楚汉之争发生在秦朝灭亡后,排除C项;七国之乱发生在西汉时期,排除D项。故选B项。

【点睛】

2.B

【详解】

结合所学可知,战国时期的变法,直接的目的就是富国强兵的变法运动,实际上是一场封建化的运动。各国都在不同程度上打击了奴隶主贵族,废除了奴隶制的政治经济制度,巩固发展了封建制的政治经制度。处在地主阶级下的农民,人身束缚相对减轻,促进了生产力的解放和劳动人民的积极性,所以在各国变法后,社会经济和文化日益繁荣,在中国历史.上出现了一个蓬勃发展的新局面。故B正确;增强周王室实力,与史实不符,故A错误;缓和社会矛盾,与史实不符,故C错误;促进生产力发展,属于变法的客观作用,而非直接目的,故D错误;故选B。

3.C

【详解】

根据题干信息“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣”,可知秦国士兵作战英勇,军队战斗力增强,结合所学知识可知,商鞅变法规定奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。通过这项措施,宗室中无军功者不受爵,平民有军功也可受爵。因此,刺激秦国士兵作战英勇,使秦国出现了“(秦)民之见战也,如饿狼之见肉,则民用矣。”的现象,C项正确;国力尚弱,粮草不足;重农抑商,奖励耕织;严明法度,禁止私斗;这些在题干内容中无法体现,排除ABD项。故选C项。

4.B

【详解】

根据“七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家”可知,大意是七国相争,兵荒马乱,四海之内,没有人可以安稳。结合所学知识可知,战国时期,七国都拥有强大的军队,相互之间展开战争。当时的战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。中国历史上的一些著名战役,如桂陵之战、马陵之战、长平之战等都发生在这一时期,B项正确;涿鹿之战发生在传说时代,巨鹿之战发生在秦末,淝水之战发生在魏晋南北朝时期,均与题干“七雄(战国)”不符,排除ACD项。故选B项。

5.B

【详解】

根据题干可知,题干描述了秦国国君秦孝公因为“诸侯卑秦,丑莫大焉”而决定变法,说明题干描述的是变法的背景,B项正确;题干没有提及商鞅变法的内容、过程和影响,排除ACD项。故选B项。

6.C

【详解】

“商君相秦十年,宗室贵戚多怨望。”的意思是商鞅辅佐秦孝公的十年间,旧贵族都怨恨商鞅,这主要是因为商鞅变法奖励军功,规定按军功授爵赐田,没有立军功的贵族的子弟,就没有爵位,打击了旧贵族的利益。C项正确;允许土地自由买卖不是旧贵族都怨恨商鞅的原因,排除A项;严明法度不是旧贵族都怨恨商鞅的原因,排除B项;鼓励耕织调动了农民的生产积极性,排除D项。故选C项。

7.A

【详解】

根据所学可知,都江堰是李冰在成都附近的岷江上修建的一座综合性水利工程,发挥了防洪、灌溉和水运等多方面作用,使成都平原成为沃野,史称“天府之国”,A项正确;东汉刘秀即光武帝,他统治后期出现的局面称为“光武中兴”,文景之治出现在西汉汉文帝和汉景帝时期,排除B项;曹魏政权是三国时期建立第一个政权,标志着三国鼎立的局面形成的229年孙权称帝建立的吴国,排除C项;根据所学可知,北方游牧民族的内迁促进了民族交融,但并没有消除民族矛盾,如西晋采取的民族压迫政策,导致了西晋被少数民族所灭,排除D项。故选A项。

8.D

【详解】

经过商鞅变法,秦国经济发展起来,军队的战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的国家,为秦统一六国奠定了基础。题干“商鞅推行的一系列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础’结合所学知识可知,这段材料可以用来论证商鞅变法的影响,故D项正确;材料没有涉及商鞅变法的过程、原因和性质,排除ABC。故选D项。

【点睛】

9.B

【详解】

根据材料“周初号称“千八百国”,春秋时还剩一百四十八国,战国初仅余七大国与十几个小国了”,结合所学知识可知,春秋到战国时期,各国间开展兼并战争,诸侯国家越来越少,统一趋势渐现,B项正确;材料中说明的是兼并战争促使国家的减少,不是民族融合的加强,排除A项;先秦列国纷争局面结束是秦朝的建立,排除C项;材料主旨并不是说明战国的局面必将由一国统一天下,排除D项。故选B项。

10.A

【详解】

依据所学知识可知,夏商周时期是我国早期的国家的建立时期,春秋战国时期是我国的社会变革时期,由此可知,题干图片描述的是早期国家与社会变革,A项符合题意;明清时期是我国统一多民族国家的巩固和社会危机出现的时期,B项不符合题意;秦汉是我国统一多民族国家的建立与发展时期,三国时期和魏晋时期是政权分立与民族交融时期,C项不符合题意;原始社会时期是中国境内早期人类与文明的起源,D项不符合题意;故选A。

【点睛】

解题的关键是学生正确分析题干图片的内容,需要学生具备总结图片的内容的能力,能够概括出大致内容,夏商周时期和春秋战国时期属于我国早期国家与社会变革的时期。

11.A

【详解】

根据题干材料,结合所学知识可知,战国时期,秦国蜀郡太守李冰在岷江中游修筑的都江堰,是闻名世界的防洪灌溉工程。它使成都平原变得“水旱从人,不知饥馑”,因而获得了“天府之国”的美称。两千多年来,都江堰一直造福于人民。A项正确;修筑长城属于军事方面,排除B项;始皇陵的修建妨碍了农业生产,排除C项;开凿灵渠是为了征服岭南,排除D项。故选A项。

12.C

【详解】

根据所学,商鞅变法中鼓励耕织的做法,调动了农民生产的积极性,促进了农民生产的发展,C项正确;A项主要是政治方面的,排除;统一度量衡与能显著促进经济发展不符,排除B;奖励军功属于军事方面,排除D。

13.(1)废除井田制(或承认土地私有);促进了秦国农业发展,增强了国力。

(2)休养生息政策;使汉初经济逐渐得以恢复和发展,社会经济稳定下来。

(3)A.大禹;B.李冰;都江堰。

(4)①依靠群众(或人民、劳动人民);②采用堵和疏导相结合的方法;③都具有不畏困难,坚持不懈,大公无私等精神等

【详解】

(1)根据材料一“坏井田,开阡陌”可归纳出废除井田制(或承认土地私有),结合所学知识可知,这一变法措施促进了秦国农业发展,增强了国力。

(2)根据材料二“农,天下之大本也,民所恃以生也。”结合所学知识可知,汉初统治者重视农业发展的措施对汉初经济社会产生的作用是使汉初经济逐渐得以恢复和发展,社会经济稳定下来。

(3)根据所学知识,材料中“疏导”“三过家门而不入”等关键词可知,A即指大禹。大禹吸取父亲治水失败的教训,采用疏导为主、堵塞为辅的方法来治理水患;根据材料二中“和儿子一起”“岷江流域”“成都平原”等关键词及所学知识可知,B即指李冰。李冰父子主持修建都江堰,有效地解决了成都平原的水患问题,使其成为“天府之国”。

(4)结合所学知识可知,大禹和李冰两位水利专家能够治水成功的原因有①依靠群众(或人民、劳动人民);②采用堵和疏导相结合的方法;③都具有不畏困难,坚持不懈,大公无私等精神等。

14.(1)商鞅变法;战国。

(2)经济上废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;军事上奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(3)经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。启示:要取信于民(立木为信);改革是推动社会进步和发展的重要动力。要勇于变革,与时俱进;改革不是一帆风顺的,必然会遭受巨大的阻力。它需要改革者不但要有有勇气和魄力,还要有为改革而献身的精神。改革必须符合实际情况和历史发展的规律;成功的改革会促进社会进步和生产力的提高。

(1)

根据材料“孝公用……之法,移风易俗,民以殷盛,国以富强,百姓乐业,诸侯亲服,获楚、魏之师,举地千里,至今治强。”结合所学可知秦孝公任用商鞅变法,从而使秦国富强。商鞅变法发生在战国时期。

(2)

根据所学可知商鞅变法内容政治、经济、军事等方面,可从经济上废除井田制,允许土地自由买卖;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;统一度量衡;军事上奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地等进行回答。

(3)

作用:根据所学可从经过商鞅变法,秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础来回答其历史作用。启示:本问是开放性题目,言之有理即可。可从改革是推动社会进步和发展的重要动力、要勇于变革,与时俱进等方面进行回答获得的启示。

15.(1)管仲;齐桓公。

(2)战国时期;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权;建立县制,由国君直接派官吏治理。

(3)改革不是一帆风顺的,要坚持不懈;改革要顺应时代的潮流等。

(1)

根据材料一“齐国”“尊王攘夷”“通过改革,齐国富国强兵”等信息,结合所学可知,材料反映的是齐国管仲改革;这场改革成就了齐桓公的霸业。

(2)

根据材料二“国家承认土地私有,允许自由买卖”“根据军功大小授予爵位和田宅”“建立县制”等信息,结合所学知识可知,材料反映的是战国时期的商鞅变法;结合所学知识可知,商鞅变法中“根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权”的措施,最为触动大贵族利益;“建立县制,由国君直接派官吏治理”的措施对后世地方行政管理影响深远。

(3)

根据材料涉及的管仲改革、商鞅变法等史实,结合所学知识,从改革不是一帆风顺的,要坚持不懈;改革要顺应时代的潮流等角度进行回答。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史