14 山水画的意境 第一课时 课件

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

李可染

部编版九年级语文下册

山水画的意境

1.熟读课文,整体把握文章的内容,理清文章的思路,了解作

者的观点。 (重点)

2.明确什么是意境和获得意境的方法,提升鉴赏能力。(难点)

3.品味山水画的意境,认识“意境”的本质,培养传统审美情

趣。 (素养)

学习目标

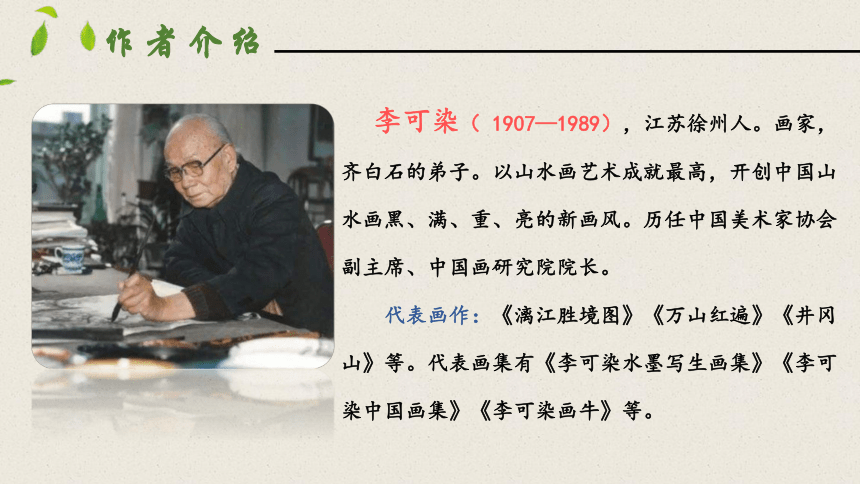

李可染( 1907—1989),江苏徐州人。画家,齐白石的弟子。以山水画艺术成就最高,开创中国山水画黑、满、重、亮的新画风。历任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。

代表画作:《漓江胜境图》《万山红遍》《井冈山》等。代表画集有《李可染水墨写生画集》《李可染中国画集》《李可染画牛》等。

作者介绍

1954年,已成为美院教授的李可染,为求创新,镌“可贵者胆”“所要者魂”两方印章。长途写生,历时三月余。1956年,他再次长途写生,历时八个月,行程数万里,作画近二百幅,探索以西方的观察方法,运用中国传统工具创作山水画。历尽艰辛,终有所成,本文就是他对自己的探索之路所做的总结。

背景资料

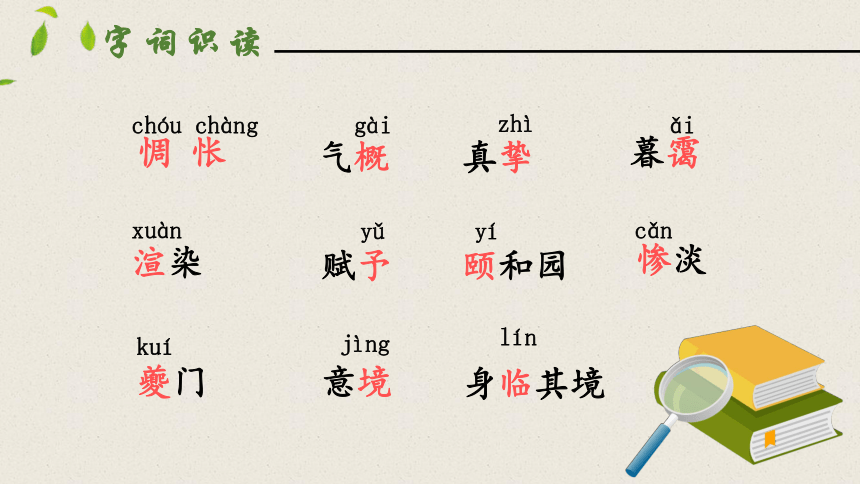

字词识读

chóu chàng

gài

zhì

ǎi

xuàn

yǔ

cǎn

yí

kuí

惆 怅

气概

真挚

暮霭

渲染

赋予

颐和园

惨淡

夔门

意境

身临其境

lín

jìng

字词识读

胸有成竹

朝朝暮暮

浮光掠影

xiōng

mù

lüè

多音字

柏

bǎi

bó

柏树

柏林

横

héng

hèng

横幅

横行

词语解释

惆怅

真挚

身临其境

富丽堂皇

金碧辉煌

形容建筑物或陈设等富丽堂皇,光彩夺目。

亲身到了那个境地。

形容场面、建筑或陈设等宏伟华丽、气势盛大。

真诚恳切。

伤感,失意。

整体感知

对比两幅图片,说说有什么不同。

整体感知

1.通过对比图片,并结合课文内容,说说什么是“意境”。

意境就是景与情的结合;写景就是写情。

整体感知

2.要怎样才能获得意境 作者在文中提出了哪些观点?

①要仔细观察对象,深刻认识对象,从而产生强烈、真挚的思想感情。

②将这种思想感情与画作结合在一起,将对象的精神实质表现出来,从而形成意境。

再读课文,说说作者是怎样证明前面提出的观点的,运用了哪些手法,结合具体内容进行分析。

精读细研

精读细研

在我们的古诗里,往往有很好的意境。虽然关于“人”一句也不写,但是,通过写景,却充分表现了人的思想感情,如李太白《送孟浩然之广陵》的诗句:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

毛主席的诗句,意境是很深的。如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是写山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。

举例论证

精读细研

说一说:作者要说的是山水画的意境,为什么要大篇幅地分析诗歌的意境?这样写有什么好处?

按照作者的观点:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”两句,完全描写自然界的景色,然而就在这两句里,使人深深地体会到诗人深厚的友情。描写自然的景色与绘出的景色无异,且作者提到“意境就是景与情的结合”。

可见诗歌中的意境与山水画的意境是相通的,并无二致。因此,作者在这里以已经学过的诗歌为例,也就能更好地诠释山水画的意境,增强了文章的说服力。

举例论证,作者列举齐白石画虾的例子,说明意境的产生有赖于思想感情,而思想感情则有赖于长期的观察,证明只有身临其境,长期观察,才会对事物有深刻的认识。

精读细研

例如,齐白石画虾,就是在长期观察中,在不断表现的过程中,对虾的认识才逐渐深入了,也只有当对事物的认识全面了,做到“全马在胸”“胸有成竹”“白纸对青天”“造化在手”的程度,才能把握对象的精神实质,赋予对象以生命。

举例论证,列举中国画家观察松树没有特定的时间的事例,论证了“中国画不强调‘光’,而是注重表现事物的精神品质”这一观点,从而使论证更具体、更有说服力。

精读细研

中国画不强调“光”,这并非不科学,而是注重表现长期观察的结果。拿画松树来说,以中国画家看来,如没有特殊的时间要求(如朝霞暮霭等),早晨8点钟或中午12点,都不是重要的。重要的是表现松树的精神实质。

列举荆浩的事例,并引用他的话,论证了中国画更注重表现客观对象的精神实质,而这需要长期的观察;从而使论证更具体、更有说服力。

精读细研

像五代画家荆浩在太行山上描写松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。

举例论证

引用论证

像五代画家荆浩在太行山上描写松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。

一位作者出外写生,两个礼拜就画了一百多张,这当然只能浮光掠影,不可能深刻认识对象,更不可能创造意境。

举例论证、对比论证。正面列举荆浩的事例和反面列举一位作者的事例,通过对比,论证了只有长期观察,把握事物的精神实质,才能创造意境的观点。从而使论证更具体、更有说服力。

精读细研

第5段运用设问的修辞手法,引起读者的思考,点明意境的获得所需的条件,引出下文“怎样才能获得意境”,结构上起承上启下的过渡作用。

精读细研

说一说:第5段运用了什么修辞手法?结构上有什么作用?

怎样才能获得意境呢?我以为要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。

是否只要把握了“意境”便能创作出好的山水画作品?文中是怎么说的?找出相关语句,大声朗读。

精读细研

精读细研

肯定的说,画画要有意境,否则力量无处使,但是有了意境不够,还要有意匠;为了传达思想感情,要千方百计想办法。

意境和意匠是山水画的两个关键,有了意境,没有意匠,意境也就落了空。

精读细研

说一说:意境与意匠是什么关系?

意境和意匠是山水画创作的两个关键问题。“意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。为了传达思想感情,要千方百计想办法”,就需要有意匠。“有了意境,没有意匠,意境也就落了空”。

精读细研

齐声朗读最后一段,谈谈本段引用杜甫的名言有什么作用。

引用杜甫的两句话,充当道理论据,论述了意匠在诗歌、绘画中的重要作用,使文章更具说服力。

下 课

李可染

部编版九年级语文下册

李可染

部编版九年级语文下册

山水画的意境

1.熟读课文,整体把握文章的内容,理清文章的思路,了解作

者的观点。 (重点)

2.明确什么是意境和获得意境的方法,提升鉴赏能力。(难点)

3.品味山水画的意境,认识“意境”的本质,培养传统审美情

趣。 (素养)

学习目标

李可染( 1907—1989),江苏徐州人。画家,齐白石的弟子。以山水画艺术成就最高,开创中国山水画黑、满、重、亮的新画风。历任中国美术家协会副主席、中国画研究院院长。

代表画作:《漓江胜境图》《万山红遍》《井冈山》等。代表画集有《李可染水墨写生画集》《李可染中国画集》《李可染画牛》等。

作者介绍

1954年,已成为美院教授的李可染,为求创新,镌“可贵者胆”“所要者魂”两方印章。长途写生,历时三月余。1956年,他再次长途写生,历时八个月,行程数万里,作画近二百幅,探索以西方的观察方法,运用中国传统工具创作山水画。历尽艰辛,终有所成,本文就是他对自己的探索之路所做的总结。

背景资料

字词识读

chóu chàng

gài

zhì

ǎi

xuàn

yǔ

cǎn

yí

kuí

惆 怅

气概

真挚

暮霭

渲染

赋予

颐和园

惨淡

夔门

意境

身临其境

lín

jìng

字词识读

胸有成竹

朝朝暮暮

浮光掠影

xiōng

mù

lüè

多音字

柏

bǎi

bó

柏树

柏林

横

héng

hèng

横幅

横行

词语解释

惆怅

真挚

身临其境

富丽堂皇

金碧辉煌

形容建筑物或陈设等富丽堂皇,光彩夺目。

亲身到了那个境地。

形容场面、建筑或陈设等宏伟华丽、气势盛大。

真诚恳切。

伤感,失意。

整体感知

对比两幅图片,说说有什么不同。

整体感知

1.通过对比图片,并结合课文内容,说说什么是“意境”。

意境就是景与情的结合;写景就是写情。

整体感知

2.要怎样才能获得意境 作者在文中提出了哪些观点?

①要仔细观察对象,深刻认识对象,从而产生强烈、真挚的思想感情。

②将这种思想感情与画作结合在一起,将对象的精神实质表现出来,从而形成意境。

再读课文,说说作者是怎样证明前面提出的观点的,运用了哪些手法,结合具体内容进行分析。

精读细研

精读细研

在我们的古诗里,往往有很好的意境。虽然关于“人”一句也不写,但是,通过写景,却充分表现了人的思想感情,如李太白《送孟浩然之广陵》的诗句:故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

毛主席的诗句,意境是很深的。如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是写山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。

举例论证

精读细研

说一说:作者要说的是山水画的意境,为什么要大篇幅地分析诗歌的意境?这样写有什么好处?

按照作者的观点:“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”两句,完全描写自然界的景色,然而就在这两句里,使人深深地体会到诗人深厚的友情。描写自然的景色与绘出的景色无异,且作者提到“意境就是景与情的结合”。

可见诗歌中的意境与山水画的意境是相通的,并无二致。因此,作者在这里以已经学过的诗歌为例,也就能更好地诠释山水画的意境,增强了文章的说服力。

举例论证,作者列举齐白石画虾的例子,说明意境的产生有赖于思想感情,而思想感情则有赖于长期的观察,证明只有身临其境,长期观察,才会对事物有深刻的认识。

精读细研

例如,齐白石画虾,就是在长期观察中,在不断表现的过程中,对虾的认识才逐渐深入了,也只有当对事物的认识全面了,做到“全马在胸”“胸有成竹”“白纸对青天”“造化在手”的程度,才能把握对象的精神实质,赋予对象以生命。

举例论证,列举中国画家观察松树没有特定的时间的事例,论证了“中国画不强调‘光’,而是注重表现事物的精神品质”这一观点,从而使论证更具体、更有说服力。

精读细研

中国画不强调“光”,这并非不科学,而是注重表现长期观察的结果。拿画松树来说,以中国画家看来,如没有特殊的时间要求(如朝霞暮霭等),早晨8点钟或中午12点,都不是重要的。重要的是表现松树的精神实质。

列举荆浩的事例,并引用他的话,论证了中国画更注重表现客观对象的精神实质,而这需要长期的观察;从而使论证更具体、更有说服力。

精读细研

像五代画家荆浩在太行山上描写松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。

举例论证

引用论证

像五代画家荆浩在太行山上描写松树,朝朝暮暮长期观察,画松“凡数万本,始得其真”。

一位作者出外写生,两个礼拜就画了一百多张,这当然只能浮光掠影,不可能深刻认识对象,更不可能创造意境。

举例论证、对比论证。正面列举荆浩的事例和反面列举一位作者的事例,通过对比,论证了只有长期观察,把握事物的精神实质,才能创造意境的观点。从而使论证更具体、更有说服力。

精读细研

第5段运用设问的修辞手法,引起读者的思考,点明意境的获得所需的条件,引出下文“怎样才能获得意境”,结构上起承上启下的过渡作用。

精读细研

说一说:第5段运用了什么修辞手法?结构上有什么作用?

怎样才能获得意境呢?我以为要深刻认识对象,要有强烈、真挚的思想感情。

是否只要把握了“意境”便能创作出好的山水画作品?文中是怎么说的?找出相关语句,大声朗读。

精读细研

精读细研

肯定的说,画画要有意境,否则力量无处使,但是有了意境不够,还要有意匠;为了传达思想感情,要千方百计想办法。

意境和意匠是山水画的两个关键,有了意境,没有意匠,意境也就落了空。

精读细研

说一说:意境与意匠是什么关系?

意境和意匠是山水画创作的两个关键问题。“意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。为了传达思想感情,要千方百计想办法”,就需要有意匠。“有了意境,没有意匠,意境也就落了空”。

精读细研

齐声朗读最后一段,谈谈本段引用杜甫的名言有什么作用。

引用杜甫的两句话,充当道理论据,论述了意匠在诗歌、绘画中的重要作用,使文章更具说服力。

下 课

李可染

部编版九年级语文下册

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读