2021-2022学年高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册14.1《故都的秋》课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 463.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-09 17:38:56 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

感 秋

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇

柳永《雨霖林》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

杜甫《登高》

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家 。

古道西风瘦马—— 马致远《天净沙·秋思》

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。 毛泽东《沁园春长沙》

解题:“故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢

北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,“故都”二字突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。“故都”又有怀念、眷恋之意。从“秋”字可以看出,文章描写的内容是秋景。因此从标题看,这是一篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。

作者简介:

郁达夫(1896-1945):原名郁文,

字达夫。一九一三年留学日本,

一九二一年,与郭沫若、成仿吾、

张资平等人发起了创造社。七 月,

发 表第一部小说集《沉沦》,一

九二三年七月,发表小说《春风沉

醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。抗战爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,后在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。主要散文集:《达夫散文集》、《达夫游记》

写作背景:

1933年到1937年,日本帝国主义侵占东北,虎视中原,国民党对外投降,对内镇压。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫过着颠沛流离的生活:从1933年4月由上海迁居杭州,1936年离杭州赴福州,在杭州居住了近三年。在这段时间里他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和寂寞。 1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。

听录音朗读课文,分析文本

思考题:

1.有人写秋声,有人写秋形,有人写秋色,郁达夫笔下故都的秋有什么特点呢?

2.作者描写了哪些随处可见的平常事物来品味故都的秋的呢?

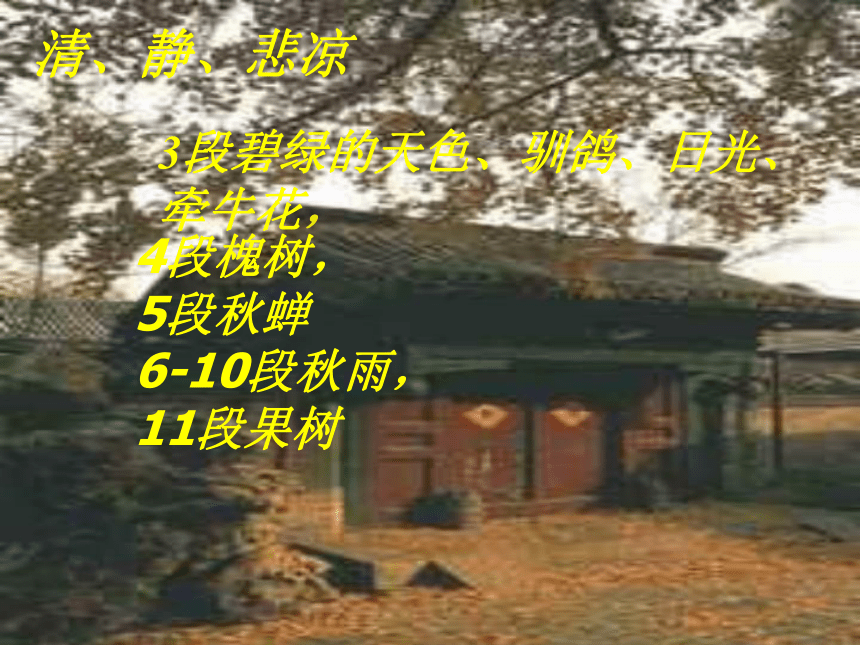

3段碧绿的天色、驯鸽、日光、牵牛花,

清、静、悲凉

4段槐树,

5段秋蝉

6-10段秋雨,

11段果树

朗读3—11段,解决两个问题

1.圈出表现秋天色彩的词语

2.标出传递声响的物名

请大家随着朗读声一同去神游故都,观秋色,听秋声

观:(秋色 )

青天(蓝绿)蓝朵(蓝色)秋草(黄色)落蕊(灰白)树影(暗灰)灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

面对这么多的冷色,如果你是一个孤独的旅行者,目之所见都是这样的色彩与景物,你心里会产生什么样的感受?

(明确:冷清。即课文中所概括的“清”的特点。)

北国的槐树

碧绿的天色

一丝一丝的日光

青天下的驯鸽

静对着喇叭似的牵牛花

槐树落蕊而知秋:

“细腻”

“清闲”

“落寞”

“ 落蕊”

秋蝉蝉鸣而报秋:

“衰弱”

“残声”

“啼唱”

秋雨淋人人知秋:

灰沉沉的天底下

息列索落的雨声

一阵冷风

都市闲人着装举止、

神情声调

果树秋天之奇观:

淡绿淡黄的颜色

成熟至八九分

清秋佳日

听:(秋声 )

驯鸽飞声、落蕊轻扫声、蝉声、风雨声、问答声

作者是以动(声)衬静,以声音反衬了故都的寂静。)

在秋天的故都,在那无际的碧天下,连小虫、扫帚这样的细微的声音都能听得清清楚楚,反衬出故都的“静”

品:(秋味 )

在心情不好的情况下,越静越孤独越痛苦。如果你处在这样冷清的秋色和寂静的秋天,听着家家户户的蝉鸣,还是蝉衰弱的残声。你心里会产生一种什么样的情感?

悲凉。这便是故都的秋味

思考题:故都的秋可选取的景物很多,可是作者很少提及,这是为什么?

表现的是深沉的故都情结,生命之味, 家国之思

这和作者的经历有关,与他的心情相合

本文情景交融

故都的秋

秋色

秋声

青天(蓝绿)蓝朵(蓝色)

秋草(黄色)落蕊(灰白)

树影(暗灰)灰土(灰色)

灰沉沉的天 青布(蓝绿)

枣树(淡绿微黄)

鸽飞声

蝉声

风雨声

问答声

清

静

悲凉

(秋味)

故都情节生命之味

家国之思

本课小结:

文贵创新,我们写每一篇文章都要有自己独特的视角和个性。在不少人面对众多咏秋佳作望而生畏时,郁达夫却以自己鲜明的个性、独特的角度,为咏秋佳作增添了新篇章。因此,我们在写写景抒情散文时,也应该达到情景交融、物我合一的境界!

课后作业

1、请你写出有关“秋”的四个名句。

2、根据自己的主观色彩有意识地选择的选择,春天的几处景物,写成片段,要求以情驭景,以景显情。

讲课到此结束

谢谢大家!

感 秋

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇

柳永《雨霖林》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

杜甫《登高》

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家 。

古道西风瘦马—— 马致远《天净沙·秋思》

看万山红遍,层林尽染,漫江碧透,白舸争流,鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。 毛泽东《沁园春长沙》

解题:“故都”北平,即现在的北京,作者为什么不称“北平的秋”而叫“故都的秋”呢

北平曾作过元、明、清三个朝代的都城,可谓历史悠久,文化深厚,“故都”二字突出北平历史悠久。“故”有“从前的”、“过去的”的意思。人们对“从前的”、“过去的”的事物往往会产生怀念、眷恋等感情。“故都”又有怀念、眷恋之意。从“秋”字可以看出,文章描写的内容是秋景。因此从标题看,这是一篇饱含着眷恋深情的情景交融的文章。

作者简介:

郁达夫(1896-1945):原名郁文,

字达夫。一九一三年留学日本,

一九二一年,与郭沫若、成仿吾、

张资平等人发起了创造社。七 月,

发 表第一部小说集《沉沦》,一

九二三年七月,发表小说《春风沉

醉的晚上》,为我国现代文学史上最早表现工人形象的作品之一。抗战爆发后,赴武汉参加抗日救国运动,后在南洋从事抗日工作,一九四五年九月被日本宪兵秘密杀害于苏门达腊。主要散文集:《达夫散文集》、《达夫游记》

写作背景:

1933年到1937年,日本帝国主义侵占东北,虎视中原,国民党对外投降,对内镇压。由于国民党白色恐怖的威胁等原因,郁达夫过着颠沛流离的生活:从1933年4月由上海迁居杭州,1936年离杭州赴福州,在杭州居住了近三年。在这段时间里他思想苦闷,创作枯竭,过的是一种闲散安逸的生活。并花了许多时间到处游山玩水,在一定程度上也是为了排遣现实带给他的苦闷和寂寞。 1934年7月,郁达夫“不远千里”从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的秋“味”,并写下了优美的散文──《故都的秋》。

听录音朗读课文,分析文本

思考题:

1.有人写秋声,有人写秋形,有人写秋色,郁达夫笔下故都的秋有什么特点呢?

2.作者描写了哪些随处可见的平常事物来品味故都的秋的呢?

3段碧绿的天色、驯鸽、日光、牵牛花,

清、静、悲凉

4段槐树,

5段秋蝉

6-10段秋雨,

11段果树

朗读3—11段,解决两个问题

1.圈出表现秋天色彩的词语

2.标出传递声响的物名

请大家随着朗读声一同去神游故都,观秋色,听秋声

观:(秋色 )

青天(蓝绿)蓝朵(蓝色)秋草(黄色)落蕊(灰白)树影(暗灰)灰沉沉的天(灰色)青布(蓝绿)枣树(淡绿微黄)

面对这么多的冷色,如果你是一个孤独的旅行者,目之所见都是这样的色彩与景物,你心里会产生什么样的感受?

(明确:冷清。即课文中所概括的“清”的特点。)

北国的槐树

碧绿的天色

一丝一丝的日光

青天下的驯鸽

静对着喇叭似的牵牛花

槐树落蕊而知秋:

“细腻”

“清闲”

“落寞”

“ 落蕊”

秋蝉蝉鸣而报秋:

“衰弱”

“残声”

“啼唱”

秋雨淋人人知秋:

灰沉沉的天底下

息列索落的雨声

一阵冷风

都市闲人着装举止、

神情声调

果树秋天之奇观:

淡绿淡黄的颜色

成熟至八九分

清秋佳日

听:(秋声 )

驯鸽飞声、落蕊轻扫声、蝉声、风雨声、问答声

作者是以动(声)衬静,以声音反衬了故都的寂静。)

在秋天的故都,在那无际的碧天下,连小虫、扫帚这样的细微的声音都能听得清清楚楚,反衬出故都的“静”

品:(秋味 )

在心情不好的情况下,越静越孤独越痛苦。如果你处在这样冷清的秋色和寂静的秋天,听着家家户户的蝉鸣,还是蝉衰弱的残声。你心里会产生一种什么样的情感?

悲凉。这便是故都的秋味

思考题:故都的秋可选取的景物很多,可是作者很少提及,这是为什么?

表现的是深沉的故都情结,生命之味, 家国之思

这和作者的经历有关,与他的心情相合

本文情景交融

故都的秋

秋色

秋声

青天(蓝绿)蓝朵(蓝色)

秋草(黄色)落蕊(灰白)

树影(暗灰)灰土(灰色)

灰沉沉的天 青布(蓝绿)

枣树(淡绿微黄)

鸽飞声

蝉声

风雨声

问答声

清

静

悲凉

(秋味)

故都情节生命之味

家国之思

本课小结:

文贵创新,我们写每一篇文章都要有自己独特的视角和个性。在不少人面对众多咏秋佳作望而生畏时,郁达夫却以自己鲜明的个性、独特的角度,为咏秋佳作增添了新篇章。因此,我们在写写景抒情散文时,也应该达到情景交融、物我合一的境界!

课后作业

1、请你写出有关“秋”的四个名句。

2、根据自己的主观色彩有意识地选择的选择,春天的几处景物,写成片段,要求以情驭景,以景显情。

讲课到此结束

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读