统编版高中语文选择性必修上册第三单元9.《复活》 课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文选择性必修上册第三单元9.《复活》 课件(52张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-09 18:20:12 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

复活

①每个人都会有缺陷,就像被上帝咬过的苹果,有的人缺陷比较大,正是因为上帝特别喜欢他的芬芳。

②了解一切,就会原谅一切。

③人并不是因为美丽才可爱,而是因为可爱才美丽。

④选择你所喜欢的,爱你所选择的。

⑤我们都在等待,等待着别的人来拯救我们自己。

⑤幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

教学目标

1.了解作者列夫·托尔斯泰以及其作品《复活》的内容。

2.分析小说中语言、动作、心理等方面的精妙描写,通过这些细节把握主要人物聂赫留朵夫和玛丝洛娃的特点。

3.通过小说描写的场面、情节,探究小说“复活”的主旨。

第一课时

教学目标

1、走近大师,了解列夫·托尔斯泰;

走进作品,梳理故事情节;

2、体会语言、动作、心理等方面的精妙描写,剖析两个主要的人物形象。

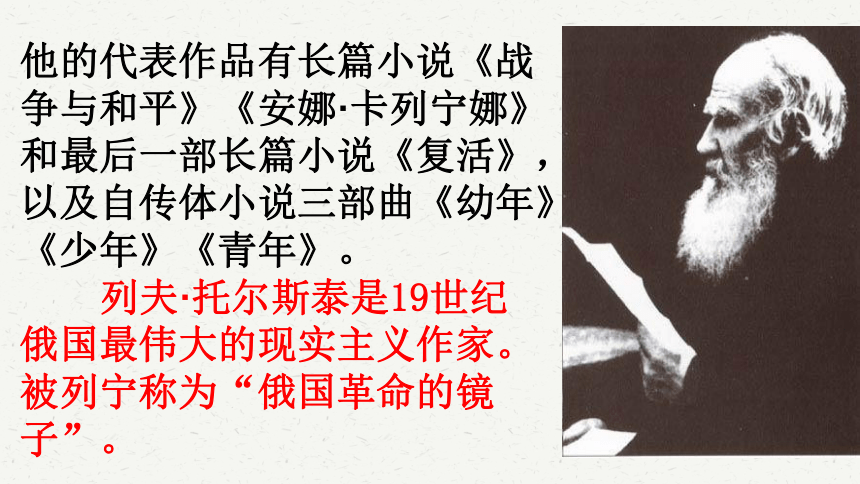

列夫·托尔斯泰(1828-1910),出生于亚斯纳亚波利亚纳,出身名门贵族。1844年考人喀山大学东方系,1851-1854年在高加索服役并开始写作。

1854-1855年参加克里米亚战争。1855年11月从塞瓦斯托波尔来到圣彼得堡,进入文学界,创作了一批作品。晚年力求过简朴的平民生活。1910年10月从家中出走,11月7日病逝于一个小镇,享年82岁。

走近文学大师

他的代表作品有长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列宁娜》和最后一部长篇小说《复活》,以及自传体小说三部曲《幼年》《少年》《青年》。

列夫·托尔斯泰是19世纪俄国最伟大的现实主义作家。

被列宁称为“俄国革命的镜子”。

自读深思

快速地浏览课文,概括节选部分的故事情节。

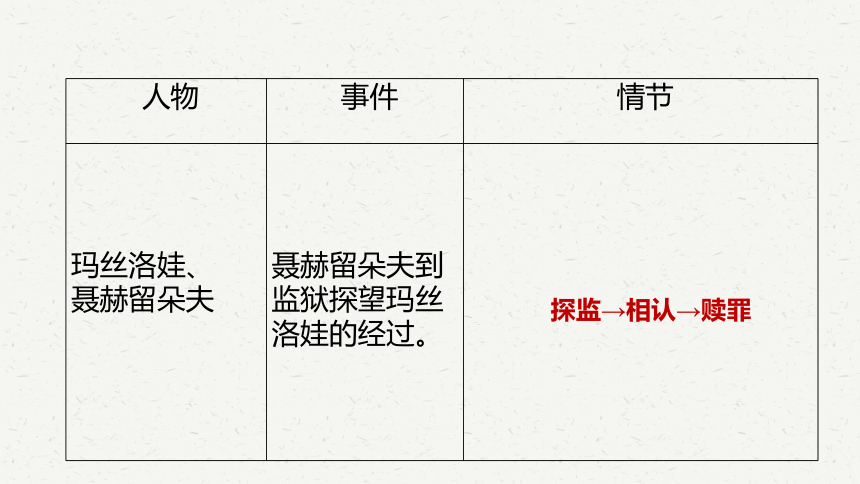

人物 事件 情节

玛丝洛娃、 聂赫留朵夫 聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃的经过。

探监→相认→赎罪

小组探究

圈画文中对人物进行肖像、语言、动作、心理等描写的语句,分析本文是如何通过语言、动作、心理等细节描写反映人物性格特征的,从而剖析聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物性格。

聂赫留朵夫

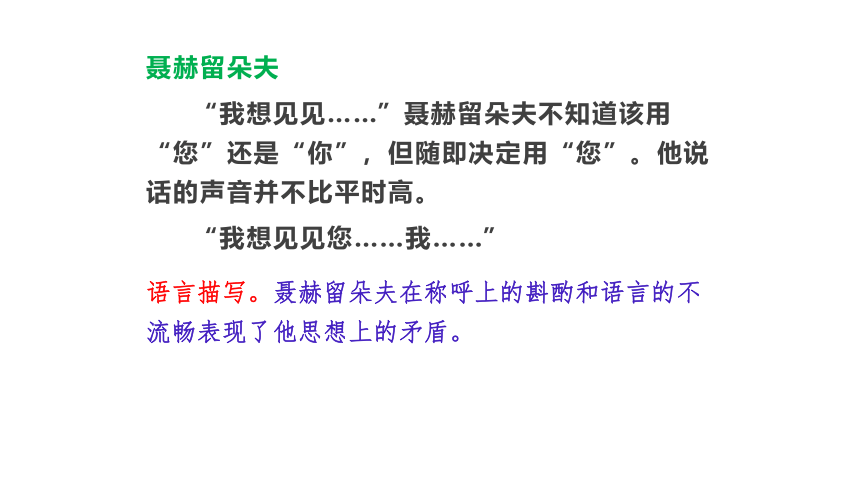

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

语言描写。聂赫留朵夫在称呼上的斟酌和语言的不流畅表现了他思想上的矛盾。

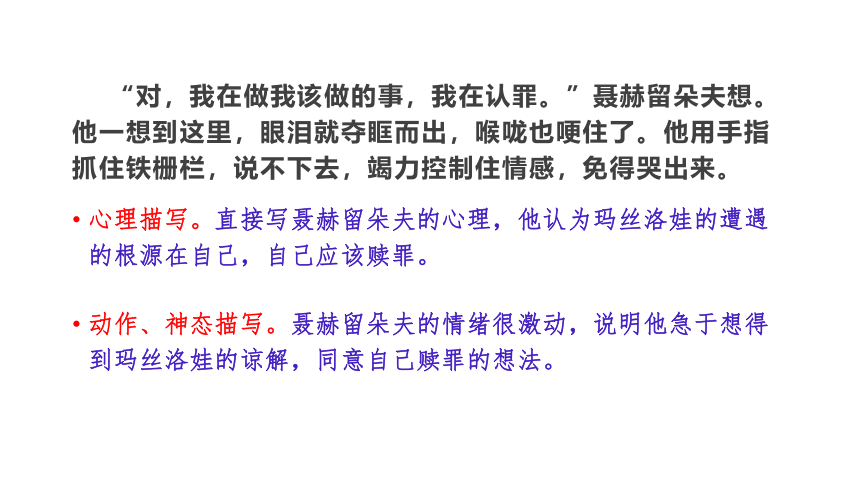

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。聂赫留朵夫的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

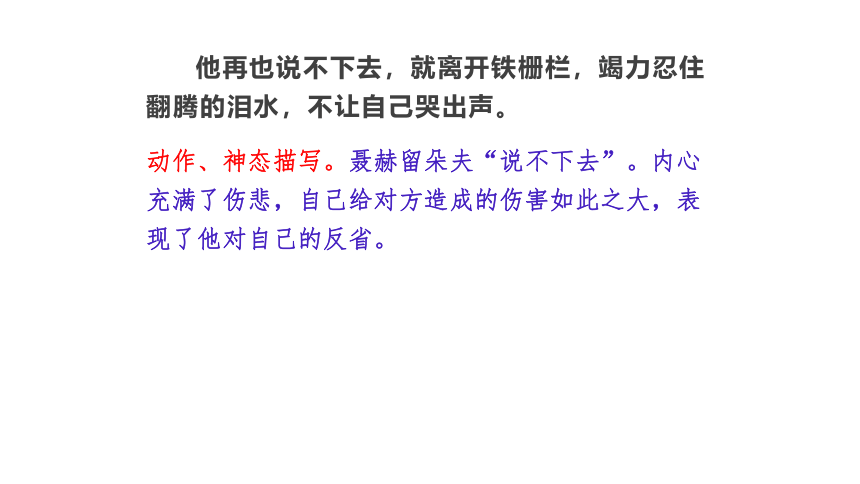

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

动作、神态描写。聂赫留朵夫“说不下去”。内心充满了伤悲,自己给对方造成的伤害如此之大,表现了他对自己的反省。

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

心理描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。

心理描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。

语言、心理描写。表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心深深的自责和忏悔。

聂赫留朵夫的人物形象

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活。作风随便,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子,有将其抛弃。多年后,再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,灵魂开始走向复活。

玛丝洛娃

不过,她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

神态描写。玛丝洛娃仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯表情。

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气,认出他来了。

“您好像是……但我不敢认。”玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

神态描写。玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的记忆又出现在她的脑海中。

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈在额上;苍白而微肿的脸有点病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

肖像描写。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的同情。

“没有什么罪可赎的。过去的事情都过去了,全完了。”玛丝洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫会赎罪,她不抱任何希望,只是“微微一笑”,这笑是做妓女的习惯表情,也表达了对聂赫留朵夫的厌恶。

“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。

语言描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫的话,把他当作可利用的男人,妖媚地笑着向她要了十个卢布。

她又像刚才那样微微一笑。

神态描写。玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

“你的话真怪。”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

动作、神态描写。突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。

语言、动作描写。表明了玛丝洛娃对自己的关爱极度的怀疑,不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

玛丝洛娃的人物形象

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。她作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪,帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

列夫·托尔斯泰善于通过人物复杂的心理状态来表现人物的精神世界。如通过聂赫留朵夫探监时的神态动作来表现他的羞愧和自责;此外,更多的是直接来写他的心理,如“但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的”,写出了他的自我反思。

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

分析人物心理是小说阅读常考的题型。常见的提问方式有:

1.画线的句子体现了人物怎样的情感(或心理)?如(2014·辽宁卷)《数学家的爱情》就是这种考查方式。

2.小说写××人物先用“××(词)”再用“××(词)”,反映了人物怎样的心理?如(2014·浙江卷)《走眼》就是这种考查方式。

3.梳理××人物的感情变化过程。

1.直接描写法

这是最为常见的心理描写法,有的句子中含有“想”等关键的字眼作为明显的标志。例如:阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。(鲁迅《阿Q正传》)

阿Q的心理描写,将阿Q的精神胜利法活化了出来,揭示了人物的性格特征。

2.内心独白法

这种刻画人物心理的方法,能够直接展示人物的内心活动和思想斗争。例如:我一边跑一边想:看样子是难以逃脱了。扔了米跑吧,山上急等着用粮食,舍不得丢,而且就是扔了也不一定能逃得脱;不扔吧,叫敌人追上了也是人粮两空。怎么办呢 ………这时,洪七还紧跟着我,呼哧呼哧直喘气呢。我听着他的喘气声,蓦地想出了一个法子。可是当我这样想着的时候,我自己不由得浑身都颤抖了起来:儿子,多好的儿子……这叫我怎么跟他妈交代呢。………可是,不这样又不行,孩子要紧,革命的事业更要紧!也许我能替了孩子,可孩子替不了我呀!……(王愿坚《粮食的故事》)

这段文字,作者用抒情的笔法,写“我”与儿子洪七给山上的红军送粮,在途中遇到了敌人。在万分危急的情况下,是牺牲儿子保护粮食,还是保护儿子 “我”的内心斗争非常激烈,心情极度矛盾、复杂。最后,“我”毅然牺牲了儿子,表现了“我”为了革命事业不惜一切代价的大公无私精神。

3.梦境描写法

梦境是人所想的集中表现,它同样能揭示人物的性格特征,深化文章的主题。例如:这里宝玉昏昏默默,只见蒋玉菡走了进来,诉说忠顺府拿他之事;又见金钏儿进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍忽忽听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。(《宝玉挨打》)

以上文字,作者就描写了梦境。它既揭示出了宝玉关心体贴少女,思想叛逆,具有民主思想的性格特征,又反映出当时社会中,处于下层地位的人任人宰割的不合理的黑暗现实。

4.心理剖析法

这种心理描写的方法在西方的一些小说中很常见。即通过剖析人物的心理来展现人物的内心世界,让读者对人物的所思所想更加明了。

莫泊桑在小说《项链》中就运用了心理剖析法。他用“她一向就想望着得人欢心,被人艳羡,具有诱惑力而被人追求”,表现玛蒂尔德希望摆脱寒酸、暗淡、平庸的生活,置身于上流社会,成为生活优裕、受人奉承的高贵夫人的梦想;通过“她陶醉于自己的美貌胜过一切女宾”,表现她自觉颇有姿色,具有跳出平庸家庭,爬进上流社会的资本的自信心。

5.神态显示法

这种描写法是通过写人物的神情来显示人物内心的思想情感的变化。

如鲁迅在《祝福》中对祥林嫂“眼睛”的描写,从“顺着眼”“眼角上带着些泪痕”到“眼睛窈陷下去”“眼珠子间或一轮”,用“画眼睛”的笔法揭示出祥林嫂内心的悲伤、痛苦和绝望的过程。

6.动作显示法

即描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。例如鲁迅先生在《孔乙已》中对孔乙己“排出九文大钱”的动作描写,反映了孔乙己得意、炫耀的心理;施耐庵在《林教头风雪山神庙》中写林冲听说陆谦追杀至沧州,不觉大怒,“先去街上买把解腕尖刀,带在身上。前街后巷,一地里去寻”,用了“买”“带”“寻”等几个连续的动词,表现出林冲报仇急切的激愤心理。

7.语言显示法

言为心声,透过人物语言可以窥见人物心理。

例如:(王熙凤)因笑道:天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。(《林黛玉进贾府》)

这是王熙凤初见林黛玉在贾母面前说的话,她用“嫡亲的孙女”来夸赞黛玉,既讨好了贾母,又让在座的“三春”姐妹听了受用。

8.环境衬托法

在小说中,环境描写是不可缺少的。恰当的环境描写既对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。同时,还能衬托出人物的心理。如白居易《琵琶行》

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”

破折号的作用:

①补充说明

【例1】 我国的四大发明——火药、指南针、印刷术、造纸术对世界历史的发展有伟大的贡献。

【例2】 灯光,不管是哪里的灯光,都可以给人——甚至像我这样一个异乡人——指路。

②声音延长、语言中断

【例3】 “小林——,我来了!”他大喊着。

【例4】 “那个时候在无锡的人,我倒问过,可是——”

③话题的转换(跳跃)

【例5】 “今天好热啊!——你什么时候去上海?”

④意思的递进

【例6】 昨天——今天——明天

【例7】 每年——特别是水灾、旱灾的时候,这些在日本厂里有门路的带工。

⑤表分项列举

【例8】 根据研究对象不同,中国文学分为以下三个分支学科:

——古代文学;

——近现代文学;

——当代文学。

⑥引出下文

【例9】星期六的晚上是我最高兴的时候——一方面是;另一方面是。

⑦总结上文

【例10】坚强,纯洁,严于律己,客观公正——这一切都难得地集中在一个人身上。

⑧歇后语、标注出处、副标题之前

复活

一个是精神的人,

他为自己所寻求的仅仅是对别人也是幸福的那种幸福;

另一个是兽性的人,

他所寻求的仅仅是他自己的幸福,

为此不惜牺牲世界上一切人的幸福。

——《复活》

说来奇怪,这种承认自己卑鄙的心情,

固然不免使人痛苦,同时却又使人快乐而心安。

——《复活》

第二课时

教学目标

1、透过场面和情节,探究小说主旨,把握“复活”的意蕴。

2、阅读小说的其他章节,理解作者通过作品表现出的对社会人生的认识与思考,体会作者在两个主人公身上寄托的人性理想。

自读深思

结合上节课所学聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物形象,品读课文中的心理描写,思考并总结这部小说中以“复活”为题的深层意蕴(“复活”究竟复活的是什么呢 )

“复活”就是灵魂拯救的成功,是灵魂的复活,是聂赫留朵夫灵魂自我拯救的“复活”。 (赎罪)

思考:那“玛丝洛娃”有“复活”的希望吗?

美好的人性理想:

小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

忏悔贵族

"忏悔贵族"是托尔斯泰创作中的人物形象系列,是19世纪后期俄国文学中理想贵族地主的形象。

他们出身贵族,有才学,有理想,正直善良。由于上流社会的腐败,使他们有意无意中做了伤害他人的事情,从而堕落成自私自利者。但他们通过接触社会,认识到了沙皇专制制度的腐败落后及不合理性,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场。

探究标题

标题是小说的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现。常见对标题的探究分析有三种:一是侧重标题内容的意蕴探究分析,二是不同标题的比较探究分析,三是拟人标题的意图。

探究标题,包括探究标题意蕴和探究标题的作用或好处两类。

常见的设问方式有:

①小说以×X为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。

②这篇小说为什么要用××做题目

③结合文本,谈谈本文以××为题目有什么好处。

④xx作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。

⑤小说的题目是××,但主要内容是围绕……而展开的,如果以××为题,你认为是否合适 请谈谈你的观点和具体理由。

1.探究标题意蕴

对于探究标题意蕴题,特别要关注标题在文中的具体意思(表层义)、标题与主题内容相关的意思(深层义)、标题对揭示主题、塑造人物形象的作用(象征义或比喻义)。

2.探究标题的作用或好处

①交代主要的人物形象,如《我的叔叔于勒》。

②交代故事发生的环境,如《故乡》《边城》等。

③概括小说主要事件,如《范进中举》《林黛玉进贾府》《林教头风雪山神庙》等。

④设悬念,引起阅读的兴趣。如海明威的《丧钟为谁而鸣》。(指向表达效果)

⑤贯串全文,起线索作用,如《项链》《药》等。(指向情节结构)

⑥具有象征意义,揭示小说主题,画龙点睛,如《子夜》《红与黑》等。(指向主题)

⑦使人物形象更加鲜明突出,如《变色龙》。(指向人物形象)

文本特色

最清醒的现实主义

《复活》是列夫·托尔斯泰思想探索和艺术探索的一个新的里程碑,它鲜明地体现了列夫·托尔斯泰撕毁一切假面具的“最清醒的现实主义”。

(1)生动的细节描写。

刚与玛丝洛娃开始交谈时,聂赫留朵夫在称呼她“你”“您”间犹豫不决;在玛丝洛娃突然开口要钱时,聂赫留朵夫流露出窘态。作者通过这些细节描写,塑造了人物鲜明的性格、复杂的情感,寄寓了自己的人性理想。

(2)独特的讽刺手法。

所谓“独特”,是指列夫·托尔斯泰的讽刺是不露声色的,他采用现实主义的描写去揭露事物表面与实质的矛盾,在朴素的叙述中包含着辛辣的讽刺。如:“当着他的面别给,等他走开了再给,要不然会被他拿走的”,揭露了大小官吏的巧取豪夺。

(3)突出的心理描写。

列夫·托尔斯泰不仅仅是描写人的心理活动的结果,他更关心过程本身,尤其是人的心理活动过程中那种细微的、难以捉摸的改变。如玛丝洛娃在监狱里以犯人的身份见到前来探视她的贵族地主聂赫留朵夫时,列夫·托尔斯泰写道:“玛丝洛娃怎么也没想到会看见他,特别是在此时此地。因此最初一刹那,他的出现使她震惊,使她回想起她从不回想的往事。”往下,就进入对往事的回忆。起初,她心头掠过一丝美好的回忆,因为站在她面前的这个人曾经爱过她并且为她所爱;接着,她想起他的残忍,想起他带给她的痛苦和屈辱……她根据自己的生活经验,又想利用他一下。这段心理描写既为后来聂赫留朵夫应允为她请律师的情节埋下伏笔,又有助于表现人与人之间的关系,反映社会生活的本质。

1.人好比河流,所有河里的水都一样,到处的水都一样,

可是每一条河里的水都是有的地方狭窄,有的地方宽阔;

有的地方湍急,有的地方平坦。

每个人都具有各种各样的本性的胚芽,

有的时候表现出这样一种本性,

有的时候表现出那样一种本性,

有时变得面目全非,其实还是原来那个人。

2.人生来并不是一场轻松的享乐,而注定是一场沉重的负担。

3.幸福存在于生活之中,而生活存在于劳动之中。

4.决心就是力量,信心就是成功。

5.任何一个人的生活,都应当受一定法规的制约。

6.选择你所喜欢的,爱你所选择的。

7.一个人给予别人的东西越多,而自己要求的越少,他就越好;一个人给予别人的东西越少,而自己要求的越多,他就越坏。

8.平庸和矫情之间只有一条窄路,那才是唯一的正道。在我看来,矫情比平庸更可怕,而之所以可怕,原因在于它明明是平庸却偏要冒充独特,因而是不老实的平庸。

9.人在运动中的时候,总是想替自己设想这个运动的目标。为了要走一千里路,人必定要想走了这一千里便有好东西。为了要有运动的力量,就必须有一个渴望到达的目的地。

10.幸福的家庭有同样的幸福,而不幸的家庭则各有各的不幸。

11.没人对你说“不”的时候,你是长不大的。

12.重要的不是知识的数量,而是知识的质量,有些人知道很多很多,但却不知道最有用的东西。

13.每个人的心灵深处都有着只有他自己理解的东西。

14.没有风暴,船帆不过是一块破布。

15.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

感 谢 观 看

复活

①每个人都会有缺陷,就像被上帝咬过的苹果,有的人缺陷比较大,正是因为上帝特别喜欢他的芬芳。

②了解一切,就会原谅一切。

③人并不是因为美丽才可爱,而是因为可爱才美丽。

④选择你所喜欢的,爱你所选择的。

⑤我们都在等待,等待着别的人来拯救我们自己。

⑤幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

教学目标

1.了解作者列夫·托尔斯泰以及其作品《复活》的内容。

2.分析小说中语言、动作、心理等方面的精妙描写,通过这些细节把握主要人物聂赫留朵夫和玛丝洛娃的特点。

3.通过小说描写的场面、情节,探究小说“复活”的主旨。

第一课时

教学目标

1、走近大师,了解列夫·托尔斯泰;

走进作品,梳理故事情节;

2、体会语言、动作、心理等方面的精妙描写,剖析两个主要的人物形象。

列夫·托尔斯泰(1828-1910),出生于亚斯纳亚波利亚纳,出身名门贵族。1844年考人喀山大学东方系,1851-1854年在高加索服役并开始写作。

1854-1855年参加克里米亚战争。1855年11月从塞瓦斯托波尔来到圣彼得堡,进入文学界,创作了一批作品。晚年力求过简朴的平民生活。1910年10月从家中出走,11月7日病逝于一个小镇,享年82岁。

走近文学大师

他的代表作品有长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列宁娜》和最后一部长篇小说《复活》,以及自传体小说三部曲《幼年》《少年》《青年》。

列夫·托尔斯泰是19世纪俄国最伟大的现实主义作家。

被列宁称为“俄国革命的镜子”。

自读深思

快速地浏览课文,概括节选部分的故事情节。

人物 事件 情节

玛丝洛娃、 聂赫留朵夫 聂赫留朵夫到监狱探望玛丝洛娃的经过。

探监→相认→赎罪

小组探究

圈画文中对人物进行肖像、语言、动作、心理等描写的语句,分析本文是如何通过语言、动作、心理等细节描写反映人物性格特征的,从而剖析聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物性格。

聂赫留朵夫

“我想见见……”聂赫留朵夫不知道该用“您”还是“你”,但随即决定用“您”。他说话的声音并不比平时高。

“我想见见您……我……”

语言描写。聂赫留朵夫在称呼上的斟酌和语言的不流畅表现了他思想上的矛盾。

“对,我在做我该做的事,我在认罪。”聂赫留朵夫想。他一想到这里,眼泪就夺眶而出,喉咙也哽住了。他用手指抓住铁栅栏,说不下去,竭力控制住情感,免得哭出来。

心理描写。直接写聂赫留朵夫的心理,他认为玛丝洛娃的遭遇的根源在自己,自己应该赎罪。

动作、神态描写。聂赫留朵夫的情绪很激动,说明他急于想得到玛丝洛娃的谅解,同意自己赎罪的想法。

他再也说不下去,就离开铁栅栏,竭力忍住翻腾的泪水,不让自己哭出声。

动作、神态描写。聂赫留朵夫“说不下去”。内心充满了伤悲,自己给对方造成的伤害如此之大,表现了他对自己的反省。

昨晚迷惑过聂赫留朵夫的魔鬼,此刻又在他心里说话,又竭力阻止他思考该怎样行动,却让他去考虑他的行动会有什么后果,怎样才能对他有利。

“这个女人已经无药可救了。”魔鬼说,“你只会把石头吊在自己脖子上,活活淹死,再也不能做什么对别人有益的事了。……就会向这边或者那边倾斜。他决定此刻把所有的话全向她说出来。

心理描写。一方面,一个利己的聂赫留朵夫和一个想要实现自我救赎的聂赫留朵夫之间展开了激战;另一方面聂赫留朵夫看到了玛丝洛娃已经完全变了个人,当年的纯洁美好不复存在,行为举止间流露出风尘女子的放荡,这一切让他质疑自己对她的拯救是否有意义。最终他还是坚定了自己要帮助玛丝洛娃的想法。

不过,说也奇怪,这种情况不仅没有使他疏远她,反而产生一种特殊的新的力量,使他去同她接近他……对她豪无所求,只希望她不要像现在这样,希望她能觉醒,能恢复她的本性。

心理描写。表明了聂赫留朵夫决心从精神上拯救玛丝洛娃,其实这也是他迈出自己精神复活的第一步。

“我记起这些事是为了要改正错误,赎我的罪,卡秋莎。”聂赫留朵夫开了头,本来还想说他要同她结婚,但接触到她的目光,发觉其中有一种粗野可怕、拒人于千里之外的神色,他不敢开口了。

语言、心理描写。表现了聂赫留朵夫的懦弱,也表现了他内心深深的自责和忏悔。

聂赫留朵夫的人物形象

聂赫留朵夫既是贵族地主阶级的罪恶的体现者,同时又是本阶级罪恶的批判者。

聂赫留朵夫大学时是一个纯洁、热忱、朝气勃勃,有美好追求的青年,进入军队和上流社会后,过起花天酒地、醉生梦死的生活。作风随便,诱惑玛丝洛娃使其怀上孩子,有将其抛弃。多年后,再次遇到了玛丝洛娃,意识到自己是造成她不幸的罪魁祸首,心中的良知引发了他对玛丝洛娃的同情和忏悔。他开始决心赎罪,甚至有和她结婚的念头,表明了他悔改的诚意。从此,他的思想开始升华,灵魂开始走向复活。

玛丝洛娃

不过,她从衣衫上看出他是个有钱人,就嫣然一笑。

神态描写。玛丝洛娃仍然高兴有人来看她,特别是衣着体面的人,“嫣然一笑”是她作为妓女的习惯表情。

玛丝洛娃看到聂赫留朵夫激动的神气,认出他来了。

“您好像是……但我不敢认。”玛丝洛娃眼睛不看他,叫道。她那涨红的脸突然变得阴沉了。

神态描写。玛丝洛娃的表情表现了她认出对方后的心理,那段不愿意触及的记忆又出现在她的脑海中。

过了一分钟,玛丝洛娃从边门走出来。她步履轻盈地走到聂赫留朵夫跟前站住,皱着眉头看了他一眼。乌黑的鬈发也像前天那样一圈圈在额上;苍白而微肿的脸有点病态,但很可爱,而且十分镇定;她那双乌黑发亮的斜睨眼睛在浮肿的眼皮下显得特别有神。

肖像描写。这是一个可爱的姑娘,眼睛“特别有神”,让人无法讨厌她,作者这样写激起了人们对她的同情。

“没有什么罪可赎的。过去的事情都过去了,全完了。”玛丝洛娃说。接着,完全出乎他的意料,她忽然瞟了他一眼,又嫌恶又妖媚又可怜地微微一笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫会赎罪,她不抱任何希望,只是“微微一笑”,这笑是做妓女的习惯表情,也表达了对聂赫留朵夫的厌恶。

“我想请求您……给些钱,要是您答应的话。不多……只要十个卢布就行。”她突然说。

语言描写。玛丝洛娃不相信聂赫留朵夫的话,把他当作可利用的男人,妖媚地笑着向她要了十个卢布。

她又像刚才那样微微一笑。

神态描写。玛丝洛娃再次出现的“笑”,让人对其同情,同时更激发了聂赫留朵夫的罪恶感。

“你的话真怪。”她鄙夷不屑地——他有这样的感觉——微笑着说。

动作、神态描写。突出了玛丝洛娃的真实状态,她根本不在意对方的想法,只是要尽可能地获得一些好处。

“好的,那您就来吧。”她说,做出一种要讨男人喜欢的媚笑。

语言、神态描写。玛丝洛娃不仅不以自己的妓女身份为耻,甚至引以为荣。在她看来,茫茫尘世无非是好色之徒聚居的渊薮,他们从四面八方窥伺她,不择手段——去占有她,她过去的生活和现在的生活全都证实这种观点是正确的。

“何必提那些旧事。”她冷冷地说。

语言、神态描写。表明聂赫留朵夫过去给她造成的伤害是巨大的,她不想再触及那段痛苦的回忆。

“真怪!”她又说了一遍,接着摇摇头,向铁栅栏那边走去。

语言、动作描写。表明了玛丝洛娃对自己的关爱极度的怀疑,不信任,觉得聂赫留朵夫所说的话是骗人的。

玛丝洛娃的人物形象

玛丝洛娃原本是个善良、纯朴、天真无邪的少女,自从被聂赫留朵夫引诱和抛弃后,她沦落为妓女,有不幸被诬告为毒害他人的凶手,陷于冤狱之中。她作为俄国下层群众的典型代表,她已经丧失了生命,失去了灵魂,对决心赎罪,帮助她觉醒的聂赫留朵夫充满了怀疑与不信任,对人生、对生活、对社会充满的是厌恶。

列夫·托尔斯泰善于通过人物复杂的心理状态来表现人物的精神世界。如通过聂赫留朵夫探监时的神态动作来表现他的羞愧和自责;此外,更多的是直接来写他的心理,如“但他立刻想到,要是他觉得羞耻,那倒是好事,因为他是可耻的”,写出了他的自我反思。

心理描写:指对人物内心的思想情感活动进行描写。描写人物的思想活动,能反映人物的性质,展开人物的内心世界。

分析人物心理是小说阅读常考的题型。常见的提问方式有:

1.画线的句子体现了人物怎样的情感(或心理)?如(2014·辽宁卷)《数学家的爱情》就是这种考查方式。

2.小说写××人物先用“××(词)”再用“××(词)”,反映了人物怎样的心理?如(2014·浙江卷)《走眼》就是这种考查方式。

3.梳理××人物的感情变化过程。

1.直接描写法

这是最为常见的心理描写法,有的句子中含有“想”等关键的字眼作为明显的标志。例如:阿Q在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。(鲁迅《阿Q正传》)

阿Q的心理描写,将阿Q的精神胜利法活化了出来,揭示了人物的性格特征。

2.内心独白法

这种刻画人物心理的方法,能够直接展示人物的内心活动和思想斗争。例如:我一边跑一边想:看样子是难以逃脱了。扔了米跑吧,山上急等着用粮食,舍不得丢,而且就是扔了也不一定能逃得脱;不扔吧,叫敌人追上了也是人粮两空。怎么办呢 ………这时,洪七还紧跟着我,呼哧呼哧直喘气呢。我听着他的喘气声,蓦地想出了一个法子。可是当我这样想着的时候,我自己不由得浑身都颤抖了起来:儿子,多好的儿子……这叫我怎么跟他妈交代呢。………可是,不这样又不行,孩子要紧,革命的事业更要紧!也许我能替了孩子,可孩子替不了我呀!……(王愿坚《粮食的故事》)

这段文字,作者用抒情的笔法,写“我”与儿子洪七给山上的红军送粮,在途中遇到了敌人。在万分危急的情况下,是牺牲儿子保护粮食,还是保护儿子 “我”的内心斗争非常激烈,心情极度矛盾、复杂。最后,“我”毅然牺牲了儿子,表现了“我”为了革命事业不惜一切代价的大公无私精神。

3.梦境描写法

梦境是人所想的集中表现,它同样能揭示人物的性格特征,深化文章的主题。例如:这里宝玉昏昏默默,只见蒋玉菡走了进来,诉说忠顺府拿他之事;又见金钏儿进来哭说为他投井之情。宝玉半梦半醒,都不在意。忽又觉有人推他,恍恍忽忽听得有人悲戚之声。宝玉从梦中惊醒,睁眼一看,不是别人,却是林黛玉。(《宝玉挨打》)

以上文字,作者就描写了梦境。它既揭示出了宝玉关心体贴少女,思想叛逆,具有民主思想的性格特征,又反映出当时社会中,处于下层地位的人任人宰割的不合理的黑暗现实。

4.心理剖析法

这种心理描写的方法在西方的一些小说中很常见。即通过剖析人物的心理来展现人物的内心世界,让读者对人物的所思所想更加明了。

莫泊桑在小说《项链》中就运用了心理剖析法。他用“她一向就想望着得人欢心,被人艳羡,具有诱惑力而被人追求”,表现玛蒂尔德希望摆脱寒酸、暗淡、平庸的生活,置身于上流社会,成为生活优裕、受人奉承的高贵夫人的梦想;通过“她陶醉于自己的美貌胜过一切女宾”,表现她自觉颇有姿色,具有跳出平庸家庭,爬进上流社会的资本的自信心。

5.神态显示法

这种描写法是通过写人物的神情来显示人物内心的思想情感的变化。

如鲁迅在《祝福》中对祥林嫂“眼睛”的描写,从“顺着眼”“眼角上带着些泪痕”到“眼睛窈陷下去”“眼珠子间或一轮”,用“画眼睛”的笔法揭示出祥林嫂内心的悲伤、痛苦和绝望的过程。

6.动作显示法

即描写人物富有鲜明个性的动作,传神地揭示出人物的心理活动。例如鲁迅先生在《孔乙已》中对孔乙己“排出九文大钱”的动作描写,反映了孔乙己得意、炫耀的心理;施耐庵在《林教头风雪山神庙》中写林冲听说陆谦追杀至沧州,不觉大怒,“先去街上买把解腕尖刀,带在身上。前街后巷,一地里去寻”,用了“买”“带”“寻”等几个连续的动词,表现出林冲报仇急切的激愤心理。

7.语言显示法

言为心声,透过人物语言可以窥见人物心理。

例如:(王熙凤)因笑道:天下真有这样标致的人物,我今儿才算见了!况且这通身的气派,竟不像老祖宗的外孙女儿,竟是个嫡亲的孙女,怨不得老祖宗天天口头心头一时不忘。(《林黛玉进贾府》)

这是王熙凤初见林黛玉在贾母面前说的话,她用“嫡亲的孙女”来夸赞黛玉,既讨好了贾母,又让在座的“三春”姐妹听了受用。

8.环境衬托法

在小说中,环境描写是不可缺少的。恰当的环境描写既对刻画人物、反映主题起到很好的作用,又能增添文章的美感。同时,还能衬托出人物的心理。如白居易《琵琶行》

“东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。”

破折号的作用:

①补充说明

【例1】 我国的四大发明——火药、指南针、印刷术、造纸术对世界历史的发展有伟大的贡献。

【例2】 灯光,不管是哪里的灯光,都可以给人——甚至像我这样一个异乡人——指路。

②声音延长、语言中断

【例3】 “小林——,我来了!”他大喊着。

【例4】 “那个时候在无锡的人,我倒问过,可是——”

③话题的转换(跳跃)

【例5】 “今天好热啊!——你什么时候去上海?”

④意思的递进

【例6】 昨天——今天——明天

【例7】 每年——特别是水灾、旱灾的时候,这些在日本厂里有门路的带工。

⑤表分项列举

【例8】 根据研究对象不同,中国文学分为以下三个分支学科:

——古代文学;

——近现代文学;

——当代文学。

⑥引出下文

【例9】星期六的晚上是我最高兴的时候——一方面是;另一方面是。

⑦总结上文

【例10】坚强,纯洁,严于律己,客观公正——这一切都难得地集中在一个人身上。

⑧歇后语、标注出处、副标题之前

复活

一个是精神的人,

他为自己所寻求的仅仅是对别人也是幸福的那种幸福;

另一个是兽性的人,

他所寻求的仅仅是他自己的幸福,

为此不惜牺牲世界上一切人的幸福。

——《复活》

说来奇怪,这种承认自己卑鄙的心情,

固然不免使人痛苦,同时却又使人快乐而心安。

——《复活》

第二课时

教学目标

1、透过场面和情节,探究小说主旨,把握“复活”的意蕴。

2、阅读小说的其他章节,理解作者通过作品表现出的对社会人生的认识与思考,体会作者在两个主人公身上寄托的人性理想。

自读深思

结合上节课所学聂赫留朵夫和玛丝洛娃的人物形象,品读课文中的心理描写,思考并总结这部小说中以“复活”为题的深层意蕴(“复活”究竟复活的是什么呢 )

“复活”就是灵魂拯救的成功,是灵魂的复活,是聂赫留朵夫灵魂自我拯救的“复活”。 (赎罪)

思考:那“玛丝洛娃”有“复活”的希望吗?

美好的人性理想:

小说的两个主人公一路走来爱恨情仇,历尽坎坷最终都实现了精神灵魂的“复活”,托尔斯泰在两个主人公身上寄托了赎罪、宽恕、拯救灵魂、“不以暴力抗恶”、“道德自我完善’等美好人性,宣扬一种属于托尔斯泰自己的宗教“博爱”的思想,人们称之为“托尔斯泰主义”。

忏悔贵族

"忏悔贵族"是托尔斯泰创作中的人物形象系列,是19世纪后期俄国文学中理想贵族地主的形象。

他们出身贵族,有才学,有理想,正直善良。由于上流社会的腐败,使他们有意无意中做了伤害他人的事情,从而堕落成自私自利者。但他们通过接触社会,认识到了沙皇专制制度的腐败落后及不合理性,从地主阶级立场转到宗法制农民的立场。

探究标题

标题是小说的眼睛,或是情节的高度概括,或是人物性格的突出体现。常见对标题的探究分析有三种:一是侧重标题内容的意蕴探究分析,二是不同标题的比较探究分析,三是拟人标题的意图。

探究标题,包括探究标题意蕴和探究标题的作用或好处两类。

常见的设问方式有:

①小说以×X为标题,有什么寓意?请结合全文简要分析。

②这篇小说为什么要用××做题目

③结合文本,谈谈本文以××为题目有什么好处。

④xx作为小说的标题,意蕴丰富。请结合全文谈谈你的理解。

⑤小说的题目是××,但主要内容是围绕……而展开的,如果以××为题,你认为是否合适 请谈谈你的观点和具体理由。

1.探究标题意蕴

对于探究标题意蕴题,特别要关注标题在文中的具体意思(表层义)、标题与主题内容相关的意思(深层义)、标题对揭示主题、塑造人物形象的作用(象征义或比喻义)。

2.探究标题的作用或好处

①交代主要的人物形象,如《我的叔叔于勒》。

②交代故事发生的环境,如《故乡》《边城》等。

③概括小说主要事件,如《范进中举》《林黛玉进贾府》《林教头风雪山神庙》等。

④设悬念,引起阅读的兴趣。如海明威的《丧钟为谁而鸣》。(指向表达效果)

⑤贯串全文,起线索作用,如《项链》《药》等。(指向情节结构)

⑥具有象征意义,揭示小说主题,画龙点睛,如《子夜》《红与黑》等。(指向主题)

⑦使人物形象更加鲜明突出,如《变色龙》。(指向人物形象)

文本特色

最清醒的现实主义

《复活》是列夫·托尔斯泰思想探索和艺术探索的一个新的里程碑,它鲜明地体现了列夫·托尔斯泰撕毁一切假面具的“最清醒的现实主义”。

(1)生动的细节描写。

刚与玛丝洛娃开始交谈时,聂赫留朵夫在称呼她“你”“您”间犹豫不决;在玛丝洛娃突然开口要钱时,聂赫留朵夫流露出窘态。作者通过这些细节描写,塑造了人物鲜明的性格、复杂的情感,寄寓了自己的人性理想。

(2)独特的讽刺手法。

所谓“独特”,是指列夫·托尔斯泰的讽刺是不露声色的,他采用现实主义的描写去揭露事物表面与实质的矛盾,在朴素的叙述中包含着辛辣的讽刺。如:“当着他的面别给,等他走开了再给,要不然会被他拿走的”,揭露了大小官吏的巧取豪夺。

(3)突出的心理描写。

列夫·托尔斯泰不仅仅是描写人的心理活动的结果,他更关心过程本身,尤其是人的心理活动过程中那种细微的、难以捉摸的改变。如玛丝洛娃在监狱里以犯人的身份见到前来探视她的贵族地主聂赫留朵夫时,列夫·托尔斯泰写道:“玛丝洛娃怎么也没想到会看见他,特别是在此时此地。因此最初一刹那,他的出现使她震惊,使她回想起她从不回想的往事。”往下,就进入对往事的回忆。起初,她心头掠过一丝美好的回忆,因为站在她面前的这个人曾经爱过她并且为她所爱;接着,她想起他的残忍,想起他带给她的痛苦和屈辱……她根据自己的生活经验,又想利用他一下。这段心理描写既为后来聂赫留朵夫应允为她请律师的情节埋下伏笔,又有助于表现人与人之间的关系,反映社会生活的本质。

1.人好比河流,所有河里的水都一样,到处的水都一样,

可是每一条河里的水都是有的地方狭窄,有的地方宽阔;

有的地方湍急,有的地方平坦。

每个人都具有各种各样的本性的胚芽,

有的时候表现出这样一种本性,

有的时候表现出那样一种本性,

有时变得面目全非,其实还是原来那个人。

2.人生来并不是一场轻松的享乐,而注定是一场沉重的负担。

3.幸福存在于生活之中,而生活存在于劳动之中。

4.决心就是力量,信心就是成功。

5.任何一个人的生活,都应当受一定法规的制约。

6.选择你所喜欢的,爱你所选择的。

7.一个人给予别人的东西越多,而自己要求的越少,他就越好;一个人给予别人的东西越少,而自己要求的越多,他就越坏。

8.平庸和矫情之间只有一条窄路,那才是唯一的正道。在我看来,矫情比平庸更可怕,而之所以可怕,原因在于它明明是平庸却偏要冒充独特,因而是不老实的平庸。

9.人在运动中的时候,总是想替自己设想这个运动的目标。为了要走一千里路,人必定要想走了这一千里便有好东西。为了要有运动的力量,就必须有一个渴望到达的目的地。

10.幸福的家庭有同样的幸福,而不幸的家庭则各有各的不幸。

11.没人对你说“不”的时候,你是长不大的。

12.重要的不是知识的数量,而是知识的质量,有些人知道很多很多,但却不知道最有用的东西。

13.每个人的心灵深处都有着只有他自己理解的东西。

14.没有风暴,船帆不过是一块破布。

15.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

感 谢 观 看