第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元复习课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 第八单元近代经济、社会生活与教育文化事业的发展 单元复习课件(24张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-09 18:23:41 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

单元综合复习

一、课标要求

第25课 经济和社会生活的变化

学习要点: 张謇兴办实业、民国以来剪发辫、易服饰等社会习俗方面的变化

学习提示:初步认识近代中国民族工业的曲折发展。

第26课 教育文化事业的发展

学习要点:京师大学堂的开办和科举制度的废除、《申报》、商务印书馆

学习提示:了解近代新式教育发展的主要史实和近代新闻出版事业的发展。

人民解放战争

19世纪六七十年代

1918年

洋务运动

《定军山》拍摄;科举制废除

创办京师大学堂

1905年

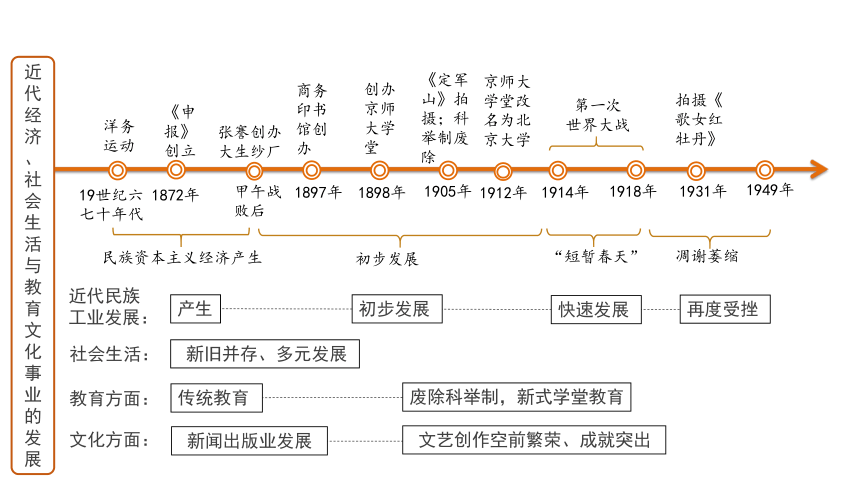

二、单元解构

社会生活:

新旧并存、多元发展

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

张謇创办大生纱厂

1931年

拍摄《歌女红牡丹》

近代民族

工业发展:

产生

初步发展

1897年

1898年

1912年

1914年

京师大学堂改名为北京大学

《申报》创立

1872年

“短暂春天”

初步发展

教育方面:

传统教育

废除科举制,新式学堂教育

甲午战败后

1949年

商务印书馆创办

凋谢萎缩

快速发展

再度受挫

文艺创作空前繁荣、成就突出

民族资本主义经济产生

第一次

世界大战

新闻出版业发展

文化方面:

三、任务分解

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

通过图片及史料,介绍中国近代社会习俗方面的变化,并思考近代以来

社会生活变化的特点及原因。

通过表格,分析比较洋务企业和近代民族工业的异同。

单元任务

任务1

任务2

任务4

任务3

列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是

一定时期的政治经济的反映的客观规律。

四、知识梳理

任务一 通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

背景 战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展;清政府放宽了对 的限制,民间掀起办厂浪潮。

主张 “ ”

概况 甲午中日战争后,创办 ;还创办垦牧公司、轮船公司、面粉厂、油料厂和冶铁厂等产业;获利后兴办学校、图书馆、博物苑、气象台、医院、公园和剧场等文化和公益事业。

评价 张謇是中国近代史上著名的“ ”,推动了中国轻工业的发展;张謇兴办实业的历程是近代中国民族工业曲折发展的缩影。

状元实业家

甲午中日

实业救国

大生纱厂

张謇(1853—1926年)

民间设厂

张謇兴办实业

四、知识梳理

任务一 通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

荣宗敬和荣德生兄弟利用第一次世界大战期间的“ ”,建立起以 和 为主的庞大家族企业。

九一八事变后,北方面粉市场被日本侵占,日本的棉纱在华大量倾销,荣氏企业陷入困境。当它经历艰险渡过难关后不久,又遭到日本侵华战火的洗劫,企业遭受重创,荣宗敬忧愤而死。

抗战胜利后,荣氏企业虽然有所恢复,但 发动的内战再次使它陷入生存危机。

荣氏兄弟创办的福新面粉公司

荣氏兄弟兴办实业

短暂的春天

纺织业

面粉业

国民党

四、知识梳理

任务一 通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

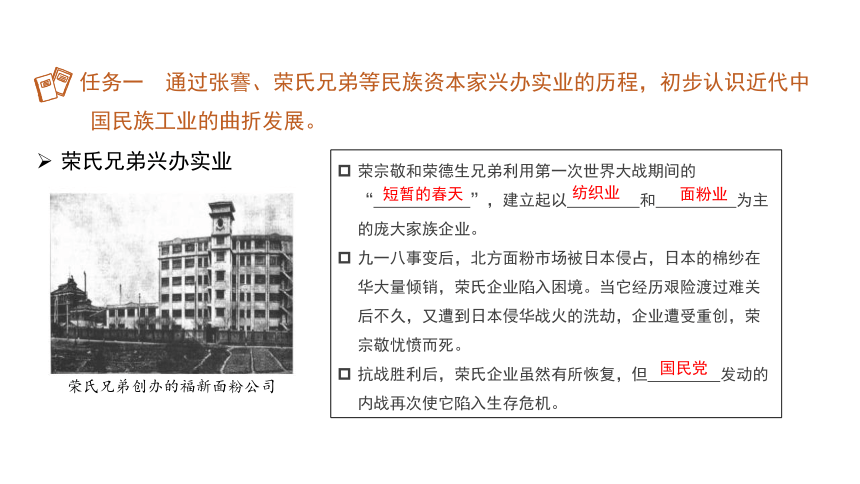

发展阶段 时间 主要原因

产 生 19世纪 年代 的诱导;外国资本主义丰厚利润的刺激;自然经济的逐渐解体。

初步发展 战争后 清政府放宽对民间设厂的限制;外国人在华开办工厂、开采矿山、刺激民族工业的发展; 思想。

短暂春天 一战期间 辛亥革命后, 临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令;一战期间,西方列强暂时放松对中国的经济侵略。

萧条发展 第一次世界大战后 帝国主义经济实力卷土重来;民族工业受三座大山的压迫。

中华民国

六七十

甲午中日

实业救国

近代民族工业分布图

(19世纪60—90年代)

洋务运动

四、知识梳理

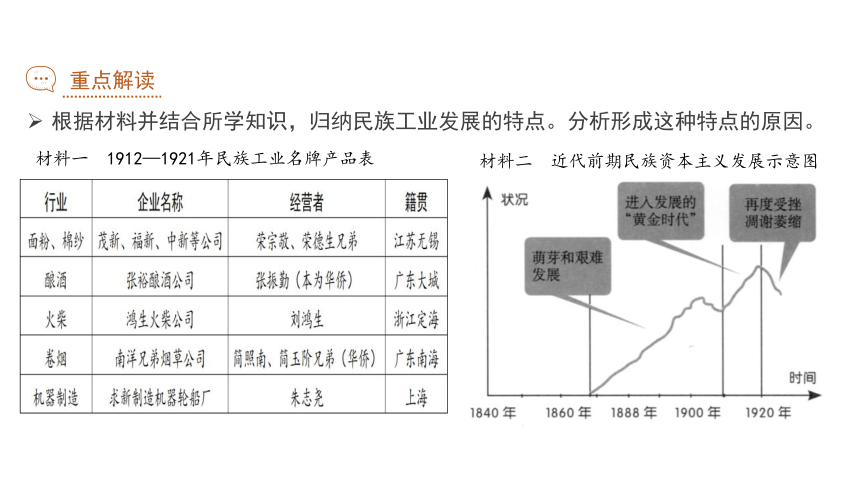

重点解读

根据材料并结合所学知识,归纳民族工业发展的特点。分析形成这种特点的原因。

材料一 1912—1921年民族工业名牌产品表

材料二 近代前期民族资本主义发展示意图

四、知识梳理

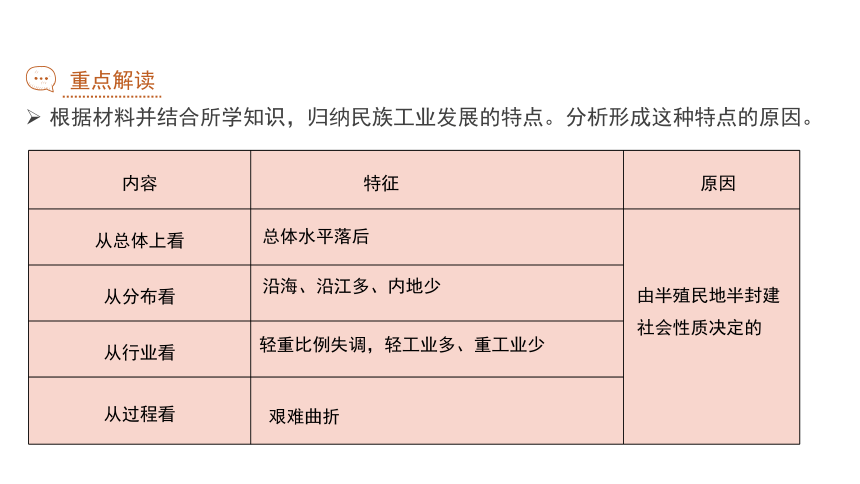

重点解读

根据材料并结合所学知识,归纳民族工业发展的特点。分析形成这种特点的原因。

内容 特征 原因

从总体上看

从分布看

从行业看

从过程看

总体水平落后

沿海、沿江多、内地少

轻重比例失调,轻工业多、重工业少

艰难曲折

由半殖民地半封建社会性质决定的

四、知识梳理

任务二 通过表格,分析比较洋务企业和近代民族工业的异同。

项目 洋务企业 近代民族工业

不同点 根本目的

工业类型

代表企业

管理方式

相同点

维护清王朝的封建统治

发展民族经济,实业救国

军事工业和民用工业

以轻工业为主的民用工业

江南制造总局、福州船政局、

汉阳铁厂、轮船招商局等

大生纱厂、福新面粉公司等

受清政府控制,实行封建衙门式管理

采用资本主义近代企业的管理制度

都是为了促进经济的发展,增强国家实力;都受到外国资本主义的压榨;都在一定程度上抵制了外来侵略,促进了资本主义的发展

四、知识梳理

任务三 通过图片及史料,介绍中国近代社会习俗方面的变化,并思考近代以来社会生活变化的特点及原因。

时间 内容 影响

鸦片战争后 西餐、西式蛋糕、洋酒、洋烟、洋布在 流行,烫发流行。 淡化了封建等级观念,体现了人们追求民主、平等的思想观念。人们的饮食、服饰、婚丧以及休闲娱乐方式日益开放。出现了崇洋 的趋向。

辛亥革命后 民国政府颁了剪辫、易服和 等革除社会陋俗的法令; 废除有损人格的 ,代之以简单的鞠躬、握手礼; 取消“ ”“大人”的称谓。代之以“先生”的称呼; 、集体婚礼、追悼会等新式婚丧礼节纷纷出现; 穿中山装、西服、 成为时尚。

辛亥革命后军警为行人剪辫子

穿改良旗袍的林徽因与穿西装的梁思成

社会习俗的变化

沿海

劝禁缠足

跪拜礼

老爷

文明结婚

旗袍

逐新

四、知识梳理

重点解读

通过史料并结合所学知识,思考近代以来社会生活变化的特点及原因。

民国时期的上海街景

材料 然后,即使在1941年,仍旧可以在三四个小时内从外滩中段跑到一点也没有改变的农村地区。乡村相距不到十英里;水稻田和村庄,可以从市区的任何一座高楼大厦上瞧得清清楚楚。这是世界上最为轮廓鲜明、最富于戏曲性的边界之一。传统的中国绵亘不断,差不多伸展到外国租借的边缘为止。在乡村,人们看不到上海影响的任何迹象。

——【美】罗兹·墨菲著《上海——现代中国的钥匙》

四、知识梳理

重点解读

通过史料并结合所学知识,思考近代以来社会生活变化的特点及原因。

特点 不平衡 总体来看

沿海地区变化大于 地区; 东南各省变化 西北各省; 大中 变化大于广大乡镇; 受过教育和教育程度较高的民众的变化,大于没有受过教育或教育程度较低的民众的变化。 就社会生活的变化,呈现出新旧并呈、 的特征。

原因 洋务运动、维新变法、辛亥革命、 的推动;

民族资本主义的发展;

鸦片战争后, 的传入。

内陆

大于

城市

多元发展

新文化运动

西方文明

四、知识梳理

任务四 列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映的客观规律。

时间 内容 作用

洋务运动期间 洋务派创办 、福州船政学堂等新式学校; 传播了西方先进的文化知识,培养了一些近代人才,为中国近代教育作出了重要贡献,中国近代新式教育逐渐发展起来。

甲午战争后 清政府创办北洋西学堂、南洋 公学;

百日维新期间 清政府创办 ;

1902年 废除八股文;

1905年 清政府停止 ,兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。

京师同文馆

近代教育发展

京师大学堂

科举考试

四、知识梳理

重点解读

废除科举制

1901年

1903年

清政府决定次年开始废除八股取士

1905年

清政府以科举制阻碍学校发展,

决定逐步废除科举制

清政府谕令一律停止科举考试,存在1300多年的科举制度被废除

材料一 变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

——梁启超《变法通议》

材料二 欲补救时艰,必自推广学校始。而欲推广学校,必自停科举始。

——《清帝谕立停科举以广学校》

材料三 1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。同年清廷下令设立学部,在全国遍设新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。 同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

——王宪明、蔡乐苏《中国近现代史述要》

四、知识梳理

背景 鸦片战争后,外国人在上海、香港等地创办了许多供在华外国人阅读的外文报刊;

报纸 1872年在上海创办的《 》是近代中国存在时间最长的中文报纸;《大公报》《新闻报》《解放日报》是民国时期的著名报纸;

刊物 《 》《新青年》《生活》周刊是民国时期影响较大的刊物;

出版机构 商务印书馆、 、开明书店、新华书店等。

申报

近代新闻出版业

东方杂志

中华书局

任务四 列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映的客观规律。

四、知识梳理

文学 郭沫若的《女神》、茅盾的《子夜》、鲁迅的《 》《阿Q正传》、曹禺的《雷雨》、赵树理的《小二黑结婚》、丁玲的《太阳照在桑干河上》、老舍的《骆驼祥子》等;

绘画 齐白石擅绘花鸟草虫, 熟悉中西画法,作品有《田横五百士》《愚公移山》等;

音乐 创作《义勇军进行曲》《毕业歌》等歌曲,田汉给《义勇军进行曲》作词,冼星海创作《 》;

电影 20世纪初,电影传人中国。中国自已拍摄的第一部无声电影是《定军山》,第一部有声电影是《 》。

狂人日记

近代文学艺术

齐白石《百虾图》

徐悲鸿

聂耳

黄河大合唱

歌女红牡丹

任务四 列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映的客观规律。

四、知识梳理

重点解读

根据材料指出中国近代新式教育发展的特点,并分析“改造中国传统教育”的作用。

材料 19世纪中叶以后,国内开明士大夫、政府官僚为了救亡图强,不得不借鉴西方资本主义国家的制度、文化,改造中国传统的制度、文化。……进入20世纪后,清朝政府有了彻底改造中国传统教育的决心,下令改书院为学堂,颁诏实施新学制,甚至废除科举制,中国近代高等教育进入近现代发展史上的第一个高潮期……在半个世纪的发展中,糅合了中国传统人文精神和西方近现代大学特质的中国近现代大学,已经形成了自己别具一格的制度与文化特色。这种制度和文化特色为中国社会从半殖民地半封建社会向现代社会的转变做出了巨大贡献。

——摘编自曲士培《中国大学教育史》

特点:带有鲜明的救亡图强目的;中西结合,既有中国传统人文精神又有西方近现代大学特质。

作用:推动了中国近代高等教育的发展;促进了中国社会从半殖民地半封建社会向现代社会

的转变。

五、单元导图

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

经济和社会生活的变化

民族资本主义的发展

社会生活的变化

教育文化事业的发展

教育、新闻出版业的发展

文学艺术的成就

六、巩固训练

1.(济南中考)1899年,坐落在南通唐家闸的大生纱厂开工试车了。纱厂的创办人是5年前夺魁的状元,一个状元竟然“舍本逐末”,成为轰动一时的新闻。这个状元是( )

A. 张謇 B. 荣宗敬 C. 侯德榜 D. 卢作孚

A

【解析】依据题干“大生纱厂”“状元”和所学知识可知,甲午战后,清末状元张謇提出实业救国的思想,并由此走上了实业救国的道路,在家乡江苏南通创办大生纱厂等近代企业,A项正确;荣宗敬、侯德榜、卢作孚都是近代著名实业家,但并没有取得状元身份,排除B、C、D项。故选A项。

真题模拟

六、巩固训练

2.(盐城中考)中国近代民族资本主义在夹缝中顽强挣扎。其获得发展良机、出现“短暂的春天”是在( )

A. ①段 B. ②段 C. ③段 D. ④段

【解析】根据所学可知,1912—1919年由于西方列强忙于一战,中国民族资本主义企业获得了较快的发展,被称为“短暂的春天”,对应图中②段,故选B;①段对应的是民族资本主义产生和初步发展时期,A错误;1919—1927年一战结束后帝国主义卷土重来,民族资本主义受到挫折,③段错误,排除C;1927年南京国民政府建立后,采取一系列措施,民族资本主义企业得到了较快的发展,但是到1937年全面侵华战争的爆发后,民族资本主义受到沉重打击,陷入困境,因此④段总体呈现下降趋势,D错误。

真题模拟

B

六、巩固训练

3.(广东中考)1894年外国在华产业资本约为0.54亿元,为中国产业资本的1.5倍;到1911年外国在华企业投资约为20亿元,以高出数倍的绝对优势对中国资本形成巨大的压力。由此可见( )

A. 中国经济命脉被列强控制 B. 民族资本主义举步维艰

C. 民族矛盾上升为主要矛盾 D. 清朝对外贸易发展迅速

B

【解析】根据题干“到1911年外国在华企业……以高出数倍的绝对优势对中国资本形成巨大的压力。”并结合所学知识可知,1895年甲午战争后,签订《马关条约》给予了外国人在中国投资设厂的权力。列强纷纷在中国开办工厂,形成了对中国近代工业的垄断,使中国民族工业难以独立发展、举步维艰,故B项符合题意;题干材料说明列强在中国投资设厂使民族资本主义举步维艰,无法说明中国经济命脉被列强控制和民族矛盾上升为社会主要矛盾,排除AC项;从“外国在华企业”可知,材料无法说明对外贸易发展迅速,排除D项。故选B项。

真题模拟

六、巩固训练

4.(南京中考)20世纪初,清政府统一全国学制,“仍以忠君和尊孔为……大幅度增加西方教育中的自然科学与社会科学内容”。当时中国教育( )

A. 开始出现新式学校 B. 呈现出新旧并存特点

C. 掀起尊孔复古思潮 D. 举起民主、科学旗帜

B

【解析】依据所学知识可知,1905年清政府废除科举考试,与此同时,清政府还通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制,中国近代新式教育逐渐发展起来,但在教学内容上“仍以忠君和尊孔为……大幅度增加西方教育中的自然科学与社会科学内容”因此20世纪初,中国教育呈现出新旧并存特点,故B正确;洋务运动时期,洋务派先后兴办了同文馆、福州船政学堂等一批新式学校,故A错误;袁世凯窃取辛亥革命胜利果实后,掀起尊孔复古思潮,故C错误;新文化运动举起民主、科学旗帜,故D错误。综上答案B。

真题模拟

5.(河南二模节选)

真题模拟

六、巩固训练

材料一

根据材料一,分析1839—1903年近代教育发展有何特点

【解析】本题主要考察学生分析材料和归纳总结的能力。

【答案】开始时多由传教士创办、主要集中在经济较发达地区、近代化探索运动的推动。

时间 事件 创办人 备注

1839年 马札逊学堂 传教士马札逊 澳门

1843年 英华学院 传教士爱札逊 从印尼迁至香港

1844年 宁波女塾 传教士爱尔德赛 宁波

1861年 京师同文馆 恭亲王奕诉 北京

1864年 广州同文馆 谈文和 广州

1898年 京师大学堂 张百熙等 北京

1903年 《奏定学堂章程》 张之洞等 建立初等、高等学堂的教育体系

第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

单元综合复习

一、课标要求

第25课 经济和社会生活的变化

学习要点: 张謇兴办实业、民国以来剪发辫、易服饰等社会习俗方面的变化

学习提示:初步认识近代中国民族工业的曲折发展。

第26课 教育文化事业的发展

学习要点:京师大学堂的开办和科举制度的废除、《申报》、商务印书馆

学习提示:了解近代新式教育发展的主要史实和近代新闻出版事业的发展。

人民解放战争

19世纪六七十年代

1918年

洋务运动

《定军山》拍摄;科举制废除

创办京师大学堂

1905年

二、单元解构

社会生活:

新旧并存、多元发展

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

张謇创办大生纱厂

1931年

拍摄《歌女红牡丹》

近代民族

工业发展:

产生

初步发展

1897年

1898年

1912年

1914年

京师大学堂改名为北京大学

《申报》创立

1872年

“短暂春天”

初步发展

教育方面:

传统教育

废除科举制,新式学堂教育

甲午战败后

1949年

商务印书馆创办

凋谢萎缩

快速发展

再度受挫

文艺创作空前繁荣、成就突出

民族资本主义经济产生

第一次

世界大战

新闻出版业发展

文化方面:

三、任务分解

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

通过图片及史料,介绍中国近代社会习俗方面的变化,并思考近代以来

社会生活变化的特点及原因。

通过表格,分析比较洋务企业和近代民族工业的异同。

单元任务

任务1

任务2

任务4

任务3

列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是

一定时期的政治经济的反映的客观规律。

四、知识梳理

任务一 通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

背景 战争后,外国人纷纷在华开办工厂、开采矿山,刺激了中国民族工业的发展;清政府放宽了对 的限制,民间掀起办厂浪潮。

主张 “ ”

概况 甲午中日战争后,创办 ;还创办垦牧公司、轮船公司、面粉厂、油料厂和冶铁厂等产业;获利后兴办学校、图书馆、博物苑、气象台、医院、公园和剧场等文化和公益事业。

评价 张謇是中国近代史上著名的“ ”,推动了中国轻工业的发展;张謇兴办实业的历程是近代中国民族工业曲折发展的缩影。

状元实业家

甲午中日

实业救国

大生纱厂

张謇(1853—1926年)

民间设厂

张謇兴办实业

四、知识梳理

任务一 通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

荣宗敬和荣德生兄弟利用第一次世界大战期间的“ ”,建立起以 和 为主的庞大家族企业。

九一八事变后,北方面粉市场被日本侵占,日本的棉纱在华大量倾销,荣氏企业陷入困境。当它经历艰险渡过难关后不久,又遭到日本侵华战火的洗劫,企业遭受重创,荣宗敬忧愤而死。

抗战胜利后,荣氏企业虽然有所恢复,但 发动的内战再次使它陷入生存危机。

荣氏兄弟创办的福新面粉公司

荣氏兄弟兴办实业

短暂的春天

纺织业

面粉业

国民党

四、知识梳理

任务一 通过张謇、荣氏兄弟等民族资本家兴办实业的历程,初步认识近代中

国民族工业的曲折发展。

发展阶段 时间 主要原因

产 生 19世纪 年代 的诱导;外国资本主义丰厚利润的刺激;自然经济的逐渐解体。

初步发展 战争后 清政府放宽对民间设厂的限制;外国人在华开办工厂、开采矿山、刺激民族工业的发展; 思想。

短暂春天 一战期间 辛亥革命后, 临时政府颁布了一系列奖励发展实业的法令;一战期间,西方列强暂时放松对中国的经济侵略。

萧条发展 第一次世界大战后 帝国主义经济实力卷土重来;民族工业受三座大山的压迫。

中华民国

六七十

甲午中日

实业救国

近代民族工业分布图

(19世纪60—90年代)

洋务运动

四、知识梳理

重点解读

根据材料并结合所学知识,归纳民族工业发展的特点。分析形成这种特点的原因。

材料一 1912—1921年民族工业名牌产品表

材料二 近代前期民族资本主义发展示意图

四、知识梳理

重点解读

根据材料并结合所学知识,归纳民族工业发展的特点。分析形成这种特点的原因。

内容 特征 原因

从总体上看

从分布看

从行业看

从过程看

总体水平落后

沿海、沿江多、内地少

轻重比例失调,轻工业多、重工业少

艰难曲折

由半殖民地半封建社会性质决定的

四、知识梳理

任务二 通过表格,分析比较洋务企业和近代民族工业的异同。

项目 洋务企业 近代民族工业

不同点 根本目的

工业类型

代表企业

管理方式

相同点

维护清王朝的封建统治

发展民族经济,实业救国

军事工业和民用工业

以轻工业为主的民用工业

江南制造总局、福州船政局、

汉阳铁厂、轮船招商局等

大生纱厂、福新面粉公司等

受清政府控制,实行封建衙门式管理

采用资本主义近代企业的管理制度

都是为了促进经济的发展,增强国家实力;都受到外国资本主义的压榨;都在一定程度上抵制了外来侵略,促进了资本主义的发展

四、知识梳理

任务三 通过图片及史料,介绍中国近代社会习俗方面的变化,并思考近代以来社会生活变化的特点及原因。

时间 内容 影响

鸦片战争后 西餐、西式蛋糕、洋酒、洋烟、洋布在 流行,烫发流行。 淡化了封建等级观念,体现了人们追求民主、平等的思想观念。人们的饮食、服饰、婚丧以及休闲娱乐方式日益开放。出现了崇洋 的趋向。

辛亥革命后 民国政府颁了剪辫、易服和 等革除社会陋俗的法令; 废除有损人格的 ,代之以简单的鞠躬、握手礼; 取消“ ”“大人”的称谓。代之以“先生”的称呼; 、集体婚礼、追悼会等新式婚丧礼节纷纷出现; 穿中山装、西服、 成为时尚。

辛亥革命后军警为行人剪辫子

穿改良旗袍的林徽因与穿西装的梁思成

社会习俗的变化

沿海

劝禁缠足

跪拜礼

老爷

文明结婚

旗袍

逐新

四、知识梳理

重点解读

通过史料并结合所学知识,思考近代以来社会生活变化的特点及原因。

民国时期的上海街景

材料 然后,即使在1941年,仍旧可以在三四个小时内从外滩中段跑到一点也没有改变的农村地区。乡村相距不到十英里;水稻田和村庄,可以从市区的任何一座高楼大厦上瞧得清清楚楚。这是世界上最为轮廓鲜明、最富于戏曲性的边界之一。传统的中国绵亘不断,差不多伸展到外国租借的边缘为止。在乡村,人们看不到上海影响的任何迹象。

——【美】罗兹·墨菲著《上海——现代中国的钥匙》

四、知识梳理

重点解读

通过史料并结合所学知识,思考近代以来社会生活变化的特点及原因。

特点 不平衡 总体来看

沿海地区变化大于 地区; 东南各省变化 西北各省; 大中 变化大于广大乡镇; 受过教育和教育程度较高的民众的变化,大于没有受过教育或教育程度较低的民众的变化。 就社会生活的变化,呈现出新旧并呈、 的特征。

原因 洋务运动、维新变法、辛亥革命、 的推动;

民族资本主义的发展;

鸦片战争后, 的传入。

内陆

大于

城市

多元发展

新文化运动

西方文明

四、知识梳理

任务四 列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映的客观规律。

时间 内容 作用

洋务运动期间 洋务派创办 、福州船政学堂等新式学校; 传播了西方先进的文化知识,培养了一些近代人才,为中国近代教育作出了重要贡献,中国近代新式教育逐渐发展起来。

甲午战争后 清政府创办北洋西学堂、南洋 公学;

百日维新期间 清政府创办 ;

1902年 废除八股文;

1905年 清政府停止 ,兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制。

京师同文馆

近代教育发展

京师大学堂

科举考试

四、知识梳理

重点解读

废除科举制

1901年

1903年

清政府决定次年开始废除八股取士

1905年

清政府以科举制阻碍学校发展,

决定逐步废除科举制

清政府谕令一律停止科举考试,存在1300多年的科举制度被废除

材料一 变法之本,在育人才;人才之兴,在开学校。

——梁启超《变法通议》

材料二 欲补救时艰,必自推广学校始。而欲推广学校,必自停科举始。

——《清帝谕立停科举以广学校》

材料三 1905年9月2日,清廷正式颁发上谕废除科举。同年清廷下令设立学部,在全国遍设新式学堂,制定《重订各级学堂章程》,统一规定全国各地学堂的学制,学堂兼学中学与西学。 同时选派留学生出国和鼓励自费出洋,学成归国,经考核均授予功名。

——王宪明、蔡乐苏《中国近现代史述要》

四、知识梳理

背景 鸦片战争后,外国人在上海、香港等地创办了许多供在华外国人阅读的外文报刊;

报纸 1872年在上海创办的《 》是近代中国存在时间最长的中文报纸;《大公报》《新闻报》《解放日报》是民国时期的著名报纸;

刊物 《 》《新青年》《生活》周刊是民国时期影响较大的刊物;

出版机构 商务印书馆、 、开明书店、新华书店等。

申报

近代新闻出版业

东方杂志

中华书局

任务四 列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映的客观规律。

四、知识梳理

文学 郭沫若的《女神》、茅盾的《子夜》、鲁迅的《 》《阿Q正传》、曹禺的《雷雨》、赵树理的《小二黑结婚》、丁玲的《太阳照在桑干河上》、老舍的《骆驼祥子》等;

绘画 齐白石擅绘花鸟草虫, 熟悉中西画法,作品有《田横五百士》《愚公移山》等;

音乐 创作《义勇军进行曲》《毕业歌》等歌曲,田汉给《义勇军进行曲》作词,冼星海创作《 》;

电影 20世纪初,电影传人中国。中国自已拍摄的第一部无声电影是《定军山》,第一部有声电影是《 》。

狂人日记

近代文学艺术

齐白石《百虾图》

徐悲鸿

聂耳

黄河大合唱

歌女红牡丹

任务四 列举中国近代教育和文化发展的主要史实,体会一定时期的思想文化是一定时期的政治经济的反映的客观规律。

四、知识梳理

重点解读

根据材料指出中国近代新式教育发展的特点,并分析“改造中国传统教育”的作用。

材料 19世纪中叶以后,国内开明士大夫、政府官僚为了救亡图强,不得不借鉴西方资本主义国家的制度、文化,改造中国传统的制度、文化。……进入20世纪后,清朝政府有了彻底改造中国传统教育的决心,下令改书院为学堂,颁诏实施新学制,甚至废除科举制,中国近代高等教育进入近现代发展史上的第一个高潮期……在半个世纪的发展中,糅合了中国传统人文精神和西方近现代大学特质的中国近现代大学,已经形成了自己别具一格的制度与文化特色。这种制度和文化特色为中国社会从半殖民地半封建社会向现代社会的转变做出了巨大贡献。

——摘编自曲士培《中国大学教育史》

特点:带有鲜明的救亡图强目的;中西结合,既有中国传统人文精神又有西方近现代大学特质。

作用:推动了中国近代高等教育的发展;促进了中国社会从半殖民地半封建社会向现代社会

的转变。

五、单元导图

近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

经济和社会生活的变化

民族资本主义的发展

社会生活的变化

教育文化事业的发展

教育、新闻出版业的发展

文学艺术的成就

六、巩固训练

1.(济南中考)1899年,坐落在南通唐家闸的大生纱厂开工试车了。纱厂的创办人是5年前夺魁的状元,一个状元竟然“舍本逐末”,成为轰动一时的新闻。这个状元是( )

A. 张謇 B. 荣宗敬 C. 侯德榜 D. 卢作孚

A

【解析】依据题干“大生纱厂”“状元”和所学知识可知,甲午战后,清末状元张謇提出实业救国的思想,并由此走上了实业救国的道路,在家乡江苏南通创办大生纱厂等近代企业,A项正确;荣宗敬、侯德榜、卢作孚都是近代著名实业家,但并没有取得状元身份,排除B、C、D项。故选A项。

真题模拟

六、巩固训练

2.(盐城中考)中国近代民族资本主义在夹缝中顽强挣扎。其获得发展良机、出现“短暂的春天”是在( )

A. ①段 B. ②段 C. ③段 D. ④段

【解析】根据所学可知,1912—1919年由于西方列强忙于一战,中国民族资本主义企业获得了较快的发展,被称为“短暂的春天”,对应图中②段,故选B;①段对应的是民族资本主义产生和初步发展时期,A错误;1919—1927年一战结束后帝国主义卷土重来,民族资本主义受到挫折,③段错误,排除C;1927年南京国民政府建立后,采取一系列措施,民族资本主义企业得到了较快的发展,但是到1937年全面侵华战争的爆发后,民族资本主义受到沉重打击,陷入困境,因此④段总体呈现下降趋势,D错误。

真题模拟

B

六、巩固训练

3.(广东中考)1894年外国在华产业资本约为0.54亿元,为中国产业资本的1.5倍;到1911年外国在华企业投资约为20亿元,以高出数倍的绝对优势对中国资本形成巨大的压力。由此可见( )

A. 中国经济命脉被列强控制 B. 民族资本主义举步维艰

C. 民族矛盾上升为主要矛盾 D. 清朝对外贸易发展迅速

B

【解析】根据题干“到1911年外国在华企业……以高出数倍的绝对优势对中国资本形成巨大的压力。”并结合所学知识可知,1895年甲午战争后,签订《马关条约》给予了外国人在中国投资设厂的权力。列强纷纷在中国开办工厂,形成了对中国近代工业的垄断,使中国民族工业难以独立发展、举步维艰,故B项符合题意;题干材料说明列强在中国投资设厂使民族资本主义举步维艰,无法说明中国经济命脉被列强控制和民族矛盾上升为社会主要矛盾,排除AC项;从“外国在华企业”可知,材料无法说明对外贸易发展迅速,排除D项。故选B项。

真题模拟

六、巩固训练

4.(南京中考)20世纪初,清政府统一全国学制,“仍以忠君和尊孔为……大幅度增加西方教育中的自然科学与社会科学内容”。当时中国教育( )

A. 开始出现新式学校 B. 呈现出新旧并存特点

C. 掀起尊孔复古思潮 D. 举起民主、科学旗帜

B

【解析】依据所学知识可知,1905年清政府废除科举考试,与此同时,清政府还通令兴办学堂,颁布各级学堂章程,统一全国学制,中国近代新式教育逐渐发展起来,但在教学内容上“仍以忠君和尊孔为……大幅度增加西方教育中的自然科学与社会科学内容”因此20世纪初,中国教育呈现出新旧并存特点,故B正确;洋务运动时期,洋务派先后兴办了同文馆、福州船政学堂等一批新式学校,故A错误;袁世凯窃取辛亥革命胜利果实后,掀起尊孔复古思潮,故C错误;新文化运动举起民主、科学旗帜,故D错误。综上答案B。

真题模拟

5.(河南二模节选)

真题模拟

六、巩固训练

材料一

根据材料一,分析1839—1903年近代教育发展有何特点

【解析】本题主要考察学生分析材料和归纳总结的能力。

【答案】开始时多由传教士创办、主要集中在经济较发达地区、近代化探索运动的推动。

时间 事件 创办人 备注

1839年 马札逊学堂 传教士马札逊 澳门

1843年 英华学院 传教士爱札逊 从印尼迁至香港

1844年 宁波女塾 传教士爱尔德赛 宁波

1861年 京师同文馆 恭亲王奕诉 北京

1864年 广州同文馆 谈文和 广州

1898年 京师大学堂 张百熙等 北京

1903年 《奏定学堂章程》 张之洞等 建立初等、高等学堂的教育体系

同课章节目录

- 第一单元 中国开始沦为半殖民地半封建社会

- 第1课 鸦片战争

- 第2课 第二次鸦片战争

- 第3课 太平天国运动

- 第二单元 近代化的早期探索与民族危机的加剧

- 第4课 洋务运动

- 第5课 甲午中日战争与列强瓜分中国狂潮

- 第6课 戊戌变法

- 第7课 八国联军侵华与《辛丑条约》签订

- 第三单元 资产阶级民主革命与中华民国的建立

- 第8课 革命先行者孙中山

- 第9课 辛亥革命

- 第10课 中华民国的创建

- 第11课 北洋政府的统治与军阀割据

- 第四单元 新民主主义革命的开始

- 第12课 新文化运动

- 第13课 五四运动

- 第14课 中国共产党诞生

- 第五单元 从国共合作到国共对立

- 第15课 北伐战争

- 第16课 毛泽东开辟井冈山道路

- 第17课 中国工农红军长征

- 第六单元 中华民族的抗日战争

- 第18课 从九一八事变到西安事变

- 第19课 七七事变与全民族抗战

- 第20课 正面战场的抗战

- 第21课 敌后战场的抗战

- 第22课 抗日战争的胜利

- 第七单元 人民解放战争

- 第23课 内战爆发

- 第24课 人民解放战争的胜利

- 第八单元 近代经济、社会生活与教育文化事业的发展

- 第25课 经济和社会生活的变化

- 第26课 教育文化事业的发展

- 第27课 活动课:考察近代历史遗迹