5 黄河颂 习题课件(共22张PPT)

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

5 黄河颂

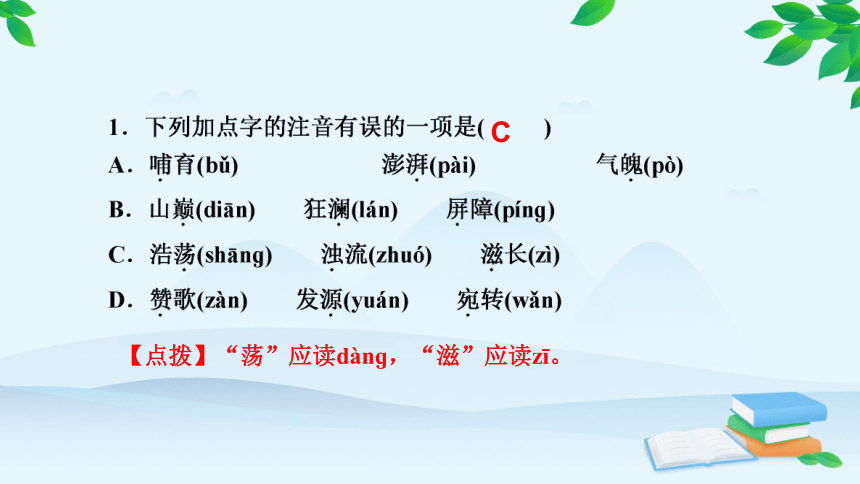

C

【点拨】“荡”应读dànɡ,“滋”应读zī。

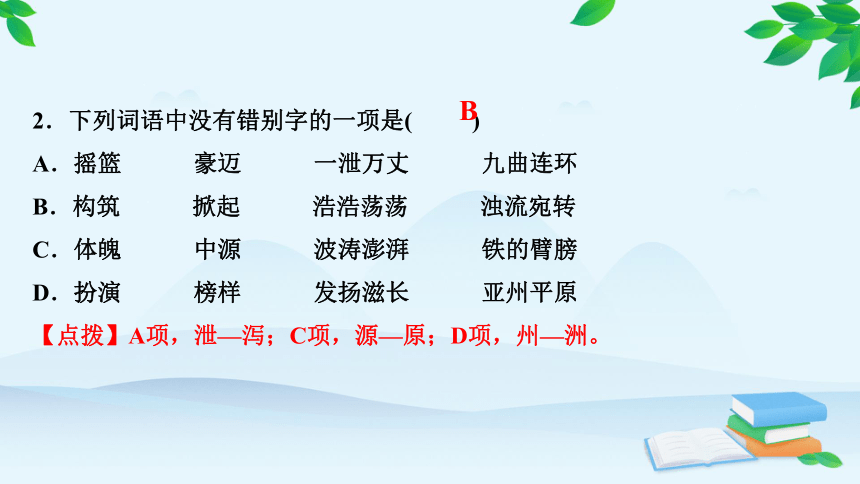

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.摇篮 豪迈 一泄万丈 九曲连环

B.构筑 掀起 浩浩荡荡 浊流宛转

C.体魄 中源 波涛澎湃 铁的臂膀

D.扮演 榜样 发扬滋长 亚州平原

【点拨】A项,泄—泻;C项,源—原;D项,州—洲。

B

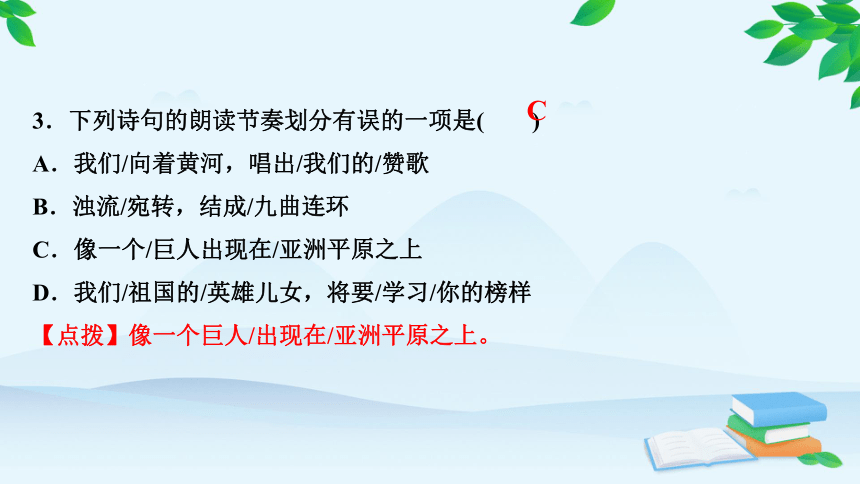

3.下列诗句的朗读节奏划分有误的一项是( )

A.我们/向着黄河,唱出/我们的/赞歌

B.浊流/宛转,结成/九曲连环

C.像一个/巨人出现在/亚洲平原之上

D.我们/祖国的/英雄儿女,将要/学习/你的榜样

【点拨】像一个巨人/出现在/亚洲平原之上。

C

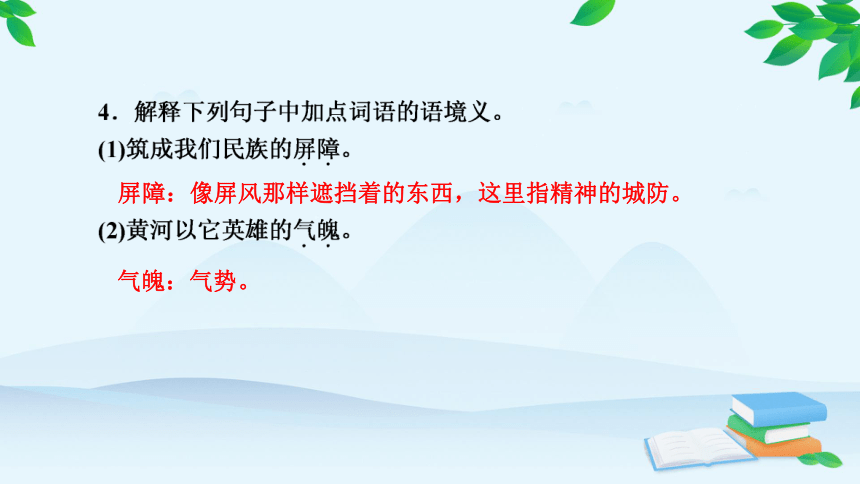

屏障:像屏风那样遮挡着的东西,这里指精神的城防。

气魄:气势。

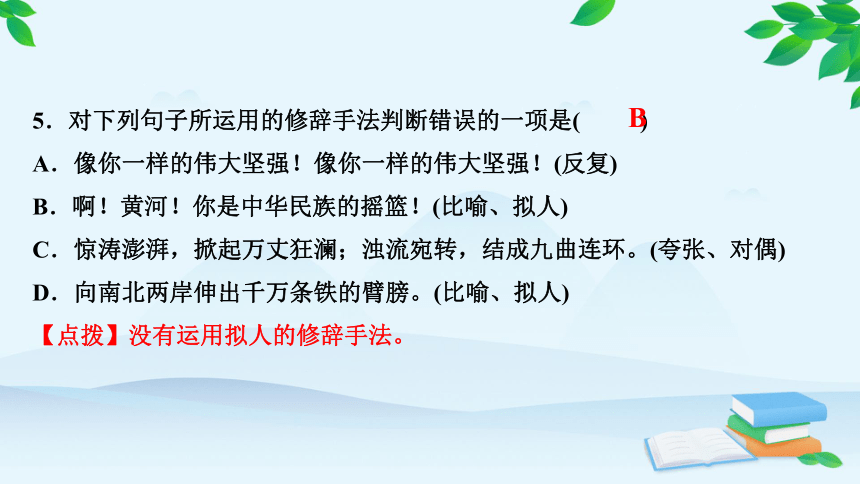

5.对下列句子所运用的修辞手法判断错误的一项是( )

A.像你一样的伟大坚强!像你一样的伟大坚强!(反复)

B.啊!黄河!你是中华民族的摇篮!(比喻、拟人)

C.惊涛澎湃,掀起万丈狂澜;浊流宛转,结成九曲连环。(夸张、对偶)

D.向南北两岸伸出千万条铁的臂膀。(比喻、拟人)

【点拨】没有运用拟人的修辞手法。

B

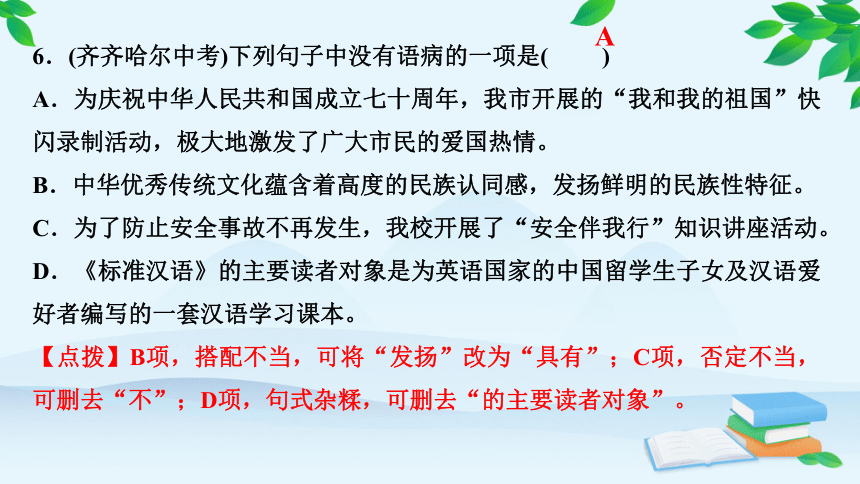

6.(齐齐哈尔中考)下列句子中没有语病的一项是( )

A.为庆祝中华人民共和国成立七十周年,我市开展的“我和我的祖国”快闪录制活动,极大地激发了广大市民的爱国热情。

B.中华优秀传统文化蕴含着高度的民族认同感,发扬鲜明的民族性特征。

C.为了防止安全事故不再发生,我校开展了“安全伴我行”知识讲座活动。

D.《标准汉语》的主要读者对象是为英语国家的中国留学生子女及汉语爱好者编写的一套汉语学习课本。

【点拨】B项,搭配不当,可将“发扬”改为“具有”;C项,否定不当,可删去“不”;D项,句式杂糅,可删去“的主要读者对象”。

A

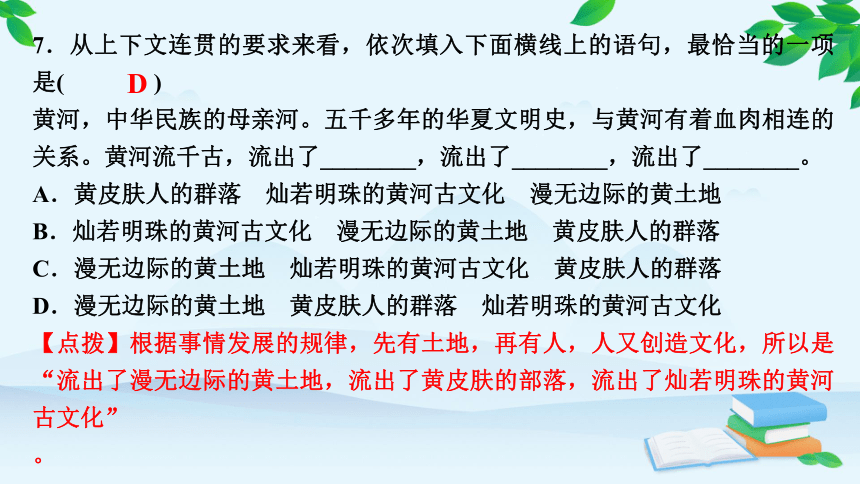

7.从上下文连贯的要求来看,依次填入下面横线上的语句,最恰当的一项是( )

黄河,中华民族的母亲河。五千多年的华夏文明史,与黄河有着血肉相连的关系。黄河流千古,流出了________,流出了________,流出了________。

A.黄皮肤人的群落 灿若明珠的黄河古文化 漫无边际的黄土地

B.灿若明珠的黄河古文化 漫无边际的黄土地 黄皮肤人的群落

C.漫无边际的黄土地 灿若明珠的黄河古文化 黄皮肤人的群落

D.漫无边际的黄土地 黄皮肤人的群落 灿若明珠的黄河古文化

【点拨】根据事情发展的规律,先有土地,再有人,人又创造文化,所以是“流出了漫无边际的黄土地,流出了黄皮肤的部落,流出了灿若明珠的黄河古文化”

。

D

(一)

阅读《黄河颂》,完成下列各题。

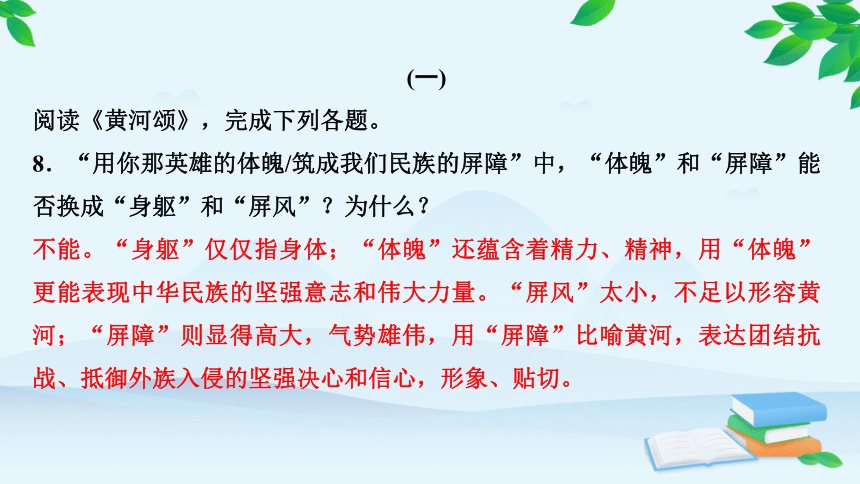

8.“用你那英雄的体魄/筑成我们民族的屏障”中,“体魄”和“屏障”能否换成“身躯”和“屏风”?为什么?

不能。“身躯”仅仅指身体;“体魄”还蕴含着精力、精神,用“体魄”更能表现中华民族的坚强意志和伟大力量。“屏风”太小,不足以形容黄河;“屏障”则显得高大,气势雄伟,用“屏障”比喻黄河,表达团结抗战、抵御外族入侵的坚强决心和信心,形象、贴切。

9.歌词中反复出现的“啊!黄河!”起到什么作用?

“啊!黄河!”反复出现,将全诗分为三个层次,依次是黄河养育了中华民族、黄河保卫了中华民族、黄河还将激励着中华民族。由实到虚,环环相扣,逐步深入。

10.诗人从哪些方面赞美了黄河的气魄?他借歌颂黄河表达了什么感情?

从黄河的自然特点、地理特征,黄河在历史上对中华民族的贡献等方面赞美了黄河的气魄。诗人借歌颂黄河来歌颂我们的民族,激发了广大中华儿女的民族自豪感和自信心,从而激励中华儿女像黄河一样“伟大坚定”,以英勇的气概和坚定的决心保卫黄河,保卫祖国。

11.对诗歌《黄河颂》的分析,下列说法错误的一项是( )

A.歌词“望黄河”部分,一个“望”字统领下文,“望”的内容,虚实结合,章法谨严。

B.“向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。”诗中“铁的臂膀”是形容黄河的无数支流。

C.全诗都以第二人称“你”来称呼黄河,使感情抒发得更为直接、真切、浓烈。

D.诗歌写得明快雄健,以长句为主,长短结合,自由奔放且错落有致。

D

(二)

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风越刮越毒。滩涂之上,野生的芦苇荡随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着、怒放着,大风刮过,就像下大雪一样。尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。芦花的母性,这个时候也显现了出来:它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

④我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀,黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?哪里有蓝呢?

⑤不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!连大海都敢冲撞的黄河!那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,是中国人的秉性!

⑥船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。渐渐地,人群开始稀了,有人开始下船去了,接下来是第二三四五个,直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑦其中的一个朋友,他凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,想从中寻找出一种遗憾的感觉来,因为他们都来自当地,只我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑧其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!他更不知道,正是因了黄河的这种野性,这种大气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑨这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听。从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?答案只有一个:“怒从黄河来!”

(有删改)

12.通读全文,并联系标题和结尾段,说说作者写了哪两个方面的“怒”。

芦花之怒;黄河之怒。

13.阅读第④⑤⑦⑧段,简要概括作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么?

遗憾:没能看到黄河入海的壮观景象;收获:看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

14.做批注是非常好的读书方法。做批注就是指在阅读时把自己的感悟、理解、评价或疑难问题,用简练的语言和相应的符号标注在文章的空白处。下面是对文中第②段画线句做的批注,请你依照这个批注对文中第③段的画线句做批注。

批注:这一句运用比喻、排比的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

示例:这一句通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地表现出黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

15.联系课文《黄河颂》,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。

略。【点拨】围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答,分析到其中一点即可。

16.观察下面黄君璧的画作《飞瀑雷鸣》,写一段解说文字,至少用上一个成语。

示例:画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。整个画面气韵生动、气势磅礴、浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

17.【写作借鉴】本诗综合运用了比喻等修辞手法来赞颂黄河,歌颂黄河。语言生动形象,富有表现力。

【片段仿写】请运用比喻的修辞手法写一段话。(100字左右)

【例文】沿着水泥路一路走去,东边花坛里小叶黄杨生机勃勃,像是一排排集合站队的小学生,香樟树枝繁叶茂,远看像一把把绿色的大伞。西边是宽阔的操场,操场是用红色和绿色的塑胶铺成的,正前方一面鲜艳的五星红旗在空中飘扬,一排排香樟树像士兵一样挺立在操场周围。

5 黄河颂

C

【点拨】“荡”应读dànɡ,“滋”应读zī。

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.摇篮 豪迈 一泄万丈 九曲连环

B.构筑 掀起 浩浩荡荡 浊流宛转

C.体魄 中源 波涛澎湃 铁的臂膀

D.扮演 榜样 发扬滋长 亚州平原

【点拨】A项,泄—泻;C项,源—原;D项,州—洲。

B

3.下列诗句的朗读节奏划分有误的一项是( )

A.我们/向着黄河,唱出/我们的/赞歌

B.浊流/宛转,结成/九曲连环

C.像一个/巨人出现在/亚洲平原之上

D.我们/祖国的/英雄儿女,将要/学习/你的榜样

【点拨】像一个巨人/出现在/亚洲平原之上。

C

屏障:像屏风那样遮挡着的东西,这里指精神的城防。

气魄:气势。

5.对下列句子所运用的修辞手法判断错误的一项是( )

A.像你一样的伟大坚强!像你一样的伟大坚强!(反复)

B.啊!黄河!你是中华民族的摇篮!(比喻、拟人)

C.惊涛澎湃,掀起万丈狂澜;浊流宛转,结成九曲连环。(夸张、对偶)

D.向南北两岸伸出千万条铁的臂膀。(比喻、拟人)

【点拨】没有运用拟人的修辞手法。

B

6.(齐齐哈尔中考)下列句子中没有语病的一项是( )

A.为庆祝中华人民共和国成立七十周年,我市开展的“我和我的祖国”快闪录制活动,极大地激发了广大市民的爱国热情。

B.中华优秀传统文化蕴含着高度的民族认同感,发扬鲜明的民族性特征。

C.为了防止安全事故不再发生,我校开展了“安全伴我行”知识讲座活动。

D.《标准汉语》的主要读者对象是为英语国家的中国留学生子女及汉语爱好者编写的一套汉语学习课本。

【点拨】B项,搭配不当,可将“发扬”改为“具有”;C项,否定不当,可删去“不”;D项,句式杂糅,可删去“的主要读者对象”。

A

7.从上下文连贯的要求来看,依次填入下面横线上的语句,最恰当的一项是( )

黄河,中华民族的母亲河。五千多年的华夏文明史,与黄河有着血肉相连的关系。黄河流千古,流出了________,流出了________,流出了________。

A.黄皮肤人的群落 灿若明珠的黄河古文化 漫无边际的黄土地

B.灿若明珠的黄河古文化 漫无边际的黄土地 黄皮肤人的群落

C.漫无边际的黄土地 灿若明珠的黄河古文化 黄皮肤人的群落

D.漫无边际的黄土地 黄皮肤人的群落 灿若明珠的黄河古文化

【点拨】根据事情发展的规律,先有土地,再有人,人又创造文化,所以是“流出了漫无边际的黄土地,流出了黄皮肤的部落,流出了灿若明珠的黄河古文化”

。

D

(一)

阅读《黄河颂》,完成下列各题。

8.“用你那英雄的体魄/筑成我们民族的屏障”中,“体魄”和“屏障”能否换成“身躯”和“屏风”?为什么?

不能。“身躯”仅仅指身体;“体魄”还蕴含着精力、精神,用“体魄”更能表现中华民族的坚强意志和伟大力量。“屏风”太小,不足以形容黄河;“屏障”则显得高大,气势雄伟,用“屏障”比喻黄河,表达团结抗战、抵御外族入侵的坚强决心和信心,形象、贴切。

9.歌词中反复出现的“啊!黄河!”起到什么作用?

“啊!黄河!”反复出现,将全诗分为三个层次,依次是黄河养育了中华民族、黄河保卫了中华民族、黄河还将激励着中华民族。由实到虚,环环相扣,逐步深入。

10.诗人从哪些方面赞美了黄河的气魄?他借歌颂黄河表达了什么感情?

从黄河的自然特点、地理特征,黄河在历史上对中华民族的贡献等方面赞美了黄河的气魄。诗人借歌颂黄河来歌颂我们的民族,激发了广大中华儿女的民族自豪感和自信心,从而激励中华儿女像黄河一样“伟大坚定”,以英勇的气概和坚定的决心保卫黄河,保卫祖国。

11.对诗歌《黄河颂》的分析,下列说法错误的一项是( )

A.歌词“望黄河”部分,一个“望”字统领下文,“望”的内容,虚实结合,章法谨严。

B.“向南北两岸/伸出千万条铁的臂膀。”诗中“铁的臂膀”是形容黄河的无数支流。

C.全诗都以第二人称“你”来称呼黄河,使感情抒发得更为直接、真切、浓烈。

D.诗歌写得明快雄健,以长句为主,长短结合,自由奔放且错落有致。

D

(二)

怒从黄河来

蒋建伟

①清瘦、苍凉,即使是一棵,也在努力高举着一团白亮亮的雪花,一路裹挟着黄河的怒气——它们如同燃烧的白火焰,撕咬着,拼生赴死,奔向大海……终于,下起了一场大雪。在寒冷中,它们一棵紧挨一棵,一朵雪花开在另一团雪花里,一种倔强生发出另一种倔强,一群群、一群群在黄河口站着,一言不发地站着,站成了一股股排山倒海的雪浪——看哪,那寒风中呼啦啦怒放的芦花,那大批向东、大雪一样咆哮的芦苇荡!

②芦苇荡的美,不只春夏时节,更在于晚秋的芦花。当所有的寒冷挥师南下,气温一天比一天凉,百花缓慢地谢了,谢到最后,只剩下了这一种花。风起一刹那,全世界仿佛变成了一个雪的天堂,那么美,那么纯,那么亲!

③风越刮越毒。滩涂之上,野生的芦苇荡随处冒出来,每一棵,都高举着雪花一样白的花,不分东西南北地盛开着、怒放着,大风刮过,就像下大雪一样。尤其,在波涛汹涌的大海边,数不尽的芦花见证了黄河入海时那动人的一瞬:黄河水裹挟着大量黄色的泥沙奔腾向东,迎面冲向一排排隆隆作响的蓝色海浪,蓝色几欲要抱住黄色,黄色不停地向蓝色发泄着怒火,一个劲拼命挣扎,直到渐渐失去了力量……在这个地方,大海把宽容留下,黄河把野性留下。芦花的母性,这个时候也显现了出来:它们,婷而不媚,挺而不屈,寒而不冷。

④我们此行,是去看黄河入海的壮观景象,感受一下大海的大和黄河的黄,可是,风多么大呀,黑蒙蒙、灰蒙蒙的水色之中,黑色和灰色倒成了主导,哪里有黄?哪里有蓝呢?

⑤不,我分明看到了另一副壮烈的面孔,那是至死都在愤怒中煎熬、不甘、不屈的黄河!连大海都敢冲撞的黄河!那河道,那怒吼,那九曲十八弯,那退潮后的河底的龙脊,是铁了心的牛,是犟了性的驴,使出了浑身上下的劲儿,一股股,一阵阵,一声声,一天天,一年年,后浪追赶着前浪,一股脑儿朝前冲……冲!这充满血性、义气的一个字,是黄河的秉性,是中国人的秉性!

⑥船开始“哒哒哒”着调头、回返,想必船老板看这鬼天气也悻悻然,只得无功而返。渐渐地,人群开始稀了,有人开始下船去了,接下来是第二三四五个,直到我猛一抬头,发现只剩下我们一行的五个人了。

⑦其中的一个朋友,他凑过来,也不说话,径自盯着我的脸,想从中寻找出一种遗憾的感觉来,因为他们都来自当地,只我一个外地人,外地人看不到入海的黄河,难道不遗憾得要死?不过很抱歉,他连哪怕一丝也没有找出,后来自己偷偷藏起了尴尬的眼神,仓皇之间丢下我。

⑧其实,他不知道我此行的最大收获——我看到了一条喝醉了酒的黄河、咽下血牙的黄河、发了怒的黄河、冲向大海的黄河!他更不知道,正是因了黄河的这种野性,这种大气磅礴的怒气,繁衍出了一片片野性的芦苇荡,凝结成一个民族的血性……

⑨这一刻,我多想指着黄河口那么多浩瀚的芦花,把它们骨子里的东西一点一点讲给他听。从大河到大海,从一个烈女子般的芦花到一个伟大的民族。这一路上,到处都在飘飞着芦花大雪,为什么芦花会如此不惧生死?为什么野生的力量会如此排山倒海、不可阻挡?答案只有一个:“怒从黄河来!”

(有删改)

12.通读全文,并联系标题和结尾段,说说作者写了哪两个方面的“怒”。

芦花之怒;黄河之怒。

13.阅读第④⑤⑦⑧段,简要概括作者此行观景的“遗憾”和“收获”分别是什么?

遗憾:没能看到黄河入海的壮观景象;收获:看到芦花怒放、黄河怒吼的壮烈场面。

14.做批注是非常好的读书方法。做批注就是指在阅读时把自己的感悟、理解、评价或疑难问题,用简练的语言和相应的符号标注在文章的空白处。下面是对文中第②段画线句做的批注,请你依照这个批注对文中第③段的画线句做批注。

批注:这一句运用比喻、排比的修辞手法,生动形象地表现了芦花怒放之美,抒发了作者对芦花的喜爱和赞美之情。

示例:这一句通过“裹挟”“奔腾”“冲向”“发泄”“挣扎”等动词,生动具体地表现出黄河水的野性力量,抒发了作者对黄河水的赞美之情。

15.联系课文《黄河颂》,谈谈芦花骨子里蕴含着我们民族怎样的伟大精神。

略。【点拨】围绕“不惧生死、不屈不挠、顽强抗争、团结奋进”等关键词作答,分析到其中一点即可。

16.观察下面黄君璧的画作《飞瀑雷鸣》,写一段解说文字,至少用上一个成语。

示例:画面由瀑布、树木、山崖和溪流构成。银色的瀑布如泛起的雪涛向高崖下猛扑,传来震耳欲聋的轰鸣,大有雷霆万钧之势。瀑布下方水汽氤氲,上方源流蜿蜒,与瀑布的勇猛强悍相互映衬,显出刚柔相济的特色;而旁侧的瀑布半掩半露,与主体瀑布相得益彰,再添一层气势。整个画面气韵生动、气势磅礴、浑然一体,充分表现出作者深厚独到的思想艺术造诣。

17.【写作借鉴】本诗综合运用了比喻等修辞手法来赞颂黄河,歌颂黄河。语言生动形象,富有表现力。

【片段仿写】请运用比喻的修辞手法写一段话。(100字左右)

【例文】沿着水泥路一路走去,东边花坛里小叶黄杨生机勃勃,像是一排排集合站队的小学生,香樟树枝繁叶茂,远看像一把把绿色的大伞。西边是宽阔的操场,操场是用红色和绿色的塑胶铺成的,正前方一面鲜艳的五星红旗在空中飘扬,一排排香樟树像士兵一样挺立在操场周围。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读