人美版▏(北京)一年级上册美术教案-第10课 勤劳的小蚂蚁

文档属性

| 名称 | 人美版▏(北京)一年级上册美术教案-第10课 勤劳的小蚂蚁 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 13:29:10 | ||

图片预览

文档简介

人民美术出版社 北京版 一年级(上册)第10课

勤劳的小蚂蚁

——教学设计

基本信息

姓 名 学 校

学 科 美术 联系电话及邮箱

年 级 一年级 教科书版本及章节 人民美术出版社 北京版 一年级(上册)第10课

学习领域/模块 造型·表现

单元教学设计

单元学习主题 基本形巧概括

1.单元教学设计说明 按照教材内容和学科学业发展能力,我将第2课《图形变变变》、第3课《可爱的家》、第4课《找妈妈》、第10课《勤劳的小蚂蚁》和第11课《昆虫一家》划分为一个学习单元。根据《美术课程标准》和美术学科核心素养的要求,本单元的以提升学生的图像识读、审美判断、美术表现、创意实践和文化理解这五大美术素养为核心展开教学设计。 第2课《图形变变变》,以认知基本形和利用基本形联想为重点,并为后面的几课基本形知识的运用做铺垫。 第3课目的在于让学生利用基本形概括家具。折剪画的方式表现可爱的家。 第4课《找妈妈》是动物主题的第一课,它旨在通过运用基本形概括的方式表现生活中常见的小动物,并能用大小对比的方式表现出小动物和妈妈一起的生活场景。 第10课《勤劳的小蚂蚁》,是继《找妈妈》之后的又以生命主题的内容,是对“基本形概括”这一方法进一步学习,同时又与下一课《昆虫一家》同为昆虫题材的学习内容。因此本课在整个单元教学中具有承上启下的作用。 第11课《昆虫一家》以昆虫为主题,重点在于运用观察、概括的方法变现不同形态的昆虫,并用主次关系安排画面。 本单元五课内容涉及美术五大核心素养的培养,并侧重于图像识读和美术表现能力的培养。 基于皮亚杰的建构主义理论,本单元教学设计了合作探究、学生表演、情境学习等方法,以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识能力的主动建构。

2.单元学习目标与重点难点 (1)知识与技能: 1.认识基本形,能够从生活中发现基本形并用基本形概括生活中物象。 2.学会运用大小对比,主次关系等方法处理画面。 (2)过程与方法: 在教师的引导下,通过直观演示、创设情境、讨论交流、合作探究练习等方法,用基本形概括生活中常见的物象。 (3)情感态度与价值观: 1.在造型活动中,体验美术创作的乐趣,形成善于观察、发现美,表现美的价观。 2.感受家的温暖,母爱的伟大,增强孩子的爱家,爱妈妈的感情;感受团结的力量,学习小蚂蚁的合作精神。 单元教学重点:用基本形概括的方式概括生活中的物象,并用撕、剪、贴、画等方式进行创意表现。 单元教学难点:巧妙运用基本形生动的概括物象。

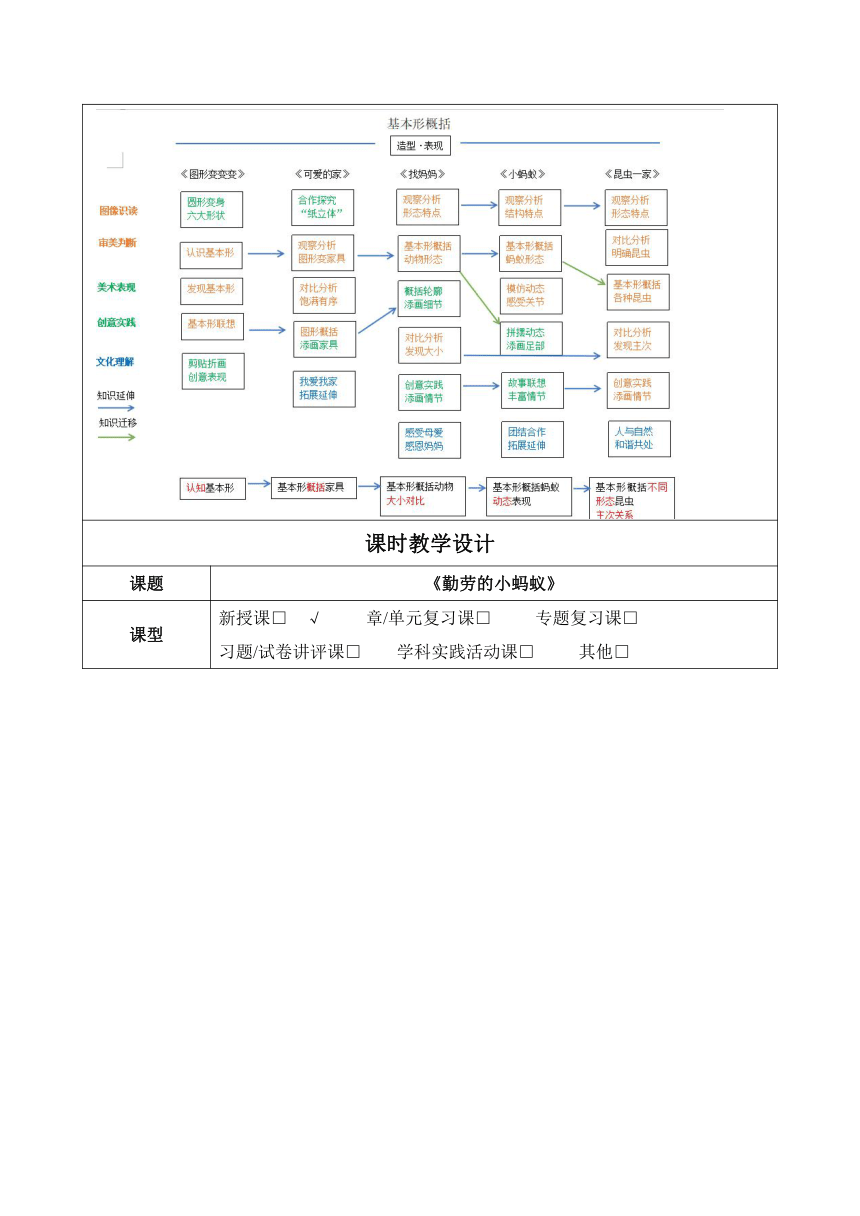

单元整体教学思路(教学结构图)

课时教学设计

课题 《勤劳的小蚂蚁》

课型 新授课□ √ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析: 《勤劳的小蚂蚁》是人美版《美术》教材一年级上册第10课内容,属于造型表现学习领域。他是继《找妈妈》之后的又以生命主题的内容,是对“基本形概括”这一方法进一步学习,同时又与下一课《昆虫一家》同为昆虫题材的学习内容。因此本课在整个单元教学中具有承上启下的作用。 教材设计了5个板块。第一板块“我的发现”目的在于引导学生认知蚂蚁的基本结构;第二板块“我来体验”,目的在于让学生探究蚂蚁的动态;第三板块“我能创新” 目的是激发学生的想象,从而丰富画面情节;艺术实践板块鼓励学生大胆创作并通过自我评价板块发现自己的优势和不足。 本课以美术新课标的价值理念为指导思想,重在对学生美术学科核心素养的培养。在教学内容的设计上,由“初步感知、深入探究、创作实践与展示评价”四大教学环节组成,通过情境的创设,让学生在视听体验和模型观察中认知小蚂蚁的结构,在图片观察、动作模仿、图形拼摆中探究小蚂蚁的动态,在小组合作中运用贴和画的方法进行创作实践,进而培养学生的图像识读、美术表现的能力,在小组合作中感受团结的精神文化价值。

2.学习者分析: 学生已掌握的知识能力 学生在一年级上册教材《图形变变》一课中学习过基本形的知识,并在《可爱的家》《找妈妈》等课中有过多次的实践练习,学生会用各种形状概括简单物象。前测中也证明大多数孩子能够具备这项能力。 学生存在的问题 通过对一年级27班36名学生的调查发现学生还存在如下问题: 1.对蚂蚁身体的结构不清楚。有的同学画两部分,有的画了四部分,五部分。有一半的同学对蚂蚁有几条腿,长在什么位置存在疑问。有个别同学还忽略了触角的存在。 2. 除此之外,我们还能看出学生表现的蚂蚁动态单一,受到固有观念的影响有些学生把蚂蚁画的特别小。 3.有的同学添画了表情,说明有用拟人的方法表现的意向,但是表情单一。

3.学习目标确定: (1)知识与技能 :初步了解蚂蚁的基本结构及生活习性,学会用拟人的手法画出蚂蚁的动态。 (2)过程与方法:在教师的引导下,通过直观演示、创设情境、讨论交流、练习等方法,掌握蚂蚁的创作方法。 (3)情感态度价值观:学生在美术活动中体验美术学习的乐趣,学习蚂蚁吃苦耐劳的精神,在小组创作中感悟团结合作的精神力量。

4.学习重点、难点: 教学重点:了解蚂蚁的基本结构及生活习性,学会用拟人的手法画出蚂蚁的动态。 教学难点:生动有趣的动态表现。

5.学习评价设计 美术不同于其他学科,他具有更宽松、更自由的特点。在学习评价时要体现多维性和多级性,适应不同个性和能力学生的美术学习状况。 (1)过程性评价: ◆对于问题的回答是否积极主动。 ◆是否大胆表现自己的想法。 ◆参与活动是否井然有序。 (2)作品评价: ◆采取自评、互评、师评。发挥学生主体地位和作用,引导学生更多的自问与自我反思:我的优点和不足分别是什么?我掌握了什么?学生在这样的学习中会对自己原有知识进行重组,确立新的目标,出色的表现自己。

6.学习活动设计 教师活动学生活动课前准备将“蚂蚁工坊”放置在教室供学生观察。 通过观察了解小蚂蚁的生活习性等基本知识,激发学生的学兴趣,促使感兴趣的学生主动学习,了解更多的蚂蚁小知识。活动意图说明:通过此环节激发学生的学习兴趣,激励一年级学生多关注生活,提前增长知识。环节一:播放视频 引出课题教师活动1 1.通过谈话引出并板书:小蚂蚁 2.播放自己录制的“蚂蚁工坊”视频。学生活动 1.学生观看视频,回顾这几天了解到的知识,引出课题。活动意图说明: 通过自制视频,引发孩子切身回忆与思考,感受蚂蚁的团结与勤劳,从而引出课题。环节二:观察分析 认知结构 教师活动2 出示蚂蚁仿真模型,设置问题情境。 (1)蚂蚁的身体分为几个部分? (2)蚂蚁的各部分分别能用什么形状概括? (3)关于蚂蚁的腿和触角你有什么发现? 2.反馈学生问题,引导学生观察分析,思考并回答问题。学生活动2 以小组为单位进行观察、探究、问题。 2.回答问题。活动意图说明: 概括身体形状,明确结构;追问大小关系,引导细致观察;通过足的数量和生长部位,触角的形状、长短等细致观察,抓住蚂蚁的特点。通过一系列的观察、概括、对比锻炼学生的识图能力,并为下一节课不同体态昆虫的表现奠定基础。环节三:创设情境 探究动态教师活动3 1.找一找 (1)小蚂蚁的躯干能动吗?哪些部分动 是可以前后动还是左右动,通过问题,引发学生对以往情境的回忆。 (2)扭动身体,感受自身躯干的动态变化。然后出示俄罗斯摄影师Andrey Pavlov的微距摄影作品,观察小蚂蚁的动态变化。 摆一摆 老师在白板上拼摆动作。 看一看 (1)播放微视频。 (2)教师参照背面人物动态照片现场示范。 4.练一练 播放音乐,请同学们用拼摆加添画的方式创作生动的蚂蚁形象。 展示过后请同学们将小蚂蚁图片贴到准备好的头饰上。 学生活动3 (1)生回忆已有生活经验。 (2)跟随老师扭动躯干,观察照片找出答案。 2. (1)学生猜一猜是哪一小蚂蚁。 (2)学生尝试到白板上拼摆动作。 3. 学生观看视频,学习肢体动态的表现。(2)教师作品与实物模型对比,从而引出“拟人”这一表现方法。 4. 参照真实蚂蚁及人的动态照片或通过联想创作一只生动的蚂蚁形象。 展示、粘贴蚂蚁形象,并将粘贴好的头饰带到头上。活动意图说明: 通过“找一找”环节发现蚂蚁通过扭动关节带来肢体的动态变化;通过“摆一摆”的环节将现实动作转化为平面作品中的动态;通过“看一看”在微视频中学习蚂蚁肢体动态的表现进而引出拟人的方法;通过“练一练”环节,满足学生的创作欲望,巩固知识。本环节打破了老师一个人教学生学的传统模式,师生互动,在轻松愉悦的的环境中探究新知,突破重难点。环节四:故事联想 丰富情节教的活动4 老师请一只小蚂蚁寻找准备好的巨型西瓜道具。 学的活动4 (1)开动脑筋,想办法搬回家。 活动意图说明: 创设情境,激发想象,丰富故事情节。环节五:艺术实践 放飞想象以小组合作的方式,展开联想,运用贴和画的形式表现勤劳的小蚂蚁。 要求:动态生动,故事有趣。环节六:展示提高 评价拓展教师活动6 1.组织师生一起欣赏学生的作品。 2.引导学生自评、互评。 3.将作品变身绘本书。 4.出示蚂蚁相关的绘本,让同学们课下互相传阅。学活动6 1.把作品贴到作品展示区。 2.自我介绍作品——以画中小蚂蚁的身份向大家介绍自己的故事。 互评——推荐动态生动,故事情节有趣的作品。 师评——从作品和创作过程两方面进行评价。 活动意图说明: 展示、评价体验学习的快乐,提高学生的鉴赏能力与审美能力,发展图像识读能力。知识的拓展延伸,激发学生探索求知的欲望。

7.板书设计

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明(结合教学特色和实际撰写) (1)重视美术教学的愉悦性,让学生在宽松愉悦的氛围中体验造型的快乐。 (2)利用各种自制教具,创设丰富的情境,开展多样的教学活动,让学生在情境中探究和解决问题,从而获得新知 (3)通过自制微视频拉近与学生距离,提高学生学习的积极性,学生看的更直观,老师教的省时有效。

勤劳的小蚂蚁

——教学设计

基本信息

姓 名 学 校

学 科 美术 联系电话及邮箱

年 级 一年级 教科书版本及章节 人民美术出版社 北京版 一年级(上册)第10课

学习领域/模块 造型·表现

单元教学设计

单元学习主题 基本形巧概括

1.单元教学设计说明 按照教材内容和学科学业发展能力,我将第2课《图形变变变》、第3课《可爱的家》、第4课《找妈妈》、第10课《勤劳的小蚂蚁》和第11课《昆虫一家》划分为一个学习单元。根据《美术课程标准》和美术学科核心素养的要求,本单元的以提升学生的图像识读、审美判断、美术表现、创意实践和文化理解这五大美术素养为核心展开教学设计。 第2课《图形变变变》,以认知基本形和利用基本形联想为重点,并为后面的几课基本形知识的运用做铺垫。 第3课目的在于让学生利用基本形概括家具。折剪画的方式表现可爱的家。 第4课《找妈妈》是动物主题的第一课,它旨在通过运用基本形概括的方式表现生活中常见的小动物,并能用大小对比的方式表现出小动物和妈妈一起的生活场景。 第10课《勤劳的小蚂蚁》,是继《找妈妈》之后的又以生命主题的内容,是对“基本形概括”这一方法进一步学习,同时又与下一课《昆虫一家》同为昆虫题材的学习内容。因此本课在整个单元教学中具有承上启下的作用。 第11课《昆虫一家》以昆虫为主题,重点在于运用观察、概括的方法变现不同形态的昆虫,并用主次关系安排画面。 本单元五课内容涉及美术五大核心素养的培养,并侧重于图像识读和美术表现能力的培养。 基于皮亚杰的建构主义理论,本单元教学设计了合作探究、学生表演、情境学习等方法,以学生为中心,强调学生对知识的主动探索、主动发现和对所学知识能力的主动建构。

2.单元学习目标与重点难点 (1)知识与技能: 1.认识基本形,能够从生活中发现基本形并用基本形概括生活中物象。 2.学会运用大小对比,主次关系等方法处理画面。 (2)过程与方法: 在教师的引导下,通过直观演示、创设情境、讨论交流、合作探究练习等方法,用基本形概括生活中常见的物象。 (3)情感态度与价值观: 1.在造型活动中,体验美术创作的乐趣,形成善于观察、发现美,表现美的价观。 2.感受家的温暖,母爱的伟大,增强孩子的爱家,爱妈妈的感情;感受团结的力量,学习小蚂蚁的合作精神。 单元教学重点:用基本形概括的方式概括生活中的物象,并用撕、剪、贴、画等方式进行创意表现。 单元教学难点:巧妙运用基本形生动的概括物象。

单元整体教学思路(教学结构图)

课时教学设计

课题 《勤劳的小蚂蚁》

课型 新授课□ √ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

教学内容分析: 《勤劳的小蚂蚁》是人美版《美术》教材一年级上册第10课内容,属于造型表现学习领域。他是继《找妈妈》之后的又以生命主题的内容,是对“基本形概括”这一方法进一步学习,同时又与下一课《昆虫一家》同为昆虫题材的学习内容。因此本课在整个单元教学中具有承上启下的作用。 教材设计了5个板块。第一板块“我的发现”目的在于引导学生认知蚂蚁的基本结构;第二板块“我来体验”,目的在于让学生探究蚂蚁的动态;第三板块“我能创新” 目的是激发学生的想象,从而丰富画面情节;艺术实践板块鼓励学生大胆创作并通过自我评价板块发现自己的优势和不足。 本课以美术新课标的价值理念为指导思想,重在对学生美术学科核心素养的培养。在教学内容的设计上,由“初步感知、深入探究、创作实践与展示评价”四大教学环节组成,通过情境的创设,让学生在视听体验和模型观察中认知小蚂蚁的结构,在图片观察、动作模仿、图形拼摆中探究小蚂蚁的动态,在小组合作中运用贴和画的方法进行创作实践,进而培养学生的图像识读、美术表现的能力,在小组合作中感受团结的精神文化价值。

2.学习者分析: 学生已掌握的知识能力 学生在一年级上册教材《图形变变》一课中学习过基本形的知识,并在《可爱的家》《找妈妈》等课中有过多次的实践练习,学生会用各种形状概括简单物象。前测中也证明大多数孩子能够具备这项能力。 学生存在的问题 通过对一年级27班36名学生的调查发现学生还存在如下问题: 1.对蚂蚁身体的结构不清楚。有的同学画两部分,有的画了四部分,五部分。有一半的同学对蚂蚁有几条腿,长在什么位置存在疑问。有个别同学还忽略了触角的存在。 2. 除此之外,我们还能看出学生表现的蚂蚁动态单一,受到固有观念的影响有些学生把蚂蚁画的特别小。 3.有的同学添画了表情,说明有用拟人的方法表现的意向,但是表情单一。

3.学习目标确定: (1)知识与技能 :初步了解蚂蚁的基本结构及生活习性,学会用拟人的手法画出蚂蚁的动态。 (2)过程与方法:在教师的引导下,通过直观演示、创设情境、讨论交流、练习等方法,掌握蚂蚁的创作方法。 (3)情感态度价值观:学生在美术活动中体验美术学习的乐趣,学习蚂蚁吃苦耐劳的精神,在小组创作中感悟团结合作的精神力量。

4.学习重点、难点: 教学重点:了解蚂蚁的基本结构及生活习性,学会用拟人的手法画出蚂蚁的动态。 教学难点:生动有趣的动态表现。

5.学习评价设计 美术不同于其他学科,他具有更宽松、更自由的特点。在学习评价时要体现多维性和多级性,适应不同个性和能力学生的美术学习状况。 (1)过程性评价: ◆对于问题的回答是否积极主动。 ◆是否大胆表现自己的想法。 ◆参与活动是否井然有序。 (2)作品评价: ◆采取自评、互评、师评。发挥学生主体地位和作用,引导学生更多的自问与自我反思:我的优点和不足分别是什么?我掌握了什么?学生在这样的学习中会对自己原有知识进行重组,确立新的目标,出色的表现自己。

6.学习活动设计 教师活动学生活动课前准备将“蚂蚁工坊”放置在教室供学生观察。 通过观察了解小蚂蚁的生活习性等基本知识,激发学生的学兴趣,促使感兴趣的学生主动学习,了解更多的蚂蚁小知识。活动意图说明:通过此环节激发学生的学习兴趣,激励一年级学生多关注生活,提前增长知识。环节一:播放视频 引出课题教师活动1 1.通过谈话引出并板书:小蚂蚁 2.播放自己录制的“蚂蚁工坊”视频。学生活动 1.学生观看视频,回顾这几天了解到的知识,引出课题。活动意图说明: 通过自制视频,引发孩子切身回忆与思考,感受蚂蚁的团结与勤劳,从而引出课题。环节二:观察分析 认知结构 教师活动2 出示蚂蚁仿真模型,设置问题情境。 (1)蚂蚁的身体分为几个部分? (2)蚂蚁的各部分分别能用什么形状概括? (3)关于蚂蚁的腿和触角你有什么发现? 2.反馈学生问题,引导学生观察分析,思考并回答问题。学生活动2 以小组为单位进行观察、探究、问题。 2.回答问题。活动意图说明: 概括身体形状,明确结构;追问大小关系,引导细致观察;通过足的数量和生长部位,触角的形状、长短等细致观察,抓住蚂蚁的特点。通过一系列的观察、概括、对比锻炼学生的识图能力,并为下一节课不同体态昆虫的表现奠定基础。环节三:创设情境 探究动态教师活动3 1.找一找 (1)小蚂蚁的躯干能动吗?哪些部分动 是可以前后动还是左右动,通过问题,引发学生对以往情境的回忆。 (2)扭动身体,感受自身躯干的动态变化。然后出示俄罗斯摄影师Andrey Pavlov的微距摄影作品,观察小蚂蚁的动态变化。 摆一摆 老师在白板上拼摆动作。 看一看 (1)播放微视频。 (2)教师参照背面人物动态照片现场示范。 4.练一练 播放音乐,请同学们用拼摆加添画的方式创作生动的蚂蚁形象。 展示过后请同学们将小蚂蚁图片贴到准备好的头饰上。 学生活动3 (1)生回忆已有生活经验。 (2)跟随老师扭动躯干,观察照片找出答案。 2. (1)学生猜一猜是哪一小蚂蚁。 (2)学生尝试到白板上拼摆动作。 3. 学生观看视频,学习肢体动态的表现。(2)教师作品与实物模型对比,从而引出“拟人”这一表现方法。 4. 参照真实蚂蚁及人的动态照片或通过联想创作一只生动的蚂蚁形象。 展示、粘贴蚂蚁形象,并将粘贴好的头饰带到头上。活动意图说明: 通过“找一找”环节发现蚂蚁通过扭动关节带来肢体的动态变化;通过“摆一摆”的环节将现实动作转化为平面作品中的动态;通过“看一看”在微视频中学习蚂蚁肢体动态的表现进而引出拟人的方法;通过“练一练”环节,满足学生的创作欲望,巩固知识。本环节打破了老师一个人教学生学的传统模式,师生互动,在轻松愉悦的的环境中探究新知,突破重难点。环节四:故事联想 丰富情节教的活动4 老师请一只小蚂蚁寻找准备好的巨型西瓜道具。 学的活动4 (1)开动脑筋,想办法搬回家。 活动意图说明: 创设情境,激发想象,丰富故事情节。环节五:艺术实践 放飞想象以小组合作的方式,展开联想,运用贴和画的形式表现勤劳的小蚂蚁。 要求:动态生动,故事有趣。环节六:展示提高 评价拓展教师活动6 1.组织师生一起欣赏学生的作品。 2.引导学生自评、互评。 3.将作品变身绘本书。 4.出示蚂蚁相关的绘本,让同学们课下互相传阅。学活动6 1.把作品贴到作品展示区。 2.自我介绍作品——以画中小蚂蚁的身份向大家介绍自己的故事。 互评——推荐动态生动,故事情节有趣的作品。 师评——从作品和创作过程两方面进行评价。 活动意图说明: 展示、评价体验学习的快乐,提高学生的鉴赏能力与审美能力,发展图像识读能力。知识的拓展延伸,激发学生探索求知的欲望。

7.板书设计

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明(结合教学特色和实际撰写) (1)重视美术教学的愉悦性,让学生在宽松愉悦的氛围中体验造型的快乐。 (2)利用各种自制教具,创设丰富的情境,开展多样的教学活动,让学生在情境中探究和解决问题,从而获得新知 (3)通过自制微视频拉近与学生距离,提高学生学习的积极性,学生看的更直观,老师教的省时有效。