部编版七年级上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固 单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 96.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-10 11:58:32 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

一、选择题

1.汉武帝为筹措对匈奴作战的经费,向地方富商借贷,但有些富商大贾唯利是图,不关心国事,担心朝廷不能获胜而不肯借贷。对此,汉武帝

A.颁布推恩令 B.统一度量衡

C.实施盐铁官营专卖 D.建立刺史制度

2.“秦王扫六合,虎视何雄哉!”的“秦王”在统一全国后,采取了一系列措施来巩固国家政权。下列史实与此相符的是( )

A.罢黜百家 B.建立皇帝制度 C.推行县制 D.实行盐铁官营

3.《史记·蒙恬列传》中记载:“因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”这里记载的是秦朝修筑的

A.灵渠 B.都江堰 C.交通要道 D.万里长城

4.“王侯将相宁有种乎?”与此句有关的农民起义是

A.刘邦领导的农民起义 B.陈胜、吴广领导的农民起义

C.项羽领导的农民起义 D.刘邦、项羽领导的农民起义

5.政治清明,经济发展的“文景之治”出现在我国的

A.商朝时期 B.秦朝末年 C.西汉初期 D.东汉初期

6.反腐败问题,因为涉及老百姓的利益,历来是民众最关心的话题。东汉时期光武帝采取的反腐败措施是( )

A.释放奴婢 B.实行三十税一 C.严惩贪官污吏 D.建立刺史制度

7.为安定北边、抵御匈奴的侵扰,秦朝采取的重要举措是( )

A.统一度量衡 B.修筑长城 C.焚书坑儒 D.兴修灵渠

8.李欣同学在某搜索引擎里输入“大泽乡”,“揭竿而起”等词语,那么出现在页面中的历史事件是

A.马陵之战 B.长平之战 C.陈胜吴广起义 D.黄巾起义

9.一块秦砖上刻有下列文字: “海内皆臣, 岁登成熟, 道毋饥人, 践此万岁。”这里的“海内皆臣”所反映的秦朝的历史信息主要是

A.交通发达,经贸昌盛 B.疆域辽阔,人口众多

C.国家统一,中央集权 D.法律严苛,覆盖全国

10.下图是汉代后期画像砖上的讲经图案,这里的“课堂”使用的教材应该是

A.道家学说

B.儒家典籍

C.黄老学说

D.诸子学说

11.“秦王朝开创的华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚。”汉武帝为实现“精神空间的整合与凝聚”采取的措施是( )

A.焚书坑儒 B.削减侯国数量

C.盐铁专卖 D.罢黜百家,独尊儒术

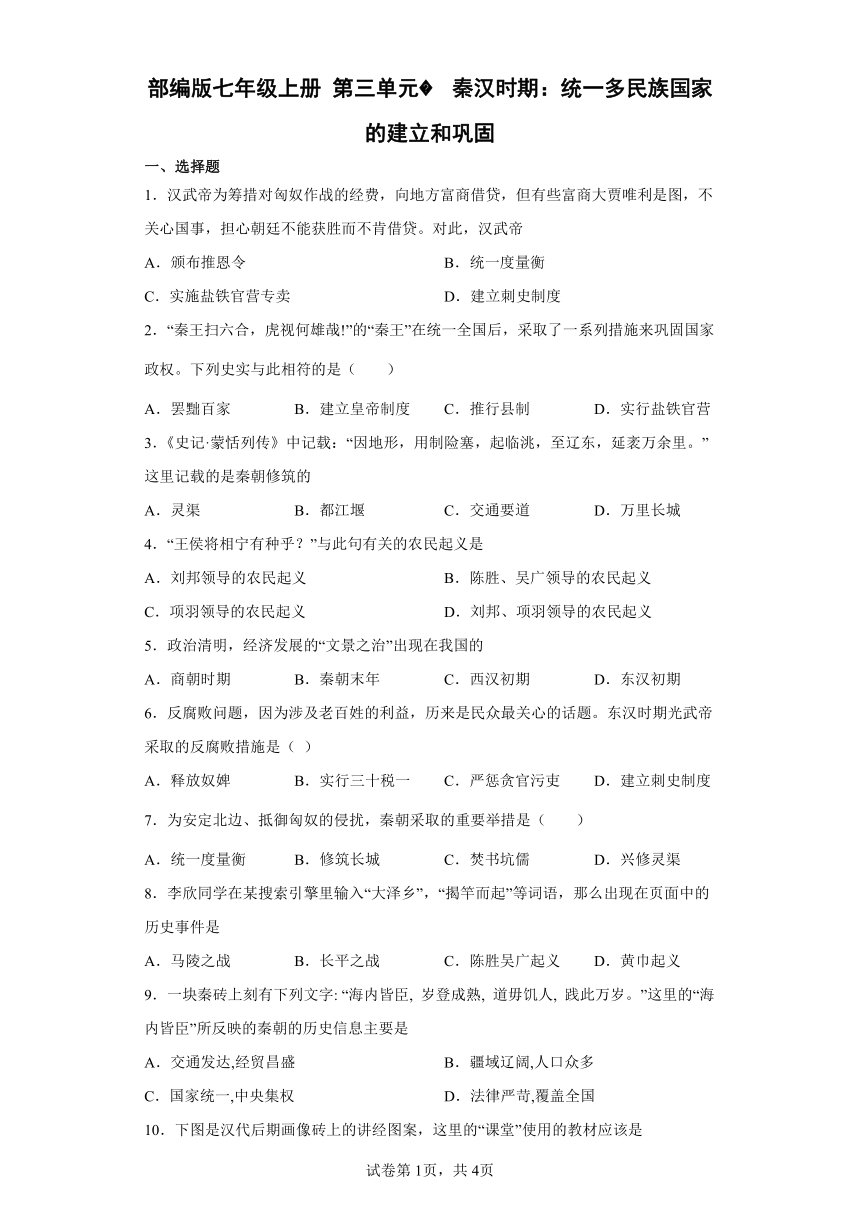

12.年代尺有助于我们了解事件的先后顺序。“秦王扫六合,虎视何雄哉!”李白诗中的秦王扫六合应该出现在下面年代尺的( )

A.公元前3世纪 B.公元前2世纪 C.公元2世纪 D.公元3世纪

13.文景之治局面的形成,是与下列哪些皇帝的努力分不开的

①汉高祖 ②汉文帝 ③汉景帝 ④汉武帝

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

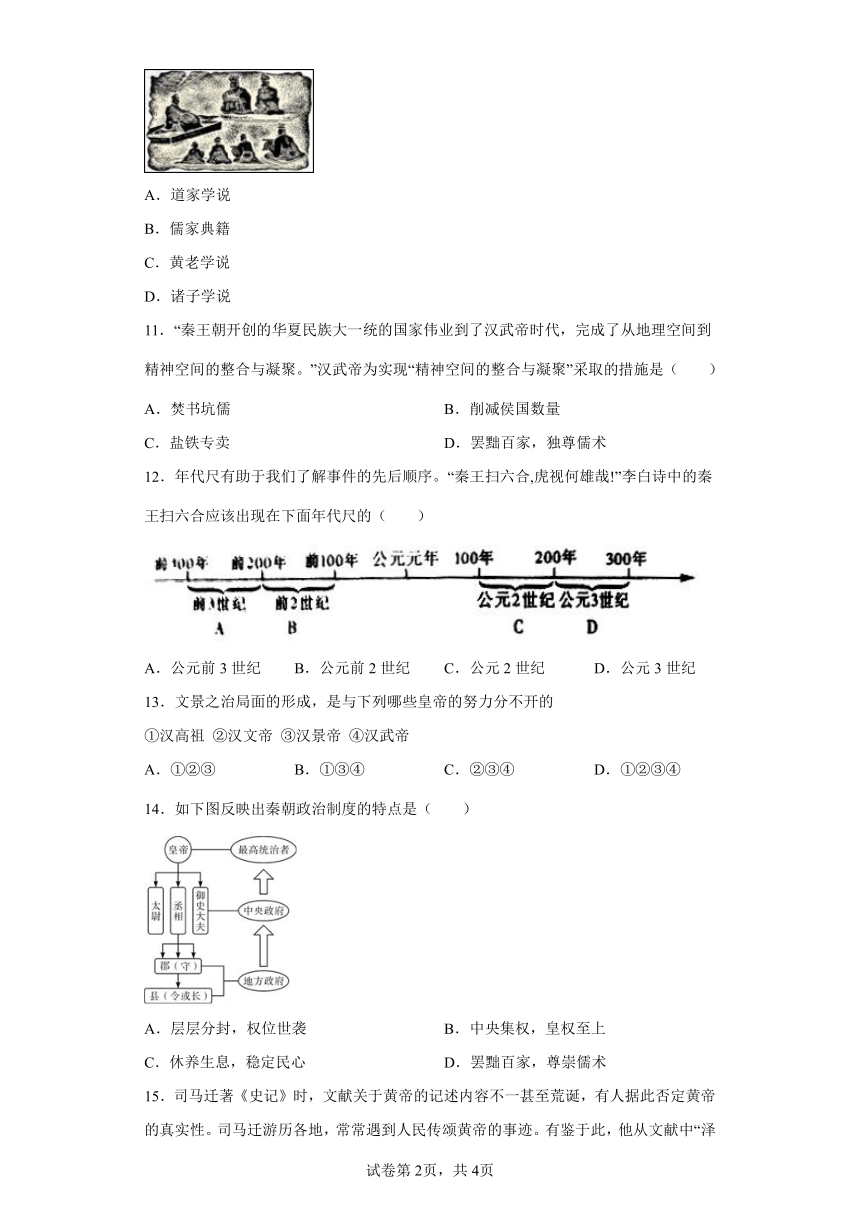

14.如下图反映出秦朝政治制度的特点是( )

A.层层分封,权位世袭 B.中央集权,皇权至上

C.休养生息,稳定民心 D.罢黜百家,尊崇儒术

15.司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据此否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人民传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“泽奇言尤雅者”变成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于皇帝的记录完全准确可靠

B.传说一定程度上可以反映真实的历史

C.传说是虚假荒诞的,完全没有史学价

D.《史记》既有史学价值,同时又有很高的文学价值

二、综合题

16.统一是一个国家发展的前提和基石,维护国家统一始终是历史发展的主题,某历史兴趣小组同学设计了以“统一多民族国家的建立和巩固”为主题的复习活动,请你和他们一起完成。

任务一 【人物认知篇】

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东·《沁园春·雪》

(1)“秦皇”、“汉武”分别指的是谁

任务二 【人物比较篇】

(2)根据所学知识,完成下列表格。

人物 秦皇 汉武

政治上 中央集权制、三公九卿制、郡县制 ①

经济上 ② 统一铸造五铢钱、盐铁专卖、平抑物价

文化上 统一文字、焚书坑儒 ③

军事上 ④ 派霍去病、卫青北击匈奴

(3)为加强监察制度,这两位帝王分别采取了什么措施?

17.丝绸之路是历史话题,也是现实话题,某班同学就“丝绸之路的历史与未来”开展研究性学习,请你参与:

材料一 张骞两次出使西域,拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营。张骞出使西域,是中国有史记载以来的第一次中外交流,《汉书·张骞传》称为“张骞凿空”。(凿空:古代指对未知领域的探险)

材料二 通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及一些生产技术传到了西域;西域地区的物产,以及多种乐器和歌舞等传入中原……从此以后,西域各国纷纷归附汉朝,为了加强对西域的经营与管辖,西汉政府专门设置机构总管西域事务。

(1)依据材料一并结合所学知识,张骞第一次出使西域的目的是什么 为什么说张骞出使西域的举动是“凿空”呢 张骞凿空有什么重大作用

(2)依据材料二并结合所学知识,请列举出中原传入西域的生产技术及西域传入中原地区的物产各一项。指出西汉政府总管西域事务的机构名称是什么

(3)联系现实,请说说“丝绸之路”对于实现“中国梦”具有怎样的现实价值

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“汉武帝为筹措对匈奴作战的经费,向地方富商借贷,但有些富商大贾唯利是图,不关心国事,担心朝廷不能获胜而不肯借贷。”可得出,汉武帝时财政困难,地方富商控制国家经济命脉,唯利是图。结合所学知识可知,汉武帝实施盐铁官营专卖,加强朝廷对经济的控制,C项正确;汉武帝为解决王国问题,在政治上颁布推恩令,排除A项;汉武帝巩固大一统王朝没有统一度量衡,排除B项;汉武帝建立刺史制度监视州部内官吏、豪强及其子弟,排除D项。故选C项。

【点睛】

2.B

【详解】

结合所学知识可知,“秦王”嬴政在统一全国后,采取了一系列措施来巩固国家政权。在政治方面,嬴政首创中央集权制度,规定最高统治者称皇帝,总览国家大权。故B符合题意;罢黜百家是汉武帝巩固大一统的措施,排除A;推行县制是商鞅变法的措施,排除C;实行盐铁官营是汉武帝巩固大一统的措施,排除D。故选B。

3.D

【详解】

依据题干材料“起临洮,至辽东”分析可知,这段《史记》记载的是秦朝修筑万里长城。为了安定北边,维护国家统一,秦始皇派大将蒙恬大举反击匈奴,夺取河套地区,还修筑西起临洮、东到辽东的万里长城用来抵御匈奴,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均与题干材料无关,排除,故选D。

【点睛】

抓住题干关键词“起临洮,至辽东”是解题的关键,秦长城西起临洮、东到辽东,是劳动人民智慧的结晶。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,公元前209年夏,有900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时,遇上大雨,道路泥泞,无法前行,不能按期到达。按照秦律,戍守误期要被处死。他们当中的领队人陈胜和吴广认为,与其送死不如起来反抗,于是杀死押队的军官,对众人说:“我们因遇雨误期,是要被杀头的;即使去戍边也要死十之六七。壮士不死则已,死要立下大名,王侯将相宁有种乎 ”在他们的号召下,大家热烈响应,决心反抗秦朝的残暴统治。秦末农民起义爆发了,故B项正确;陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息,其中,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战,与题干“王侯将相宁有种乎?”不符,排除ACD项。故选B项。

5.C

【详解】

文景之治是指西汉初期汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,故排除ABD,C符合题意。故选C。

6.C

【详解】

依据所学,光武帝刘秀建立东汉,定都洛阳,光武帝采取的反腐败措施是严惩贪官污吏,C符合题意;释放奴婢是光武帝实行的措施,但不是反腐败方面的,A不符合题意;实行三十税一是在西汉时期,B不符合题意;建立刺史制度的是汉武帝,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

7.B

【详解】

依据课本所学可知,为了安定北边,维护国家的统一,秦始皇对北方匈奴的不断进扰,采取积极防御的策略。他命大将蒙恬大举反击匈奴。后来又让蒙恬负责修筑了万里长城,用来抵御匈奴。B正确;统一度量衡是为了各地经济文化交流方便,A排除;为了加强思想控制,秦始皇进行了焚书坑儒,C排除;兴修灵渠是为了开发东南、岭南地区的经济,D排除;故选B。

8.C

【详解】

依据题干“大泽乡”,“揭竿而起”的信息,结合所学可知,公元前209年秋,秦朝廷征发闾左贫民屯戍渔阳,陈胜、吴广等900余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在蕲县大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜、吴广领导戍卒杀死押解戍卒的军官,发动兵变。起义军推举陈胜为将军,吴广为都尉。连克大泽乡和蕲县,并在陈县建立张楚政权,各地纷纷响应,C项符合题意;ABD三项的内容不符合题意,排除;故选C。

9.C

【详解】

依据所学知识可知,秦始皇统一天下后,实行中央集权制度,建立皇权至上的原则,所以海内皆臣,C符合题意;ABD三项的内容不能说明海内皆臣,的含义,不符合题意;故选C。

10.B

【详解】

依据所学可知,汉武帝时期,为了加强思想控制,采纳董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,把儒家思想作为封建的正统思想。汉武帝大力推行儒学教育,故B项符合题意;ACD三项的内容与汉武帝采取的措施不符;故选B。

【点睛】

解题的关键是学生掌握图片选择题的解题技巧,结合图片的内容,分析四个选项,结合汉武帝时期的措施解答问题,利用分析法和排除法解答,需要学生掌握汉武帝时期的思想措施以及内容和影响。

11.D

【详解】

根据题干信息“精神空间的整合与凝聚”,可知与思想方面相关,结合所学知识可知,汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。选项D符合题意;焚书坑儒与秦始皇相关,A排除;汉武帝在政治上,听从主父偃建议,颁布“推恩令”削减侯国数量,B排除;汉武帝促进大一统,经济上实行盐铁官营、专卖,C排除。故选D。

12.A

【详解】

根据所学知识,公元前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,完成了统一,建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建国家秦朝。根据公元纪年法可知,一百年一个世纪,十年一个年代,故公元前221年就是公元前3世纪,A正确;BCD与题干时间不符,排除。故选A。

13.A

【详解】

根据所学知识可知:西汉初年吸取秦亡教训,减轻农民负担,发展生产的皇帝包括汉高祖、汉文帝、汉景帝。汉初经济凋敝,社会动荡不安,人民生活 苦,为此汉高祖吸取秦亡教训,减轻农民的税徭役、兵役和税负担,注重农业生产发展。文帝和景帝奖励努力耕作的农民,劝诚百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”。文景时期,社会比较安定,百姓富裕,国家的粮仓丰满,历史上称这一时期的统治为“文景之治”。A项正确;汉武帝是“文景之治”之后的西汉皇帝,排除④,排除BCD项。故选A项。

14.B

【详解】

依据所学可知,秦始皇为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度,国家最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。皇帝之下设立中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,最后的决断权由皇帝掌控,地方上废除西周以来的分封制,设立由中央直接管辖的郡县制。图片中右侧地方政府对中央政府负责,中央政府对皇帝负责,说明国家最高统治者,即皇帝掌控中央政府和地方政府,体现了中央集权,皇权至上,B项正确;层层分封,权位世袭是指西周的分封制,排除A项;休养生息,稳定民心与西汉初期有关,排除C项;罢黜百家,尊崇儒术是西汉汉武帝为加强思想统治采取的措施,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】

依据课本所学,《史记》中关于黄帝的记录是司马迁在民间传说的基础上写成的,很多传说并非空穴来风,根据一些史实被人们传说下来,是有一定的事实基础,B项符合题意;但是传说一定程度上可以反映历史真实民间传说具有很大的主观性,可信度很低。A项不合题意;题干并未提到历史文献记录与口头传说的印证问题,而是说《史记》的记录是在口头传说的基础上写成的,此项无法得出。C项不合题意;历史文本记录的完整性与历史的真实性之间没有必然的联系,且《史记》中不少记载经历史学家证明也存在错误。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

16.(1)秦始皇、汉武帝。

(2)

人物 秦皇 汉武

政治上 中央集权制、三公九卿制、郡县制 ①颁布“推恩令”(或建立刺史制度)

经济上 ②统一货币(或度量衡) 统一铸造五铢钱、盐铁专卖、平抑物价

文化上 统一文字、焚书坑儒 ③“罢黜百家,独尊儒术”(或兴办太学)

军事上 ④北击匈奴(或修筑长城) 派霍去病、卫青北击匈奴

(3)加强监察制度秦始皇设御史大夫;汉武帝在中央设司隶校尉,在地方设刺史。

(1)

据所学可知,“秦皇”“汉武”分别指的是秦始皇、汉武帝。

(2)

据所学可知,①西汉初,实行郡国并行制,诸侯王势力强大,威胁到中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”:诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号;建立刺史制度:全国分为13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视州部内的地方官吏、豪强及其子弟。汉武帝的这些措施加强了中央集权,中央对地方的控制大大加强;③汉武帝为了加强中央专制统治,接受董仲舒的建议,“罢黜百家独尊儒术”,就是把儒家学说作为封建正统思想,持法家、道家等学说的读书人,均受到排斥。汉武帝还大力推行儒学教育,在长安兴办太学。这样汉武帝在思想上实现了大一统;②秦始皇在统一六国后,经济上统一货币、度量衡;④军事上北击匈奴、修筑长城。

(3)

据所学可知,为了加强监察制度,秦始皇设御史大夫监察百官;汉武帝在中央设司隶校尉,在地方设刺史。

17.(1)目的:联合大月氏抗击匈奴;

原因:张骞出使西域,是中国有记载以来的第一次中外交流;

作用:①民族关系上:促进了汉与西域各民族的友好往来,密切了汉与西域的联系②对外关系上:促进了东西方经济文化交流。(或者:拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营促进了汉与各民族的友好往来)。(此题为开放性试题,只要叙述符合历史事实,其它表述也可酌情给分)

(2)中原传入西域的技术:开渠、凿井、铸铁;(写出一项 即可);西域传入中原的物产:核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种 马、香料等(写出其中一项即可)。西域都护

(3)现实价值:促进了我国对外经济文化交流;促进了我国旅游事业的发展。(其它表述只要符合实际也可酌情给分。)

(1)

根据所学知识,汉武帝认识到西域的重要性,绝对招募使者出使西域,联合大月氏抗击匈奴,因此张骞第一次出使西域的目的是联合大月氏抗击匈奴。据所学知识,“凿空”是指张骞出使西域,是中国有记载以来的第一次中外交流。张骞通西域促进了西域和内地的经济文件交流,丰富了汉族人民和西域各族人民的生活,张骞通西域后,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展起来开通“丝绸之路”,张骞通西域有助于汉武帝大一统局面的形成。

(2)

根据材料信息“汉朝的丝绸、漆器等物品,以及一些生产技术传到了西域”结合所学可知,中原传入西域的技术有开渠、凿井、铸铁。“西域地区的物产,以及多种乐器和歌舞等传入中原”结合所学知识可知,西域传入中原的物产有核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种 马、香料等。西域传入中原的物产:核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种 马、香料等。张骞通西域后,西汉王朝加强了对西域的经营,公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官。

(3)

本题属于开放性题目,“丝绸之路”对于实现“中国梦”的现实价值是促进了我国对外经济文化交流;促进了我国旅游事业的发展。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.汉武帝为筹措对匈奴作战的经费,向地方富商借贷,但有些富商大贾唯利是图,不关心国事,担心朝廷不能获胜而不肯借贷。对此,汉武帝

A.颁布推恩令 B.统一度量衡

C.实施盐铁官营专卖 D.建立刺史制度

2.“秦王扫六合,虎视何雄哉!”的“秦王”在统一全国后,采取了一系列措施来巩固国家政权。下列史实与此相符的是( )

A.罢黜百家 B.建立皇帝制度 C.推行县制 D.实行盐铁官营

3.《史记·蒙恬列传》中记载:“因地形,用制险塞,起临洮,至辽东,延袤万余里。”这里记载的是秦朝修筑的

A.灵渠 B.都江堰 C.交通要道 D.万里长城

4.“王侯将相宁有种乎?”与此句有关的农民起义是

A.刘邦领导的农民起义 B.陈胜、吴广领导的农民起义

C.项羽领导的农民起义 D.刘邦、项羽领导的农民起义

5.政治清明,经济发展的“文景之治”出现在我国的

A.商朝时期 B.秦朝末年 C.西汉初期 D.东汉初期

6.反腐败问题,因为涉及老百姓的利益,历来是民众最关心的话题。东汉时期光武帝采取的反腐败措施是( )

A.释放奴婢 B.实行三十税一 C.严惩贪官污吏 D.建立刺史制度

7.为安定北边、抵御匈奴的侵扰,秦朝采取的重要举措是( )

A.统一度量衡 B.修筑长城 C.焚书坑儒 D.兴修灵渠

8.李欣同学在某搜索引擎里输入“大泽乡”,“揭竿而起”等词语,那么出现在页面中的历史事件是

A.马陵之战 B.长平之战 C.陈胜吴广起义 D.黄巾起义

9.一块秦砖上刻有下列文字: “海内皆臣, 岁登成熟, 道毋饥人, 践此万岁。”这里的“海内皆臣”所反映的秦朝的历史信息主要是

A.交通发达,经贸昌盛 B.疆域辽阔,人口众多

C.国家统一,中央集权 D.法律严苛,覆盖全国

10.下图是汉代后期画像砖上的讲经图案,这里的“课堂”使用的教材应该是

A.道家学说

B.儒家典籍

C.黄老学说

D.诸子学说

11.“秦王朝开创的华夏民族大一统的国家伟业到了汉武帝时代,完成了从地理空间到精神空间的整合与凝聚。”汉武帝为实现“精神空间的整合与凝聚”采取的措施是( )

A.焚书坑儒 B.削减侯国数量

C.盐铁专卖 D.罢黜百家,独尊儒术

12.年代尺有助于我们了解事件的先后顺序。“秦王扫六合,虎视何雄哉!”李白诗中的秦王扫六合应该出现在下面年代尺的( )

A.公元前3世纪 B.公元前2世纪 C.公元2世纪 D.公元3世纪

13.文景之治局面的形成,是与下列哪些皇帝的努力分不开的

①汉高祖 ②汉文帝 ③汉景帝 ④汉武帝

A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②③④

14.如下图反映出秦朝政治制度的特点是( )

A.层层分封,权位世袭 B.中央集权,皇权至上

C.休养生息,稳定民心 D.罢黜百家,尊崇儒术

15.司马迁著《史记》时,文献关于黄帝的记述内容不一甚至荒诞,有人据此否定黄帝的真实性。司马迁游历各地,常常遇到人民传颂黄帝的事迹。有鉴于此,他从文献中“泽奇言尤雅者”变成黄帝的事迹列于本纪之首。这一撰述过程表明( )

A.《史记》关于皇帝的记录完全准确可靠

B.传说一定程度上可以反映真实的历史

C.传说是虚假荒诞的,完全没有史学价

D.《史记》既有史学价值,同时又有很高的文学价值

二、综合题

16.统一是一个国家发展的前提和基石,维护国家统一始终是历史发展的主题,某历史兴趣小组同学设计了以“统一多民族国家的建立和巩固”为主题的复习活动,请你和他们一起完成。

任务一 【人物认知篇】

江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。俱往矣,数风流人物,还看今朝。

——毛泽东·《沁园春·雪》

(1)“秦皇”、“汉武”分别指的是谁

任务二 【人物比较篇】

(2)根据所学知识,完成下列表格。

人物 秦皇 汉武

政治上 中央集权制、三公九卿制、郡县制 ①

经济上 ② 统一铸造五铢钱、盐铁专卖、平抑物价

文化上 统一文字、焚书坑儒 ③

军事上 ④ 派霍去病、卫青北击匈奴

(3)为加强监察制度,这两位帝王分别采取了什么措施?

17.丝绸之路是历史话题,也是现实话题,某班同学就“丝绸之路的历史与未来”开展研究性学习,请你参与:

材料一 张骞两次出使西域,拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营。张骞出使西域,是中国有史记载以来的第一次中外交流,《汉书·张骞传》称为“张骞凿空”。(凿空:古代指对未知领域的探险)

材料二 通过丝绸之路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及一些生产技术传到了西域;西域地区的物产,以及多种乐器和歌舞等传入中原……从此以后,西域各国纷纷归附汉朝,为了加强对西域的经营与管辖,西汉政府专门设置机构总管西域事务。

(1)依据材料一并结合所学知识,张骞第一次出使西域的目的是什么 为什么说张骞出使西域的举动是“凿空”呢 张骞凿空有什么重大作用

(2)依据材料二并结合所学知识,请列举出中原传入西域的生产技术及西域传入中原地区的物产各一项。指出西汉政府总管西域事务的机构名称是什么

(3)联系现实,请说说“丝绸之路”对于实现“中国梦”具有怎样的现实价值

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

根据材料“汉武帝为筹措对匈奴作战的经费,向地方富商借贷,但有些富商大贾唯利是图,不关心国事,担心朝廷不能获胜而不肯借贷。”可得出,汉武帝时财政困难,地方富商控制国家经济命脉,唯利是图。结合所学知识可知,汉武帝实施盐铁官营专卖,加强朝廷对经济的控制,C项正确;汉武帝为解决王国问题,在政治上颁布推恩令,排除A项;汉武帝巩固大一统王朝没有统一度量衡,排除B项;汉武帝建立刺史制度监视州部内官吏、豪强及其子弟,排除D项。故选C项。

【点睛】

2.B

【详解】

结合所学知识可知,“秦王”嬴政在统一全国后,采取了一系列措施来巩固国家政权。在政治方面,嬴政首创中央集权制度,规定最高统治者称皇帝,总览国家大权。故B符合题意;罢黜百家是汉武帝巩固大一统的措施,排除A;推行县制是商鞅变法的措施,排除C;实行盐铁官营是汉武帝巩固大一统的措施,排除D。故选B。

3.D

【详解】

依据题干材料“起临洮,至辽东”分析可知,这段《史记》记载的是秦朝修筑万里长城。为了安定北边,维护国家统一,秦始皇派大将蒙恬大举反击匈奴,夺取河套地区,还修筑西起临洮、东到辽东的万里长城用来抵御匈奴,所以D项符合题意。由此分析ABC三项均与题干材料无关,排除,故选D。

【点睛】

抓住题干关键词“起临洮,至辽东”是解题的关键,秦长城西起临洮、东到辽东,是劳动人民智慧的结晶。

4.B

【详解】

根据所学知识可知,公元前209年夏,有900多个农民被征发去渔阳戍守长城。他们走到大泽乡时,遇上大雨,道路泥泞,无法前行,不能按期到达。按照秦律,戍守误期要被处死。他们当中的领队人陈胜和吴广认为,与其送死不如起来反抗,于是杀死押队的军官,对众人说:“我们因遇雨误期,是要被杀头的;即使去戍边也要死十之六七。壮士不死则已,死要立下大名,王侯将相宁有种乎 ”在他们的号召下,大家热烈响应,决心反抗秦朝的残暴统治。秦末农民起义爆发了,故B项正确;陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息,其中,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战,与题干“王侯将相宁有种乎?”不符,排除ACD项。故选B项。

5.C

【详解】

文景之治是指西汉初期汉文帝、汉景帝统治时期出现的治世,故排除ABD,C符合题意。故选C。

6.C

【详解】

依据所学,光武帝刘秀建立东汉,定都洛阳,光武帝采取的反腐败措施是严惩贪官污吏,C符合题意;释放奴婢是光武帝实行的措施,但不是反腐败方面的,A不符合题意;实行三十税一是在西汉时期,B不符合题意;建立刺史制度的是汉武帝,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

7.B

【详解】

依据课本所学可知,为了安定北边,维护国家的统一,秦始皇对北方匈奴的不断进扰,采取积极防御的策略。他命大将蒙恬大举反击匈奴。后来又让蒙恬负责修筑了万里长城,用来抵御匈奴。B正确;统一度量衡是为了各地经济文化交流方便,A排除;为了加强思想控制,秦始皇进行了焚书坑儒,C排除;兴修灵渠是为了开发东南、岭南地区的经济,D排除;故选B。

8.C

【详解】

依据题干“大泽乡”,“揭竿而起”的信息,结合所学可知,公元前209年秋,秦朝廷征发闾左贫民屯戍渔阳,陈胜、吴广等900余名戍卒被征发前往渔阳戍边,途中在蕲县大泽乡为大雨所阻,不能如期到达目的地,情急之下,陈胜、吴广领导戍卒杀死押解戍卒的军官,发动兵变。起义军推举陈胜为将军,吴广为都尉。连克大泽乡和蕲县,并在陈县建立张楚政权,各地纷纷响应,C项符合题意;ABD三项的内容不符合题意,排除;故选C。

9.C

【详解】

依据所学知识可知,秦始皇统一天下后,实行中央集权制度,建立皇权至上的原则,所以海内皆臣,C符合题意;ABD三项的内容不能说明海内皆臣,的含义,不符合题意;故选C。

10.B

【详解】

依据所学可知,汉武帝时期,为了加强思想控制,采纳董仲舒的建议,罢黜百家,独尊儒术,把儒家思想作为封建的正统思想。汉武帝大力推行儒学教育,故B项符合题意;ACD三项的内容与汉武帝采取的措施不符;故选B。

【点睛】

解题的关键是学生掌握图片选择题的解题技巧,结合图片的内容,分析四个选项,结合汉武帝时期的措施解答问题,利用分析法和排除法解答,需要学生掌握汉武帝时期的思想措施以及内容和影响。

11.D

【详解】

根据题干信息“精神空间的整合与凝聚”,可知与思想方面相关,结合所学知识可知,汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱。选项D符合题意;焚书坑儒与秦始皇相关,A排除;汉武帝在政治上,听从主父偃建议,颁布“推恩令”削减侯国数量,B排除;汉武帝促进大一统,经济上实行盐铁官营、专卖,C排除。故选D。

12.A

【详解】

根据所学知识,公元前221年,秦王嬴政陆续灭掉六国,完成了统一,建立了中国历史上第一个统一的多民族的中央集权的封建国家秦朝。根据公元纪年法可知,一百年一个世纪,十年一个年代,故公元前221年就是公元前3世纪,A正确;BCD与题干时间不符,排除。故选A。

13.A

【详解】

根据所学知识可知:西汉初年吸取秦亡教训,减轻农民负担,发展生产的皇帝包括汉高祖、汉文帝、汉景帝。汉初经济凋敝,社会动荡不安,人民生活 苦,为此汉高祖吸取秦亡教训,减轻农民的税徭役、兵役和税负担,注重农业生产发展。文帝和景帝奖励努力耕作的农民,劝诚百官关心农桑,提倡节俭,并以身作则,重视“以德化民”。文景时期,社会比较安定,百姓富裕,国家的粮仓丰满,历史上称这一时期的统治为“文景之治”。A项正确;汉武帝是“文景之治”之后的西汉皇帝,排除④,排除BCD项。故选A项。

14.B

【详解】

依据所学可知,秦始皇为加强对全国的统治,创立了大一统的中央集权制度,国家最高统治者称为皇帝,拥有至高无上的权威,总揽全国的一切军政大权。皇帝之下设立中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,最后的决断权由皇帝掌控,地方上废除西周以来的分封制,设立由中央直接管辖的郡县制。图片中右侧地方政府对中央政府负责,中央政府对皇帝负责,说明国家最高统治者,即皇帝掌控中央政府和地方政府,体现了中央集权,皇权至上,B项正确;层层分封,权位世袭是指西周的分封制,排除A项;休养生息,稳定民心与西汉初期有关,排除C项;罢黜百家,尊崇儒术是西汉汉武帝为加强思想统治采取的措施,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】

依据课本所学,《史记》中关于黄帝的记录是司马迁在民间传说的基础上写成的,很多传说并非空穴来风,根据一些史实被人们传说下来,是有一定的事实基础,B项符合题意;但是传说一定程度上可以反映历史真实民间传说具有很大的主观性,可信度很低。A项不合题意;题干并未提到历史文献记录与口头传说的印证问题,而是说《史记》的记录是在口头传说的基础上写成的,此项无法得出。C项不合题意;历史文本记录的完整性与历史的真实性之间没有必然的联系,且《史记》中不少记载经历史学家证明也存在错误。D项不合题意。由此可知ACD三项不合题意,故选择B。

16.(1)秦始皇、汉武帝。

(2)

人物 秦皇 汉武

政治上 中央集权制、三公九卿制、郡县制 ①颁布“推恩令”(或建立刺史制度)

经济上 ②统一货币(或度量衡) 统一铸造五铢钱、盐铁专卖、平抑物价

文化上 统一文字、焚书坑儒 ③“罢黜百家,独尊儒术”(或兴办太学)

军事上 ④北击匈奴(或修筑长城) 派霍去病、卫青北击匈奴

(3)加强监察制度秦始皇设御史大夫;汉武帝在中央设司隶校尉,在地方设刺史。

(1)

据所学可知,“秦皇”“汉武”分别指的是秦始皇、汉武帝。

(2)

据所学可知,①西汉初,实行郡国并行制,诸侯王势力强大,威胁到中央集权,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”:诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号;建立刺史制度:全国分为13个州部,每州部派刺史一人,代表朝廷监视州部内的地方官吏、豪强及其子弟。汉武帝的这些措施加强了中央集权,中央对地方的控制大大加强;③汉武帝为了加强中央专制统治,接受董仲舒的建议,“罢黜百家独尊儒术”,就是把儒家学说作为封建正统思想,持法家、道家等学说的读书人,均受到排斥。汉武帝还大力推行儒学教育,在长安兴办太学。这样汉武帝在思想上实现了大一统;②秦始皇在统一六国后,经济上统一货币、度量衡;④军事上北击匈奴、修筑长城。

(3)

据所学可知,为了加强监察制度,秦始皇设御史大夫监察百官;汉武帝在中央设司隶校尉,在地方设刺史。

17.(1)目的:联合大月氏抗击匈奴;

原因:张骞出使西域,是中国有记载以来的第一次中外交流;

作用:①民族关系上:促进了汉与西域各民族的友好往来,密切了汉与西域的联系②对外关系上:促进了东西方经济文化交流。(或者:拓展了汉王朝的视野,引发了汉王朝与中亚、西亚各国相互贸易的强烈愿望,促成了西汉政府对丝绸之路的开辟和经营促进了汉与各民族的友好往来)。(此题为开放性试题,只要叙述符合历史事实,其它表述也可酌情给分)

(2)中原传入西域的技术:开渠、凿井、铸铁;(写出一项 即可);西域传入中原的物产:核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种 马、香料等(写出其中一项即可)。西域都护

(3)现实价值:促进了我国对外经济文化交流;促进了我国旅游事业的发展。(其它表述只要符合实际也可酌情给分。)

(1)

根据所学知识,汉武帝认识到西域的重要性,绝对招募使者出使西域,联合大月氏抗击匈奴,因此张骞第一次出使西域的目的是联合大月氏抗击匈奴。据所学知识,“凿空”是指张骞出使西域,是中国有记载以来的第一次中外交流。张骞通西域促进了西域和内地的经济文件交流,丰富了汉族人民和西域各族人民的生活,张骞通西域后,中国同西亚和欧洲的通商关系开始发展起来开通“丝绸之路”,张骞通西域有助于汉武帝大一统局面的形成。

(2)

根据材料信息“汉朝的丝绸、漆器等物品,以及一些生产技术传到了西域”结合所学可知,中原传入西域的技术有开渠、凿井、铸铁。“西域地区的物产,以及多种乐器和歌舞等传入中原”结合所学知识可知,西域传入中原的物产有核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种 马、香料等。西域传入中原的物产:核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种 马、香料等。张骞通西域后,西汉王朝加强了对西域的经营,公元前60年,西汉政府在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官。

(3)

本题属于开放性题目,“丝绸之路”对于实现“中国梦”的现实价值是促进了我国对外经济文化交流;促进了我国旅游事业的发展。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史