江苏省扬中外国语中学2012—2013学年度第一学期七年级学情调研语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省扬中外国语中学2012—2013学年度第一学期七年级学情调研语文试题(无答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2013-02-05 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

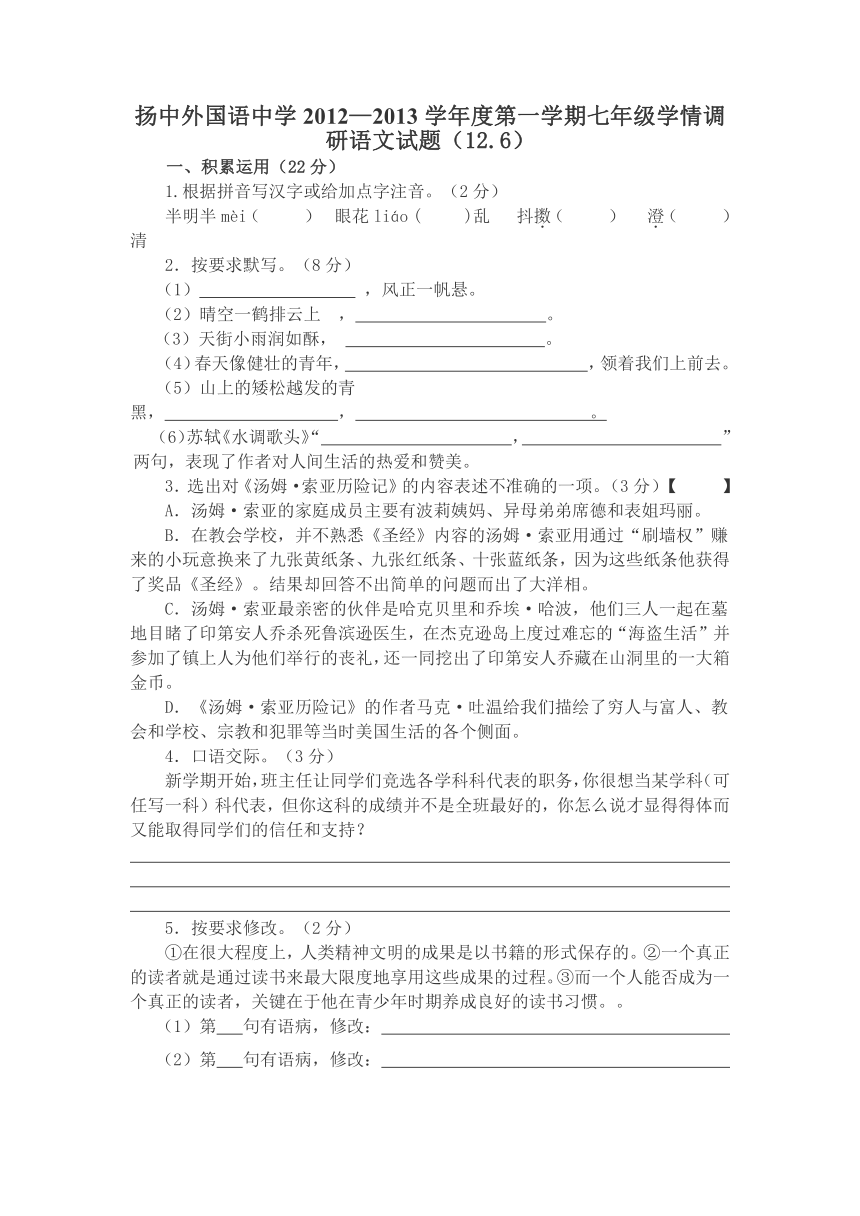

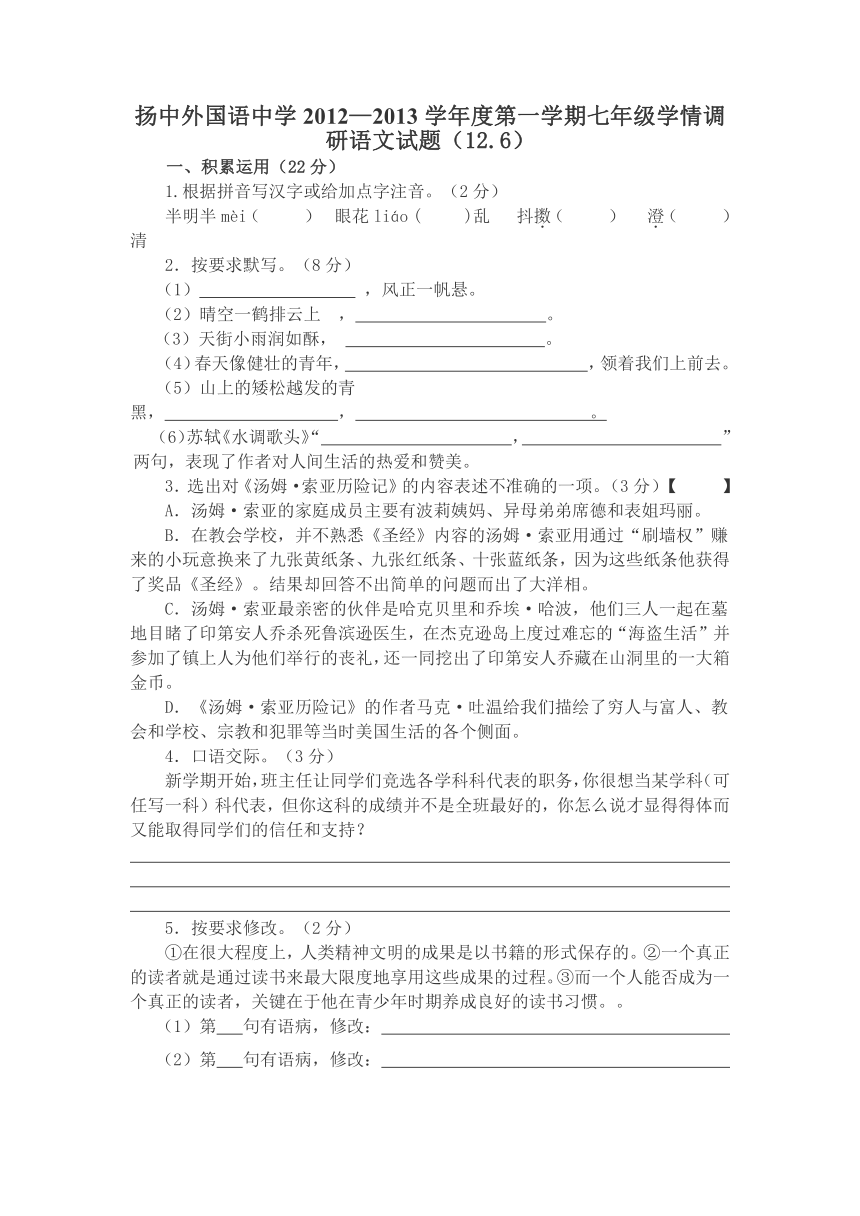

扬中外国语中学2012—2013学年度第一学期七年级学情调研语文试题(12.6)

一、积累运用(22分)

1.根据拼音写汉字或给加点字注音。(2分)

半明半mèi( ) 眼花liáo ( )乱 抖擞( ) 澄( )清

2.按要求默写。(8分)

(1) ,风正一帆悬。

(2)晴空一鹤排云上 , 。

(3)天街小雨润如酥, 。

(4)春天像健壮的青年, ,领着我们上前去。

(5)山上的矮松越发的青黑, , 。

(6)苏轼《水调歌头》“ , ”两句,表现了作者对人间生活的热爱和赞美。

3.选出对《汤姆·索亚历险记》的内容表述不准确的一项。(3分)【 】

A.汤姆·索亚的家庭成员主要有波莉姨妈、异母弟弟席德和表姐玛丽。

B.在教会学校,并不熟悉《圣经》内容的汤姆·索亚用通过“刷墙权”赚来的小玩意换来了九张黄纸条、九张红纸条、十张蓝纸条,因为这些纸条他获得了奖品《圣经》。结果却回答不出简单的问题而出了大洋相。

C.汤姆·索亚最亲密的伙伴是哈克贝里和乔埃·哈波,他们三人一起在墓地目睹了印第安人乔杀死鲁滨逊医生,在杰克逊岛上度过难忘的“海盗生活”并参加了镇上人为他们举行的丧礼,还一同挖出了印第安人乔藏在山洞里的一大箱金币。

D.《汤姆·索亚历险记》的作者马克·吐温给我们描绘了穷人与富人、教会和学校、宗教和犯罪等当时美国生活的各个侧面。

4.口语交际。(3分)

新学期开始,班主任让同学们竞选各学科科代表的职务,你很想当某学科(可任写一科)科代表,但你这科的成绩并不是全班最好的,你怎么说才显得得体而又能取得同学们的信任和支持?

5.按要求修改。(2分)

①在很大程度上,人类精神文明的成果是以书籍的形式保存的。②一个真正的读者就是通过读书来最大限度地享用这些成果的过程。③而一个人能否成为一个真正的读者,关键在于他在青少年时期养成良好的读书习惯。。

(1)第 句有语病,修改:

(2)第 句有语病,修改:

6.下面是一份“学生课外阅读种类统计表”,请认真研读后回答后面两个问题。

阶 段

政治历史类

文学艺术类

科普类

体育军事类

其它

高中生

18%

47%

20%

9%

6%

初中生

9%

68%

15%

3%

5%

小学生

2%

82%

10%

2%

4%

(1)随着年级的升高,学生的课外阅读呈现出怎样的特点?(2分)

(2)在“语文学习的减负增效行动”讨论中,有人提出应减少学生课外阅读的种类,认为读好文学作品就可以了。对此,你是怎么看的?请作简要阐述,40字左右。(2分)

?

二、阅读理解(38分)

(一)阅读下面的词,回答问题。

西江月·夜行黄沙道中

辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

7.全词描写了江南农村 (时令和时间)的景色,抒发了词人

的心情。(2分)

8.词中写到“稻花香里说丰年”,你认为是谁在说丰年呢?(至少答两种说法)(2分)

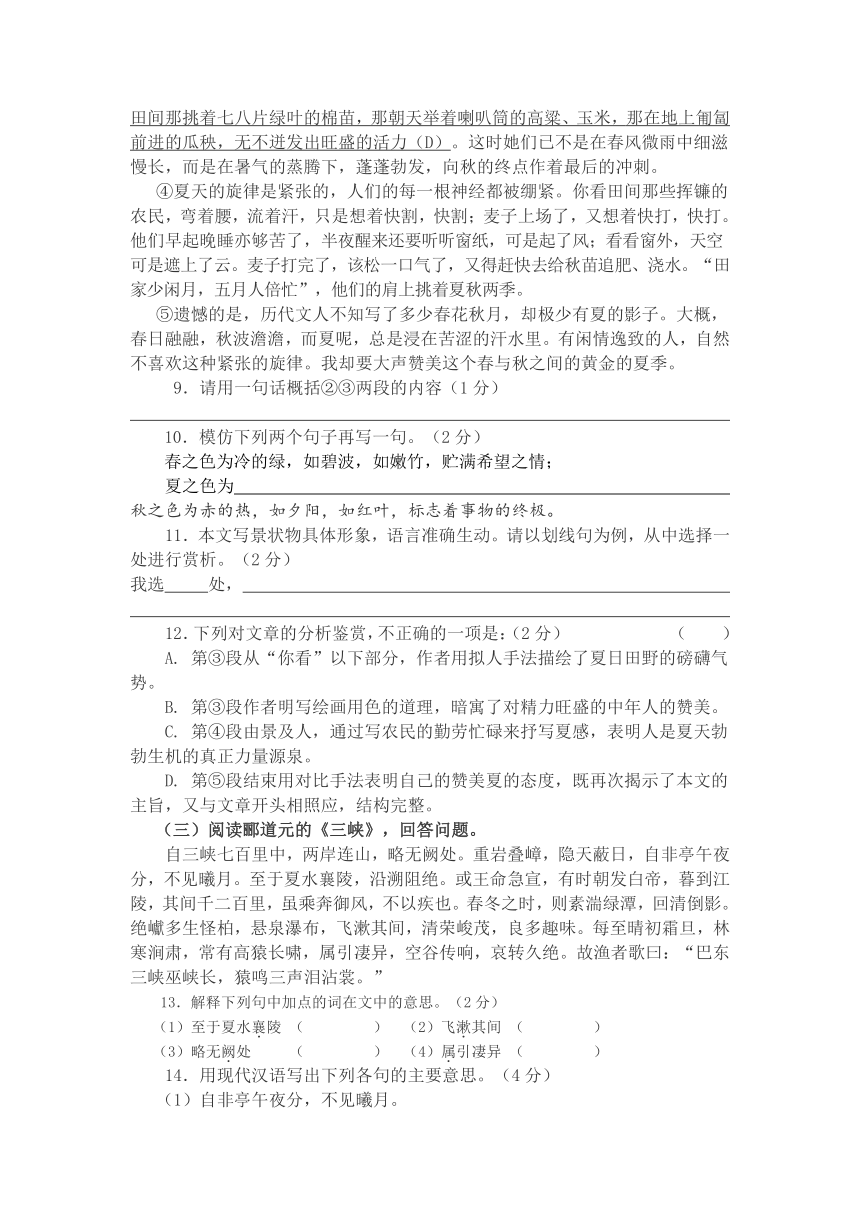

(二)阅读梁衡的《夏》,回答问题。

①充满整个夏天的是一种紧张、热烈、急促的旋律。

②好像炉子上的一锅水在逐渐泛泡、冒气而终于沸腾一样(A),山坡上的芊芊细草长成了一片密密的厚发,林带上的淡淡绿烟也凝成了一堵黛色长墙。轻飞曼舞的蜂蝶不见了,却换来了烦人的蝉儿,潜在树叶间一声声地长鸣(B)。火红的太阳烘烤着一片金黄的大地,麦浪翻滚着,扑打着远处的山、天上的云,扑打着公路上的汽车,像海浪涌着一艘艘的舰船(C)。金色主宰了世界上的一切,热风浮动着,飘过田野,吹送着已熟透了的麦子的香味。那春天的灵秀之气经过半年的积蓄,这时已酿成一种磅礴之势,在田野上滚动,在天地间升腾。夏天到了。

③夏天的色彩是金黄的。按绘画的观点,这大约有其中的道理。春之色为冷的绿,如碧波,如嫩竹,贮满希望之情;秋之色为热的赤,如夕阳,如红叶,标志着事物的终极。夏天正当春华秋实之间,自然应了这中性的黄色——收获之已有而希望还未尽,正是一个承前启后、生命交替的旺季。你看,麦子刚刚割过,田间那挑着七八片绿叶的棉苗,那朝天举着喇叭筒的高粱、玉米,那在地上匍匐前进的瓜秧,无不迸发出旺盛的活力(D)。这时她们已不是在春风微雨中细滋慢长,而是在暑气的蒸腾下,蓬蓬勃发,向秋的终点作着最后的冲刺。

④夏天的旋律是紧张的,人们的每一根神经都被绷紧。你看田间那些挥镰的农民,弯着腰,流着汗,只是想着快割,快割;麦子上场了,又想着快打,快打。他们早起晚睡亦够苦了,半夜醒来还要听听窗纸,可是起了风;看看窗外,天空可是遮上了云。麦子打完了,该松一口气了,又得赶快去给秋苗追肥、浇水。“田家少闲月,五月人倍忙”,他们的肩上挑着夏秋两季。

⑤遗憾的是,历代文人不知写了多少春花秋月,却极少有夏的影子。大概,春日融融,秋波澹澹,而夏呢,总是浸在苦涩的汗水里。有闲情逸致的人,自然不喜欢这种紧张的旋律。我却要大声赞美这个春与秋之间的黄金的夏季。

9.请用一句话概括②③两段的内容(1分)

10.模仿下列两个句子再写一句。(2分)

春之色为冷的绿,如碧波,如嫩竹,贮满希望之情;

夏之色为

秋之色为赤的热,如夕阳,如红叶,标志着事物的终极。

11.本文写景状物具体形象,语言准确生动。请以划线句为例,从中选择一处进行赏析。(2分)

我选 处,

12.下列对文章的分析鉴赏,不正确的一项是:(2分) ( )

A. 第③段从“你看”以下部分,作者用拟人手法描绘了夏日田野的磅礴气势。

B. 第③段作者明写绘画用色的道理,暗寓了对精力旺盛的中年人的赞美。

C. 第④段由景及人,通过写农民的勤劳忙碌来抒写夏感,表明人是夏天勃勃生机的真正力量源泉。

D. 第⑤段结束用对比手法表明自己的赞美夏的态度,既再次揭示了本文的主旨,又与文章开头相照应,结构完整。

(三)阅读郦道元的《三峡》,回答问题。

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

13.解释下列句中加点的词在文中的意思。(2分)

(1)至于夏水襄陵 ( ) (2)飞漱其间 ( )

(3)略无阙处 ( ) (4)属引凄异 ( )

14.用现代汉语写出下列各句的主要意思。(4分)

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)清荣峻茂,良多趣味。

15.填表:建长江三峡水力发电站,主要有三个理由,请你找出文中印证理由的原句以及相对应的理由。(3分)

理 由

文中印证理由的原句

水势大

?

?

有时朝发白帝,暮到江陵。

水流落差大

?

16.三峡工程的全线竣工,预示着三峡景观将发生了巨变。如果用一副对联抒写三峡今昔的变化,下联描绘今天的三峡景观,请你根据上文内容为它拟写一个上联。(1分)

上联:

下联:看今朝高峡平湖路畅达

17.引用当地流行的渔歌结束全文,有什么表达效果?说说它与李白《早发白帝城》中“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”表达的情感相同吗?(3分)

(四)阅读下文,回答问题。

姥姥的端午

王瀛

①十余年前的五月,姥姥忙碌完生命里最后一个端午,便匆匆离去。

②此后每自清明夜始,随着金银花的细碎步声,临近粽香五月,便有姥姥的絮语叮咛,踱着疲惫的小脚,轻轻推门,轻轻走近,拾起床边垂落的被角,为我一掩再掩。

③物质极度贫瘠的岁月,端午,在童年的期盼中,总是姗姗来迟。等待中长大的日子,不知何时,青苇已隔夜盈尺。端午,似一株凌虚而至的瓦楞草,无声无息落在老家的瓦房上,就在某个清晨,姥姥推醒了还在熟睡中的我们,她说,粽子熟了。烧了一夜的灶火已渐燃渐熄,大锅里还咕嘟嘟冒着些微的水泡,粽香漫过那口大锅的四周,弥漫在农家小院上空,萦绕在孩子渴望的小嘴边,飘荡在蹦跳的童歌里。

④端午粽香,萦绕岁岁年年童谣,我们在姥姥精心赶制的一个又一个端午之后长高。姥姥一双操劳的枯手,渐渐托不住昔日蹒跚的娃儿们,当小弟也站在她身后,声渐雄浑之时,姥姥缓身回望,却已一笑白头。

⑤姥姥的端午,从老家搬到城里,仍旧初始味道。而安逸清闲的市民生活,狭窄的蜗居,使姥姥呆呆地坐在门前,想念乡间,想念宽敞的农家小院,鸡鸣犬吠,想念清晨趟着两腿露珠,一双巧手侍弄过的黄瓜架、葡萄秧,想念老槐树阴下,几位老邻絮絮陈年旧话,农谚桑麻。姥姥似乎在那一年忽然苍老。

⑥最后的端午,姥姥依旧忙碌,她似乎始终是这个节日大会的主持人,任何人都可以忽略和忘记这个日子,唯她不能。我们从各自的家里奔来吃粽子的时候,还丝毫没有感觉到姥姥的端午,将在这里停留。只记得姥姥唠叨了许多,关于谁该谈朋友了,谁该快点结婚了,别让姥姥这么等着。大家听着,都没有在意。

⑦端午后几日,姥姥在一个深夜忽然丢下大堆未了的心事,匆匆撒手而去,我守在她床边仅仅一步之遥,却空着两手没留下老人家只言片语。

⑧次年端午,凝重在无限哀思里,大家小心翼翼躲闪着,似乎稍不留意会不慎碰落太多的哀伤。谈话间,说到童年,那苇塘、蛙鸣、老家的土炕、邻家小孩憨态可掬的猫头小布鞋……小弟忽然一句“一到端午,就想起姥姥来。”大家顿住了,都不说话,大弟站到阳台,低头点起一支烟,妈妈肩头抽动,不知谁的眼泪叮咚掉在米盆里,落在一只只秀气的青粽上……姥姥赐我农家巧手,包粽的“工艺”代代相传,粽香飘进以后的日子。

⑨端午,翠绿与寂静,蒹葭苍苍的古韵,带着一春濡湿的水气,简淡、玄远。芦丛摇曳、薄雾轻裳,青衣姗姗,不禁想起眉清目秀,淡妆行走在阡陌上的秀丽村姑,初见有股矜持的冷,一身素衣隔岸浅笑低吟,柔骨而就、甜而不腻,那种感觉在常久的凝睇里埋藏,永远都蛰伏在心灵深处不会消失。

⑩娴静的汨罗江,从远古走来,走近几千年光阴。姥姥的端午永远是其中一尺鲜洁的水,涤荡着我生命的五月,走过多少年,芬芳多少年。

(选自《散文百家》2006年03期,有改动)

18.通读全文,说说本文除了写“我”童年时的“姥姥的端午”外,还写了哪些“姥姥的端午”? (3分)

19.体会下列加点词语的表达效果。

(1)临近粽香五月,便有姥姥的絮语叮咛,踱着疲惫的小脚,轻轻推门,轻轻走近,拾起床边垂落的被角,为我一掩再掩。(2分)

(2)而安逸清闲的市民生活,狭窄的蜗居,使姥姥呆呆地坐在门前,想念乡间,想念宽敞的农家小院,鸡鸣犬吠,想念清晨趟着两腿露珠,一双巧手侍弄过的黄瓜架、葡萄秧。 (2分)

20.赏析下面的句子。(3分)

姥姥的端午永远是其中一尺鲜洁的水,涤荡着我生命的五月,走过多少年,芬芳多少年。

21.本文的题目是“姥姥的端午”,第⑨段看似与“姥姥”无关,实是文章独具匠心之处。请仔细揣摩,分析这样写对刻画姥姥的形象有何作用。(2分)

22.端午节是我们大家的节日,本文为什么说它是“姥姥的端午”?请作分析。(2分)

__________________________________________________________________________

三.作文(40分)

23.题目:熟悉的地方也有风景

要求:(1)文体自选(诗歌除外);

(2)字数不少于600字。

一、积累运用(22分)

1.根据拼音写汉字或给加点字注音。(2分)

半明半mèi( ) 眼花liáo ( )乱 抖擞( ) 澄( )清

2.按要求默写。(8分)

(1) ,风正一帆悬。

(2)晴空一鹤排云上 , 。

(3)天街小雨润如酥, 。

(4)春天像健壮的青年, ,领着我们上前去。

(5)山上的矮松越发的青黑, , 。

(6)苏轼《水调歌头》“ , ”两句,表现了作者对人间生活的热爱和赞美。

3.选出对《汤姆·索亚历险记》的内容表述不准确的一项。(3分)【 】

A.汤姆·索亚的家庭成员主要有波莉姨妈、异母弟弟席德和表姐玛丽。

B.在教会学校,并不熟悉《圣经》内容的汤姆·索亚用通过“刷墙权”赚来的小玩意换来了九张黄纸条、九张红纸条、十张蓝纸条,因为这些纸条他获得了奖品《圣经》。结果却回答不出简单的问题而出了大洋相。

C.汤姆·索亚最亲密的伙伴是哈克贝里和乔埃·哈波,他们三人一起在墓地目睹了印第安人乔杀死鲁滨逊医生,在杰克逊岛上度过难忘的“海盗生活”并参加了镇上人为他们举行的丧礼,还一同挖出了印第安人乔藏在山洞里的一大箱金币。

D.《汤姆·索亚历险记》的作者马克·吐温给我们描绘了穷人与富人、教会和学校、宗教和犯罪等当时美国生活的各个侧面。

4.口语交际。(3分)

新学期开始,班主任让同学们竞选各学科科代表的职务,你很想当某学科(可任写一科)科代表,但你这科的成绩并不是全班最好的,你怎么说才显得得体而又能取得同学们的信任和支持?

5.按要求修改。(2分)

①在很大程度上,人类精神文明的成果是以书籍的形式保存的。②一个真正的读者就是通过读书来最大限度地享用这些成果的过程。③而一个人能否成为一个真正的读者,关键在于他在青少年时期养成良好的读书习惯。。

(1)第 句有语病,修改:

(2)第 句有语病,修改:

6.下面是一份“学生课外阅读种类统计表”,请认真研读后回答后面两个问题。

阶 段

政治历史类

文学艺术类

科普类

体育军事类

其它

高中生

18%

47%

20%

9%

6%

初中生

9%

68%

15%

3%

5%

小学生

2%

82%

10%

2%

4%

(1)随着年级的升高,学生的课外阅读呈现出怎样的特点?(2分)

(2)在“语文学习的减负增效行动”讨论中,有人提出应减少学生课外阅读的种类,认为读好文学作品就可以了。对此,你是怎么看的?请作简要阐述,40字左右。(2分)

?

二、阅读理解(38分)

(一)阅读下面的词,回答问题。

西江月·夜行黄沙道中

辛弃疾

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。

七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。

7.全词描写了江南农村 (时令和时间)的景色,抒发了词人

的心情。(2分)

8.词中写到“稻花香里说丰年”,你认为是谁在说丰年呢?(至少答两种说法)(2分)

(二)阅读梁衡的《夏》,回答问题。

①充满整个夏天的是一种紧张、热烈、急促的旋律。

②好像炉子上的一锅水在逐渐泛泡、冒气而终于沸腾一样(A),山坡上的芊芊细草长成了一片密密的厚发,林带上的淡淡绿烟也凝成了一堵黛色长墙。轻飞曼舞的蜂蝶不见了,却换来了烦人的蝉儿,潜在树叶间一声声地长鸣(B)。火红的太阳烘烤着一片金黄的大地,麦浪翻滚着,扑打着远处的山、天上的云,扑打着公路上的汽车,像海浪涌着一艘艘的舰船(C)。金色主宰了世界上的一切,热风浮动着,飘过田野,吹送着已熟透了的麦子的香味。那春天的灵秀之气经过半年的积蓄,这时已酿成一种磅礴之势,在田野上滚动,在天地间升腾。夏天到了。

③夏天的色彩是金黄的。按绘画的观点,这大约有其中的道理。春之色为冷的绿,如碧波,如嫩竹,贮满希望之情;秋之色为热的赤,如夕阳,如红叶,标志着事物的终极。夏天正当春华秋实之间,自然应了这中性的黄色——收获之已有而希望还未尽,正是一个承前启后、生命交替的旺季。你看,麦子刚刚割过,田间那挑着七八片绿叶的棉苗,那朝天举着喇叭筒的高粱、玉米,那在地上匍匐前进的瓜秧,无不迸发出旺盛的活力(D)。这时她们已不是在春风微雨中细滋慢长,而是在暑气的蒸腾下,蓬蓬勃发,向秋的终点作着最后的冲刺。

④夏天的旋律是紧张的,人们的每一根神经都被绷紧。你看田间那些挥镰的农民,弯着腰,流着汗,只是想着快割,快割;麦子上场了,又想着快打,快打。他们早起晚睡亦够苦了,半夜醒来还要听听窗纸,可是起了风;看看窗外,天空可是遮上了云。麦子打完了,该松一口气了,又得赶快去给秋苗追肥、浇水。“田家少闲月,五月人倍忙”,他们的肩上挑着夏秋两季。

⑤遗憾的是,历代文人不知写了多少春花秋月,却极少有夏的影子。大概,春日融融,秋波澹澹,而夏呢,总是浸在苦涩的汗水里。有闲情逸致的人,自然不喜欢这种紧张的旋律。我却要大声赞美这个春与秋之间的黄金的夏季。

9.请用一句话概括②③两段的内容(1分)

10.模仿下列两个句子再写一句。(2分)

春之色为冷的绿,如碧波,如嫩竹,贮满希望之情;

夏之色为

秋之色为赤的热,如夕阳,如红叶,标志着事物的终极。

11.本文写景状物具体形象,语言准确生动。请以划线句为例,从中选择一处进行赏析。(2分)

我选 处,

12.下列对文章的分析鉴赏,不正确的一项是:(2分) ( )

A. 第③段从“你看”以下部分,作者用拟人手法描绘了夏日田野的磅礴气势。

B. 第③段作者明写绘画用色的道理,暗寓了对精力旺盛的中年人的赞美。

C. 第④段由景及人,通过写农民的勤劳忙碌来抒写夏感,表明人是夏天勃勃生机的真正力量源泉。

D. 第⑤段结束用对比手法表明自己的赞美夏的态度,既再次揭示了本文的主旨,又与文章开头相照应,结构完整。

(三)阅读郦道元的《三峡》,回答问题。

自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影。绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

13.解释下列句中加点的词在文中的意思。(2分)

(1)至于夏水襄陵 ( ) (2)飞漱其间 ( )

(3)略无阙处 ( ) (4)属引凄异 ( )

14.用现代汉语写出下列各句的主要意思。(4分)

(1)自非亭午夜分,不见曦月。

(2)清荣峻茂,良多趣味。

15.填表:建长江三峡水力发电站,主要有三个理由,请你找出文中印证理由的原句以及相对应的理由。(3分)

理 由

文中印证理由的原句

水势大

?

?

有时朝发白帝,暮到江陵。

水流落差大

?

16.三峡工程的全线竣工,预示着三峡景观将发生了巨变。如果用一副对联抒写三峡今昔的变化,下联描绘今天的三峡景观,请你根据上文内容为它拟写一个上联。(1分)

上联:

下联:看今朝高峡平湖路畅达

17.引用当地流行的渔歌结束全文,有什么表达效果?说说它与李白《早发白帝城》中“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”表达的情感相同吗?(3分)

(四)阅读下文,回答问题。

姥姥的端午

王瀛

①十余年前的五月,姥姥忙碌完生命里最后一个端午,便匆匆离去。

②此后每自清明夜始,随着金银花的细碎步声,临近粽香五月,便有姥姥的絮语叮咛,踱着疲惫的小脚,轻轻推门,轻轻走近,拾起床边垂落的被角,为我一掩再掩。

③物质极度贫瘠的岁月,端午,在童年的期盼中,总是姗姗来迟。等待中长大的日子,不知何时,青苇已隔夜盈尺。端午,似一株凌虚而至的瓦楞草,无声无息落在老家的瓦房上,就在某个清晨,姥姥推醒了还在熟睡中的我们,她说,粽子熟了。烧了一夜的灶火已渐燃渐熄,大锅里还咕嘟嘟冒着些微的水泡,粽香漫过那口大锅的四周,弥漫在农家小院上空,萦绕在孩子渴望的小嘴边,飘荡在蹦跳的童歌里。

④端午粽香,萦绕岁岁年年童谣,我们在姥姥精心赶制的一个又一个端午之后长高。姥姥一双操劳的枯手,渐渐托不住昔日蹒跚的娃儿们,当小弟也站在她身后,声渐雄浑之时,姥姥缓身回望,却已一笑白头。

⑤姥姥的端午,从老家搬到城里,仍旧初始味道。而安逸清闲的市民生活,狭窄的蜗居,使姥姥呆呆地坐在门前,想念乡间,想念宽敞的农家小院,鸡鸣犬吠,想念清晨趟着两腿露珠,一双巧手侍弄过的黄瓜架、葡萄秧,想念老槐树阴下,几位老邻絮絮陈年旧话,农谚桑麻。姥姥似乎在那一年忽然苍老。

⑥最后的端午,姥姥依旧忙碌,她似乎始终是这个节日大会的主持人,任何人都可以忽略和忘记这个日子,唯她不能。我们从各自的家里奔来吃粽子的时候,还丝毫没有感觉到姥姥的端午,将在这里停留。只记得姥姥唠叨了许多,关于谁该谈朋友了,谁该快点结婚了,别让姥姥这么等着。大家听着,都没有在意。

⑦端午后几日,姥姥在一个深夜忽然丢下大堆未了的心事,匆匆撒手而去,我守在她床边仅仅一步之遥,却空着两手没留下老人家只言片语。

⑧次年端午,凝重在无限哀思里,大家小心翼翼躲闪着,似乎稍不留意会不慎碰落太多的哀伤。谈话间,说到童年,那苇塘、蛙鸣、老家的土炕、邻家小孩憨态可掬的猫头小布鞋……小弟忽然一句“一到端午,就想起姥姥来。”大家顿住了,都不说话,大弟站到阳台,低头点起一支烟,妈妈肩头抽动,不知谁的眼泪叮咚掉在米盆里,落在一只只秀气的青粽上……姥姥赐我农家巧手,包粽的“工艺”代代相传,粽香飘进以后的日子。

⑨端午,翠绿与寂静,蒹葭苍苍的古韵,带着一春濡湿的水气,简淡、玄远。芦丛摇曳、薄雾轻裳,青衣姗姗,不禁想起眉清目秀,淡妆行走在阡陌上的秀丽村姑,初见有股矜持的冷,一身素衣隔岸浅笑低吟,柔骨而就、甜而不腻,那种感觉在常久的凝睇里埋藏,永远都蛰伏在心灵深处不会消失。

⑩娴静的汨罗江,从远古走来,走近几千年光阴。姥姥的端午永远是其中一尺鲜洁的水,涤荡着我生命的五月,走过多少年,芬芳多少年。

(选自《散文百家》2006年03期,有改动)

18.通读全文,说说本文除了写“我”童年时的“姥姥的端午”外,还写了哪些“姥姥的端午”? (3分)

19.体会下列加点词语的表达效果。

(1)临近粽香五月,便有姥姥的絮语叮咛,踱着疲惫的小脚,轻轻推门,轻轻走近,拾起床边垂落的被角,为我一掩再掩。(2分)

(2)而安逸清闲的市民生活,狭窄的蜗居,使姥姥呆呆地坐在门前,想念乡间,想念宽敞的农家小院,鸡鸣犬吠,想念清晨趟着两腿露珠,一双巧手侍弄过的黄瓜架、葡萄秧。 (2分)

20.赏析下面的句子。(3分)

姥姥的端午永远是其中一尺鲜洁的水,涤荡着我生命的五月,走过多少年,芬芳多少年。

21.本文的题目是“姥姥的端午”,第⑨段看似与“姥姥”无关,实是文章独具匠心之处。请仔细揣摩,分析这样写对刻画姥姥的形象有何作用。(2分)

22.端午节是我们大家的节日,本文为什么说它是“姥姥的端午”?请作分析。(2分)

__________________________________________________________________________

三.作文(40分)

23.题目:熟悉的地方也有风景

要求:(1)文体自选(诗歌除外);

(2)字数不少于600字。

同课章节目录