部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

一、选择题

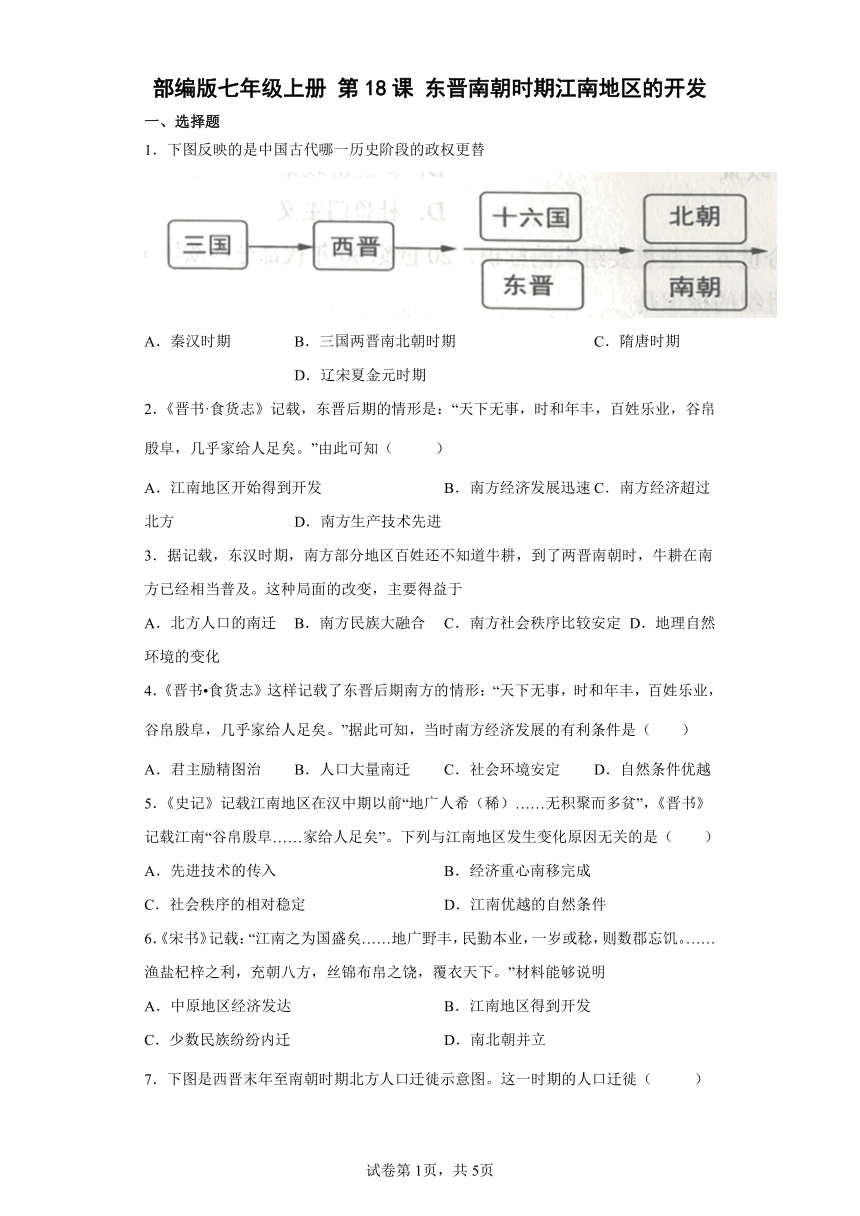

1.下图反映的是中国古代哪一历史阶段的政权更替

A.秦汉时期 B.三国两晋南北朝时期 C.隋唐时期 D.辽宋夏金元时期

2.《晋书·食货志》记载,东晋后期的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”由此可知( )

A.江南地区开始得到开发 B.南方经济发展迅速 C.南方经济超过北方 D.南方生产技术先进

3.据记载,东汉时期,南方部分地区百姓还不知道牛耕,到了两晋南朝时,牛耕在南方已经相当普及。这种局面的改变,主要得益于

A.北方人口的南迁 B.南方民族大融合 C.南方社会秩序比较安定 D.地理自然环境的变化

4.《晋书 食货志》这样记载了东晋后期南方的情形:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”据此可知,当时南方经济发展的有利条件是( )

A.君主励精图治 B.人口大量南迁 C.社会环境安定 D.自然条件优越

5.《史记》记载江南地区在汉中期以前“地广人希(稀)……无积聚而多贫”,《晋书》记载江南“谷帛殷阜……家给人足矣”。下列与江南地区发生变化原因无关的是( )

A.先进技术的传入 B.经济重心南移完成

C.社会秩序的相对稳定 D.江南优越的自然条件

6.《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下。”材料能够说明

A.中原地区经济发达 B.江南地区得到开发

C.少数民族纷纷内迁 D.南北朝并立

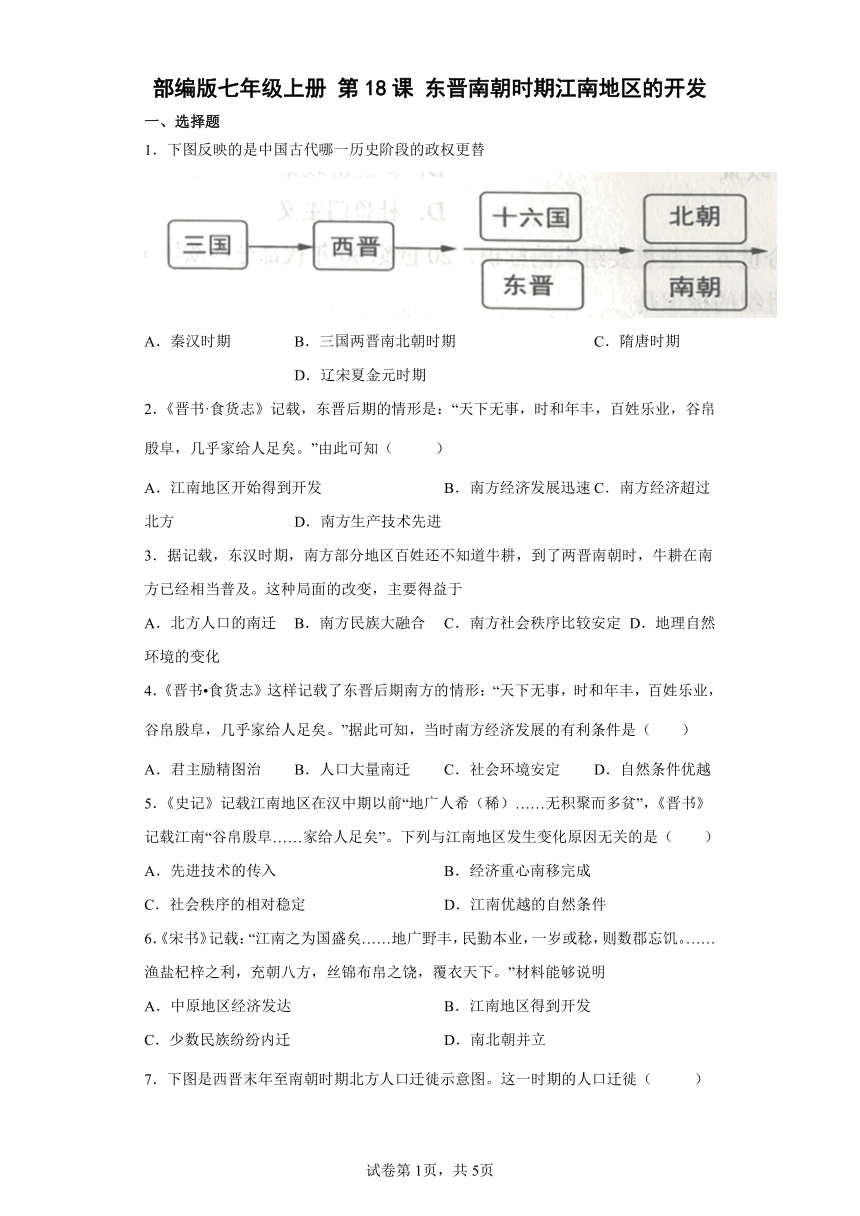

7.下图是西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。这一时期的人口迁徙( )

A.促进了江南地区的开发 B.促进了国家统一 C.阻碍民族交融 D.导致北方战乱不断

8.420-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都在※定都,此地人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。※所指的是( )

A.长安 B.咸阳 C.建康 D.洛阳

9.辅佐司马睿重建晋王朝,延续汉族政权与传承华夏文化的大功臣,被史学家称为“千古一相”的是( )

A.王羲之 B.王导 C.王敦 D.王猛

10.南朝的政治、经济中心和最大的都会是( )

A.成都 B.扬州 C.杭州 D.建康

11.经过自东晋南朝二百余年的发展,长江中下游的经济水平已经赶上北方,并成为了我国一个新的经济中心——江南经济区。”此材料直接说明( )

A.江南地区得到开发 B.经济重心完成南移

C.江南地区环境较好 D.北人南迁促进发展

12.江南地区在南朝时有较快的发展,其中荆、扬两州已号称“丝绵布帛之饶,复(覆)衣天下”。据材料可知( )

A.南方手工业发展迅速 B.经济重心已经南移

C.南朝统治者轻徭薄赋 D.南方地区政权稳定

二、综合题

13.中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

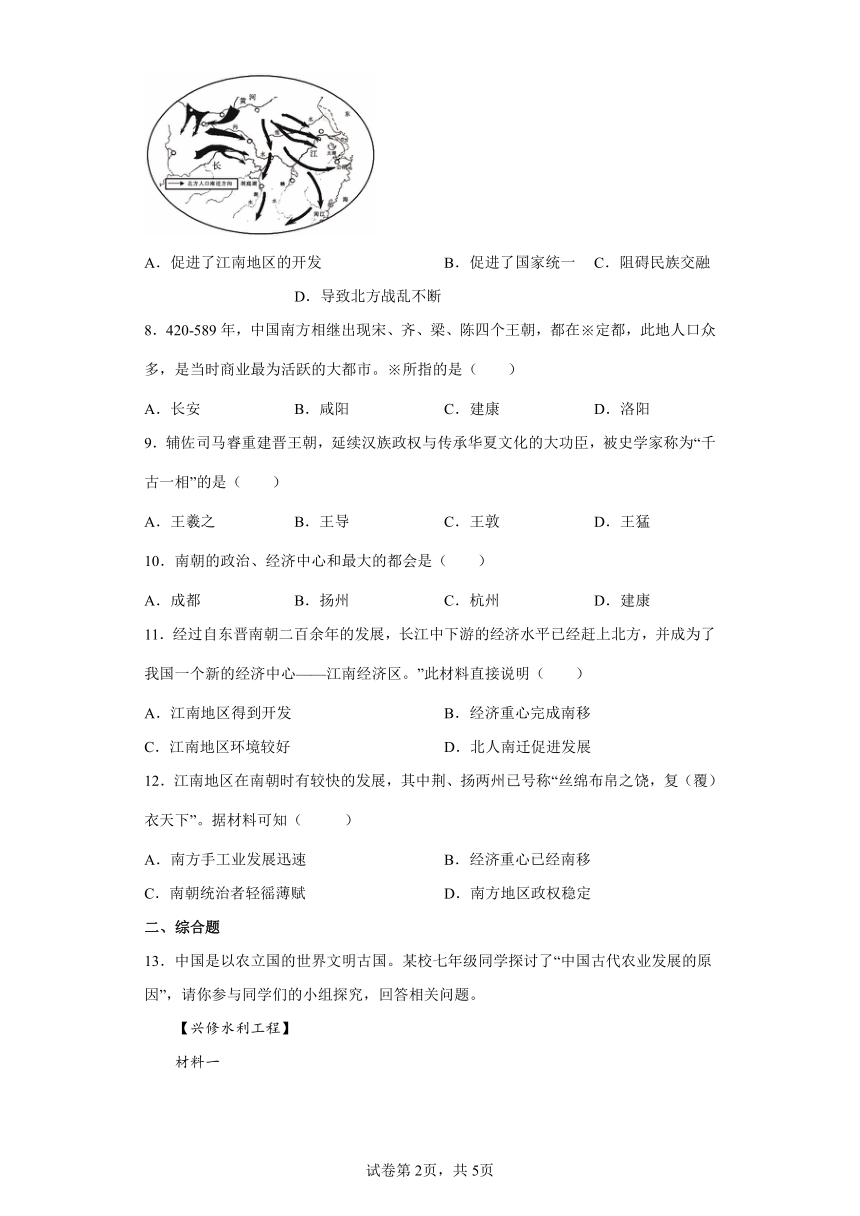

材料一

(1)材料一图中的工程使成都平原成为“天府之国”。请写出这一水利工程的名称?

【调整统治政策】

材料二 据《史记 商鞅列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?据材料二并结合所学知识分析这一变法对秦国历史发展的影响。

【引进优良作物】

材料三 中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?这条商路的开通有何重要意义?

【采用先进技术】

材料四 东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

——七年级上册历史教材

(4)据材料四指出,东晋南朝时北方人口南迁,将哪些先进技术带到了南方?

14.阅读材料,回答问题。

材料一:炎帝、黄帝作为华夏集团的两大部落首领,带领早期的先民认识自然、利用并改造自然,推动社会发展,他们通过以战促和,以德报怨,经过联盟和与其他氏族、部落的融合发展,成功推动了中国历史上第一次族群大融合,开启了中华民族的“共同体”之路。

——李俊《炎黄文化与中华民族命运共同体的构建》

材料二:汉朝通过联通西域、大规模的移民实边,将中原的农耕灌溉技术、历法等传至边疆,汉语与少数民族语言之间出现了少量的相互吸收现象。居住在中原地区的华夏族群在与其他族群交往的过程中被称为汉人,汉人也逐渐成为指代生活在中原地区人群共同体的新称谓。

——杨力源《边疆治理与中华民族共同体意识演进》

材料三:“五胡乱华”时期,原居于北方的中原汉族人士却流徙江南等周边地区,……产生了诸多方面的重要影响,既为汉族文化注入了新的血液,丰富了汉族文化,又开发了江南诸民族地区,增强了对江南民族的了解,提升了他们的文化层次。

——柳君君《东晋时期北民南移与江南民族关系》

材料四:内迁的北方各族学习汉族的农业技艺,从事农业生产,成为农业居民;而汉族人民学习北方各族的畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。内迁各族大多使用汉语,后来汉语成为北方主要的通用语言。西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融合,“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

——摘编自《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一及所学知识,“炎帝”、“黄帝”为“中华民族命运共同体的构建”做出了哪些贡献?为此,后人尊称他们为什么?

(2)材料二中“联通西域”可能与哪一道路开通有关?根据材料及所学知识,“汉人”具有哪些共同特征?

(3)根据所学知识,材料三中“北民南移”的原因是什么?根据材料,概括“北民南移”带来了的影响。

(4)综合上述材料,我国各民族之间的交往,呈现出怎样的特点?根据材料四及所学知识,北方地区民族的交往、交流与交融,带来了怎样的影响?

15.材料一 “三国两南北朝时期,北方的许多少数民族内迁到黄河流域各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战,人民被杀害,……。为了躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁徙的浪潮”

——改编自教科书

(1)材料一中“大批北方民众渡江南下,形成了第三次南迁的浪朝”的主要原因是什么

材料二 西晋禅代,承曹魏遗产,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即倚江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、贮水、防洪、运河等水利工程不断修筑,终始江南的经济力量趋于壮盛。

——摘编自邹纪万《魏晋南北朝史》

(2)根据材料二和所学知识,概括“江南的经济力量趋于壮盛”的原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据图示可知,图中反映了三国两晋南北朝时期的政权更替,B项正确;A、C、D项均与图示不符,排除A、C、D项。故选B项。

2.B

【详解】

根据题干可知,题干描述了东晋后期经济迅速发展的情形,东晋是南方政权,所以反应了南方经济发展迅速,B项正确;江南地区开始得到开发始于西晋末年,排除A项;题干体现不出南方经济超过北方和南方生产技术先进,排除CD项。故选B项。

3.A

【详解】

根据所学知识,西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下。北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。故这种局面的改变,主要得益于中原人口的南迁,A项正确;北方人口南迁促进了民族融合,排除B项;南方社会秩序比较安定、地理自然环境的变化与牛耕在南方普及没有直接关系,排除CD项。故选A项。

4.C

【详解】

根据题干信息“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可知,当时南方经济发展的有利条件是社会环境安定,C项符合题意,ABD项虽然是南方经济发展的原因,但是与题干材料无关,排除。故选C项。

5.B

【详解】

经济重心南移发生在南宋时期,与江南地区开发的原因无关,B项符合题意;北民南迁,为南方带来先进技术的传入,南方社会秩序的相对稳定,江南优越的自然条件,ACD项都是江南地区得到开发的原因,不符合题意。故选B项。

6.B

【详解】

依据题干信息“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下”可知,题干反映了南朝时期江南经济的发展。B项正确;材料反映的是江南地区的开发,ACD与材料反映内容无关,排除。故选B项。

7.A

【详解】

根据所学可知,北方人口南迁,给南方输送了大量的劳动力,同时也带来了先进的生产技术,从而促进了江南地区的开发,A项正确;南北朝时期国家处于分裂状态,人口南迁与国家统一之间没有直接关系,排除B项;北方少数民族內迁和北方中原人口南迁促进了民族交融,排除C项;北方战乱不断是北方人南迁的原因,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】

结合所学知识可知,420-589年,中国的南方相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,统称为“南朝”,这四个王朝都定都在建康,建康是今天的南京。所以※所指的是建康。C项正确;ABD项不符合题意,可排除。故选C项。

9.B

【详解】

据所学知,辅佐司马睿重建晋王朝,延续汉族政权与传承华夏文化的大功臣,被史学家称为“千古一相”的是王导。东晋是以王导为首的北方南下官僚贵族和南方大地主为支柱建立的政权。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,王氏子弟都作了高官,当时流传到“王与马共天下”这句话。B项正确;辅佐司马睿重建晋王朝的是王导,而非王羲之、王敦和王猛,排除ACD项。故选B项。

10.D

【详解】

从公元420年到公元589年的南朝是据有江南地区的宋、齐、梁、陈四朝的总称,都建都于建康。建康成为南朝的政治、经济中心和最大的都会,故排除ABC,D项正确。故选D项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据所学和材料“长江中下游的经济水平已经赶上北方,并在实际上形成了我国的一个新的经济中心一江南经济区”可知, 这体现出,江南地区得到了开发,A项正确;经济重心完成南移是在宋代,排除B项;材料只是说江南经济发展了,没有涉及江南地区环境较好,排除C项;材料只是说北方人为江南经济发展做出贡献,没有提到北人南迁,排除D项。故选A项。

12.A

【详解】

根据材料内容“荆、扬两州已号称‘丝绵布帛之饶,复(覆)衣天下’”可知,材料说明南方手工业发展迅速,A项正确;材料内容没有体现经济重心南移的相关内容,排除B项;材料内容没有涉及南朝统治者轻徭薄赋,排除C项;材料内容没有关于南方地区政权稳定的相关内容,排除D项。故选A项。

【点睛】

13.(1)都江堰

(2)商鞅变法;增强了秦国的实力,为秦统一全国奠定了基础。

(3)丝绸之路;丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。

(4)栽培、施肥、牛耕。

(1)

根据材料可知,材料一图中的都江堰使成都平原成为“天府之国”。

(2)

根据材料“努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。”可知是商鞅变法;商鞅变法增强了秦国的实力,为秦统一全国奠定了基础。

(3)

根据材料“中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。”可知,农作物是通过丝绸之路传入内地的;结合所学知识可知,丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。

(4)

根据材料“人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。”得出东晋南朝时北方人口南迁,将栽培、施肥、牛耕先进技术带到了南方。

14.(1)贡献:黄帝、炎帝部落联盟,并与其他氏族、部落融合发展,以后逐渐形成为华夏族;相传,炎帝、黄帝有很多发明创造,为人们的衣食住行等做出了突出贡献。(意思相近即可)尊称:中华民族的人文初祖。

(2)道路:丝绸之路;特征:说汉语;居住在中原地区;信奉儒学。(意思相近即可)

(3)原因:北方战乱不断,南方杜会比较安定。(意思相近即可)影响:推动了江南地区的开发:提升了江南民族的文化层次:丰富了汉族文化。(意思相近即可)

(4)特点:双向交流,或相互影响,影响:为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定基础。

【详解】

(1)依据材料一“炎帝、黄帝作为华夏集团的两大部落首领……通过以战促和,以德报怨,经过联盟和与其他氏族、部落的融合发展,成功推动了中国历史上第一次族群大融合”可知黄帝、炎帝部落联盟,并与其他氏族、部落融合发展,以后逐渐形成为华夏族;再结合所学知识,根据远古传说,炎帝、黄帝有很多发明创造,为人们的衣食住行等以及早期文明的发展作出了突出贡献。因此炎帝,黄帝被尊称为中华民族的“人文始祖”。

(2)依据材料二和所学知识,“联通西域”可能与丝绸之路开通有关,结合所学知识,汉武帝时期派遣张骞出使西域,沟通了汉朝与西的联系,并为丝绸之路的开通创造条件。依据材料二“汉语与少数民族语言之间出现了少量的相互吸收现象。居住在中原地区的华夏族群在与其他族群交往的过程中被称为汉人”及所学知识,“汉人”具有的共同特征包括:说汉语;居住在中原地区;信奉儒学等。

(3)依据材料三“‘五胡乱华’时期,原居于北方的中原汉族人士却流徙江南等周边地区,……”,可知“北民南移”的原因是魏晋南北朝时北方战乱不断,南方杜会比较安定。依据材料三“既为汉族文化注入了新的血液,丰富了汉族文化”可知影响是丰富了汉族文化,依据材料三“又开发了江南诸民族地区,增强了对江南民族的了解,提升了他们的文化层次”可知影响是推动了江南地区的开发,提升了江南民族的文化层次。

(4)第一问依据材料四“内迁的北方各族学习汉族的农业技艺,从事农业生产,成为农业居民;而汉族人民学习北方各族的畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等……”可知我国各民族之间的交往呈现出双向交流或相互影响的特点。第二问依据材料四“内迁各族大多使用汉语,后来汉语成为北方主要的通用语言。西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱”可知影响是为中华民族的发展注入新的活力,通过民族交融进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;依据材料四“‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少”可知民族之间的隔阂和偏见逐渐减少,为隋唐时期统一多民族国家的繁荣和发展奠定基础。

15.(1)北方战乱频繁,为了躲避战乱。

(2)北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;

(1)

根据材料“他们彼此征战,人民被杀害,……。为了躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁徙的浪潮”,概括可知,材料一中“大批北方民众渡江南下,形成了第三次南迁的浪朝”的主要原因是北方战乱频繁,为了躲避战乱。

(2)

根据材料二“北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、贮水、防洪、运河等水利工程不断修筑,终始江南的经济力量趋于壮盛”,结合所学知识概括可知,“江南的经济力量趋于壮盛”的原因是:北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下图反映的是中国古代哪一历史阶段的政权更替

A.秦汉时期 B.三国两晋南北朝时期 C.隋唐时期 D.辽宋夏金元时期

2.《晋书·食货志》记载,东晋后期的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”由此可知( )

A.江南地区开始得到开发 B.南方经济发展迅速 C.南方经济超过北方 D.南方生产技术先进

3.据记载,东汉时期,南方部分地区百姓还不知道牛耕,到了两晋南朝时,牛耕在南方已经相当普及。这种局面的改变,主要得益于

A.北方人口的南迁 B.南方民族大融合 C.南方社会秩序比较安定 D.地理自然环境的变化

4.《晋书 食货志》这样记载了东晋后期南方的情形:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”据此可知,当时南方经济发展的有利条件是( )

A.君主励精图治 B.人口大量南迁 C.社会环境安定 D.自然条件优越

5.《史记》记载江南地区在汉中期以前“地广人希(稀)……无积聚而多贫”,《晋书》记载江南“谷帛殷阜……家给人足矣”。下列与江南地区发生变化原因无关的是( )

A.先进技术的传入 B.经济重心南移完成

C.社会秩序的相对稳定 D.江南优越的自然条件

6.《宋书》记载:“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下。”材料能够说明

A.中原地区经济发达 B.江南地区得到开发

C.少数民族纷纷内迁 D.南北朝并立

7.下图是西晋末年至南朝时期北方人口迁徙示意图。这一时期的人口迁徙( )

A.促进了江南地区的开发 B.促进了国家统一 C.阻碍民族交融 D.导致北方战乱不断

8.420-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都在※定都,此地人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。※所指的是( )

A.长安 B.咸阳 C.建康 D.洛阳

9.辅佐司马睿重建晋王朝,延续汉族政权与传承华夏文化的大功臣,被史学家称为“千古一相”的是( )

A.王羲之 B.王导 C.王敦 D.王猛

10.南朝的政治、经济中心和最大的都会是( )

A.成都 B.扬州 C.杭州 D.建康

11.经过自东晋南朝二百余年的发展,长江中下游的经济水平已经赶上北方,并成为了我国一个新的经济中心——江南经济区。”此材料直接说明( )

A.江南地区得到开发 B.经济重心完成南移

C.江南地区环境较好 D.北人南迁促进发展

12.江南地区在南朝时有较快的发展,其中荆、扬两州已号称“丝绵布帛之饶,复(覆)衣天下”。据材料可知( )

A.南方手工业发展迅速 B.经济重心已经南移

C.南朝统治者轻徭薄赋 D.南方地区政权稳定

二、综合题

13.中国是以农立国的世界文明古国。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【兴修水利工程】

材料一

(1)材料一图中的工程使成都平原成为“天府之国”。请写出这一水利工程的名称?

【调整统治政策】

材料二 据《史记 商鞅列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(2)材料二反映了哪一次变法的内容?据材料二并结合所学知识分析这一变法对秦国历史发展的影响。

【引进优良作物】

材料三 中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(3)材料三中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?这条商路的开通有何重要意义?

【采用先进技术】

材料四 东晋南朝时,在太湖、鄱阳湖和洞庭湖一带开辟出了大量湖田。人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。

——七年级上册历史教材

(4)据材料四指出,东晋南朝时北方人口南迁,将哪些先进技术带到了南方?

14.阅读材料,回答问题。

材料一:炎帝、黄帝作为华夏集团的两大部落首领,带领早期的先民认识自然、利用并改造自然,推动社会发展,他们通过以战促和,以德报怨,经过联盟和与其他氏族、部落的融合发展,成功推动了中国历史上第一次族群大融合,开启了中华民族的“共同体”之路。

——李俊《炎黄文化与中华民族命运共同体的构建》

材料二:汉朝通过联通西域、大规模的移民实边,将中原的农耕灌溉技术、历法等传至边疆,汉语与少数民族语言之间出现了少量的相互吸收现象。居住在中原地区的华夏族群在与其他族群交往的过程中被称为汉人,汉人也逐渐成为指代生活在中原地区人群共同体的新称谓。

——杨力源《边疆治理与中华民族共同体意识演进》

材料三:“五胡乱华”时期,原居于北方的中原汉族人士却流徙江南等周边地区,……产生了诸多方面的重要影响,既为汉族文化注入了新的血液,丰富了汉族文化,又开发了江南诸民族地区,增强了对江南民族的了解,提升了他们的文化层次。

——柳君君《东晋时期北民南移与江南民族关系》

材料四:内迁的北方各族学习汉族的农业技艺,从事农业生产,成为农业居民;而汉族人民学习北方各族的畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等。内迁各族大多使用汉语,后来汉语成为北方主要的通用语言。西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱。尤其是在民族心理上,随着经济、文化的交流与融合,“胡”“汉”观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少。

——摘编自《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一及所学知识,“炎帝”、“黄帝”为“中华民族命运共同体的构建”做出了哪些贡献?为此,后人尊称他们为什么?

(2)材料二中“联通西域”可能与哪一道路开通有关?根据材料及所学知识,“汉人”具有哪些共同特征?

(3)根据所学知识,材料三中“北民南移”的原因是什么?根据材料,概括“北民南移”带来了的影响。

(4)综合上述材料,我国各民族之间的交往,呈现出怎样的特点?根据材料四及所学知识,北方地区民族的交往、交流与交融,带来了怎样的影响?

15.材料一 “三国两南北朝时期,北方的许多少数民族内迁到黄河流域各民族纷纷建立自己的政权,他们彼此征战,人民被杀害,……。为了躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁徙的浪潮”

——改编自教科书

(1)材料一中“大批北方民众渡江南下,形成了第三次南迁的浪朝”的主要原因是什么

材料二 西晋禅代,承曹魏遗产,推动农业复兴,然而不久政局动荡,内乱频仍,胡变蜂起,晋室被迫南渡,此后即倚江南为立国根本。北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、贮水、防洪、运河等水利工程不断修筑,终始江南的经济力量趋于壮盛。

——摘编自邹纪万《魏晋南北朝史》

(2)根据材料二和所学知识,概括“江南的经济力量趋于壮盛”的原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据图示可知,图中反映了三国两晋南北朝时期的政权更替,B项正确;A、C、D项均与图示不符,排除A、C、D项。故选B项。

2.B

【详解】

根据题干可知,题干描述了东晋后期经济迅速发展的情形,东晋是南方政权,所以反应了南方经济发展迅速,B项正确;江南地区开始得到开发始于西晋末年,排除A项;题干体现不出南方经济超过北方和南方生产技术先进,排除CD项。故选B项。

3.A

【详解】

根据所学知识,西晋末年以来,大批北方人民为躲避战祸南下。北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术,从而使自然条件优越的江南地区得到开发,经济迅速发展。故这种局面的改变,主要得益于中原人口的南迁,A项正确;北方人口南迁促进了民族融合,排除B项;南方社会秩序比较安定、地理自然环境的变化与牛耕在南方普及没有直接关系,排除CD项。故选A项。

4.C

【详解】

根据题干信息“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”可知,当时南方经济发展的有利条件是社会环境安定,C项符合题意,ABD项虽然是南方经济发展的原因,但是与题干材料无关,排除。故选C项。

5.B

【详解】

经济重心南移发生在南宋时期,与江南地区开发的原因无关,B项符合题意;北民南迁,为南方带来先进技术的传入,南方社会秩序的相对稳定,江南优越的自然条件,ACD项都是江南地区得到开发的原因,不符合题意。故选B项。

6.B

【详解】

依据题干信息“江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充朝八方,丝锦布帛之饶,覆衣天下”可知,题干反映了南朝时期江南经济的发展。B项正确;材料反映的是江南地区的开发,ACD与材料反映内容无关,排除。故选B项。

7.A

【详解】

根据所学可知,北方人口南迁,给南方输送了大量的劳动力,同时也带来了先进的生产技术,从而促进了江南地区的开发,A项正确;南北朝时期国家处于分裂状态,人口南迁与国家统一之间没有直接关系,排除B项;北方少数民族內迁和北方中原人口南迁促进了民族交融,排除C项;北方战乱不断是北方人南迁的原因,排除D项。故选A项。

8.C

【详解】

结合所学知识可知,420-589年,中国的南方相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,统称为“南朝”,这四个王朝都定都在建康,建康是今天的南京。所以※所指的是建康。C项正确;ABD项不符合题意,可排除。故选C项。

9.B

【详解】

据所学知,辅佐司马睿重建晋王朝,延续汉族政权与传承华夏文化的大功臣,被史学家称为“千古一相”的是王导。东晋是以王导为首的北方南下官僚贵族和南方大地主为支柱建立的政权。司马睿在政治上依靠王导,军事上依靠王敦,王氏子弟都作了高官,当时流传到“王与马共天下”这句话。B项正确;辅佐司马睿重建晋王朝的是王导,而非王羲之、王敦和王猛,排除ACD项。故选B项。

10.D

【详解】

从公元420年到公元589年的南朝是据有江南地区的宋、齐、梁、陈四朝的总称,都建都于建康。建康成为南朝的政治、经济中心和最大的都会,故排除ABC,D项正确。故选D项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据所学和材料“长江中下游的经济水平已经赶上北方,并在实际上形成了我国的一个新的经济中心一江南经济区”可知, 这体现出,江南地区得到了开发,A项正确;经济重心完成南移是在宋代,排除B项;材料只是说江南经济发展了,没有涉及江南地区环境较好,排除C项;材料只是说北方人为江南经济发展做出贡献,没有提到北人南迁,排除D项。故选A项。

12.A

【详解】

根据材料内容“荆、扬两州已号称‘丝绵布帛之饶,复(覆)衣天下’”可知,材料说明南方手工业发展迅速,A项正确;材料内容没有体现经济重心南移的相关内容,排除B项;材料内容没有涉及南朝统治者轻徭薄赋,排除C项;材料内容没有关于南方地区政权稳定的相关内容,排除D项。故选A项。

【点睛】

13.(1)都江堰

(2)商鞅变法;增强了秦国的实力,为秦统一全国奠定了基础。

(3)丝绸之路;丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。

(4)栽培、施肥、牛耕。

(1)

根据材料可知,材料一图中的都江堰使成都平原成为“天府之国”。

(2)

根据材料“努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。”可知是商鞅变法;商鞅变法增强了秦国的实力,为秦统一全国奠定了基础。

(3)

根据材料“中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。”可知,农作物是通过丝绸之路传入内地的;结合所学知识可知,丝绸之路成为东西方经济文化交流的桥梁。

(4)

根据材料“人们还把北方农作物的栽培、施肥、牛耕等先进技术与南方水田种植经验相结合,在江南地区普遍实行麦稻兼作,五岭以南则种双季稻。”得出东晋南朝时北方人口南迁,将栽培、施肥、牛耕先进技术带到了南方。

14.(1)贡献:黄帝、炎帝部落联盟,并与其他氏族、部落融合发展,以后逐渐形成为华夏族;相传,炎帝、黄帝有很多发明创造,为人们的衣食住行等做出了突出贡献。(意思相近即可)尊称:中华民族的人文初祖。

(2)道路:丝绸之路;特征:说汉语;居住在中原地区;信奉儒学。(意思相近即可)

(3)原因:北方战乱不断,南方杜会比较安定。(意思相近即可)影响:推动了江南地区的开发:提升了江南民族的文化层次:丰富了汉族文化。(意思相近即可)

(4)特点:双向交流,或相互影响,影响:为中华民族的发展注入新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,并为隋唐时期多民族国家的繁荣与发展奠定基础。

【详解】

(1)依据材料一“炎帝、黄帝作为华夏集团的两大部落首领……通过以战促和,以德报怨,经过联盟和与其他氏族、部落的融合发展,成功推动了中国历史上第一次族群大融合”可知黄帝、炎帝部落联盟,并与其他氏族、部落融合发展,以后逐渐形成为华夏族;再结合所学知识,根据远古传说,炎帝、黄帝有很多发明创造,为人们的衣食住行等以及早期文明的发展作出了突出贡献。因此炎帝,黄帝被尊称为中华民族的“人文始祖”。

(2)依据材料二和所学知识,“联通西域”可能与丝绸之路开通有关,结合所学知识,汉武帝时期派遣张骞出使西域,沟通了汉朝与西的联系,并为丝绸之路的开通创造条件。依据材料二“汉语与少数民族语言之间出现了少量的相互吸收现象。居住在中原地区的华夏族群在与其他族群交往的过程中被称为汉人”及所学知识,“汉人”具有的共同特征包括:说汉语;居住在中原地区;信奉儒学等。

(3)依据材料三“‘五胡乱华’时期,原居于北方的中原汉族人士却流徙江南等周边地区,……”,可知“北民南移”的原因是魏晋南北朝时北方战乱不断,南方杜会比较安定。依据材料三“既为汉族文化注入了新的血液,丰富了汉族文化”可知影响是丰富了汉族文化,依据材料三“又开发了江南诸民族地区,增强了对江南民族的了解,提升了他们的文化层次”可知影响是推动了江南地区的开发,提升了江南民族的文化层次。

(4)第一问依据材料四“内迁的北方各族学习汉族的农业技艺,从事农业生产,成为农业居民;而汉族人民学习北方各族的畜牧经验,还学习和接受他们的食物、服装、用具等……”可知我国各民族之间的交往呈现出双向交流或相互影响的特点。第二问依据材料四“内迁各族大多使用汉语,后来汉语成为北方主要的通用语言。西北民族的乐器、歌舞等也受到汉族人民的喜爱”可知影响是为中华民族的发展注入新的活力,通过民族交融进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化;依据材料四“‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄,民族之间的隔阂与偏见逐渐减少”可知民族之间的隔阂和偏见逐渐减少,为隋唐时期统一多民族国家的繁荣和发展奠定基础。

15.(1)北方战乱频繁,为了躲避战乱。

(2)北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;

(1)

根据材料“他们彼此征战,人民被杀害,……。为了躲避战乱,大批北方民众纷纷渡江南下,形成第三次南迁徙的浪潮”,概括可知,材料一中“大批北方民众渡江南下,形成了第三次南迁的浪朝”的主要原因是北方战乱频繁,为了躲避战乱。

(2)

根据材料二“北人相继南移,同时携来高级栽培技术,南方灌溉、贮水、防洪、运河等水利工程不断修筑,终始江南的经济力量趋于壮盛”,结合所学知识概括可知,“江南的经济力量趋于壮盛”的原因是:北方人的南迁,给江南地区输送了大量的劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史