2021-2022学年高中语文统编版必修上册3.1《百合花》(课件21张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年高中语文统编版必修上册3.1《百合花》(课件21张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-10 10:53:56 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

百合花

茹志娟

百合花

茹志娟

认识作者

文本分析

创作背景

目

录

文学常识

概念:小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

小说与诗歌、散文、戏剧并称“四大文学体裁”。

三要素:人物、情节、环境。

情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。

环境包括自然环境和社会环境。

分类:小说按照篇幅及容量可分为长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说);按照表现的内容可分为神话 仙侠、武侠、古典、现代等;按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说;按照语言形式可分为文言小说和白话小说。

一、文学常识

小说

茹志鹃(1925--1998),当代女作家,上海人,曾用笔名阿如、初旭,1942年在浙江初中毕业,1943年冬参加新四军,当过苏中军区前线话剧团演员、组长,任过华东军区工团组长、分队长、创作组副组长等职。1955年南京军区转业到上海作家协会,任《文艺月报》编辑,小说、散文组组长,上海作家协会理事。1979年被选为中国作家协会理事。本文是她的代表作和成名作。有自选短篇小说集《百合花》。

茹志娟

二、认识作者

作者创作《百合花》这篇小说时,正是“反右”斗争后不久,许多知识分子都经受了不同程度的打击,作者的亲人也未能幸免于此。冷峻的现实生活使她“不无悲凉地思念起战时的生活和那时的同志关系”,她说:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟、几分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”于是,象征着纯洁与感情的“百合花”便在作家“匝匝忧虑”“缅怀追念”之中灿然开放了,给当时文坛带来一股沁人心脾的清香。茅盾评价这篇小说是“我最近读过的几十个短篇中间最使我满意,也最使我感动的一篇”。《百合花》的成功之处主要在于,作家在表现革命战争、军民关系这类庄严主题时,突破了当时流行的条条框框,表现出清新、俊逸的风格,令人耳目一新。

三、创作背景

四、文本赏析

1.请概括文章的故事情节。

2.小说中的“百合花”具有怎样的象征意义?

3.小说中的通讯员和小媳妇分别具有怎样的形象特征?

4.作品是如何运用细节描写为情节安排和人物塑造服务的?

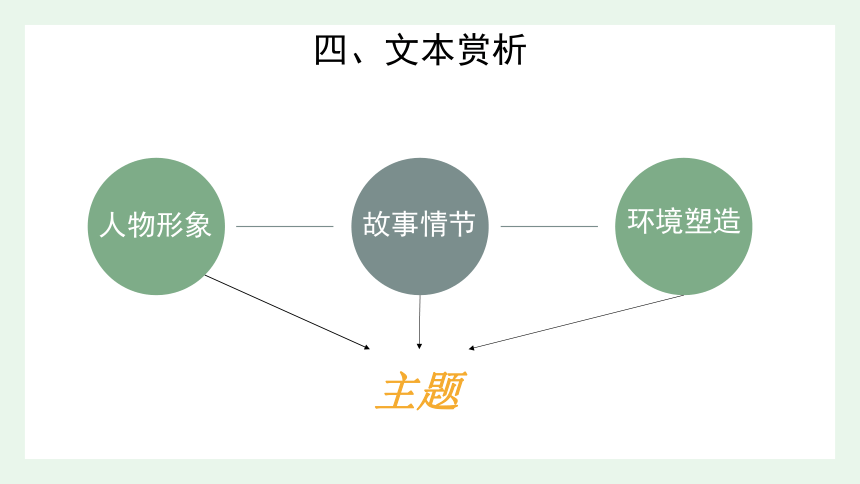

人物形象

故事情节

环境塑造

四、文本赏析

主题

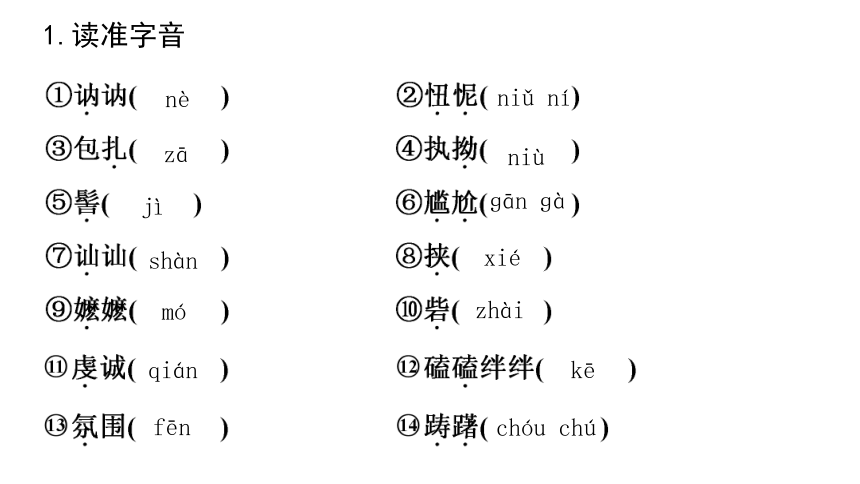

nè

niǔ ní

zā

niù

jì

ɡān ɡà

shàn

xié

mó

zhài

qián

kē

fēn

chóu chú

1.读准字音

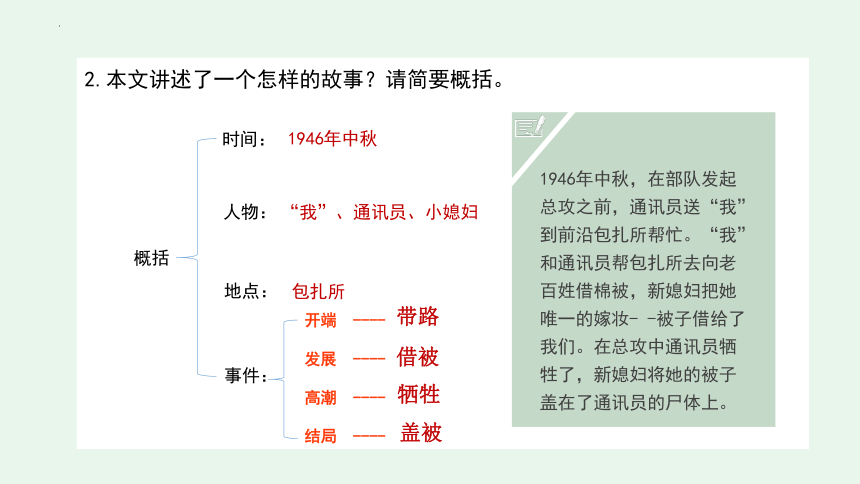

2.本文讲述了一个怎样的故事?请简要概括。

开端 ----

发展 ----

高潮 ----

结局 ----

概括

时间:

人物:

地点:

事件:

2.本文讲述了一个怎样的故事?请简要概括。

1946年中秋

“我”、通讯员、小媳妇

包扎所

带路

借被

牺牲

盖被

1946年中秋,在部队发起总攻之前,通讯员送“我”到前沿包扎所帮忙。“我”和通讯员帮包扎所去向老百姓借棉被,新媳妇把她唯一的嫁妆- -被子借给了我们。在总攻中通讯员牺牲了,新媳妇将她的被子盖在了通讯员的尸体上。

百合花

1946年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志,就由主攻团的团长分派到各个战斗连去帮助工作。大概因为我是个女同志吧,团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。

包扎所就包扎所吧!反正不叫我进保险箱就行。我背上背包,跟通讯员走了。

中秋节本应是家人团结、共享天伦的美好时刻,但在文中,即将开始的却是一场战斗、一场生死离别。“中秋节”这一特殊环境烘托了战争的残酷,把读者带入了一个丰富而复杂的情景中,痛恨战争、期盼和平自然成为小说的基调。

开头第一段交代故事发生在中秋节这一特殊的节日,有何作用?

3.研究讨论

百合花

1946年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志,就由主攻团的团长分派到各个战斗连去帮助工作。大概因为我是个女同志吧,团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。

包扎所就包扎所吧!反正不叫我进保险箱就行。我背上背包,跟通讯员走了。

交代故事发生的背景,同时为下文借被子以及通讯员受伤作铺垫。

这句话在文中有什么作用?

3.研究讨论

“在家时你干什么 ”

“帮人拖毛竹。”

我朝他宽宽的两肩望了一下,立即在我眼前出现了一片绿雾似的竹海,在海中间,一条窄窄的石级山道,盘旋而上。一个肩膀宽宽的小伙,肩上垫了一块老蓝布,扛了几枝青竹,竹梢长长的拖在他后面,刮打得石级哗哗作响……这是我多么熟悉的故乡生活啊!我立刻对这位同乡越加亲热起来。

这一段写得富有诗情画意,把读者带入了一个自然、安宁又祥和的世界。这样写,一方面点明了小通讯员性格形成的原因,即富有诗情画意的环境孕育了小通讯员这样心灵美好、品质纯朴的人,景物美与人物美相得益彰,和谐统一;另一方面也抒发了“我”对故乡的无比热爱和思念之情,增强了“我”对小通讯员的亲切感,于是“我"对小通讯员的态度由先前的“生起气来”到“发生了兴趣",最后“越加亲热起来”

在这里插入“我”对故乡竹海和拖毛竹的场景的回忆,有什么作用?

3.研究讨论

包扎所的担架不够了,好几个重彩号不能及时送后方医院,耽搁下来。我不能解除他们任何痛苦,只得带着那些妇女,给他们拭脸洗手,能吃得的喂他们吃一点,带着背包的,就给他们换一件干净衣裳,有些还得解开他们的衣服,给他们拭洗身上的污泥血迹。

做这种工作,我当然没什么,可那些妇女又羞又怕,就是放不开手来,大家都要抢着去烧锅,特别是那新媳妇。我跟她说了半天,她才红了脸,同意了。不过只答应做我的下手。

因为是一个刚过门三天的新媳妇,所以在包扎所照顾男伤员,为他们擦拭身上的污泥血迹时难免会放不开手。这段话为下文小通讯员牺牲后新媳妇“庄严而虔诚地给他拭着身子”的情节做了铺垫。新媳妇前后的变化,写出了她对为百姓捐躯的小通讯员的崇敬,突出表现了其善良、纯真、高洁的品质。

如何理解这一段话?

3.研究讨论

百合花”在小说中出现过两次,在“借被”“献被”的情节中凸现新媳妇纯洁高尚的人物形象。同时也推动小说情节的发展,在“献被”中则暗示通讯员的心灵纯洁美好,就像是洁白无瑕的百合花。百合花的纯洁清新美好的特点不仅仅象征新媳妇或通讯员的美好品格,也体现了人与人之间的美好情感:军民之间的感情、战士和战士之间的情感都像百合花一样纯洁高尚美好。总之,百合花象征着人性美和人情美。

1.小说中的“百合花”具有怎样的象征意义?试结合文章内容加以分析。

物象的作用,离不开与人物、情节、环境和主题之间的关系。

通讯员是一个刚参军一年、只有19岁的农村青年,稚气未脱,质朴、憨厚、不善言辞、腼腆,更怯于与陌生女性交往,有时执拗得有点任性,有时活泼得可亲可近。他热爱生活,关心同志,体贴别人,觉悟高,忠于革命。在战斗中,当一颗手榴弹在担架队员们中间冒着烟乱转时,他毫不迟疑地扑了上去,用自己年轻的生命解除了危难。

2.小说中的通讯员和新媳妇分别具有怎样的形象特征?试结合文章内容分析。

答题技巧:分析人物形象,宜用总分式结构。先总括性格特点,再结合文本具体分析。

新媳妇是一个美丽娴静、淳朴善良的农村妇女。对于让通讯员受气这件事,她一直感到很愧疚,希望有机会向通讯员道歉。可是唯一的机会却是通讯员重伤被抬到包扎所,新媳妇全然没有之前的羞涩,“庄严而虔诚地给他拭着身子”;通讯员牺牲了,但新媳妇没有停下自己的工作,仍然认真地缝着通讯员衣肩上的那个破洞,把自己的那条崭新的花被子盖在他的身上。这一系列的动作虽然简单,却饱含着泪水,透露着一份真诚的情感,一个农村妇女的质朴与善良,一颗对革命队伍的诚挚爱心。

2.小说中的通讯员和新媳妇分别具有怎样的形象特征?试结合文章内容分析。

第一处是通讯员出场时他的枪筒里插着几根树枝作装饰点缀,在他离开时,枪筒里多了一枝野菊花。枪是战争工具,战争中谁也无心赏花,在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征“自然与和平”的树枝与菊花,这本身就是一个鲜明的对比,让我们在无言中感受到战争与和平的剧烈冲突。

3.分析小说是如何运用对比手法的。

第二处对比是通讯员牺牲后新媳妇与医生、“我”态度的不同。医生听了听通讯员的心脏,默默地站起身说:“不用打针了。”他是从职业的角度来做出这一决定的。对于通讯员衣服上的破洞,“我”劝道:“不要缝了。”这是从理智出发而言的。而新媳妇却拿着针“细细地、密密地缝着那个破洞”,此时,她一定想起了通讯员借被子时的腼腆与局促,临走时的狼狈模样,含身救人的英勇...也许她计么也没想,只是这样一针一线地缝着,只求内心一片安宁。这是情感与理智的鲜明对比,是情感对死亡的战胜。

3.分析小说是如何运用对比手法的。

第三处是小媳妇在包扎所照顾男伤员,为他们擦拭身上的污泥血迹时放不开手,对比下文小通讯员牺牲后新媳妇“庄严而虔诚地给他拭着身子”,新媳妇前后的变化,写出了她对为百姓捐躯的小通讯员的崇敬,突出表现了其善良、纯真、高洁的品质。

3.分析小说是如何运用对比手法的。

小说描写了1946年的中秋,在部队发起总攻之前,通讯员送“我”到前沿包扎所帮忙,刻画了有着百合花一样纯洁高尚美好心灵的小通讯员和新媳妇的形象,表现了纯洁深厚的军民之情和战友之情,传达了高尚的人情美和人性美。

4.分析小说并进行主旨归纳。

THANKS→

感谢聆听

百合花

茹志娟

百合花

茹志娟

认识作者

文本分析

创作背景

目

录

文学常识

概念:小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

小说与诗歌、散文、戏剧并称“四大文学体裁”。

三要素:人物、情节、环境。

情节一般包括开端、发展、高潮、结局四部分,有的包括序幕、尾声。

环境包括自然环境和社会环境。

分类:小说按照篇幅及容量可分为长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说);按照表现的内容可分为神话 仙侠、武侠、古典、现代等;按照体制可分为章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说;按照语言形式可分为文言小说和白话小说。

一、文学常识

小说

茹志鹃(1925--1998),当代女作家,上海人,曾用笔名阿如、初旭,1942年在浙江初中毕业,1943年冬参加新四军,当过苏中军区前线话剧团演员、组长,任过华东军区工团组长、分队长、创作组副组长等职。1955年南京军区转业到上海作家协会,任《文艺月报》编辑,小说、散文组组长,上海作家协会理事。1979年被选为中国作家协会理事。本文是她的代表作和成名作。有自选短篇小说集《百合花》。

茹志娟

二、认识作者

作者创作《百合花》这篇小说时,正是“反右”斗争后不久,许多知识分子都经受了不同程度的打击,作者的亲人也未能幸免于此。冷峻的现实生活使她“不无悲凉地思念起战时的生活和那时的同志关系”,她说:“战争使人不能有长谈的机会,但是战争却能使人深交。有时仅几十分钟、几分钟,甚至只来得及瞥一眼,便一闪而过,然而人与人之间,就在这个一刹那里,便能够肝胆相照,生死与共。”于是,象征着纯洁与感情的“百合花”便在作家“匝匝忧虑”“缅怀追念”之中灿然开放了,给当时文坛带来一股沁人心脾的清香。茅盾评价这篇小说是“我最近读过的几十个短篇中间最使我满意,也最使我感动的一篇”。《百合花》的成功之处主要在于,作家在表现革命战争、军民关系这类庄严主题时,突破了当时流行的条条框框,表现出清新、俊逸的风格,令人耳目一新。

三、创作背景

四、文本赏析

1.请概括文章的故事情节。

2.小说中的“百合花”具有怎样的象征意义?

3.小说中的通讯员和小媳妇分别具有怎样的形象特征?

4.作品是如何运用细节描写为情节安排和人物塑造服务的?

人物形象

故事情节

环境塑造

四、文本赏析

主题

nè

niǔ ní

zā

niù

jì

ɡān ɡà

shàn

xié

mó

zhài

qián

kē

fēn

chóu chú

1.读准字音

2.本文讲述了一个怎样的故事?请简要概括。

开端 ----

发展 ----

高潮 ----

结局 ----

概括

时间:

人物:

地点:

事件:

2.本文讲述了一个怎样的故事?请简要概括。

1946年中秋

“我”、通讯员、小媳妇

包扎所

带路

借被

牺牲

盖被

1946年中秋,在部队发起总攻之前,通讯员送“我”到前沿包扎所帮忙。“我”和通讯员帮包扎所去向老百姓借棉被,新媳妇把她唯一的嫁妆- -被子借给了我们。在总攻中通讯员牺牲了,新媳妇将她的被子盖在了通讯员的尸体上。

百合花

1946年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志,就由主攻团的团长分派到各个战斗连去帮助工作。大概因为我是个女同志吧,团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。

包扎所就包扎所吧!反正不叫我进保险箱就行。我背上背包,跟通讯员走了。

中秋节本应是家人团结、共享天伦的美好时刻,但在文中,即将开始的却是一场战斗、一场生死离别。“中秋节”这一特殊环境烘托了战争的残酷,把读者带入了一个丰富而复杂的情景中,痛恨战争、期盼和平自然成为小说的基调。

开头第一段交代故事发生在中秋节这一特殊的节日,有何作用?

3.研究讨论

百合花

1946年的中秋。

这天打海岸的部队决定晚上总攻。我们文工团创作室的几个同志,就由主攻团的团长分派到各个战斗连去帮助工作。大概因为我是个女同志吧,团长对我抓了半天后脑勺,最后才叫一个通讯员送我到前沿包扎所去。

包扎所就包扎所吧!反正不叫我进保险箱就行。我背上背包,跟通讯员走了。

交代故事发生的背景,同时为下文借被子以及通讯员受伤作铺垫。

这句话在文中有什么作用?

3.研究讨论

“在家时你干什么 ”

“帮人拖毛竹。”

我朝他宽宽的两肩望了一下,立即在我眼前出现了一片绿雾似的竹海,在海中间,一条窄窄的石级山道,盘旋而上。一个肩膀宽宽的小伙,肩上垫了一块老蓝布,扛了几枝青竹,竹梢长长的拖在他后面,刮打得石级哗哗作响……这是我多么熟悉的故乡生活啊!我立刻对这位同乡越加亲热起来。

这一段写得富有诗情画意,把读者带入了一个自然、安宁又祥和的世界。这样写,一方面点明了小通讯员性格形成的原因,即富有诗情画意的环境孕育了小通讯员这样心灵美好、品质纯朴的人,景物美与人物美相得益彰,和谐统一;另一方面也抒发了“我”对故乡的无比热爱和思念之情,增强了“我”对小通讯员的亲切感,于是“我"对小通讯员的态度由先前的“生起气来”到“发生了兴趣",最后“越加亲热起来”

在这里插入“我”对故乡竹海和拖毛竹的场景的回忆,有什么作用?

3.研究讨论

包扎所的担架不够了,好几个重彩号不能及时送后方医院,耽搁下来。我不能解除他们任何痛苦,只得带着那些妇女,给他们拭脸洗手,能吃得的喂他们吃一点,带着背包的,就给他们换一件干净衣裳,有些还得解开他们的衣服,给他们拭洗身上的污泥血迹。

做这种工作,我当然没什么,可那些妇女又羞又怕,就是放不开手来,大家都要抢着去烧锅,特别是那新媳妇。我跟她说了半天,她才红了脸,同意了。不过只答应做我的下手。

因为是一个刚过门三天的新媳妇,所以在包扎所照顾男伤员,为他们擦拭身上的污泥血迹时难免会放不开手。这段话为下文小通讯员牺牲后新媳妇“庄严而虔诚地给他拭着身子”的情节做了铺垫。新媳妇前后的变化,写出了她对为百姓捐躯的小通讯员的崇敬,突出表现了其善良、纯真、高洁的品质。

如何理解这一段话?

3.研究讨论

百合花”在小说中出现过两次,在“借被”“献被”的情节中凸现新媳妇纯洁高尚的人物形象。同时也推动小说情节的发展,在“献被”中则暗示通讯员的心灵纯洁美好,就像是洁白无瑕的百合花。百合花的纯洁清新美好的特点不仅仅象征新媳妇或通讯员的美好品格,也体现了人与人之间的美好情感:军民之间的感情、战士和战士之间的情感都像百合花一样纯洁高尚美好。总之,百合花象征着人性美和人情美。

1.小说中的“百合花”具有怎样的象征意义?试结合文章内容加以分析。

物象的作用,离不开与人物、情节、环境和主题之间的关系。

通讯员是一个刚参军一年、只有19岁的农村青年,稚气未脱,质朴、憨厚、不善言辞、腼腆,更怯于与陌生女性交往,有时执拗得有点任性,有时活泼得可亲可近。他热爱生活,关心同志,体贴别人,觉悟高,忠于革命。在战斗中,当一颗手榴弹在担架队员们中间冒着烟乱转时,他毫不迟疑地扑了上去,用自己年轻的生命解除了危难。

2.小说中的通讯员和新媳妇分别具有怎样的形象特征?试结合文章内容分析。

答题技巧:分析人物形象,宜用总分式结构。先总括性格特点,再结合文本具体分析。

新媳妇是一个美丽娴静、淳朴善良的农村妇女。对于让通讯员受气这件事,她一直感到很愧疚,希望有机会向通讯员道歉。可是唯一的机会却是通讯员重伤被抬到包扎所,新媳妇全然没有之前的羞涩,“庄严而虔诚地给他拭着身子”;通讯员牺牲了,但新媳妇没有停下自己的工作,仍然认真地缝着通讯员衣肩上的那个破洞,把自己的那条崭新的花被子盖在他的身上。这一系列的动作虽然简单,却饱含着泪水,透露着一份真诚的情感,一个农村妇女的质朴与善良,一颗对革命队伍的诚挚爱心。

2.小说中的通讯员和新媳妇分别具有怎样的形象特征?试结合文章内容分析。

第一处是通讯员出场时他的枪筒里插着几根树枝作装饰点缀,在他离开时,枪筒里多了一枝野菊花。枪是战争工具,战争中谁也无心赏花,在能射出杀人子弹的枪筒里插着象征“自然与和平”的树枝与菊花,这本身就是一个鲜明的对比,让我们在无言中感受到战争与和平的剧烈冲突。

3.分析小说是如何运用对比手法的。

第二处对比是通讯员牺牲后新媳妇与医生、“我”态度的不同。医生听了听通讯员的心脏,默默地站起身说:“不用打针了。”他是从职业的角度来做出这一决定的。对于通讯员衣服上的破洞,“我”劝道:“不要缝了。”这是从理智出发而言的。而新媳妇却拿着针“细细地、密密地缝着那个破洞”,此时,她一定想起了通讯员借被子时的腼腆与局促,临走时的狼狈模样,含身救人的英勇...也许她计么也没想,只是这样一针一线地缝着,只求内心一片安宁。这是情感与理智的鲜明对比,是情感对死亡的战胜。

3.分析小说是如何运用对比手法的。

第三处是小媳妇在包扎所照顾男伤员,为他们擦拭身上的污泥血迹时放不开手,对比下文小通讯员牺牲后新媳妇“庄严而虔诚地给他拭着身子”,新媳妇前后的变化,写出了她对为百姓捐躯的小通讯员的崇敬,突出表现了其善良、纯真、高洁的品质。

3.分析小说是如何运用对比手法的。

小说描写了1946年的中秋,在部队发起总攻之前,通讯员送“我”到前沿包扎所帮忙,刻画了有着百合花一样纯洁高尚美好心灵的小通讯员和新媳妇的形象,表现了纯洁深厚的军民之情和战友之情,传达了高尚的人情美和人性美。

4.分析小说并进行主旨归纳。

THANKS→

感谢聆听

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读