语文课件 新课标同步新课标必修2:2故都的秋

文档属性

| 名称 | 语文课件 新课标同步新课标必修2:2故都的秋 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 280.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-12 16:12:00 | ||

图片预览

文档简介

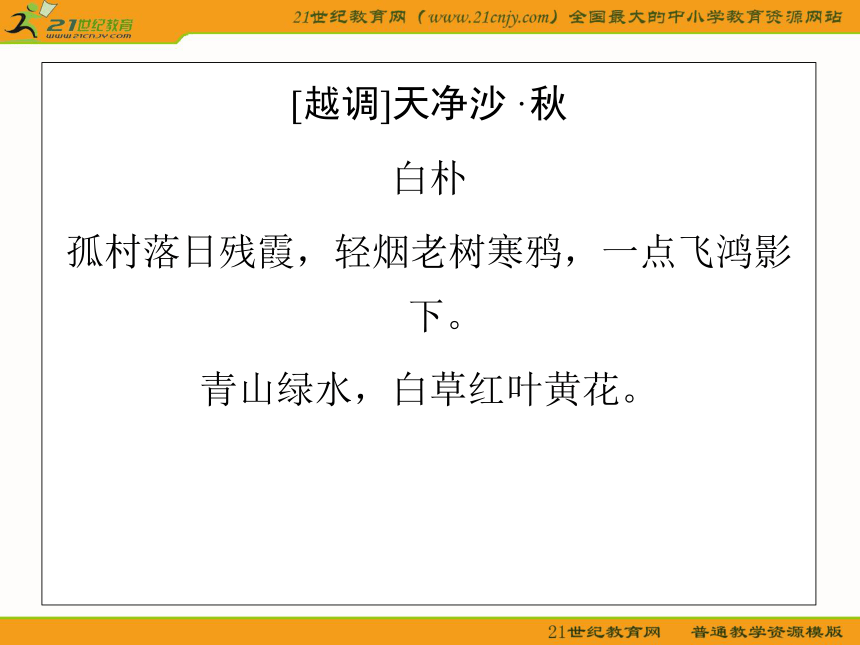

课件95张PPT。2.故都的秋 开篇记诵 诗 歌 品 读(学生用书P8)[越调]天净沙·秋

白朴

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。

青山绿水,白草红叶黄花。【赏析】 这首小令突出的特点是意象的构成和语言的运用。作者把一组由自然景物构成的意象并置:落日、残霞笼罩着孤村,老树、寒鸦之间飘渺着轻烟,这些既有丰富情感的内涵,又有鲜明可感的形态的景物,无不透出一种萧瑟与凄清,给人缺乏生命力的冷寂之感,虽未明言,我们从中可以看出诗人淡淡的惆怅与哀伤。“一点飞鸿”是唯一活动着的生命,然而它又是依稀难辨的影子,这就更增加了寂寥和难以把握的意绪。最后“青山绿水,白草红叶黄花”,远景变近景,朦胧变清晰,情感上也显出转折:似乎惆怅失落得到某种安慰和补偿。

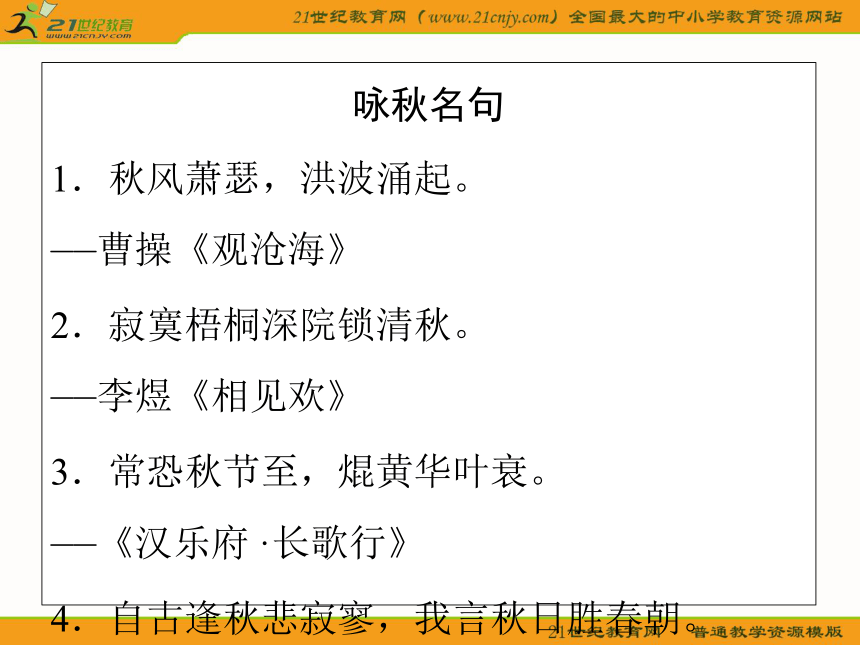

名 言 名 句(学生用书P8)咏秋名句

1.秋风萧瑟,洪波涌起。

——曹操《观沧海》

2.寂寞梧桐深院锁清秋。

——李煜《相见欢》

3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。

——《汉乐府·长歌行》

4.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

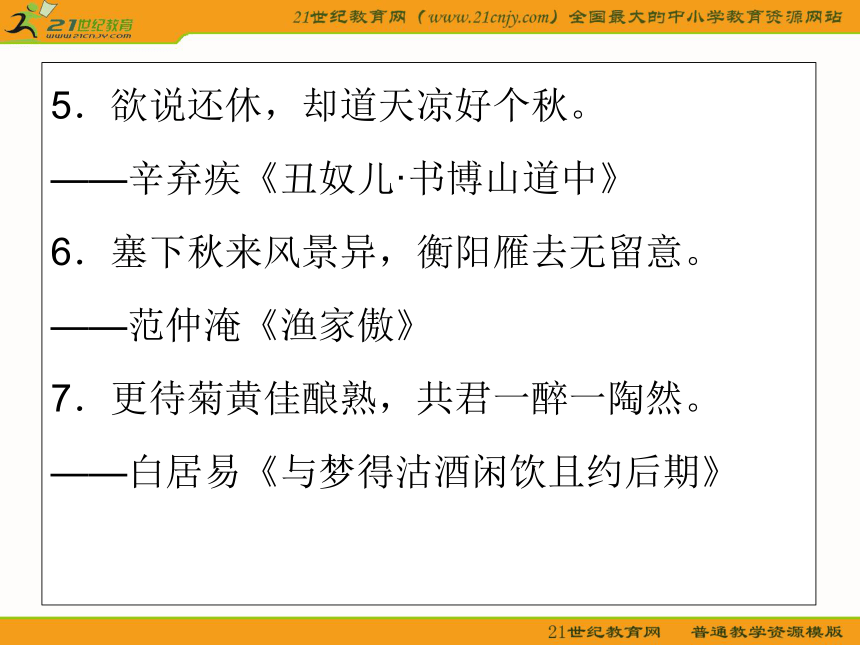

——刘禹锡《秋词》5.欲说还休,却道天凉好个秋。

——辛弃疾《丑奴儿·书博山道中》

6.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

——范仲淹《渔家傲》

7.更待菊黄佳酿熟,共君一醉一陶然。

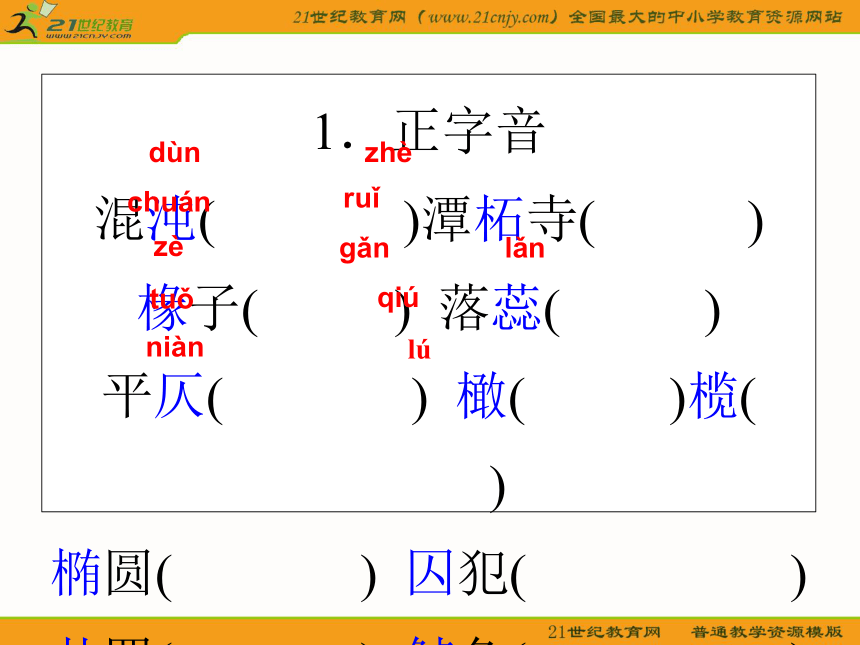

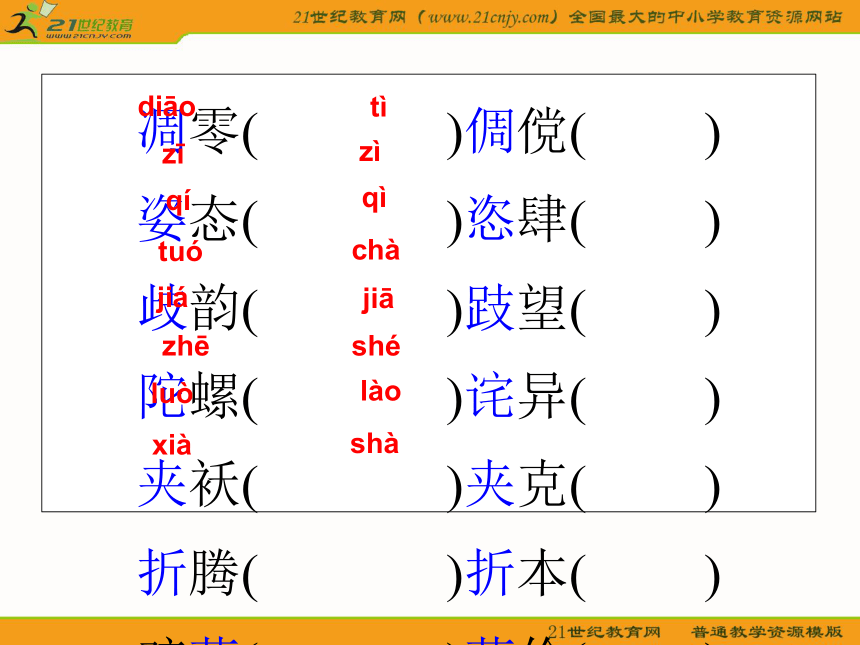

——白居易《与梦得沽酒闲饮且约后期》自主积累 音 形 识 记(学生用书P8)1.正字音 混沌( )潭柘寺( ) 椽子( ) 落蕊( ) 平仄( ) 橄( )榄( ) 椭圆( ) 囚犯( ) 廿四( ) 鲈鱼( ) dùnzhèchuánruǐzèɡǎn lǎntuǒqiúniànlú 凋零( )倜傥( ) 姿态( )恣肆( ) 歧韵( )跂望( ) 陀螺( )诧异( ) 夹袄( )夹克( ) 折腾( )折本( ) 疏落( )落价( ) 厦门( )大厦( )diāotìzīzìqíqìtuóchàjiájiāzhēshéluòlàoxiàshà2.选字形 尝偿 ( )还 ( )试 蓝篮 ( )本 ( )球 偿尝蓝篮寞漠 冷( ) 落( ) 陪培 ( )植 ( )衬 漠寞培陪账帐 ( )篷 ( )簿 斜邪 目不( )视 歪门( )道 帐账斜邪残惨 ( )不忍睹 ( )垣断壁 清青 山( )水秀 山( )水绿 惨残清青略掠 攻城( )地 飞( )湖面 略掠词 语 辨 用(学生用书P9)1.《胡笳十八拍》是由18支曲子组合而成的琴乐套曲,它将西域吹奏乐器的( )音调放入七弦琴之中,以感人的曲调反映蔡文姬不堪回首的悲惨人生。(悲凉、清凉)

辨析:悲凉:常表示对外界事物的心理感受。清凉:侧重表达人对外界事物感官上的感受,有清静、凉爽之意。悲凉 2.这次爬山,不但使他观赏了自然美景,也让他( )出一个人生道理:人生如爬山,爬到最艰难处,不妨低下头来,莫往上看,走好脚下每一步,不知不觉间,你便会来到山顶。(领略、领悟)

辨析:领略:领会;感受。领悟:领会,悟出。领悟 3.理想至上,激情澎湃的马云,以及他所掌舵的阿里巴巴,在经济举目( )之时,将作何种打算?马云给出了“要成为国家核心竞争力的一部分”的答复。(萧索、萧条)

辨析:萧索:缺乏生机;不热闹。萧条:①寂寞冷落,毫无生气;②经济衰微,不景气。萧条 4.备课,上课;批作业,看自习;早早起,晚晚归,三十年繁劳的教学生涯已让他习惯了这种快节奏;如今,一旦离开教学岗位,( )了下来,却有了种种的不适应。(清闲、轻闲)

辨析:清闲:清静悠闲。轻闲:轻松安闲。轻闲 5.天坛是明清两朝皇帝祭天、求雨和祈祷丰年的皇家祭坛,是中国现存最大的古代祭祀性建筑群,以布局严谨、结构科学、装饰壮丽、环境( )肃穆而著称于世。(幽远、悠远)

辨析:幽远:指(山水、树林、宫室)深而幽静。悠远:①时间长,②距离远。幽远 熟 语 积 累(学生用书P9)1.混混沌沌:形容糊里糊涂,无知无识的样子。

2.潜意识:即下意识,心理学上指不知不觉,没有意识的心理活动。

3.一叶知秋:比喻发现一点预兆就料到事物的发展趋势。

4.疏疏落落:在空间和时间上间隔远,稀稀落落的意思。课堂探究 文 本 探 究(学生用书P9)一、感知文本

1.作家作品

郁达夫(1896—1945)原名郁文,浙江富阳人,现代小说家、散文家、诗人。1913年随长兄郁华赴日留学,并开始尝试小说创作。十年异国生活,使他饱受屈辱和歧视,激发了爱国热忱。1921年6月,与成仿吾、郭沫若、张资平等人发起成立了创造社。1922年回国,先后编辑《创造季刊》等刊物,并曾在北京大学、武昌师范大学、中山大学任教。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉加入抗日救亡运动。 后在南洋从事抗日工作,1945年9月被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊。其主要作品有短篇小说《沉沦》《春风沉醉的晚上》《薄奠》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪,散文以游记著称。出版有《达夫全集》(七卷)《达夫散文集》《达夫游记》等。2.背景资料

1933~1937年,日本帝国主义侵占东北,虎视中原,国民党政府对外妥协,对内镇压。由于白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着游山玩水的隐逸生活。在这期间,他一方面排遣了现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞;另一方面,写下了许多游记,为我国现代游记的发展做出了不可磨灭的贡献。在杭州期间,郁达夫提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。1934年7月,他“不远万里”,从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,写下了文质兼美的散文《故都的秋》。3.理顺结构4.归纳主旨

本文通过对北平秋色的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了向往、眷恋故都之秋的真情,流露了深远的忧思和孤独感。二、重点探究

1.这篇文章的感情基调,是“清、静、悲凉”。对此,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,但也有人认为是悲秋的。对此你有什么看法?

提示:作者的思想感情是复杂的,既写出了北国之秋那浓重的悲凉,同时又凉得透、凉得彻底,给人留下一种痛感的沉思。作者是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。2.本文选取了哪些平常景物来突出“清、静、悲凉”?

提示:清晨的秋院:景的清爽,心的宁静。秋槐落蕊:心的宁静与悲凉。秋蝉残鸣:声的悲切。闲散的秋雨:境的清冷。秋果:清新、净爽。

3.课文第一段便点明“北国的秋”较之南方的秋,有“清”“静”与“悲凉”的特点,这表达了作者怎样的心理?

提示:这“清”“静”“悲凉”,也是故都北平在作者情感意念上的投影。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。这“清”“静”与“悲凉”已不是故都赏景的心态,而是他整个人生感受了。4.景物描写,往往需要调动多种感觉活动来参与表现,有时还要加入一些联想和想象,使情感更加深入。熟读课文第四自然段,体会作者的运笔之妙。

提示:“灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”似乎是细腻的客观描写,但“清闲”与“落寞”则完全是主观感受了。作者是在对客观事物的描绘中融进了主观情绪,客观景物也显得落寞与悲凉了。此景正是作者一种微妙的难以名状之情愫的真实写照,是作者沉醉其中所深藏的孤独、落寞和感伤情怀的自然流露。5.“北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。”此句是如何烘托北国的秋味的?

提示: 在北国秋雨图中,作者特意加入了雨中“都市闲人”的对话,我们要弄清其用意。在一层秋雨过后,两个都市闲人就从故都的秋景中走出来了,眉目已被忽略,但却穿着很厚的青布单衣或夹袄,从他们那“咬着烟管”的举止里,那“缓慢悠闲”的声调中,我们不难品出一个“闲”字来,那是一分闲适,一分潇洒,而从那简短的对话中,便开始了感情和心绪的交流。一个“唉,天可真凉了——”,另一个“一层秋雨一层凉啦”,从彼此的叹答中,我们感觉到他们已陶醉在彼此说话的腔调和韵味中,陶醉在这种腔调所唤起的有一定社会内容的落寞和感伤中,陶醉在彼此感情契合的雨后之秋的凉意之中。作者正是用这种有京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这种“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国秋味。

6.文章的最后,为什么还要插入古今中外写秋诗文的说明和作者的议论?

提示:文章的后半部分,插入了古今中外写秋诗文的说明和作者的议论。郁达夫是深受中国文化浸润的读书人,他把对故都之秋的独特感悟与中外名人的诗文相沟通,纵横走笔,显示出深厚的人文素养和对秋文化的珍爱情感。郁达夫取文题“故都的秋”而不取“北平的秋”,就是因为“故都”较之“北平”更典雅,更有诗意,与“秋”结合,能暗含一种人文景观与自然景观相融合的境界。7. 秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。请说明这样结尾的作用。提示: 整篇文章,作者或议论、或抒情、或描写,都展示着一种感伤、忧郁而又清静、闲适的情绪,可却有这样的一个结尾,我们要着重体会其中的深意。作者这样收笔,就如同一条舒缓的小溪,经过长久的蓄积后,达到了喷涌而出的飞瀑之势,炽烈的感情如波浪滔滔的万里江河奔涌而出,情感的潮水势不可当地奔腾而出,作者愿以生命为代价,换得北国之秋的长在。这是何等的眷恋,何等的激情,仿佛我们跟前站立着这位沉醉于故都之秋的率真而感伤的主人公。

备 考 点 滴(学生用书P10)衬托手法的运用

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的印象。无论现代文阅读还是诗歌鉴赏中,衬托都是常考查的一种手法;写作中巧妙使用类比手法,或从正面衬托,或从反面衬托,往往会使文章面貌为之一新。《故都的秋》一文大量运用衬托的手法,例“驯鸽的飞声”、“秋蝉的衰弱的残声”、“息列索落的雨声”,这些细小的声音给人幽静的感觉;还有用南方之秋的“淡”衬北国之秋的“浓”,以反衬正,使作者对故都的秋的眷念之情表现得淋漓尽致。经典例题

阅读下面的文字,完成下列问题。

马缨花

季羡林

曾经有很长的一段时间,我孤零零一个人住在北京一个很深的大院子里。从外面走进去,越走越静,自己的脚步声越听越清楚,仿佛从闹市走向深山。等到脚步声成为空谷足音的时候,我住的地方就到了。 院子不小,三面有走廊。天井里遮满了树枝,走到下面,浓阴匝地,清凉蔽体。从房子的气势来看,依稀可见当年的富贵气象。等到我住进去的时候,富贵气象早已成为陈迹,但是阴森凄苦的气氛却是原封未动。再加上走廊上陈列的那些汉代的石棺石椁,刻着篆字和隶字的石碑,我一走回这个院子里,就仿佛进入了古墓。这样的气氛同我当时的心情是相适应的,我一向又不相信有什么鬼神,所以我住在这里,也还处之泰然。 我是不是也有孤寂之感呢?应该说是有的。当时正是“万家墨面没蒿莱”的时代,北平城一片黑暗。白天在学校同青年同学在一起,从他们那蓬蓬勃勃的意志和生命力里,还可以吸取力量和快乐。但是,一到晚上回家,我仿佛遗世而独立,没有一点活气。寂寞像毒蛇似的偷偷地袭来,折磨着我,使我无所逃于天地之间。有一天,在傍晚的时候,我从外面一走进那个院子,蓦地闻到一股似浓似淡的香气。我抬头一看,原来是遮满院子的马缨花开了。我站在树下,仰头观望,细碎的叶子密密地搭成了一座天棚,天棚上面是一层粉红色的细丝般的花瓣,远处望去,就像是绿云层上浮上了一团团的红雾。香气洒满了整个院子,洒满了我的全身。 花开有香气是常有的事,但是,在这样的时候和地方,有这样的花和香,我就觉得很不寻常,甚至有感激的心情了。从此,我就爱上了马缨花,把它当成了自己的知心朋友。

可惜不久我就搬出了那个院子,同那些可爱的马缨花告别了。

时间也过得真快,才一转眼的工夫,已经过去了十三年。这十三年里,我看了、学习了很多新东西,走了很多新地方,当然也看了很多美妙动人的奇花异草。然而使我深深怀念的却是那些平凡的马缨花。我是多么想见到它们呀! 最近几年来,北京的马缨花似乎多起来了。公园里,马路旁,都可看到新栽种的马缨花,绿云红雾飘满了北京,给首都增添了绚丽与芬芳。我十分高兴,仿佛是见到了久别重逢的老友。但是,我却隐隐约约地感觉到,这些马缨花同我记忆中的那些很不相同。它们的不同之处究竟何在呢? 我最初确实有些困惑。后来,我扩大了回忆的范围,把当时所有同我有关的事情都包括在里面。不管我是怎样喜欢院子里那些马缨花,回忆的范围一扩大,同它们联系在一起的不是黄昏,就是夜雨,否则就是迷离凄苦的梦境。我好像是在那些可爱的马缨花上面从来没有见到哪怕是一点点阳光。 然而,今天的马缨花,却仿佛总是在光天朗日之下。即使是在深夜里,我看到的马缨花也仿佛总是生气勃勃,同浴在阳光下一样。它们仿佛想同灯光竞赛,同明月争辉。同我记忆中的那些马缨花比起来,一个是照相的底片,一个是洗好的照片;一个是影,一个是光。影中的马缨花是值得留恋的,但是光中的马缨花不是更可爱吗?

我从此就爱上了这光中的马缨花,我也爱藏在我心中的这一个光与影的对比。

我愿意马缨花永远在这光中含笑怒放。

1962年10月作者为什么用很多笔墨写过去“大院子里”的生活?

解析:文章用了几乎一半的篇幅回忆过去所住的大院,这些描写是写马缨花“影”的广阔背景,没有“影”的对照就不能衬出“光”。“影”中的马缨花值得留念,“光”中的它则更可爱。院里的人世沧桑,遗留古迹等描写表面看似离题,其实是为下文作铺垫。答题时注意术语准确表述。

答案:①为马缨花的出现做反衬;②为对比马缨花十三年前和如今的不同提供环境背景。知能导练 一、基础测试

1.下列词语中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A.湿润(rùn) 闰年(yùn) 柘树(zhè) 拓片(tuò)

B.混沌(dùn) 囤积(tún) 折耗(zhé) 析疑(xī)

C.悲啼(tí) 哭泣(qì) 廿四(niàn) 五卅(sà)

D.驯鸽(xùn) 徇私(xún) 譬如(pì) 辟谣(bì)

解析:A.闰rùn,拓tà;B.折shé;D.徇xùn,辟pì。

答案:C2.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.随缘 如椽大笔 嘶鸣 声厮力竭

B.品尝 如愿以偿 碧绿 金壁辉煌

C.疏落 梳理头绪 文身 纹丝不动

D.清静 耳根清净 悠远 曲径通幽

解析:A.厮—嘶;B.壁—碧;C.梳—疏。

答案:D3.下列句中加点的虚词,使用正确的一项是( )

A.不逢北国之秋,将近已十余年了。

B.可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到。

C.古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也还在这些深沉的地方。

D.不单是诗人,即使是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已的深情。解析:A项是语序问题。“将近已”应为“已将近”;C项“还”应为“就”;D项“即使”应为“就”。

答案:B4.下列句子中,加点的词语使用不正确的一项是( )

A.从《士兵突击》中的许三多,到《我的兄弟叫顺溜》中的顺溜,再到《为了新中国前进》中的董存瑞,王宝强都能恰到好处的把三个形象所共同具有的憨厚、朴实,又有点混混沌沌的特点,以不同形式表现出来。

B.在目前的经济形势下,作为一个企业的领导者,应具备高瞻远瞩,统观全局的能力,如果一叶知秋而不见森林,要想使企业站稳脚跟,求得发展,那将是难上加难。

C.毛泽东的《沁园春·长沙》一词,一反古来文人咏秋的颓废色彩,把秋的景色渲染得轰轰烈烈,描写得生机勃勃,充分展现了一个无产阶级革命先驱者的博大胸怀。

D.不知你有没有这样的人生经验,一个人行走在无尽的夜路中,透过浓浓的夜幕,几点疏疏落落的村灯投入你的眼帘,马上会使你浑身温暖,精神振奋,这就是光明带给你的力量和希望。

解析:B项中“一叶知秋”,意思为:发现一点预兆就可以料到事物发展的趋势。此处应为“一叶障目”。

答案:B5.下列各句中,是比喻句的一项是( )

A.像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

B.北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

C.或在破壁腰中,静对着喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

D.这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。解析:A项是比较;B项“像”表推测;D项也表比较。

答案:C

6. (2010·北京)下列依次在①②③处填入的词语和句子,语意和衔接都最恰当的一项是( )

白莲水库是群山中的一座大型水库,最大的一条干渠通向山脚下的白莲浦__①__着那里的苍生万物。白莲水库的水是绿蓝绿蓝的,__②__,触须沿途四散,__③__着白莲浦方圆几十里的农田。A.①滋养 ②流到渠里就一路变成白色游龙 ③浸润

B.①养育 ②变成白色游龙就一路流到渠里 ③浸渍

C.①养育 ②流到渠里就一路变成白色游龙 ③浸润

D.①滋养 ②变成白色游龙就一路流到渠里 ③浸渍

答案:A

二、课内阅读

阅读下面的文字,回答7~10题。

①……你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。②北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。③秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

④还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。⑤在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落的下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

⑥“唉,天可真凉了——”(这个字念得很高,拖得很长。)

⑦“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”⑧北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

⑨北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株的长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期,等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子,柿子,葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。7.上面几段文字,作者描写了哪些景物?(用四字短语概括),写出了“故都的秋”的什么特点?

答案:(1)清晨静观,落蕊轻扫,秋蝉残鸣,秋雨话凉,胜日秋果。(2)清、静、悲凉。8.②段中画线的句子从哪些角度写景的?这样写有什么作用?

答案:花铺满地,写视觉形象;脚踏花地,是触觉感受。这些描写细腻传神,景物的特点正暗合了作者落寞的心境,这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与交流,便只有与自然相交融。9.文中第④段有什么作用?请从内容结构两个方面作答。

答案:(1)结构上,承上启下,由上文对秋蝉的描写自然过渡到下文对秋雨及“都市闲人”的描写。(2)内容上,南、北国的秋雨对比,突出表现了北国秋雨的“奇、有味、像样”,充分表达了作者的赞美之情。10.对文中细节描写的理解,错误的一项是( )

A.用“很高很高”和“碧绿”来修饰“天色”,能给人一种清远的感觉。

B.“像花而又不是花的那一种落蕊”,无色无味无声,“只能感出一点点极微细极柔软的触觉”,渲染了那种寂静的氛围,突出了“静”。

C.“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”。细腻中给人以清净悠闲,突出了“清”,“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,又紧扣了“悲凉”。

D.“秋蝉的衰弱的残声”及“青天下驯鸽的飞声”,是秋天静中的喧闹,都给人一种生命力很强的感觉。解析:此处写声音是用了反衬的手法,以“声”衬静,所以“喧闹”“生命力强的感觉”都理解不当。

答案:D三、能力拓展

阅读下面的文字,完成11~14题。

两片秋叶

陈薇莉

秋意浓重肃杀,一阵风过,光秃秃的树干上颤颤地缀着几片不肯就去的枯叶,瑟缩地打着旋儿。倏地,一片落叶飘进了我摊开的书页。黑黄的色,边儿早已碎败,蜷曲着身子,不知被什么虫子咬得满是疮洞。我突然想到愁,不正是心上搁了个秋么?我悲秋,我亦恋秋。每当第一片落叶从浓密的绿中飘飞下来,每当凉凉的秋雨无声地润湿我的窗帘,那种夹杂着甜味的愁就袭上来,牵出一线忧思,唇边也会滑出一声长长的“唉”,落进心底,化作一怀莫名的悲哀。

人生,不都如这枯叶么?在转瞬即逝的浓绿后转黄,变黑,飘飘地落地,不知葬身哪一角落。

又一阵风过,叶儿在书扉上颤了颤,想要飞去,我捂住了它,想把它嵌入书中,又觉得摊开的这本书词语太热,容不得这冰冷的形体,须得另寻一本。从枕旁的书堆上取到一封未拆的信,想是同寝室的给带回来搁在那儿的,一看那刚劲的字体,立刻就像看到了那双闪着亮点儿的眼睛,一股热热的生命的力量关不住般地从那里面溢了出来。于是,我的搁上了秋的心顿然感到一阵麻酥酥的暖意。他爱我,但他更爱大山——这使我气恼,大学毕业后,他选择了大山!

拆开封口,抽出信来,一片红红的什么被带了出来掉在地上,定睛一看,腾地涌起一股热:热,从心窝里往外冒的热——那是一片火一般红的枫叶。我木然地站着,下意识地将两片秋叶搁在一处。顿时,那片枯叶在红枫的映照下越发显露出它的可憎可怜!我迷惘起来,我并不懂自己,何故竟会生了要将这片以枯死的形体冷了人心的叶儿珍藏起来的雅兴?

“你爱这大山的红枫么?”好多双洋溢着热热生命力的眼睛盯住我说,“是的,它也坠落于肃杀的秋风之中,然而,它却是挤尽了热,将自身烧得通红,用自己最后的生命,给寒冷的世界装点上一片红于二月花的色彩……”我慢慢觉到,心上搁个秋,并不尽是愁,人生的春固然可爱,但也用不着为留它不住而无端发愁,即使到了秋,也还有这烧红的枫叶,何况春后面还有夏哩。

我于是将那枯叶弹出窗外,将那片来自大山的红枫嵌进了书页。11.本文标题的“两片秋叶”,一片是______________________,一片是_______________________。(均不超过8个字)

树上飘落的枯叶来自大山的红枫12.作者将两片秋叶放在一起对比,领悟到它们的相同和不同之处。 (1)相同之处是__________________________ (不超过12个字)。 (2)不同之处是,前者_______________________________________________________________________ (不超过12个字),后者 (不超过25个字)。 都坠落于肃杀的秋风之中以枯死的形体冷了人心 挤尽了热,将自己烧红,用生命给世界装点红色(3)作者用“两片秋叶”作对比的目的是什么?

答案:作者运用对比的目的在于赞美第二片落叶,再由物及人,赞美“他”对事业的选择和对生命价值的追求。(意思对即可)13.作者在第2段中写道“我悲秋,我亦恋秋”,品析语句,回答下面的问题。

(1)作者为什么“悲秋”?(不超过10个字)

答案:慨叹如枯枝的人生。

(2)联系全文看,作者为什么“恋秋”?(不超过30个字)

答案:怀念爱“我”然而更爱大山的离“我”而去的“他”。14.文章开头说:“我突然想到愁,不正是心上搁了个秋么?”后又有“我慢慢觉到,心上搁个秋,并不尽是愁”之转变,说说作者情感发生变化的原因。

答案:“心上搁个秋”的意思是当初“我”因不理解“他”的选择而伤感气恼,下文有“我慢慢觉到,心上搁个秋,并不尽是愁”之转变,正是“我”对“他”选择的事业有了新的理解,对“他”追求的生命价值有了深刻的认识。四、语言表达 15.阅读下面一段话,找出三处错误并修改。 小湖南面有一座小山,山与湖之间是一排高大的银杏树。几天不见,竟变成了一座金黄屏障,山遮住了,映进了水,扇形叶子落下一地,撒满了绕湖的小径。似乎这金黄屏障向四周渗透,无限地扩大了。 (1)________________改为________________ (2)________________改为________________ (3)________________改为________________ “一座黄金屏障”“一道黄金屏障”“山遮住了”“遮住了山”“撒满”“铺满”16.仿照马致远的《天净沙·秋思》的格式,把故都的秋景连缀成诗,并表达出作者的情感。(要求:既要抓住景物的特点,又要表露出作者的心境,还要符合“天净沙”曲牌的形式特点)

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。答案:示例一:

天净沙·秋情

破屋浓茶小院,

漏光鸽声碧天,

秋草蓝朵残垣。

槐蕊落地,

落寞人在故都。示例二:

天净沙·秋思

破屋柳树秋蝉,

清晨浓茶鸽声,

桥头树下闲人。

秋雨话凉,

寂寞人在故都。课后撷珍 素 材 点 说(学生用书P14)爱国战士郁达夫

夏衍先生曾说:“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。”早年留学日本,饱受弱国之民的凌辱。抗日战争爆发的那年12月,日军攻占杭州,入侵富阳,母亲陆氏不屈饿死。郁达夫身遭国仇家恨,当年即从军,应郭沫若之邀,赴武汉任军委政治部第三厅委员。1938年底,郁达夫又应邀赴新加坡从事宣传抗日救亡工作,新加坡沦陷后流亡至苏门答腊,化名赵廉,定居巴爷公务,集资开设赵豫记酒厂,借以掩护抗日文化人士,营救印尼人民和当地华侨,因汉奸告密,被秘密监视。 1945年8月29日,日本已宣布无条件投降,郁达夫竟被日本宪兵逮捕并秘密杀害。胡愈之先生曾作这样的评价:在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字,在中国人民反法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻着郁达夫烈士的名字。点说:他只是一个文弱书生,却有着铮铮的铁骨;他将他的如椽之笔,化作横扫倭寇的利器;他用他柔弱的肩膀,将兴复民族的重任扛起。战士自有战士的情怀,战士自有战士的胆气。他的生命虽然短暂,却在中国历史上刻下深深的印迹。为百姓者,百姓念之;为民族者,民族敬之;千古江山千古事,千古英杰千古记。国家强大匹夫责,民族繁盛你我志。学英烈,心为国家;学英烈,情系民族,做一个达夫,做一名战士,将我们自己打造成民族肌体上的一个坚强因子,在这个肌体上坚守我们的位置。说 事 悟 理(学生用书P14)旅客和槐树

两个旅客遭受到太阳的炙晒,正午时,他们在一棵大槐树下休息。

一个旅客对另一个说:“槐树真是百无一用啊,既不能结果实,对人类又没有什么实际的利益。”

槐树非常生气地说:“真是忘恩负义的家伙,你在我的树荫下乘凉,享受我送你的好处,嘴里却说我毫无益处!”悟言:“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫”是一句中国民间俗语,此俗语道出了一个深远的道理,儿得到了母亲的养育,他永远不会嫌弃母亲;狗受到家的庇养,它永远不会把家抛弃。受其恩泽不自觉,反而妄加指责,便是典型的忘恩负义。

白朴

孤村落日残霞,轻烟老树寒鸦,一点飞鸿影下。

青山绿水,白草红叶黄花。【赏析】 这首小令突出的特点是意象的构成和语言的运用。作者把一组由自然景物构成的意象并置:落日、残霞笼罩着孤村,老树、寒鸦之间飘渺着轻烟,这些既有丰富情感的内涵,又有鲜明可感的形态的景物,无不透出一种萧瑟与凄清,给人缺乏生命力的冷寂之感,虽未明言,我们从中可以看出诗人淡淡的惆怅与哀伤。“一点飞鸿”是唯一活动着的生命,然而它又是依稀难辨的影子,这就更增加了寂寥和难以把握的意绪。最后“青山绿水,白草红叶黄花”,远景变近景,朦胧变清晰,情感上也显出转折:似乎惆怅失落得到某种安慰和补偿。

名 言 名 句(学生用书P8)咏秋名句

1.秋风萧瑟,洪波涌起。

——曹操《观沧海》

2.寂寞梧桐深院锁清秋。

——李煜《相见欢》

3.常恐秋节至,焜黄华叶衰。

——《汉乐府·长歌行》

4.自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

——刘禹锡《秋词》5.欲说还休,却道天凉好个秋。

——辛弃疾《丑奴儿·书博山道中》

6.塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

——范仲淹《渔家傲》

7.更待菊黄佳酿熟,共君一醉一陶然。

——白居易《与梦得沽酒闲饮且约后期》自主积累 音 形 识 记(学生用书P8)1.正字音 混沌( )潭柘寺( ) 椽子( ) 落蕊( ) 平仄( ) 橄( )榄( ) 椭圆( ) 囚犯( ) 廿四( ) 鲈鱼( ) dùnzhèchuánruǐzèɡǎn lǎntuǒqiúniànlú 凋零( )倜傥( ) 姿态( )恣肆( ) 歧韵( )跂望( ) 陀螺( )诧异( ) 夹袄( )夹克( ) 折腾( )折本( ) 疏落( )落价( ) 厦门( )大厦( )diāotìzīzìqíqìtuóchàjiájiāzhēshéluòlàoxiàshà2.选字形 尝偿 ( )还 ( )试 蓝篮 ( )本 ( )球 偿尝蓝篮寞漠 冷( ) 落( ) 陪培 ( )植 ( )衬 漠寞培陪账帐 ( )篷 ( )簿 斜邪 目不( )视 歪门( )道 帐账斜邪残惨 ( )不忍睹 ( )垣断壁 清青 山( )水秀 山( )水绿 惨残清青略掠 攻城( )地 飞( )湖面 略掠词 语 辨 用(学生用书P9)1.《胡笳十八拍》是由18支曲子组合而成的琴乐套曲,它将西域吹奏乐器的( )音调放入七弦琴之中,以感人的曲调反映蔡文姬不堪回首的悲惨人生。(悲凉、清凉)

辨析:悲凉:常表示对外界事物的心理感受。清凉:侧重表达人对外界事物感官上的感受,有清静、凉爽之意。悲凉 2.这次爬山,不但使他观赏了自然美景,也让他( )出一个人生道理:人生如爬山,爬到最艰难处,不妨低下头来,莫往上看,走好脚下每一步,不知不觉间,你便会来到山顶。(领略、领悟)

辨析:领略:领会;感受。领悟:领会,悟出。领悟 3.理想至上,激情澎湃的马云,以及他所掌舵的阿里巴巴,在经济举目( )之时,将作何种打算?马云给出了“要成为国家核心竞争力的一部分”的答复。(萧索、萧条)

辨析:萧索:缺乏生机;不热闹。萧条:①寂寞冷落,毫无生气;②经济衰微,不景气。萧条 4.备课,上课;批作业,看自习;早早起,晚晚归,三十年繁劳的教学生涯已让他习惯了这种快节奏;如今,一旦离开教学岗位,( )了下来,却有了种种的不适应。(清闲、轻闲)

辨析:清闲:清静悠闲。轻闲:轻松安闲。轻闲 5.天坛是明清两朝皇帝祭天、求雨和祈祷丰年的皇家祭坛,是中国现存最大的古代祭祀性建筑群,以布局严谨、结构科学、装饰壮丽、环境( )肃穆而著称于世。(幽远、悠远)

辨析:幽远:指(山水、树林、宫室)深而幽静。悠远:①时间长,②距离远。幽远 熟 语 积 累(学生用书P9)1.混混沌沌:形容糊里糊涂,无知无识的样子。

2.潜意识:即下意识,心理学上指不知不觉,没有意识的心理活动。

3.一叶知秋:比喻发现一点预兆就料到事物的发展趋势。

4.疏疏落落:在空间和时间上间隔远,稀稀落落的意思。课堂探究 文 本 探 究(学生用书P9)一、感知文本

1.作家作品

郁达夫(1896—1945)原名郁文,浙江富阳人,现代小说家、散文家、诗人。1913年随长兄郁华赴日留学,并开始尝试小说创作。十年异国生活,使他饱受屈辱和歧视,激发了爱国热忱。1921年6月,与成仿吾、郭沫若、张资平等人发起成立了创造社。1922年回国,先后编辑《创造季刊》等刊物,并曾在北京大学、武昌师范大学、中山大学任教。1930年参加中国左翼作家联盟。抗日战争爆发后,赴武汉加入抗日救亡运动。 后在南洋从事抗日工作,1945年9月被日本宪兵秘密杀害于苏门答腊。其主要作品有短篇小说《沉沦》《春风沉醉的晚上》《薄奠》等,在不同程度上揭露了旧社会的罪恶,向封建道德大胆挑战,有一定的积极意义,但也带有颓废情绪,散文以游记著称。出版有《达夫全集》(七卷)《达夫散文集》《达夫游记》等。2.背景资料

1933~1937年,日本帝国主义侵占东北,虎视中原,国民党政府对外妥协,对内镇压。由于白色恐怖的威胁,郁达夫离开上海,避居杭州,过着游山玩水的隐逸生活。在这期间,他一方面排遣了现实带给他的苦闷和离群索居的寂寞;另一方面,写下了许多游记,为我国现代游记的发展做出了不可磨灭的贡献。在杭州期间,郁达夫提倡“静的文学”,写的也多是“静如止水似的遁世文学”。1934年7月,他“不远万里”,从杭州经青岛去北平,再次饱尝了故都的“秋”味,写下了文质兼美的散文《故都的秋》。3.理顺结构4.归纳主旨

本文通过对北平秋色的描绘,赞美了故都的自然风物,抒发了向往、眷恋故都之秋的真情,流露了深远的忧思和孤独感。二、重点探究

1.这篇文章的感情基调,是“清、静、悲凉”。对此,有两种完全不同的理解:有人认为本文是颂秋的,但也有人认为是悲秋的。对此你有什么看法?

提示:作者的思想感情是复杂的,既写出了北国之秋那浓重的悲凉,同时又凉得透、凉得彻底,给人留下一种痛感的沉思。作者是用深沉的忧思和落寞的悲凉来颂秋的。2.本文选取了哪些平常景物来突出“清、静、悲凉”?

提示:清晨的秋院:景的清爽,心的宁静。秋槐落蕊:心的宁静与悲凉。秋蝉残鸣:声的悲切。闲散的秋雨:境的清冷。秋果:清新、净爽。

3.课文第一段便点明“北国的秋”较之南方的秋,有“清”“静”与“悲凉”的特点,这表达了作者怎样的心理?

提示:这“清”“静”“悲凉”,也是故都北平在作者情感意念上的投影。为了谋生,郁达夫辗转千里,颠沛流离,饱受人生愁苦与哀痛。这“清”“静”与“悲凉”已不是故都赏景的心态,而是他整个人生感受了。4.景物描写,往往需要调动多种感觉活动来参与表现,有时还要加入一些联想和想象,使情感更加深入。熟读课文第四自然段,体会作者的运笔之妙。

提示:“灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”似乎是细腻的客观描写,但“清闲”与“落寞”则完全是主观感受了。作者是在对客观事物的描绘中融进了主观情绪,客观景物也显得落寞与悲凉了。此景正是作者一种微妙的难以名状之情愫的真实写照,是作者沉醉其中所深藏的孤独、落寞和感伤情怀的自然流露。5.“北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。”此句是如何烘托北国的秋味的?

提示: 在北国秋雨图中,作者特意加入了雨中“都市闲人”的对话,我们要弄清其用意。在一层秋雨过后,两个都市闲人就从故都的秋景中走出来了,眉目已被忽略,但却穿着很厚的青布单衣或夹袄,从他们那“咬着烟管”的举止里,那“缓慢悠闲”的声调中,我们不难品出一个“闲”字来,那是一分闲适,一分潇洒,而从那简短的对话中,便开始了感情和心绪的交流。一个“唉,天可真凉了——”,另一个“一层秋雨一层凉啦”,从彼此的叹答中,我们感觉到他们已陶醉在彼此说话的腔调和韵味中,陶醉在这种腔调所唤起的有一定社会内容的落寞和感伤中,陶醉在彼此感情契合的雨后之秋的凉意之中。作者正是用这种有京腔京调的社会人物来丰富自然的风物,用这种“落寞和感伤”的京味来烘托“清、静、悲凉”的北国秋味。

6.文章的最后,为什么还要插入古今中外写秋诗文的说明和作者的议论?

提示:文章的后半部分,插入了古今中外写秋诗文的说明和作者的议论。郁达夫是深受中国文化浸润的读书人,他把对故都之秋的独特感悟与中外名人的诗文相沟通,纵横走笔,显示出深厚的人文素养和对秋文化的珍爱情感。郁达夫取文题“故都的秋”而不取“北平的秋”,就是因为“故都”较之“北平”更典雅,更有诗意,与“秋”结合,能暗含一种人文景观与自然景观相融合的境界。7. 秋天,这北国的秋天,若留得住的话,我愿意把寿命的三分之二折去,换得一个三分之一的零头。请说明这样结尾的作用。提示: 整篇文章,作者或议论、或抒情、或描写,都展示着一种感伤、忧郁而又清静、闲适的情绪,可却有这样的一个结尾,我们要着重体会其中的深意。作者这样收笔,就如同一条舒缓的小溪,经过长久的蓄积后,达到了喷涌而出的飞瀑之势,炽烈的感情如波浪滔滔的万里江河奔涌而出,情感的潮水势不可当地奔腾而出,作者愿以生命为代价,换得北国之秋的长在。这是何等的眷恋,何等的激情,仿佛我们跟前站立着这位沉醉于故都之秋的率真而感伤的主人公。

备 考 点 滴(学生用书P10)衬托手法的运用

为了突出主要事物,用类似的事物或反面的、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的手法叫衬托。运用衬托手法,能突出主体,或渲染主体,使之形象鲜明,给人以深刻的印象。无论现代文阅读还是诗歌鉴赏中,衬托都是常考查的一种手法;写作中巧妙使用类比手法,或从正面衬托,或从反面衬托,往往会使文章面貌为之一新。《故都的秋》一文大量运用衬托的手法,例“驯鸽的飞声”、“秋蝉的衰弱的残声”、“息列索落的雨声”,这些细小的声音给人幽静的感觉;还有用南方之秋的“淡”衬北国之秋的“浓”,以反衬正,使作者对故都的秋的眷念之情表现得淋漓尽致。经典例题

阅读下面的文字,完成下列问题。

马缨花

季羡林

曾经有很长的一段时间,我孤零零一个人住在北京一个很深的大院子里。从外面走进去,越走越静,自己的脚步声越听越清楚,仿佛从闹市走向深山。等到脚步声成为空谷足音的时候,我住的地方就到了。 院子不小,三面有走廊。天井里遮满了树枝,走到下面,浓阴匝地,清凉蔽体。从房子的气势来看,依稀可见当年的富贵气象。等到我住进去的时候,富贵气象早已成为陈迹,但是阴森凄苦的气氛却是原封未动。再加上走廊上陈列的那些汉代的石棺石椁,刻着篆字和隶字的石碑,我一走回这个院子里,就仿佛进入了古墓。这样的气氛同我当时的心情是相适应的,我一向又不相信有什么鬼神,所以我住在这里,也还处之泰然。 我是不是也有孤寂之感呢?应该说是有的。当时正是“万家墨面没蒿莱”的时代,北平城一片黑暗。白天在学校同青年同学在一起,从他们那蓬蓬勃勃的意志和生命力里,还可以吸取力量和快乐。但是,一到晚上回家,我仿佛遗世而独立,没有一点活气。寂寞像毒蛇似的偷偷地袭来,折磨着我,使我无所逃于天地之间。有一天,在傍晚的时候,我从外面一走进那个院子,蓦地闻到一股似浓似淡的香气。我抬头一看,原来是遮满院子的马缨花开了。我站在树下,仰头观望,细碎的叶子密密地搭成了一座天棚,天棚上面是一层粉红色的细丝般的花瓣,远处望去,就像是绿云层上浮上了一团团的红雾。香气洒满了整个院子,洒满了我的全身。 花开有香气是常有的事,但是,在这样的时候和地方,有这样的花和香,我就觉得很不寻常,甚至有感激的心情了。从此,我就爱上了马缨花,把它当成了自己的知心朋友。

可惜不久我就搬出了那个院子,同那些可爱的马缨花告别了。

时间也过得真快,才一转眼的工夫,已经过去了十三年。这十三年里,我看了、学习了很多新东西,走了很多新地方,当然也看了很多美妙动人的奇花异草。然而使我深深怀念的却是那些平凡的马缨花。我是多么想见到它们呀! 最近几年来,北京的马缨花似乎多起来了。公园里,马路旁,都可看到新栽种的马缨花,绿云红雾飘满了北京,给首都增添了绚丽与芬芳。我十分高兴,仿佛是见到了久别重逢的老友。但是,我却隐隐约约地感觉到,这些马缨花同我记忆中的那些很不相同。它们的不同之处究竟何在呢? 我最初确实有些困惑。后来,我扩大了回忆的范围,把当时所有同我有关的事情都包括在里面。不管我是怎样喜欢院子里那些马缨花,回忆的范围一扩大,同它们联系在一起的不是黄昏,就是夜雨,否则就是迷离凄苦的梦境。我好像是在那些可爱的马缨花上面从来没有见到哪怕是一点点阳光。 然而,今天的马缨花,却仿佛总是在光天朗日之下。即使是在深夜里,我看到的马缨花也仿佛总是生气勃勃,同浴在阳光下一样。它们仿佛想同灯光竞赛,同明月争辉。同我记忆中的那些马缨花比起来,一个是照相的底片,一个是洗好的照片;一个是影,一个是光。影中的马缨花是值得留恋的,但是光中的马缨花不是更可爱吗?

我从此就爱上了这光中的马缨花,我也爱藏在我心中的这一个光与影的对比。

我愿意马缨花永远在这光中含笑怒放。

1962年10月作者为什么用很多笔墨写过去“大院子里”的生活?

解析:文章用了几乎一半的篇幅回忆过去所住的大院,这些描写是写马缨花“影”的广阔背景,没有“影”的对照就不能衬出“光”。“影”中的马缨花值得留念,“光”中的它则更可爱。院里的人世沧桑,遗留古迹等描写表面看似离题,其实是为下文作铺垫。答题时注意术语准确表述。

答案:①为马缨花的出现做反衬;②为对比马缨花十三年前和如今的不同提供环境背景。知能导练 一、基础测试

1.下列词语中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A.湿润(rùn) 闰年(yùn) 柘树(zhè) 拓片(tuò)

B.混沌(dùn) 囤积(tún) 折耗(zhé) 析疑(xī)

C.悲啼(tí) 哭泣(qì) 廿四(niàn) 五卅(sà)

D.驯鸽(xùn) 徇私(xún) 譬如(pì) 辟谣(bì)

解析:A.闰rùn,拓tà;B.折shé;D.徇xùn,辟pì。

答案:C2.下列词语中,没有错别字的一项是( )

A.随缘 如椽大笔 嘶鸣 声厮力竭

B.品尝 如愿以偿 碧绿 金壁辉煌

C.疏落 梳理头绪 文身 纹丝不动

D.清静 耳根清净 悠远 曲径通幽

解析:A.厮—嘶;B.壁—碧;C.梳—疏。

答案:D3.下列句中加点的虚词,使用正确的一项是( )

A.不逢北国之秋,将近已十余年了。

B.可是这秋的深味,尤其是中国的秋的深味,非要在北方,才感受得到。

C.古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也还在这些深沉的地方。

D.不单是诗人,即使是被关闭在牢狱里的囚犯,到了秋天,我想也一定会感到一种不能自已的深情。解析:A项是语序问题。“将近已”应为“已将近”;C项“还”应为“就”;D项“即使”应为“就”。

答案:B4.下列句子中,加点的词语使用不正确的一项是( )

A.从《士兵突击》中的许三多,到《我的兄弟叫顺溜》中的顺溜,再到《为了新中国前进》中的董存瑞,王宝强都能恰到好处的把三个形象所共同具有的憨厚、朴实,又有点混混沌沌的特点,以不同形式表现出来。

B.在目前的经济形势下,作为一个企业的领导者,应具备高瞻远瞩,统观全局的能力,如果一叶知秋而不见森林,要想使企业站稳脚跟,求得发展,那将是难上加难。

C.毛泽东的《沁园春·长沙》一词,一反古来文人咏秋的颓废色彩,把秋的景色渲染得轰轰烈烈,描写得生机勃勃,充分展现了一个无产阶级革命先驱者的博大胸怀。

D.不知你有没有这样的人生经验,一个人行走在无尽的夜路中,透过浓浓的夜幕,几点疏疏落落的村灯投入你的眼帘,马上会使你浑身温暖,精神振奋,这就是光明带给你的力量和希望。

解析:B项中“一叶知秋”,意思为:发现一点预兆就可以料到事物发展的趋势。此处应为“一叶障目”。

答案:B5.下列各句中,是比喻句的一项是( )

A.像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。

B.北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

C.或在破壁腰中,静对着喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。

D.这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。解析:A项是比较;B项“像”表推测;D项也表比较。

答案:C

6. (2010·北京)下列依次在①②③处填入的词语和句子,语意和衔接都最恰当的一项是( )

白莲水库是群山中的一座大型水库,最大的一条干渠通向山脚下的白莲浦__①__着那里的苍生万物。白莲水库的水是绿蓝绿蓝的,__②__,触须沿途四散,__③__着白莲浦方圆几十里的农田。A.①滋养 ②流到渠里就一路变成白色游龙 ③浸润

B.①养育 ②变成白色游龙就一路流到渠里 ③浸渍

C.①养育 ②流到渠里就一路变成白色游龙 ③浸润

D.①滋养 ②变成白色游龙就一路流到渠里 ③浸渍

答案:A

二、课内阅读

阅读下面的文字,回答7~10题。

①……你也能看得到很高很高的碧绿的天色,听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底,朝东细数着一丝一丝漏下来的日光,或在破壁腰中,静对着像喇叭似的牵牛花(朝荣)的蓝朵,自然而然地也能感觉到十分的秋意。说到了牵牛花,我以为以蓝色或白色者为佳,紫黑色次之,淡红者最下。最好,还要在牵牛花底,教长着几根疏疏落落的尖细且长的秋草,使作陪衬。②北国的槐树,也是一种能使人联想起秋来的点缀。像花而又不是花的那一种落蕊,早晨起来,会铺得满地。脚踏上去,声音也没有,气味也没有,只能感出一点点极微细极柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹,看起来既觉得细腻,又觉得清闲,潜意识下并且还觉得有点儿落寞,古人所说的梧桐一叶而天下知秋的遥想,大约也就在这些深沉的地方。③秋蝉的衰弱的残声,更是北国的特产;因为北平处处全长着树,屋子又低,所以无论在什么地方,都听得见它们的啼唱。在南方是非要上郊外或山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫,在北平可和蟋蟀耗子一样,简直像是家家户户都养在家里的家虫。

④还有秋雨哩,北方的秋雨,也似乎比南方下得奇,下得有味,下得更像样。⑤在灰沉沉的天底下,忽而来一阵凉风,便息列索落的下起雨来了。一层雨过,云渐渐地卷向了西去,天又晴了,太阳又露出脸来了;着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人,咬着烟管,在雨后的斜桥影里,上桥头树底去一立,遇见熟人,便会用了缓慢悠闲的声调,微叹着互答着的说:

⑥“唉,天可真凉了——”(这个字念得很高,拖得很长。)

⑦“可不是吗?一层秋雨一层凉啦!”⑧北方人念阵字,总老像是层字,平平仄仄起来,这念错的歧韵,倒来得正好。

⑨北方的果树,到秋来,也是一种奇景。第一是枣子树;屋角,墙头,茅房边上,灶房门口,它都会一株株的长大起来。像橄榄又像鸽蛋似的这枣子颗儿,在小椭圆形的细叶中间,显出淡绿微黄的颜色的时候,正是秋的全盛时期,等枣树叶落,枣子红完,西北风就要起来了,北方便是尘沙灰土的世界,只有这枣子,柿子,葡萄,成熟到八九分的七八月之交,是北国的清秋的佳日,是一年之中最好也没有的Golden Days。7.上面几段文字,作者描写了哪些景物?(用四字短语概括),写出了“故都的秋”的什么特点?

答案:(1)清晨静观,落蕊轻扫,秋蝉残鸣,秋雨话凉,胜日秋果。(2)清、静、悲凉。8.②段中画线的句子从哪些角度写景的?这样写有什么作用?

答案:花铺满地,写视觉形象;脚踏花地,是触觉感受。这些描写细腻传神,景物的特点正暗合了作者落寞的心境,这里寂静无人,斯人独徘徊,无人可与交流,便只有与自然相交融。9.文中第④段有什么作用?请从内容结构两个方面作答。

答案:(1)结构上,承上启下,由上文对秋蝉的描写自然过渡到下文对秋雨及“都市闲人”的描写。(2)内容上,南、北国的秋雨对比,突出表现了北国秋雨的“奇、有味、像样”,充分表达了作者的赞美之情。10.对文中细节描写的理解,错误的一项是( )

A.用“很高很高”和“碧绿”来修饰“天色”,能给人一种清远的感觉。

B.“像花而又不是花的那一种落蕊”,无色无味无声,“只能感出一点点极微细极柔软的触觉”,渲染了那种寂静的氛围,突出了“静”。

C.“扫街的在树影下一阵扫后,灰土上留下来的一条条扫帚的丝纹”。细腻中给人以清净悠闲,突出了“清”,“潜意识下并且还觉得有点儿落寞”,又紧扣了“悲凉”。

D.“秋蝉的衰弱的残声”及“青天下驯鸽的飞声”,是秋天静中的喧闹,都给人一种生命力很强的感觉。解析:此处写声音是用了反衬的手法,以“声”衬静,所以“喧闹”“生命力强的感觉”都理解不当。

答案:D三、能力拓展

阅读下面的文字,完成11~14题。

两片秋叶

陈薇莉

秋意浓重肃杀,一阵风过,光秃秃的树干上颤颤地缀着几片不肯就去的枯叶,瑟缩地打着旋儿。倏地,一片落叶飘进了我摊开的书页。黑黄的色,边儿早已碎败,蜷曲着身子,不知被什么虫子咬得满是疮洞。我突然想到愁,不正是心上搁了个秋么?我悲秋,我亦恋秋。每当第一片落叶从浓密的绿中飘飞下来,每当凉凉的秋雨无声地润湿我的窗帘,那种夹杂着甜味的愁就袭上来,牵出一线忧思,唇边也会滑出一声长长的“唉”,落进心底,化作一怀莫名的悲哀。

人生,不都如这枯叶么?在转瞬即逝的浓绿后转黄,变黑,飘飘地落地,不知葬身哪一角落。

又一阵风过,叶儿在书扉上颤了颤,想要飞去,我捂住了它,想把它嵌入书中,又觉得摊开的这本书词语太热,容不得这冰冷的形体,须得另寻一本。从枕旁的书堆上取到一封未拆的信,想是同寝室的给带回来搁在那儿的,一看那刚劲的字体,立刻就像看到了那双闪着亮点儿的眼睛,一股热热的生命的力量关不住般地从那里面溢了出来。于是,我的搁上了秋的心顿然感到一阵麻酥酥的暖意。他爱我,但他更爱大山——这使我气恼,大学毕业后,他选择了大山!

拆开封口,抽出信来,一片红红的什么被带了出来掉在地上,定睛一看,腾地涌起一股热:热,从心窝里往外冒的热——那是一片火一般红的枫叶。我木然地站着,下意识地将两片秋叶搁在一处。顿时,那片枯叶在红枫的映照下越发显露出它的可憎可怜!我迷惘起来,我并不懂自己,何故竟会生了要将这片以枯死的形体冷了人心的叶儿珍藏起来的雅兴?

“你爱这大山的红枫么?”好多双洋溢着热热生命力的眼睛盯住我说,“是的,它也坠落于肃杀的秋风之中,然而,它却是挤尽了热,将自身烧得通红,用自己最后的生命,给寒冷的世界装点上一片红于二月花的色彩……”我慢慢觉到,心上搁个秋,并不尽是愁,人生的春固然可爱,但也用不着为留它不住而无端发愁,即使到了秋,也还有这烧红的枫叶,何况春后面还有夏哩。

我于是将那枯叶弹出窗外,将那片来自大山的红枫嵌进了书页。11.本文标题的“两片秋叶”,一片是______________________,一片是_______________________。(均不超过8个字)

树上飘落的枯叶来自大山的红枫12.作者将两片秋叶放在一起对比,领悟到它们的相同和不同之处。 (1)相同之处是__________________________ (不超过12个字)。 (2)不同之处是,前者_______________________________________________________________________ (不超过12个字),后者 (不超过25个字)。 都坠落于肃杀的秋风之中以枯死的形体冷了人心 挤尽了热,将自己烧红,用生命给世界装点红色(3)作者用“两片秋叶”作对比的目的是什么?

答案:作者运用对比的目的在于赞美第二片落叶,再由物及人,赞美“他”对事业的选择和对生命价值的追求。(意思对即可)13.作者在第2段中写道“我悲秋,我亦恋秋”,品析语句,回答下面的问题。

(1)作者为什么“悲秋”?(不超过10个字)

答案:慨叹如枯枝的人生。

(2)联系全文看,作者为什么“恋秋”?(不超过30个字)

答案:怀念爱“我”然而更爱大山的离“我”而去的“他”。14.文章开头说:“我突然想到愁,不正是心上搁了个秋么?”后又有“我慢慢觉到,心上搁个秋,并不尽是愁”之转变,说说作者情感发生变化的原因。

答案:“心上搁个秋”的意思是当初“我”因不理解“他”的选择而伤感气恼,下文有“我慢慢觉到,心上搁个秋,并不尽是愁”之转变,正是“我”对“他”选择的事业有了新的理解,对“他”追求的生命价值有了深刻的认识。四、语言表达 15.阅读下面一段话,找出三处错误并修改。 小湖南面有一座小山,山与湖之间是一排高大的银杏树。几天不见,竟变成了一座金黄屏障,山遮住了,映进了水,扇形叶子落下一地,撒满了绕湖的小径。似乎这金黄屏障向四周渗透,无限地扩大了。 (1)________________改为________________ (2)________________改为________________ (3)________________改为________________ “一座黄金屏障”“一道黄金屏障”“山遮住了”“遮住了山”“撒满”“铺满”16.仿照马致远的《天净沙·秋思》的格式,把故都的秋景连缀成诗,并表达出作者的情感。(要求:既要抓住景物的特点,又要表露出作者的心境,还要符合“天净沙”曲牌的形式特点)

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,

小桥流水人家,

古道西风瘦马。

夕阳西下,

断肠人在天涯。答案:示例一:

天净沙·秋情

破屋浓茶小院,

漏光鸽声碧天,

秋草蓝朵残垣。

槐蕊落地,

落寞人在故都。示例二:

天净沙·秋思

破屋柳树秋蝉,

清晨浓茶鸽声,

桥头树下闲人。

秋雨话凉,

寂寞人在故都。课后撷珍 素 材 点 说(学生用书P14)爱国战士郁达夫

夏衍先生曾说:“达夫是一个伟大的爱国者,爱国是他毕生的精神支柱。”早年留学日本,饱受弱国之民的凌辱。抗日战争爆发的那年12月,日军攻占杭州,入侵富阳,母亲陆氏不屈饿死。郁达夫身遭国仇家恨,当年即从军,应郭沫若之邀,赴武汉任军委政治部第三厅委员。1938年底,郁达夫又应邀赴新加坡从事宣传抗日救亡工作,新加坡沦陷后流亡至苏门答腊,化名赵廉,定居巴爷公务,集资开设赵豫记酒厂,借以掩护抗日文化人士,营救印尼人民和当地华侨,因汉奸告密,被秘密监视。 1945年8月29日,日本已宣布无条件投降,郁达夫竟被日本宪兵逮捕并秘密杀害。胡愈之先生曾作这样的评价:在中国文学史上,将永远铭刻着郁达夫的名字,在中国人民反法西斯战争的纪念碑上,也将永远铭刻着郁达夫烈士的名字。点说:他只是一个文弱书生,却有着铮铮的铁骨;他将他的如椽之笔,化作横扫倭寇的利器;他用他柔弱的肩膀,将兴复民族的重任扛起。战士自有战士的情怀,战士自有战士的胆气。他的生命虽然短暂,却在中国历史上刻下深深的印迹。为百姓者,百姓念之;为民族者,民族敬之;千古江山千古事,千古英杰千古记。国家强大匹夫责,民族繁盛你我志。学英烈,心为国家;学英烈,情系民族,做一个达夫,做一名战士,将我们自己打造成民族肌体上的一个坚强因子,在这个肌体上坚守我们的位置。说 事 悟 理(学生用书P14)旅客和槐树

两个旅客遭受到太阳的炙晒,正午时,他们在一棵大槐树下休息。

一个旅客对另一个说:“槐树真是百无一用啊,既不能结果实,对人类又没有什么实际的利益。”

槐树非常生气地说:“真是忘恩负义的家伙,你在我的树荫下乘凉,享受我送你的好处,嘴里却说我毫无益处!”悟言:“儿不嫌母丑,狗不嫌家贫”是一句中国民间俗语,此俗语道出了一个深远的道理,儿得到了母亲的养育,他永远不会嫌弃母亲;狗受到家的庇养,它永远不会把家抛弃。受其恩泽不自觉,反而妄加指责,便是典型的忘恩负义。