语文课件 新课标同步新课标必修2:5.离骚

文档属性

| 名称 | 语文课件 新课标同步新课标必修2:5.离骚 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

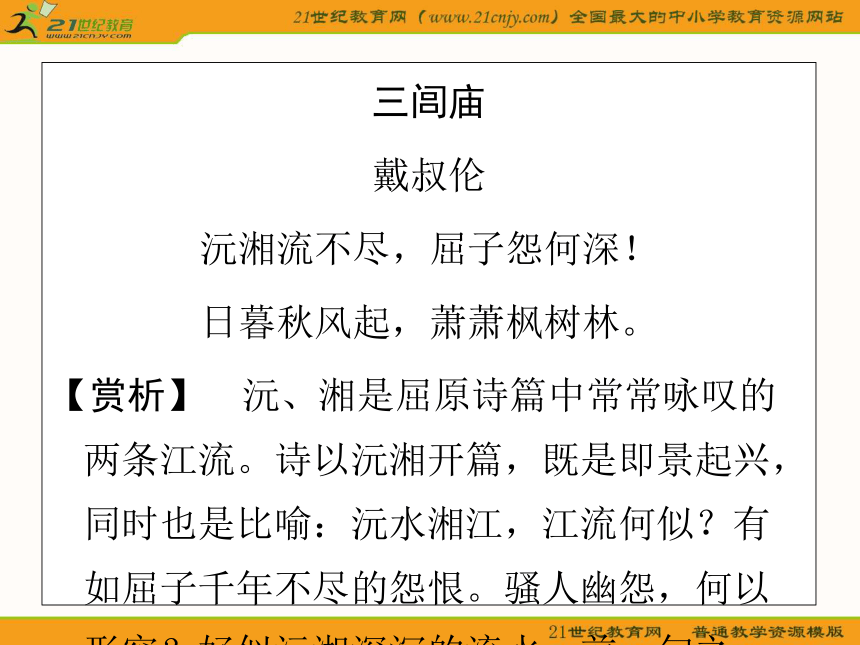

课件108张PPT。5.离骚 开篇记诵 诗 歌 品 读(学生用书P32)三闾庙

戴叔伦

沅湘流不尽,屈子怨何深!

日暮秋风起,萧萧枫树林。

【赏析】 沅、湘是屈原诗篇中常常咏叹的两条江流。诗以沅湘开篇,既是即景起兴,同时也是比喻:沅水湘江,江流何似?有如屈子千年不尽的怨恨。骚人幽怨,何以形容?好似沅湘深沉的流水。前一句之“不尽”,写怨之绵长,后一句之“何深”,表怨之深重。 然而,屈子为什么怨?怨什么?诗中并没有和盘托出,而是化用“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。魂兮归来哀江南!”(屈原《九歌》和《招魂》中的名句)为“日暮秋风起,萧萧枫树林”,时间是“日暮”,景色为“枫树林”,再加上“萧萧”这一象声叠词的运用,更觉幽怨不尽。这种“以景结情”的方法使不尽情思尽蕴景中。名 言 名 句(学生用书P32)屈原名句

1.路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。

——《离骚》

2.吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷。

——《涉江》

3.余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。

——《涉江》

4.身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄!

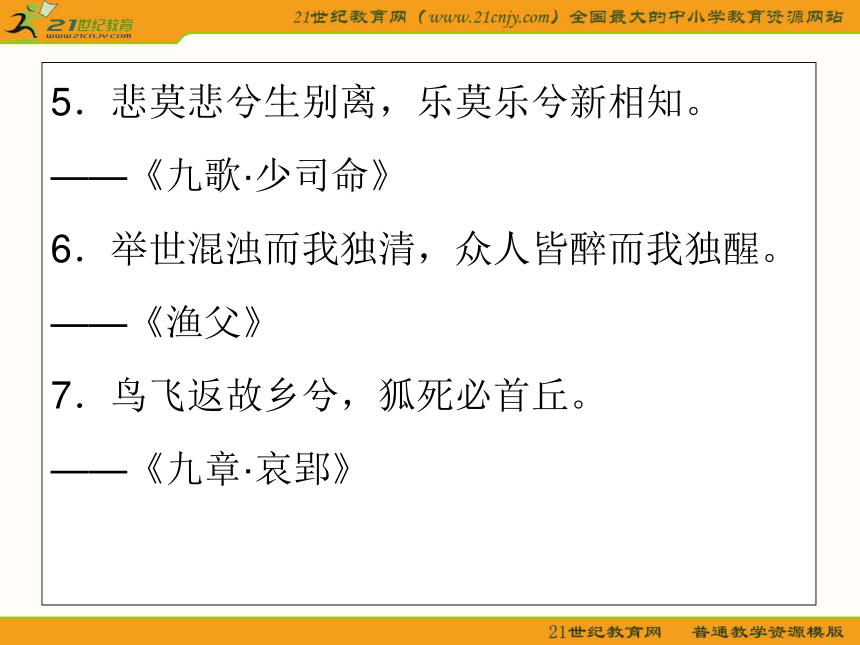

——《国殇》5.悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

——《九歌·少司命》

6.举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

——《渔父》

7.鸟飞返故乡兮,狐死必首丘。

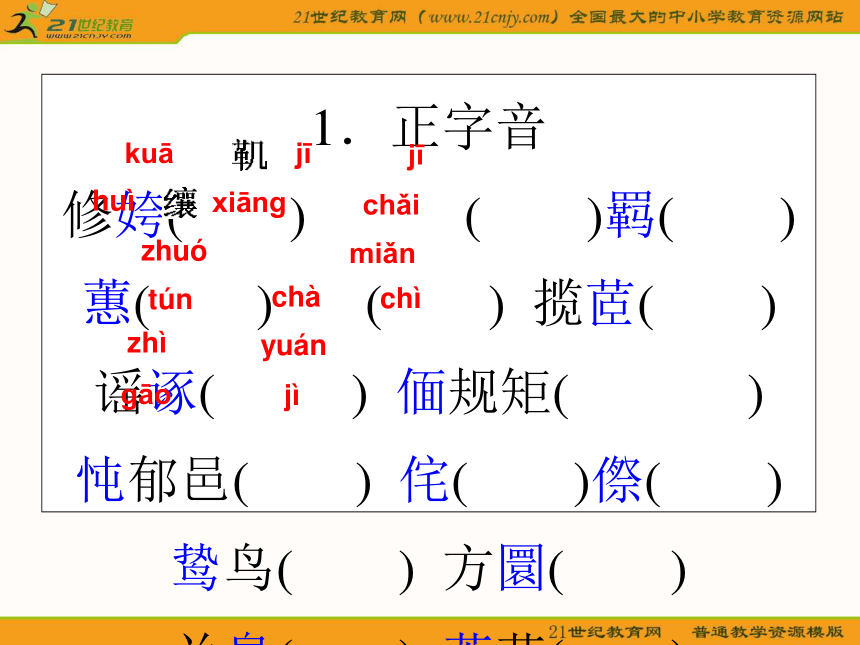

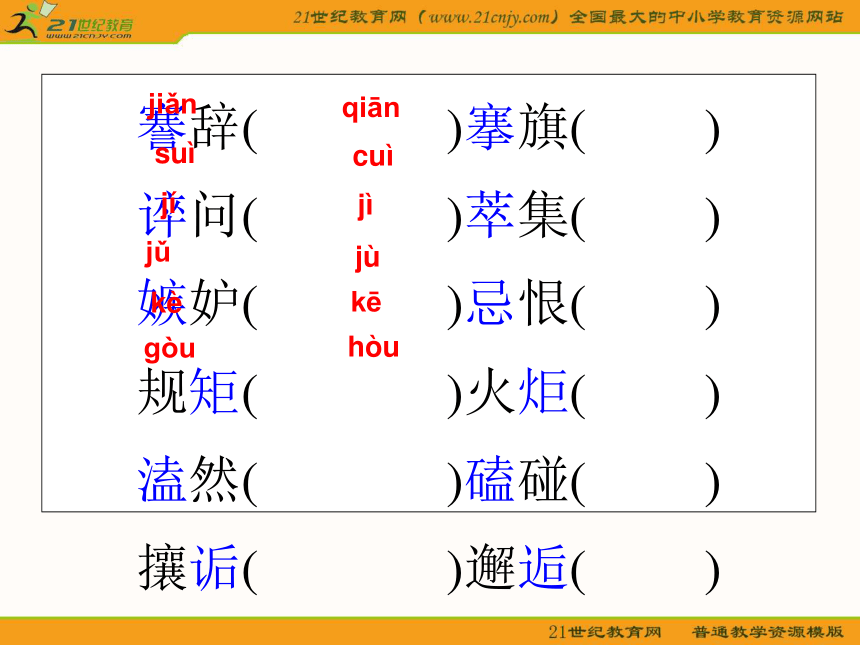

——《九章·哀郢》自主积累 音 形 识 记(学生用书P32)1.正字音 修姱( ) ( )羁( ) 蕙( ) ( ) 揽茝( ) 谣诼( ) 偭规矩( ) 忳郁邑( ) 侘( )傺( ) 鸷鸟( ) 方圜( ) 兰皋( ) 芰荷( )kuājī jīhuìxiānɡchǎizhuómiǎntúnchàchìzhìyuánɡāojì謇辞( )搴旗( ) 谇问( )萃集( ) 嫉妒( )忌恨( ) 规矩( )火炬( ) 溘然( )磕碰( ) 攘诟( )邂逅( )jiǎnqiānsuìcuìjíjìjǔjùkèkēɡòuhòu椒兰( )淑静( ) 惩戒( )逞强( ) 冠心病( )冠名权( )jiāoshūchénɡchěnɡɡuānɡuàn2.选字形 哀唉 ( )声叹气 ( )兵必胜 夕昔 往( ) 前( )唉哀昔夕曲屈 理( )词穷 委( )求全 伫贮 ( )立 ( )存屈曲伫贮迷谜 ( )团 ( )失 糅揉 ( )合 ( )搓谜迷糅揉昭召 ( )示 ( )见 章彰 杂乱无( ) 欲盖弥( )昭召章彰词 语 辨 释(学生用书P33)1.通假字 (1)偭规矩而改错(________通________) (2)忳郁邑余侘傺兮(________通________) (3)何方圜之能周兮(________通________) (4)进不入以离尤兮(________通________) (5)芳菲菲其弥章(________通________) 错措邑悒圜圆离罹章彰2.重点词语 (1)謇朝谇而夕替( ) (2)怨灵修之浩荡兮( ) (3)固时俗之工巧兮( ) (4)偭规矩而改错( ) (5)背绳墨以追曲兮( ) 废弃荒唐,无原则善于投机取巧改变措施喻准则(6)吾独穷困乎此时也( ) (7)忍尤而攘诟( ) (8)悔相道之不察兮( ) (9)苟余情其信芳( ) (10)芳与泽其杂糅兮( ) (11)岂余心之可惩( ) 走投无路 责骂观察,选择确实光泽受创而改变3.一词多义 (1)固 固时俗之工巧兮,偭规矩而改错 ( ) 汝心之固,固不可彻 ( ) 鄙人固陋,不知忌讳 ( ) 地形险阻,所以为固也 ( )本来固执鄙陋牢固 (2)尤 进不入以离尤兮,退将复修吾初服 ( ) 夫子,物之尤也 ( ) 居处恭俭,食饮被服尤节约 ( )责怪突出特别 (3)替 謇朝谇而夕替 ( ) 以古为镜,可以知兴替 ( ) 愿为市鞍马,从此替爷征 ( ) 废弃衰落代替 (4)修 余独好修以为常 ( ) 退将复修吾初服 ( ) 乃重修岳阳楼 ( )美好的品行整理修建 (5)乎 吾独穷困乎此时也 ( ) 延伫乎吾将反 ( ) 技盖至此乎 ( ) 恢恢乎其于游刃有余地矣 ( ) 介词,在句中,舒缓语气句末,疑问,语气词形容词尾,相当于“然” (6)以 长太息以掩涕兮 ( ) 宁溘死以流亡兮 ( ) 既替余以蕙兮,又申之以揽茝 ( ) 竞周容以为度 ( ) 谣诼谓余以善淫 ( ) 连词,表并列连词,表承接因为把用 (7)之 众女嫉余之蛾眉兮 ( ) 哀民生之多艰 ( ) 何方圜之能周兮 ( ) 又申之以揽茞 ( ) 的主谓之间,不译音节助词代词,我4.词类活用

名词的活用

(1)名词用作动词

①余虽好修姱以革几· 羁兮(束缚,约束)

②鸷鸟之不群兮(合群)

(2)名词作状语

謇朝谇而夕替(在清晨,在晚上)动词的活用

(1)动词的使动用法

①屈心而抑志兮(使……受委曲,使……受压抑)

②步余马于兰皋兮(使……步行)

③回朕车以复路兮(使……返回,调转)

(2)动词的为动用法

伏清白以死直兮(为……而死)形容词的活用

(1)形容词作名词

①何方圜之能周兮(方枘,圆凿)

②谣诼谓余以善淫(淫荡的事)

(2)形容词作动词

①固前圣之所厚(推重、看重)

②亦余心之所善兮(认为好) (3)形容词的使动用法

①高余冠之岌岌兮(使……加高)

②长余佩之陆离(使……加长)

(4)形容词的意动用法

哀民生之多艰(以……悲伤)把 握 句 式(学生用书P33)1.倒装句

(1)定语后置句

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离

(2)状语后置句

谣诼谓余以善淫

步余马于兰皋兮

吾独穷困乎此时也

(3)宾语前置句

不吾知其亦已兮2.被动句

謇朝谇而夕替

虽体解吾犹未变兮课堂探究 文 本 探 究(学生用书P34)一、感知文本

(一)相关链接

1.作家作品

屈原(约前340—前278),战国时期楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作家。《屈原列传》中说屈原是楚王的后代,名平,字原。而《离骚》中则自称名正则,字灵均。他开创了诗歌从集体歌唱转变为个人独立创作的新纪元,是我国积极浪漫主义诗歌的奠基人、我国第一位伟大的爱国诗人、世界四大文化名人(另有波兰的天文学家、日心说创始人哥白尼,法国作家佛朗索瓦·拉伯雷,古巴作家和民族独立运动的领袖何塞·马蒂)之一。他用楚辞形式写了我国第一首长篇政治抒情诗《离骚》,作品还有《九歌》《九章》《天问》等。

2.文体知识

“楚辞”,战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式。楚辞源于中国江淮流域楚地的歌谣。它受着《诗经》的某些影响,但同它有直接血缘关系的,还是在南方土生土长的歌谣。它打破了《诗经》以四言诗为主的格式,篇幅扩大,句子较长,而又参差灵活,具有“书楚语,作楚声,记楚地,名楚物的浓厚地方色彩,故可谓之‘楚辞’”(《宋文鉴》卷九十二)。另外,作品中所涉及的历史传统、神话故事、风俗习尚以及所使用的艺术手段、浓郁的抒情风格,无不带有鲜明的楚文化色彩。3.背景资料

司马迁在《史记·屈原贾生列传》中说:“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。‘离骚’者,犹离忧也。……屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”这段话将屈原作《离骚》的原因与篇名都作了正确的解释。屈原所生活的时代是一个由分裂逐渐走向统一的时代。在当时诸侯国中秦国最强,楚国最大,齐国最富。楚怀王原本也想有一番作为,因而有杰出政治才能的屈原受到楚怀王的重用。屈原竭力主张对内任用贤人、革新政治,对外联齐抗秦,以达到统一中国的目的。但当时楚国奸臣当道,以上官大夫为代表的贵族极力在楚王面前诋毁屈原,怀王听信谗言,“怒而疏屈平”。后来怀王客死于秦,长子顷襄王继位,以其弟子兰为令尹。当时楚国人都责怪子兰劝怀王入秦的过错,屈原受到广泛同情。但子兰不思其过,反而唆使上官大夫向顷襄王诽谤屈原。顷襄王十三年,屈原再次被放逐到江南。 公元前278年,秦将白起攻破了楚国都城郢,屈原悲愤交加,自沉汨罗江而死。屈原的伟大之处在于,尽管他身处逆境,有志难酬,理想破灭,却仍热爱人民与祖国,保持着清白的节操,并以顽强的意志,追求美的理想,与楚国黑暗的政治及反动势力进行不懈的斗争。4.理顺结构

第1段政治理想:哀民生、遵规矩、施“美政”

政治遭遇:灵修不察、众女嫉余、时俗工巧

非凡心态:屈心抑志、九死未悔

第2段退隐闪念:回车复路、退修初服

爱国决心:好修为常、体解未变5.归纳主旨

课文节选的这部分主要叙述作者因洁身自好、坚持正道而受到周围众人的猜疑和造谣中伤,君主也疏远了他,他一方面表明誓死决不就此退缩,和蝇营狗苟的小人们同流合污;一方面设想自己要隐退,同时更加努力培养自己的美好的德行。 (二)诗文译注二、重点探究

1.试析文中比兴、象征手法的运用。

提示:文中比兴手法运用十分广泛。比兴形象丰富复杂又互相联系,塑造出一组富于象征意义的意象群。例如,用“蕙”、“蛾眉”比喻自己的美德;用“灵修”比喻君王、君心。用“众女”比喻群奸;用“初服”比喻自己的政治主张;用“鸷鸟”比喻自己的刚烈不群,这些比喻给人留下了丰富的想象空间。用“芰荷”、“芙蓉”表现作者美好的精神境界,充满了浓郁的浪漫气息。2.节选的这部分里第一诗段先说“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,第二诗段接着却又说“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”,前后是否有矛盾?提示:第一段写的是诗人因正道直行,不同流合污,因而遭到小人诬陷、倾轧,君主是非不分,疏远了他。虽然遭到来自方方面面的沉重打击,但他心志弥坚,毫无变通、退缩的念头。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”等就是对这种心志的表白。第二段里写诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革。“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”是就在政治活动中的进退来说的,并不意味着诗人就此放弃操守。因此,前后并不矛盾。

3.课文中描写香草的诗句很多,诗人描写这些事物的用意是什么?

提示:诗人展开丰富的想象,在作品中写他对种种香草幽花的癖爱,这是用比喻的手法,表现他的志洁行芳。即使在恶劣的处境中,他仍然坚持清白的操守,报国的理想始终不变,不与小人同流合污。诗人用“芰荷”“芙蓉”等作比,意象华美,使人不只感受到花草的色和香,更能被一种深远的意境所吸引,这些生长在水国荒地的幽花香草把人们的心情引到奇丽的幻想境界。诗人用它们来象征高洁的品德,佩戴亲近它们,就是象征他的初服德义,加强美德修养,这就写出了诗人高洁的动人形象。4.在屈原生活的时代,有政治才能的人可以离开自己的国家,到别的国家去求得重用。屈原却至死没有离开楚国,请查阅有关资料,简要说说你对他这一抉择的看法。

提示:屈原不愿离开楚国,可能与他是楚国宗室有关。他的祖辈一直生活在这里,并且很可能一直在国家政治事务中发挥着重要的作用,因此,他和楚国之间有着紧密、不可分割的联系,在他的意识里,对于楚国的前途和命运,他怀有不可推卸的责任,所以他无法选择离开楚国。5.《离骚》一诗,塑造了一个什么样的抒情主人公形象?

提示:《离骚》为我们塑造了一个高大的抒情主人公形象。首先,他有着突出的外部形象的特征。“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”很多屈原的画像即使不写上“屈原”二字,人们也可以一眼认出是屈原,就是因为都依据了诗中这种具有特征性的描写。其次,他具有鲜明的思想性格。第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治,主张举贤授能。第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用,反对统治者的荒淫暴虐和臣子们的追逐私利。第三,他追求真理,坚强不屈。这个形象,是中华民族精神的集中体现,两千多年来给了无数仁人志士以品格与行为的示范,也给了他们以力量。

备 考 点 滴(学生用书P )鉴赏古代诗歌中的意象

意象是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。

一个出色的诗人,往往有自己特有的意象群。如屈原常用美人、香草、凤凰等,李白的诗中多黄河、大鹏、明月、剑侠等意象。这和诗人要表达的感情有关,也和诗人的风格有关。诗歌中常用一种反复出现的意象来表达特定的情趣和意味,它代表了民族和人类共同的情感体验,因而,这些意象有较为固定的意义。熟悉意象的传统色彩,有助于我们对诗歌形象的理解。如“梅”,由于古代诗人反复的运用,这一意象已经固定地带上清高芳洁,傲雪凌霜的意趣。“鸟”的意象往往和男女恋情及婚嫁有关。日落、夕阳、秋天、流水等意象往往代表生命的短暂,时光的流逝等。月能思乡;星可传恨;水喻愁多;松喻坚贞;荷、兰喻高洁;菊喻隐逸;竹多劲健;松傲雪斗霜、有凌云之志;梧桐是凄凉、悲伤的象征; 桃花象征美人;杨花多有离散、漂泊之意;柳有柔情之意,又显轻薄,更表惜别怀远之意;鸿鹄、骏马、大鹏喻志向远大的人;鸾鸟、凤凰喻忠诚的贤士;杜鹃鸟是凄凉、哀伤的象征,表达归家之念;鹧鸪、寒蝉能引起人的离愁别绪、羁旅伤感;鸿雁借指书信,也表思乡之情;灞桥易水多与送别有关;夕阳、西风、残照既表示个人沉浮的身世命运,又代表历史的沧桑变化;秋风往往表思归之意;《阳关三叠》多写故人友谊;《关山月》《梅花落》与乡思乡愁有关;杜康是酒的代称;贾生、屈原多指怀才不遇之人;陶朱多指富商;琴瑟喻夫妇感情和谐,也喻兄弟朋友的情谊等。经典例题

(2010·山东)阅读下面这首古诗,回答问题。

咏怀八十二首(其七十九)

阮籍

林中有奇鸟,自言是凤凰。清朝饮醴泉,日夕栖山冈。高鸣彻九州,延颈望八荒。

适逢商风①起,羽翼自摧藏。一去昆仑西,何时复回翔。但恨处非位,怆悢②使心伤。

注:①商风:秋风。②怆悢(liànɡ):悲伤。 (1)诗中“清朝饮醴泉,日夕栖山冈。高鸣彻九州,延颈望八荒”。四句体现了“凤凰”怎样的品性?

答案:高洁(超然脱俗、清高);志向远大(心忧天下)。

(2)这首诗整体上运用了什么表现手法,表达了怎样的感情?请作简要分析。

答案:这首诗运用了托物言志(象征)的手法,以凤凰自喻,抒发了诗人孤独无奈的苦闷心情和壮志难酬(报国无门)的悲伤情怀。解析:不难看出,这是一首咏物诗,所咏对象,也就是诗歌中的主要意象是凤凰。凤凰“朝饮醴泉”足见其高洁、脱俗;“日夕栖山冈”足见其远离尘世;“鸣彻九州”足见其志向远大,“延颈望八荒”又见其心怀天下。此为诗的前六句,极写凤凰的品性。后六句则写凤凰的遭遇,秋风中羽翼摧藏,远在昆仑西,没有回翔日,处境艰难,使人悲伤。由凤凰可以联想到诗人,凤凰的品性即诗人的品性,凤凰的遭遇即诗人的遭遇,凤凰的感情即诗人的感情,这便是托物言志手法,或者叫象征手法。了解了这些,两题均不难答出。知能导练 一、基础测试

1.下列词语中,加点字的读音全都相同的一项是( )

A.侘傺 惊诧 叱咤 姹紫嫣红

B.芰荷 吱声 伎俩 黔驴技穷

C.傧相 摈弃 槟榔 五彩缤纷

D.鸷鸟 贽见 挚爱 评骘高低

解析:A.咤:zhà,余读chà;B.吱:zī,余读jì;C.摈bìn,槟:bīnɡ,余读bīn;D项全读zhì 。

答案:D2.下列句子中,加点词的解释全都正确的一项是( )

A.①谣诼谓余以善淫(我)

②竞周容以为度(限度)

B.①吾独穷困乎此时也(难道)

②忍尤而攘诟(承受)

C.①延伫乎吾将反(久久)

②伏清白以死直兮(保持)

D.①余独好修以为常(常规)

②岂余心之可惩(满足)解析:A.②度,应为“法度,准则”;B.①独,应为“只有、独自”;D.②惩,应为“受创而改变”。

答案:C

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①夫孰异道而相安

②偭规矩而改错

B.①哀民生之多艰

②高余冠之岌岌兮

C.①竞周容以为度

②集芙蓉以为裳

D.①余虽好修姱以羁兮

②虽九死其犹未悔解析:A.①表转折关系,②表承接关系;B.①主谓之间,取消句子独立性;②定语后置标志词;C.均为介词“把”;D.①唯,只,②即使。

答案:C4.下列句子的朗读,停顿不正确的一项是( )

A.众女/嫉/余之蛾眉兮,谣诼/谓余/以善淫

B.宁/溘死/以流亡兮,余/不忍/为此态也

C.伏/清白/以死直兮,固/前圣/之所厚

D.怨/灵修/之浩荡兮,终不察夫/民心

解析:D项“灵修”后不宜停顿。

答案:D5.选出对下列诗句解说有误的一项( )

A.伏清白以死直兮,固前圣之所厚——表现诗人刚正不阿,一身正气。

B.宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也——表现诗人嫉恶如仇,不同流合污。

C.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔——表现诗人勇于追求,锲而不舍。

D.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰——表现诗人忧国忧民,热爱祖国。解析:C项应为“表现诗人坚持真理,献身理想”。

答案:C

6.下列文学常识表述错误的一项是( )

A.与《诗经》用写实精神来广泛地反映古代社会生活相比较,《离骚》书写理想,抒发爱国热情,富有浪漫气息,开创了我国古代诗歌创作的浪漫主义优秀传统。

B.《离骚》主要借助丰富的想象,同时运用了夸张、比喻、对偶等修辞手法。

C.文学史上常“风、骚”并称。“风”指以《国风》为代表的《诗经》,“骚”指以《离骚》为代表的《楚辞》。

D.《离骚》是我国古典诗歌中最长的一首政治叙事诗,屈原是我国第一位伟大的爱国主义诗人。解析:D项中“政治叙事诗”错,应为“政治抒情诗”。

答案:D

二、课内阅读

阅读下面节选,完成7~10题。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?7.“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反”句中“悔”字应怎样理解更贴切?它与课文第一节“虽九死其犹未悔”中的“未悔”是否矛盾?为什么?它在结构上有何作用?

解析:①根据语境去断定。②注意此句与上下文的关系。此句在本段的开头应为引起下文的作用。

答案:悔:追悔(反省),前一个“悔”是反悔;不矛盾,因为二者意义有差别,前者是表示对自己的选择的坚定,后者是对自己走过的路的反省;它是下文的开启之词。8.赏析“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”。

(1)“芰荷”“芙蓉”喻指什么?

答案:高洁的德行(崇高的品德)。

(2)诗人为何还要“高余冠”“长余佩”,这表达了诗人怎样的思想情感?

答案:在反省自己走过的路后,诗人没有畏惧邪恶,而是更加坚定了走自己路的决心。“高余冠”“长余佩”更是明确表达自己的思想:无悔选择。(3)这几句描绘了诗人什么样的自我形象?

答案:德行高洁的君子形象。

解析:(1)“芰荷”“芙蓉”都是美好的东西,在此象征高洁的品质。

(2)“高冠”“长佩”也代表了美好的形象,根据语境作者应借此表达坚定自己追求的思想。9.“忽反顾以游目兮,将往观乎四荒”中“忽”字在诗中有何作用?

答案:转折;从反省到进一步坚定意志。10.将文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

答案:让我的马走在这长满兰草的水边高地上啊,奔向那长满椒树的山冈暂且休息。

(2)不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

答案:没有人了解我也就算了吧,只要我内心确实是美好的。(3)虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?

答案:即使把我肢解了我也毫不悔改,难道我的心志可以因受挫而改变?三、能力拓展

阅读屈原的《涉江》节选,完成11~14题。

涉江

入溆浦余儃佪兮,迷不知吾所如。深林杳以冥冥兮,乃猿犭穴之所居。山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨。霰雪纷其无垠兮,云霏霏而承宇。哀吾生之无乐兮,幽独处乎山中。吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷。接舆髡首兮,桑扈臝行。忠不必用兮,贤不必以。伍子逢殃兮,比干菹醢。与前世而皆然兮,吾又何怨乎今之人!余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。

乱曰:鸾鸟凤皇,日以远兮。燕雀乌鹊,巢堂坛兮。露申辛夷,死林薄兮。腥臊并御,芳不得薄兮。阴阳易位,时不当兮。怀信侘傺,忽乎吾将行兮。11.下列句子中,对加点词的解释不正确的一项是( )

A.霰雪纷其无垠兮 垠:边际

B.余将董道而不豫兮 董道:守正道

C.腥臊并御,芳不得薄兮 御:驾御

D.阴阳易位,时不当兮 易:变换,改变

解析:C项的“御”应为“任用”。

答案:C12.下列句中“以”字意义和用法与其他三句不同的一项是( )

A.深林杳以冥冥兮

B.下幽晦以多雨

C.忠不必用兮,贤不必以

D.鸾鸟凤皇,日以远兮

解析:A、B、D三项皆为连词,A、B表并列,D表修饰,C项是动词,被任用。

答案:C13.第二节诗中,诗人援引四位历史人物的不幸遭遇是为了什么?

答案:自比与自慰。

14.“吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”“余将董道而不豫兮,固将重昏而终身”这些诗句表现了诗人怎样的高贵品质?

答案:坚持真理,决不妥协的精神和意志。四、语言表达

15.提取下列材料中的要点,整合成一个单句,解释“端午节”。(不超过35字)

①端午节是我国民间的一个传统节日,又称端阳节。

②端午节的时间是在每年的夏历五月初五这一天。

③端午节的起源说法不一,但大多认为源于纪念投汨罗江自沉的战国时楚国爱国诗人屈原。

④过端午节人们通常要赛龙舟,今年湖北就举行了龙舟竞渡活动,香港、澳门也派了代表队参加。⑤过端午节时南方各省区人们通常要吃粽子,这是用箬叶包裹糯米而煮成的一种食品。

端午节是________

解析:注意要求,要整合成单句,并且要以“端午节”为叙述对象。

答案:(端午节是)我国夏历五月初五以吃粽子、赛龙舟等形式纪念屈原的一个民间传统节日。16. 司马迁在《屈原列传》的结尾“太史公曰”的评论中说:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是。读《鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”就是说,司马迁为屈原的志向不能实现而悲伤。而贾谊凭吊屈原的文章,又责怪屈原为什么不凭他的才能去游说诸侯,却选择了这样的道路!周国平先生说:“没有死,就没有冒险和悲剧,没有生命的魅力;没有死,就没有了生命的意义。”面对这些观点,请你思考:屈原的这种爱国并没有挽救他的祖国,你认为他的死有价值吗?

答案:示例:可能对于当时的楚国来说屈原之死无意义,可能对于后世世故圆滑之徒来说,屈原之死无意义,可能对于今日急功近利的人来说屈原之死无意义。然而,对于一个有良知的民族来说,对于倡导精神文明的社会来说,愿屈原之死并不徒劳。屈原之死应该留给中国人民关于利与义、生与死更多的思考。解析:屈原做为一个伟大的爱国者,他的死是应肯定的,千百年来人们对他的纪念就是最好的说明。如果说他的死是冒险,没有意义,显失偏颇。

课后撷珍 素 材 点 说(学生用书P38) 感人的《离骚》,爱国的屈原

屈原是一个热爱祖国的诗人,他在效忠祖国、抵御强敌方面是和楚国人民一致的。虽然他在政治上失败了,但他留下的大量诗歌,尤其是《离骚》,却给楚国人民报仇雪耻、恢复祖国的决心以极大的鼓舞。对后来推翻暴秦,复兴楚国起了巨大的作用。而且,他的爱国精神伴和着他的《离骚》,激动着、激励着世世代代的中国人,生成了中华民族亘古以来的爱国情怀。点说:《离骚》感人至深,屈原感人至深,至深的原因,在于那浓烈的爱国主义精神。

“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚。”这种九死不悔、忠贞不渝的爱国精神,对后人的影响是难以估量的。贾谊的“国而忘家,公而忘私”,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,都是这种爱国精神的传承。孙中山先生第一个喊出“振兴中华”,邓小平发出肺腑之言,“我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民”,都是这种爱国精神的发扬光大。这种爱国主义是中华民族生生不息的不竭动力,是每一个中国人成就伟大人格的根本所在。

说 事 悟 理(学生用书P39)人,应做一颗豆子

犹太人说,这世界上卖豆子的人应该是最快乐的,因为他们永远不必担心豆子卖不出去。卖豆人在豆子卖不出去的时候,可以拿回家,磨成豆浆,向行人兜售,如果豆浆卖不成功,可以制成豆腐,豆腐卖不成功,变硬了,姑且当作豆腐干来卖。而豆腐干卖不出去的话,那么就把豆腐干腌起来,变成腐乳。第二种选择是,如果卖豆人把卖不出去的豆子拿回家,加入水让它发芽,那么更加妙极。几天后,卖豆人可以改卖豆芽,豆芽如果卖不动,那么干脆让它长大些,卖豆苗。而如果豆苗卖不动,再让它长大些,移植到花盆里,当作盆景来卖。如果盆景卖不出去,那么就再次移植到泥土里,让它生长,几个月后,它结了许多新豆子。你想想那是多么划算的一件事,一颗豆子现在变成了上百颗豆子。悟言:犹太人的这个故事并不是教育人们怎么做豆子生意。人生在世,不如意之事十有八九,有些人的际遇如同那位卖豆人手中的豆子,一颗豆子在遭遇冷落的时候,都有无数种精彩的选择。那么一个人呢,至少应该比一颗豆子更坚强吧。

戴叔伦

沅湘流不尽,屈子怨何深!

日暮秋风起,萧萧枫树林。

【赏析】 沅、湘是屈原诗篇中常常咏叹的两条江流。诗以沅湘开篇,既是即景起兴,同时也是比喻:沅水湘江,江流何似?有如屈子千年不尽的怨恨。骚人幽怨,何以形容?好似沅湘深沉的流水。前一句之“不尽”,写怨之绵长,后一句之“何深”,表怨之深重。 然而,屈子为什么怨?怨什么?诗中并没有和盘托出,而是化用“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,“湛湛江水兮上有枫,目极千里兮伤春心。魂兮归来哀江南!”(屈原《九歌》和《招魂》中的名句)为“日暮秋风起,萧萧枫树林”,时间是“日暮”,景色为“枫树林”,再加上“萧萧”这一象声叠词的运用,更觉幽怨不尽。这种“以景结情”的方法使不尽情思尽蕴景中。名 言 名 句(学生用书P32)屈原名句

1.路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。

——《离骚》

2.吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷。

——《涉江》

3.余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。

——《涉江》

4.身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄!

——《国殇》5.悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

——《九歌·少司命》

6.举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒。

——《渔父》

7.鸟飞返故乡兮,狐死必首丘。

——《九章·哀郢》自主积累 音 形 识 记(学生用书P32)1.正字音 修姱( ) ( )羁( ) 蕙( ) ( ) 揽茝( ) 谣诼( ) 偭规矩( ) 忳郁邑( ) 侘( )傺( ) 鸷鸟( ) 方圜( ) 兰皋( ) 芰荷( )kuājī jīhuìxiānɡchǎizhuómiǎntúnchàchìzhìyuánɡāojì謇辞( )搴旗( ) 谇问( )萃集( ) 嫉妒( )忌恨( ) 规矩( )火炬( ) 溘然( )磕碰( ) 攘诟( )邂逅( )jiǎnqiānsuìcuìjíjìjǔjùkèkēɡòuhòu椒兰( )淑静( ) 惩戒( )逞强( ) 冠心病( )冠名权( )jiāoshūchénɡchěnɡɡuānɡuàn2.选字形 哀唉 ( )声叹气 ( )兵必胜 夕昔 往( ) 前( )唉哀昔夕曲屈 理( )词穷 委( )求全 伫贮 ( )立 ( )存屈曲伫贮迷谜 ( )团 ( )失 糅揉 ( )合 ( )搓谜迷糅揉昭召 ( )示 ( )见 章彰 杂乱无( ) 欲盖弥( )昭召章彰词 语 辨 释(学生用书P33)1.通假字 (1)偭规矩而改错(________通________) (2)忳郁邑余侘傺兮(________通________) (3)何方圜之能周兮(________通________) (4)进不入以离尤兮(________通________) (5)芳菲菲其弥章(________通________) 错措邑悒圜圆离罹章彰2.重点词语 (1)謇朝谇而夕替( ) (2)怨灵修之浩荡兮( ) (3)固时俗之工巧兮( ) (4)偭规矩而改错( ) (5)背绳墨以追曲兮( ) 废弃荒唐,无原则善于投机取巧改变措施喻准则(6)吾独穷困乎此时也( ) (7)忍尤而攘诟( ) (8)悔相道之不察兮( ) (9)苟余情其信芳( ) (10)芳与泽其杂糅兮( ) (11)岂余心之可惩( ) 走投无路 责骂观察,选择确实光泽受创而改变3.一词多义 (1)固 固时俗之工巧兮,偭规矩而改错 ( ) 汝心之固,固不可彻 ( ) 鄙人固陋,不知忌讳 ( ) 地形险阻,所以为固也 ( )本来固执鄙陋牢固 (2)尤 进不入以离尤兮,退将复修吾初服 ( ) 夫子,物之尤也 ( ) 居处恭俭,食饮被服尤节约 ( )责怪突出特别 (3)替 謇朝谇而夕替 ( ) 以古为镜,可以知兴替 ( ) 愿为市鞍马,从此替爷征 ( ) 废弃衰落代替 (4)修 余独好修以为常 ( ) 退将复修吾初服 ( ) 乃重修岳阳楼 ( )美好的品行整理修建 (5)乎 吾独穷困乎此时也 ( ) 延伫乎吾将反 ( ) 技盖至此乎 ( ) 恢恢乎其于游刃有余地矣 ( ) 介词,在句中,舒缓语气句末,疑问,语气词形容词尾,相当于“然” (6)以 长太息以掩涕兮 ( ) 宁溘死以流亡兮 ( ) 既替余以蕙兮,又申之以揽茝 ( ) 竞周容以为度 ( ) 谣诼谓余以善淫 ( ) 连词,表并列连词,表承接因为把用 (7)之 众女嫉余之蛾眉兮 ( ) 哀民生之多艰 ( ) 何方圜之能周兮 ( ) 又申之以揽茞 ( ) 的主谓之间,不译音节助词代词,我4.词类活用

名词的活用

(1)名词用作动词

①余虽好修姱以革几· 羁兮(束缚,约束)

②鸷鸟之不群兮(合群)

(2)名词作状语

謇朝谇而夕替(在清晨,在晚上)动词的活用

(1)动词的使动用法

①屈心而抑志兮(使……受委曲,使……受压抑)

②步余马于兰皋兮(使……步行)

③回朕车以复路兮(使……返回,调转)

(2)动词的为动用法

伏清白以死直兮(为……而死)形容词的活用

(1)形容词作名词

①何方圜之能周兮(方枘,圆凿)

②谣诼谓余以善淫(淫荡的事)

(2)形容词作动词

①固前圣之所厚(推重、看重)

②亦余心之所善兮(认为好) (3)形容词的使动用法

①高余冠之岌岌兮(使……加高)

②长余佩之陆离(使……加长)

(4)形容词的意动用法

哀民生之多艰(以……悲伤)把 握 句 式(学生用书P33)1.倒装句

(1)定语后置句

高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离

(2)状语后置句

谣诼谓余以善淫

步余马于兰皋兮

吾独穷困乎此时也

(3)宾语前置句

不吾知其亦已兮2.被动句

謇朝谇而夕替

虽体解吾犹未变兮课堂探究 文 本 探 究(学生用书P34)一、感知文本

(一)相关链接

1.作家作品

屈原(约前340—前278),战国时期楚国诗人、政治家,“楚辞”的创立者和代表作家。《屈原列传》中说屈原是楚王的后代,名平,字原。而《离骚》中则自称名正则,字灵均。他开创了诗歌从集体歌唱转变为个人独立创作的新纪元,是我国积极浪漫主义诗歌的奠基人、我国第一位伟大的爱国诗人、世界四大文化名人(另有波兰的天文学家、日心说创始人哥白尼,法国作家佛朗索瓦·拉伯雷,古巴作家和民族独立运动的领袖何塞·马蒂)之一。他用楚辞形式写了我国第一首长篇政治抒情诗《离骚》,作品还有《九歌》《九章》《天问》等。

2.文体知识

“楚辞”,战国时期兴起于楚国的一种诗歌样式。楚辞源于中国江淮流域楚地的歌谣。它受着《诗经》的某些影响,但同它有直接血缘关系的,还是在南方土生土长的歌谣。它打破了《诗经》以四言诗为主的格式,篇幅扩大,句子较长,而又参差灵活,具有“书楚语,作楚声,记楚地,名楚物的浓厚地方色彩,故可谓之‘楚辞’”(《宋文鉴》卷九十二)。另外,作品中所涉及的历史传统、神话故事、风俗习尚以及所使用的艺术手段、浓郁的抒情风格,无不带有鲜明的楚文化色彩。3.背景资料

司马迁在《史记·屈原贾生列传》中说:“屈平疾王听之不聪也,谗谄之蔽明也,邪曲之害公也,方正之不容也,故忧愁幽思而作《离骚》。‘离骚’者,犹离忧也。……屈平之作《离骚》,盖自怨生也。”这段话将屈原作《离骚》的原因与篇名都作了正确的解释。屈原所生活的时代是一个由分裂逐渐走向统一的时代。在当时诸侯国中秦国最强,楚国最大,齐国最富。楚怀王原本也想有一番作为,因而有杰出政治才能的屈原受到楚怀王的重用。屈原竭力主张对内任用贤人、革新政治,对外联齐抗秦,以达到统一中国的目的。但当时楚国奸臣当道,以上官大夫为代表的贵族极力在楚王面前诋毁屈原,怀王听信谗言,“怒而疏屈平”。后来怀王客死于秦,长子顷襄王继位,以其弟子兰为令尹。当时楚国人都责怪子兰劝怀王入秦的过错,屈原受到广泛同情。但子兰不思其过,反而唆使上官大夫向顷襄王诽谤屈原。顷襄王十三年,屈原再次被放逐到江南。 公元前278年,秦将白起攻破了楚国都城郢,屈原悲愤交加,自沉汨罗江而死。屈原的伟大之处在于,尽管他身处逆境,有志难酬,理想破灭,却仍热爱人民与祖国,保持着清白的节操,并以顽强的意志,追求美的理想,与楚国黑暗的政治及反动势力进行不懈的斗争。4.理顺结构

第1段政治理想:哀民生、遵规矩、施“美政”

政治遭遇:灵修不察、众女嫉余、时俗工巧

非凡心态:屈心抑志、九死未悔

第2段退隐闪念:回车复路、退修初服

爱国决心:好修为常、体解未变5.归纳主旨

课文节选的这部分主要叙述作者因洁身自好、坚持正道而受到周围众人的猜疑和造谣中伤,君主也疏远了他,他一方面表明誓死决不就此退缩,和蝇营狗苟的小人们同流合污;一方面设想自己要隐退,同时更加努力培养自己的美好的德行。 (二)诗文译注二、重点探究

1.试析文中比兴、象征手法的运用。

提示:文中比兴手法运用十分广泛。比兴形象丰富复杂又互相联系,塑造出一组富于象征意义的意象群。例如,用“蕙”、“蛾眉”比喻自己的美德;用“灵修”比喻君王、君心。用“众女”比喻群奸;用“初服”比喻自己的政治主张;用“鸷鸟”比喻自己的刚烈不群,这些比喻给人留下了丰富的想象空间。用“芰荷”、“芙蓉”表现作者美好的精神境界,充满了浓郁的浪漫气息。2.节选的这部分里第一诗段先说“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”,第二诗段接着却又说“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”,前后是否有矛盾?提示:第一段写的是诗人因正道直行,不同流合污,因而遭到小人诬陷、倾轧,君主是非不分,疏远了他。虽然遭到来自方方面面的沉重打击,但他心志弥坚,毫无变通、退缩的念头。“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚”等就是对这种心志的表白。第二段里写诗人打算全身而退,高洁自守,不再在政治活动中积极进取,谋求变革。“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远”是就在政治活动中的进退来说的,并不意味着诗人就此放弃操守。因此,前后并不矛盾。

3.课文中描写香草的诗句很多,诗人描写这些事物的用意是什么?

提示:诗人展开丰富的想象,在作品中写他对种种香草幽花的癖爱,这是用比喻的手法,表现他的志洁行芳。即使在恶劣的处境中,他仍然坚持清白的操守,报国的理想始终不变,不与小人同流合污。诗人用“芰荷”“芙蓉”等作比,意象华美,使人不只感受到花草的色和香,更能被一种深远的意境所吸引,这些生长在水国荒地的幽花香草把人们的心情引到奇丽的幻想境界。诗人用它们来象征高洁的品德,佩戴亲近它们,就是象征他的初服德义,加强美德修养,这就写出了诗人高洁的动人形象。4.在屈原生活的时代,有政治才能的人可以离开自己的国家,到别的国家去求得重用。屈原却至死没有离开楚国,请查阅有关资料,简要说说你对他这一抉择的看法。

提示:屈原不愿离开楚国,可能与他是楚国宗室有关。他的祖辈一直生活在这里,并且很可能一直在国家政治事务中发挥着重要的作用,因此,他和楚国之间有着紧密、不可分割的联系,在他的意识里,对于楚国的前途和命运,他怀有不可推卸的责任,所以他无法选择离开楚国。5.《离骚》一诗,塑造了一个什么样的抒情主人公形象?

提示:《离骚》为我们塑造了一个高大的抒情主人公形象。首先,他有着突出的外部形象的特征。“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。”很多屈原的画像即使不写上“屈原”二字,人们也可以一眼认出是屈原,就是因为都依据了诗中这种具有特征性的描写。其次,他具有鲜明的思想性格。第一,他是一位进步的政治改革家,主张法治,主张举贤授能。第二,他主张美政,重视人民的利益和人民的作用,反对统治者的荒淫暴虐和臣子们的追逐私利。第三,他追求真理,坚强不屈。这个形象,是中华民族精神的集中体现,两千多年来给了无数仁人志士以品格与行为的示范,也给了他们以力量。

备 考 点 滴(学生用书P )鉴赏古代诗歌中的意象

意象是指诗歌中熔铸了作者主观感情的客观物象,是作者内在的思想情感与外在的客观物象的统一。也就是“借景抒情”中的“景”或“托物言志”中的“物”。

一个出色的诗人,往往有自己特有的意象群。如屈原常用美人、香草、凤凰等,李白的诗中多黄河、大鹏、明月、剑侠等意象。这和诗人要表达的感情有关,也和诗人的风格有关。诗歌中常用一种反复出现的意象来表达特定的情趣和意味,它代表了民族和人类共同的情感体验,因而,这些意象有较为固定的意义。熟悉意象的传统色彩,有助于我们对诗歌形象的理解。如“梅”,由于古代诗人反复的运用,这一意象已经固定地带上清高芳洁,傲雪凌霜的意趣。“鸟”的意象往往和男女恋情及婚嫁有关。日落、夕阳、秋天、流水等意象往往代表生命的短暂,时光的流逝等。月能思乡;星可传恨;水喻愁多;松喻坚贞;荷、兰喻高洁;菊喻隐逸;竹多劲健;松傲雪斗霜、有凌云之志;梧桐是凄凉、悲伤的象征; 桃花象征美人;杨花多有离散、漂泊之意;柳有柔情之意,又显轻薄,更表惜别怀远之意;鸿鹄、骏马、大鹏喻志向远大的人;鸾鸟、凤凰喻忠诚的贤士;杜鹃鸟是凄凉、哀伤的象征,表达归家之念;鹧鸪、寒蝉能引起人的离愁别绪、羁旅伤感;鸿雁借指书信,也表思乡之情;灞桥易水多与送别有关;夕阳、西风、残照既表示个人沉浮的身世命运,又代表历史的沧桑变化;秋风往往表思归之意;《阳关三叠》多写故人友谊;《关山月》《梅花落》与乡思乡愁有关;杜康是酒的代称;贾生、屈原多指怀才不遇之人;陶朱多指富商;琴瑟喻夫妇感情和谐,也喻兄弟朋友的情谊等。经典例题

(2010·山东)阅读下面这首古诗,回答问题。

咏怀八十二首(其七十九)

阮籍

林中有奇鸟,自言是凤凰。清朝饮醴泉,日夕栖山冈。高鸣彻九州,延颈望八荒。

适逢商风①起,羽翼自摧藏。一去昆仑西,何时复回翔。但恨处非位,怆悢②使心伤。

注:①商风:秋风。②怆悢(liànɡ):悲伤。 (1)诗中“清朝饮醴泉,日夕栖山冈。高鸣彻九州,延颈望八荒”。四句体现了“凤凰”怎样的品性?

答案:高洁(超然脱俗、清高);志向远大(心忧天下)。

(2)这首诗整体上运用了什么表现手法,表达了怎样的感情?请作简要分析。

答案:这首诗运用了托物言志(象征)的手法,以凤凰自喻,抒发了诗人孤独无奈的苦闷心情和壮志难酬(报国无门)的悲伤情怀。解析:不难看出,这是一首咏物诗,所咏对象,也就是诗歌中的主要意象是凤凰。凤凰“朝饮醴泉”足见其高洁、脱俗;“日夕栖山冈”足见其远离尘世;“鸣彻九州”足见其志向远大,“延颈望八荒”又见其心怀天下。此为诗的前六句,极写凤凰的品性。后六句则写凤凰的遭遇,秋风中羽翼摧藏,远在昆仑西,没有回翔日,处境艰难,使人悲伤。由凤凰可以联想到诗人,凤凰的品性即诗人的品性,凤凰的遭遇即诗人的遭遇,凤凰的感情即诗人的感情,这便是托物言志手法,或者叫象征手法。了解了这些,两题均不难答出。知能导练 一、基础测试

1.下列词语中,加点字的读音全都相同的一项是( )

A.侘傺 惊诧 叱咤 姹紫嫣红

B.芰荷 吱声 伎俩 黔驴技穷

C.傧相 摈弃 槟榔 五彩缤纷

D.鸷鸟 贽见 挚爱 评骘高低

解析:A.咤:zhà,余读chà;B.吱:zī,余读jì;C.摈bìn,槟:bīnɡ,余读bīn;D项全读zhì 。

答案:D2.下列句子中,加点词的解释全都正确的一项是( )

A.①谣诼谓余以善淫(我)

②竞周容以为度(限度)

B.①吾独穷困乎此时也(难道)

②忍尤而攘诟(承受)

C.①延伫乎吾将反(久久)

②伏清白以死直兮(保持)

D.①余独好修以为常(常规)

②岂余心之可惩(满足)解析:A.②度,应为“法度,准则”;B.①独,应为“只有、独自”;D.②惩,应为“受创而改变”。

答案:C

3.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①夫孰异道而相安

②偭规矩而改错

B.①哀民生之多艰

②高余冠之岌岌兮

C.①竞周容以为度

②集芙蓉以为裳

D.①余虽好修姱以羁兮

②虽九死其犹未悔解析:A.①表转折关系,②表承接关系;B.①主谓之间,取消句子独立性;②定语后置标志词;C.均为介词“把”;D.①唯,只,②即使。

答案:C4.下列句子的朗读,停顿不正确的一项是( )

A.众女/嫉/余之蛾眉兮,谣诼/谓余/以善淫

B.宁/溘死/以流亡兮,余/不忍/为此态也

C.伏/清白/以死直兮,固/前圣/之所厚

D.怨/灵修/之浩荡兮,终不察夫/民心

解析:D项“灵修”后不宜停顿。

答案:D5.选出对下列诗句解说有误的一项( )

A.伏清白以死直兮,固前圣之所厚——表现诗人刚正不阿,一身正气。

B.宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也——表现诗人嫉恶如仇,不同流合污。

C.亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔——表现诗人勇于追求,锲而不舍。

D.长太息以掩涕兮,哀民生之多艰——表现诗人忧国忧民,热爱祖国。解析:C项应为“表现诗人坚持真理,献身理想”。

答案:C

6.下列文学常识表述错误的一项是( )

A.与《诗经》用写实精神来广泛地反映古代社会生活相比较,《离骚》书写理想,抒发爱国热情,富有浪漫气息,开创了我国古代诗歌创作的浪漫主义优秀传统。

B.《离骚》主要借助丰富的想象,同时运用了夸张、比喻、对偶等修辞手法。

C.文学史上常“风、骚”并称。“风”指以《国风》为代表的《诗经》,“骚”指以《离骚》为代表的《楚辞》。

D.《离骚》是我国古典诗歌中最长的一首政治叙事诗,屈原是我国第一位伟大的爱国主义诗人。解析:D项中“政治叙事诗”错,应为“政治抒情诗”。

答案:D

二、课内阅读

阅读下面节选,完成7~10题。

悔相道之不察兮,延伫乎吾将反。回朕车以复路兮,及行迷之未远。步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。进不入以离尤兮,退将复修吾初服。制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离。芳与泽其杂糅兮,唯昭质其犹未亏。忽反顾以游目兮,将往观乎四荒。佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章。民生各有所乐兮,余独好修以为常。虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?7.“悔相道之不察兮,延伫乎吾将反”句中“悔”字应怎样理解更贴切?它与课文第一节“虽九死其犹未悔”中的“未悔”是否矛盾?为什么?它在结构上有何作用?

解析:①根据语境去断定。②注意此句与上下文的关系。此句在本段的开头应为引起下文的作用。

答案:悔:追悔(反省),前一个“悔”是反悔;不矛盾,因为二者意义有差别,前者是表示对自己的选择的坚定,后者是对自己走过的路的反省;它是下文的开启之词。8.赏析“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”。

(1)“芰荷”“芙蓉”喻指什么?

答案:高洁的德行(崇高的品德)。

(2)诗人为何还要“高余冠”“长余佩”,这表达了诗人怎样的思想情感?

答案:在反省自己走过的路后,诗人没有畏惧邪恶,而是更加坚定了走自己路的决心。“高余冠”“长余佩”更是明确表达自己的思想:无悔选择。(3)这几句描绘了诗人什么样的自我形象?

答案:德行高洁的君子形象。

解析:(1)“芰荷”“芙蓉”都是美好的东西,在此象征高洁的品质。

(2)“高冠”“长佩”也代表了美好的形象,根据语境作者应借此表达坚定自己追求的思想。9.“忽反顾以游目兮,将往观乎四荒”中“忽”字在诗中有何作用?

答案:转折;从反省到进一步坚定意志。10.将文中画线句子翻译成现代汉语。

(1)步余马于兰皋兮,驰椒丘且焉止息。

答案:让我的马走在这长满兰草的水边高地上啊,奔向那长满椒树的山冈暂且休息。

(2)不吾知其亦已兮,苟余情其信芳。

答案:没有人了解我也就算了吧,只要我内心确实是美好的。(3)虽体解吾犹未变兮,岂余心之可惩?

答案:即使把我肢解了我也毫不悔改,难道我的心志可以因受挫而改变?三、能力拓展

阅读屈原的《涉江》节选,完成11~14题。

涉江

入溆浦余儃佪兮,迷不知吾所如。深林杳以冥冥兮,乃猿犭穴之所居。山峻高以蔽日兮,下幽晦以多雨。霰雪纷其无垠兮,云霏霏而承宇。哀吾生之无乐兮,幽独处乎山中。吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷。接舆髡首兮,桑扈臝行。忠不必用兮,贤不必以。伍子逢殃兮,比干菹醢。与前世而皆然兮,吾又何怨乎今之人!余将董道而不豫兮,固将重昏而终身。

乱曰:鸾鸟凤皇,日以远兮。燕雀乌鹊,巢堂坛兮。露申辛夷,死林薄兮。腥臊并御,芳不得薄兮。阴阳易位,时不当兮。怀信侘傺,忽乎吾将行兮。11.下列句子中,对加点词的解释不正确的一项是( )

A.霰雪纷其无垠兮 垠:边际

B.余将董道而不豫兮 董道:守正道

C.腥臊并御,芳不得薄兮 御:驾御

D.阴阳易位,时不当兮 易:变换,改变

解析:C项的“御”应为“任用”。

答案:C12.下列句中“以”字意义和用法与其他三句不同的一项是( )

A.深林杳以冥冥兮

B.下幽晦以多雨

C.忠不必用兮,贤不必以

D.鸾鸟凤皇,日以远兮

解析:A、B、D三项皆为连词,A、B表并列,D表修饰,C项是动词,被任用。

答案:C13.第二节诗中,诗人援引四位历史人物的不幸遭遇是为了什么?

答案:自比与自慰。

14.“吾不能变心以从俗兮,固将愁苦而终穷”“余将董道而不豫兮,固将重昏而终身”这些诗句表现了诗人怎样的高贵品质?

答案:坚持真理,决不妥协的精神和意志。四、语言表达

15.提取下列材料中的要点,整合成一个单句,解释“端午节”。(不超过35字)

①端午节是我国民间的一个传统节日,又称端阳节。

②端午节的时间是在每年的夏历五月初五这一天。

③端午节的起源说法不一,但大多认为源于纪念投汨罗江自沉的战国时楚国爱国诗人屈原。

④过端午节人们通常要赛龙舟,今年湖北就举行了龙舟竞渡活动,香港、澳门也派了代表队参加。⑤过端午节时南方各省区人们通常要吃粽子,这是用箬叶包裹糯米而煮成的一种食品。

端午节是________

解析:注意要求,要整合成单句,并且要以“端午节”为叙述对象。

答案:(端午节是)我国夏历五月初五以吃粽子、赛龙舟等形式纪念屈原的一个民间传统节日。16. 司马迁在《屈原列传》的结尾“太史公曰”的评论中说:“余读《离骚》《天问》《招魂》《哀郢》,悲其志。适长沙,观屈原所自沉渊,未尝不垂涕,想见其为人。及见贾生吊之,又怪屈原以彼其材,游诸侯,何国不容,而自令若是。读《鸟赋》,同死生,轻去就,又爽然自失矣。”就是说,司马迁为屈原的志向不能实现而悲伤。而贾谊凭吊屈原的文章,又责怪屈原为什么不凭他的才能去游说诸侯,却选择了这样的道路!周国平先生说:“没有死,就没有冒险和悲剧,没有生命的魅力;没有死,就没有了生命的意义。”面对这些观点,请你思考:屈原的这种爱国并没有挽救他的祖国,你认为他的死有价值吗?

答案:示例:可能对于当时的楚国来说屈原之死无意义,可能对于后世世故圆滑之徒来说,屈原之死无意义,可能对于今日急功近利的人来说屈原之死无意义。然而,对于一个有良知的民族来说,对于倡导精神文明的社会来说,愿屈原之死并不徒劳。屈原之死应该留给中国人民关于利与义、生与死更多的思考。解析:屈原做为一个伟大的爱国者,他的死是应肯定的,千百年来人们对他的纪念就是最好的说明。如果说他的死是冒险,没有意义,显失偏颇。

课后撷珍 素 材 点 说(学生用书P38) 感人的《离骚》,爱国的屈原

屈原是一个热爱祖国的诗人,他在效忠祖国、抵御强敌方面是和楚国人民一致的。虽然他在政治上失败了,但他留下的大量诗歌,尤其是《离骚》,却给楚国人民报仇雪耻、恢复祖国的决心以极大的鼓舞。对后来推翻暴秦,复兴楚国起了巨大的作用。而且,他的爱国精神伴和着他的《离骚》,激动着、激励着世世代代的中国人,生成了中华民族亘古以来的爱国情怀。点说:《离骚》感人至深,屈原感人至深,至深的原因,在于那浓烈的爱国主义精神。

“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。”“伏清白以死直兮,固前圣之所厚。”这种九死不悔、忠贞不渝的爱国精神,对后人的影响是难以估量的。贾谊的“国而忘家,公而忘私”,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,林则徐的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,都是这种爱国精神的传承。孙中山先生第一个喊出“振兴中华”,邓小平发出肺腑之言,“我是中国人民的儿子,我深情地爱着我的祖国和人民”,都是这种爱国精神的发扬光大。这种爱国主义是中华民族生生不息的不竭动力,是每一个中国人成就伟大人格的根本所在。

说 事 悟 理(学生用书P39)人,应做一颗豆子

犹太人说,这世界上卖豆子的人应该是最快乐的,因为他们永远不必担心豆子卖不出去。卖豆人在豆子卖不出去的时候,可以拿回家,磨成豆浆,向行人兜售,如果豆浆卖不成功,可以制成豆腐,豆腐卖不成功,变硬了,姑且当作豆腐干来卖。而豆腐干卖不出去的话,那么就把豆腐干腌起来,变成腐乳。第二种选择是,如果卖豆人把卖不出去的豆子拿回家,加入水让它发芽,那么更加妙极。几天后,卖豆人可以改卖豆芽,豆芽如果卖不动,那么干脆让它长大些,卖豆苗。而如果豆苗卖不动,再让它长大些,移植到花盆里,当作盆景来卖。如果盆景卖不出去,那么就再次移植到泥土里,让它生长,几个月后,它结了许多新豆子。你想想那是多么划算的一件事,一颗豆子现在变成了上百颗豆子。悟言:犹太人的这个故事并不是教育人们怎么做豆子生意。人生在世,不如意之事十有八九,有些人的际遇如同那位卖豆人手中的豆子,一颗豆子在遭遇冷落的时候,都有无数种精彩的选择。那么一个人呢,至少应该比一颗豆子更坚强吧。