语文课件 新课标同步新课标必修2:9.赤壁赋

文档属性

| 名称 | 语文课件 新课标同步新课标必修2:9.赤壁赋 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-12 16:11:00 | ||

图片预览

文档简介

课件99张PPT。9.赤壁赋 开篇记诵 聚沙成塔,集腋成裘 诗 歌 品 读(学生用书P69)

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。【赏析】 词写于元丰五年春,其时,作者谪居黄州已经两年多了。虽然“乌台诗案”对他打击沉重,生活态度发生了变化,然而他并未颓丧,从这首诗中我们可以看出他在寻求着一种抵御恶运的精神力量。

路途之中,骤雨急至,同行之人都很狼狈,而诗人却对穿林打叶的繁急雨声置若罔闻,对扑面而来的风吹雨打亦不以为意。竹杖芒鞋,步履轻快,高声吟啸,缓缓徐行。“莫听”“何妨”等句,不只展现了作者洒脱的态度,更显示了作者对人生道路上风风雨雨的达观襟怀。 “谁怕”两字更清楚地表明作者已超脱于自然界的风雨之外,进而对于生活态度的思考。下阕雨过天晴,春风料峭,夕阳相迎,一派雨后清新明丽的景色。而作者却并不以为喜,“归去,也无风雨也无晴”表达了作者对自然界的阴晴毫不在意,也对人生路上的风云变幻置于度外的达观胸怀。 名 言 名 句(学生用书P69)

课内名句

1.清风徐来,水波不兴。

2.纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

3.如怨如慕,如泣如诉。余音袅袅,不绝如缕。

4.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

5.惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。苏轼其他名句

1.但愿人长久,千里共婵娟。

——《水调歌头》

2.竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

——《定风波》

3.拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

——《卜算子》

4.会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

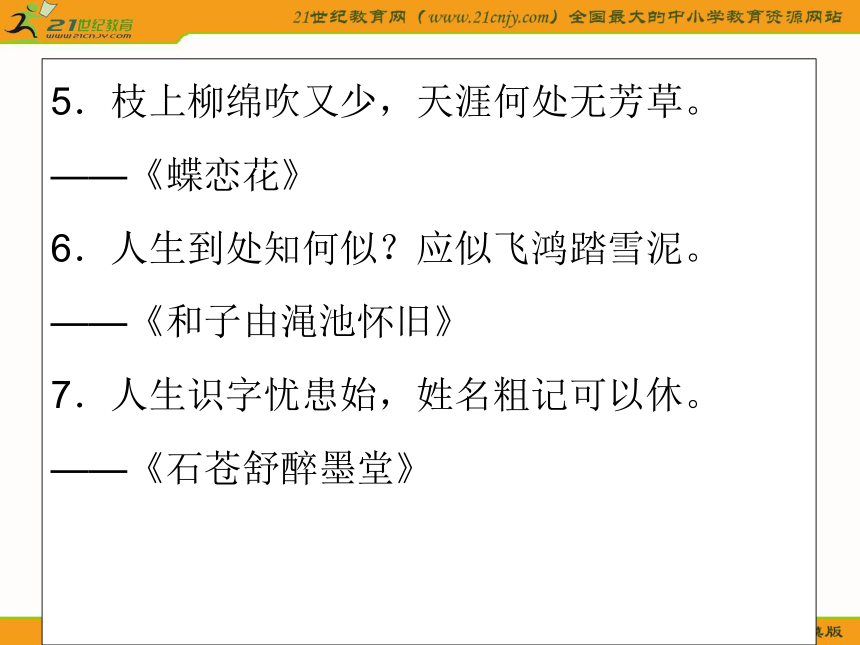

——《江城子》5.枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。

——《蝶恋花》

6.人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

——《和子由渑池怀旧》

7.人生识字忧患始,姓名粗记可以休。

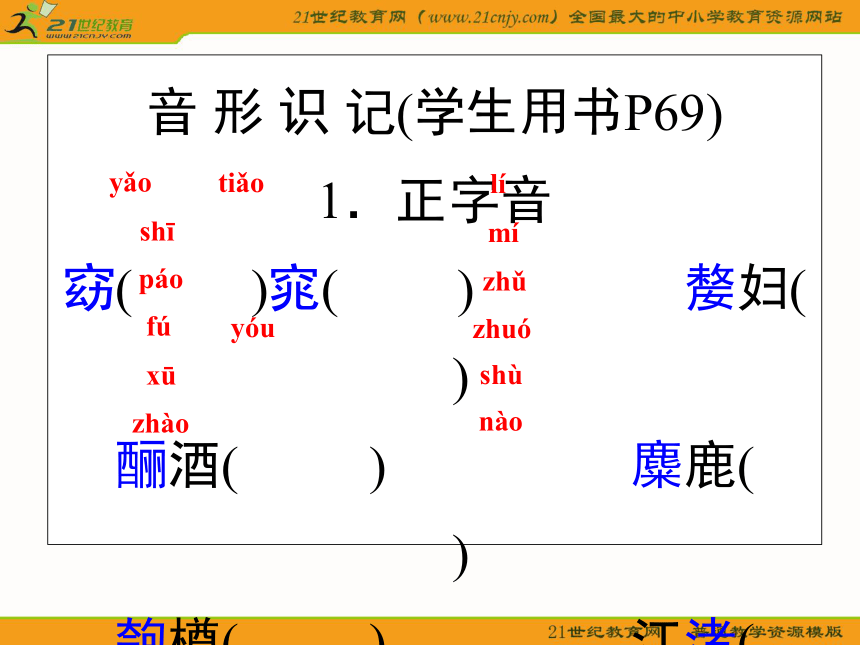

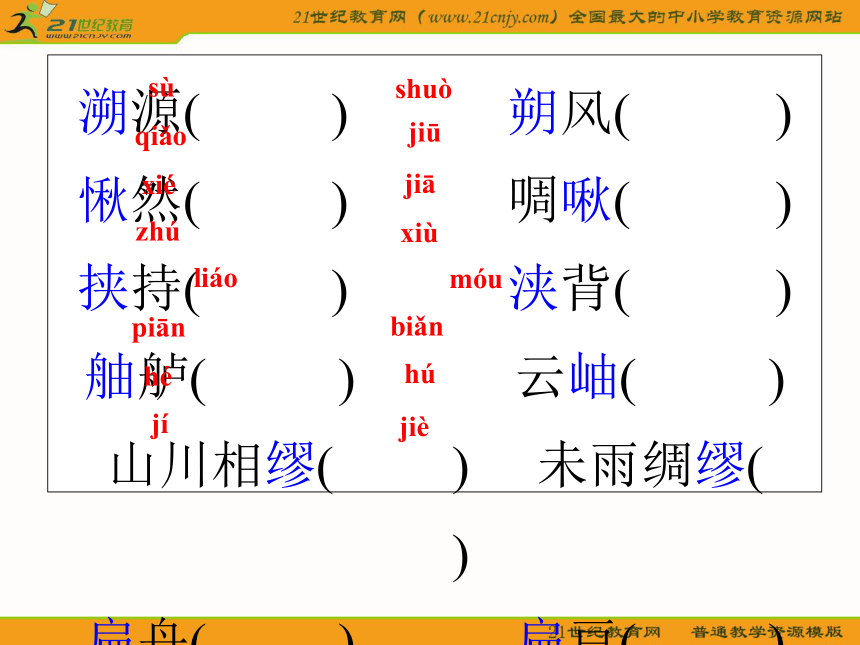

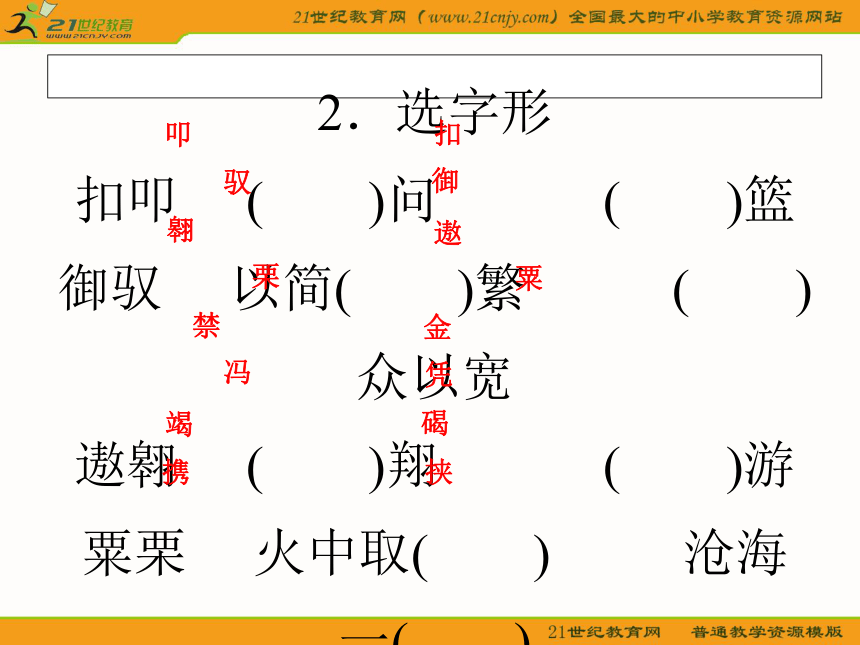

——《石苍舒醉墨堂》自主积累 预行跬步,以期千里 音 形 识 记(学生用书P69) 1.正字音 窈( )窕( ) 嫠妇( ) 酾酒( ) 麋鹿( ) 匏樽( ) 江渚( ) 蜉蝣( )( ) 更酌( ) 壬戌( ) 戍守( ) 桂棹( ) 泥淖( )yǎotiǎolíshīmípáozhǔfúyóuzhuóxūshùzhàonào溯源( ) 朔风( ) 愀然( ) 啁啾( ) 挟持( ) 浃背( ) 舳舻( ) 云岫( ) 山川相缪( ) 未雨绸缪( ) 扁舟( ) 扁豆( ) 桃核( ) 煤核( ) 狼藉( ) 枕藉( ) sùshuòqiǎojiūxiéjiāzhúxiùliáomóupiānbiǎnhéhújíjiè 2.选字形 扣叩 ( )问 ( )篮 御驭 以简( )繁 ( )众以宽 遨翱 ( )翔 ( )游 粟栗 火中取( ) 沧海一( ) 禁金 紫( )城 ( )銮殿 冯凭 暴虎( )河 ( )栏远望 竭碣 ( )尽 ( )石 挟携 ( )手 ( )怨叩扣驭御翱遨栗粟禁金冯凭竭碣携挟词 语 辨 释(学生用书P70) 1.通假字 (1)举酒属客(________通________) (2)浩浩乎如冯虚御风(________通________) (3)山川相缪,郁乎苍苍(________通________) (4)杯盘狼籍(________通________)属嘱冯凭缪缭籍藉2.重点词语 (1)七月既望( ) (2)白露横江,水光接天( ) (3)纵一苇之所如( ) (4)扣舷而歌之( ) (5)方其破荆州( ) (6)知不可乎骤得( ) (7)而吾与子之所共适( ) (8)不知东方之既白( )农历十六白茫茫的水气往敲当屡次,多次享受天亮3.一词多义 (1)于 月出于东山之上 ( ) 此非孟德之困于周郎者乎 ( ) 寄蜉蝣于天地 ( ) (2)乎 浩浩乎如冯虚御风 ( ) 此非曹孟德之诗乎? ( ) 相与枕藉乎舟中 ( )从被在形容词尾“的样子”疑问语气词于,在(3)而 而不知其所止 ( ) 正襟危坐而问客曰 ( ) 顺流而东也 ( ) (4)危 正襟危坐而问客曰 ( ) 危楼高百尺 ( ) 可谓智力孤危 ( )表转折,却表承接表修饰端正高单薄 (5)适 而吾与子之所共适 ( ) 适得府君书 ( ) 处分适兄意 ( ) 始适还家门 ( ) (6)卒 而卒莫消长也 ( ) 刘表新卒 ( ) 五万兵难卒合 ( )享有方才顺应出嫁最终死通“猝”,短时间4.词类活用

名词的活用

(1)名词作动词

①况吾与子渔樵于江渚之上(打鱼, 砍柴)

②下江陵,顺流而东也(攻占)

③歌窈窕之章(朗诵)(2)名词作状语

①月明星稀,乌鹊南飞(向南)

②西望夏口,东望武昌(向西,向东)

(3)名词的意动用法

侣鱼虾而友麋鹿(以……为侣,以……为友)

动词的活用

(1)动词的使动用法

①舞幽壑之潜蛟(使……舞动)

②泣孤舟之嫠妇(使……哭泣)

(2)动词的为动用法

哀吾生之须臾(为……哀叹)

形容词的活用

形容词作动词

①渺沧海之一粟(渺小的像……)

②不知东方之既白(显出白色)把 握 句 式(学生用书P70)

1.判断句

固一世之雄也

是造物者之无尽藏也

此非曹孟德之诗乎

此非孟德之困于周郎者乎

而吾与子之所共适2.省略句

舳舻(相接)千里

(苏子)举酒属客

(小船)凌万顷之茫然

(其声)何为其然也

(苏子与客)纵一苇之所如

浩浩乎(小船)如冯虚御风

飘飘乎(苏子与客)如遗世独立,(苏子与客)羽化而登仙3.倒装句

(1)定语后置句

凌万顷之茫然

客有吹洞箫者

(2)状语后置句

苏子与客泛舟游于赤壁之下

吾与子渔樵于江渚之上

相与枕藉乎舟中

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间 (3)宾语前置句

而今安在哉

何为其然也

而又何羡乎

4.被动句

此非孟德之困于周郎者乎课堂探究 学贵有疑,疑则方进 文 本 探 究(学生用书P71)

一、感知文本

(一)相关链接

1.作家作品

苏轼(1037—1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号“东坡居士”,眉州人,苏洵之子,嘉祐进士。宋神宗时曾任礼部员外郎,因反对王安石新法而求外职,任杭州通判,调往密州、徐州、湖州等地任知州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。哲宗时任翰林学士,曾出任杭州、颖州等地知州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。北还第二年病死常州。南宋时追谥 文忠。与其父苏洵、其弟苏辙合称 “三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达, 为“唐宋八大家”之一。散文方面与 欧阳修并称为“欧苏”,其诗清新豪 健,善用夸张比喻,在艺术方面独具一格,与黄庭坚并称为“苏黄”。词开豪放一派文风,与辛弃疾并称为“苏辛”,书法擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。诗文有《东坡七集》等。 2.文体常识

赋:本意谓诵说,或谓铺陈描写的特点和方法。到战国时期形成一种文体。“赋”的名称最早见于战国后期荀况的《赋篇》,到汉代形成特定的体制。给予汉赋直接影响的则是楚辞,故楚辞也称为赋。两汉时期,赋成为一种特定的体制,并成为两汉文学的大宗。“赋”着力于铺陈事物,较多地掺用散文化的句式。赋在形式上讲究文采,注重声韵,兼具诗的韵律、节奏和散文的章法、句式。规模宏大,以铺叙为主的称为“大赋”;篇幅较短,着重抒情的称“小赋”。发展到中唐,在古文运动影响下,赋又出现了散文化的趋势,不讲求骈偶、音律,句式参差,押韵也比较自由,形成散文式的清新流畅的气势,叫做文赋。像杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》都是文赋的佳作。3.背景资料

本文作于宋神宗元丰五年(1082)。当时,苏轼因“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使,不得签署公事,不得擅离安置所。不久他开始了“躬耕”生活,清贫的生活和苦闷的心情使得他对世事的认识更加成熟深刻。同年,他先后两次游览黄州城外的赤鼻矶,“借地抒情”,相继写下《前赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等诗文。 4.理顺结构5.归纳主旨

本文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,通过主客之间的一场对答,探讨了人生态度问题。作者以旷达的胸怀和人生态度,感悟大自然所包含的生命的真谛,同时也体现了作者高远的情致。文中流露出一些消极情绪,同时也反映了一种豁达乐观的精神。含而不露,意在言外,复杂的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下。 (二)诗文译注二、重点探究

1.本文的感情基调是消极的吗?

提示:全文通过主客对话所表现的忧伤与喜乐,都是作者内心矛盾和复杂感情的真实反映。作者抒发哀怨之情时,流露出了 “人生无常”的消极情绪,但他并不甘心消沉, 而能主动地从消极、哀怨中解脱出来,从庄子的机械相对论中寻找人生之路, 因而胸襟豁达,思想开阔,表现出一种洒脱、豪迈的气度,使文章具有某些积极进取、达观超然的感情基调。2.本文多次写到主客问答,这种安排有什么作用?

提示:第二段写作者饮酒放歌的欢乐和客人悲凉的箫声。作者的感情骤然变化,由欢乐转入悲凉,文脉也因之曲折流转,曲流中跃起浪花。第三段主人以“何为其然也”设问,客人以赤壁的历史故事来回答,文理转折自然。这是苏轼借客人之口流露出的自己思想的一个方面。通过主客的问答,使文中的思想情感跌入低谷。第四段是苏轼针对客的人生无常的感慨而陈述自己的见解,以宽解对方,实则也是宽慰自己。这里表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,而后,作者又从天地间万物各有其主、个人不能强求予以进一步的申说。思想感情由此得以深化,心胸从此而更开阔,文章又一次涌起波澜。第五段写客听了作者的一番谈话后,转悲为喜,开怀畅饮。照应开头,极写游赏之乐,而进入忘怀得失、超然物外的境界。这里的景和情犹如长江在经历了蜿蜒曲折、波涌浪叠、惊涛拍岸之后,辽阔而祥和地汇入大海。总之,这种主客问答的行文方式,使全文结构波澜起伏,摇曳多姿;作者的思想感情也因之得以层层展现、深层揭示。3.在文章第3、4段中,作者借江上清风、山间明月抒发了什么感情,阐发了怎样的哲理?

提示:第3段由眼前的江水明月想到曹操、周瑜两个英雄人物和他们的事迹,而两位英雄已杳然长逝,化为陈迹。世间万物,英雄豪杰也不过是过眼云烟,随着岁月的流逝而灰飞烟灭,风流云散。而自己作为远谪黄州的小人物更感“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,从而抒发了人生短促无常的悲观情怀。第4段丢开个人愁怀,以江水明月作比,说明世间万物和人生,既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,不必羡慕长江的无穷和明月的永不增减,不必谈人生的短促,而应保持豁达乐观的态度,阐发了变化与永恒的辩证哲理。4.本文的思想感情是如何转化的?

提示:感情变化过程:乐—悲—乐。先写月夜泛舟,饮酒赋诗,沉浸在美好景色中而忘怀世俗的快乐心情;再从凭吊历史人物的兴亡感到人生短促,变化无常,因而跌入现实的苦闷;最后阐发变与不变的哲理表达了旷达乐观的人生态度。备 考 点 滴(学生用书P73)

文言文中的通假现象

通假字有广义、狭义之分。

广义通假字,包括古今字、异体字和通假字。

古今字:古已有之,今又造字。如《石钟山记》中“至莫夜月明”中的“莫”,为“暮”之古字,因被“借”为否定副词“不”“没有谁”的意思,故又造“暮”字。异体字:同一个意思,不同的写法。

通假字:音同或音近,借来一用。如“蚤”与“早”,“当”与“倘”等。也有个别形近而通假。

古书用通假现象是复杂的,从不同角度观察,通假字与被通假字之间具有不同的关系。1.从读音上看,通假字与被通假字具有同音,或双声,或叠韵的关系。

2.从字形上看,通假字多见于形声字,通假与被通假的字,又以具有相同的声符者居多。

3.从借代关系看,通假字与被通假字有单借和互借之别。所谓单借,指甲能借乙,乙却不能借甲。如“欲信大义于天下”,“信”通“伸”,而“诚信”的“信”却不能用“伸”代替。

如:愿伯具言臣之不敢倍德也。“倍”通“背”,但“倍道兼程”却不能写作“背道兼程”。古书中的通假现象以单借为多,互借较少。4.通假字一般是一对一的关系,即一个字仅被另一个借用,但也有不少字可被两个或两个以上的字借用。

例:①主齐盟者,谁能辨焉?(《左传·昭公元年》)“辨”通“办”。

②若夫乘天地之正,而御六气之辩以游无穷者,彼且恶乎待哉?(《逍遥游》)“辩”通“变”。

③望于山川,辨于众神。(《史记·五帝传》)“辨”通“遍”。

④其于宗庙朝,辨辨言,唯谨尔。(《史记·孔子世家》)“辨”通“便”。在辨别通假字时应注意:(一)古今语音变化很大,有些古代音同音近的字到现在可能变得完全不同了,千万不能只据今音作准则。(二)在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。经典例题

阅读下面的文字,完成下题。

苏子说齐

苏代为燕说齐。未见齐王,先说淳于髡曰:“人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:‘臣有骏马,欲卖之,比①三旦②立于市,人莫与言,愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。’伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。今臣欲以骏马见于王,莫为臣先后者,足下有意为臣伯乐乎?臣请献白璧一双,黄金千镒,以为马食。”淳于髡曰:“谨闻命矣。”入言之王而见之,齐王大悦苏子。

(《战国策·燕策二》)

注:①比:连续。②旦:早晨。试找出文中的两个通假字。

答:______________________________________

解析:在阅读文言文时,如遇这个字的本意解释不通,再参照学过的例句,以及在语境中的意思判断。“愿子还而视之”中的“还”在《荆轲刺秦王中》有“秦王还柱走”,“还”通“环”,在此通“环”也很恰当,意为“围绕着马看,转圈看。”“臣请献一朝之贾”根据语境一定是“请允许我献上一早晨的工钱”,所以“贾”通“价”。

答案:“还”通“环” “贾”通“价”知能导练 击水三千,扶摇九万 一、基础测试

1.下列词语中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A.朔风(shuò) 塑料(suò)

溯源(sù) 横槊赋诗(shuò)

B.舳舻(zhú) 压轴(zhóu)

远岫(xiù) 油然而生(yóu)

C.窈窕(yǎo) 执拗(niù)

山坳(ào) 呦呦鹿鸣(yōu)D.酾酒(shī) 骊山(lí)

黄鹂(lì) 迤逦而来(lǐ)

解析:A.塑sù;B.轴zhòu;D.鹂lí。

答案:C

2.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.在王家岭矿难中,我们虽然创造了世界搜救史上的奇迹,8天8夜搜救出115名遇险矿工,但仍有38名工人遇难,逝者如斯,这38条鲜活的生命应该警示我们:安全生产高于天。

B.对于中国古代诗歌的浩繁而言,我所学到的不过是沧海一粟,还远不能说了解了它的全貌,但是,我从中汲取的文学元素和精神营养却足以让我享用终身。C.在一场场的灾难当中,伟大的中国人民演绎了多少如泣如诉的故事,这一切的一切,彰显了中华民族善良勇敢,勤劳智慧,坚强不屈,团结互助的优良传统。

D.想起大学时代,同学们最爱听的是季羡林大师的国学课,季老讲课,语调平稳,语言朴实,旁征博引中也没有半点张扬,更没有一丝的煽情,可就是在这平静的讲说诱导中,叫你不能不正襟危坐,洗耳恭听。解析:A.逝者如斯:指流水或时间逝去。B.沧海一粟:形容渺小,而不形容少。C.如泣如诉:形容声音悲凉凄切,此应为“可歌可泣”。D.正襟危坐:形容严肃或恭敬的样子。

答案:D3.下列各组句子中,对加点词的解释不完全正确的一项是( )

A.清风徐来,水波不兴(缓缓地)

少焉,月出于东山之上(一会儿)

B.纵一苇之所如(指小船)

浩浩乎如冯虚御风(虚无,空虚)

C.击空明兮溯流光(江面浮动的月光)

苏子愀然(容颜改变的样子)D.方其破荆州,下江陵(攻占)

哀吾生之须臾(片刻,短暂)

解析:B项下句的“虚”应为“太空”。

答案:B

4.下面各句中加点的词都有活用现象,分类正确的一项是( )

①舞幽壑之潜蛟 ②泣孤舟之嫠妇 ③乌鹊南飞 ④西望夏口 ⑤东望武昌 ⑥方其破荆州 ⑦顺流而东也 ⑧侣鱼虾而友麋鹿 ⑨侣鱼虾而友麋鹿

A.①②/③④⑤/⑥/⑦/⑧⑨

B.①②/③④⑤⑦/⑥/⑧⑨

C.①②/③④⑤/⑥⑦/⑧⑨

D.①②⑧⑨/③④⑤/⑥/⑦解析:①②动词的使动用法。③④⑤名词作状语。⑥形容词作动词。⑦名词作动词。⑧⑨名词的意动用法。

答案:A5.下列各组句子中加点字的意义和用法相同的一项是( )

A.知不可乎骤得

相与枕藉乎舟中

B.其声呜呜然

自其不变者而观之

C.逝者如斯,而未尝往也

客喜而笑,洗盏更酌

D.举匏樽以相属

挟飞仙以遨游解析:A.前句,助词,后句,介词,在;B.前句“那”,后句“它”;C.前句,表转折“却”,后句表修饰;D.均为连词,表修饰。

答案:D6.下列对有关常识的判断不正确的一项是( )

A.“壬戌之秋”中的“壬戌”,采用的是干支纪年法,即“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”十天干,与“子、丑、寅、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥”十二地支循环相配来纪年,全部循环一次为60年。

B.“七月既望”中的“既望”是据月亮的情况来记日,每月初一为朔,十五为望,十六为既望,三十为晦。C.“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”,与“人生常离别,动如参与商”中的“参”“商”相同,都是星宿的名称,前者是“斗宿”和“牛宿”;后者是“参星”和“商星”,后者因为此出彼没不同时出现,常用来比喻亲友难以相见。

D.“苏子”当中的“子”是古代对男子的美称,如孔子,孟子等,与“将子无怒”中的“子”同,与《核舟记》中“虞山王毅淑远甫刻”中的“甫”也相同。

解析:D项中“将子无怒”中的“子”是对对方的敬称,相当于“您”。

答案:D二、课内阅读

阅读下面节选,完成7~10题。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。 寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”7.下列句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

A.酾酒临江 酾:斟酒

B.挟飞仙以遨游 挟:挟持

C.则天地曾不能以一瞬 曾:竟然

D.是造物者之无尽藏也 造物者:自然

解析:B项“挟”应为“偕同”。

答案:B8.下列各项中引用或化用的句子对应关系不当的是( )

A.诵明月之诗,歌窈窕之章——《诗经》

B.逝者如斯,而未尝往也——《孟子》

C.浩浩乎如冯虚御风——《庄子》

D.月明星稀,乌鹊南飞——曹操

解析:B项,语出《论语》。

答案:B9.根据文段可知,客人“托遗响于悲风”的原因有三:一是从人物方面由古代“一世之雄”与___________________对比而生悲;二是从宇宙方面由山川之无穷与_____________________对比而生悲;三是从理想方面由挟仙遨游,抱月长终的愿望与_____________________的现实对比而生悲。“当今等闲之辈”“吾生之须臾”“不可乎骤得”10.本段融景、情、理于一炉,抒写了作者对历史英雄人物的感慨,探讨宇宙与人生的哲理,表现了他在政治上受到挫折的苦闷心情,按下列要求简要回答。

(1)描摹“景”的词句______________________________

(2)表现“情”的词句_____________________________

(3)生发“理”的词句_____________________________

答案:(1)“山川相缪,郁乎苍苍”,“舳舻千里,旌旗蔽空”

(2)“愀然”“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”

(3)“……固一世之雄也,而今安在哉”三、能力拓展

阅读下面文字,完成11~14题。

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴;月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣!予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫,盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动;山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜乎!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。11.下列句子中,加点词语的解释错误的一项是( )

A.摄衣而上 摄:提起

B.归而谋诸妇 诸:之于

C.履巉岩,披蒙茸 披:覆盖

D.道士顾笑,予亦惊寤 顾:只是

解析:C项披:拨开。

答案:C12.下列各组句子中,加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.步自雪堂,将归于临皋

月出于东山之上

B.曾日月之几何,而江山不可复识矣

固一世之雄也,而今安在哉

C.听其所止而休焉

且焉置土石

D.以待子不时之需

犹不能不以之兴怀解析:B中两个“而”全是转折连词。A.“介词,到”/“介词,从”;C.“句末语气助词”/“疑问代词,哪里”;D.“连词,用来”/“介词,因。”

答案:B13.下面对文章解说有误的一项是( )

A.这篇文赋是《前赤壁赋》的姊妹篇。两赋抒情写意,大体相同,而此篇表现作者幻想超尘出世以求解脱的情思比前篇更为具体而深沉,末尾鹤化道士的幻觉幻境,更多具一层浪漫主义的艺术特色。

B.全文以游踪为线索,以时空的变化,逐步推出新境,显现出作者文思奔涌,奇想联翩,幽情妙趣,随文毕现的艺术特色。

C.苏轼秋天刚写完《赤壁赋》,由于情犹未尽,又在严冬写了这篇《后赤壁赋》。D.《后赤壁赋》写的是月夜之游,但描绘的不再是江上明月,而是山间草木,景色也由清幽转为峭拔。

解析:这篇赋是作者在三个月后再游赤壁时所作。

答案:C14.翻译文中画线句子。

(1)曾日月之几何,而江山不可复识矣。

(2)反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

(3)畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?

解析:(1)重点词语:曾、几何、江山。(2)重点字词:反、于、听、休。

答案:(1)才过了多久呀,以前的风景竟再也认不出来了。

(2)回转身上了船,把船撑到江心,听凭它漂到哪儿就在哪儿休息。

(3)昨天晚上,一边叫一边飞过我船上的,不是你吗?参考译文:

这一年的十月十五日,我从雪堂步行出发,将要回到临皋亭去。两位客人跟着我,经过黄泥坂。这时候,霜露已经降下,树叶完全脱落;人影映在地上,抬头望见银白色的月亮。看看这四周景色很是愉快,于是边走边唱,互相应和。一会儿,我叹息说:“有了客人没有酒,有了酒没有菜肴;月光皎洁,微风清爽,怎么度过这个美好的夜晚呢?”客人说:“今天傍晚,撒网捕到一条鱼,大大的嘴巴,细细的鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。但是从哪里能弄到酒呢?”回去跟妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,收藏很久了,等着你随时取用。”于是带着酒和鱼,再次在赤壁下面游览。江里的流水发出声响,两岸陡峭的崖壁高达千尺。山显得高了,月显得小了,江水退落,石头显露出来。才过了多少日子啊,江上的景象却不能再辨认了。我就提起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开稠密的野草,蹲在宛如虎豹的山石上,行走在盘曲、古老的树林中间;爬上鹘鸟建造高巢的崖壁,俯身下望水神冯夷的深宫。两位客人不能跟着我上来。我高声长啸,草木震荡,山谷回响,风起浪涌。我也感到凄凉悲伤、阴森恐怖,害怕得不能停留了。回转身来登上小船,飘浮到江心,让它停到哪里就在哪里休息。这时快到半夜了,向四周望去,寂寞空虚。恰好有一只孤鹤,横穿大江上空从东面飞来,翅膀有如车轮,黑色的裙子,白色的上衣,戛然长叫一声,擦过我的小船,一直向西面飞去。过了一会儿,我和客人离船登岸,客人辞去,我也睡觉。梦见一个道士,穿着羽衣,飘然轻快地经过临皋亭的下面,向我拱手行礼,说:“赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低着头不回答。“唉呀!我明白了!昨天晚上,叫着从我船上飞过去的,不就是您么?”道士只是笑了笑,我也惊醒了。打开房门一看,不知道他到哪里去了。四、语言表达

15.将下面句子重组为一个单句,不能改变原意。

苏东坡的盖世才华固然是使他让无数后人崇拜和偏爱的主要因素,但他的儒雅与豪放、既富于正义又富于情感的天性则是他令后人崇拜和偏爱的又一原因。

解析:衡量单句的标准是:只有一套主谓结构,所以解题时先确定句子主干,再把其它的句子变为句子的修饰成分,如定语、状语等,还不能丢落内容。答案:苏东坡的儒雅与豪放,既富于正义又富于情感的天性是除他盖世才华这一主要因素之外令无数后人崇拜和偏爱的又一原因。

16.读资料,看图画,结合《赤壁赋》,谈谈你对苏轼书画风格与其性格关系的看法。(50字以上)

中国书画名家——苏轼

苏轼强调绘画抒写主观情感的功能,主张诗画相融相通,要求作品有诗的境界,物象有活的精神,是宋代文人墨戏的创导者与实践者。他的传世作品《枯木竹石图》,绘干扭枝曲的枯树,若挣扎伸展,坚硬顽强;虽笔墨不多,却有孤傲险怪之气,与其傲岸豪放的性格相一致,抒发了胸中的磊落不平。在苏轼的倡导下,绘画讲究自我表现,追求意境“神似”的风气,得到文人和士大夫的普遍认同。文同、李公麟、王诜、赵令穰、米芾父子等沿波而起,躬行实践,使中国绘画的精神内涵日益深厚。绘画有否书卷气也成为后人评价作品优劣的重要标准。答案要点:书画如其人 坚硬顽强 孤傲险怪 不向逆境屈服,傲岸豪放课后撷珍 他山之石,可以攻玉 素 材 点 说(学生用书P76)

苏东坡的豁达

在古往今来的人物中,苏轼可以算是比较“倒霉”的一位:满腹才华却无用武之地,一个饱读诗书的文人偏偏被贬到黄州做一个徒有虚名的“武官”,不论是新党当政,还是旧党得势,无罪的他总是被越贬越远。但他并没有因此而消沉,而是尽情享受“江上之清风,与山间之明月”。面对人生的“风雨”,他能坦然地“吟啸且徐行”,“一蓑烟雨任平生”。面对清风明月,他能“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”。 这是何等的气魄与心胸?这是何等的智慧与人格?这种乐观旷达的情怀,可供我们作为人生的借鉴。

点说:人生路上走,谁人不会经风雨,谁人能够无坎坷。经风雨,学苏子,“竹杖芒鞋轻胜马”,“一蓑烟雨任平生”;遇坎坷,效苏轼,坦然“吟啸且徐行”“也无风雨也无晴”。人生不如意常十之八九,一帆风顺者世上几无,在面对不如意或逆境时,苏轼为我们作出了榜样:淡定心志,豁达胸怀;放远目光,开阔胸襟。坚信风雨过后会有彩虹,坚信闯过去前面是个天。待你走过风雨,渡过难关后,定会有苏轼一样的感觉:“回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴。”说 事 悟 理(学生用书P76)

玫瑰和不谢的花

花园里有一对邻居:玫瑰和不谢的花,它们总是互相赞赏。

不谢的花道:“我羡慕你的美丽和芬芳;你是上帝的宠儿,人类爱情的象征。”

玫瑰回答说:“我的荣华并不能长久,轻浮就会萎谢凋零,怎比你能永葆青春,花开不谢,你才最令人羡慕呢!”悟言:“尺有所短,寸有所长”,“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”。世间万物就是这样,各有所短,各有所长。不盯别人短处,莫羡他人长处;守住自己的,只有自己的才最宝贵。

定风波

苏轼

三月七日,沙湖道中遇雨。雨具先去,同行皆狼狈,余独不觉。已而遂晴,故作此。

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。【赏析】 词写于元丰五年春,其时,作者谪居黄州已经两年多了。虽然“乌台诗案”对他打击沉重,生活态度发生了变化,然而他并未颓丧,从这首诗中我们可以看出他在寻求着一种抵御恶运的精神力量。

路途之中,骤雨急至,同行之人都很狼狈,而诗人却对穿林打叶的繁急雨声置若罔闻,对扑面而来的风吹雨打亦不以为意。竹杖芒鞋,步履轻快,高声吟啸,缓缓徐行。“莫听”“何妨”等句,不只展现了作者洒脱的态度,更显示了作者对人生道路上风风雨雨的达观襟怀。 “谁怕”两字更清楚地表明作者已超脱于自然界的风雨之外,进而对于生活态度的思考。下阕雨过天晴,春风料峭,夕阳相迎,一派雨后清新明丽的景色。而作者却并不以为喜,“归去,也无风雨也无晴”表达了作者对自然界的阴晴毫不在意,也对人生路上的风云变幻置于度外的达观胸怀。 名 言 名 句(学生用书P69)

课内名句

1.清风徐来,水波不兴。

2.纵一苇之所如,凌万顷之茫然。

3.如怨如慕,如泣如诉。余音袅袅,不绝如缕。

4.寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。

5.惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也。苏轼其他名句

1.但愿人长久,千里共婵娟。

——《水调歌头》

2.竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

——《定风波》

3.拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

——《卜算子》

4.会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

——《江城子》5.枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草。

——《蝶恋花》

6.人生到处知何似?应似飞鸿踏雪泥。

——《和子由渑池怀旧》

7.人生识字忧患始,姓名粗记可以休。

——《石苍舒醉墨堂》自主积累 预行跬步,以期千里 音 形 识 记(学生用书P69) 1.正字音 窈( )窕( ) 嫠妇( ) 酾酒( ) 麋鹿( ) 匏樽( ) 江渚( ) 蜉蝣( )( ) 更酌( ) 壬戌( ) 戍守( ) 桂棹( ) 泥淖( )yǎotiǎolíshīmípáozhǔfúyóuzhuóxūshùzhàonào溯源( ) 朔风( ) 愀然( ) 啁啾( ) 挟持( ) 浃背( ) 舳舻( ) 云岫( ) 山川相缪( ) 未雨绸缪( ) 扁舟( ) 扁豆( ) 桃核( ) 煤核( ) 狼藉( ) 枕藉( ) sùshuòqiǎojiūxiéjiāzhúxiùliáomóupiānbiǎnhéhújíjiè 2.选字形 扣叩 ( )问 ( )篮 御驭 以简( )繁 ( )众以宽 遨翱 ( )翔 ( )游 粟栗 火中取( ) 沧海一( ) 禁金 紫( )城 ( )銮殿 冯凭 暴虎( )河 ( )栏远望 竭碣 ( )尽 ( )石 挟携 ( )手 ( )怨叩扣驭御翱遨栗粟禁金冯凭竭碣携挟词 语 辨 释(学生用书P70) 1.通假字 (1)举酒属客(________通________) (2)浩浩乎如冯虚御风(________通________) (3)山川相缪,郁乎苍苍(________通________) (4)杯盘狼籍(________通________)属嘱冯凭缪缭籍藉2.重点词语 (1)七月既望( ) (2)白露横江,水光接天( ) (3)纵一苇之所如( ) (4)扣舷而歌之( ) (5)方其破荆州( ) (6)知不可乎骤得( ) (7)而吾与子之所共适( ) (8)不知东方之既白( )农历十六白茫茫的水气往敲当屡次,多次享受天亮3.一词多义 (1)于 月出于东山之上 ( ) 此非孟德之困于周郎者乎 ( ) 寄蜉蝣于天地 ( ) (2)乎 浩浩乎如冯虚御风 ( ) 此非曹孟德之诗乎? ( ) 相与枕藉乎舟中 ( )从被在形容词尾“的样子”疑问语气词于,在(3)而 而不知其所止 ( ) 正襟危坐而问客曰 ( ) 顺流而东也 ( ) (4)危 正襟危坐而问客曰 ( ) 危楼高百尺 ( ) 可谓智力孤危 ( )表转折,却表承接表修饰端正高单薄 (5)适 而吾与子之所共适 ( ) 适得府君书 ( ) 处分适兄意 ( ) 始适还家门 ( ) (6)卒 而卒莫消长也 ( ) 刘表新卒 ( ) 五万兵难卒合 ( )享有方才顺应出嫁最终死通“猝”,短时间4.词类活用

名词的活用

(1)名词作动词

①况吾与子渔樵于江渚之上(打鱼, 砍柴)

②下江陵,顺流而东也(攻占)

③歌窈窕之章(朗诵)(2)名词作状语

①月明星稀,乌鹊南飞(向南)

②西望夏口,东望武昌(向西,向东)

(3)名词的意动用法

侣鱼虾而友麋鹿(以……为侣,以……为友)

动词的活用

(1)动词的使动用法

①舞幽壑之潜蛟(使……舞动)

②泣孤舟之嫠妇(使……哭泣)

(2)动词的为动用法

哀吾生之须臾(为……哀叹)

形容词的活用

形容词作动词

①渺沧海之一粟(渺小的像……)

②不知东方之既白(显出白色)把 握 句 式(学生用书P70)

1.判断句

固一世之雄也

是造物者之无尽藏也

此非曹孟德之诗乎

此非孟德之困于周郎者乎

而吾与子之所共适2.省略句

舳舻(相接)千里

(苏子)举酒属客

(小船)凌万顷之茫然

(其声)何为其然也

(苏子与客)纵一苇之所如

浩浩乎(小船)如冯虚御风

飘飘乎(苏子与客)如遗世独立,(苏子与客)羽化而登仙3.倒装句

(1)定语后置句

凌万顷之茫然

客有吹洞箫者

(2)状语后置句

苏子与客泛舟游于赤壁之下

吾与子渔樵于江渚之上

相与枕藉乎舟中

月出于东山之上,徘徊于斗牛之间 (3)宾语前置句

而今安在哉

何为其然也

而又何羡乎

4.被动句

此非孟德之困于周郎者乎课堂探究 学贵有疑,疑则方进 文 本 探 究(学生用书P71)

一、感知文本

(一)相关链接

1.作家作品

苏轼(1037—1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,号“东坡居士”,眉州人,苏洵之子,嘉祐进士。宋神宗时曾任礼部员外郎,因反对王安石新法而求外职,任杭州通判,调往密州、徐州、湖州等地任知州。后以作诗“谤讪朝廷”罪贬黄州。哲宗时任翰林学士,曾出任杭州、颖州等地知州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。北还第二年病死常州。南宋时追谥 文忠。与其父苏洵、其弟苏辙合称 “三苏”。其文汪洋恣肆,明白畅达, 为“唐宋八大家”之一。散文方面与 欧阳修并称为“欧苏”,其诗清新豪 健,善用夸张比喻,在艺术方面独具一格,与黄庭坚并称为“苏黄”。词开豪放一派文风,与辛弃疾并称为“苏辛”,书法擅长行书、楷书,与蔡襄、黄庭坚、米芾并称“宋四家”。诗文有《东坡七集》等。 2.文体常识

赋:本意谓诵说,或谓铺陈描写的特点和方法。到战国时期形成一种文体。“赋”的名称最早见于战国后期荀况的《赋篇》,到汉代形成特定的体制。给予汉赋直接影响的则是楚辞,故楚辞也称为赋。两汉时期,赋成为一种特定的体制,并成为两汉文学的大宗。“赋”着力于铺陈事物,较多地掺用散文化的句式。赋在形式上讲究文采,注重声韵,兼具诗的韵律、节奏和散文的章法、句式。规模宏大,以铺叙为主的称为“大赋”;篇幅较短,着重抒情的称“小赋”。发展到中唐,在古文运动影响下,赋又出现了散文化的趋势,不讲求骈偶、音律,句式参差,押韵也比较自由,形成散文式的清新流畅的气势,叫做文赋。像杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》都是文赋的佳作。3.背景资料

本文作于宋神宗元丰五年(1082)。当时,苏轼因“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使,不得签署公事,不得擅离安置所。不久他开始了“躬耕”生活,清贫的生活和苦闷的心情使得他对世事的认识更加成熟深刻。同年,他先后两次游览黄州城外的赤鼻矶,“借地抒情”,相继写下《前赤壁赋》《后赤壁赋》和《念奴娇·赤壁怀古》等诗文。 4.理顺结构5.归纳主旨

本文描写了月夜的美好景色和泛舟大江饮酒赋诗的舒畅心情,通过主客之间的一场对答,探讨了人生态度问题。作者以旷达的胸怀和人生态度,感悟大自然所包含的生命的真谛,同时也体现了作者高远的情致。文中流露出一些消极情绪,同时也反映了一种豁达乐观的精神。含而不露,意在言外,复杂的感情融于景物描写之中,满腔的悲愤寄寓在旷达的风貌之下。 (二)诗文译注二、重点探究

1.本文的感情基调是消极的吗?

提示:全文通过主客对话所表现的忧伤与喜乐,都是作者内心矛盾和复杂感情的真实反映。作者抒发哀怨之情时,流露出了 “人生无常”的消极情绪,但他并不甘心消沉, 而能主动地从消极、哀怨中解脱出来,从庄子的机械相对论中寻找人生之路, 因而胸襟豁达,思想开阔,表现出一种洒脱、豪迈的气度,使文章具有某些积极进取、达观超然的感情基调。2.本文多次写到主客问答,这种安排有什么作用?

提示:第二段写作者饮酒放歌的欢乐和客人悲凉的箫声。作者的感情骤然变化,由欢乐转入悲凉,文脉也因之曲折流转,曲流中跃起浪花。第三段主人以“何为其然也”设问,客人以赤壁的历史故事来回答,文理转折自然。这是苏轼借客人之口流露出的自己思想的一个方面。通过主客的问答,使文中的思想情感跌入低谷。第四段是苏轼针对客的人生无常的感慨而陈述自己的见解,以宽解对方,实则也是宽慰自己。这里表现了苏轼豁达的宇宙观和人生观,而后,作者又从天地间万物各有其主、个人不能强求予以进一步的申说。思想感情由此得以深化,心胸从此而更开阔,文章又一次涌起波澜。第五段写客听了作者的一番谈话后,转悲为喜,开怀畅饮。照应开头,极写游赏之乐,而进入忘怀得失、超然物外的境界。这里的景和情犹如长江在经历了蜿蜒曲折、波涌浪叠、惊涛拍岸之后,辽阔而祥和地汇入大海。总之,这种主客问答的行文方式,使全文结构波澜起伏,摇曳多姿;作者的思想感情也因之得以层层展现、深层揭示。3.在文章第3、4段中,作者借江上清风、山间明月抒发了什么感情,阐发了怎样的哲理?

提示:第3段由眼前的江水明月想到曹操、周瑜两个英雄人物和他们的事迹,而两位英雄已杳然长逝,化为陈迹。世间万物,英雄豪杰也不过是过眼云烟,随着岁月的流逝而灰飞烟灭,风流云散。而自己作为远谪黄州的小人物更感“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”,从而抒发了人生短促无常的悲观情怀。第4段丢开个人愁怀,以江水明月作比,说明世间万物和人生,既有变的一面,又有不变的一面。从变的角度看,天地万物连一眨眼的工夫都不能保持不变;从不变的角度看,万物和人类都是永久存在的,不必羡慕长江的无穷和明月的永不增减,不必谈人生的短促,而应保持豁达乐观的态度,阐发了变化与永恒的辩证哲理。4.本文的思想感情是如何转化的?

提示:感情变化过程:乐—悲—乐。先写月夜泛舟,饮酒赋诗,沉浸在美好景色中而忘怀世俗的快乐心情;再从凭吊历史人物的兴亡感到人生短促,变化无常,因而跌入现实的苦闷;最后阐发变与不变的哲理表达了旷达乐观的人生态度。备 考 点 滴(学生用书P73)

文言文中的通假现象

通假字有广义、狭义之分。

广义通假字,包括古今字、异体字和通假字。

古今字:古已有之,今又造字。如《石钟山记》中“至莫夜月明”中的“莫”,为“暮”之古字,因被“借”为否定副词“不”“没有谁”的意思,故又造“暮”字。异体字:同一个意思,不同的写法。

通假字:音同或音近,借来一用。如“蚤”与“早”,“当”与“倘”等。也有个别形近而通假。

古书用通假现象是复杂的,从不同角度观察,通假字与被通假字之间具有不同的关系。1.从读音上看,通假字与被通假字具有同音,或双声,或叠韵的关系。

2.从字形上看,通假字多见于形声字,通假与被通假的字,又以具有相同的声符者居多。

3.从借代关系看,通假字与被通假字有单借和互借之别。所谓单借,指甲能借乙,乙却不能借甲。如“欲信大义于天下”,“信”通“伸”,而“诚信”的“信”却不能用“伸”代替。

如:愿伯具言臣之不敢倍德也。“倍”通“背”,但“倍道兼程”却不能写作“背道兼程”。古书中的通假现象以单借为多,互借较少。4.通假字一般是一对一的关系,即一个字仅被另一个借用,但也有不少字可被两个或两个以上的字借用。

例:①主齐盟者,谁能辨焉?(《左传·昭公元年》)“辨”通“办”。

②若夫乘天地之正,而御六气之辩以游无穷者,彼且恶乎待哉?(《逍遥游》)“辩”通“变”。

③望于山川,辨于众神。(《史记·五帝传》)“辨”通“遍”。

④其于宗庙朝,辨辨言,唯谨尔。(《史记·孔子世家》)“辨”通“便”。在辨别通假字时应注意:(一)古今语音变化很大,有些古代音同音近的字到现在可能变得完全不同了,千万不能只据今音作准则。(二)在没有别的例证时,不可只据音同音近而轻言通假。经典例题

阅读下面的文字,完成下题。

苏子说齐

苏代为燕说齐。未见齐王,先说淳于髡曰:“人有卖骏马者,比三旦立市,人莫之知。往见伯乐曰:‘臣有骏马,欲卖之,比①三旦②立于市,人莫与言,愿子还而视之,去而顾之,臣请献一朝之贾。’伯乐乃还而视之,去而顾之,一旦而马价十倍。今臣欲以骏马见于王,莫为臣先后者,足下有意为臣伯乐乎?臣请献白璧一双,黄金千镒,以为马食。”淳于髡曰:“谨闻命矣。”入言之王而见之,齐王大悦苏子。

(《战国策·燕策二》)

注:①比:连续。②旦:早晨。试找出文中的两个通假字。

答:______________________________________

解析:在阅读文言文时,如遇这个字的本意解释不通,再参照学过的例句,以及在语境中的意思判断。“愿子还而视之”中的“还”在《荆轲刺秦王中》有“秦王还柱走”,“还”通“环”,在此通“环”也很恰当,意为“围绕着马看,转圈看。”“臣请献一朝之贾”根据语境一定是“请允许我献上一早晨的工钱”,所以“贾”通“价”。

答案:“还”通“环” “贾”通“价”知能导练 击水三千,扶摇九万 一、基础测试

1.下列词语中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A.朔风(shuò) 塑料(suò)

溯源(sù) 横槊赋诗(shuò)

B.舳舻(zhú) 压轴(zhóu)

远岫(xiù) 油然而生(yóu)

C.窈窕(yǎo) 执拗(niù)

山坳(ào) 呦呦鹿鸣(yōu)D.酾酒(shī) 骊山(lí)

黄鹂(lì) 迤逦而来(lǐ)

解析:A.塑sù;B.轴zhòu;D.鹂lí。

答案:C

2.下列句子中,加点的成语使用恰当的一项是( )

A.在王家岭矿难中,我们虽然创造了世界搜救史上的奇迹,8天8夜搜救出115名遇险矿工,但仍有38名工人遇难,逝者如斯,这38条鲜活的生命应该警示我们:安全生产高于天。

B.对于中国古代诗歌的浩繁而言,我所学到的不过是沧海一粟,还远不能说了解了它的全貌,但是,我从中汲取的文学元素和精神营养却足以让我享用终身。C.在一场场的灾难当中,伟大的中国人民演绎了多少如泣如诉的故事,这一切的一切,彰显了中华民族善良勇敢,勤劳智慧,坚强不屈,团结互助的优良传统。

D.想起大学时代,同学们最爱听的是季羡林大师的国学课,季老讲课,语调平稳,语言朴实,旁征博引中也没有半点张扬,更没有一丝的煽情,可就是在这平静的讲说诱导中,叫你不能不正襟危坐,洗耳恭听。解析:A.逝者如斯:指流水或时间逝去。B.沧海一粟:形容渺小,而不形容少。C.如泣如诉:形容声音悲凉凄切,此应为“可歌可泣”。D.正襟危坐:形容严肃或恭敬的样子。

答案:D3.下列各组句子中,对加点词的解释不完全正确的一项是( )

A.清风徐来,水波不兴(缓缓地)

少焉,月出于东山之上(一会儿)

B.纵一苇之所如(指小船)

浩浩乎如冯虚御风(虚无,空虚)

C.击空明兮溯流光(江面浮动的月光)

苏子愀然(容颜改变的样子)D.方其破荆州,下江陵(攻占)

哀吾生之须臾(片刻,短暂)

解析:B项下句的“虚”应为“太空”。

答案:B

4.下面各句中加点的词都有活用现象,分类正确的一项是( )

①舞幽壑之潜蛟 ②泣孤舟之嫠妇 ③乌鹊南飞 ④西望夏口 ⑤东望武昌 ⑥方其破荆州 ⑦顺流而东也 ⑧侣鱼虾而友麋鹿 ⑨侣鱼虾而友麋鹿

A.①②/③④⑤/⑥/⑦/⑧⑨

B.①②/③④⑤⑦/⑥/⑧⑨

C.①②/③④⑤/⑥⑦/⑧⑨

D.①②⑧⑨/③④⑤/⑥/⑦解析:①②动词的使动用法。③④⑤名词作状语。⑥形容词作动词。⑦名词作动词。⑧⑨名词的意动用法。

答案:A5.下列各组句子中加点字的意义和用法相同的一项是( )

A.知不可乎骤得

相与枕藉乎舟中

B.其声呜呜然

自其不变者而观之

C.逝者如斯,而未尝往也

客喜而笑,洗盏更酌

D.举匏樽以相属

挟飞仙以遨游解析:A.前句,助词,后句,介词,在;B.前句“那”,后句“它”;C.前句,表转折“却”,后句表修饰;D.均为连词,表修饰。

答案:D6.下列对有关常识的判断不正确的一项是( )

A.“壬戌之秋”中的“壬戌”,采用的是干支纪年法,即“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”十天干,与“子、丑、寅、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥”十二地支循环相配来纪年,全部循环一次为60年。

B.“七月既望”中的“既望”是据月亮的情况来记日,每月初一为朔,十五为望,十六为既望,三十为晦。C.“徘徊于斗牛之间”中的“斗牛”,与“人生常离别,动如参与商”中的“参”“商”相同,都是星宿的名称,前者是“斗宿”和“牛宿”;后者是“参星”和“商星”,后者因为此出彼没不同时出现,常用来比喻亲友难以相见。

D.“苏子”当中的“子”是古代对男子的美称,如孔子,孟子等,与“将子无怒”中的“子”同,与《核舟记》中“虞山王毅淑远甫刻”中的“甫”也相同。

解析:D项中“将子无怒”中的“子”是对对方的敬称,相当于“您”。

答案:D二、课内阅读

阅读下面节选,完成7~10题。

苏子愀然,正襟危坐而问客曰:“何为其然也?”客曰:“‘月明星稀,乌鹊南飞’,此非曹孟德之诗乎?西望夏口,东望武昌,山川相缪,郁乎苍苍,此非孟德之困于周郎者乎?方其破荆州,下江陵,顺流而东也,舳舻千里,旌旗蔽空,酾酒临江,横槊赋诗,固一世之雄也,而今安在哉?况吾与子渔樵于江渚之上,侣鱼虾而友麋鹿,驾一叶之扁舟,举匏樽以相属。 寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

苏子曰:“客亦知夫水与月乎?逝者如斯,而未尝往也;盈虚者如彼,而卒莫消长也。盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也,而又何羡乎!且夫天地之间,物各有主,苟非吾之所有,虽一毫而莫取。惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”7.下列句子中,加点词的解释不正确的一项是( )

A.酾酒临江 酾:斟酒

B.挟飞仙以遨游 挟:挟持

C.则天地曾不能以一瞬 曾:竟然

D.是造物者之无尽藏也 造物者:自然

解析:B项“挟”应为“偕同”。

答案:B8.下列各项中引用或化用的句子对应关系不当的是( )

A.诵明月之诗,歌窈窕之章——《诗经》

B.逝者如斯,而未尝往也——《孟子》

C.浩浩乎如冯虚御风——《庄子》

D.月明星稀,乌鹊南飞——曹操

解析:B项,语出《论语》。

答案:B9.根据文段可知,客人“托遗响于悲风”的原因有三:一是从人物方面由古代“一世之雄”与___________________对比而生悲;二是从宇宙方面由山川之无穷与_____________________对比而生悲;三是从理想方面由挟仙遨游,抱月长终的愿望与_____________________的现实对比而生悲。“当今等闲之辈”“吾生之须臾”“不可乎骤得”10.本段融景、情、理于一炉,抒写了作者对历史英雄人物的感慨,探讨宇宙与人生的哲理,表现了他在政治上受到挫折的苦闷心情,按下列要求简要回答。

(1)描摹“景”的词句______________________________

(2)表现“情”的词句_____________________________

(3)生发“理”的词句_____________________________

答案:(1)“山川相缪,郁乎苍苍”,“舳舻千里,旌旗蔽空”

(2)“愀然”“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”

(3)“……固一世之雄也,而今安在哉”三、能力拓展

阅读下面文字,完成11~14题。

后赤壁赋

苏轼

是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予,过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月。顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴;月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺。山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣!予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫,盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动;山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有孤鹤,横江东来,翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐乎?”问其姓名,俯而不答。“呜乎!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。11.下列句子中,加点词语的解释错误的一项是( )

A.摄衣而上 摄:提起

B.归而谋诸妇 诸:之于

C.履巉岩,披蒙茸 披:覆盖

D.道士顾笑,予亦惊寤 顾:只是

解析:C项披:拨开。

答案:C12.下列各组句子中,加点虚词的意义和用法相同的一项是( )

A.步自雪堂,将归于临皋

月出于东山之上

B.曾日月之几何,而江山不可复识矣

固一世之雄也,而今安在哉

C.听其所止而休焉

且焉置土石

D.以待子不时之需

犹不能不以之兴怀解析:B中两个“而”全是转折连词。A.“介词,到”/“介词,从”;C.“句末语气助词”/“疑问代词,哪里”;D.“连词,用来”/“介词,因。”

答案:B13.下面对文章解说有误的一项是( )

A.这篇文赋是《前赤壁赋》的姊妹篇。两赋抒情写意,大体相同,而此篇表现作者幻想超尘出世以求解脱的情思比前篇更为具体而深沉,末尾鹤化道士的幻觉幻境,更多具一层浪漫主义的艺术特色。

B.全文以游踪为线索,以时空的变化,逐步推出新境,显现出作者文思奔涌,奇想联翩,幽情妙趣,随文毕现的艺术特色。

C.苏轼秋天刚写完《赤壁赋》,由于情犹未尽,又在严冬写了这篇《后赤壁赋》。D.《后赤壁赋》写的是月夜之游,但描绘的不再是江上明月,而是山间草木,景色也由清幽转为峭拔。

解析:这篇赋是作者在三个月后再游赤壁时所作。

答案:C14.翻译文中画线句子。

(1)曾日月之几何,而江山不可复识矣。

(2)反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

(3)畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也耶?

解析:(1)重点词语:曾、几何、江山。(2)重点字词:反、于、听、休。

答案:(1)才过了多久呀,以前的风景竟再也认不出来了。

(2)回转身上了船,把船撑到江心,听凭它漂到哪儿就在哪儿休息。

(3)昨天晚上,一边叫一边飞过我船上的,不是你吗?参考译文:

这一年的十月十五日,我从雪堂步行出发,将要回到临皋亭去。两位客人跟着我,经过黄泥坂。这时候,霜露已经降下,树叶完全脱落;人影映在地上,抬头望见银白色的月亮。看看这四周景色很是愉快,于是边走边唱,互相应和。一会儿,我叹息说:“有了客人没有酒,有了酒没有菜肴;月光皎洁,微风清爽,怎么度过这个美好的夜晚呢?”客人说:“今天傍晚,撒网捕到一条鱼,大大的嘴巴,细细的鳞片,形状就像吴淞江的鲈鱼。但是从哪里能弄到酒呢?”回去跟妻子商量,妻子说:“我有一斗酒,收藏很久了,等着你随时取用。”于是带着酒和鱼,再次在赤壁下面游览。江里的流水发出声响,两岸陡峭的崖壁高达千尺。山显得高了,月显得小了,江水退落,石头显露出来。才过了多少日子啊,江上的景象却不能再辨认了。我就提起衣襟上岸,踏着险峻的山岩,拨开稠密的野草,蹲在宛如虎豹的山石上,行走在盘曲、古老的树林中间;爬上鹘鸟建造高巢的崖壁,俯身下望水神冯夷的深宫。两位客人不能跟着我上来。我高声长啸,草木震荡,山谷回响,风起浪涌。我也感到凄凉悲伤、阴森恐怖,害怕得不能停留了。回转身来登上小船,飘浮到江心,让它停到哪里就在哪里休息。这时快到半夜了,向四周望去,寂寞空虚。恰好有一只孤鹤,横穿大江上空从东面飞来,翅膀有如车轮,黑色的裙子,白色的上衣,戛然长叫一声,擦过我的小船,一直向西面飞去。过了一会儿,我和客人离船登岸,客人辞去,我也睡觉。梦见一个道士,穿着羽衣,飘然轻快地经过临皋亭的下面,向我拱手行礼,说:“赤壁的游览快乐吗?”我问他的姓名,他低着头不回答。“唉呀!我明白了!昨天晚上,叫着从我船上飞过去的,不就是您么?”道士只是笑了笑,我也惊醒了。打开房门一看,不知道他到哪里去了。四、语言表达

15.将下面句子重组为一个单句,不能改变原意。

苏东坡的盖世才华固然是使他让无数后人崇拜和偏爱的主要因素,但他的儒雅与豪放、既富于正义又富于情感的天性则是他令后人崇拜和偏爱的又一原因。

解析:衡量单句的标准是:只有一套主谓结构,所以解题时先确定句子主干,再把其它的句子变为句子的修饰成分,如定语、状语等,还不能丢落内容。答案:苏东坡的儒雅与豪放,既富于正义又富于情感的天性是除他盖世才华这一主要因素之外令无数后人崇拜和偏爱的又一原因。

16.读资料,看图画,结合《赤壁赋》,谈谈你对苏轼书画风格与其性格关系的看法。(50字以上)

中国书画名家——苏轼

苏轼强调绘画抒写主观情感的功能,主张诗画相融相通,要求作品有诗的境界,物象有活的精神,是宋代文人墨戏的创导者与实践者。他的传世作品《枯木竹石图》,绘干扭枝曲的枯树,若挣扎伸展,坚硬顽强;虽笔墨不多,却有孤傲险怪之气,与其傲岸豪放的性格相一致,抒发了胸中的磊落不平。在苏轼的倡导下,绘画讲究自我表现,追求意境“神似”的风气,得到文人和士大夫的普遍认同。文同、李公麟、王诜、赵令穰、米芾父子等沿波而起,躬行实践,使中国绘画的精神内涵日益深厚。绘画有否书卷气也成为后人评价作品优劣的重要标准。答案要点:书画如其人 坚硬顽强 孤傲险怪 不向逆境屈服,傲岸豪放课后撷珍 他山之石,可以攻玉 素 材 点 说(学生用书P76)

苏东坡的豁达

在古往今来的人物中,苏轼可以算是比较“倒霉”的一位:满腹才华却无用武之地,一个饱读诗书的文人偏偏被贬到黄州做一个徒有虚名的“武官”,不论是新党当政,还是旧党得势,无罪的他总是被越贬越远。但他并没有因此而消沉,而是尽情享受“江上之清风,与山间之明月”。面对人生的“风雨”,他能坦然地“吟啸且徐行”,“一蓑烟雨任平生”。面对清风明月,他能“飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”。 这是何等的气魄与心胸?这是何等的智慧与人格?这种乐观旷达的情怀,可供我们作为人生的借鉴。

点说:人生路上走,谁人不会经风雨,谁人能够无坎坷。经风雨,学苏子,“竹杖芒鞋轻胜马”,“一蓑烟雨任平生”;遇坎坷,效苏轼,坦然“吟啸且徐行”“也无风雨也无晴”。人生不如意常十之八九,一帆风顺者世上几无,在面对不如意或逆境时,苏轼为我们作出了榜样:淡定心志,豁达胸怀;放远目光,开阔胸襟。坚信风雨过后会有彩虹,坚信闯过去前面是个天。待你走过风雨,渡过难关后,定会有苏轼一样的感觉:“回首向来萧瑟处,也无风雨也无晴。”说 事 悟 理(学生用书P76)

玫瑰和不谢的花

花园里有一对邻居:玫瑰和不谢的花,它们总是互相赞赏。

不谢的花道:“我羡慕你的美丽和芬芳;你是上帝的宠儿,人类爱情的象征。”

玫瑰回答说:“我的荣华并不能长久,轻浮就会萎谢凋零,怎比你能永葆青春,花开不谢,你才最令人羡慕呢!”悟言:“尺有所短,寸有所长”,“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香”。世间万物就是这样,各有所短,各有所长。不盯别人短处,莫羡他人长处;守住自己的,只有自己的才最宝贵。