语文课件 新课标同步新课标必修2:10.游褒禅山记

文档属性

| 名称 | 语文课件 新课标同步新课标必修2:10.游褒禅山记 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件108张PPT。10.*游褒禅山记 开篇记诵 聚沙成塔,集腋成裘 诗 歌 品 读(学生用书P77)

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。【赏析】 诗的首两句写登临气象,通过夸张手法和用典来显现高远开阔的特点。山高塔高则所见远,不仅水光潋滟的西子湖、山泉幽曲的九溪十八涧等胜迹可以尽收眼底,开阔奔放,滔滔入海的钱塘江也隐约可见,又自然地联想到海上日出的宏伟景象,又用“闻说”引入典故(《述异志》载“东南有桃都山,上有大树,名曰桃都。枝相去三千里,上有天鸡,日初出照此木,天鸡则鸣,天下之鸡皆随之鸣”,遐想美妙。诗的后两句还是在作者实际经历体验和兴奋心理的基础上,形象地写出了站得高望得远的真理:身在最高层,浮云已是飘游脚下之物,自不能障目矣;如若心在最高层,则琐屑纷杂之事,亦必不能蔽思矣。从此可以看出年方三十的青年政治家的抱负和自信。名 言 名 句(学生用书P77)

课内名句

1.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

2.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

3.尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

4.此所以学者不可以不深思而慎取之也。王安石其他名句

1.春色恼人眠不得,月移花影上栏干。

——《夜直》

2.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

——《泊船瓜洲》

3.君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北。

——《明妃曲二首》4.纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘。

——《北陂杏花》

5.遥知不是雪,为有暗香来。

——《梅花》

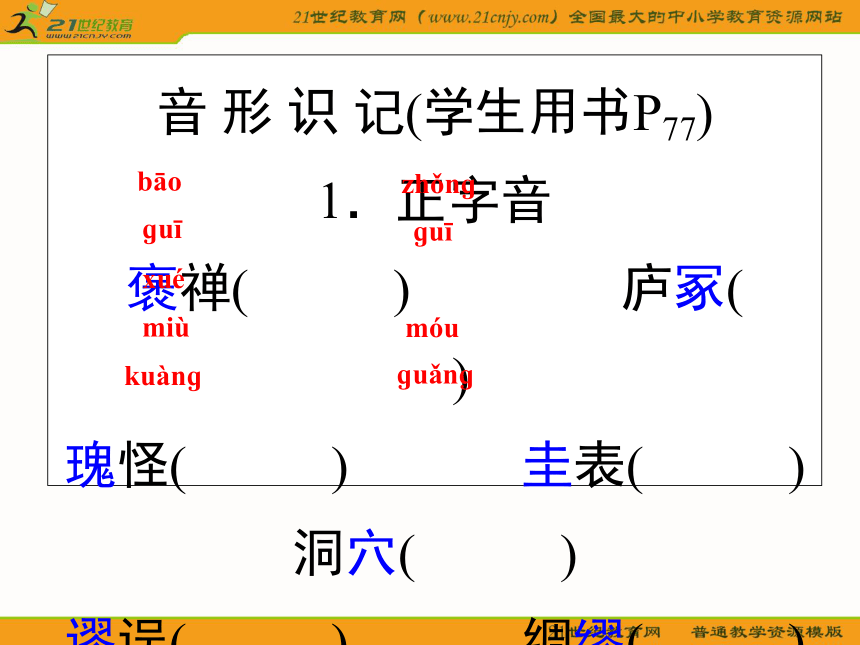

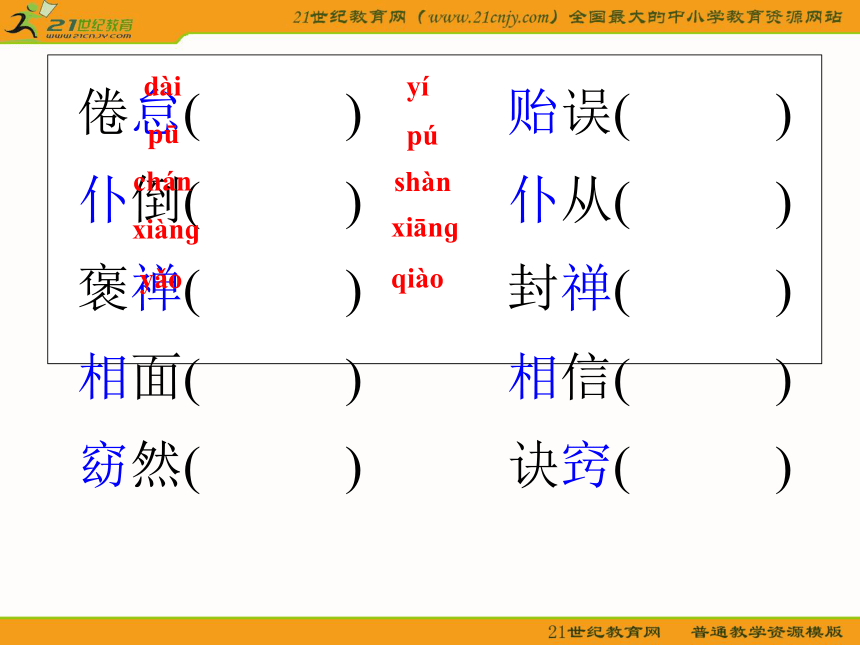

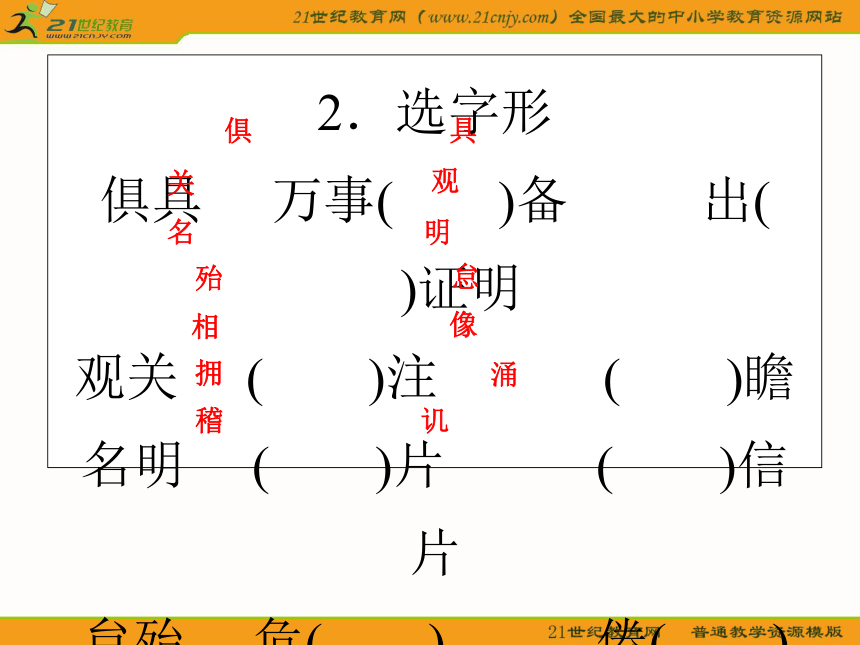

自主积累 预行跬步,以期千里 音 形 识 记(学生用书P77) 1.正字音 褒禅( ) 庐冢( ) 瑰怪( ) 圭表( ) 洞穴( ) 谬误( ) 绸缪( ) 平旷( ) 粗犷( )bāozhǒnɡɡuīɡuīxuémiùmóukuànɡɡuǎnɡ 倦怠( ) 贻误( ) 仆倒( ) 仆从( ) 褒禅( ) 封禅( ) 相面( ) 相信( ) 窈然( ) 诀窍( )dàiyípūpúchánshànxiànɡxiānɡyǎoqiào2.选字形 俱具 万事( )备 出( )证明 观关 ( )注 ( )瞻 名明 ( )片 ( )信片 怠殆 危( ) 倦( ) 像相 照( ) 机 录( )机 拥涌 蜂( ) 而入 ( )泉相报 讥稽 无( )之谈 ( )弹时政俱具关观名明殆怠相像拥涌稽讥词 语 辨 释(学生用书P78) 1.重点词语 (1)唐浮屠慧褒始舍于其址( ) (2)其文漫灭( ) (3)遂与之俱出( ) (4)则或咎其欲出者( ) (5)无物以相之( ) (6)又以悲夫古书之不存( )山麓模糊、磨灭一起责备帮助感叹(7)而世之奇伟、瑰怪非常之观( ) (8)何可胜道也哉( ) (9)此所以学者不可以不深思而慎取之也( ) (10)于是余有叹焉( )不平凡尽求学的人对这事2.一词多义 (1)文 其文漫灭( ) 独其为文犹可识( ) 言之无文,行而不远( ) (2)观 古人之观于天地、山川( ) 非常之观( ) 予观夫巴陵胜状( )碑文文字文采观察景象看(3)名 以故其后名之曰( ) 后世之谬其传而莫能名者( ) 山不在高,有仙则名( ) (4)得 往往有得( ) 而不得极夫游之乐也( ) 吾得兄事之( )称呼说出出名收获能够一定要(5)加 则其至又加少也( ) 牺牲玉帛,弗敢加也( ) 加彘肩其上( ) (6)其 始舍于其址( ) 而余亦悔其随之( ) 其孰能讥之乎( )更加虚报放置它的自己语气副词,难道3.词类活用

名词的活用

(1)名词作动词

①唐浮图慧褒始舍于其址(筑舍定居)

②以故其后名之曰(命名)

③由山以上五六里(向上走) (2)名词作状语

有泉侧出(从旁边)

动词的活用

动词作名词

①往往有得(收获,心得)

②其进愈难,而其见愈奇(见到的景象)形容词的活用

(1)形容词作名词

①入之甚寒,问其深(深度)

②至于幽暗昏惑而无物以相之(幽深昏暗、叫人迷乱的地方)

(2)形容词作动词

①则其好游者不能穷也(走到尽头)

②火尚足以明也(照明)

③后世之谬其传(弄错) 把 握 句 式(学生用书P78)

1.省略句

而卒葬(于)之

有碑仆(于)道

有志矣,不随(之)以止也

又以(之)悲夫古书之不存

然力足以至焉(而不至)2.判断句

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

所谓前洞也

此余之所得也

此所以学者不可以不深思而慎取之也

3.状语后置句

唐浮图慧褒始舍于其址

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽课堂探究 学贵有疑,疑则方进 文 本 探 究(学生用书P79)

一、感知文本

(一)相关链接

1.作家作品

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(现江西省临川县)人。北宋政治家、思想家和文学家。仁宗庆历进士。嘉祐三年(公元1058年)上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的局面,推行富国强兵政策,抑制大官僚地主的兼并,强化统治力量,以防大规模的农民起义,巩固地主阶级的统治。 神宗熙宁二年(公元1069年)任参知 政事。次年任宰相,依靠神宗,实 行变法。因保守派反对,新法迭遭 阻碍。列宁称他为“中国十一世纪 的改革家”。熙宁七年辞退,次年 再相;九年再辞,退居江宁(今江 苏南京),封荆国公,世称“王荆公”,卒谥“文”。 他强调“权时之变”,反对因循保守。其诗文颇有揭露时弊、反映社会矛盾之意,体现了他的政治主张和抱负。散文雄健峭拔,被推为“唐宋八大家”之一。诗歌遒劲清新。词虽不多但风格高峻。他的作品今存《临川先生文集》《临川集拾遗》等。2.文体常识

“记”是一种文体,一般用于写人、记事,也有用于状物抒情说理的。这种文体,其表达方式往往是记叙、描写和议论、抒情紧密联系,综合运用。在结构上,或开门见山,亮出观点,再记叙状物加以证明;或先绘景状物记事,然后顺势归结,道出哲理;或将情志、事理蕴含于写景记事之中。《游褒禅山记》《石钟山记》就是这类作品的类型。3.背景资料

公元1051~1054年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,与两位朋友和两个弟弟在归途中游览了褒禅山,同年7月以追记形式写下此文,并抒发了自己的感想。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这跟本文“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”的观点是一致的,可视为这一观点的发展。4.理顺结构5.归纳主旨

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。 (二)诗文译注二、重点探究

1.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

提示:这篇文章以记游为载体, 因事说理, 生发议论, 阐释学人治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来, 如, 文章开篇对华山、 慧空禅院、 仆碑由来的考释,即非一般的写景文字, 而具有古人的实证精神。 又如, 文中写游华山后洞的经过, 先写后洞幽深、 昏暗、寒气袭人, 次写景色越进越奇, 再写游者越深越少, 又写 “有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来, 尽陈所见, 波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻古人治学,入之愈深, 则所获益精, 只有不屈不挠地深入探索, 才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。作者最后写倒在路边的碑, “其文漫灭, 独其为文犹可识, 曰 ‘花山’”,进而考究今人读音之误, 与篇首相呼应, 结构严丝合缝,脉络清晰。2.作者为何由“仆碑”而“悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者”呢?“仆碑”和“古书”有何关系?

提示: 作者并不只想就“仆碑”上的文字进行议论,而是想议论人们对所有“不存”的“古书”上知识的误传而带来的危害,从而得出“此所以学者不可以不深思而慎取之也”的结论,因此作者自然由“仆碑”过渡到“又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者”。“仆碑”和“古书”是特殊和一般的关系,是点和面的关系,是“斑”和“豹”的关系。3.作者游褒禅山得到的启示是什么?

提示:作者一方面由游览华山未能深入后洞谈起,指出必须有不畏艰险、 勇往直前的坚强意志,再应有足够的力量,还要具备可资凭借的物质条件, 只有这样具备“志”“力”和可以辅助的“物”三者, 才能达到预期的目的。 又通过山名读音的以讹传讹,联想到古籍的以讹传讹,提出为学应该“深思而慎取之”, 倡导严谨的治学态度和求实精神。备 考 点 滴(学生用书P81)

理解常见文言句式

理解和掌握与现代汉语不同的句式和用法,对于理解并翻译句子以及理解全文的意思都有着重要的作用,因此应予以足够重视。1.判断句

判断句的主要特点是不用判断词。其常见的句式有:

(1)“……者,……也”式,如:廉颇者,赵之良将也。

(2)“……者,……”或“……,……也”式,如:①粟者,民之所种。②夫战,勇气也。

(3)“者也”连用式,如:沛公之参乘樊哙者也。

(4)不用“者也”式,如:刘备,天下枭雄。(5)用“即”“乃”“为”“则”“皆”“非”等表判断,如:①若事之不济,此乃天也。②此则岳阳楼之大观也。③视之,非字而画。

(6)用“是”表判断,如:巨是凡人。

2.被动句

被动句是在形式上具有结构特征的表示被动的句式。常见的被动句有如下几种:

(1)“于”字式,如:而君幸于赵王。

(2)“见”字式(包括“受……于”“见……于”式),如:①臣诚恐见欺于王而负赵。②吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

(3)“为”字式,如:身客死于秦,为天下笑。(4)“为……所”式(包括“……为所”式),如:有如此之势,而为秦人积威之所劫哉。

(5)“被”字式,如:信而见疑,忠而被谤。

(6)意念式,如:兵挫地削,亡其六郡。 3.倒装句

(1)谓语前置

有时为了强调谓语,把谓语置于主语前,这就叫谓语前置或叫主谓倒装句。如:

甚矣,汝之不惠!

安在公子能急人之困也!3.倒装句

(1)谓语前置

有时为了强调谓语,把谓语置于主语前,这就叫谓语前置或叫主谓倒装句。如:

甚矣,汝之不惠!

安在公子能急人之困也!②疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置。如:

微斯人,吾谁与归?

大王来何操?

③用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。如:

句读之不知,惑之不解

去我三十里,惟命是听④一些介词的宾语不是疑问代词,但是为了强调也放在介词前。如:

余是以记之

一言以蔽之

⑤介宾短语是方位词时,有时也放在介词前。如:

项王、项伯东向坐;亚父南向坐 (3)介词结构后置

①介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯放在谓语动词前作状语,翻译的时候就把它当成了状语,因此也有人称它“状语后置”或“介词结构后置”。

如:事急矣,请奉命求救于孙将军

②介词结构“以……”有时也放在谓语后做后置状语。

如:裹以帷幕(4)定语后置

定语是修饰限制名词的。定语一般要放在中心词之前。在文言文中,有时也可以放在中心语之后,我们叫它“定语后置”。

①以“者”为标志的定语前置。如:

求人可使报秦者

太子及宾客知其事者

②以“之”为标志的定语后置。如:

蚓无爪牙之利,筋骨 之强。

居庙堂 之高 ③用“之”与“者”联合构成定语后置。如:

马之千里者

石 之铿然有声者4.成分省略

句中省略某词或某成分,在文言文中是很多的,常见的有:

(1)省略主语。如:(公)度我至军中,公乃入。

(2)省略谓语或谓语动词。如:公之视廉将军孰与秦王(厉害)?

(3)省略宾语或介词后的宾语。如:折藏之,归以(图画)示成。(4)省略介词“于”“以”等。如:蹑足(于)行伍之间。

(5)省略兼语。如:杞子自郑使(人)告于秦。

其中以省略主语与省略宾语最为常见。

经典例题

阅读下面的短文,翻译画横线的句子。

工之侨得良桐焉,斫(zhuó砍)而为琴,弦而鼓之,金声而玉应,自以为天下之美也。献之太常,使国工视之,曰“弗古”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古款识(款,古代钟鼎上刻的文字)焉;匣而埋诸土。期年出之,抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰“希世之珍也”。工之侨闻之,叹曰:“悲哉,世也!岂独一琴哉?莫不然矣!而不早图之,其与亡矣。”遂去,入于岩冥之山,不知其所终。(1)弦而鼓之,金声而玉应,自以为天下之美也。

译文:_________________________________

(2)工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古款识焉;匣而埋诸土。

译文:_________________________________

(3)莫不然矣!而不早图之,其与亡矣。

译文:_________________________________解析:(1)要了解,“弦”“鼓”是名词作动词,“金声而玉应”是省略句,省略了前边的谓语“发出”,“自以为天下之美也”为判断句。(2)要了解“诸”“焉”为兼词“之于”“于之”。“谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古款识焉”全都为介宾短语后置句。(3)“莫不然矣”是否定判断句,“其与亡矣”是省略句应为“其(吾)与(之)亡矣”。答案:(1)装上弦弹奏它,发出金石一般清脆的响声,自己认为是普天之下最美好的东西。

(2)工之侨回来后,和漆工谋划,在它上面作了断裂的纹;又与篆工谋划,落上了古款;然后装在匣里埋到土中。

(3)没有什么不是这样的,如果不早打算,我要和这个社会一同灭亡了。

知能导练 击水三千,扶摇九万 一、基础测试

1.下列各项,每对词语中加点的字读音全都相同的一项是( )

A.褒禅/同胞 庐冢/沪剧

仆倒/朴刀 梵语/焚烧

B.禅院/蝉联 怠慢/骀荡

穴位/噱头 归咎/负疚

C.瑰丽/傀儡 圭臬/鲑珍

旷远/犷悍 昏惑/豁达D.讥刺/稽首 渔父/杜甫

侧出/凄恻 拥火/涌入

解析:A.bāo/bāo,lú/hù,pū/pō,fàn/fén;B.依次读:chán,dài,xué,jiù;C.ɡuī/kuǐ,ɡuī/xié,kuànɡ/ɡuǎnɡ,huò/huò;D.jī/qǐ,fǔ/fǔ,cè/cè,yōnɡ/yǒnɡ。

答案:B2.对下列加点词解释有误的一项是( )

A.以其乃华山之阳名之也 阳:山之南水之北为阳

B.火尚足以明也 明:明亮

C.既其出,则或咎其欲出者 咎:责怪

D.又以悲夫古书之不存 悲:感叹

解析:B项明:照明,动词。

答案:B3.下列句中加点的词语与现代汉语意义相同的一项是( )

A.此所以学者不可以不深思而慎取之也

B.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

C.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

D.盖余所至,比好游者尚不能十一

解析:A项学者:求学的人。B项非常:不同一般。D项十一:十分之一。

答案:C4.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.既其出,则或咎其欲出者

其孰能讥之乎?

B.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼……

而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

C.后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉

常在于险远,而人之所罕至焉

D.夫夷以近,则游者众

以其乃华山之阳名之也解析:C.前后都为助词,取消句子独立性;A.代我们/语气词,反问;B.表示“对”/表示“在”;D.连词“而”,表并列/表原因。

答案:C5.下列各句在文中的意思翻译准确的一项是( )

A.今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

现在读的“华”读成“华实”的“华”大概是弄错了它的读音。

B.盖余所致,比好游者尚不能十一。

大概我所到的地方,比起游兴高的人还不到十分之一。

C.有志矣,不随以止也。

有了志向,不随随便便停止。

D.后世之谬其传而莫能名者。

后代人弄错它的读音而没有人能说明白。解析:A.“弄错”应为“错误”;C.“随随便便”应为“跟随别人”;D.“者”没译出来,应为“说明白的情况”。

答案:B6.下列解说有误的一项是( )

A.“庐陵萧君圭君玉”中“庐陵”是籍贯,“萧”是姓,“君”是对人的尊称,“圭”是名,“君玉”是字。

B.“至和元年七月某日,临川王某记”中,前一个“某”指日期,后一个“某”代王安石的名,“临川”是籍贯。

C.“长乐王回深父”中“长乐”是籍贯,“王”是姓,“回”是名,“深父”是字。D.“安国平父、安上纯父”中“安国、安上”是名,“平父、纯父”是字。

解析:“君圭”是名。

答案:A

二、课内阅读

阅读下面的节选,完成7~10题。

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

7.对下列句中加点词的解释,正确的一项是( )

A.于是余有叹焉 叹:叹息

B.夫夷以近 夷:平安

C.而人之所罕至焉 罕:少

D.其孰能讥之乎 孰:怎么

解析:A.应为“感叹”;B.应为“平坦”;D.应为“谁”。

答案:C8.下列各项中“以”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.有志矣,不随以止也

B.夫夷以近,则游者众

C.余与四人拥火以入

D.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

解析:A、B、C三项均为连词,D项为介词。

答案:D9.下列对这段文字的解说,不正确的一项是( )

A.作者对古人求思之深作了赞扬,但古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜。

B.作者认为要到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,需要的志、力、物,三者之中,“志”最重要。

C.作者认为只要尽了“吾志”,即使不能到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,也是没有什么值得后悔的。

D.平和近的地方,游览的人多,但这些人看不到奇伟、瑰怪、非常之观。解析:A项中“古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜”属无中生有。

答案:A10.将文言文阅读材料中加横线的语句翻译成现代汉语。

(1)而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

译文:________________________________

答案:(1)但世上的奇妙雄伟、珍贵奇特,不平凡的景象,常在那险要僻远的地方,因而人们很少到达那里,所以没有志向的人是不能到达的。 (2)然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

译文:________________________________

答案:(2)然而,力量足能到达(却没有到),在别人看来是可以嘲笑的,在自己看来也是有悔恨的;尽了自己的努力却没有到达的,便可以不后悔了,难道谁还会讥笑他吗?三、能力提升

阅读下面文言文,完成11~14题。

黄州快哉亭记

苏辙

江出西陵,始得平地。其流奔放肆大,南合沅、湘,北合汉、沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下,变化倏忽,动心骇目,不可久视,今乃·得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出,渔夫樵父之舍,皆可指数,此其所以为快哉者也。至于长洲之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛,其流风遗迹,亦足以称快世俗。

昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇不遇之变;楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖,无所不快;而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!

元丰六年十一月朔日,赵郡苏辙记。11.下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.南合沅、湘 合:汇合

B.而人有遇不遇之变 遇:遇到时机/被常识

C.将何适而非快 适:安适

D.穷耳目之胜以自适也哉 胜:美景

解析:C项“适”应为“到,前往”。

答案:C12.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.夜则鱼龙悲啸于其下

唐浮图慧褒始舍于其址

B.今乃得玩之几席之上

乃不知有汉,无论魏晋

C.振之以清风

余与四人拥火以入

D.此其所以为快哉者也

所以游目骋怀解析:A项均为介词“在”;B项,前“才”,后“竟”;C项,前介词,用;后连词,表修饰;D项,前表原因,……的原因,后表凭借,用来……。

答案:A13.下列各句对文章的阐述赏析,不正确的一项是( )

A.文章从亭的建造和命名写起,极力描绘渲染江景的壮观,以及观览江景,凭吊古迹的快意。

B.文章紧扣题目,七次说及“快”字,借景抒情,巧妙道出人生哲理:心中坦然,无所不快。

C.全文围绕“快哉”二字立意,从写景、叙事中引出议论,景、事、情、理四者互为交融。D.作者畅言“快哉”,不仅因为快哉亭所处地理位置的景象使人心旷神怡,而且因为宦途失意之人如果“不以物伤性”,则无论处于什么环境,都能“自放山水之间”而独得其快。

解析:C项中应为“全文围绕‘心中坦然,无所不快’立意”。

答案:C14.翻译文中画线句子。

(1)今乃得玩之几席之上,举目而足。

译文:_________________________________

(2)士生于世,使其中不自得,将何往而非病?

译文:__________________________________

解析:(1)重点词语:乃、玩、举;(2)重点词语:自得、何往、病。答案:(1)现在我才能在亭中的小桌旁席上赏玩这些景色,抬起眼来就看个够。

(2)士人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?

参考译文:

长江出了西陵峡,开始进入平地,水势奔腾浩荡。南边与沅水、湘水合流,北边与汉水和沔水汇聚,水势显得更加壮阔。流到赤壁之下,波浪滚滚,就像是无际的海洋。清河张梦得,贬官后居住在齐安,他在房舍的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的胜景。我的哥哥子瞻给这座亭子起名叫“快哉亭”。在亭子里能看到长江南北上百里、东西三十里。波涛汹涌,风云时而出现,时而消失。白天,船只在亭前往来如梭;夜间,鱼龙在亭下悲鸣。景色瞬息万变,令人触目惊心,不能长久地观看。现在我才能在亭中的小桌旁席上赏玩这些景色,抬起眼来就看个够。向西眺望武昌的群山,(只见)山脉蜿蜒起伏,草木排列成行,烟云消散,阳光普照,捕鱼、打柴的村民的房舍都历历可数。这就是把亭子称为“快哉亭”的道理。至于沙洲的岸边,故城的废墟,是曹孟德、孙仲谋所傲视之处,是周瑜、陆逊率兵驰骋的地方,那些遗留下来的传说和痕迹也足以使一般人称快。从前,楚襄王让宋玉、景差跟随着游兰台宫。一阵风吹来,飒飒作响,楚王敞开衣襟,迎着风,说:“这风多么使人快乐啊!这是我和百姓共有的吧。”宋玉说:“这只是大王的雄风,百姓怎么能和你共同享受它呢?”宋玉的话大概有讽喻的意味吧。风并没有雄雌的区别,而人有是否受到赏识的不同。楚王之所以感到快乐,而百姓之所以感到忧愁,正是由于人们的境遇不同,跟风又有什么关系呢?

士人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?假使胸怀坦荡,不因为外界的影响而妨害性情,那么,到什么地方没有欢乐呢?现在,张君不把贬官当作忧患,在办完了公务之后,便任情漫游山水之间,这大概是因为他的心胸有超过一般人的地方。即使是用蓬草编门,以破瓦片做窗,都没有什么不快乐的事情,更何况在清澈的长江中洗浴,面对着西山的白云,竭尽耳目所能取得的快乐而使自己畅快呢?如果不是这样,那么,连绵的峰峦,深陡的沟壑,辽阔的森林,参天的古木,清风拂摇,明月高照,这些都会成为失意文人感到悲伤憔悴以至难以忍受的景物,怎见得这是能使人快乐的呢?

元丰六年十一月初一,赵郡苏辙记录。四、语言表达

15.阅读下面一段文字,调整画线部分的语序,使语意衔接连贯,并做到各短句格式协调一致,匀整对称。(字数不得增减)

赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是一只野果一朵小花。也许是一个近在咫尺的口信,也许是纯黑的博士帽一顶。也许是山珍海味一桌,也许是作业簿上的一个红5分。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的旧鞋。画线部分修改为:________________________

解析:要把握好这几个句子的意义类别。“鸿雁”“口信”应为一类,“博士帽”“红5分”应为一类,“山珍海味”“野果小花”应为一类。每一类中的两个句子,应按照句意的大小、远近、珍贵、普通排列其先后。

答案:也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是一个近在咫尺的口信。也许是纯黑的博士帽一顶,也许是作业簿上的一个红5分。也许是山珍海味一桌,也许是一只野果一朵小花。16.宋朝朱弁《曲洧旧闻》中有这样的记载:“王荆公性简率,不事修饰奉养,衣服垢污,饮食粗恶一无有择,自少时则然。苏明允着《辩奸论》,其言‘衣臣虏之衣,食犬彘之食,囚首丧面而谈诗书’,以为‘不近人情’者,盖谓是也。”苏洵(明允)以“不近人情”言之,你同意这样的评价吗?

答:____________________________________

答案:示例:我不认为王安石不近人情。作为一个伟大的政治家、改革家,王安石有更为远大的目标,而不会在小节上孜孜以求。他不讲究吃穿正是他高洁品格的体现。课后撷珍 他山之石,可以攻玉 素 材 点 说(学生用书P84)

王安石变法

王安石出于“民不加赋而国用足”的良好用心,以“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”的决心两度罢相,不避艰险,推行新法,结果,劳心费神,事倍功半,不但没有取得变法的成功,反而在众多大官僚的反对声中,在自己阵营不断的内讧和分裂中,在宋神宗的疑虑和以贤德著称的曹皇后(仁宗妻)、高皇后(英宗妻)、向皇后(神宗妻)的干预下宣告了变法的失败。有良好的愿望和动机,并不一定就产生良好的结果。王安石变法的失败可以作为这一论断的注脚。 古来变法,实际上所要解决的就是四个字“理财、用人”。王安石并没有很好地解决用人的问题,因此,他的初衷很好,措施也不能说不得力,却没有收到应有的结果,反而成为新兴官僚集团搜刮地皮,扰民害民的工具,大悖于王安石的良苦用心。

点说一:作为“十一世纪中国最伟大的改革家”,他,王安石是一个难以盖棺定论的人物。自北宋以来,褒之者寥寥,毁之者纭纭。几百年间,无论官言“正史”,还是民间小说、戏曲,王安石的各个方面,从学问到做官;从个人生活到道德品行无不被人诟病。但是,尘垢掩不住真金,浮云遮不住星泽,真正的智者经历史长河的淘洗发出了夺目的光芒。他之所以被诟病,因为他是改革者;他的改革触动了官僚集团的根本利益。面对种种非难,他抱定“天变不足畏,人言不足恤、祖宗之法不足守”的信念,在那死气沉沉的环境中,爆响了一个惊雷。这惊雷,绵延至二十一世纪的今天,仍然振聋发聩。无改革社会便不能进步,要改革必冒风险。是安于现状,安于落后;还是冒险而进,求得发展,这,二十一世纪的改革家们已作出了回答;已带领国人领略着“世之奇伟、瑰怪、非常之观”。点说二:有了良好的愿望,要有良好的结果,就必须有一个良好的过程。王安石变法的失败,失败在他变法的过程,在这个过程中,他没有理好财,他没有用好人,以致事与愿违。反思我们当今的改革,伴随着整个改革的进程,“反腐倡廉”重拳屡出;“解决分配不公”,措施得行;“惠民工程”方法得力;这一切都是在用人、理财上下的硬功。我们不再妄议国家的大计方针,其实每个人的发展,注重愿望,注重结果,更得要注重过程。好的愿望容易确立,好的过程却任重道远,只要抓住了过程,其结果将会水到渠成。说 事 悟 理(学生用书P84)

追求就是幸福

有一个传说很是耐人寻味。

一位年老的盲人琴师带着一位同样双目失明的少年四处流浪漂泊,以弹唱为生计,虽艰辛却坚毅。

有一天,年老的琴师终于弹断了他一生中的第100根琴弦。琴师大喜若狂,因为他师傅生前传给他一个药方,说只有在他弹断了100根琴弦之后,才可以用这药方,也只有到那时这药才灵验——能让他的双目重见光明。琴师兴冲冲带着珍藏多年的药方跑到药铺,然而药铺的人告诉他:这药方上一个字也没有!

琴师木然,那个在心中支撑了他一生的强大力量顷刻间化为乌有,他的精神彻底崩溃。然而,在他走到人生尽头时,他彻底醒悟——师傅是为了让他抱着希望享受生命的每一天。临终前,他郑重地将药方传给了年少的盲童,并重复了当初师傅告诉他的那番话,他也留给盲童一个希望和追求。因为他就是在这个追求的过程中成功地享受了人生。

悟言:生活的真谛是,过程比结果更重要,相比追求的目标,我们应该更加注重过程,因为追求的过程就是幸福,在这个人生奋斗的过程之中,就蕴含着幸福的每一个日子。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,只缘身在最高层。【赏析】 诗的首两句写登临气象,通过夸张手法和用典来显现高远开阔的特点。山高塔高则所见远,不仅水光潋滟的西子湖、山泉幽曲的九溪十八涧等胜迹可以尽收眼底,开阔奔放,滔滔入海的钱塘江也隐约可见,又自然地联想到海上日出的宏伟景象,又用“闻说”引入典故(《述异志》载“东南有桃都山,上有大树,名曰桃都。枝相去三千里,上有天鸡,日初出照此木,天鸡则鸣,天下之鸡皆随之鸣”,遐想美妙。诗的后两句还是在作者实际经历体验和兴奋心理的基础上,形象地写出了站得高望得远的真理:身在最高层,浮云已是飘游脚下之物,自不能障目矣;如若心在最高层,则琐屑纷杂之事,亦必不能蔽思矣。从此可以看出年方三十的青年政治家的抱负和自信。名 言 名 句(学生用书P77)

课内名句

1.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。

2.而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

3.尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

4.此所以学者不可以不深思而慎取之也。王安石其他名句

1.春色恼人眠不得,月移花影上栏干。

——《夜直》

2.春风又绿江南岸,明月何时照我还。

——《泊船瓜洲》

3.君不见咫尺长门闭阿娇,人生失意无南北。

——《明妃曲二首》4.纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘。

——《北陂杏花》

5.遥知不是雪,为有暗香来。

——《梅花》

自主积累 预行跬步,以期千里 音 形 识 记(学生用书P77) 1.正字音 褒禅( ) 庐冢( ) 瑰怪( ) 圭表( ) 洞穴( ) 谬误( ) 绸缪( ) 平旷( ) 粗犷( )bāozhǒnɡɡuīɡuīxuémiùmóukuànɡɡuǎnɡ 倦怠( ) 贻误( ) 仆倒( ) 仆从( ) 褒禅( ) 封禅( ) 相面( ) 相信( ) 窈然( ) 诀窍( )dàiyípūpúchánshànxiànɡxiānɡyǎoqiào2.选字形 俱具 万事( )备 出( )证明 观关 ( )注 ( )瞻 名明 ( )片 ( )信片 怠殆 危( ) 倦( ) 像相 照( ) 机 录( )机 拥涌 蜂( ) 而入 ( )泉相报 讥稽 无( )之谈 ( )弹时政俱具关观名明殆怠相像拥涌稽讥词 语 辨 释(学生用书P78) 1.重点词语 (1)唐浮屠慧褒始舍于其址( ) (2)其文漫灭( ) (3)遂与之俱出( ) (4)则或咎其欲出者( ) (5)无物以相之( ) (6)又以悲夫古书之不存( )山麓模糊、磨灭一起责备帮助感叹(7)而世之奇伟、瑰怪非常之观( ) (8)何可胜道也哉( ) (9)此所以学者不可以不深思而慎取之也( ) (10)于是余有叹焉( )不平凡尽求学的人对这事2.一词多义 (1)文 其文漫灭( ) 独其为文犹可识( ) 言之无文,行而不远( ) (2)观 古人之观于天地、山川( ) 非常之观( ) 予观夫巴陵胜状( )碑文文字文采观察景象看(3)名 以故其后名之曰( ) 后世之谬其传而莫能名者( ) 山不在高,有仙则名( ) (4)得 往往有得( ) 而不得极夫游之乐也( ) 吾得兄事之( )称呼说出出名收获能够一定要(5)加 则其至又加少也( ) 牺牲玉帛,弗敢加也( ) 加彘肩其上( ) (6)其 始舍于其址( ) 而余亦悔其随之( ) 其孰能讥之乎( )更加虚报放置它的自己语气副词,难道3.词类活用

名词的活用

(1)名词作动词

①唐浮图慧褒始舍于其址(筑舍定居)

②以故其后名之曰(命名)

③由山以上五六里(向上走) (2)名词作状语

有泉侧出(从旁边)

动词的活用

动词作名词

①往往有得(收获,心得)

②其进愈难,而其见愈奇(见到的景象)形容词的活用

(1)形容词作名词

①入之甚寒,问其深(深度)

②至于幽暗昏惑而无物以相之(幽深昏暗、叫人迷乱的地方)

(2)形容词作动词

①则其好游者不能穷也(走到尽头)

②火尚足以明也(照明)

③后世之谬其传(弄错) 把 握 句 式(学生用书P78)

1.省略句

而卒葬(于)之

有碑仆(于)道

有志矣,不随(之)以止也

又以(之)悲夫古书之不存

然力足以至焉(而不至)2.判断句

今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也

所谓前洞也

此余之所得也

此所以学者不可以不深思而慎取之也

3.状语后置句

唐浮图慧褒始舍于其址

古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽课堂探究 学贵有疑,疑则方进 文 本 探 究(学生用书P79)

一、感知文本

(一)相关链接

1.作家作品

王安石(1021—1086),字介甫,号半山,抚州临川(现江西省临川县)人。北宋政治家、思想家和文学家。仁宗庆历进士。嘉祐三年(公元1058年)上万言书,提出变法主张,要求改变“积贫积弱”的局面,推行富国强兵政策,抑制大官僚地主的兼并,强化统治力量,以防大规模的农民起义,巩固地主阶级的统治。 神宗熙宁二年(公元1069年)任参知 政事。次年任宰相,依靠神宗,实 行变法。因保守派反对,新法迭遭 阻碍。列宁称他为“中国十一世纪 的改革家”。熙宁七年辞退,次年 再相;九年再辞,退居江宁(今江 苏南京),封荆国公,世称“王荆公”,卒谥“文”。 他强调“权时之变”,反对因循保守。其诗文颇有揭露时弊、反映社会矛盾之意,体现了他的政治主张和抱负。散文雄健峭拔,被推为“唐宋八大家”之一。诗歌遒劲清新。词虽不多但风格高峻。他的作品今存《临川先生文集》《临川集拾遗》等。2.文体常识

“记”是一种文体,一般用于写人、记事,也有用于状物抒情说理的。这种文体,其表达方式往往是记叙、描写和议论、抒情紧密联系,综合运用。在结构上,或开门见山,亮出观点,再记叙状物加以证明;或先绘景状物记事,然后顺势归结,道出哲理;或将情志、事理蕴含于写景记事之中。《游褒禅山记》《石钟山记》就是这类作品的类型。3.背景资料

公元1051~1054年,王安石任舒州(现在安徽省潜山县)通判,1054年(宋仁宗至和元年)4月,辞职回家探亲,与两位朋友和两个弟弟在归途中游览了褒禅山,同年7月以追记形式写下此文,并抒发了自己的感想。四年后(1058年)他给宋仁宗上万言书,主张改革政治,提出“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的观点,这跟本文“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣”的观点是一致的,可视为这一观点的发展。4.理顺结构5.归纳主旨

作者通过游褒禅山的所见和所感,阐明了无论是治学还是处事,都必须具有百折不挠的意志和“深思而慎取”的态度,以及只有这样才能取得成功的道理。 (二)诗文译注二、重点探究

1.本文是怎样把治学的道理寓于记游的过程中的?

提示:这篇文章以记游为载体, 因事说理, 生发议论, 阐释学人治学的道理。这从文章的组织结构上也可以看得出来, 如, 文章开篇对华山、 慧空禅院、 仆碑由来的考释,即非一般的写景文字, 而具有古人的实证精神。 又如, 文中写游华山后洞的经过, 先写后洞幽深、 昏暗、寒气袭人, 次写景色越进越奇, 再写游者越深越少, 又写 “有怠而欲出者”要求出来,作者遂与之俱出,最后写既出之后悔恨未能极尽游览之乐。记游部分依次写来, 尽陈所见, 波澜起伏,这自然是写景的妙笔。但作者意在以探幽寻胜比喻古人治学,入之愈深, 则所获益精, 只有不屈不挠地深入探索, 才能获得成功,达到“世之奇伟、瑰怪、非常之观”的至高境界。作者最后写倒在路边的碑, “其文漫灭, 独其为文犹可识, 曰 ‘花山’”,进而考究今人读音之误, 与篇首相呼应, 结构严丝合缝,脉络清晰。2.作者为何由“仆碑”而“悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者”呢?“仆碑”和“古书”有何关系?

提示: 作者并不只想就“仆碑”上的文字进行议论,而是想议论人们对所有“不存”的“古书”上知识的误传而带来的危害,从而得出“此所以学者不可以不深思而慎取之也”的结论,因此作者自然由“仆碑”过渡到“又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者”。“仆碑”和“古书”是特殊和一般的关系,是点和面的关系,是“斑”和“豹”的关系。3.作者游褒禅山得到的启示是什么?

提示:作者一方面由游览华山未能深入后洞谈起,指出必须有不畏艰险、 勇往直前的坚强意志,再应有足够的力量,还要具备可资凭借的物质条件, 只有这样具备“志”“力”和可以辅助的“物”三者, 才能达到预期的目的。 又通过山名读音的以讹传讹,联想到古籍的以讹传讹,提出为学应该“深思而慎取之”, 倡导严谨的治学态度和求实精神。备 考 点 滴(学生用书P81)

理解常见文言句式

理解和掌握与现代汉语不同的句式和用法,对于理解并翻译句子以及理解全文的意思都有着重要的作用,因此应予以足够重视。1.判断句

判断句的主要特点是不用判断词。其常见的句式有:

(1)“……者,……也”式,如:廉颇者,赵之良将也。

(2)“……者,……”或“……,……也”式,如:①粟者,民之所种。②夫战,勇气也。

(3)“者也”连用式,如:沛公之参乘樊哙者也。

(4)不用“者也”式,如:刘备,天下枭雄。(5)用“即”“乃”“为”“则”“皆”“非”等表判断,如:①若事之不济,此乃天也。②此则岳阳楼之大观也。③视之,非字而画。

(6)用“是”表判断,如:巨是凡人。

2.被动句

被动句是在形式上具有结构特征的表示被动的句式。常见的被动句有如下几种:

(1)“于”字式,如:而君幸于赵王。

(2)“见”字式(包括“受……于”“见……于”式),如:①臣诚恐见欺于王而负赵。②吾不能举全吴之地,十万之众,受制于人。

(3)“为”字式,如:身客死于秦,为天下笑。(4)“为……所”式(包括“……为所”式),如:有如此之势,而为秦人积威之所劫哉。

(5)“被”字式,如:信而见疑,忠而被谤。

(6)意念式,如:兵挫地削,亡其六郡。 3.倒装句

(1)谓语前置

有时为了强调谓语,把谓语置于主语前,这就叫谓语前置或叫主谓倒装句。如:

甚矣,汝之不惠!

安在公子能急人之困也!3.倒装句

(1)谓语前置

有时为了强调谓语,把谓语置于主语前,这就叫谓语前置或叫主谓倒装句。如:

甚矣,汝之不惠!

安在公子能急人之困也!②疑问句中疑问代词作宾语,宾语前置。如:

微斯人,吾谁与归?

大王来何操?

③用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。如:

句读之不知,惑之不解

去我三十里,惟命是听④一些介词的宾语不是疑问代词,但是为了强调也放在介词前。如:

余是以记之

一言以蔽之

⑤介宾短语是方位词时,有时也放在介词前。如:

项王、项伯东向坐;亚父南向坐 (3)介词结构后置

①介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,这类补语按现代汉语习惯放在谓语动词前作状语,翻译的时候就把它当成了状语,因此也有人称它“状语后置”或“介词结构后置”。

如:事急矣,请奉命求救于孙将军

②介词结构“以……”有时也放在谓语后做后置状语。

如:裹以帷幕(4)定语后置

定语是修饰限制名词的。定语一般要放在中心词之前。在文言文中,有时也可以放在中心语之后,我们叫它“定语后置”。

①以“者”为标志的定语前置。如:

求人可使报秦者

太子及宾客知其事者

②以“之”为标志的定语后置。如:

蚓无爪牙之利,筋骨 之强。

居庙堂 之高 ③用“之”与“者”联合构成定语后置。如:

马之千里者

石 之铿然有声者4.成分省略

句中省略某词或某成分,在文言文中是很多的,常见的有:

(1)省略主语。如:(公)度我至军中,公乃入。

(2)省略谓语或谓语动词。如:公之视廉将军孰与秦王(厉害)?

(3)省略宾语或介词后的宾语。如:折藏之,归以(图画)示成。(4)省略介词“于”“以”等。如:蹑足(于)行伍之间。

(5)省略兼语。如:杞子自郑使(人)告于秦。

其中以省略主语与省略宾语最为常见。

经典例题

阅读下面的短文,翻译画横线的句子。

工之侨得良桐焉,斫(zhuó砍)而为琴,弦而鼓之,金声而玉应,自以为天下之美也。献之太常,使国工视之,曰“弗古”还之。工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古款识(款,古代钟鼎上刻的文字)焉;匣而埋诸土。期年出之,抱以适市。贵人过而见之,易之以百金,献诸朝。乐官传视,皆曰“希世之珍也”。工之侨闻之,叹曰:“悲哉,世也!岂独一琴哉?莫不然矣!而不早图之,其与亡矣。”遂去,入于岩冥之山,不知其所终。(1)弦而鼓之,金声而玉应,自以为天下之美也。

译文:_________________________________

(2)工之侨以归,谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古款识焉;匣而埋诸土。

译文:_________________________________

(3)莫不然矣!而不早图之,其与亡矣。

译文:_________________________________解析:(1)要了解,“弦”“鼓”是名词作动词,“金声而玉应”是省略句,省略了前边的谓语“发出”,“自以为天下之美也”为判断句。(2)要了解“诸”“焉”为兼词“之于”“于之”。“谋诸漆工,作断纹焉;又谋诸篆工,作古款识焉”全都为介宾短语后置句。(3)“莫不然矣”是否定判断句,“其与亡矣”是省略句应为“其(吾)与(之)亡矣”。答案:(1)装上弦弹奏它,发出金石一般清脆的响声,自己认为是普天之下最美好的东西。

(2)工之侨回来后,和漆工谋划,在它上面作了断裂的纹;又与篆工谋划,落上了古款;然后装在匣里埋到土中。

(3)没有什么不是这样的,如果不早打算,我要和这个社会一同灭亡了。

知能导练 击水三千,扶摇九万 一、基础测试

1.下列各项,每对词语中加点的字读音全都相同的一项是( )

A.褒禅/同胞 庐冢/沪剧

仆倒/朴刀 梵语/焚烧

B.禅院/蝉联 怠慢/骀荡

穴位/噱头 归咎/负疚

C.瑰丽/傀儡 圭臬/鲑珍

旷远/犷悍 昏惑/豁达D.讥刺/稽首 渔父/杜甫

侧出/凄恻 拥火/涌入

解析:A.bāo/bāo,lú/hù,pū/pō,fàn/fén;B.依次读:chán,dài,xué,jiù;C.ɡuī/kuǐ,ɡuī/xié,kuànɡ/ɡuǎnɡ,huò/huò;D.jī/qǐ,fǔ/fǔ,cè/cè,yōnɡ/yǒnɡ。

答案:B2.对下列加点词解释有误的一项是( )

A.以其乃华山之阳名之也 阳:山之南水之北为阳

B.火尚足以明也 明:明亮

C.既其出,则或咎其欲出者 咎:责怪

D.又以悲夫古书之不存 悲:感叹

解析:B项明:照明,动词。

答案:B3.下列句中加点的词语与现代汉语意义相同的一项是( )

A.此所以学者不可以不深思而慎取之也

B.世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

C.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

D.盖余所至,比好游者尚不能十一

解析:A项学者:求学的人。B项非常:不同一般。D项十一:十分之一。

答案:C4.下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.既其出,则或咎其欲出者

其孰能讥之乎?

B.古人之观于天地、山川、草木、虫鱼……

而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远

C.后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉

常在于险远,而人之所罕至焉

D.夫夷以近,则游者众

以其乃华山之阳名之也解析:C.前后都为助词,取消句子独立性;A.代我们/语气词,反问;B.表示“对”/表示“在”;D.连词“而”,表并列/表原因。

答案:C5.下列各句在文中的意思翻译准确的一项是( )

A.今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。

现在读的“华”读成“华实”的“华”大概是弄错了它的读音。

B.盖余所致,比好游者尚不能十一。

大概我所到的地方,比起游兴高的人还不到十分之一。

C.有志矣,不随以止也。

有了志向,不随随便便停止。

D.后世之谬其传而莫能名者。

后代人弄错它的读音而没有人能说明白。解析:A.“弄错”应为“错误”;C.“随随便便”应为“跟随别人”;D.“者”没译出来,应为“说明白的情况”。

答案:B6.下列解说有误的一项是( )

A.“庐陵萧君圭君玉”中“庐陵”是籍贯,“萧”是姓,“君”是对人的尊称,“圭”是名,“君玉”是字。

B.“至和元年七月某日,临川王某记”中,前一个“某”指日期,后一个“某”代王安石的名,“临川”是籍贯。

C.“长乐王回深父”中“长乐”是籍贯,“王”是姓,“回”是名,“深父”是字。D.“安国平父、安上纯父”中“安国、安上”是名,“平父、纯父”是字。

解析:“君圭”是名。

答案:A

二、课内阅读

阅读下面的节选,完成7~10题。

于是余有叹焉。古人之观于天地、山川、草木、虫鱼、鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也。夫夷以近,则游者众;险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。有志矣,不随以止也,然力不足者,亦不能至也。有志与力,而又不随以怠,至于幽暗昏惑而无物以相之,亦不能至也。然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?此余之所得也。余于仆碑,又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名者,何可胜道也哉!此所以学者不可以不深思而慎取之也。

7.对下列句中加点词的解释,正确的一项是( )

A.于是余有叹焉 叹:叹息

B.夫夷以近 夷:平安

C.而人之所罕至焉 罕:少

D.其孰能讥之乎 孰:怎么

解析:A.应为“感叹”;B.应为“平坦”;D.应为“谁”。

答案:C8.下列各项中“以”的用法不同于其他三项的一项是( )

A.有志矣,不随以止也

B.夫夷以近,则游者众

C.余与四人拥火以入

D.所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也

解析:A、B、C三项均为连词,D项为介词。

答案:D9.下列对这段文字的解说,不正确的一项是( )

A.作者对古人求思之深作了赞扬,但古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜。

B.作者认为要到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,需要的志、力、物,三者之中,“志”最重要。

C.作者认为只要尽了“吾志”,即使不能到达奇伟、瑰怪和非常之观的地方,也是没有什么值得后悔的。

D.平和近的地方,游览的人多,但这些人看不到奇伟、瑰怪、非常之观。解析:A项中“古人没有得出自己这样深刻的结论,也可惋惜”属无中生有。

答案:A10.将文言文阅读材料中加横线的语句翻译成现代汉语。

(1)而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。

译文:________________________________

答案:(1)但世上的奇妙雄伟、珍贵奇特,不平凡的景象,常在那险要僻远的地方,因而人们很少到达那里,所以没有志向的人是不能到达的。 (2)然力足以至焉,于人为可讥,而在己为有悔;尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎?

译文:________________________________

答案:(2)然而,力量足能到达(却没有到),在别人看来是可以嘲笑的,在自己看来也是有悔恨的;尽了自己的努力却没有到达的,便可以不后悔了,难道谁还会讥笑他吗?三、能力提升

阅读下面文言文,完成11~14题。

黄州快哉亭记

苏辙

江出西陵,始得平地。其流奔放肆大,南合沅、湘,北合汉、沔,其势益张。至于赤壁之下,波流浸灌,与海相若。清河张君梦得谪居齐安,即其庐之西南为亭,以览观江流之胜,而余兄子瞻名之曰“快哉”。盖亭之所见,南北百里,东西一舍。涛澜汹涌,风云开阖。昼则舟楫出没于其前,夜则鱼龙悲啸于其下,变化倏忽,动心骇目,不可久视,今乃·得玩之几席之上,举目而足。西望武昌诸山,冈陵起伏,草木行列,烟消日出,渔夫樵父之舍,皆可指数,此其所以为快哉者也。至于长洲之滨,故城之墟,曹孟德、孙仲谋之所睥睨,周瑜、陆逊之所骋骛,其流风遗迹,亦足以称快世俗。

昔楚襄王从宋玉、景差于兰台之宫,有风飒然至者,王披襟当之,曰:“快哉此风!寡人所与庶人共者耶?”宋玉曰:“此独大王之雄风耳,庶人安得共之!”玉之言盖有讽焉。夫风无雌雄之异,而人有遇不遇之变;楚王之所以为乐,与庶人之所以为忧,此则人之变也,而风何与焉?士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?今张君不以谪为患,窃会计之余功,而自放山水之间,此其中宜有以过人者。将蓬户瓮牖,无所不快;而况乎濯长江之清流,揖西山之白云,穷耳目之胜以自适也哉!不然,连山绝壑,长林古木,振之以清风,照之以明月,此皆骚人思士之所以悲伤憔悴而不能胜者,乌睹其为快也哉!

元丰六年十一月朔日,赵郡苏辙记。11.下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.南合沅、湘 合:汇合

B.而人有遇不遇之变 遇:遇到时机/被常识

C.将何适而非快 适:安适

D.穷耳目之胜以自适也哉 胜:美景

解析:C项“适”应为“到,前往”。

答案:C12.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.夜则鱼龙悲啸于其下

唐浮图慧褒始舍于其址

B.今乃得玩之几席之上

乃不知有汉,无论魏晋

C.振之以清风

余与四人拥火以入

D.此其所以为快哉者也

所以游目骋怀解析:A项均为介词“在”;B项,前“才”,后“竟”;C项,前介词,用;后连词,表修饰;D项,前表原因,……的原因,后表凭借,用来……。

答案:A13.下列各句对文章的阐述赏析,不正确的一项是( )

A.文章从亭的建造和命名写起,极力描绘渲染江景的壮观,以及观览江景,凭吊古迹的快意。

B.文章紧扣题目,七次说及“快”字,借景抒情,巧妙道出人生哲理:心中坦然,无所不快。

C.全文围绕“快哉”二字立意,从写景、叙事中引出议论,景、事、情、理四者互为交融。D.作者畅言“快哉”,不仅因为快哉亭所处地理位置的景象使人心旷神怡,而且因为宦途失意之人如果“不以物伤性”,则无论处于什么环境,都能“自放山水之间”而独得其快。

解析:C项中应为“全文围绕‘心中坦然,无所不快’立意”。

答案:C14.翻译文中画线句子。

(1)今乃得玩之几席之上,举目而足。

译文:_________________________________

(2)士生于世,使其中不自得,将何往而非病?

译文:__________________________________

解析:(1)重点词语:乃、玩、举;(2)重点词语:自得、何往、病。答案:(1)现在我才能在亭中的小桌旁席上赏玩这些景色,抬起眼来就看个够。

(2)士人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?

参考译文:

长江出了西陵峡,开始进入平地,水势奔腾浩荡。南边与沅水、湘水合流,北边与汉水和沔水汇聚,水势显得更加壮阔。流到赤壁之下,波浪滚滚,就像是无际的海洋。清河张梦得,贬官后居住在齐安,他在房舍的西南方修建了一座亭子,用来观赏长江的胜景。我的哥哥子瞻给这座亭子起名叫“快哉亭”。在亭子里能看到长江南北上百里、东西三十里。波涛汹涌,风云时而出现,时而消失。白天,船只在亭前往来如梭;夜间,鱼龙在亭下悲鸣。景色瞬息万变,令人触目惊心,不能长久地观看。现在我才能在亭中的小桌旁席上赏玩这些景色,抬起眼来就看个够。向西眺望武昌的群山,(只见)山脉蜿蜒起伏,草木排列成行,烟云消散,阳光普照,捕鱼、打柴的村民的房舍都历历可数。这就是把亭子称为“快哉亭”的道理。至于沙洲的岸边,故城的废墟,是曹孟德、孙仲谋所傲视之处,是周瑜、陆逊率兵驰骋的地方,那些遗留下来的传说和痕迹也足以使一般人称快。从前,楚襄王让宋玉、景差跟随着游兰台宫。一阵风吹来,飒飒作响,楚王敞开衣襟,迎着风,说:“这风多么使人快乐啊!这是我和百姓共有的吧。”宋玉说:“这只是大王的雄风,百姓怎么能和你共同享受它呢?”宋玉的话大概有讽喻的意味吧。风并没有雄雌的区别,而人有是否受到赏识的不同。楚王之所以感到快乐,而百姓之所以感到忧愁,正是由于人们的境遇不同,跟风又有什么关系呢?

士人生活在世上,假使心中不坦然,那么,到哪里没有忧愁?假使胸怀坦荡,不因为外界的影响而妨害性情,那么,到什么地方没有欢乐呢?现在,张君不把贬官当作忧患,在办完了公务之后,便任情漫游山水之间,这大概是因为他的心胸有超过一般人的地方。即使是用蓬草编门,以破瓦片做窗,都没有什么不快乐的事情,更何况在清澈的长江中洗浴,面对着西山的白云,竭尽耳目所能取得的快乐而使自己畅快呢?如果不是这样,那么,连绵的峰峦,深陡的沟壑,辽阔的森林,参天的古木,清风拂摇,明月高照,这些都会成为失意文人感到悲伤憔悴以至难以忍受的景物,怎见得这是能使人快乐的呢?

元丰六年十一月初一,赵郡苏辙记录。四、语言表达

15.阅读下面一段文字,调整画线部分的语序,使语意衔接连贯,并做到各短句格式协调一致,匀整对称。(字数不得增减)

赶快为你的父母尽一份孝心。也许是一处豪宅,也许是一片砖瓦。也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是一只野果一朵小花。也许是一个近在咫尺的口信,也许是纯黑的博士帽一顶。也许是山珍海味一桌,也许是作业簿上的一个红5分。也许是花团锦簇的盛世华衣,也许是一双洁净的旧鞋。画线部分修改为:________________________

解析:要把握好这几个句子的意义类别。“鸿雁”“口信”应为一类,“博士帽”“红5分”应为一类,“山珍海味”“野果小花”应为一类。每一类中的两个句子,应按照句意的大小、远近、珍贵、普通排列其先后。

答案:也许是大洋彼岸的一只鸿雁,也许是一个近在咫尺的口信。也许是纯黑的博士帽一顶,也许是作业簿上的一个红5分。也许是山珍海味一桌,也许是一只野果一朵小花。16.宋朝朱弁《曲洧旧闻》中有这样的记载:“王荆公性简率,不事修饰奉养,衣服垢污,饮食粗恶一无有择,自少时则然。苏明允着《辩奸论》,其言‘衣臣虏之衣,食犬彘之食,囚首丧面而谈诗书’,以为‘不近人情’者,盖谓是也。”苏洵(明允)以“不近人情”言之,你同意这样的评价吗?

答:____________________________________

答案:示例:我不认为王安石不近人情。作为一个伟大的政治家、改革家,王安石有更为远大的目标,而不会在小节上孜孜以求。他不讲究吃穿正是他高洁品格的体现。课后撷珍 他山之石,可以攻玉 素 材 点 说(学生用书P84)

王安石变法

王安石出于“民不加赋而国用足”的良好用心,以“天变不足惧,人言不足恤,祖宗之法不足守”的决心两度罢相,不避艰险,推行新法,结果,劳心费神,事倍功半,不但没有取得变法的成功,反而在众多大官僚的反对声中,在自己阵营不断的内讧和分裂中,在宋神宗的疑虑和以贤德著称的曹皇后(仁宗妻)、高皇后(英宗妻)、向皇后(神宗妻)的干预下宣告了变法的失败。有良好的愿望和动机,并不一定就产生良好的结果。王安石变法的失败可以作为这一论断的注脚。 古来变法,实际上所要解决的就是四个字“理财、用人”。王安石并没有很好地解决用人的问题,因此,他的初衷很好,措施也不能说不得力,却没有收到应有的结果,反而成为新兴官僚集团搜刮地皮,扰民害民的工具,大悖于王安石的良苦用心。

点说一:作为“十一世纪中国最伟大的改革家”,他,王安石是一个难以盖棺定论的人物。自北宋以来,褒之者寥寥,毁之者纭纭。几百年间,无论官言“正史”,还是民间小说、戏曲,王安石的各个方面,从学问到做官;从个人生活到道德品行无不被人诟病。但是,尘垢掩不住真金,浮云遮不住星泽,真正的智者经历史长河的淘洗发出了夺目的光芒。他之所以被诟病,因为他是改革者;他的改革触动了官僚集团的根本利益。面对种种非难,他抱定“天变不足畏,人言不足恤、祖宗之法不足守”的信念,在那死气沉沉的环境中,爆响了一个惊雷。这惊雷,绵延至二十一世纪的今天,仍然振聋发聩。无改革社会便不能进步,要改革必冒风险。是安于现状,安于落后;还是冒险而进,求得发展,这,二十一世纪的改革家们已作出了回答;已带领国人领略着“世之奇伟、瑰怪、非常之观”。点说二:有了良好的愿望,要有良好的结果,就必须有一个良好的过程。王安石变法的失败,失败在他变法的过程,在这个过程中,他没有理好财,他没有用好人,以致事与愿违。反思我们当今的改革,伴随着整个改革的进程,“反腐倡廉”重拳屡出;“解决分配不公”,措施得行;“惠民工程”方法得力;这一切都是在用人、理财上下的硬功。我们不再妄议国家的大计方针,其实每个人的发展,注重愿望,注重结果,更得要注重过程。好的愿望容易确立,好的过程却任重道远,只要抓住了过程,其结果将会水到渠成。说 事 悟 理(学生用书P84)

追求就是幸福

有一个传说很是耐人寻味。

一位年老的盲人琴师带着一位同样双目失明的少年四处流浪漂泊,以弹唱为生计,虽艰辛却坚毅。

有一天,年老的琴师终于弹断了他一生中的第100根琴弦。琴师大喜若狂,因为他师傅生前传给他一个药方,说只有在他弹断了100根琴弦之后,才可以用这药方,也只有到那时这药才灵验——能让他的双目重见光明。琴师兴冲冲带着珍藏多年的药方跑到药铺,然而药铺的人告诉他:这药方上一个字也没有!

琴师木然,那个在心中支撑了他一生的强大力量顷刻间化为乌有,他的精神彻底崩溃。然而,在他走到人生尽头时,他彻底醒悟——师傅是为了让他抱着希望享受生命的每一天。临终前,他郑重地将药方传给了年少的盲童,并重复了当初师傅告诉他的那番话,他也留给盲童一个希望和追求。因为他就是在这个追求的过程中成功地享受了人生。

悟言:生活的真谛是,过程比结果更重要,相比追求的目标,我们应该更加注重过程,因为追求的过程就是幸福,在这个人生奋斗的过程之中,就蕴含着幸福的每一个日子。