第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化单元测试卷2021-2022学年部编版七年级下册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化单元测试卷2021-2022学年部编版七年级下册(含解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 149.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-10 19:15:15 | ||

图片预览

文档简介

第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化单元测试卷2021-2022学年部编版七年级下册

一、单选题(本大题共18小题,共36.0分)

宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝( )

A. 等级森严 B. 商业繁荣 C. 重农抑商 D. 重文轻武

“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”材料中宋太祖这一举措( )

①造成重武轻文的局面

②增强了军队作战能力

③导致官僚机构的膨胀

④有利于士人受到尊重。

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

“……故赋入之利视古为薄……以东西南北各千步,当四十一顷六十六亩一百六十步,为一方……方量毕,以地及色,参定肥瘠,而分五等,以定税则。”这段话描述了王安石变法法令中的( )

A. 青苗法 B. 农田水利法 C. 方田均税法 D. 募役法

若用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项是( )

A. 战争频繁,冲突不断 B. 和平共处,共同发展

C. 时战时和,以和为主 D. 闭关锁国,互不往来

好多诗词当中都可以找到历史的影子。有一首描绘契丹人生活的诗写道:一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”从这首诗中,我们可以得到的历史知识有( )

①契丹族是一个游牧民族

②契丹人居住在营帐里

③契丹人过的是定居生活

④契丹人靠打猎为生

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

岳飞的抗金事迹,数百年来一直被民众传颂。为了了解岳飞的事迹,我们可以研究的战役是( )

A. 赤壁之战 B. 郾城大战 C. 淝水之战 D. 澶州大战

“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休;暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”这首诗描写的是( )

A. 辽与西夏的对立 B. 宋辽的盟约

C. 北宋的灭亡 D. 南宋的偏安

宋朝时期,地处东南沿海的广州、泉州造船业发达,它们还是当时的( )

A. 重要粮仓 B. 著名瓷都 C. 著名大商港 D. 丝织业中心

如图是世界上最早的纸币,它最早出现在( )

A. 唐朝关中地区

B. 北宋四川地区

C. 南宋江南地区

D. 元朝中原地区

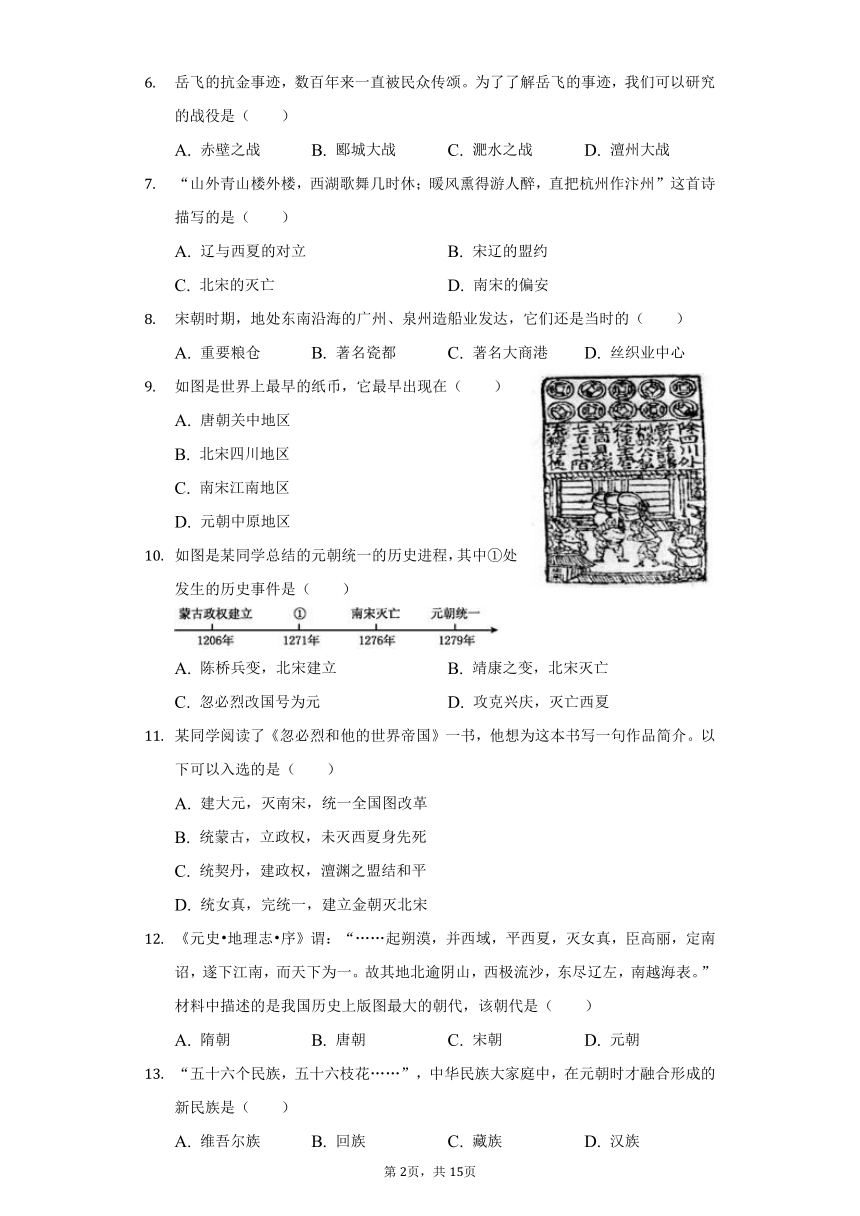

如图是某同学总结的元朝统一的历史进程,其中①处发生的历史事件是( )

A. 陈桥兵变,北宋建立 B. 靖康之变,北宋灭亡

C. 忽必烈改国号为元 D. 攻克兴庆,灭亡西夏

某同学阅读了《忽必烈和他的世界帝国》一书,他想为这本书写一句作品简介。以下可以入选的是( )

A. 建大元,灭南宋,统一全国图改革

B. 统蒙古,立政权,未灭西夏身先死

C. 统契丹,建政权,澶渊之盟结和平

D. 统女真,完统一,建立金朝灭北宋

《元史 地理志 序》谓:“……起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”材料中描述的是我国历史上版图最大的朝代,该朝代是( )

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 元朝

“五十六个民族,五十六枝花……”,中华民族大家庭中,在元朝时才融合形成的新民族是( )

A. 维吾尔族 B. 回族 C. 藏族 D. 汉族

如图所示为现藏于河南博物院的杂剧陶俑。下列关于杂剧的表述,正确的是( )

①它是一种综合性艺术

②它是元曲的组成部分之一

③关汉卿是杰出的杂剧作家

④它形成于元代

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

《史记》和《资治通鉴》是我国古代两部著名的史学著作。如图示意图中,哪一字母所代表时期的史实在这两部书中都能查阅到( )

A. A B. B C. C D. D

四大发明是中华民族对世界文明发展的重大贡献。其中能够直接推动文化事业发展的是( )

①造纸术

②印制术

③火药

④指南针

A. ①③ B. ①② C. ②④ D. ③④

北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若只印三二张,未为简易,若印数十百千本,则极为神速。”这段史料反映的是( )

A. 造纸术 B. 火药 C. 活字印刷术 D. 指南针

15世纪时,德国人古腾堡发明了由铅、锡、锑的合金制成的拼音文字金属活字,当时用金属活字印出了《圣经》。事实上,四百多年之前中国已经有了类似的技术,它的发明者是( )

A. 司马光 B. 毕昇 C. 文天祥 D. 辛弃疾

二、问答题(本大题共1小题,共2.0分)

读图,回答问题。

苏轼和李清照分别生活在哪个时期?他们的词分别有什么特点?

三、材料解析题(本大题共2小题,共20.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 后周显德七年正月初一,宰相范质等人听闻契丹和北汉联兵南下,他们不辨真假,匆忙派遣赵匡胤统率诸军北上抵御。初三夜晚,大军哗变,将士于隔日清晨拥立赵匡胤为帝。赵匡胤先后两次“杯酒释兵权”,解除禁军高级将领及地方藩镇的兵权,解决了自唐朝中叶以来地方节度使拥兵自擅的局面。

材料二 宋代文士地位的显赫尊崇是历代都不曾有过的。宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制,社会各阶层的优秀子弟都被允许应试入仕。提倡读书,重用文人,这里既有“不能马上治天下”的客观需要,更重要的是以此来抑制武将权势。因此,历宋一朝,高级官员都使用文人,就连专门掌管全国军事的枢密院长官枢密使也大都是由文官担任的。

(1) 材料一中的“显德七年”是公元纪年的哪一年?赵匡胤“解除禁军高级将领及地方藩镇的兵权”的目的是什么?

(2) 材料二反映了宋朝的什么政策?结合赵匡胤的经历,谈谈宋朝实行这一政策的目的。

(3) 根据材料二结合所学知识,分析这一政策的利弊。

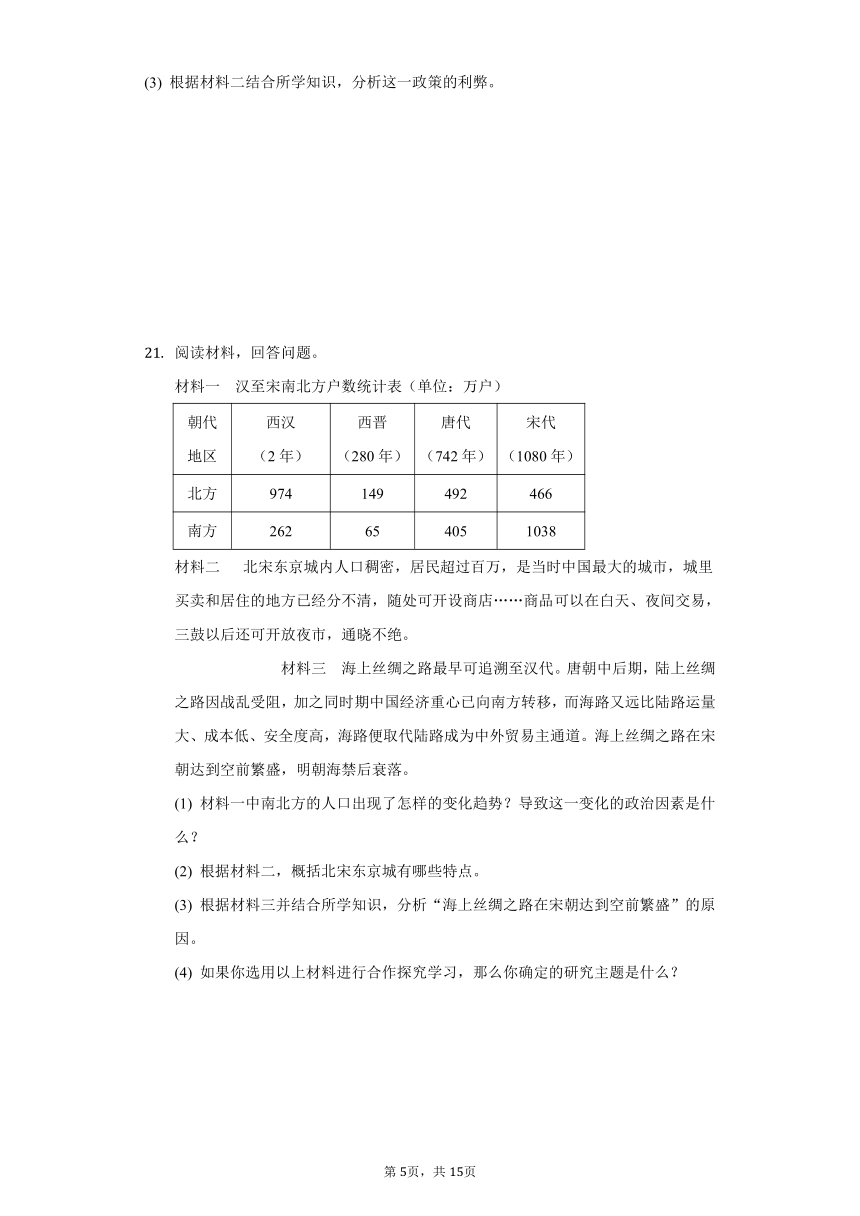

阅读材料,回答问题。

材料一 汉至宋南北方户数统计表(单位:万户)

朝代

地区 西汉

(2年) 西晋

(280年) 唐代

(742年) 宋代

(1080年)

北方 974 149 492 466

南方 262 65 405 1038

材料二 北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是当时中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店……商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可开放夜市,通晓不绝。

材料三 海上丝绸之路最早可追溯至汉代。唐朝中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻,加之同时期中国经济重心已向南方转移,而海路又远比陆路运量大、成本低、安全度高,海路便取代陆路成为中外贸易主通道。海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛,明朝海禁后衰落。

(1) 材料一中南北方的人口出现了怎样的变化趋势?导致这一变化的政治因素是什么?

(2) 根据材料二,概括北宋东京城有哪些特点。

(3) 根据材料三并结合所学知识,分析“海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛”的原因。

(4) 如果你选用以上材料进行合作探究学习,那么你确定的研究主题是什么?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝重文轻武。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。武将带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,严重束缚了统军的指挥权。宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

本题考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用宋朝实行重文轻武政策的具体措施与影响。

2.【答案】D

【解析】从题目中的“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大”可知,这体现了宋朝的重文轻武政策。这项政策导致官僚机构的膨胀,有利于士人受到尊重,但不利于军队作战能力的增强。

本题以“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”为切入点,考查宋朝的统治政策。

注意对材料的解读,识记宋朝的统治政策。

3.【答案】C

【解析】材料大意是说私有土地的买卖,劳动人口的隐瞒、漏报,富豪之家的兼并欺诈,非常普遍,严重影响了政府恶财政收入。进行清丈,核定各户占有土地的数量,井按照田地的地势、肥瘠,把田地划分等级,制定地籍,分别规定各等级的税额。由此可知题意考查的是方田均税法。

本题考查的是王安石变法。考查学生结合题意运用知识解决问题的能力。题意中体现了方田均税法实施的原因和具体方法。

方田均税法的施行消除了隐田逃税现象,在一定程度上减轻了农民的负担,在短时间内大幅增加了国家赋税收入;而且方田均税法采用梯级纳税,比较科学。

4.【答案】C

【解析】依据所学,北宋与辽、西夏是三个并立政权,三者之间关系是,先是战争,后是签订和约,维护长时间和平,如1005年,北宋与辽签订澶渊之盟,1044年,宋夏达成和议,因此用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项时战时和,以和为主。

本题以用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系为切入点,考查辽、宋、西夏的并立与和战。

本题以辽、宋、西夏的并立与和战为背景,考查学生识记历史知识能力。

5.【答案】B

【解析】由材料“一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”可知,这反映的是契丹族以游牧、打猎为生的生活状况,所以③契丹人过的是定居生活与题意不符,可排除。

本题以“一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”为切入点,考查契丹的兴起。

注意对材料的解读,识记契丹族的生活状况。

6.【答案】B

【解析】南宋时期,抗金名将岳飞率领南宋军民英勇抗击金军,曾经在郾城大败金军骑兵主力,收复许多失地,但最终被秦桧以所谓“谋反”罪杀害。为了了解岳飞的事迹,我们可以研究的战役是郾城大战,选项B符合题意。

本题主要考查岳飞抗金的相关史实。岳飞领导的军队作战勇敢,纪律严明,深受人民的爱戴,被称为“岳家军”。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记岳飞抗金的相关史实。

7.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,北宋灭亡后,赵构建立南宋,定都临安,就是今天的杭州。“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”中杭州指的是南宋都城临安,汴州指的北宋都城汴梁。这首诗讽刺的是南宋统治者不思进取、贪图享乐,偏安于江南地区,过着享乐的生活,心无斗志的现状。D符合题意。

本题考查南宋与金的对峙。解答本题要理解诗词的寓意。

本题以南宋与金的对峙为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

8.【答案】C

【解析】依据题干信息“宋朝时期,地处东南沿海的广州、泉州”,结合所学知识:宋朝时期,处东南沿海的广州、泉州不仅造船业发达,还是文明世界的大商港。

本题考查的是宋朝经济发展的知识点,应把握宋朝对外贸易的港口。

解答本题要熟记宋朝经济发展的历史知识。

9.【答案】B

【解析】北宋前期,四川地区出现的交子,是世界上最早的纸币。世界上最早的纸币最早出现在北宋的四川。

本题考查了交子。纸币的产生有利于商业发展。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记交子的历史地位。

10.【答案】C

【解析】据题干并结合所学知识可知,1271年,忽必烈改国号为元,次年定都于大都。

本题考查元朝的建立,知道1271年,忽必烈改国号为元。

本题考查元朝的建立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】A

【解析】某同学阅读了《忽必烈和他的世界帝国》一书,他想为这本书写一句作品简介。可以入选的是建大元,灭南宋,统一全国图改革。1206年,蒙古贵族召开大会,推举铁木真为大汗,尊称成吉思汗,蒙古国建立。从此,蒙古草原结束了长期混战的局面,实现了统一。1271年忽必烈定国号为元,建立元朝。为对全国实行有效的统治,元朝实行行省制度。元世祖忽必烈在中央设中书省,在地方设行中书省,简称行省。

本题以某同学阅读了《忽必烈和他的世界帝国》一书为依托,考查蒙古统一、元朝的建立与统一。注意掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古统一、元朝的建立与统一的相关知识。

12.【答案】D

【解析】《元史 地理志 序》谓:“……起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”材料中描述的是我国历史上版图最大的朝代,该朝代是元朝;1271年,忽必烈改国号为元,次年定都大都。元朝疆域“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”“汉唐极盛之际不及焉”,超越汉朝和唐朝。今天的新疆、西藏、云南,东北广大地区,台湾及南海诸岛,都在元朝的统治范围之内。元朝的版图是我国历史上最大的。

本题以《元史 地理志 序》为依托,考查元朝疆域。注意掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古统一、元朝的建立以及巩固统一的措施。

13.【答案】B

【解析】唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族——回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。选项B符合题意。

本题主要考查回族的形成。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记民族分化政策与民族融合的相关史实。

14.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,元朝戏剧空前发达,出现了元曲。元曲包括散曲、杂剧和南戏等。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。关汉卿是著名的杂剧作家,代表作是《窦娥冤》。杂剧形成于宋代,④错误。

本题考查杂剧。掌握相关基础知识。

解答本题要把握杂剧的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

15.【答案】B

【解析】生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国历史上第一部纪传体通史。北宋司马光编写的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著。这部书按年代顺序,叙述了从战国到五代的历史,将近三百卷。全书取材广泛,叙事明晰,文笔生动,对研究古代历史有重要参考价值。题干示意图中,字母B所代表时期的史实在这两部书中都能查阅到。选项B符合题意。

本题主要考查《史记》和《资治通鉴》的相关史实。掌握两者的异同点。《史记》和《资治通鉴》是我国古代两部著名的史学著作。

本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记《史记》和《资治通鉴》的相关史实。

16.【答案】B

【解析】西汉时期出现了世界上最早的麻纸,东汉蔡伦改进了造纸术,世界各国的造纸术大都是直接或间接传去的。造纸术的发明是我国人民对世界文化的巨大贡献。隋唐时期发明了雕版印刷术,北宋毕昇发明活字印刷术,后来陆续传到世界各地,对世界文化的传播起到重大促进作用,所以①②选项符合题意。。

本题以四大发明是中华民族对世界文明发展的重大贡献为切入点,考查的是四大发明的影响。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握四大发明的相关知识点。

17.【答案】C

【解析】材料中的“极为神速”“北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道”可知,这反映了印刷的效率很高,速度很快,反映的是北宋活字印刷术的特点,这主要得益于使用了毕昇发明的活字印刷术,大大提高的印刷的效率。11世纪中期,北宋平民毕昇发明活字印刷术,它的发明,节省了雕版费用,大大提高了印刷效率,为近代印刷技术的发展奠定了基础,促进了世界文化的发展和传播,早于欧洲400多年。

本题以北宋沈括的《梦溪笔谈》为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握毕昇发明的活字印刷术。

本题考查的知识点是活字印刷术,注意把握活字印刷术的特点。

18.【答案】B

【解析】北宋毕昇用黏土做成陶活字,用来排版发明的活字印刷术,这种方法既经济,又省时,大大促进了文化的传播。活字印刷术后来陆续传到世界各地,15世纪,欧洲才出现活字印刷,比我国晚约400年。

本题考查了活字印刷术。印刷术是我国古代四大发明之一,隋唐时期已有雕版印刷的佛经、日历和诗集等。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记北宋毕昇发明活字印刷术。

19.【答案】苏轼:北宋;他的词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,收到引人入胜、激发情感的艺术效果。

李清照:两宋之际;她的词风委婉、细腻、清秀,她的作品以北宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则充满了血和泪,通过对个人流离不定生活的描写,反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀。

【解析】据所学知识可知,苏轼生活在北宋时期。北宋文学家苏轼,对词的发展有突出贡献。他的词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,收到引人入胜、激发情感的艺术效果。女词人李清照生活在两宋之际。她的词风委婉、细腻、清秀,她的作品以北宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则充满了血和泪,通过对个人流离不定生活的描写,反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀。

本题主要考查苏轼和李清照生活的时期及作品特点的相关史实。重点掌握宋词的相关史实。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记苏轼和李清照生活的时期及作品特点的相关史实。

20.【答案】【小题1】“显德七年”:960年。目的:加强中央集权。

【小题2】政策:重文轻武政策。目的:防止唐末以来武将专横跋扈和兵变政移的情况重现。

【小题3】利:杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固、社会的安定及经济的发展;造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

弊:文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,严重削弱了军队的战斗力,这也导致了北宋在对外战争中多次失利。文官得到重用,形成了以士大夫为主体的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗余,人浮于事,既导致政府办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

【解析】1.

本题考查陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实。

2.

本题考查陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实。

3.

本题考查陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实。

21.【答案】【小题1】南方人口占全国人口的比例不断上升,北方人口占全国人口的比例不断下降。政治因素:南方相对安定,政府重视南方经济的发展。

【小题2】特点:人口稠密,是当时中国最大的城市,商业区与居住区交错,商业经营时间不受限制,出现早市、夜市,商品交易时间延长等。

【小题3】宋朝时,经济重心南移;宋朝的农业、手工业发达,物产丰富;政府鼓励海外贸易;海路运量大、成本低、安全度高;中国造船业发达,航海技术高超;船上装有指南针;地理知识的进步;等等。

【小题4】经济重心南移或宋代经济的发展。

【解析】1.

本题考查经济重心南移相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记经济重心南移相关史实。

2.

本题考查宋代的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的经济发展等相关史实。

3.

本题考查宋代的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的经济发展等相关史实。

4.

本题考查经济重心南移、宋代的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记经济重心南移、宋代的经济发展等相关史实。

第2页,共2页

第1页,共1页

一、单选题(本大题共18小题,共36.0分)

宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝( )

A. 等级森严 B. 商业繁荣 C. 重农抑商 D. 重文轻武

“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”材料中宋太祖这一举措( )

①造成重武轻文的局面

②增强了军队作战能力

③导致官僚机构的膨胀

④有利于士人受到尊重。

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

“……故赋入之利视古为薄……以东西南北各千步,当四十一顷六十六亩一百六十步,为一方……方量毕,以地及色,参定肥瘠,而分五等,以定税则。”这段话描述了王安石变法法令中的( )

A. 青苗法 B. 农田水利法 C. 方田均税法 D. 募役法

若用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项是( )

A. 战争频繁,冲突不断 B. 和平共处,共同发展

C. 时战时和,以和为主 D. 闭关锁国,互不往来

好多诗词当中都可以找到历史的影子。有一首描绘契丹人生活的诗写道:一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”从这首诗中,我们可以得到的历史知识有( )

①契丹族是一个游牧民族

②契丹人居住在营帐里

③契丹人过的是定居生活

④契丹人靠打猎为生

A. ①②③ B. ①②④ C. ②③④ D. ①③④

岳飞的抗金事迹,数百年来一直被民众传颂。为了了解岳飞的事迹,我们可以研究的战役是( )

A. 赤壁之战 B. 郾城大战 C. 淝水之战 D. 澶州大战

“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休;暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州”这首诗描写的是( )

A. 辽与西夏的对立 B. 宋辽的盟约

C. 北宋的灭亡 D. 南宋的偏安

宋朝时期,地处东南沿海的广州、泉州造船业发达,它们还是当时的( )

A. 重要粮仓 B. 著名瓷都 C. 著名大商港 D. 丝织业中心

如图是世界上最早的纸币,它最早出现在( )

A. 唐朝关中地区

B. 北宋四川地区

C. 南宋江南地区

D. 元朝中原地区

如图是某同学总结的元朝统一的历史进程,其中①处发生的历史事件是( )

A. 陈桥兵变,北宋建立 B. 靖康之变,北宋灭亡

C. 忽必烈改国号为元 D. 攻克兴庆,灭亡西夏

某同学阅读了《忽必烈和他的世界帝国》一书,他想为这本书写一句作品简介。以下可以入选的是( )

A. 建大元,灭南宋,统一全国图改革

B. 统蒙古,立政权,未灭西夏身先死

C. 统契丹,建政权,澶渊之盟结和平

D. 统女真,完统一,建立金朝灭北宋

《元史 地理志 序》谓:“……起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”材料中描述的是我国历史上版图最大的朝代,该朝代是( )

A. 隋朝 B. 唐朝 C. 宋朝 D. 元朝

“五十六个民族,五十六枝花……”,中华民族大家庭中,在元朝时才融合形成的新民族是( )

A. 维吾尔族 B. 回族 C. 藏族 D. 汉族

如图所示为现藏于河南博物院的杂剧陶俑。下列关于杂剧的表述,正确的是( )

①它是一种综合性艺术

②它是元曲的组成部分之一

③关汉卿是杰出的杂剧作家

④它形成于元代

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

《史记》和《资治通鉴》是我国古代两部著名的史学著作。如图示意图中,哪一字母所代表时期的史实在这两部书中都能查阅到( )

A. A B. B C. C D. D

四大发明是中华民族对世界文明发展的重大贡献。其中能够直接推动文化事业发展的是( )

①造纸术

②印制术

③火药

④指南针

A. ①③ B. ①② C. ②④ D. ③④

北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道:“若只印三二张,未为简易,若印数十百千本,则极为神速。”这段史料反映的是( )

A. 造纸术 B. 火药 C. 活字印刷术 D. 指南针

15世纪时,德国人古腾堡发明了由铅、锡、锑的合金制成的拼音文字金属活字,当时用金属活字印出了《圣经》。事实上,四百多年之前中国已经有了类似的技术,它的发明者是( )

A. 司马光 B. 毕昇 C. 文天祥 D. 辛弃疾

二、问答题(本大题共1小题,共2.0分)

读图,回答问题。

苏轼和李清照分别生活在哪个时期?他们的词分别有什么特点?

三、材料解析题(本大题共2小题,共20.0分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 后周显德七年正月初一,宰相范质等人听闻契丹和北汉联兵南下,他们不辨真假,匆忙派遣赵匡胤统率诸军北上抵御。初三夜晚,大军哗变,将士于隔日清晨拥立赵匡胤为帝。赵匡胤先后两次“杯酒释兵权”,解除禁军高级将领及地方藩镇的兵权,解决了自唐朝中叶以来地方节度使拥兵自擅的局面。

材料二 宋代文士地位的显赫尊崇是历代都不曾有过的。宋朝大力发展科举,彻底取消了门第限制,社会各阶层的优秀子弟都被允许应试入仕。提倡读书,重用文人,这里既有“不能马上治天下”的客观需要,更重要的是以此来抑制武将权势。因此,历宋一朝,高级官员都使用文人,就连专门掌管全国军事的枢密院长官枢密使也大都是由文官担任的。

(1) 材料一中的“显德七年”是公元纪年的哪一年?赵匡胤“解除禁军高级将领及地方藩镇的兵权”的目的是什么?

(2) 材料二反映了宋朝的什么政策?结合赵匡胤的经历,谈谈宋朝实行这一政策的目的。

(3) 根据材料二结合所学知识,分析这一政策的利弊。

阅读材料,回答问题。

材料一 汉至宋南北方户数统计表(单位:万户)

朝代

地区 西汉

(2年) 西晋

(280年) 唐代

(742年) 宋代

(1080年)

北方 974 149 492 466

南方 262 65 405 1038

材料二 北宋东京城内人口稠密,居民超过百万,是当时中国最大的城市,城里买卖和居住的地方已经分不清,随处可开设商店……商品可以在白天、夜间交易,三鼓以后还可开放夜市,通晓不绝。

材料三 海上丝绸之路最早可追溯至汉代。唐朝中后期,陆上丝绸之路因战乱受阻,加之同时期中国经济重心已向南方转移,而海路又远比陆路运量大、成本低、安全度高,海路便取代陆路成为中外贸易主通道。海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛,明朝海禁后衰落。

(1) 材料一中南北方的人口出现了怎样的变化趋势?导致这一变化的政治因素是什么?

(2) 根据材料二,概括北宋东京城有哪些特点。

(3) 根据材料三并结合所学知识,分析“海上丝绸之路在宋朝达到空前繁盛”的原因。

(4) 如果你选用以上材料进行合作探究学习,那么你确定的研究主题是什么?

答案和解析

1.【答案】D

【解析】宋朝儿童念的《神童诗》,一开头就是“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,唯有读书高”。当时民间还流行着这样的俗话“做人莫做军,做铁莫做针”。材料主要表明,宋朝重文轻武。宋朝实行重文轻武的政策的具体表现是宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太宗继续抑制武将,提升文官的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。武将带兵打仗要按照朝廷预授的“阵图”行军布阵,严重束缚了统军的指挥权。宋朝注重文教事业,改革和发展了科举制,宋初时大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,在全国范围营造了浓厚的读书风气,也促进整个社会文化素养的提高,造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

本题考查了宋朝重文轻武的政策。宋朝把中央集权强化到前所未有的程度,皇权大大加强。

本题考查学生对历史知识的灵活运用能力,需要灵活运用宋朝实行重文轻武政策的具体措施与影响。

2.【答案】D

【解析】从题目中的“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大”可知,这体现了宋朝的重文轻武政策。这项政策导致官僚机构的膨胀,有利于士人受到尊重,但不利于军队作战能力的增强。

本题以“朕选儒臣干事者百余人,分治大藩(节度使辖区),即使他们都贪浊,也不及武臣一人为害之大。”为切入点,考查宋朝的统治政策。

注意对材料的解读,识记宋朝的统治政策。

3.【答案】C

【解析】材料大意是说私有土地的买卖,劳动人口的隐瞒、漏报,富豪之家的兼并欺诈,非常普遍,严重影响了政府恶财政收入。进行清丈,核定各户占有土地的数量,井按照田地的地势、肥瘠,把田地划分等级,制定地籍,分别规定各等级的税额。由此可知题意考查的是方田均税法。

本题考查的是王安石变法。考查学生结合题意运用知识解决问题的能力。题意中体现了方田均税法实施的原因和具体方法。

方田均税法的施行消除了隐田逃税现象,在一定程度上减轻了农民的负担,在短时间内大幅增加了国家赋税收入;而且方田均税法采用梯级纳税,比较科学。

4.【答案】C

【解析】依据所学,北宋与辽、西夏是三个并立政权,三者之间关系是,先是战争,后是签订和约,维护长时间和平,如1005年,北宋与辽签订澶渊之盟,1044年,宋夏达成和议,因此用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系,最准确的一项时战时和,以和为主。

本题以用一句话来概括北宋与辽、西夏之间的关系为切入点,考查辽、宋、西夏的并立与和战。

本题以辽、宋、西夏的并立与和战为背景,考查学生识记历史知识能力。

5.【答案】B

【解析】由材料“一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”可知,这反映的是契丹族以游牧、打猎为生的生活状况,所以③契丹人过的是定居生活与题意不符,可排除。

本题以“一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”为切入点,考查契丹的兴起。

注意对材料的解读,识记契丹族的生活状况。

6.【答案】B

【解析】南宋时期,抗金名将岳飞率领南宋军民英勇抗击金军,曾经在郾城大败金军骑兵主力,收复许多失地,但最终被秦桧以所谓“谋反”罪杀害。为了了解岳飞的事迹,我们可以研究的战役是郾城大战,选项B符合题意。

本题主要考查岳飞抗金的相关史实。岳飞领导的军队作战勇敢,纪律严明,深受人民的爱戴,被称为“岳家军”。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记岳飞抗金的相关史实。

7.【答案】D

【解析】结合所学知识可知,北宋灭亡后,赵构建立南宋,定都临安,就是今天的杭州。“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休?暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”中杭州指的是南宋都城临安,汴州指的北宋都城汴梁。这首诗讽刺的是南宋统治者不思进取、贪图享乐,偏安于江南地区,过着享乐的生活,心无斗志的现状。D符合题意。

本题考查南宋与金的对峙。解答本题要理解诗词的寓意。

本题以南宋与金的对峙为背景,考查学生分析史料和识记历史知识能力。

8.【答案】C

【解析】依据题干信息“宋朝时期,地处东南沿海的广州、泉州”,结合所学知识:宋朝时期,处东南沿海的广州、泉州不仅造船业发达,还是文明世界的大商港。

本题考查的是宋朝经济发展的知识点,应把握宋朝对外贸易的港口。

解答本题要熟记宋朝经济发展的历史知识。

9.【答案】B

【解析】北宋前期,四川地区出现的交子,是世界上最早的纸币。世界上最早的纸币最早出现在北宋的四川。

本题考查了交子。纸币的产生有利于商业发展。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记交子的历史地位。

10.【答案】C

【解析】据题干并结合所学知识可知,1271年,忽必烈改国号为元,次年定都于大都。

本题考查元朝的建立,知道1271年,忽必烈改国号为元。

本题考查元朝的建立,考查学生的理解和分析能力,解题关键是掌握基础知识。

11.【答案】A

【解析】某同学阅读了《忽必烈和他的世界帝国》一书,他想为这本书写一句作品简介。可以入选的是建大元,灭南宋,统一全国图改革。1206年,蒙古贵族召开大会,推举铁木真为大汗,尊称成吉思汗,蒙古国建立。从此,蒙古草原结束了长期混战的局面,实现了统一。1271年忽必烈定国号为元,建立元朝。为对全国实行有效的统治,元朝实行行省制度。元世祖忽必烈在中央设中书省,在地方设行中书省,简称行省。

本题以某同学阅读了《忽必烈和他的世界帝国》一书为依托,考查蒙古统一、元朝的建立与统一。注意掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古统一、元朝的建立与统一的相关知识。

12.【答案】D

【解析】《元史 地理志 序》谓:“……起朔漠,并西域,平西夏,灭女真,臣高丽,定南诏,遂下江南,而天下为一。故其地北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表。”材料中描述的是我国历史上版图最大的朝代,该朝代是元朝;1271年,忽必烈改国号为元,次年定都大都。元朝疆域“北逾阴山,西极流沙,东尽辽左,南越海表”“汉唐极盛之际不及焉”,超越汉朝和唐朝。今天的新疆、西藏、云南,东北广大地区,台湾及南海诸岛,都在元朝的统治范围之内。元朝的版图是我国历史上最大的。

本题以《元史 地理志 序》为依托,考查元朝疆域。注意掌握相关基础知识。

本题主要考查学生运用所学知识解决问题的能力。识记与灵活掌握蒙古统一、元朝的建立以及巩固统一的措施。

13.【答案】B

【解析】唐朝以来,有不少信仰伊斯兰教的波斯人、阿拉伯人在我国一些地方定居,元朝时又有大批迁入中国,他们同汉、蒙、畏兀儿等各族长期杂居通婚,到元朝时逐渐形成一个新的民族——回族。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。选项B符合题意。

本题主要考查回族的形成。元朝境内大规模的人口流动,促进了各族经济、文化的发展与融合。

本题主要考查学生的识记能力以及分析问题的能力。理解并识记民族分化政策与民族融合的相关史实。

14.【答案】A

【解析】根据所学知识可知,元朝戏剧空前发达,出现了元曲。元曲包括散曲、杂剧和南戏等。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。关汉卿是著名的杂剧作家,代表作是《窦娥冤》。杂剧形成于宋代,④错误。

本题考查杂剧。掌握相关基础知识。

解答本题要把握杂剧的相关内容,运用所学,分析题目的要求,即可作答。

15.【答案】B

【解析】生活在西汉汉武帝时期的史学家司马迁所写的《史记》,记述了从黄帝到汉武帝时期的史实,是我国历史上第一部纪传体通史。北宋司马光编写的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著。这部书按年代顺序,叙述了从战国到五代的历史,将近三百卷。全书取材广泛,叙事明晰,文笔生动,对研究古代历史有重要参考价值。题干示意图中,字母B所代表时期的史实在这两部书中都能查阅到。选项B符合题意。

本题主要考查《史记》和《资治通鉴》的相关史实。掌握两者的异同点。《史记》和《资治通鉴》是我国古代两部著名的史学著作。

本题主要考查学生对图片的解读能力和对历史知识的识记、理解能力。理解并识记《史记》和《资治通鉴》的相关史实。

16.【答案】B

【解析】西汉时期出现了世界上最早的麻纸,东汉蔡伦改进了造纸术,世界各国的造纸术大都是直接或间接传去的。造纸术的发明是我国人民对世界文化的巨大贡献。隋唐时期发明了雕版印刷术,北宋毕昇发明活字印刷术,后来陆续传到世界各地,对世界文化的传播起到重大促进作用,所以①②选项符合题意。。

本题以四大发明是中华民族对世界文明发展的重大贡献为切入点,考查的是四大发明的影响。

本题考查学生对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握四大发明的相关知识点。

17.【答案】C

【解析】材料中的“极为神速”“北宋沈括在《梦溪笔谈》中写道”可知,这反映了印刷的效率很高,速度很快,反映的是北宋活字印刷术的特点,这主要得益于使用了毕昇发明的活字印刷术,大大提高的印刷的效率。11世纪中期,北宋平民毕昇发明活字印刷术,它的发明,节省了雕版费用,大大提高了印刷效率,为近代印刷技术的发展奠定了基础,促进了世界文化的发展和传播,早于欧洲400多年。

本题以北宋沈括的《梦溪笔谈》为依托,考查学生解读题干信息和对历史史实的准确识记和理解能力。注意掌握毕昇发明的活字印刷术。

本题考查的知识点是活字印刷术,注意把握活字印刷术的特点。

18.【答案】B

【解析】北宋毕昇用黏土做成陶活字,用来排版发明的活字印刷术,这种方法既经济,又省时,大大促进了文化的传播。活字印刷术后来陆续传到世界各地,15世纪,欧洲才出现活字印刷,比我国晚约400年。

本题考查了活字印刷术。印刷术是我国古代四大发明之一,隋唐时期已有雕版印刷的佛经、日历和诗集等。

本题考查学生对基础知识的识记能力,需要准确识记北宋毕昇发明活字印刷术。

19.【答案】苏轼:北宋;他的词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,收到引人入胜、激发情感的艺术效果。

李清照:两宋之际;她的词风委婉、细腻、清秀,她的作品以北宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则充满了血和泪,通过对个人流离不定生活的描写,反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀。

【解析】据所学知识可知,苏轼生活在北宋时期。北宋文学家苏轼,对词的发展有突出贡献。他的词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,收到引人入胜、激发情感的艺术效果。女词人李清照生活在两宋之际。她的词风委婉、细腻、清秀,她的作品以北宋灭亡为界限,此前主要是描写真挚的夫妇感情,此后的作品则充满了血和泪,通过对个人流离不定生活的描写,反映当时战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀。

本题主要考查苏轼和李清照生活的时期及作品特点的相关史实。重点掌握宋词的相关史实。

本题主要考查学生综合运用所学知识解决问题的能力。理解并识记苏轼和李清照生活的时期及作品特点的相关史实。

20.【答案】【小题1】“显德七年”:960年。目的:加强中央集权。

【小题2】政策:重文轻武政策。目的:防止唐末以来武将专横跋扈和兵变政移的情况重现。

【小题3】利:杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况发生,有利于政权的稳固、社会的安定及经济的发展;造就了宋朝科技发达、文化昌盛、人才辈出的文治局面。

弊:文臣掌兵,不熟悉军务,而将不专兵,兵无常帅,严重削弱了军队的战斗力,这也导致了北宋在对外战争中多次失利。文官得到重用,形成了以士大夫为主体的官僚集团,但由于政治机构重叠,相互牵制,官吏冗余,人浮于事,既导致政府办事效率下降,又增加了朝廷的财政支出。

【解析】1.

本题考查陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实。

2.

本题考查陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实。

3.

本题考查陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记陈桥兵变和北宋的政治、宋代的重文轻武等相关史实。

21.【答案】【小题1】南方人口占全国人口的比例不断上升,北方人口占全国人口的比例不断下降。政治因素:南方相对安定,政府重视南方经济的发展。

【小题2】特点:人口稠密,是当时中国最大的城市,商业区与居住区交错,商业经营时间不受限制,出现早市、夜市,商品交易时间延长等。

【小题3】宋朝时,经济重心南移;宋朝的农业、手工业发达,物产丰富;政府鼓励海外贸易;海路运量大、成本低、安全度高;中国造船业发达,航海技术高超;船上装有指南针;地理知识的进步;等等。

【小题4】经济重心南移或宋代经济的发展。

【解析】1.

本题考查经济重心南移相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记经济重心南移相关史实。

2.

本题考查宋代的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的经济发展等相关史实。

3.

本题考查宋代的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记宋代的经济发展等相关史实。

4.

本题考查经济重心南移、宋代的经济发展等相关史实,掌握相关的基础知识。

本题考查学生的识记能力以及分析问题的能力,理解并识记经济重心南移、宋代的经济发展等相关史实。

第2页,共2页

第1页,共1页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源