第8课 百家争鸣 精品教案

图片预览

文档简介

第8课百家争鸣

课标要求

《历史课程标准》要求:知道老子和孔子,初步理解“百家争鸣”对后世的深远影响。

教学目标

1.通过阅读材料和教材,了解老子和孔子的主要思想主张。

2.通过分析史料,了解百家争鸣的背景、含义和影响;通过分组阅读教材,再以表格形式归纳,了解百家争鸣主要流派的代表人物及其思想主张。

教学重、难点

1.教学重点

孔子的政治主张和教育、文化成就。

2.教学难点

掌握各位思想家的主张。

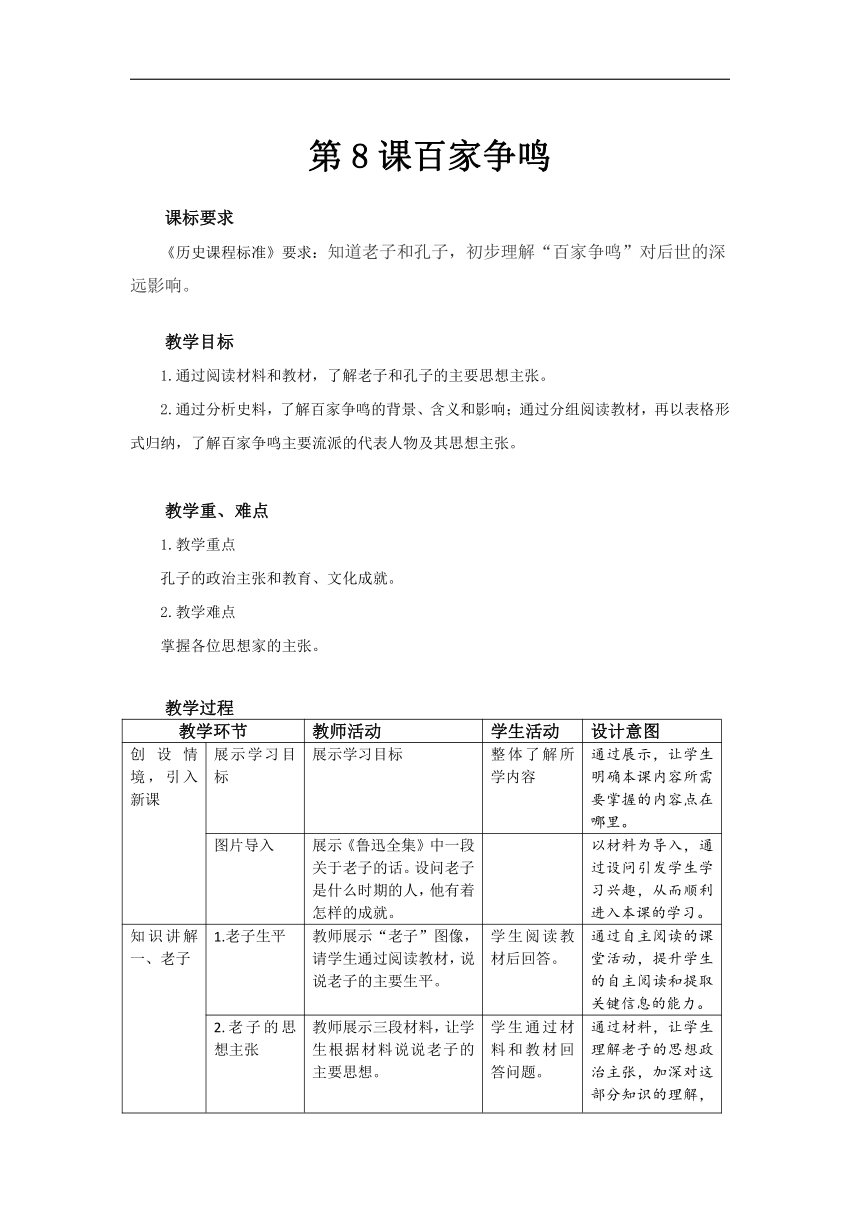

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境,引入新课 展示学习目标 展示学习目标 整体了解所学内容 通过展示,让学生明确本课内容所需要掌握的内容点在哪里。

图片导入 展示《鲁迅全集》中一段关于老子的话。设问老子是什么时期的人,他有着怎样的成就。 以材料为导入,通过设问引发学生学习兴趣,从而顺利进入本课的学习。

知识讲解一、老子 1.老子生平 教师展示“老子”图像,请学生通过阅读教材,说说老子的主要生平。 学生阅读教材后回答。 通过自主阅读的课堂活动,提升学生的自主阅读和提取关键信息的能力。

2.老子的思想主张 教师展示三段材料,让学生根据材料说说老子的主要思想。 学生通过材料和教材回答问题。 通过材料,让学生理解老子的思想政治主张,加深对这部分知识的理解,形成史料意识,提升史料实证的能力。

3.老子的政治主张 教师展示一段材料得出老子的政治主张“无为而治”,并稍微解释。

过渡:和老子一样,孔子也是春秋时期的一位大思想家。那么,孔子又有着怎样的思想成就呢?

知识讲解二、孔子 1.孔子生平 教师通过时间轴,讲述孔子的生平及主要事迹。 学生通过时间轴在教师的带领下了解孔子其人。 通过时间轴,让学生了解孔子,同时树立一定的时空观念。

2.孔子的政治主张 教师讲述孔子的思想核心“仁”,然后再展示一段材料说一下孔子的“德政”及其意义。 学生在教师的带领下了解孔子的主张政治主张。 通过材料分析和自主阅读教材的方式使学生了解孔子的主要思想,提高学生的概括能力。

3.孔子的教育成就 教师让学生阅读教材,说说孔子主要的教育成就。 学生通过阅读教材后回答。

4.孔子的影响 教师展示两段材料,让学生分析孔子对中国和世界的影响。 学生分析材料后回答。 通过材料,让学生了解孔子的影响,加深对这部分知识的理解,形成史料意识,提升史料实证的能力。

过渡:(引用《中华史纲》中的一段话,设问什么是“百家争鸣”;“百家争鸣”是在什么背景下产生的。)

知识讲解三、百家争鸣 1.含义 教师展示一段史料,通过分析史料得出百家争鸣的含义。 学生初步了解百家争鸣的定义。 通过材料分析使学生理解百家争鸣的含义及产生背景,有利于形成一定的史料意识,提升学生史料实证的能力。

2.背景 教师展示四段史料,让学生分析百家争鸣产生的时代背景。 学生根据材料从不同角度分析百家争鸣的背景。

3.代表人物及主张 教师设计小组活动,让学生按照小组分别探究儒、墨、道、法的代表人物及思想主张。最后再以表格总结一下。 小组讨论后由小组代表依次回答。 以小组活动的方式学习这部分知识,既调动学生的积极性,又加深学生对知识的印象。

4.影响 教师展示两段材料,用材料说明百家争鸣对当时和现在的影响。 学生分析材料后理解百家争鸣的影响。 通过材料分析使学生理解百家争鸣的影响,学生多角度的思考问题。

随堂练习

1.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈,形成了“百家争鸣”的局面。有学者将其中的一些思想流派分别描述为“全面归服自然的隐士派”“专制君主的参谋集团”“反对不义之战的和平主义者”“封建伦理纲常的卫道士”。以上描述分别指的是哪一思想流派( D )

A.儒家、法家、道家、墨家 B.墨家、法家、儒家、道家

C.法家、儒家、墨家、道家 D.道家、法家、墨家、儒家

2.战国时期,“天下”一词成为流行词汇。孟子说:“仁者无敌于天下。”墨子说:“一同天下。”庄子说:“一心定而王天下。”韩非说:“令行禁止于天下。”这种现象反映了( A )

A.统一成为诸子百家的共识

B.诸子百家的思想日益趋同

C.儒家学派地位逐步提升

D.诸子百家都认同民本思想

3.“几百年人家无非积善,第一等好事只是读书。”在中国古代的居民家中, 常常可见“耕读传家”“一等人忠臣孝子, 两件事耕田读书”等一类的匾额或门联。古代家庭崇尚的积善、忠孝和耕读应是迎合( B )

A.老庄之学 B.孔孟之道

C.墨家学说 D.法家理论

4.学了某课后,同学们讨论本班任课教师的管理风格。下列说法正确的有( A )

①语文老师善于因材施教,以德治班,颇有儒家真谛

②数学老师深入了解学生,要求大家互爱互利,颇有道家风范

③英语老师讲究顺其自然,无为而治,典型墨家风格

④历史老师严格执行班规,照章办事,深受法家影响

A.①④ B. ③④ C.②③ D.①②

课堂小结

布置作业

如果你是春秋战国时期的人,请在诸子百家选择一家的观点进行阐述宣讲,并再选取一家学派观点进行批驳。

课标要求

《历史课程标准》要求:知道老子和孔子,初步理解“百家争鸣”对后世的深远影响。

教学目标

1.通过阅读材料和教材,了解老子和孔子的主要思想主张。

2.通过分析史料,了解百家争鸣的背景、含义和影响;通过分组阅读教材,再以表格形式归纳,了解百家争鸣主要流派的代表人物及其思想主张。

教学重、难点

1.教学重点

孔子的政治主张和教育、文化成就。

2.教学难点

掌握各位思想家的主张。

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

创设情境,引入新课 展示学习目标 展示学习目标 整体了解所学内容 通过展示,让学生明确本课内容所需要掌握的内容点在哪里。

图片导入 展示《鲁迅全集》中一段关于老子的话。设问老子是什么时期的人,他有着怎样的成就。 以材料为导入,通过设问引发学生学习兴趣,从而顺利进入本课的学习。

知识讲解一、老子 1.老子生平 教师展示“老子”图像,请学生通过阅读教材,说说老子的主要生平。 学生阅读教材后回答。 通过自主阅读的课堂活动,提升学生的自主阅读和提取关键信息的能力。

2.老子的思想主张 教师展示三段材料,让学生根据材料说说老子的主要思想。 学生通过材料和教材回答问题。 通过材料,让学生理解老子的思想政治主张,加深对这部分知识的理解,形成史料意识,提升史料实证的能力。

3.老子的政治主张 教师展示一段材料得出老子的政治主张“无为而治”,并稍微解释。

过渡:和老子一样,孔子也是春秋时期的一位大思想家。那么,孔子又有着怎样的思想成就呢?

知识讲解二、孔子 1.孔子生平 教师通过时间轴,讲述孔子的生平及主要事迹。 学生通过时间轴在教师的带领下了解孔子其人。 通过时间轴,让学生了解孔子,同时树立一定的时空观念。

2.孔子的政治主张 教师讲述孔子的思想核心“仁”,然后再展示一段材料说一下孔子的“德政”及其意义。 学生在教师的带领下了解孔子的主张政治主张。 通过材料分析和自主阅读教材的方式使学生了解孔子的主要思想,提高学生的概括能力。

3.孔子的教育成就 教师让学生阅读教材,说说孔子主要的教育成就。 学生通过阅读教材后回答。

4.孔子的影响 教师展示两段材料,让学生分析孔子对中国和世界的影响。 学生分析材料后回答。 通过材料,让学生了解孔子的影响,加深对这部分知识的理解,形成史料意识,提升史料实证的能力。

过渡:(引用《中华史纲》中的一段话,设问什么是“百家争鸣”;“百家争鸣”是在什么背景下产生的。)

知识讲解三、百家争鸣 1.含义 教师展示一段史料,通过分析史料得出百家争鸣的含义。 学生初步了解百家争鸣的定义。 通过材料分析使学生理解百家争鸣的含义及产生背景,有利于形成一定的史料意识,提升学生史料实证的能力。

2.背景 教师展示四段史料,让学生分析百家争鸣产生的时代背景。 学生根据材料从不同角度分析百家争鸣的背景。

3.代表人物及主张 教师设计小组活动,让学生按照小组分别探究儒、墨、道、法的代表人物及思想主张。最后再以表格总结一下。 小组讨论后由小组代表依次回答。 以小组活动的方式学习这部分知识,既调动学生的积极性,又加深学生对知识的印象。

4.影响 教师展示两段材料,用材料说明百家争鸣对当时和现在的影响。 学生分析材料后理解百家争鸣的影响。 通过材料分析使学生理解百家争鸣的影响,学生多角度的思考问题。

随堂练习

1.春秋战国至秦汉时期,各种思想流派纷呈,形成了“百家争鸣”的局面。有学者将其中的一些思想流派分别描述为“全面归服自然的隐士派”“专制君主的参谋集团”“反对不义之战的和平主义者”“封建伦理纲常的卫道士”。以上描述分别指的是哪一思想流派( D )

A.儒家、法家、道家、墨家 B.墨家、法家、儒家、道家

C.法家、儒家、墨家、道家 D.道家、法家、墨家、儒家

2.战国时期,“天下”一词成为流行词汇。孟子说:“仁者无敌于天下。”墨子说:“一同天下。”庄子说:“一心定而王天下。”韩非说:“令行禁止于天下。”这种现象反映了( A )

A.统一成为诸子百家的共识

B.诸子百家的思想日益趋同

C.儒家学派地位逐步提升

D.诸子百家都认同民本思想

3.“几百年人家无非积善,第一等好事只是读书。”在中国古代的居民家中, 常常可见“耕读传家”“一等人忠臣孝子, 两件事耕田读书”等一类的匾额或门联。古代家庭崇尚的积善、忠孝和耕读应是迎合( B )

A.老庄之学 B.孔孟之道

C.墨家学说 D.法家理论

4.学了某课后,同学们讨论本班任课教师的管理风格。下列说法正确的有( A )

①语文老师善于因材施教,以德治班,颇有儒家真谛

②数学老师深入了解学生,要求大家互爱互利,颇有道家风范

③英语老师讲究顺其自然,无为而治,典型墨家风格

④历史老师严格执行班规,照章办事,深受法家影响

A.①④ B. ③④ C.②③ D.①②

课堂小结

布置作业

如果你是春秋战国时期的人,请在诸子百家选择一家的观点进行阐述宣讲,并再选取一家学派观点进行批驳。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史