第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 示范教案

文档属性

| 名称 | 第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁 示范教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 07:24:40 | ||

图片预览

文档简介

第17课西晋的短暂统一和北方各族的内迁

教材分析

《历史课程标准》要求:知道两晋南北朝的更替。

本课是部编版七年级上册第四单元第二课,主要讲授了西晋政权的兴衰以及北方的民族交融,为后面北魏孝文帝改革做好铺垫。整节课都围绕政权的并立和民族交融这一单元主题,在时间上属于西晋十六国时期,在空间上从统一全国的政权到北方少数民族政权,这一课在单元中起到了承上启下的作用,上承三国政权,下又为东晋和北魏做了铺垫,是本单元中有助于学生理解这一特定的历史时期体现单元概念的一课。

教学目标

1.了解西晋建立、统一全国及八王之乱的基本史实。了解北方游牧民族内迁的情况和北方十六国建立的背景。

2.了解西晋的治国方略,分析八王之乱的原因;识读《西晋内迁少数民族分布图》,获取有效历史信息,并分析北方游牧民族内迁的影响;通过对“西晋为什么是一个短命王朝”的分析,培养学生综合归纳历史的能力。

3.分析西晋统一全国在历史发展中的重要作用,以及这一时期在我国历史上民族大交融方面的重要地位,认识到中华民族是个多元一体的民族,各族人民在进一步交往中,加深了解,共同书写着中华民族的历史。

教学重难点

【教学重点】

八王之乱、北方少数民族内迁。

【教学难点】

西晋短命王朝的原因。

教学过程

【导入新课】

展示材料和图片:

凡今之人,惟钱而已!……(钱)为世神宝。亲之如兄,字曰“孔方”。

——(西晋)鲁褒《钱神论》

教师:“孔方兄”一词,被人们视为“钱”的同义词。“孔方兄”一词出现于西晋人鲁褒的《钱神论》。鲁褒的文章讽刺了当时社会“惟钱是求”,惟利是图的社会风气。这则材料反映的社会风气与西晋的兴亡有怎样的联系呢?我们今天一起来学习第17课《西晋的短暂统一和北方各族的内迁》。

(设计意图)通过“孔方兄”来引出西晋当时唯利是图的社会化风气,进而引发学生的学习兴趣,顺利过渡到本课。

【讲授新课】

一、西晋的建立

1.背景

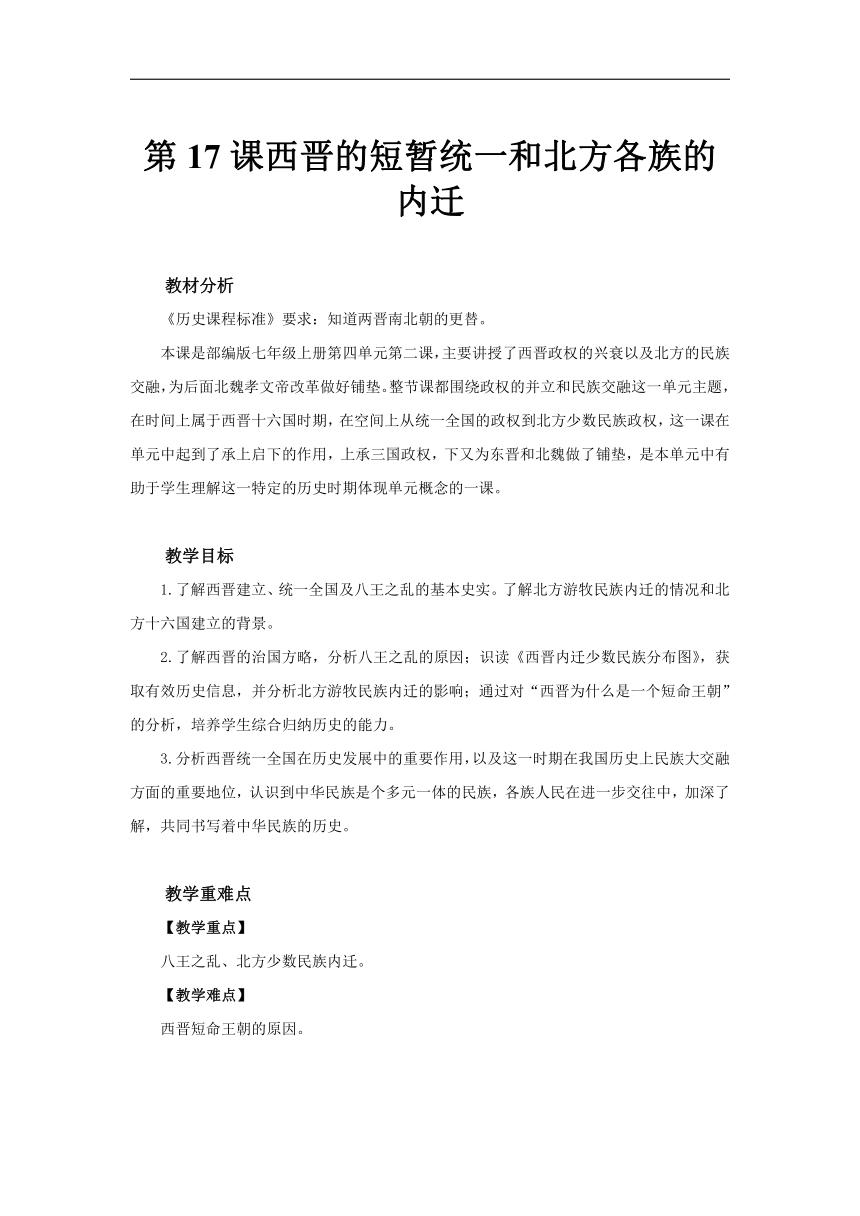

教师:魏蜀吴三国中哪国最有可能一统天下?

学生回答:魏国。

展示图片及材料:

教师:从上面的材料中,我们可以看出无论是户数、人口还是兵力上面,魏国都是三国之中最多的,甚至远远多于蜀国和吴国之和,强盛的国力决定了魏国最有可能统一天下。但是,为什么最终是西晋统一呢?

2.西晋的建立

展示图片:

教师:三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。由于皇帝年幼,大臣司马懿逐渐控制了魏国的军政大权。司马懿死后,先后由其子司马师、司马昭掌权。

展示图片:

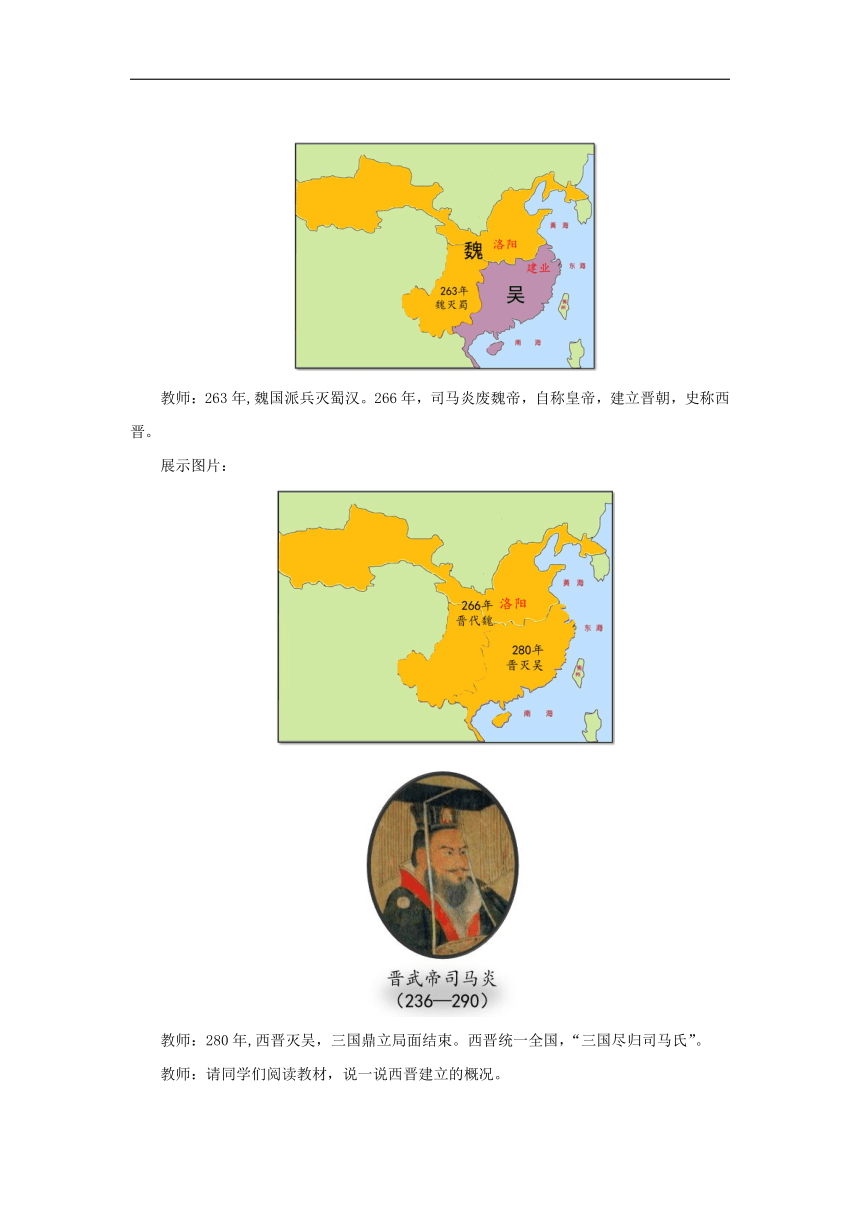

教师:263年,魏国派兵灭蜀汉。266年,司马炎废魏帝,自称皇帝,建立晋朝,史称西晋。

展示图片:

教师:280年,西晋灭吴,三国鼎立局面结束。西晋统一全国,“三国尽归司马氏”。

教师:请同学们阅读教材,说一说西晋建立的概况。

学生回答略。

教师总结:

(1)建立时间:266年;

(2)统一时间:288年;

(3)国号:西晋;

(4)建立者:司马炎;

(5)都城:洛阳。

展示图片:

3.西晋的统治

教师:实现统一后,晋武帝司马炎与民休息,重视发展生产,逐步使百姓摆脱了战乱之苦,使国家走上了发展之路。

展示材料:

是时,天下无事,赋税平均,人咸要其业而乐其事。

——《晋书·食货志》

教师:但是,西晋的统治策略存在着很大的问题。请同学们阅读材料,说一说西晋的统治有哪些问题?

展示材料:

魏武忘经国之宏规,行忌刻之小数,功臣无立锥之地,子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵,本根无所庇荫,遂乃三叶而亡。有晋思改覆车,复隆盘石,或出拥旄节,莅岳牧之荣;入践台阶,居端揆之重。

——《晋书·八王传序》

学生回答略。

教师总结:大封同姓王,诸侯王既有行政权力,又拥有数量可观的军队。诸侯王逐渐左右了西晋的政治走势。除此以外,为了维护统治阶级的利益,晋武帝给大地主、大贵族在政治上和经济上很多的优厚待遇,甚至于特权还扩大到他们的子孙。

展示图片和材料:

钱之为物,无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼,危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世神宝,亲之如兄,字曰‘孔方’。

——《钱神论》

教师:材料说明了当时什么样的社会风气?

学生回答略。

教师总结:在大地主、大贵族当权的背景下,社会上下道德沦丧,唯利是图,享乐之风盛行。这为西晋的统治危机埋下了祸根。

(设计意图)本目主要阐述了西晋的建立与统治。通过地图动画展示使学生掌握西晋统一的过程,增加学生学习这部分知识的印象。同时通过相关史料和石崇与王恺斗富的小故事展示西晋统治阶层的腐化,使课堂氛围更加生动。

过渡:西晋的社会风气为西晋的灭亡埋下了隐患,接下来,就让我们一起看看西晋是怎样走向灭亡的。

二、八王之乱

1.背景

展示材料:

大臣:启禀陛下,近几年闹饥荒,各地都报告说老百姓没饭吃,到处都有饿死的人……。

晋惠帝:没有饭吃,为什么不吃肉粥呢?

教师:这就是历史上有名的“何不食肉糜”的典故,从上面的材料中我们可以看出晋惠帝昏庸可见一斑

展示材料:

匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。”

——《晋书·刘元海载记》

教师:材料中的“司马氏骨肉相残”指的是哪一历史事件?

学生回答略。

教师总结:皇帝昏庸无能,朝政腐败。手握重兵的八个封王,为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战十几年,史称“八王之乱”。

2.概况

展示地图:《八王之乱形势》

教师:从上面地图中我们可以看出,西晋被分封的诸侯王都集中在中原一带,这就决定了八王之乱集中在洛阳一带。八王之乱期间,诸侯宗室之间相互混战,势力此消彼长,晋惠帝也变成了傀儡,任其他宗室摆布。八王之乱实质上是统治阶级内部为了争夺中央政权的战争。

展示材料:

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——《资治通鉴》

教师:从材料中,我们可以看出八王之乱历时16年,给社会造成巨大灾害,当时米价飞涨,贵到一万钱一石,人民饱受痛苦。西晋从此衰落。最终导致了西晋的灭亡。

3.西晋灭亡

展示材料:

材料一:(晋惠)帝之为太子也,朝廷咸知不堪政事……及居大位,政出群下,纲纪大坏……及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜 ”其蒙蔽皆此类也。

——《晋书·惠帝纪》

材料二:然而付托失所,授任乖方,政令不恒,赏罚斯滥。或有材而不任,或无罪而见诛,朝为伊、周,夕为莽、卓。机权失于上,祸乱作于下。

——《晋书·八王传序》

教师:晋惠帝其昏庸可见一斑。晋惠帝朝政混乱,且更无力制衡诸侯王。

展示地图:

教师:西晋统治腐朽,横征暴敛,向内迁各族人民实施收取重税、征兵派役等暴政,激起了内迁各民族的强烈反抗。八王之乱造成社会动荡,北方周边少数民族趁机起兵反晋。316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。西晋最终在内外交困中灭亡。

(设计意图)通过教师的讲解,使学生明确西晋的腐朽统治,导致了八王之乱,最终西晋在统治者的昏庸腐败中走向灭亡。

过渡:西晋的灭亡,使得北方游牧民族内迁,开始了五胡乱中华的时代。

三、北方游牧民族的内迁

1. 五胡内迁

教师:东汉、魏、晋时期,北方游牧民族内迁,主要有氐族、羌族、匈奴、羯族和鲜卑族。

展示图片:

展示材料:

西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古高原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;鲜卑族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区。

2.十六国并立

教师:到西晋时,山西、陕西内迁的各族人口,已经占当地总人口的一半。西晋灭亡后,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上将北方主要的十五个政权连同西南成汉,称为“十六国”。

展示图片:

.

展示图片:

教师:内迁的少数民族受到汉族文化的影响,逐步由游牧转入农耕生活。4世纪,氐族建立的前秦逐渐强大,并统一了黄河流域。皇帝苻坚重视汉文化,任用汉人王猛为丞相,锐意改革。不仅提升了前秦的国力,也缓和了前秦境内的胡汉矛盾。

展示材料:

教师:整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢;大力兴办学校,提倡儒学。

(设计意图)通过图片和相关材料的展示,使学生对北方少数民族内迁以及十六国的并立有一定的了解。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】论一论:为什么北方游牧民族要‘搬家’?”活动。通过本活动,提升学生对北方游牧民族内迁的理解。

【本课小结】

西晋的灭亡可以说是统治者们咎由自取。回顾历史,夏桀的残暴,商纣王的奢侈腐朽最终导致亡国。大秦帝国也因施行暴政最终导致了秦末农民起义。历史留给我深刻的教训。

仁政治国,走群众路线,各民族平等团结,共同繁荣,五十六个民族为一家人,和谐社会促发展。

教材分析

《历史课程标准》要求:知道两晋南北朝的更替。

本课是部编版七年级上册第四单元第二课,主要讲授了西晋政权的兴衰以及北方的民族交融,为后面北魏孝文帝改革做好铺垫。整节课都围绕政权的并立和民族交融这一单元主题,在时间上属于西晋十六国时期,在空间上从统一全国的政权到北方少数民族政权,这一课在单元中起到了承上启下的作用,上承三国政权,下又为东晋和北魏做了铺垫,是本单元中有助于学生理解这一特定的历史时期体现单元概念的一课。

教学目标

1.了解西晋建立、统一全国及八王之乱的基本史实。了解北方游牧民族内迁的情况和北方十六国建立的背景。

2.了解西晋的治国方略,分析八王之乱的原因;识读《西晋内迁少数民族分布图》,获取有效历史信息,并分析北方游牧民族内迁的影响;通过对“西晋为什么是一个短命王朝”的分析,培养学生综合归纳历史的能力。

3.分析西晋统一全国在历史发展中的重要作用,以及这一时期在我国历史上民族大交融方面的重要地位,认识到中华民族是个多元一体的民族,各族人民在进一步交往中,加深了解,共同书写着中华民族的历史。

教学重难点

【教学重点】

八王之乱、北方少数民族内迁。

【教学难点】

西晋短命王朝的原因。

教学过程

【导入新课】

展示材料和图片:

凡今之人,惟钱而已!……(钱)为世神宝。亲之如兄,字曰“孔方”。

——(西晋)鲁褒《钱神论》

教师:“孔方兄”一词,被人们视为“钱”的同义词。“孔方兄”一词出现于西晋人鲁褒的《钱神论》。鲁褒的文章讽刺了当时社会“惟钱是求”,惟利是图的社会风气。这则材料反映的社会风气与西晋的兴亡有怎样的联系呢?我们今天一起来学习第17课《西晋的短暂统一和北方各族的内迁》。

(设计意图)通过“孔方兄”来引出西晋当时唯利是图的社会化风气,进而引发学生的学习兴趣,顺利过渡到本课。

【讲授新课】

一、西晋的建立

1.背景

教师:魏蜀吴三国中哪国最有可能一统天下?

学生回答:魏国。

展示图片及材料:

教师:从上面的材料中,我们可以看出无论是户数、人口还是兵力上面,魏国都是三国之中最多的,甚至远远多于蜀国和吴国之和,强盛的国力决定了魏国最有可能统一天下。但是,为什么最终是西晋统一呢?

2.西晋的建立

展示图片:

教师:三国后期,魏国实力增强,吴、蜀两国日益衰落。由于皇帝年幼,大臣司马懿逐渐控制了魏国的军政大权。司马懿死后,先后由其子司马师、司马昭掌权。

展示图片:

教师:263年,魏国派兵灭蜀汉。266年,司马炎废魏帝,自称皇帝,建立晋朝,史称西晋。

展示图片:

教师:280年,西晋灭吴,三国鼎立局面结束。西晋统一全国,“三国尽归司马氏”。

教师:请同学们阅读教材,说一说西晋建立的概况。

学生回答略。

教师总结:

(1)建立时间:266年;

(2)统一时间:288年;

(3)国号:西晋;

(4)建立者:司马炎;

(5)都城:洛阳。

展示图片:

3.西晋的统治

教师:实现统一后,晋武帝司马炎与民休息,重视发展生产,逐步使百姓摆脱了战乱之苦,使国家走上了发展之路。

展示材料:

是时,天下无事,赋税平均,人咸要其业而乐其事。

——《晋书·食货志》

教师:但是,西晋的统治策略存在着很大的问题。请同学们阅读材料,说一说西晋的统治有哪些问题?

展示材料:

魏武忘经国之宏规,行忌刻之小数,功臣无立锥之地,子弟君不使之人,徒分茅社,实传虚爵,本根无所庇荫,遂乃三叶而亡。有晋思改覆车,复隆盘石,或出拥旄节,莅岳牧之荣;入践台阶,居端揆之重。

——《晋书·八王传序》

学生回答略。

教师总结:大封同姓王,诸侯王既有行政权力,又拥有数量可观的军队。诸侯王逐渐左右了西晋的政治走势。除此以外,为了维护统治阶级的利益,晋武帝给大地主、大贵族在政治上和经济上很多的优厚待遇,甚至于特权还扩大到他们的子孙。

展示图片和材料:

钱之为物,无德而尊,无势而热,排金门而入紫闼,危可使安,死可使活,贵可使贱,生可使杀……凡今之人,惟钱而已!”还说钱“为世神宝,亲之如兄,字曰‘孔方’。

——《钱神论》

教师:材料说明了当时什么样的社会风气?

学生回答略。

教师总结:在大地主、大贵族当权的背景下,社会上下道德沦丧,唯利是图,享乐之风盛行。这为西晋的统治危机埋下了祸根。

(设计意图)本目主要阐述了西晋的建立与统治。通过地图动画展示使学生掌握西晋统一的过程,增加学生学习这部分知识的印象。同时通过相关史料和石崇与王恺斗富的小故事展示西晋统治阶层的腐化,使课堂氛围更加生动。

过渡:西晋的社会风气为西晋的灭亡埋下了隐患,接下来,就让我们一起看看西晋是怎样走向灭亡的。

二、八王之乱

1.背景

展示材料:

大臣:启禀陛下,近几年闹饥荒,各地都报告说老百姓没饭吃,到处都有饿死的人……。

晋惠帝:没有饭吃,为什么不吃肉粥呢?

教师:这就是历史上有名的“何不食肉糜”的典故,从上面的材料中我们可以看出晋惠帝昏庸可见一斑

展示材料:

匈奴左贤王刘宣等私议:“今司马氏骨肉相残,四海鼎沸,兴邦复业,此其时矣。”

——《晋书·刘元海载记》

教师:材料中的“司马氏骨肉相残”指的是哪一历史事件?

学生回答略。

教师总结:皇帝昏庸无能,朝政腐败。手握重兵的八个封王,为了争夺中央政权,先后起兵,相互混战十几年,史称“八王之乱”。

2.概况

展示地图:《八王之乱形势》

教师:从上面地图中我们可以看出,西晋被分封的诸侯王都集中在中原一带,这就决定了八王之乱集中在洛阳一带。八王之乱期间,诸侯宗室之间相互混战,势力此消彼长,晋惠帝也变成了傀儡,任其他宗室摆布。八王之乱实质上是统治阶级内部为了争夺中央政权的战争。

展示材料:

魏晋以来积蓄,扫地无遗。

——《资治通鉴》

教师:从材料中,我们可以看出八王之乱历时16年,给社会造成巨大灾害,当时米价飞涨,贵到一万钱一石,人民饱受痛苦。西晋从此衰落。最终导致了西晋的灭亡。

3.西晋灭亡

展示材料:

材料一:(晋惠)帝之为太子也,朝廷咸知不堪政事……及居大位,政出群下,纲纪大坏……及天下荒乱,百姓饿死,帝曰:“何不食肉糜 ”其蒙蔽皆此类也。

——《晋书·惠帝纪》

材料二:然而付托失所,授任乖方,政令不恒,赏罚斯滥。或有材而不任,或无罪而见诛,朝为伊、周,夕为莽、卓。机权失于上,祸乱作于下。

——《晋书·八王传序》

教师:晋惠帝其昏庸可见一斑。晋惠帝朝政混乱,且更无力制衡诸侯王。

展示地图:

教师:西晋统治腐朽,横征暴敛,向内迁各族人民实施收取重税、征兵派役等暴政,激起了内迁各民族的强烈反抗。八王之乱造成社会动荡,北方周边少数民族趁机起兵反晋。316年,内迁的匈奴人灭掉西晋。西晋最终在内外交困中灭亡。

(设计意图)通过教师的讲解,使学生明确西晋的腐朽统治,导致了八王之乱,最终西晋在统治者的昏庸腐败中走向灭亡。

过渡:西晋的灭亡,使得北方游牧民族内迁,开始了五胡乱中华的时代。

三、北方游牧民族的内迁

1. 五胡内迁

教师:东汉、魏、晋时期,北方游牧民族内迁,主要有氐族、羌族、匈奴、羯族和鲜卑族。

展示图片:

展示材料:

西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古高原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;鲜卑族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区。

2.十六国并立

教师:到西晋时,山西、陕西内迁的各族人口,已经占当地总人口的一半。西晋灭亡后,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上将北方主要的十五个政权连同西南成汉,称为“十六国”。

展示图片:

.

展示图片:

教师:内迁的少数民族受到汉族文化的影响,逐步由游牧转入农耕生活。4世纪,氐族建立的前秦逐渐强大,并统一了黄河流域。皇帝苻坚重视汉文化,任用汉人王猛为丞相,锐意改革。不仅提升了前秦的国力,也缓和了前秦境内的胡汉矛盾。

展示材料:

教师:整顿吏治,厉行法治,加强集权,招抚流民,减赋禁奢;大力兴办学校,提倡儒学。

(设计意图)通过图片和相关材料的展示,使学生对北方少数民族内迁以及十六国的并立有一定的了解。

教师可根据时间需要,组织完成“【活动设计】论一论:为什么北方游牧民族要‘搬家’?”活动。通过本活动,提升学生对北方游牧民族内迁的理解。

【本课小结】

西晋的灭亡可以说是统治者们咎由自取。回顾历史,夏桀的残暴,商纣王的奢侈腐朽最终导致亡国。大秦帝国也因施行暴政最终导致了秦末农民起义。历史留给我深刻的教训。

仁政治国,走群众路线,各民族平等团结,共同繁荣,五十六个民族为一家人,和谐社会促发展。

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史