部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 525.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 08:40:09 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.下表为“清朝前期耕地面积的变化”,导致表中耕地面积大幅增加的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

①统一多民族国家的进一步巩固和发展

②统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策

③广大劳动人民的辛勤劳作

④普遍种植国外引进的高产作物A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

2.我们现在食用的粮食作物马铃薯、花生、向日葵等是在何时从外国引进的

A.汉朝

B.唐朝

C.明朝

D.清朝

3.清初,一度出现福建棉商不至,苏州棉区农民生活无着的现象,“门里妻孥相向啼”;康熙五年(1666年),闽中棉商又挟重资到苏州太仓,举州叹为祥瑞,这表明当时

A.福建经济发展程度高于苏州 B.福建成为全国棉纺织业的中心

C.福建大批棉布销往苏州地区 D.福建与苏州地区经济联系紧密

4.苏州盛泽镇“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”。上述材料可以佐证下列明清经济的哪一特点?( )

A.经济重心南移 B.工商业市镇繁荣

C.人地矛盾突出 D.海外贸易的兴盛

5.假如穿越到明朝,你可以吃到玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日等这些食物,它们原产于( )

A.南美洲 B.大洋洲 C.非洲 D.欧洲

6.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

7.清朝前期吴冮县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”。这些材料反映了当时( )

A.农业生产发展 B.手工业生产发展 C.社会生活丰富 D.商品经济发展

8.农业是我国两千多年封建社会的立国之本,农业生产技术的革新历来受到重视。下列关于我国封建社会农业的发展情况叙述正确的是( )

①重视兴修水利工程的时期有战国时期秦国、三国时期魏国、唐朝

②介绍农业生产的相关书籍是:《齐民要术》、《天工开物》、《本草纲目》

③农业生产工具的革新主要有:唐朝的曲辕犁、筒车

④我国农业引进的作物有:粟、占城稻、玉米、马铃薯、花生、向日葵等

⑤南方的农业发展逐渐超过北方是在宋代

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①②③④ D.③④

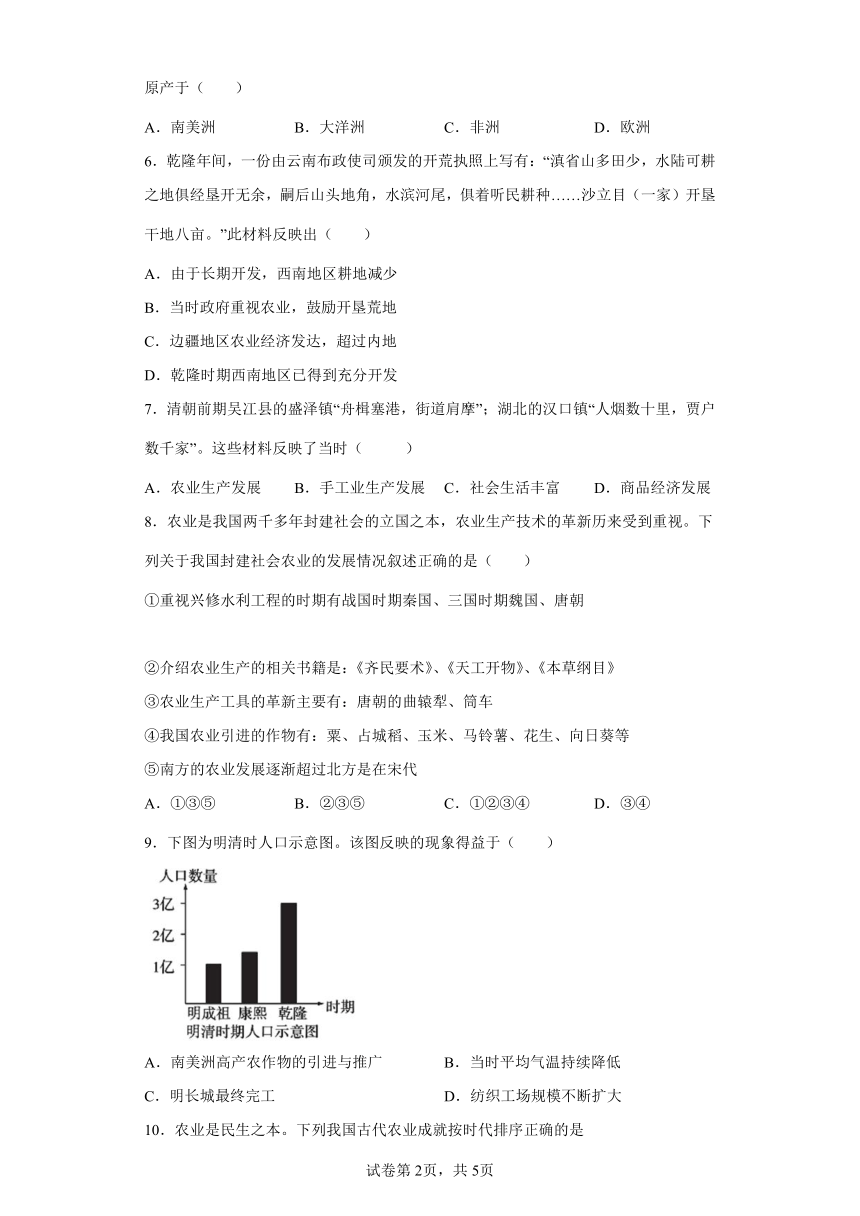

9.下图为明清时人口示意图。该图反映的现象得益于( )

A.南美洲高产农作物的引进与推广 B.当时平均气温持续降低

C.明长城最终完工 D.纺织工场规模不断扩大

10.农业是民生之本。下列我国古代农业成就按时代排序正确的是

①玉米、甘薯的种植 ②曲辕犁和简车发明 ③占城稻引进

A.①②③ B.②③① C.②①③ D.③②①

11.2020年春节期间,一条有趣的祝福短信十分流行:“佳节来临,恭祝家庭顺治,生活康熙,人民雍正,学业乾隆,成绩嘉庆,前途道光,财富咸丰,德才同治,心情光绪!”根据相关的基本文史常识判断:康熙、雍正、乾隆等称号应属( )

A.国号 B.年号 C.谥号 D.庙号

12.《耕织图·耕图》(下图)为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品,也真实地反映了清代生产方式。对该作品的正确解读是

A.铁犁牛耕耕作方式开始流行 B.牛耕逐渐普及到了大江南北

C.推动中国新的生产关系出现 D.农耕技术没有革命性的发展

13.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

14.清朝前期,推广哪些从美洲引进的高产作物,使粮食产量有了大幅度提高?( )

①占城稻 ②玉米 ③甘薯 ④棉花

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

15.大型电视纪录片《天下徽商》为我们破解了一个商帮崛起的传奇密码。徽商是哪一地区的有名商帮( )

A.陕西 B.山西 C.安徽 D.广东

二、综合题

16.阅读下列材料:

材料一:

材料二:南宋人吴自牧说,城市中“不以物之大小,皆置为团行”。入行的商户称为“行户”,参加行称为“投行”。外来商人不经投行,不得在市面上贸易。行中以资产多者充任行头。商品价格每十天评定一次,称为“旬估”,由官府、行头、行户共同商议定价,报官府备案。官府承担监督和监察物价执行情况的职能,对于哄抬物价、强买强卖、商业欺诈等行为,都制定了生意人法律法规。

——摘自张岂之主编《中国历史新编古代史(下)》

材料三:(清代)城市经济也发展到一个新的水平,当时在几个大城市已经形成了区域性商业中心,流传“四聚”的说法。清代经济较发达地方,如长江三角洲、珠江三角洲地区,市镇分布合理,密度也大,其经济功能出现了向单一化和专业化发展的趋势。……随着商业的发达,清代出现了不少财力雄厚的富商。其中,徽商和晋商是最有势力的两大商帮。

——摘编自宁欣主编《中国古代史(下册)》

请回答:

(1)根据材料一,说说唐朝长安的商业布局规划特点,并概括宋代商业在时间和空间方面的发展特点。

(2)根据材料二,概括“团行”在城市商业中的作用。

(3)根据材料三,归纳清代城市经济发展的具体表现。

(4)综上,归纳唐朝以来我国商业发展的主要趋势。

17.中国古代不同时期的商业发展呈现出各自的特点。

材料一:唐朝前期,国家统一。在农业和手工业发展的基础上,唐朝的商业也迅速发展起来。尤其是唐太宗实行轻摇薄赋的政策,几乎不收取商业税,进一步促进了商业的繁荣。

——摘编自钱穆《中国经济史》

(1)依据材料一并结合所学,说出唐朝前期商业发展的原因。

材料二:宋代随着商业需求增长,宵禁和固定市场交易地点被取消,各种店铺遍布城市大街小巷,甚至有些店铺“通晓不绝”,还出现娱乐兼营商业的场所——瓦子。由于商业竞争激烈,有的店铺为招揽生意开始以广告的方式宣传自己的商品。繁荣的商业不仅极大地丰富和便利了人们的生活,还为政府带来可观的经济收益,商业税成为宋代后期重要的财政来源。

——摘编自杭侃《中华文明传真》

(2)依据材料二并结合所学,说出宋朝城市商业繁荣的表现。说出宋朝商业发展的影响。

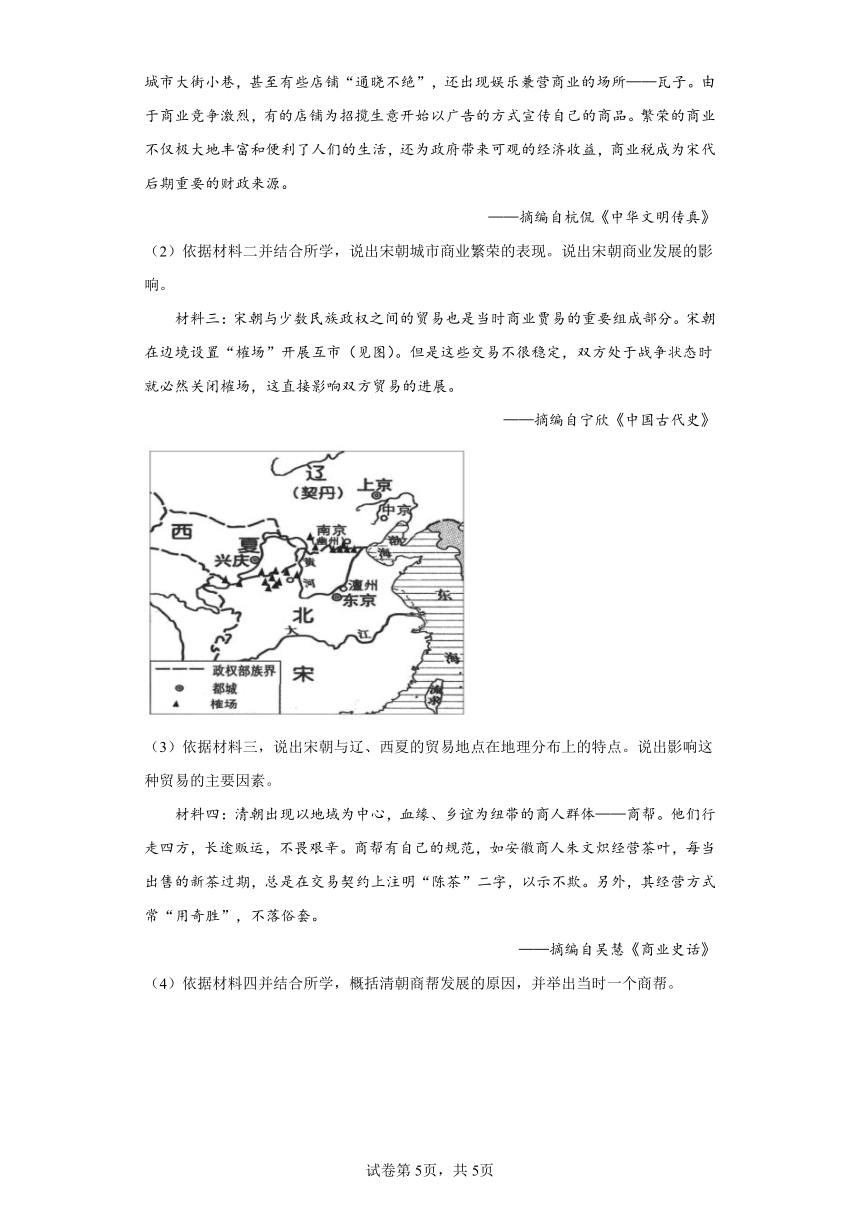

材料三:宋朝与少数民族政权之间的贸易也是当时商业贾易的重要组成部分。宋朝在边境设置“榷场”开展互市(见图)。但是这些交易不很稳定,双方处于战争状态时就必然关闭榷场,这直接影响双方贸易的进展。

——摘编自宁欣《中国古代史》

(3)依据材料三,说出宋朝与辽、西夏的贸易地点在地理分布上的特点。说出影响这种贸易的主要因素。

材料四:清朝出现以地域为中心,血缘、乡谊为纽带的商人群体——商帮。他们行走四方,长途贩运,不畏艰辛。商帮有自己的规范,如安徽商人朱文炽经营茶叶,每当出售的新茶过期,总是在交易契约上注明“陈茶”二字,以示不欺。另外,其经营方式常“用奇胜”,不落俗套。

——摘编自吴慧《商业史话》

(4)依据材料四并结合所学,概括清朝商帮发展的原因,并举出当时一个商帮。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

图表数据显示,清朝前期耕地面积大幅增加,清朝时期统一多民族国家的进一步巩固和发展,促进农业发展,①正确;清朝统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,是耕地面积大幅增加的重要原因,②正确;广大劳动人民的辛勤劳作,使得大量土地得到开垦,③正确;①②③正确,故选B;种植国外引进的高产作物,是粮食产量增加的原因,不是耕地面积大幅增加的原因,排除④,故排除ACD。

【点睛】

2.C

【详解】

依据课本所学,原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明朝从国外引进,清代不断推广种植。明朝从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。C项符合题意;D项不合题意;汉朝和唐朝在明朝之前,我国还没有马铃薯、花生、向日葵等作物。AB两项不合题意。由此可知ABD三项不合题意,故选择C。

3.D

【详解】

依据材料可知,清初苏州地区大量棉花销往福建地区,广大棉农依赖福建商人对棉花的收购,这表明当时福建与苏州地区经济联系紧密,故D项正确;以苏州为中心的江南地区是当时最繁荣的地区,故排除A项;材料只能反映福建与苏州地区在棉织业方面联系紧密,不能表明当时福建就是全国棉纺织业中心,故排除B项;材料反映的是福建商人向苏州地区收购棉花,并不能说明当时福建产的棉布大量销往苏州,故排除C项。故选D项。

4.B

【详解】

材料“苏州盛泽镇”“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”反映的是苏州盛泽镇依靠丝绸手工业和商业发展经济的情况,由此可以佐证明清经济发展中工商业市镇繁荣的特点,B项正确;南宋时期经济重心就已经转移到南方,而且经济重心南移和工商业市镇的兴起没有必然关系,排除A项;材料强调的是盛泽镇依靠工商业发展经济的情况,和人地矛盾突出、海外贸易的兴盛无关,排除CD两项。故选B项。

【点睛】

5.A

【详解】

明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

6.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

7.D

【详解】

根据材料”舟楫塞港,街道肩摩”“人烟数十里,贾户数千家”结合所学知识,可知材料反映了当时商品经济的发展。清朝前期的商业发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。商业的发展推动了一些中小市镇如吴江县、汉口镇的城市化进程,C项正确。农业生产发展 、手工业生产发展、社会生活丰富与题干描述的商业发展不符,排除ABC,故选D项。

8.A

【详解】

据所学知识可知,②中《本草纲目》是明代杰出的医药学家李时珍编写的一部规模空前的药物学著作,故②叙述错误;④中粟原产于我国,距今约六千年前的半坡居民已经种植粟,不属于引进的作物,故④错误;①③⑤叙述正确,排除BCD项。故选A

9.A

【详解】

根据题干“明清时人口示意图”可以看出人口不断增加,得益于美洲高产农作物的引进。明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,从而养活了众多人口 ,一定程度上缓和了人地矛盾,促进了人口的增长,A项正确;“当时平均气温持续降低”与明清时期人口增长不符,排除B项;明长城的修筑是为了防御蒙古贵族南扰,与明清时期人口增长不符,排除C项;纺织工场规模不断扩大反映的是手工业的发展,与明清时期人口增长不符,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】

①玉米、甘薯的种植是在明朝之后; ②曲辕犁和简车发明是唐朝; ③占城稻引进是宋朝。②③①B项正确,排除ACD项。故选B项。

11.B

【详解】

依据所学可知,国号指即国家的称号,或一个朝代的名称,如唐宋元明清等;谥号则指古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。如文、武、康、明及荒、嬉、纣等;年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。如贞观、开元、康熙等;庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如祖或宗;题干中的康熙、乾隆等属于年号,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

12.D

【详解】

材料反映了南宋《耕织图·耕图》在清朝重新绘制,这说明画中的牛耕方式在南宋以后被长期沿用,没有发生革命性发展,D项正确;铁犁牛耕的耕作方式出现于春秋战国时期,并逐渐推广,排除A项;东汉时期,牛耕就已经推广到了南方地区,排除B项;《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,属于中国古代传统的生产关系,不能体现新的资本主义生产关系,排除C项。故选D项。

13.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

14.B

【详解】

清朝前期社会经济得到迅速发展,明朝时从美洲引进的高产作物玉米、甘薯在清朝时得以普遍种植,这使粮食产量有了大幅度的提高,促进了农业生产的发展,有利于社会的稳定和发展。②③符合题意,B项正确;占城稻是宋朝从越南引进的高产稻种,棉花是经济作物,不是粮食作物,①④不符合题意,排除ACD项。故选B项。

15.C

【详解】

根据所学可知,明清时期,商帮崛起,其中,安徽徽州商人结成徽商,影响深远,C项正确;陕西商人是秦商,山西是晋商,广东商人是粤商,排除ABD三项。选C项。

16.(1)唐朝特点:主要分布在东、西两市,布局严整对称,规划井然有序。(回答其中一点即可)宋代特点:经商时间不再受限制,出现晓市和夜市;商业空间分布在街道及宅巷之内,不再受限于固定场所。

(2)作用:协调商人之间的关系,保护行业利益:协助官府进行商业管理和规范商业行为。(摘抄到关键句子也可)

(3)表现:形成区域性商业中心;经济功能出现单一化和专业化趋势;出现财力雄厚的富商(商帮)。

(4)趋势:时间空间上逐渐从固定时间和场所发展到不受时空限制;商业地区分布由单一城市向更多区域发展,形成区域性商业中心;商业行业发展逐渐形成集团化、专业化趋势;从商人员出现财富集中和地域集中的趋势。(任答其中1点即可)

【详解】

(1)根据材料一可知,唐朝长安的商业布局规划特点是市坊分离,坊是居民区,市是商业区,主要分布在东、西两市,布局严整对称,规划井然有序。宋代商业在时间和空间方面的发展特点是经商时间不再受限制,出现晓市和夜市;商业空间分布在街道及宅巷之内,不再受限于固定场所。

(2)根据材料二“外来商人不经投行,不得在市面上贸易”可归纳出协调商人之间的关系,保护行业利益:根据“官府承担监督和监察物价执行情况的职能,对于哄抬物价、强买强卖、商业欺诈等行为,都制定了生意人法律法规。”可归纳出协助官府进行商业管理和规范商业行为。

(3)根据“(清代)城市经济也发展到一个新的水平,当时在几个大城市已经形成了区域性商业中心”可归纳出形成区域性商业中心;根据“清代经济较发达地方,如长江三角洲、珠江三角洲地区,市镇分布合理,密度也大,其经济功能出现了向单一化和专业化发展的趋势”经济功能出现单一化和专业化趋势;根据“……随着商业的发达,清代出现了不少财力雄厚的富商。其中,徽商和晋商是最有势力的两大商帮。”可归纳出出现财力雄厚的富商(商帮)。

(4)综上可知,唐朝以来我国商业发展的主要趋势是时间空间上逐渐从固定时间和场所发展到不受时空限制;商业地区分布由单一城市向更多区域发展,形成区域性商业中心;商业行业发展逐渐形成集团化、专业化趋势;从商人员出现财富集中和地域集中的趋势。

17.(1)国家统一,农业、手工业的发展,统治者实行轻徭薄赋的政策,以民为本等。

(2)表现:取消宵禁和固定市场交易地点,店铺沿街分布,出现娱乐兼营商业的场所,出现了广告。

影响:丰富和便利了人们的生活,增加政府财政收入,促进经济发展。

(3)特点:在北宋与辽、北宋与西夏政权的交界

因素:影响双方贸易的因素是宋与辽和西夏的关系,战争时,贸易停止。(答出战争或者战争与和平都可以得分)

(4)原因:清朝经济发展、商业繁荣。商帮有自己的规范,诚信经营 。经营方式有创新。

晋商、徽商

【详解】

(1)由“唐朝前期,国家统一。”可归纳出国家统一,根据“农业和手工业发展的基础上,唐朝的商业也迅速发展起来。”可归纳出农业、手工业的发展,根据“尤其是唐太宗实行轻徭薄赋的政策,几乎不收取商业税,进一步促进了商业的繁荣”可归纳出统治者实行轻徭薄赋的政策,以民为本等。

(2)第一小问表现,根据“宋代随着商业需求增长,宵禁和固定市场交易地点被取消,各种店铺遍布城市大街小巷,甚至有些店铺‘通晓不绝’”可归纳出取消宵禁和固定市场交易地点,店铺沿街分布,根据“还出现娱乐兼营商业的场所——瓦子。由于商业竞争激烈,有的店铺为招揽生意开始以广告的方式宣传自己的商品”可归纳出出现娱乐兼营商业的场所,出现了广告。第二小问影响,根据“繁荣的商业不仅极大地丰富和便利了人们的生活,还为政府带来可观的经济收益,商业税成为宋代后期重要的财政来源。”可归纳出丰富和便利了人们的生活,增加政府财政收入,促进经济发展。

(3)第一小问特点,根据“宋朝在边境设置‘榷场’开展互市”及图片可归纳出在北宋与辽、北宋与西夏政权的交界。第二小问,根据“但是这些交易不很稳定,双方处于战争状态时就必然关闭榷场,这直接影响双方贸易的进展。”影响双方贸易的因素是宋与辽和西夏的关系,战争时,贸易停止。

(4)第一小问,根据“清朝出现以地域为中心,血缘、乡谊为纽带的商人群体——商帮”可归纳出清朝经济发展、商业繁荣;根据“他们行走四方,长途贩运,不畏艰辛。商帮有自己的规范,如安徽商人朱文炽经营茶叶,每当出售的新茶过期,总是在交易契约上注明‘陈茶’二字,以示不欺”可归纳出商帮有自己的规范,诚信经营 ;根据“另外,其经营方式常‘用奇胜’,不落俗套。”可归纳出经营方式有创新。明清时期,北京和南京是全国性的商贸城市,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下表为“清朝前期耕地面积的变化”,导致表中耕地面积大幅增加的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

①统一多民族国家的进一步巩固和发展

②统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策

③广大劳动人民的辛勤劳作

④普遍种植国外引进的高产作物A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

2.我们现在食用的粮食作物马铃薯、花生、向日葵等是在何时从外国引进的

A.汉朝

B.唐朝

C.明朝

D.清朝

3.清初,一度出现福建棉商不至,苏州棉区农民生活无着的现象,“门里妻孥相向啼”;康熙五年(1666年),闽中棉商又挟重资到苏州太仓,举州叹为祥瑞,这表明当时

A.福建经济发展程度高于苏州 B.福建成为全国棉纺织业的中心

C.福建大批棉布销往苏州地区 D.福建与苏州地区经济联系紧密

4.苏州盛泽镇“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”。乾隆时,“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”。上述材料可以佐证下列明清经济的哪一特点?( )

A.经济重心南移 B.工商业市镇繁荣

C.人地矛盾突出 D.海外贸易的兴盛

5.假如穿越到明朝,你可以吃到玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日等这些食物,它们原产于( )

A.南美洲 B.大洋洲 C.非洲 D.欧洲

6.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

7.清朝前期吴冮县的盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”;湖北的汉口镇“人烟数十里,贾户数千家”。这些材料反映了当时( )

A.农业生产发展 B.手工业生产发展 C.社会生活丰富 D.商品经济发展

8.农业是我国两千多年封建社会的立国之本,农业生产技术的革新历来受到重视。下列关于我国封建社会农业的发展情况叙述正确的是( )

①重视兴修水利工程的时期有战国时期秦国、三国时期魏国、唐朝

②介绍农业生产的相关书籍是:《齐民要术》、《天工开物》、《本草纲目》

③农业生产工具的革新主要有:唐朝的曲辕犁、筒车

④我国农业引进的作物有:粟、占城稻、玉米、马铃薯、花生、向日葵等

⑤南方的农业发展逐渐超过北方是在宋代

A.①③⑤ B.②③⑤ C.①②③④ D.③④

9.下图为明清时人口示意图。该图反映的现象得益于( )

A.南美洲高产农作物的引进与推广 B.当时平均气温持续降低

C.明长城最终完工 D.纺织工场规模不断扩大

10.农业是民生之本。下列我国古代农业成就按时代排序正确的是

①玉米、甘薯的种植 ②曲辕犁和简车发明 ③占城稻引进

A.①②③ B.②③① C.②①③ D.③②①

11.2020年春节期间,一条有趣的祝福短信十分流行:“佳节来临,恭祝家庭顺治,生活康熙,人民雍正,学业乾隆,成绩嘉庆,前途道光,财富咸丰,德才同治,心情光绪!”根据相关的基本文史常识判断:康熙、雍正、乾隆等称号应属( )

A.国号 B.年号 C.谥号 D.庙号

12.《耕织图·耕图》(下图)为南宋作品,为历代帝王推崇和嘉许。清康熙帝命画家重新绘制了该作品,也真实地反映了清代生产方式。对该作品的正确解读是

A.铁犁牛耕耕作方式开始流行 B.牛耕逐渐普及到了大江南北

C.推动中国新的生产关系出现 D.农耕技术没有革命性的发展

13.清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如山西商人组成的是

A.晋商 B.徽商 C.粤商 D.沪商

14.清朝前期,推广哪些从美洲引进的高产作物,使粮食产量有了大幅度提高?( )

①占城稻 ②玉米 ③甘薯 ④棉花

A.①② B.②③ C.①④ D.③④

15.大型电视纪录片《天下徽商》为我们破解了一个商帮崛起的传奇密码。徽商是哪一地区的有名商帮( )

A.陕西 B.山西 C.安徽 D.广东

二、综合题

16.阅读下列材料:

材料一:

材料二:南宋人吴自牧说,城市中“不以物之大小,皆置为团行”。入行的商户称为“行户”,参加行称为“投行”。外来商人不经投行,不得在市面上贸易。行中以资产多者充任行头。商品价格每十天评定一次,称为“旬估”,由官府、行头、行户共同商议定价,报官府备案。官府承担监督和监察物价执行情况的职能,对于哄抬物价、强买强卖、商业欺诈等行为,都制定了生意人法律法规。

——摘自张岂之主编《中国历史新编古代史(下)》

材料三:(清代)城市经济也发展到一个新的水平,当时在几个大城市已经形成了区域性商业中心,流传“四聚”的说法。清代经济较发达地方,如长江三角洲、珠江三角洲地区,市镇分布合理,密度也大,其经济功能出现了向单一化和专业化发展的趋势。……随着商业的发达,清代出现了不少财力雄厚的富商。其中,徽商和晋商是最有势力的两大商帮。

——摘编自宁欣主编《中国古代史(下册)》

请回答:

(1)根据材料一,说说唐朝长安的商业布局规划特点,并概括宋代商业在时间和空间方面的发展特点。

(2)根据材料二,概括“团行”在城市商业中的作用。

(3)根据材料三,归纳清代城市经济发展的具体表现。

(4)综上,归纳唐朝以来我国商业发展的主要趋势。

17.中国古代不同时期的商业发展呈现出各自的特点。

材料一:唐朝前期,国家统一。在农业和手工业发展的基础上,唐朝的商业也迅速发展起来。尤其是唐太宗实行轻摇薄赋的政策,几乎不收取商业税,进一步促进了商业的繁荣。

——摘编自钱穆《中国经济史》

(1)依据材料一并结合所学,说出唐朝前期商业发展的原因。

材料二:宋代随着商业需求增长,宵禁和固定市场交易地点被取消,各种店铺遍布城市大街小巷,甚至有些店铺“通晓不绝”,还出现娱乐兼营商业的场所——瓦子。由于商业竞争激烈,有的店铺为招揽生意开始以广告的方式宣传自己的商品。繁荣的商业不仅极大地丰富和便利了人们的生活,还为政府带来可观的经济收益,商业税成为宋代后期重要的财政来源。

——摘编自杭侃《中华文明传真》

(2)依据材料二并结合所学,说出宋朝城市商业繁荣的表现。说出宋朝商业发展的影响。

材料三:宋朝与少数民族政权之间的贸易也是当时商业贾易的重要组成部分。宋朝在边境设置“榷场”开展互市(见图)。但是这些交易不很稳定,双方处于战争状态时就必然关闭榷场,这直接影响双方贸易的进展。

——摘编自宁欣《中国古代史》

(3)依据材料三,说出宋朝与辽、西夏的贸易地点在地理分布上的特点。说出影响这种贸易的主要因素。

材料四:清朝出现以地域为中心,血缘、乡谊为纽带的商人群体——商帮。他们行走四方,长途贩运,不畏艰辛。商帮有自己的规范,如安徽商人朱文炽经营茶叶,每当出售的新茶过期,总是在交易契约上注明“陈茶”二字,以示不欺。另外,其经营方式常“用奇胜”,不落俗套。

——摘编自吴慧《商业史话》

(4)依据材料四并结合所学,概括清朝商帮发展的原因,并举出当时一个商帮。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

图表数据显示,清朝前期耕地面积大幅增加,清朝时期统一多民族国家的进一步巩固和发展,促进农业发展,①正确;清朝统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,是耕地面积大幅增加的重要原因,②正确;广大劳动人民的辛勤劳作,使得大量土地得到开垦,③正确;①②③正确,故选B;种植国外引进的高产作物,是粮食产量增加的原因,不是耕地面积大幅增加的原因,排除④,故排除ACD。

【点睛】

2.C

【详解】

依据课本所学,原产美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,明朝从国外引进,清代不断推广种植。明朝从国外引进的马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植。C项符合题意;D项不合题意;汉朝和唐朝在明朝之前,我国还没有马铃薯、花生、向日葵等作物。AB两项不合题意。由此可知ABD三项不合题意,故选择C。

3.D

【详解】

依据材料可知,清初苏州地区大量棉花销往福建地区,广大棉农依赖福建商人对棉花的收购,这表明当时福建与苏州地区经济联系紧密,故D项正确;以苏州为中心的江南地区是当时最繁荣的地区,故排除A项;材料只能反映福建与苏州地区在棉织业方面联系紧密,不能表明当时福建就是全国棉纺织业中心,故排除B项;材料反映的是福建商人向苏州地区收购棉花,并不能说明当时福建产的棉布大量销往苏州,故排除C项。故选D项。

4.B

【详解】

材料“苏州盛泽镇”“明初居民止五六十家,嘉靖间倍之,以绫绸为业,始称为市”“居民百倍于昔,绫绸之聚亦且十倍。四方大贾辇金至者无虚日……盖其繁阜喧盛,实为邑中诸镇之第一”反映的是苏州盛泽镇依靠丝绸手工业和商业发展经济的情况,由此可以佐证明清经济发展中工商业市镇繁荣的特点,B项正确;南宋时期经济重心就已经转移到南方,而且经济重心南移和工商业市镇的兴起没有必然关系,排除A项;材料强调的是盛泽镇依靠工商业发展经济的情况,和人地矛盾突出、海外贸易的兴盛无关,排除CD两项。故选B项。

【点睛】

5.A

【详解】

明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

6.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

7.D

【详解】

根据材料”舟楫塞港,街道肩摩”“人烟数十里,贾户数千家”结合所学知识,可知材料反映了当时商品经济的发展。清朝前期的商业发达,在北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市中,工商业非常繁荣。商业的发展推动了一些中小市镇如吴江县、汉口镇的城市化进程,C项正确。农业生产发展 、手工业生产发展、社会生活丰富与题干描述的商业发展不符,排除ABC,故选D项。

8.A

【详解】

据所学知识可知,②中《本草纲目》是明代杰出的医药学家李时珍编写的一部规模空前的药物学著作,故②叙述错误;④中粟原产于我国,距今约六千年前的半坡居民已经种植粟,不属于引进的作物,故④错误;①③⑤叙述正确,排除BCD项。故选A

9.A

【详解】

根据题干“明清时人口示意图”可以看出人口不断增加,得益于美洲高产农作物的引进。明代引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,从而养活了众多人口 ,一定程度上缓和了人地矛盾,促进了人口的增长,A项正确;“当时平均气温持续降低”与明清时期人口增长不符,排除B项;明长城的修筑是为了防御蒙古贵族南扰,与明清时期人口增长不符,排除C项;纺织工场规模不断扩大反映的是手工业的发展,与明清时期人口增长不符,排除D项。故选A项。

10.B

【详解】

①玉米、甘薯的种植是在明朝之后; ②曲辕犁和简车发明是唐朝; ③占城稻引进是宋朝。②③①B项正确,排除ACD项。故选B项。

11.B

【详解】

依据所学可知,国号指即国家的称号,或一个朝代的名称,如唐宋元明清等;谥号则指古代帝王、诸侯、卿大夫、高官大臣等死后,朝廷根据他们的生平行为给予一种称号以褒贬善恶,称为谥或谥号。如文、武、康、明及荒、嬉、纣等;年号是中国古代封建皇帝用以纪年的名号。如贞观、开元、康熙等;庙号是中国古代帝王死后在太庙里立宣奉祀时追尊的名号,一般认为,庙号起源于商朝,如祖或宗;题干中的康熙、乾隆等属于年号,所以B项符合题意;综上所述ACD三项均不符合题意,排除。故选B。

12.D

【详解】

材料反映了南宋《耕织图·耕图》在清朝重新绘制,这说明画中的牛耕方式在南宋以后被长期沿用,没有发生革命性发展,D项正确;铁犁牛耕的耕作方式出现于春秋战国时期,并逐渐推广,排除A项;东汉时期,牛耕就已经推广到了南方地区,排除B项;《耕织图》反映的是男耕女织的小农经济,属于中国古代传统的生产关系,不能体现新的资本主义生产关系,排除C项。故选D项。

13.A

【详解】

根据所学可知,清朝前期,商业发达,形成了一些大的商帮,例如,山西商人组成晋商,安徽徽州商人组成徽商,A项正确,排除B项;粤商是粤籍商人集团,沪商是上海一带的商人集团,排除CD两项。故选A项。

14.B

【详解】

清朝前期社会经济得到迅速发展,明朝时从美洲引进的高产作物玉米、甘薯在清朝时得以普遍种植,这使粮食产量有了大幅度的提高,促进了农业生产的发展,有利于社会的稳定和发展。②③符合题意,B项正确;占城稻是宋朝从越南引进的高产稻种,棉花是经济作物,不是粮食作物,①④不符合题意,排除ACD项。故选B项。

15.C

【详解】

根据所学可知,明清时期,商帮崛起,其中,安徽徽州商人结成徽商,影响深远,C项正确;陕西商人是秦商,山西是晋商,广东商人是粤商,排除ABD三项。选C项。

16.(1)唐朝特点:主要分布在东、西两市,布局严整对称,规划井然有序。(回答其中一点即可)宋代特点:经商时间不再受限制,出现晓市和夜市;商业空间分布在街道及宅巷之内,不再受限于固定场所。

(2)作用:协调商人之间的关系,保护行业利益:协助官府进行商业管理和规范商业行为。(摘抄到关键句子也可)

(3)表现:形成区域性商业中心;经济功能出现单一化和专业化趋势;出现财力雄厚的富商(商帮)。

(4)趋势:时间空间上逐渐从固定时间和场所发展到不受时空限制;商业地区分布由单一城市向更多区域发展,形成区域性商业中心;商业行业发展逐渐形成集团化、专业化趋势;从商人员出现财富集中和地域集中的趋势。(任答其中1点即可)

【详解】

(1)根据材料一可知,唐朝长安的商业布局规划特点是市坊分离,坊是居民区,市是商业区,主要分布在东、西两市,布局严整对称,规划井然有序。宋代商业在时间和空间方面的发展特点是经商时间不再受限制,出现晓市和夜市;商业空间分布在街道及宅巷之内,不再受限于固定场所。

(2)根据材料二“外来商人不经投行,不得在市面上贸易”可归纳出协调商人之间的关系,保护行业利益:根据“官府承担监督和监察物价执行情况的职能,对于哄抬物价、强买强卖、商业欺诈等行为,都制定了生意人法律法规。”可归纳出协助官府进行商业管理和规范商业行为。

(3)根据“(清代)城市经济也发展到一个新的水平,当时在几个大城市已经形成了区域性商业中心”可归纳出形成区域性商业中心;根据“清代经济较发达地方,如长江三角洲、珠江三角洲地区,市镇分布合理,密度也大,其经济功能出现了向单一化和专业化发展的趋势”经济功能出现单一化和专业化趋势;根据“……随着商业的发达,清代出现了不少财力雄厚的富商。其中,徽商和晋商是最有势力的两大商帮。”可归纳出出现财力雄厚的富商(商帮)。

(4)综上可知,唐朝以来我国商业发展的主要趋势是时间空间上逐渐从固定时间和场所发展到不受时空限制;商业地区分布由单一城市向更多区域发展,形成区域性商业中心;商业行业发展逐渐形成集团化、专业化趋势;从商人员出现财富集中和地域集中的趋势。

17.(1)国家统一,农业、手工业的发展,统治者实行轻徭薄赋的政策,以民为本等。

(2)表现:取消宵禁和固定市场交易地点,店铺沿街分布,出现娱乐兼营商业的场所,出现了广告。

影响:丰富和便利了人们的生活,增加政府财政收入,促进经济发展。

(3)特点:在北宋与辽、北宋与西夏政权的交界

因素:影响双方贸易的因素是宋与辽和西夏的关系,战争时,贸易停止。(答出战争或者战争与和平都可以得分)

(4)原因:清朝经济发展、商业繁荣。商帮有自己的规范,诚信经营 。经营方式有创新。

晋商、徽商

【详解】

(1)由“唐朝前期,国家统一。”可归纳出国家统一,根据“农业和手工业发展的基础上,唐朝的商业也迅速发展起来。”可归纳出农业、手工业的发展,根据“尤其是唐太宗实行轻徭薄赋的政策,几乎不收取商业税,进一步促进了商业的繁荣”可归纳出统治者实行轻徭薄赋的政策,以民为本等。

(2)第一小问表现,根据“宋代随着商业需求增长,宵禁和固定市场交易地点被取消,各种店铺遍布城市大街小巷,甚至有些店铺‘通晓不绝’”可归纳出取消宵禁和固定市场交易地点,店铺沿街分布,根据“还出现娱乐兼营商业的场所——瓦子。由于商业竞争激烈,有的店铺为招揽生意开始以广告的方式宣传自己的商品”可归纳出出现娱乐兼营商业的场所,出现了广告。第二小问影响,根据“繁荣的商业不仅极大地丰富和便利了人们的生活,还为政府带来可观的经济收益,商业税成为宋代后期重要的财政来源。”可归纳出丰富和便利了人们的生活,增加政府财政收入,促进经济发展。

(3)第一小问特点,根据“宋朝在边境设置‘榷场’开展互市”及图片可归纳出在北宋与辽、北宋与西夏政权的交界。第二小问,根据“但是这些交易不很稳定,双方处于战争状态时就必然关闭榷场,这直接影响双方贸易的进展。”影响双方贸易的因素是宋与辽和西夏的关系,战争时,贸易停止。

(4)第一小问,根据“清朝出现以地域为中心,血缘、乡谊为纽带的商人群体——商帮”可归纳出清朝经济发展、商业繁荣;根据“他们行走四方,长途贩运,不畏艰辛。商帮有自己的规范,如安徽商人朱文炽经营茶叶,每当出售的新茶过期,总是在交易契约上注明‘陈茶’二字,以示不欺”可归纳出商帮有自己的规范,诚信经营 ;根据“另外,其经营方式常‘用奇胜’,不落俗套。”可归纳出经营方式有创新。明清时期,北京和南京是全国性的商贸城市,在商业活动中形成了一些大的商帮,他们拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动。其中著名的有安徽的徽商和山西的晋商。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源