部编版七年级下册第4课唐朝的中外文化交流 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第4课唐朝的中外文化交流 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 08:48:30 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第4课 唐朝的中外文化交流

一、选择题

1.唐朝时,中国进口物产最多的国家是( )

A.日本 B.新罗 C.天竺 D.波斯

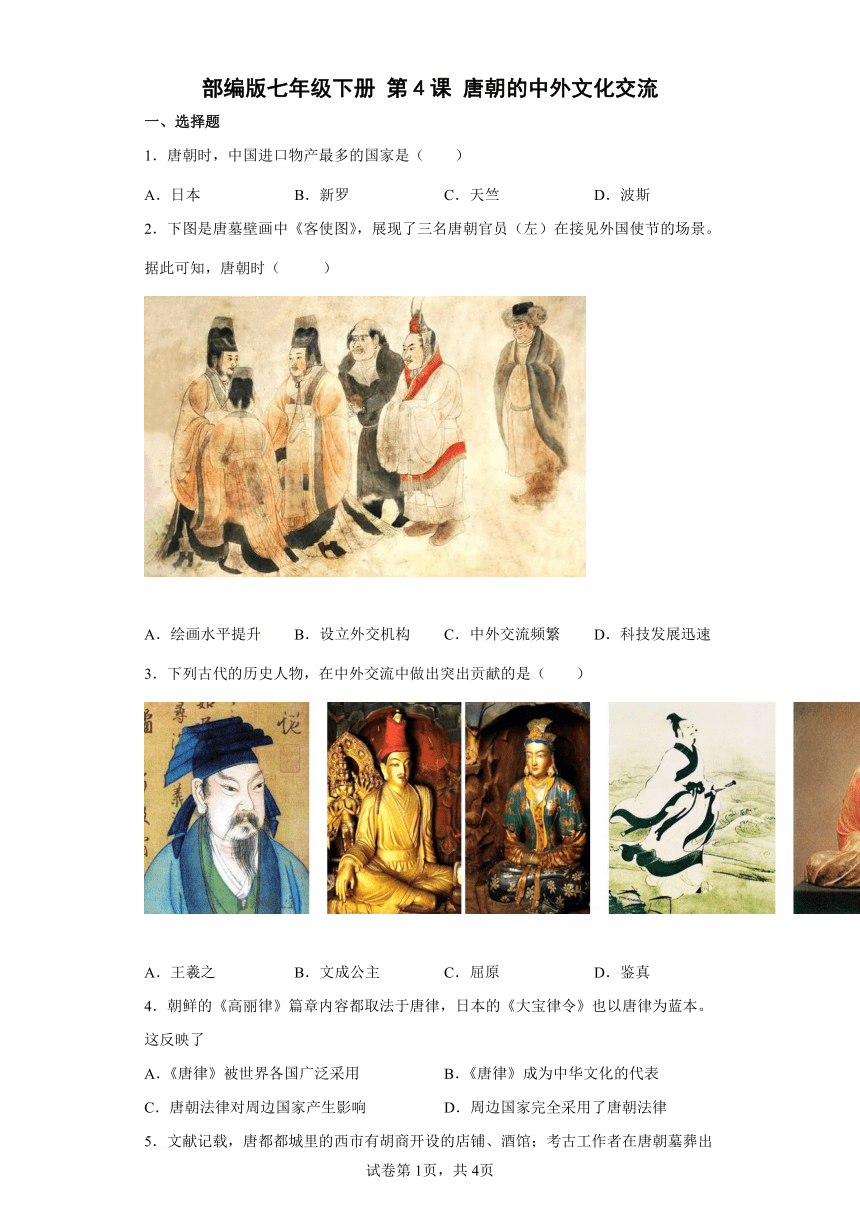

2.下图是唐墓壁画中《客使图》,展现了三名唐朝官员(左)在接见外国使节的场景。据此可知,唐朝时( )

A.绘画水平提升 B.设立外交机构 C.中外交流频繁 D.科技发展迅速

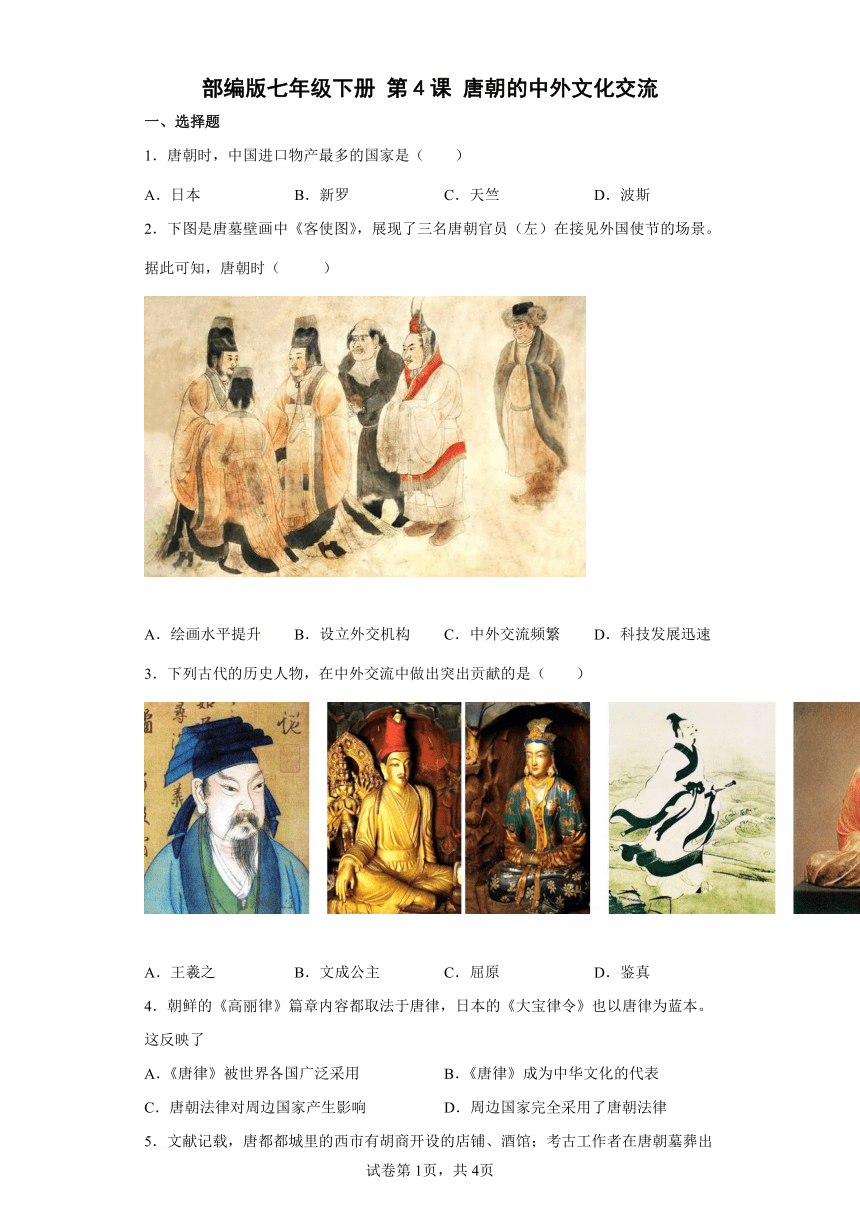

3.下列古代的历史人物,在中外交流中做出突出贡献的是( )

A.王羲之 B.文成公主 C.屈原 D.鉴真

4.朝鲜的《高丽律》篇章内容都取法于唐律,日本的《大宝律令》也以唐律为蓝本。这反映了

A.《唐律》被世界各国广泛采用 B.《唐律》成为中华文化的代表

C.唐朝法律对周边国家产生影响 D.周边国家完全采用了唐朝法律

5.文献记载,唐都都城里的西市有胡商开设的店铺、酒馆;考古工作者在唐朝墓葬出图率大食人俑、非洲黑人佣,还发现了东罗马金币。上述材料,说明了唐朝

A.手工业水平高 B.商业经济繁荣

C.对外交流频繁 D.农业技术发达

6.中印文化交流源远流长,唐朝高僧玄奘就曾为中印文化交流作出了巨大贡献。下列说法正确的是( )

A.贞观初年,玄奘西行前往天竺

B.玄奘游学的大昭寺是印度的最高学府

C.玄奘回国后写成《西游记》一书

D.玄类回国后,佛教开始传入中国

7.“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多……”材料反映了

A.金城公主入藏

B.唐与吐蕃会盟

C.文成公主入藏

D.尊太宗为“天可汗”

8.高僧玄奘“西行”和鉴真“东渡”的共同作用是( )

A.开凿了丝绸之路 B.加强了边疆管理

C.扩大了唐朝疆域 D.传播了中国文化

9.唐朝时期,与亚洲各国友好往来达到前所未有的盛况,其根本原因是

A.交通便利,来往频繁 B.经济繁荣,文化昌盛

C.封闭政策,吸引人才 D.制度落后,疆域辽阔

10.电视剧《贞观长歌》深受观众喜爱,创下了很高的收视率。你认为可能在该剧中出现的画面是

A.唐太宗在长安称帝,建立唐朝 B.唐太宗在大殿上亲自面试考生

C.姚崇和宋璟担任宰相 D.唐太宗迎接玄奘求经归来

11.唐朝时期,为了学习先进的文化,日本派使节到中国,当时称为( )

A.遗唐使 B.遣唐使 C.遣远使 D.遗远使

12.2019年4月1日,日本正式公布日本的新年号为“令和”,成为自“大化”(645年)以来,日本历史上第248个年号。过去247个年号中可辨明出处的均出自中 国古籍。下列史实中有利于中日文化交流的是

①张骞通西域②遣唐使③玄奘西行④鉴真东渡

A.①③ B.③④ C.②④ D.②③

二、综合题

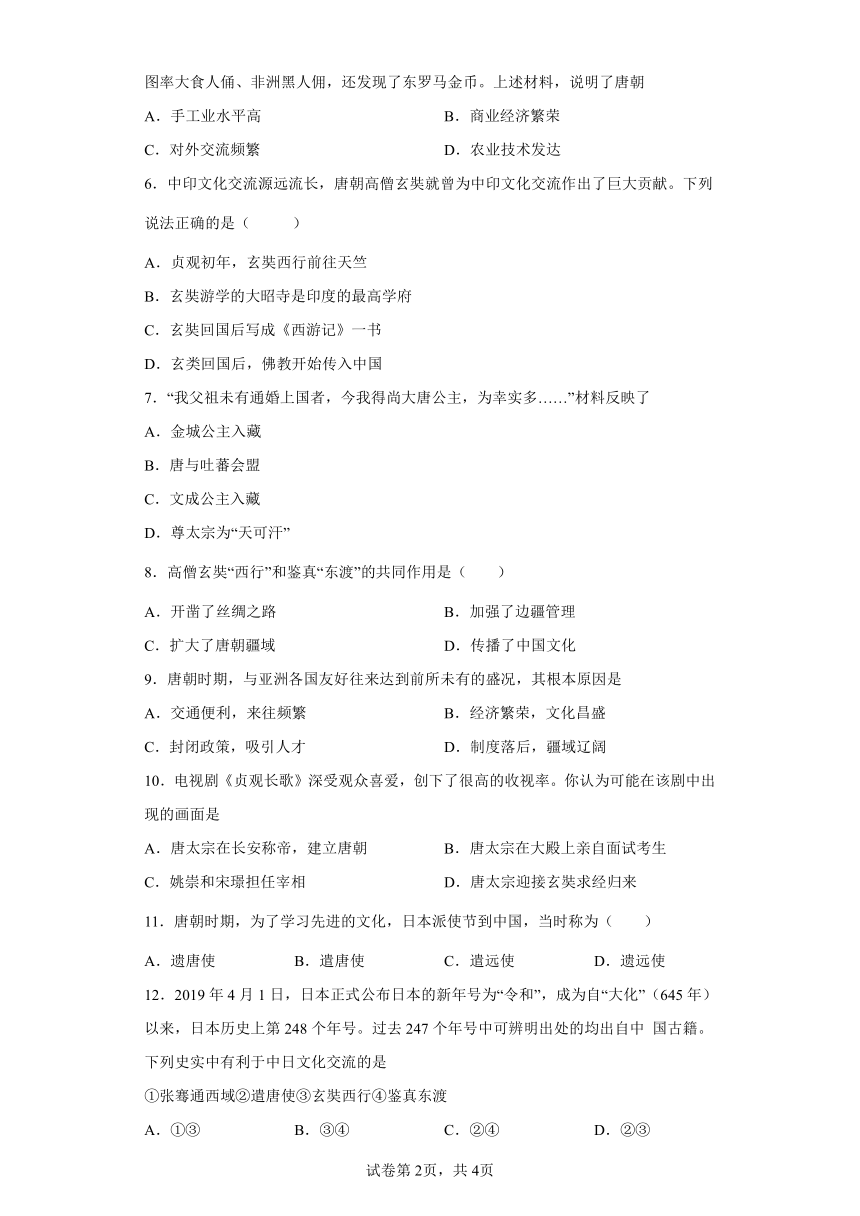

13.读图回答问题。

(1)图中向西和向东行的路线分别反映了哪两位历史人物的事迹?他们的事迹有何相同作用?由此可以看出两位人物什么样的精神品质?

(2)B路线要经过历史上著名的什么道路?该道路的开辟与哪一历史人物相关?

(3)举一例具体史实说明唐朝对外交往比较活跃,简要分析唐朝对外交流繁荣的原因。

(4)结合所学知识,唐太宗实行了什么样的民族政策?举一例唐蕃和亲、建立深厚民族情感的史实。

14.阅读下列材料,回答问题。

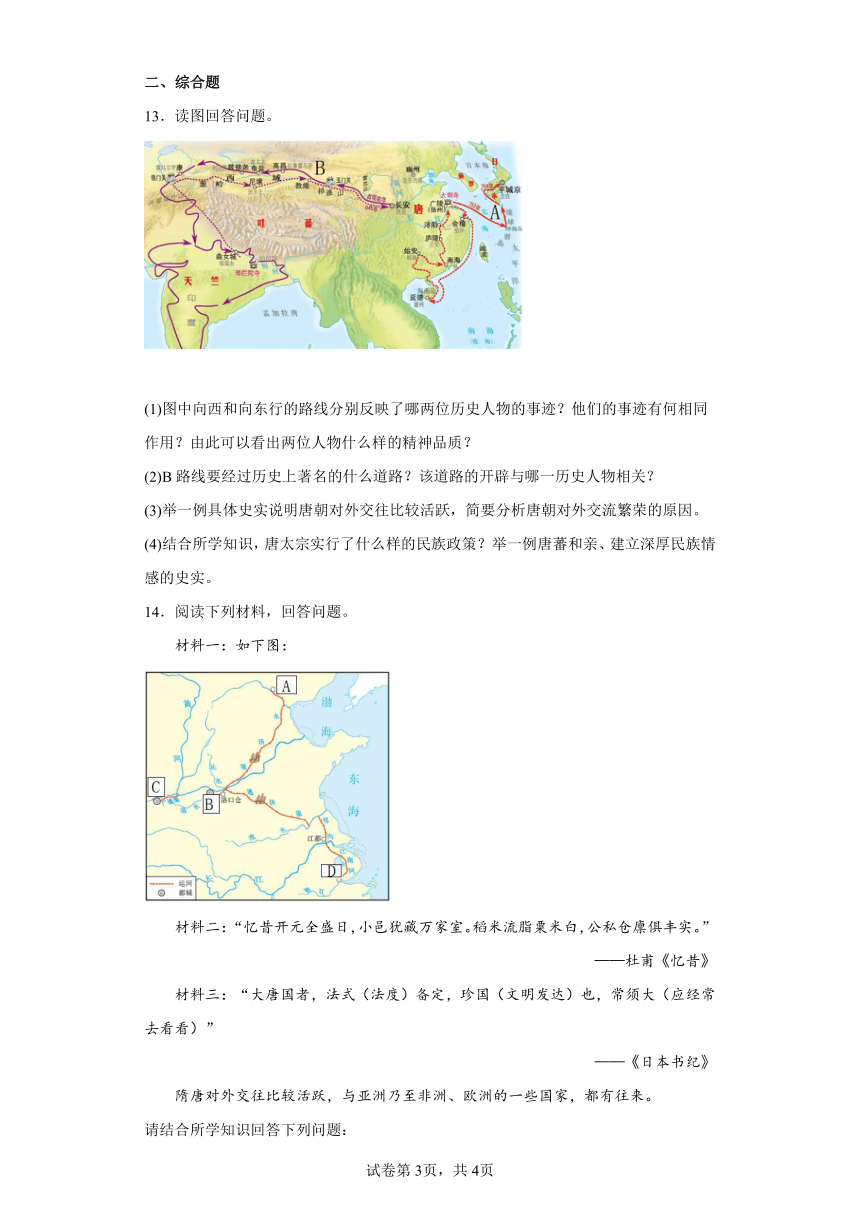

材料一:如下图:

材料二:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”

——杜甫《忆昔》

材料三:“大唐国者,法式(法度)备定,珍国(文明发达)也,常须大(应经常去看看)”

——《日本书纪》

隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。

请结合所学知识回答下列问题:

(1)材料一是隋朝的一项水利工程,请问它的名称叫什么?有什么作用?

(2)材料三体现唐朝怎样的对外政策?日本派到唐朝来的使节叫什么?请举两列唐朝时中国对外交流的人物。

(3)综合上述材料,你认为隋唐时期具有一种怎样的时代特征?

15.阅读材料,回答下列问题。

材料一 (唐朝初年,经过某位皇帝的一段治理后)天下大稔,流散者成归乡里,米斗不过三四钱,终岁 断死刑才二十九人。东至于海,南及五岭,皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路焉。

——摘自《资治通鉴》

材料二 唐太宗一即位就声明,要“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,并说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——摘编自樊树志《国史概要》

材料三 各国景仰向往中国文化,东方各国尤其如此,他们视中国为“东方文化大本营”。伊斯兰教创始人穆罕默德勉励其弟子“学问虽远在中国,亦当求之”。日本人民更是“对中国文化无限向往”。唐朝,在各国人民的心目中,成为中国的代名词,至今仍有称中国人为唐人的。

——摘编自施建中主编《中国古代史》

(1)根据材料一,指出该盛世局面的名称和当时在位的统治者。结合所学知识,概括该盛世局面的特点。

(2)根据材料二,指出唐太宗为使农民“衣食有余”而采取的主要措施。结合所学知识,概括唐太宗在君民关系问题上的认识。

(3)根据材料三结合所学知识,指出唐朝实行的对外政策和举一例史实。

(4)综合以上探究,分析当时“各国景仰向往中国文化”的主要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据所学,新罗派使节和留学生学习中国文化;新罗商人来华经商,新罗物产居唐朝进口首位;B项正确;ACD项与唐朝都有交流,但不符合”进口物产最多的国家“,排除ACD项。故选B项。

2.C

【详解】

根据材料“……三名唐朝官员(左)在接见外国使节的场景”可知,材料体现了唐朝中外交流频繁,C项正确;材料没有体现绘画水平提升、设立外交机构、科技发展迅速,排除A、B、D项。故选C项。

3.D

【详解】

根据所学知识可知,唐朝高僧鉴真应日本圣武天皇的邀请,六次东渡,历尽艰辛,终于在天宝三十年携同弟子到日本,鉴真不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献,即在中外交流中做出突出贡献,D项正确;东晋的王羲之是著名的书法家,集书法之大成,被后人称为“书圣”,不符合题意,排除A项;文成公主在唐朝时期下嫁吐蕃松赞干布,促进了中原地区与吐蕃之间的联系,这不属于中外交流,排除B项;屈原是战国末期的楚国人,他吸收民族精华,采用楚国方言,创造出了一种新体诗歌,不符合题意,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】

根据题干可知,朝鲜和日本的法律均取法与唐律,说明唐朝法律对周边国家产生影响,C项正确;题干只提及朝鲜和日本的法律取法于唐朝,不能说明唐律被世界各国广泛采用,排除A项;题干体现不出唐律是中华文化的代表,排除B项;以唐律为蓝本帮你说明周边国家完全采用了唐朝法律,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】

根据材料“……市有胡商开设的店铺……唐朝墓葬出图率大食人俑、非洲黑人佣,还发现了东罗马金币”可知,材料说明唐朝时期,中外往来密切,交流频繁,C项正确;材料无法说明手工业水平高、商业经济繁荣、农业技术发达,排除A、B、D项。故选C项。

【点睛】

6.A

【详解】

根据所学可知,中印文化交流源远流长,唐朝,贞观初年,玄奘西行前往天竺,为中印文化交流作出了巨大贡献,A项正确;玄奘游学的那烂陀寺是印度的最高学府,明代吴承恩写成《西游记》,西汉末年佛教开始传入中国,排除BCD三项。故选A项。

7.C

【详解】

依据已学知识可知,材料中的“公主”指的是文成公主,7世纪,松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。松赞干布仰慕中原文明,几次向唐朝求亲。641年,唐太宗在位时,文成公主入藏和亲,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系,C符合题意。金城公主入藏发生在文成公主入藏之后,与题干“我父祖未有通婚上国者”不符,A不符合题意。唐与吐蕃会盟与题干“今我得尚大唐公主”不符,B不符合题意。尊太宗为“天可汗”与题干内容“今我得尚大唐公主”不符,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

8.D

【详解】

根据所学知识,为弘扬佛法,鉴真六次东渡,终达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献。为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。因此鉴真东渡和玄奘西行的共同作用是都传播了中国文化,D项正确;开凿了丝绸之路与张骞有关,排除A项;高僧玄奘“西行”和鉴真“东渡”与加强边疆管理、扩大唐朝疆域无关,排除BC项。故选D项。

9.B

【详解】

根据所学知识,唐朝时期,与亚洲各国友好往来达到前所未有的盛况,其根本原因是经济繁荣,文化昌盛,对亚非欧各国具有巨大的吸引力,B项正确;对外开放政策,对外交通发动等,是唐朝吸引亚洲各国友好往来的原因,但不是根本原因,排除A项;唐朝时期,对外开放不是封闭政策,排除C项;唐朝时期制度并不落后,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】

结合所学知识可知,贞观是唐太宗时期的年号,唐太宗时期玄奘西行天竺求取佛经,唐太宗迎接玄奘求经归来有可能出现,D项正确;唐高祖李渊建立唐朝,排除A项;武则天创立殿试,排除B项;姚崇和宋璟担任宰相是在唐玄宗时期,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】

唐朝时期,为了学习先进的文化,日本派使节到中国,当时称为遣唐使,B项正确;ACD项不符合题意,排除。故选B项。

12.C

【详解】

结合所学内容可知,遣唐使是日本派遣使者来到唐朝,鉴真东渡是东渡到日本,都能够体现中日文化交流,②④符合题意;张骞通西域是汉朝时期到西域地区,玄奘西行是西行到天竺,①③不符合题意,排除ABD。

13.(1)玄奘,鉴真;促进中外文化交流;顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)丝绸之路;张骞。

(3)(与中外交往的例子)唐与天竺等;原因:唐朝经济文化的繁荣; 唐朝统治者重视对外交往,实行对外开放的政策;对外交通(如丝绸之路)便利等。

(4)开明的民族政策;松赞干布与文成公主。

(1)

根据图片结合所学知识可知,图中向西和向东行的路线分别反映了玄奘,鉴真两位历史人物的事迹。唐贞观年间,为了求取佛经精义,玄奘毅然西行前往的佛教圣地天竺,在天竺,玄奘用大约17年的时间遍游各地,寻师访友,研习佛法,在他晚年的时候,他的弟子根据他的口述写成《大唐西域记》,把印度的佛教、历史、地理、风土人情介绍到中国,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献。唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。他们的事迹的相同作用是促进中外文化交流。由此可以看出两位人物顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)

根据材料结合所学知识可知,B路线要经过历史上著名的丝绸之路。该道路的开辟与张骞这一历史人物相关。

(3)

结合所学知识可知,唐朝对外交往比较活跃,主要史实有唐与天竺的交流等。结合所学知识可知,唐朝对外交流繁荣的原因有唐朝经济文化的繁荣; 唐朝统治者重视对外交往,实行对外开放的政策;对外交通(如丝绸之路)便利等。

(4)

结合所学知识,唐太宗实行了开明的民族政策。结合所学知识可知,7世纪,松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。松赞干布仰慕中原文明,几次向唐朝求亲。641年,唐太宗在位时,文成公主入藏和亲,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

【点睛】

14.(1)大运河。加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)开放的对外政策。遣唐使。玄奘、鉴真。

(3)繁荣、开放。

(1)

根据材料一中的地图信息,结合所学可知,地图反映的是隋朝的大运河;隋朝大运河加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)

根据材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”结合所学知识可知,唐朝时期实行开放的对外政策。日本派到唐朝的使节叫做遣唐使。结合所学知识,列举玄奘、鉴真两人即可。

(3)

根据材料二“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”及材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”等信息,结合所学知识,从繁荣、开放等角度进行概括。

【点睛】

15.(1)“贞观之治”,唐太宗(李世民);政治清明,经济发展,国力增强。

(2)措施:去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏(若按课本严格考察各级官吏的政绩,减轻人民的负担,鼓励发展农业生产等也可给分)。

认识:百姓是国家的根本(民贵君轻)。

(3)开明的对外政策 鉴真东渡或玄奘西行。

(4)主要原因:唐朝国家统一,国力强盛,经济繁荣,文化昌盛,是当时世界上最先进、最文明、最强大的国家。

【详解】

(1)根据材料一“天下大稔,流散者成归乡里,米斗不过三四钱,终岁 断死刑才二十九人。东至于海,南及五岭,皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路焉”的信息,结合所学知识可知,唐朝初期的唐太宗开创了贞观之治的局面;该盛世局面的特点是政治清明,经济发展,国力增强。

(2)根据材料二“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”的信息,结合所学知识可知,唐太宗为使农民“衣食有余”而采取的主要措施是去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏;唐太宗认为百姓是国家的根本。

(3)根据材料三“日本人民更是‘对中国文化无限向往’”的信息,结合所学知识可知,唐朝时期实行开明的对外政策; 鉴真东渡促进了中日文化的友好交流。

(4)综合以上探究的内容可知,当时“各国景仰向往中国文化”的主要原因是唐朝国家统一,国力强盛,经济繁荣,文化昌盛,是当时世界上最先进、最文明、最强大的国家。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.唐朝时,中国进口物产最多的国家是( )

A.日本 B.新罗 C.天竺 D.波斯

2.下图是唐墓壁画中《客使图》,展现了三名唐朝官员(左)在接见外国使节的场景。据此可知,唐朝时( )

A.绘画水平提升 B.设立外交机构 C.中外交流频繁 D.科技发展迅速

3.下列古代的历史人物,在中外交流中做出突出贡献的是( )

A.王羲之 B.文成公主 C.屈原 D.鉴真

4.朝鲜的《高丽律》篇章内容都取法于唐律,日本的《大宝律令》也以唐律为蓝本。这反映了

A.《唐律》被世界各国广泛采用 B.《唐律》成为中华文化的代表

C.唐朝法律对周边国家产生影响 D.周边国家完全采用了唐朝法律

5.文献记载,唐都都城里的西市有胡商开设的店铺、酒馆;考古工作者在唐朝墓葬出图率大食人俑、非洲黑人佣,还发现了东罗马金币。上述材料,说明了唐朝

A.手工业水平高 B.商业经济繁荣

C.对外交流频繁 D.农业技术发达

6.中印文化交流源远流长,唐朝高僧玄奘就曾为中印文化交流作出了巨大贡献。下列说法正确的是( )

A.贞观初年,玄奘西行前往天竺

B.玄奘游学的大昭寺是印度的最高学府

C.玄奘回国后写成《西游记》一书

D.玄类回国后,佛教开始传入中国

7.“我父祖未有通婚上国者,今我得尚大唐公主,为幸实多……”材料反映了

A.金城公主入藏

B.唐与吐蕃会盟

C.文成公主入藏

D.尊太宗为“天可汗”

8.高僧玄奘“西行”和鉴真“东渡”的共同作用是( )

A.开凿了丝绸之路 B.加强了边疆管理

C.扩大了唐朝疆域 D.传播了中国文化

9.唐朝时期,与亚洲各国友好往来达到前所未有的盛况,其根本原因是

A.交通便利,来往频繁 B.经济繁荣,文化昌盛

C.封闭政策,吸引人才 D.制度落后,疆域辽阔

10.电视剧《贞观长歌》深受观众喜爱,创下了很高的收视率。你认为可能在该剧中出现的画面是

A.唐太宗在长安称帝,建立唐朝 B.唐太宗在大殿上亲自面试考生

C.姚崇和宋璟担任宰相 D.唐太宗迎接玄奘求经归来

11.唐朝时期,为了学习先进的文化,日本派使节到中国,当时称为( )

A.遗唐使 B.遣唐使 C.遣远使 D.遗远使

12.2019年4月1日,日本正式公布日本的新年号为“令和”,成为自“大化”(645年)以来,日本历史上第248个年号。过去247个年号中可辨明出处的均出自中 国古籍。下列史实中有利于中日文化交流的是

①张骞通西域②遣唐使③玄奘西行④鉴真东渡

A.①③ B.③④ C.②④ D.②③

二、综合题

13.读图回答问题。

(1)图中向西和向东行的路线分别反映了哪两位历史人物的事迹?他们的事迹有何相同作用?由此可以看出两位人物什么样的精神品质?

(2)B路线要经过历史上著名的什么道路?该道路的开辟与哪一历史人物相关?

(3)举一例具体史实说明唐朝对外交往比较活跃,简要分析唐朝对外交流繁荣的原因。

(4)结合所学知识,唐太宗实行了什么样的民族政策?举一例唐蕃和亲、建立深厚民族情感的史实。

14.阅读下列材料,回答问题。

材料一:如下图:

材料二:“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”

——杜甫《忆昔》

材料三:“大唐国者,法式(法度)备定,珍国(文明发达)也,常须大(应经常去看看)”

——《日本书纪》

隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来。

请结合所学知识回答下列问题:

(1)材料一是隋朝的一项水利工程,请问它的名称叫什么?有什么作用?

(2)材料三体现唐朝怎样的对外政策?日本派到唐朝来的使节叫什么?请举两列唐朝时中国对外交流的人物。

(3)综合上述材料,你认为隋唐时期具有一种怎样的时代特征?

15.阅读材料,回答下列问题。

材料一 (唐朝初年,经过某位皇帝的一段治理后)天下大稔,流散者成归乡里,米斗不过三四钱,终岁 断死刑才二十九人。东至于海,南及五岭,皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路焉。

——摘自《资治通鉴》

材料二 唐太宗一即位就声明,要“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”,并说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以奉其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。”

——摘编自樊树志《国史概要》

材料三 各国景仰向往中国文化,东方各国尤其如此,他们视中国为“东方文化大本营”。伊斯兰教创始人穆罕默德勉励其弟子“学问虽远在中国,亦当求之”。日本人民更是“对中国文化无限向往”。唐朝,在各国人民的心目中,成为中国的代名词,至今仍有称中国人为唐人的。

——摘编自施建中主编《中国古代史》

(1)根据材料一,指出该盛世局面的名称和当时在位的统治者。结合所学知识,概括该盛世局面的特点。

(2)根据材料二,指出唐太宗为使农民“衣食有余”而采取的主要措施。结合所学知识,概括唐太宗在君民关系问题上的认识。

(3)根据材料三结合所学知识,指出唐朝实行的对外政策和举一例史实。

(4)综合以上探究,分析当时“各国景仰向往中国文化”的主要原因。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据所学,新罗派使节和留学生学习中国文化;新罗商人来华经商,新罗物产居唐朝进口首位;B项正确;ACD项与唐朝都有交流,但不符合”进口物产最多的国家“,排除ACD项。故选B项。

2.C

【详解】

根据材料“……三名唐朝官员(左)在接见外国使节的场景”可知,材料体现了唐朝中外交流频繁,C项正确;材料没有体现绘画水平提升、设立外交机构、科技发展迅速,排除A、B、D项。故选C项。

3.D

【详解】

根据所学知识可知,唐朝高僧鉴真应日本圣武天皇的邀请,六次东渡,历尽艰辛,终于在天宝三十年携同弟子到日本,鉴真不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献,即在中外交流中做出突出贡献,D项正确;东晋的王羲之是著名的书法家,集书法之大成,被后人称为“书圣”,不符合题意,排除A项;文成公主在唐朝时期下嫁吐蕃松赞干布,促进了中原地区与吐蕃之间的联系,这不属于中外交流,排除B项;屈原是战国末期的楚国人,他吸收民族精华,采用楚国方言,创造出了一种新体诗歌,不符合题意,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】

根据题干可知,朝鲜和日本的法律均取法与唐律,说明唐朝法律对周边国家产生影响,C项正确;题干只提及朝鲜和日本的法律取法于唐朝,不能说明唐律被世界各国广泛采用,排除A项;题干体现不出唐律是中华文化的代表,排除B项;以唐律为蓝本帮你说明周边国家完全采用了唐朝法律,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】

根据材料“……市有胡商开设的店铺……唐朝墓葬出图率大食人俑、非洲黑人佣,还发现了东罗马金币”可知,材料说明唐朝时期,中外往来密切,交流频繁,C项正确;材料无法说明手工业水平高、商业经济繁荣、农业技术发达,排除A、B、D项。故选C项。

【点睛】

6.A

【详解】

根据所学可知,中印文化交流源远流长,唐朝,贞观初年,玄奘西行前往天竺,为中印文化交流作出了巨大贡献,A项正确;玄奘游学的那烂陀寺是印度的最高学府,明代吴承恩写成《西游记》,西汉末年佛教开始传入中国,排除BCD三项。故选A项。

7.C

【详解】

依据已学知识可知,材料中的“公主”指的是文成公主,7世纪,松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。松赞干布仰慕中原文明,几次向唐朝求亲。641年,唐太宗在位时,文成公主入藏和亲,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系,C符合题意。金城公主入藏发生在文成公主入藏之后,与题干“我父祖未有通婚上国者”不符,A不符合题意。唐与吐蕃会盟与题干“今我得尚大唐公主”不符,B不符合题意。尊太宗为“天可汗”与题干内容“今我得尚大唐公主”不符,D不符合题意。所以ABD不符合题意,故选择C。

8.D

【详解】

根据所学知识,为弘扬佛法,鉴真六次东渡,终达日本,为中日的经济文化交流作出了突出贡献。为求取佛法,玄奘西行天竺,历时17年,带回大量佛学经典,是我国第一个系统地把天竺佛教、历史、地理、风土人情等记录下来并介绍到中国的人。为中印中友好往来作出了杰出贡献。因此鉴真东渡和玄奘西行的共同作用是都传播了中国文化,D项正确;开凿了丝绸之路与张骞有关,排除A项;高僧玄奘“西行”和鉴真“东渡”与加强边疆管理、扩大唐朝疆域无关,排除BC项。故选D项。

9.B

【详解】

根据所学知识,唐朝时期,与亚洲各国友好往来达到前所未有的盛况,其根本原因是经济繁荣,文化昌盛,对亚非欧各国具有巨大的吸引力,B项正确;对外开放政策,对外交通发动等,是唐朝吸引亚洲各国友好往来的原因,但不是根本原因,排除A项;唐朝时期,对外开放不是封闭政策,排除C项;唐朝时期制度并不落后,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】

结合所学知识可知,贞观是唐太宗时期的年号,唐太宗时期玄奘西行天竺求取佛经,唐太宗迎接玄奘求经归来有可能出现,D项正确;唐高祖李渊建立唐朝,排除A项;武则天创立殿试,排除B项;姚崇和宋璟担任宰相是在唐玄宗时期,排除C项。故选D项。

11.B

【详解】

唐朝时期,为了学习先进的文化,日本派使节到中国,当时称为遣唐使,B项正确;ACD项不符合题意,排除。故选B项。

12.C

【详解】

结合所学内容可知,遣唐使是日本派遣使者来到唐朝,鉴真东渡是东渡到日本,都能够体现中日文化交流,②④符合题意;张骞通西域是汉朝时期到西域地区,玄奘西行是西行到天竺,①③不符合题意,排除ABD。

13.(1)玄奘,鉴真;促进中外文化交流;顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)丝绸之路;张骞。

(3)(与中外交往的例子)唐与天竺等;原因:唐朝经济文化的繁荣; 唐朝统治者重视对外交往,实行对外开放的政策;对外交通(如丝绸之路)便利等。

(4)开明的民族政策;松赞干布与文成公主。

(1)

根据图片结合所学知识可知,图中向西和向东行的路线分别反映了玄奘,鉴真两位历史人物的事迹。唐贞观年间,为了求取佛经精义,玄奘毅然西行前往的佛教圣地天竺,在天竺,玄奘用大约17年的时间遍游各地,寻师访友,研习佛法,在他晚年的时候,他的弟子根据他的口述写成《大唐西域记》,把印度的佛教、历史、地理、风土人情介绍到中国,是研究7世纪中亚和南亚各国,特别是研究印度历史地理的珍贵文献,为古代中印文化交流做出了重大贡献。唐玄宗时期,鉴真应日本僧人邀请东渡日本讲学,六次出行,五次失败,历尽千辛万苦,以致双目失明,终于到达日本。鉴真在日本坚持不懈地传播佛学和唐朝文化,他帮助日本设计的唐招提寺,至今犹存,被日本视为艺术明珠。他对中日文化交流作出了重大贡献。他们的事迹的相同作用是促进中外文化交流。由此可以看出两位人物顽强的毅力和百折不挠的精神。

(2)

根据材料结合所学知识可知,B路线要经过历史上著名的丝绸之路。该道路的开辟与张骞这一历史人物相关。

(3)

结合所学知识可知,唐朝对外交往比较活跃,主要史实有唐与天竺的交流等。结合所学知识可知,唐朝对外交流繁荣的原因有唐朝经济文化的繁荣; 唐朝统治者重视对外交往,实行对外开放的政策;对外交通(如丝绸之路)便利等。

(4)

结合所学知识,唐太宗实行了开明的民族政策。结合所学知识可知,7世纪,松赞干布统一青藏高原,定都逻些(今拉萨)。松赞干布仰慕中原文明,几次向唐朝求亲。641年,唐太宗在位时,文成公主入藏和亲,密切了唐蕃经济文化交流,增进了汉藏之间的友好关系。

【点睛】

14.(1)大运河。加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)开放的对外政策。遣唐使。玄奘、鉴真。

(3)繁荣、开放。

(1)

根据材料一中的地图信息,结合所学可知,地图反映的是隋朝的大运河;隋朝大运河加强了南北地区的经济、政治和文化交流。

(2)

根据材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”结合所学知识可知,唐朝时期实行开放的对外政策。日本派到唐朝的使节叫做遣唐使。结合所学知识,列举玄奘、鉴真两人即可。

(3)

根据材料二“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。”及材料三“隋唐对外交往比较活跃,与亚洲乃至非洲、欧洲的一些国家,都有往来”等信息,结合所学知识,从繁荣、开放等角度进行概括。

【点睛】

15.(1)“贞观之治”,唐太宗(李世民);政治清明,经济发展,国力增强。

(2)措施:去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏(若按课本严格考察各级官吏的政绩,减轻人民的负担,鼓励发展农业生产等也可给分)。

认识:百姓是国家的根本(民贵君轻)。

(3)开明的对外政策 鉴真东渡或玄奘西行。

(4)主要原因:唐朝国家统一,国力强盛,经济繁荣,文化昌盛,是当时世界上最先进、最文明、最强大的国家。

【详解】

(1)根据材料一“天下大稔,流散者成归乡里,米斗不过三四钱,终岁 断死刑才二十九人。东至于海,南及五岭,皆外户不闭,行旅不赍粮,取给于道路焉”的信息,结合所学知识可知,唐朝初期的唐太宗开创了贞观之治的局面;该盛世局面的特点是政治清明,经济发展,国力增强。

(2)根据材料二“去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏,使民衣食有余”的信息,结合所学知识可知,唐太宗为使农民“衣食有余”而采取的主要措施是去奢省费,轻徭薄赋,选用廉吏;唐太宗认为百姓是国家的根本。

(3)根据材料三“日本人民更是‘对中国文化无限向往’”的信息,结合所学知识可知,唐朝时期实行开明的对外政策; 鉴真东渡促进了中日文化的友好交流。

(4)综合以上探究的内容可知,当时“各国景仰向往中国文化”的主要原因是唐朝国家统一,国力强盛,经济繁荣,文化昌盛,是当时世界上最先进、最文明、最强大的国家。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源