部编版七年级下册第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化单元练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第二单元辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化单元练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 152.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 08:49:38 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

一、选择题

1.我国文学艺术灿烂辉煌,不同时期的主流文学形式各不相同,其中元朝时期的主流文学表现形式是

A.小说 B.诗歌 C.词 D.戏剧

2.央视科教频道推出的中国诗词大会,激发了全民学习研究古诗词文化的热情。某班诗词比赛中有这样一道题目:“特点:豪放风格;成就:文学家、书法家;经典名句:大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。符合题目要求的词人是( )

A.苏轼 B.李清照 C.辛弃疾 D.关汉卿

3.油条是我国的传统食物,其中油条俗称“油炸桧”,意思是油炸秦桧。这一叫法反映了当时百姓的情感与下列哪一说法最相符()

A.同情肯定心目中的英雄岳飞 B.对金军的愤恨

C.喜爱和赞美这种食物 D.对统治者的劝诫

4.台湾自古以来就是中国的领土,在元朝,设立的管理琉球(今台湾)和澎湖列岛的专门机构是 ( )

A.澎湖巡检司 B.宣政院 C.北庭都元帅府 D.市舶司

5.南宋时期,取得过郾城大捷的抗金将领是

A.司马光 B.岳飞 C.辛弃疾 D.文天祥

6.宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代,名窑名瓷众多。下列文物中最能体现宋瓷特点的是( )

A. B.

C. D.

7.下列谚语中能证明长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓的是

A.“扬一益二” B.“苏湖熟,天下足”

C.“无徽不成商” D.“湖广熟,天下足”

8.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。”这是南宋抗金将领辛弃疾写的词,描写的是南宋抗金军队的情景。金最终被哪一少数民族所灭

A.契丹族 B.蒙古族 C.党项族 D.匈奴族

9.下列关于阿保机、元昊、阿骨打三人相同点的叙述不正确的是

A.都是我国境内的少数民族首领 B.都重视学习中原文化

C.都建立了本民族的政权 D.都接受了汉族皇帝的册封

10.“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”这主要说明元朝( )

A.交通发达 B.疆域辽阔 C.地广人稀 D.民族众多

11.元朝在中央设宣政院,统辖吐蕃地区,下设宣慰司等机构,对吐蕃地区进行深入统治,这种行政管辖方式,为明清两朝沿袭。这说明

A.元朝开始接受中原体制 B.不同民族的风俗逐渐趋同

C.统一多民族国家得到巩固 D.南部边疆得到较多开发

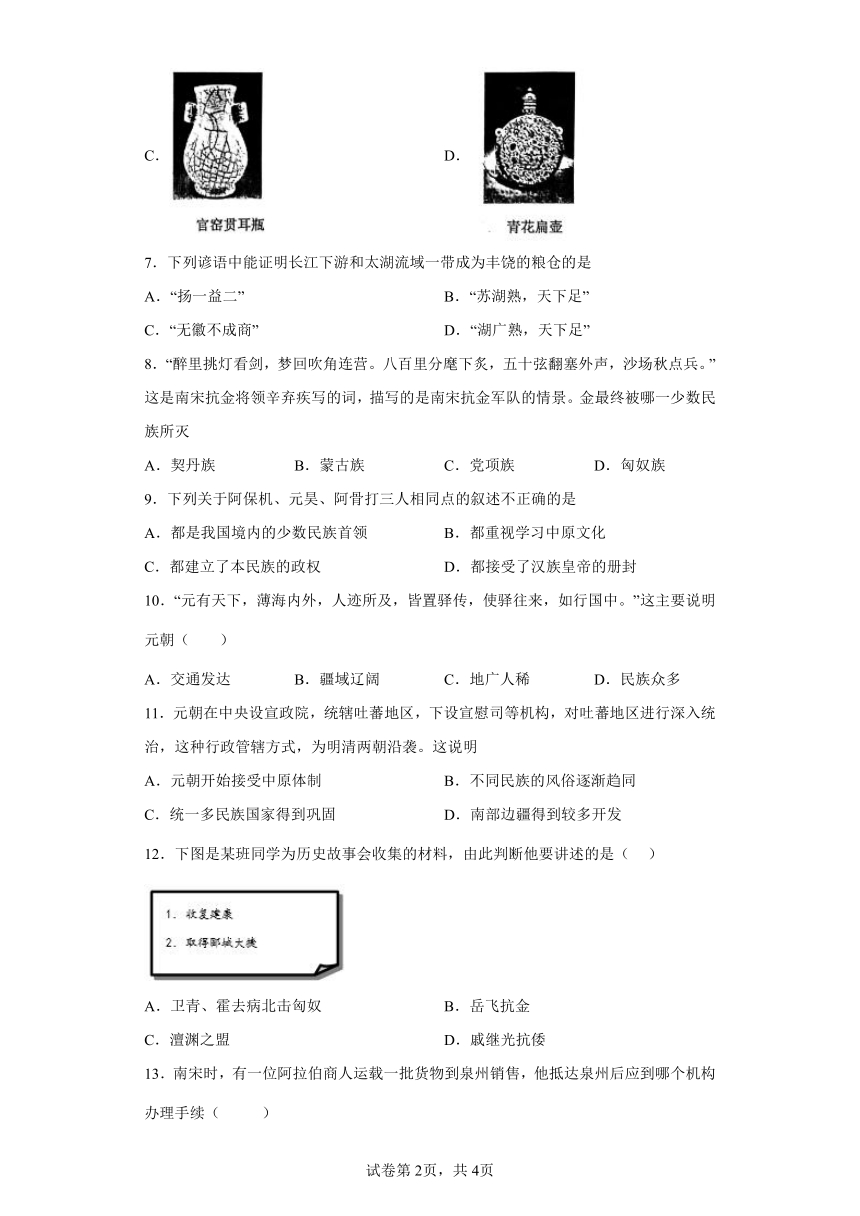

12.下图是某班同学为历史故事会收集的材料,由此判断他要讲述的是( )

A.卫青、霍去病北击匈奴 B.岳飞抗金

C.澶渊之盟 D.戚继光抗倭

13.南宋时,有一位阿拉伯商人运载一批货物到泉州销售,他抵达泉州后应到哪个机构办理手续( )

A.瓦子 B.市舶司 C.澎湖巡检司 D.宣政院

14.“公元1127年3月底,金帝将徽、钦二帝,连同后妃、宗室、百官数千人,以及教坊乐工、技艺、工匠、法驾、仪仗、冠服、礼器、天文仪器、珍宝玩物、皇家藏书、天下州府地图等押送北方,汴京中公私积蓄被掳掠一空。”材料反映了( )

A.北宋灭亡 南宋灭亡 B.南宋灭亡

C.宋金对峙 D.辽国灭亡

15.宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职,这体现了宋朝的政策是( )

A.修养生息政策 B.开明民族政策

C.重文轻武政策 D.对外开放政策

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:年代标尺

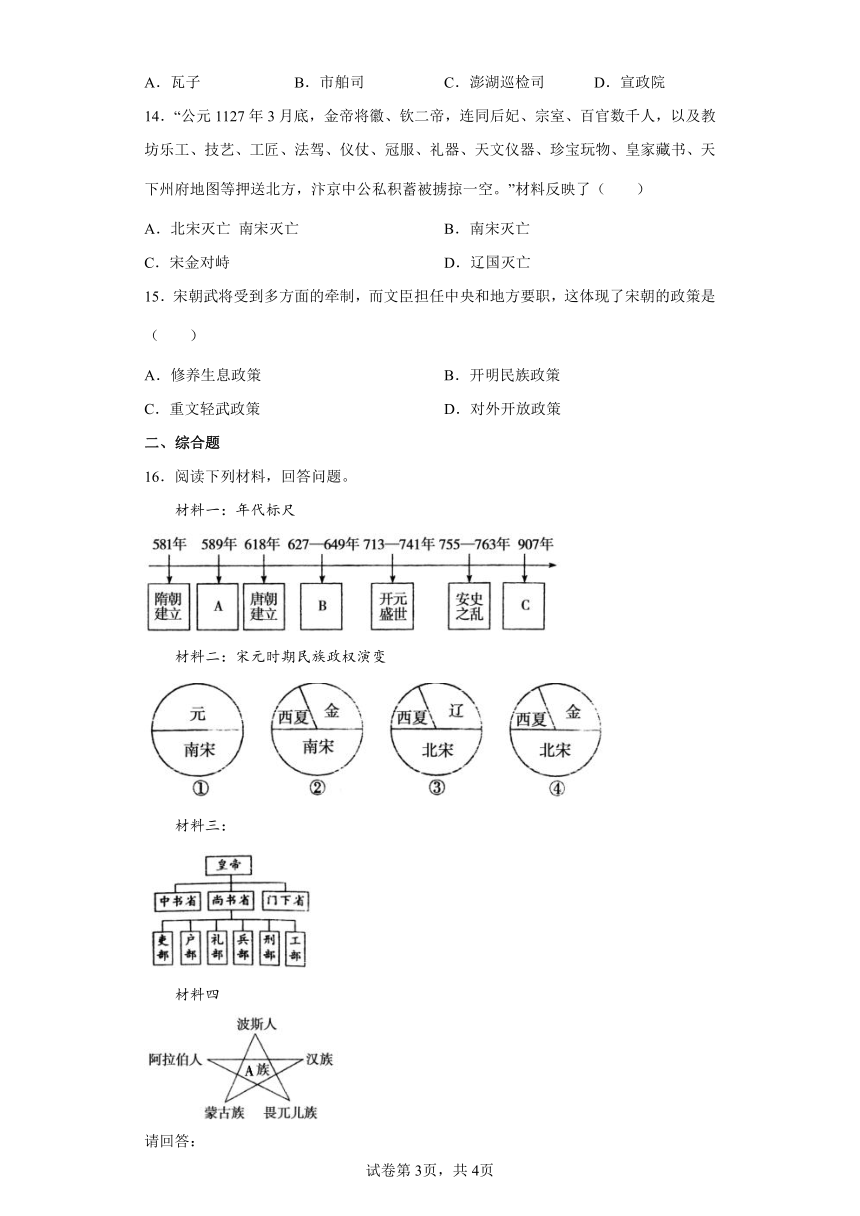

材料二:宋元时期民族政权演变

材料三:

材料四

请回答:

(1)据材料一,将分别写出字母A、B、C对应的历史事件。

(2)据材料二示意图,请将其按出现时间的先后顺序排列。依据示意图内容概括这一时期政局的主要特点。

(3)材料三反映了唐朝哪一政治制度?你认为该制度实行的实质是什么?

(4)材料四示意图中“A”族是指元朝我国开始形成的哪一新民族?该民族形成的主要原因是什么?

17.阅读材料,回答问题

材料一 宋与辽议和后,边境榷场贸易迅速发展,“透过官方对辽榷场贸易的经营,宋政府每年对契丹贸易上的出超,可以收回付出银两的十分之五六”。

——摘编自《宋辽关系史研究》

(1)“宋与辽议和”指的是哪一事件?依据材料一并结合所学回答,“宋辽议和后”带来什么影响?

材料二 北宋与辽、夏和南宋与金之间曾经处于战争状态,双方各有攻守。作为战守的产物,双方出现了三次议和……从整个中华民族的发展来看,三次和议是有积极意义的……这一时期,各民族间的经济文化交流频繁。中原地区先进的生产技术、文化制度被少数民族吸收……少数民族政权,都不同程度的受到汉族先进经济文化的影响,先后完成了封建化进程。

(2)南宋与金议和后,出现了什么局面?依据材料二回答,“三次和议”的影响是什么?

材料三 元朝大一统的政治形势,极大的促进了边疆地区各族人民和中原地区经济、文化联系的发展。而民族融合和各族人民联系的进一步加强,巩固了空前统一的国家……改变了宋、辽、西夏、金时期各少数民族偏守一隅的情况,过去视为边陲绝域的地区与中原地区成为同呼吸共命运的统一整体……

——摘编自宁欣《中国古代史》

(3)依据材料三回答,元朝的民族融合产生了什么影响?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,我国文学艺术灿烂辉煌,不同时期的主流文学形式各不相同,其中元朝时期的主流文学表现形式是元曲,包括元杂剧和散曲两大类,元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟,故D项正确;小说是明清时期的主流文学,故A项错误;诗歌在唐代发展到巅峰,故B项错误;词在宋代进入黄金时代,故C项错误。

2.A

【详解】

依据所学知识可知,苏轼是宋朝的著名的词人,对词的发展有突出贡献;他的词气势豪迈,雄健奔放,对后世影响很大,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”是他的名句,A项正确;李清照是婉约派词人,排除B项;辛弃疾虽然是豪放派词人,但是题干名句不是辛弃疾的,排除C项;关汉卿是元杂剧奠基人,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】

1127年,宋钦宗弟弟赵构(宋高宗)称帝,后来定都临安(杭州),史称南宋。岳飞等抗金将领从金军手中收复了许多失地,“岳家军”在郾城大败金军主力,迫使金军后撤。宋高宗和秦桧害怕抗金力量壮大,危及他们的统治,便向金求和,以“莫须有”的罪名杀害岳飞。南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线。宋金对峙局面形成。后来,金迁都燕京,改名为中都。南宋统治者满足于现状,偏安江南一隅。因此材料强调的是同情肯定心目中的英雄岳飞,A项正确;材料主要针对的是秦桧,因此BCD项与材料主旨无关,排除BCD项。故选A项。

4.A

【详解】

根据所学知识,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,A项正确;宣政院管辖的是西藏地区,排除B项;北庭都元帅府管理西域的军政事务,排除C项;宋朝鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】

岳飞是领导的军队作战勇敢,纪律严明,深受人民的爱戴,被称为“岳家军”。他从金军收复了建康,后又在郾城大败金军骑兵主力,收复许多失地,B符合题意;司马光著《资治通鉴》,A排除;辛弃疾与“郾城大捷”无关,C排除;文天祥抗元,D排除。故选择B。

6.C

【详解】

根据所学知识可知,官窑贯耳瓶,为南宋时期的陈设品,釉色厚润,端庄典雅,是宋代瓷器中的珍品,C项正确;三彩是唐朝陶器的代表,不符合题意,A项错误;邢窑白瓷主要是在唐朝时期得到发展,不符合题意,B项错误;青花瓷是元朝时期的瓷器代表,因此青花扁壶不是宋朝时期的瓷器代表,D项错误。

7.B

【详解】

依据所学知识可知,南宋时,全国的经济重心已经由北方移到南方。南方最发达的太湖流域、江浙地区长期成为全国的经济重心,太湖流域的苏州、湖州成为重要的粮仓,民间流传着“苏湖熟,天下足”的谚语,所以B选项能证明长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,符合题意;ACD不符合题意;故选B。

8.B

【详解】

结合所学可知,1234年,金在南宋和蒙古南北夹击下覆亡于蔡州。故B符合题意;辽国是中国五代十国和宋朝时期由中国古代的一个少数民族——契丹人建立,最后被金和北宋灭亡,故A不符合题意;党项族建立了西夏,最后被蒙古族消灭,故C不符合题意;五胡十六国时期,匈奴族建立的政权有前赵、北凉,与金无关,故D不符合题意;故选B。

9.D

【详解】

元昊被北宋皇帝册封为“夏国主”,阿保机和阿骨打都未接受汉族皇帝的册封,D选项不正确,符合题意;阿保机是契丹族的首领,元昊是西夏族的首领,阿骨打是女真族的首领,A选项正确,不符合题意;三者都主张学习中原文化,B选项正确,不符合题意;阿保机建立辽,元昊建立西夏,阿骨打建立金,C选项正确,不符合题意。故答案选D。

【点睛】

本题解题关键在于熟悉北宋时期的民族关系。

10.A

【详解】

依据题干材料“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”可知,材料反映的了元朝驿路畅通。元朝统治区域辽阔,为加强同各地的联系,修建了覆盖全国的陆路交通网,建立了四通八达的驿站,所以A项符合题意;而BCD三项均与题干材料信息不符,排除。综上故选A。

11.C

【详解】

根据所学知识可知:元朝的宣政院以及宣慰司设置意味着西藏被纳入中央管辖,明清两朝沿袭这一行政管辖方式,有利于进一步加强对西藏的管理,有助于进一步巩固统一多民族国家,故C项正确;元朝基本上沿袭了唐宋的中央制度,略有改变,如创设宣政院掌管吐蕃(西藏)事务,排除A项;题干强调的是元朝对西藏地区的管理方式,没有反映不同民族的风俗逐渐趋同,排除B项;南部边疆得到较多开发在材料中并未体现,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】

南宋岳飞抗金的著名将领,取得收复建康和郾城大捷,故B符合题意;卫青、霍去病是西汉抗击匈奴的著名将领,排除A;1005年,北宋和辽国在经过二十五年的战争后缔结澶渊之盟,排除C;明朝后期,戚继光抗倭,排除D。故选B。

13.B

【详解】

依据所学知识可知,宋朝的海外贸易超过了前代,成为世界上从事海外贸易的重要国家,当时闻名世界的大商港有广州、泉州;政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。南宋的外贸所得,在财政收入中占有重要地位。所以南宋时阿拉伯商人运载一批货物到泉州销售,他抵达泉州后应到市舶司办理手续。故正确答案为B。瓦子是宋代的娱乐场所;澎湖巡检司是元朝设立的管理澎湖群岛的机构;宣政院是元朝设立的管理西藏地区事务的机构。ACD均不符合题意,故选B。

【点睛】

此题应理解并识记宋代海外贸易发展的相关史实。宋代政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理,南宋的外贸所得,在财政收入中占重要地位。

14.A

【详解】

本题考查金灭北宋。根据材料并结合所学知识,可知金在灭辽后发动了对宋的战争,宋徽宗、宋钦宗无心抵抗,1127年,金军攻破开封,北宋灭亡,故A项符合题意,排除D项。1276年,元朝灭亡了南宋,排除B项;南宋与金和议之后,继而形成了宋金对峙的局面,故C项不符合题意。故选A项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。因此材料体现了宋朝的政策是重文轻武政策。C项正确;修养生息政策,与题干内容不符,排除A项;开明民族政策,与题干内容不符,排除B项;对外开放政策,在题干内容中没有体现,排除D项。故选C。

16.(1)A隋朝统一南北(隋灭陈),B贞观之治(唐太宗的统治),C唐朝灭亡(朱温建立后梁)。

(2)顺序:③④②①。特点:民族政权并立。

(3)三省六部制。实质:加强君主专制(加强皇权)。

(4)回族。原因:不同民族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融。(多民族交融)

【详解】

(1)①根据材料一“年代尺”可知,A处对应的时间为589年。结合所学知识可知,589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国,隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。②根据材料一“年代尺”可知,B处对应的时间为627—649年。结合所学知识可知,公元627—649年,是唐太宗李世民统治时朝,年号“贞观”。在此期间,君臣励精图治,政治清明,社会安定,开创了唐代繁荣昌盛的局面,因而被誉为“贞观之治”。③根据材料一“年代尺”可知,C处对应的时间为907年。结合所学知识可知,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

(2)第一问,根据材料二“宋元时期民族政权演变”并结合所学知识可知,①是南宋与元对峙局面,1271年,忽必烈改蒙古国号为元,建立元朝,因此,①最早出现在1271年;②是南宋与西夏、金并立局面,1127年,金灭北宋,赵构在临安建立的南宋,因此,②最早出现于1127年;③是北宋与西夏、辽并立局面,1038年,元昊称帝建国,史称“西夏”,因此,③最早出现于1038年;④是北宋与西夏、金并立局面,1125年,辽被金灭亡,因此,④最早出现于1125年。由此可知,按其出现时间的先后顺序排列为③④②①。第二问,根据材料二“宋元时期民族政权演变”并结合所学知识可知,北宋结束了五代十国的分裂局面,统治者强化中央集权,采取重文轻武的治国政策。与此同时,周边民族先后建立的辽、西夏、金、元等政权,与宋朝并立,北宋灭亡后,南宋占据江南,与金朝形成南北对峙的局面,后来,蒙古国灭掉了西夏和金,形成宋元对峙局面。因此,依据示意图内容概括这一时期政局的主要特点是民族政权并立。

(3)第一问,根据所学知识可知,材料三图示所反映的制度名称是三省六部制。三省六部制是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。它确立于隋朝,完善于唐朝,此后一直到清末,六部制基本沿袭未改。三省指中书省、门下省、尚书省,六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。第二问,根据所学知识可知,三省长官同为宰相,各有分工,这就使秦汉以来的宰相权力一分为三;且三省长官品级较低,这便于皇帝控制,防止大权旁落,从而削弱了相权,加强了皇权。

(4)第一问,根据材料四并结合所学知识可知,唐朝以来,不少定居中国波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙,畏兀儿等民族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,在元朝时形成了一个新的民族——回族。因此,A族是指回族。第二问,根据所学知识可知,回族是由中外的多种民族成分在长期历史发展中形成的民族。因此,其形成原因是不同民族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融。

17.(1)澶渊之盟

影响:有利于双方经济交流;辽宋之间保持着和平局面。

(2)局面:对峙局面

影响:有利于各个民族间的经济文化交流;促进了少数民族的封建化进程。

(3)影响:促进了各个民族之间的经济文化交流与发展;巩固了国家统一;有利于统一多民族国家的形成与发展(边疆地区和中原地区成为命运共同体)

(1)

根据所学知识,“宋与辽议和”是指澶渊之盟。根据材料信息,“ 宋与辽议和后,边境榷场贸易迅速发展”并结合所学知识,澶渊之盟后,宋辽之间保持长时期的相对和平局面。这种和平局面促进了双方贸易往来,加强北方和中原地区经济、文化交往,人民能够安定地进行生产生活,民族交融加强。

(2)

根据材料信息,“ 北宋与辽、夏和南宋与金之间,双方出现了三次议和”并结合所学知识可知,宋与金议和后,出现对峙局面。“…这一时期,各民族间的经济文化交流频繁。中原地区先进的生产技术、文化制度被少数民族吸收”可知,有利于各个民族间的经济文化交流;“少数民族政权,都不同程度的受到汉族先进经济文化的影响,先后完成了封建化进程。”可知,促进了少数民族的封建化进程。

(3)

根据材料信息,“元朝大一统的政治形势,极大的促进了边疆地区各族人民和中原地区经济、文化联系的发展”并结合所学可知,促进了各个民族之间的经济文化交流与发展;“民族融合和各族人民联系的进一步加强,巩固了空前统一的国家”可知,巩固了国家统一;“改变了宋、辽、西夏、金时期各少数民族偏守一隅的情况,过去视为边陲绝域的地区与中原地区成为同呼吸共命运的统一整体”可知,有利于统一多民族国家的形成与发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.我国文学艺术灿烂辉煌,不同时期的主流文学形式各不相同,其中元朝时期的主流文学表现形式是

A.小说 B.诗歌 C.词 D.戏剧

2.央视科教频道推出的中国诗词大会,激发了全民学习研究古诗词文化的热情。某班诗词比赛中有这样一道题目:“特点:豪放风格;成就:文学家、书法家;经典名句:大江东去,浪淘尽,千古风流人物”。符合题目要求的词人是( )

A.苏轼 B.李清照 C.辛弃疾 D.关汉卿

3.油条是我国的传统食物,其中油条俗称“油炸桧”,意思是油炸秦桧。这一叫法反映了当时百姓的情感与下列哪一说法最相符()

A.同情肯定心目中的英雄岳飞 B.对金军的愤恨

C.喜爱和赞美这种食物 D.对统治者的劝诫

4.台湾自古以来就是中国的领土,在元朝,设立的管理琉球(今台湾)和澎湖列岛的专门机构是 ( )

A.澎湖巡检司 B.宣政院 C.北庭都元帅府 D.市舶司

5.南宋时期,取得过郾城大捷的抗金将领是

A.司马光 B.岳飞 C.辛弃疾 D.文天祥

6.宋朝是中国瓷器发展史上的辉煌时代,名窑名瓷众多。下列文物中最能体现宋瓷特点的是( )

A. B.

C. D.

7.下列谚语中能证明长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓的是

A.“扬一益二” B.“苏湖熟,天下足”

C.“无徽不成商” D.“湖广熟,天下足”

8.“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。”这是南宋抗金将领辛弃疾写的词,描写的是南宋抗金军队的情景。金最终被哪一少数民族所灭

A.契丹族 B.蒙古族 C.党项族 D.匈奴族

9.下列关于阿保机、元昊、阿骨打三人相同点的叙述不正确的是

A.都是我国境内的少数民族首领 B.都重视学习中原文化

C.都建立了本民族的政权 D.都接受了汉族皇帝的册封

10.“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中。”这主要说明元朝( )

A.交通发达 B.疆域辽阔 C.地广人稀 D.民族众多

11.元朝在中央设宣政院,统辖吐蕃地区,下设宣慰司等机构,对吐蕃地区进行深入统治,这种行政管辖方式,为明清两朝沿袭。这说明

A.元朝开始接受中原体制 B.不同民族的风俗逐渐趋同

C.统一多民族国家得到巩固 D.南部边疆得到较多开发

12.下图是某班同学为历史故事会收集的材料,由此判断他要讲述的是( )

A.卫青、霍去病北击匈奴 B.岳飞抗金

C.澶渊之盟 D.戚继光抗倭

13.南宋时,有一位阿拉伯商人运载一批货物到泉州销售,他抵达泉州后应到哪个机构办理手续( )

A.瓦子 B.市舶司 C.澎湖巡检司 D.宣政院

14.“公元1127年3月底,金帝将徽、钦二帝,连同后妃、宗室、百官数千人,以及教坊乐工、技艺、工匠、法驾、仪仗、冠服、礼器、天文仪器、珍宝玩物、皇家藏书、天下州府地图等押送北方,汴京中公私积蓄被掳掠一空。”材料反映了( )

A.北宋灭亡 南宋灭亡 B.南宋灭亡

C.宋金对峙 D.辽国灭亡

15.宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职,这体现了宋朝的政策是( )

A.修养生息政策 B.开明民族政策

C.重文轻武政策 D.对外开放政策

二、综合题

16.阅读下列材料,回答问题。

材料一:年代标尺

材料二:宋元时期民族政权演变

材料三:

材料四

请回答:

(1)据材料一,将分别写出字母A、B、C对应的历史事件。

(2)据材料二示意图,请将其按出现时间的先后顺序排列。依据示意图内容概括这一时期政局的主要特点。

(3)材料三反映了唐朝哪一政治制度?你认为该制度实行的实质是什么?

(4)材料四示意图中“A”族是指元朝我国开始形成的哪一新民族?该民族形成的主要原因是什么?

17.阅读材料,回答问题

材料一 宋与辽议和后,边境榷场贸易迅速发展,“透过官方对辽榷场贸易的经营,宋政府每年对契丹贸易上的出超,可以收回付出银两的十分之五六”。

——摘编自《宋辽关系史研究》

(1)“宋与辽议和”指的是哪一事件?依据材料一并结合所学回答,“宋辽议和后”带来什么影响?

材料二 北宋与辽、夏和南宋与金之间曾经处于战争状态,双方各有攻守。作为战守的产物,双方出现了三次议和……从整个中华民族的发展来看,三次和议是有积极意义的……这一时期,各民族间的经济文化交流频繁。中原地区先进的生产技术、文化制度被少数民族吸收……少数民族政权,都不同程度的受到汉族先进经济文化的影响,先后完成了封建化进程。

(2)南宋与金议和后,出现了什么局面?依据材料二回答,“三次和议”的影响是什么?

材料三 元朝大一统的政治形势,极大的促进了边疆地区各族人民和中原地区经济、文化联系的发展。而民族融合和各族人民联系的进一步加强,巩固了空前统一的国家……改变了宋、辽、西夏、金时期各少数民族偏守一隅的情况,过去视为边陲绝域的地区与中原地区成为同呼吸共命运的统一整体……

——摘编自宁欣《中国古代史》

(3)依据材料三回答,元朝的民族融合产生了什么影响?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

根据材料并结合所学可知,我国文学艺术灿烂辉煌,不同时期的主流文学形式各不相同,其中元朝时期的主流文学表现形式是元曲,包括元杂剧和散曲两大类,元杂剧标志着中国古代戏曲艺术的成熟,故D项正确;小说是明清时期的主流文学,故A项错误;诗歌在唐代发展到巅峰,故B项错误;词在宋代进入黄金时代,故C项错误。

2.A

【详解】

依据所学知识可知,苏轼是宋朝的著名的词人,对词的发展有突出贡献;他的词气势豪迈,雄健奔放,对后世影响很大,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”是他的名句,A项正确;李清照是婉约派词人,排除B项;辛弃疾虽然是豪放派词人,但是题干名句不是辛弃疾的,排除C项;关汉卿是元杂剧奠基人,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】

1127年,宋钦宗弟弟赵构(宋高宗)称帝,后来定都临安(杭州),史称南宋。岳飞等抗金将领从金军手中收复了许多失地,“岳家军”在郾城大败金军主力,迫使金军后撤。宋高宗和秦桧害怕抗金力量壮大,危及他们的统治,便向金求和,以“莫须有”的罪名杀害岳飞。南宋向金称臣,并给金岁币,双方以淮水至大散关一线划定分界线。宋金对峙局面形成。后来,金迁都燕京,改名为中都。南宋统治者满足于现状,偏安江南一隅。因此材料强调的是同情肯定心目中的英雄岳飞,A项正确;材料主要针对的是秦桧,因此BCD项与材料主旨无关,排除BCD项。故选A项。

4.A

【详解】

根据所学知识,元朝在澎湖岛设置了澎湖巡检司,负责管辖澎湖和琉球,这是历史上中央政府首次在台湾地区正式建立的行政机构,A项正确;宣政院管辖的是西藏地区,排除B项;北庭都元帅府管理西域的军政事务,排除C项;宋朝鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】

岳飞是领导的军队作战勇敢,纪律严明,深受人民的爱戴,被称为“岳家军”。他从金军收复了建康,后又在郾城大败金军骑兵主力,收复许多失地,B符合题意;司马光著《资治通鉴》,A排除;辛弃疾与“郾城大捷”无关,C排除;文天祥抗元,D排除。故选择B。

6.C

【详解】

根据所学知识可知,官窑贯耳瓶,为南宋时期的陈设品,釉色厚润,端庄典雅,是宋代瓷器中的珍品,C项正确;三彩是唐朝陶器的代表,不符合题意,A项错误;邢窑白瓷主要是在唐朝时期得到发展,不符合题意,B项错误;青花瓷是元朝时期的瓷器代表,因此青花扁壶不是宋朝时期的瓷器代表,D项错误。

7.B

【详解】

依据所学知识可知,南宋时,全国的经济重心已经由北方移到南方。南方最发达的太湖流域、江浙地区长期成为全国的经济重心,太湖流域的苏州、湖州成为重要的粮仓,民间流传着“苏湖熟,天下足”的谚语,所以B选项能证明长江下游和太湖流域一带成为丰饶的粮仓,符合题意;ACD不符合题意;故选B。

8.B

【详解】

结合所学可知,1234年,金在南宋和蒙古南北夹击下覆亡于蔡州。故B符合题意;辽国是中国五代十国和宋朝时期由中国古代的一个少数民族——契丹人建立,最后被金和北宋灭亡,故A不符合题意;党项族建立了西夏,最后被蒙古族消灭,故C不符合题意;五胡十六国时期,匈奴族建立的政权有前赵、北凉,与金无关,故D不符合题意;故选B。

9.D

【详解】

元昊被北宋皇帝册封为“夏国主”,阿保机和阿骨打都未接受汉族皇帝的册封,D选项不正确,符合题意;阿保机是契丹族的首领,元昊是西夏族的首领,阿骨打是女真族的首领,A选项正确,不符合题意;三者都主张学习中原文化,B选项正确,不符合题意;阿保机建立辽,元昊建立西夏,阿骨打建立金,C选项正确,不符合题意。故答案选D。

【点睛】

本题解题关键在于熟悉北宋时期的民族关系。

10.A

【详解】

依据题干材料“元有天下,薄海内外,人迹所及,皆置驿传,使驿往来,如行国中”可知,材料反映的了元朝驿路畅通。元朝统治区域辽阔,为加强同各地的联系,修建了覆盖全国的陆路交通网,建立了四通八达的驿站,所以A项符合题意;而BCD三项均与题干材料信息不符,排除。综上故选A。

11.C

【详解】

根据所学知识可知:元朝的宣政院以及宣慰司设置意味着西藏被纳入中央管辖,明清两朝沿袭这一行政管辖方式,有利于进一步加强对西藏的管理,有助于进一步巩固统一多民族国家,故C项正确;元朝基本上沿袭了唐宋的中央制度,略有改变,如创设宣政院掌管吐蕃(西藏)事务,排除A项;题干强调的是元朝对西藏地区的管理方式,没有反映不同民族的风俗逐渐趋同,排除B项;南部边疆得到较多开发在材料中并未体现,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】

南宋岳飞抗金的著名将领,取得收复建康和郾城大捷,故B符合题意;卫青、霍去病是西汉抗击匈奴的著名将领,排除A;1005年,北宋和辽国在经过二十五年的战争后缔结澶渊之盟,排除C;明朝后期,戚继光抗倭,排除D。故选B。

13.B

【详解】

依据所学知识可知,宋朝的海外贸易超过了前代,成为世界上从事海外贸易的重要国家,当时闻名世界的大商港有广州、泉州;政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司,加以管理。南宋的外贸所得,在财政收入中占有重要地位。所以南宋时阿拉伯商人运载一批货物到泉州销售,他抵达泉州后应到市舶司办理手续。故正确答案为B。瓦子是宋代的娱乐场所;澎湖巡检司是元朝设立的管理澎湖群岛的机构;宣政院是元朝设立的管理西藏地区事务的机构。ACD均不符合题意,故选B。

【点睛】

此题应理解并识记宋代海外贸易发展的相关史实。宋代政府鼓励海外贸易,在主要港口设立市舶司加以管理,南宋的外贸所得,在财政收入中占重要地位。

14.A

【详解】

本题考查金灭北宋。根据材料并结合所学知识,可知金在灭辽后发动了对宋的战争,宋徽宗、宋钦宗无心抵抗,1127年,金军攻破开封,北宋灭亡,故A项符合题意,排除D项。1276年,元朝灭亡了南宋,排除B项;南宋与金和议之后,继而形成了宋金对峙的局面,故C项不符合题意。故选A项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。因此材料体现了宋朝的政策是重文轻武政策。C项正确;修养生息政策,与题干内容不符,排除A项;开明民族政策,与题干内容不符,排除B项;对外开放政策,在题干内容中没有体现,排除D项。故选C。

16.(1)A隋朝统一南北(隋灭陈),B贞观之治(唐太宗的统治),C唐朝灭亡(朱温建立后梁)。

(2)顺序:③④②①。特点:民族政权并立。

(3)三省六部制。实质:加强君主专制(加强皇权)。

(4)回族。原因:不同民族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融。(多民族交融)

【详解】

(1)①根据材料一“年代尺”可知,A处对应的时间为589年。结合所学知识可知,589年,隋文帝灭掉陈朝,统一全国,隋的统一,结束了长期分裂的局面,顺应了统一多民族国家的历史发展大趋势。②根据材料一“年代尺”可知,B处对应的时间为627—649年。结合所学知识可知,公元627—649年,是唐太宗李世民统治时朝,年号“贞观”。在此期间,君臣励精图治,政治清明,社会安定,开创了唐代繁荣昌盛的局面,因而被誉为“贞观之治”。③根据材料一“年代尺”可知,C处对应的时间为907年。结合所学知识可知,907年,朱温建立了后梁政权,唐朝至此灭亡。

(2)第一问,根据材料二“宋元时期民族政权演变”并结合所学知识可知,①是南宋与元对峙局面,1271年,忽必烈改蒙古国号为元,建立元朝,因此,①最早出现在1271年;②是南宋与西夏、金并立局面,1127年,金灭北宋,赵构在临安建立的南宋,因此,②最早出现于1127年;③是北宋与西夏、辽并立局面,1038年,元昊称帝建国,史称“西夏”,因此,③最早出现于1038年;④是北宋与西夏、金并立局面,1125年,辽被金灭亡,因此,④最早出现于1125年。由此可知,按其出现时间的先后顺序排列为③④②①。第二问,根据材料二“宋元时期民族政权演变”并结合所学知识可知,北宋结束了五代十国的分裂局面,统治者强化中央集权,采取重文轻武的治国政策。与此同时,周边民族先后建立的辽、西夏、金、元等政权,与宋朝并立,北宋灭亡后,南宋占据江南,与金朝形成南北对峙的局面,后来,蒙古国灭掉了西夏和金,形成宋元对峙局面。因此,依据示意图内容概括这一时期政局的主要特点是民族政权并立。

(3)第一问,根据所学知识可知,材料三图示所反映的制度名称是三省六部制。三省六部制是中国古代封建社会一套组织严密的中央官制。它确立于隋朝,完善于唐朝,此后一直到清末,六部制基本沿袭未改。三省指中书省、门下省、尚书省,六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。第二问,根据所学知识可知,三省长官同为宰相,各有分工,这就使秦汉以来的宰相权力一分为三;且三省长官品级较低,这便于皇帝控制,防止大权旁落,从而削弱了相权,加强了皇权。

(4)第一问,根据材料四并结合所学知识可知,唐朝以来,不少定居中国波斯人、阿拉伯人,信仰伊斯兰教,他们同汉、蒙,畏兀儿等民族,长期杂居相处,互通婚姻,逐渐融合,在元朝时形成了一个新的民族——回族。因此,A族是指回族。第二问,根据所学知识可知,回族是由中外的多种民族成分在长期历史发展中形成的民族。因此,其形成原因是不同民族长期杂居相处,互通婚姻,逐渐交融。

17.(1)澶渊之盟

影响:有利于双方经济交流;辽宋之间保持着和平局面。

(2)局面:对峙局面

影响:有利于各个民族间的经济文化交流;促进了少数民族的封建化进程。

(3)影响:促进了各个民族之间的经济文化交流与发展;巩固了国家统一;有利于统一多民族国家的形成与发展(边疆地区和中原地区成为命运共同体)

(1)

根据所学知识,“宋与辽议和”是指澶渊之盟。根据材料信息,“ 宋与辽议和后,边境榷场贸易迅速发展”并结合所学知识,澶渊之盟后,宋辽之间保持长时期的相对和平局面。这种和平局面促进了双方贸易往来,加强北方和中原地区经济、文化交往,人民能够安定地进行生产生活,民族交融加强。

(2)

根据材料信息,“ 北宋与辽、夏和南宋与金之间,双方出现了三次议和”并结合所学知识可知,宋与金议和后,出现对峙局面。“…这一时期,各民族间的经济文化交流频繁。中原地区先进的生产技术、文化制度被少数民族吸收”可知,有利于各个民族间的经济文化交流;“少数民族政权,都不同程度的受到汉族先进经济文化的影响,先后完成了封建化进程。”可知,促进了少数民族的封建化进程。

(3)

根据材料信息,“元朝大一统的政治形势,极大的促进了边疆地区各族人民和中原地区经济、文化联系的发展”并结合所学可知,促进了各个民族之间的经济文化交流与发展;“民族融合和各族人民联系的进一步加强,巩固了空前统一的国家”可知,巩固了国家统一;“改变了宋、辽、西夏、金时期各少数民族偏守一隅的情况,过去视为边陲绝域的地区与中原地区成为同呼吸共命运的统一整体”可知,有利于统一多民族国家的形成与发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源