2021—2022学年部编版语文九年级下册第二单元练习试题 (word版,含答案)

文档属性

| 名称 | 2021—2022学年部编版语文九年级下册第二单元练习试题 (word版,含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 59.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 21:23:12 | ||

图片预览

文档简介

第二单元

一、积累与应用

1.选择读音都正确的一项( )

A.阔绰(chuò) 羼(càn)水 活泼(pō)

B.荤(yūn)素 暂(zàn)时 蒲(pú)包

C.荐(jiàn)头 舀(yǎo)水 间(jiàn)或

D.步骤(zòu) 绽(zhàn)开 门槛(kǎn)

2.下列各句中加点词语书写完全正确的一项是( )

A.有的人,属于“有事您说话”型,待人非常热情,热心肠,朋友有难,两胁插刀,朋友没难,不分彼此。

B.他用心揣摩着,玩味着,惦量着,把握着,他要给这至短的台词注人无比丰沛的情感啊!

C.许多加盟中超的外援都望眼欲穿地等待国家队的召唤,但遗憾的是大多都没有得到眷顾。

D.假如它的艺术是全人类的财富的话,它的思想则让某些人如座针毡了。

3.下列各项判断与分析中,错误的一项是( )

A.“但他在我们店里,品行却比别人都好,就是从不拖欠”这句话中加点的词依次为代词、名词、形容词、副词。

B.“书籍纸张笔砚”“涨红的脸色”“哄笑起来”“穿上棉袄”依次是并列短语、偏正短语、补充短语、动宾短语。

C.“而且我们的掌柜也从不将茴香豆上账”,这个句子的主干是“掌柜不上账”。

D.“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”这个二重复句的第二重是转折关系。

4.下列对孔乙己的性格特征概括得最恰当的一项是( )

A.好喝懒做、迂腐穷酸、看不起人、非偷则窃、麻木不仁。

B.穷困潦倒、好喝懒做、满腹经纶、麻木不仁、善良诚恳。

C.自命清高、好喝懒做、迂腐穷酸、麻木不仁、善良诚恳。

D.自命清高、好喝懒做、好为人师、麻木不仁、善良诚恳。

5.下列说法有误的一项是( )

A.“气冲斗牛”中的“斗”“牛”都是星宿名,北斗卫星导航系统名称即来源于此。

B.习主席讲话时曾引用唐诗“千钧将一羽,轻重在平衡”,其中的“钧”与“锱铢必较”“一片孤城万仞山”中的“锱”“铢”“仞”都是古代重量单位。

C.王羲之,东晋著名书法家,有“书圣”之称,其代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

D.鼎最初是炊具,后被视为传国重器,成为国家和权力的象征,亦有变革之义。革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质。

二、基础知识

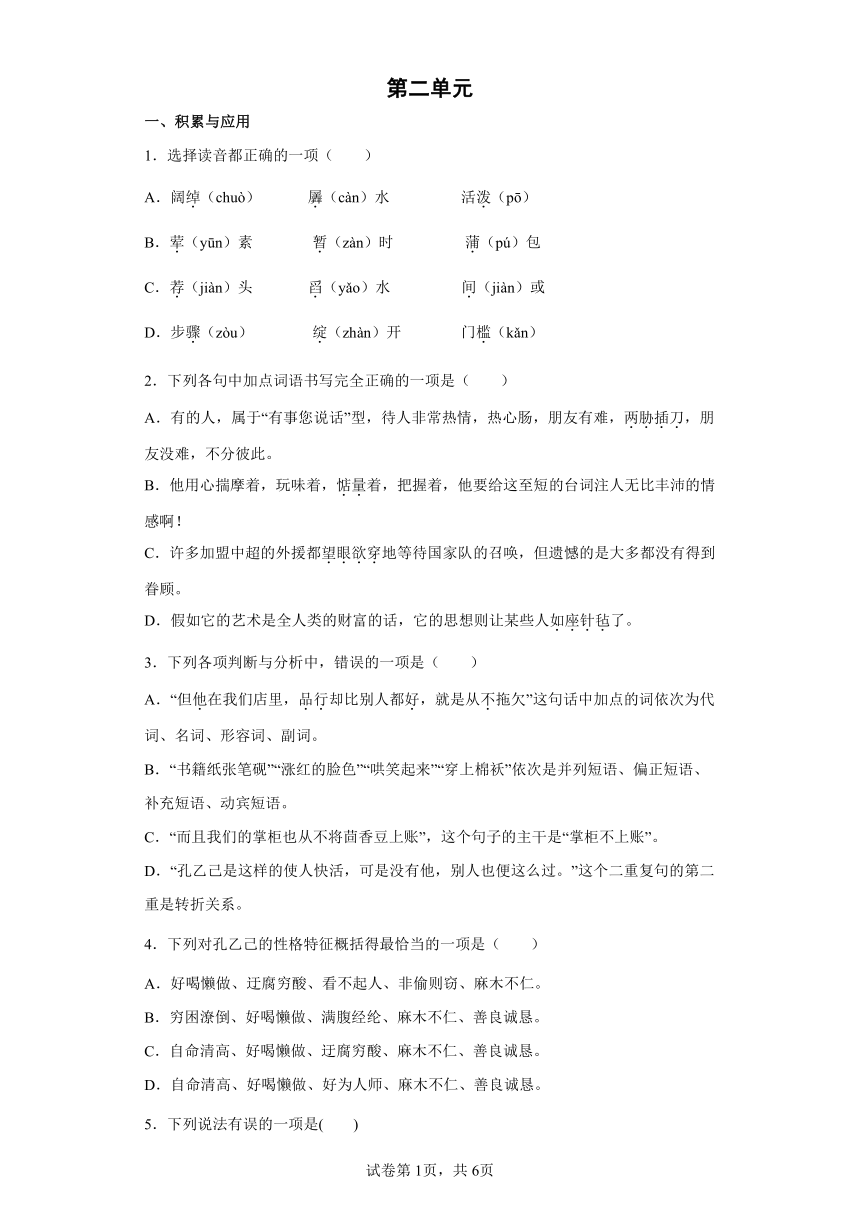

6.欣赏下面的书法作品,完成下列小题。

(1)下列对这幅书法作品的赏析,有误的一项是( )

A、这是一幅颜体楷书,其结体宽博,骨力遒劲,颇有气势。

B、“时”字的横画细,竖画粗,体现了颜体字笔画的主要特征。多数字主要一笔下笔很重,沉稳有力。

C、布局方面,字形大小,墨色浅重,显得变化无常,别具一格。

D、上下结构的字,一般上紧下松,重心偏于上方,如“燕”字。

(2)用正楷或行楷将作品内容抄写在方格中。要求:正确、流利、美观。( )

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

7.阅读下面的文字,完成后面小题

奋斗是推动时代前进的动力,奋斗是实现自身成长的阶梯,奋斗是奋斗者永远的座右铭。涓滴都在努力向着大海涌流。千千万万的奋斗者用自己的智慧和汗水,浇灌着一个民族的成就感。成就更美好的明天,遇见更好的自己,无不呼唤不驰于空想、不骛于虚声的奋斗精神,无不需要一步一个脚印踏踏实实地干好工作。在波斓壮阔的时代画卷中,唯有奋斗能留下深深的印记,唯有奋斗者能永bǎo青春的朝气。

(1)根据拼音写汉字,给加点的字注音。

涓滴( ) 浇灌( ) 永bǎo( )青春

(2)文中有错别字的词语是“______”,正确写法是“______”。

(3)“不骛于虚声”中“骛”的意思是( )

A.纵横奔驰 B.追求 C.迅速

(4)画线句子运用了_______和_______的修辞手法。

三、现代文阅读(共0分)

阅读《孔乙己》和《范进中举》选段,完成下列各题。

[甲]

中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音:“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙已便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道:“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说:“孔乙已么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道:“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说:“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句:“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙已低声说道:“跌断,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙已。到了年关,掌柜取下粉板说:“孔乙已还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说:“孔乙已还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

[乙]

范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声道:“噫!好了!我中了!”说着,往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事。老太太慌了,慌将儿口开水灌了过来,他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和众邻居都吓了一跳。走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水,众人拉他不住,拍着笑着,一直走到集上去了。众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。”老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好?”娘子胡氏道:“早上好好出去,怎的就得了这样的病!却是如何是好?”众邻居劝道:“老太太不要心慌。我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌。”

8.请各用一句话概括[甲][乙]两段文字的主要事件。

9.孔乙已和范进都是热衷功名的读书人。二人境况不同,周围人对他们的态度也不同。酒店的人对孔乙已要么讽刺要么取笑,掌柜反复惦记“十九个钱”,从中我们看出,众人对于孔乙己的的态度是________;范进中举后,众邻居对范进“热情有加”,这种态度的背后,其实是社会的________之风。

10.孔乙己被摧残的直接原因是:_______

范进发疯的直接原因是:_____________________

造成二人如此境况的根本原因是:____________。

11.甲段文字开头“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。”除交代时节气候之外,还有什么作用?

12.一“笑”一“哭”见人心。甲文中,“掌柜仍然同平常一样,笑着对他说:‘孔乙己,你又偷了东西了!’”乙文中,老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好?”你从“笑”和“哭”中分别感受到什么?

13.读书讨论会上,张雯同学说:“作为读书人,孔乙己和范进都有‘悲’,这种‘悲’,既有个人原因,也有考试制度和社会风气的原因。我们这一代新时期的读书人,生活和奋斗在社会的公平、尊重和优越当中。”李跃同学为张雯的观点频频点头。结合实际谈谈,李跃点赞张雯观点的理由。

阅读下文,完成后面小题

众神

尉天骢

①灯下翻看相簿中变黄了的故乡的风景,竟然浮现了伯父的影子。

②伯父二十八岁就过世了,那时我还没出生。但他却一直以老人的温煦生活在我的记忆里,因为差不多从我四岁走的年岁,伯父的名字就跟我的脚步结合在一起了。

③每当别人看到我这稀有的姓氏,就会问起伯父的名字。随着我的回答,我便会从那些陌生人那里得到一番亲切的关心。

④母亲说,在伯父念中学的那段日子,村子里的生活特别艰苦。那时候,老村长隔不了几天就被吊在榆树上,只因收不齐军队要的粮草。到了青黄不接的日子,村里人没有足够的东西吃,也找不到活干,每天就三三五五地睁着无神的大眼,坐在墙角边晒太阳。伯父跟同学放假回到乡下,面对那些村人,就怂恿大家联合办一座小工厂。虽然那座工厂简陋到不能再简陋了,但大家总有了一个可以出力的地方。有了工作,稀粥有得喝了,窝窝头有得吃了。也不必愁下田的种子了。我出生时伯父已经去世,工厂也毁于兵火,但他和他朋友的名字,一直在乡间流传着。

⑤以往,我想不透几个二十多岁的小伙子所做的一点小事有何纪念价值,因为那时我实在并不真的了解自己的故乡。更不要说青黄不接的日子了。

⑥现在想想,我的故乡实在是一个很落后的地方。那里所有的,除了照片上所看到那一排灰暗的枯树,在我的记忆里似乎就只是成年的风沙和不断的兵荒了。以往在学校写作文的时候,一提起故乡,总把它写成世界上最温暖的地方。随着年岁的长大,才渐渐体会到那些温暖的事物后面,实际上都埋藏着无数的凄楚。当我回想起一家人共用一盆水洗脸,到晚上再用这剩下的水洗脚的情况,故乡的一切便给我一种与前不同的感觉。在那里,一走进村庄,就可以看到一些陶土的水缸,缸上放着一个箩筐,筐底下铺着一层厚厚的稻草,而一层层的黄土便在草上堆成一个水洼。人们就把水注到洼里:于是一滴一滴的黄泥水就透过箩筐滴到缸里去。后来到城里念书,每次念到“更漏残”一类的句子,我就会想起那些黄泥水滴到缸里的声音。这幅景象,“大观园”里的人是永远不会懂的。因为他们根本用不着从带有潟味的黄土中去滤制苦涩的小盐。小时候,每次经过那些水缸,总会顽皮地把水洼的水注满,用舌头去舔那种咸味。但从来没有深思过那种日子到底是什么样子,就好像以“榆钱”当饭的日子所留给我的印象,只不过是爬上大榆树的兴奋而已。

⑦我不懂得故乡,所以就不懂得在那种没有人关怀的年代,几个少年凭着纯真和不忍之心所做的一点小事,对那些挣扎在生活边缘的人,有着那么深厚的意义了。

⑧从这些地方,我想起了中国乡间所信奉的一些神。据调查,仅仅在台北的万华一代,人们信奉的神就有十几种之多。这些神严格来说都不是属于宗教的,他们只是某某年代的人,因为在某些地方做了些事,那里的人由于感激便一代一代纪念下去,久而久之,变成了那个地方的守护神。如果我们想到,连京戏《法门寺》中的刘瑾,人们都不曾忘记他做的唯一善事,也许就不会奇怪民间的神那么多了。由此看来,那位香火最盛的妈祖,可能并不是一位呼风唤雨、屡现神迹的传奇人物;她应该是一位抱着纯真和不忍之心,在挨饿的和患着乌脚病的渔民盐民中奔波服务的少女吧!因为只有把人的意义扩大出来的,才是人们永远纪念不已的神。这也许就是中国人土生土长的信仰吧!

⑨就凭着这种意识,在那些贫瘠的乡村里,很多人虽然没有念过多少书,却在那块土地上植下了他们的信仰,一代一代地在挣扎中生活下去,用血汗和眼泪培育出他们的果实。但也有很多人不是这样,由于他们将生活游离于自己所生长的土地上,所以便渐渐地失去了这种信仰。因此,他们便常常抱怨自己生不逢时,责怪这个世界没有什么可以让自己去做的事,于是不自觉地便流露出“不才明主弃,多病故人疏”一类的感伤。在这种感伤之中,他们虽然梦想着自己的生命有开花的一天,却不知如何播下自己的种子:即使从很小的时候,便有计划地留下自己的照片,保存用过的物品,以便长大成名之后,好送到博物馆去,结果也不一定能达到目标。想到这些,我好像渐渐懂得我的伯父和他那些朋友的故事了。

(节选自《岁月》,有改动)

14.对于伯父和他朋友的故事,“我”经历了从“想不透”到“懂得”的心理变化过程。阅读文章,补全内容,理清文章脉络。

起先:__________,“我”对此“想不透”。

然后:回忆故乡的点滴,使“我”明白了伯父等人行为的意义。

接着:思考中国乡间神灵众多的原因,使“我”理解了_____________。

最终:__________,“我”真正懂得了伯父和他朋友们的故事。

15.结合语境,回答问题。

(1)伯父跟同学放假回到乡下,面对那些村人,就怂恿大家联合办一座小工厂。

句中“怂恿”一词如何理解?

(2)小时候,每次经过那些水缸,总会顽皮地把水洼的水注满,用舌头去舔那种咸味。自选角度加以赏析。

16.文章第⑥段,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错替换,简析其作用。

17.通读全文,从文章思想主旨角度,探究标题“众神”的意蕴。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

【分析】

【详解】

A. “羼(càn)水”应为:羼(chàn)水;

B. “荤(yūn)素”应为:荤(hūn)素;

C. 全部正确;

D. “步骤(zòu)”应为:步骤(zhòu);

故选C。

2.C

【解析】

【详解】

A. 两胁插刀——两肋插刀;

B. 惦量——掂量;

D. 如座针毡——如坐针毡。

故选C。

3.D

【解析】

【详解】

D.“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”这个二重复句的第一重是转折关系,第二重是并列关系。故选D。

4.C

【解析】

【详解】

A.“看不起人”不是孔乙己的性格特点,是酒馆的掌柜,周围的酒客等人的特点;

B.知道“茴”字的几种写法算不得“满腹经纶”;

D.他告诉我“茴”字的几种写法,并不是“好为人师”,而是出于显摆与虚荣;

故选C。

5.B

【解析】

【详解】

B千钧:古时一钧三十斤,千钧即三万斤。但一般用千钧表示物之重或力量之大。锱、铢:都是古代很小的重量单位。 仞:古代的长度单位,一仞相当于七八尺。故选B。

6. C 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

【解析】

【详解】

(1)C.颜真卿楷书章法的特点是字距较小,行距也比较紧密,这样通篇比较粗壮的黑色笔画所占的比重较大,和王献之、杨凝式、赵孟畹南副驶?⒋笞志唷⒋笮芯嗟恼路ㄇ?鸷艽螅??艘恢滞?怪?啤!澳??持兀?缘帽浠?蕹!鄙臀鲇写怼9恃?。

(2)字词书写题要求用正楷或行楷书写,要规范、美观,不写繁体字,切忌潦草,汉字笔画的条理清晰,不写错字、别字、形似字。本题中注意“雀”“燕”的笔画较多,书写要正确。

7. (1)juān guàn 葆 (2) 波斓壮阔 波澜壮阔 (3)B (4)排比 比喻

【解析】

【详解】

(1)(2)考查对字音字形的辨析与书写。“juān”字的“u”上不要出现两点,“灌”是四声。“斓”与“澜”可通过部首来辨析。

(3)“不骛于虚声”指不追求虚名。故选B。

(4)“奋斗是推动时代前进的动力”比喻词“是”,三个“奋斗是……”构成排比。

8.[甲]孔乙己最后一次到酒店喝酒。[乙]范进因中举而发疯。

9. 冷漠无情 趋炎附势

10. 偷东西被打 因中举喜极而疯 封建科举制度的毒害

11.渲染悲凉气氛,透露出社会的冷漠,暗示孔乙己悲剧的必然性,表达对孔乙己的同情。

12.笑,透着掌柜的冷漠,揭露了社会的冷酷;哭,则是母亲对儿子发疯以后的担忧与伤心,充满着爱。

13.从个人、制度、社会几方面谈均可,要言之有理。

【解析】

【分析】

8.

考查概括事件。

甲:选段记叙的是中秋过后,孔乙己来到酒店喝酒。人们像平常一样取笑他。他喝完酒以后,坐着用手离开了。自此以后,长时间没有见到他,我想他的确是死了。可概括为:孔乙己最后一次到酒店喝酒。

乙:选段记叙的是范进得知自己中举,喜极而疯,众人一时无法,只得派两个人跟定了范进,等款待了两个报事的公差再作商量。可概括为:范进因中举而发疯。

9.

考查对文本内容的理解。

第一空:根据文本内容可知,没有人关心孔乙己为什么长时间没来,他们只是把孔乙己当作一个笑料。掌柜偶尔提到孔乙己,是因为他还欠着酒钱。从这种表现中我们可以看出众人对于孔乙己的态度是冷漠无情。

第二空:根据文本内容可知,得在范进中举,众人纷纷来到范进家里道贺,称呼也为成了“新贵人”,而且还要“众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌”。与范时中举前众人的态度形成了鲜明的对比。这只是因为范时中举了,有了当官的可能,众人才过来依附巴结。这种态度的背后,其实是社会的趋炎附势之风。

10.

考查对文本内容的理解。

第一空:根据“孔乙己,你又偷了东西了”可得:偷东西被打。

第二空:根据“自己把两手拍了一下,笑了一声道:‘噫!好了!我中了!’”可得:因中举喜极而疯。

第三空:孔乙己和范进都是受封建科举制度毒害的读书人。孔乙己放不下读书人的身份,四体不勤,冥顽不化。范进把科举视为唯一的进阶之路,屡试不中,一朝考中,就喜极而疯。

11.

考查环境描写的作用。甲段开头文字是自然环境描写,以秋风的“凉”来渲染悲凉的气氛,联系后文众人对孔乙己的嘲笑与冷漠可知,此处的自然环境描写也透露出社会的冷漠。正是这种冷漠的社会造成了孔乙己的悲剧。如果有人能给予孔乙己真诚的帮助与关爱,他又何至于此呢?联系作者感情可知,表现了作者对孔乙己的同情。作者尚未被周围人同化,还保留着人性的纯真与善良。

12.

考查对重点句子的理解。孔乙己多日不来,来时也与平时不同,这些掌柜都不关心,他还是和平常一样调笑着孔乙己,说他又偷了东西,这笑声里透着掌柜的冷漠,也折射出当时社会的冷酷无情。老太太是范进的母亲,看到自己的儿子喜极而疯,她充满了担心,不知道儿子什么时候才能好。她的哭声里有对范进的爱。

13.

考查阅读启示。开放类试题,结合自己的理解与原文内容,言之成理即可。如:孔乙己和范进既有个人原因,也有社会原因。孔乙己放不下读书人的身份,迂腐不堪,范进把科举视为毕生追求。这是他们的个人原因。而个人原因又是因为封建科举制度的浸染与毒害而产生的。当时社会,科举是读书人走上仕途的唯一道路,一旦科举考中,就可飞黄腾达,获得众人的依附与阿谀。所以他们的悲剧命运在当时社会条件下是必然的。而在我们所处的社会,获得成功不再只有考上大学一条道路。只要勤奋刻苦,就总会找到最适合自己的成功之路,就能获得他人的尊重与认可。

14. 伯父等人开办工厂有何纪念价值 理解了中国人土生土长的信仰 将植下信仰与失去信仰的人们进行对比

15.(1)“怂恿”意思是劝说鼓动别人去做(某事)多用于贬义,这里贬义褒用,表现了伯父想改变村子里艰苦生活的急切心情。(2)细节描写(动作描写),“舔”字写出小时候的“我”顽皮,由此带来的兴奋、温暖的回忆。

16.作者所回忆的“一家人共用洗脸水”“舔水洼中的咸味”等事情, 在小时候“我”的眼中是温暖的、兴奋的,成年后,“我”认识到当时故乡的生活是落后的、凄楚的。作者通过两种视角的交错转换表达了对故乡的不同感受,对伯父等人办厂这件事之于故乡的意义有了进一步的认识。

17.“众神”分别指“众人之神”和“众多的神”, “众人之神”:伯父和他的朋友们办的厂小且简陋,可对那些“挣扎在生活边缘”的村人来说是雪中送炭。因此他们非常感激伯父及其朋友们,并永远铭记着他们,因此伯父和他的朋友们成了村里众人心目中的“神”。以“众神”为题,能真正表达“我”和乡人们对伯父等人的怀念与感激,同时也是对此类善举的歌颂与赞美。“众多的神”:台北万华一带乃至中国乡间很多地方信奉有很多神灵,但很多不是宗教意义上的,可见如伯父等人一样“凭着纯真和不忍之心”施援手做善事的人不在少数。但也有很多人,“将生活游离于自己所生长的土地上”,只会抱怨、感伤,失去信仰。将“众神”作为题目,体现了作者对有更多人做善事,重拾信仰的期待。

【解析】

14.

本题考查文章内容概括。

文章第②—③段写伯父很早就去世了,我却因为伯父,得到陌生人亲切的关心;第④段写伯父和他的朋友们在村里开办了一个简陋的小工厂;第⑤段写“我想不透几个二十多岁的小伙子所做的一点小事有何纪念价值”,因此,第一个空的答案是:伯父他们在村子里开办工厂。

第⑥⑦段,回忆故乡的点滴,使“我”明白了伯父等人行为的意义。

第⑧段写我思考中国乡间神灵众多的原因,得出结论:“这也许就是中国人土生土长的信仰吧!”

第⑨段,写“我”的思考,植下信仰的乡亲与失去信仰的乡亲的区别太大了,从而真正懂得了伯父和他朋友们的故事。

15.

(1)本题考查词语在句中的含义。 “怂恿”意思是劝说、鼓动别人去做(某事),多用于贬义,这里是贬词褒用,因为事实证明伯父的举动在乡亲们之间产生了深远的积极影响,用“怂恿”表现了伯父极力想改变村子里艰苦生活的急切心情。

(2)本题考查语句赏析。自选角度,首先确定赏析从何处入手。“注满”“舔”是动作描写,因此可以从人物描写的角度来进行。也可以综合第⑥段内容进行分析。全段是写人们用土办法滤小盐,加入了对“我”的这一句的描写,是一个小小的细节描写,突出“我”那时候,并不懂乡亲们滤盐的辛苦,小时候留给我的只是兴奋、温暖的回忆。

16.

本题考查写作手法的作用。第⑥段,采用“蒙太奇”式的艺术手法,将写作时的回忆与童年的感受彼此交错替换,“现在想想,我的故乡实在是一个很落后的地方”“在我的记忆里似乎就只是成年的风沙和不断的兵荒了”“世界上最温暖的地方”“埋藏着无数的凄楚”“爬上大榆树的兴奋”对比鲜明,突出了“我”现在认识的深刻,从而用一个成年人的眼光来看待伯父等人办厂,理解了这件事之于故乡的重要意义。

17.

本题考查文章思想主旨探究。伯父和他的朋友们办的厂,“虽然那座工厂简陋到不能再简陋了,但大家总有了一个可以出力的地方。有了工作,稀粥有得喝了,窝窝头有得吃了。也不必愁下田的种子了。”解了乡亲们的燃眉之急,把他们从死亡的边缘拉了回来,把自己活成了村里众人心目中的“神”。此“众神”为“众人之神”。以“众神”为题,能真正表达乡人们对伯父等人的怀念与感激,对此类善举的歌颂与赞美。

第⑧段“仅仅在台北的万华一代,人们信奉的神就有十几种之多。这些神严格来说都不是属于宗教的,……变成了那个地方的守护神。”接着作者再写刘瑾和妈祖的例子,来表明守护神之多。此“众神”为“众多之神”。⑨段写很多人,“将生活游离于自己所生长的土地上”,只会抱怨、感伤,失去信仰。将“众神”作为题目,体现了作者对有更多人做善事,重拾信仰的期待。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、积累与应用

1.选择读音都正确的一项( )

A.阔绰(chuò) 羼(càn)水 活泼(pō)

B.荤(yūn)素 暂(zàn)时 蒲(pú)包

C.荐(jiàn)头 舀(yǎo)水 间(jiàn)或

D.步骤(zòu) 绽(zhàn)开 门槛(kǎn)

2.下列各句中加点词语书写完全正确的一项是( )

A.有的人,属于“有事您说话”型,待人非常热情,热心肠,朋友有难,两胁插刀,朋友没难,不分彼此。

B.他用心揣摩着,玩味着,惦量着,把握着,他要给这至短的台词注人无比丰沛的情感啊!

C.许多加盟中超的外援都望眼欲穿地等待国家队的召唤,但遗憾的是大多都没有得到眷顾。

D.假如它的艺术是全人类的财富的话,它的思想则让某些人如座针毡了。

3.下列各项判断与分析中,错误的一项是( )

A.“但他在我们店里,品行却比别人都好,就是从不拖欠”这句话中加点的词依次为代词、名词、形容词、副词。

B.“书籍纸张笔砚”“涨红的脸色”“哄笑起来”“穿上棉袄”依次是并列短语、偏正短语、补充短语、动宾短语。

C.“而且我们的掌柜也从不将茴香豆上账”,这个句子的主干是“掌柜不上账”。

D.“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”这个二重复句的第二重是转折关系。

4.下列对孔乙己的性格特征概括得最恰当的一项是( )

A.好喝懒做、迂腐穷酸、看不起人、非偷则窃、麻木不仁。

B.穷困潦倒、好喝懒做、满腹经纶、麻木不仁、善良诚恳。

C.自命清高、好喝懒做、迂腐穷酸、麻木不仁、善良诚恳。

D.自命清高、好喝懒做、好为人师、麻木不仁、善良诚恳。

5.下列说法有误的一项是( )

A.“气冲斗牛”中的“斗”“牛”都是星宿名,北斗卫星导航系统名称即来源于此。

B.习主席讲话时曾引用唐诗“千钧将一羽,轻重在平衡”,其中的“钧”与“锱铢必较”“一片孤城万仞山”中的“锱”“铢”“仞”都是古代重量单位。

C.王羲之,东晋著名书法家,有“书圣”之称,其代表作《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

D.鼎最初是炊具,后被视为传国重器,成为国家和权力的象征,亦有变革之义。革故鼎新、与时俱进是中华文明永恒的精神气质。

二、基础知识

6.欣赏下面的书法作品,完成下列小题。

(1)下列对这幅书法作品的赏析,有误的一项是( )

A、这是一幅颜体楷书,其结体宽博,骨力遒劲,颇有气势。

B、“时”字的横画细,竖画粗,体现了颜体字笔画的主要特征。多数字主要一笔下笔很重,沉稳有力。

C、布局方面,字形大小,墨色浅重,显得变化无常,别具一格。

D、上下结构的字,一般上紧下松,重心偏于上方,如“燕”字。

(2)用正楷或行楷将作品内容抄写在方格中。要求:正确、流利、美观。( )

朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

7.阅读下面的文字,完成后面小题

奋斗是推动时代前进的动力,奋斗是实现自身成长的阶梯,奋斗是奋斗者永远的座右铭。涓滴都在努力向着大海涌流。千千万万的奋斗者用自己的智慧和汗水,浇灌着一个民族的成就感。成就更美好的明天,遇见更好的自己,无不呼唤不驰于空想、不骛于虚声的奋斗精神,无不需要一步一个脚印踏踏实实地干好工作。在波斓壮阔的时代画卷中,唯有奋斗能留下深深的印记,唯有奋斗者能永bǎo青春的朝气。

(1)根据拼音写汉字,给加点的字注音。

涓滴( ) 浇灌( ) 永bǎo( )青春

(2)文中有错别字的词语是“______”,正确写法是“______”。

(3)“不骛于虚声”中“骛”的意思是( )

A.纵横奔驰 B.追求 C.迅速

(4)画线句子运用了_______和_______的修辞手法。

三、现代文阅读(共0分)

阅读《孔乙己》和《范进中举》选段,完成下列各题。

[甲]

中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。一天的下半天,没有一个顾客,我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音:“温一碗酒。”这声音虽然极低,却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望,那孔乙已便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦,已经不成样子;穿一件破夹袄,盘着两腿,下面垫一个蒲包,用草绳在肩上挂住;见了我,又说道:“温一碗酒。”掌柜也伸出头去,一面说:“孔乙已么?你还欠十九个钱呢!”孔乙己很颓唐的仰面答道:“这……下回还清罢。这一回是现钱,酒要好。”掌柜仍然同平常一样,笑着对他说:“孔乙己,你又偷了东西了!”但他这回却不十分分辩,单说了一句:“不要取笑!”“取笑?要是不偷,怎么会打断腿?”孔乙已低声说道:“跌断,跌……”他的眼色,很像恳求掌柜,不要再提。此时已经聚集了几个人,便和掌柜都笑了。我温了酒,端出去,放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱,放在我手里,见他满手是泥,原来他便用这手走来的。不一会,他喝完酒,便又在旁人的说笑声中,坐着用这手慢慢走去了。

自此以后,又长久没有看见孔乙已。到了年关,掌柜取下粉板说:“孔乙已还欠十九个钱呢!”到第二年的端午,又说:“孔乙已还欠十九个钱呢!”到中秋可是没有说,再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

[乙]

范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声道:“噫!好了!我中了!”说着,往后一交跌倒,牙关咬紧,不省人事。老太太慌了,慌将儿口开水灌了过来,他爬将起来,又拍着手大笑道:“噫!好!我中了!”笑着,不由分说,就往门外飞跑,把报录人和众邻居都吓了一跳。走出大门不多路,一脚踹在塘里,挣起来,头发都跌散了,两手黄泥,淋淋漓漓一身的水,众人拉他不住,拍着笑着,一直走到集上去了。众人大眼望小眼,一齐道:“原来新贵人欢喜疯了。”老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好?”娘子胡氏道:“早上好好出去,怎的就得了这样的病!却是如何是好?”众邻居劝道:“老太太不要心慌。我们而今且派两个人跟定了范老爷。这里众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌。”

8.请各用一句话概括[甲][乙]两段文字的主要事件。

9.孔乙已和范进都是热衷功名的读书人。二人境况不同,周围人对他们的态度也不同。酒店的人对孔乙已要么讽刺要么取笑,掌柜反复惦记“十九个钱”,从中我们看出,众人对于孔乙己的的态度是________;范进中举后,众邻居对范进“热情有加”,这种态度的背后,其实是社会的________之风。

10.孔乙己被摧残的直接原因是:_______

范进发疯的直接原因是:_____________________

造成二人如此境况的根本原因是:____________。

11.甲段文字开头“中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近初冬;我整天的靠着火,也须穿上棉袄了。”除交代时节气候之外,还有什么作用?

12.一“笑”一“哭”见人心。甲文中,“掌柜仍然同平常一样,笑着对他说:‘孔乙己,你又偷了东西了!’”乙文中,老太太哭道:“怎生这样苦命的事!中了一个甚么举人,就得了这个拙病!这一疯了,几时才得好?”你从“笑”和“哭”中分别感受到什么?

13.读书讨论会上,张雯同学说:“作为读书人,孔乙己和范进都有‘悲’,这种‘悲’,既有个人原因,也有考试制度和社会风气的原因。我们这一代新时期的读书人,生活和奋斗在社会的公平、尊重和优越当中。”李跃同学为张雯的观点频频点头。结合实际谈谈,李跃点赞张雯观点的理由。

阅读下文,完成后面小题

众神

尉天骢

①灯下翻看相簿中变黄了的故乡的风景,竟然浮现了伯父的影子。

②伯父二十八岁就过世了,那时我还没出生。但他却一直以老人的温煦生活在我的记忆里,因为差不多从我四岁走的年岁,伯父的名字就跟我的脚步结合在一起了。

③每当别人看到我这稀有的姓氏,就会问起伯父的名字。随着我的回答,我便会从那些陌生人那里得到一番亲切的关心。

④母亲说,在伯父念中学的那段日子,村子里的生活特别艰苦。那时候,老村长隔不了几天就被吊在榆树上,只因收不齐军队要的粮草。到了青黄不接的日子,村里人没有足够的东西吃,也找不到活干,每天就三三五五地睁着无神的大眼,坐在墙角边晒太阳。伯父跟同学放假回到乡下,面对那些村人,就怂恿大家联合办一座小工厂。虽然那座工厂简陋到不能再简陋了,但大家总有了一个可以出力的地方。有了工作,稀粥有得喝了,窝窝头有得吃了。也不必愁下田的种子了。我出生时伯父已经去世,工厂也毁于兵火,但他和他朋友的名字,一直在乡间流传着。

⑤以往,我想不透几个二十多岁的小伙子所做的一点小事有何纪念价值,因为那时我实在并不真的了解自己的故乡。更不要说青黄不接的日子了。

⑥现在想想,我的故乡实在是一个很落后的地方。那里所有的,除了照片上所看到那一排灰暗的枯树,在我的记忆里似乎就只是成年的风沙和不断的兵荒了。以往在学校写作文的时候,一提起故乡,总把它写成世界上最温暖的地方。随着年岁的长大,才渐渐体会到那些温暖的事物后面,实际上都埋藏着无数的凄楚。当我回想起一家人共用一盆水洗脸,到晚上再用这剩下的水洗脚的情况,故乡的一切便给我一种与前不同的感觉。在那里,一走进村庄,就可以看到一些陶土的水缸,缸上放着一个箩筐,筐底下铺着一层厚厚的稻草,而一层层的黄土便在草上堆成一个水洼。人们就把水注到洼里:于是一滴一滴的黄泥水就透过箩筐滴到缸里去。后来到城里念书,每次念到“更漏残”一类的句子,我就会想起那些黄泥水滴到缸里的声音。这幅景象,“大观园”里的人是永远不会懂的。因为他们根本用不着从带有潟味的黄土中去滤制苦涩的小盐。小时候,每次经过那些水缸,总会顽皮地把水洼的水注满,用舌头去舔那种咸味。但从来没有深思过那种日子到底是什么样子,就好像以“榆钱”当饭的日子所留给我的印象,只不过是爬上大榆树的兴奋而已。

⑦我不懂得故乡,所以就不懂得在那种没有人关怀的年代,几个少年凭着纯真和不忍之心所做的一点小事,对那些挣扎在生活边缘的人,有着那么深厚的意义了。

⑧从这些地方,我想起了中国乡间所信奉的一些神。据调查,仅仅在台北的万华一代,人们信奉的神就有十几种之多。这些神严格来说都不是属于宗教的,他们只是某某年代的人,因为在某些地方做了些事,那里的人由于感激便一代一代纪念下去,久而久之,变成了那个地方的守护神。如果我们想到,连京戏《法门寺》中的刘瑾,人们都不曾忘记他做的唯一善事,也许就不会奇怪民间的神那么多了。由此看来,那位香火最盛的妈祖,可能并不是一位呼风唤雨、屡现神迹的传奇人物;她应该是一位抱着纯真和不忍之心,在挨饿的和患着乌脚病的渔民盐民中奔波服务的少女吧!因为只有把人的意义扩大出来的,才是人们永远纪念不已的神。这也许就是中国人土生土长的信仰吧!

⑨就凭着这种意识,在那些贫瘠的乡村里,很多人虽然没有念过多少书,却在那块土地上植下了他们的信仰,一代一代地在挣扎中生活下去,用血汗和眼泪培育出他们的果实。但也有很多人不是这样,由于他们将生活游离于自己所生长的土地上,所以便渐渐地失去了这种信仰。因此,他们便常常抱怨自己生不逢时,责怪这个世界没有什么可以让自己去做的事,于是不自觉地便流露出“不才明主弃,多病故人疏”一类的感伤。在这种感伤之中,他们虽然梦想着自己的生命有开花的一天,却不知如何播下自己的种子:即使从很小的时候,便有计划地留下自己的照片,保存用过的物品,以便长大成名之后,好送到博物馆去,结果也不一定能达到目标。想到这些,我好像渐渐懂得我的伯父和他那些朋友的故事了。

(节选自《岁月》,有改动)

14.对于伯父和他朋友的故事,“我”经历了从“想不透”到“懂得”的心理变化过程。阅读文章,补全内容,理清文章脉络。

起先:__________,“我”对此“想不透”。

然后:回忆故乡的点滴,使“我”明白了伯父等人行为的意义。

接着:思考中国乡间神灵众多的原因,使“我”理解了_____________。

最终:__________,“我”真正懂得了伯父和他朋友们的故事。

15.结合语境,回答问题。

(1)伯父跟同学放假回到乡下,面对那些村人,就怂恿大家联合办一座小工厂。

句中“怂恿”一词如何理解?

(2)小时候,每次经过那些水缸,总会顽皮地把水洼的水注满,用舌头去舔那种咸味。自选角度加以赏析。

16.文章第⑥段,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错替换,简析其作用。

17.通读全文,从文章思想主旨角度,探究标题“众神”的意蕴。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【解析】

【分析】

【详解】

A. “羼(càn)水”应为:羼(chàn)水;

B. “荤(yūn)素”应为:荤(hūn)素;

C. 全部正确;

D. “步骤(zòu)”应为:步骤(zhòu);

故选C。

2.C

【解析】

【详解】

A. 两胁插刀——两肋插刀;

B. 惦量——掂量;

D. 如座针毡——如坐针毡。

故选C。

3.D

【解析】

【详解】

D.“孔乙己是这样的使人快活,可是没有他,别人也便这么过。”这个二重复句的第一重是转折关系,第二重是并列关系。故选D。

4.C

【解析】

【详解】

A.“看不起人”不是孔乙己的性格特点,是酒馆的掌柜,周围的酒客等人的特点;

B.知道“茴”字的几种写法算不得“满腹经纶”;

D.他告诉我“茴”字的几种写法,并不是“好为人师”,而是出于显摆与虚荣;

故选C。

5.B

【解析】

【详解】

B千钧:古时一钧三十斤,千钧即三万斤。但一般用千钧表示物之重或力量之大。锱、铢:都是古代很小的重量单位。 仞:古代的长度单位,一仞相当于七八尺。故选B。

6. C 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

【解析】

【详解】

(1)C.颜真卿楷书章法的特点是字距较小,行距也比较紧密,这样通篇比较粗壮的黑色笔画所占的比重较大,和王献之、杨凝式、赵孟畹南副驶?⒋笞志唷⒋笮芯嗟恼路ㄇ?鸷艽螅??艘恢滞?怪?啤!澳??持兀?缘帽浠?蕹!鄙臀鲇写怼9恃?。

(2)字词书写题要求用正楷或行楷书写,要规范、美观,不写繁体字,切忌潦草,汉字笔画的条理清晰,不写错字、别字、形似字。本题中注意“雀”“燕”的笔画较多,书写要正确。

7. (1)juān guàn 葆 (2) 波斓壮阔 波澜壮阔 (3)B (4)排比 比喻

【解析】

【详解】

(1)(2)考查对字音字形的辨析与书写。“juān”字的“u”上不要出现两点,“灌”是四声。“斓”与“澜”可通过部首来辨析。

(3)“不骛于虚声”指不追求虚名。故选B。

(4)“奋斗是推动时代前进的动力”比喻词“是”,三个“奋斗是……”构成排比。

8.[甲]孔乙己最后一次到酒店喝酒。[乙]范进因中举而发疯。

9. 冷漠无情 趋炎附势

10. 偷东西被打 因中举喜极而疯 封建科举制度的毒害

11.渲染悲凉气氛,透露出社会的冷漠,暗示孔乙己悲剧的必然性,表达对孔乙己的同情。

12.笑,透着掌柜的冷漠,揭露了社会的冷酷;哭,则是母亲对儿子发疯以后的担忧与伤心,充满着爱。

13.从个人、制度、社会几方面谈均可,要言之有理。

【解析】

【分析】

8.

考查概括事件。

甲:选段记叙的是中秋过后,孔乙己来到酒店喝酒。人们像平常一样取笑他。他喝完酒以后,坐着用手离开了。自此以后,长时间没有见到他,我想他的确是死了。可概括为:孔乙己最后一次到酒店喝酒。

乙:选段记叙的是范进得知自己中举,喜极而疯,众人一时无法,只得派两个人跟定了范进,等款待了两个报事的公差再作商量。可概括为:范进因中举而发疯。

9.

考查对文本内容的理解。

第一空:根据文本内容可知,没有人关心孔乙己为什么长时间没来,他们只是把孔乙己当作一个笑料。掌柜偶尔提到孔乙己,是因为他还欠着酒钱。从这种表现中我们可以看出众人对于孔乙己的态度是冷漠无情。

第二空:根据文本内容可知,得在范进中举,众人纷纷来到范进家里道贺,称呼也为成了“新贵人”,而且还要“众人家里拿些鸡蛋酒米,且管待了报子上的老爹们,再为商酌”。与范时中举前众人的态度形成了鲜明的对比。这只是因为范时中举了,有了当官的可能,众人才过来依附巴结。这种态度的背后,其实是社会的趋炎附势之风。

10.

考查对文本内容的理解。

第一空:根据“孔乙己,你又偷了东西了”可得:偷东西被打。

第二空:根据“自己把两手拍了一下,笑了一声道:‘噫!好了!我中了!’”可得:因中举喜极而疯。

第三空:孔乙己和范进都是受封建科举制度毒害的读书人。孔乙己放不下读书人的身份,四体不勤,冥顽不化。范进把科举视为唯一的进阶之路,屡试不中,一朝考中,就喜极而疯。

11.

考查环境描写的作用。甲段开头文字是自然环境描写,以秋风的“凉”来渲染悲凉的气氛,联系后文众人对孔乙己的嘲笑与冷漠可知,此处的自然环境描写也透露出社会的冷漠。正是这种冷漠的社会造成了孔乙己的悲剧。如果有人能给予孔乙己真诚的帮助与关爱,他又何至于此呢?联系作者感情可知,表现了作者对孔乙己的同情。作者尚未被周围人同化,还保留着人性的纯真与善良。

12.

考查对重点句子的理解。孔乙己多日不来,来时也与平时不同,这些掌柜都不关心,他还是和平常一样调笑着孔乙己,说他又偷了东西,这笑声里透着掌柜的冷漠,也折射出当时社会的冷酷无情。老太太是范进的母亲,看到自己的儿子喜极而疯,她充满了担心,不知道儿子什么时候才能好。她的哭声里有对范进的爱。

13.

考查阅读启示。开放类试题,结合自己的理解与原文内容,言之成理即可。如:孔乙己和范进既有个人原因,也有社会原因。孔乙己放不下读书人的身份,迂腐不堪,范进把科举视为毕生追求。这是他们的个人原因。而个人原因又是因为封建科举制度的浸染与毒害而产生的。当时社会,科举是读书人走上仕途的唯一道路,一旦科举考中,就可飞黄腾达,获得众人的依附与阿谀。所以他们的悲剧命运在当时社会条件下是必然的。而在我们所处的社会,获得成功不再只有考上大学一条道路。只要勤奋刻苦,就总会找到最适合自己的成功之路,就能获得他人的尊重与认可。

14. 伯父等人开办工厂有何纪念价值 理解了中国人土生土长的信仰 将植下信仰与失去信仰的人们进行对比

15.(1)“怂恿”意思是劝说鼓动别人去做(某事)多用于贬义,这里贬义褒用,表现了伯父想改变村子里艰苦生活的急切心情。(2)细节描写(动作描写),“舔”字写出小时候的“我”顽皮,由此带来的兴奋、温暖的回忆。

16.作者所回忆的“一家人共用洗脸水”“舔水洼中的咸味”等事情, 在小时候“我”的眼中是温暖的、兴奋的,成年后,“我”认识到当时故乡的生活是落后的、凄楚的。作者通过两种视角的交错转换表达了对故乡的不同感受,对伯父等人办厂这件事之于故乡的意义有了进一步的认识。

17.“众神”分别指“众人之神”和“众多的神”, “众人之神”:伯父和他的朋友们办的厂小且简陋,可对那些“挣扎在生活边缘”的村人来说是雪中送炭。因此他们非常感激伯父及其朋友们,并永远铭记着他们,因此伯父和他的朋友们成了村里众人心目中的“神”。以“众神”为题,能真正表达“我”和乡人们对伯父等人的怀念与感激,同时也是对此类善举的歌颂与赞美。“众多的神”:台北万华一带乃至中国乡间很多地方信奉有很多神灵,但很多不是宗教意义上的,可见如伯父等人一样“凭着纯真和不忍之心”施援手做善事的人不在少数。但也有很多人,“将生活游离于自己所生长的土地上”,只会抱怨、感伤,失去信仰。将“众神”作为题目,体现了作者对有更多人做善事,重拾信仰的期待。

【解析】

14.

本题考查文章内容概括。

文章第②—③段写伯父很早就去世了,我却因为伯父,得到陌生人亲切的关心;第④段写伯父和他的朋友们在村里开办了一个简陋的小工厂;第⑤段写“我想不透几个二十多岁的小伙子所做的一点小事有何纪念价值”,因此,第一个空的答案是:伯父他们在村子里开办工厂。

第⑥⑦段,回忆故乡的点滴,使“我”明白了伯父等人行为的意义。

第⑧段写我思考中国乡间神灵众多的原因,得出结论:“这也许就是中国人土生土长的信仰吧!”

第⑨段,写“我”的思考,植下信仰的乡亲与失去信仰的乡亲的区别太大了,从而真正懂得了伯父和他朋友们的故事。

15.

(1)本题考查词语在句中的含义。 “怂恿”意思是劝说、鼓动别人去做(某事),多用于贬义,这里是贬词褒用,因为事实证明伯父的举动在乡亲们之间产生了深远的积极影响,用“怂恿”表现了伯父极力想改变村子里艰苦生活的急切心情。

(2)本题考查语句赏析。自选角度,首先确定赏析从何处入手。“注满”“舔”是动作描写,因此可以从人物描写的角度来进行。也可以综合第⑥段内容进行分析。全段是写人们用土办法滤小盐,加入了对“我”的这一句的描写,是一个小小的细节描写,突出“我”那时候,并不懂乡亲们滤盐的辛苦,小时候留给我的只是兴奋、温暖的回忆。

16.

本题考查写作手法的作用。第⑥段,采用“蒙太奇”式的艺术手法,将写作时的回忆与童年的感受彼此交错替换,“现在想想,我的故乡实在是一个很落后的地方”“在我的记忆里似乎就只是成年的风沙和不断的兵荒了”“世界上最温暖的地方”“埋藏着无数的凄楚”“爬上大榆树的兴奋”对比鲜明,突出了“我”现在认识的深刻,从而用一个成年人的眼光来看待伯父等人办厂,理解了这件事之于故乡的重要意义。

17.

本题考查文章思想主旨探究。伯父和他的朋友们办的厂,“虽然那座工厂简陋到不能再简陋了,但大家总有了一个可以出力的地方。有了工作,稀粥有得喝了,窝窝头有得吃了。也不必愁下田的种子了。”解了乡亲们的燃眉之急,把他们从死亡的边缘拉了回来,把自己活成了村里众人心目中的“神”。此“众神”为“众人之神”。以“众神”为题,能真正表达乡人们对伯父等人的怀念与感激,对此类善举的歌颂与赞美。

第⑧段“仅仅在台北的万华一代,人们信奉的神就有十几种之多。这些神严格来说都不是属于宗教的,……变成了那个地方的守护神。”接着作者再写刘瑾和妈祖的例子,来表明守护神之多。此“众神”为“众多之神”。⑨段写很多人,“将生活游离于自己所生长的土地上”,只会抱怨、感伤,失去信仰。将“众神”作为题目,体现了作者对有更多人做善事,重拾信仰的期待。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读