统编版高中语文必修上册第八单元古诗词诵读《虞美人》教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 统编版高中语文必修上册第八单元古诗词诵读《虞美人》教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《虞美人》教学设计

教学内容分析:

《虞美人》是高中语文统编版必修上册·古诗词诵读的一篇课文。《虞美人》这首词借景抒情,寄情于景,写得凄凉悲婉,深刻地表达了李煜的故国之思,亡国之痛,是进行诗歌诵读教学很好的例子,而且这首词篇幅短小,有古诗新唱,易于激发学生的诵读兴趣,为学生很好地诵读本单元推荐作品打下好基础。

教学对象分析:

本节课的授课对象是高中生,他们具有较强的想象力和形象思维能力,并且情感充沛,易于受到文学的美的影响。但由于接触诗词时间尚短,对诗词的分析鉴赏还未有明确系统的思路,因此在课堂上借助网络功能引导学生学习如何去鉴赏诗词。

教学环境分析:

在接入Internet的计算机多媒体网络教室进行授课。利用网络视频播放相关资料,创设诗词鉴赏情境,引导学生培养提出疑问并自己解决疑问的学习思路。

信息技术在本次教-学活动中能够发挥不可代替的、巨大的作用。诗词意象本身具有极大的想象空间,但由于学生的知识基础以及生活经验限制了学生对大部分意象特征的把握。而运用多媒体手段则可以弥补这种不足。在引导学生发挥想象力之外,还可以凭借多媒体手段刺激学生的兴趣,拓宽视野,托起他们想象的翅膀。并且使用网络功能可以引导他们养成自己动手解决问题的学习习惯。

教学目标分析:

1.知识与技能

通过把握词中意象的特征,鉴赏李煜词深远的意境美和真挚的情感美。

2.过程与方法

学习李煜 “把抽象的感情形象化”的艺术手法。

3.情感态度与价值观

感受李煜词中的亡国之恨,故国之思。

教学重点分析:

通过鉴赏、分析全词的意象,发挥想象和联想,感受作者表达的情感是本节课的教学重点。《虞美人》是作者寄托对故国之思满腔愁绪的代表作,而且表达感情的方式直接真率,特别是能通过几处意象的对比来加深情感表达,极具图画美。

教学难点分析:

这首词的教学难点在于对意象所含情感的了解。在把握全文的情感基调上理解作者安排意象的独到之处,以及词中多使用问句对表现意象的作用。

说教学方法:

1.诵读教学法

诵读是古代诗歌教学中关键性的一环,声情并茂的吟诵,有助于培养学生的语感,激发他们的联想和想象能力,进入诗歌的情境。

2.情境教学法

教师播放FLASH歌曲,邓丽君演唱的《虞美人》,创设情境,启发学生去想象李煜由君王沦为阶下囚的亡国之痛、故国之思,激发学生兴趣,符合教育学直观性原则。

3.探究法

新课程标准倡导自主、合作、探究的学习方式,所以在教学中,我给学生提供探究的舞台,鼓励学生发表个人见解,进行个性化解读。

整合点:

1.邓丽君演唱的《虞美人》放在课件首页,创设情境,激发学生兴趣。

2.上课视频与朗读音频分别与词作链接在一起。

3.对本词的分析探究也利用了多媒体。

教与学的过程:

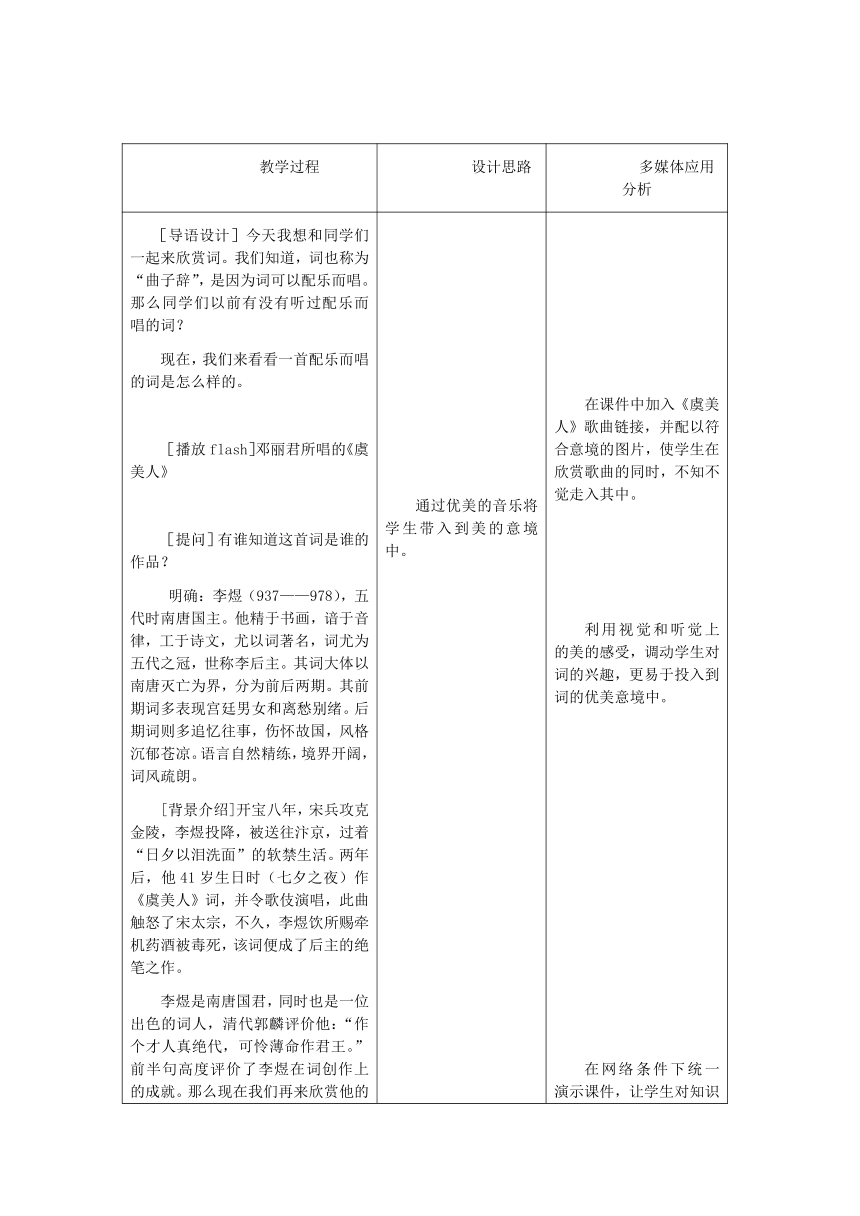

教学过程 设计思路 多媒体应用分析

[导语设计]今天我想和同学们一起来欣赏词。我们知道,词也称为“曲子辞”,是因为词可以配乐而唱。那么同学们以前有没有听过配乐而唱的词? 现在,我们来看看一首配乐而唱的词是怎么样的。 [播放flash]邓丽君所唱的《虞美人》 [提问]有谁知道这首词是谁的作品? 明确:李煜(937——978),五代时南唐国主。他精于书画,谙于音律,工于诗文,尤以词著名,词尤为五代之冠,世称李后主。其词大体以南唐灭亡为界,分为前后两期。其前期词多表现宫廷男女和离愁别绪。后期词则多追忆往事,伤怀故国,风格沉郁苍凉。语言自然精练,境界开阔,词风疏朗。 [背景介绍]开宝八年,宋兵攻克金陵,李煜投降,被送往汴京,过着“日夕以泪洗面”的软禁生活。两年后,他41岁生日时(七夕之夜)作《虞美人》词,并令歌伎演唱,此曲触怒了宋太宗,不久,李煜饮所赐牵机药酒被毒死,该词便成了后主的绝笔之作。 李煜是南唐国君,同时也是一位出色的词人,清代郭麟评价他:“作个才人真绝代,可怜薄命作君王。”前半句高度评价了李煜在词创作上的成就。那么现在我们再来欣赏他的这首脍炙人口的佳作——《虞美人》。 [课件演示]出示《虞美人》全词 [指导诵读]听录音怎么读,学习诵读技巧。[播放课件中的录音] 请同学来朗读这首词,其他同学在听读过程中,要注意比较,然后评析谁朗读得更好。 [齐声朗读]明确:抑扬顿挫,是为了更好地表达情感。要读得好必须把握整首词的情感,将自己带入到词的意境中去。 朗读要入情入境的读,一定要把握整体的感情和局部的重音、延长。 明确:整体:低沉凄楚、曲折迂回 局部重音:何时、多少、又、不堪、应犹、只是、几多、一江 延长:月——明——中—— 向——东——流—— 明确:刚才我们都明白,要把一首词或诗读好,读得有感染力,必定要把握全词的情感核心。 [整体感知]: [提问]你认为全词的词眼是什么? 明确:“愁” 思考:作者的愁情是如何表现的? [意象分析]: 春花秋月 往事 小楼东风 故国明月 雕栏玉砌 朱颜 [探究思考] 1.“春花秋月”与“往事”的对比春花秋月本是美好之物,但作者却想它快点结束。因为会想起 “往事”。而春花秋月越美好,越反衬出“往事”使人心酸,良辰美景依旧在,但欢乐已成过往。 (1)“春花秋月”本来是美好的事物,李煜为什么希望它们结束呢? [明确]: 李煜降宋后被封为违命侯,名虽王侯,实为亡国奴、阶下囚。在对生命已经绝望之时,“春花秋月”是对他的一种讽刺,让他觉得厌烦,希望这一切都结束。 (2)“往事知多少”中的“往事”所具体指什么?即作者怀念的是什么? [明确]:物质上:锦衣玉食、后宫佳丽、一国之君的尊荣富贵的生活; 精神上:欢乐、自由、尊严、生存的安全感 2.“小楼”“东风”与“故国明月”的对比 自古而今,许多文人骚客都对着这轮明月寄托了无数幽深的思念之情,如“举头望明月,低头思故乡”、“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪”等. 现在,李煜独倚小楼之上,对着这一轮明月,也不免地勾起了深重的思乡之情,回想起“故国”,但故国啊,却早已消亡在硝烟铁蹄之下,所以作者使用了四个字表达感想——“不堪回首”! 3.“雕栏玉砌”与“朱颜”对比 一个是“应犹在”,另一个却是“改”,景物依旧,人事全非,曾经流连其间的一代风流天子,此时已是阶下囚,只能对着明月回想往事。 作者运用了三处对比,用永恒之景反衬出人生命运的无常!情感一浪高于一浪,将哀情引到顶点,最后喷薄而出的问句:“问君能有几多愁?” [名句赏析] 赏析“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”一句。 明确:比喻、设问 以水喻愁 江水奔腾流淌,一泻千里,如愁思的多;江水昼夜不停,长流不息,无穷无尽,如愁思的绵长。 本句把无形的愁思赋在有形的流水上,有深度有力度地表达了感情,“暗恨”变为“悲恨激动”,有不顾一切的感情冲动,大胆抒发了亡国之恨。 [提问]你还能说出写愁的句子吗? [学生演示]请同学回答所寻找到的答案。 [总结内容]: 1.此词所表现的是作者的故国之恋:一个亡国之君念念不忘他的美好生活,自然会招来杀生之祸。这首词充满悲恨凄楚的感彩,感情深沉强烈,大胆抒发故国之思与亡国之恨。 2.探讨本词的艺术特色: 虚实结合,情景交融 [拓展阅读]: 相见欢 无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。 [课堂小结]通过对李煜作品的大略接触,大概了解其创作风格:绮丽、情真。 通过优美的音乐将学生带入到美的意境中。 引导学生通过朗读来熟悉词,并且掌握朗读诗词的技巧。 由朗读的感情引出对全文感情基调的讨论,让学生自由发言。 指导学生利用相关资料,以便更深入地了解词内所蕴含的感情。 引导学生品读词内感情,感情最顶点之处所使用的手法。 学生体会化抽象为具体的写法的妙处,并结合自己写作实际来理解。 李煜把抽象的情感用形象具体的意象表现出来,这是这首词里值得注意的手法。并且在分析中可让学生就意象展开想象,欣赏其中的图画美。 引发对李煜词的兴趣,引导学生自己寻找李煜的相关作品或文学资料欣赏,讨论并发表看法。可以通过这种形式让学生接触更多的李煜的作品,开阔眼界,并且能根据自己的兴趣走入诗词欣赏的殿堂。 在课件中加入《虞美人》歌曲链接,并配以符合意境的图片,使学生在欣赏歌曲的同时,不知不觉走入其中。 利用视觉和听觉上的美的感受,调动学生对词的兴趣,更易于投入到词的优美意境中。 在网络条件下统一演示课件,让学生对知识点有更直观的认识。 通过课件示范朗读,对整首词有了直观的感受,并且能于声情并茂的朗读中体会感情。 学生可以使用Internet搜索功能寻找介绍李煜的相关资料,使学生养成探究心理和自主动手寻找答案的学习习惯。并且网络功能可以最大限度地开拓学生视野,让学生看到从不同角度对李煜的评价。 使用课件将三处对比清晰地列出来,可以使学生有直观的感受。 学生展示课前自己通过网络搜集的诗词。从而对中国古代写愁的名句有更深的感受。 鼓励学生注意网络的交互性,鼓励他们使用网络来探讨问题。

教学内容分析:

《虞美人》是高中语文统编版必修上册·古诗词诵读的一篇课文。《虞美人》这首词借景抒情,寄情于景,写得凄凉悲婉,深刻地表达了李煜的故国之思,亡国之痛,是进行诗歌诵读教学很好的例子,而且这首词篇幅短小,有古诗新唱,易于激发学生的诵读兴趣,为学生很好地诵读本单元推荐作品打下好基础。

教学对象分析:

本节课的授课对象是高中生,他们具有较强的想象力和形象思维能力,并且情感充沛,易于受到文学的美的影响。但由于接触诗词时间尚短,对诗词的分析鉴赏还未有明确系统的思路,因此在课堂上借助网络功能引导学生学习如何去鉴赏诗词。

教学环境分析:

在接入Internet的计算机多媒体网络教室进行授课。利用网络视频播放相关资料,创设诗词鉴赏情境,引导学生培养提出疑问并自己解决疑问的学习思路。

信息技术在本次教-学活动中能够发挥不可代替的、巨大的作用。诗词意象本身具有极大的想象空间,但由于学生的知识基础以及生活经验限制了学生对大部分意象特征的把握。而运用多媒体手段则可以弥补这种不足。在引导学生发挥想象力之外,还可以凭借多媒体手段刺激学生的兴趣,拓宽视野,托起他们想象的翅膀。并且使用网络功能可以引导他们养成自己动手解决问题的学习习惯。

教学目标分析:

1.知识与技能

通过把握词中意象的特征,鉴赏李煜词深远的意境美和真挚的情感美。

2.过程与方法

学习李煜 “把抽象的感情形象化”的艺术手法。

3.情感态度与价值观

感受李煜词中的亡国之恨,故国之思。

教学重点分析:

通过鉴赏、分析全词的意象,发挥想象和联想,感受作者表达的情感是本节课的教学重点。《虞美人》是作者寄托对故国之思满腔愁绪的代表作,而且表达感情的方式直接真率,特别是能通过几处意象的对比来加深情感表达,极具图画美。

教学难点分析:

这首词的教学难点在于对意象所含情感的了解。在把握全文的情感基调上理解作者安排意象的独到之处,以及词中多使用问句对表现意象的作用。

说教学方法:

1.诵读教学法

诵读是古代诗歌教学中关键性的一环,声情并茂的吟诵,有助于培养学生的语感,激发他们的联想和想象能力,进入诗歌的情境。

2.情境教学法

教师播放FLASH歌曲,邓丽君演唱的《虞美人》,创设情境,启发学生去想象李煜由君王沦为阶下囚的亡国之痛、故国之思,激发学生兴趣,符合教育学直观性原则。

3.探究法

新课程标准倡导自主、合作、探究的学习方式,所以在教学中,我给学生提供探究的舞台,鼓励学生发表个人见解,进行个性化解读。

整合点:

1.邓丽君演唱的《虞美人》放在课件首页,创设情境,激发学生兴趣。

2.上课视频与朗读音频分别与词作链接在一起。

3.对本词的分析探究也利用了多媒体。

教与学的过程:

教学过程 设计思路 多媒体应用分析

[导语设计]今天我想和同学们一起来欣赏词。我们知道,词也称为“曲子辞”,是因为词可以配乐而唱。那么同学们以前有没有听过配乐而唱的词? 现在,我们来看看一首配乐而唱的词是怎么样的。 [播放flash]邓丽君所唱的《虞美人》 [提问]有谁知道这首词是谁的作品? 明确:李煜(937——978),五代时南唐国主。他精于书画,谙于音律,工于诗文,尤以词著名,词尤为五代之冠,世称李后主。其词大体以南唐灭亡为界,分为前后两期。其前期词多表现宫廷男女和离愁别绪。后期词则多追忆往事,伤怀故国,风格沉郁苍凉。语言自然精练,境界开阔,词风疏朗。 [背景介绍]开宝八年,宋兵攻克金陵,李煜投降,被送往汴京,过着“日夕以泪洗面”的软禁生活。两年后,他41岁生日时(七夕之夜)作《虞美人》词,并令歌伎演唱,此曲触怒了宋太宗,不久,李煜饮所赐牵机药酒被毒死,该词便成了后主的绝笔之作。 李煜是南唐国君,同时也是一位出色的词人,清代郭麟评价他:“作个才人真绝代,可怜薄命作君王。”前半句高度评价了李煜在词创作上的成就。那么现在我们再来欣赏他的这首脍炙人口的佳作——《虞美人》。 [课件演示]出示《虞美人》全词 [指导诵读]听录音怎么读,学习诵读技巧。[播放课件中的录音] 请同学来朗读这首词,其他同学在听读过程中,要注意比较,然后评析谁朗读得更好。 [齐声朗读]明确:抑扬顿挫,是为了更好地表达情感。要读得好必须把握整首词的情感,将自己带入到词的意境中去。 朗读要入情入境的读,一定要把握整体的感情和局部的重音、延长。 明确:整体:低沉凄楚、曲折迂回 局部重音:何时、多少、又、不堪、应犹、只是、几多、一江 延长:月——明——中—— 向——东——流—— 明确:刚才我们都明白,要把一首词或诗读好,读得有感染力,必定要把握全词的情感核心。 [整体感知]: [提问]你认为全词的词眼是什么? 明确:“愁” 思考:作者的愁情是如何表现的? [意象分析]: 春花秋月 往事 小楼东风 故国明月 雕栏玉砌 朱颜 [探究思考] 1.“春花秋月”与“往事”的对比春花秋月本是美好之物,但作者却想它快点结束。因为会想起 “往事”。而春花秋月越美好,越反衬出“往事”使人心酸,良辰美景依旧在,但欢乐已成过往。 (1)“春花秋月”本来是美好的事物,李煜为什么希望它们结束呢? [明确]: 李煜降宋后被封为违命侯,名虽王侯,实为亡国奴、阶下囚。在对生命已经绝望之时,“春花秋月”是对他的一种讽刺,让他觉得厌烦,希望这一切都结束。 (2)“往事知多少”中的“往事”所具体指什么?即作者怀念的是什么? [明确]:物质上:锦衣玉食、后宫佳丽、一国之君的尊荣富贵的生活; 精神上:欢乐、自由、尊严、生存的安全感 2.“小楼”“东风”与“故国明月”的对比 自古而今,许多文人骚客都对着这轮明月寄托了无数幽深的思念之情,如“举头望明月,低头思故乡”、“明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪”等. 现在,李煜独倚小楼之上,对着这一轮明月,也不免地勾起了深重的思乡之情,回想起“故国”,但故国啊,却早已消亡在硝烟铁蹄之下,所以作者使用了四个字表达感想——“不堪回首”! 3.“雕栏玉砌”与“朱颜”对比 一个是“应犹在”,另一个却是“改”,景物依旧,人事全非,曾经流连其间的一代风流天子,此时已是阶下囚,只能对着明月回想往事。 作者运用了三处对比,用永恒之景反衬出人生命运的无常!情感一浪高于一浪,将哀情引到顶点,最后喷薄而出的问句:“问君能有几多愁?” [名句赏析] 赏析“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”一句。 明确:比喻、设问 以水喻愁 江水奔腾流淌,一泻千里,如愁思的多;江水昼夜不停,长流不息,无穷无尽,如愁思的绵长。 本句把无形的愁思赋在有形的流水上,有深度有力度地表达了感情,“暗恨”变为“悲恨激动”,有不顾一切的感情冲动,大胆抒发了亡国之恨。 [提问]你还能说出写愁的句子吗? [学生演示]请同学回答所寻找到的答案。 [总结内容]: 1.此词所表现的是作者的故国之恋:一个亡国之君念念不忘他的美好生活,自然会招来杀生之祸。这首词充满悲恨凄楚的感彩,感情深沉强烈,大胆抒发故国之思与亡国之恨。 2.探讨本词的艺术特色: 虚实结合,情景交融 [拓展阅读]: 相见欢 无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。 [课堂小结]通过对李煜作品的大略接触,大概了解其创作风格:绮丽、情真。 通过优美的音乐将学生带入到美的意境中。 引导学生通过朗读来熟悉词,并且掌握朗读诗词的技巧。 由朗读的感情引出对全文感情基调的讨论,让学生自由发言。 指导学生利用相关资料,以便更深入地了解词内所蕴含的感情。 引导学生品读词内感情,感情最顶点之处所使用的手法。 学生体会化抽象为具体的写法的妙处,并结合自己写作实际来理解。 李煜把抽象的情感用形象具体的意象表现出来,这是这首词里值得注意的手法。并且在分析中可让学生就意象展开想象,欣赏其中的图画美。 引发对李煜词的兴趣,引导学生自己寻找李煜的相关作品或文学资料欣赏,讨论并发表看法。可以通过这种形式让学生接触更多的李煜的作品,开阔眼界,并且能根据自己的兴趣走入诗词欣赏的殿堂。 在课件中加入《虞美人》歌曲链接,并配以符合意境的图片,使学生在欣赏歌曲的同时,不知不觉走入其中。 利用视觉和听觉上的美的感受,调动学生对词的兴趣,更易于投入到词的优美意境中。 在网络条件下统一演示课件,让学生对知识点有更直观的认识。 通过课件示范朗读,对整首词有了直观的感受,并且能于声情并茂的朗读中体会感情。 学生可以使用Internet搜索功能寻找介绍李煜的相关资料,使学生养成探究心理和自主动手寻找答案的学习习惯。并且网络功能可以最大限度地开拓学生视野,让学生看到从不同角度对李煜的评价。 使用课件将三处对比清晰地列出来,可以使学生有直观的感受。 学生展示课前自己通过网络搜集的诗词。从而对中国古代写愁的名句有更深的感受。 鼓励学生注意网络的交互性,鼓励他们使用网络来探讨问题。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读