2.2地域文化与城乡景观 课时作业(word含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2.2地域文化与城乡景观 课时作业(word含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 9.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 11:30:12 | ||

图片预览

文档简介

中图版(2019)高一地理必修第二册课时作业

第二节地域文化与城乡景观

一、选择题

“除了江边有少许的水田外,傈僳族人在陡峭的大山上垒石造地,在飘游的白云间扎木盖房,真可谓山多高,地多高,人也多高。为在大山上立稳脚跟,坚韧不拔的傈僳人发明了千只脚落地的建筑,即用众多高高矮矮的木柱支撑着房屋”。读图,完成第1~2题。

1、这是一段野外考察游记,影响文中“千脚落地式”房屋形成的主要因素是( )

A.地形 B.气候

C.河流 D.土壤

2、根据当地环境推测,此地较大村落的平面形态可能是( )

A.团聚状 B.条带状

C.网状 D.棋盘式

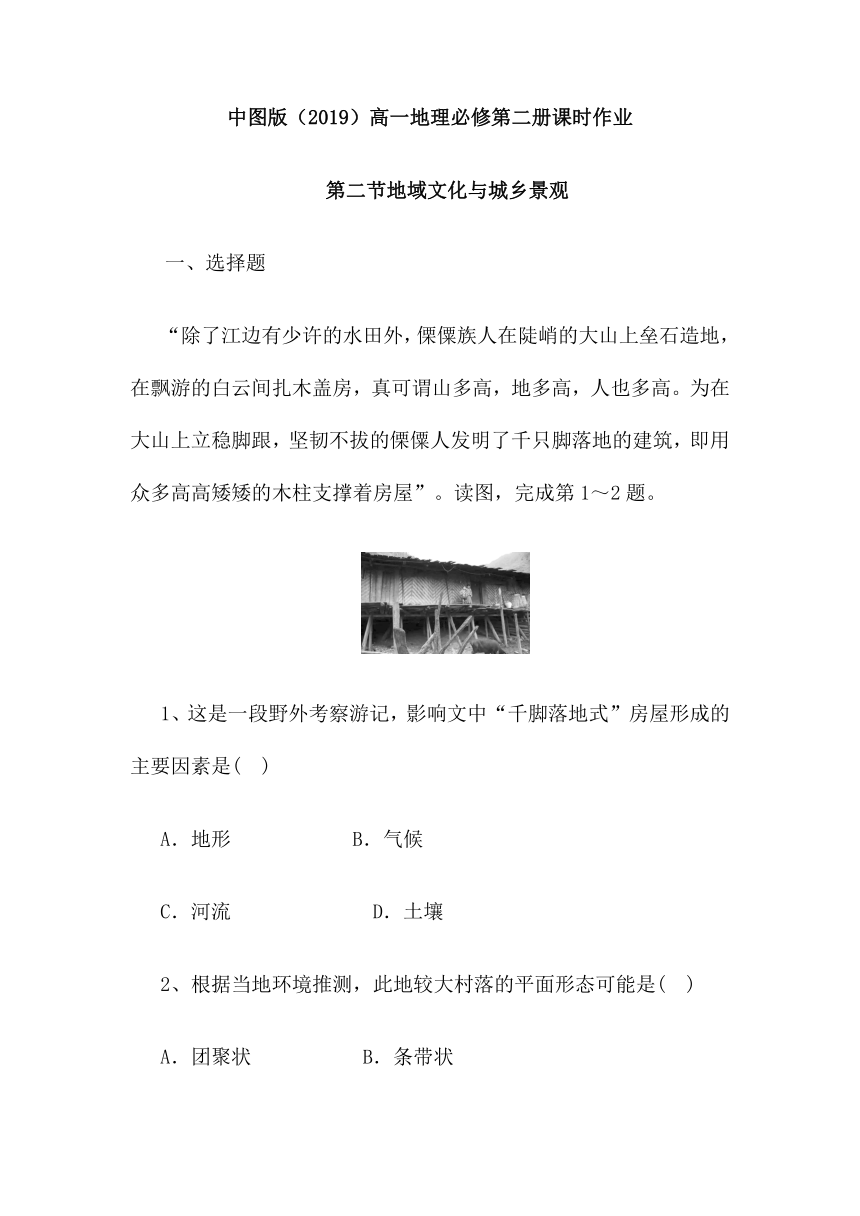

下图中四幅照片所示景观为我国不同地区传统桥梁的典型代表。据此完成3--4题。

3、造成不同地区桥梁结构、造型、风格差异悬殊的最主要原因是( )

A.自然条件的差异 B.经济水平的差异

C.文化特点的差异 D.政治历史的差异

4、关于图中桥梁的叙述,正确的是( )

A.甲类桥梁主要分布在我国东南山区

B.乙桥桥拱的设计主要考虑美学价值

C.丙桥的主要功能已发生根本性改变

D.丁类桥梁体现了藏族的建筑特色

三河古镇坐落于安徽省肥西县境内,其古建筑既有北方合院,又有南方天井,外饰传承皖南徽派特色马头墙,是中国重要的历史文化遗产。读三河古镇民居图,完成5--6题。

5.三河古镇独具特色的建筑,体现了当地( )

A.发达的经济水平 B.过渡性的地域文化

C.政策法规的影响 D.便捷的水陆交通

6.“天井”被称为中国古代民居建筑的“心”,其主要作用有( )

①排水 ②采光 ③通风 ④聚财

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

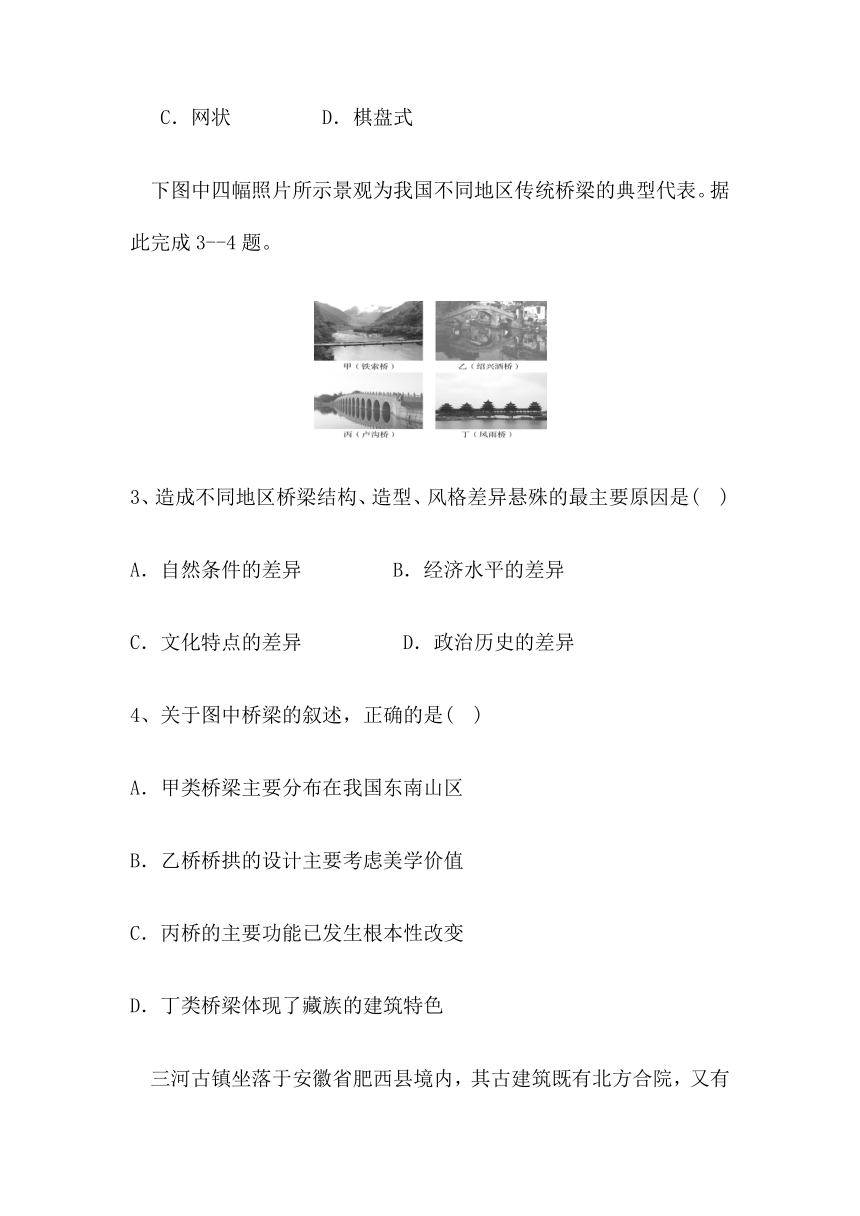

徽派建筑是中国传统建筑最重要的流派之一,历来为中外建筑大师所推崇,流行于徽州(今安徽绩溪县、江西婺源县等)地区。其以砖、木、石为原料,以木构架为主,在布局上依山就势,构思精巧,自然得体,造型丰富,讲究韵律美,以马头墙、小青瓦(如下图)最有特色。马头墙由砖和瓦砌成,一般建在房屋两侧或紧邻的两栋房屋之间,往往高出屋顶1~2米。错落有致,多形似马头,寓意“马到成功,一马当先”。据此,回答第7--8题。

7、马头墙建筑群所在地的自然条件是( )

A.以高原为主,夏季多强对流天气

B.地势起伏大,降水丰富而均匀

C.多低山丘陵,降水季节变化大

D.河流众多,结冰期短

8、关于徽派建筑的描述,合理的是( )

A.造型美观独特,适合在全国范围内推广

B.造型美观独特,可以以此发展乡村旅游业

C.墙体厚实,以适应剧烈的气温年变化和日变化

D.房顶坡度较大,主要目的是减少屋顶积雪

地窝子是在地面以下挖约一米深的坑,形状四方,面积为8~20 m2,四周用土坯或砖瓦垒起约半米的矮墙,顶上放几根椽子,搭上树枝编成的筏子,再用草叶、泥巴盖顶。地窝子在沙漠化地区常见。下图为早期新疆生产建设兵团建造的地窝子景观图。据此完成9--10题。

9.地窝子能适应( )

①温差大的环境 ②雨雪天气 ③风沙天气 ④台风天气

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

10.地窝子结构简陋,主要是因为( )

A.生产规模不大 B.当地居民喜好

C.建筑材料短缺 D.灾害多,易损坏

珠江三角洲的一些村落至今仍保留着六百多年前以蚝壳作主体材料,用含有蚝壳灰、石灰、糯米饭、糖等泥合物黏结并镶嵌为墙的古建筑,称为“蚝宅”(下图)。据此,完成第11~12题。

11.“蚝宅”( )

A.就地取材,但严重破坏海洋生态

B.墙体棱角多,防火耐高温性能好

C.墙体坚固,可以抵御台风侵袭

D.墙体空隙大,利于室内保温

12.当地“蚝宅”最合理的利用方式是( )

A.将当地人口迁出,建立博物馆

B.在当地大量推广“蚝宅”建设

C.吸引外来人口定居,提高房屋利用率

D.发展房屋租赁,促进民俗旅游

入选世界遗产名录的福建土楼是客家文化的象征,产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期,它用生土夯筑而成,依山偎翠,错落有致。据此完成13--14题。

13、福建土楼反映当地自然环境的特点是( )

A.冬季寒冷,多大风 B.地形平坦,森林茂密

C.河流稀少,水资源匮乏 D.土质黏重,降水较多

14.福建土楼反映出的地域文化特点是( )

A.外向 B.张扬

C.内敛 D.开放

山西省乔家大院充分体现了我国清代北方传统民居建筑的独特风格。下图为乔家大院建筑景观。据此,完成第15~16题。

15.乔家大院建筑特色与设计理念对应正确的是( )

A.院门向东—日落方向

B.正房高大—尊卑有序

C.屋檐倾斜—冬季防风

D.高墙深院—遮挡阳光

16.在乔家大院众多传统题材的木雕中出现了现代火车,说明( )

A.文化在传承中不断发展

B.传统文化容易被破坏

C.铁路最早出现在山西省

D.建造者的想象力丰富

二、非选择题

17、下列四种房屋建筑图,反映了四种不同的建筑文化,也反映了我国自然环境的地区差异。据图,完成下列各题。

(1)甲图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境的特点是___________________。

(2)乙图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境具有___________________________等特点。

(3)丙图所示分布在我国______地区,它反映了当地自然环境具有__________等特点。

(4)丁图所示分布在我国________地区,它反映了居住者的生产、生活方式以________为主。现在,该地区也出现了定居现象,这说明地域文化是__________________________。

18、阅读材料,完成下列要求。

材料 早在公元前8世纪,古希腊就出现了城市广场并鲜明地打上了古希腊文化精神的烙印……这个开放的空间既显著地体现了古希腊民主的城市文化精神,又给古希腊民主精神的进一步拓展开辟了广阔的场所。在中国,城市广场形态所反映的则是与西方城市明显有别的传统文化精神。中国传统城市空间在构成形态上呈现出一种“边界原型”。福科指出,城墙是中国的一种象征,“我们想到中国,便是横陈在永恒天空下面一种沟渠堤坝的文明,我们看见它展开在整整一片大陆的表面,宽广而凝固,四周都是城墙”。这种对平面化展开的空间封闭性的强调和西方城市空间的“地标原型”形成了鲜明的对照。清代紫禁城太和殿前的场院虽然十分宽阔,却是普通人绝难进入的,所以不具备广场的开放的公共性。因此,中国古代城市的广场空间形态是与等级森严的封建伦理文化相对应的,体现了封建皇权对社会空间的严密监控。

(1)从上述文字可以看出,中国和西方的建筑形式存在着鲜明的对比,这主要是因为中西方的________存在差异。

(2)古希腊广场建筑风格反映了西方文化的________性、________性;而古代中国的广场则反映了中国文化的________性、________性。

(3)中国古代城市的广场空间形态突出________的重要地位,西方国家城市建筑表现出________占优势地位。

19、阅读图文材料,完成下列问题。

材料:下图为我国某地区的房屋建筑景观图,图中的传统民居有茅草屋和瓦屋,在屋顶上紧挨着茅草和瓦的是不耐腐蚀的屋面材料。

(1)据图中信息推测当地降水量的情况,并指出判断依据。

(2)比较茅草屋和瓦屋屋顶坡度的大小,并分析其原因。

20、读图文材料,完成下列各题。

材料:建筑物作为物质文化景观,最能体现一定的地域文化特色,也能在一定程度上体现地理环境特点。广州西关大屋和北京四合院分别是我国岭南和北方最具地域文化特色的民居。

广州西关大屋平面图 北京四合院

(1)广州西关大屋和北京四合院共同反映了中国地域文化怎样的特点?

(2)与北京四合院不同的是,广州西关大屋还体现了哪些独特的岭南文化?

(3)图中民居体现出我国古代怎样的人文思想?它对我国人口发展有怎样的影响?

答案与解析

1.A

解析:由材料“傈僳族人在陡峭的大山上垒石造地,在飘游的白云间扎木盖房”可知,影响“千脚落地式”房屋形成的主要因素是地形,A项正确。

2.B

解析;当地为山地,较大村落的平面形态可能是沿河谷分布的条带状,B项正确。

3.A

解析:不同的自然地理环境,即地形地势、气候、水文条件不同,导致对桥梁建设的难度、造型、风格的选择都有差异,这是最根本的差异,因为桥梁最早的功能都是实用性,在此基础上,结合经济文化、政治历史等因素,使桥梁打上了时代的文化烙印。

4.C

解析:铁索桥多建在西南峡谷中;酒桥多建在江南水乡,要考虑行船、防洪水等因素;卢沟桥多建在北方平原环境;风雨桥为建在河流上连接两岸侗寨的桥。

5.B

解析:由材料可知,三河古镇古建筑既有北方合院,又有南方天井,受过渡性的地域文化的影响深厚,使得三河古镇建筑景观独具特色。6.D

解析:天井能平衡房屋内的热量循环,有冬暖夏凉的作用,尤其是夏天,通风效果很好;天井是露天空地,有利于采光,而且天井排水很好,能让下方的绿植更加蓬勃生长;在中国“风水”学中,天井是气口,作用在于聚财、养气。

7.C

解析:马头墙建筑群所在地位于安徽、江西等地,地形以低山丘陵为主,属亚热带季风气候,降水季节变化大;河流众多,无结冰期。

8.B

解析:徽派建筑造型美观独特,为适合当地的自然环境特征而建设,并不一定适合在全国范围内推广;徽派建筑造型美观独特,可以借助建筑景观发展乡村旅游业;该地是亚热带季风气候,没有剧烈的气温年变化和日变化;徽派建筑房顶坡度较大,主要目的是加速雨水的排泄,该地降雪量较少。

9.B

解析:由题中信息可知,地窝子位于西北新疆沙漠化地区,“是在地面以下挖约一米深的坑”,西北地区昼夜温差大,地面以下构筑能够很好适应温差大的环境,①正确;“四周用土坯或砖瓦垒起约半米的矮墙”,能够很好适应风沙较多的天气条件,③正确;且由“树枝编成的筏子,再用草叶、泥巴盖顶”可知,对雨雪天气适应性较差,②错误;西北地区没有台风天气,④错误。

10.C

解析:由题中信息可知,地窝子是早期新疆生产建设兵团建造的,沙漠化地区常见,故建筑材料短缺,C项正确;地窝子结构简陋与生产规模无关,结合当时实际情况,新疆建设兵团建设过程中人口和生产规模都较大,A项错误;当地位于沙漠地区,人烟荒芜,当地居民喜好因素不强烈,B项错误;结合所学知识及题中信息,当地不存在灾害多的影响因素,D项错误。

11.C

解析:古建筑墙的主体材料为当地的蚝壳,保留至今已有六百多年,说明该建筑墙体坚固,可以抵御台风侵袭,C项正确。

12.D

解析:传统民居利用应本着可持续发展的原则,充分考虑当地的社会、经济、生态协调发展。大量人口迁入、迁出都不符合当地可持续发展需求;题干中要求对保留下来的“蚝宅”进行合理利用,而非重新建设,D项正确。

13.D

解析:福建属于亚热带季风气候,且位于沿海地区,降水较多。夯筑需要土层土质黏重,土楼屋顶坡度较陡,利于排水,是当地降水较多的反映。

14.C

解析:从图中可看出土楼以圆形建筑为主,而土楼最初的建筑目的就是为了御外凝内,因而其反映出的地域文化特点为内敛。

15.B

解析:院门向东,应是朝向日出方向,A项错误;正房高大,显示尊卑有序,B项正确;屋檐倾斜是为了雨季排水,C项错误;高墙深院,冬季可以防风,D项错误。

16.A

解析:在传统题材的木雕中出现了现代火车,说明文化在传承中不断发展,A项正确;“传统文化容易被破坏”无法体现,B项错误;铁路最早并不是出现在山西省,C项错误;木雕中反映的是文化对现实中事物的一种反映,并不是靠想象力丰富建造,D项错误。

二、非选择题

17、下列四种房屋建筑图,反映了四种不同的建筑文化,也反映了我国自然环境的地区差异。据图,完成下列各题。

(1)甲图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境的特点是___________________。

(2)乙图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境具有___________________________等特点。

(3)丙图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境具有_________等特点。

(4)丁图所示分布在我国________地区,它反映了居住者的生产、生活方式以________为主。现在,该地区也出现了定居现象,这说明地域文化是__________________________。

解析:第(1)题,我国南方地区受夏季风影响,雨季较长,降水较多,为便于排水,房屋多为斜顶结构,且倾斜角度较大。第(2)题,我国西北地区深居内陆,海洋水汽难以到达,降水稀少,故房屋多为平顶。第(3)题,黄土直立性强,黄土高原地区的人们多开挖窑洞作为居所,窑洞冬暖夏凉,适合人们居住。第(4)题,内蒙古高原地区的生产活动以游牧为主,牧民需要不断迁移住所,蒙古包便于拆卸、搬运、安装,适合游牧生活。现在,该地区出现定居现象,说明地域文化是不断发展、变化的。

答案:(1)南方 气候湿润,降水丰富

(2)西北 气候干燥少雨,温差较大

(3)黄土高原 气候冬寒夏热,黄土直立性强且干燥

(4)内蒙古高原 游牧 不断发展、变化的

18、答案:(1)地域文化

(2)外向 开放 内向 封闭

(3)皇权 教堂(宗教)

解析:中国是一个古老而文明的国家,文化具有内向性、封闭性,很早就有独特的建筑风格,特别是对称式建筑给人雄伟壮观的感觉。西方文化具有外向性、开放性,其建筑充分体现了其特点。

19、答案:(1)该地降水量较多。图中房屋屋顶陡,是为方便排水而设计的,因此可推测该地降水量较多。

(2)茅草屋的屋顶坡度更大。与瓦相比,茅草耐腐蚀性和防水性较差,需要及时排走雨水,以防止雨水渗入、腐蚀茅草下面的屋面材料,从而避免屋顶漏雨。

解析:第(1)题,房屋建筑景观受当地自然环境的影响,房屋屋顶的坡度与当地降水量有关,降水量多的地区,为方便屋顶快速排水,屋顶的坡度应设计得陡一些。第(2)题,读图可知,茅草屋的屋顶坡度更大一些。茅草、瓦下面是不耐腐蚀的屋面材料,如果有雨水下渗,就会腐蚀这些屋面材料,可能导致屋顶漏雨。与瓦相比,茅草耐腐蚀性和防水性较差,故需要及时快速排走雨水,以防止雨水渗入、腐蚀茅草下面的屋面材料,从而避免屋顶漏雨。

20、答案:(1)内向性;封闭性;长者为尊;天人合一;农业文化。

(2)兼容性;商业文化。

(3)多代同堂(或多子多福),以显家族之兴旺(人丁兴旺)。会促进人口的增长。

解析:(1)根据广州西关大屋和北京四合院的建筑景观特征可知,它们共同反映了中国地域文化的内向性、封闭性、长者为尊、天人合一、农业文化的特点。(2)从建筑特征分析,广州西关大屋还体现了兼容性和商业文化特征。(3)根据建筑特征分析,图中民居体现出我国古代多代同堂,多子多福的特征,可以显示出家族之兴旺;这样的人文思想有助于促进我国人口的增长。

第二节地域文化与城乡景观

一、选择题

“除了江边有少许的水田外,傈僳族人在陡峭的大山上垒石造地,在飘游的白云间扎木盖房,真可谓山多高,地多高,人也多高。为在大山上立稳脚跟,坚韧不拔的傈僳人发明了千只脚落地的建筑,即用众多高高矮矮的木柱支撑着房屋”。读图,完成第1~2题。

1、这是一段野外考察游记,影响文中“千脚落地式”房屋形成的主要因素是( )

A.地形 B.气候

C.河流 D.土壤

2、根据当地环境推测,此地较大村落的平面形态可能是( )

A.团聚状 B.条带状

C.网状 D.棋盘式

下图中四幅照片所示景观为我国不同地区传统桥梁的典型代表。据此完成3--4题。

3、造成不同地区桥梁结构、造型、风格差异悬殊的最主要原因是( )

A.自然条件的差异 B.经济水平的差异

C.文化特点的差异 D.政治历史的差异

4、关于图中桥梁的叙述,正确的是( )

A.甲类桥梁主要分布在我国东南山区

B.乙桥桥拱的设计主要考虑美学价值

C.丙桥的主要功能已发生根本性改变

D.丁类桥梁体现了藏族的建筑特色

三河古镇坐落于安徽省肥西县境内,其古建筑既有北方合院,又有南方天井,外饰传承皖南徽派特色马头墙,是中国重要的历史文化遗产。读三河古镇民居图,完成5--6题。

5.三河古镇独具特色的建筑,体现了当地( )

A.发达的经济水平 B.过渡性的地域文化

C.政策法规的影响 D.便捷的水陆交通

6.“天井”被称为中国古代民居建筑的“心”,其主要作用有( )

①排水 ②采光 ③通风 ④聚财

A.① B.①②

C.①②③ D.①②③④

徽派建筑是中国传统建筑最重要的流派之一,历来为中外建筑大师所推崇,流行于徽州(今安徽绩溪县、江西婺源县等)地区。其以砖、木、石为原料,以木构架为主,在布局上依山就势,构思精巧,自然得体,造型丰富,讲究韵律美,以马头墙、小青瓦(如下图)最有特色。马头墙由砖和瓦砌成,一般建在房屋两侧或紧邻的两栋房屋之间,往往高出屋顶1~2米。错落有致,多形似马头,寓意“马到成功,一马当先”。据此,回答第7--8题。

7、马头墙建筑群所在地的自然条件是( )

A.以高原为主,夏季多强对流天气

B.地势起伏大,降水丰富而均匀

C.多低山丘陵,降水季节变化大

D.河流众多,结冰期短

8、关于徽派建筑的描述,合理的是( )

A.造型美观独特,适合在全国范围内推广

B.造型美观独特,可以以此发展乡村旅游业

C.墙体厚实,以适应剧烈的气温年变化和日变化

D.房顶坡度较大,主要目的是减少屋顶积雪

地窝子是在地面以下挖约一米深的坑,形状四方,面积为8~20 m2,四周用土坯或砖瓦垒起约半米的矮墙,顶上放几根椽子,搭上树枝编成的筏子,再用草叶、泥巴盖顶。地窝子在沙漠化地区常见。下图为早期新疆生产建设兵团建造的地窝子景观图。据此完成9--10题。

9.地窝子能适应( )

①温差大的环境 ②雨雪天气 ③风沙天气 ④台风天气

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

10.地窝子结构简陋,主要是因为( )

A.生产规模不大 B.当地居民喜好

C.建筑材料短缺 D.灾害多,易损坏

珠江三角洲的一些村落至今仍保留着六百多年前以蚝壳作主体材料,用含有蚝壳灰、石灰、糯米饭、糖等泥合物黏结并镶嵌为墙的古建筑,称为“蚝宅”(下图)。据此,完成第11~12题。

11.“蚝宅”( )

A.就地取材,但严重破坏海洋生态

B.墙体棱角多,防火耐高温性能好

C.墙体坚固,可以抵御台风侵袭

D.墙体空隙大,利于室内保温

12.当地“蚝宅”最合理的利用方式是( )

A.将当地人口迁出,建立博物馆

B.在当地大量推广“蚝宅”建设

C.吸引外来人口定居,提高房屋利用率

D.发展房屋租赁,促进民俗旅游

入选世界遗产名录的福建土楼是客家文化的象征,产生于宋元,成熟于明末、清代和民国时期,它用生土夯筑而成,依山偎翠,错落有致。据此完成13--14题。

13、福建土楼反映当地自然环境的特点是( )

A.冬季寒冷,多大风 B.地形平坦,森林茂密

C.河流稀少,水资源匮乏 D.土质黏重,降水较多

14.福建土楼反映出的地域文化特点是( )

A.外向 B.张扬

C.内敛 D.开放

山西省乔家大院充分体现了我国清代北方传统民居建筑的独特风格。下图为乔家大院建筑景观。据此,完成第15~16题。

15.乔家大院建筑特色与设计理念对应正确的是( )

A.院门向东—日落方向

B.正房高大—尊卑有序

C.屋檐倾斜—冬季防风

D.高墙深院—遮挡阳光

16.在乔家大院众多传统题材的木雕中出现了现代火车,说明( )

A.文化在传承中不断发展

B.传统文化容易被破坏

C.铁路最早出现在山西省

D.建造者的想象力丰富

二、非选择题

17、下列四种房屋建筑图,反映了四种不同的建筑文化,也反映了我国自然环境的地区差异。据图,完成下列各题。

(1)甲图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境的特点是___________________。

(2)乙图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境具有___________________________等特点。

(3)丙图所示分布在我国______地区,它反映了当地自然环境具有__________等特点。

(4)丁图所示分布在我国________地区,它反映了居住者的生产、生活方式以________为主。现在,该地区也出现了定居现象,这说明地域文化是__________________________。

18、阅读材料,完成下列要求。

材料 早在公元前8世纪,古希腊就出现了城市广场并鲜明地打上了古希腊文化精神的烙印……这个开放的空间既显著地体现了古希腊民主的城市文化精神,又给古希腊民主精神的进一步拓展开辟了广阔的场所。在中国,城市广场形态所反映的则是与西方城市明显有别的传统文化精神。中国传统城市空间在构成形态上呈现出一种“边界原型”。福科指出,城墙是中国的一种象征,“我们想到中国,便是横陈在永恒天空下面一种沟渠堤坝的文明,我们看见它展开在整整一片大陆的表面,宽广而凝固,四周都是城墙”。这种对平面化展开的空间封闭性的强调和西方城市空间的“地标原型”形成了鲜明的对照。清代紫禁城太和殿前的场院虽然十分宽阔,却是普通人绝难进入的,所以不具备广场的开放的公共性。因此,中国古代城市的广场空间形态是与等级森严的封建伦理文化相对应的,体现了封建皇权对社会空间的严密监控。

(1)从上述文字可以看出,中国和西方的建筑形式存在着鲜明的对比,这主要是因为中西方的________存在差异。

(2)古希腊广场建筑风格反映了西方文化的________性、________性;而古代中国的广场则反映了中国文化的________性、________性。

(3)中国古代城市的广场空间形态突出________的重要地位,西方国家城市建筑表现出________占优势地位。

19、阅读图文材料,完成下列问题。

材料:下图为我国某地区的房屋建筑景观图,图中的传统民居有茅草屋和瓦屋,在屋顶上紧挨着茅草和瓦的是不耐腐蚀的屋面材料。

(1)据图中信息推测当地降水量的情况,并指出判断依据。

(2)比较茅草屋和瓦屋屋顶坡度的大小,并分析其原因。

20、读图文材料,完成下列各题。

材料:建筑物作为物质文化景观,最能体现一定的地域文化特色,也能在一定程度上体现地理环境特点。广州西关大屋和北京四合院分别是我国岭南和北方最具地域文化特色的民居。

广州西关大屋平面图 北京四合院

(1)广州西关大屋和北京四合院共同反映了中国地域文化怎样的特点?

(2)与北京四合院不同的是,广州西关大屋还体现了哪些独特的岭南文化?

(3)图中民居体现出我国古代怎样的人文思想?它对我国人口发展有怎样的影响?

答案与解析

1.A

解析:由材料“傈僳族人在陡峭的大山上垒石造地,在飘游的白云间扎木盖房”可知,影响“千脚落地式”房屋形成的主要因素是地形,A项正确。

2.B

解析;当地为山地,较大村落的平面形态可能是沿河谷分布的条带状,B项正确。

3.A

解析:不同的自然地理环境,即地形地势、气候、水文条件不同,导致对桥梁建设的难度、造型、风格的选择都有差异,这是最根本的差异,因为桥梁最早的功能都是实用性,在此基础上,结合经济文化、政治历史等因素,使桥梁打上了时代的文化烙印。

4.C

解析:铁索桥多建在西南峡谷中;酒桥多建在江南水乡,要考虑行船、防洪水等因素;卢沟桥多建在北方平原环境;风雨桥为建在河流上连接两岸侗寨的桥。

5.B

解析:由材料可知,三河古镇古建筑既有北方合院,又有南方天井,受过渡性的地域文化的影响深厚,使得三河古镇建筑景观独具特色。6.D

解析:天井能平衡房屋内的热量循环,有冬暖夏凉的作用,尤其是夏天,通风效果很好;天井是露天空地,有利于采光,而且天井排水很好,能让下方的绿植更加蓬勃生长;在中国“风水”学中,天井是气口,作用在于聚财、养气。

7.C

解析:马头墙建筑群所在地位于安徽、江西等地,地形以低山丘陵为主,属亚热带季风气候,降水季节变化大;河流众多,无结冰期。

8.B

解析:徽派建筑造型美观独特,为适合当地的自然环境特征而建设,并不一定适合在全国范围内推广;徽派建筑造型美观独特,可以借助建筑景观发展乡村旅游业;该地是亚热带季风气候,没有剧烈的气温年变化和日变化;徽派建筑房顶坡度较大,主要目的是加速雨水的排泄,该地降雪量较少。

9.B

解析:由题中信息可知,地窝子位于西北新疆沙漠化地区,“是在地面以下挖约一米深的坑”,西北地区昼夜温差大,地面以下构筑能够很好适应温差大的环境,①正确;“四周用土坯或砖瓦垒起约半米的矮墙”,能够很好适应风沙较多的天气条件,③正确;且由“树枝编成的筏子,再用草叶、泥巴盖顶”可知,对雨雪天气适应性较差,②错误;西北地区没有台风天气,④错误。

10.C

解析:由题中信息可知,地窝子是早期新疆生产建设兵团建造的,沙漠化地区常见,故建筑材料短缺,C项正确;地窝子结构简陋与生产规模无关,结合当时实际情况,新疆建设兵团建设过程中人口和生产规模都较大,A项错误;当地位于沙漠地区,人烟荒芜,当地居民喜好因素不强烈,B项错误;结合所学知识及题中信息,当地不存在灾害多的影响因素,D项错误。

11.C

解析:古建筑墙的主体材料为当地的蚝壳,保留至今已有六百多年,说明该建筑墙体坚固,可以抵御台风侵袭,C项正确。

12.D

解析:传统民居利用应本着可持续发展的原则,充分考虑当地的社会、经济、生态协调发展。大量人口迁入、迁出都不符合当地可持续发展需求;题干中要求对保留下来的“蚝宅”进行合理利用,而非重新建设,D项正确。

13.D

解析:福建属于亚热带季风气候,且位于沿海地区,降水较多。夯筑需要土层土质黏重,土楼屋顶坡度较陡,利于排水,是当地降水较多的反映。

14.C

解析:从图中可看出土楼以圆形建筑为主,而土楼最初的建筑目的就是为了御外凝内,因而其反映出的地域文化特点为内敛。

15.B

解析:院门向东,应是朝向日出方向,A项错误;正房高大,显示尊卑有序,B项正确;屋檐倾斜是为了雨季排水,C项错误;高墙深院,冬季可以防风,D项错误。

16.A

解析:在传统题材的木雕中出现了现代火车,说明文化在传承中不断发展,A项正确;“传统文化容易被破坏”无法体现,B项错误;铁路最早并不是出现在山西省,C项错误;木雕中反映的是文化对现实中事物的一种反映,并不是靠想象力丰富建造,D项错误。

二、非选择题

17、下列四种房屋建筑图,反映了四种不同的建筑文化,也反映了我国自然环境的地区差异。据图,完成下列各题。

(1)甲图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境的特点是___________________。

(2)乙图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境具有___________________________等特点。

(3)丙图所示分布在我国________地区,它反映了当地自然环境具有_________等特点。

(4)丁图所示分布在我国________地区,它反映了居住者的生产、生活方式以________为主。现在,该地区也出现了定居现象,这说明地域文化是__________________________。

解析:第(1)题,我国南方地区受夏季风影响,雨季较长,降水较多,为便于排水,房屋多为斜顶结构,且倾斜角度较大。第(2)题,我国西北地区深居内陆,海洋水汽难以到达,降水稀少,故房屋多为平顶。第(3)题,黄土直立性强,黄土高原地区的人们多开挖窑洞作为居所,窑洞冬暖夏凉,适合人们居住。第(4)题,内蒙古高原地区的生产活动以游牧为主,牧民需要不断迁移住所,蒙古包便于拆卸、搬运、安装,适合游牧生活。现在,该地区出现定居现象,说明地域文化是不断发展、变化的。

答案:(1)南方 气候湿润,降水丰富

(2)西北 气候干燥少雨,温差较大

(3)黄土高原 气候冬寒夏热,黄土直立性强且干燥

(4)内蒙古高原 游牧 不断发展、变化的

18、答案:(1)地域文化

(2)外向 开放 内向 封闭

(3)皇权 教堂(宗教)

解析:中国是一个古老而文明的国家,文化具有内向性、封闭性,很早就有独特的建筑风格,特别是对称式建筑给人雄伟壮观的感觉。西方文化具有外向性、开放性,其建筑充分体现了其特点。

19、答案:(1)该地降水量较多。图中房屋屋顶陡,是为方便排水而设计的,因此可推测该地降水量较多。

(2)茅草屋的屋顶坡度更大。与瓦相比,茅草耐腐蚀性和防水性较差,需要及时排走雨水,以防止雨水渗入、腐蚀茅草下面的屋面材料,从而避免屋顶漏雨。

解析:第(1)题,房屋建筑景观受当地自然环境的影响,房屋屋顶的坡度与当地降水量有关,降水量多的地区,为方便屋顶快速排水,屋顶的坡度应设计得陡一些。第(2)题,读图可知,茅草屋的屋顶坡度更大一些。茅草、瓦下面是不耐腐蚀的屋面材料,如果有雨水下渗,就会腐蚀这些屋面材料,可能导致屋顶漏雨。与瓦相比,茅草耐腐蚀性和防水性较差,故需要及时快速排走雨水,以防止雨水渗入、腐蚀茅草下面的屋面材料,从而避免屋顶漏雨。

20、答案:(1)内向性;封闭性;长者为尊;天人合一;农业文化。

(2)兼容性;商业文化。

(3)多代同堂(或多子多福),以显家族之兴旺(人丁兴旺)。会促进人口的增长。

解析:(1)根据广州西关大屋和北京四合院的建筑景观特征可知,它们共同反映了中国地域文化的内向性、封闭性、长者为尊、天人合一、农业文化的特点。(2)从建筑特征分析,广州西关大屋还体现了兼容性和商业文化特征。(3)根据建筑特征分析,图中民居体现出我国古代多代同堂,多子多福的特征,可以显示出家族之兴旺;这样的人文思想有助于促进我国人口的增长。

同课章节目录

- 第一章 人口分布、迁移与合理容量

- 第一节 人口分布的特点及影响因素

- 第二节 人口迁移的特点及影响因素

- 第三节 资源环境承载力与人口合理容量

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇内部的空间结构

- 第二节 地域文化与城乡景观

- 第三节 不同地区城镇化的过程和特点

- 第三章 产业区位选择

- 第一节 农业区位因素

- 第二节 工业区位因素

- 第三节 服务业区位因素

- 第四节 运输方式和交通布局与区域发展的关系

- 第四章 国土开发与保护

- 第一节 京津冀协同发展的地理背景

- 第二节 国家海洋权益与海洋发展战略

- 第三节 南海诸岛与钓鱼岛及其附属岛屿

- 第四节 地理信息技术的应用

- 第五章 人类面临的环境问题与可持续发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 协调人地关系与可持续发展