2.3不同地区城镇化的过程和特点 课时作业(word含答案解析)

文档属性

| 名称 | 2.3不同地区城镇化的过程和特点 课时作业(word含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 中图版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-11 11:30:12 | ||

图片预览

文档简介

中图版(2019)高一地理必修第二册课时作业

第三节不同地区城镇化的过程和特点

一、选择题

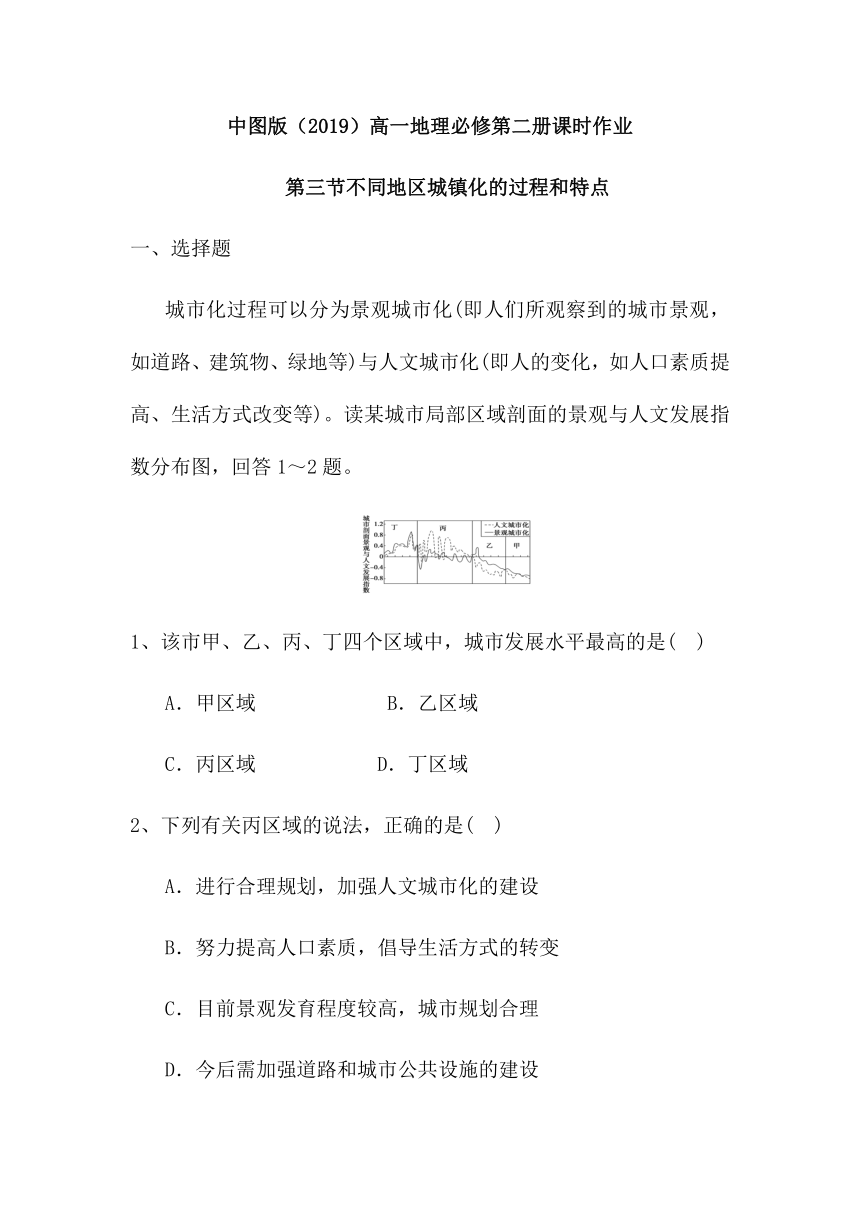

城市化过程可以分为景观城市化(即人们所观察到的城市景观,如道路、建筑物、绿地等)与人文城市化(即人的变化,如人口素质提高、生活方式改变等)。读某城市局部区域剖面的景观与人文发展指数分布图,回答1~2题。

1、该市甲、乙、丙、丁四个区域中,城市发展水平最高的是( )

A.甲区域 B.乙区域

C.丙区域 D.丁区域

2、下列有关丙区域的说法,正确的是( )

A.进行合理规划,加强人文城市化的建设

B.努力提高人口素质,倡导生活方式的转变

C.目前景观发育程度较高,城市规划合理

D.今后需加强道路和城市公共设施的建设

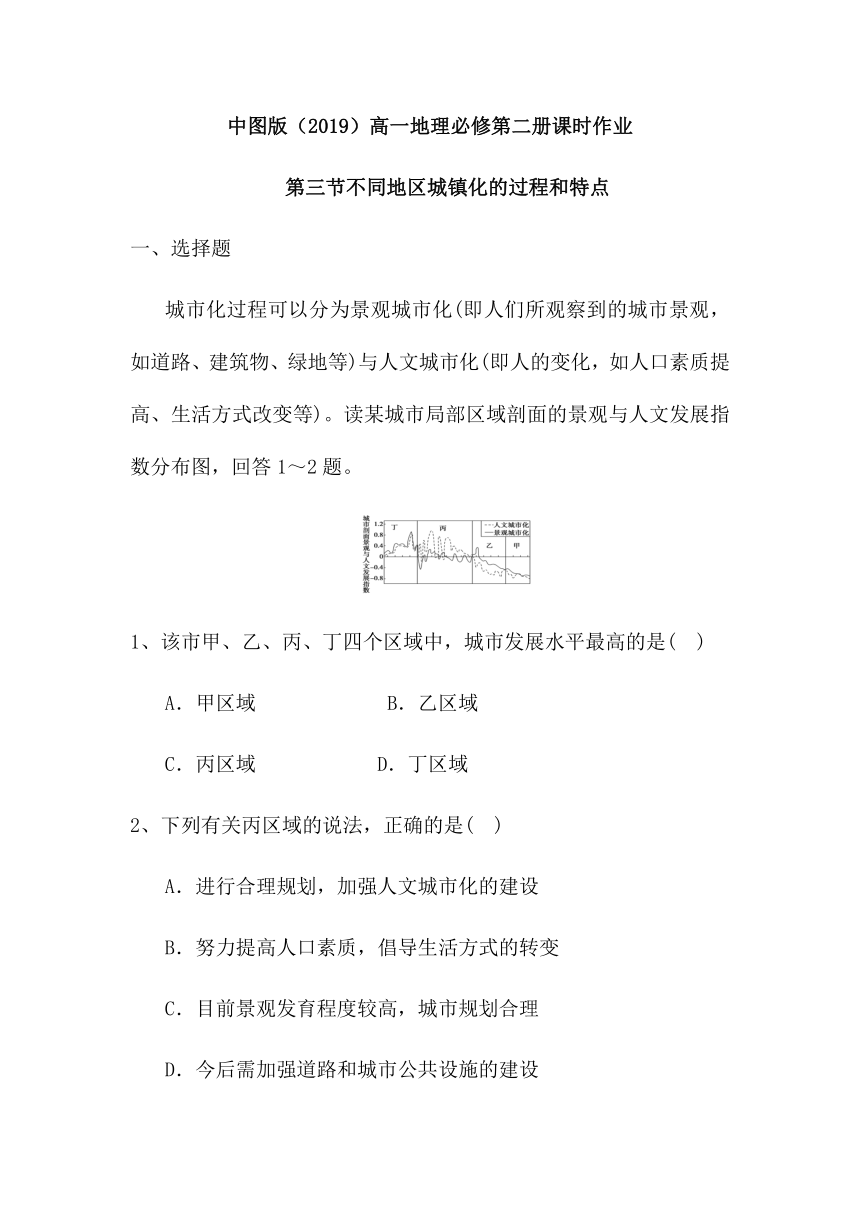

下图中箭头表示人口移动状况。读图,回答3~4题。

3.甲图表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化

C.郊区城市化 D.再城市化

4、乙图表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化

C.郊区城市化 D.再城市化

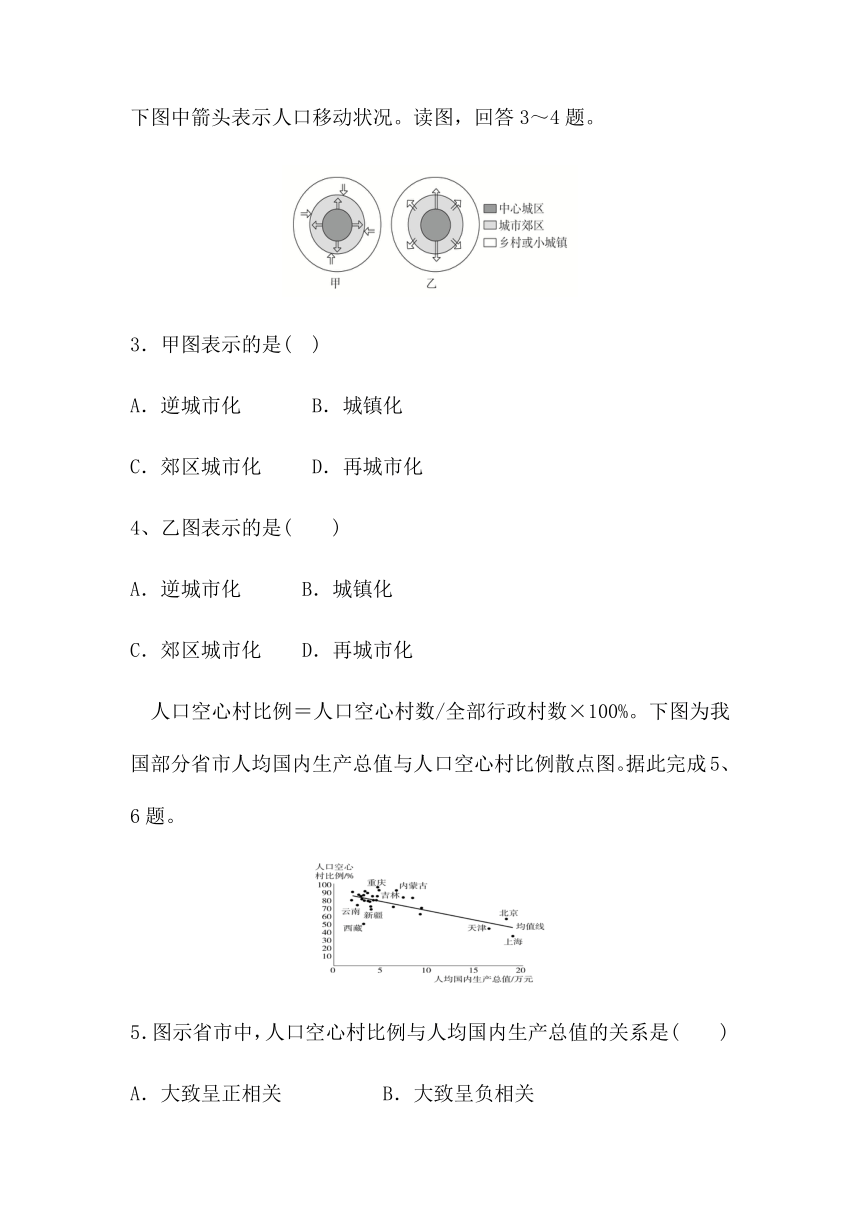

人口空心村比例=人口空心村数/全部行政村数×100%。下图为我国部分省市人均国内生产总值与人口空心村比例散点图。据此完成5、6题。

5.图示省市中,人口空心村比例与人均国内生产总值的关系是( )

A.大致呈正相关 B.大致呈负相关

C.两者无相关性 D.多数低于均值线

6.与其他直辖市相比,重庆市人口空心村比例偏高,主要是因为重庆市( )

A.土地面积小 B.城市化水平高

C.人口多 D.经济相对落后

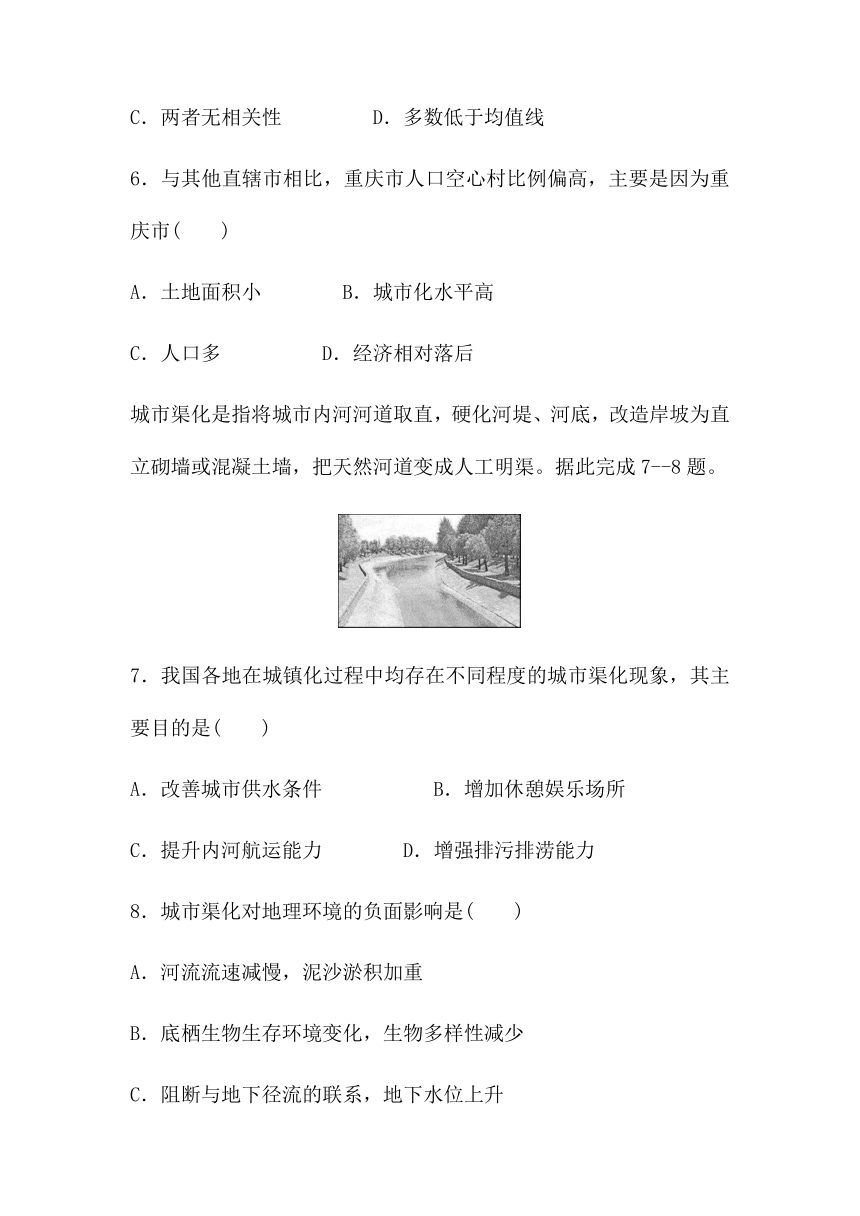

城市渠化是指将城市内河河道取直,硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,把天然河道变成人工明渠。据此完成7--8题。

7.我国各地在城镇化过程中均存在不同程度的城市渠化现象,其主要目的是( )

A.改善城市供水条件 B.增加休憩娱乐场所

C.提升内河航运能力 D.增强排污排涝能力

8.城市渠化对地理环境的负面影响是( )

A.河流流速减慢,泥沙淤积加重

B.底栖生物生存环境变化,生物多样性减少

C.阻断与地下径流的联系,地下水位上升

D.河道取直,水质恶化

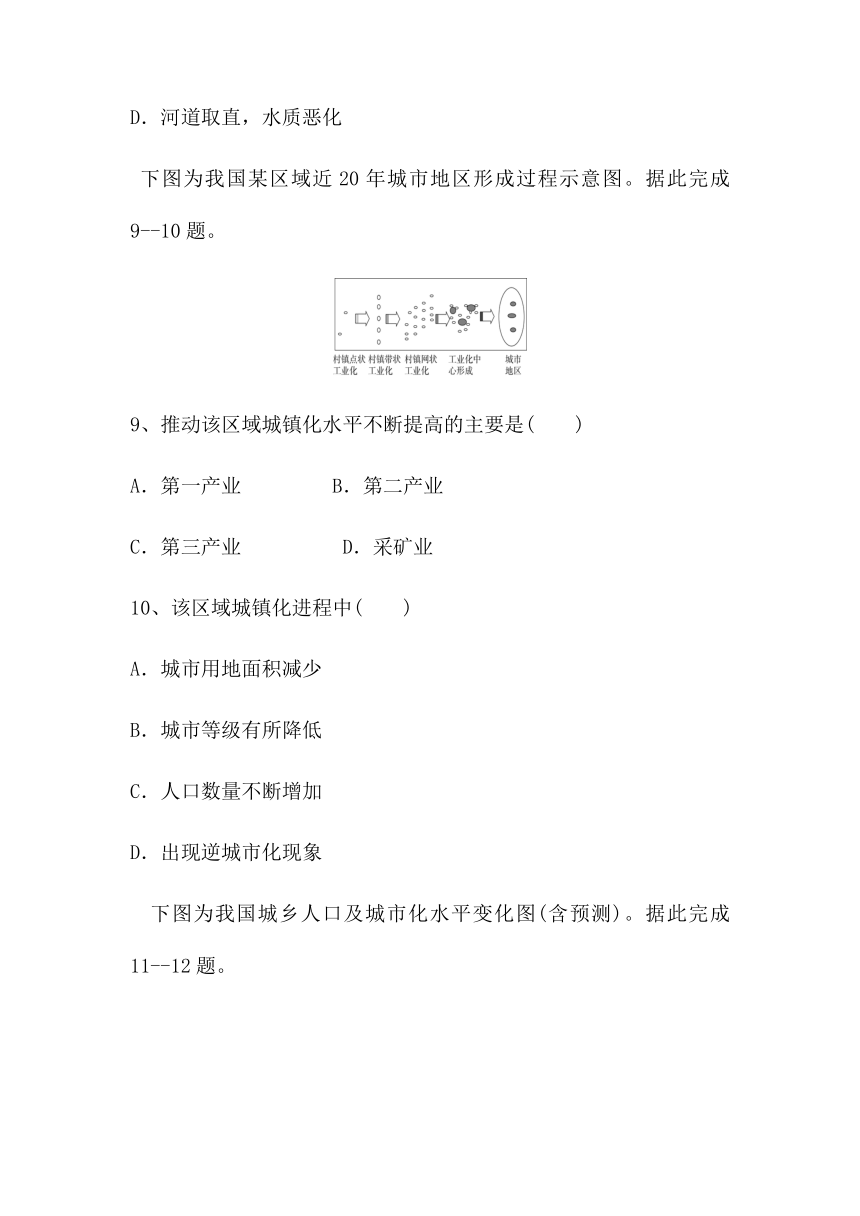

下图为我国某区域近20年城市地区形成过程示意图。据此完成9--10题。

9、推动该区域城镇化水平不断提高的主要是( )

A.第一产业 B.第二产业

C.第三产业 D.采矿业

10、该区域城镇化进程中( )

A.城市用地面积减少

B.城市等级有所降低

C.人口数量不断增加

D.出现逆城市化现象

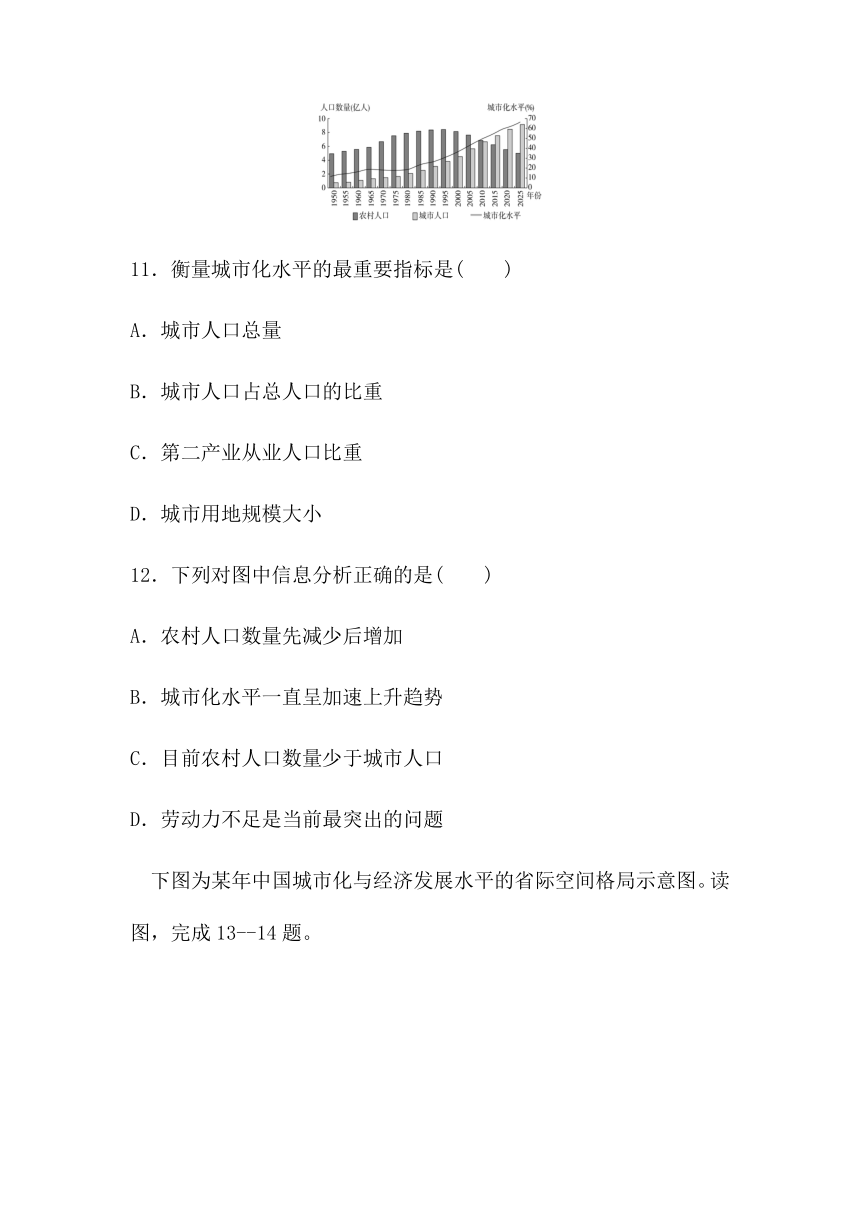

下图为我国城乡人口及城市化水平变化图(含预测)。据此完成11--12题。

11.衡量城市化水平的最重要指标是( )

A.城市人口总量

B.城市人口占总人口的比重

C.第二产业从业人口比重

D.城市用地规模大小

12.下列对图中信息分析正确的是( )

A.农村人口数量先减少后增加

B.城市化水平一直呈加速上升趋势

C.目前农村人口数量少于城市人口

D.劳动力不足是当前最突出的问题

下图为某年中国城市化与经济发展水平的省际空间格局示意图。读图,完成13--14题。

13.我国城市化超前地区( )

A.主要位于西北地区 B.处于城市化后期阶段

C.经济发展水平较高 D.城市化发展速度减慢

14.某市城市化严重超前,有人戏称该市为“首堵”,其交通拥挤的根本原因是( )

A.城市人口迅猛增长 B.基础设施不完善

C.经济发展水平落后 D.城市规模扩张缓慢

生态城市是按照生态学原理设计的城市,是社会、经济、文化和自然高度协同和谐的复合生态系统。建立高效、和谐、健康、可持续发展的人类聚居环境,是许多城市的发展方向。下图为我国南方某生态园林城市模式图。读图,完成15--16题。

15、建设生态城市有利于提高( )

A.市中心的气温 B.市中心产业集聚程度

C.生活空间宜居程度 D.郊区交通通达度

16、该城市中“动植物园苗圃”的主要环境功能是( )

A.防风固沙 B.加快下渗

C.减轻污染 D.减少蒸腾

二、非选择题

17、城市是人类对自然环境改造最大的区域,也是社会经济发展最活跃的地区。读图,完成下列问题。

(1)城市的迅速发展会改变土地利用方式,并对自然环境各要素产生不同程度的影响,如工业废渣中的有害物质会对土地质量产生不良影响。此外,城市的发展对自然环境其他要素的不良影响还表现在:

①对生物: ________________________;

②对气温: ______________________________;

③对河流水文: __________________;

④对降水: _________________;

⑤对地下水: ________________________。

(2)请将下列选项中的部分合理选项,填入图中对应空格的字母后面。(只填序号)

①雨水自然下渗减少 ②雨水自然下渗增多

③城市长波辐射减弱 ④城市长波辐射增强

⑤下垫面增温慢 ⑥下垫面增温快 ⑦汇流速度减慢 ⑧汇流速度加快

A__________,B__________,C__________,D__________。

(3)为改善城市环境,人们采取了多种措施,图中防护带(绿化带)的作用主要有哪些?

18、城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。读北京市城市中心区与郊外平原区的相关数据比较表(单位:mm),完成下列要求。

项目 年平均降水量 转化为径流的总降水量 转化为地表径流的降水量 转化为地 下径流的 降水量 年平均 蒸发量

城市中心区 675 405 337 68 270

郊外平原区 644.5 267 96 171 377.5

(1)比较北京城市中心区与郊外平原区年降水量的差异并说明原因。

(2)从表中数据变化推断北京城市中心区易发生的灾害及成因。

(3)近年来,北京市在一些人行道改造过程中,采用了质量很好的透水砖代替釉面砖、水泥等不透水的材质,铺设“可呼吸地面”。采用“可呼吸地面”之后,对城市生态环境的有利影响主要有哪些?

19、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 中原城市群以郑州为中心,包括郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源9个省辖(管)市,14个县级市、33个县、340个建制镇。如图为中原城市群范围示意图。

材料二 下表示意世界特大城市的发展趋势。

年份 特大城市数量(个) 特大城市人口占城市 总人口比重(%)

世界 发达国家 发展中国家 世界 发达国家 发展中国家

1960 114 62 52 29.5 30.4 28.4

1980 222 103 119 34.0 33.4 34.6

2000 408 129 279 40.8 34.0 44.2

材料三 下图示意我国1949~2008年城市数量变化状况。

(1)结合材料,说明城市化的标志有哪些?

(2)结合材料二,简述发展中国家与发达国家城市化的区别。

(3)根据材料三可知我国的城市化进程迅速,因此很多城市出现了“城市病”。请说出常见的城市病有哪些并提出治理建议。

20、阅读图文材料,回答下列问题。

据统计,1999年以来某大城市机动车保有量以年均19.4%的速度递增,2006年该市的汽车数量年激增近4万辆,具有成本低、无污染、方便等优点的自行车交通快速减少,2006年自行车出行比例已下降至10%左右。与此同时,该城市公交车辆的营运速度从17千米/时下降到12千米/时(国家标准为20千米/时左右),全市空气质量的优级率不断下降,居全省倒数第三,酸雨严重。下图示意NOx排放系数与交通工具的关系。

(1)该市面临的主要环境问题有哪些?

(2)结合图中信息,简要说明该市空气质量、酸雨与交通三者之间的因果关系。

(3)简要分析当前我国一些大城市交通拥堵的主要原因。

(4)列举城市交通拥堵的危害。

(5)请你为该市治理交通拥堵提出合理措施。

答案与解析

1.D

解析:根据材料概念,图中丁区域景观与人文发展指数纵坐标值都很高且为正值,景观与人文发展指数纵坐标值基本同步,说明道路、建筑物、绿地等的发展与人的变化是相适应的,丁区域景观城市化与人文城市化水平都较高,故城市发展水平最高的是丁区域。

2.D

解析:丙区域的人文城市化水平高于景观城市化水平,故今后要加强城市景观城市化的建设,即今后需加强道路和城市公共设施的建设,D选项正确。

3、C

解析:读图甲,图中箭头方向表示城市中心、乡村或小城镇的人口向城市郊区迁移,城市人口增加,城镇化水平提高,处于郊区城市化阶段,C项正确。

4、A

解析:读图乙,图中箭头表示人口由城市中心区、郊区向乡村或小城镇迁移,因为乡村或小城镇的基础设施不断完善,处于逆城市化阶段,A项正确。

5.B

解析:根据图和所学知识可知,图中人口空心村比例较高的城市人均国内生产总值较低;北京、天津和上海人口空心村比例较低,但是人均国内生产总值较高,故人口空心村比例与人均国内生产总值大致呈负相关。

6.D

解析:重庆市人口空心村比例较高的主要原因是重庆城市经济相对落后,导致大量农村人口迁移到城市,空心村数量较多,D项正确。土地面积和人口多少对人口空心村比例影响较小,A、C两项错误。与其他直辖市相比,重庆市城市化水平较低,B项错误。

7.D

解析:城市渠化将城市内河河道取直,有利于水流通畅,增强城市排污排涝能力。

8.B

解析:城市渠化是指硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,这会使底栖生物生存环境变化,生物多样性减少。

9.B

解析:由图可知,该区域城市地区形成过程也是工业化的过程,工业属于第二产业。

10.C

解析:城镇化过程中,城市用地面积不断增加,城市人口数量增加,城市等级提升,A、B两项错误,C项正确;图中信息反映该区域近20年的城镇化进程,说明其城镇化起步较晚,目前应该没有出现逆城市化,D项错误。

11.B

解析:城市人口占总人口的比重的高低是衡量城市化水平高低的标准,B项正确。二、三产业从业人口比重不是衡量城市化水平的标准,C项错误。城市人口总量的增加;城市用地规模的扩大;城市人口占总人口比重的上升都是城市化的表现,A、D两项错误。

12.C

解析:从图中可以看出,农村人口总量先升后降,A项错误。城市化水平在1980年之前发展缓慢,因此并不是一直呈加速上升趋势,B项错误。目前城市人口数量超过农村人口,C项正确。当前我国劳动力人口较为充足,D项错误。

13.C

解析:从图中可看出我国城市化超前地区主要在我国的东部沿海地区和重庆市、内蒙古自治区,这些地区总体经济发展水平高。14.A

解析:该市城市化严重超前,经济发达,人口众多,因此容易导致交通拥堵。

15.C

解析:从图中看,生态城市绿化带、林荫带和动植物园苗圃面积较大,可减轻城市热岛效应,有利于降低市中心的气温,提高生活空间宜居程度,A项错误、C项正确;从图中看,市中心以居住小区为主,产业集聚程度较低,B项错误;建设生态城市对郊区交通通达度影响较小,D项错误。

16.B

解析:由材料可知,该城市位于我国南方地区,气候湿润,不需要防风固沙,A项错误;植被可涵养水源,“动植物园苗圃”可加快下渗,B项正确;从图中看,该城市工业用地较少,污染问题不严重,减轻污染不是其主要功能,C项错误。植被增加,会增加蒸腾,D项错误。

17、解析:第(1)题,城镇化使自然生态系统遭到破坏,改变下垫面,产生热岛效应。城镇化还会破坏河网系统,破坏地下水循环。第(2)题,城市硬化面积大,城市增温快,雨水自然下渗减少,汇流速度加快,洪峰时间提前,加重城市内涝。第(3)题,应联系森林的作用回答。

答案:(1)①城市建筑面积扩大减少了生物多样性 ②城市人口集中,经济发达,工矿企业、家庭炉灶、交通运输工具燃烧大量的煤炭、石油、天然气等化石燃料,放出大量人为废热,出现热岛效应 ③破坏原有河网系统,使城市暴雨排水不畅,残留河道水体易产生水体富营养化 ④烟尘排放量多,城市多雨雾天气(或城市多酸雨) ⑤减少降水对地下水的补给(或造成地下水的过量开采和污染)

(2)⑥ ④ ① ⑧

(3)净化空气、吸烟滞尘、减弱噪声、美化环境等。

18、答案:(1)城市中心区降水多于郊外平原区。城市“热岛效应”使气流上升更加旺盛;城市排放的大量烟尘,使凝结核增多。

(2)城市内涝。城市硬化面积大,雨水下渗量少,使地表积水量增大,超过了排水能力。

(3)有利于大气降水下渗形成地下水,增加地下水资源量;减少地面径流,减轻城市内涝;增加城市地面和空气的湿度。

解析:第(1)题,北京城市中心区与郊外平原区年降水量的差异:据表格信息可知,城市中心区年平均降水量为675 mm,郊外平原区年平均降水量为644.5 mm,城市中心区降水多于郊外平原区。原因:城市有“热岛效应”,空气对流比郊区旺盛;与郊外平原区相比,城市经济发达,工业、交通等排放出大量烟尘,使空气中的凝结核增多,容易成云致雨。第(2)题,由表中数据可以看出城市中心区降水总量多,而且由于城市土地硬化面积大,阻碍了雨水下渗,导致下渗少、蒸发少,地表径流量大,地表积水过多,因此容易发生城市内涝。第(3)题,采用“可呼吸地面”之后,雨水下渗增多,地表径流量减少,地下水得到补充,增加了地下水资源量;地面径流减少,地表积水减少,可减轻城市内涝;同时,采用“可呼吸地面”之后,雨水下渗增多,涵养水源增多,蒸发增多,可增加城市地面和空气的湿度。

19、答案;(1)劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移;城市用地规模扩大;城市人口占总人口比例提高。

(2)发展中国家:城市化起步晚,水平低,速度快,出现虚假城市化和滞后城市化现象;发达国家:城市化起步早,水平高,速度慢,出现逆城市化现象。

(3)城市病:交通拥挤;环境恶化;地价房租昂贵;就业困难;社会不太安定等。

措施:适当控制城市规模,对城区进行合理规划;在大城市周围建新城或卫星城,分散城市职能。

解析:第(1)题,由材料二、三可知,城市人口数量增加,即劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移;同时,随着城市人口增多,大城市的个数增加,城市用地规模也扩大;城市人口增加,可推测城市人口占总人口比例提高。第(2)题,1960年看城市化的起步早晚:发展中国家起步晚,发达国家起步早;1980~2000年看发展速度:发展中国家速度快,发达国家速度较慢;2000年看发展水平:发展中国家水平低,发达国家水平高。第(3)题,城市病即大城市中易出现的问题:人口增长过快,会导致交通拥挤、环境恶化、地价房租昂贵、就业困难、社会治安差等问题。相应的措施:控制人口增长,适度控制城市规模,合理规划城区,缓解交通拥堵;在大城市周围建新城或卫星城,分散城市职能,避免人口和产业过分集中带来的各种问题。

20、解析;第(1)题,材料中的“全市空气质量的优级率不断下降,居全省倒数第三,酸雨严重”是题眼,说明该市面临严重的大气污染和酸雨威胁。第(2)题,正确阅读“车辆行驶速度与氮氧化物排放的关系图”是关键,图中信息显示,车辆行驶速度越慢,氮氧化物的排放量越高,空气质量越差,所以呈负相关。第(3)题,城市交通拥堵原因,主要是人多、车多、路窄。大城市规模大,人口众多,车辆数量众多。城市经济活跃,车辆流动频繁。早期的城市道路设施建设滞后,不能满足交通流量需求。第(4)题,城市交通拥堵,造成时间浪费,车辆跑的慢,增加燃油消耗,增加车辆损耗。影响司机情绪,导致交通事故多。车辆行驶过慢,尾气排放多,导致城市污染加重。第(5)题,此题为开放性试题。城市交通拥堵问题的解决一般从三个方面进行分析:科学规划城市道路,加强和完善管理,优先发展公共交通。

答案:(1)大气污染严重,酸雨严重。

(2)车辆的营运速度与氮氧化物的排放量呈负相关;由于交通拥堵,车速下降,氮氧化物排放量增加,全市空气质量下降;氮氧化物排放量增加,酸雨增多。

(3)车辆数量多,车辆流动频繁;道路设施建设滞后。

(4)造成时间浪费;增加燃油消耗;增加车辆损耗(交通事故);城市污染加重。

(5)合理规划城市道路;加强和完善交通管理;优先发展公共交通。

第三节不同地区城镇化的过程和特点

一、选择题

城市化过程可以分为景观城市化(即人们所观察到的城市景观,如道路、建筑物、绿地等)与人文城市化(即人的变化,如人口素质提高、生活方式改变等)。读某城市局部区域剖面的景观与人文发展指数分布图,回答1~2题。

1、该市甲、乙、丙、丁四个区域中,城市发展水平最高的是( )

A.甲区域 B.乙区域

C.丙区域 D.丁区域

2、下列有关丙区域的说法,正确的是( )

A.进行合理规划,加强人文城市化的建设

B.努力提高人口素质,倡导生活方式的转变

C.目前景观发育程度较高,城市规划合理

D.今后需加强道路和城市公共设施的建设

下图中箭头表示人口移动状况。读图,回答3~4题。

3.甲图表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化

C.郊区城市化 D.再城市化

4、乙图表示的是( )

A.逆城市化 B.城镇化

C.郊区城市化 D.再城市化

人口空心村比例=人口空心村数/全部行政村数×100%。下图为我国部分省市人均国内生产总值与人口空心村比例散点图。据此完成5、6题。

5.图示省市中,人口空心村比例与人均国内生产总值的关系是( )

A.大致呈正相关 B.大致呈负相关

C.两者无相关性 D.多数低于均值线

6.与其他直辖市相比,重庆市人口空心村比例偏高,主要是因为重庆市( )

A.土地面积小 B.城市化水平高

C.人口多 D.经济相对落后

城市渠化是指将城市内河河道取直,硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,把天然河道变成人工明渠。据此完成7--8题。

7.我国各地在城镇化过程中均存在不同程度的城市渠化现象,其主要目的是( )

A.改善城市供水条件 B.增加休憩娱乐场所

C.提升内河航运能力 D.增强排污排涝能力

8.城市渠化对地理环境的负面影响是( )

A.河流流速减慢,泥沙淤积加重

B.底栖生物生存环境变化,生物多样性减少

C.阻断与地下径流的联系,地下水位上升

D.河道取直,水质恶化

下图为我国某区域近20年城市地区形成过程示意图。据此完成9--10题。

9、推动该区域城镇化水平不断提高的主要是( )

A.第一产业 B.第二产业

C.第三产业 D.采矿业

10、该区域城镇化进程中( )

A.城市用地面积减少

B.城市等级有所降低

C.人口数量不断增加

D.出现逆城市化现象

下图为我国城乡人口及城市化水平变化图(含预测)。据此完成11--12题。

11.衡量城市化水平的最重要指标是( )

A.城市人口总量

B.城市人口占总人口的比重

C.第二产业从业人口比重

D.城市用地规模大小

12.下列对图中信息分析正确的是( )

A.农村人口数量先减少后增加

B.城市化水平一直呈加速上升趋势

C.目前农村人口数量少于城市人口

D.劳动力不足是当前最突出的问题

下图为某年中国城市化与经济发展水平的省际空间格局示意图。读图,完成13--14题。

13.我国城市化超前地区( )

A.主要位于西北地区 B.处于城市化后期阶段

C.经济发展水平较高 D.城市化发展速度减慢

14.某市城市化严重超前,有人戏称该市为“首堵”,其交通拥挤的根本原因是( )

A.城市人口迅猛增长 B.基础设施不完善

C.经济发展水平落后 D.城市规模扩张缓慢

生态城市是按照生态学原理设计的城市,是社会、经济、文化和自然高度协同和谐的复合生态系统。建立高效、和谐、健康、可持续发展的人类聚居环境,是许多城市的发展方向。下图为我国南方某生态园林城市模式图。读图,完成15--16题。

15、建设生态城市有利于提高( )

A.市中心的气温 B.市中心产业集聚程度

C.生活空间宜居程度 D.郊区交通通达度

16、该城市中“动植物园苗圃”的主要环境功能是( )

A.防风固沙 B.加快下渗

C.减轻污染 D.减少蒸腾

二、非选择题

17、城市是人类对自然环境改造最大的区域,也是社会经济发展最活跃的地区。读图,完成下列问题。

(1)城市的迅速发展会改变土地利用方式,并对自然环境各要素产生不同程度的影响,如工业废渣中的有害物质会对土地质量产生不良影响。此外,城市的发展对自然环境其他要素的不良影响还表现在:

①对生物: ________________________;

②对气温: ______________________________;

③对河流水文: __________________;

④对降水: _________________;

⑤对地下水: ________________________。

(2)请将下列选项中的部分合理选项,填入图中对应空格的字母后面。(只填序号)

①雨水自然下渗减少 ②雨水自然下渗增多

③城市长波辐射减弱 ④城市长波辐射增强

⑤下垫面增温慢 ⑥下垫面增温快 ⑦汇流速度减慢 ⑧汇流速度加快

A__________,B__________,C__________,D__________。

(3)为改善城市环境,人们采取了多种措施,图中防护带(绿化带)的作用主要有哪些?

18、城市内涝是指由于强降水或连续性降水超过城市排水能力,致使城市内产生积水灾害的现象。读北京市城市中心区与郊外平原区的相关数据比较表(单位:mm),完成下列要求。

项目 年平均降水量 转化为径流的总降水量 转化为地表径流的降水量 转化为地 下径流的 降水量 年平均 蒸发量

城市中心区 675 405 337 68 270

郊外平原区 644.5 267 96 171 377.5

(1)比较北京城市中心区与郊外平原区年降水量的差异并说明原因。

(2)从表中数据变化推断北京城市中心区易发生的灾害及成因。

(3)近年来,北京市在一些人行道改造过程中,采用了质量很好的透水砖代替釉面砖、水泥等不透水的材质,铺设“可呼吸地面”。采用“可呼吸地面”之后,对城市生态环境的有利影响主要有哪些?

19、阅读图文材料,完成下列要求。

材料一 中原城市群以郑州为中心,包括郑州、洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源9个省辖(管)市,14个县级市、33个县、340个建制镇。如图为中原城市群范围示意图。

材料二 下表示意世界特大城市的发展趋势。

年份 特大城市数量(个) 特大城市人口占城市 总人口比重(%)

世界 发达国家 发展中国家 世界 发达国家 发展中国家

1960 114 62 52 29.5 30.4 28.4

1980 222 103 119 34.0 33.4 34.6

2000 408 129 279 40.8 34.0 44.2

材料三 下图示意我国1949~2008年城市数量变化状况。

(1)结合材料,说明城市化的标志有哪些?

(2)结合材料二,简述发展中国家与发达国家城市化的区别。

(3)根据材料三可知我国的城市化进程迅速,因此很多城市出现了“城市病”。请说出常见的城市病有哪些并提出治理建议。

20、阅读图文材料,回答下列问题。

据统计,1999年以来某大城市机动车保有量以年均19.4%的速度递增,2006年该市的汽车数量年激增近4万辆,具有成本低、无污染、方便等优点的自行车交通快速减少,2006年自行车出行比例已下降至10%左右。与此同时,该城市公交车辆的营运速度从17千米/时下降到12千米/时(国家标准为20千米/时左右),全市空气质量的优级率不断下降,居全省倒数第三,酸雨严重。下图示意NOx排放系数与交通工具的关系。

(1)该市面临的主要环境问题有哪些?

(2)结合图中信息,简要说明该市空气质量、酸雨与交通三者之间的因果关系。

(3)简要分析当前我国一些大城市交通拥堵的主要原因。

(4)列举城市交通拥堵的危害。

(5)请你为该市治理交通拥堵提出合理措施。

答案与解析

1.D

解析:根据材料概念,图中丁区域景观与人文发展指数纵坐标值都很高且为正值,景观与人文发展指数纵坐标值基本同步,说明道路、建筑物、绿地等的发展与人的变化是相适应的,丁区域景观城市化与人文城市化水平都较高,故城市发展水平最高的是丁区域。

2.D

解析:丙区域的人文城市化水平高于景观城市化水平,故今后要加强城市景观城市化的建设,即今后需加强道路和城市公共设施的建设,D选项正确。

3、C

解析:读图甲,图中箭头方向表示城市中心、乡村或小城镇的人口向城市郊区迁移,城市人口增加,城镇化水平提高,处于郊区城市化阶段,C项正确。

4、A

解析:读图乙,图中箭头表示人口由城市中心区、郊区向乡村或小城镇迁移,因为乡村或小城镇的基础设施不断完善,处于逆城市化阶段,A项正确。

5.B

解析:根据图和所学知识可知,图中人口空心村比例较高的城市人均国内生产总值较低;北京、天津和上海人口空心村比例较低,但是人均国内生产总值较高,故人口空心村比例与人均国内生产总值大致呈负相关。

6.D

解析:重庆市人口空心村比例较高的主要原因是重庆城市经济相对落后,导致大量农村人口迁移到城市,空心村数量较多,D项正确。土地面积和人口多少对人口空心村比例影响较小,A、C两项错误。与其他直辖市相比,重庆市城市化水平较低,B项错误。

7.D

解析:城市渠化将城市内河河道取直,有利于水流通畅,增强城市排污排涝能力。

8.B

解析:城市渠化是指硬化河堤、河底,改造岸坡为直立砌墙或混凝土墙,这会使底栖生物生存环境变化,生物多样性减少。

9.B

解析:由图可知,该区域城市地区形成过程也是工业化的过程,工业属于第二产业。

10.C

解析:城镇化过程中,城市用地面积不断增加,城市人口数量增加,城市等级提升,A、B两项错误,C项正确;图中信息反映该区域近20年的城镇化进程,说明其城镇化起步较晚,目前应该没有出现逆城市化,D项错误。

11.B

解析:城市人口占总人口的比重的高低是衡量城市化水平高低的标准,B项正确。二、三产业从业人口比重不是衡量城市化水平的标准,C项错误。城市人口总量的增加;城市用地规模的扩大;城市人口占总人口比重的上升都是城市化的表现,A、D两项错误。

12.C

解析:从图中可以看出,农村人口总量先升后降,A项错误。城市化水平在1980年之前发展缓慢,因此并不是一直呈加速上升趋势,B项错误。目前城市人口数量超过农村人口,C项正确。当前我国劳动力人口较为充足,D项错误。

13.C

解析:从图中可看出我国城市化超前地区主要在我国的东部沿海地区和重庆市、内蒙古自治区,这些地区总体经济发展水平高。14.A

解析:该市城市化严重超前,经济发达,人口众多,因此容易导致交通拥堵。

15.C

解析:从图中看,生态城市绿化带、林荫带和动植物园苗圃面积较大,可减轻城市热岛效应,有利于降低市中心的气温,提高生活空间宜居程度,A项错误、C项正确;从图中看,市中心以居住小区为主,产业集聚程度较低,B项错误;建设生态城市对郊区交通通达度影响较小,D项错误。

16.B

解析:由材料可知,该城市位于我国南方地区,气候湿润,不需要防风固沙,A项错误;植被可涵养水源,“动植物园苗圃”可加快下渗,B项正确;从图中看,该城市工业用地较少,污染问题不严重,减轻污染不是其主要功能,C项错误。植被增加,会增加蒸腾,D项错误。

17、解析:第(1)题,城镇化使自然生态系统遭到破坏,改变下垫面,产生热岛效应。城镇化还会破坏河网系统,破坏地下水循环。第(2)题,城市硬化面积大,城市增温快,雨水自然下渗减少,汇流速度加快,洪峰时间提前,加重城市内涝。第(3)题,应联系森林的作用回答。

答案:(1)①城市建筑面积扩大减少了生物多样性 ②城市人口集中,经济发达,工矿企业、家庭炉灶、交通运输工具燃烧大量的煤炭、石油、天然气等化石燃料,放出大量人为废热,出现热岛效应 ③破坏原有河网系统,使城市暴雨排水不畅,残留河道水体易产生水体富营养化 ④烟尘排放量多,城市多雨雾天气(或城市多酸雨) ⑤减少降水对地下水的补给(或造成地下水的过量开采和污染)

(2)⑥ ④ ① ⑧

(3)净化空气、吸烟滞尘、减弱噪声、美化环境等。

18、答案:(1)城市中心区降水多于郊外平原区。城市“热岛效应”使气流上升更加旺盛;城市排放的大量烟尘,使凝结核增多。

(2)城市内涝。城市硬化面积大,雨水下渗量少,使地表积水量增大,超过了排水能力。

(3)有利于大气降水下渗形成地下水,增加地下水资源量;减少地面径流,减轻城市内涝;增加城市地面和空气的湿度。

解析:第(1)题,北京城市中心区与郊外平原区年降水量的差异:据表格信息可知,城市中心区年平均降水量为675 mm,郊外平原区年平均降水量为644.5 mm,城市中心区降水多于郊外平原区。原因:城市有“热岛效应”,空气对流比郊区旺盛;与郊外平原区相比,城市经济发达,工业、交通等排放出大量烟尘,使空气中的凝结核增多,容易成云致雨。第(2)题,由表中数据可以看出城市中心区降水总量多,而且由于城市土地硬化面积大,阻碍了雨水下渗,导致下渗少、蒸发少,地表径流量大,地表积水过多,因此容易发生城市内涝。第(3)题,采用“可呼吸地面”之后,雨水下渗增多,地表径流量减少,地下水得到补充,增加了地下水资源量;地面径流减少,地表积水减少,可减轻城市内涝;同时,采用“可呼吸地面”之后,雨水下渗增多,涵养水源增多,蒸发增多,可增加城市地面和空气的湿度。

19、答案;(1)劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移;城市用地规模扩大;城市人口占总人口比例提高。

(2)发展中国家:城市化起步晚,水平低,速度快,出现虚假城市化和滞后城市化现象;发达国家:城市化起步早,水平高,速度慢,出现逆城市化现象。

(3)城市病:交通拥挤;环境恶化;地价房租昂贵;就业困难;社会不太安定等。

措施:适当控制城市规模,对城区进行合理规划;在大城市周围建新城或卫星城,分散城市职能。

解析:第(1)题,由材料二、三可知,城市人口数量增加,即劳动力从第一产业向第二、三产业逐渐转移;同时,随着城市人口增多,大城市的个数增加,城市用地规模也扩大;城市人口增加,可推测城市人口占总人口比例提高。第(2)题,1960年看城市化的起步早晚:发展中国家起步晚,发达国家起步早;1980~2000年看发展速度:发展中国家速度快,发达国家速度较慢;2000年看发展水平:发展中国家水平低,发达国家水平高。第(3)题,城市病即大城市中易出现的问题:人口增长过快,会导致交通拥挤、环境恶化、地价房租昂贵、就业困难、社会治安差等问题。相应的措施:控制人口增长,适度控制城市规模,合理规划城区,缓解交通拥堵;在大城市周围建新城或卫星城,分散城市职能,避免人口和产业过分集中带来的各种问题。

20、解析;第(1)题,材料中的“全市空气质量的优级率不断下降,居全省倒数第三,酸雨严重”是题眼,说明该市面临严重的大气污染和酸雨威胁。第(2)题,正确阅读“车辆行驶速度与氮氧化物排放的关系图”是关键,图中信息显示,车辆行驶速度越慢,氮氧化物的排放量越高,空气质量越差,所以呈负相关。第(3)题,城市交通拥堵原因,主要是人多、车多、路窄。大城市规模大,人口众多,车辆数量众多。城市经济活跃,车辆流动频繁。早期的城市道路设施建设滞后,不能满足交通流量需求。第(4)题,城市交通拥堵,造成时间浪费,车辆跑的慢,增加燃油消耗,增加车辆损耗。影响司机情绪,导致交通事故多。车辆行驶过慢,尾气排放多,导致城市污染加重。第(5)题,此题为开放性试题。城市交通拥堵问题的解决一般从三个方面进行分析:科学规划城市道路,加强和完善管理,优先发展公共交通。

答案:(1)大气污染严重,酸雨严重。

(2)车辆的营运速度与氮氧化物的排放量呈负相关;由于交通拥堵,车速下降,氮氧化物排放量增加,全市空气质量下降;氮氧化物排放量增加,酸雨增多。

(3)车辆数量多,车辆流动频繁;道路设施建设滞后。

(4)造成时间浪费;增加燃油消耗;增加车辆损耗(交通事故);城市污染加重。

(5)合理规划城市道路;加强和完善交通管理;优先发展公共交通。

同课章节目录

- 第一章 人口分布、迁移与合理容量

- 第一节 人口分布的特点及影响因素

- 第二节 人口迁移的特点及影响因素

- 第三节 资源环境承载力与人口合理容量

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇内部的空间结构

- 第二节 地域文化与城乡景观

- 第三节 不同地区城镇化的过程和特点

- 第三章 产业区位选择

- 第一节 农业区位因素

- 第二节 工业区位因素

- 第三节 服务业区位因素

- 第四节 运输方式和交通布局与区域发展的关系

- 第四章 国土开发与保护

- 第一节 京津冀协同发展的地理背景

- 第二节 国家海洋权益与海洋发展战略

- 第三节 南海诸岛与钓鱼岛及其附属岛屿

- 第四节 地理信息技术的应用

- 第五章 人类面临的环境问题与可持续发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 协调人地关系与可持续发展