部编版七年级下册第6课北宋的政治同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第6课北宋的政治同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 95.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-12 15:01:30 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第6课 北宋的政治 同步练习

一、选择题

1.你能排出下列事件的先后顺序吗?( )

(1)杯酒释兵权(2)安史之乱(3)商鞅变法(4)火药外传至欧洲

A.(1)(3)(2)(4)

B.(3)(2)(1)(4)

C.(1)(4)(2)(3)

D.(4)(2)(3)(1)

2.宋太祖在军事方面如何强化中央集权( )

A.削弱相权 B.控制兵权

C.削弱地方官员权力 D.派文臣担任各地长官

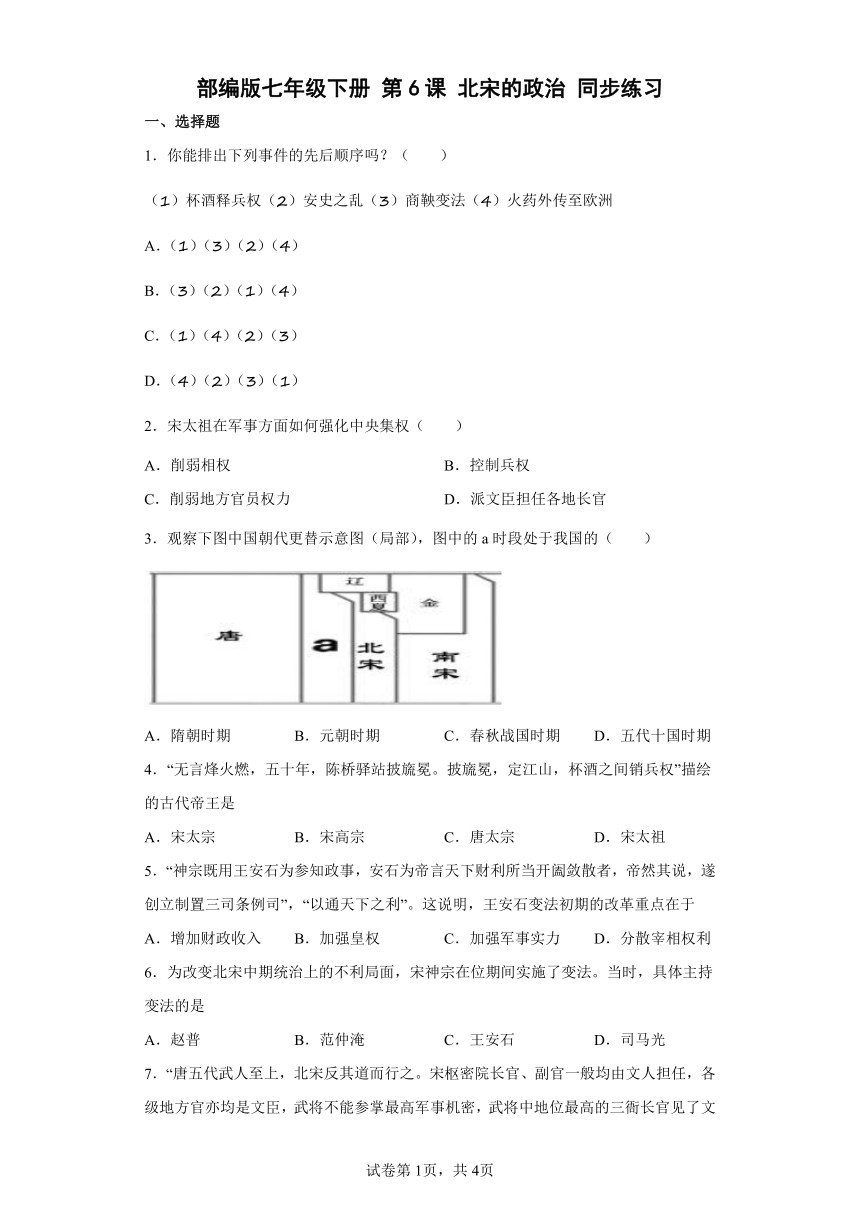

3.观察下图中国朝代更替示意图(局部),图中的a时段处于我国的( )

A.隋朝时期 B.元朝时期 C.春秋战国时期 D.五代十国时期

4.“无言烽火燃,五十年,陈桥驿站披旒冕。披旒冕,定江山,杯酒之间销兵权”描绘的古代帝王是

A.宋太宗 B.宋高宗 C.唐太宗 D.宋太祖

5.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开阖敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”,“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于

A.增加财政收入 B.加强皇权 C.加强军事实力 D.分散宰相权利

6.为改变北宋中期统治上的不利局面,宋神宗在位期间实施了变法。当时,具体主持变法的是

A.赵普 B.范仲淹 C.王安石 D.司马光

7.“唐五代武人至上,北宋反其道而行之。宋枢密院长官、副官一般均由文人担任,各级地方官亦均是文臣,武将不能参掌最高军事机密,武将中地位最高的三衙长官见了文官大臣也必须恭敬执礼。”材料表现的是( )

A.宋朝重文轻武政策的背景 B.宋朝重文轻武政策的目的

C.宋朝重文轻武政策的表现 D.宋朝重文轻武政策的影响

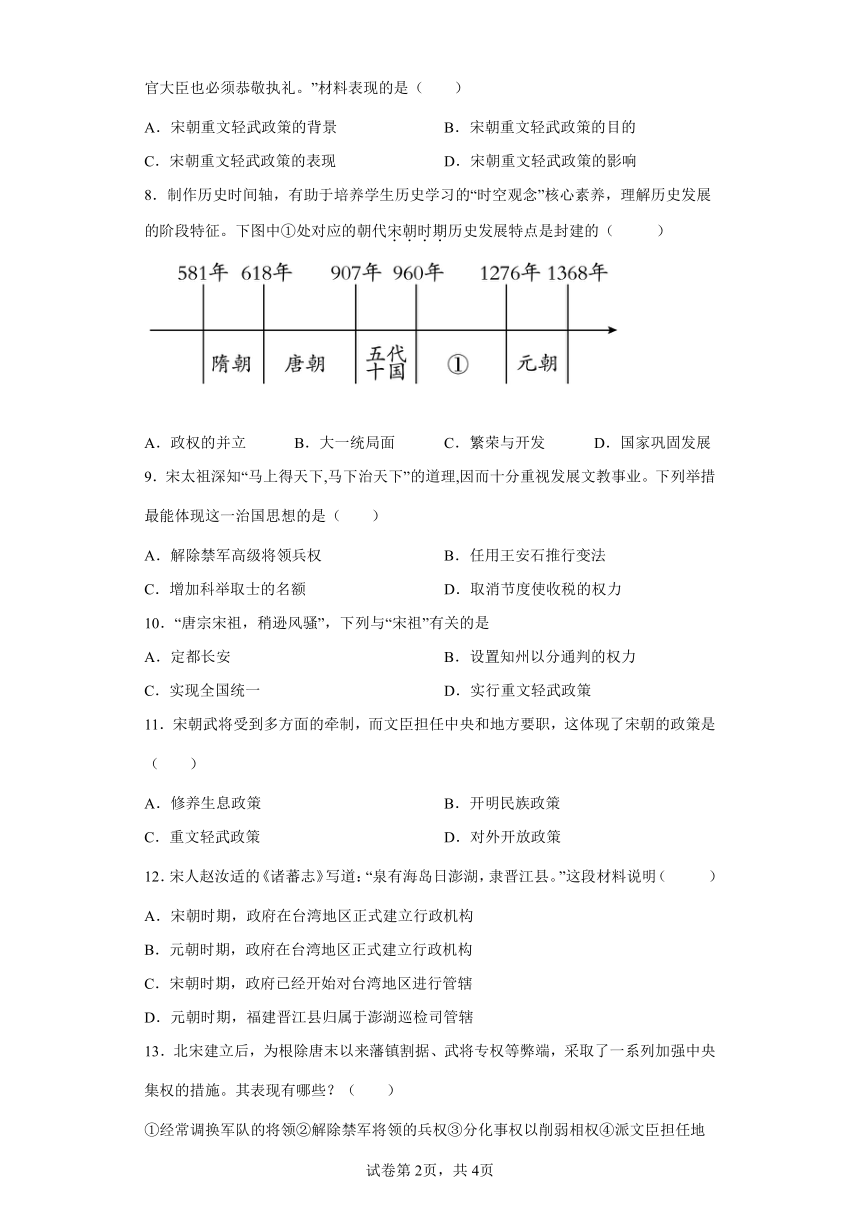

8.制作历史时间轴,有助于培养学生历史学习的“时空观念”核心素养,理解历史发展的阶段特征。下图中①处对应的朝代宋朝时期历史发展特点是封建的( )

A.政权的并立 B.大一统局面 C.繁荣与开发 D.国家巩固发展

9.宋太祖深知“马上得天下,马下治天下”的道理,因而十分重视发展文教事业。下列举措最能体现这一治国思想的是( )

A.解除禁军高级将领兵权 B.任用王安石推行变法

C.增加科举取士的名额 D.取消节度使收税的权力

10.“唐宗宋祖,稍逊风骚”,下列与“宋祖”有关的是

A.定都长安 B.设置知州以分通判的权力

C.实现全国统一 D.实行重文轻武政策

11.宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职,这体现了宋朝的政策是( )

A.修养生息政策 B.开明民族政策

C.重文轻武政策 D.对外开放政策

12.宋人赵汝适的《诸蕃志》写道:“泉有海岛日澎湖,隶晋江县。”这段材料说明( )

A.宋朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

B.元朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

C.宋朝时期,政府已经开始对台湾地区进行管辖

D.元朝时期,福建晋江县归属于澎湖巡检司管辖

13.北宋建立后,为根除唐末以来藩镇割据、武将专权等弊端,采取了一系列加强中央集权的措施。其表现有哪些?( )

①经常调换军队的将领②解除禁军将领的兵权③分化事权以削弱相权④派文臣担任地方长官

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

14.在经历了五代十国的战乱后,“兵强马壮者为天子”已经成了大多数人的共识,赵匡胤看着皇帝像走马灯一样换的同行前辈们,不禁问……别人以后就不会造我的反吗 那该怎么办 为此他( )

A.分化事权,削弱相权 B.重农抑商,奖励耕织

C.文化专制,钳制思想 D.重文轻武,虚外守内

15.宋太祖实行重文轻武政策,但北宋兵额却渐增,建国初为 22 万人,到真宗时为 91.2 万人, 这说明( )

A.军人地位上升 B.边患日趋严重 C.立国政策改变 D.藩镇拥兵自重

二、综合题

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制。开皇七年,隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试。隋炀帝时又添设了进士科。

——翦伯赞《中国史纲要》

材料二 她统治时期,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。

——人教版《中国历史》七年级下册

材料三 宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

——人教版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一,概括九品中正制和科举制的选才标准分别是什么?

(2)材料二中的“她”是谁?结合所学知识,试举两例谈谈她对科举制的贡献。

(3)根据材料三概括宋代对科举制进行了哪些发展?

(4)通过以上材料的学习,说说科举制的创立与发展有什么意义?

17.中国古代的政治制度

材料一:在封建专制时代的中国,只有这一制度刻意显示了公平公正。这一制度淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,对维护封建政治统治十分有利,甚至也成了西方公务员制度的模板。正是从这个角度出发,李约瑟先生称这制度是中国的“第五大发明”。

——习骅《中国历史的教训》

(1)材料一中的“这一制度”指的是哪一朝代创立的什么制度?依据材料并结合所学知识,分析为什么李约瑟先生称这一制度是中国的“第五大发明”?

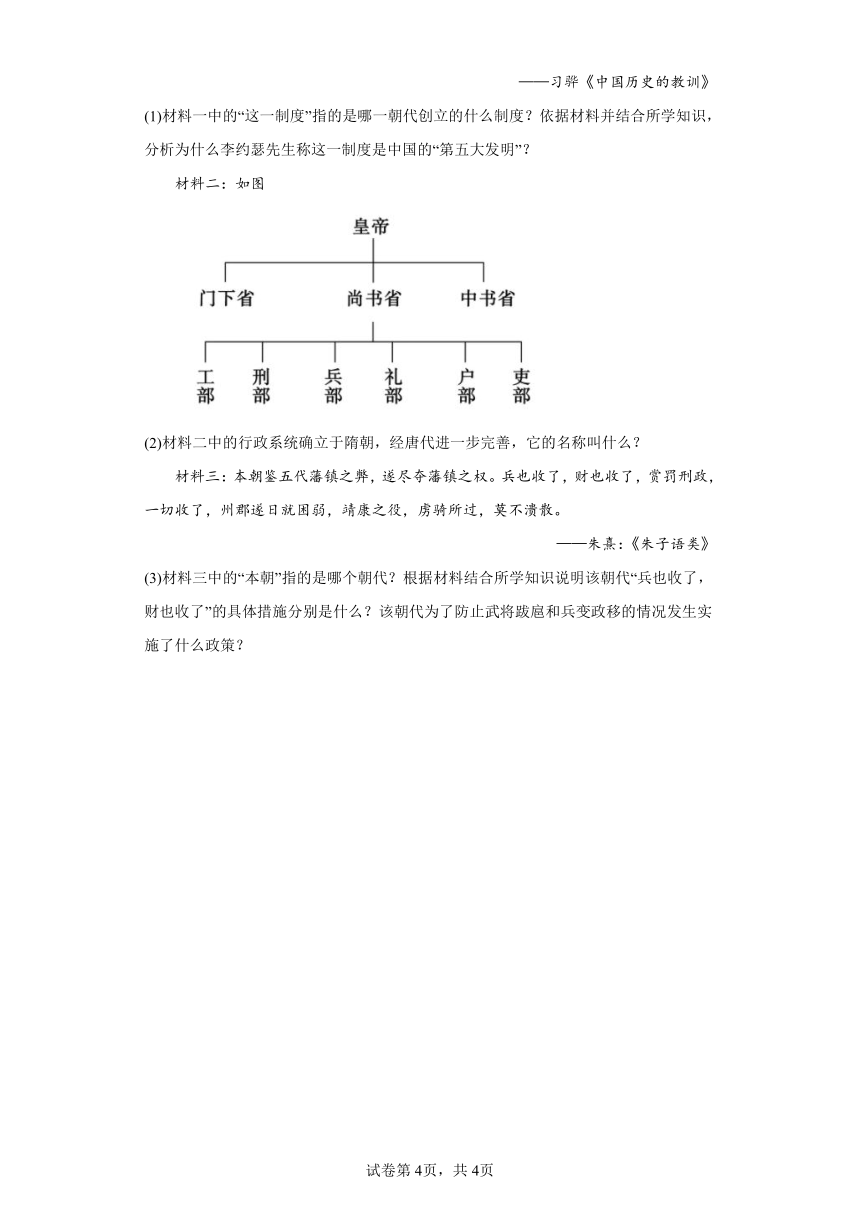

材料二:如图

(2)材料二中的行政系统确立于隋朝,经唐代进一步完善,它的名称叫什么?

材料三:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹:《朱子语类》

(3)材料三中的“本朝”指的是哪个朝代?根据材料结合所学知识说明该朝代“兵也收了,财也收了”的具体措施分别是什么?该朝代为了防止武将跋扈和兵变政移的情况发生实施了什么政策?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据所学可知,杯酒释兵权是在北宋建立之初,安史之乱是在唐玄宗统治后期,商鞅变法发生于战国时期的秦国,火药传到欧洲是在13传到阿拉伯、14世纪初传到欧洲,时间相当于元朝时期。先后顺序是(3)(2)(1)(4)。故选B。

2.B

【详解】

根据所学可知,在北宋,宋太祖控制兵权,这样在军事方面就强化了中央集权,B项正确;削弱相权、 削弱地方官员权力、 派文臣担任各地长官均是在行政方面的措施,排除ACD三项。故选B项。

3.D

【详解】

根据所学可知,907年唐朝灭亡,我国历史进入五代十国时期,D项正确;隋朝时间在唐朝前面,排除A项;元朝灭了南宋,统一了全国,排除B项;春秋战国时期时间是公元前770年到公元前221年,618年唐朝建立,907年唐朝灭亡,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

依据题干信息“陈桥驿站披旎冕,杯酒之间销兵权”,结合所学知识可知,“陈桥驿站披旎冕”指的是960年,赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立北宋。“杯酒之间销兵权”指的是宋太祖为加强中央集权而采取的杯酒释兵权的措施。D项正确;宋太宗、宋高宗、唐太宗与材料反映的“陈桥兵变、杯酒释兵权”无关,排除ABC项。故选D项。

5.A

【详解】

根据“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开阖敛散者”可知,王安石变法初期的改革目的是为了增加财政收入,A项正确;加强皇权、分散宰相权利不是王安石变法的内容,排除BD项;材料中反映的是财政问题,不是军事问题,排除C项。故选A项。

6.C

【详解】

据所学可知,宋神宗在位期间任用王安石变法,C正确;赵普是宋太祖赵匡胤的宰相,A错误;宋仁宗在位期间任用范仲淹改革,仅一年就因为大地主大官僚的反对而失败,B错误;司马光是王安石变法的反对派,宋神宗死后,司马光当宰相,王安石变法被废除,D错误。

7.C

【详解】

根据材料可知,材料体现了宋朝不仅中央和地方的要职由文臣担任,而且文臣统兵、主持军务,地位也高过武将。因此,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,C项正确;由此可知,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,没有涉及背景、目的和影响,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

8.A

【详解】

根据所学知识,秦汉时期是统一多民族封建国家形成与巩固,隋唐时期是我国历史上的繁荣,开放与革新时期,宋元时期是我国经济重心的南移和民族关系的发展的时期,封建的正确并立,明清时期是统一多民族国家的巩固时期。对中国古代历史发展阶段及其特征的描述,正确是①处宋朝时期是政权的并立,A项正确;排除BCD项。故选A项。

9.C

【详解】

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖重用文臣掌握军政大权,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,C项正确;解除禁军高级将领兵权,取消节度使收税的权力,不属于文教事业,排除AD项;宋神宗任用王安石推行变法,排除B项。故选C项。

10.D

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖赵匡胤自己是黄袍加身的武将出身,因此对武将集团相当顾忌,实行重文轻武政策。后世的赵氏王朝也继承了这一传统。D项正确;960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),排除A项;北宋在各州府设立通判,以分知州的权力,排除B项;北宋并没有完全统一古代中国,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】

结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。因此材料体现了宋朝的政策是重文轻武政策。C项正确;修养生息政策,与题干内容不符,排除A项;开明民族政策,与题干内容不符,排除B项;对外开放政策,在题干内容中没有体现,排除D项。故选C。

12.C

【详解】

根据题干可知,“泉有海岛日澎湖,隶晋江县。”表明在宋朝时澎湖岛隶属于福建泉州晋江县管辖,C项正确;题干体现不出宋朝在台湾地区设立行政机构,排除A项;题干内容出自宋人赵汝适的《诸蕃志》,与元朝无关,排除BD项。故选C项。

13.D

【详解】

为解决中唐、五代以来藩镇跋扈的局面,北宋采取了一系列加强中央集权的措施,在军事上实行“强干弱枝”政策,经常调换军队的将领,通过“杯酒释兵权”策略解除禁军将领的兵权,故①②正确;在政治上,采取分化事权的策略,削弱相权,还派文臣担任地方长官,故③④正确。故①②③④符合题意,排除ABC,D项正确。故选D项。

14.D

【详解】

根据材料信息并结合所学知识,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,实行重文轻武,虚外守内的政策,宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太祖继续抑制武将,提升文官的政策,使文官统兵的格局逐渐形成,D项正确;分化事权,削弱相权; 重农抑商,奖励耕织; 文化专制,钳制思想,这些题意没体现,排除ABC项。故选D项。

15.B

【详解】

依据所学知识可知,宋朝时期,边患日趋严重,当时辽、西夏、金,先后威胁北宋政权,所以兵额增加。选项B符合题意;北宋重文轻武的政策始终没变,因而军人地位没有上升,立国政策也未变,并且北宋不存在藩镇拥兵自重问题,排除ACD;故选B。

16.(1)九品中正制:门第的高低;科举制:考试成绩(才能)。

(2)武则天。殿试、武举。

(3)①增加科举取士名额②提高进士地位③进士不仅授官从优。

(4)扩大了官吏来源和统治基础;加强了中央集权,有利于政局稳定;推动了文化教育事业的发展等。

【详解】

(1)依据材料一“隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制”可知,九品中正制的选才标准是门第的高低;据材料“隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试”可知,科举制的选才标准是考试成绩(才能);隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

(2)依据所学可知,材料二中的“她”是武则天;武则天统治时期,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。此外还创立了武举。

(3)依据材料三“宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速”概括可知,宋代的科举制有了很大发展,其表现是增加科举取士名额;提高进士地位;进士授官从优,升迁迅速。

(4)通过以上材料的学习探究可知,科举制的创立与发展扩大了官吏来源和统治基础;加强了中央集权,有利于政局稳定;推动了文化教育事业的发展等。

17.(1)隋朝,科举制度;淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,维护封建政治统治,成了西方公务员制度的模板。

(2)三省六部制度。

(3)北宋;解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;还经常调换军队将领,定期换防。取消节度使收税的权力,设置转运使,把地方财赋收归中央;重文轻武的政策。

(1)

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识, 初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。因此,第一小问,依据材料一“在封建专制时代的中国,只有这一制度刻意显示了公平公正”可知描述的是隋朝创立的科举制度;第二小问依据材料一“淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,对维护封建政治统治十分有利,甚至也成了西方公务员制度的模板。”可得出科举制度淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,维护封建政治统治,成了西方公务员制度的模板。因此,李约瑟先生称这制度是中国的“第五大发明”。

(2)

隋朝时期创立三省六部制度,唐朝时期进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。因此,依据材料二图片信息可知是三省六部制。

(3)

第一小问,依据材料三“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。”可知,这里的“本朝”是指北宋时期;第二小问,依据所学可知,北宋为了加强中央集权,军事上解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。财政上解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;第三小问,依据所学可知,北宋为了防止武将对中央集权造成威胁实行重文轻武的治国政策。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.你能排出下列事件的先后顺序吗?( )

(1)杯酒释兵权(2)安史之乱(3)商鞅变法(4)火药外传至欧洲

A.(1)(3)(2)(4)

B.(3)(2)(1)(4)

C.(1)(4)(2)(3)

D.(4)(2)(3)(1)

2.宋太祖在军事方面如何强化中央集权( )

A.削弱相权 B.控制兵权

C.削弱地方官员权力 D.派文臣担任各地长官

3.观察下图中国朝代更替示意图(局部),图中的a时段处于我国的( )

A.隋朝时期 B.元朝时期 C.春秋战国时期 D.五代十国时期

4.“无言烽火燃,五十年,陈桥驿站披旒冕。披旒冕,定江山,杯酒之间销兵权”描绘的古代帝王是

A.宋太宗 B.宋高宗 C.唐太宗 D.宋太祖

5.“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开阖敛散者,帝然其说,遂创立制置三司条例司”,“以通天下之利”。这说明,王安石变法初期的改革重点在于

A.增加财政收入 B.加强皇权 C.加强军事实力 D.分散宰相权利

6.为改变北宋中期统治上的不利局面,宋神宗在位期间实施了变法。当时,具体主持变法的是

A.赵普 B.范仲淹 C.王安石 D.司马光

7.“唐五代武人至上,北宋反其道而行之。宋枢密院长官、副官一般均由文人担任,各级地方官亦均是文臣,武将不能参掌最高军事机密,武将中地位最高的三衙长官见了文官大臣也必须恭敬执礼。”材料表现的是( )

A.宋朝重文轻武政策的背景 B.宋朝重文轻武政策的目的

C.宋朝重文轻武政策的表现 D.宋朝重文轻武政策的影响

8.制作历史时间轴,有助于培养学生历史学习的“时空观念”核心素养,理解历史发展的阶段特征。下图中①处对应的朝代宋朝时期历史发展特点是封建的( )

A.政权的并立 B.大一统局面 C.繁荣与开发 D.国家巩固发展

9.宋太祖深知“马上得天下,马下治天下”的道理,因而十分重视发展文教事业。下列举措最能体现这一治国思想的是( )

A.解除禁军高级将领兵权 B.任用王安石推行变法

C.增加科举取士的名额 D.取消节度使收税的权力

10.“唐宗宋祖,稍逊风骚”,下列与“宋祖”有关的是

A.定都长安 B.设置知州以分通判的权力

C.实现全国统一 D.实行重文轻武政策

11.宋朝武将受到多方面的牵制,而文臣担任中央和地方要职,这体现了宋朝的政策是( )

A.修养生息政策 B.开明民族政策

C.重文轻武政策 D.对外开放政策

12.宋人赵汝适的《诸蕃志》写道:“泉有海岛日澎湖,隶晋江县。”这段材料说明( )

A.宋朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

B.元朝时期,政府在台湾地区正式建立行政机构

C.宋朝时期,政府已经开始对台湾地区进行管辖

D.元朝时期,福建晋江县归属于澎湖巡检司管辖

13.北宋建立后,为根除唐末以来藩镇割据、武将专权等弊端,采取了一系列加强中央集权的措施。其表现有哪些?( )

①经常调换军队的将领②解除禁军将领的兵权③分化事权以削弱相权④派文臣担任地方长官

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

14.在经历了五代十国的战乱后,“兵强马壮者为天子”已经成了大多数人的共识,赵匡胤看着皇帝像走马灯一样换的同行前辈们,不禁问……别人以后就不会造我的反吗 那该怎么办 为此他( )

A.分化事权,削弱相权 B.重农抑商,奖励耕织

C.文化专制,钳制思想 D.重文轻武,虚外守内

15.宋太祖实行重文轻武政策,但北宋兵额却渐增,建国初为 22 万人,到真宗时为 91.2 万人, 这说明( )

A.军人地位上升 B.边患日趋严重 C.立国政策改变 D.藩镇拥兵自重

二、综合题

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制。开皇七年,隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试。隋炀帝时又添设了进士科。

——翦伯赞《中国史纲要》

材料二 她统治时期,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。

——人教版《中国历史》七年级下册

材料三 宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速。

——人教版《中国历史》七年级下册

(1)根据材料一,概括九品中正制和科举制的选才标准分别是什么?

(2)材料二中的“她”是谁?结合所学知识,试举两例谈谈她对科举制的贡献。

(3)根据材料三概括宋代对科举制进行了哪些发展?

(4)通过以上材料的学习,说说科举制的创立与发展有什么意义?

17.中国古代的政治制度

材料一:在封建专制时代的中国,只有这一制度刻意显示了公平公正。这一制度淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,对维护封建政治统治十分有利,甚至也成了西方公务员制度的模板。正是从这个角度出发,李约瑟先生称这制度是中国的“第五大发明”。

——习骅《中国历史的教训》

(1)材料一中的“这一制度”指的是哪一朝代创立的什么制度?依据材料并结合所学知识,分析为什么李约瑟先生称这一制度是中国的“第五大发明”?

材料二:如图

(2)材料二中的行政系统确立于隋朝,经唐代进一步完善,它的名称叫什么?

材料三:本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。兵也收了,财也收了,赏罚刑政,一切收了,州郡遂日就困弱,靖康之役,虏骑所过,莫不溃散。

——朱熹:《朱子语类》

(3)材料三中的“本朝”指的是哪个朝代?根据材料结合所学知识说明该朝代“兵也收了,财也收了”的具体措施分别是什么?该朝代为了防止武将跋扈和兵变政移的情况发生实施了什么政策?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据所学可知,杯酒释兵权是在北宋建立之初,安史之乱是在唐玄宗统治后期,商鞅变法发生于战国时期的秦国,火药传到欧洲是在13传到阿拉伯、14世纪初传到欧洲,时间相当于元朝时期。先后顺序是(3)(2)(1)(4)。故选B。

2.B

【详解】

根据所学可知,在北宋,宋太祖控制兵权,这样在军事方面就强化了中央集权,B项正确;削弱相权、 削弱地方官员权力、 派文臣担任各地长官均是在行政方面的措施,排除ACD三项。故选B项。

3.D

【详解】

根据所学可知,907年唐朝灭亡,我国历史进入五代十国时期,D项正确;隋朝时间在唐朝前面,排除A项;元朝灭了南宋,统一了全国,排除B项;春秋战国时期时间是公元前770年到公元前221年,618年唐朝建立,907年唐朝灭亡,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

依据题干信息“陈桥驿站披旎冕,杯酒之间销兵权”,结合所学知识可知,“陈桥驿站披旎冕”指的是960年,赵匡胤发动陈桥兵变,黄袍加身,建立北宋。“杯酒之间销兵权”指的是宋太祖为加强中央集权而采取的杯酒释兵权的措施。D项正确;宋太宗、宋高宗、唐太宗与材料反映的“陈桥兵变、杯酒释兵权”无关,排除ABC项。故选D项。

5.A

【详解】

根据“神宗既用王安石为参知政事,安石为帝言天下财利所当开阖敛散者”可知,王安石变法初期的改革目的是为了增加财政收入,A项正确;加强皇权、分散宰相权利不是王安石变法的内容,排除BD项;材料中反映的是财政问题,不是军事问题,排除C项。故选A项。

6.C

【详解】

据所学可知,宋神宗在位期间任用王安石变法,C正确;赵普是宋太祖赵匡胤的宰相,A错误;宋仁宗在位期间任用范仲淹改革,仅一年就因为大地主大官僚的反对而失败,B错误;司马光是王安石变法的反对派,宋神宗死后,司马光当宰相,王安石变法被废除,D错误。

7.C

【详解】

根据材料可知,材料体现了宋朝不仅中央和地方的要职由文臣担任,而且文臣统兵、主持军务,地位也高过武将。因此,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,C项正确;由此可知,材料表现的是宋朝重文轻武政策的表现,没有涉及背景、目的和影响,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

8.A

【详解】

根据所学知识,秦汉时期是统一多民族封建国家形成与巩固,隋唐时期是我国历史上的繁荣,开放与革新时期,宋元时期是我国经济重心的南移和民族关系的发展的时期,封建的正确并立,明清时期是统一多民族国家的巩固时期。对中国古代历史发展阶段及其特征的描述,正确是①处宋朝时期是政权的并立,A项正确;排除BCD项。故选A项。

9.C

【详解】

为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖重用文臣掌握军政大权,大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,C项正确;解除禁军高级将领兵权,取消节度使收税的权力,不属于文教事业,排除AD项;宋神宗任用王安石推行变法,排除B项。故选C项。

10.D

【详解】

根据所学知识可知,宋太祖赵匡胤自己是黄袍加身的武将出身,因此对武将集团相当顾忌,实行重文轻武政策。后世的赵氏王朝也继承了这一传统。D项正确;960年,后周诸将发动陈桥兵变,拥立赵匡胤为帝,建立宋朝,定都东京开封府(河南开封),排除A项;北宋在各州府设立通判,以分知州的权力,排除B项;北宋并没有完全统一古代中国,排除C项。故选D项。

11.C

【详解】

结合所学知识可知,为防止唐末以来武将专横跋扈的弊端重现,宋太祖有意重用文臣掌握军政大权。后继的宋太宗继续采取抑制武将、提升文官地位的政策,使文臣统兵的格局逐渐形成。因此材料体现了宋朝的政策是重文轻武政策。C项正确;修养生息政策,与题干内容不符,排除A项;开明民族政策,与题干内容不符,排除B项;对外开放政策,在题干内容中没有体现,排除D项。故选C。

12.C

【详解】

根据题干可知,“泉有海岛日澎湖,隶晋江县。”表明在宋朝时澎湖岛隶属于福建泉州晋江县管辖,C项正确;题干体现不出宋朝在台湾地区设立行政机构,排除A项;题干内容出自宋人赵汝适的《诸蕃志》,与元朝无关,排除BD项。故选C项。

13.D

【详解】

为解决中唐、五代以来藩镇跋扈的局面,北宋采取了一系列加强中央集权的措施,在军事上实行“强干弱枝”政策,经常调换军队的将领,通过“杯酒释兵权”策略解除禁军将领的兵权,故①②正确;在政治上,采取分化事权的策略,削弱相权,还派文臣担任地方长官,故③④正确。故①②③④符合题意,排除ABC,D项正确。故选D项。

14.D

【详解】

根据材料信息并结合所学知识,宋太祖赵匡胤为了加强中央集权,实行重文轻武,虚外守内的政策,宋太祖有意重用文官掌握军政大权,后继的宋太祖继续抑制武将,提升文官的政策,使文官统兵的格局逐渐形成,D项正确;分化事权,削弱相权; 重农抑商,奖励耕织; 文化专制,钳制思想,这些题意没体现,排除ABC项。故选D项。

15.B

【详解】

依据所学知识可知,宋朝时期,边患日趋严重,当时辽、西夏、金,先后威胁北宋政权,所以兵额增加。选项B符合题意;北宋重文轻武的政策始终没变,因而军人地位没有上升,立国政策也未变,并且北宋不存在藩镇拥兵自重问题,排除ACD;故选B。

16.(1)九品中正制:门第的高低;科举制:考试成绩(才能)。

(2)武则天。殿试、武举。

(3)①增加科举取士名额②提高进士地位③进士不仅授官从优。

(4)扩大了官吏来源和统治基础;加强了中央集权,有利于政局稳定;推动了文化教育事业的发展等。

【详解】

(1)依据材料一“隋王朝废除了九品中正制,取消了官吏任用的门第限制”可知,九品中正制的选才标准是门第的高低;据材料“隋文帝命诸州每年举送三人到中央参加秀才、明经两科考试”可知,科举制的选才标准是考试成绩(才能);隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。

(2)依据所学可知,材料二中的“她”是武则天;武则天统治时期,大力发展科举制,创立殿试制度,亲自面试考生,不拘一格选拔人才,扩大了统治基础。此外还创立了武举。

(3)依据材料三“宋朝注重发展文教事业,改革和发展了科举制。宋初大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速”概括可知,宋代的科举制有了很大发展,其表现是增加科举取士名额;提高进士地位;进士授官从优,升迁迅速。

(4)通过以上材料的学习探究可知,科举制的创立与发展扩大了官吏来源和统治基础;加强了中央集权,有利于政局稳定;推动了文化教育事业的发展等。

17.(1)隋朝,科举制度;淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,维护封建政治统治,成了西方公务员制度的模板。

(2)三省六部制度。

(3)北宋;解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;还经常调换军队将领,定期换防。取消节度使收税的权力,设置转运使,把地方财赋收归中央;重文轻武的政策。

(1)

隋文帝即位后,废除了前朝的选官制度,注重考查人才的学识, 初步建立起通过考试选拔人才的制度。隋炀帝时,进士科的创立,标志着科举制的正式确立。因此,第一小问,依据材料一“在封建专制时代的中国,只有这一制度刻意显示了公平公正”可知描述的是隋朝创立的科举制度;第二小问依据材料一“淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,对维护封建政治统治十分有利,甚至也成了西方公务员制度的模板。”可得出科举制度淘汰了陈规陋习,拓宽了发现人才的渠道,在一定程度上保证了人才质量,维护封建政治统治,成了西方公务员制度的模板。因此,李约瑟先生称这制度是中国的“第五大发明”。

(2)

隋朝时期创立三省六部制度,唐朝时期进一步完善三省六部制,明确中央机构的职权及决策程序。因此,依据材料二图片信息可知是三省六部制。

(3)

第一小问,依据材料三“本朝鉴五代藩镇之弊,遂尽夺藩镇之权。”可知,这里的“本朝”是指北宋时期;第二小问,依据所学可知,北宋为了加强中央集权,军事上解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权。财政上解除禁军将领的兵权,控制了军队;控制对军队的调动,使禁军将领有握兵之重而无发兵之权;第三小问,依据所学可知,北宋为了防止武将对中央集权造成威胁实行重文轻武的治国政策。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源