部编版七年级上册第11课西汉建立和“文景之治”同步练习卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第11课西汉建立和“文景之治”同步练习卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-12 16:26:15 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第11课 西汉建立和“文景之治” 同步练习卷

一、选择题

1.前事不忘,后事之师。西汉前期的统治者吸取秦朝速亡的教训,采取休养生息政策,使经济得到恢复和发展,进而出现了我国封建社会的第一个治世。与这段历史无关的皇帝

A.汉高祖 B.汉文帝 C.光武帝 D.汉景帝

2.汉文帝、汉景帝时,经常奖励努力耕作的农民,劝解百官关心农桑。每年春耕时,他们亲自下地耕作:还根据户口比例设置三老、孝悌、力田若干人员,并给予他们赏赐。其意义主要在于( )

A.重农抑商,保障粮食自足 B.尊崇儒术,加强思想控制

C.休养生息,鼓励农民生产 D.慎狱轻刑,减轻人民负担

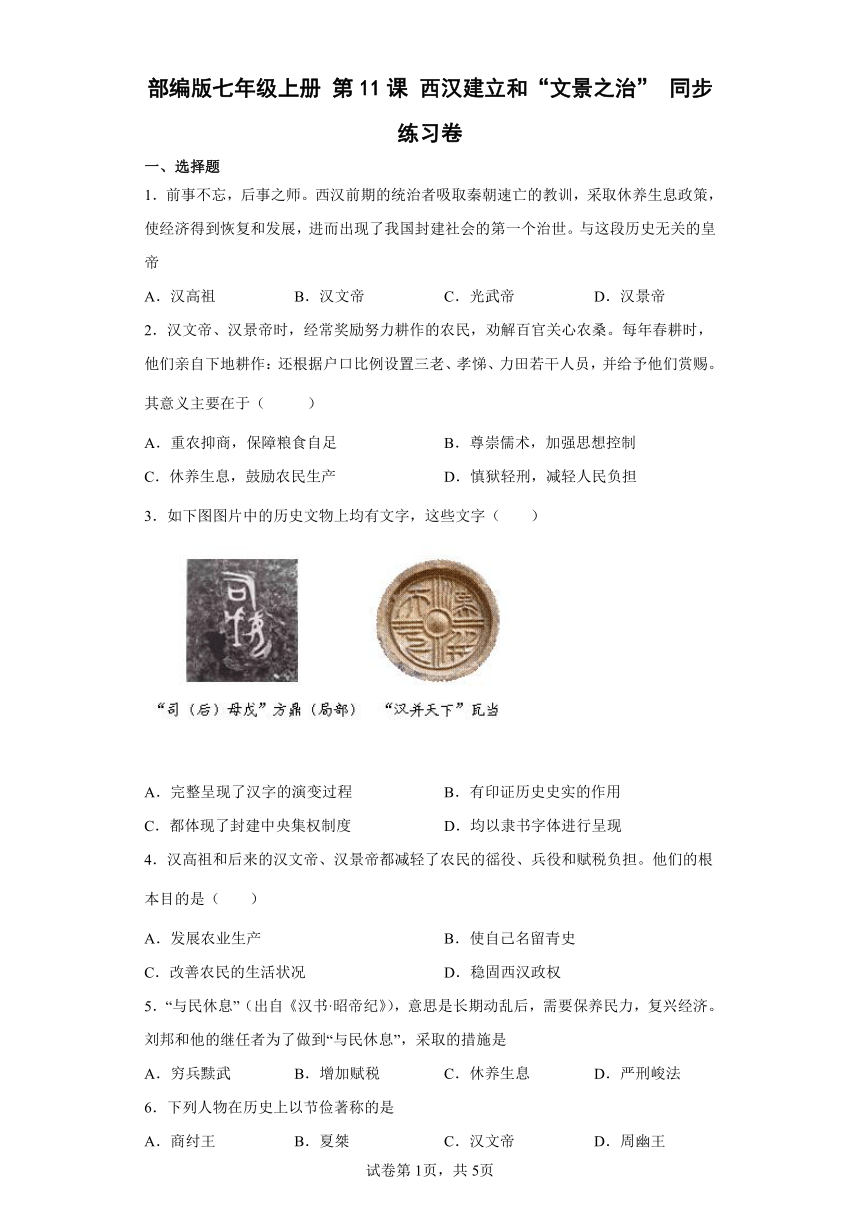

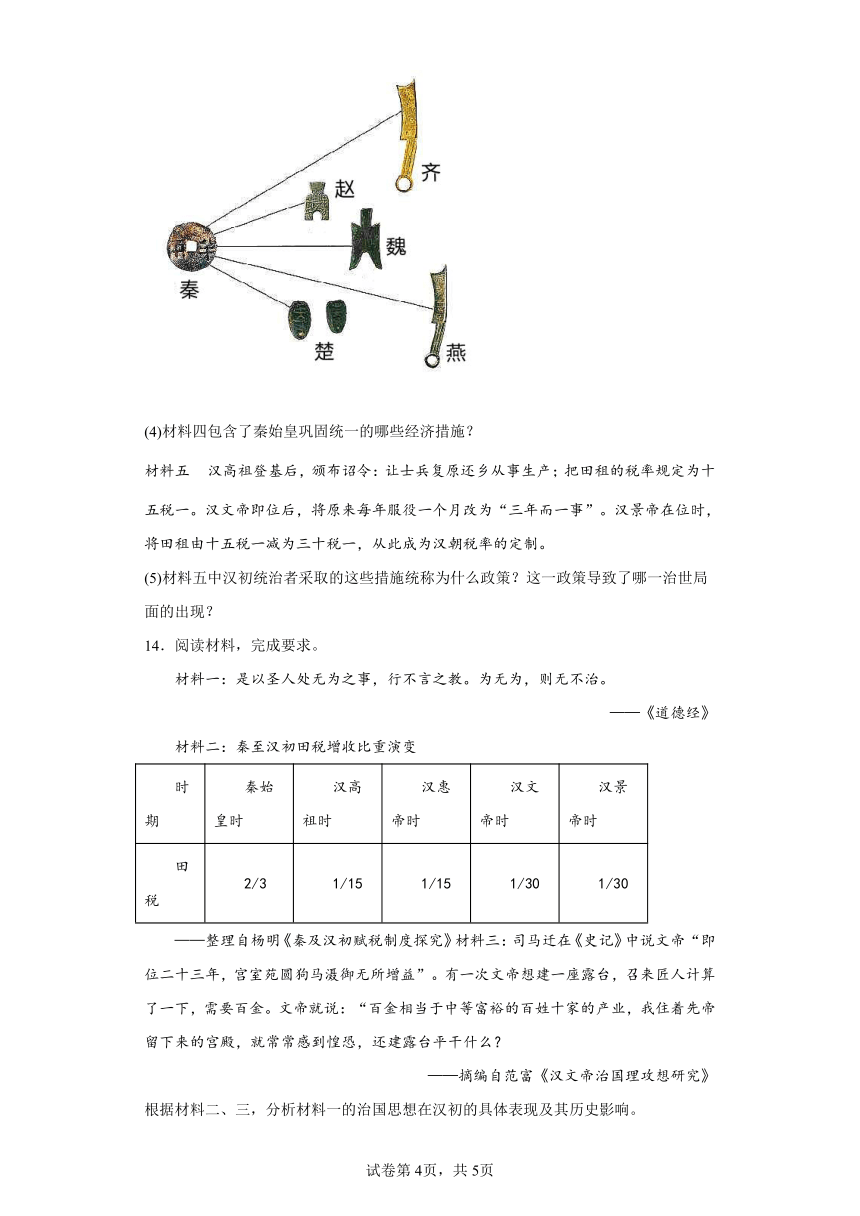

3.如下图图片中的历史文物上均有文字,这些文字( )

A.完整呈现了汉字的演变过程 B.有印证历史史实的作用

C.都体现了封建中央集权制度 D.均以隶书字体进行呈现

4.汉高祖和后来的汉文帝、汉景帝都减轻了农民的徭役、兵役和赋税负担。他们的根本目的是( )

A.发展农业生产 B.使自己名留青史

C.改善农民的生活状况 D.稳固西汉政权

5.“与民休息”(出自《汉书·昭帝纪》),意思是长期动乱后,需要保养民力,复兴经济。刘邦和他的继任者为了做到“与民休息”,采取的措施是

A.穷兵黩武 B.增加赋税 C.休养生息 D.严刑峻法

6.下列人物在历史上以节俭著称的是

A.商纣王 B.夏桀 C.汉文帝 D.周幽王

7.下列历史事件按发生时间的先后,排列正确的是( )

①秦灭六国,统一全国②楚汉战争③文景之治④陈胜、吴广起义

A.①②③④ B.③②①④ C.①④②③ D.①③④②

8.西汉的建立者和建立时间分别是( )

A.项羽、公元前202年 B.刘邦、公元前202年

C.嬴政、公元前206年 D.刘邦、公元前206年

9.《汉书》记载:“(汉景帝)曰:‘农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,其令郡国务劝农桑。’”材料表明( )

A.农业发展带来财富 B.休养生息以农为本 C.出现“文景之治” D.西汉初期经济发达

10.下列对“文景之治”含义的理解,错误的一项是( )

A.政治清明 B.经济发展 C.生活安定 D.农民摆脱剥削

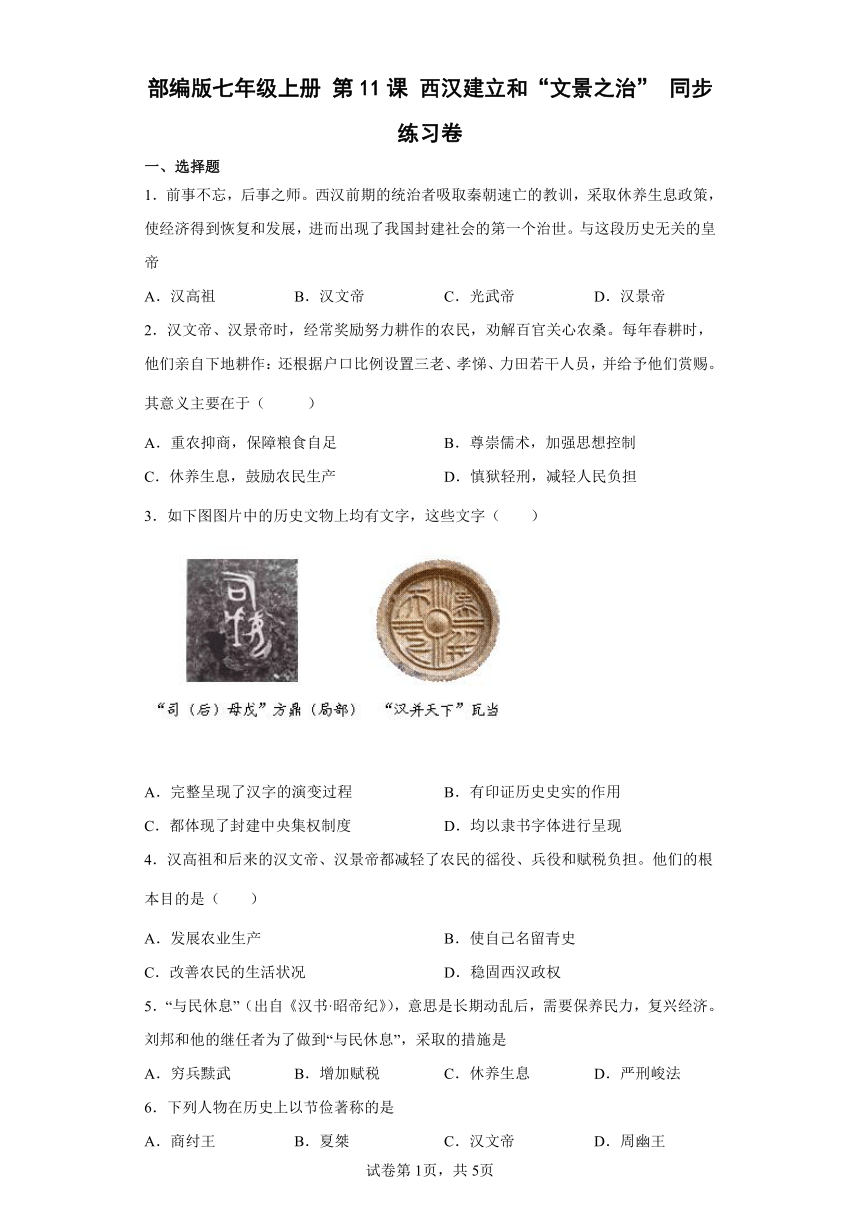

11.对下面历史人物的介绍,叙述正确的是( )

A.王朝国家的建立者 B.治世统治的缔造者

C.农民起义的发动者 D.思想文化的传播者

12.经典诵读已成为传承历史文化的重要方式,《三字经》中“嬴秦氏,始兼并,传二世,楚汉争,高祖兴,汉业建”所包含的朝代顺序是( )

A.秦到三国 B.西汉到东汉 C.秦到西汉 D.东汉到三国

二、综合题

13.中国古代经济以农业经济为主,期间统治者的经济政策不断调整,促进了社会的进步发展。阅读下列材料,解答相关问题。

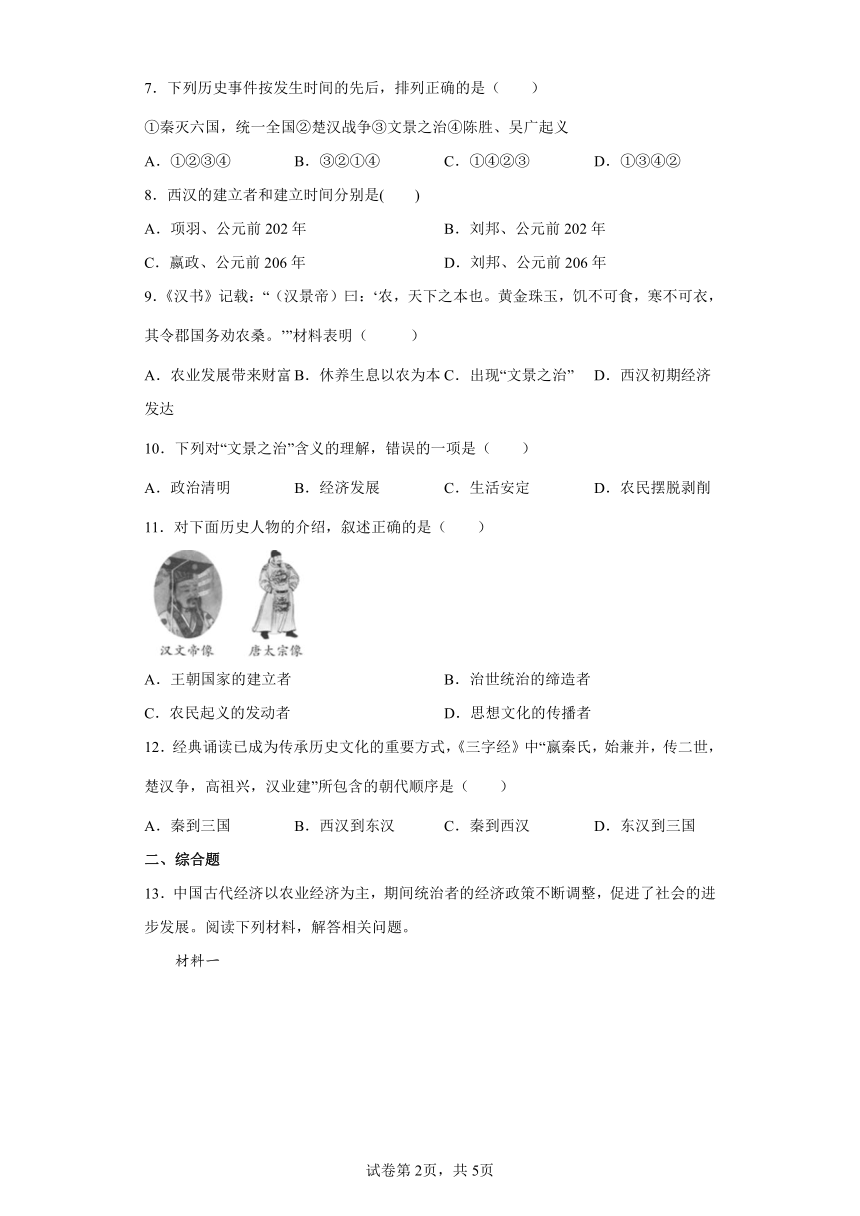

材料一

(1)结合材料一和所学知识指出,使用图A所示工具的时代被称为什么时代?说出一例处于这个时代的远古居民。图B中的农具出现在什么时期?它的使用有什么作用?

材料二 《大禹治水》是大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了“堵”的办法,对洪水进行疏导。常年在外与民众一起奋战,置家庭于不顾,三过家门而不入。

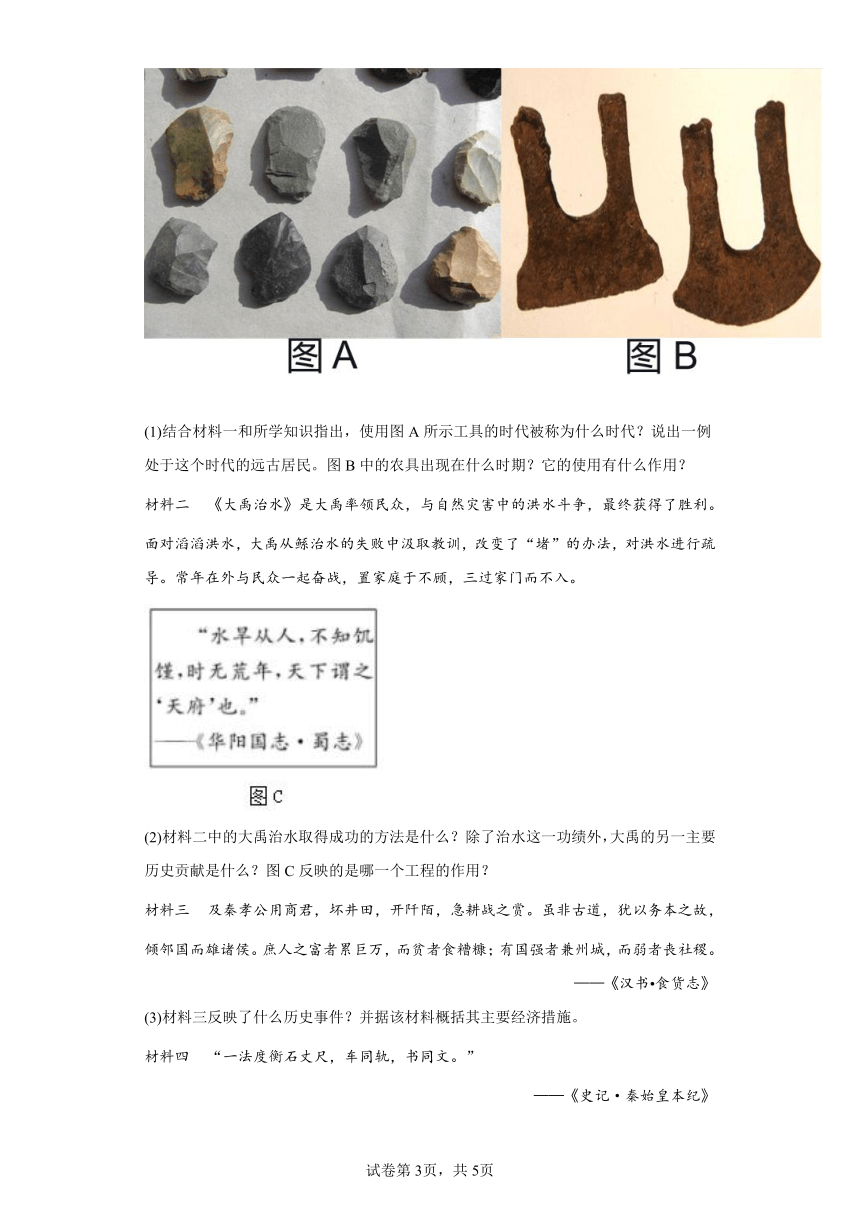

(2)材料二中的大禹治水取得成功的方法是什么?除了治水这一功绩外,大禹的另一主要历史贡献是什么?图C反映的是哪一个工程的作用?

材料三 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书 食货志》

(3)材料三反映了什么历史事件?并据该材料概括其主要经济措施。

材料四 “一法度衡石丈尺,车同轨,书同文。”

——《史记·秦始皇本纪》

(4)材料四包含了秦始皇巩固统一的哪些经济措施?

材料五 汉高祖登基后,颁布诏令:让士兵复原还乡从事生产;把田租的税率规定为十五税一。汉文帝即位后,将原来每年服役一个月改为“三年而一事”。汉景帝在位时,将田租由十五税一减为三十税一,从此成为汉朝税率的定制。

(5)材料五中汉初统治者采取的这些措施统称为什么政策?这一政策导致了哪一治世局面的出现?

14.阅读材料,完成要求。

材料一:是以圣人处无为之事,行不言之教。为无为,则无不治。

——《道德经》

材料二:秦至汉初田税增收比重演变

时期 秦始皇时 汉高祖时 汉惠帝时 汉文帝时 汉景帝时

田税 2/3 1/15 1/15 1/30 1/30

——整理自杨明《秦及汉初赋税制度探究》材料三:司马迁在《史记》中说文帝“即位二十三年,宫室苑圆狗马滠御无所增益”。有一次文帝想建一座露台,召来匠人计算了一下,需要百金。文帝就说:“百金相当于中等富裕的百姓十家的产业,我住着先帝留下来的宫殿,就常常感到惶恐,还建露台平干什么?

——摘编自范富《汉文帝治国理攻想研究》

根据材料二、三,分析材料一的治国思想在汉初的具体表现及其历史影响。

15.农业是一个国家的立国之本,固国之本。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:七八千年前,中国北方和南方的农业……都有了很大发展,耒、耜的出现和普遍使用、粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展,……内部大小血缘集体之间以及个人之间关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二:

材料三:“废井田,开阡陌”是中国土地史上的重大变革,就是把标志土地国有的阡陌封疆去掉、废除奴隶制土地国有制,实行土地私有制。

——2014年6月4日《大众日报》

材料四:(汉景帝)诏曰:“农,天下之本也,黄金、珠玉、饥不可食,寒不可衣……其令国郡务劝农桑……”

(1)根据材料一并结合所学知识,答出原始农业兴起和发展的重要标志(答出两个即可)

(2)据材料二,说出我国春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

(3)结合所学知识指出材料三“土地史上的重大变革”具体指哪一措施?

(4)材料四表明了汉景帝怎样的观点?为此他采取了哪些具体措施,举一例说明。

(5)综上所述,你认为促进农业经济发展的主要因素有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

据所学知识可知,西汉前期的统治者汉高祖吸取秦朝速亡的教训,采取休养生息政策,使经济得到恢复和发展,汉文帝、汉景帝在位时,出现了我国封建社会的第一个治世——文景之治。光武帝是东汉时期的统治者。选项C与题干这段历史无关,符合题意;汉高祖开始实行休养生息的政策,为后来汉文帝和汉景帝时期的文景之治的出现奠定了基础,ABD项都与这一治世有关,不符合题意,排除。故选C项。

2.C

【详解】

根据所学和材料“奖励努力耕作的农民,劝解百官关心农桑。每年春耕时,他们亲自下地耕作”可知,这体现出,鼓励农民进行农业生产,是为了休养生息,C项正确;材料显示重农,没有说抑商,排除A项;材料说的是对农业的政策,不是思想、狱刑,排除BD两项。故选C项。

3.B

【详解】

题目给出的图片为“司(后)母戊”方鼎和“汉并天下”瓦当,它们都属于历史文物遗存,这些文物遗存中的文字有印证历史史实的作用。B项正确;材料中文物是商朝和汉朝的,不能全部呈现汉子的演变过程,排除A项;商朝还没有建立中央集权制度,排除C项;司母戊鼎上文字属于金文,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】

为了稳固自己的统治,汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,到文帝、景帝时期出现了我国历史上第一个盛世--文景之治。因此,题干中他们的根本目的是稳固西汉政权,故D项正确;发展农业生产和改善农民的生活状况是汉初稳固统治而采取的措施,排除AC;使自己名留青史是汉初统治者的主观愿望,排除B项。故选D项。

5.C

【详解】

根据所学可知,刘邦和他的继任者吸取秦朝因暴政速亡的教训,实行休养生息政策,C项正确;穷兵黩武、增加赋税、严刑峻法均属于残暴统治措施,与保养民力,复兴经济的“与民休息”目的不符,排除ABD项。故选C项。

6.C

【详解】

西汉汉文帝、汉景帝时期继续推行休养生息的政策,重视“以德化民”,废除一些严刑苛法,并提倡节俭,以身作则,从而开创了文景之治的局面,C项正确;商纣王、夏桀、周幽王都是历史上有名的暴君或昏君,排除ABD项。故选C项。

7.C

【详解】

秦兼并六国是公元前221年,楚汉战争是公元前206年到公元前202年,文景之治是西汉时期的事件,陈胜、吴广起义是公元前209年。正确的顺序是:①④②③,故排除ABD,C项正确。故选C项。

8.B

【详解】

依据所学可知,秦灭亡后,从公元前206---公元前202年,项羽与刘邦为了争夺帝位,进行了长达四年的楚汉战争,最后刘邦打败了项羽,建立了西汉,故B符合题意;ACD表述错误,不合题意。故此题选B。

9.B

【详解】

根据题干信息“(汉景帝)曰:‘农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,其令郡国务劝农桑。’”可知重视农业生产,结合所学知识可知,西汉王朝在汉景帝时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。因此材料表明“休养生息,以农为本”。B项正确;农业发展带来财富,与题干内容不符,排除A项;出现“文景之治”,题干中没有体现汉文帝,排除C项;西汉初期经济发达,与题干内容不符,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】

结合所学知识可知,汉文帝、汉景帝统治时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。在封建社会,农民始终受到地主阶级的剥削。因此错误的一项是“农民摆脱剥削”。D项符合题意;ABC项与“文景之治”史实相符,但是不符合题意。故选D项。

11.B

【详解】

汉文帝时期开创了文景之治,唐太宗时期创造了贞观之治,他们都是治世统治的缔造者,B项正确;他们都不是王朝国家的开创者和农民起义的发动者,排除AC项;他们主要是缔造了治世,而非传播了思想文化,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

根据所学知识可知,题干《三字经》中“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争,高祖兴,汉业建”大致意思是秦王嬴政兼并六国实现统一,传至秦二世时秦朝灭亡,后来刘邦和项羽争夺帝位,发生了楚汉之争,汉高祖刘邦胜利,建立西汉,C项正确;由此可知,题干所包含的朝代为秦到西汉,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

13.(1)旧石器时代。举例:元谋人、北京人、山顶洞人(答一例即可)。春秋时期。作用:促进了农业上的深耕细作(促进了生产力的发展)

(2)原因:采用疏通的方法;贡献:建立夏朝。图三为都江堰。

(3)商鞅变法。经济措施:①奖励耕战(耕织);②承认土地私有制,允许土地自由买卖。

(4)统一度量衡制度,统一货币为圆形方孔半两钱。

(5)休养生息政策。“文景之治”。

【详解】

(1)结合所学内容可知,图A中的工具是打制石器,所以这是旧石器时代的工具。旧石器时代的远古居民有元谋人、北京人、山顶洞人等。图B中的工具是铁制工具,这一工具出现于春秋时期。其作用主要是促进了农业上的深耕细作。

(2)原因根据“对洪水进行疏导。常年在外与民众一起奋战”得出是采用疏通的方法;大禹的另一主要历史贡献是建立夏朝。根据“时无荒年,天下谓之‘天府’也”并结合所学内容可知,图三为都江堰。

(3)根据“及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌”并结合所学内容可知,反映的是商鞅变法。经济措施根据“坏井田,开阡陌,急耕战之赏”并结合所学内容可知,主要有奖励耕战(耕织);承认土地私有制,允许土地自由买卖。

(4)根据“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文”和图示内容可知包含了统一度量衡制度,统一货币为圆形方孔半两钱等措施。

(5)根据“让士兵复原还乡从事生产;把田租的税率规定为十五税”并结合所学内容可知,这些措施统称为休养生息政策。休养生息政策促进了社会经济的恢复和发展,导致了“文景之治”的出现。

14.具体表现:休养生息政策。

影响:汉初休养生息政策使经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来,出现了“文景之治”,为以后汉武帝的大一统奠定基础。

【详解】

解答第一小问“具体表现”,根据材料二可见,汉朝初期相较于秦朝税收的比重减少,汉文帝、景帝时的税收比重比汉高祖时亦有所减少,结合所学知识可知,汉初实行的休养生息政策是采纳了道家的“无为而治”治国思想的具体表现。第二小问“影响”,根据所学从政治稳定、经济发展、人民生活安定、国力强盛,出现“文景之治”方面作答,同时点明其为之后汉武帝的统一奠定一定基础。

15.(1)农作物的出现、家畜饲养、聚落、磨制石器

(2)铁犁牛耕的出现与使用;

(3)废井田,开阡陌,承认土地私有。

(4)观点:重视农业;提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。

(5) 先进的生产工具、改革、统治者的政策等。

【详解】

(1)根据材料一并结合所学知识可知,原始农业兴起和发展的重要标志是农作物的出现、家畜饲养、聚落、磨制石器。由材料-“七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……可知材料一首先涉及农作物种植,所以农作物的出现是我国春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一;从事农业生产还需要生产工具,所以磨制工具也是标志之一;从事农业生产使的远古居民有了稳定的生活来源,开始过上定居生活,于是聚落出现;在从事农业生产的同时学会饲养家畜,比如猪狗等。

(2)据材料二可知,我国春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是铁制农具和牛耕的使用。

(3) 材料三反映的是商鞅变法,“土地史上的重大变革”具体指废除井田制,允许土地自由买卖;

(4)材料四说明汉景帝重视农业;为此,文景帝提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。

(5)综合上面的材料,我认为可以促进经济的发展的因素有先进的生产工具、改革、统治者的政策等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.前事不忘,后事之师。西汉前期的统治者吸取秦朝速亡的教训,采取休养生息政策,使经济得到恢复和发展,进而出现了我国封建社会的第一个治世。与这段历史无关的皇帝

A.汉高祖 B.汉文帝 C.光武帝 D.汉景帝

2.汉文帝、汉景帝时,经常奖励努力耕作的农民,劝解百官关心农桑。每年春耕时,他们亲自下地耕作:还根据户口比例设置三老、孝悌、力田若干人员,并给予他们赏赐。其意义主要在于( )

A.重农抑商,保障粮食自足 B.尊崇儒术,加强思想控制

C.休养生息,鼓励农民生产 D.慎狱轻刑,减轻人民负担

3.如下图图片中的历史文物上均有文字,这些文字( )

A.完整呈现了汉字的演变过程 B.有印证历史史实的作用

C.都体现了封建中央集权制度 D.均以隶书字体进行呈现

4.汉高祖和后来的汉文帝、汉景帝都减轻了农民的徭役、兵役和赋税负担。他们的根本目的是( )

A.发展农业生产 B.使自己名留青史

C.改善农民的生活状况 D.稳固西汉政权

5.“与民休息”(出自《汉书·昭帝纪》),意思是长期动乱后,需要保养民力,复兴经济。刘邦和他的继任者为了做到“与民休息”,采取的措施是

A.穷兵黩武 B.增加赋税 C.休养生息 D.严刑峻法

6.下列人物在历史上以节俭著称的是

A.商纣王 B.夏桀 C.汉文帝 D.周幽王

7.下列历史事件按发生时间的先后,排列正确的是( )

①秦灭六国,统一全国②楚汉战争③文景之治④陈胜、吴广起义

A.①②③④ B.③②①④ C.①④②③ D.①③④②

8.西汉的建立者和建立时间分别是( )

A.项羽、公元前202年 B.刘邦、公元前202年

C.嬴政、公元前206年 D.刘邦、公元前206年

9.《汉书》记载:“(汉景帝)曰:‘农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,其令郡国务劝农桑。’”材料表明( )

A.农业发展带来财富 B.休养生息以农为本 C.出现“文景之治” D.西汉初期经济发达

10.下列对“文景之治”含义的理解,错误的一项是( )

A.政治清明 B.经济发展 C.生活安定 D.农民摆脱剥削

11.对下面历史人物的介绍,叙述正确的是( )

A.王朝国家的建立者 B.治世统治的缔造者

C.农民起义的发动者 D.思想文化的传播者

12.经典诵读已成为传承历史文化的重要方式,《三字经》中“嬴秦氏,始兼并,传二世,楚汉争,高祖兴,汉业建”所包含的朝代顺序是( )

A.秦到三国 B.西汉到东汉 C.秦到西汉 D.东汉到三国

二、综合题

13.中国古代经济以农业经济为主,期间统治者的经济政策不断调整,促进了社会的进步发展。阅读下列材料,解答相关问题。

材料一

(1)结合材料一和所学知识指出,使用图A所示工具的时代被称为什么时代?说出一例处于这个时代的远古居民。图B中的农具出现在什么时期?它的使用有什么作用?

材料二 《大禹治水》是大禹率领民众,与自然灾害中的洪水斗争,最终获得了胜利。面对滔滔洪水,大禹从鲧治水的失败中汲取教训,改变了“堵”的办法,对洪水进行疏导。常年在外与民众一起奋战,置家庭于不顾,三过家门而不入。

(2)材料二中的大禹治水取得成功的方法是什么?除了治水这一功绩外,大禹的另一主要历史贡献是什么?图C反映的是哪一个工程的作用?

材料三 及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏。虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;有国强者兼州城,而弱者丧社稷。

——《汉书 食货志》

(3)材料三反映了什么历史事件?并据该材料概括其主要经济措施。

材料四 “一法度衡石丈尺,车同轨,书同文。”

——《史记·秦始皇本纪》

(4)材料四包含了秦始皇巩固统一的哪些经济措施?

材料五 汉高祖登基后,颁布诏令:让士兵复原还乡从事生产;把田租的税率规定为十五税一。汉文帝即位后,将原来每年服役一个月改为“三年而一事”。汉景帝在位时,将田租由十五税一减为三十税一,从此成为汉朝税率的定制。

(5)材料五中汉初统治者采取的这些措施统称为什么政策?这一政策导致了哪一治世局面的出现?

14.阅读材料,完成要求。

材料一:是以圣人处无为之事,行不言之教。为无为,则无不治。

——《道德经》

材料二:秦至汉初田税增收比重演变

时期 秦始皇时 汉高祖时 汉惠帝时 汉文帝时 汉景帝时

田税 2/3 1/15 1/15 1/30 1/30

——整理自杨明《秦及汉初赋税制度探究》材料三:司马迁在《史记》中说文帝“即位二十三年,宫室苑圆狗马滠御无所增益”。有一次文帝想建一座露台,召来匠人计算了一下,需要百金。文帝就说:“百金相当于中等富裕的百姓十家的产业,我住着先帝留下来的宫殿,就常常感到惶恐,还建露台平干什么?

——摘编自范富《汉文帝治国理攻想研究》

根据材料二、三,分析材料一的治国思想在汉初的具体表现及其历史影响。

15.农业是一个国家的立国之本,固国之本。阅读下列材料,结合所学知识,回答问题。

材料一:七八千年前,中国北方和南方的农业……都有了很大发展,耒、耜的出现和普遍使用、粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展,……内部大小血缘集体之间以及个人之间关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二:

材料三:“废井田,开阡陌”是中国土地史上的重大变革,就是把标志土地国有的阡陌封疆去掉、废除奴隶制土地国有制,实行土地私有制。

——2014年6月4日《大众日报》

材料四:(汉景帝)诏曰:“农,天下之本也,黄金、珠玉、饥不可食,寒不可衣……其令国郡务劝农桑……”

(1)根据材料一并结合所学知识,答出原始农业兴起和发展的重要标志(答出两个即可)

(2)据材料二,说出我国春秋时期农业生产力水平提高的重要标志。

(3)结合所学知识指出材料三“土地史上的重大变革”具体指哪一措施?

(4)材料四表明了汉景帝怎样的观点?为此他采取了哪些具体措施,举一例说明。

(5)综上所述,你认为促进农业经济发展的主要因素有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

据所学知识可知,西汉前期的统治者汉高祖吸取秦朝速亡的教训,采取休养生息政策,使经济得到恢复和发展,汉文帝、汉景帝在位时,出现了我国封建社会的第一个治世——文景之治。光武帝是东汉时期的统治者。选项C与题干这段历史无关,符合题意;汉高祖开始实行休养生息的政策,为后来汉文帝和汉景帝时期的文景之治的出现奠定了基础,ABD项都与这一治世有关,不符合题意,排除。故选C项。

2.C

【详解】

根据所学和材料“奖励努力耕作的农民,劝解百官关心农桑。每年春耕时,他们亲自下地耕作”可知,这体现出,鼓励农民进行农业生产,是为了休养生息,C项正确;材料显示重农,没有说抑商,排除A项;材料说的是对农业的政策,不是思想、狱刑,排除BD两项。故选C项。

3.B

【详解】

题目给出的图片为“司(后)母戊”方鼎和“汉并天下”瓦当,它们都属于历史文物遗存,这些文物遗存中的文字有印证历史史实的作用。B项正确;材料中文物是商朝和汉朝的,不能全部呈现汉子的演变过程,排除A项;商朝还没有建立中央集权制度,排除C项;司母戊鼎上文字属于金文,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】

为了稳固自己的统治,汉高祖和他的后继者汉文帝、汉景帝等吸取秦亡的教训,减轻农民的徭役、兵役和赋税负担,到文帝、景帝时期出现了我国历史上第一个盛世--文景之治。因此,题干中他们的根本目的是稳固西汉政权,故D项正确;发展农业生产和改善农民的生活状况是汉初稳固统治而采取的措施,排除AC;使自己名留青史是汉初统治者的主观愿望,排除B项。故选D项。

5.C

【详解】

根据所学可知,刘邦和他的继任者吸取秦朝因暴政速亡的教训,实行休养生息政策,C项正确;穷兵黩武、增加赋税、严刑峻法均属于残暴统治措施,与保养民力,复兴经济的“与民休息”目的不符,排除ABD项。故选C项。

6.C

【详解】

西汉汉文帝、汉景帝时期继续推行休养生息的政策,重视“以德化民”,废除一些严刑苛法,并提倡节俭,以身作则,从而开创了文景之治的局面,C项正确;商纣王、夏桀、周幽王都是历史上有名的暴君或昏君,排除ABD项。故选C项。

7.C

【详解】

秦兼并六国是公元前221年,楚汉战争是公元前206年到公元前202年,文景之治是西汉时期的事件,陈胜、吴广起义是公元前209年。正确的顺序是:①④②③,故排除ABD,C项正确。故选C项。

8.B

【详解】

依据所学可知,秦灭亡后,从公元前206---公元前202年,项羽与刘邦为了争夺帝位,进行了长达四年的楚汉战争,最后刘邦打败了项羽,建立了西汉,故B符合题意;ACD表述错误,不合题意。故此题选B。

9.B

【详解】

根据题干信息“(汉景帝)曰:‘农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,其令郡国务劝农桑。’”可知重视农业生产,结合所学知识可知,西汉王朝在汉景帝时期,继续实行休养生息政策。他们注重农业生产,提倡以农为本,要求各级官吏关心农桑,并进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。因此材料表明“休养生息,以农为本”。B项正确;农业发展带来财富,与题干内容不符,排除A项;出现“文景之治”,题干中没有体现汉文帝,排除C项;西汉初期经济发达,与题干内容不符,排除D项。故选B项。

10.D

【详解】

结合所学知识可知,汉文帝、汉景帝统治时期,政治清明,经济发展,人民生活安定。当时的国力有了很大的增强,国家积累了大量的钱粮,库存的粮食和铜钱非常充盈。这一时期的统治局面,历史上称为“文景之治”。在封建社会,农民始终受到地主阶级的剥削。因此错误的一项是“农民摆脱剥削”。D项符合题意;ABC项与“文景之治”史实相符,但是不符合题意。故选D项。

11.B

【详解】

汉文帝时期开创了文景之治,唐太宗时期创造了贞观之治,他们都是治世统治的缔造者,B项正确;他们都不是王朝国家的开创者和农民起义的发动者,排除AC项;他们主要是缔造了治世,而非传播了思想文化,排除D项。故选B项。

12.C

【详解】

根据所学知识可知,题干《三字经》中“嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争,高祖兴,汉业建”大致意思是秦王嬴政兼并六国实现统一,传至秦二世时秦朝灭亡,后来刘邦和项羽争夺帝位,发生了楚汉之争,汉高祖刘邦胜利,建立西汉,C项正确;由此可知,题干所包含的朝代为秦到西汉,因此,ABD项不符合题意,排除ABD项。故选C项。

13.(1)旧石器时代。举例:元谋人、北京人、山顶洞人(答一例即可)。春秋时期。作用:促进了农业上的深耕细作(促进了生产力的发展)

(2)原因:采用疏通的方法;贡献:建立夏朝。图三为都江堰。

(3)商鞅变法。经济措施:①奖励耕战(耕织);②承认土地私有制,允许土地自由买卖。

(4)统一度量衡制度,统一货币为圆形方孔半两钱。

(5)休养生息政策。“文景之治”。

【详解】

(1)结合所学内容可知,图A中的工具是打制石器,所以这是旧石器时代的工具。旧石器时代的远古居民有元谋人、北京人、山顶洞人等。图B中的工具是铁制工具,这一工具出现于春秋时期。其作用主要是促进了农业上的深耕细作。

(2)原因根据“对洪水进行疏导。常年在外与民众一起奋战”得出是采用疏通的方法;大禹的另一主要历史贡献是建立夏朝。根据“时无荒年,天下谓之‘天府’也”并结合所学内容可知,图三为都江堰。

(3)根据“及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌”并结合所学内容可知,反映的是商鞅变法。经济措施根据“坏井田,开阡陌,急耕战之赏”并结合所学内容可知,主要有奖励耕战(耕织);承认土地私有制,允许土地自由买卖。

(4)根据“一法度衡石丈尺,车同轨,书同文”和图示内容可知包含了统一度量衡制度,统一货币为圆形方孔半两钱等措施。

(5)根据“让士兵复原还乡从事生产;把田租的税率规定为十五税”并结合所学内容可知,这些措施统称为休养生息政策。休养生息政策促进了社会经济的恢复和发展,导致了“文景之治”的出现。

14.具体表现:休养生息政策。

影响:汉初休养生息政策使经济逐渐得以恢复和发展,社会局势稳定下来,出现了“文景之治”,为以后汉武帝的大一统奠定基础。

【详解】

解答第一小问“具体表现”,根据材料二可见,汉朝初期相较于秦朝税收的比重减少,汉文帝、景帝时的税收比重比汉高祖时亦有所减少,结合所学知识可知,汉初实行的休养生息政策是采纳了道家的“无为而治”治国思想的具体表现。第二小问“影响”,根据所学从政治稳定、经济发展、人民生活安定、国力强盛,出现“文景之治”方面作答,同时点明其为之后汉武帝的统一奠定一定基础。

15.(1)农作物的出现、家畜饲养、聚落、磨制石器

(2)铁犁牛耕的出现与使用;

(3)废井田,开阡陌,承认土地私有。

(4)观点:重视农业;提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。

(5) 先进的生产工具、改革、统治者的政策等。

【详解】

(1)根据材料一并结合所学知识可知,原始农业兴起和发展的重要标志是农作物的出现、家畜饲养、聚落、磨制石器。由材料-“七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……可知材料一首先涉及农作物种植,所以农作物的出现是我国春秋时期农业生产力水平提高的重要标志之一;从事农业生产还需要生产工具,所以磨制工具也是标志之一;从事农业生产使的远古居民有了稳定的生活来源,开始过上定居生活,于是聚落出现;在从事农业生产的同时学会饲养家畜,比如猪狗等。

(2)据材料二可知,我国春秋时期农业生产力水平提高的重要标志是铁制农具和牛耕的使用。

(3) 材料三反映的是商鞅变法,“土地史上的重大变革”具体指废除井田制,允许土地自由买卖;

(4)材料四说明汉景帝重视农业;为此,文景帝提倡以农为本,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。

(5)综合上面的材料,我认为可以促进经济的发展的因素有先进的生产工具、改革、统治者的政策等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史