第3课 科举制度的创立和发展 说课课件

图片预览

文档简介

课件23张PPT。第3课

科举制度的创立和发展锦江·成都嘉祥外国语学校

历史教研组 唐婧川教版 《中国历史》 七年级下册教学立意教材分析学情分析教学目标教学策略 一、教材分析 教学过程地位:独立成节;影响深远--重要;

特点:内容简单而零散,与现实关照密切。 科举制度是创立于隋朝,初步发展于唐朝的一种相对公平公开,且影响深远的官员选拔制度。当下,考试依旧是相对公正的人才选拔方式,但是应该以史为鉴,改革考试的内容与形式,以适应新环境下的人才需求。 二、教学立意 初一学生:

a.对科举制度有零散的了解;

b.对科举制和当下考试制度的认识往往简单化、情绪化;

c.缺乏史料分析的训练,但思维活跃,表现欲强,好动而富有创意。

d.我班学生课外阅历丰富,能积极思考,大胆提出各自的见解。 三、学情分析 1.读《草堂笔记》,感知、体验科举制度;

2、根据材料,合作探究科举制度的影响;

3.晒微博:思考当下的考试制度;知识与能力过程与方法情感态度价值观1. 掌握科举制在隋朝创立的史实,了解其创立背景及在唐朝的发展情况;

2. 提高从材料中获取信息,以及多维度思考问题的能力;1.通过了解制度环境中的人物命运,能对科举制有更为客观的认识;

2.能对当下的人才选拔制度有理性的思考。四、教学目标 课程标准:了解科举取士制度的创建。1、抽象的制度和散落的知识点——生动的人物命运一线贯穿(李大山、李小山父子登科的故事)——了解并感知隋唐时期的科举制度。2、丰富的材料+处处铺垫+教师引导和学生自主探究、合作讨论——感知并理性思考科举制度。五、教学策略李小山(唐):《草堂笔记》3、晒微博——对当下考试制度的思考。重点:了解科举制度在隋唐的史实;

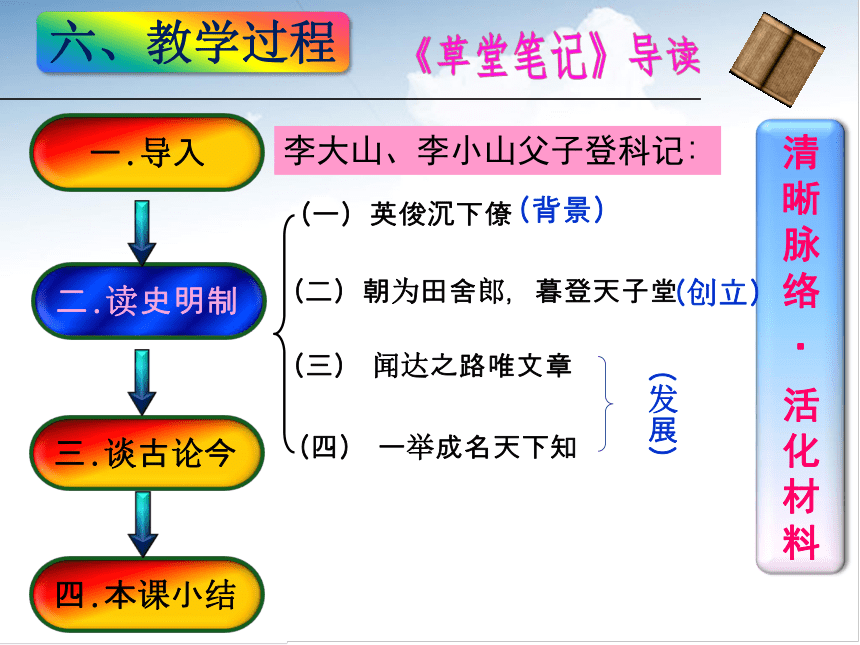

难点:对科举制度及当下考试制度形成理性认识。 一.导入六、教学过程二.读史明制三.谈古论今四.本课小结一.导入视频—生活中科举文化激趣导入·拉近距离今天,我要给大家展示一样宝贝……李小山(唐):《草堂笔记》六、教学过程一.导入三.谈古论今四.本课小结二.读史明制六、教学过程(背景)(发展)清晰脉络·活化材料一.导入二.读史明制三.谈古论今四.本课小结(创立)李大山、李小山父子登科记:第一章 英俊沉下僚 内容简介:李小山之父李大山,南北朝人,才识过人。但是由于家境贫寒,始终没有做官的机会,只能耕田教子。

[ 英俊:指才智杰出的人] 为什么有才识的李大山会不得志? 读史明制地方人才 为什么有才识的李大山会不得志 ?

——九品中正制埋没人才中正第一章 英俊沉下僚背景读史明制自主探究·内化要点第二章 朝为田舍郎,暮登天子堂读史明制内容简介:新皇帝下诏,要不论出身,“分科举人”,但名额甚少,李大山没能考过。几年后,他的表兄从长安来信:太子登基,又开设了新的考试科目选官,录取人数也增多了。李大山又去试了试,不仅高中,还深得皇帝赏识。 两任皇帝分别是谁?是什么改变了李大山的命运?自然衔接· 暗合立意创立背景读史明制内容简介:已是开元年间,从小只会诵读经书的李小山虽然考了个功名,却被兄弟们轻视。于是小山遍访名师,写诗作赋,还时时留心国家大事。几年后,他又去报考其他科目。第三章 闻达之路唯文章环环相扣·启发思考创立背景发展 李小山两次考试的内容有什么不同?是考过了就直接做官吗? 唐:州府试省试殿试读史明制创立背景发展矫枉纠偏·拓展延伸第三章 闻达之路唯文章吏部考察第四章 一举成名天下知读史明制创立背景发展 你知道李小山要参加哪些庆祝活动吗?有我吗?处处留心皆学问第五章 一举成名天下知读史明制创立背景发展芙蓉园里话风流六、教学过程(背景)(发展)——对科举制及当下考试制度的思考一.导入四.本课小结(一)英俊沉下僚(二)朝为田舍郎,暮登天子堂(三) 闻达之路唯文章(四) 一举成名天下知(创立)三.谈古论今二.读史明制铺垫+鼓励读书你还知道谁?谈古论今 “中国的考试制度,就是世界上最古最好的制度。”——孙中山

科举制度是中国的“第五大发明”。——西方人(19世纪) 明清时,科举考试的内容只能出自四书五经,答题必须按呆板固定的格式来写,不能有自己的见解。——《中国历史》抛砖引玉·思维碰撞谈古论今 科举制度究竟产生了什么影响?我们该如何看待当下的考试制度?

科举制度用考试的方式选拔了大量人才,本身体现了相对公平性;之所以退出历史舞台,主要是在考什么,怎么考的环节出了问题。

当下考试制度引发热议科举制度的创立科举制度的发展科举制度的影响科举制度六、教学过程再现框架 ·总揽全局一.导入二.读史明制三.谈古论今四.本课小结附板书: 隋文帝:分科举人

隋炀帝:开设进士科

——标志科举制正式创立第3课 科举制度的创立和发展1、创立:隋考试科目:进士科、明经科……考试程序:州府试——省试2、发展:唐+吏部考察3、科举制的影响谢谢!

科举制度的创立和发展锦江·成都嘉祥外国语学校

历史教研组 唐婧川教版 《中国历史》 七年级下册教学立意教材分析学情分析教学目标教学策略 一、教材分析 教学过程地位:独立成节;影响深远--重要;

特点:内容简单而零散,与现实关照密切。 科举制度是创立于隋朝,初步发展于唐朝的一种相对公平公开,且影响深远的官员选拔制度。当下,考试依旧是相对公正的人才选拔方式,但是应该以史为鉴,改革考试的内容与形式,以适应新环境下的人才需求。 二、教学立意 初一学生:

a.对科举制度有零散的了解;

b.对科举制和当下考试制度的认识往往简单化、情绪化;

c.缺乏史料分析的训练,但思维活跃,表现欲强,好动而富有创意。

d.我班学生课外阅历丰富,能积极思考,大胆提出各自的见解。 三、学情分析 1.读《草堂笔记》,感知、体验科举制度;

2、根据材料,合作探究科举制度的影响;

3.晒微博:思考当下的考试制度;知识与能力过程与方法情感态度价值观1. 掌握科举制在隋朝创立的史实,了解其创立背景及在唐朝的发展情况;

2. 提高从材料中获取信息,以及多维度思考问题的能力;1.通过了解制度环境中的人物命运,能对科举制有更为客观的认识;

2.能对当下的人才选拔制度有理性的思考。四、教学目标 课程标准:了解科举取士制度的创建。1、抽象的制度和散落的知识点——生动的人物命运一线贯穿(李大山、李小山父子登科的故事)——了解并感知隋唐时期的科举制度。2、丰富的材料+处处铺垫+教师引导和学生自主探究、合作讨论——感知并理性思考科举制度。五、教学策略李小山(唐):《草堂笔记》3、晒微博——对当下考试制度的思考。重点:了解科举制度在隋唐的史实;

难点:对科举制度及当下考试制度形成理性认识。 一.导入六、教学过程二.读史明制三.谈古论今四.本课小结一.导入视频—生活中科举文化激趣导入·拉近距离今天,我要给大家展示一样宝贝……李小山(唐):《草堂笔记》六、教学过程一.导入三.谈古论今四.本课小结二.读史明制六、教学过程(背景)(发展)清晰脉络·活化材料一.导入二.读史明制三.谈古论今四.本课小结(创立)李大山、李小山父子登科记:第一章 英俊沉下僚 内容简介:李小山之父李大山,南北朝人,才识过人。但是由于家境贫寒,始终没有做官的机会,只能耕田教子。

[ 英俊:指才智杰出的人] 为什么有才识的李大山会不得志? 读史明制地方人才 为什么有才识的李大山会不得志 ?

——九品中正制埋没人才中正第一章 英俊沉下僚背景读史明制自主探究·内化要点第二章 朝为田舍郎,暮登天子堂读史明制内容简介:新皇帝下诏,要不论出身,“分科举人”,但名额甚少,李大山没能考过。几年后,他的表兄从长安来信:太子登基,又开设了新的考试科目选官,录取人数也增多了。李大山又去试了试,不仅高中,还深得皇帝赏识。 两任皇帝分别是谁?是什么改变了李大山的命运?自然衔接· 暗合立意创立背景读史明制内容简介:已是开元年间,从小只会诵读经书的李小山虽然考了个功名,却被兄弟们轻视。于是小山遍访名师,写诗作赋,还时时留心国家大事。几年后,他又去报考其他科目。第三章 闻达之路唯文章环环相扣·启发思考创立背景发展 李小山两次考试的内容有什么不同?是考过了就直接做官吗? 唐:州府试省试殿试读史明制创立背景发展矫枉纠偏·拓展延伸第三章 闻达之路唯文章吏部考察第四章 一举成名天下知读史明制创立背景发展 你知道李小山要参加哪些庆祝活动吗?有我吗?处处留心皆学问第五章 一举成名天下知读史明制创立背景发展芙蓉园里话风流六、教学过程(背景)(发展)——对科举制及当下考试制度的思考一.导入四.本课小结(一)英俊沉下僚(二)朝为田舍郎,暮登天子堂(三) 闻达之路唯文章(四) 一举成名天下知(创立)三.谈古论今二.读史明制铺垫+鼓励读书你还知道谁?谈古论今 “中国的考试制度,就是世界上最古最好的制度。”——孙中山

科举制度是中国的“第五大发明”。——西方人(19世纪) 明清时,科举考试的内容只能出自四书五经,答题必须按呆板固定的格式来写,不能有自己的见解。——《中国历史》抛砖引玉·思维碰撞谈古论今 科举制度究竟产生了什么影响?我们该如何看待当下的考试制度?

科举制度用考试的方式选拔了大量人才,本身体现了相对公平性;之所以退出历史舞台,主要是在考什么,怎么考的环节出了问题。

当下考试制度引发热议科举制度的创立科举制度的发展科举制度的影响科举制度六、教学过程再现框架 ·总揽全局一.导入二.读史明制三.谈古论今四.本课小结附板书: 隋文帝:分科举人

隋炀帝:开设进士科

——标志科举制正式创立第3课 科举制度的创立和发展1、创立:隋考试科目:进士科、明经科……考试程序:州府试——省试2、发展:唐+吏部考察3、科举制的影响谢谢!

同课章节目录

- 第六学习主题 繁荣与开放的社会

- 第1课 从“开皇之治”到“贞观之治”

- 第2课 走向全盛的唐朝

- 第3课 科举制度的创立和发展

- 第4课 唐朝的民族关系

- 第5课 唐朝的对外文化交流

- 主题活动四 历史遗址考察

- 第七学习主题 民族关系的发展与经济重心的南移

- 第6课 辽、宋、西夏、金的并立

- 第7课 南方经济的发展

- 第8课 宋代的社会生活

- 第9课 成吉思汗与忽必烈

- 第八学习主题 统一的多民族国家的巩固和发展

- 第10课 明清专制集权的加强

- 第11课 明朝的对外经济文化交流

- 第12课 明清时期的反侵略斗争

- 第13课 清朝对边疆地区的治理

- 第14课 封建帝国的危机

- 主题活动五 演讲会

- 第九学习主题 中国古代文化(下)

- 第15课 印刷术、指南针与火药

- 第16课 建筑奇观

- 第17课 科技巨著与史学巨著

- 第18课 唐诗与宋词

- 第19课 明清小说

- 第20课 石窟艺术宝库

- 第21课 书法与绘画

- 主题活动六 走近印刷术

- 主题活动七 中国古代文学艺术欣赏会