(人教新课标)六年级语文上册第六单元教案

文档属性

| 名称 | (人教新课标)六年级语文上册第六单元教案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 24.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-16 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(人教新课标)六年级语文上册第六单元教案

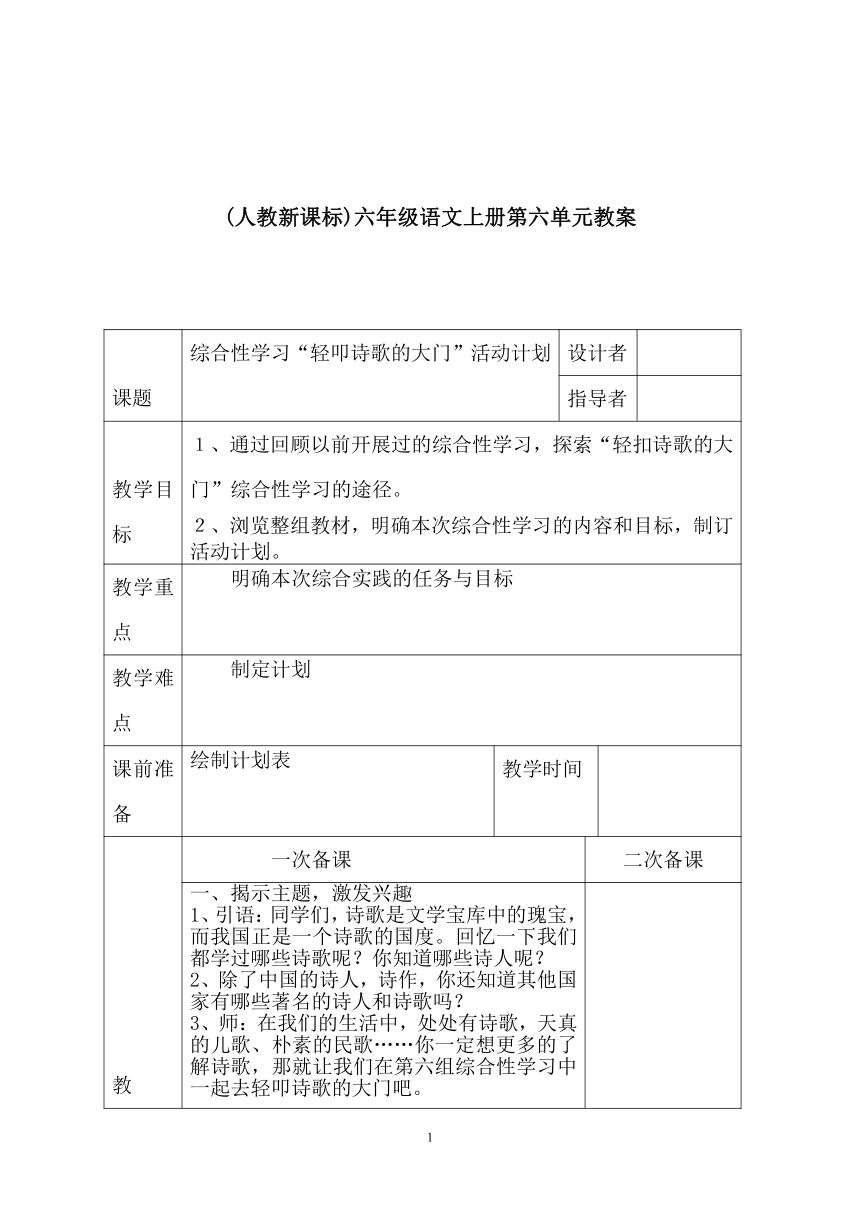

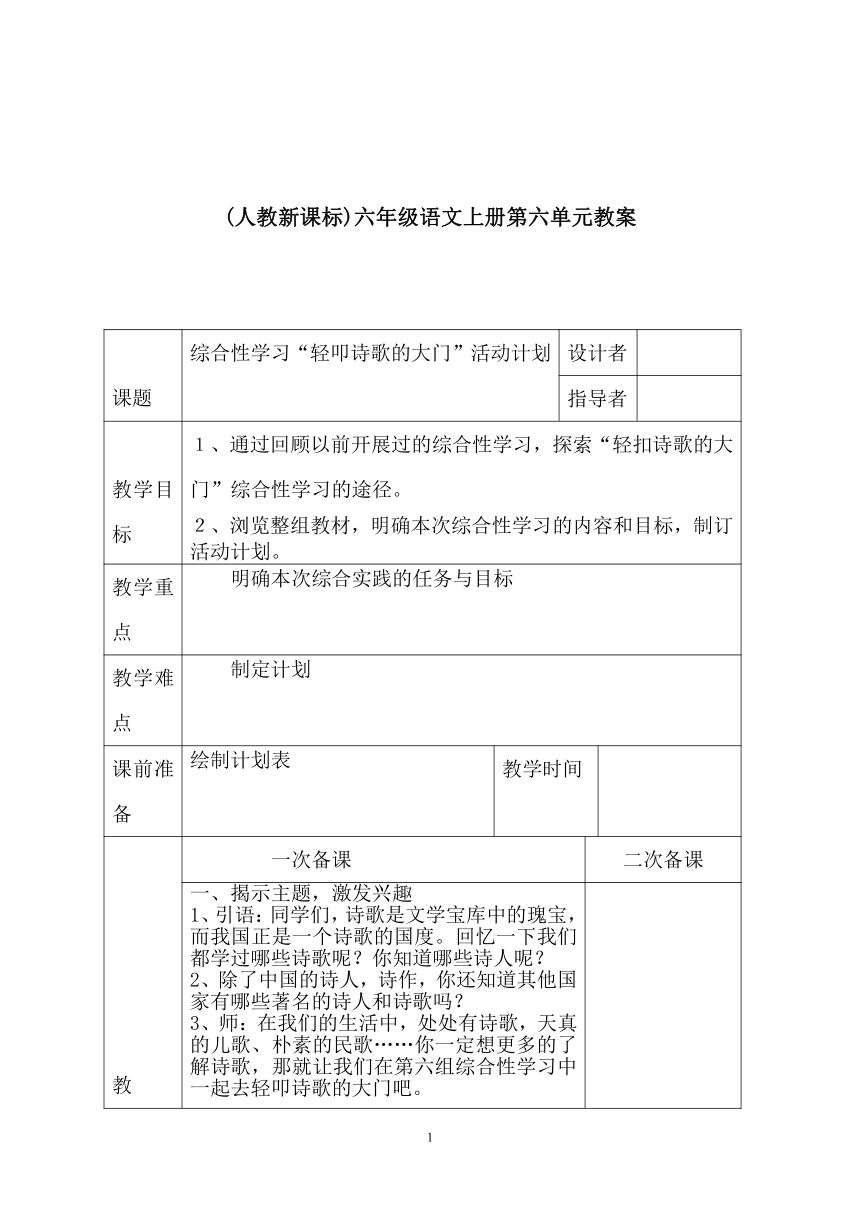

课题 综合性学习“轻叩诗歌的大门”活动计划 设计者

指导者

教学目标 1、通过回顾以前开展过的综合性学习,探索“轻扣诗歌的大门”综合性学习的途径。2、浏览整组教材,明确本次综合性学习的内容和目标,制订活动计划。

教学重点 明确本次综合实践的任务与目标

教学难点 制定计划

课前准备 绘制计划表 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

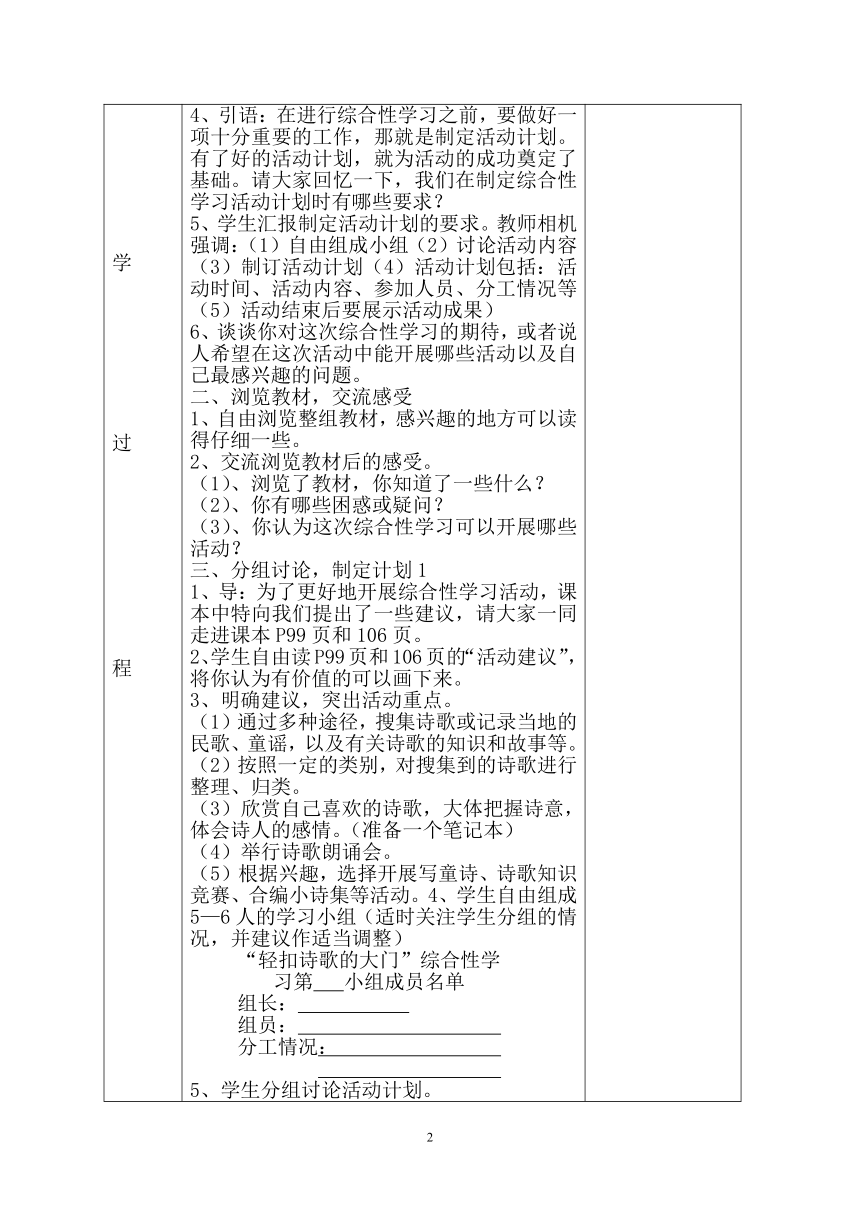

一、揭示主题,激发兴趣1、引语:同学们,诗歌是文学宝库中的瑰宝,而我国正是一个诗歌的国度。回忆一下我们都学过哪些诗歌呢?你知道哪些诗人呢?2、除了中国的诗人,诗作,你还知道其他国家有哪些著名的诗人和诗歌吗?3、师:在我们的生活中,处处有诗歌,天真的儿歌、朴素的民歌……你一定想更多的了解诗歌,那就让我们在第六组综合性学习中一起去轻叩诗歌的大门吧。4、引语:在进行综合性学习之前,要做好一项十分重要的工作,那就是制定活动计划。有了好的活动计划,就为活动的成功奠定了基础。请大家回忆一下,我们在制定综合性学习活动计划时有哪些要求?5、学生汇报制定活动计划的要求。教师相机强调:(1)自由组成小组(2)讨论活动内容(3)制订活动计划(4)活动计划包括:活动时间、活动内容、参加人员、分工情况等(5)活动结束后要展示活动成果)6、谈谈你对这次综合性学习的期待,或者说人希望在这次活动中能开展哪些活动以及自己最感兴趣的问题。二、浏览教材,交流感受1、自由浏览整组教材,感兴趣的地方可以读得仔细一些。2、交流浏览教材后的感受。(1)、浏览了教材,你知道了一些什么?(2)、你有哪些困惑或疑问?(3)、你认为这次综合性学习可以开展哪些活动?三、分组讨论,制定计划11、导:为了更好地开展综合性学习活动,课本中特向我们提出了一些建议,请大家一同走进课本P99页和106页。2、学生自由读P99页和106页的“活动建议”,将你认为有价值的可以画下来。3、明确建议,突出活动重点。(1)通过多种途径,搜集诗歌或记录当地的民歌、童谣,以及有关诗歌的知识和故事等。(2)按照一定的类别,对搜集到的诗歌进行整理、归类。(3)欣赏自己喜欢的诗歌,大体把握诗意,体会诗人的感情。(准备一个笔记本)(4)举行诗歌朗诵会。(5)根据兴趣,选择开展写童诗、诗歌知识竞赛、合编小诗集等活动。4、学生自由组成5—6人的学习小组(适时关注学生分组的情况,并建议作适当调整)“轻扣诗歌的大门”综合性学习第 小组成员名单组长: 组员: 分工情况: 5、学生分组讨论活动计划。(1)、组内充分讨论:想开展哪些活动?可以开展哪些活动?(2)、组内达成共识,真写活动计划表。 小组:“轻扣诗歌的大门”活动计划 小组成员: 活动时间活动内容活动地点活动形式预期效果(提示:讨论时要作好分工,如专人记录讨论结果,专人负责整理整理讨论意见,并形成完整的计划。)四、讨论交流,修改完善活动计划1、以小组为单位汇报活动计划。2、师生共同评议。(教师相机引导,提示注意计划的完整、合理、科学以及活动形式尽量不重复)3、小组根据评议,修改完善活动计划。4、公布活动计划。

教后摘记

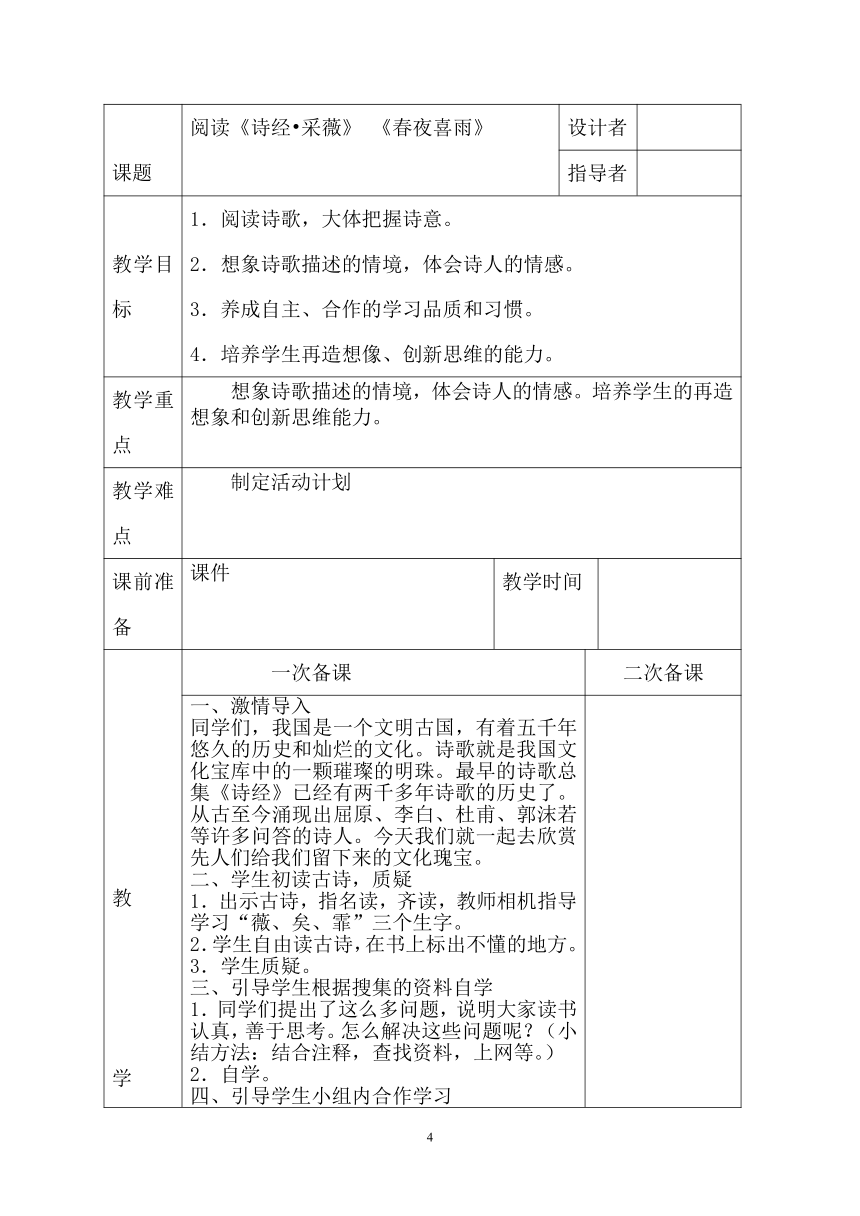

课题 阅读《诗经 采薇》 《春夜喜雨》 设计者

指导者

教学目标 1.阅读诗歌,大体把握诗意。2.想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。3.养成自主、合作的学习品质和习惯。4.培养学生再造想像、创新思维的能力。

教学重点 想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。培养学生的再造想象和创新思维能力。

教学难点 制定活动计划

课前准备 课件 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、激情导入同学们,我国是一个文明古国,有着五千年悠久的历史和灿烂的文化。诗歌就是我国文化宝库中的一颗璀璨的明珠。最早的诗歌总集《诗经》已经有两千多年诗歌的历史了。从古至今涌现出屈原、李白、杜甫、郭沫若等许多问答的诗人。今天我们就一起去欣赏先人们给我们留下来的文化瑰宝。二、学生初读古诗,质疑1.出示古诗,指名读,齐读,教师相机指导学习“薇、矣、霏”三个生字。2.学生自由读古诗,在书上标出不懂的地方。3.学生质疑。三、引导学生根据搜集的资料自学1.同学们提出了这么多问题,说明大家读书认真,善于思考。怎么解决这些问题呢?(小结方法:结合注释,查找资料,上网等。)2.自学。四、引导学生小组内合作学习同学们,你们通过刚才的自学,了解了哪些与诗有关的知识,在小组内和其他同学交流交流。如果还有疑问,也在小组内提出来,请大家帮帮你。五、检查学习效果、组织讨论1.通过自学与讨论,你们有了哪些收获?谁愿意来和大家说一说?2.指名讲解诗句的意思,简单介绍《诗经》。3.教师相机提问重点词“昔、矣、依依、思、霏霏”。4.抽生谈谈诗的大体意思。六、创设情境,加深感悟,引导读背1.播放多媒体课件。生想象当时的情景。2.师作简单讲解:一位远征战士归来,在回乡途中,他抚今追昔,描写了春天和冬天有代表性的自然景物,回想了自己在军中的情况与心情。3.学生根据自己的理解自由练习朗读。4.指名读,师生互读,读后评议,齐读,背诵。七、用同样的方法交流学习唐诗《春夜喜雨》,师引导学生重点体会“喜”字八、背诵这首五言律诗。九、小结延伸,布置作业,拓展学习。这首五言律诗的作者杜甫在对春雨的描述之中,流露出其对春雨的喜悦之情。留下了千古名句“随风潜入夜,润物细无声”。诗人杜甫还给我们留下哪些作品?诗人杜甫还有哪些有趣的故事?学习小组利用活动计划表,收集有关杜甫的生平、作品、轶事。

教后摘记

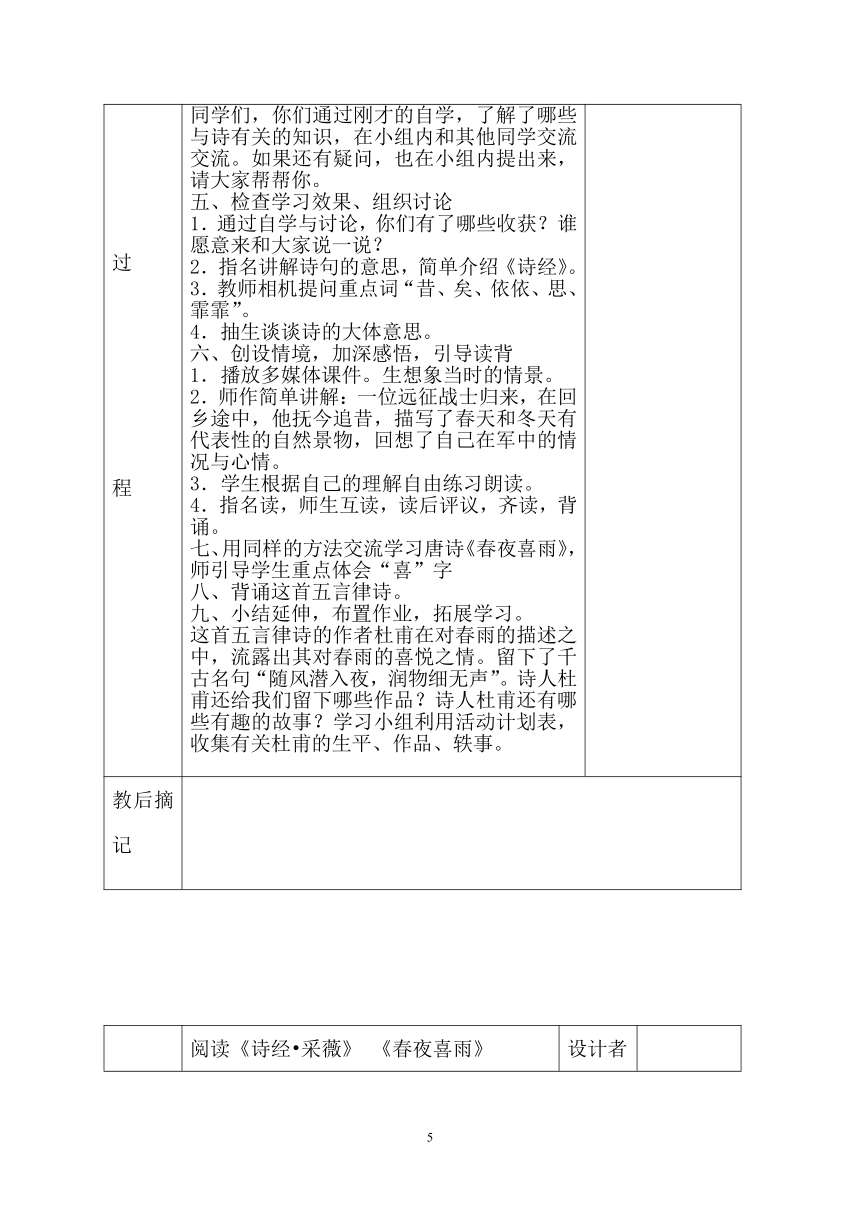

课题 阅读《诗经 采薇》 《春夜喜雨》 设计者

指导者

教学目标 1.阅读诗歌,大体把握诗意。2.想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。3.养成自主、合作的学习品质和习惯。4.培养学生再造想像、创新思维的能力。

教学重点 想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。培养学生的再造想象和创新思维能力。

教学难点 制定活动计划

课前准备 课件 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、激情导入同学们,我国是一个文明古国,有着五千年悠久的历史和灿烂的文化。诗歌就是我国文化宝库中的一颗璀璨的明珠。最早的诗歌总集《诗经》已经有两千多年诗歌的历史了。从古至今涌现出屈原、李白、杜甫、郭沫若等许多问答的诗人。今天我们就一起去欣赏先人们给我们留下来的文化瑰宝。二、学生初读古诗,质疑1.出示古诗,指名读,齐读,教师相机指导学习“薇、矣、霏”三个生字。2.学生自由读古诗,在书上标出不懂的地方。3.学生质疑。三、引导学生根据搜集的资料自学1.同学们提出了这么多问题,说明大家读书认真,善于思考。怎么解决这些问题呢?(小结方法:结合注释,查找资料,上网等。)2.自学。四、引导学生小组内合作学习同学们,你们通过刚才的自学,了解了哪些与诗有关的知识,在小组内和其他同学交流交流。如果还有疑问,也在小组内提出来,请大家帮帮你。五、检查学习效果、组织讨论1.通过自学与讨论,你们有了哪些收获?谁愿意来和大家说一说?2.指名讲解诗句的意思,简单介绍《诗经》。3.教师相机提问重点词“昔、矣、依依、思、霏霏”。4.抽生谈谈诗的大体意思。六、创设情境,加深感悟,引导读背1.播放多媒体课件。生想象当时的情景。2.师作简单讲解:一位远征战士归来,在回乡途中,他抚今追昔,描写了春天和冬天有代表性的自然景物,回想了自己在军中的情况与心情。3.学生根据自己的理解自由练习朗读。4.指名读,师生互读,读后评议,齐读,背诵。七、用同样的方法交流学习唐诗《春夜喜雨》,师引导学生重点体会“喜”字八、背诵这首五言律诗。九、小结延伸,布置作业,拓展学习。这首五言律诗的作者杜甫在对春雨的描述之中,流露出其对春雨的喜悦之情。留下了千古名句“随风潜入夜,润物细无声”。诗人杜甫还给我们留下哪些作品?诗人杜甫还有哪些有趣的故事?学习小组利用活动计划表,收集有关杜甫的生平、作品、轶事。

教后摘记

课题 综合实践课——含“雨”的诗词欣赏与创作 设计者

指导者

教学目标 1、让学生查字典,了解“雨”的意义;2、复习和补充一些含有“雨”字的诗词文。3、促使学生对生活中常见的自然现象——雨进行联想,写一些关于雨的诗句。

教学重点 能通过积累,对带“雨”的诗歌有一定的了解,并学写诗歌。

教学难点 能展开自己的想象,写一些关于“雨”的诗歌。

课前准备 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、兴趣导入1、学生活动:试一试,请写出古诗词中含“雨”字的句子(至少两句)。今天,让我们走进雨,观察雨,与雨为友。在平时的理解中,你们是怎样理解雨的呢?2、学生活动:动动手,查字典,弄清楚“雨”的意义。并把查的内容写在练习本上。请学生板书所查的结果,然后教师 ( http: / / www.teachercn.com" \t "_blank )再出示“参考答案”,提醒学生“雨”是一个多音字,有两种读音,既可作名词,也可作动词,尤其是在古诗词中。引:写“雨”的诗词很多,今天我们只研讨其中的一小部分。打开唐宋诗词作品,随处都可听到雨声。雨原本是一种自然现象,不带任何主观感彩。但诗词中的“雨”,由于融入了作者的思想感情,具备了诗词作者所体验过的丰富的人生意蕴和审美价值。出示:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。天街小雨润如酥, 草色遥看近却无。 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。在这几句诗中,你们看见了怎么的雨?二、雨的变脸(一)从第一句中,我们看见的雨是怎样的?“喜雨”,让大家都感觉特别的美丽,给人以希望,以享受的。1、喜雨往往与滋润万物,唤起勃勃生机联系在一起的。正所谓“春雨贵如油”。一年四季的雨中,也许春雨,特别初春的小雨是最纤柔的,最招人喜爱的。在喜雨诗中流传最广的要数杜甫的《春夜喜雨》了。同学们齐背《春夜喜雨》。赏析这首诗,并让学生思考春雨惹人喜欢的原因:适时、无声。2、还有什么诗歌中也让我们感受到雨是适时、无声的呢?(学生交流)拓展:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。春水碧于天,画船听雨眠。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。(1)如此轻柔的小雨,滋润空气,滋润刚刚复苏的万物生灵,最是让人愉悦宁静闲适。(2)雨中有好境界,雨后更有好景致。过渡:有喜就有悲,喜和悲是事物的两个方面。(二)(板书:悲雨)1、刚才,我提到了清明节,现在,请同学们打一记忆的大门,让我们一同去体验一下清明节人们冒雨去祭奠亲人的那种心情。看看能否背诵一下杜牧的诗作《清明》。(清明时节春光大好,桃杏如云,若心怀哀思,又加“雨纷纷”,路上思亲上坟的人必定“欲断魂”了。)这样的例子在唐诗宋词中屡见不鲜,哪位同学还能举出类似的作品。看这两句诗,分析为什么会让你觉得悲伤。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。综上所述,唐宋诗词中的“雨”不仅仅是一种自然现象,它更是作者主观情意与客观现象结合的产物。雨中有欢欣,雨中有哀怨。雨成为了诗人抒发内心感情的有效载体。王国维有句很有名的话“一切景语皆情语”。景可感人,而主观之情也常常融入客观景物中,让景物更加感人。三、综合练习,关于“雨”的诗歌创作1.“雨”在四季各不相同——“春雨绵绵夏雨急,秋雨凉爽冬夹雪”。课件出示:春夏秋冬的下雨情况请同学们结合自己的生活经历,学写关于带雨字的诗歌。2.学生开始创作,教师巡回指导。3.小组交流,潜词改字。4.作品展示。四、活动小结1.瞧,只要我们用眼,用心去体会大自然的一草一物,都可以让我们感受到其中的许多妙语绝句,看,我们班都成了诗人王国了。同学们,让我们做生活中的有心人吧!2.大组收集大家写的诗句,进行一次手抄报,配上图文,贴于展示台。

课题 综合实践课——含“雨”的诗词欣赏与创作 设计者

指导者

教学目标 1、让学生查字典,了解“雨”的意义;2、复习和补充一些含有“雨”字的诗词文。3、促使学生对生活中常见的自然现象——雨进行联想,写一些关于雨的诗句。

教学重点 能通过积累,对带“雨”的诗歌有一定的了解,并学写诗歌。

教学难点 能展开自己的想象,写一些关于“雨”的诗歌。

课前准备 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、兴趣导入1、学生活动:试一试,请写出古诗词中含“雨”字的句子(至少两句)。今天,让我们走进雨,观察雨,与雨为友。在平时的理解中,你们是怎样理解雨的呢?2、学生活动:动动手,查字典,弄清楚“雨”的意义。并把查的内容写在练习本上。请学生板书所查的结果,然后教师 ( http: / / www.teachercn.com" \t "_blank )再出示“参考答案”,提醒学生“雨”是一个多音字,有两种读音,既可作名词,也可作动词,尤其是在古诗词中。引:写“雨”的诗词很多,今天我们只研讨其中的一小部分。打开唐宋诗词作品,随处都可听到雨声。雨原本是一种自然现象,不带任何主观感彩。但诗词中的“雨”,由于融入了作者的思想感情,具备了诗词作者所体验过的丰富的人生意蕴和审美价值。出示:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。天街小雨润如酥, 草色遥看近却无。 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。在这几句诗中,你们看见了怎么的雨?二、雨的变脸(一)从第一句中,我们看见的雨是怎样的?“喜雨”,让大家都感觉特别的美丽,给人以希望,以享受的。1、喜雨往往与滋润万物,唤起勃勃生机联系在一起的。正所谓“春雨贵如油”。一年四季的雨中,也许春雨,特别初春的小雨是最纤柔的,最招人喜爱的。在喜雨诗中流传最广的要数杜甫的《春夜喜雨》了。同学们齐背《春夜喜雨》。赏析这首诗,并让学生思考春雨惹人喜欢的原因:适时、无声。2、还有什么诗歌中也让我们感受到雨是适时、无声的呢?(学生交流)拓展:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。春水碧于天,画船听雨眠。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。(1)如此轻柔的小雨,滋润空气,滋润刚刚复苏的万物生灵,最是让人愉悦宁静闲适。(2)雨中有好境界,雨后更有好景致。过渡:有喜就有悲,喜和悲是事物的两个方面。(二)(板书:悲雨)1、刚才,我提到了清明节,现在,请同学们打一记忆的大门,让我们一同去体验一下清明节人们冒雨去祭奠亲人的那种心情。看看能否背诵一下杜牧的诗作《清明》。(清明时节春光大好,桃杏如云,若心怀哀思,又加“雨纷纷”,路上思亲上坟的人必定“欲断魂”了。)这样的例子在唐诗宋词中屡见不鲜,哪位同学还能举出类似的作品。看这两句诗,分析为什么会让你觉得悲伤。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。综上所述,唐宋诗词中的“雨”不仅仅是一种自然现象,它更是作者主观情意与客观现象结合的产物。雨中有欢欣,雨中有哀怨。雨成为了诗人抒发内心感情的有效载体。王国维有句很有名的话“一切景语皆情语”。景可感人,而主观之情也常常融入客观景物中,让景物更加感人。三、综合练习,关于“雨”的诗歌创作1.“雨”在四季各不相同——“春雨绵绵夏雨急,秋雨凉爽冬夹雪”。课件出示:春夏秋冬的下雨情况请同学们结合自己的生活经历,学写关于带雨字的诗歌。2.学生开始创作,教师巡回指导。3.小组交流,潜词改字。4.作品展示。四、活动小结1.瞧,只要我们用眼,用心去体会大自然的一草一物,都可以让我们感受到其中的许多妙语绝句,看,我们班都成了诗人王国了。同学们,让我们做生活中的有心人吧!2.大组收集大家写的诗句,进行一次手抄报,配上图文,贴于展示台。

教后摘记

课题 综合实践课——编辑诗集 设计者

指导者

教学目标 1、学习、《给诗加“腰”》、《诗中的“秋”》,学习欣赏诗歌和读诗的方法。2、积累关于秋天的诗歌,课堂交流。3、小组合作编辑诗集,并加入鉴赏内容。

教学重点 学会欣赏诗歌和读诗的方法。能通过学习,自己独立编辑诗歌。

教学难点 通过学习与锻炼,能自己独立积累与编辑诗歌。

课前准备 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、学习两篇课文1、学习《给诗加“腰”》,谈谈自己的感受,小组交流自己收集的诗歌故事。2、读读《诗中的“秋”》,交流体会,还可以交流自己读诗的方法。二、导入活动,交流设想今天,我们大家把前几天收集起来的关于秋天的诗歌给展示出来,汇报我们的成果。1、小组交流,每位同学拿出自己收集的关于秋天的诗歌,并告诉大家这句诗的出处、作者、以及诗歌的含义。2、大家拿出准备好的5张32K纸,把你收集的诗歌现场书写一遍,并在诗歌后面写上你觉得自己对这诗歌的理解。3、小组长收集各成员诗歌,准备装订成集。三、小组合作,编辑诗集1、关于栏目内容封面:诗集名称、作者姓名等。附页:请老师或同学写序。目录:书写诗歌名称、收集人、页码。2、关于分工注意提高效率,在每个时段每个同学都要有事情做。可以一人或几人做一个栏目。3、大家开始编写诗集,教师巡回辅导。四、交流展示,欣赏成果1.请小组上台展示他们的诗集并作介绍,师生予以点评。2.把诗集挂在读书角,方便大家翻阅。五、小结延续,提醒准备1.经过今天的合作遍诗集,你有什么感受?(学生谈感受,教师给予鼓励。)2.课外同学们还可以把自己收集到的诗歌和自己写的诗编辑成一本诗集,拿到班上来交流,供大家学习。

教后摘记

课题 诗海拾贝阅读材料教学设计(2) 设计者

指导者

教材理解 在诗海拾贝中,编者选择了六首古诗,按诗经、唐诗、宋词、元曲再到现代诗的顺序编排。六首诗大多是写自然景物,前五首为我国诗人所写,第六首是外国诗人写的。《西江月·夜行黄沙道中》是宋代辛弃疾的一首吟咏田园风光的词。阅读这首词,要注意时间和地点。时间是夏天的夜晚,地点是有山有水的农村田野。这首词描写的是人们熟悉的月、鸟、蝉、蛙、星、雨、店、桥,然而诗人把这些形象巧妙地组织起来,却让我们感受到一种恬静的美。阅读这首词,可以引导学生凭借注释,借助工具书读懂这首词的大意。《天净沙·秋》是元代散曲家白朴描写秋景的一首小令。也叫元散曲,它相对于词来说要灵活一些,虽然有一定格律,但字数要求每那么严格,句子长短不一,几乎每句都有押韵。在这首小令中,诗人先用了孤村、落日等6个典型景物来表现秋的萧瑟接着用“飞鸿”这一句,把静寂的景物和飞翔的大雁联系起来,静中有动。最后用“青山”“白草”两句,把美丽的秋景呈现在眼前,阅读这首散曲时,可以与唐诗宋词联系起来,比较学习。在欣赏古诗的韵味的同时,了解诗歌的不同形式。并在课后进行收集,为后面的给诗歌分类作准备。

教学目标 1、引导学生利用工具书读通《西江月·夜行黄沙道中》和《天净沙·秋》两首古诗,大体把握诗歌大意。2、想象诗歌描述的情境,体会诗歌的情感。3、通过这两首古诗的学习,了解诗、词、曲的特点。4.通过阅读诗歌,感受诗歌的魅力。

教学重点 引导学生通过合作学习,大体把握诗歌大意,想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。

教学难点 体会诗歌的情感,感受诗歌的魅力。

课前准备 课前让学生搜集诗、词、曲的有关资料。 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、复习导入同学们,上一节课我们欣赏了一首诗经和一首唐诗,谁来说说唐诗的特点?在我国古代,诗歌写作有三种形式,即诗、词、曲。上节课我们学习了诗经和唐诗,这节课我们一起去欣赏诗歌另外两种形式——词和曲。二、初读诗歌1、自由地读诗歌,遇到不认识的字,自已查字典解决,把诗歌读通顺。2、小组合作读,比比谁读得流利,有节奏,优美,并读出古诗的韵味来。3、指名学生朗读,同学评议,师相机引导学生读出诗歌的节奏。三、走近诗歌1、学生小组合作学习,结合课后注释、词典理解两首诗歌的大意。2、检查学习成果(1)理解题目“西江月”:是词牌名,夜行黄山道中是词的内容。师介绍黄沙道:

黄沙,就是指黄沙岭。辛弃疾当时隐居在江西上饶,那里有一个黄沙岭,高约50多米,深而且敞豁,可容纳上百人。下有两股泉,水从石中流出,可灌溉农田十多亩。黄沙岭一带风景优美,辛弃疾隐居上饶时常到这里去游玩。“天净沙”是曲牌名,秋是曲的内容。(2)指名说说个别词语的意思。别枝惊雀:惊动喜鹊飞离树枝。见:同“现”。 听取:听到。七八个星天外:天外七八个星。 两三点雨山前:山前两三点雨。茅店:乡村小客舍。旧时茅店社林边,路转溪头忽见:道路转过溪头,忽然出现社林旁边旧时住过的茅店。飞鸿影下:雁影掠过。3、学生同桌或小组内说说诗歌的大意。4、全班交流,互相补充。5、在理解的基础上有感情地朗读。四、走进诗歌,走进诗人1、默读诗歌,体会两首诗歌的意思。2、选择自己感兴趣的诗品读,体会诗歌所蕴含的意境及作者的情感。3、在小组内交流自己品读的收获:① 选择自己喜欢的诗,说说你在阅读时仿佛看到了什么?又听到了什么?眼前出现了怎样的一幅画面。② 作者面对这样一幅画面,又想到了什么呢?你从中会到了作者什么样的情感?4、在班上交流自己阅读的体会,师相机指导:《西江月·夜行黄沙道中》是宋代著名爱国词人辛弃疾的一首吟咏田园风光的词。词人把人们熟悉的月、鸟、蝉、蛙、星、雨、店、桥巧妙地组织起来,让我们感受到一种恬静的美。整首词体现了词人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。这也正是作才忘怀于大自然所得到的欢乐。《天净沙·秋》这首曲是元代散民家白朴描写秋景的一首小令,但其中没有秋景的清萧,没有悲凉的情绪。有的却是色彩鲜明的美丽的秋景。如曲中的“白草”“红叶”“黄花”三个词语,让我们感觉到秋天是那么的色彩鲜明。同时,全曲没用一个“秋”字,却传达出了浓郁的秋意。整首曲诗人巧妙地并列六组名词来描摹了一幅地面与天空的和谐画面:太阳落山,彩霞满天,小村披拂着斜晖;炊烟袅袅几如凝止,老树枝桠不动纹丝,乌鸦树羽辍立枝头。在这一片宁静的秋景当中,突然掠过一只大雁,飞下地面。曲中,静中有动,动静结合。5、分小组赛读,看看哪组最能读出作者的情感。6、背诵诗歌。五、比较形式1、学生朗读比较《春夜喜雨》、《西江月·夜行黄沙道中》、《天净沙·秋》三首诗歌在内容和写作上的异同。2、学生交流,教师相机点拨:(1)相同点:这三首诗歌的内容都是写自然景物的。(2)不同点:诗、词、曲是古代诗歌的三种形式。《春夜喜雨》是一首唐诗,诗盛行于唐代,它的字数、句数、平仄、用韵等都有严格的规定。《西江月·夜行黄沙道中》是一首词,词盛行于宋代,它的调有定格,句子有定数,字有定声。词有单调、双调之分。单调就只有一段,如《忆江南》,双调就是分为两大段,即上下两片(阙),两段的平仄、字数是相等或大致相等的;《天净沙·秋》是一首小令(曲的一种),曲盛行于元朝,体式与词相近,它可以在字数定格外加衬字,多使用于口语,句式较为灵活,语言也比较通俗。六、诵读积累词曲,尝试诗韵吟唱1、你平时积累的词中有没有被改编成歌曲的?2、教师推荐诵读、欣赏《水调歌头·明月几时有》明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。七、拓展延伸1、课后背诵这两首诗歌。2、以小组为单位,课外收集感兴趣的唐诗、宋词、元曲,并按不同类别进行归类。

教后摘记

PAGE

24

课题 综合性学习“轻叩诗歌的大门”活动计划 设计者

指导者

教学目标 1、通过回顾以前开展过的综合性学习,探索“轻扣诗歌的大门”综合性学习的途径。2、浏览整组教材,明确本次综合性学习的内容和目标,制订活动计划。

教学重点 明确本次综合实践的任务与目标

教学难点 制定计划

课前准备 绘制计划表 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、揭示主题,激发兴趣1、引语:同学们,诗歌是文学宝库中的瑰宝,而我国正是一个诗歌的国度。回忆一下我们都学过哪些诗歌呢?你知道哪些诗人呢?2、除了中国的诗人,诗作,你还知道其他国家有哪些著名的诗人和诗歌吗?3、师:在我们的生活中,处处有诗歌,天真的儿歌、朴素的民歌……你一定想更多的了解诗歌,那就让我们在第六组综合性学习中一起去轻叩诗歌的大门吧。4、引语:在进行综合性学习之前,要做好一项十分重要的工作,那就是制定活动计划。有了好的活动计划,就为活动的成功奠定了基础。请大家回忆一下,我们在制定综合性学习活动计划时有哪些要求?5、学生汇报制定活动计划的要求。教师相机强调:(1)自由组成小组(2)讨论活动内容(3)制订活动计划(4)活动计划包括:活动时间、活动内容、参加人员、分工情况等(5)活动结束后要展示活动成果)6、谈谈你对这次综合性学习的期待,或者说人希望在这次活动中能开展哪些活动以及自己最感兴趣的问题。二、浏览教材,交流感受1、自由浏览整组教材,感兴趣的地方可以读得仔细一些。2、交流浏览教材后的感受。(1)、浏览了教材,你知道了一些什么?(2)、你有哪些困惑或疑问?(3)、你认为这次综合性学习可以开展哪些活动?三、分组讨论,制定计划11、导:为了更好地开展综合性学习活动,课本中特向我们提出了一些建议,请大家一同走进课本P99页和106页。2、学生自由读P99页和106页的“活动建议”,将你认为有价值的可以画下来。3、明确建议,突出活动重点。(1)通过多种途径,搜集诗歌或记录当地的民歌、童谣,以及有关诗歌的知识和故事等。(2)按照一定的类别,对搜集到的诗歌进行整理、归类。(3)欣赏自己喜欢的诗歌,大体把握诗意,体会诗人的感情。(准备一个笔记本)(4)举行诗歌朗诵会。(5)根据兴趣,选择开展写童诗、诗歌知识竞赛、合编小诗集等活动。4、学生自由组成5—6人的学习小组(适时关注学生分组的情况,并建议作适当调整)“轻扣诗歌的大门”综合性学习第 小组成员名单组长: 组员: 分工情况: 5、学生分组讨论活动计划。(1)、组内充分讨论:想开展哪些活动?可以开展哪些活动?(2)、组内达成共识,真写活动计划表。 小组:“轻扣诗歌的大门”活动计划 小组成员: 活动时间活动内容活动地点活动形式预期效果(提示:讨论时要作好分工,如专人记录讨论结果,专人负责整理整理讨论意见,并形成完整的计划。)四、讨论交流,修改完善活动计划1、以小组为单位汇报活动计划。2、师生共同评议。(教师相机引导,提示注意计划的完整、合理、科学以及活动形式尽量不重复)3、小组根据评议,修改完善活动计划。4、公布活动计划。

教后摘记

课题 阅读《诗经 采薇》 《春夜喜雨》 设计者

指导者

教学目标 1.阅读诗歌,大体把握诗意。2.想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。3.养成自主、合作的学习品质和习惯。4.培养学生再造想像、创新思维的能力。

教学重点 想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。培养学生的再造想象和创新思维能力。

教学难点 制定活动计划

课前准备 课件 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、激情导入同学们,我国是一个文明古国,有着五千年悠久的历史和灿烂的文化。诗歌就是我国文化宝库中的一颗璀璨的明珠。最早的诗歌总集《诗经》已经有两千多年诗歌的历史了。从古至今涌现出屈原、李白、杜甫、郭沫若等许多问答的诗人。今天我们就一起去欣赏先人们给我们留下来的文化瑰宝。二、学生初读古诗,质疑1.出示古诗,指名读,齐读,教师相机指导学习“薇、矣、霏”三个生字。2.学生自由读古诗,在书上标出不懂的地方。3.学生质疑。三、引导学生根据搜集的资料自学1.同学们提出了这么多问题,说明大家读书认真,善于思考。怎么解决这些问题呢?(小结方法:结合注释,查找资料,上网等。)2.自学。四、引导学生小组内合作学习同学们,你们通过刚才的自学,了解了哪些与诗有关的知识,在小组内和其他同学交流交流。如果还有疑问,也在小组内提出来,请大家帮帮你。五、检查学习效果、组织讨论1.通过自学与讨论,你们有了哪些收获?谁愿意来和大家说一说?2.指名讲解诗句的意思,简单介绍《诗经》。3.教师相机提问重点词“昔、矣、依依、思、霏霏”。4.抽生谈谈诗的大体意思。六、创设情境,加深感悟,引导读背1.播放多媒体课件。生想象当时的情景。2.师作简单讲解:一位远征战士归来,在回乡途中,他抚今追昔,描写了春天和冬天有代表性的自然景物,回想了自己在军中的情况与心情。3.学生根据自己的理解自由练习朗读。4.指名读,师生互读,读后评议,齐读,背诵。七、用同样的方法交流学习唐诗《春夜喜雨》,师引导学生重点体会“喜”字八、背诵这首五言律诗。九、小结延伸,布置作业,拓展学习。这首五言律诗的作者杜甫在对春雨的描述之中,流露出其对春雨的喜悦之情。留下了千古名句“随风潜入夜,润物细无声”。诗人杜甫还给我们留下哪些作品?诗人杜甫还有哪些有趣的故事?学习小组利用活动计划表,收集有关杜甫的生平、作品、轶事。

教后摘记

课题 阅读《诗经 采薇》 《春夜喜雨》 设计者

指导者

教学目标 1.阅读诗歌,大体把握诗意。2.想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。3.养成自主、合作的学习品质和习惯。4.培养学生再造想像、创新思维的能力。

教学重点 想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。培养学生的再造想象和创新思维能力。

教学难点 制定活动计划

课前准备 课件 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、激情导入同学们,我国是一个文明古国,有着五千年悠久的历史和灿烂的文化。诗歌就是我国文化宝库中的一颗璀璨的明珠。最早的诗歌总集《诗经》已经有两千多年诗歌的历史了。从古至今涌现出屈原、李白、杜甫、郭沫若等许多问答的诗人。今天我们就一起去欣赏先人们给我们留下来的文化瑰宝。二、学生初读古诗,质疑1.出示古诗,指名读,齐读,教师相机指导学习“薇、矣、霏”三个生字。2.学生自由读古诗,在书上标出不懂的地方。3.学生质疑。三、引导学生根据搜集的资料自学1.同学们提出了这么多问题,说明大家读书认真,善于思考。怎么解决这些问题呢?(小结方法:结合注释,查找资料,上网等。)2.自学。四、引导学生小组内合作学习同学们,你们通过刚才的自学,了解了哪些与诗有关的知识,在小组内和其他同学交流交流。如果还有疑问,也在小组内提出来,请大家帮帮你。五、检查学习效果、组织讨论1.通过自学与讨论,你们有了哪些收获?谁愿意来和大家说一说?2.指名讲解诗句的意思,简单介绍《诗经》。3.教师相机提问重点词“昔、矣、依依、思、霏霏”。4.抽生谈谈诗的大体意思。六、创设情境,加深感悟,引导读背1.播放多媒体课件。生想象当时的情景。2.师作简单讲解:一位远征战士归来,在回乡途中,他抚今追昔,描写了春天和冬天有代表性的自然景物,回想了自己在军中的情况与心情。3.学生根据自己的理解自由练习朗读。4.指名读,师生互读,读后评议,齐读,背诵。七、用同样的方法交流学习唐诗《春夜喜雨》,师引导学生重点体会“喜”字八、背诵这首五言律诗。九、小结延伸,布置作业,拓展学习。这首五言律诗的作者杜甫在对春雨的描述之中,流露出其对春雨的喜悦之情。留下了千古名句“随风潜入夜,润物细无声”。诗人杜甫还给我们留下哪些作品?诗人杜甫还有哪些有趣的故事?学习小组利用活动计划表,收集有关杜甫的生平、作品、轶事。

教后摘记

课题 综合实践课——含“雨”的诗词欣赏与创作 设计者

指导者

教学目标 1、让学生查字典,了解“雨”的意义;2、复习和补充一些含有“雨”字的诗词文。3、促使学生对生活中常见的自然现象——雨进行联想,写一些关于雨的诗句。

教学重点 能通过积累,对带“雨”的诗歌有一定的了解,并学写诗歌。

教学难点 能展开自己的想象,写一些关于“雨”的诗歌。

课前准备 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、兴趣导入1、学生活动:试一试,请写出古诗词中含“雨”字的句子(至少两句)。今天,让我们走进雨,观察雨,与雨为友。在平时的理解中,你们是怎样理解雨的呢?2、学生活动:动动手,查字典,弄清楚“雨”的意义。并把查的内容写在练习本上。请学生板书所查的结果,然后教师 ( http: / / www.teachercn.com" \t "_blank )再出示“参考答案”,提醒学生“雨”是一个多音字,有两种读音,既可作名词,也可作动词,尤其是在古诗词中。引:写“雨”的诗词很多,今天我们只研讨其中的一小部分。打开唐宋诗词作品,随处都可听到雨声。雨原本是一种自然现象,不带任何主观感彩。但诗词中的“雨”,由于融入了作者的思想感情,具备了诗词作者所体验过的丰富的人生意蕴和审美价值。出示:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。天街小雨润如酥, 草色遥看近却无。 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。在这几句诗中,你们看见了怎么的雨?二、雨的变脸(一)从第一句中,我们看见的雨是怎样的?“喜雨”,让大家都感觉特别的美丽,给人以希望,以享受的。1、喜雨往往与滋润万物,唤起勃勃生机联系在一起的。正所谓“春雨贵如油”。一年四季的雨中,也许春雨,特别初春的小雨是最纤柔的,最招人喜爱的。在喜雨诗中流传最广的要数杜甫的《春夜喜雨》了。同学们齐背《春夜喜雨》。赏析这首诗,并让学生思考春雨惹人喜欢的原因:适时、无声。2、还有什么诗歌中也让我们感受到雨是适时、无声的呢?(学生交流)拓展:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。春水碧于天,画船听雨眠。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。(1)如此轻柔的小雨,滋润空气,滋润刚刚复苏的万物生灵,最是让人愉悦宁静闲适。(2)雨中有好境界,雨后更有好景致。过渡:有喜就有悲,喜和悲是事物的两个方面。(二)(板书:悲雨)1、刚才,我提到了清明节,现在,请同学们打一记忆的大门,让我们一同去体验一下清明节人们冒雨去祭奠亲人的那种心情。看看能否背诵一下杜牧的诗作《清明》。(清明时节春光大好,桃杏如云,若心怀哀思,又加“雨纷纷”,路上思亲上坟的人必定“欲断魂”了。)这样的例子在唐诗宋词中屡见不鲜,哪位同学还能举出类似的作品。看这两句诗,分析为什么会让你觉得悲伤。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。综上所述,唐宋诗词中的“雨”不仅仅是一种自然现象,它更是作者主观情意与客观现象结合的产物。雨中有欢欣,雨中有哀怨。雨成为了诗人抒发内心感情的有效载体。王国维有句很有名的话“一切景语皆情语”。景可感人,而主观之情也常常融入客观景物中,让景物更加感人。三、综合练习,关于“雨”的诗歌创作1.“雨”在四季各不相同——“春雨绵绵夏雨急,秋雨凉爽冬夹雪”。课件出示:春夏秋冬的下雨情况请同学们结合自己的生活经历,学写关于带雨字的诗歌。2.学生开始创作,教师巡回指导。3.小组交流,潜词改字。4.作品展示。四、活动小结1.瞧,只要我们用眼,用心去体会大自然的一草一物,都可以让我们感受到其中的许多妙语绝句,看,我们班都成了诗人王国了。同学们,让我们做生活中的有心人吧!2.大组收集大家写的诗句,进行一次手抄报,配上图文,贴于展示台。

课题 综合实践课——含“雨”的诗词欣赏与创作 设计者

指导者

教学目标 1、让学生查字典,了解“雨”的意义;2、复习和补充一些含有“雨”字的诗词文。3、促使学生对生活中常见的自然现象——雨进行联想,写一些关于雨的诗句。

教学重点 能通过积累,对带“雨”的诗歌有一定的了解,并学写诗歌。

教学难点 能展开自己的想象,写一些关于“雨”的诗歌。

课前准备 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、兴趣导入1、学生活动:试一试,请写出古诗词中含“雨”字的句子(至少两句)。今天,让我们走进雨,观察雨,与雨为友。在平时的理解中,你们是怎样理解雨的呢?2、学生活动:动动手,查字典,弄清楚“雨”的意义。并把查的内容写在练习本上。请学生板书所查的结果,然后教师 ( http: / / www.teachercn.com" \t "_blank )再出示“参考答案”,提醒学生“雨”是一个多音字,有两种读音,既可作名词,也可作动词,尤其是在古诗词中。引:写“雨”的诗词很多,今天我们只研讨其中的一小部分。打开唐宋诗词作品,随处都可听到雨声。雨原本是一种自然现象,不带任何主观感彩。但诗词中的“雨”,由于融入了作者的思想感情,具备了诗词作者所体验过的丰富的人生意蕴和审美价值。出示:好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。天街小雨润如酥, 草色遥看近却无。 清明时节雨纷纷, 路上行人欲断魂。在这几句诗中,你们看见了怎么的雨?二、雨的变脸(一)从第一句中,我们看见的雨是怎样的?“喜雨”,让大家都感觉特别的美丽,给人以希望,以享受的。1、喜雨往往与滋润万物,唤起勃勃生机联系在一起的。正所谓“春雨贵如油”。一年四季的雨中,也许春雨,特别初春的小雨是最纤柔的,最招人喜爱的。在喜雨诗中流传最广的要数杜甫的《春夜喜雨》了。同学们齐背《春夜喜雨》。赏析这首诗,并让学生思考春雨惹人喜欢的原因:适时、无声。2、还有什么诗歌中也让我们感受到雨是适时、无声的呢?(学生交流)拓展:沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。春水碧于天,画船听雨眠。兰溪三日桃花雨,半夜鲤鱼来上滩。(1)如此轻柔的小雨,滋润空气,滋润刚刚复苏的万物生灵,最是让人愉悦宁静闲适。(2)雨中有好境界,雨后更有好景致。过渡:有喜就有悲,喜和悲是事物的两个方面。(二)(板书:悲雨)1、刚才,我提到了清明节,现在,请同学们打一记忆的大门,让我们一同去体验一下清明节人们冒雨去祭奠亲人的那种心情。看看能否背诵一下杜牧的诗作《清明》。(清明时节春光大好,桃杏如云,若心怀哀思,又加“雨纷纷”,路上思亲上坟的人必定“欲断魂”了。)这样的例子在唐诗宋词中屡见不鲜,哪位同学还能举出类似的作品。看这两句诗,分析为什么会让你觉得悲伤。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。综上所述,唐宋诗词中的“雨”不仅仅是一种自然现象,它更是作者主观情意与客观现象结合的产物。雨中有欢欣,雨中有哀怨。雨成为了诗人抒发内心感情的有效载体。王国维有句很有名的话“一切景语皆情语”。景可感人,而主观之情也常常融入客观景物中,让景物更加感人。三、综合练习,关于“雨”的诗歌创作1.“雨”在四季各不相同——“春雨绵绵夏雨急,秋雨凉爽冬夹雪”。课件出示:春夏秋冬的下雨情况请同学们结合自己的生活经历,学写关于带雨字的诗歌。2.学生开始创作,教师巡回指导。3.小组交流,潜词改字。4.作品展示。四、活动小结1.瞧,只要我们用眼,用心去体会大自然的一草一物,都可以让我们感受到其中的许多妙语绝句,看,我们班都成了诗人王国了。同学们,让我们做生活中的有心人吧!2.大组收集大家写的诗句,进行一次手抄报,配上图文,贴于展示台。

教后摘记

课题 综合实践课——编辑诗集 设计者

指导者

教学目标 1、学习、《给诗加“腰”》、《诗中的“秋”》,学习欣赏诗歌和读诗的方法。2、积累关于秋天的诗歌,课堂交流。3、小组合作编辑诗集,并加入鉴赏内容。

教学重点 学会欣赏诗歌和读诗的方法。能通过学习,自己独立编辑诗歌。

教学难点 通过学习与锻炼,能自己独立积累与编辑诗歌。

课前准备 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、学习两篇课文1、学习《给诗加“腰”》,谈谈自己的感受,小组交流自己收集的诗歌故事。2、读读《诗中的“秋”》,交流体会,还可以交流自己读诗的方法。二、导入活动,交流设想今天,我们大家把前几天收集起来的关于秋天的诗歌给展示出来,汇报我们的成果。1、小组交流,每位同学拿出自己收集的关于秋天的诗歌,并告诉大家这句诗的出处、作者、以及诗歌的含义。2、大家拿出准备好的5张32K纸,把你收集的诗歌现场书写一遍,并在诗歌后面写上你觉得自己对这诗歌的理解。3、小组长收集各成员诗歌,准备装订成集。三、小组合作,编辑诗集1、关于栏目内容封面:诗集名称、作者姓名等。附页:请老师或同学写序。目录:书写诗歌名称、收集人、页码。2、关于分工注意提高效率,在每个时段每个同学都要有事情做。可以一人或几人做一个栏目。3、大家开始编写诗集,教师巡回辅导。四、交流展示,欣赏成果1.请小组上台展示他们的诗集并作介绍,师生予以点评。2.把诗集挂在读书角,方便大家翻阅。五、小结延续,提醒准备1.经过今天的合作遍诗集,你有什么感受?(学生谈感受,教师给予鼓励。)2.课外同学们还可以把自己收集到的诗歌和自己写的诗编辑成一本诗集,拿到班上来交流,供大家学习。

教后摘记

课题 诗海拾贝阅读材料教学设计(2) 设计者

指导者

教材理解 在诗海拾贝中,编者选择了六首古诗,按诗经、唐诗、宋词、元曲再到现代诗的顺序编排。六首诗大多是写自然景物,前五首为我国诗人所写,第六首是外国诗人写的。《西江月·夜行黄沙道中》是宋代辛弃疾的一首吟咏田园风光的词。阅读这首词,要注意时间和地点。时间是夏天的夜晚,地点是有山有水的农村田野。这首词描写的是人们熟悉的月、鸟、蝉、蛙、星、雨、店、桥,然而诗人把这些形象巧妙地组织起来,却让我们感受到一种恬静的美。阅读这首词,可以引导学生凭借注释,借助工具书读懂这首词的大意。《天净沙·秋》是元代散曲家白朴描写秋景的一首小令。也叫元散曲,它相对于词来说要灵活一些,虽然有一定格律,但字数要求每那么严格,句子长短不一,几乎每句都有押韵。在这首小令中,诗人先用了孤村、落日等6个典型景物来表现秋的萧瑟接着用“飞鸿”这一句,把静寂的景物和飞翔的大雁联系起来,静中有动。最后用“青山”“白草”两句,把美丽的秋景呈现在眼前,阅读这首散曲时,可以与唐诗宋词联系起来,比较学习。在欣赏古诗的韵味的同时,了解诗歌的不同形式。并在课后进行收集,为后面的给诗歌分类作准备。

教学目标 1、引导学生利用工具书读通《西江月·夜行黄沙道中》和《天净沙·秋》两首古诗,大体把握诗歌大意。2、想象诗歌描述的情境,体会诗歌的情感。3、通过这两首古诗的学习,了解诗、词、曲的特点。4.通过阅读诗歌,感受诗歌的魅力。

教学重点 引导学生通过合作学习,大体把握诗歌大意,想象诗歌描述的情境,体会诗人的情感。

教学难点 体会诗歌的情感,感受诗歌的魅力。

课前准备 课前让学生搜集诗、词、曲的有关资料。 教学时间

教学过程 一次备课 二次备课

一、复习导入同学们,上一节课我们欣赏了一首诗经和一首唐诗,谁来说说唐诗的特点?在我国古代,诗歌写作有三种形式,即诗、词、曲。上节课我们学习了诗经和唐诗,这节课我们一起去欣赏诗歌另外两种形式——词和曲。二、初读诗歌1、自由地读诗歌,遇到不认识的字,自已查字典解决,把诗歌读通顺。2、小组合作读,比比谁读得流利,有节奏,优美,并读出古诗的韵味来。3、指名学生朗读,同学评议,师相机引导学生读出诗歌的节奏。三、走近诗歌1、学生小组合作学习,结合课后注释、词典理解两首诗歌的大意。2、检查学习成果(1)理解题目“西江月”:是词牌名,夜行黄山道中是词的内容。师介绍黄沙道:

黄沙,就是指黄沙岭。辛弃疾当时隐居在江西上饶,那里有一个黄沙岭,高约50多米,深而且敞豁,可容纳上百人。下有两股泉,水从石中流出,可灌溉农田十多亩。黄沙岭一带风景优美,辛弃疾隐居上饶时常到这里去游玩。“天净沙”是曲牌名,秋是曲的内容。(2)指名说说个别词语的意思。别枝惊雀:惊动喜鹊飞离树枝。见:同“现”。 听取:听到。七八个星天外:天外七八个星。 两三点雨山前:山前两三点雨。茅店:乡村小客舍。旧时茅店社林边,路转溪头忽见:道路转过溪头,忽然出现社林旁边旧时住过的茅店。飞鸿影下:雁影掠过。3、学生同桌或小组内说说诗歌的大意。4、全班交流,互相补充。5、在理解的基础上有感情地朗读。四、走进诗歌,走进诗人1、默读诗歌,体会两首诗歌的意思。2、选择自己感兴趣的诗品读,体会诗歌所蕴含的意境及作者的情感。3、在小组内交流自己品读的收获:① 选择自己喜欢的诗,说说你在阅读时仿佛看到了什么?又听到了什么?眼前出现了怎样的一幅画面。② 作者面对这样一幅画面,又想到了什么呢?你从中会到了作者什么样的情感?4、在班上交流自己阅读的体会,师相机指导:《西江月·夜行黄沙道中》是宋代著名爱国词人辛弃疾的一首吟咏田园风光的词。词人把人们熟悉的月、鸟、蝉、蛙、星、雨、店、桥巧妙地组织起来,让我们感受到一种恬静的美。整首词体现了词人对丰收之年的喜悦和对农村生活的热爱。这也正是作才忘怀于大自然所得到的欢乐。《天净沙·秋》这首曲是元代散民家白朴描写秋景的一首小令,但其中没有秋景的清萧,没有悲凉的情绪。有的却是色彩鲜明的美丽的秋景。如曲中的“白草”“红叶”“黄花”三个词语,让我们感觉到秋天是那么的色彩鲜明。同时,全曲没用一个“秋”字,却传达出了浓郁的秋意。整首曲诗人巧妙地并列六组名词来描摹了一幅地面与天空的和谐画面:太阳落山,彩霞满天,小村披拂着斜晖;炊烟袅袅几如凝止,老树枝桠不动纹丝,乌鸦树羽辍立枝头。在这一片宁静的秋景当中,突然掠过一只大雁,飞下地面。曲中,静中有动,动静结合。5、分小组赛读,看看哪组最能读出作者的情感。6、背诵诗歌。五、比较形式1、学生朗读比较《春夜喜雨》、《西江月·夜行黄沙道中》、《天净沙·秋》三首诗歌在内容和写作上的异同。2、学生交流,教师相机点拨:(1)相同点:这三首诗歌的内容都是写自然景物的。(2)不同点:诗、词、曲是古代诗歌的三种形式。《春夜喜雨》是一首唐诗,诗盛行于唐代,它的字数、句数、平仄、用韵等都有严格的规定。《西江月·夜行黄沙道中》是一首词,词盛行于宋代,它的调有定格,句子有定数,字有定声。词有单调、双调之分。单调就只有一段,如《忆江南》,双调就是分为两大段,即上下两片(阙),两段的平仄、字数是相等或大致相等的;《天净沙·秋》是一首小令(曲的一种),曲盛行于元朝,体式与词相近,它可以在字数定格外加衬字,多使用于口语,句式较为灵活,语言也比较通俗。六、诵读积累词曲,尝试诗韵吟唱1、你平时积累的词中有没有被改编成歌曲的?2、教师推荐诵读、欣赏《水调歌头·明月几时有》明月几时有?把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。七、拓展延伸1、课后背诵这两首诗歌。2、以小组为单位,课外收集感兴趣的唐诗、宋词、元曲,并按不同类别进行归类。

教后摘记

PAGE

24

同课章节目录

- 第一组

- 1 山中访友

- 2 山雨

- 3 草虫的村落

- 4 索溪峪的“野”

- 第二组

- 5 詹天佑

- 6 怀念母亲

- 7 彩色的翅膀

- 8 中华少年

- 第三组

- 9 穷人

- 10 别饿坏了那匹马

- 11 唯一的听众

- 12 用心灵去倾听

- 第四组

- 13 只有一个地球

- 14 鹿和狼的故事

- 15 这片土地是神圣的

- 16 青山不老

- 第五组

- 17 少年闰土

- 18 我的伯父鲁迅先生

- 19 一面

- 20 有的人

- 第六组

- 诗海拾贝

- 与诗同行

- 第七组

- 21 老人与海鸥

- 22 跑进家来的松鼠

- 23 最后一头战象

- 24 金色的脚印

- 第八组

- 25 伯牙绝弦

- 26 月光曲

- 27 蒙娜丽莎之约

- 28 我的舞台

- 选读课文

- 1 林海

- 2 祖国,我终于回来了

- 3 小抄写员

- 4 城市之肺

- 5 军神

- 6 我们的方阵

- 7 军犬黑子

- 8 看戏