第8课 经济体制改革 课件(32张PPT)

文档属性

| 名称 | 第8课 经济体制改革 课件(32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-12 19:07:18 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

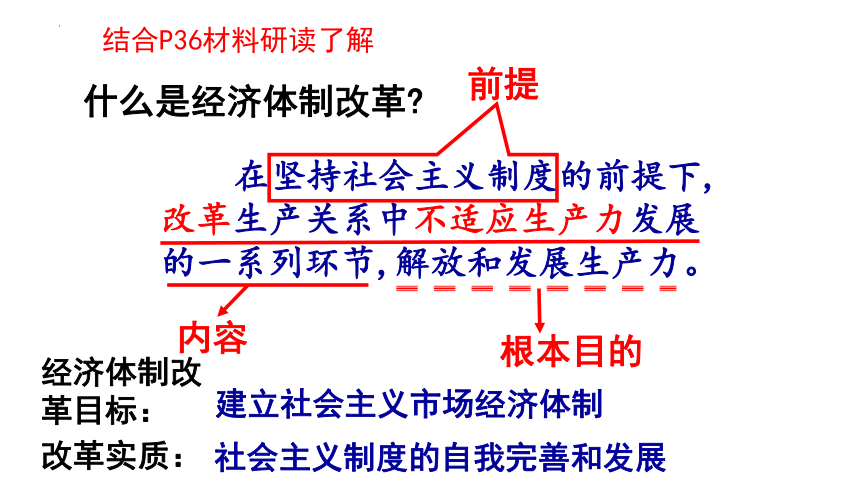

什么是经济体制改革

前提

内容

根本目的

经济体制改革目标:

建立社会主义市场经济体制

在坚持社会主义制度的前提下,

改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。

改革实质:

社会主义制度的自我完善和发展

结合P36材料研读了解

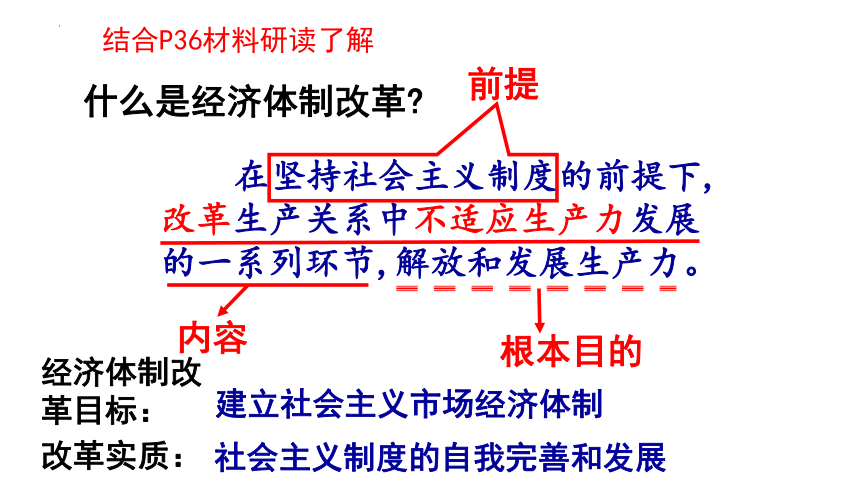

改革

城市的改革

对内

农村的改革

开放

对外

第8课 经济体制改革

第三单元 中国特色社会主义道路

课程标准

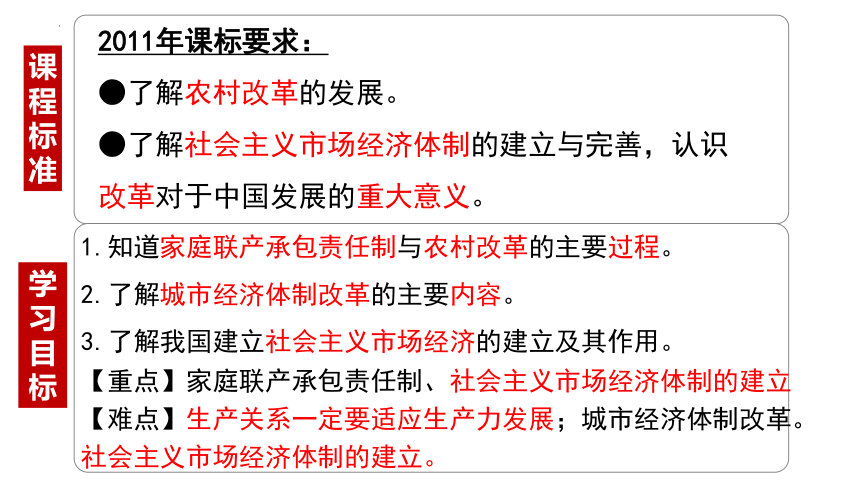

2011年课标要求:

●了解农村改革的发展。

●了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。

学习目标

1.知道家庭联产承包责任制与农村改革的主要过程。

2.了解城市经济体制改革的主要内容。

3.了解我国建立社会主义市场经济的建立及其作用。

【重点】家庭联产承包责任制、社会主义市场经济体制的建立

【难点】生产关系一定要适应生产力发展;城市经济体制改革。社会主义市场经济体制的建立。

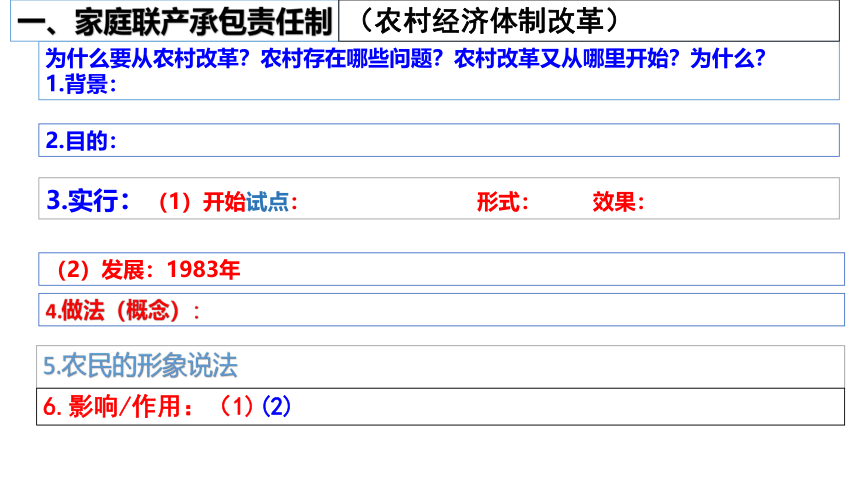

为什么要从农村改革?农村存在哪些问题?农村改革又从哪里开始?为什么?

1.背景:

2.目的:

3.实行:(1)开始试点: 形式: 效果:

(2)发展:1983年

一、家庭联产承包责任制

4.做法(概念):

5.农民的形象说法:

(农村经济体制改革)

6.影响/作用:(1)(2)

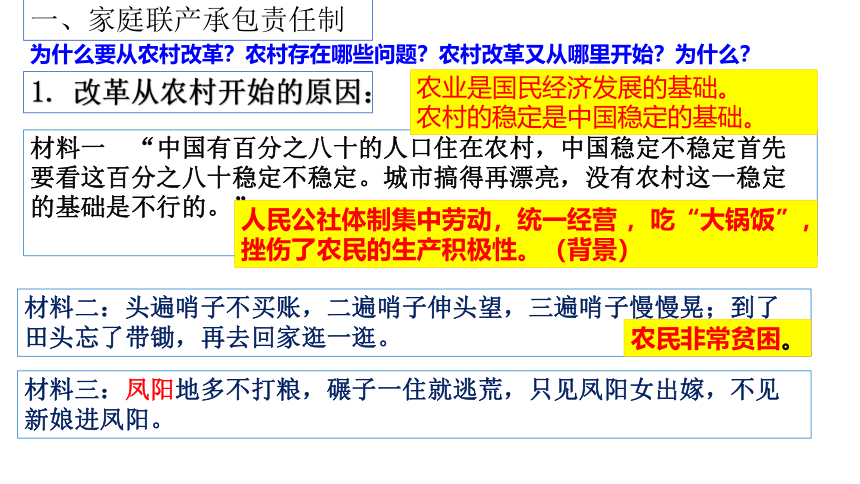

一、家庭联产承包责任制

1. 改革从农村开始的原因:

材料一 “中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。”

----邓小平

材料二:头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;到了田头忘了带锄,再去回家逛一逛。

材料三:凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒,只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

人民公社体制集中劳动,统一经营 ,吃“大锅饭”,挫伤了农民的生产积极性。(背景)

农业是国民经济发展的基础。

农村的稳定是中国稳定的基础。

农民非常贫困。

为什么要从农村改革?农村存在哪些问题?农村改革又从哪里开始?为什么?

说凤阳,道凤阳,

凤阳本是个好地方。

自从出了个朱皇帝,

十年倒有九年荒。

大户人家卖骡马,

小户人家卖儿郎。

我家没有儿郎卖,

身背花鼓走四方。

凤阳

花鼓词

农村人民公社

改革前的安徽还被称为“乞丐大省”

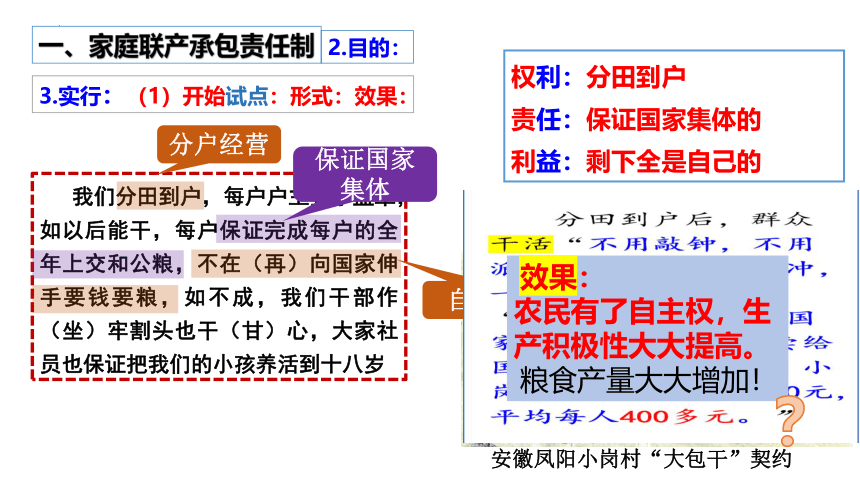

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

权利:分田到户

责任:保证国家集体的

利益:剩下全是自己的

效果:

农民有了自主权,生产积极性大大提高。

粮食产量大大增加!

?

一、家庭联产承包责任制

3.实行:(1)开始试点:形式:效果:

2.目的:

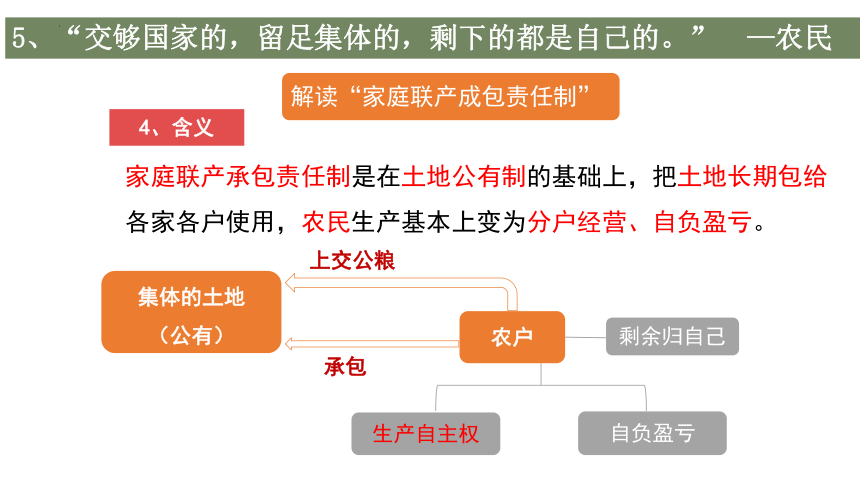

解读“家庭联产成包责任制”

4、含义

集体的土地

(公有)

承包

农户

生产自主权

自负盈亏

剩余归自己

上交公粮

5、“交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。” —农民

家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农民生产基本上变为分户经营、自负盈亏。

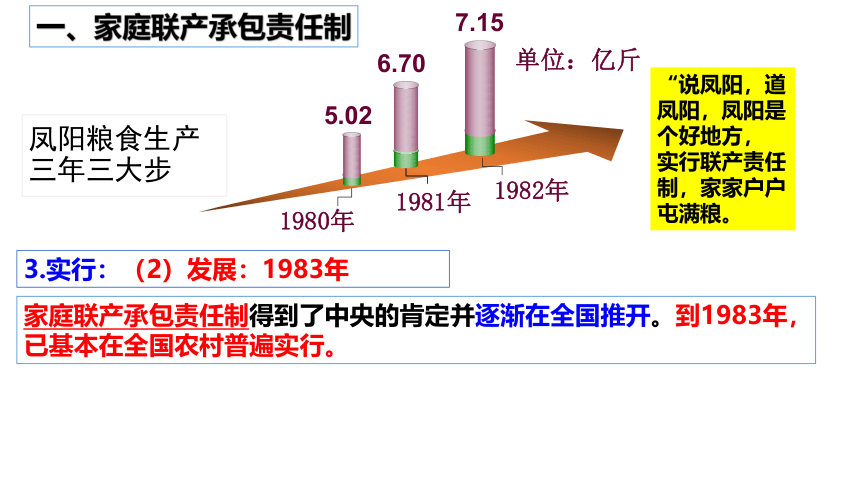

5.02

6.70

7.15

1980年

1981年

1982年

凤阳粮食生产

三年三大步

单位:亿斤

“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,

实行联产责任制,家家户户屯满粮。

家庭联产承包责任制得到了中央的肯定并逐渐在全国推开。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

一、家庭联产承包责任制

3.实行:(2)发展:1983年

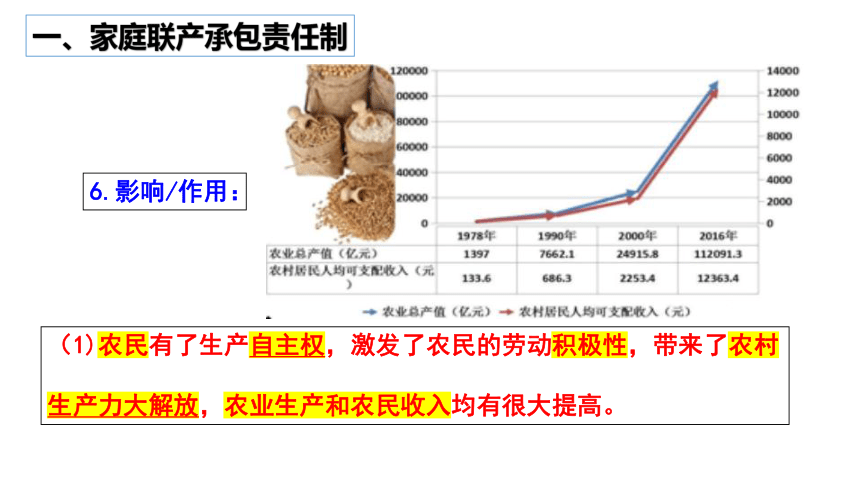

6.影响/作用:

(1)农民有了生产自主权,激发了农民的劳动积极性,带来了农村

生产力大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

一、家庭联产承包责任制

乡镇企业异军突起

农业生产的专业化、商品化、社会化

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉,怎么办?农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多,怎么办?

农民致富新道路

乡镇企业——异军突起

农村乡镇企业:随着农业生产向专业化商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

农民致富和实现现代化的一条新路——农村乡镇企业

一、家庭联产承包责任制(农村经济体制改革)

影响/作用:(2)

1.背景:①人民公社实行政社合一,统一经营,集中劳动,统一分配,吃大锅饭。挫伤了农民的生产积极性,束缚了生产力的发展,

②中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。

2.目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

3.实行:(1)开始:1978年,安徽凤阳小岗村

形式:实行分田包干到户,自负盈亏。

成效:农民有了自主权,生产积极性大大提高。

粮食产量大大增加!

(2)发展:1983年,家庭联产承包责任制基本在全国农村普遍实行

一、家庭联产承包责任制

4.做法(概念):在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营,自负盈亏。

?

5.农民的一句话形容:交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

(农村经济体制改革)

6.影响/作用:(1)(2)

二、城市经济体制改革

(一)背景

工人生产没有积极性,吃大锅饭;企业没自主权,政企不分

材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

材料二:因为天气很热,工厂为采取降温的措施,打算买风扇、鼓风机,但是工厂没有自主权。要经过十一个政府部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

1、背景:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。随后,城市改革全面展开。

中共十二届三中全会会场

1984年10月21日《人民日报》刊登

①改革在农村取得成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市;

②国企存在弊端,严重束缚了生产力的发展。

2、展开:

二、城市经济体制改革

二、城市经济体制改革

3、内容

多种经济成分

多种所有制经济

政企分开

按劳分配

所有制形式:把原来的单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济;

管理方式:对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制;

分配方式:实行以按劳分配为主,多种分配方式并存的制度。

中心环节:增强企业活力

第三单元

所有制形式:把原来的单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济 。

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

集体经济

单一公有制经济

以公有制为主体的多种所有制经济

竞争

②管理体制:

改革后:对国有企业实行政企分开,

逐步扩大企业的生产经营自主权,

实行经营责任制(公有制的前提下,自主经营自负盈亏)

“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

—— 这是30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

改革前的国有企业:政企不分

改革开放前的某一年青岛的天气很热,某企业为了不影响生产,采取降温的措施,需要风扇、鼓风机,但是企业没有经营自主权,购买降温设备要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

劳动积极性不高

企业没有自主权

③分配方式:实行以按劳分配为主,多种分配方式并存的制度。

改革前:“分蛋糕”平均分配

改革后:按劳分配、多种分配方式并存

企业有了经营自主权;克服了“大锅饭”的弊病;

大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力;

我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

二、城市经济体制改革

4、意义

三、社会主义市场经济体制

传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,

计划经济才是社会主义经济的基本特征。

市场经济

计划经济

?

三、社会主义市场经济体制

1.提出:

① 1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯‥‥计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。

——1992年邓小平南方讲话

1992年10月12日至18日中共十四大在北京召开

三、社会主义市场经济体制

1.提出:

① 1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

② 1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

2、涵义:社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

三、社会主义市场经济体制

把社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制,有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

3.影响:

小组合作 问题探究

土地改革(1950-1952) 地主私有 农民私有 极大地提高了农民生产积极性,解放了农村生产力,为工业化开辟道路

农业合作社(1953-1956) 公有制 进一步解放生产力

人民公社化(1958) 一大二公 挫伤生产者积极性

家庭联产承包责任制 (1978) 土地公有 包产到户 自负盈亏 激发劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业大发展

新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

事件 核心内容 影响(利弊)

①根据实际情况调整农业政策;

②始终维护农民的根本利益;调动农民的生产积极性

③经济政策的制定必须遵循客观经济规律。

④生产关系要适应生产力的发展;

启示:

35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

新中国成立以来,我国农村经历了四次生产关系的变革或调整

改革开放

农村:家庭联产承包责任制

城市:国有企业改革(增强企业活力)

改革目标:

建立社会主义市场经济体制

对内改革

经济体制改革特点:

先农村,后城市;

先试点后推广;

由计划经济向社会主义市场经济转变

课堂小结

两种经济体制的不同

计划经济体制 市场经济体制

特点

资源配 置方式

行政手段在资源配置中起基础性作用

市场在资源配置中起基础性作用

行政手段配置为主

市场配置为主

1.1978年5月,一篇名为《实践是检验真理的唯一标准》的特约评论员文章,在《光明日报》刊发,成为撬动改革开放的第一根杠杆。中国的改革首先开始于( )

A.农村 B.城市 C.沿海地区 D.国有企业

2.《剑桥中华人民共和国史》记载:“……集体农业的痕迹,大量从中国农村消失了。”“消失”的原因是( )

A.农村实行政社合一 B.家庭联产承包责任制的实行

C.封建土地制度被废除 D.农业合作化的完成

巩固落实

3.改革开放以来,我们党和政府在农村“大胆的试、勇敢地改”的重大举措是( )

A.进行土地改革

B.成立农业生产合作社

C.建立人民公社

D.实行家庭联产承包责任制

巩固落实

4.如表为1978﹣2017年我国农业总产值和农村居民人均可支配收入统计情况,我国农业总产值和农村人均收入不断增长的主要原因是( )

A.实行了家庭联产承包责任制 B.建立了社会主义市场经济体制

C.形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局

D.“一带一路”建设的深入实施

巩固落实

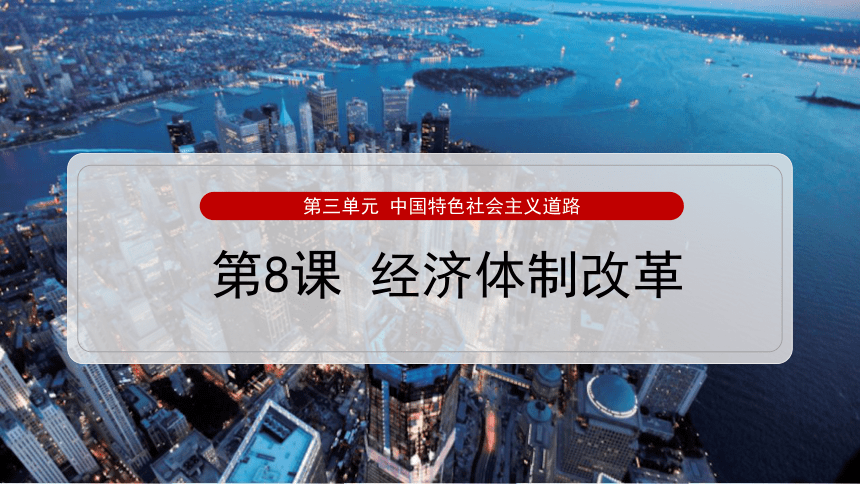

什么是经济体制改革

前提

内容

根本目的

经济体制改革目标:

建立社会主义市场经济体制

在坚持社会主义制度的前提下,

改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展生产力。

改革实质:

社会主义制度的自我完善和发展

结合P36材料研读了解

改革

城市的改革

对内

农村的改革

开放

对外

第8课 经济体制改革

第三单元 中国特色社会主义道路

课程标准

2011年课标要求:

●了解农村改革的发展。

●了解社会主义市场经济体制的建立与完善,认识改革对于中国发展的重大意义。

学习目标

1.知道家庭联产承包责任制与农村改革的主要过程。

2.了解城市经济体制改革的主要内容。

3.了解我国建立社会主义市场经济的建立及其作用。

【重点】家庭联产承包责任制、社会主义市场经济体制的建立

【难点】生产关系一定要适应生产力发展;城市经济体制改革。社会主义市场经济体制的建立。

为什么要从农村改革?农村存在哪些问题?农村改革又从哪里开始?为什么?

1.背景:

2.目的:

3.实行:(1)开始试点: 形式: 效果:

(2)发展:1983年

一、家庭联产承包责任制

4.做法(概念):

5.农民的形象说法:

(农村经济体制改革)

6.影响/作用:(1)(2)

一、家庭联产承包责任制

1. 改革从农村开始的原因:

材料一 “中国有百分之八十的人口住在农村,中国稳定不稳定首先要看这百分之八十稳定不稳定。城市搞得再漂亮,没有农村这一稳定的基础是不行的。”

----邓小平

材料二:头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃;到了田头忘了带锄,再去回家逛一逛。

材料三:凤阳地多不打粮,碾子一住就逃荒,只见凤阳女出嫁,不见新娘进凤阳。

人民公社体制集中劳动,统一经营 ,吃“大锅饭”,挫伤了农民的生产积极性。(背景)

农业是国民经济发展的基础。

农村的稳定是中国稳定的基础。

农民非常贫困。

为什么要从农村改革?农村存在哪些问题?农村改革又从哪里开始?为什么?

说凤阳,道凤阳,

凤阳本是个好地方。

自从出了个朱皇帝,

十年倒有九年荒。

大户人家卖骡马,

小户人家卖儿郎。

我家没有儿郎卖,

身背花鼓走四方。

凤阳

花鼓词

农村人民公社

改革前的安徽还被称为“乞丐大省”

安徽凤阳小岗村“大包干”契约

我们分田到户,每户户主签字盖章,如以后能干,每户保证完成每户的全年上交和公粮,不在(再)向国家伸手要钱要粮,如不成,我们干部作(坐)牢割头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁

分户经营

保证国家集体

自负盈亏

权利:分田到户

责任:保证国家集体的

利益:剩下全是自己的

效果:

农民有了自主权,生产积极性大大提高。

粮食产量大大增加!

?

一、家庭联产承包责任制

3.实行:(1)开始试点:形式:效果:

2.目的:

解读“家庭联产成包责任制”

4、含义

集体的土地

(公有)

承包

农户

生产自主权

自负盈亏

剩余归自己

上交公粮

5、“交够国家的,留足集体的,剩下的都是自己的。” —农民

家庭联产承包责任制是在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农民生产基本上变为分户经营、自负盈亏。

5.02

6.70

7.15

1980年

1981年

1982年

凤阳粮食生产

三年三大步

单位:亿斤

“说凤阳,道凤阳,凤阳是个好地方,

实行联产责任制,家家户户屯满粮。

家庭联产承包责任制得到了中央的肯定并逐渐在全国推开。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

一、家庭联产承包责任制

3.实行:(2)发展:1983年

6.影响/作用:

(1)农民有了生产自主权,激发了农民的劳动积极性,带来了农村

生产力大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

一、家庭联产承包责任制

乡镇企业异军突起

农业生产的专业化、商品化、社会化

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉,怎么办?农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多,怎么办?

农民致富新道路

乡镇企业——异军突起

农村乡镇企业:随着农业生产向专业化商品化、社会化发展,农村乡镇企业也迅速发展起来,为农民致富和实现现代化开辟了一条新路。

农民致富和实现现代化的一条新路——农村乡镇企业

一、家庭联产承包责任制(农村经济体制改革)

影响/作用:(2)

1.背景:①人民公社实行政社合一,统一经营,集中劳动,统一分配,吃大锅饭。挫伤了农民的生产积极性,束缚了生产力的发展,

②中共十一届三中全会以后,党和政府实行改革开放政策。

2.目的:调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

3.实行:(1)开始:1978年,安徽凤阳小岗村

形式:实行分田包干到户,自负盈亏。

成效:农民有了自主权,生产积极性大大提高。

粮食产量大大增加!

(2)发展:1983年,家庭联产承包责任制基本在全国农村普遍实行

一、家庭联产承包责任制

4.做法(概念):在土地公有制的基础上,把土地长期包给各家各户使用,农业生产基本上变为分户经营,自负盈亏。

?

5.农民的一句话形容:交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的。

(农村经济体制改革)

6.影响/作用:(1)(2)

二、城市经济体制改革

(一)背景

工人生产没有积极性,吃大锅饭;企业没自主权,政企不分

材料一:“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

——30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

材料二:因为天气很热,工厂为采取降温的措施,打算买风扇、鼓风机,但是工厂没有自主权。要经过十一个政府部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

1、背景:

1984年10月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。随后,城市改革全面展开。

中共十二届三中全会会场

1984年10月21日《人民日报》刊登

①改革在农村取得成功,为继续深化改革打下了基础,改革的浪潮从农村涌向城市;

②国企存在弊端,严重束缚了生产力的发展。

2、展开:

二、城市经济体制改革

二、城市经济体制改革

3、内容

多种经济成分

多种所有制经济

政企分开

按劳分配

所有制形式:把原来的单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济;

管理方式:对国有企业实行政企分开,逐步扩大企业的生产经营自主权,实行经营责任制;

分配方式:实行以按劳分配为主,多种分配方式并存的制度。

中心环节:增强企业活力

第三单元

所有制形式:把原来的单一的公有制经济,发展为以公有制经济为主体的多种所有制经济 。

外资企业

合资企业

私营经济

个体经济

集体经济

单一公有制经济

以公有制为主体的多种所有制经济

竞争

②管理体制:

改革后:对国有企业实行政企分开,

逐步扩大企业的生产经营自主权,

实行经营责任制(公有制的前提下,自主经营自负盈亏)

“上班八点钟来,九点钟走人,十点钟时,随便往厂区大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”

—— 这是30多年前一段描述青岛电冰箱厂的文字

改革前的国有企业:政企不分

改革开放前的某一年青岛的天气很热,某企业为了不影响生产,采取降温的措施,需要风扇、鼓风机,但是企业没有经营自主权,购买降温设备要经过层层报批,当时经过十一个部门的审批,要盖十一个图章,等最后的图章盖完,夏天已经过去了。

劳动积极性不高

企业没有自主权

③分配方式:实行以按劳分配为主,多种分配方式并存的制度。

改革前:“分蛋糕”平均分配

改革后:按劳分配、多种分配方式并存

企业有了经营自主权;克服了“大锅饭”的弊病;

大大调动了企业、职工的积极性,增强了企业的活力;

我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

二、城市经济体制改革

4、意义

三、社会主义市场经济体制

传统的观念认为,市场经济是资本主义特有的东西,

计划经济才是社会主义经济的基本特征。

市场经济

计划经济

?

三、社会主义市场经济体制

1.提出:

① 1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

改革开放胆子要大一些,敢于试验,不能像小脚女人一样。看准了的,就大胆地试,大胆地闯‥‥计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。

——1992年邓小平南方讲话

1992年10月12日至18日中共十四大在北京召开

三、社会主义市场经济体制

1.提出:

① 1992年,中共十四大明确提出要建立社会主义市场经济体制。

② 1993年,中共十四届三中全会通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

2、涵义:社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的,建立社会主义市场经济体制,就是要使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

三、社会主义市场经济体制

把社会主义基本制度和市场经济结合起来,建立社会主义市场经济体制,有利于实现经济的协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使中国的经济实力明显增强。

3.影响:

小组合作 问题探究

土地改革(1950-1952) 地主私有 农民私有 极大地提高了农民生产积极性,解放了农村生产力,为工业化开辟道路

农业合作社(1953-1956) 公有制 进一步解放生产力

人民公社化(1958) 一大二公 挫伤生产者积极性

家庭联产承包责任制 (1978) 土地公有 包产到户 自负盈亏 激发劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业大发展

新中国成立以来,我国农村经历了哪几次生产关系的变革或调整?

事件 核心内容 影响(利弊)

①根据实际情况调整农业政策;

②始终维护农民的根本利益;调动农民的生产积极性

③经济政策的制定必须遵循客观经济规律。

④生产关系要适应生产力的发展;

启示:

35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

新中国成立以来,我国农村经历了四次生产关系的变革或调整

改革开放

农村:家庭联产承包责任制

城市:国有企业改革(增强企业活力)

改革目标:

建立社会主义市场经济体制

对内改革

经济体制改革特点:

先农村,后城市;

先试点后推广;

由计划经济向社会主义市场经济转变

课堂小结

两种经济体制的不同

计划经济体制 市场经济体制

特点

资源配 置方式

行政手段在资源配置中起基础性作用

市场在资源配置中起基础性作用

行政手段配置为主

市场配置为主

1.1978年5月,一篇名为《实践是检验真理的唯一标准》的特约评论员文章,在《光明日报》刊发,成为撬动改革开放的第一根杠杆。中国的改革首先开始于( )

A.农村 B.城市 C.沿海地区 D.国有企业

2.《剑桥中华人民共和国史》记载:“……集体农业的痕迹,大量从中国农村消失了。”“消失”的原因是( )

A.农村实行政社合一 B.家庭联产承包责任制的实行

C.封建土地制度被废除 D.农业合作化的完成

巩固落实

3.改革开放以来,我们党和政府在农村“大胆的试、勇敢地改”的重大举措是( )

A.进行土地改革

B.成立农业生产合作社

C.建立人民公社

D.实行家庭联产承包责任制

巩固落实

4.如表为1978﹣2017年我国农业总产值和农村居民人均可支配收入统计情况,我国农业总产值和农村人均收入不断增长的主要原因是( )

A.实行了家庭联产承包责任制 B.建立了社会主义市场经济体制

C.形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放格局

D.“一带一路”建设的深入实施

巩固落实

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化