2021-2022学年人教版(2019)选择性必修2第一章第1节种群的数量特征(WORD版含答案)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年人教版(2019)选择性必修2第一章第1节种群的数量特征(WORD版含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 123.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 08:49:46 | ||

图片预览

文档简介

2021-2022学年人教版(2019)选择性必修2第一章第1节种群的数量特征

能力提升练习

一、单选题

1. 下列调查活动或实验中,实验所得到的数值与实际数值相比偏小的是( )

A.所选样方位置上有块大石,应该换个位置取样

B.调查某地麻雀种群密度时,少数雀腿上的环套标记脱落

C.调查田鼠种群密度期间,猫头鹰大量迁入

D.调查草地中的蒲公英时,统计正好在样方线上的所有个体

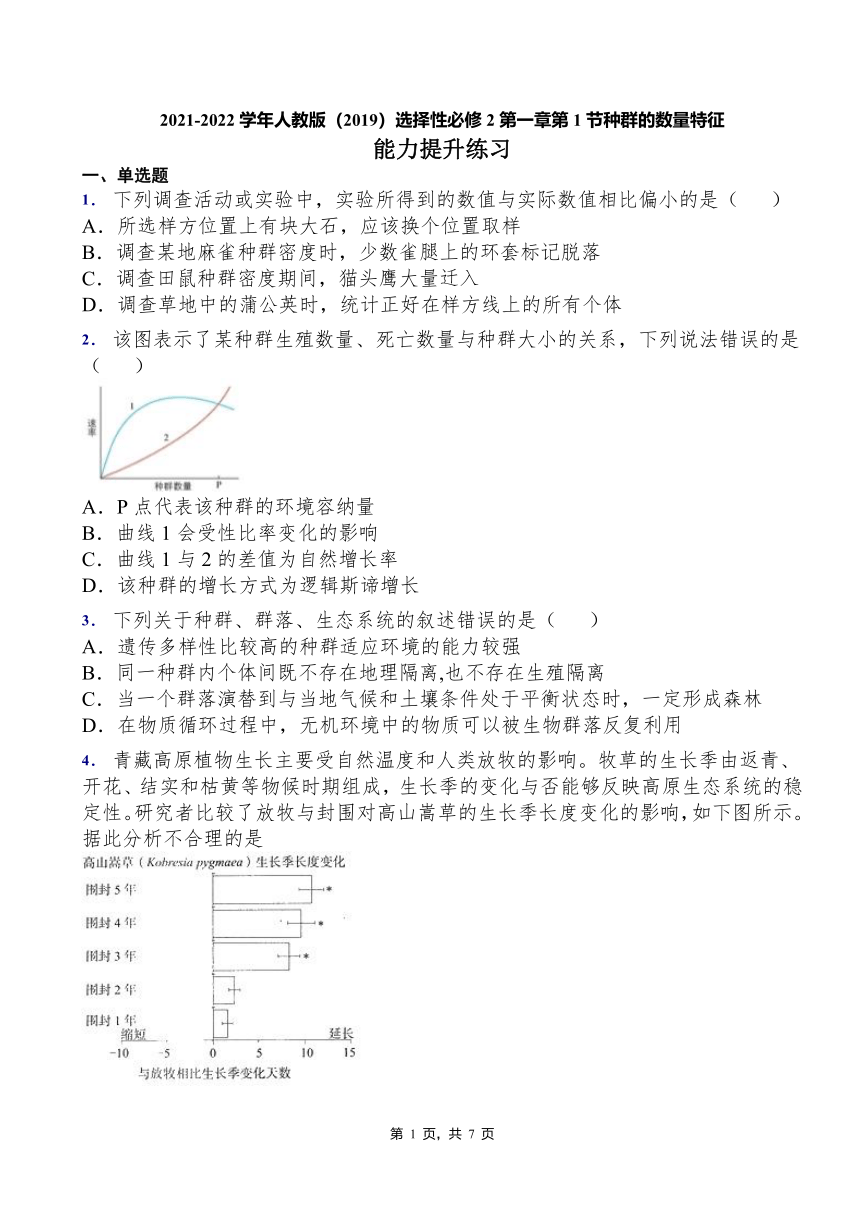

2. 该图表示了某种群生殖数量、死亡数量与种群大小的关系,下列说法错误的是( )

A.P点代表该种群的环境容纳量

B.曲线1会受性比率变化的影响

C.曲线1与2的差值为自然增长率

D.该种群的增长方式为逻辑斯谛增长

3. 下列关于种群、群落、生态系统的叙述错误的是( )

A.遗传多样性比较高的种群适应环境的能力较强

B.同一种群内个体间既不存在地理隔离,也不存在生殖隔离

C.当一个群落演替到与当地气候和土壤条件处于平衡状态时,一定形成森林

D.在物质循环过程中,无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

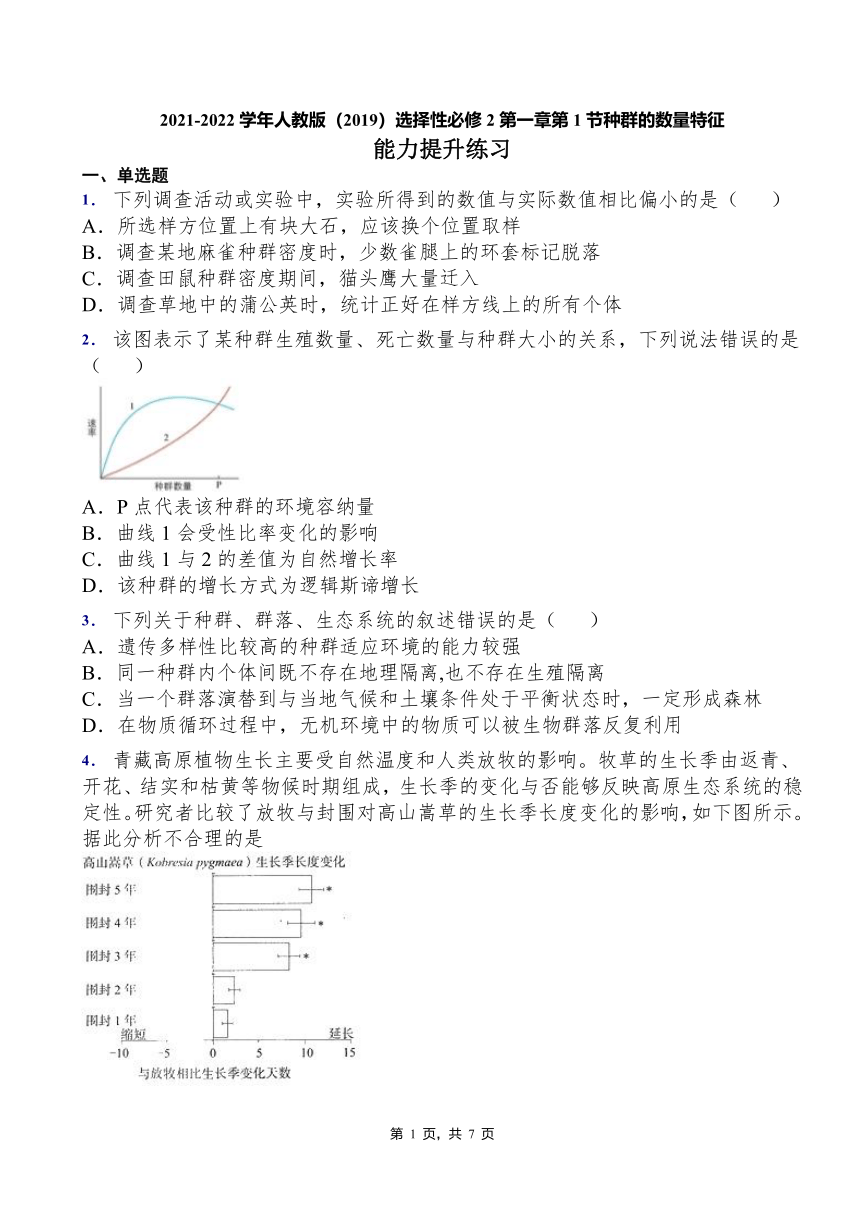

4. 青藏高原植物生长主要受自然温度和人类放牧的影响。牧草的生长季由返青、开花、结实和枯黄等物候时期组成,生长季的变化与否能够反映高原生态系统的稳定性。研究者比较了放牧与封围对高山嵩草的生长季长度变化的影响,如下图所示。据此分析不合理的是

A.围封可以提高高山嵩草的种群密度,也可能改变群落的丰富度

B.高山嵩草的生长季随封围时间延长,可能是地表温度低造成的

C.放牧改变群落演替的方向,封围改变生态系统中物种进化方向

D.为保护青藏高原植被正常生长,应采取适当围封和禁牧的措施

5. 下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏大的是( )

①标志重捕法调查灰喜鹊种群密度时标志物脱落

②用血球计数板计数酵母菌数量时只统计方格内菌体

③样方法调查蒲公英种群密度时在分布较密的地区取样

④调查某遗传病的发病率时避开患者家系为调查对象

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

6. 清道夫作为专门清理鱼缸杂质、净化水质的鱼类引进我国,它们活动能力强,形体大,不仅能清理河道、净化水质,可以适应各种生活环境,而且它们什么都吃,水中的鱼粪、垃圾、其他鱼类的卵等。清道夫在南方河流中泛滥,并取代了当地鱼类优势物种。下列说法错误的是( )

A.采用标志重捕法调查某湖泊中清道夫的种群密度

B.由当地鱼类占优势转变为清道夫占优势的过程属于群落演替

C.逐渐被清道夫替代的过程中,当地鱼类种群的年龄组成为稳定型

D.引进外来生物的过程中,需警惕外来生物潜在的入侵性

7. 下列有关种群和群落的叙述,正确的有几项( )

①某种玉米长得有高有低,并不能反映群落的垂直结构

②田鼠在被捉过一次后更难捕捉,统计得到的种群密度比实际数值偏低

③“森林→灌丛→草本→荒漠”也是群落的一种演替类型

④蝌蚪密度过大时,成年蝌蚪分泌有毒物质杀死幼年蝌蚪,属于竞争关系

⑤被大火焚烧过的森林在恢复过程中所发生的演替是初生演替

⑥记名计算法一般用于统计个体较大和种群数量有限的群落的丰富度

A.2项 B.3项 C.4项 D.5项

8. 对某区域的社家鼠进行调查,调查样方面积为2hm2,统计所捕获的鼠的数量、性别等,进行标记后放归,10日后进行重捕与调查。所得到的调查数据如下表所示:

捕获次数 捕获数(只) 标记数(只) 雌性个体数(只) 雄性个体数(只)

初捕 100 100 60 40

重捕 100 20 68 32

下列是某同学对数据的分析结果的叙述,正确的是( )A.此调查方法可以用来调查蚜虫的种群密度

B.若社家鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,统计的种群密度比实际低

C.综合两次捕获的情况,该社家鼠种群的性别比例(♀:♂)约为7:2

D.该地区社家鼠的平均种群密度约为250只/hm2

9. 下列有关种群的叙述,正确的是( )

A.用样方法和标志重捕法调查到的种群密度都是估计值

B.性别比例是所有种群都具有的特征

C.依据某生物的种群密度即可得出该生物种群数量的变化趋势

D.北京、上海等大城市人口的数量变化直接取决于出生率和死亡率

10.某同学拟一个面积为100hm2草地上某种双子叶草本植物的种群密度,设计了四个调查方案,其中最可行的是

A.计数该草地上该种植物的全部个体数目

B.设置1个1m2样方,计数样方中该种植物的个体数目

C.随机设置1m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

D.在该种植物密集处设置1m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

11.某种群的出生率和死亡率随时间变化的曲线如图所示(注:种群增长率=出生率-死亡率,不考虑迁入和迁出)下列有关叙述错误的是( )

A.该种群的数量呈“J”型增长

B.该种群的年龄组成属于稳定型

C.自然界中符合上图特征的种群较少

D.该种群性别比例可能比较适宜

12.下列各项不属于种群特征的是

①性别比例 ②物种数目 ③年龄组成 ④出生率、死亡率 ⑤种群密度 ⑥代谢类型

A.⑤⑥ B.②⑤ C.③④ D.②⑥

13.高中生物学实验常需测量和计数,下列操作可能导致实验结果估测值偏小的是( )

A.用标志重捕法进行调查时,标志物脱落

B.在蒲公英生长密集处取样调查其在样地中的种群密度

C.对样方进行计数时,只统计边界线内的个体数

D.从静止的试管底部取样估测培养液中酵母菌种群数量

14.下列有关种群、群落和生态系统的叙述,正确的是( )

A.一块稻田的亩产量可以称为该种群的种群密度

B.食物充裕、空间适宜,则种群数量曲线一定呈“J”型

C.捕食关系对维持群落的稳定有重要作用

D.生态系统的营养结构是生态系统成分、食物链和食物网

二、综合题

15.美国西部某山林生活着不少彩蝶,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域。从琥珀类“化石”分析来看,距今1000年前的A、B、C三个品种的彩蝶形状差异很大;距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河.如今大河早就干涸,该地区依然保留A、B两种彩蝶,C种彩蝶已经绝迹,出现的是D种彩蝶,且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代;乙、丙地区结合处的B、D彩蝶能杂交,但雌蝶所产受精卵不能发育变成成虫。

(1)甲地区的全部A彩蝶称为_____。

(2)近20年,三种彩蝶中能体现遗传多样性的是_____(填编号)彩蝶。

(3)调查甲区A蝶的数量,调查人员将甲区的山林划成20个大小面积相等的小区,选择其中一个小区统计:用100个捕蝶网诱捕,一天捕获68只A蝶,对捕获的A蝶的翅进行标记后放飞,隔天后再用100个捕蝶网诱捕,捕捉到50只A蝶,其中有标记的蝶占20%,则整个甲区共有A蝶约_____只。

(4)请用现代进化理论解释丙区D蝶出现的机制:_____

近20年,林地的降水量显著减少,气温上升,研究人员对乙区、丙区的B、D蝶的数量与蝶的翅色(T﹣t)、翅形基因(H﹣h)频率的研究数据如下表:

B蝶 D蝶

数量 T H 数量 T H

1990年 4000 26% 66% 2800 39% 59%

1993年 3950 26% 63% 3000 40% 60%

1996年 3200 25% 48% 2700 38% 57%

1999年 2100 27% 32% 2900 42% 61%

(5)1996年时,基因型为TT的B蝶数量为_____

(6)影响B蝶数量减少的基因可能是_____

(7)已知B、D蝶个体基因数几乎相同。1999年时,B蝶比D蝶的基因库_____(填“大”或“小”或“相同”)

16.“天下棉花看中国,中国棉花看新疆。”新疆棉田是我国最优质的棉花生产地,具有得天独厚的条件,但在种植过程中也存在诸多制约因子,如棉铃虫就是较难防治的害虫。棉铃虫—生经过卵、幼虫、蛹、成虫等时期,冬季蛹于地下越冬,通常在5至6月羽化为成虫。为比较生态防治和喷洒高效农药防治棉铃虫的效果,科研人员进行了相关实验,结果如下表所示。请分析并回答下列问题:

类型 棉铃虫密度(只/百株) 棉铃虫主要捕食性天敌数(只/百株)

龟纹瓢虫 中华草蛉 蜘蛛 食虫蝽 合计

生态防治田 329 140 23 73 51 287

喷洒高效农药田 327 82 17 45 21 165

(1)棉铃虫的种群密度主要取决于该种群的_______。科研人员常用样方法调查棉铃虫幼虫的种群密度,其原因是_______。

(2)利用棉铃虫成虫的趋光性,在棉田中安装黑光灯、高压泵灯等诱捕成虫:坚持冬季翻晒灌溉土壤,降低羽化率等措施,都有利于改变棉铃虫种群的_______,从而降低其种群密度。

(3)据表分析,在生态防治田,棉铃虫天敌中的优势物种是_______。天敌中各种群的数量变化与棉铃虫种群的数量变化具有相关性,都会呈现_______的波动。

(4)由表中数据可知_______田的生态系统抵抗力稳定性较高,原因是_______。

2021-2022学年人教版(2019)选择性必修2第一章第1节种群的数量特征(参考答案)

一、单选题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C C C C B C B D A C

题号 11 12 13 14

答案 B D C C

二、综合题

15.

(1) 种群

(2) AB

(3) 6800

(4) D蝶基因突变是进化发生的内因,导致种群的基因频率发生改变;大河的出现隔离了D蝶与其他蝶类的基因交流;经过漫长时间的自然选择,D蝶的基因频率逐渐定向改变;当基因频率变化积累到一定的程度,最终出现了与其他蝶类出现生殖隔离现象

(5) 200

(6) H基因

(7) 小

16.

(1) 出生率和死亡率 棉铃虫幼虫的活动能力弱,活动范围小

(2)年龄结构

(3) 龟纹瓢虫 周期性

(4) 生态防治 农药区生态系统农药的使用可能杀死一些有益生物,而生态防治生态该系统的生物多样性高

PAGE

第 1 页,共 1 页

能力提升练习

一、单选题

1. 下列调查活动或实验中,实验所得到的数值与实际数值相比偏小的是( )

A.所选样方位置上有块大石,应该换个位置取样

B.调查某地麻雀种群密度时,少数雀腿上的环套标记脱落

C.调查田鼠种群密度期间,猫头鹰大量迁入

D.调查草地中的蒲公英时,统计正好在样方线上的所有个体

2. 该图表示了某种群生殖数量、死亡数量与种群大小的关系,下列说法错误的是( )

A.P点代表该种群的环境容纳量

B.曲线1会受性比率变化的影响

C.曲线1与2的差值为自然增长率

D.该种群的增长方式为逻辑斯谛增长

3. 下列关于种群、群落、生态系统的叙述错误的是( )

A.遗传多样性比较高的种群适应环境的能力较强

B.同一种群内个体间既不存在地理隔离,也不存在生殖隔离

C.当一个群落演替到与当地气候和土壤条件处于平衡状态时,一定形成森林

D.在物质循环过程中,无机环境中的物质可以被生物群落反复利用

4. 青藏高原植物生长主要受自然温度和人类放牧的影响。牧草的生长季由返青、开花、结实和枯黄等物候时期组成,生长季的变化与否能够反映高原生态系统的稳定性。研究者比较了放牧与封围对高山嵩草的生长季长度变化的影响,如下图所示。据此分析不合理的是

A.围封可以提高高山嵩草的种群密度,也可能改变群落的丰富度

B.高山嵩草的生长季随封围时间延长,可能是地表温度低造成的

C.放牧改变群落演替的方向,封围改变生态系统中物种进化方向

D.为保护青藏高原植被正常生长,应采取适当围封和禁牧的措施

5. 下列调查活动或实验中,计算所得数值与实际数值相比,可能偏大的是( )

①标志重捕法调查灰喜鹊种群密度时标志物脱落

②用血球计数板计数酵母菌数量时只统计方格内菌体

③样方法调查蒲公英种群密度时在分布较密的地区取样

④调查某遗传病的发病率时避开患者家系为调查对象

A.①② B.①③ C.③④ D.②④

6. 清道夫作为专门清理鱼缸杂质、净化水质的鱼类引进我国,它们活动能力强,形体大,不仅能清理河道、净化水质,可以适应各种生活环境,而且它们什么都吃,水中的鱼粪、垃圾、其他鱼类的卵等。清道夫在南方河流中泛滥,并取代了当地鱼类优势物种。下列说法错误的是( )

A.采用标志重捕法调查某湖泊中清道夫的种群密度

B.由当地鱼类占优势转变为清道夫占优势的过程属于群落演替

C.逐渐被清道夫替代的过程中,当地鱼类种群的年龄组成为稳定型

D.引进外来生物的过程中,需警惕外来生物潜在的入侵性

7. 下列有关种群和群落的叙述,正确的有几项( )

①某种玉米长得有高有低,并不能反映群落的垂直结构

②田鼠在被捉过一次后更难捕捉,统计得到的种群密度比实际数值偏低

③“森林→灌丛→草本→荒漠”也是群落的一种演替类型

④蝌蚪密度过大时,成年蝌蚪分泌有毒物质杀死幼年蝌蚪,属于竞争关系

⑤被大火焚烧过的森林在恢复过程中所发生的演替是初生演替

⑥记名计算法一般用于统计个体较大和种群数量有限的群落的丰富度

A.2项 B.3项 C.4项 D.5项

8. 对某区域的社家鼠进行调查,调查样方面积为2hm2,统计所捕获的鼠的数量、性别等,进行标记后放归,10日后进行重捕与调查。所得到的调查数据如下表所示:

捕获次数 捕获数(只) 标记数(只) 雌性个体数(只) 雄性个体数(只)

初捕 100 100 60 40

重捕 100 20 68 32

下列是某同学对数据的分析结果的叙述,正确的是( )A.此调查方法可以用来调查蚜虫的种群密度

B.若社家鼠在被捕捉过一次后更难捕捉,统计的种群密度比实际低

C.综合两次捕获的情况,该社家鼠种群的性别比例(♀:♂)约为7:2

D.该地区社家鼠的平均种群密度约为250只/hm2

9. 下列有关种群的叙述,正确的是( )

A.用样方法和标志重捕法调查到的种群密度都是估计值

B.性别比例是所有种群都具有的特征

C.依据某生物的种群密度即可得出该生物种群数量的变化趋势

D.北京、上海等大城市人口的数量变化直接取决于出生率和死亡率

10.某同学拟一个面积为100hm2草地上某种双子叶草本植物的种群密度,设计了四个调查方案,其中最可行的是

A.计数该草地上该种植物的全部个体数目

B.设置1个1m2样方,计数样方中该种植物的个体数目

C.随机设置1m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

D.在该种植物密集处设置1m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目

11.某种群的出生率和死亡率随时间变化的曲线如图所示(注:种群增长率=出生率-死亡率,不考虑迁入和迁出)下列有关叙述错误的是( )

A.该种群的数量呈“J”型增长

B.该种群的年龄组成属于稳定型

C.自然界中符合上图特征的种群较少

D.该种群性别比例可能比较适宜

12.下列各项不属于种群特征的是

①性别比例 ②物种数目 ③年龄组成 ④出生率、死亡率 ⑤种群密度 ⑥代谢类型

A.⑤⑥ B.②⑤ C.③④ D.②⑥

13.高中生物学实验常需测量和计数,下列操作可能导致实验结果估测值偏小的是( )

A.用标志重捕法进行调查时,标志物脱落

B.在蒲公英生长密集处取样调查其在样地中的种群密度

C.对样方进行计数时,只统计边界线内的个体数

D.从静止的试管底部取样估测培养液中酵母菌种群数量

14.下列有关种群、群落和生态系统的叙述,正确的是( )

A.一块稻田的亩产量可以称为该种群的种群密度

B.食物充裕、空间适宜,则种群数量曲线一定呈“J”型

C.捕食关系对维持群落的稳定有重要作用

D.生态系统的营养结构是生态系统成分、食物链和食物网

二、综合题

15.美国西部某山林生活着不少彩蝶,分别集中分布于该山林的甲、乙、丙三个区域。从琥珀类“化石”分析来看,距今1000年前的A、B、C三个品种的彩蝶形状差异很大;距今500年前,在乙、丙两区之间曾出现过一条宽阔的大河.如今大河早就干涸,该地区依然保留A、B两种彩蝶,C种彩蝶已经绝迹,出现的是D种彩蝶,且甲、乙两区结合处的A、B彩蝶依然能互相交配产生可育后代;乙、丙地区结合处的B、D彩蝶能杂交,但雌蝶所产受精卵不能发育变成成虫。

(1)甲地区的全部A彩蝶称为_____。

(2)近20年,三种彩蝶中能体现遗传多样性的是_____(填编号)彩蝶。

(3)调查甲区A蝶的数量,调查人员将甲区的山林划成20个大小面积相等的小区,选择其中一个小区统计:用100个捕蝶网诱捕,一天捕获68只A蝶,对捕获的A蝶的翅进行标记后放飞,隔天后再用100个捕蝶网诱捕,捕捉到50只A蝶,其中有标记的蝶占20%,则整个甲区共有A蝶约_____只。

(4)请用现代进化理论解释丙区D蝶出现的机制:_____

近20年,林地的降水量显著减少,气温上升,研究人员对乙区、丙区的B、D蝶的数量与蝶的翅色(T﹣t)、翅形基因(H﹣h)频率的研究数据如下表:

B蝶 D蝶

数量 T H 数量 T H

1990年 4000 26% 66% 2800 39% 59%

1993年 3950 26% 63% 3000 40% 60%

1996年 3200 25% 48% 2700 38% 57%

1999年 2100 27% 32% 2900 42% 61%

(5)1996年时,基因型为TT的B蝶数量为_____

(6)影响B蝶数量减少的基因可能是_____

(7)已知B、D蝶个体基因数几乎相同。1999年时,B蝶比D蝶的基因库_____(填“大”或“小”或“相同”)

16.“天下棉花看中国,中国棉花看新疆。”新疆棉田是我国最优质的棉花生产地,具有得天独厚的条件,但在种植过程中也存在诸多制约因子,如棉铃虫就是较难防治的害虫。棉铃虫—生经过卵、幼虫、蛹、成虫等时期,冬季蛹于地下越冬,通常在5至6月羽化为成虫。为比较生态防治和喷洒高效农药防治棉铃虫的效果,科研人员进行了相关实验,结果如下表所示。请分析并回答下列问题:

类型 棉铃虫密度(只/百株) 棉铃虫主要捕食性天敌数(只/百株)

龟纹瓢虫 中华草蛉 蜘蛛 食虫蝽 合计

生态防治田 329 140 23 73 51 287

喷洒高效农药田 327 82 17 45 21 165

(1)棉铃虫的种群密度主要取决于该种群的_______。科研人员常用样方法调查棉铃虫幼虫的种群密度,其原因是_______。

(2)利用棉铃虫成虫的趋光性,在棉田中安装黑光灯、高压泵灯等诱捕成虫:坚持冬季翻晒灌溉土壤,降低羽化率等措施,都有利于改变棉铃虫种群的_______,从而降低其种群密度。

(3)据表分析,在生态防治田,棉铃虫天敌中的优势物种是_______。天敌中各种群的数量变化与棉铃虫种群的数量变化具有相关性,都会呈现_______的波动。

(4)由表中数据可知_______田的生态系统抵抗力稳定性较高,原因是_______。

2021-2022学年人教版(2019)选择性必修2第一章第1节种群的数量特征(参考答案)

一、单选题

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

答案 C C C C B C B D A C

题号 11 12 13 14

答案 B D C C

二、综合题

15.

(1) 种群

(2) AB

(3) 6800

(4) D蝶基因突变是进化发生的内因,导致种群的基因频率发生改变;大河的出现隔离了D蝶与其他蝶类的基因交流;经过漫长时间的自然选择,D蝶的基因频率逐渐定向改变;当基因频率变化积累到一定的程度,最终出现了与其他蝶类出现生殖隔离现象

(5) 200

(6) H基因

(7) 小

16.

(1) 出生率和死亡率 棉铃虫幼虫的活动能力弱,活动范围小

(2)年龄结构

(3) 龟纹瓢虫 周期性

(4) 生态防治 农药区生态系统农药的使用可能杀死一些有益生物,而生态防治生态该系统的生物多样性高

PAGE

第 1 页,共 1 页