2021-2022学年统编版高中语文必修下册9.《说“木叶”》(课件26张)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文必修下册9.《说“木叶”》(课件26张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-12 19:46:20 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

说“木叶”

林庚

林庚

林庚(1910-2006),字静希。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。1933年毕业于清华大学中文系。当时,林庚先生与吴组缃、季羡林、李长之四名学生风流倜傥,才华出众,被称为清华园里的“四剑客”。他专于中国文学史,尤长于楚辞、唐诗研究,并将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又指反映这种研究成果的一种文章样式。其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,提高读者的艺术欣赏能力,培养读者健康的艺术情趣。文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一个论证过程。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

行文思路

第一部分(1、2、3自然段):现象:“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象。

第二部分(4、5、6自然段):本质:“木叶”的两个艺术特征及原因。

第三部分(第7自然段):总结:“木”与“树”在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

学习活动:把握文本内容与作者观点

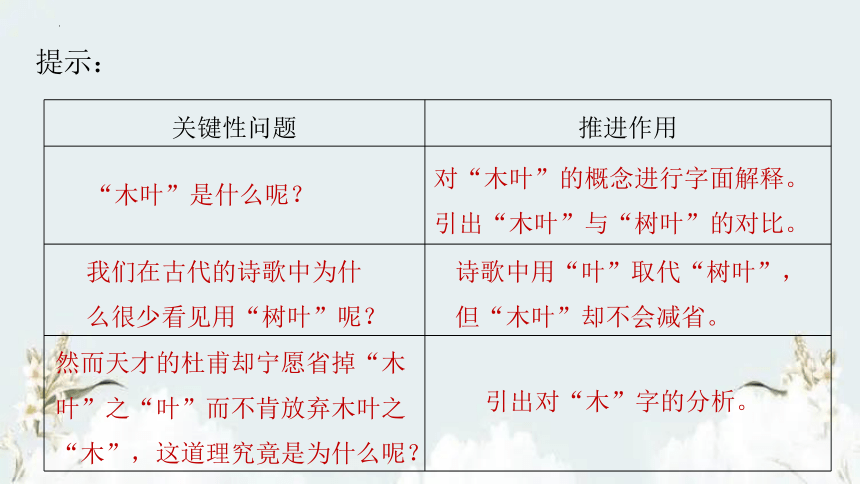

1、阅读文章,梳理作者提出的关键性问题,思考作者是怎样推进对“木叶”的阐释的。

提示:

关键性问题 推进作用

“木叶”是什么呢?

对“木叶”的概念进行字面解释。引出“木叶”与“树叶”的对比。

我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

诗歌中用“叶”取代“树叶”,但“木叶”却不会减省。

然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃木叶之“木”,这道理究竟是为什么呢?

引出对“木”字的分析。

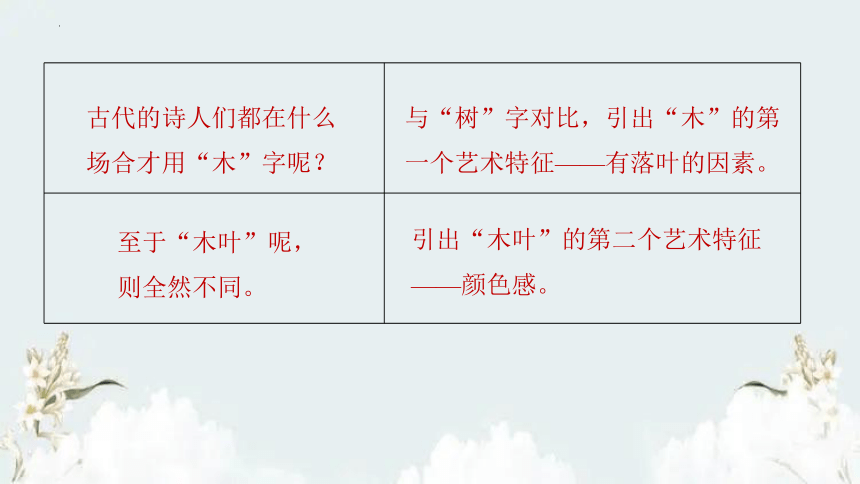

古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?

与“树”字对比,引出“木”的第一个艺术特征——有落叶的因素。

至于“木叶”呢,则全然不同。

引出“木叶”的第二个艺术特征

——颜色感。

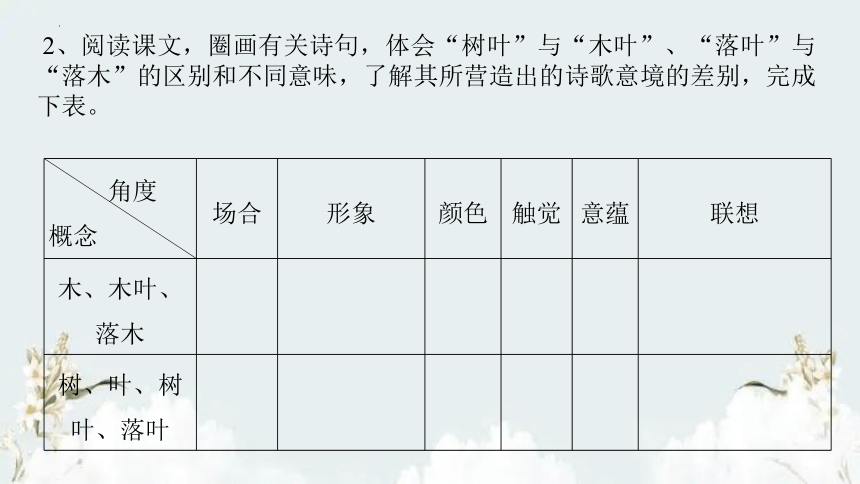

2、阅读课文,圈画有关诗句,体会“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别和不同意味,了解其所营造出的诗歌意境的差别,完成下表。

角度 概念 场合 形象 颜色 触觉 意蕴 联想

木、木叶、落木

树、叶、树叶、落叶

角度 概念 场合 形象 颜色 触觉 意蕴 联想

木、木叶、落木

树、叶、树叶、落叶

秋天

单纯、疏朗、空阔

黄

干燥

飘零

离人的叹息,游子的漂泊

春夏

繁茂、饱满、绵密

绿

湿润

缠绵

密密层层的浓荫,缠绵的情感

3、阅读课文,结合文中引用的诗句,分析“树”与“木”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别,完成下表。

词语 引用诗句 区别

“树”与 “木” “秋月照层岭,寒风扫高木。” “高树多悲风,海水扬其波。” “午阴嘉树清圆。” “树”有_________________

___________之意;“木”则___________,有_____的因素,有_____的意蕴。

“落叶”与 “落木” “美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。” “静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。” “落叶”与“落木”相比,_________________

_________________。

“木叶”与 “落木” “无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。” “落木千山天远大,澄江一道月分明。” ___________________________________________________________________________________________________

提示:

词语 引用诗句 区别

“树”与 “木” “秋月照层岭,寒风扫高木。” “高树多悲风,海水扬其波。” “午阴嘉树清圆。” “树”有_________________

___________之意;“木”则___________,有_____的因素,有_____的意蕴。

繁茂的枝叶、枝叶

绿色的饱满

疏朗、干燥

落叶

悲愁

“落叶”与 “落木” “美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。” “静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。” “落叶”与“落木”相比,_________________

_________________。

“木叶”与 “落木” “无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。” “落木千山天远大,澄江一道月分明。” _______________________________________________________________________________________________________。

叶片饱含水分,缺

少飘零之意

“落木”比“木叶”

更显得空阔,少了

“叶”便少了清秋的

绵密之意。而“木叶”

是疏朗与绵密的交织

4、作者用了大量篇幅来说“木叶”,其真正目的是什么?请加以概括。

目的:阐释诗歌语言暗示性的特征。

5、作者在分析诗歌语言暗示性时,运用了比较分析,请具体说明。同时引用了大量的关于“木叶”的诗句,从总体上揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用。

提示:比较分析

①文章说理的一个重要特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进人“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。

②在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深人到诗歌语言的暗示性问题。

③由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进人诗歌鉴赏的境界,自然学会品味诗歌的内部和外部语言。

提示:引用诗句作用

援引古代诗人关于“木叶”的诗句,一是作为引子,引出议论话题;二是作为例证,使得分析说理有凭有据,深入浅出;三是调节文气,读来赏心悦目,更增添了文章的文化内涵。

6、所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说木叶”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

提示:

①全文以“木叶”作为引论、立论和结论的依据,以“说‘木叶’”为题,体现了作者的行文思路。若改为“谈中国古典诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,可能要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术性论文。

②标题拟为“说‘木叶’”,可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”的诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读理。

③“木叶”具有暗示性,用来闸释古代诗歌语言具有暗示性的问题,有小中见大的艺术效果。

7、古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,从上述意象中选择一个,体味其在古诗中的艺术特点。

探究与分享

学生选取其中一个意象,搜集相应的诗句,整理出来;分析这些诗句中的该意象的暗示性。

课堂交流,相互分享与补充,共同完善。

示例:以“月”为例

云中谁寄锦书来 雁字回时,月满西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

露从今夜白,月是故乡明。

今夜鄜州月,闺中只独看。

海上生明月,天涯共此时。

何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

对故乡、亲人、友人的思念之情。纯洁无暇的感情

人生短暂的悲伤愁苦之情

象征人的高洁品质

象征美人和恋情

月圆人不圆的愁绪

……

课堂练习

1、下列对文本相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A .本文着重分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,深人挖掘“木叶”中“木”字所蕴含的意境,从而阐发了“诗歌语言具有暗示性”的特点。

B .第三段开头一句“从‘木叶’………也正在此”,这句话由“落木”引出对“木”的思考,在文中起到承上启下的作用。

C .按照字面的解释,“木叶”的“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,但在古代的诗歌中很少看见“树叶”“树”等相关意象。

D .作者在阐述“木叶”的第一个艺术特征时写道,“它仿佛本身就含有一个落叶的因素”,“仿佛”一词体现了语言表达的严密性、准确性。

2、下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A .文章由屈原的诗句引出话题,阐述了“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象的观点,激发了读者浓厚的兴趣,照应了题目。

B .文章列举含“木叶”的实例,让读者从具体可感的诗句中认识到这一意象的普遍性。

C .文章在“木叶”和“树叶”的对比中把论证推向深处,引出诗歌语言暗示性的问题。

D .文章在提出问题后,又用大量篇幅分析问题,最后提出了解决问题的一系列具体方法。

3、作者通过大量的举例分析,总结出了哪些带有规律性的知识?请结合文本加以概括。

4、林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”换成“病木前头万树春”似乎更恰当,你认为如何?请说出理由。

说“木叶”

林庚

林庚

林庚(1910-2006),字静希。诗人,现代诗人、古代文学学者、文学史家。1933年毕业于清华大学中文系。当时,林庚先生与吴组缃、季羡林、李长之四名学生风流倜傥,才华出众,被称为清华园里的“四剑客”。他专于中国文学史,尤长于楚辞、唐诗研究,并将创作新诗和研究唐诗完美地统一起来。

文学评论

文学评论又叫“文艺评论”,既指运用一定的理论和方法对各种文学现象进行探讨、体会、评价的科学研究活动,又指反映这种研究成果的一种文章样式。其任务在于揭示艺术现象中的审美价值和思想意义,探讨艺术创作的方法和规律,以提高文艺创作的水平;还要帮助读者正确理解作品,提高读者的艺术欣赏能力,培养读者健康的艺术情趣。文学评论必须对作品有总的评价,并且对这个评价有一个论证过程。

文学评论包括诗歌评论、小说评论、散文评论、戏剧评论、影视评论等。

行文思路

第一部分(1、2、3自然段):现象:“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象。

第二部分(4、5、6自然段):本质:“木叶”的两个艺术特征及原因。

第三部分(第7自然段):总结:“木”与“树”在艺术形象上的差别几乎是一字千金。

学习活动:把握文本内容与作者观点

1、阅读文章,梳理作者提出的关键性问题,思考作者是怎样推进对“木叶”的阐释的。

提示:

关键性问题 推进作用

“木叶”是什么呢?

对“木叶”的概念进行字面解释。引出“木叶”与“树叶”的对比。

我们在古代的诗歌中为什么很少看见用“树叶”呢?

诗歌中用“叶”取代“树叶”,但“木叶”却不会减省。

然而天才的杜甫却宁愿省掉“木叶”之“叶”而不肯放弃木叶之“木”,这道理究竟是为什么呢?

引出对“木”字的分析。

古代的诗人们都在什么场合才用“木”字呢?

与“树”字对比,引出“木”的第一个艺术特征——有落叶的因素。

至于“木叶”呢,则全然不同。

引出“木叶”的第二个艺术特征

——颜色感。

2、阅读课文,圈画有关诗句,体会“树叶”与“木叶”、“落叶”与“落木”的区别和不同意味,了解其所营造出的诗歌意境的差别,完成下表。

角度 概念 场合 形象 颜色 触觉 意蕴 联想

木、木叶、落木

树、叶、树叶、落叶

角度 概念 场合 形象 颜色 触觉 意蕴 联想

木、木叶、落木

树、叶、树叶、落叶

秋天

单纯、疏朗、空阔

黄

干燥

飘零

离人的叹息,游子的漂泊

春夏

繁茂、饱满、绵密

绿

湿润

缠绵

密密层层的浓荫,缠绵的情感

3、阅读课文,结合文中引用的诗句,分析“树”与“木”、“落叶”与“落木”、“木叶”与“落木”的区别,完成下表。

词语 引用诗句 区别

“树”与 “木” “秋月照层岭,寒风扫高木。” “高树多悲风,海水扬其波。” “午阴嘉树清圆。” “树”有_________________

___________之意;“木”则___________,有_____的因素,有_____的意蕴。

“落叶”与 “落木” “美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。” “静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。” “落叶”与“落木”相比,_________________

_________________。

“木叶”与 “落木” “无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。” “落木千山天远大,澄江一道月分明。” ___________________________________________________________________________________________________

提示:

词语 引用诗句 区别

“树”与 “木” “秋月照层岭,寒风扫高木。” “高树多悲风,海水扬其波。” “午阴嘉树清圆。” “树”有_________________

___________之意;“木”则___________,有_____的因素,有_____的意蕴。

繁茂的枝叶、枝叶

绿色的饱满

疏朗、干燥

落叶

悲愁

“落叶”与 “落木” “美女妖且闲,采桑歧路间。柔条纷冉冉,落叶何翩翩。” “静夜四无邻,荒居旧业贫。雨中黄叶树,灯下白头人。” “落叶”与“落木”相比,_________________

_________________。

“木叶”与 “落木” “无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。” “落木千山天远大,澄江一道月分明。” _______________________________________________________________________________________________________。

叶片饱含水分,缺

少飘零之意

“落木”比“木叶”

更显得空阔,少了

“叶”便少了清秋的

绵密之意。而“木叶”

是疏朗与绵密的交织

4、作者用了大量篇幅来说“木叶”,其真正目的是什么?请加以概括。

目的:阐释诗歌语言暗示性的特征。

5、作者在分析诗歌语言暗示性时,运用了比较分析,请具体说明。同时引用了大量的关于“木叶”的诗句,从总体上揣摩一下这对于阐发道理起了怎样的作用。

提示:比较分析

①文章说理的一个重要特征是采用比较分析的方法,引领读者一起进人“树叶”与“木叶”的不同意境,品味“木叶”的形象魅力。

②在比较分析的过程中,采用由现象到本质、由感性认识到理性认识的思维模式。先由诗句总结“木叶”出现的场合,再由此深人到诗歌语言的暗示性问题。

③由于作者紧扣诗句,并对诗句意境进行想象挖掘,使读者也一同进人诗歌鉴赏的境界,自然学会品味诗歌的内部和外部语言。

提示:引用诗句作用

援引古代诗人关于“木叶”的诗句,一是作为引子,引出议论话题;二是作为例证,使得分析说理有凭有据,深入浅出;三是调节文气,读来赏心悦目,更增添了文章的文化内涵。

6、所阐释的是诗歌语言的暗示性问题,却拟题为“说木叶”,若改为“谈谈诗歌语言的暗示性”,你以为如何?

提示:

①全文以“木叶”作为引论、立论和结论的依据,以“说‘木叶’”为题,体现了作者的行文思路。若改为“谈中国古典诗歌语言的暗示性”,整个文章的行文思路就要改变,可能要从理论的角度来论述,就会写成一篇理论性较强的学术性论文。

②标题拟为“说‘木叶’”,可以把深奥的文学理论渗透于有关“木叶”的诗句的品读玩味中,化深奥为简单,化抽象为形象,既体现了作者的科学态度,也契合了读者的阅读理。

③“木叶”具有暗示性,用来闸释古代诗歌语言具有暗示性的问题,有小中见大的艺术效果。

7、古诗中有许多耐人寻味的意象,它们如“木叶”一样,成为内涵丰富难以言传的精妙语言,如月、梅、柳、杜鹃等。请根据课文所阐释的诗歌语言的暗示性的理论,从上述意象中选择一个,体味其在古诗中的艺术特点。

探究与分享

学生选取其中一个意象,搜集相应的诗句,整理出来;分析这些诗句中的该意象的暗示性。

课堂交流,相互分享与补充,共同完善。

示例:以“月”为例

云中谁寄锦书来 雁字回时,月满西楼。月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。

露从今夜白,月是故乡明。

今夜鄜州月,闺中只独看。

海上生明月,天涯共此时。

何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全,但愿人长久,千里共婵娟。

明月楼高休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

对故乡、亲人、友人的思念之情。纯洁无暇的感情

人生短暂的悲伤愁苦之情

象征人的高洁品质

象征美人和恋情

月圆人不圆的愁绪

……

课堂练习

1、下列对文本相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A .本文着重分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,深人挖掘“木叶”中“木”字所蕴含的意境,从而阐发了“诗歌语言具有暗示性”的特点。

B .第三段开头一句“从‘木叶’………也正在此”,这句话由“落木”引出对“木”的思考,在文中起到承上启下的作用。

C .按照字面的解释,“木叶”的“木”就是“树”,“木叶”也就是“树叶”,但在古代的诗歌中很少看见“树叶”“树”等相关意象。

D .作者在阐述“木叶”的第一个艺术特征时写道,“它仿佛本身就含有一个落叶的因素”,“仿佛”一词体现了语言表达的严密性、准确性。

2、下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )

A .文章由屈原的诗句引出话题,阐述了“木叶”是诗人们笔下钟爱的形象的观点,激发了读者浓厚的兴趣,照应了题目。

B .文章列举含“木叶”的实例,让读者从具体可感的诗句中认识到这一意象的普遍性。

C .文章在“木叶”和“树叶”的对比中把论证推向深处,引出诗歌语言暗示性的问题。

D .文章在提出问题后,又用大量篇幅分析问题,最后提出了解决问题的一系列具体方法。

3、作者通过大量的举例分析,总结出了哪些带有规律性的知识?请结合文本加以概括。

4、林庚先生在文中提出“木”含有微黄、干燥的艺术特征,按照这个理论把“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”换成“病木前头万树春”似乎更恰当,你认为如何?请说出理由。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])