第10课阿长与《山海经》课件(共27页)

文档属性

| 名称 | 第10课阿长与《山海经》课件(共27页) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 342.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 17:06:44 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第三单元

10 阿长与《山海经》

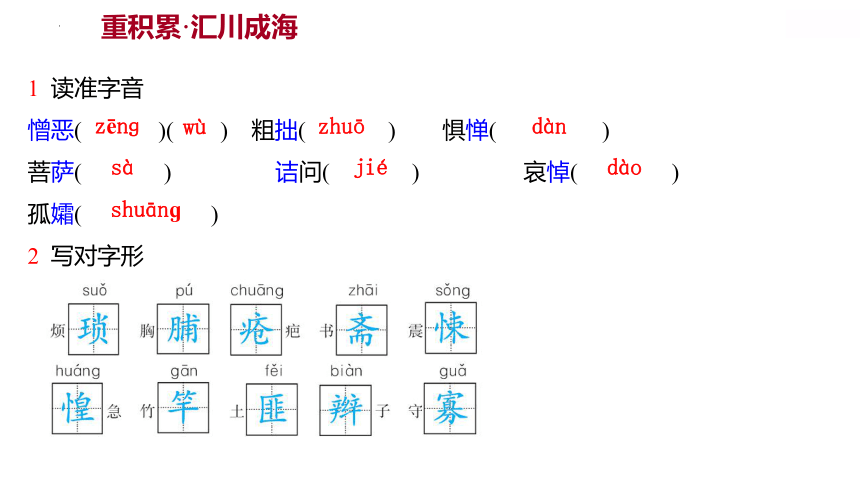

重积累·汇川成海

1 读准字音

憎恶( )( ) 粗拙( ) 惧惮( )

菩萨( ) 诘问( ) 哀悼( )

孤孀( )

2 写对字形

zēnɡ

wù

zhuō

dàn

sà

jié

dào

shuānɡ

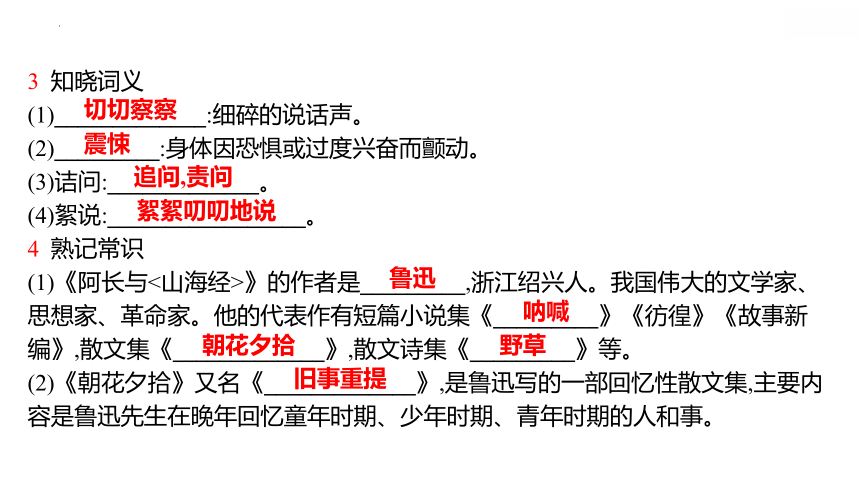

3 知晓词义

(1)_____________:细碎的说话声。

(2)_________:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

(3)诘问:_____________。

(4)絮说:_________________。

4 熟记常识

(1)《阿长与<山海经>》的作者是_________,浙江绍兴人。我国伟大的文学家、

思想家、革命家。他的代表作有短篇小说集《_________》《彷徨》《故事新

编》,散文集《_____________》,散文诗集《_________》等。

(2)《朝花夕拾》又名《_____________》,是鲁迅写的一部回忆性散文集,主要内

容是鲁迅先生在晚年回忆童年时期、少年时期、青年时期的人和事。

切切察察

震悚

追问,责问

絮絮叨叨地说

鲁迅

呐喊

朝花夕拾

野草

旧事重提

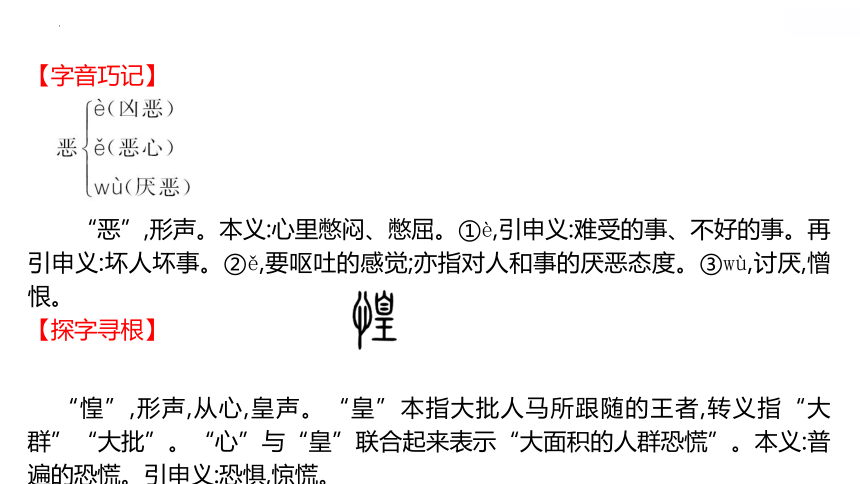

【字音巧记】

“恶”,形声。本义:心里憋闷、憋屈。①è,引申义:难受的事、不好的事。再引申义:坏人坏事。②ě,要呕吐的感觉;亦指对人和事的厌恶态度。③wù,讨厌,憎恨。

【探字寻根】

“惶”,形声,从心,皇声。“皇”本指大批人马所跟随的王者,转义指“大群”“大批”。“心”与“皇”联合起来表示“大面积的人群恐慌”。本义:普遍的恐慌。引申义:恐惧,惊慌。

【近义辨析】

诘问和询问

“诘问”是追问;责问。重在追问。

“询问”是咨询;查问。偏重征求意见;打听。

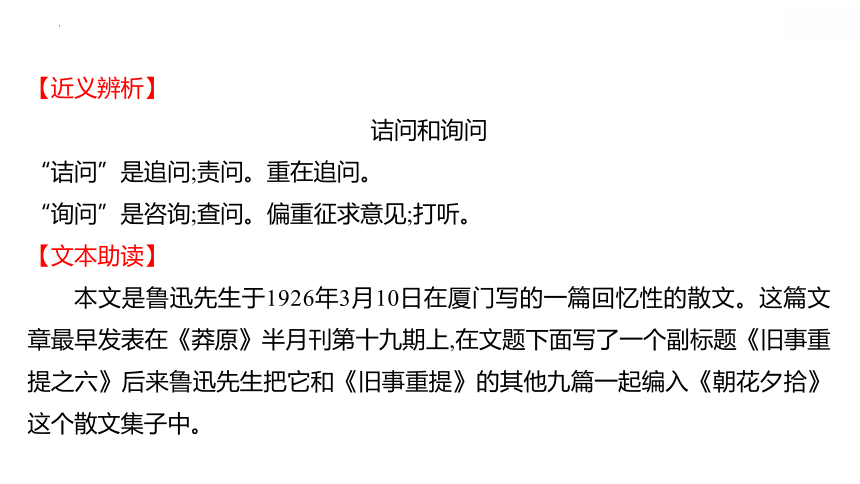

【文本助读】

本文是鲁迅先生于1926年3月10日在厦门写的一篇回忆性的散文。这篇文章最早发表在《莽原》半月刊第十九期上,在文题下面写了一个副标题《旧事重提之六》后来鲁迅先生把它和《旧事重提》的其他九篇一起编入《朝花夕拾》这个散文集子中。

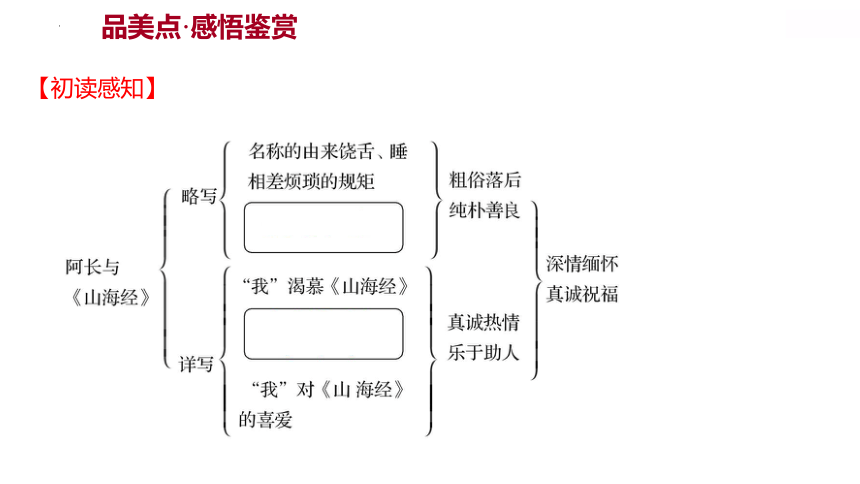

品美点·感悟鉴赏

【初读感知】

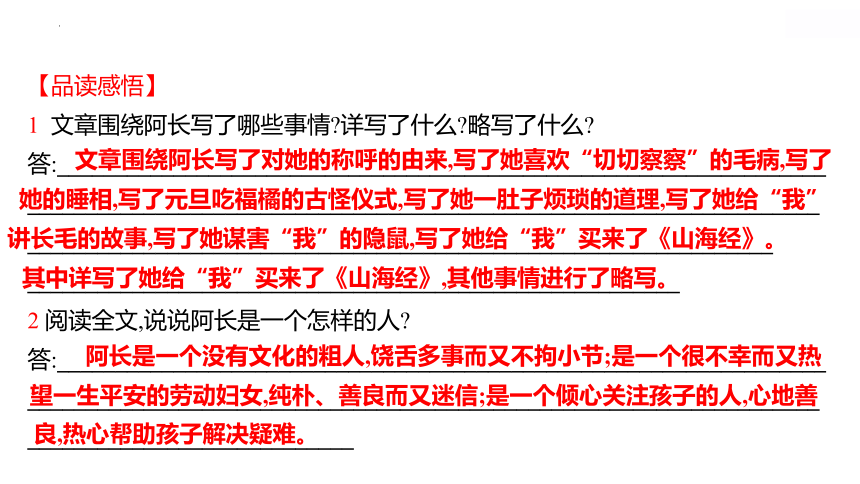

【品读感悟】

1 文章围绕阿长写了哪些事情 详写了什么 略写了什么

答:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________

2 阅读全文,说说阿长是一个怎样的人

答:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________

文章围绕阿长写了对她的称呼的由来,写了她喜欢“切切察察”的毛病,写了

她的睡相,写了元旦吃福橘的古怪仪式,写了她一肚子烦琐的道理,写了她给“我”

讲长毛的故事,写了她谋害“我”的隐鼠,写了她给“我”买来了《山海经》。

其中详写了她给“我”买来了《山海经》,其他事情进行了略写。

阿长是一个没有文化的粗人,饶舌多事而又不拘小节;是一个很不幸而又热

望一生平安的劳动妇女,纯朴、善良而又迷信;是一个倾心关注孩子的人,心地善

良,热心帮助孩子解决疑难。

【考点探究】

考点:体会作者思想感情

问题:文章中“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”一句表达了作者怎

样的情感

答:_________________________________________

表达了作者对长妈妈的感激和怀念之情。

【妙笔生花】

原文再现:

虽然背地里说人长短不是好事情,但倘使要我说句真心话,我可只得说:我实在不大佩服她。最讨厌的是……

……

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

学以致用:

这篇文章运用了欲扬先抑的写法,突出了对阿长的敬重、感激和怀念之情。请你运用欲扬先抑的手法,写一段话吧。

答: 略。

【课堂一点】

阿长是“我”的保姆,她买来了“我”渴望已久的“最为心爱的宝书”绘图《山海经》,所以文章以“阿长与《山海经》”为题,一石三鸟,既交代了重点的人物,也交代了重点的事情,还暗示了长妈妈为“我”买来有画儿的《山海经》一事的意义是非同一般的。同时一俗一雅的矛盾组合,引起读者阅读兴趣。

【名师授道】

1.详写与略写

2.概括归纳人物性格特点

①从人物身份、地位、经历、教养等方面入手

②从塑造人物形象的方法入手(正面描写、侧面描写)

③从环境描写入手

④从作者或文中其他人的介绍、评价入手

【考场支招】

体会作者表达的思想感情

①抓住文章的主要内容,②依据带有感彩的语句;③依据含意深刻的语句、段落。

答题模板:运用……的修辞(抒情)手法,表达了……的情感。

对点训练:见本课“练能力·点兵沙场”★处。

【写法借鉴】

欲扬先抑的技巧

①有主次之分,重心在“扬”,不平均用力。

②有较强“落差”,抑得足,扬得高。

③“抑”和“扬”有内在联系,要找到相通桥梁。

长妈妈

“我”

无名无姓,切切察察

管教很严,睡相不好

不大佩服、讨厌

好事粗俗,迷信可笑

朴实善良,仁厚慈爱

怀念感激

元旦塞橘,规矩烦琐

不耐烦

讲“长毛”的故事

空前敬意

谋害“我”的隐鼠

敬意完全消失

想方设法买来《山海经》

新的敬意

情感变化

先抑 后扬

起伏跌宕

阿长与《山海经》

练能力·点兵沙场

【基础关】

1 下列词语中加点字注音无误的一项是 ( )

A.憎恶(zènɡ) 诘问(jié) 惊骇(hài)

B.哀悼(diào) 胸脯(pú) 絮说(xù)

C.震悚(sǒnɡ) 守寡(ɡuǎ) 模样(mú)

D.孤孀(shuānɡ) 书斋(zhāi) 粗拙(zhuó)

C

2 下列词语书写无误的一项是 ( )

A.惶急 烦琐 和霭 情有可原

B.惧惮 劈雳 疏懒 聚族而居

C.淡薄 疮疤 大抵 深不可测

D.书藉 针灸 渴慕 郑重其事

C

3 请从所给三个词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。

这种敬意,虽然也逐渐_________(淡薄 淡忘 冷淡)起来,但完全_________

(消亡 消失 消灭),大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。那时就极严重地

_________(询问 审问 诘问),而且当面叫她阿长。

4 对下列病句修改不正确的一项是 ( )

A.我国登山运动员不顾暴风雪的袭击,终于登上珠穆朗玛峰最高顶峰。修改:删

去“最高”或删去“顶”。

B.从这件小事中,说明了一个大问题。修改:删去“从”和“中”。

C.一个“人人争三好”的热潮正在我校展开。修改:将“展开”改为“开展”。

D.迎面吹来一股寒风,不禁使我打了个寒噤。修改:将“不禁”放在“打”前面。

淡薄

消失

诘问

C

【综合关】

5 文韬中学将举行“成长的足迹”系列活动,请你参加。

(1)请你设计一个活动,仿照示例,写出活动名称。

示例:聆听名人故事

活动:_____________________________________________________

(2)请你以文学社社长的身份给著名女作家秦文君打电话,邀请她于6月20日下午

两点到学校礼堂做关于成长的主题报告。请写出电话内容。

答: 略。

示例:阅读文学名著、观看励志电影、参观英雄故居等。

(3)下列篇目选自《朝花夕拾》,请任选一篇,结合文中具体内容,说说鲁迅早年的

生活经历,对他的成长产生了怎样的影响。

《阿长与<山海经>》 《父亲的病》 《藤野先生》

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

《阿长与<山海经>》阿长是鲁迅小时候的保姆,作者记述儿时与阿长相处

的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,“满肚子是麻烦的礼节”的性

格;使他看到了劳动人民的善良,让他明白了很多道理。阿长买来的《山海经》,

使童年的鲁迅逐步对文学产生了兴趣,乃至在文学上影响了他一生。

【阅读关】

6 阅读下文,完成问题。

那 一 束 光

李朝德

挂上电话,我立刻就后悔了。

车窗外,最后一抹余晖落下,远山只剩下黛色的模糊轮廓。

火车还有一个多小时才经过村里,那时天早就黑了,那么晚让母亲站在路口做什么呢

火车在夜色中呼啸。望着车窗外的阑珊灯火,我一路忐忑。

那天,我从昆明乘火车去一个叫宣威的小城参加会议,这趟城际列车要穿过家乡的村庄。我家离铁路并不远,直线距离也就五六百米。

火车夜过家乡,最熟悉的景致与最亲近的人就在窗外一闪而过,兴奋激动转眼间成远离失落,那种感觉难以描述。

十多分钟前,我打电话告诉母亲我要坐火车去宣威,要路过村里。母亲很是高兴:“去宣威做什么 大概几点钟到 ”我一一回答,但有些遗憾:“可惜村里没有站,不然可以回家看看。”母亲说:“你忙你的,我身体好好的,不用管。”说完这句,电话里一阵沉默。

我理解这时的沉默,我与母亲都不太善于表达感情,大多数时候都是沉默。

父亲在世时,彼此都习惯这种沉默,即便一句话不说,却也温暖而坦然。但现在的沉默却让我内心紧缩,父亲过世后,母亲常说,时间过得慢,太阳总不落山,天黑后,天又总也不亮。

近些年,我隔三岔五总要打个电话问问,很多时候不为別的,就为听听母亲的声音。

如果不是假期或者有特殊事情,我一般很少回家,母亲总是说:“你哥你姐就住在村里,我身体好好的不用挂念,打个电话就行了,那么远,跑来跑去浪费车费!”

我理解母亲的本意,儿子好不容易在城里立足,她希望我小心翼翼走好每一步路,不管是生活还是工作,都不要有半点闪失,因此,她不愿意耽搁儿子的时间,在母亲眼里,总是把孩子看得重于泰山,却把自己看得轻于鸿毛。

但是,车过村庄,母子相距几百米却不能相见,对我来说终究是一个大大的遗憾。于是,我打破沉默:“妈,要不火车快到的时候,我打电话给你,你去村里的铁路口等我,我在7号车厢的门口,会向你招手,你就可以看见我,我也可以看见你了。”

这个突然的提议,我自己也觉得有点意外和为难,夜色中叫母亲在路口等着见我,算怎么一回事 但是母亲很高兴,一口答应下来。

我们都知道那个路口,那个叫小米田的路口是连接村庄与田地的一个主要道口。近些年火车多次提速,由单线变成复线后,铁路沿线早在十多年前就全线封闭了。

小米田路口虽然还在,但已被栅栏隔断,现在只剩下几米宽的道口。火车通过那个道口需要多长时间呢 估计就是一闪而过吧,我与母亲相互能看见吗

火车一过沾益县城,我就给母亲打电话让她去道口等着。沾益县城离老家松林村不到二十公里,估计不到十分钟我就可以看见母亲。

此时一明一暗,车里车外仿佛两个世界。我把脸贴在7号车门的玻璃上,努力寻找熟悉的山川轮廓。

窗外模糊一片,夜色包裹着车厢,我计算着时间与路程,却总不能看见熟悉的村庄。

焦躁中,却看见远远的公路上有车流的灯光,黑夜中流光溢彩。

正纳闷这是哪一条路呢,远远的路上放着光芒的“施家屯收费站”白色大字突然出现了。我心里一阵酸楚,“施家屯”已是隔壁村庄,火车刚在一分钟前驶过松林村,我竟然没有看见我熟悉的村庄与站在道口的母亲。

我颓然地打电话告诉母亲:“妈,天太黑了,我还没等看见你,火车就已经到了施家屯了。”

母亲也说:“刚才有趟火车经过,太快了,没有看见你,我想应该就这趟火车,知道你坐在上面,就行了。”

我为自己的粗心愧疚不已,说不出话来,年迈的母亲在黑夜的冷风中站着,我在明亮、温暖的车厢里坐着,本想让她看见我,我也看见她,却害得她在路边白白等待和空欢喜一场。

我不甘心,对母亲说:“妈,要不明晚我返回时,在最近的曲靖站下 站上有到村里的汽车,半个小时就到家了,住一晚再回昆明,方便得很。”

电话里,母亲慌忙阻止,语气固执而又坚定,仿佛我如果这样做,都是因为她引起的。我没有办法,告诉母亲,那明晚还是在这个路口,到时候我会站在最后一个车厢的车门旁招手,我们一定可以看见对方。

翌日返程,我早早地走到最后一节车厢的车门旁。黑夜的火车如一条光带在铁轨上漂移,伏在玻璃上的我把眼睛使劲睁大,可还是很难看清车窗外的任何景物。

这时候,我又看见了“施家屯”这几个字。

车内外温差大,窗户上起了一层薄薄的雾,我慌忙用手掌擦拭玻璃,用双手罩住眼眶,以遮挡车内的亮光,在微弱的光线下仔细搜寻外面的一景一物,我终于能看见车灯照出几米远模糊的路面轮廓,还看见了如萤火样的村庄里的昏黄灯光。

就在一个路口,我突然看见有束手电筒光在黑暗中照着火车!我刚要摇手呼喊,火车却又过了!

我忙掏出电话,颤抖着告诉母亲:“妈,我看见你在路口了。”

母亲在电话里说:“我也看见你了。”

两句话说完,车外再没有了村庄,母亲越来越远了。

我在夜色的火车中,不过是一晃而过的黑点,那个叫作小米田的道口,不过只有三四米宽,而站在路口等我的母亲,她还没有一米六高啊……

(选自《意林》2020年第1期,有删改)

(1)文章第四自然段“火车在夜色中呼啸。望着车窗外的阑珊灯火,我一路忐忑。”

作者“忐忑”的是什么 请用文章中的原句回答。

答:__________________________________________________________________

____________

(2)结合上下文,体会文中画线句子的含意。

父亲过世后,母亲常说,时间过得慢,太阳总不落山,天黑后,天又总也不亮。

答:__________________________________________________________________

__________________________________________________________

火车还有一个多小时才经过村里,那时天早就黑了,那么晚让母亲站在路口

做什么呢

母亲总嫌时间过得慢,一个“常”字和两个“总”字的否定句,体现了哀怨的语

气,表现出母亲在丧偶后生活的无聊以及孤独寂寞的内心世界。

★(3)文章最后一个自然段在表达情感上有何作用

答:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________

(4)本文在选入《散文选刊》时,题目为《黑夜的火车》,《那一束光》和《黑夜

的火车》这两个题目,你喜欢哪一个 请说明理由。

答: 略。

还没有一米六高的母亲,夜色中站在不过只有三四米宽的路口等“我”,尽管

“我在夜色的火车中,不过是一晃而过的黑点”,母亲依然站在故乡的铁路口给“我”

点亮一束光,表达了母亲对“我”的牵挂和深深的爱,也表达了“我”对母亲和家乡

深深的思念。

第三单元

10 阿长与《山海经》

重积累·汇川成海

1 读准字音

憎恶( )( ) 粗拙( ) 惧惮( )

菩萨( ) 诘问( ) 哀悼( )

孤孀( )

2 写对字形

zēnɡ

wù

zhuō

dàn

sà

jié

dào

shuānɡ

3 知晓词义

(1)_____________:细碎的说话声。

(2)_________:身体因恐惧或过度兴奋而颤动。

(3)诘问:_____________。

(4)絮说:_________________。

4 熟记常识

(1)《阿长与<山海经>》的作者是_________,浙江绍兴人。我国伟大的文学家、

思想家、革命家。他的代表作有短篇小说集《_________》《彷徨》《故事新

编》,散文集《_____________》,散文诗集《_________》等。

(2)《朝花夕拾》又名《_____________》,是鲁迅写的一部回忆性散文集,主要内

容是鲁迅先生在晚年回忆童年时期、少年时期、青年时期的人和事。

切切察察

震悚

追问,责问

絮絮叨叨地说

鲁迅

呐喊

朝花夕拾

野草

旧事重提

【字音巧记】

“恶”,形声。本义:心里憋闷、憋屈。①è,引申义:难受的事、不好的事。再引申义:坏人坏事。②ě,要呕吐的感觉;亦指对人和事的厌恶态度。③wù,讨厌,憎恨。

【探字寻根】

“惶”,形声,从心,皇声。“皇”本指大批人马所跟随的王者,转义指“大群”“大批”。“心”与“皇”联合起来表示“大面积的人群恐慌”。本义:普遍的恐慌。引申义:恐惧,惊慌。

【近义辨析】

诘问和询问

“诘问”是追问;责问。重在追问。

“询问”是咨询;查问。偏重征求意见;打听。

【文本助读】

本文是鲁迅先生于1926年3月10日在厦门写的一篇回忆性的散文。这篇文章最早发表在《莽原》半月刊第十九期上,在文题下面写了一个副标题《旧事重提之六》后来鲁迅先生把它和《旧事重提》的其他九篇一起编入《朝花夕拾》这个散文集子中。

品美点·感悟鉴赏

【初读感知】

【品读感悟】

1 文章围绕阿长写了哪些事情 详写了什么 略写了什么

答:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________

2 阅读全文,说说阿长是一个怎样的人

答:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________

文章围绕阿长写了对她的称呼的由来,写了她喜欢“切切察察”的毛病,写了

她的睡相,写了元旦吃福橘的古怪仪式,写了她一肚子烦琐的道理,写了她给“我”

讲长毛的故事,写了她谋害“我”的隐鼠,写了她给“我”买来了《山海经》。

其中详写了她给“我”买来了《山海经》,其他事情进行了略写。

阿长是一个没有文化的粗人,饶舌多事而又不拘小节;是一个很不幸而又热

望一生平安的劳动妇女,纯朴、善良而又迷信;是一个倾心关注孩子的人,心地善

良,热心帮助孩子解决疑难。

【考点探究】

考点:体会作者思想感情

问题:文章中“仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!”一句表达了作者怎

样的情感

答:_________________________________________

表达了作者对长妈妈的感激和怀念之情。

【妙笔生花】

原文再现:

虽然背地里说人长短不是好事情,但倘使要我说句真心话,我可只得说:我实在不大佩服她。最讨厌的是……

……

我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。

学以致用:

这篇文章运用了欲扬先抑的写法,突出了对阿长的敬重、感激和怀念之情。请你运用欲扬先抑的手法,写一段话吧。

答: 略。

【课堂一点】

阿长是“我”的保姆,她买来了“我”渴望已久的“最为心爱的宝书”绘图《山海经》,所以文章以“阿长与《山海经》”为题,一石三鸟,既交代了重点的人物,也交代了重点的事情,还暗示了长妈妈为“我”买来有画儿的《山海经》一事的意义是非同一般的。同时一俗一雅的矛盾组合,引起读者阅读兴趣。

【名师授道】

1.详写与略写

2.概括归纳人物性格特点

①从人物身份、地位、经历、教养等方面入手

②从塑造人物形象的方法入手(正面描写、侧面描写)

③从环境描写入手

④从作者或文中其他人的介绍、评价入手

【考场支招】

体会作者表达的思想感情

①抓住文章的主要内容,②依据带有感彩的语句;③依据含意深刻的语句、段落。

答题模板:运用……的修辞(抒情)手法,表达了……的情感。

对点训练:见本课“练能力·点兵沙场”★处。

【写法借鉴】

欲扬先抑的技巧

①有主次之分,重心在“扬”,不平均用力。

②有较强“落差”,抑得足,扬得高。

③“抑”和“扬”有内在联系,要找到相通桥梁。

长妈妈

“我”

无名无姓,切切察察

管教很严,睡相不好

不大佩服、讨厌

好事粗俗,迷信可笑

朴实善良,仁厚慈爱

怀念感激

元旦塞橘,规矩烦琐

不耐烦

讲“长毛”的故事

空前敬意

谋害“我”的隐鼠

敬意完全消失

想方设法买来《山海经》

新的敬意

情感变化

先抑 后扬

起伏跌宕

阿长与《山海经》

练能力·点兵沙场

【基础关】

1 下列词语中加点字注音无误的一项是 ( )

A.憎恶(zènɡ) 诘问(jié) 惊骇(hài)

B.哀悼(diào) 胸脯(pú) 絮说(xù)

C.震悚(sǒnɡ) 守寡(ɡuǎ) 模样(mú)

D.孤孀(shuānɡ) 书斋(zhāi) 粗拙(zhuó)

C

2 下列词语书写无误的一项是 ( )

A.惶急 烦琐 和霭 情有可原

B.惧惮 劈雳 疏懒 聚族而居

C.淡薄 疮疤 大抵 深不可测

D.书藉 针灸 渴慕 郑重其事

C

3 请从所给三个词语中,选出一个最符合语境的填写在横线上。

这种敬意,虽然也逐渐_________(淡薄 淡忘 冷淡)起来,但完全_________

(消亡 消失 消灭),大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。那时就极严重地

_________(询问 审问 诘问),而且当面叫她阿长。

4 对下列病句修改不正确的一项是 ( )

A.我国登山运动员不顾暴风雪的袭击,终于登上珠穆朗玛峰最高顶峰。修改:删

去“最高”或删去“顶”。

B.从这件小事中,说明了一个大问题。修改:删去“从”和“中”。

C.一个“人人争三好”的热潮正在我校展开。修改:将“展开”改为“开展”。

D.迎面吹来一股寒风,不禁使我打了个寒噤。修改:将“不禁”放在“打”前面。

淡薄

消失

诘问

C

【综合关】

5 文韬中学将举行“成长的足迹”系列活动,请你参加。

(1)请你设计一个活动,仿照示例,写出活动名称。

示例:聆听名人故事

活动:_____________________________________________________

(2)请你以文学社社长的身份给著名女作家秦文君打电话,邀请她于6月20日下午

两点到学校礼堂做关于成长的主题报告。请写出电话内容。

答: 略。

示例:阅读文学名著、观看励志电影、参观英雄故居等。

(3)下列篇目选自《朝花夕拾》,请任选一篇,结合文中具体内容,说说鲁迅早年的

生活经历,对他的成长产生了怎样的影响。

《阿长与<山海经>》 《父亲的病》 《藤野先生》

答:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

《阿长与<山海经>》阿长是鲁迅小时候的保姆,作者记述儿时与阿长相处

的情景,描写了长妈妈善良、朴实而又迷信、唠叨,“满肚子是麻烦的礼节”的性

格;使他看到了劳动人民的善良,让他明白了很多道理。阿长买来的《山海经》,

使童年的鲁迅逐步对文学产生了兴趣,乃至在文学上影响了他一生。

【阅读关】

6 阅读下文,完成问题。

那 一 束 光

李朝德

挂上电话,我立刻就后悔了。

车窗外,最后一抹余晖落下,远山只剩下黛色的模糊轮廓。

火车还有一个多小时才经过村里,那时天早就黑了,那么晚让母亲站在路口做什么呢

火车在夜色中呼啸。望着车窗外的阑珊灯火,我一路忐忑。

那天,我从昆明乘火车去一个叫宣威的小城参加会议,这趟城际列车要穿过家乡的村庄。我家离铁路并不远,直线距离也就五六百米。

火车夜过家乡,最熟悉的景致与最亲近的人就在窗外一闪而过,兴奋激动转眼间成远离失落,那种感觉难以描述。

十多分钟前,我打电话告诉母亲我要坐火车去宣威,要路过村里。母亲很是高兴:“去宣威做什么 大概几点钟到 ”我一一回答,但有些遗憾:“可惜村里没有站,不然可以回家看看。”母亲说:“你忙你的,我身体好好的,不用管。”说完这句,电话里一阵沉默。

我理解这时的沉默,我与母亲都不太善于表达感情,大多数时候都是沉默。

父亲在世时,彼此都习惯这种沉默,即便一句话不说,却也温暖而坦然。但现在的沉默却让我内心紧缩,父亲过世后,母亲常说,时间过得慢,太阳总不落山,天黑后,天又总也不亮。

近些年,我隔三岔五总要打个电话问问,很多时候不为別的,就为听听母亲的声音。

如果不是假期或者有特殊事情,我一般很少回家,母亲总是说:“你哥你姐就住在村里,我身体好好的不用挂念,打个电话就行了,那么远,跑来跑去浪费车费!”

我理解母亲的本意,儿子好不容易在城里立足,她希望我小心翼翼走好每一步路,不管是生活还是工作,都不要有半点闪失,因此,她不愿意耽搁儿子的时间,在母亲眼里,总是把孩子看得重于泰山,却把自己看得轻于鸿毛。

但是,车过村庄,母子相距几百米却不能相见,对我来说终究是一个大大的遗憾。于是,我打破沉默:“妈,要不火车快到的时候,我打电话给你,你去村里的铁路口等我,我在7号车厢的门口,会向你招手,你就可以看见我,我也可以看见你了。”

这个突然的提议,我自己也觉得有点意外和为难,夜色中叫母亲在路口等着见我,算怎么一回事 但是母亲很高兴,一口答应下来。

我们都知道那个路口,那个叫小米田的路口是连接村庄与田地的一个主要道口。近些年火车多次提速,由单线变成复线后,铁路沿线早在十多年前就全线封闭了。

小米田路口虽然还在,但已被栅栏隔断,现在只剩下几米宽的道口。火车通过那个道口需要多长时间呢 估计就是一闪而过吧,我与母亲相互能看见吗

火车一过沾益县城,我就给母亲打电话让她去道口等着。沾益县城离老家松林村不到二十公里,估计不到十分钟我就可以看见母亲。

此时一明一暗,车里车外仿佛两个世界。我把脸贴在7号车门的玻璃上,努力寻找熟悉的山川轮廓。

窗外模糊一片,夜色包裹着车厢,我计算着时间与路程,却总不能看见熟悉的村庄。

焦躁中,却看见远远的公路上有车流的灯光,黑夜中流光溢彩。

正纳闷这是哪一条路呢,远远的路上放着光芒的“施家屯收费站”白色大字突然出现了。我心里一阵酸楚,“施家屯”已是隔壁村庄,火车刚在一分钟前驶过松林村,我竟然没有看见我熟悉的村庄与站在道口的母亲。

我颓然地打电话告诉母亲:“妈,天太黑了,我还没等看见你,火车就已经到了施家屯了。”

母亲也说:“刚才有趟火车经过,太快了,没有看见你,我想应该就这趟火车,知道你坐在上面,就行了。”

我为自己的粗心愧疚不已,说不出话来,年迈的母亲在黑夜的冷风中站着,我在明亮、温暖的车厢里坐着,本想让她看见我,我也看见她,却害得她在路边白白等待和空欢喜一场。

我不甘心,对母亲说:“妈,要不明晚我返回时,在最近的曲靖站下 站上有到村里的汽车,半个小时就到家了,住一晚再回昆明,方便得很。”

电话里,母亲慌忙阻止,语气固执而又坚定,仿佛我如果这样做,都是因为她引起的。我没有办法,告诉母亲,那明晚还是在这个路口,到时候我会站在最后一个车厢的车门旁招手,我们一定可以看见对方。

翌日返程,我早早地走到最后一节车厢的车门旁。黑夜的火车如一条光带在铁轨上漂移,伏在玻璃上的我把眼睛使劲睁大,可还是很难看清车窗外的任何景物。

这时候,我又看见了“施家屯”这几个字。

车内外温差大,窗户上起了一层薄薄的雾,我慌忙用手掌擦拭玻璃,用双手罩住眼眶,以遮挡车内的亮光,在微弱的光线下仔细搜寻外面的一景一物,我终于能看见车灯照出几米远模糊的路面轮廓,还看见了如萤火样的村庄里的昏黄灯光。

就在一个路口,我突然看见有束手电筒光在黑暗中照着火车!我刚要摇手呼喊,火车却又过了!

我忙掏出电话,颤抖着告诉母亲:“妈,我看见你在路口了。”

母亲在电话里说:“我也看见你了。”

两句话说完,车外再没有了村庄,母亲越来越远了。

我在夜色的火车中,不过是一晃而过的黑点,那个叫作小米田的道口,不过只有三四米宽,而站在路口等我的母亲,她还没有一米六高啊……

(选自《意林》2020年第1期,有删改)

(1)文章第四自然段“火车在夜色中呼啸。望着车窗外的阑珊灯火,我一路忐忑。”

作者“忐忑”的是什么 请用文章中的原句回答。

答:__________________________________________________________________

____________

(2)结合上下文,体会文中画线句子的含意。

父亲过世后,母亲常说,时间过得慢,太阳总不落山,天黑后,天又总也不亮。

答:__________________________________________________________________

__________________________________________________________

火车还有一个多小时才经过村里,那时天早就黑了,那么晚让母亲站在路口

做什么呢

母亲总嫌时间过得慢,一个“常”字和两个“总”字的否定句,体现了哀怨的语

气,表现出母亲在丧偶后生活的无聊以及孤独寂寞的内心世界。

★(3)文章最后一个自然段在表达情感上有何作用

答:__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________

(4)本文在选入《散文选刊》时,题目为《黑夜的火车》,《那一束光》和《黑夜

的火车》这两个题目,你喜欢哪一个 请说明理由。

答: 略。

还没有一米六高的母亲,夜色中站在不过只有三四米宽的路口等“我”,尽管

“我在夜色的火车中,不过是一晃而过的黑点”,母亲依然站在故乡的铁路口给“我”

点亮一束光,表达了母亲对“我”的牵挂和深深的爱,也表达了“我”对母亲和家乡

深深的思念。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读