北京版必修三《外国诗歌(三)》之《浪游者的夜歌》课件

文档属性

| 名称 | 北京版必修三《外国诗歌(三)》之《浪游者的夜歌》课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 434.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北京版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2011-01-16 19:54:00 | ||

图片预览

文档简介

课件18张PPT。《浪游者的夜歌》 1749年8月28日中午12:00歌德出生在美因河畔法兰克福的一个富裕的市家庭中,他?的家座落在法兰克福的牡鹿沟街。?Johann W. Goethe

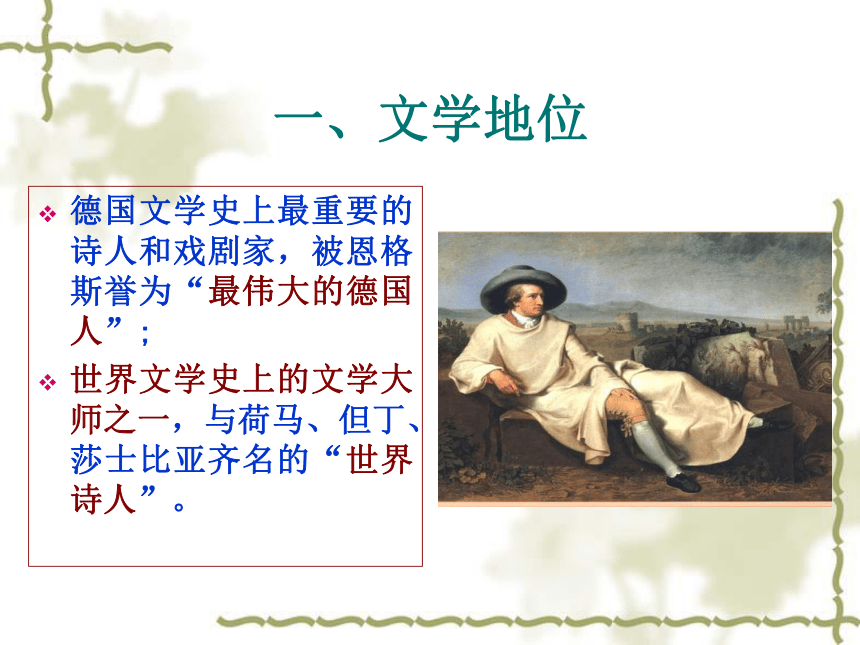

1749-1832一、文学地位 德国文学史上最重要的诗人和戏剧家,被恩格斯誉为“最伟大的德国人”;

世界文学史上的文学大师之一,与荷马、但丁、莎士比亚齐名的“世界诗人”。

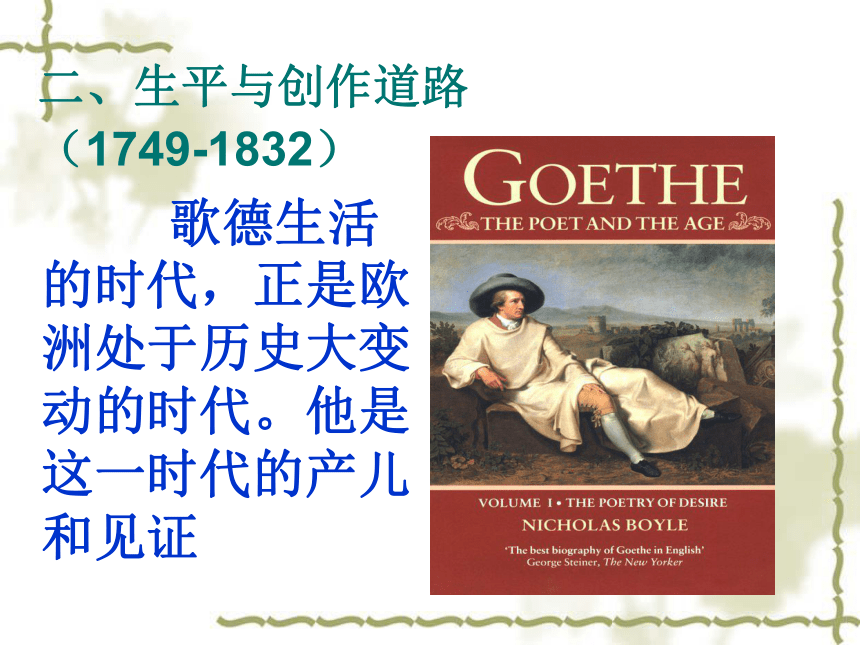

弗里德里希·恩格斯曾经这样说:“歌德是站在奥林匹斯山上的宙斯。” 1776年,歌德在魏玛 参政。二、生平与创作道路 (1749-1832) 歌德生活的时代,正是欧洲处于历史大变动的时代。他是这一时代的产儿和见证

1、早期创作: 狂飙突进时期(1765—1775)

书信体小说《少年维特之烦恼》

抒情诗《五月之歌》等,开创德国抒情诗新时代。

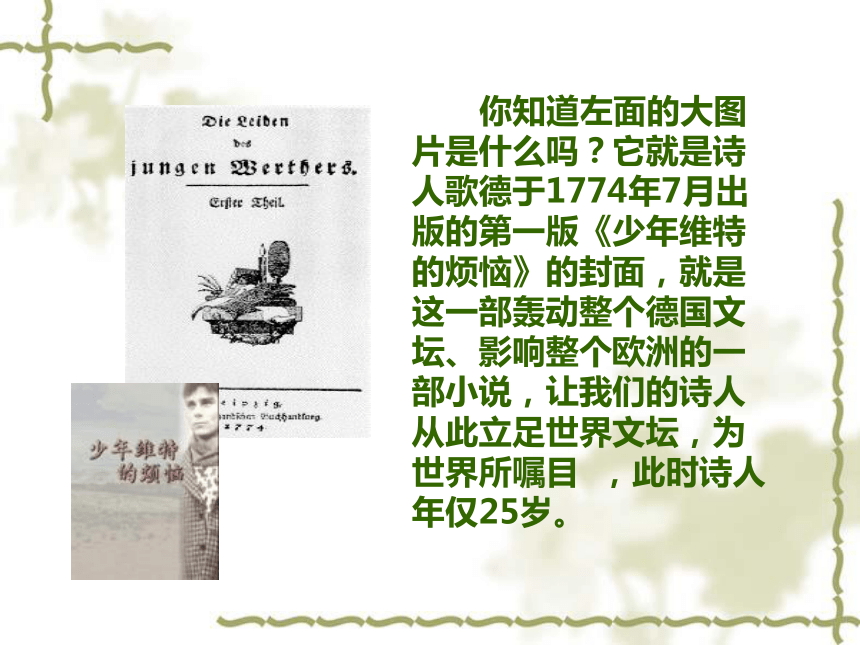

特征:反对古典主义,崇尚感情,要求自由和个性解放。 你知道左面的大图片是什么吗?它就是诗人歌德于1774年7月出版的第一版《少年维特的烦恼》的封面,就是这一部轰动整个德国文坛、影响整个欧洲的一部小说,让我们的诗人从此立足世界文坛,为世界所嘱目 ,此时诗人年仅25岁。2、魏玛时期(1775—1794—1805)

魏玛-意大利-魏玛

魏玛古典主义:又称德国古典文学。 是指18世纪末席勒与歌德在魏玛携手进行文学创作,使德国文学达到了前所未有的高峰。

诗剧《浪游者的夜歌》、《浮士德》第一部(1808出版) 4、晚期创作(1805—1832)

自传《诗与真》和《意大利游记》

诗集《西东合集》

长篇小说《亲和力》和小说《威廉·迈斯特的漫游时代》

诗剧《浮士德》第二部(1832) 《浮士德》是歌德创作的集大成,为此倾注了歌德近60余年的时间,这部伟大的诗篇最终在歌德84岁高龄时才完成。这部花费歌德毕生精力的呕心之作是德国文学史乃至整个人类文学史上最伟大的篇章之一。

1832年3月22日,德国著名诗人、剧作家、思想家歌德逝世,享年83岁。右图为位于法兰克福市中心的歌德铜像。初读感受写《浪游者的夜歌》时歌德的情况 1775年歌德应邀到魏玛公国工作。试想:一个狂飙突进时代的诗人处理一些军事、交通、水利等事务,又陷于宫廷里人事的倾轧和落后保守势力的纠缠之中,他需要不断克制自己,以极大的耐力来应付,因而其工作热忱渐渐减退。

繁忙的公务,浮华的宫廷应酬和爱情的挫折,使歌德无法得到创作所需要的安静和时间。诗中出现了哪些意象?描绘景象,感受意境。 诗人站在无人迹的山顶,在天宇、树林、鸟儿之间的一片“大安静”中,感受着人与自然之间隐秘的关联。在空间的构成上,此诗很有特点,由高及低、由远及近、由大及小:先从峰顶之上的天空写起,给人一种宏大的空间感;继而写到树木,但不写树木而写树梢,则有一种细致入微的效果,进一步烘托出“安静”的绝对;再写隐没在林中的鸟儿;最后仿佛一声感叹,人也要在万籁俱静中休息了。 你怎样理解《浪游者的夜歌(二)》结尾处 “安息”的含义?结尾“安息”的理解 歌德31岁写下此诗时,大概主要指恢复心灵的宁静,因为他正当盛年;64岁他曾大病一场,二次上山读题壁诗,歌德自己对那个词理解为“死亡”的成分该是居多了吧?82岁,他病逝的前一年,第三次登山读其诗,他想到的当然是永远的休息——死亡。所以,我看只把“安息”一词理解为“恢复心灵的宁静”,就减淡了诗意的复杂性和丰富性。 读《浪游者的夜歌(二)》的感受 “…… 有一种不可思议的,无法言传的魔力。那和谐的诗句像一个温柔的情人一样缠住你的心,用它的思想吻你,用它的词句拥抱你。”

——(德)海涅《浪游者的夜歌(二)》不同译本一切的山峰上,

是寂静,

一切的树梢中,

感不到些微的风,

森林中众鸟无音,

等着吧,你不久,

也将得到安宁。

——宗白华译微风收木末

群动息山头

鸟眼静不噪

我亦欲归休

——钱钟书译

1749-1832一、文学地位 德国文学史上最重要的诗人和戏剧家,被恩格斯誉为“最伟大的德国人”;

世界文学史上的文学大师之一,与荷马、但丁、莎士比亚齐名的“世界诗人”。

弗里德里希·恩格斯曾经这样说:“歌德是站在奥林匹斯山上的宙斯。” 1776年,歌德在魏玛 参政。二、生平与创作道路 (1749-1832) 歌德生活的时代,正是欧洲处于历史大变动的时代。他是这一时代的产儿和见证

1、早期创作: 狂飙突进时期(1765—1775)

书信体小说《少年维特之烦恼》

抒情诗《五月之歌》等,开创德国抒情诗新时代。

特征:反对古典主义,崇尚感情,要求自由和个性解放。 你知道左面的大图片是什么吗?它就是诗人歌德于1774年7月出版的第一版《少年维特的烦恼》的封面,就是这一部轰动整个德国文坛、影响整个欧洲的一部小说,让我们的诗人从此立足世界文坛,为世界所嘱目 ,此时诗人年仅25岁。2、魏玛时期(1775—1794—1805)

魏玛-意大利-魏玛

魏玛古典主义:又称德国古典文学。 是指18世纪末席勒与歌德在魏玛携手进行文学创作,使德国文学达到了前所未有的高峰。

诗剧《浪游者的夜歌》、《浮士德》第一部(1808出版) 4、晚期创作(1805—1832)

自传《诗与真》和《意大利游记》

诗集《西东合集》

长篇小说《亲和力》和小说《威廉·迈斯特的漫游时代》

诗剧《浮士德》第二部(1832) 《浮士德》是歌德创作的集大成,为此倾注了歌德近60余年的时间,这部伟大的诗篇最终在歌德84岁高龄时才完成。这部花费歌德毕生精力的呕心之作是德国文学史乃至整个人类文学史上最伟大的篇章之一。

1832年3月22日,德国著名诗人、剧作家、思想家歌德逝世,享年83岁。右图为位于法兰克福市中心的歌德铜像。初读感受写《浪游者的夜歌》时歌德的情况 1775年歌德应邀到魏玛公国工作。试想:一个狂飙突进时代的诗人处理一些军事、交通、水利等事务,又陷于宫廷里人事的倾轧和落后保守势力的纠缠之中,他需要不断克制自己,以极大的耐力来应付,因而其工作热忱渐渐减退。

繁忙的公务,浮华的宫廷应酬和爱情的挫折,使歌德无法得到创作所需要的安静和时间。诗中出现了哪些意象?描绘景象,感受意境。 诗人站在无人迹的山顶,在天宇、树林、鸟儿之间的一片“大安静”中,感受着人与自然之间隐秘的关联。在空间的构成上,此诗很有特点,由高及低、由远及近、由大及小:先从峰顶之上的天空写起,给人一种宏大的空间感;继而写到树木,但不写树木而写树梢,则有一种细致入微的效果,进一步烘托出“安静”的绝对;再写隐没在林中的鸟儿;最后仿佛一声感叹,人也要在万籁俱静中休息了。 你怎样理解《浪游者的夜歌(二)》结尾处 “安息”的含义?结尾“安息”的理解 歌德31岁写下此诗时,大概主要指恢复心灵的宁静,因为他正当盛年;64岁他曾大病一场,二次上山读题壁诗,歌德自己对那个词理解为“死亡”的成分该是居多了吧?82岁,他病逝的前一年,第三次登山读其诗,他想到的当然是永远的休息——死亡。所以,我看只把“安息”一词理解为“恢复心灵的宁静”,就减淡了诗意的复杂性和丰富性。 读《浪游者的夜歌(二)》的感受 “…… 有一种不可思议的,无法言传的魔力。那和谐的诗句像一个温柔的情人一样缠住你的心,用它的思想吻你,用它的词句拥抱你。”

——(德)海涅《浪游者的夜歌(二)》不同译本一切的山峰上,

是寂静,

一切的树梢中,

感不到些微的风,

森林中众鸟无音,

等着吧,你不久,

也将得到安宁。

——宗白华译微风收木末

群动息山头

鸟眼静不噪

我亦欲归休

——钱钟书译