广东省揭阳市榕城区仙桥中学2021-2022学年高一下学期期中考试生物试题(Word版含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省揭阳市榕城区仙桥中学2021-2022学年高一下学期期中考试生物试题(Word版含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 70.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 10:19:12 | ||

图片预览

文档简介

仙桥中学2021-2022学年第二学期期中考试

高一级生物科试卷

考试总分:100分;考试时间:50分钟 (

班级

姓名

座号

)

1.答题前填写好自己的姓名、班级、座号等信息

一、单选题(每题3分,共78分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

答案

一、单选题(每题3分,共78分)

1.为鉴定一株高茎豌豆是否为纯合子,最简便的方法是( )

A.自交 B.测交 C.杂交 D.反交

2.下列属于相对性状的是( )

A.豌豆的矮茎与红花 B.清远鸡的细脚与麻羽

C.棉花的细绒与长绒 D.果蝇的红眼与白眼

3.下列关于隐性性状的叙述错误的是( )

A.生物在正常情况下不能表现的性状

B.由隐性基因决定的性状

C.具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代不能表现的性状

D.只有在隐性纯合时才能表现的性状

4.遗传因子组成为Dd的高茎豌豆自交后代有三种遗传因子组成,即DD、Dd、dd,如不存在致死现象且子代数量足够多,则这三种豌豆在数量上的比例约为

A.2:1:1 B.1:2:1 C.1:2:2 D.1:1:2

5.隐性性状是指( )

A.生物个体能表现出的性状 B.生物个体未表现出的性状

C.子一代表现出的亲本的性状 D.子一代未表现出的亲本性状

6.下列选项中可用来表示等位基因的是( )

A.E和e B.E和f C.E和E D.E和F

7.基因型为Yyrr与yyRr的个体杂交(两对基因自由组合),子代基因型比例为( )

A.3:1:3:1 B.9:3:3:1 C.1:1:1:1 D.3:1

8.正常情况下,基因型为 YyRr的个体(Y和y,R和r两对基因独立遗传)产生的雄配子中不可能的是( )

A.Yr B.YR C.yR D.Yy

9.通过豌豆的杂交实验发现生物遗传规律且被称为“遗传学的奠基人”的科学家是

A.孟德尔 B.达尔文

C.克里克 D.施莱登、施旺

10.就一个四分体而言,染色体数、染色单体数分别是( )

A.2和4 B.4和4

C.2和8 D.2和2

11.下列同源染色体概念的叙述中,不正确的是( )

A.一条染色体经过复制而形成的两条染色体

B.一条来自父方、一条来自母方成对的两条染色体

C.在减数分裂中能联会的两条染色体

D.形状和大小一般都相同的两条染色体

12.下列关于受精作用的说法中错误的是

A.受精时,精子头部质膜要与卵母细胞质膜相互融

B.受精时,精子与卵细胞的细胞核相互融合形成受精卵

C.受精时,卵母细胞释放相应物质,阻止其他精子的进入

D.受精后,受精卵中的DNA一半来自父方,一半来自母方

13.减数分裂过程中同源染色体的分离和着丝点的分裂依次发生在( )

①四分体时期 ②减数第一次分裂后期 ③减数第二次分裂后期 ④两次分裂末期

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

14.一个基因型为AaBb的小鼠,在减数分裂过程中(不考虑变异),A和a、B与b两对等位基因何时发生分离( )

A.有丝分裂后期 B.减数第一次分裂后期

C.减数第二次分裂后期 D.减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期

15.已知白眼为隐性性状,一只白眼雄果蝇的基因型的正确写法为( )

A.XWYW B.XWY C.XwY D.XYw

16.萨顿提出假说(基因在染色体上)利用了下列哪一种科学研究的方法 ( )

A.假说—演绎法 B.类比推理法 C.对照研究法 D.由简单到复杂

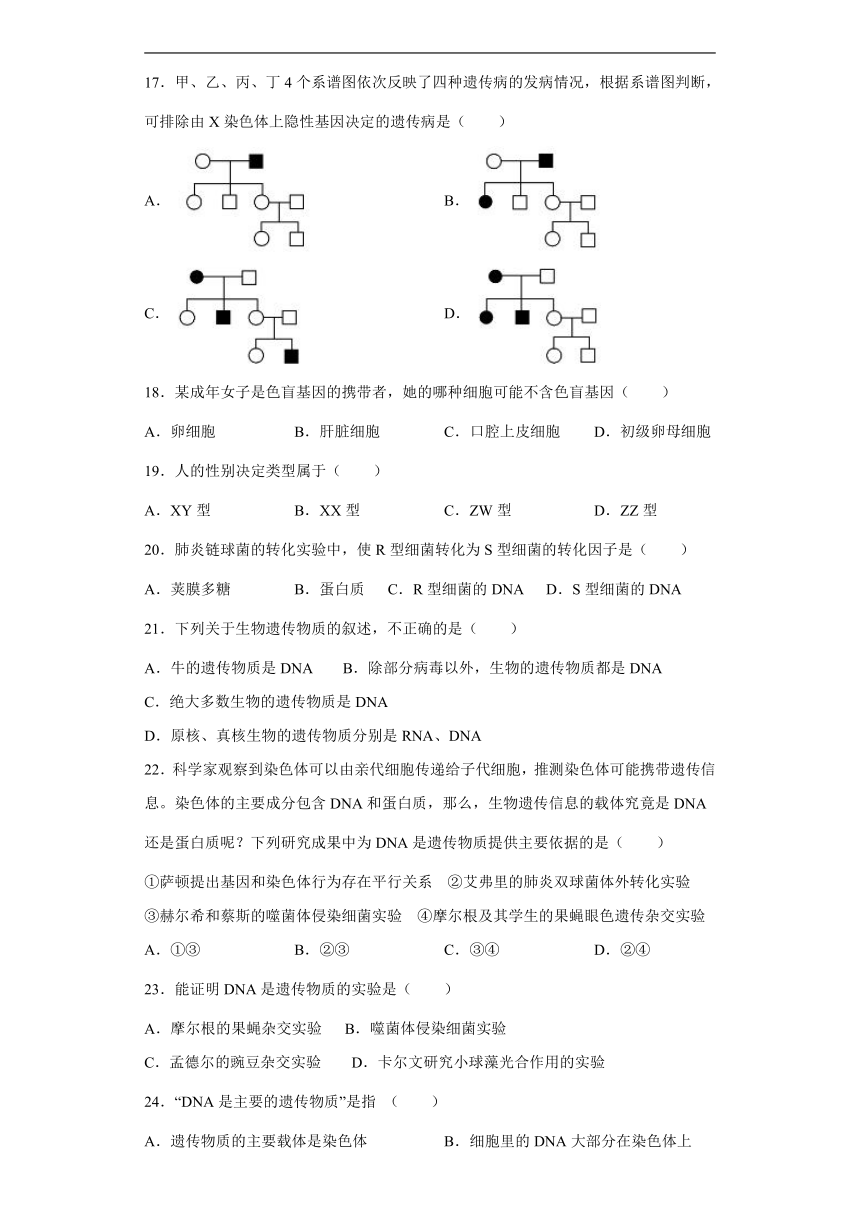

17.甲、乙、丙、丁4个系谱图依次反映了四种遗传病的发病情况,根据系谱图判断,可排除由X染色体上隐性基因决定的遗传病是( )

A. B.

C. D.

18.某成年女子是色盲基因的携带者,她的哪种细胞可能不含色盲基因( )

A.卵细胞 B.肝脏细胞 C.口腔上皮细胞 D.初级卵母细胞

19.人的性别决定类型属于( )

A.XY型 B.XX型 C.ZW型 D.ZZ型

20.肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是( )

A.荚膜多糖 B.蛋白质 C.R型细菌的DNA D.S型细菌的DNA

21.下列关于生物遗传物质的叙述,不正确的是( )

A.牛的遗传物质是DNA B.除部分病毒以外,生物的遗传物质都是DNA

C.绝大多数生物的遗传物质是DNA

D.原核、真核生物的遗传物质分别是RNA、DNA

22.科学家观察到染色体可以由亲代细胞传递给子代细胞,推测染色体可能携带遗传信息。染色体的主要成分包含DNA和蛋白质,那么,生物遗传信息的载体究竟是DNA还是蛋白质呢?下列研究成果中为DNA是遗传物质提供主要依据的是( )

①萨顿提出基因和染色体行为存在平行关系 ②艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验

③赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验 ④摩尔根及其学生的果蝇眼色遗传杂交实验

A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

23.能证明DNA是遗传物质的实验是( )

A.摩尔根的果蝇杂交实验 B.噬菌体侵染细菌实验

C.孟德尔的豌豆杂交实验 D.卡尔文研究小球藻光合作用的实验

24.“DNA是主要的遗传物质”是指 ( )

A.遗传物质的主要载体是染色体 B.细胞里的DNA大部分在染色体上

C.绝大多数生物的遗传物质是DNA D.染色体在遗传上起主要作用

25.某双链DNA分子中,若甲链中(A+G)/(T+C)的比值为4,则此DNA分子中(A+G)/(T+C)的比值为( )

A.1 B.1/4 C.2 D.4

26.DNA分子具有多样性的原因是( )

A.脱氧核苷酸的五碳糖含有多种 B.脱氧核苷酸的排列顺序是多样的

C.磷酸和脱氧核糖的排列顺序是多样的 D.磷酸、五碳糖和碱基的连接方式是多样的

二、综合题(除有特别说明,每空2分,共22分)

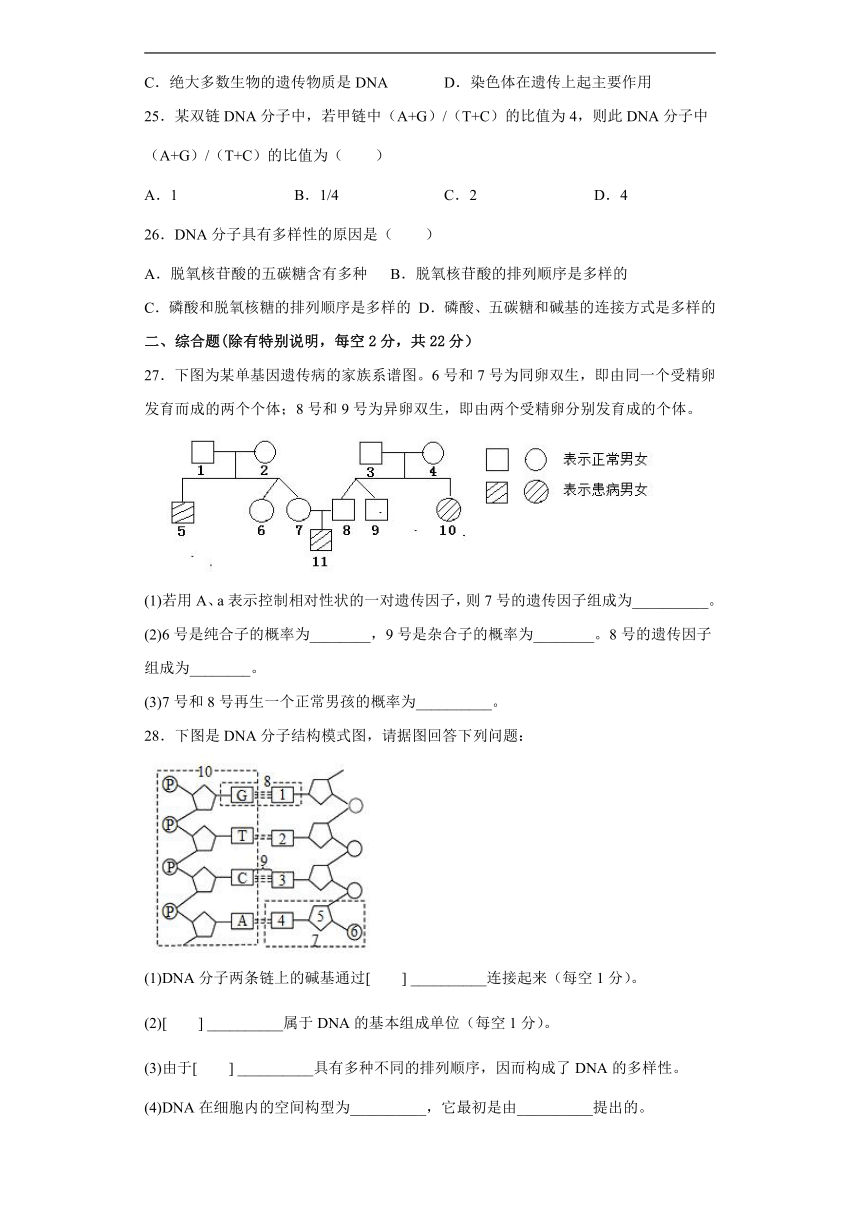

27.下图为某单基因遗传病的家族系谱图。6号和7号为同卵双生,即由同一个受精卵发育而成的两个个体;8号和9号为异卵双生,即由两个受精卵分别发育成的个体。

(1)若用A、a表示控制相对性状的一对遗传因子,则7号的遗传因子组成为__________。

(2)6号是纯合子的概率为________,9号是杂合子的概率为________。8号的遗传因子组成为________。

(3)7号和8号再生一个正常男孩的概率为__________。

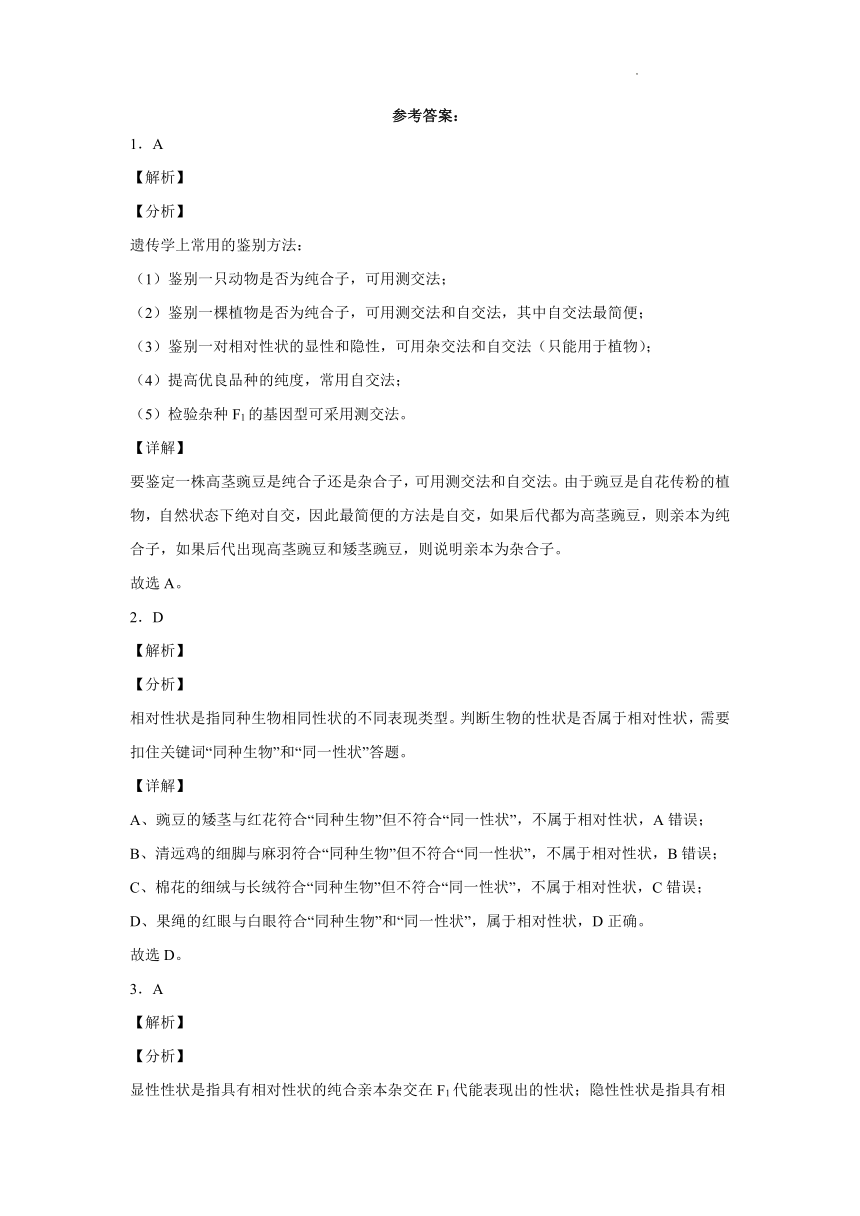

28.下图是DNA分子结构模式图,请据图回答下列问题:

(1)DNA分子两条链上的碱基通过[ ] __________连接起来(每空1分)。

(2)[ ] __________属于DNA的基本组成单位(每空1分)。

(3)由于[ ] __________具有多种不同的排列顺序,因而构成了DNA的多样性。

(4)DNA在细胞内的空间构型为__________,它最初是由__________提出的。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

【分析】

遗传学上常用的鉴别方法:

(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;

(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;

(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);

(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;

(5)检验杂种F1的基因型可采用测交法。

【详解】

要鉴定一株高茎豌豆是纯合子还是杂合子,可用测交法和自交法。由于豌豆是自花传粉的植物,自然状态下绝对自交,因此最简便的方法是自交,如果后代都为高茎豌豆,则亲本为纯合子,如果后代出现高茎豌豆和矮茎豌豆,则说明亲本为杂合子。

故选A。

2.D

【解析】

【分析】

相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型。判断生物的性状是否属于相对性状,需要扣住关键词“同种生物”和“同一性状”答题。

【详解】

A、豌豆的矮茎与红花符合“同种生物”但不符合“同一性状”,不属于相对性状,A错误;

B、清远鸡的细脚与麻羽符合“同种生物”但不符合“同一性状”,不属于相对性状,B错误;

C、棉花的细绒与长绒符合“同种生物”但不符合“同一性状”,不属于相对性状,C错误;

D、果绳的红眼与白眼符合“同种生物”和“同一性状”,属于相对性状,D正确。

故选D。

3.A

【解析】

【分析】

显性性状是指具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代能表现出的性状;隐性性状是指具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代不能表现出的性状。

【详解】

A、隐性性状在显性个体中不能表现,但是隐性个体可以表现,A错误;

B、隐性性状是指在隐性纯合时表现出的性状,由隐性基因决定,B正确;

C、具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代不能表现出的性状为隐性性状,C正确;

D、正常情况下杂合子不能表现出的性状为隐性性状,只有在隐性纯合时才能表现的性状,D正确。

故选A。

4.B

【解析】

【分析】

基因的分离定律:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。

【详解】

遗传因子组成为Dd的高茎产生的配子情况为D:d=1:1,故遗传因子组成为Dd的高茎豌豆自交所得后代DD:Dd:dd=1:2:1。

故选B。

5.D

【解析】

【分析】

孟德尔一对相对性状的杂交实验,紫花和白花豌豆杂交,F1全开紫花,于是他将紫花定义为显性性状,而将在F1中未能表现出的另一亲本的性状定义为隐性性状。

【详解】

一对相对性状的亲本杂交,子一代未表现出的亲本性状,称为隐性性状。

故选D。

6.A

【解析】

【分析】

同种生物同一性状的不同表现形式叫做相对性状,有显性性状和隐性性状之分;等位基因是指位于一对染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因;隐性基因习惯以小写英文字母表示,对应的显性基因则以相应的大写字母表示。

【详解】

A、E和e属于等位基因,A正确;

B、D和f属于非等位基因,B错误;

C、E和E属于相同基因,C错误;

D、E和F属于非等位基因,D错误。

故选A。

【点睛】

本题考查等位基因的相关知识。考生要识记等位基因的概念,掌握等位基因的表示方法,再准确判断各选项即可。

7.C

【解析】

【分析】

根据题意分析:把成对的基因拆开,一对一对的考虑,Yy×yy→Yy:yy=1:1,rr×Rr→Rr:rr=1:1,不同对的基因之间用乘法。

【详解】

基因型为Yyrr与yyRr的个体杂交(两对基因自由组合),一对一对拆开在重新组合,子代基因型比例为(1:1)(1:1)=1:1:1:1。ABD错误,C正确,

故选C。

8.D

【解析】

【分析】

基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】

Y和y,R和r两对基因独立遗传,因此,Y和y、R和r是两对等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,因此,基因型为YyRr的个体能产生四种配子,即YR、Yr、yR、yr,而Y和y是一对等位基因,在减数第一次分裂后期会随着同源染色体的分开而分离,因此不会出现在同一个配子中,D错误。

故选D。

9.A

【解析】

【分析】

1、沃森、克里克的研究方向是蛋白质的X射线衍射。1951年克里克与沃森相遇,他们共同完成了一个伟大的成就,那就是揭开了DNA的双螺旋结构之谜。他们俩人利用获得的X射线衍射实验的结果建构了DNA的精确模型。

2、孟德尔,1822年7月20日出生于奧地利西里西亚,是遗传学的奠基人,被誉为现代遗传学之父。孟德尔通过豌豆实验,发现了性状遗传规律、分离规律及自由组合规律。

3、达尔文是英国生物学家,进化论的奠基人。在探究生物进化奥秘的过程中,具有重要贡献,他提出了生物进化的自然选择学说,被恩格斯赞誉为“19世纪自然科学三大发现”之一。

4、施旺、施莱登都是19世纪德国的动、植物学家,他们的性格、经历迥然不同,但共同的志趣和真诚的情感促成了他们的多年合作,共同创立了生物科学的基础理论--细胞学说。

【详解】

孟德尔利用假说演绎法,通过豌豆杂交实验,发现了基因的分离规律和自由组合规律,被称为“遗传学的奠基人”。

故选A。

10.A

【解析】

【分析】

减数分裂过程中,联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫作四分体。四分体中的非姐妹染色单体之间常常发生互换。一个四分体中含有四条染色单体,两对姐妹染色单体。

【详解】

一个四分体含有一对同源染色体即2条染色体,共含4条染色单体,4个DNA分子。

故选A。

11.A

【解析】

【分析】

同源染色体是指配对的两条染色体,形态和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。同源染色体两两配对的现象叫做联会,所以联会的两条染色体一定是同源染色体。

【详解】

A、同源染色体不是复制而成的,而是一条来自父方、一条来自母方,A错误;

B、同源染色体是一条来自父方、一条来自母方成对的两条染色体,B正确;

C、同源染色体的两两配对叫做联会,所以在减数分裂过程中,联会的两条染色体一定是同源染色体,C正确;

D、同源染色体的形态和大小一般都相同,D正确。

故选A。

12.D

【解析】

【分析】

受精作用:

1、概念:精子和卵细胞融合成受精卵的过程叫受精作用。

2、过程:精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面。紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入。精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相遇,使彼此的染色体会合在一起。

3、结果: (1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。

4、意义:减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

【详解】

A、受精时,精子和卵细胞相互识别,精子的头部进入卵细胞,质膜相互融合,A正确;

B、精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相互融合形成受精卵,B正确;

C、精子的头部进入卵细胞,紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入,C正确;

D、受精后,受精卵中的细胞核中的DNA一半来自父方,一半来自母方,细胞质中的DNA全部来自母方,D错误。

故选D。

13.B

【解析】

【分析】

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】

根据减数分裂过程中染色体变化规律可知,同源染色体的分离发生在②减数第一次分裂后期,着丝点的分裂发生在③减数第二次分裂后期。

故选B。

14.B

【解析】

【分析】

等位基因指位于一对同源染色体的同一位置上控制生物的相对性状,在减数第一次分裂后期,等位基随同源染色体分离而分离,分配到两个子细胞中去。

【详解】

A、有丝分裂后期着丝点分裂,染色体数目加倍,分离的是姐妹染色单体上的相同基因,A错误;

B、减数第一次分裂后期,同源染色体分离,所以同源染色体上的等位基因A和a、B与b随同源染色体分离而分离,B正确;

C、由于第一次分裂后期等位基因随同源染色体已经分离,故减数第二次分裂的细胞中一般没有等位基因,C错误;

D、减数第一次分裂后期,同源染色体分离,所以同源染色体上的等位基因A和a、B与b随同源染色体分离而分离,而减数第二次分裂细胞中一般没有等位基因,D错误。

故选B。

15.C

【解析】

【分析】

在书写基因型时,常染色体上的基因不需标明其位于常染色体上,性染色体上的基因需将性染色体及其上的基因一同写出。

【详解】

AD、Y上应没有与白眼有关的基因,A、D错误;

B、白眼是隐性性状应由隐性基因控制,B错误;

C、XwY符合白眼雄果蝇的基因型的写法,C正确;

故选C。

16.B

【解析】

【分析】

类比推理法:科学研究中常用的方法之一。19世纪物理学家研究光的性质时,曾经将光与声进行类比。声有直线传播、反射和折射等现象,其原因在于它有波动性。后来发现光也有直线传播、反射和折射等现象,因此推测光也可能有波动性。上面介绍的萨顿的推理,也是类比推理。他将看不见的基因与看得见的染色体的行为进行类比,根据其惊人的一致性,提出基因位于染色体上的假说。应当注意的是,类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性,其正确与否,还需要观察和实验的检验。

【详解】

ABCD、萨顿的推理,也是类比推理。他将看不见的基因与看得见的染色体的行为进行类比,根据其惊人的一致性,提出基因位于染色体上的假说,ACD错误,B正确。

故选B。

17.D

【解析】

【分析】

伴X隐性遗传的特:

(1)交叉遗传(致病基因是由男性通过他的女儿传给他的外孙的);

(2)母患子必病,女患父必患;

(3)患者中男性多于女性。

【详解】

A、该遗传系谱图若是X染色体上隐性基因决定的遗传病,父亲患病、母亲正常,可以生出正常的男孩和女孩,与题意不符,A错误;

B、乙中女患者的父亲患病,可能是X染色体上隐性基因决定的遗传病,与题意不符,B错误;

C、丙中女患者的儿子患病,可能是X染色体上隐性基因决定的遗传病,与题意不符,C错误;

D、丁中女患者的父亲正常,不可能是伴X染色体隐性基因决定的遗传病,与题意相符,D正确。

故选D。

18.A

【解析】

【分析】

色盲是伴X染色体隐性遗传病,此类疾病的特点是:

1.患者中男性多于女性。

2.男性患者的患病基因只能来自于母亲,以后只能传给女儿,即女→男→女。

3.女性患病其父亲和儿子一定患病。

4.男性正常其母亲和女儿必正常。

5.男性患病其母亲和女儿至少是携带者。

6.可出现隔代遗传。

【详解】

A、卵细胞是减数分裂形成的,其基因型为XB或Xb,可能不含色盲基因,A正确;

B、肝脏细胞的基因型为XBXb,一定含有色盲基因,B错误;

C、口腔上皮细胞的基因型为XBXb,一定含有色盲基因,C错误;

D、经过减数分裂前的间期复制,初级卵母细胞的基因加倍,因此一定会含有色盲基因,D错误。

故选A。

19.A

【解析】

【分析】

性别决定类型:

①XY型:全部哺乳动物、大部分爬行类、两栖类以及雌雄异株的植物都属于XY型性别决定。植物中有女娄菜、菠菜、大麻等。

②ZW型:鸟类、鳞翅目昆虫、某些两栖类及爬行类动物的性别决定属这一类型。例如家鸡、家蚕等。

③XO型:蝗虫、蟋蟀等直翅目昆虫和蟑螂等少数动物的性别决定属于XO型。

④ZO型:鳞翅目昆虫中的少数个体,雄性为ZZ,雌性为ZO的类型,称为ZO型性别决定。

【详解】

人属于哺乳动物,因此人的性别决定类型属于XY型。

故选A。

20.D

【解析】

【分析】

艾弗里的转化实验:S型细菌的荚膜多糖+R型活细菌→R型活细菌;S型细菌的蛋白质+R型活细菌→R型活细菌;S型细菌的DNA+R型活细菌→R型活细菌+S型活细菌;S型细菌的RNA+R型活细菌→R型活细菌。说明DNA就是使R型细菌转化为S型菌,产生稳定性遗传变化的物质。

【详解】

A、S型细菌的荚膜多糖+R型细菌→R型活细菌,说明S型细菌的荚膜不能使R型细菌转化为S型细菌的转化因子,A错误;

B、S型细菌的蛋白质+R型细菌→R型活细菌,说明S型细菌的蛋白质不能使R型细菌转化为S型细菌的转化因子,B错误;

C、R型细菌的DNA控制合成的性状是R型细菌的性状,不可能转化为S型细菌,C错误;

D、S型细菌的DNA+R型活细菌→R型活细菌+S型活细菌,说明S型细菌的DNA能使R型细菌转化为S型细菌的转化因子,D正确。

故选D。

【点睛】

本题考查肺炎双球菌转化实验的相关知识考生要理解和掌握肺炎双球菌体外转化实验的设计思路、具体过程、实验现象及实验结论,运用综合与分析的科学思维,作出判断。

21.D

【解析】

【分析】

1、真核生物(包括细胞质、细胞核中)和原核生物的遗传物质一定是DNA

2、病毒的遗传物质是DNA或RNA;

3、绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质。

【详解】

A、牛是高等动物,属于细胞生物,细胞生物的遗传物质都是DNA,A正确;

B、除RNA病毒以外,生物的遗传物质都是DNA,B正确;

C、整个生物界中绝大多数生物的遗传物质是DNA,C正确;

D、原核、真核生物的遗传物质都是DNA,D错误;

故选D。

22.B

【解析】

【分析】

在证明DNA是遗传物质时,涉及到的实验有肺炎双球菌的体内和体外转化实验、噬菌体侵染细菌的实验等。

【详解】

①萨顿提出基因和染色体行为存在平行关系,提出基因在染色体上的假说;

②艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验证明转化因子是DNA,从而证明DNA是遗传物质;

③赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,在亲子代噬菌体中起延续作用的是DNA,而不是蛋白质,从而证明DNA是遗传物质;

④摩尔根及其学生的果蝇眼色遗传杂交实验,从而证明基因在染色体上。

所以研究成果中为DNA是遗传物质提供主要依据的是②和③,B正确。

故选B。

23.B

【解析】

【分析】

噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。实验结论:DNA是遗传物质。

【详解】

A、摩尔根的果蝇遗传行为实验证明了基因位于染色体上,A错误;

B、赫尔希和蔡斯所做的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是遗传物质,B正确;

C、孟德尔的豌豆杂交实验发现了遗传定律,C错误;

D、卡尔文研究小球藻光合作用的实验发现了光合作用暗反应途径,D错误。

故选B。

24.C

【解析】

【分析】

1、核酸是一切生物的遗传物质。

2、有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。

3、病毒只含一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。

【详解】

由于绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质。

故选C。

【点睛】

25.A

【解析】

【分析】

DNA分子是由两条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,磷酸、脱氧核糖交替排列位于外侧,两条核苷酸链之间的碱基通过氢键连接成碱基对,位于内侧,碱基对之间遵循A与T配对,G与C配对的互补配对原则。

【详解】

由于DNA中A与T配对,G与C配对,因此A=T,G=C,所以双链DNA分子中(A+G):(T+C)=1,A正确;

故选A。

26.B

【解析】

【分析】

DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序;特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列。

【详解】

DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸或碱基对的排列顺序千变万化,B符合题意。

故选B。

27.(1)Aa

(2) 0 2/3 Aa

(3)3/8

【解析】

【分析】

分析系谱图,图中3号和4号均正常,但他们有一个患病的女儿(10号),即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明该病为常染色体隐性遗传病。由于图中的5号、10号、11号是患者,基因型都为aa,则1号、2号、3号、4号、7号、8号基因型都为Aa;又因为6号和7号为同卵双生,则6号基因型也是Aa,而8号和9号为异卵双生,则9号基因型为1/3AA、2/3Aa。

(1)

8号、7号的表现型正常,都有一个患病的孩子,根据以上分析已知,7号的基因型为Aa。

(2)

7号的基因型是Aa,6号和7号为同卵双生,则6号基因型也是Aa,为纯合子的概率为0。3号、4号、8号个体的基因型是Aa,8号和9号为异卵双生,则9号基因型为1/3AA、2/3Aa,为杂合子的概率为2/3。

(3)

7号和8号的基因型均为Aa,根据基因分离定律,则他们生一个正常男孩的几率=3/4×1/2=3/8。

【点睛】

解答本题的关键是根据正常的双亲和患病的女儿判断该病的遗传方式,进而根据患者的基因型判断相关个体的基因型,并能够根据同卵双生和异卵双生判断6号和9号的基因型。

28.(1)9 氢键

(2)7 脱氧核苷酸

(3)8 碱基对

(4) 双螺旋结构 克里克和沃森

【解析】

【分析】

据图分析可知:1是胞嘧啶,2是腺嘌呤,3是鸟嘌呤,4是胸腺嘧啶,5是脱氧核糖,6是磷酸,7是脱氧核苷酸,8是碱基对,9是氢键,10是脱氧核苷酸链。

(1)

DNA分子两条链上的碱基通过[9] 氢键连接。

(2)

7 脱氧核苷酸是由磷酸、碱基、脱氧核糖组成,属于DNA的基本组成单位。

(3)

DNA内部碱基对的排列顺序构成了DNA分子的多样性。

(4)

DNA的空间结构是规则的双螺旋结构,最初由沃森和克里克提出。

【点睛】

本题考查DNA双螺旋结构的内容,要求考生识记DNA分子结构的主要特点。

答案第1页,共2页

高一级生物科试卷

考试总分:100分;考试时间:50分钟 (

班级

姓名

座号

)

1.答题前填写好自己的姓名、班级、座号等信息

一、单选题(每题3分,共78分)

题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

答案

题号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

答案

一、单选题(每题3分,共78分)

1.为鉴定一株高茎豌豆是否为纯合子,最简便的方法是( )

A.自交 B.测交 C.杂交 D.反交

2.下列属于相对性状的是( )

A.豌豆的矮茎与红花 B.清远鸡的细脚与麻羽

C.棉花的细绒与长绒 D.果蝇的红眼与白眼

3.下列关于隐性性状的叙述错误的是( )

A.生物在正常情况下不能表现的性状

B.由隐性基因决定的性状

C.具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代不能表现的性状

D.只有在隐性纯合时才能表现的性状

4.遗传因子组成为Dd的高茎豌豆自交后代有三种遗传因子组成,即DD、Dd、dd,如不存在致死现象且子代数量足够多,则这三种豌豆在数量上的比例约为

A.2:1:1 B.1:2:1 C.1:2:2 D.1:1:2

5.隐性性状是指( )

A.生物个体能表现出的性状 B.生物个体未表现出的性状

C.子一代表现出的亲本的性状 D.子一代未表现出的亲本性状

6.下列选项中可用来表示等位基因的是( )

A.E和e B.E和f C.E和E D.E和F

7.基因型为Yyrr与yyRr的个体杂交(两对基因自由组合),子代基因型比例为( )

A.3:1:3:1 B.9:3:3:1 C.1:1:1:1 D.3:1

8.正常情况下,基因型为 YyRr的个体(Y和y,R和r两对基因独立遗传)产生的雄配子中不可能的是( )

A.Yr B.YR C.yR D.Yy

9.通过豌豆的杂交实验发现生物遗传规律且被称为“遗传学的奠基人”的科学家是

A.孟德尔 B.达尔文

C.克里克 D.施莱登、施旺

10.就一个四分体而言,染色体数、染色单体数分别是( )

A.2和4 B.4和4

C.2和8 D.2和2

11.下列同源染色体概念的叙述中,不正确的是( )

A.一条染色体经过复制而形成的两条染色体

B.一条来自父方、一条来自母方成对的两条染色体

C.在减数分裂中能联会的两条染色体

D.形状和大小一般都相同的两条染色体

12.下列关于受精作用的说法中错误的是

A.受精时,精子头部质膜要与卵母细胞质膜相互融

B.受精时,精子与卵细胞的细胞核相互融合形成受精卵

C.受精时,卵母细胞释放相应物质,阻止其他精子的进入

D.受精后,受精卵中的DNA一半来自父方,一半来自母方

13.减数分裂过程中同源染色体的分离和着丝点的分裂依次发生在( )

①四分体时期 ②减数第一次分裂后期 ③减数第二次分裂后期 ④两次分裂末期

A.①② B.②③ C.③④ D.②④

14.一个基因型为AaBb的小鼠,在减数分裂过程中(不考虑变异),A和a、B与b两对等位基因何时发生分离( )

A.有丝分裂后期 B.减数第一次分裂后期

C.减数第二次分裂后期 D.减数第一次分裂后期和减数第二次分裂后期

15.已知白眼为隐性性状,一只白眼雄果蝇的基因型的正确写法为( )

A.XWYW B.XWY C.XwY D.XYw

16.萨顿提出假说(基因在染色体上)利用了下列哪一种科学研究的方法 ( )

A.假说—演绎法 B.类比推理法 C.对照研究法 D.由简单到复杂

17.甲、乙、丙、丁4个系谱图依次反映了四种遗传病的发病情况,根据系谱图判断,可排除由X染色体上隐性基因决定的遗传病是( )

A. B.

C. D.

18.某成年女子是色盲基因的携带者,她的哪种细胞可能不含色盲基因( )

A.卵细胞 B.肝脏细胞 C.口腔上皮细胞 D.初级卵母细胞

19.人的性别决定类型属于( )

A.XY型 B.XX型 C.ZW型 D.ZZ型

20.肺炎链球菌的转化实验中,使R型细菌转化为S型细菌的转化因子是( )

A.荚膜多糖 B.蛋白质 C.R型细菌的DNA D.S型细菌的DNA

21.下列关于生物遗传物质的叙述,不正确的是( )

A.牛的遗传物质是DNA B.除部分病毒以外,生物的遗传物质都是DNA

C.绝大多数生物的遗传物质是DNA

D.原核、真核生物的遗传物质分别是RNA、DNA

22.科学家观察到染色体可以由亲代细胞传递给子代细胞,推测染色体可能携带遗传信息。染色体的主要成分包含DNA和蛋白质,那么,生物遗传信息的载体究竟是DNA还是蛋白质呢?下列研究成果中为DNA是遗传物质提供主要依据的是( )

①萨顿提出基因和染色体行为存在平行关系 ②艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验

③赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验 ④摩尔根及其学生的果蝇眼色遗传杂交实验

A.①③ B.②③ C.③④ D.②④

23.能证明DNA是遗传物质的实验是( )

A.摩尔根的果蝇杂交实验 B.噬菌体侵染细菌实验

C.孟德尔的豌豆杂交实验 D.卡尔文研究小球藻光合作用的实验

24.“DNA是主要的遗传物质”是指 ( )

A.遗传物质的主要载体是染色体 B.细胞里的DNA大部分在染色体上

C.绝大多数生物的遗传物质是DNA D.染色体在遗传上起主要作用

25.某双链DNA分子中,若甲链中(A+G)/(T+C)的比值为4,则此DNA分子中(A+G)/(T+C)的比值为( )

A.1 B.1/4 C.2 D.4

26.DNA分子具有多样性的原因是( )

A.脱氧核苷酸的五碳糖含有多种 B.脱氧核苷酸的排列顺序是多样的

C.磷酸和脱氧核糖的排列顺序是多样的 D.磷酸、五碳糖和碱基的连接方式是多样的

二、综合题(除有特别说明,每空2分,共22分)

27.下图为某单基因遗传病的家族系谱图。6号和7号为同卵双生,即由同一个受精卵发育而成的两个个体;8号和9号为异卵双生,即由两个受精卵分别发育成的个体。

(1)若用A、a表示控制相对性状的一对遗传因子,则7号的遗传因子组成为__________。

(2)6号是纯合子的概率为________,9号是杂合子的概率为________。8号的遗传因子组成为________。

(3)7号和8号再生一个正常男孩的概率为__________。

28.下图是DNA分子结构模式图,请据图回答下列问题:

(1)DNA分子两条链上的碱基通过[ ] __________连接起来(每空1分)。

(2)[ ] __________属于DNA的基本组成单位(每空1分)。

(3)由于[ ] __________具有多种不同的排列顺序,因而构成了DNA的多样性。

(4)DNA在细胞内的空间构型为__________,它最初是由__________提出的。

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.A

【解析】

【分析】

遗传学上常用的鉴别方法:

(1)鉴别一只动物是否为纯合子,可用测交法;

(2)鉴别一棵植物是否为纯合子,可用测交法和自交法,其中自交法最简便;

(3)鉴别一对相对性状的显性和隐性,可用杂交法和自交法(只能用于植物);

(4)提高优良品种的纯度,常用自交法;

(5)检验杂种F1的基因型可采用测交法。

【详解】

要鉴定一株高茎豌豆是纯合子还是杂合子,可用测交法和自交法。由于豌豆是自花传粉的植物,自然状态下绝对自交,因此最简便的方法是自交,如果后代都为高茎豌豆,则亲本为纯合子,如果后代出现高茎豌豆和矮茎豌豆,则说明亲本为杂合子。

故选A。

2.D

【解析】

【分析】

相对性状是指同种生物相同性状的不同表现类型。判断生物的性状是否属于相对性状,需要扣住关键词“同种生物”和“同一性状”答题。

【详解】

A、豌豆的矮茎与红花符合“同种生物”但不符合“同一性状”,不属于相对性状,A错误;

B、清远鸡的细脚与麻羽符合“同种生物”但不符合“同一性状”,不属于相对性状,B错误;

C、棉花的细绒与长绒符合“同种生物”但不符合“同一性状”,不属于相对性状,C错误;

D、果绳的红眼与白眼符合“同种生物”和“同一性状”,属于相对性状,D正确。

故选D。

3.A

【解析】

【分析】

显性性状是指具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代能表现出的性状;隐性性状是指具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代不能表现出的性状。

【详解】

A、隐性性状在显性个体中不能表现,但是隐性个体可以表现,A错误;

B、隐性性状是指在隐性纯合时表现出的性状,由隐性基因决定,B正确;

C、具有相对性状的纯合亲本杂交在F1代不能表现出的性状为隐性性状,C正确;

D、正常情况下杂合子不能表现出的性状为隐性性状,只有在隐性纯合时才能表现的性状,D正确。

故选A。

4.B

【解析】

【分析】

基因的分离定律:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。

【详解】

遗传因子组成为Dd的高茎产生的配子情况为D:d=1:1,故遗传因子组成为Dd的高茎豌豆自交所得后代DD:Dd:dd=1:2:1。

故选B。

5.D

【解析】

【分析】

孟德尔一对相对性状的杂交实验,紫花和白花豌豆杂交,F1全开紫花,于是他将紫花定义为显性性状,而将在F1中未能表现出的另一亲本的性状定义为隐性性状。

【详解】

一对相对性状的亲本杂交,子一代未表现出的亲本性状,称为隐性性状。

故选D。

6.A

【解析】

【分析】

同种生物同一性状的不同表现形式叫做相对性状,有显性性状和隐性性状之分;等位基因是指位于一对染色体的相同位置上控制着相对性状的一对基因;隐性基因习惯以小写英文字母表示,对应的显性基因则以相应的大写字母表示。

【详解】

A、E和e属于等位基因,A正确;

B、D和f属于非等位基因,B错误;

C、E和E属于相同基因,C错误;

D、E和F属于非等位基因,D错误。

故选A。

【点睛】

本题考查等位基因的相关知识。考生要识记等位基因的概念,掌握等位基因的表示方法,再准确判断各选项即可。

7.C

【解析】

【分析】

根据题意分析:把成对的基因拆开,一对一对的考虑,Yy×yy→Yy:yy=1:1,rr×Rr→Rr:rr=1:1,不同对的基因之间用乘法。

【详解】

基因型为Yyrr与yyRr的个体杂交(两对基因自由组合),一对一对拆开在重新组合,子代基因型比例为(1:1)(1:1)=1:1:1:1。ABD错误,C正确,

故选C。

8.D

【解析】

【分析】

基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

【详解】

Y和y,R和r两对基因独立遗传,因此,Y和y、R和r是两对等位基因,在减数第一次分裂后期,等位基因随着同源染色体的分开而分离,同时非同源染色体上的非等位基因之间自由组合,因此,基因型为YyRr的个体能产生四种配子,即YR、Yr、yR、yr,而Y和y是一对等位基因,在减数第一次分裂后期会随着同源染色体的分开而分离,因此不会出现在同一个配子中,D错误。

故选D。

9.A

【解析】

【分析】

1、沃森、克里克的研究方向是蛋白质的X射线衍射。1951年克里克与沃森相遇,他们共同完成了一个伟大的成就,那就是揭开了DNA的双螺旋结构之谜。他们俩人利用获得的X射线衍射实验的结果建构了DNA的精确模型。

2、孟德尔,1822年7月20日出生于奧地利西里西亚,是遗传学的奠基人,被誉为现代遗传学之父。孟德尔通过豌豆实验,发现了性状遗传规律、分离规律及自由组合规律。

3、达尔文是英国生物学家,进化论的奠基人。在探究生物进化奥秘的过程中,具有重要贡献,他提出了生物进化的自然选择学说,被恩格斯赞誉为“19世纪自然科学三大发现”之一。

4、施旺、施莱登都是19世纪德国的动、植物学家,他们的性格、经历迥然不同,但共同的志趣和真诚的情感促成了他们的多年合作,共同创立了生物科学的基础理论--细胞学说。

【详解】

孟德尔利用假说演绎法,通过豌豆杂交实验,发现了基因的分离规律和自由组合规律,被称为“遗传学的奠基人”。

故选A。

10.A

【解析】

【分析】

减数分裂过程中,联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫作四分体。四分体中的非姐妹染色单体之间常常发生互换。一个四分体中含有四条染色单体,两对姐妹染色单体。

【详解】

一个四分体含有一对同源染色体即2条染色体,共含4条染色单体,4个DNA分子。

故选A。

11.A

【解析】

【分析】

同源染色体是指配对的两条染色体,形态和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。同源染色体两两配对的现象叫做联会,所以联会的两条染色体一定是同源染色体。

【详解】

A、同源染色体不是复制而成的,而是一条来自父方、一条来自母方,A错误;

B、同源染色体是一条来自父方、一条来自母方成对的两条染色体,B正确;

C、同源染色体的两两配对叫做联会,所以在减数分裂过程中,联会的两条染色体一定是同源染色体,C正确;

D、同源染色体的形态和大小一般都相同,D正确。

故选A。

12.D

【解析】

【分析】

受精作用:

1、概念:精子和卵细胞融合成受精卵的过程叫受精作用。

2、过程:精子的头部进入卵细胞,尾部留在外面。紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入。精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相遇,使彼此的染色体会合在一起。

3、结果: (1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。

4、意义:减数分裂和受精作用对于维持每种生物前后代体细胞中染色体数目的恒定,对于生物的遗传和变异,都是十分重要的。

【详解】

A、受精时,精子和卵细胞相互识别,精子的头部进入卵细胞,质膜相互融合,A正确;

B、精子的头部进入卵细胞后不久,里面的细胞核就与卵细胞的细胞核相互融合形成受精卵,B正确;

C、精子的头部进入卵细胞,紧接着,在卵细胞细胞膜的外面出现一层特殊的膜,以阻止其他精子再进入,C正确;

D、受精后,受精卵中的细胞核中的DNA一半来自父方,一半来自母方,细胞质中的DNA全部来自母方,D错误。

故选D。

13.B

【解析】

【分析】

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

【详解】

根据减数分裂过程中染色体变化规律可知,同源染色体的分离发生在②减数第一次分裂后期,着丝点的分裂发生在③减数第二次分裂后期。

故选B。

14.B

【解析】

【分析】

等位基因指位于一对同源染色体的同一位置上控制生物的相对性状,在减数第一次分裂后期,等位基随同源染色体分离而分离,分配到两个子细胞中去。

【详解】

A、有丝分裂后期着丝点分裂,染色体数目加倍,分离的是姐妹染色单体上的相同基因,A错误;

B、减数第一次分裂后期,同源染色体分离,所以同源染色体上的等位基因A和a、B与b随同源染色体分离而分离,B正确;

C、由于第一次分裂后期等位基因随同源染色体已经分离,故减数第二次分裂的细胞中一般没有等位基因,C错误;

D、减数第一次分裂后期,同源染色体分离,所以同源染色体上的等位基因A和a、B与b随同源染色体分离而分离,而减数第二次分裂细胞中一般没有等位基因,D错误。

故选B。

15.C

【解析】

【分析】

在书写基因型时,常染色体上的基因不需标明其位于常染色体上,性染色体上的基因需将性染色体及其上的基因一同写出。

【详解】

AD、Y上应没有与白眼有关的基因,A、D错误;

B、白眼是隐性性状应由隐性基因控制,B错误;

C、XwY符合白眼雄果蝇的基因型的写法,C正确;

故选C。

16.B

【解析】

【分析】

类比推理法:科学研究中常用的方法之一。19世纪物理学家研究光的性质时,曾经将光与声进行类比。声有直线传播、反射和折射等现象,其原因在于它有波动性。后来发现光也有直线传播、反射和折射等现象,因此推测光也可能有波动性。上面介绍的萨顿的推理,也是类比推理。他将看不见的基因与看得见的染色体的行为进行类比,根据其惊人的一致性,提出基因位于染色体上的假说。应当注意的是,类比推理得出的结论并不具有逻辑的必然性,其正确与否,还需要观察和实验的检验。

【详解】

ABCD、萨顿的推理,也是类比推理。他将看不见的基因与看得见的染色体的行为进行类比,根据其惊人的一致性,提出基因位于染色体上的假说,ACD错误,B正确。

故选B。

17.D

【解析】

【分析】

伴X隐性遗传的特:

(1)交叉遗传(致病基因是由男性通过他的女儿传给他的外孙的);

(2)母患子必病,女患父必患;

(3)患者中男性多于女性。

【详解】

A、该遗传系谱图若是X染色体上隐性基因决定的遗传病,父亲患病、母亲正常,可以生出正常的男孩和女孩,与题意不符,A错误;

B、乙中女患者的父亲患病,可能是X染色体上隐性基因决定的遗传病,与题意不符,B错误;

C、丙中女患者的儿子患病,可能是X染色体上隐性基因决定的遗传病,与题意不符,C错误;

D、丁中女患者的父亲正常,不可能是伴X染色体隐性基因决定的遗传病,与题意相符,D正确。

故选D。

18.A

【解析】

【分析】

色盲是伴X染色体隐性遗传病,此类疾病的特点是:

1.患者中男性多于女性。

2.男性患者的患病基因只能来自于母亲,以后只能传给女儿,即女→男→女。

3.女性患病其父亲和儿子一定患病。

4.男性正常其母亲和女儿必正常。

5.男性患病其母亲和女儿至少是携带者。

6.可出现隔代遗传。

【详解】

A、卵细胞是减数分裂形成的,其基因型为XB或Xb,可能不含色盲基因,A正确;

B、肝脏细胞的基因型为XBXb,一定含有色盲基因,B错误;

C、口腔上皮细胞的基因型为XBXb,一定含有色盲基因,C错误;

D、经过减数分裂前的间期复制,初级卵母细胞的基因加倍,因此一定会含有色盲基因,D错误。

故选A。

19.A

【解析】

【分析】

性别决定类型:

①XY型:全部哺乳动物、大部分爬行类、两栖类以及雌雄异株的植物都属于XY型性别决定。植物中有女娄菜、菠菜、大麻等。

②ZW型:鸟类、鳞翅目昆虫、某些两栖类及爬行类动物的性别决定属这一类型。例如家鸡、家蚕等。

③XO型:蝗虫、蟋蟀等直翅目昆虫和蟑螂等少数动物的性别决定属于XO型。

④ZO型:鳞翅目昆虫中的少数个体,雄性为ZZ,雌性为ZO的类型,称为ZO型性别决定。

【详解】

人属于哺乳动物,因此人的性别决定类型属于XY型。

故选A。

20.D

【解析】

【分析】

艾弗里的转化实验:S型细菌的荚膜多糖+R型活细菌→R型活细菌;S型细菌的蛋白质+R型活细菌→R型活细菌;S型细菌的DNA+R型活细菌→R型活细菌+S型活细菌;S型细菌的RNA+R型活细菌→R型活细菌。说明DNA就是使R型细菌转化为S型菌,产生稳定性遗传变化的物质。

【详解】

A、S型细菌的荚膜多糖+R型细菌→R型活细菌,说明S型细菌的荚膜不能使R型细菌转化为S型细菌的转化因子,A错误;

B、S型细菌的蛋白质+R型细菌→R型活细菌,说明S型细菌的蛋白质不能使R型细菌转化为S型细菌的转化因子,B错误;

C、R型细菌的DNA控制合成的性状是R型细菌的性状,不可能转化为S型细菌,C错误;

D、S型细菌的DNA+R型活细菌→R型活细菌+S型活细菌,说明S型细菌的DNA能使R型细菌转化为S型细菌的转化因子,D正确。

故选D。

【点睛】

本题考查肺炎双球菌转化实验的相关知识考生要理解和掌握肺炎双球菌体外转化实验的设计思路、具体过程、实验现象及实验结论,运用综合与分析的科学思维,作出判断。

21.D

【解析】

【分析】

1、真核生物(包括细胞质、细胞核中)和原核生物的遗传物质一定是DNA

2、病毒的遗传物质是DNA或RNA;

3、绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质。

【详解】

A、牛是高等动物,属于细胞生物,细胞生物的遗传物质都是DNA,A正确;

B、除RNA病毒以外,生物的遗传物质都是DNA,B正确;

C、整个生物界中绝大多数生物的遗传物质是DNA,C正确;

D、原核、真核生物的遗传物质都是DNA,D错误;

故选D。

22.B

【解析】

【分析】

在证明DNA是遗传物质时,涉及到的实验有肺炎双球菌的体内和体外转化实验、噬菌体侵染细菌的实验等。

【详解】

①萨顿提出基因和染色体行为存在平行关系,提出基因在染色体上的假说;

②艾弗里的肺炎双球菌体外转化实验证明转化因子是DNA,从而证明DNA是遗传物质;

③赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验中,在亲子代噬菌体中起延续作用的是DNA,而不是蛋白质,从而证明DNA是遗传物质;

④摩尔根及其学生的果蝇眼色遗传杂交实验,从而证明基因在染色体上。

所以研究成果中为DNA是遗传物质提供主要依据的是②和③,B正确。

故选B。

23.B

【解析】

【分析】

噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。噬菌体侵染细菌的实验步骤:分别用35S或32P标记噬菌体→噬菌体与大肠杆菌混合培养→噬菌体侵染未被标记的细菌→在搅拌器中搅拌,然后离心,检测上清液和沉淀物中的放射性物质。实验结论:DNA是遗传物质。

【详解】

A、摩尔根的果蝇遗传行为实验证明了基因位于染色体上,A错误;

B、赫尔希和蔡斯所做的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验证明了DNA是遗传物质,B正确;

C、孟德尔的豌豆杂交实验发现了遗传定律,C错误;

D、卡尔文研究小球藻光合作用的实验发现了光合作用暗反应途径,D错误。

故选B。

24.C

【解析】

【分析】

1、核酸是一切生物的遗传物质。

2、有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。

3、病毒只含一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。

【详解】

由于绝大多数生物的遗传物质是DNA,因此DNA是主要的遗传物质。

故选C。

【点睛】

25.A

【解析】

【分析】

DNA分子是由两条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,磷酸、脱氧核糖交替排列位于外侧,两条核苷酸链之间的碱基通过氢键连接成碱基对,位于内侧,碱基对之间遵循A与T配对,G与C配对的互补配对原则。

【详解】

由于DNA中A与T配对,G与C配对,因此A=T,G=C,所以双链DNA分子中(A+G):(T+C)=1,A正确;

故选A。

26.B

【解析】

【分析】

DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸的种类、数量和排列顺序;特异性主要表现为每个DNA分子都有特定的碱基序列。

【详解】

DNA分子的多样性主要表现为构成DNA分子的四种脱氧核苷酸或碱基对的排列顺序千变万化,B符合题意。

故选B。

27.(1)Aa

(2) 0 2/3 Aa

(3)3/8

【解析】

【分析】

分析系谱图,图中3号和4号均正常,但他们有一个患病的女儿(10号),即“无中生有为隐性,隐性看女病,女病男正非伴性”,说明该病为常染色体隐性遗传病。由于图中的5号、10号、11号是患者,基因型都为aa,则1号、2号、3号、4号、7号、8号基因型都为Aa;又因为6号和7号为同卵双生,则6号基因型也是Aa,而8号和9号为异卵双生,则9号基因型为1/3AA、2/3Aa。

(1)

8号、7号的表现型正常,都有一个患病的孩子,根据以上分析已知,7号的基因型为Aa。

(2)

7号的基因型是Aa,6号和7号为同卵双生,则6号基因型也是Aa,为纯合子的概率为0。3号、4号、8号个体的基因型是Aa,8号和9号为异卵双生,则9号基因型为1/3AA、2/3Aa,为杂合子的概率为2/3。

(3)

7号和8号的基因型均为Aa,根据基因分离定律,则他们生一个正常男孩的几率=3/4×1/2=3/8。

【点睛】

解答本题的关键是根据正常的双亲和患病的女儿判断该病的遗传方式,进而根据患者的基因型判断相关个体的基因型,并能够根据同卵双生和异卵双生判断6号和9号的基因型。

28.(1)9 氢键

(2)7 脱氧核苷酸

(3)8 碱基对

(4) 双螺旋结构 克里克和沃森

【解析】

【分析】

据图分析可知:1是胞嘧啶,2是腺嘌呤,3是鸟嘌呤,4是胸腺嘧啶,5是脱氧核糖,6是磷酸,7是脱氧核苷酸,8是碱基对,9是氢键,10是脱氧核苷酸链。

(1)

DNA分子两条链上的碱基通过[9] 氢键连接。

(2)

7 脱氧核苷酸是由磷酸、碱基、脱氧核糖组成,属于DNA的基本组成单位。

(3)

DNA内部碱基对的排列顺序构成了DNA分子的多样性。

(4)

DNA的空间结构是规则的双螺旋结构,最初由沃森和克里克提出。

【点睛】

本题考查DNA双螺旋结构的内容,要求考生识记DNA分子结构的主要特点。

答案第1页,共2页

同课章节目录