部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级下册第19课清朝前期社会经济的发展 同步练习(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 11:28:43 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册 第19课 清朝前期社会经济的发展

一、选择题

1.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

2.明朝时期,“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”。这说明明朝的

A.农业很发达 B.手工业很发达 C.商品经济很活跃 D.交通很发达

3.徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

4.清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于( )

A.经济作物种植面积不断扩大 B.对黄河、淮河、大运河进行治理

C.政府重视农业生产,大力推行垦荒政策 D.改进种植技术,改良新品种

5.元明清时期,从全国经济发展的格局看,江浙和广东珠江三角洲是全国经济最发达的地区,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区成为其原料的供应地。这主要是因为( )

A.江南地区得到开发 B.南北经济差距缩小 C.经济重心南移完成 D.北方农业生产发展

6.假如穿越到明朝,你可以吃到玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日等这些食物,它们原产于( )

A.南美洲 B.大洋洲 C.非洲 D.欧洲

7.有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实能印证这一观点的是( )

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.开始出现“早市”“夜市”

C.推广了传世的科技、文学名著 D.凸显了人地矛盾

8.揭示历史的因果联系,是历史学习的重要目标。下列史实与结果之间的因果对应关系不正确的是

A.清朝设军机处——君主专制统治进一步加强

B.明清科举考试采用八股文格式——禁锢了读书人的思想

C.明清时期商品经济繁荣——明清文学艺术取得很大成就

D.清初统治者大力推行垦荒政策——中国社会矛盾不断加剧

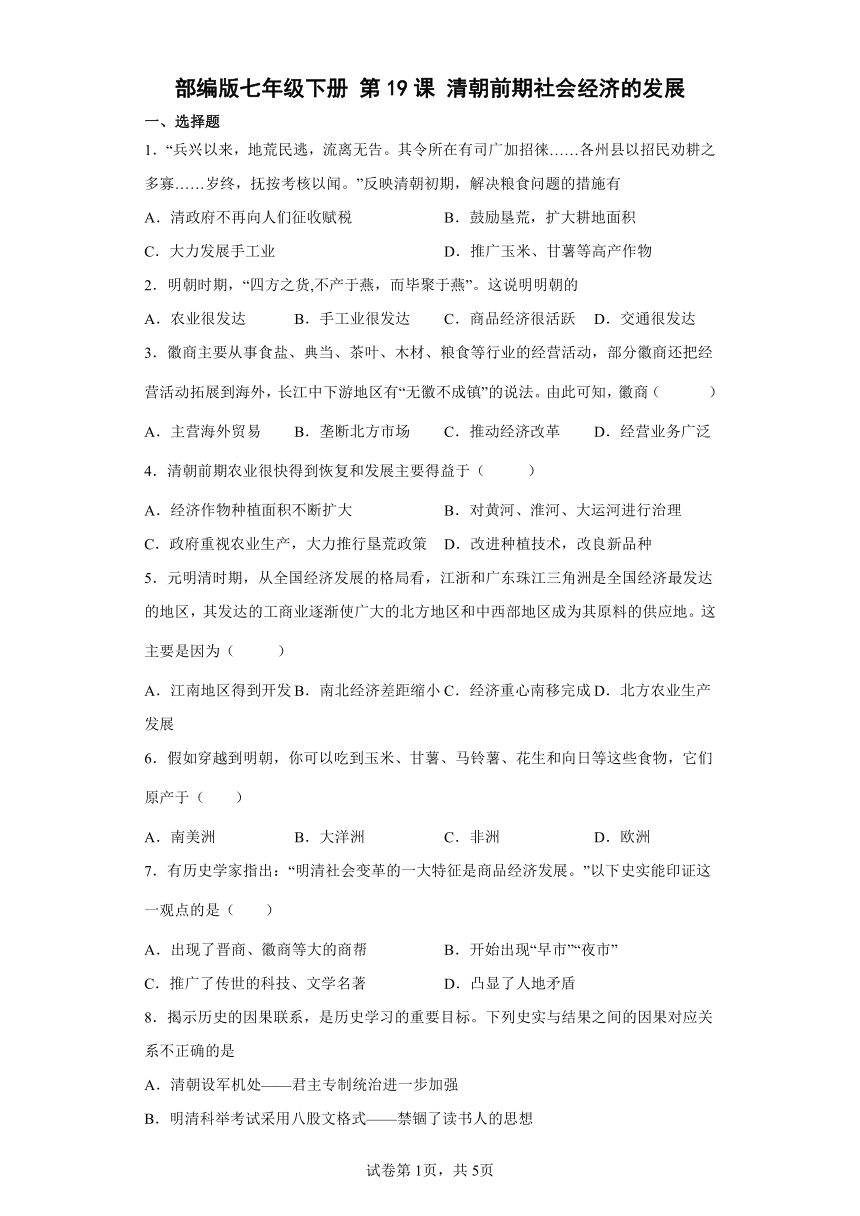

9.下面是《盛世滋生图》(局部),描绘了繁华的市井风情。据此判断,它所反映的朝代和城市分别是

A.北宋、开封 B.元代、大都 C.明代、武汉 D.清朝、苏州

10.我国明代的丝织业中心是( )

A.南京 B.苏州 C.杭州 D.景德镇

11.清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家” 的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了当时( )

A.商品经济发展,自然经济解体 B.海外贸易的兴盛

C.商业很发达,商品贸易兴盛 D.人口不断增加

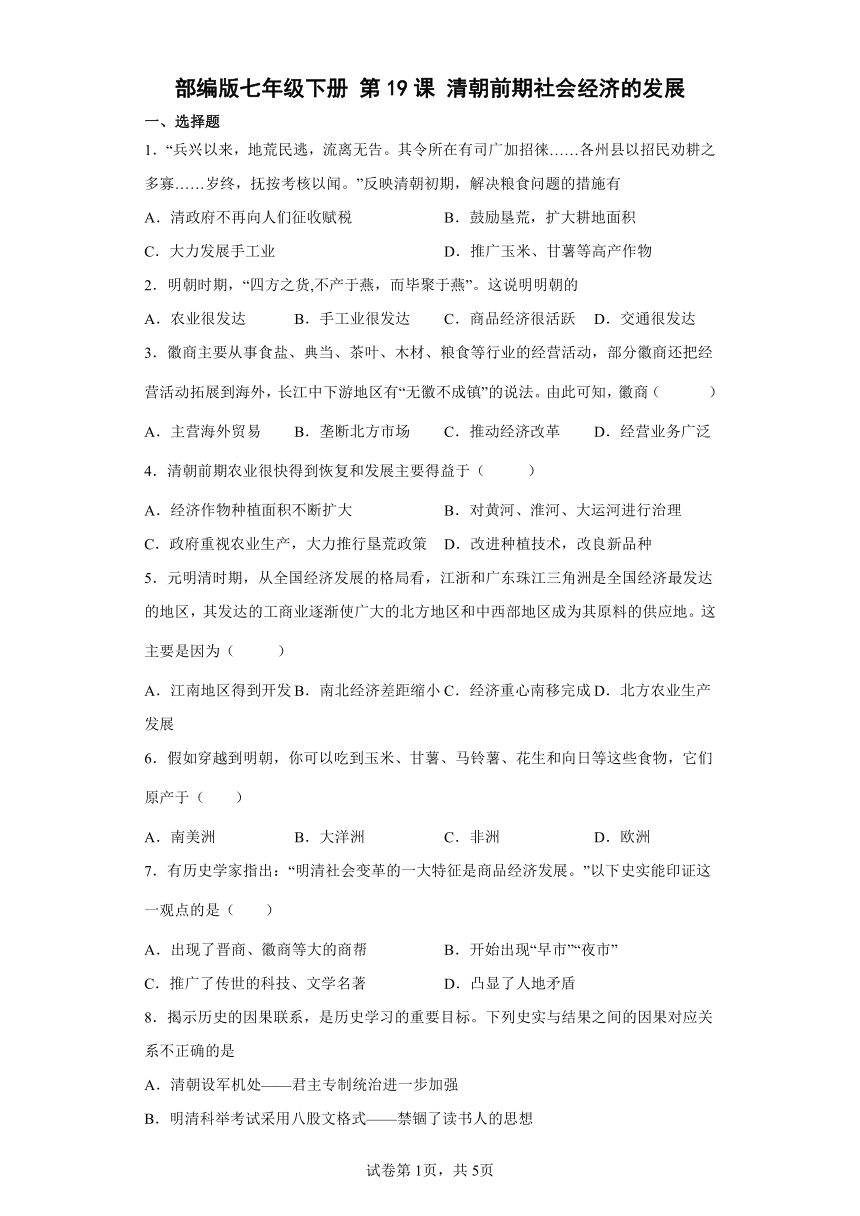

12.下表为“清朝前期耕地面积的变化”,导致表中耕地面积大幅增加的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

①统一多民族国家的进一步巩固和发展

②统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策

③广大劳动人民的辛勤劳作

④普遍种植国外引进的高产作物A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

13.原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,最早出现在

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

14.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

15.清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,“使人力无遗而地力殆尽”(使劳动力没有空闲的,土地没有闲置),与之相应的措施是大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进生产工具

二、综合题

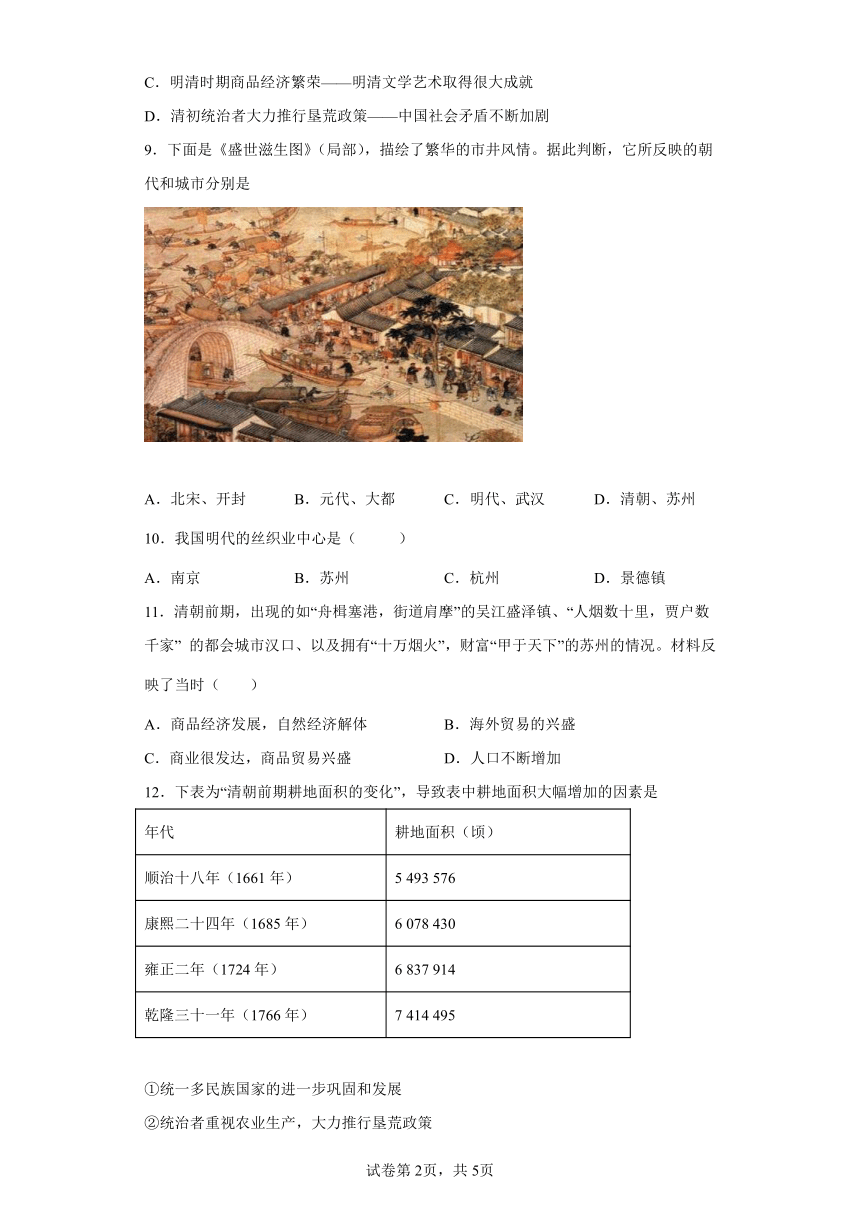

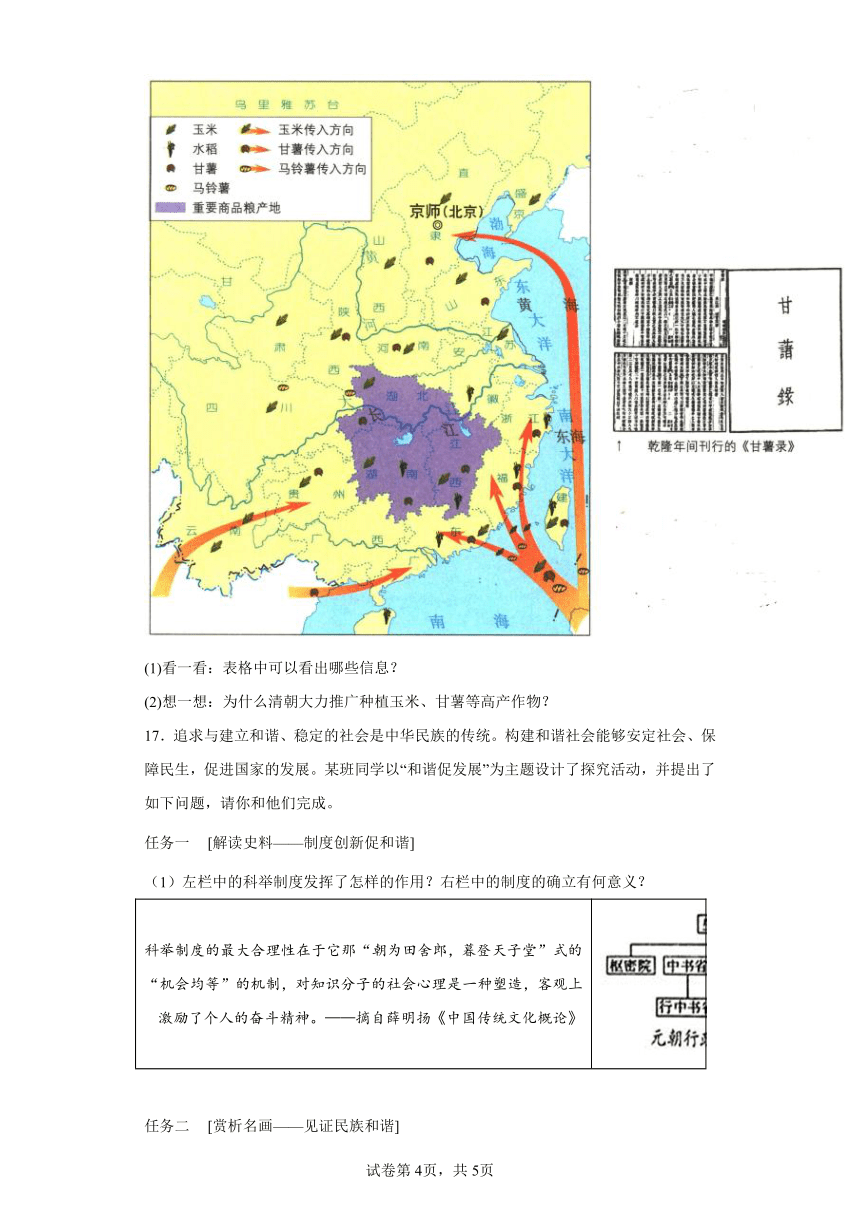

16.看图识史

清朝前期,人口快速増长,大量荒地被开垦、高产作物不断引进,农业生产提升到中国古代社会的最高水平。但在当时的技术条件下,日趋沉重的人口负担使清朝面临巨大压力。

清期人口与耕地面积统计表

——整理自骆《清朝人口数字的再估算》

清前期农业发展示意图

(1)看一看:表格中可以看出哪些信息?

(2)想一想:为什么清朝大力推广种植玉米、甘薯等高产作物?

17.追求与建立和谐、稳定的社会是中华民族的传统。构建和谐社会能够安定社会、保障民生,促进国家的发展。某班同学以“和谐促发展”为主题设计了探究活动,并提出了如下问题,请你和他们完成。

任务一 [解读史料——制度创新促和谐]

(1)左栏中的科举制度发挥了怎样的作用?右栏中的制度的确立有何意义?

科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。——摘自薛明扬《中国传统文化概论》

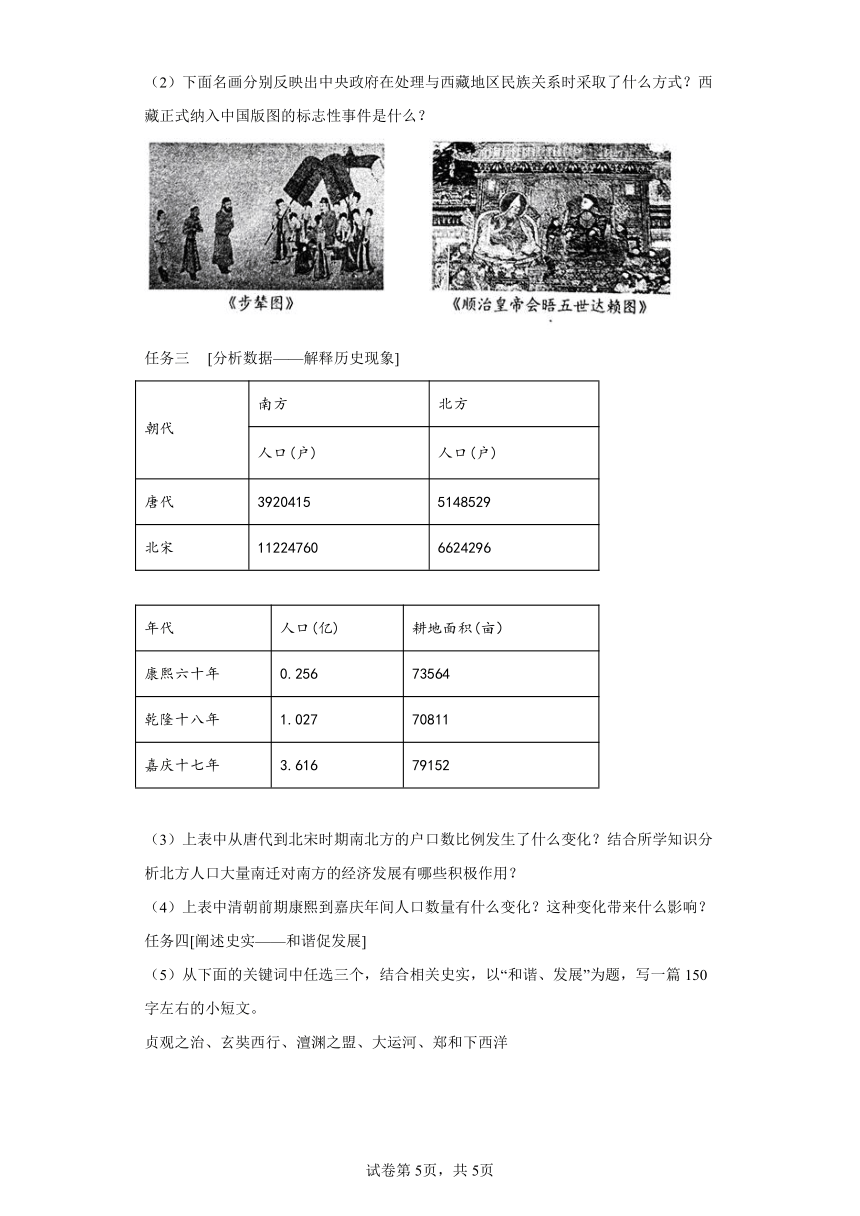

任务二 [赏析名画——见证民族和谐]

(2)下面名画分别反映出中央政府在处理与西藏地区民族关系时采取了什么方式?西藏正式纳入中国版图的标志性事件是什么?

任务三 [分析数据——解释历史现象]

朝代 南方 北方

人口(户) 人口(户)

唐代 3920415 5148529

北宋 11224760 6624296

年代 人口(亿) 耕地面积(亩)

康熙六十年 0.256 73564

乾隆十八年 1.027 70811

嘉庆十七年 3.616 79152

(3)上表中从唐代到北宋时期南北方的户口数比例发生了什么变化?结合所学知识分析北方人口大量南迁对南方的经济发展有哪些积极作用?

(4)上表中清朝前期康熙到嘉庆年间人口数量有什么变化?这种变化带来什么影响?

任务四[阐述史实——和谐促发展]

(5)从下面的关键词中任选三个,结合相关史实,以“和谐、发展”为题,写一篇150字左右的小短文。

贞观之治、玄奘西行、澶渊之盟、大运河、郑和下西洋

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

2.C

【详解】

据材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”可知,各地的产品虽然不产于燕(北京),但是都在燕(北京)有出售,这说明了明朝时期商品经济的发达,C项正确;材料未涉及“农业”的状况,排除A项;材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”中的“货”是商品,而不是强调“手工业”,排除B项;材料主旨是强调“燕”聚集了各地的货物,而不是“交通发达”,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】

根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】

根据所学知识可知:清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于清朝重视农业生产,大力推行垦荒政策。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。C项正确;“经济作物种植面积不断扩大”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除A项;“对黄河、淮河、大运河进行治理”不是主要原因,排除B项;“改进种植技术,改良新品种”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】

根据所学可知,从魏晋南北朝时期,经济重心开始南移,到宋代,南方终于成为全国经济重心,这种局面一直延续到今天,因此,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区就成为它的原料供应地,C项正确;江南地区得到开发是重要原因, 此时在经济地位的重要性上南已经超过北方,材料是说南方的重要性,排除ABD三项。故选C项。

6.A

【详解】

明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

7.A

【详解】

根据材料“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”结合所学可知,清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动,如晋商、徽商等大的商帮,A项正确;“早市”“夜市”在唐宋时期已经出现,不符合题意,排除B项;推广传世的科技、文学名著与材料所述商品经济发展无直接关系,排除C项;明清时期随着社会经济的发展,人口逐渐增多,这时期人地矛盾逐渐凸显,但与材料信息不符,排除D项;故选A项。

8.D

【详解】

依据所学知识可知,清初统治者大力推行垦荒政策,是经济方面的政策,促进了农业经济的发展,但与中国社会矛盾不断加剧无关,不属于因果对应关系,D项符合题意;清朝设军机处,标志着君主专制统治进一步加强,A项有因果关系,排除A项;明清科举考试采用八股文格式,所以禁锢了读书人的思想,B项有因果关系,排除B项;明清时期商品经济繁荣,促进了明清文学艺术的发展,取得很大成就,C项有因果关系,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】

根据所学知识可知,《盛世滋生图》局部描绘了清朝乾隆时苏州繁华的市井风情。D项正确;《清明上河图》反映的是北宋时期的开封繁荣景象,排除A项;大都是元朝的首都,排除B项;《盛世滋生图》反映的不是明代繁华的市井风情,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】

根据所学,明朝时期,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。苏州是明代的丝织业中心。B项正确,排除ACD项。故选B项。

11.C

【详解】

根据所学知识,清朝前期的商业很发达,各地的商品贸易十分繁荣,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,一些农村地区发展为工商业市镇,如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的现象,湖北的城市汉口,到清朝以成为人烟数十里,贾户数千家” 的都会。在北京、江宁、苏州等大城市中,工商业非常繁荣,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,C项正确;材料没有涉及自然经济解体,排除A项;材料没有涉及海外贸易,排除B项;材料没有涉及人口不断增加,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】

图表数据显示,清朝前期耕地面积大幅增加,清朝时期统一多民族国家的进一步巩固和发展,促进农业发展,①正确;清朝统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,是耕地面积大幅增加的重要原因,②正确;广大劳动人民的辛勤劳作,使得大量土地得到开垦,③正确;①②③正确,故选B;种植国外引进的高产作物,是粮食产量增加的原因,不是耕地面积大幅增加的原因,排除④,故排除ACD。

【点睛】

13.D

【详解】

根据所学知识可知,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。因此,题干所述物种在我国最早出现在明朝,故选D项,排除ABC项。

14.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

15.B

【详解】

根据所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,B项正确,排除ACD三项。故选B项。

16.(1)耕地面积呈现上升趋势,人口不断增长,人均耕地面积不断减少

(2)清朝时期人口大量增加,为解决温饱问题

(1)

根据“清期人口与耕地面积统计表”数据可知,从1685-1776年,耕地面积呈现上升趋势,人口不断增长,人均耕地面积不断减少。

(2)

根据材料结合所学知识可知,清朝时期人口大量增加,为解决温饱问题,大力推广玉米、甘薯等高产作物。

17.(1)科举制:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。行省制:是中国古代地方行政制度的重大变革;是中国省制的开端,影响深远;加强了中央集权和元朝对边疆的管辖;巩固了统治;巩固了统一多民族国家等。

(2)和亲、册封元朝时在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,从此中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)变化:唐朝时南方的户口数比例低于北方;北宋时期南方户口数比例大大超过北方。积极作用:增加了劳动力,带来了先进的生产技术。

(4)清朝人口快速增长;人地矛盾逐渐突出,影响经济的持续发展。

(5)示例:和谐·发展

追求与建立和谐、稳定的社会是中华民族的传统。

唐朝时期,唐太宗勤于政事,以民为本,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业。社会的和谐促进了唐朝的发展,出现政治清明,国力增强,史称“贞观之治”。

北宋与辽议和后签订“澶渊之盟”,此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。民族的和谐促进了辽与北宋的经济发展、文化交流。

大运河修建于隋朝时期,利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通南北,体现了人与自然的和谐,加强了南北地区政治、经济、文化交流。

综上所述,构建和谐社会能够安定社会、保障民生,促进国家的发展。

【详解】

(1)根据材料“科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神”,结合所学知识可知:科举制加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。根据材料“元朝行政机构示意图”,结合所学知识可知:元世祖(忽必烈)创立行省制度,中央设中书省掌管行政事务,下设六部,分管各项政务;地方设行中书省(行省或省),在行省之下,设置路、府、州、县。行省制是中国古代地方行政制度的重大变革;是中国省制的开端,影响深远;加强了中央集权和元朝对边疆的管辖;巩固了统治;巩固了统一多民族国家等。

(2)根据材料“步辇图”和“《顺治会晤五世达赖图》”,结合所学可知:它们分别反映出中央政府在处理与西藏地区民族关系时采取和亲和册封的方式。《步辇图》是以贞观十五年(641)吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材,描绘唐太宗接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景。1653年五世达赖应清帝之邀来到北京。顺治皇帝正式册封他为达赖喇嘛,并授予金册和金印。结合所学可知:西藏正式纳入中国版图的标志性事件是元朝设置宣政院。元朝时在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,从此中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)根据材料图表数据,分析可知:从唐代到北宋时期南北方的户口数比例发生的变化是:唐朝时南方的户口数比例低于北方,北宋时期南方户口数比例大大超过北方。结合所学知识可知:北方人口大量南迁对南方的经济发展产生的积极作用有:增加了劳动力,带来了先进的生产技术。

(4)根据材料图表数据,分析可知:清朝前期康熙到嘉庆年间,清朝人口快速增长;结合所学知识可知:清朝人口快速增长导致清朝人地矛盾逐渐突出,影响经济的持续发展。

(5)开放性设问,结合相关史实,围绕“和谐、发展”作答,言之成理即可。示例:标题:和谐·发展 正文:追求与建立和谐、稳定的社会是中华民族的传统。唐朝时期,唐太宗勤于政事,以民为本,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业。社会的和谐促进了唐朝的发展,出现政治清明,国力增强,史称“贞观之治”。北宋与辽议和后签订“澶渊之盟”,此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。民族的和谐促进了辽与北宋的经济发展、文化交流。大运河修建于隋朝时期,利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通南北,体现了人与自然的和谐,加强了南北地区政治、经济、文化交流。综上所述,构建和谐社会能够安定社会、保障民生,促进国家的发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻。”反映清朝初期,解决粮食问题的措施有

A.清政府不再向人们征收赋税 B.鼓励垦荒,扩大耕地面积

C.大力发展手工业 D.推广玉米、甘薯等高产作物

2.明朝时期,“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”。这说明明朝的

A.农业很发达 B.手工业很发达 C.商品经济很活跃 D.交通很发达

3.徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外,长江中下游地区有“无徽不成镇”的说法。由此可知,徽商( )

A.主营海外贸易 B.垄断北方市场 C.推动经济改革 D.经营业务广泛

4.清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于( )

A.经济作物种植面积不断扩大 B.对黄河、淮河、大运河进行治理

C.政府重视农业生产,大力推行垦荒政策 D.改进种植技术,改良新品种

5.元明清时期,从全国经济发展的格局看,江浙和广东珠江三角洲是全国经济最发达的地区,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区成为其原料的供应地。这主要是因为( )

A.江南地区得到开发 B.南北经济差距缩小 C.经济重心南移完成 D.北方农业生产发展

6.假如穿越到明朝,你可以吃到玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日等这些食物,它们原产于( )

A.南美洲 B.大洋洲 C.非洲 D.欧洲

7.有历史学家指出:“明清社会变革的一大特征是商品经济发展。”以下史实能印证这一观点的是( )

A.出现了晋商、徽商等大的商帮 B.开始出现“早市”“夜市”

C.推广了传世的科技、文学名著 D.凸显了人地矛盾

8.揭示历史的因果联系,是历史学习的重要目标。下列史实与结果之间的因果对应关系不正确的是

A.清朝设军机处——君主专制统治进一步加强

B.明清科举考试采用八股文格式——禁锢了读书人的思想

C.明清时期商品经济繁荣——明清文学艺术取得很大成就

D.清初统治者大力推行垦荒政策——中国社会矛盾不断加剧

9.下面是《盛世滋生图》(局部),描绘了繁华的市井风情。据此判断,它所反映的朝代和城市分别是

A.北宋、开封 B.元代、大都 C.明代、武汉 D.清朝、苏州

10.我国明代的丝织业中心是( )

A.南京 B.苏州 C.杭州 D.景德镇

11.清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇、“人烟数十里,贾户数千家” 的都会城市汉口、以及拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”的苏州的情况。材料反映了当时( )

A.商品经济发展,自然经济解体 B.海外贸易的兴盛

C.商业很发达,商品贸易兴盛 D.人口不断增加

12.下表为“清朝前期耕地面积的变化”,导致表中耕地面积大幅增加的因素是

年代 耕地面积(顷)

顺治十八年(1661年) 5 493 576

康熙二十四年(1685年) 6 078 430

雍正二年(1724年) 6 837 914

乾隆三十一年(1766年) 7 414 495

①统一多民族国家的进一步巩固和发展

②统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策

③广大劳动人民的辛勤劳作

④普遍种植国外引进的高产作物A.①②④ B.①②③ C.①③④ D.②③④

13.原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等,最早出现在

A.隋朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

14.乾隆年间,一份由云南布政使司颁发的开荒执照上写有:“滇省山多田少,水陆可耕之地俱经垦开无余,嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种……沙立目(一家)开垦干地八亩。”此材料反映出( )

A.由于长期开发,西南地区耕地减少

B.当时政府重视农业,鼓励开垦荒地

C.边疆地区农业经济发达,超过内地

D.乾隆时期西南地区已得到充分开发

15.清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,“使人力无遗而地力殆尽”(使劳动力没有空闲的,土地没有闲置),与之相应的措施是大力( )

A.发展海外贸易 B.推行垦荒政策

C.招募农民屯田 D.改进生产工具

二、综合题

16.看图识史

清朝前期,人口快速増长,大量荒地被开垦、高产作物不断引进,农业生产提升到中国古代社会的最高水平。但在当时的技术条件下,日趋沉重的人口负担使清朝面临巨大压力。

清期人口与耕地面积统计表

——整理自骆《清朝人口数字的再估算》

清前期农业发展示意图

(1)看一看:表格中可以看出哪些信息?

(2)想一想:为什么清朝大力推广种植玉米、甘薯等高产作物?

17.追求与建立和谐、稳定的社会是中华民族的传统。构建和谐社会能够安定社会、保障民生,促进国家的发展。某班同学以“和谐促发展”为主题设计了探究活动,并提出了如下问题,请你和他们完成。

任务一 [解读史料——制度创新促和谐]

(1)左栏中的科举制度发挥了怎样的作用?右栏中的制度的确立有何意义?

科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。——摘自薛明扬《中国传统文化概论》

任务二 [赏析名画——见证民族和谐]

(2)下面名画分别反映出中央政府在处理与西藏地区民族关系时采取了什么方式?西藏正式纳入中国版图的标志性事件是什么?

任务三 [分析数据——解释历史现象]

朝代 南方 北方

人口(户) 人口(户)

唐代 3920415 5148529

北宋 11224760 6624296

年代 人口(亿) 耕地面积(亩)

康熙六十年 0.256 73564

乾隆十八年 1.027 70811

嘉庆十七年 3.616 79152

(3)上表中从唐代到北宋时期南北方的户口数比例发生了什么变化?结合所学知识分析北方人口大量南迁对南方的经济发展有哪些积极作用?

(4)上表中清朝前期康熙到嘉庆年间人口数量有什么变化?这种变化带来什么影响?

任务四[阐述史实——和谐促发展]

(5)从下面的关键词中任选三个,结合相关史实,以“和谐、发展”为题,写一篇150字左右的小短文。

贞观之治、玄奘西行、澶渊之盟、大运河、郑和下西洋

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.B

【详解】

根据材料“兵兴以来,地荒民逃,流离无告。其令所在有司广加招徕……各州县以招民劝耕之多寡……岁终,抚按考核以闻”可知由于明末清初的战乱使大片土地荒废,清政府下令地方官招揽流民,鼓励垦荒,B项正确;征收赋税是政府主要来源,排除A项;材料没有体现大力发展手工业和推广玉米、甘薯等高产作物,排除CD项。故选B项。

2.C

【详解】

据材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”可知,各地的产品虽然不产于燕(北京),但是都在燕(北京)有出售,这说明了明朝时期商品经济的发达,C项正确;材料未涉及“农业”的状况,排除A项;材料“四方之货,不产于燕,而毕聚于燕”中的“货”是商品,而不是强调“手工业”,排除B项;材料主旨是强调“燕”聚集了各地的货物,而不是“交通发达”,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】

根据材料“长江中下游地区有‘无徽不成镇’”“徽商主要从事食盐、典当、茶叶、木材、粮食等行业的经营活动,部分徽商还把经营活动拓展到海外”说明徽商实力很强,经营范围广泛,商品经营业务广泛,D项正确;材料不能体现主要经营海外贸易,排除A项;材料不能体现垄断北方市场,排除B项;材料没有体现经济改革,排除C项。故选D项。

4.C

【详解】

根据所学知识可知:清朝前期农业很快得到恢复和发展主要得益于清朝重视农业生产,大力推行垦荒政策。清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。C项正确;“经济作物种植面积不断扩大”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除A项;“对黄河、淮河、大运河进行治理”不是主要原因,排除B项;“改进种植技术,改良新品种”是农业很快得到恢复和发展的表现,排除D项。故选C项。

5.C

【详解】

根据所学可知,从魏晋南北朝时期,经济重心开始南移,到宋代,南方终于成为全国经济重心,这种局面一直延续到今天,因此,其发达的工商业逐渐使广大的北方地区和中西部地区就成为它的原料供应地,C项正确;江南地区得到开发是重要原因, 此时在经济地位的重要性上南已经超过北方,材料是说南方的重要性,排除ABD三项。故选C项。

6.A

【详解】

明代,引进原产于南美洲的玉米、甘薯等高产粮食作物,清代不断推广种植,明代还从外国引进了马铃薯、花生和向日葵等,也在不少地方推广种植,A项正确;综合上述分析可排除BCD项。故选A项。

7.A

【详解】

根据材料“明清社会变革的一大特征是商品经济发展”结合所学可知,清朝前期的商业发达,陆路和水路的商旅往来频繁,各地的商品贸易十分兴盛,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,在商业活动中,形成了一些大的商帮,拥有雄厚的商业资本,在全国进行商业活动,如晋商、徽商等大的商帮,A项正确;“早市”“夜市”在唐宋时期已经出现,不符合题意,排除B项;推广传世的科技、文学名著与材料所述商品经济发展无直接关系,排除C项;明清时期随着社会经济的发展,人口逐渐增多,这时期人地矛盾逐渐凸显,但与材料信息不符,排除D项;故选A项。

8.D

【详解】

依据所学知识可知,清初统治者大力推行垦荒政策,是经济方面的政策,促进了农业经济的发展,但与中国社会矛盾不断加剧无关,不属于因果对应关系,D项符合题意;清朝设军机处,标志着君主专制统治进一步加强,A项有因果关系,排除A项;明清科举考试采用八股文格式,所以禁锢了读书人的思想,B项有因果关系,排除B项;明清时期商品经济繁荣,促进了明清文学艺术的发展,取得很大成就,C项有因果关系,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】

根据所学知识可知,《盛世滋生图》局部描绘了清朝乾隆时苏州繁华的市井风情。D项正确;《清明上河图》反映的是北宋时期的开封繁荣景象,排除A项;大都是元朝的首都,排除B项;《盛世滋生图》反映的不是明代繁华的市井风情,排除C项。故选D项。

10.B

【详解】

根据所学,明朝时期,棉纺织业由南方推向北方,南北方涌现出一批棉纺织业基地。苏州是明代的丝织业中心。B项正确,排除ACD项。故选B项。

11.C

【详解】

根据所学知识,清朝前期的商业很发达,各地的商品贸易十分繁荣,形成了由农村集市、城镇市场、区域性市场和全国性市场组成的商业网,一些农村地区发展为工商业市镇,如吴江县的盛泽镇,出现了“舟楫塞港,街道肩摩”的现象,湖北的城市汉口,到清朝以成为人烟数十里,贾户数千家” 的都会。在北京、江宁、苏州等大城市中,工商业非常繁荣,乾隆时期的苏州,据载已拥有“十万烟火”,财富“甲于天下”,C项正确;材料没有涉及自然经济解体,排除A项;材料没有涉及海外贸易,排除B项;材料没有涉及人口不断增加,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】

图表数据显示,清朝前期耕地面积大幅增加,清朝时期统一多民族国家的进一步巩固和发展,促进农业发展,①正确;清朝统治者重视农业生产,大力推行垦荒政策,是耕地面积大幅增加的重要原因,②正确;广大劳动人民的辛勤劳作,使得大量土地得到开垦,③正确;①②③正确,故选B;种植国外引进的高产作物,是粮食产量增加的原因,不是耕地面积大幅增加的原因,排除④,故排除ACD。

【点睛】

13.D

【详解】

根据所学知识可知,明代引进了原产于南美洲的玉米、甘薯、马铃薯、花生和向日葵等。因此,题干所述物种在我国最早出现在明朝,故选D项,排除ABC项。

14.B

【详解】

从“嗣后山头地角,水滨河尾,俱着听民耕种”可以看出当时政府重视本业,鼓励开垦荒地,B项正确;题干中只是说云南可以开垦的田地变少了,并没有说西南地区耕地减少,排除A项;材料中并没有介绍内地农业经济发展状况,不能体现边疆地区农业经济发达,超过内地,排除C项;材料中只是反映云南在积极开垦耕地,不能体现乾隆时期西南地区已得到充分开发,排除D项。 故选B项。

15.B

【详解】

根据所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,B项正确,排除ACD三项。故选B项。

16.(1)耕地面积呈现上升趋势,人口不断增长,人均耕地面积不断减少

(2)清朝时期人口大量增加,为解决温饱问题

(1)

根据“清期人口与耕地面积统计表”数据可知,从1685-1776年,耕地面积呈现上升趋势,人口不断增长,人均耕地面积不断减少。

(2)

根据材料结合所学知识可知,清朝时期人口大量增加,为解决温饱问题,大力推广玉米、甘薯等高产作物。

17.(1)科举制:加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。行省制:是中国古代地方行政制度的重大变革;是中国省制的开端,影响深远;加强了中央集权和元朝对边疆的管辖;巩固了统治;巩固了统一多民族国家等。

(2)和亲、册封元朝时在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,从此中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)变化:唐朝时南方的户口数比例低于北方;北宋时期南方户口数比例大大超过北方。积极作用:增加了劳动力,带来了先进的生产技术。

(4)清朝人口快速增长;人地矛盾逐渐突出,影响经济的持续发展。

(5)示例:和谐·发展

追求与建立和谐、稳定的社会是中华民族的传统。

唐朝时期,唐太宗勤于政事,以民为本,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业。社会的和谐促进了唐朝的发展,出现政治清明,国力增强,史称“贞观之治”。

北宋与辽议和后签订“澶渊之盟”,此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。民族的和谐促进了辽与北宋的经济发展、文化交流。

大运河修建于隋朝时期,利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通南北,体现了人与自然的和谐,加强了南北地区政治、经济、文化交流。

综上所述,构建和谐社会能够安定社会、保障民生,促进国家的发展。

【详解】

(1)根据材料“科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神”,结合所学知识可知:科举制加强了皇帝在选官和用人上的权力;扩大了官吏选拔的范围,使有才学的人能够由此参政,促进了社会阶层的流动;推动了教育的发展。根据材料“元朝行政机构示意图”,结合所学知识可知:元世祖(忽必烈)创立行省制度,中央设中书省掌管行政事务,下设六部,分管各项政务;地方设行中书省(行省或省),在行省之下,设置路、府、州、县。行省制是中国古代地方行政制度的重大变革;是中国省制的开端,影响深远;加强了中央集权和元朝对边疆的管辖;巩固了统治;巩固了统一多民族国家等。

(2)根据材料“步辇图”和“《顺治会晤五世达赖图》”,结合所学可知:它们分别反映出中央政府在处理与西藏地区民族关系时采取和亲和册封的方式。《步辇图》是以贞观十五年(641)吐蕃首领松赞干布与文成公主联姻的历史事件为题材,描绘唐太宗接见来迎娶文成公主的吐蕃使臣禄东赞的情景。1653年五世达赖应清帝之邀来到北京。顺治皇帝正式册封他为达赖喇嘛,并授予金册和金印。结合所学可知:西藏正式纳入中国版图的标志性事件是元朝设置宣政院。元朝时在西藏设立宣慰使司都元帅府,由宣政院直接统辖,掌管西藏的军民各项事务,从此中央政府对西藏正式行使行政管辖。

(3)根据材料图表数据,分析可知:从唐代到北宋时期南北方的户口数比例发生的变化是:唐朝时南方的户口数比例低于北方,北宋时期南方户口数比例大大超过北方。结合所学知识可知:北方人口大量南迁对南方的经济发展产生的积极作用有:增加了劳动力,带来了先进的生产技术。

(4)根据材料图表数据,分析可知:清朝前期康熙到嘉庆年间,清朝人口快速增长;结合所学知识可知:清朝人口快速增长导致清朝人地矛盾逐渐突出,影响经济的持续发展。

(5)开放性设问,结合相关史实,围绕“和谐、发展”作答,言之成理即可。示例:标题:和谐·发展 正文:追求与建立和谐、稳定的社会是中华民族的传统。唐朝时期,唐太宗勤于政事,以民为本,减轻人民的劳役负担,鼓励发展农业。社会的和谐促进了唐朝的发展,出现政治清明,国力增强,史称“贞观之治”。北宋与辽议和后签订“澶渊之盟”,此后很长时间,辽宋之间保持和平局面。民族的和谐促进了辽与北宋的经济发展、文化交流。大运河修建于隋朝时期,利用了黄河南北水流的自然地形趋势,贯通南北,体现了人与自然的和谐,加强了南北地区政治、经济、文化交流。综上所述,构建和谐社会能够安定社会、保障民生,促进国家的发展。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源