部编版七年级上册第10课秦末农民大起义 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第10课秦末农民大起义 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 718.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第10课 秦末农民大起义

一、选择题

1.下列秦末农民起义的将领中,率军直抵秦都咸阳,迫使秦朝统治者出城投降的是

A.陈胜 B.吴广 C.项羽 D.刘邦

2.抓关键词或找关键句是学习历史的有效方法之一。与“王侯将相宁有种乎”“张楚政权”“我国历史上第一次大规模农民起义”等信息有关的历史事件是

A.国人暴动 B.黄巾起义 C.陈胜吴广起义 D.刘邦项羽起义

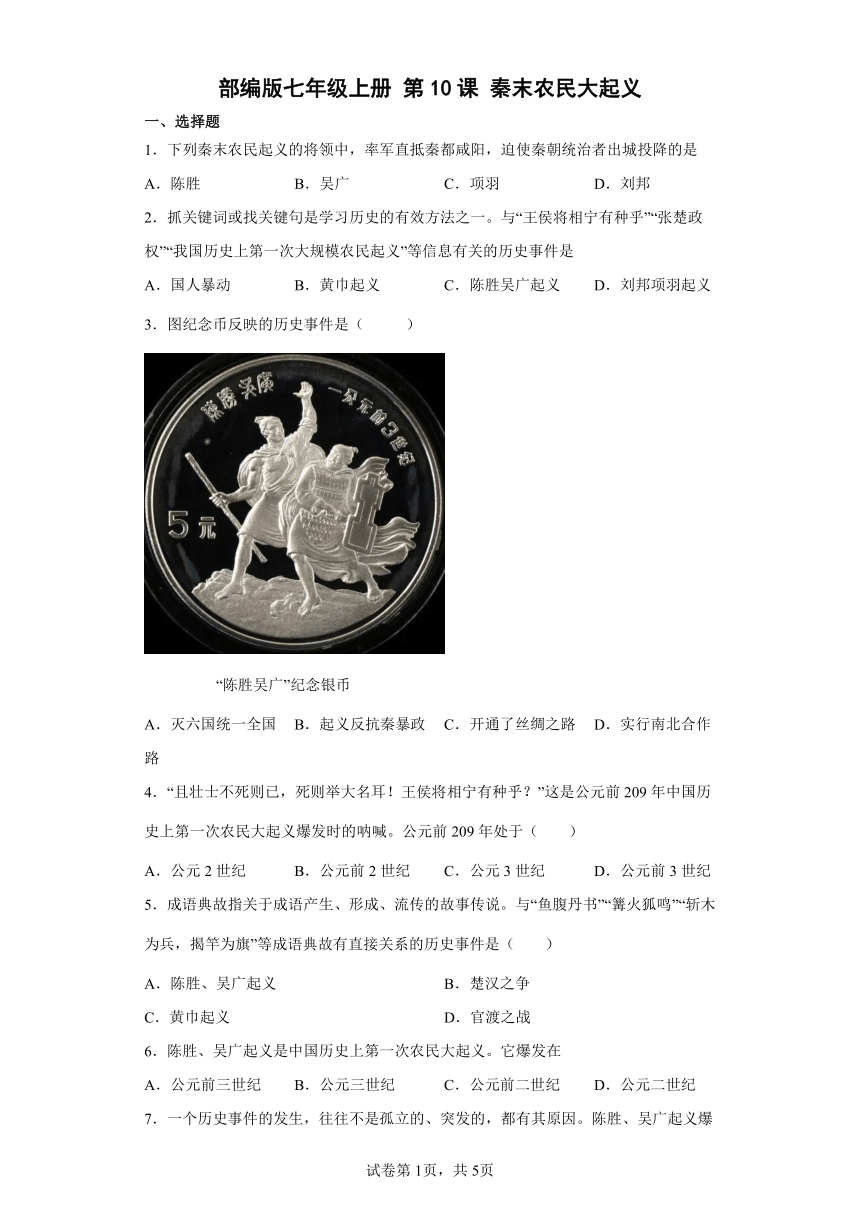

3.图纪念币反映的历史事件是( )

“陈胜吴广”纪念银币

A.灭六国统一全国 B.起义反抗秦暴政 C.开通了丝绸之路 D.实行南北合作路

4.“且壮士不死则已,死则举大名耳!王侯将相宁有种乎?”这是公元前209年中国历史上第一次农民大起义爆发时的呐喊。公元前209年处于( )

A.公元2世纪 B.公元前2世纪 C.公元3世纪 D.公元前3世纪

5.成语典故指关于成语产生、形成、流传的故事传说。与“鱼腹丹书”“篝火狐鸣”“斩木为兵,揭竿为旗”等成语典故有直接关系的历史事件是( )

A.陈胜、吴广起义 B.楚汉之争

C.黄巾起义 D.官渡之战

6.陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民大起义。它爆发在

A.公元前三世纪 B.公元三世纪 C.公元前二世纪 D.公元二世纪

7.一个历史事件的发生,往往不是孤立的、突发的,都有其原因。陈胜、吴广起义爆发的根本原因是

A.楚汉之争 B.焚书坑儒 C.开凿灵渠 D.秦的暴政

8.百度搜索引擎里输入“秦朝”“公元前209年”“大泽乡”等字眼,出现的网页中所涉及的人物最有可能是( )

A.商鞅、秦孝公 B.陈胜、吴广 C.李斯、秦二世 D.项羽、刘邦

9.“王侯将相,宁有种乎”这话出现于( )

A.长陵之战 B.大泽乡起义 C.楚汉之争 D.淝水之战

10.历史叙述有史料呈现、史实陈述、历史评价与历史解释等方式。其中,历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度与价值的评判表述。下列选项属于历史评价的是( )

A.北京人能够制造使用工具,会使用天然火 B.半坡居民是黄河流域原始农耕时代的居民

C.商鞅于公元前356年在秦国主持变法 D.焚书坑儒在中国历史上产生恶劣影响

11.“他们的队伍恰巧遇到天下大雨,道路不通,估计已经误期,按法律应当斩首。‘将军您讨伐残暴的秦朝,按功应当称王。’陈胜于是被拥立为张楚王。各郡县中吃尽官吏苦头的百姓,都纷纷响应。”(摘编自《史记》中《陈涉世家》的白话译文)这句话所反映的历史事件发生的直接原因是

A.恰巧遇到天下大雨致道路不通 B.天下百姓受秦朝逼迫已经很久

C.陈胜十分想被拥立为张楚之王 D.郡县受苦的官吏百姓支持陈涉

12.秦简记载,五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。据此可知秦朝( )

A.焚书坑儒 B.刑罚残酷 C.强征赋税 D.劳役繁重

13.历史结论离不开对史实的正确解读。下列史实之间搭配不正确的是( )

A.西域都护的设置——标志着西域正式归属中央政权

B.百家争鸣——中国古代第一次思想文化发展的高峰

C.陈胜、吴广起义——推翻了秦朝的统治

D.赤壁之战——为三国鼎立局面的形成奠定了基础

14.“项羽乃悉引兵渡河,皆沈(沉)船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无还心。”这场战役

A.项羽歼灭了秦军的主力 B.为秦朝统一奠定了基础

C.项羽打败刘邦统一全国 D.打败了晋国,楚王问鼎中原

15.成语是故事的浓缩和提炼,下列成语和“楚汉战争”相关的是( )

A.卧薪尝胆 B.破釜沉舟 C.四面楚歌 D.退避三舍

二、综合题

16.秦王嬴政建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,顺应了历史发展的潮流。其巩固统一的措施,对后世产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

【秦之本:实现统一】

材料一 秦王嬴政任用许多能干的人。李斯原来是楚国一个布衣(平民),被嬴政拜为客卿。王翦是秦国名将,嬴政因未采纳王翦的建议,伐楚失败,就亲自到王翦家,当面检讨。

——摘编自《秦始皇全传》

(1)据材料一及所学知识,归纳秦统一六国的原因。

【秦之始;巩固统一】

材料二 秦始皇迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,导致关中(位于陕西省中部)空虚,大大动摇了秦的统治基础。

—《古代秦朝的刑法》

(2)据材料二及所学知识,指出秦始皇为开发岭南采取的措施。(至少两点)据材料二,指出该措施给秦朝统治带来的负面影响。

【秦之功过:后人评说】

材料三 (秦始皇)他的残酷无道达到离奇之境界,如何可以不受谴责?可是他统一中国的工作,用这样长远的眼光设计,又用这样精到的手腕完成,又何能不加仰慕?

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(3)用至少两例史实来说明,秦始皇如何“用这样长远的眼光设计,又用这样精到的手腕”来完成秦“统一中国”的?

(4)运用所学知识,至少举两例来说明秦始皇的“残酷无道”。

17.比较是学习和探究历史的重要方法。请根据材料,完成下列探究。

【探变化因果】

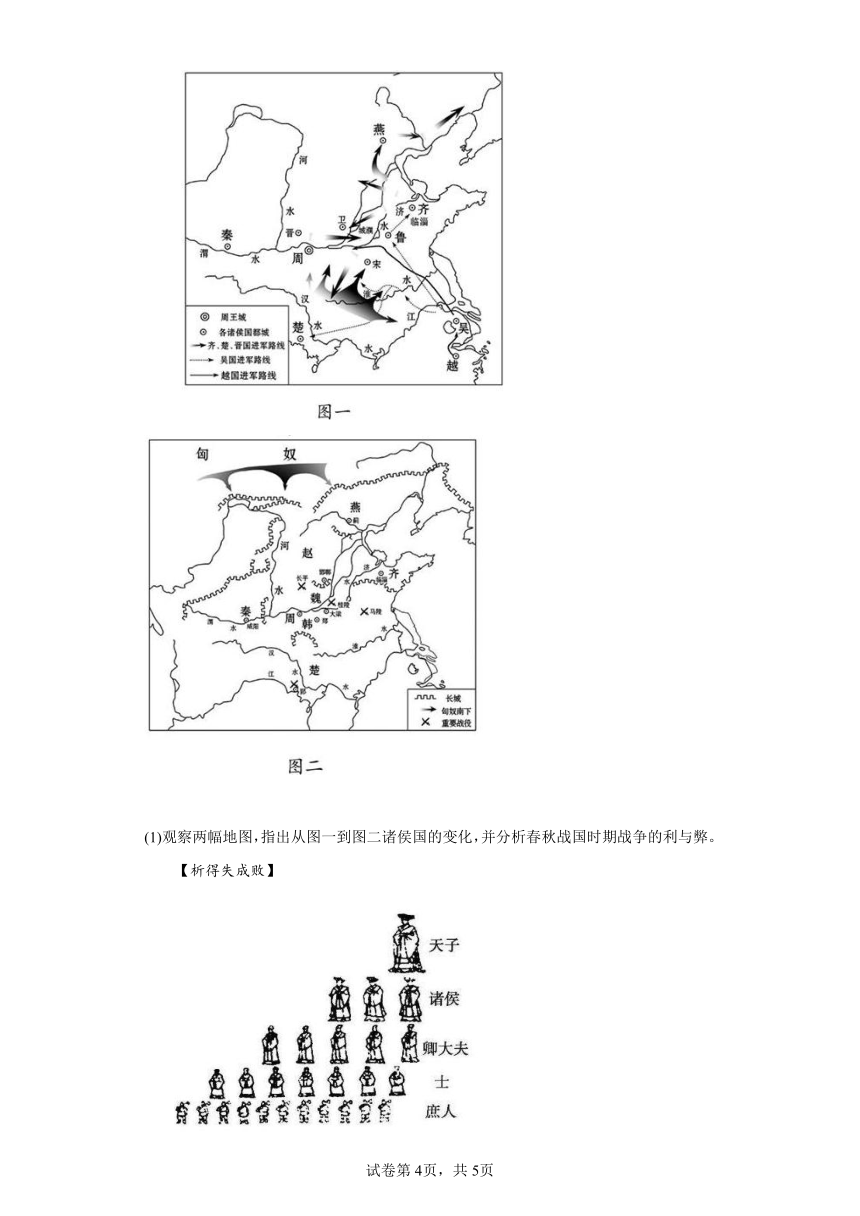

(1)观察两幅地图,指出从图一到图二诸侯国的变化,并分析春秋战国时期战争的利与弊。

【析得失成败】

图3 图4

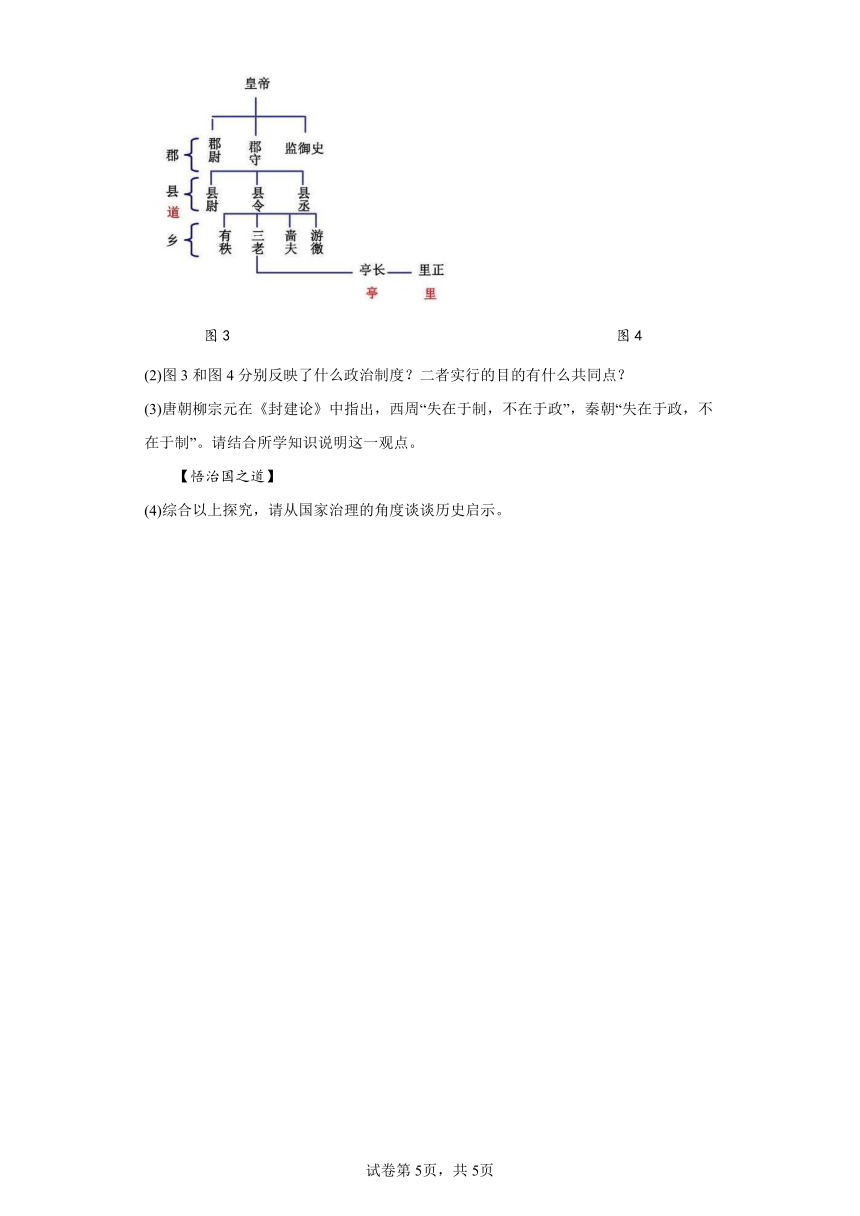

(2)图3和图4分别反映了什么政治制度?二者实行的目的有什么共同点?

(3)唐朝柳宗元在《封建论》中指出,西周“失在于制,不在于政”,秦朝“失在于政,不在于制”。请结合所学知识说明这一观点。

【悟治国之道】

(4)综合以上探究,请从国家治理的角度谈谈历史启示。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据课本所学可知,陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息。秦末农民起义中,项羽刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦作战,项羽骁勇善战,在巨鹿之战中,以少胜多将秦军主力消灭,刘邦抓住时机,率军直抵迁都咸阳,公元前207年,清朝的统治者在刘邦军队的包围下,被迫出城投降,秦朝灭亡。D正确;ABC排除,故选D。

2.C

【详解】

根据材料“‘王侯将相宁有种乎’‘张楚政权’‘我国历史上第一次大规模农民起义’”及所学可知,公元前209年,一队被派往北部边境的戍卒,在大泽乡遇雨受阻。按照严酷的秦朝法律,不能如期赶到戍地,将被处死。这些戍卒于是铤而走险,在陈胜、吴广领导下“斩木为兵,揭竿为旗”,发动了中国历史上第一次农民大起义,陈胜自立为王,号为“张楚”,C项正确;公元前841年,周厉王与民争利,引起“国人暴动”,排除A项;184年,张角等领导的一场有组织、有准备的农民大起义终于爆发了。起义军头裹黄巾,在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻。黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振,排除B项;陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息。其中,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】

结合所学知识可知,图中的纪念币反映的是陈胜、吴广起义。公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治,B项正确;灭六国统一全国的是秦始皇,排除A项;开通了丝绸之路的张骞,排除C项;实行南北合作路是当今中国的中外交流合作,排除D项。故选B项。

【点睛】

4.D

【详解】

根据所学知识,由年换算到世纪时,百位数加1,因此公元前209年是公元前3世纪,D项正确;AC项是公元后,材料考查的是公元前,排除AC项;B项不符合题意,排除B项。故选D项。

【点睛】

5.A

【详解】

依据题干“鱼腹丹书”、“篝火孤鸣”、“斩木为兵,揭竿为旗”并结合所学知识可知,公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广斩木为兵、揭竿为旗,陈胜高呼“壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相,宁有种乎”,在大泽乡发动起义,A项正确;楚汉之争、黄巾起义、官渡之战与题干信息无关,排除BCD项。故选A项。

6.A

【详解】

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,揭开了秦末农民起义的序幕,这是中国历史上第一次农民大起义。根据公元纪年法,每100年为一世纪,公元前209年应是公元前三世纪末期,A正确;公元三世纪是公元200年至公元299年,公元前二世纪是公元前199年至公元前100年,公元二世纪应是公元100年至公元199年, BCD排除。故选A。

7.D

【详解】

依据已学知识可知,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。由于秦朝繁重的徭役加上很重的赋税,残酷的刑法这些暴政,最终使得秦末农民起义爆发。所以陈胜吴广起义这一中国历史上第一次大规模的农民起义发生的根本原因是秦的暴政。D项正确;楚汉之争是在陈胜吴广起义爆发以后,排除A项;焚书坑儒是秦朝加强统治的方式,不是起义爆发的根本原因,排除B项;开凿灵渠有利于加强国家的巩固,不是起义爆发的根本原因,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】

根据所学可知,在秦朝,前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,秦末农民战争爆发了,B项正确;材料说的是大泽乡起义的主要人物,商鞅、秦孝公是战国人,李斯、秦二世是统治阶级主要人物, 项羽、刘邦这时还没有举义,排除ACD三项。故选B项。

9.B

【详解】

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡率众起义。大泽乡起义的口号是“王侯将相,宁有种乎”。B项正确;长陵之战与“王侯将相,宁有种乎”无关,排除A项;“王侯将相,宁有种乎”出现于大泽乡起义,排除CD项。故选B项。

10.D

【详解】

焚书坑儒在中国历史上产生恶劣影响是对焚书坑儒进行评价,属于历史评价,D项正确;ABC项都是对历史事件进行客观叙述,属于历史叙述,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据“陈胜于是被拥立为张楚王”可知,材料反映的是陈胜吴广起义,根据“他们的队伍恰巧遇到天下大雨,道路不通,估计已经误期,按法律应当斩首”可知,起义的直接原因是恰巧遇到天下大雨致道路不通,A项正确;BD项不是直接原因,排除;C项不是陈胜吴广起义的原因,排除。故选A项。

12.B

【详解】

据材料可知,“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”,这说明秦代刑罚残酷,B项正确;材料即未涉及“焚书”,也未涉及“坑儒”,排除A项;材料强调的秦简中关于“盗窃”的规定,未涉及赋税的征收,排除C项;材料未涉及劳役问题,而是强调关于“盗窃”的规定,排除D项。故选B项。

【点睛】

13.C

【详解】

依据所学可知,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,反抗秦朝统治,在攻占陈县后,陈胜称王,建立了“张楚”政权,后在秦军强大的攻势下,起义军缺乏后援,最后失败,因此陈胜、吴广起义没有推翻秦朝的统治,C项符合题意;ABD项的史实与意义对应正确,不符合题意,排除ABD三项。故选C项。

【点睛】

14.A

【详解】

根据所学可知,在秦末农民战争中,项羽进行了巨鹿之战,他破釜沉舟,歼灭了秦军的主力,最终胜利,A项正确;商鞅变法为秦朝统一奠定了基础,刘邦打败项羽统一全国,材料说的是秦末而不是东周,排除BCD三项。故选A项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,四面楚歌 形容人们遭受各方面攻击或逼迫,而陷于孤立窘迫的境地,出自“楚汉战争”的垓下之战。C项正确;卧薪尝胆出自春秋时期的吴越争霸,与越王勾践有关,排除A项;破釜沉舟出自巨鹿之战,排除B项;退避三舍出自春秋时期的晋楚争霸,排除D项。故选C项。

16.(1)嬴政重用人才,有雄才大略;秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备了统一的条件;连年战争,人民渴望统一等。

(2)措施:迁移关中人口至岭南、开凿灵渠、统一岭南。

影响:导致关中空虚,大大动摇了秦的统治基础。

(3)推行郡县制、统一文字、统一货币、统一度量衡、统一道路和车辆宽窄、开凿灵渠、修筑长城等。

(4)赋税沉重;刑罚残酷;兵役繁重;徭役繁重;焚书坑儒等。

(1)

根据材料“秦王嬴政任用许多能干的人。”分析可知,嬴政重用人才,有雄才大略,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系 列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定 了基础,具备了统一的条件,连年战争,人民渴望统一等。

(2)

根据材料“ 秦始皇迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,”分析可知秦始皇为开发岭南采取的措施是迁移关中人口至岭南,秦始皇还派兵开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区;根据材料“ 秦始皇迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,导致关中(位于陕西省中部)空虚,大大动摇了秦的统治基础。”分析可知,这些措施导致关中空虚,大大动摇了秦的统治基础。

(3)

依据所学知识可知,秦实现统一后,为加强对全国的统治,秦朝创立了大一统的中央集权制度,在地方上,秦朝进一步 废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制,统一文字、统一货币、统一度量衡、统一道路和车辆宽窄、开凿灵渠、修筑长城等。

(4)

依据所学知识可知,秦朝赋税沉重,迫使农民将三分之二的收获物上交国家,刑罚残酷,有各种残害肢体的肉刑,兵役、徭役繁重,当时全国人口2000万,而每年服役的成年男子就有300万,焚书坑儒,禁锢人们的思想言论等。

【点睛】

17.(1)数量越来越少,三家分晋,建立韩、赵、魏;利:出现统一趋势,促进民族交融等。弊:生产遭到破坏,给社会和人民带来灾难。

(2)分封制和郡县制;都是为了稳定社会秩序,加强对地方的管理,巩固统治。

(3)西周实行分封制,诸侯国享有相当大的独立性,容易形成割据势力。西周后期,王权衰弱,诸侯国日益强大,导致春秋时期出现诸侯争霸的局面。秦朝郡县制有利于加强中央集权和国家统一,开创了我国此后历代王朝地方行政的基本模式;但秦朝赋税劳役繁重、刑罚残酷,其残暴的统治最终导致了王朝的灭亡。

(4)立足现实国情,加强制度建设,提升治国理政的水平:以民为本,顺应民心民意;维护国家统一与民族团结等。

(1)

观察两幅地图看出,从图一到图二诸侯国的变化是数量越来越少,三家分晋,建立韩、赵、魏。春秋战国时期战争的利是出现统一趋势,促进民族交融等。弊端是生产遭到破坏,给社会和人民带来灾难。

(2)

根据图3结合所学知识可知,图3反映的是分封制,为了巩固周初政治形势,西周实行分封制。图4分别反映了郡县制,秦朝在地方推行郡县制。二者实行目的的共同点是都是为了稳定社会秩序,加强对地方的管理,巩固统治。

(3)

西周实行分封制,诸侯国享有相当大的独立性,容易形成割据势力。西周后期,王权衰弱,诸侯国日益强大,导致春秋时期出现诸侯争霸的局面。秦朝郡县制有利于加强中央集权和国家统一,开创了我国此后历代王朝地方行政的基本模式;但秦朝赋税劳役繁重、刑罚残酷,其残暴的统治最终导致了王朝的灭亡。因而唐朝柳宗元在《封建论》中指出,西周“失在于制,不在于政”,秦朝“失在于政,不在于制”。

(4)

本题是开放性题目,言之有理即可,如立足现实国情,加强制度建设,提升治国理政的水平:以民为本,顺应民心民意;维护国家统一与民族团结等。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.下列秦末农民起义的将领中,率军直抵秦都咸阳,迫使秦朝统治者出城投降的是

A.陈胜 B.吴广 C.项羽 D.刘邦

2.抓关键词或找关键句是学习历史的有效方法之一。与“王侯将相宁有种乎”“张楚政权”“我国历史上第一次大规模农民起义”等信息有关的历史事件是

A.国人暴动 B.黄巾起义 C.陈胜吴广起义 D.刘邦项羽起义

3.图纪念币反映的历史事件是( )

“陈胜吴广”纪念银币

A.灭六国统一全国 B.起义反抗秦暴政 C.开通了丝绸之路 D.实行南北合作路

4.“且壮士不死则已,死则举大名耳!王侯将相宁有种乎?”这是公元前209年中国历史上第一次农民大起义爆发时的呐喊。公元前209年处于( )

A.公元2世纪 B.公元前2世纪 C.公元3世纪 D.公元前3世纪

5.成语典故指关于成语产生、形成、流传的故事传说。与“鱼腹丹书”“篝火狐鸣”“斩木为兵,揭竿为旗”等成语典故有直接关系的历史事件是( )

A.陈胜、吴广起义 B.楚汉之争

C.黄巾起义 D.官渡之战

6.陈胜、吴广起义是中国历史上第一次农民大起义。它爆发在

A.公元前三世纪 B.公元三世纪 C.公元前二世纪 D.公元二世纪

7.一个历史事件的发生,往往不是孤立的、突发的,都有其原因。陈胜、吴广起义爆发的根本原因是

A.楚汉之争 B.焚书坑儒 C.开凿灵渠 D.秦的暴政

8.百度搜索引擎里输入“秦朝”“公元前209年”“大泽乡”等字眼,出现的网页中所涉及的人物最有可能是( )

A.商鞅、秦孝公 B.陈胜、吴广 C.李斯、秦二世 D.项羽、刘邦

9.“王侯将相,宁有种乎”这话出现于( )

A.长陵之战 B.大泽乡起义 C.楚汉之争 D.淝水之战

10.历史叙述有史料呈现、史实陈述、历史评价与历史解释等方式。其中,历史评价是指对历史现象和历史事实进行态度与价值的评判表述。下列选项属于历史评价的是( )

A.北京人能够制造使用工具,会使用天然火 B.半坡居民是黄河流域原始农耕时代的居民

C.商鞅于公元前356年在秦国主持变法 D.焚书坑儒在中国历史上产生恶劣影响

11.“他们的队伍恰巧遇到天下大雨,道路不通,估计已经误期,按法律应当斩首。‘将军您讨伐残暴的秦朝,按功应当称王。’陈胜于是被拥立为张楚王。各郡县中吃尽官吏苦头的百姓,都纷纷响应。”(摘编自《史记》中《陈涉世家》的白话译文)这句话所反映的历史事件发生的直接原因是

A.恰巧遇到天下大雨致道路不通 B.天下百姓受秦朝逼迫已经很久

C.陈胜十分想被拥立为张楚之王 D.郡县受苦的官吏百姓支持陈涉

12.秦简记载,五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒。据此可知秦朝( )

A.焚书坑儒 B.刑罚残酷 C.强征赋税 D.劳役繁重

13.历史结论离不开对史实的正确解读。下列史实之间搭配不正确的是( )

A.西域都护的设置——标志着西域正式归属中央政权

B.百家争鸣——中国古代第一次思想文化发展的高峰

C.陈胜、吴广起义——推翻了秦朝的统治

D.赤壁之战——为三国鼎立局面的形成奠定了基础

14.“项羽乃悉引兵渡河,皆沈(沉)船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无还心。”这场战役

A.项羽歼灭了秦军的主力 B.为秦朝统一奠定了基础

C.项羽打败刘邦统一全国 D.打败了晋国,楚王问鼎中原

15.成语是故事的浓缩和提炼,下列成语和“楚汉战争”相关的是( )

A.卧薪尝胆 B.破釜沉舟 C.四面楚歌 D.退避三舍

二、综合题

16.秦王嬴政建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,顺应了历史发展的潮流。其巩固统一的措施,对后世产生了深远的影响。阅读材料,回答问题。

【秦之本:实现统一】

材料一 秦王嬴政任用许多能干的人。李斯原来是楚国一个布衣(平民),被嬴政拜为客卿。王翦是秦国名将,嬴政因未采纳王翦的建议,伐楚失败,就亲自到王翦家,当面检讨。

——摘编自《秦始皇全传》

(1)据材料一及所学知识,归纳秦统一六国的原因。

【秦之始;巩固统一】

材料二 秦始皇迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,导致关中(位于陕西省中部)空虚,大大动摇了秦的统治基础。

—《古代秦朝的刑法》

(2)据材料二及所学知识,指出秦始皇为开发岭南采取的措施。(至少两点)据材料二,指出该措施给秦朝统治带来的负面影响。

【秦之功过:后人评说】

材料三 (秦始皇)他的残酷无道达到离奇之境界,如何可以不受谴责?可是他统一中国的工作,用这样长远的眼光设计,又用这样精到的手腕完成,又何能不加仰慕?

——摘编自黄仁宇《中国大历史》

(3)用至少两例史实来说明,秦始皇如何“用这样长远的眼光设计,又用这样精到的手腕”来完成秦“统一中国”的?

(4)运用所学知识,至少举两例来说明秦始皇的“残酷无道”。

17.比较是学习和探究历史的重要方法。请根据材料,完成下列探究。

【探变化因果】

(1)观察两幅地图,指出从图一到图二诸侯国的变化,并分析春秋战国时期战争的利与弊。

【析得失成败】

图3 图4

(2)图3和图4分别反映了什么政治制度?二者实行的目的有什么共同点?

(3)唐朝柳宗元在《封建论》中指出,西周“失在于制,不在于政”,秦朝“失在于政,不在于制”。请结合所学知识说明这一观点。

【悟治国之道】

(4)综合以上探究,请从国家治理的角度谈谈历史启示。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.D

【详解】

依据课本所学可知,陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息。秦末农民起义中,项羽刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦作战,项羽骁勇善战,在巨鹿之战中,以少胜多将秦军主力消灭,刘邦抓住时机,率军直抵迁都咸阳,公元前207年,清朝的统治者在刘邦军队的包围下,被迫出城投降,秦朝灭亡。D正确;ABC排除,故选D。

2.C

【详解】

根据材料“‘王侯将相宁有种乎’‘张楚政权’‘我国历史上第一次大规模农民起义’”及所学可知,公元前209年,一队被派往北部边境的戍卒,在大泽乡遇雨受阻。按照严酷的秦朝法律,不能如期赶到戍地,将被处死。这些戍卒于是铤而走险,在陈胜、吴广领导下“斩木为兵,揭竿为旗”,发动了中国历史上第一次农民大起义,陈胜自立为王,号为“张楚”,C项正确;公元前841年,周厉王与民争利,引起“国人暴动”,排除A项;184年,张角等领导的一场有组织、有准备的农民大起义终于爆发了。起义军头裹黄巾,在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻。黄巾起义沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振,排除B项;陈胜、吴广起义虽然失败,但反秦的浪潮并没有因此平息。其中,项羽、刘邦领导的军队逐渐壮大,分别对秦军作战,排除D项。故选C项。

3.B

【详解】

结合所学知识可知,图中的纪念币反映的是陈胜、吴广起义。公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广高呼“王侯将相,宁有种乎”,斩木为兵、揭竿而起,在大泽乡起义,起义军攻下陈,建立了张楚政权。陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,他们的革命首创精神鼓舞了后世千百万劳动人民起来反抗残暴的统治,B项正确;灭六国统一全国的是秦始皇,排除A项;开通了丝绸之路的张骞,排除C项;实行南北合作路是当今中国的中外交流合作,排除D项。故选B项。

【点睛】

4.D

【详解】

根据所学知识,由年换算到世纪时,百位数加1,因此公元前209年是公元前3世纪,D项正确;AC项是公元后,材料考查的是公元前,排除AC项;B项不符合题意,排除B项。故选D项。

【点睛】

5.A

【详解】

依据题干“鱼腹丹书”、“篝火孤鸣”、“斩木为兵,揭竿为旗”并结合所学知识可知,公元前209年,陈胜、吴广被征发到渔阳戍守长城时,遇雨误期,按秦律误期当斩,陈胜吴广斩木为兵、揭竿为旗,陈胜高呼“壮士不死则已,死即举大名耳,王侯将相,宁有种乎”,在大泽乡发动起义,A项正确;楚汉之争、黄巾起义、官渡之战与题干信息无关,排除BCD项。故选A项。

6.A

【详解】

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,揭开了秦末农民起义的序幕,这是中国历史上第一次农民大起义。根据公元纪年法,每100年为一世纪,公元前209年应是公元前三世纪末期,A正确;公元三世纪是公元200年至公元299年,公元前二世纪是公元前199年至公元前100年,公元二世纪应是公元100年至公元199年, BCD排除。故选A。

7.D

【详解】

依据已学知识可知,陈胜吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义。由于秦朝繁重的徭役加上很重的赋税,残酷的刑法这些暴政,最终使得秦末农民起义爆发。所以陈胜吴广起义这一中国历史上第一次大规模的农民起义发生的根本原因是秦的暴政。D项正确;楚汉之争是在陈胜吴广起义爆发以后,排除A项;焚书坑儒是秦朝加强统治的方式,不是起义爆发的根本原因,排除B项;开凿灵渠有利于加强国家的巩固,不是起义爆发的根本原因,排除C项。故选D项。

8.B

【详解】

根据所学可知,在秦朝,前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,秦末农民战争爆发了,B项正确;材料说的是大泽乡起义的主要人物,商鞅、秦孝公是战国人,李斯、秦二世是统治阶级主要人物, 项羽、刘邦这时还没有举义,排除ACD三项。故选B项。

9.B

【详解】

公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡率众起义。大泽乡起义的口号是“王侯将相,宁有种乎”。B项正确;长陵之战与“王侯将相,宁有种乎”无关,排除A项;“王侯将相,宁有种乎”出现于大泽乡起义,排除CD项。故选B项。

10.D

【详解】

焚书坑儒在中国历史上产生恶劣影响是对焚书坑儒进行评价,属于历史评价,D项正确;ABC项都是对历史事件进行客观叙述,属于历史叙述,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

11.A

【详解】

根据“陈胜于是被拥立为张楚王”可知,材料反映的是陈胜吴广起义,根据“他们的队伍恰巧遇到天下大雨,道路不通,估计已经误期,按法律应当斩首”可知,起义的直接原因是恰巧遇到天下大雨致道路不通,A项正确;BD项不是直接原因,排除;C项不是陈胜吴广起义的原因,排除。故选A项。

12.B

【详解】

据材料可知,“五人共同盗窃,赃物在一钱以上,断去左足,并在脸上刺刻涂墨,判为刑徒”,这说明秦代刑罚残酷,B项正确;材料即未涉及“焚书”,也未涉及“坑儒”,排除A项;材料强调的秦简中关于“盗窃”的规定,未涉及赋税的征收,排除C项;材料未涉及劳役问题,而是强调关于“盗窃”的规定,排除D项。故选B项。

【点睛】

13.C

【详解】

依据所学可知,公元前209年,陈胜、吴广在大泽乡起义,反抗秦朝统治,在攻占陈县后,陈胜称王,建立了“张楚”政权,后在秦军强大的攻势下,起义军缺乏后援,最后失败,因此陈胜、吴广起义没有推翻秦朝的统治,C项符合题意;ABD项的史实与意义对应正确,不符合题意,排除ABD三项。故选C项。

【点睛】

14.A

【详解】

根据所学可知,在秦末农民战争中,项羽进行了巨鹿之战,他破釜沉舟,歼灭了秦军的主力,最终胜利,A项正确;商鞅变法为秦朝统一奠定了基础,刘邦打败项羽统一全国,材料说的是秦末而不是东周,排除BCD三项。故选A项。

15.C

【详解】

结合所学知识可知,四面楚歌 形容人们遭受各方面攻击或逼迫,而陷于孤立窘迫的境地,出自“楚汉战争”的垓下之战。C项正确;卧薪尝胆出自春秋时期的吴越争霸,与越王勾践有关,排除A项;破釜沉舟出自巨鹿之战,排除B项;退避三舍出自春秋时期的晋楚争霸,排除D项。故选C项。

16.(1)嬴政重用人才,有雄才大略;秦国经过商鞅变法,实力超过东方六国,具备了统一的条件;连年战争,人民渴望统一等。

(2)措施:迁移关中人口至岭南、开凿灵渠、统一岭南。

影响:导致关中空虚,大大动摇了秦的统治基础。

(3)推行郡县制、统一文字、统一货币、统一度量衡、统一道路和车辆宽窄、开凿灵渠、修筑长城等。

(4)赋税沉重;刑罚残酷;兵役繁重;徭役繁重;焚书坑儒等。

(1)

根据材料“秦王嬴政任用许多能干的人。”分析可知,嬴政重用人才,有雄才大略,公元前356年,秦孝公任用商鞅主持变法,商鞅推行一系 列改革措施,使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定 了基础,具备了统一的条件,连年战争,人民渴望统一等。

(2)

根据材料“ 秦始皇迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,”分析可知秦始皇为开发岭南采取的措施是迁移关中人口至岭南,秦始皇还派兵开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区;根据材料“ 秦始皇迁移关中50万秦人至岭南与当地人民族融合,导致关中(位于陕西省中部)空虚,大大动摇了秦的统治基础。”分析可知,这些措施导致关中空虚,大大动摇了秦的统治基础。

(3)

依据所学知识可知,秦实现统一后,为加强对全国的统治,秦朝创立了大一统的中央集权制度,在地方上,秦朝进一步 废除西周以来实行的分封制,建立由中央直接管辖的郡县制,统一文字、统一货币、统一度量衡、统一道路和车辆宽窄、开凿灵渠、修筑长城等。

(4)

依据所学知识可知,秦朝赋税沉重,迫使农民将三分之二的收获物上交国家,刑罚残酷,有各种残害肢体的肉刑,兵役、徭役繁重,当时全国人口2000万,而每年服役的成年男子就有300万,焚书坑儒,禁锢人们的思想言论等。

【点睛】

17.(1)数量越来越少,三家分晋,建立韩、赵、魏;利:出现统一趋势,促进民族交融等。弊:生产遭到破坏,给社会和人民带来灾难。

(2)分封制和郡县制;都是为了稳定社会秩序,加强对地方的管理,巩固统治。

(3)西周实行分封制,诸侯国享有相当大的独立性,容易形成割据势力。西周后期,王权衰弱,诸侯国日益强大,导致春秋时期出现诸侯争霸的局面。秦朝郡县制有利于加强中央集权和国家统一,开创了我国此后历代王朝地方行政的基本模式;但秦朝赋税劳役繁重、刑罚残酷,其残暴的统治最终导致了王朝的灭亡。

(4)立足现实国情,加强制度建设,提升治国理政的水平:以民为本,顺应民心民意;维护国家统一与民族团结等。

(1)

观察两幅地图看出,从图一到图二诸侯国的变化是数量越来越少,三家分晋,建立韩、赵、魏。春秋战国时期战争的利是出现统一趋势,促进民族交融等。弊端是生产遭到破坏,给社会和人民带来灾难。

(2)

根据图3结合所学知识可知,图3反映的是分封制,为了巩固周初政治形势,西周实行分封制。图4分别反映了郡县制,秦朝在地方推行郡县制。二者实行目的的共同点是都是为了稳定社会秩序,加强对地方的管理,巩固统治。

(3)

西周实行分封制,诸侯国享有相当大的独立性,容易形成割据势力。西周后期,王权衰弱,诸侯国日益强大,导致春秋时期出现诸侯争霸的局面。秦朝郡县制有利于加强中央集权和国家统一,开创了我国此后历代王朝地方行政的基本模式;但秦朝赋税劳役繁重、刑罚残酷,其残暴的统治最终导致了王朝的灭亡。因而唐朝柳宗元在《封建论》中指出,西周“失在于制,不在于政”,秦朝“失在于政,不在于制”。

(4)

本题是开放性题目,言之有理即可,如立足现实国情,加强制度建设,提升治国理政的水平:以民为本,顺应民心民意;维护国家统一与民族团结等。

【点睛】

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史