部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 部编版七年级上册第18课东晋南朝时期江南地区的开发 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 576.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级上册 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

一、选择题

1.420-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都在※定都,此地人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。※所指的是( )

A.长安 B.咸阳 C.建康 D.洛阳

2.历史上有一个城市相继被六朝(吴、东晋、宋、齐、梁、陈)定为都城,有“六朝古都”的美誉,它就是今天的( )

A.西安 B.洛阳 C.北京 D.南京

3.热干面是武汉最有名的小吃之一。在古代,我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓餐桌上除了稻米饭,也出现了各类面食,出现这种现象的原因主要是( )

A.南方人口增加 B.南方商品经济的发展

C.面食口感更好 D.人口南迁和民族融合

4.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,诗中的“南朝”是指公元420—589年,我国南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个政权,这四个政权均在何处定都( )

A.咸阳 B.长安 C.洛阳 D.建康

5.下列历史朝代更替的先后顺序是

①东汉 ②西晋 ③西汉 ④三国 ⑤南北朝

A.①②③④⑤ B.①②④③⑤ C.②①④③⑤ D.③①④②⑤

6.“时海内大乱……中国士民避乱者多南渡江。”这一材料反映了江南地区经济得到开发的主要原因是:

A.南方战乱相对较少 B.北方人口大量南迁 C.南方自然条件优越 D.南方生产技术先进

7.魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因是

A.北方人民南迁带来先进技术 B.南方的自然条件优越

C.江南统治者实行仁政 D.南方社会比较稳定

8.杜牧的《江南春》中写道:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”其中的“南朝”是指( )

A.魏、蜀、吴 B.西汉、东汉

C.西晋、东晋 D.宋、齐、梁、陈

9.我国成语文化内涵丰富,既代表了历史典故,又赋予了比喻引申意义而被广泛引用 下列成语典故与“淝水之战”有关的是( )

①投鞭断流 ②风声鹤唳 ③草木皆兵 ④闻鸡起舞

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

10.写于南北朝的某部著作记载:“自晋、宋以来,号口口为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至口口,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷富。”“口口”中的文字应该是

A.广州 B.洛阳 C.杭州 D.成都

11.东晋南朝时期,江南地区出现“一岁或稳,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”的景象,其最主要得益于

A.丝绸之路的开辟 B.南方自然条件优越

C.南方战乱少,社会安定 D.北方人口大量南迁

12.东晋的建立者是( )

A.司马炎 B.苻坚 C.司马睿 D.贾思勰

二、综合题

13.中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和泰。目前,世界上最早的栽培稻、栗和泰均发现于中国。

——部编七年级上册《中国历史》

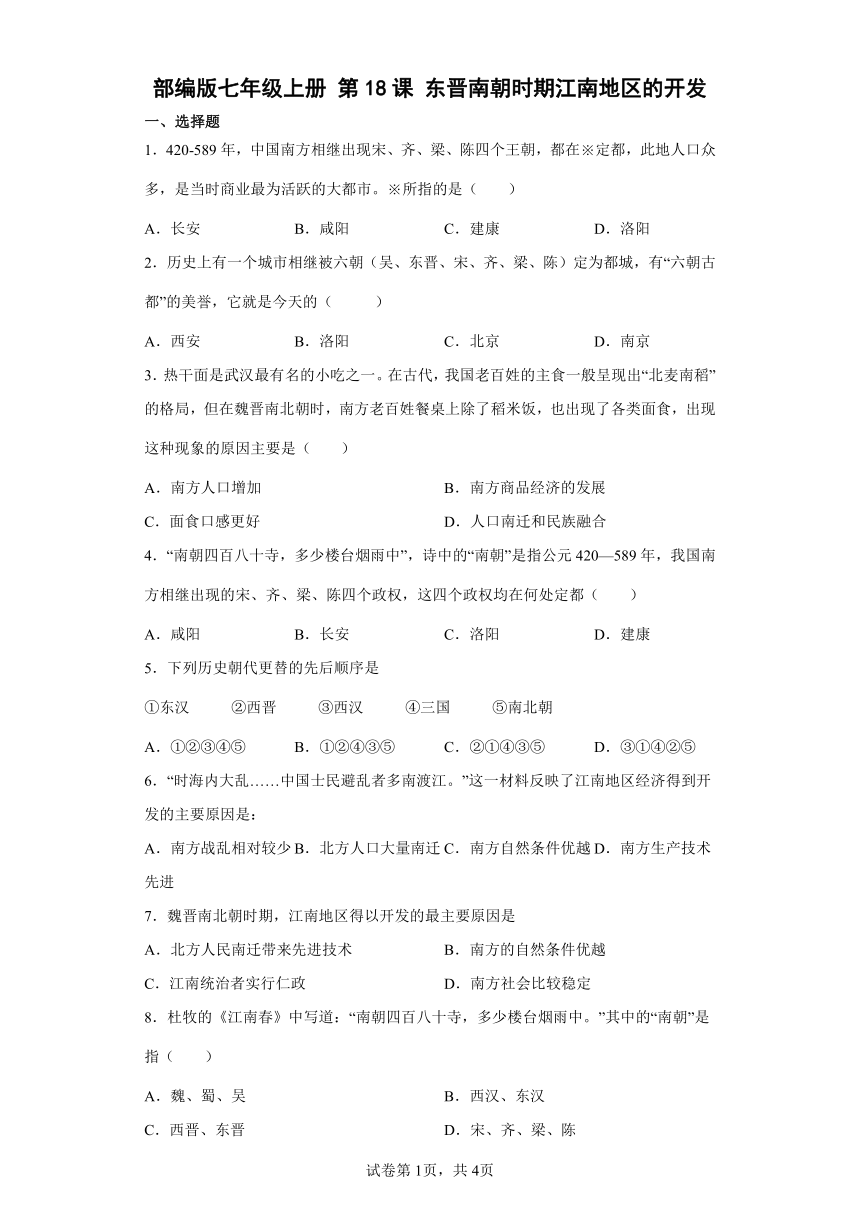

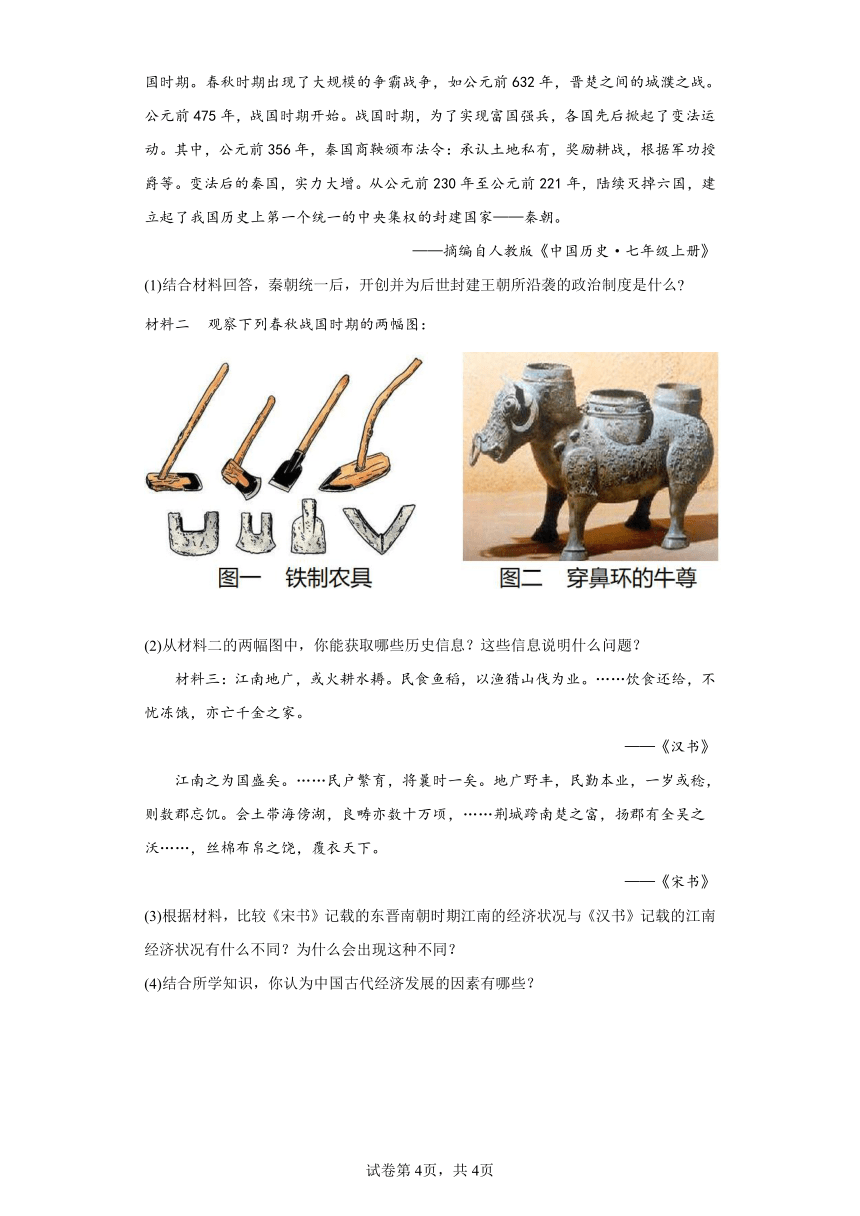

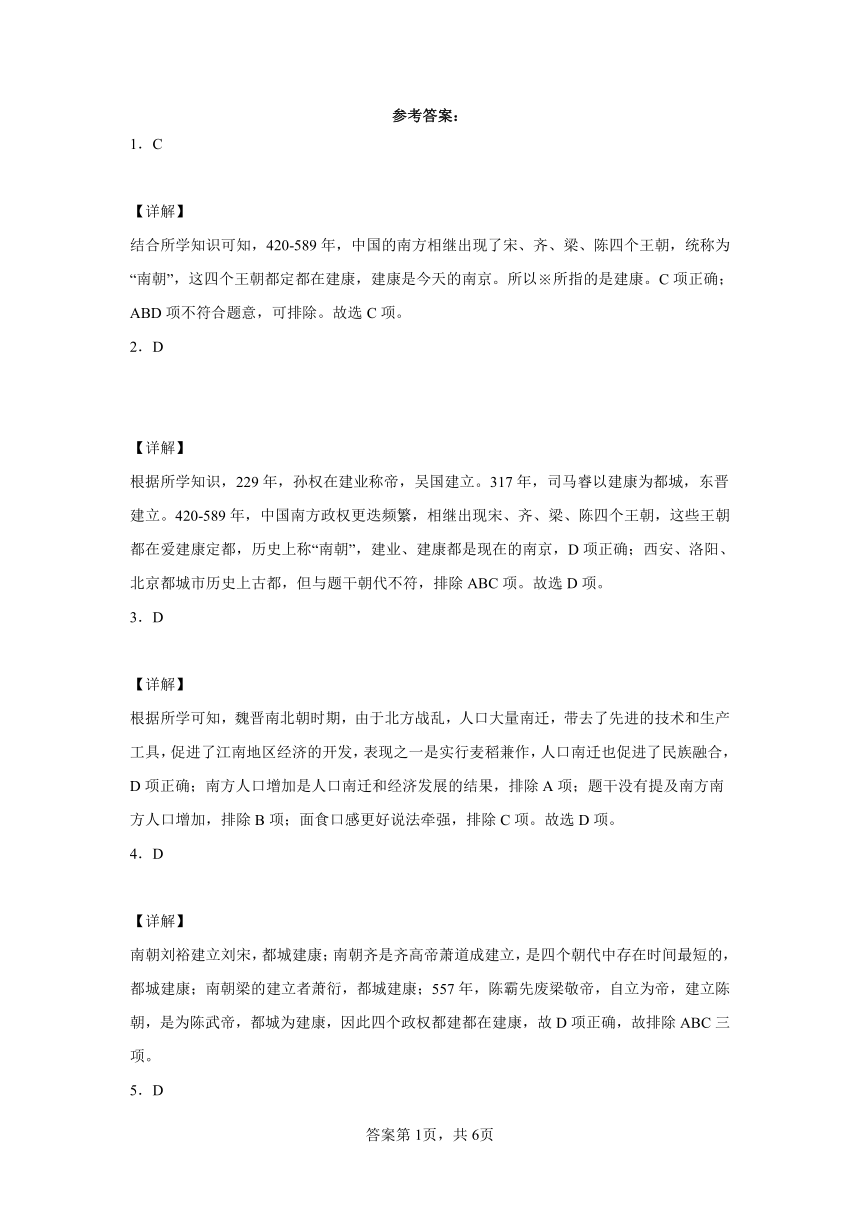

材料二 如图

材料三 四川某地二王庙的大殿有一副对联描写都江堰∶"六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。"

材料四 《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是∶"天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。"

(1)根据所学知识,请写出材料一中"世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国"的遗址代表。(南北方各写一例)

(2)材料二中两图反映了春秋时期,农业发展的两项重要技术,它们分别是什么 它们的出现对当时社会的发展有什么作用

(3)都江堰的建成反映了政府重视农业发展的哪一方面内容 材料三中的"此公"是谁 根据材料,请概括都江堰对周边地区农业发展的影响。

(4)根据所学知识,请分析当时南方社会经济发展的原因。

14.经济是一个国家发展的根本,决定着一个国家的发展水平和发展速度。阅读下列有关农业方面的材料并回答问题:

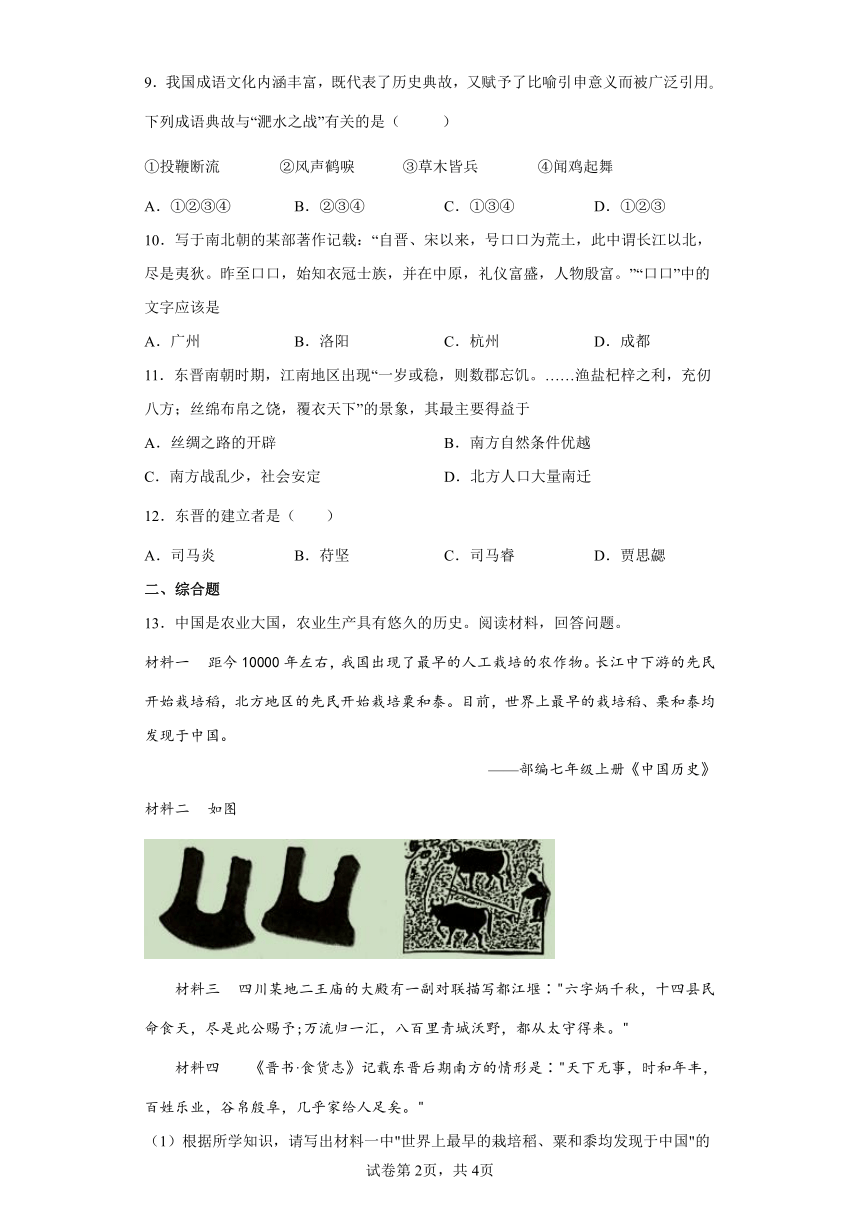

材料一

材料二 “勠力本业,耕织致粟帛多者,复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(同“奴”)。”

——摘编自《中国历史教师教学用书》

材料三 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次“除田租税之半”,即租率减为三十税一。这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。汉初米一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

材料四 江南之为国盛矣…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。…渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——摘自部编版义务教育教科书《中国历史》七年级上册

请回答:

(1)根据材料一,指出春秋战国时期我国农业生产取得重大发展的主要原因。

(2)材料二体现了商鞅变法的哪一项措施?

(3)阅读材料三,说说汉初统治者采取什么政策促使农业得到发展?

(4)材料四反映了江南地区什么历史现象?根据所学知识,分析出现这种历史现象的主要原因。

(5)综合上述材料,指出农业的发展与哪些因素息息相关。

15.材料一 公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”,东周分为春秋和战国时期。春秋时期出现了大规模的争霸战争,如公元前632年,晋楚之间的城濮之战。公元前475年,战国时期开始。战国时期,为了实现富国强兵,各国先后掀起了变法运动。其中,公元前356年,秦国商鞅颁布法令:承认土地私有,奖励耕战,根据军功授爵等。变法后的秦国,实力大增。从公元前230年至公元前221年,陆续灭掉六国,建立起了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——秦朝。

——摘编自人教版《中国历史·七年级上册》

(1)结合材料回答,秦朝统一后,开创并为后世封建王朝所沿袭的政治制度是什么

材料二 观察下列春秋战国时期的两幅图:

(2)从材料二的两幅图中,你能获取哪些历史信息?这些信息说明什么问题?

材料三:江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业。……饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。

——《汉书》

江南之为国盛矣。……民户繁育,将曩时一矣。地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,……荆城跨南楚之富,扬郡有全吴之沃……,丝棉布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)根据材料,比较《宋书》记载的东晋南朝时期江南的经济状况与《汉书》记载的江南经济状况有什么不同?为什么会出现这种不同?

(4)结合所学知识,你认为中国古代经济发展的因素有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

结合所学知识可知,420-589年,中国的南方相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,统称为“南朝”,这四个王朝都定都在建康,建康是今天的南京。所以※所指的是建康。C项正确;ABD项不符合题意,可排除。故选C项。

2.D

【详解】

根据所学知识,229年,孙权在建业称帝,吴国建立。317年,司马睿以建康为都城,东晋建立。420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在爱建康定都,历史上称“南朝”,建业、建康都是现在的南京,D项正确;西安、洛阳、北京都城市历史上古都,但与题干朝代不符,排除ABC项。故选D项。

3.D

【详解】

根据所学可知,魏晋南北朝时期,由于北方战乱,人口大量南迁,带去了先进的技术和生产工具,促进了江南地区经济的开发,表现之一是实行麦稻兼作,人口南迁也促进了民族融合,D项正确;南方人口增加是人口南迁和经济发展的结果,排除A项;题干没有提及南方南方人口增加,排除B项;面食口感更好说法牵强,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

南朝刘裕建立刘宋,都城建康;南朝齐是齐高帝萧道成建立,是四个朝代中存在时间最短的,都城建康;南朝梁的建立者萧衍,都城建康;557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈朝,是为陈武帝,都城为建康,因此四个政权都建都在建康,故D项正确,故排除ABC三项。

5.D

【详解】

我国古代朝代更替先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传,夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉),三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿,南北朝并立,隋唐五代(五代十国)传,宋(北宋和南宋)元明清后,皇朝至此完。所以更替的先后顺序是③①④②⑤,D项正确,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

6.B

【详解】

由材料信息“时海内大乱……中国士民避乱者多南渡江”可知,江南地区经济得到开发的主要原因是北方人口大量南迁,故B正确;材料不能体现南方战乱相对较少、南方自然条件优越,故AC错误;南方生产技术先进不符合史实,故D错误。

7.A

【详解】

结合所学知识可知,北方人民南迁带来的先进技术是魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因,A选正确;南方的自然条件优越、江南统治者实行仁政、南方社会比较稳定都是魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的主要原因,但不是最主要的,排除BCD项。故选A项。

8.D

【详解】

根据所学知识,420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,D项正确;魏、蜀、吴属于三国,排除A项;西汉、东汉属于两汉,排除B项;西晋、东晋属于两晋,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】

根据所学知识可知,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。“投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起”等成语典故都出自这次战役,①②③符合题意;闻鸡起舞与淝水之战无关,④不符合题意。所以D项正确,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

10.B

【详解】

根据所“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是狄夷。昨至洛阳,始之衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”结合所学知识可知,北魏之后战乱频繁,洛阳成为废墟,B符合题意,ACD排除。故选择B。

11.D

【详解】

材料反映的是江南的开发与材料的发展,其原因有①北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术②江南地区战乱比较少,社会比较安定。③江南地区自然条件优越。④南北方人民的共同努力。而北方人口大量南迁是主要原因,D项正确;ABC项不是主要原因,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

12.C

【详解】

据所学知识,西晋灭亡后,317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”,C项正确;司马炎是西晋的建立者,排除A项;苻坚是前秦的皇帝,排除B项;贾思勰是北朝农学家,著有《齐民要术》这本农学巨著,排除D项。故选C项。

13.(1)北方:半坡遗址(或大汶口遗址等):南方:河姆渡遗址(或良渚遗址等)。

(2)铁农具(或铁犁)和牛耕技术。促进农业的发展;推动社会的转型等

(3)兴修水利工程。李冰。使耕地面积扩大,农业丰收,成都平原成为“天府之国”。

(4)北方人南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术;江南社会相对于北方稳定,自然条件优越;南方政府重视农业生产等。

【详解】

(1)根据材料一中"世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国"的遗址代表,结合所学知识可知,北方,生活在距今约6000年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民,种植粟;南方,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,种植水稻。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,两图反映了春秋时期,农业发展的两项重要技术,它们分别是铁农具(或铁犁)和牛耕技术。春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,促进农业的发展;推动社会的转型等。

(3)结合所学知识可知,战国后期,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了著名水利工程 都江堰 ,发挥防洪、灌溉、水运等作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。可知都江堰的建成反映了政府重视农业发展的兴修水利工程。材料三中的"此公"是李冰;都江堰对周边地区,使耕地面积扩大,农业丰收,成都平原成为“天府之国”。

(4)结合所学知识可知,东晋后期南方社会经济发展的原因,在于北方战乱,人口人南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术;江南社会相对于北方稳定,自然条件优越;南方政府重视农业生产等。

14.(1)铁制农具和牛耕的使用和推广。

(2)鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。

(3)休养生息政策。

(4)江南地区得到开发。江南地区自然条件优越;社会安定;北方人口南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;劳动人民的辛勤努力;统治者的重视。 (答出1点得2分,答出两点即可)

(5)生产技术的革新、水利工程的修建、生产技术的提高、政府合理的政等。(言之有理即可得分。)

(1)

根据材料所给提示信息可知,春秋战国时期,铁农具和牛耕技术出现。这使土地利用率和农作物产量显著提高。促进了农业生产的发展。

(2)

根据材料“勠力本业,耕织致粟帛多者,复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥”结合所学知识可知,这体现了商鞅变法中鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役的规定。

(3)

根据材料“ 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次除田租税之半,即租率减为三十税一。这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。汉初米一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱”结合所学知识可知,西汉初年,经济萧条,到处是一片荒凉的景象。西汉初期的统治者,为了恢复发展经济,巩固统治,实行了休养生息的政策。

(4)

根据材料“江南之为国盛矣…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。…渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知,江南地区得到开发。结合所学知识可知,江南地区雨量充沛。气候较热、土地肥沃,具有发展农业的优越条件。但是,三国以前,中国的政治、经济中心大都在北方,长江以南的许多地区还非常落后。从东汉末开始,许多人为了躲避北方的战乱,逃往江南地区。西晋后期以来,在中国古代历史上第一次大规模的人口迁徙浪潮中,更多的北方人迁到江南。南迁的人给江南地区带去了劳动力,带去了先进的生产技术和不同的生活方式。那时候,江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定。经过南北方劳动人民的辛勤努力,江南的经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片的荒地被开垦为良田。江南以种植水稻为主,稻田里开始使用绿肥,生耕和粪肥也得到推广;小麦的种植,推广到江南。

(5)

根据上述材料和问题的探究可知,农业的发展与生产技术的革新、水利工程的修建、生产技术的提高、政府合理的政策有关。

【点睛】

15.(1)君主专制中央集权制度

(2)信息:铁农具和牛耕技术出现并推广。说明:当时社会生产力得到发展

(3)《汉书》:反映了生产力水平较低,人民生活有保障却不富有。《宋书》说明江南不仅农业得到了很大的发展,而且农业发展还带动了手工业的发展。因为汉书记载的是秦汉时期,江南地区还没有得到开发,二宋书记载的是三国两晋南北朝之后,江南地区得到了很大的发展。

(4)生产工具的进步;北方人口大量南迁,给南方补充了大量的劳动力,带来先进的技术工具经验;江南地区自然条件优越。南方统治者重视发展经济,南方相对安定,人民的辛勤劳动(任答两点)

(1)

根据材料可知,“建立起了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家”说明秦朝建立后的政治制度是中央集权制度或君主专制中央集权制度。

(2)

根据材料二可知,图一是铁制农具,图二穿有鼻环的牛尊说明牛被用于农业生产,即牛耕出现。所以能够获得的信息是春秋战国时期铁农具和牛耕技术出现并推广;根据所学可知,铁农具和牛耕的出现,促进了农业上的深根细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,是春秋战国时期生产水平提高的重要标志。

(3)

根据材料可知,“火耕水耨”“不忧冻饿,亦亡千金之家”说明《汉书》中的江南生产力水平较低,仅能解决温饱,人民不富有;“江南之为国盛”说明《宋书》中的江南经济得到很大发展,“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”体现了农业的发展,“丝棉布帛之饶,覆衣天下”体现了手工业的发展;根据所学可知,变化的原因是江南地区的开发情况,秦汉时期,我国经济重心在北方黄河流域,江南地区没有得到开发;魏晋南北朝时期,人口南迁,社会局面相对安定,统治者重视发展生产,使得江南地区开始得的开发,经济得到很大发展。

(4)

根据江南地区得到开发的原因可知,生产工具的进步;北方人口大量南迁,给南方补充了大量的劳动力,带来先进的技术工具经验;江南地区自然条件优越。南方统治者重视发展经济,南方相对安定,南北人民的辛勤劳动等,说明影响经济发展的因素有社会局面、生产技术、劳动力、自然环境、统治者政策等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

一、选择题

1.420-589年,中国南方相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,都在※定都,此地人口众多,是当时商业最为活跃的大都市。※所指的是( )

A.长安 B.咸阳 C.建康 D.洛阳

2.历史上有一个城市相继被六朝(吴、东晋、宋、齐、梁、陈)定为都城,有“六朝古都”的美誉,它就是今天的( )

A.西安 B.洛阳 C.北京 D.南京

3.热干面是武汉最有名的小吃之一。在古代,我国老百姓的主食一般呈现出“北麦南稻”的格局,但在魏晋南北朝时,南方老百姓餐桌上除了稻米饭,也出现了各类面食,出现这种现象的原因主要是( )

A.南方人口增加 B.南方商品经济的发展

C.面食口感更好 D.人口南迁和民族融合

4.“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,诗中的“南朝”是指公元420—589年,我国南方相继出现的宋、齐、梁、陈四个政权,这四个政权均在何处定都( )

A.咸阳 B.长安 C.洛阳 D.建康

5.下列历史朝代更替的先后顺序是

①东汉 ②西晋 ③西汉 ④三国 ⑤南北朝

A.①②③④⑤ B.①②④③⑤ C.②①④③⑤ D.③①④②⑤

6.“时海内大乱……中国士民避乱者多南渡江。”这一材料反映了江南地区经济得到开发的主要原因是:

A.南方战乱相对较少 B.北方人口大量南迁 C.南方自然条件优越 D.南方生产技术先进

7.魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因是

A.北方人民南迁带来先进技术 B.南方的自然条件优越

C.江南统治者实行仁政 D.南方社会比较稳定

8.杜牧的《江南春》中写道:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”其中的“南朝”是指( )

A.魏、蜀、吴 B.西汉、东汉

C.西晋、东晋 D.宋、齐、梁、陈

9.我国成语文化内涵丰富,既代表了历史典故,又赋予了比喻引申意义而被广泛引用 下列成语典故与“淝水之战”有关的是( )

①投鞭断流 ②风声鹤唳 ③草木皆兵 ④闻鸡起舞

A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②③

10.写于南北朝的某部著作记载:“自晋、宋以来,号口口为荒土,此中谓长江以北,尽是夷狄。昨至口口,始知衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷富。”“口口”中的文字应该是

A.广州 B.洛阳 C.杭州 D.成都

11.东晋南朝时期,江南地区出现“一岁或稳,则数郡忘饥。……渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”的景象,其最主要得益于

A.丝绸之路的开辟 B.南方自然条件优越

C.南方战乱少,社会安定 D.北方人口大量南迁

12.东晋的建立者是( )

A.司马炎 B.苻坚 C.司马睿 D.贾思勰

二、综合题

13.中国是农业大国,农业生产具有悠久的历史。阅读材料,回答问题。

材料一 距今10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江中下游的先民开始栽培稻,北方地区的先民开始栽培粟和泰。目前,世界上最早的栽培稻、栗和泰均发现于中国。

——部编七年级上册《中国历史》

材料二 如图

材料三 四川某地二王庙的大殿有一副对联描写都江堰∶"六字炳千秋,十四县民命食天,尽是此公赐予;万流归一汇,八百里青城沃野,都从太守得来。"

材料四 《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是∶"天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。"

(1)根据所学知识,请写出材料一中"世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国"的遗址代表。(南北方各写一例)

(2)材料二中两图反映了春秋时期,农业发展的两项重要技术,它们分别是什么 它们的出现对当时社会的发展有什么作用

(3)都江堰的建成反映了政府重视农业发展的哪一方面内容 材料三中的"此公"是谁 根据材料,请概括都江堰对周边地区农业发展的影响。

(4)根据所学知识,请分析当时南方社会经济发展的原因。

14.经济是一个国家发展的根本,决定着一个国家的发展水平和发展速度。阅读下列有关农业方面的材料并回答问题:

材料一

材料二 “勠力本业,耕织致粟帛多者,复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥(同“奴”)。”

——摘编自《中国历史教师教学用书》

材料三 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次“除田租税之半”,即租率减为三十税一。这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。汉初米一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱。

——摘编自《中国历史教师教学用书》

材料四 江南之为国盛矣…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。…渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。

——摘自部编版义务教育教科书《中国历史》七年级上册

请回答:

(1)根据材料一,指出春秋战国时期我国农业生产取得重大发展的主要原因。

(2)材料二体现了商鞅变法的哪一项措施?

(3)阅读材料三,说说汉初统治者采取什么政策促使农业得到发展?

(4)材料四反映了江南地区什么历史现象?根据所学知识,分析出现这种历史现象的主要原因。

(5)综合上述材料,指出农业的发展与哪些因素息息相关。

15.材料一 公元前770年,周平王东迁洛邑,史称“东周”,东周分为春秋和战国时期。春秋时期出现了大规模的争霸战争,如公元前632年,晋楚之间的城濮之战。公元前475年,战国时期开始。战国时期,为了实现富国强兵,各国先后掀起了变法运动。其中,公元前356年,秦国商鞅颁布法令:承认土地私有,奖励耕战,根据军功授爵等。变法后的秦国,实力大增。从公元前230年至公元前221年,陆续灭掉六国,建立起了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——秦朝。

——摘编自人教版《中国历史·七年级上册》

(1)结合材料回答,秦朝统一后,开创并为后世封建王朝所沿袭的政治制度是什么

材料二 观察下列春秋战国时期的两幅图:

(2)从材料二的两幅图中,你能获取哪些历史信息?这些信息说明什么问题?

材料三:江南地广,或火耕水耨。民食鱼稻,以渔猎山伐为业。……饮食还给,不忧冻饿,亦亡千金之家。

——《汉书》

江南之为国盛矣。……民户繁育,将曩时一矣。地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。会土带海傍湖,良畴亦数十万顷,……荆城跨南楚之富,扬郡有全吴之沃……,丝棉布帛之饶,覆衣天下。

——《宋书》

(3)根据材料,比较《宋书》记载的东晋南朝时期江南的经济状况与《汉书》记载的江南经济状况有什么不同?为什么会出现这种不同?

(4)结合所学知识,你认为中国古代经济发展的因素有哪些?

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】

结合所学知识可知,420-589年,中国的南方相继出现了宋、齐、梁、陈四个王朝,统称为“南朝”,这四个王朝都定都在建康,建康是今天的南京。所以※所指的是建康。C项正确;ABD项不符合题意,可排除。故选C项。

2.D

【详解】

根据所学知识,229年,孙权在建业称帝,吴国建立。317年,司马睿以建康为都城,东晋建立。420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝,这些王朝都在爱建康定都,历史上称“南朝”,建业、建康都是现在的南京,D项正确;西安、洛阳、北京都城市历史上古都,但与题干朝代不符,排除ABC项。故选D项。

3.D

【详解】

根据所学可知,魏晋南北朝时期,由于北方战乱,人口大量南迁,带去了先进的技术和生产工具,促进了江南地区经济的开发,表现之一是实行麦稻兼作,人口南迁也促进了民族融合,D项正确;南方人口增加是人口南迁和经济发展的结果,排除A项;题干没有提及南方南方人口增加,排除B项;面食口感更好说法牵强,排除C项。故选D项。

4.D

【详解】

南朝刘裕建立刘宋,都城建康;南朝齐是齐高帝萧道成建立,是四个朝代中存在时间最短的,都城建康;南朝梁的建立者萧衍,都城建康;557年,陈霸先废梁敬帝,自立为帝,建立陈朝,是为陈武帝,都城为建康,因此四个政权都建都在建康,故D项正确,故排除ABC三项。

5.D

【详解】

我国古代朝代更替先后顺序的口诀为三皇五帝始,尧舜禹相传,夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉(西汉和东汉),三分魏蜀吴,二晋(西晋和东晋)前后沿,南北朝并立,隋唐五代(五代十国)传,宋(北宋和南宋)元明清后,皇朝至此完。所以更替的先后顺序是③①④②⑤,D项正确,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

6.B

【详解】

由材料信息“时海内大乱……中国士民避乱者多南渡江”可知,江南地区经济得到开发的主要原因是北方人口大量南迁,故B正确;材料不能体现南方战乱相对较少、南方自然条件优越,故AC错误;南方生产技术先进不符合史实,故D错误。

7.A

【详解】

结合所学知识可知,北方人民南迁带来的先进技术是魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的最主要原因,A选正确;南方的自然条件优越、江南统治者实行仁政、南方社会比较稳定都是魏晋南北朝时期,江南地区得以开发的主要原因,但不是最主要的,排除BCD项。故选A项。

8.D

【详解】

根据所学知识,420-589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,D项正确;魏、蜀、吴属于三国,排除A项;西汉、东汉属于两汉,排除B项;西晋、东晋属于两晋,排除C项。故选D项。

9.D

【详解】

根据所学知识可知,383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。“投鞭断流、草木皆兵、风声鹤唳、东山再起”等成语典故都出自这次战役,①②③符合题意;闻鸡起舞与淝水之战无关,④不符合题意。所以D项正确,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

10.B

【详解】

根据所“自晋宋以来,视洛阳为荒土,此中谓长江以北,尽是狄夷。昨至洛阳,始之衣冠士族,并在中原,礼仪富盛,人物殷阜。”结合所学知识可知,北魏之后战乱频繁,洛阳成为废墟,B符合题意,ACD排除。故选择B。

11.D

【详解】

材料反映的是江南的开发与材料的发展,其原因有①北方人大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术②江南地区战乱比较少,社会比较安定。③江南地区自然条件优越。④南北方人民的共同努力。而北方人口大量南迁是主要原因,D项正确;ABC项不是主要原因,排除ABC项。故选D项。

【点睛】

12.C

【详解】

据所学知识,西晋灭亡后,317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”,C项正确;司马炎是西晋的建立者,排除A项;苻坚是前秦的皇帝,排除B项;贾思勰是北朝农学家,著有《齐民要术》这本农学巨著,排除D项。故选C项。

13.(1)北方:半坡遗址(或大汶口遗址等):南方:河姆渡遗址(或良渚遗址等)。

(2)铁农具(或铁犁)和牛耕技术。促进农业的发展;推动社会的转型等

(3)兴修水利工程。李冰。使耕地面积扩大,农业丰收,成都平原成为“天府之国”。

(4)北方人南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术;江南社会相对于北方稳定,自然条件优越;南方政府重视农业生产等。

【详解】

(1)根据材料一中"世界上最早的栽培稻、粟和黍均发现于中国"的遗址代表,结合所学知识可知,北方,生活在距今约6000年陕西西安半坡村(黄河流域)的半坡原始居民,种植粟;南方,生活在距今约7000年浙江省余姚市(长江流域)的河姆渡原始居民,种植水稻。

(2)根据材料二,结合所学知识可知,两图反映了春秋时期,农业发展的两项重要技术,它们分别是铁农具(或铁犁)和牛耕技术。春秋后期铁农具、牛耕出现,促进农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,促进农业的发展;推动社会的转型等。

(3)结合所学知识可知,战国后期,公元前256年,蜀郡郡守李冰主持,在成都附近的岷江上修建了著名水利工程 都江堰 ,发挥防洪、灌溉、水运等作用,建成之后,成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。可知都江堰的建成反映了政府重视农业发展的兴修水利工程。材料三中的"此公"是李冰;都江堰对周边地区,使耕地面积扩大,农业丰收,成都平原成为“天府之国”。

(4)结合所学知识可知,东晋后期南方社会经济发展的原因,在于北方战乱,人口人南迁,带来大量劳动力和先进的生产技术;江南社会相对于北方稳定,自然条件优越;南方政府重视农业生产等。

14.(1)铁制农具和牛耕的使用和推广。

(2)鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役。

(3)休养生息政策。

(4)江南地区得到开发。江南地区自然条件优越;社会安定;北方人口南迁,给江南地区输送了大量劳动力,也带来了中原先进的生产工具和生产技术;劳动人民的辛勤努力;统治者的重视。 (答出1点得2分,答出两点即可)

(5)生产技术的革新、水利工程的修建、生产技术的提高、政府合理的政等。(言之有理即可得分。)

(1)

根据材料所给提示信息可知,春秋战国时期,铁农具和牛耕技术出现。这使土地利用率和农作物产量显著提高。促进了农业生产的发展。

(2)

根据材料“勠力本业,耕织致粟帛多者,复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥”结合所学知识可知,这体现了商鞅变法中鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役的规定。

(3)

根据材料“ 汉文帝认为农业是立国之本,时常提醒百官劝课农桑。他曾两次除田租税之半,即租率减为三十税一。这样,农业得到较大发展,粮价大幅降低。汉初米一石值五千钱,文景时降到一石仅值数十钱至十余钱”结合所学知识可知,西汉初年,经济萧条,到处是一片荒凉的景象。西汉初期的统治者,为了恢复发展经济,巩固统治,实行了休养生息的政策。

(4)

根据材料“江南之为国盛矣…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。…渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下”可知,江南地区得到开发。结合所学知识可知,江南地区雨量充沛。气候较热、土地肥沃,具有发展农业的优越条件。但是,三国以前,中国的政治、经济中心大都在北方,长江以南的许多地区还非常落后。从东汉末开始,许多人为了躲避北方的战乱,逃往江南地区。西晋后期以来,在中国古代历史上第一次大规模的人口迁徙浪潮中,更多的北方人迁到江南。南迁的人给江南地区带去了劳动力,带去了先进的生产技术和不同的生活方式。那时候,江南地区的战争相对较少,社会秩序比较安定。经过南北方劳动人民的辛勤努力,江南的经济迅速发展起来,修建了许多水利工程,大片的荒地被开垦为良田。江南以种植水稻为主,稻田里开始使用绿肥,生耕和粪肥也得到推广;小麦的种植,推广到江南。

(5)

根据上述材料和问题的探究可知,农业的发展与生产技术的革新、水利工程的修建、生产技术的提高、政府合理的政策有关。

【点睛】

15.(1)君主专制中央集权制度

(2)信息:铁农具和牛耕技术出现并推广。说明:当时社会生产力得到发展

(3)《汉书》:反映了生产力水平较低,人民生活有保障却不富有。《宋书》说明江南不仅农业得到了很大的发展,而且农业发展还带动了手工业的发展。因为汉书记载的是秦汉时期,江南地区还没有得到开发,二宋书记载的是三国两晋南北朝之后,江南地区得到了很大的发展。

(4)生产工具的进步;北方人口大量南迁,给南方补充了大量的劳动力,带来先进的技术工具经验;江南地区自然条件优越。南方统治者重视发展经济,南方相对安定,人民的辛勤劳动(任答两点)

(1)

根据材料可知,“建立起了我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家”说明秦朝建立后的政治制度是中央集权制度或君主专制中央集权制度。

(2)

根据材料二可知,图一是铁制农具,图二穿有鼻环的牛尊说明牛被用于农业生产,即牛耕出现。所以能够获得的信息是春秋战国时期铁农具和牛耕技术出现并推广;根据所学可知,铁农具和牛耕的出现,促进了农业上的深根细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件,是春秋战国时期生产水平提高的重要标志。

(3)

根据材料可知,“火耕水耨”“不忧冻饿,亦亡千金之家”说明《汉书》中的江南生产力水平较低,仅能解决温饱,人民不富有;“江南之为国盛”说明《宋书》中的江南经济得到很大发展,“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥”体现了农业的发展,“丝棉布帛之饶,覆衣天下”体现了手工业的发展;根据所学可知,变化的原因是江南地区的开发情况,秦汉时期,我国经济重心在北方黄河流域,江南地区没有得到开发;魏晋南北朝时期,人口南迁,社会局面相对安定,统治者重视发展生产,使得江南地区开始得的开发,经济得到很大发展。

(4)

根据江南地区得到开发的原因可知,生产工具的进步;北方人口大量南迁,给南方补充了大量的劳动力,带来先进的技术工具经验;江南地区自然条件优越。南方统治者重视发展经济,南方相对安定,南北人民的辛勤劳动等,说明影响经济发展的因素有社会局面、生产技术、劳动力、自然环境、统治者政策等。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元 史前时期:中国境内早期人类与文明的起源

- 第1课 中国境内早期人类的代表—北京人

- 第2课 原始农耕生活

- 第3课 远古的传说

- 第二单元 夏商周时期:早期国家与社会变革

- 第4课 夏商周的更替(2018)

- 第四课 早期国家的产生和发展(2016)

- 第5课 青铜器与甲骨文

- 第6课 动荡的春秋时期

- 第7课 战国时期的社会变化

- 第8课 百家争鸣

- 第三单元 秦汉时期:统一多民族国家的建立和巩固

- 第9课 秦统一中国

- 第10课 秦末农民大起义

- 第11课 西汉建立和“文景之治”

- 第12课 汉武帝巩固大一统王朝

- 第13课 东汉的兴衰

- 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路”

- 第15课 两汉的科技和文化

- 第四单元 三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融

- 第16课 三国鼎立

- 第17课 西晋的短暂统一和北方各族的内迁

- 第18课 东晋南朝时期江南地区的开发

- 第19课 北魏政治和北方民族大交融

- 第20课 魏晋南北朝的科技与文化

- 第21课 活动课:让我们共同来感受历史