2022年最新强化训练沪科版九年级物理第十二章温度与物态变化定向攻克练习题(无超纲)(有解析)

文档属性

| 名称 | 2022年最新强化训练沪科版九年级物理第十二章温度与物态变化定向攻克练习题(无超纲)(有解析) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 11:07:30 | ||

图片预览

文档简介

沪科版九年级物理第十二章温度与物态变化定向攻克

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、关于运动和能量以下说法中错误的是( )

A.灰尘飞舞属于微观运动 B.原子由原子核及核外电子组成

C.从远处闻到花香说明分子在运动 D.行驶中的汽车具有能量

2、下列说法中错误的是( )

A.用久了的电灯灯丝变细是升华现象

B.秋天的早晨,大雾逐渐散去是汽化现象

C.被水蒸气烫伤比沸水烫伤更严重是因为水蒸气液化时要放出大量热量

D.热天扇扇子,能降低空气的温度,让人感觉凉爽

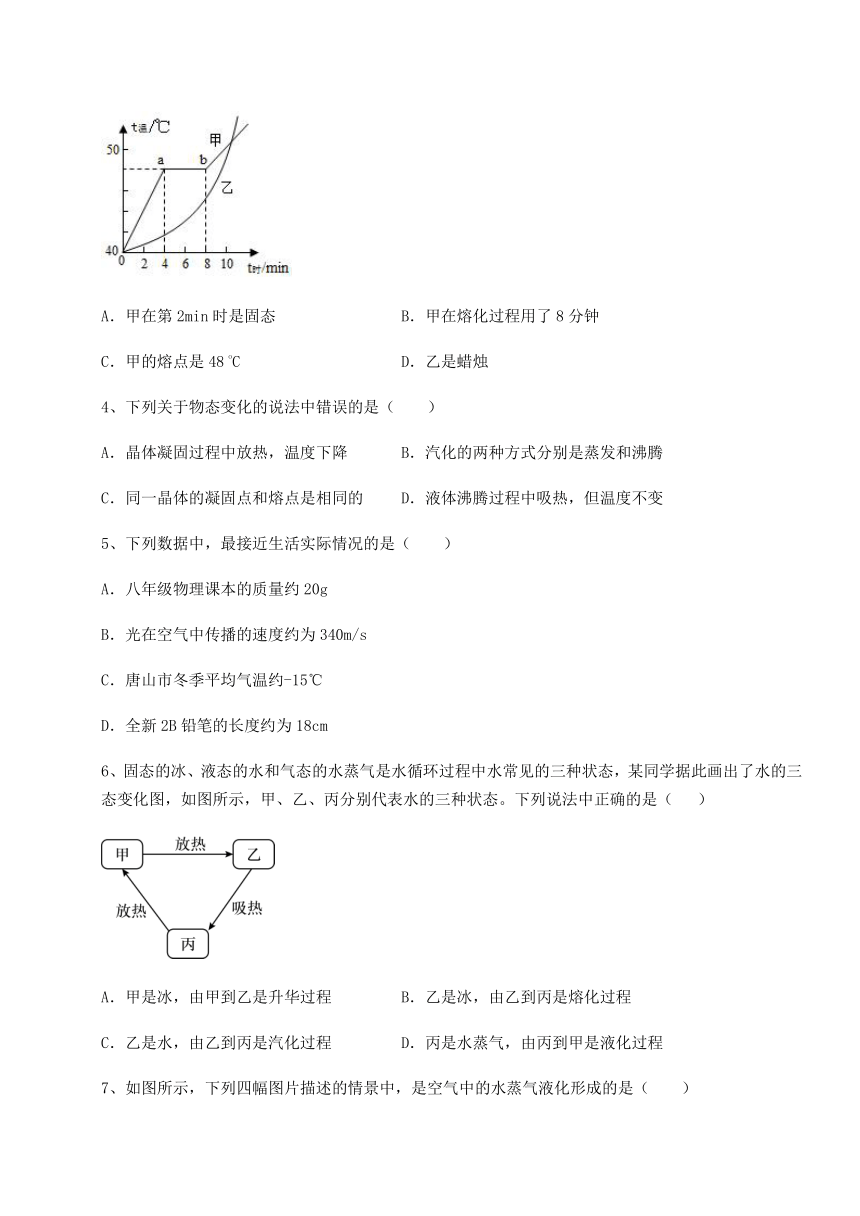

3、如图是海波和蜡烛的熔化实验图象,以下说法错误的是( )

A.甲在第2min时是固态 B.甲在熔化过程用了8分钟

C.甲的熔点是48 oC D.乙是蜡烛

4、下列关于物态变化的说法中错误的是( )

A.晶体凝固过程中放热,温度下降 B.汽化的两种方式分别是蒸发和沸腾

C.同一晶体的凝固点和熔点是相同的 D.液体沸腾过程中吸热,但温度不变

5、下列数据中,最接近生活实际情况的是( )

A.八年级物理课本的质量约20g

B.光在空气中传播的速度约为340m/s

C.唐山市冬季平均气温约-15℃

D.全新2B铅笔的长度约为18cm

6、固态的冰、液态的水和气态的水蒸气是水循环过程中水常见的三种状态,某同学据此画出了水的三态变化图,如图所示,甲、乙、丙分别代表水的三种状态。下列说法中正确的是( )

A.甲是冰,由甲到乙是升华过程 B.乙是冰,由乙到丙是熔化过程

C.乙是水,由乙到丙是汽化过程 D.丙是水蒸气,由丙到甲是液化过程

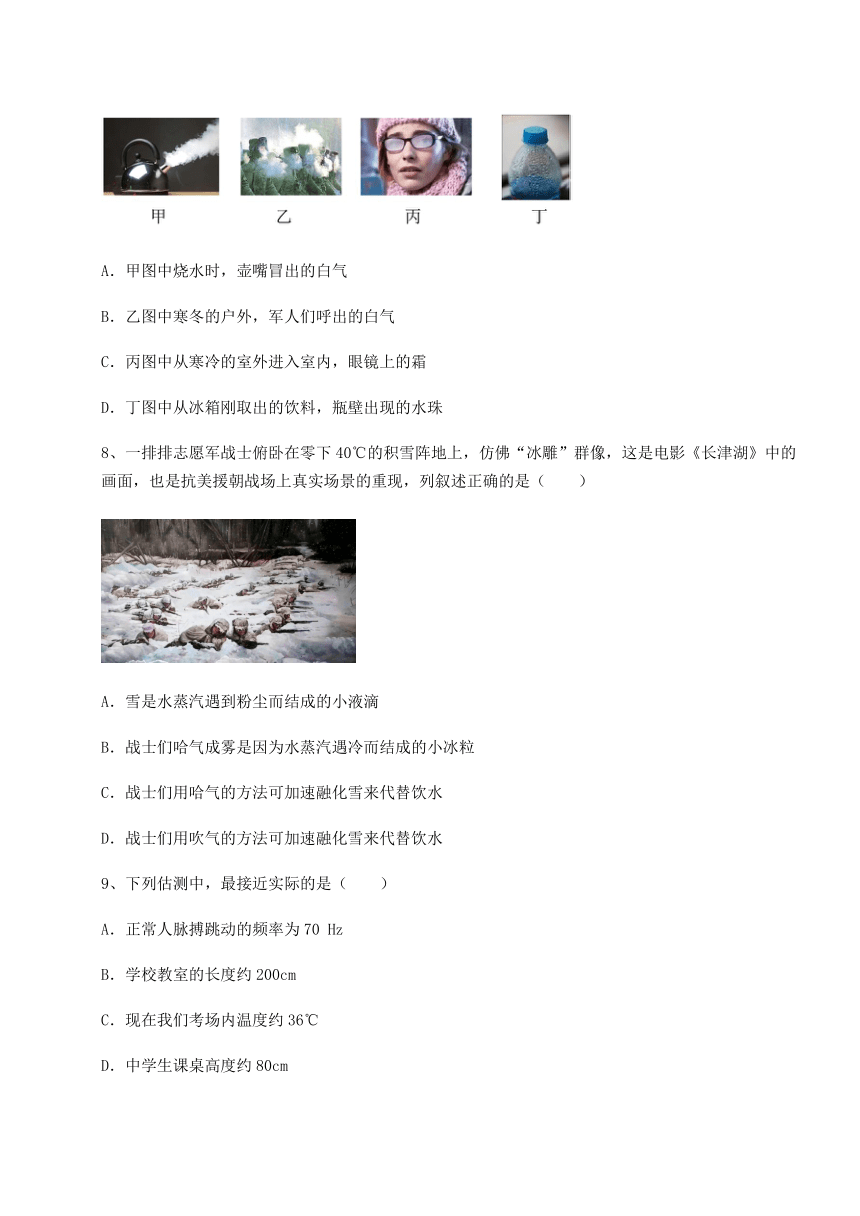

7、如图所示,下列四幅图片描述的情景中,是空气中的水蒸气液化形成的是( )

A.甲图中烧水时,壶嘴冒出的白气

B.乙图中寒冬的户外,军人们呼出的白气

C.丙图中从寒冷的室外进入室内,眼镜上的霜

D.丁图中从冰箱刚取出的饮料,瓶壁出现的水珠

8、一排排志愿军战士俯卧在零下40℃的积雪阵地上,仿佛“冰雕”群像,这是电影《长津湖》中的画面,也是抗美援朝战场上真实场景的重现,列叙述正确的是( )

A.雪是水蒸汽遇到粉尘而结成的小液滴

B.战士们哈气成雾是因为水蒸汽遇冷而结成的小冰粒

C.战士们用哈气的方法可加速融化雪来代替饮水

D.战士们用吹气的方法可加速融化雪来代替饮水

9、下列估测中,最接近实际的是( )

A.正常人脉搏跳动的频率为70 Hz

B.学校教室的长度约200cm

C.现在我们考场内温度约36℃

D.中学生课桌高度约80cm

10、小铭从冰箱里取出了一块“老冰棍”,结果忘记吃了,导致冰棍熔化了,则熔化后的冰棍跟熔化前相比没有发生变化的是( )

A.冰棍的体积 B.冰棍的密度

C.冰棍的物态 D.冰棍的质量

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、我们知道分子之间既有引力又有斥力。当固体被压缩时,分子间的距离变小,作用力表现为 _____;当固体被拉伸时,分子间的距离变大,作用力表现为 _____。

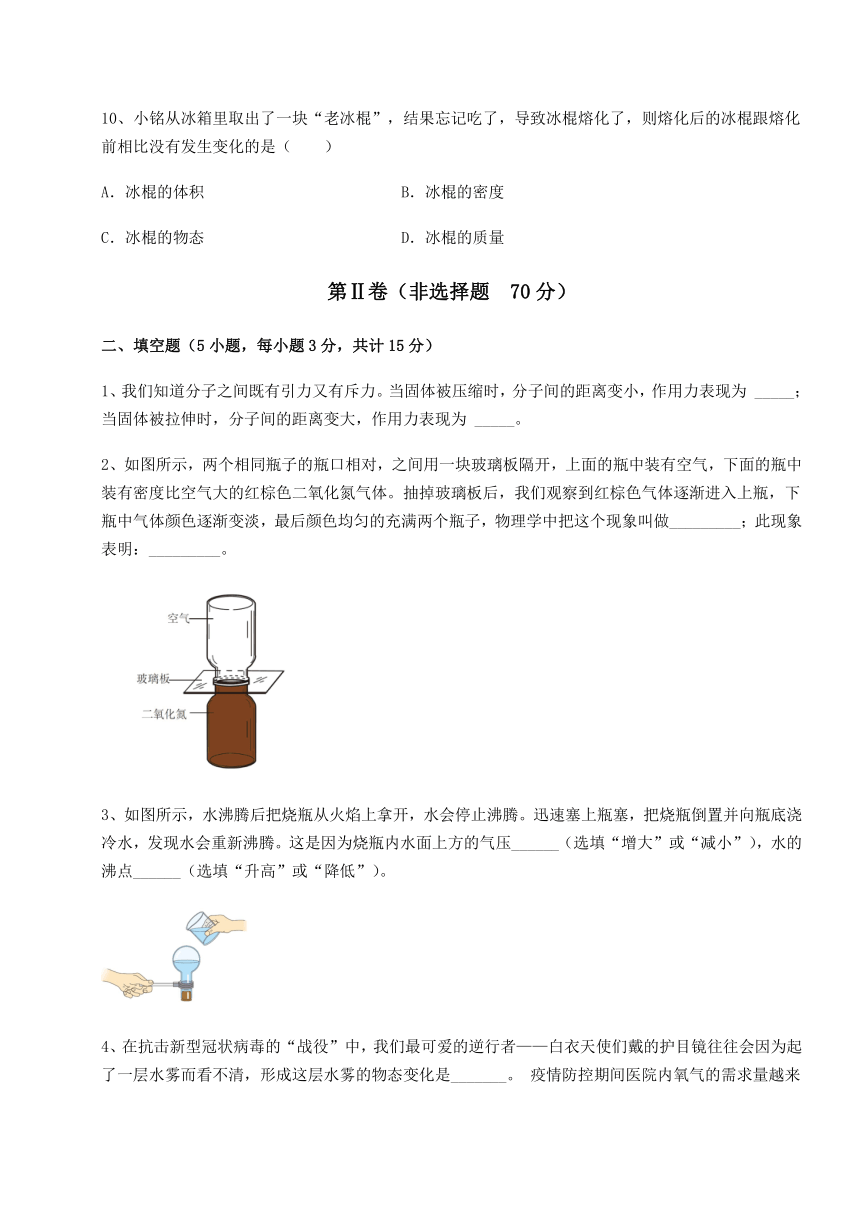

2、如图所示,两个相同瓶子的瓶口相对,之间用一块玻璃板隔开,上面的瓶中装有空气,下面的瓶中装有密度比空气大的红棕色二氧化氮气体。抽掉玻璃板后,我们观察到红棕色气体逐渐进入上瓶,下瓶中气体颜色逐渐变淡,最后颜色均匀的充满两个瓶子,物理学中把这个现象叫做_________;此现象表明:_________。

3、如图所示,水沸腾后把烧瓶从火焰上拿开,水会停止沸腾。迅速塞上瓶塞,把烧瓶倒置并向瓶底浇冷水,发现水会重新沸腾。这是因为烧瓶内水面上方的气压______(选填“增大”或“减小”),水的沸点______(选填“升高”或“降低”)。

4、在抗击新型冠状病毒的“战役”中,我们最可爱的逆行者——白衣天使们戴的护目镜往往会因为起了一层水雾而看不清,形成这层水雾的物态变化是_______。 疫情防控期间医院内氧气的需求量越来越大,某氧气瓶内氧气用掉一半后,瓶内氧气的质量将_________(选填“变大”、“变小”或“不变”),密度将_________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。现在,疫情防控进入常态化,同学们每天上学都要在校门口用测温仪器检测体温,体温正常方可入校,测温仪器是通过接收人体辐射的________来检测体温的。

5、为快速控制疫情,医护人员身着密不透风的防护服在近40℃的郑州街头为群众进行核酸检测,为缓解高温带来的不适,热心群众送来了“棒棒冰”绑在医护人员身上为其降温。“棒棒冰”能够缓解不适主要是因为发生了______过程(填物态变化名称),该过程能够______热量(填“吸收”或“放出”)。

三、计算题(5小题,每小题8分,共计40分)

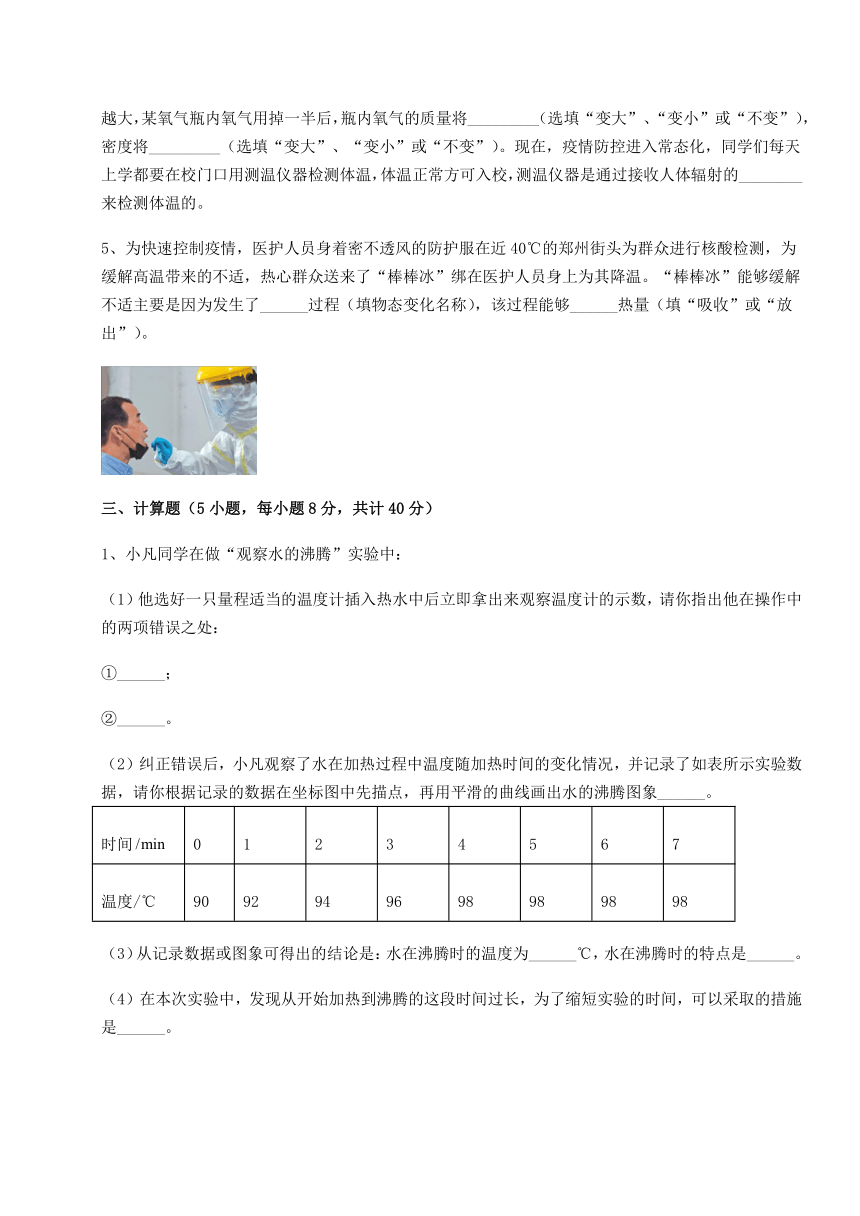

1、小凡同学在做“观察水的沸腾”实验中:

(1)他选好一只量程适当的温度计插入热水中后立即拿出来观察温度计的示数,请你指出他在操作中的两项错误之处:

①______;

②______。

(2)纠正错误后,小凡观察了水在加热过程中温度随加热时间的变化情况,并记录了如表所示实验数据,请你根据记录的数据在坐标图中先描点,再用平滑的曲线画出水的沸腾图象______。

时间 0 1 2 3 4 5 6 7

温度/℃ 90 92 94 96 98 98 98 98

(3)从记录数据或图象可得出的结论是:水在沸腾时的温度为______℃,水在沸腾时的特点是______。

(4)在本次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长,为了缩短实验的时间,可以采取的措施是______。

2、中国高速铁路的快速发展,让人们的出行有了更多选择。虽然飞机速度依旧比高铁快,但高铁节约了大量的安检时间,总出行时间还有所减少。春节期间,王爷爷带小孙子驾车到南昌西站,然后乘高铁去上海游玩迪士尼乐园。9:35开车出发,并看到路边如图所示交通标志牌,此刻吩咐小孙子通过铁路12306网站查询列车时刻表,如图表所示。

车次 南昌西开 上海虹桥到 运行距离

G1346 09:43 13:18 780km

G1386 10:05 13:59 780km

G1348 10:26 13:41 780km

(1)出行过程中,爱画画的小孙子在车窗上用手指头画起了画。聪明的同学们,请解释小孙子为什么能用手指在车窗上画画。

(2)在交通正常情况下,依据以上信息并通过计算,爷孙俩最快能赶乘上哪一车次?

(3)该趟高铁运行的平均速度为多少km/h?

3、分子可以看作是球形的,由于它小得肉眼都看不见,因此,在通常条件下要想知道分子的直径是一件不容易的事情.历史上,有人想到用“油膜法”粗略估测分子直径.例如:将一张画有边长为1cm方格的白纸放在水平桌面上;在纸上放一只平底玻璃水槽,并向 其中注入能布满槽底的薄薄的一层水;再将一滴体积为4.0×10-6cm3的油滴到水面上,油在水面上散开形成油膜,其轮廓如图所示.请据此估算出油分子的直径.

提示:

(1)油膜可近似认为是单个分子排列起来的,即油膜的厚度可以近似认为是油分子的直径;

(2)油膜周边所占的格不完整,每两个不完整的格计为一格.

4、小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26cm。求:

(1)温度每升高1℃,该温度计玻璃管内的水银柱上升的高度;

(2)当室温为20℃时,水银柱的长度;

(3)若玻璃管上面至少要预留4cm不标注刻度,这支温度计能测量的最高温度。

5、用直线把下列水污染物的来源和它的实例连接起来.

a.工业污染 ①不合理使用化肥农药

b.农业污染 ②用含磷洗衣粉洗衣服后直接排放污水

c.生活污染 ③冶金工业的废渣

四、实验探究(3小题,每小题5分,共计15分)

1、为了“探究固体熔化时温度的变化规律”,小颜同学采用如图甲所示的实验装置,试管中装有适量的冰。

(1)实验中,用烧杯中的热水加热试管中的冰,这种加热方法叫做水浴法。这样做不但能使试管中冰______,而且冰的温度上升速度较______(选填“快”或“慢”),便于及时记录各个时刻的温度;

(2)图乙是根据实验记录绘制的冰熔化时温度随时间变化的图像。由图像可知:BC段的物质处于______(选填“固态”、“液态”或“固液共存态”),冰完全熔化需要______分钟。

2、以下是同学们探究水沸腾时温度变化的特点时所用的装置图及相关数据。请按要求完成以下问题。

时间/min 0 1 2 3 4 5 6

温度/℃ 85 92 94 ? 97 97 97

(1)表中第3分钟时温度计的示数如图甲,读数为______℃,此时水______(选填“已经”或“还未”)沸腾;

(2)如图乙所示,杯中的水______(选填“已经”或“还未”)沸腾,杯中的气泡越来越小,是因为______;

(3)小明观察到水沸腾时,杯口不断地冒出大量“白气”,这是由于水蒸气遇冷______后形成的小水珠,很快地这些“白气”又会消失不见,是又发生了______;(填物态变化名称)

(4)晓丽在放置温度计时误将玻璃泡碰到了烧杯的底部,则其示数会______;(选填“不影响”、“偏高”或“偏低”)

(5)水沸腾后继续加热,温度______(选填“升高”“降低”或“保持不变”),撤去酒精灯,水______继续沸腾(选填“能”或“不能”)(不考虑石棉网的余热),说明液体在沸腾过程中要______(选填“吸热”或“放热”),由上表可知,此时水的沸点是______℃;

(6)为了让水能够尽快达到沸腾,可采用的办法是______(说出一种方法即可);

(7)以上实验中装水的烧杯若换为纸杯,此实验能否进行?______。(选填“能”或“不能”)

3、如图a所示是是小明和小红两名同学分别探究“水的沸腾”的实验装置,他们所用器材规格完全相同,小明记录的实验数据如下表所示:

时间/min … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

水温/℃ … 90 92 94 96 98 99 99 99 99 99

(1)在组装器材时,应按照_____________(由上到下/由下到上)的顺序,在固定石棉网时,应处于酒精灯火焰的___________(外焰/内焰/焰心)位置;

(2)图a中,中心有孔的纸板杯盖的主要作用是:_________________(写出一条即可);

(3)如图b,甲、乙是该同学观察到液体沸腾前或沸腾时气泡在液体中的上升过程,则_____________图是液体沸腾时的情况;

(4)从数据上看,本次实验中水沸腾时的温度为_______℃,若撤去酒精灯后,发现水会停止沸腾,说明水在沸腾时需要 ___________;

(5)根据记录在图c中画出水的温度和时间关系的图像_________;分析图象和实验现象可以得出水沸腾时的特点是__________________;

(6)图d是两名同学根据实验数据绘制的水温随时间变化的图像。小红把水加热到水沸腾所用时间较长的原因是______________。

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.灰尘飞舞是机械运动,不是微观运动,故A错误,符合题意;

B.物质由分子或原子组成,原子由原子核及核外电子组成,故B正确,不符合题意;

C.从远处闻到花香说明分子在永不停息地做无规则运动,故C正确,不符合题意;

D.行驶中的汽车具有动能,故D正确,不符合题意。

故选A。

2、D

【详解】

A.用久了的电灯灯丝变细,是因为灯泡工作时,灯丝温度很高,钨丝直接升华为钨蒸气,故A正确,不符合题意;

B.秋天的早晨,大雾逐渐散去,是小水滴变成水蒸气,属于汽化现象,故B正确,不符合题意;

C.水蒸气液化为同温度的水时,要放出大量的热,所以被水蒸气烫伤比沸水烫伤更严重,故C正确,不符合题意;

D.夏天扇扇子,身上感到凉爽,这是因为扇扇子时,加快了空气的流动速度,从而加快了身上汗液的蒸发,蒸发吸热有致冷作用,导致人身体的温度降低,故D错误,符合题意。

故选D。

3、B

【详解】

D.如图,甲有一段时间吸热温度不变,所以甲是晶体海波;乙吸热温度一直升高,所以乙是非晶体蜡烛,故D正确,不符合题意;

A.甲在0~4min,吸收热量,温度升高,是固态,故A正确,不符合题意;

BC.甲在4~8min,吸收热量,温度不变,是熔化过程,由图知海波的熔点是48℃,此过程海波是固液共存状态,熔化时间

t=8min-4min=4min

故B错误,符合题意,C正确,不符合题意。

故选B。

4、A

【详解】

A.晶体凝固过程放热,但温度保持不变,故A错误,符合题意;

B.汽化的方式有两种:蒸发和沸腾,蒸发的过程比较缓慢,沸腾的过程比较剧烈,故B正确,不符合题意;

C.晶体有一定的熔点和凝固点,同一晶体的凝固点和熔点温度是相同的,故C正确,不符合题意;

D.液体沸腾时仍需要对其加热,液体吸热,温度保持不变,故D正确,不符合题意。

故选A。

5、D

【详解】

A.八年级物理课本的质量约300g,故A不符合题意

B.光在空气中传播的速度约为3×108m/s,故B不符合题意;

C.唐山市冬季平均气温约-6℃~5℃,故C不符合题意;

D.全新2B铅笔的长度与中学生手掌伸开时大拇指到中指的距离差不多,约为18cm,故D符合题意。

故选D。

6、D

【详解】

由图知:乙到丙吸热,丙到甲放热,所以乙为固态,丙为气态,甲为液态。乙到丙是升华过程,需要吸热;丙到甲是液华过程,会放出热量;甲到乙是凝固过程,需要放出热量。故ABC错误,D正确。

故选D。

7、D

【详解】

A.甲图中烧水时,壶嘴冒出热的水蒸气遇冷液化形成白气,故A不符合题意;

B.乙图中寒冬的户外,军人们呼出的白气,是军人呼出的水蒸气遇冷液化形成的,故B不符合题意;

C.丙图中从寒冷的室外进入室内,眼镜上的霜,是室内水蒸气遇到冷的镜片变成的冰晶,是凝华现象,故C不符合题意;

D.丁图中从冰箱刚取出的饮料,瓶壁出现的水珠,是空气中的水蒸气遇到温度较低的饮料瓶液化形成的,故D符合题意。

故选D。

8、C

【详解】

A.雪是水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,故A错误;

B.战士们哈气成雾是因为水蒸气遇冷液化形成的小液滴,故B错误;

C.战士们哈气时,口中呼出的水蒸气遇到温度低的雪液化放热,雪吸收热量,从而熔化成水,故C正确;

D.战士们吹气时,加快空气流动速度,可以加快蒸发,蒸发吸热制冷,雪不会熔化,故D错误。

故选C。

9、D

【详解】

A.正常人脉搏每分钟跳动约70次,即跳动的频率约为70Hz,故A不符合题意;

B.学校教室的长度约10m左右,故B不符合题意;

C.室内舒适的温度一般在23℃,炎热的夏天的室外温度才能可能达到36℃,故C不符合题意;

D.中学生的身高约为160cm,课桌的高度约为中学生身高的一半,所以课桌高度约为80cm,故D符合题意。

故选D。

10、D

【详解】

小铭从冰箱里取出了一块“老冰棍”,结果忘记吃了,导致冰棍熔化了,则熔化后的冰棍跟熔化前相比,冰棍由固态变成了液态,冰块发生了物态变化。根据分子动理论,物质由大量分子构成,组成冰棍的分子并没有减少,所以质量没有发生变化。固态和液态分子间距不一样,冰棍的体积发生了变化、密度也发生了变化。故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

二、填空题

1、斥力 引力

【详解】

[1]固体难以被压缩,是因为分子间的距离比较小,分子之间斥力和吸引力都增大,但是主要表现为斥力,故固体分子很难压缩。

[2]当固体被拉伸时,分子间的距离变大,斥力和吸引力都减小,但是斥力减小得更快,故主要表现为吸引力。

2、扩散现象 分子在永不停息的做无规则运动

【详解】

[1]抽掉玻璃板后,我们观察到红棕色气体逐渐进入上瓶,下瓶中气体颜色逐渐变淡,最后颜色均匀的充满两个瓶子,是因为下面的二氧化氮气体分子和空气分子,不断做无规则运动,二氧化氮气体分子扩散空气分子中,空气分子扩散到二氧化氮气体分子,此现象叫做扩散现象。

[2]扩散现象是分子永不停息做无规则运动的结果,扩散运动表明分子在永不停息做无规则运动。

3、减小 降低

【详解】

[1][2]当向瓶底浇冷水时,瓶内气体温度突然降低,水蒸气液化形成小水滴,使瓶内液面上方气压减小;根据气压减小时液体沸点降低可知,烧瓶内水的沸点降低,所以水重新沸腾起来的。

4、液化 变小 变小 红外线

【详解】

[1]水蒸气遇冷液化成小水滴附着目镜上形成水雾。

[2] 某氧气瓶内氧气用掉一半后,体积不变,但质量变小。

[3]由题意的体积不变,质量变小,根据可知密度变小。

[4]因为红外线具有热效应,所以测温仪器是通过接收人体辐射的红外线来检测体温的。

5、熔化 吸收

【详解】

[1][2]物质由固态变为液体叫熔化,熔化是吸热过程。“棒棒冰”能够缓解不适主要是因为发生了熔化过程,该过程能够吸收热量。

三、计算题

1、温度计示数没有稳定时就读数 读数时温度计离开了被测液体 98 不断吸收热量,温度保持不变 加入初温较高的水

【详解】

(1)[1][2]把温度计插入热水后立即读数,此时温度计的示数正在上升,还没有达到热水的温度;而且他还把温度计水中拿出来读数,温度计的示数会受外界温度影响,也是不对的;即两项错误之处是:温度计示数没有稳定时就读数;读数时温度计离开了被测液体。

(2)[3]在坐标上依次描出图表中对应的点,用平滑的线把这些点连线起来,如图

(3)[4][5]由图可知,水沸腾时,不断吸收热量,保持98℃不变,所以98℃是水的沸点;水沸腾时的特点:不断吸收热量,温度保持不变。

(4)[6]要缩短完成实验的时间,也就是缩短沸腾前的加热时间,可以采用的方法有:盖纸盖、加入的水少一些、加入初温较高的水、加大火焰等。

2、(1)车内空气中的水蒸气温度较高,遇到冷的玻璃会在车窗内液化形成小水珠;(2)G1348车次;(3)240km/h。

【详解】

解:(1)车内空气中的水蒸气温度较高,遇到冷的玻璃会在车窗内液化形成小水珠;

(2)由图知,s=30km,限速v=60km/h,由得,驾车到南昌西站所用的最少时间

爷爷9:35开车出发,经过30min后到达南昌西站的时间为10:05,由表可知,此时G1346、G1386已经发车,所以爷孙俩只能上G1348车次;

(3)根据列车时刻表可得,乘坐G1348到达上海虹桥站所用时间

总路程s′=780km,所以高铁运行的平均速度

答:(1)车内空气中的水蒸气温度较高,遇到冷的玻璃会在车窗内液化形成小水珠;

(2)爷孙俩最快能赶乘上G1348车次;

(3)该趟高铁运行的平均速度为240km/h。

3、见解析

【解析】

在油膜覆盖范围内有64个完整的小方格,周边有41个不完整的小方格,折合为20.5个完整的小方格,总计为84.5个完整的小方格(还有另一种计算格数的方法,超过半格算一格,小于半格不计).由此可计算油膜的面积为:,因为油膜的体积为:,所以,油膜的厚度即分子直径为:

4、(1)0.2cm;(2)10cm;(3)110℃

【详解】

解:(1)在1个标准大气压下,冰水混合物的温度为0℃,此时水银柱的长度是6cm,在1个标准大气压下,沸水的温度是100℃,此时水银柱的长度是26cm,两者之间的水银柱长度为

所以外界温度每升高1℃时,玻璃管内的水银上升的高度是

(2)当室温为20℃时,相对于0℃,水银柱上升的高度为

所以水银柱的长度为

(3)若玻璃管上面至少要预留4cm不标注刻度,则水银柱的最大长度为

设能测量的量大温度为t,相对于0℃,水银柱上升的高度为

所以水银柱的长度为

解得t=110℃,即这支温度计的能测量的最高温度为110℃。

答:(1)温度每升高1℃,该温度计玻璃管内的水银柱上升的高度为0.2cm;

(2)当室温为20℃时,水银柱的长度为10cm;

(3)若玻璃管上面至少要预留4cm不标注刻度,这支温度计的能测量的最高温度为110℃。

5、a.工业污染一③冶金工业的废渣

b.农业污染一①不合理使用化肥农药

c.生活污染一②用含磷洗衣粉洗衣服后直接排放污水

【解析】

解答:a、工业污染主要有工业三废(废水、废气、废渣)的任意排放,因此a与③搭对;b、农业污染主要是农业上农药、化肥的不合理使用,导致水体毒素多或富营养化,故b与①搭配;c、生活污染主要是生活中各种污水任意排放,其中含磷洗衣粉对水的污染最重,所以 c 与②搭对。

点睛:本题主要考查水的污染和防治的知识,并把污染源和污染物挂钩,这种考查形式较灵活,要仔细分析方可解答.

四、实验探究

1、熔化或均匀受热 慢 固液共存态 3

【详解】

(1)[1]水浴法能使冰受热均匀。

[2]由于水的比热容大,相同条件下水吸热升温慢,所以冰从水中吸热升温也慢。

(2)[3]由乙图像可知:BC段的物质处于吸热但温度不变即熔化过程中,所以此时物质处于固液共存态。

[4]由乙图像可知冰完全熔化需要的时间

2、96 还未 还未 气泡上升过程中温度变低,水蒸气液化 液化 汽化 偏高 保持不变 不能 吸热 97 增加水的初始温度 能

【详解】

(1)[1]此温度计1大格表示10℃,平均分成10小格,每1小格表示1℃,即分度值为1℃,故图中示数为96℃。

[2]水沸腾时温度不变,继续吸热,从表格中可以看出保持不变的温度即水的沸点为97℃,此时的温度为96℃,未达到沸点,水还未沸腾。

(2)[3][4]水在沸腾前,杯中上部水的温度低一些,气泡在上升过程中遇冷温度降低,水蒸气液化,气泡变小或消失。如图所示,气泡上升过程中由大变小,故属于还未沸腾。

(3)[5]杯中的水汽化变成水蒸气,眼睛看到的白气是水蒸气在上升过程中遇冷液化形成的小水珠。

[6]水蒸气肉眼是不可见的;白气在上升的过程消失,说明在空气中的小水珠又成了水蒸气,故此时小水珠发生了汽化。

(4)[7]烧杯的底部直接与石棉网接触,温度较高,高于水的温度,导致温度计示数比水的实际温度偏高。

(5)[8]水沸腾时的特点是:持续吸热,温度保持不变。从表格数据可以发现,当水加热到沸腾时,温度保持不变。

[9][10]撤去酒精灯,正在沸腾的水不能吸收到热量,不能继续沸腾,说明液体沸腾时需要持续吸热。

[11]根据表中数据,水在温度在到达97℃后继续吸热,但温度保持不变,故此温度为水的沸点即为97℃。

(6)[12]增加水的初始温度或减少水的质量,都可以减少加热时间,让水尽快沸腾。

(7)[13]纸的着火点在183℃左右,此实验中水沸腾时温度在97℃左右,沸腾后就不会再升高了,所以达不到纸的着火点,实验中装水的烧杯若换为纸杯,纸杯不会损坏,能完成实验。

3、由下而上 外焰 减少热量的散失

甲 99 吸收热量 吸收热量,温度保持不变 水的初温过低

【详解】

(1)[1][2]在组装器材时,应按照由下而上的顺序,这样可确保石棉网在酒精灯的外焰上加热,并且温度计玻璃泡不会碰到烧杯底。

(2)[3]中心有孔的纸板杯盖可以减少热量的损失,缩短加热时间,还可以固定温度计。

(3)[4]液体在沸腾时产生大量的气泡,在上升过程中变大到水面会破裂,那么图甲是液体沸腾时的情况。

(4)[5]由表格数据知,水的温度为99摄氏度时保持不变,此时水沸腾,所以水的沸点是99摄氏度。

[6]水沸腾后,撤去酒精灯后,水会停止沸腾,是因为水不能继续吸热,所以水在沸腾时需要持续吸收热量。

(5)[7]由表格数据,在坐标中描出各点,用线将各点相连,作图如下:

[8]由图像知,水在沸腾时需要持续吸热,温度却保持不变。

(6)[9]由图c知,小明所用的水的初温为96摄氏度,而小红所用的水的初温为93摄氏度,那么小红加热水至沸腾所用时间较长的原因可能是水的初温太低。

考试时间:90分钟;命题人:物理教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

1、关于运动和能量以下说法中错误的是( )

A.灰尘飞舞属于微观运动 B.原子由原子核及核外电子组成

C.从远处闻到花香说明分子在运动 D.行驶中的汽车具有能量

2、下列说法中错误的是( )

A.用久了的电灯灯丝变细是升华现象

B.秋天的早晨,大雾逐渐散去是汽化现象

C.被水蒸气烫伤比沸水烫伤更严重是因为水蒸气液化时要放出大量热量

D.热天扇扇子,能降低空气的温度,让人感觉凉爽

3、如图是海波和蜡烛的熔化实验图象,以下说法错误的是( )

A.甲在第2min时是固态 B.甲在熔化过程用了8分钟

C.甲的熔点是48 oC D.乙是蜡烛

4、下列关于物态变化的说法中错误的是( )

A.晶体凝固过程中放热,温度下降 B.汽化的两种方式分别是蒸发和沸腾

C.同一晶体的凝固点和熔点是相同的 D.液体沸腾过程中吸热,但温度不变

5、下列数据中,最接近生活实际情况的是( )

A.八年级物理课本的质量约20g

B.光在空气中传播的速度约为340m/s

C.唐山市冬季平均气温约-15℃

D.全新2B铅笔的长度约为18cm

6、固态的冰、液态的水和气态的水蒸气是水循环过程中水常见的三种状态,某同学据此画出了水的三态变化图,如图所示,甲、乙、丙分别代表水的三种状态。下列说法中正确的是( )

A.甲是冰,由甲到乙是升华过程 B.乙是冰,由乙到丙是熔化过程

C.乙是水,由乙到丙是汽化过程 D.丙是水蒸气,由丙到甲是液化过程

7、如图所示,下列四幅图片描述的情景中,是空气中的水蒸气液化形成的是( )

A.甲图中烧水时,壶嘴冒出的白气

B.乙图中寒冬的户外,军人们呼出的白气

C.丙图中从寒冷的室外进入室内,眼镜上的霜

D.丁图中从冰箱刚取出的饮料,瓶壁出现的水珠

8、一排排志愿军战士俯卧在零下40℃的积雪阵地上,仿佛“冰雕”群像,这是电影《长津湖》中的画面,也是抗美援朝战场上真实场景的重现,列叙述正确的是( )

A.雪是水蒸汽遇到粉尘而结成的小液滴

B.战士们哈气成雾是因为水蒸汽遇冷而结成的小冰粒

C.战士们用哈气的方法可加速融化雪来代替饮水

D.战士们用吹气的方法可加速融化雪来代替饮水

9、下列估测中,最接近实际的是( )

A.正常人脉搏跳动的频率为70 Hz

B.学校教室的长度约200cm

C.现在我们考场内温度约36℃

D.中学生课桌高度约80cm

10、小铭从冰箱里取出了一块“老冰棍”,结果忘记吃了,导致冰棍熔化了,则熔化后的冰棍跟熔化前相比没有发生变化的是( )

A.冰棍的体积 B.冰棍的密度

C.冰棍的物态 D.冰棍的质量

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题3分,共计15分)

1、我们知道分子之间既有引力又有斥力。当固体被压缩时,分子间的距离变小,作用力表现为 _____;当固体被拉伸时,分子间的距离变大,作用力表现为 _____。

2、如图所示,两个相同瓶子的瓶口相对,之间用一块玻璃板隔开,上面的瓶中装有空气,下面的瓶中装有密度比空气大的红棕色二氧化氮气体。抽掉玻璃板后,我们观察到红棕色气体逐渐进入上瓶,下瓶中气体颜色逐渐变淡,最后颜色均匀的充满两个瓶子,物理学中把这个现象叫做_________;此现象表明:_________。

3、如图所示,水沸腾后把烧瓶从火焰上拿开,水会停止沸腾。迅速塞上瓶塞,把烧瓶倒置并向瓶底浇冷水,发现水会重新沸腾。这是因为烧瓶内水面上方的气压______(选填“增大”或“减小”),水的沸点______(选填“升高”或“降低”)。

4、在抗击新型冠状病毒的“战役”中,我们最可爱的逆行者——白衣天使们戴的护目镜往往会因为起了一层水雾而看不清,形成这层水雾的物态变化是_______。 疫情防控期间医院内氧气的需求量越来越大,某氧气瓶内氧气用掉一半后,瓶内氧气的质量将_________(选填“变大”、“变小”或“不变”),密度将_________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。现在,疫情防控进入常态化,同学们每天上学都要在校门口用测温仪器检测体温,体温正常方可入校,测温仪器是通过接收人体辐射的________来检测体温的。

5、为快速控制疫情,医护人员身着密不透风的防护服在近40℃的郑州街头为群众进行核酸检测,为缓解高温带来的不适,热心群众送来了“棒棒冰”绑在医护人员身上为其降温。“棒棒冰”能够缓解不适主要是因为发生了______过程(填物态变化名称),该过程能够______热量(填“吸收”或“放出”)。

三、计算题(5小题,每小题8分,共计40分)

1、小凡同学在做“观察水的沸腾”实验中:

(1)他选好一只量程适当的温度计插入热水中后立即拿出来观察温度计的示数,请你指出他在操作中的两项错误之处:

①______;

②______。

(2)纠正错误后,小凡观察了水在加热过程中温度随加热时间的变化情况,并记录了如表所示实验数据,请你根据记录的数据在坐标图中先描点,再用平滑的曲线画出水的沸腾图象______。

时间 0 1 2 3 4 5 6 7

温度/℃ 90 92 94 96 98 98 98 98

(3)从记录数据或图象可得出的结论是:水在沸腾时的温度为______℃,水在沸腾时的特点是______。

(4)在本次实验中,发现从开始加热到沸腾的这段时间过长,为了缩短实验的时间,可以采取的措施是______。

2、中国高速铁路的快速发展,让人们的出行有了更多选择。虽然飞机速度依旧比高铁快,但高铁节约了大量的安检时间,总出行时间还有所减少。春节期间,王爷爷带小孙子驾车到南昌西站,然后乘高铁去上海游玩迪士尼乐园。9:35开车出发,并看到路边如图所示交通标志牌,此刻吩咐小孙子通过铁路12306网站查询列车时刻表,如图表所示。

车次 南昌西开 上海虹桥到 运行距离

G1346 09:43 13:18 780km

G1386 10:05 13:59 780km

G1348 10:26 13:41 780km

(1)出行过程中,爱画画的小孙子在车窗上用手指头画起了画。聪明的同学们,请解释小孙子为什么能用手指在车窗上画画。

(2)在交通正常情况下,依据以上信息并通过计算,爷孙俩最快能赶乘上哪一车次?

(3)该趟高铁运行的平均速度为多少km/h?

3、分子可以看作是球形的,由于它小得肉眼都看不见,因此,在通常条件下要想知道分子的直径是一件不容易的事情.历史上,有人想到用“油膜法”粗略估测分子直径.例如:将一张画有边长为1cm方格的白纸放在水平桌面上;在纸上放一只平底玻璃水槽,并向 其中注入能布满槽底的薄薄的一层水;再将一滴体积为4.0×10-6cm3的油滴到水面上,油在水面上散开形成油膜,其轮廓如图所示.请据此估算出油分子的直径.

提示:

(1)油膜可近似认为是单个分子排列起来的,即油膜的厚度可以近似认为是油分子的直径;

(2)油膜周边所占的格不完整,每两个不完整的格计为一格.

4、小明用刻度尺测量出一支未标刻度的水银温度计玻璃管的长度为32cm,在1个标准大气压下,当玻璃泡放在冰水混合物中测温度时,水银柱的长度为6cm,当玻璃泡放在沸水中测温度时,水银柱的长度为26cm。求:

(1)温度每升高1℃,该温度计玻璃管内的水银柱上升的高度;

(2)当室温为20℃时,水银柱的长度;

(3)若玻璃管上面至少要预留4cm不标注刻度,这支温度计能测量的最高温度。

5、用直线把下列水污染物的来源和它的实例连接起来.

a.工业污染 ①不合理使用化肥农药

b.农业污染 ②用含磷洗衣粉洗衣服后直接排放污水

c.生活污染 ③冶金工业的废渣

四、实验探究(3小题,每小题5分,共计15分)

1、为了“探究固体熔化时温度的变化规律”,小颜同学采用如图甲所示的实验装置,试管中装有适量的冰。

(1)实验中,用烧杯中的热水加热试管中的冰,这种加热方法叫做水浴法。这样做不但能使试管中冰______,而且冰的温度上升速度较______(选填“快”或“慢”),便于及时记录各个时刻的温度;

(2)图乙是根据实验记录绘制的冰熔化时温度随时间变化的图像。由图像可知:BC段的物质处于______(选填“固态”、“液态”或“固液共存态”),冰完全熔化需要______分钟。

2、以下是同学们探究水沸腾时温度变化的特点时所用的装置图及相关数据。请按要求完成以下问题。

时间/min 0 1 2 3 4 5 6

温度/℃ 85 92 94 ? 97 97 97

(1)表中第3分钟时温度计的示数如图甲,读数为______℃,此时水______(选填“已经”或“还未”)沸腾;

(2)如图乙所示,杯中的水______(选填“已经”或“还未”)沸腾,杯中的气泡越来越小,是因为______;

(3)小明观察到水沸腾时,杯口不断地冒出大量“白气”,这是由于水蒸气遇冷______后形成的小水珠,很快地这些“白气”又会消失不见,是又发生了______;(填物态变化名称)

(4)晓丽在放置温度计时误将玻璃泡碰到了烧杯的底部,则其示数会______;(选填“不影响”、“偏高”或“偏低”)

(5)水沸腾后继续加热,温度______(选填“升高”“降低”或“保持不变”),撤去酒精灯,水______继续沸腾(选填“能”或“不能”)(不考虑石棉网的余热),说明液体在沸腾过程中要______(选填“吸热”或“放热”),由上表可知,此时水的沸点是______℃;

(6)为了让水能够尽快达到沸腾,可采用的办法是______(说出一种方法即可);

(7)以上实验中装水的烧杯若换为纸杯,此实验能否进行?______。(选填“能”或“不能”)

3、如图a所示是是小明和小红两名同学分别探究“水的沸腾”的实验装置,他们所用器材规格完全相同,小明记录的实验数据如下表所示:

时间/min … 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

水温/℃ … 90 92 94 96 98 99 99 99 99 99

(1)在组装器材时,应按照_____________(由上到下/由下到上)的顺序,在固定石棉网时,应处于酒精灯火焰的___________(外焰/内焰/焰心)位置;

(2)图a中,中心有孔的纸板杯盖的主要作用是:_________________(写出一条即可);

(3)如图b,甲、乙是该同学观察到液体沸腾前或沸腾时气泡在液体中的上升过程,则_____________图是液体沸腾时的情况;

(4)从数据上看,本次实验中水沸腾时的温度为_______℃,若撤去酒精灯后,发现水会停止沸腾,说明水在沸腾时需要 ___________;

(5)根据记录在图c中画出水的温度和时间关系的图像_________;分析图象和实验现象可以得出水沸腾时的特点是__________________;

(6)图d是两名同学根据实验数据绘制的水温随时间变化的图像。小红把水加热到水沸腾所用时间较长的原因是______________。

-参考答案-

一、单选题

1、A

【详解】

A.灰尘飞舞是机械运动,不是微观运动,故A错误,符合题意;

B.物质由分子或原子组成,原子由原子核及核外电子组成,故B正确,不符合题意;

C.从远处闻到花香说明分子在永不停息地做无规则运动,故C正确,不符合题意;

D.行驶中的汽车具有动能,故D正确,不符合题意。

故选A。

2、D

【详解】

A.用久了的电灯灯丝变细,是因为灯泡工作时,灯丝温度很高,钨丝直接升华为钨蒸气,故A正确,不符合题意;

B.秋天的早晨,大雾逐渐散去,是小水滴变成水蒸气,属于汽化现象,故B正确,不符合题意;

C.水蒸气液化为同温度的水时,要放出大量的热,所以被水蒸气烫伤比沸水烫伤更严重,故C正确,不符合题意;

D.夏天扇扇子,身上感到凉爽,这是因为扇扇子时,加快了空气的流动速度,从而加快了身上汗液的蒸发,蒸发吸热有致冷作用,导致人身体的温度降低,故D错误,符合题意。

故选D。

3、B

【详解】

D.如图,甲有一段时间吸热温度不变,所以甲是晶体海波;乙吸热温度一直升高,所以乙是非晶体蜡烛,故D正确,不符合题意;

A.甲在0~4min,吸收热量,温度升高,是固态,故A正确,不符合题意;

BC.甲在4~8min,吸收热量,温度不变,是熔化过程,由图知海波的熔点是48℃,此过程海波是固液共存状态,熔化时间

t=8min-4min=4min

故B错误,符合题意,C正确,不符合题意。

故选B。

4、A

【详解】

A.晶体凝固过程放热,但温度保持不变,故A错误,符合题意;

B.汽化的方式有两种:蒸发和沸腾,蒸发的过程比较缓慢,沸腾的过程比较剧烈,故B正确,不符合题意;

C.晶体有一定的熔点和凝固点,同一晶体的凝固点和熔点温度是相同的,故C正确,不符合题意;

D.液体沸腾时仍需要对其加热,液体吸热,温度保持不变,故D正确,不符合题意。

故选A。

5、D

【详解】

A.八年级物理课本的质量约300g,故A不符合题意

B.光在空气中传播的速度约为3×108m/s,故B不符合题意;

C.唐山市冬季平均气温约-6℃~5℃,故C不符合题意;

D.全新2B铅笔的长度与中学生手掌伸开时大拇指到中指的距离差不多,约为18cm,故D符合题意。

故选D。

6、D

【详解】

由图知:乙到丙吸热,丙到甲放热,所以乙为固态,丙为气态,甲为液态。乙到丙是升华过程,需要吸热;丙到甲是液华过程,会放出热量;甲到乙是凝固过程,需要放出热量。故ABC错误,D正确。

故选D。

7、D

【详解】

A.甲图中烧水时,壶嘴冒出热的水蒸气遇冷液化形成白气,故A不符合题意;

B.乙图中寒冬的户外,军人们呼出的白气,是军人呼出的水蒸气遇冷液化形成的,故B不符合题意;

C.丙图中从寒冷的室外进入室内,眼镜上的霜,是室内水蒸气遇到冷的镜片变成的冰晶,是凝华现象,故C不符合题意;

D.丁图中从冰箱刚取出的饮料,瓶壁出现的水珠,是空气中的水蒸气遇到温度较低的饮料瓶液化形成的,故D符合题意。

故选D。

8、C

【详解】

A.雪是水蒸气遇冷凝华形成的小冰晶,故A错误;

B.战士们哈气成雾是因为水蒸气遇冷液化形成的小液滴,故B错误;

C.战士们哈气时,口中呼出的水蒸气遇到温度低的雪液化放热,雪吸收热量,从而熔化成水,故C正确;

D.战士们吹气时,加快空气流动速度,可以加快蒸发,蒸发吸热制冷,雪不会熔化,故D错误。

故选C。

9、D

【详解】

A.正常人脉搏每分钟跳动约70次,即跳动的频率约为70Hz,故A不符合题意;

B.学校教室的长度约10m左右,故B不符合题意;

C.室内舒适的温度一般在23℃,炎热的夏天的室外温度才能可能达到36℃,故C不符合题意;

D.中学生的身高约为160cm,课桌的高度约为中学生身高的一半,所以课桌高度约为80cm,故D符合题意。

故选D。

10、D

【详解】

小铭从冰箱里取出了一块“老冰棍”,结果忘记吃了,导致冰棍熔化了,则熔化后的冰棍跟熔化前相比,冰棍由固态变成了液态,冰块发生了物态变化。根据分子动理论,物质由大量分子构成,组成冰棍的分子并没有减少,所以质量没有发生变化。固态和液态分子间距不一样,冰棍的体积发生了变化、密度也发生了变化。故ABC不符合题意,D符合题意。

故选D。

二、填空题

1、斥力 引力

【详解】

[1]固体难以被压缩,是因为分子间的距离比较小,分子之间斥力和吸引力都增大,但是主要表现为斥力,故固体分子很难压缩。

[2]当固体被拉伸时,分子间的距离变大,斥力和吸引力都减小,但是斥力减小得更快,故主要表现为吸引力。

2、扩散现象 分子在永不停息的做无规则运动

【详解】

[1]抽掉玻璃板后,我们观察到红棕色气体逐渐进入上瓶,下瓶中气体颜色逐渐变淡,最后颜色均匀的充满两个瓶子,是因为下面的二氧化氮气体分子和空气分子,不断做无规则运动,二氧化氮气体分子扩散空气分子中,空气分子扩散到二氧化氮气体分子,此现象叫做扩散现象。

[2]扩散现象是分子永不停息做无规则运动的结果,扩散运动表明分子在永不停息做无规则运动。

3、减小 降低

【详解】

[1][2]当向瓶底浇冷水时,瓶内气体温度突然降低,水蒸气液化形成小水滴,使瓶内液面上方气压减小;根据气压减小时液体沸点降低可知,烧瓶内水的沸点降低,所以水重新沸腾起来的。

4、液化 变小 变小 红外线

【详解】

[1]水蒸气遇冷液化成小水滴附着目镜上形成水雾。

[2] 某氧气瓶内氧气用掉一半后,体积不变,但质量变小。

[3]由题意的体积不变,质量变小,根据可知密度变小。

[4]因为红外线具有热效应,所以测温仪器是通过接收人体辐射的红外线来检测体温的。

5、熔化 吸收

【详解】

[1][2]物质由固态变为液体叫熔化,熔化是吸热过程。“棒棒冰”能够缓解不适主要是因为发生了熔化过程,该过程能够吸收热量。

三、计算题

1、温度计示数没有稳定时就读数 读数时温度计离开了被测液体 98 不断吸收热量,温度保持不变 加入初温较高的水

【详解】

(1)[1][2]把温度计插入热水后立即读数,此时温度计的示数正在上升,还没有达到热水的温度;而且他还把温度计水中拿出来读数,温度计的示数会受外界温度影响,也是不对的;即两项错误之处是:温度计示数没有稳定时就读数;读数时温度计离开了被测液体。

(2)[3]在坐标上依次描出图表中对应的点,用平滑的线把这些点连线起来,如图

(3)[4][5]由图可知,水沸腾时,不断吸收热量,保持98℃不变,所以98℃是水的沸点;水沸腾时的特点:不断吸收热量,温度保持不变。

(4)[6]要缩短完成实验的时间,也就是缩短沸腾前的加热时间,可以采用的方法有:盖纸盖、加入的水少一些、加入初温较高的水、加大火焰等。

2、(1)车内空气中的水蒸气温度较高,遇到冷的玻璃会在车窗内液化形成小水珠;(2)G1348车次;(3)240km/h。

【详解】

解:(1)车内空气中的水蒸气温度较高,遇到冷的玻璃会在车窗内液化形成小水珠;

(2)由图知,s=30km,限速v=60km/h,由得,驾车到南昌西站所用的最少时间

爷爷9:35开车出发,经过30min后到达南昌西站的时间为10:05,由表可知,此时G1346、G1386已经发车,所以爷孙俩只能上G1348车次;

(3)根据列车时刻表可得,乘坐G1348到达上海虹桥站所用时间

总路程s′=780km,所以高铁运行的平均速度

答:(1)车内空气中的水蒸气温度较高,遇到冷的玻璃会在车窗内液化形成小水珠;

(2)爷孙俩最快能赶乘上G1348车次;

(3)该趟高铁运行的平均速度为240km/h。

3、见解析

【解析】

在油膜覆盖范围内有64个完整的小方格,周边有41个不完整的小方格,折合为20.5个完整的小方格,总计为84.5个完整的小方格(还有另一种计算格数的方法,超过半格算一格,小于半格不计).由此可计算油膜的面积为:,因为油膜的体积为:,所以,油膜的厚度即分子直径为:

4、(1)0.2cm;(2)10cm;(3)110℃

【详解】

解:(1)在1个标准大气压下,冰水混合物的温度为0℃,此时水银柱的长度是6cm,在1个标准大气压下,沸水的温度是100℃,此时水银柱的长度是26cm,两者之间的水银柱长度为

所以外界温度每升高1℃时,玻璃管内的水银上升的高度是

(2)当室温为20℃时,相对于0℃,水银柱上升的高度为

所以水银柱的长度为

(3)若玻璃管上面至少要预留4cm不标注刻度,则水银柱的最大长度为

设能测量的量大温度为t,相对于0℃,水银柱上升的高度为

所以水银柱的长度为

解得t=110℃,即这支温度计的能测量的最高温度为110℃。

答:(1)温度每升高1℃,该温度计玻璃管内的水银柱上升的高度为0.2cm;

(2)当室温为20℃时,水银柱的长度为10cm;

(3)若玻璃管上面至少要预留4cm不标注刻度,这支温度计的能测量的最高温度为110℃。

5、a.工业污染一③冶金工业的废渣

b.农业污染一①不合理使用化肥农药

c.生活污染一②用含磷洗衣粉洗衣服后直接排放污水

【解析】

解答:a、工业污染主要有工业三废(废水、废气、废渣)的任意排放,因此a与③搭对;b、农业污染主要是农业上农药、化肥的不合理使用,导致水体毒素多或富营养化,故b与①搭配;c、生活污染主要是生活中各种污水任意排放,其中含磷洗衣粉对水的污染最重,所以 c 与②搭对。

点睛:本题主要考查水的污染和防治的知识,并把污染源和污染物挂钩,这种考查形式较灵活,要仔细分析方可解答.

四、实验探究

1、熔化或均匀受热 慢 固液共存态 3

【详解】

(1)[1]水浴法能使冰受热均匀。

[2]由于水的比热容大,相同条件下水吸热升温慢,所以冰从水中吸热升温也慢。

(2)[3]由乙图像可知:BC段的物质处于吸热但温度不变即熔化过程中,所以此时物质处于固液共存态。

[4]由乙图像可知冰完全熔化需要的时间

2、96 还未 还未 气泡上升过程中温度变低,水蒸气液化 液化 汽化 偏高 保持不变 不能 吸热 97 增加水的初始温度 能

【详解】

(1)[1]此温度计1大格表示10℃,平均分成10小格,每1小格表示1℃,即分度值为1℃,故图中示数为96℃。

[2]水沸腾时温度不变,继续吸热,从表格中可以看出保持不变的温度即水的沸点为97℃,此时的温度为96℃,未达到沸点,水还未沸腾。

(2)[3][4]水在沸腾前,杯中上部水的温度低一些,气泡在上升过程中遇冷温度降低,水蒸气液化,气泡变小或消失。如图所示,气泡上升过程中由大变小,故属于还未沸腾。

(3)[5]杯中的水汽化变成水蒸气,眼睛看到的白气是水蒸气在上升过程中遇冷液化形成的小水珠。

[6]水蒸气肉眼是不可见的;白气在上升的过程消失,说明在空气中的小水珠又成了水蒸气,故此时小水珠发生了汽化。

(4)[7]烧杯的底部直接与石棉网接触,温度较高,高于水的温度,导致温度计示数比水的实际温度偏高。

(5)[8]水沸腾时的特点是:持续吸热,温度保持不变。从表格数据可以发现,当水加热到沸腾时,温度保持不变。

[9][10]撤去酒精灯,正在沸腾的水不能吸收到热量,不能继续沸腾,说明液体沸腾时需要持续吸热。

[11]根据表中数据,水在温度在到达97℃后继续吸热,但温度保持不变,故此温度为水的沸点即为97℃。

(6)[12]增加水的初始温度或减少水的质量,都可以减少加热时间,让水尽快沸腾。

(7)[13]纸的着火点在183℃左右,此实验中水沸腾时温度在97℃左右,沸腾后就不会再升高了,所以达不到纸的着火点,实验中装水的烧杯若换为纸杯,纸杯不会损坏,能完成实验。

3、由下而上 外焰 减少热量的散失

甲 99 吸收热量 吸收热量,温度保持不变 水的初温过低

【详解】

(1)[1][2]在组装器材时,应按照由下而上的顺序,这样可确保石棉网在酒精灯的外焰上加热,并且温度计玻璃泡不会碰到烧杯底。

(2)[3]中心有孔的纸板杯盖可以减少热量的损失,缩短加热时间,还可以固定温度计。

(3)[4]液体在沸腾时产生大量的气泡,在上升过程中变大到水面会破裂,那么图甲是液体沸腾时的情况。

(4)[5]由表格数据知,水的温度为99摄氏度时保持不变,此时水沸腾,所以水的沸点是99摄氏度。

[6]水沸腾后,撤去酒精灯后,水会停止沸腾,是因为水不能继续吸热,所以水在沸腾时需要持续吸收热量。

(5)[7]由表格数据,在坐标中描出各点,用线将各点相连,作图如下:

[8]由图像知,水在沸腾时需要持续吸热,温度却保持不变。

(6)[9]由图c知,小明所用的水的初温为96摄氏度,而小红所用的水的初温为93摄氏度,那么小红加热水至沸腾所用时间较长的原因可能是水的初温太低。

同课章节目录

- 第十二章 温度与物态变化

- 第一节 温度与温度计

- 第二节 熔化与凝固

- 第三节 汽化与液化

- 第四节 升华与凝华

- 第五节 全球变暖与水资源危机

- 第十三章 内能与热机

- 第一节 物体的内能

- 第二节 科学探究:物质的比热容

- 第三节 内燃机

- 第四节 热机效率和环境保护

- 第十四章 了解电路

- 第一节 电是什么

- 第二节 让电灯发光

- 第三节 连接串联电路和并联电路

- 第四节 科学探究:串联和并联电路的电流

- 第五节 测量电压

- 第十五章 探究电路

- 第一节 电阻和变阻器

- 第二节 科学探究:欧姆定律

- 第三节 “伏安法”测电阻

- 第四节 电阻的串联和并联

- 第五节 家庭用电

- 第十六章 电流做功与电功率

- 第一节 电流做功

- 第二节 电流做功的快慢

- 第三节 测量电功率

- 第四节 科学探究:电流的热效应

- 第十七章 从指南针到磁浮列车

- 第一节 磁是什么

- 第二节 电流的磁场

- 第三节 科学探究:电动机为什么会转动

- 第十八章 电能从哪里来

- 第一节 电能的产生

- 第二节 科学探究:怎样产生感应电流

- 第三节 电能的输送

- 第十九章 走进信息时代

- 第一节 感受信息

- 第二节 让信息“飞”起来

- 第三节 踏上信息高速公路

- 第二十章 能源、材料与社会

- 第一节 能量的转化与守恒

- 第二节 能源的开发和利用

- 第三节 材料的开发和利用