2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册5.1《阿Q正传》课件(60张PPT)

文档属性

| 名称 | 2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册5.1《阿Q正传》课件(60张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 11:52:54 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

统编高中语文选择性必修下册

导入

中国第一个诺贝尔文学获奖者莫言,曾公开直言:“我所有的作品,都比不上《阿Q正传》。”甚至愿意用自己所有的小说换一部《阿Q正传》。

导入

《阿Q正传》是鲁迅先生小说集《呐喊》中的一部中篇小说,自发表以来受尽追捧与偏爱。

小说主人公阿Q,是一个卑微到底层的小人物,鲁迅先生用荒诞的语言写尽了他荒诞的一生。

连个正经名字都不配有的阿Q是可怜可憎又可笑的,但笑着笑着就让我们看见了残酷的生活真相。

蓦然发现,先生笔下可怜可憎又可笑的成年人永远真实的存在着。

写作背景

鲁迅在《阿Q正传》开篇中讲道,“我要给阿Q做正传已经不止一两年了”。他在谈到这篇小说的写作动机时曾经说过,创作《阿Q正传》目的是“要画出这样沉默的国民的魂灵来”,而“这在中国实在算是一件难事”。于是,他通过塑造“阿Q”这一典型,淋漓尽致地揭露了这种普遍存在于“国民魂灵”中的精神病症是怎样严重地麻醉了中国人的人生,成为一种阻碍社会革命的历史惰力。其创作目的在于“揭出病苦引起疗救的注意”,改造“国民性”,根除这种蚕食民族和人民灵魂的“奴性”。

写作背景

《阿Q正传》向我们展现了辛亥革命前后一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。它的发表,有着特定的政治、经济和文化背景。辛亥革命推翻了中国两千多年的封建帝制,但它却没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务。因此,广大农民在革命之后,仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。他们仍然“想做奴隶而不得”。在阿Q身上,我们可以看到封建精神奴役的“业绩”和被奴役者严重的精神“内伤”。

知识支架

鲁迅小说的讽刺艺术

鲁迅小说的讽刺艺术就是把讽人与讽世结合起来,通过讽人达到讽世的目的。他的这种思想贯注到文学作品,就是把社会上的丑恶现象、丑恶人物概括成为艺术典型,而后给予讽刺和嘲弄。这种“取类型”的写法,就不是针对某个人的,是要“画出一张图”,就能触到更多人的痛处,看出整个社会的腐败;也能使许多有病的人醒悟,开出反省的道路来。

知识支架

鲁迅小说的讽刺艺术

引人发笑、饶有情趣是鲁迅讽刺艺术的另一显著特色人发笑,是为了启人思考,揭出笑料,是在于发人深省,促人猛醒,叫人害怕,这就是鲁迅讽刺作品运用笑的艺术的真正价值。鲁迅的讽刺常常是这样:所揭示伪现象是可笑的,但又不能一笑了之,在笑声的背后总是隐藏着什么,笑过以后总给人们许多思考的东西,或者开始觉得是好笑的,渐渐又觉得并非只是笑料,而是寓意无穷的。

整体感知

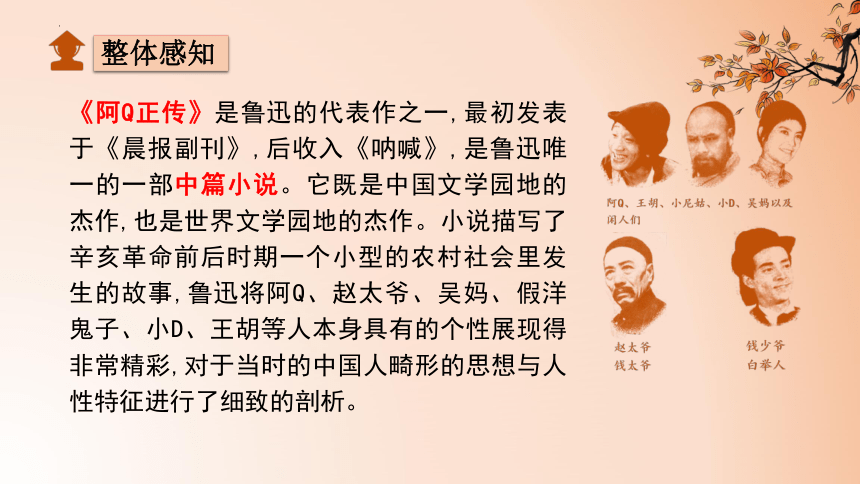

《阿Q正传》是鲁迅的代表作之一,最初发表于《晨报副刊》,后收入《呐喊》,是鲁迅唯一的一部中篇小说。它既是中国文学园地的杰作,也是世界文学园地的杰作。小说描写了辛亥革命前后时期一个小型的农村社会里发生的故事,鲁迅将阿Q、赵太爷、吴妈、假洋鬼子、小D、王胡等人本身具有的个性展现得非常精彩,对于当时的中国人畸形的思想与人性特征进行了细致的剖析。

整体感知

流浪雇农阿Q没有家,住在土谷祠里,也没有固定的职业,以打短工为生。他常常夸耀过去“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西”,又常常比附将来“我的儿子会阔得多啦”;就连头上的癞疮疤,他忌讳之余却又认为别人“还不配”;被别人打败了,他心里想:“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”

整体感知

他看上了赵府佣人吴妈,在求爱挨了一顿打后被赶出赵府。走投无路之际,他跑到城里混了段时间,拣了些人家不要的东西回到未庄。开始大家都怀疑他的东西是偷来的,后来又以为他参加了革命党,从赵太爷开始,大家都对他刮目相看。可惜革命的风暴并没有吹到未庄,赵秀才、假洋鬼子之流投机参加了革命,阿Q误投假洋鬼子门下不成,反被“哭丧棒”赶出了门。赵家被抢,阿Q作为抢劫嫌疑犯被捕、被审,最后成了替死鬼被处决。临死前,阿Q还高喊着“过了二十年又是一个……”

第一章:序——介绍阿Q的身份、地位。

第二章:优胜记略——追述往事,刻画阿Q的性格特征:精神胜利法。

第三章:续优胜记略——继续写阿Q的精神胜利法。

第四章:恋爱的悲剧——写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境。

第五章:生计问题——写阿Q走投无路,揭示麻木的国民吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱。

整体概览

第六章:从中兴到末路——写出阿Q从走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步。

第七章:革命——写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求。

第八章:不准革命——写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格。

第九章:大团圆——写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被自决。

整体概览

第一章是小说的序言,交代了小说人物名字的由来,介绍这是一个无姓无名籍贯模糊的底层小人物。

第二、三章描述了阿 Q 的若干生活片段,精练地刻画出阿 Q 的“精神胜利法”。

第四到第六章写阿 Q 因拙劣的“求爱”而遭遇生计危机,以及其后短暂的“中兴”,进一步描绘出阿 Q 的性格和他身受的压迫。

第七到第九章写辛亥革命对当地各阶层的影响和人们的反应,展现了阿 Q 朦胧的革命意识,也描写了这一人物最终悲剧性的“末路”。课文节选的是小说的第二、三章。

整体小结

视频介绍

课文导图

阿Q正传(节选)

优胜记略

续优胜记略

先前阔

真能做

见识多

光荣的癞头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

怕硬篇

欺人篇

麻木、愚昧、落后、无赖的奴才相

精神胜利法乃立身法宝

国民的劣根性

赵太爷的巴掌→更荣耀得意

王胡的碰墙→意外灭威风

假洋鬼子的哭丧棒→轻松高兴

调戏小尼姑→更轻松得意

精神胜利法乃快乐之道

标题理解

即胜利,如比赛得第一,赌博赢了,打架赢了,辈份比别人高了,见识比别人广了,自己的行为得到别人的赞赏了……

优胜

就是精神上获得胜利,不是实实在在看得见的胜利,是想象的或虚幻的胜利。

精神胜利

即精神上获得胜利的方法,可以是一句话,一个动作,一种想法,等等。

精神

胜利法

情节故事

“优胜记略”和“续优胜记略”两章写了哪几个故事展现了阿Q怎样的精神胜利法

参考提示:

“优胜记略”写了两个故事,一是阿Q自尊忌讳而被打,一是阿Q聚赌而被打。前一故事中,阿Q由于忌讳自己的癞疮疤而经常被打,常以“儿子打老子”来获得安慰,被打后又觉得自己“是第一个能够自轻自贱的人……状元不也是‘第一个’么”而心满意足。这写出了阿Q自轻自贱的精神胜利法。

情节故事

第二个故事讲的是阿Q好赌,但平时总是输,鬼使神差赢了一次,白花花的洋钱却被人抢了,身上还挨了几下拳脚。这是很切实的失败,阿Q索性用力抽了自己几个耳光,似乎被打的是别个,立刻转败为胜了。这是典型的自慰自欺精神胜利法。

情节故事

“续优胜记略”主要写阿Q如何转嫁失败的痛苦。阿Q被平时瞧不起的王胡打了,正在空前的屈辱中的他看到最厌恶的假洋鬼子不觉骂出了声又被打,这是阿Q一天内的两次屈辱。这时,对面走来了静修庵的小尼姑,于是阿Q在众人的喝彩声中调戏了小尼姑,在得意中“报了仇”,转嫁了失败的痛苦。这展现了阿Q怕强凌弱的精神胜利法。

初读阿Q

《阿Q正传》这部民族的杰作,绝不是看一遍所能消化的。看第一遍:我们会笑得肚子痛;第二遍:我们会鄙弃阿Q的为人 …… 第十遍:你会觉得它是一面镜子……这是同一个读者对阿Q在认识和理解上的渐读渐新、渐新渐警的文学奇迹。初读阿Q,你读出了什么 请结合课文中对阿Q的具体描写来谈。

初读阿Q

参考提示

可爱、可叹

他依靠建立自信和自尊的“见识”竟然是“长凳”和“葱丝”这类并无实际意义的生活琐事;鬼使神差赌博赢来的钱被人家抢走了,他却“用力的在自己脸上连打了两个嘴巴”,打完之后,就“仿佛是自己打了别个一般”,他又“胜利”了。

初读阿Q

可笑、可气

因头上长着癞疮疤,便忌讳“癞”和“光”碰到“犯讳”,他从不相让,甚至大打出手。吃了亏,“清高”地说“你还不配……仿佛他的癞疮疤是一种光荣高尚的标记。

初读阿Q

可怜、可悲

他常被人打,心里想:“现在的世界太不成话,儿子打老子……这样一想,他也就胜利了;当人们揍他时,他又觉得自己是“第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下的就是‘第一个’。状元不也是‘第一个么 ”于是又转败为胜了。

初读阿Q

可恶、可恨

被假洋鬼子打了之后,看到小尼姑,便“走近伊身旁,突然伸出手去摩着伊新剃的头皮”,“扭住伊的面颊”,把自己所受的屈辱转嫁到比其弱的女性身上。

人物形象

课文里写阿Q动手打人或被人打共有五次。找出来,并体会阿Q每次动人打人或被打时的心理、语言、动作是怎么样的?

第一处是:第23页,因为癞头疮被打

“阿Q站了一刻,心里想,‘我总算被儿子打了,现在的世界真不像样…… ’于是也心满意足的得胜的走了。”

——自欺欺人

人物形象

第二处:第23页,被闲人打 : ……还自认是连畜生都不如的“虫豸”

自轻自贱

人物形象

第三处:第25页,赌博后被打 : ……无法解脱“忽忽不乐”时就“擎起右手用力地在自己脸上连打了两个嘴巴”,“打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己…… ——心满意足的得胜的躺下了”。

——自我摧残

人物形象

第四次:第27页,被王胡碰头遭到“生平第一件的屈辱”:谁认便骂谁!’他站起来,两手叉在腰间说。‘你的骨头痒么?’王胡也站起来,披上衣服说。阿Q以为他要逃了,抢进去就是一拳。”王胡“只一拉,阿Q跄跄踉踉的跌进去, …… 要拉到墙上照例去碰头”。“君子动口不动手!”阿Q歪着头说。

——畏强凌弱,懦弱卑怯

人物形象

第五处:第56页,挨了洋鬼子的哭丧棒:阿Q“知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”。被打之后,“于他倒似乎完结了一件事,反而觉得轻松些,而且‘忘却’这一件祖传的宝贝也发生了效力,他慢慢的走,将到酒店门口,早已有些高兴了”。

欺软怕硬,奴性十足

人物形象

妄自尊大,自欺欺人

狭隘保守,盲目趋时

争强好胜,忍辱屈从

自轻自贱,心满意足

这就是阿Q的精神胜利法

它是一种自欺自贱自残的方式,屡屡遭受失败的他却从未“失败”过。现实处境糟糕却要各种荒唐的理由轻视任何人。这种自尊就是虚妄的妄自尊大。

所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱。这种可怜而又可笑的化解尖锐冲突的方式鲁迅称之为“精神胜利法”。

人物形象

阿Q的双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

——鲁迅《坟·灯下漫笔》

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

人物塑造

阿Q已成为一个不朽经典。但“这个沉默的魂不好勾勒,它看不见,摸不着”,结合“优胜记略”和“续优胜记略”这两章说说作者是如何来塑造这个典型形象的。

人物塑造

参考答案:

①个性化语言

“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”“原来有保险灯在这里!”“你还不配……”“现在的世界太不成话,儿子打老子……寥寥几句,就勾勒出阿Q自轻自贱的丑态。

人物塑造

②夸张讽刺

例如阿Q被人打后,然而不到十秒钟,阿Q也心满意足的得胜的走了,他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下的就是‘第一个’。状元不也是‘第一个’么 ”运用了夸张的修辞手法,讽刺人物的精神病态。

人物塑造

③典型细节

例如阿Q和被他藐视的王胡比捉虱子,“好容易才捉到一个中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬”“他癞疮疤块块通红了,将衣服摔在地上,吐一口唾沫”,这些可笑的细节把阿Q既自负又自贱的情态活灵活现地写出来了。

心理描写

心理描写在西方文学创作中运用得较早、较普遍。相对来说,在我国传统文学中,心理描写则较为少见。阿Q的心理活动描写对刻画人物有什么作用

心理描写

参 考

阿Q常以“我的儿子会阔得多啦”奢谈未来;忌讳自己头上“几处不知起于何时的癞疮疤”,却又认为别人“还不酝 “仿佛在他头上的是一种高尚的光荣的癞头疮”;一方面因进了几回城而“更自负”,另一方面又认为城里人“条凳”的叫法和用“葱丝”的做法是错误的、“可笑”的;“被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头”而无力还手,“心里想,‘我总算被儿子打了’”而“心满意足的得胜”;“虽然是虫豸”,却又因“状元不也是‘第一个’么”而自傲。

心理描写

小说通过这样的心理描写,刻画出阿Q种种可笑可怜可悲的言谈举止,而其心理根源就是以自轻自贱、自欺欺人、畏强凌弱、对敌健忘为主要特点的“阿Q精神”。

文本探究

“优胜记略”和“续优胜记略”两章共描绘了阿Q的六次受辱,也就是六次“胜利”。为什么要把它们分成两章呢 合为一章可不可以 “续优胜记略”里的人物可以和“优胜记略”里的互换吗

文本探究

参考提示

“优胜记略”中阿Q的三次“胜利”:

①阿Q因为头上的癞疮疤和他人发生了口角,被人打了,他用“儿子打老子”取得了精神上的胜利;

②正因为“儿子打老子”,阿Q占了别人的便宜,又被别人暴打了一顿,他用“第一个”敢于自轻自贱的“状元”完胜了对方;

③阿Q在赌摊赢了钱,不明就里遭到了狂殴,钱没了,阿Q用自残的办法取得了安慰这三次的对手是身份不明的“闲人”。这些“闲人”在欺负阿Q。

文本探究

参考提示

“续优胜记略”中阿Q另外的三次“胜利”:

①阿Q被王胡打了,但他先欺负了“比自己地位低”的人;

②阿Q被假洋鬼子打了,但他先仇富和仇视有知识的人;

③阿Q欺负小尼姑。

阿Q的六次“胜利”所呈现出来的性质是不同的,甚至是相反的:“优胜记略”中,他被侮辱;“续优胜记略”中,他侮辱别人。两者不在同一个叙事层面,不能把它们放在同个叙事层次里,因此不可以合为一章,人物也不可以互换。

文本探究

有人说《阿Q正传》是一部“文不对题”的小说,从小说的大标题,到每一章的小标题,都与其对应的实际内容存在着强烈的悖反与对抗,显示了“名”与“实”之间的断裂请以“优胜纪略”“续优胜纪略”这两章标题为例谈谈你的看法。

文本探究

参考答案

所谓的“优胜”,只是阿Q病态心理的行为记录。他依靠自己的想象,制造出“先前阔”“儿子打老子”“我的儿子会阔得多啦!”等种种幻觉,以抵抗现实中的卑微和穷困,使自己成为想象中的胜利者,让自己陶醉在战胜对手的喜悦之中。

文本探究

当他在赌摊上赢的钱被人抢了之后,他通过打自己的嘴巴来获得心理平衡——“似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般”;当他被假洋鬼子打了之后,他转而去欺负毫无反抗之力的小尼姑,这一仗,他大获全胜——“他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切‘晦气’都报了仇;而且奇怪,又仿佛全身比拍拍的响了之后更轻松,飘飘然的似乎要飞去了。”

文本探究

阿Q的这一病态心理达到了疯狂的程度,这与其说是胜利,不如说是卑怯。所以,“优胜”既不“优”,也无“胜”,文”“题”背离,“名”“实”不符,显得怪异又滑稽,形成了独特的审美风格。

合作探究

阿Q精神胜利法是怎样产生的?

提示:注意阿Q的身份、性格,注意周围环境,结合具体的情节甚至细节,以第三章“续优胜纪略”中的三件事为例。

愚昧,受压迫欺凌

遇强者

遇弱者

憎恶、反抗

欺凌

失败

胜利满足

自负、自贱、忘却

当阿Q遇到强者如假洋鬼子之流,不自觉地流露出鄙夷憎恶,自然被欺负被痛打,以阿Q的力量当然打不过人家,失败在所难免,但是他又不甘心失败,只得假想自己很了不起,或者自己作践自己以求得别人的饶恕,求得心理的平衡,或者干脆忘却,最终精神上轻松了,满足了。如果遇到的是弱者,如小尼姑,小D等,就极尽无赖之能事或大打出手,他痛苦屈辱迁移到别人身上,以获得心理上平衡和精神上的愉悦,这样,他就“胜利”了。

合作探究

合作探究

产生“精神胜利法”的根源

他处于被压迫被欺凌的环境中却愚昧麻木、不觉悟,加上受封建思想的毒害,心理只有尊卑观念,而分不清敌与我,混淆了是与非。而这也就是阿Q后来走上“革命”道路却成了替死鬼白白送掉性命的原因。

合作探究

“精神胜利法”的实质

一种自我安慰的心理现象,一种不思进取,逃避现实,随遇而安的处事方式。

合作探究

鲁迅对阿Q的态度

合作探究

阿Q形象的意义(主题)

阿Q是旧中国广大愚昧的不觉悟的农民的代表。小说节选部分集中写他的“精神胜利法”,暴露了旧中国国民愚昧懦弱的劣根性, “引起疗救的注意”。

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?

意图有两点

是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

合作探究

合作探究

中国农民具有这种精神病态的三个原因:

第一,由于封建统治阶级的残酷压迫。

中国农民从一次次造反的失败中,错误地得出了造反没有出路的结论,而不造反又无法忍受现实和痛苦生活,只好寻求精神上的安慰,或求佛拜神,或寄希望于来世;

第二,由于自然经济的闭塞环境。

中国农民长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

合作探究

中国农民具有这种精神病态的三个原因:

第三,由于封建家长制的家庭生活。

中国农民虽然其社会地位低贱,但在家庭中却具有至高无上的尊严,而且越是在外面受辱受压,就越是在家庭中称王称霸。

“精神胜利法”作为弱势群体的一种精神特征,不仅揭示出了中国国民性的劣根性,而且也揭示出了人类普遍的共同特征,因此,阿Q形象是一个具有世界意义的艺术典型。

文本探究

如何认识精神胜利法?(意义价值)

阿Q“精神胜利法”是一种心理现象。

表面上看起来,是对现实的无能为力,实际上包孕着内心深处的不满和抗议,是不甘心于失败、力图摆脱失败的心理表现。

当人们对物质上的解放感到绝望时,往往就去追寻精神上的解放来代替,就去追寻思想上的安慰,以摆脱完全的绝望处境。事实上这是在想象和幻觉中,充分发挥自己的能动作用。

文本探究

只不过在大多数人身上,这是偶然的表现,并且往往是实际胜利的前导;而在阿Q身上,这种精神胜利法居于统治地位。

这种区别不仅仅在于前者的偶然性,后者的经常性、必然性;更主要的还在于前者是准备面对现实,后者则是逃避现实。阿Q的精神胜利法就是这样形成的。

文本探究

由此可见,精神胜利法是一种具有世界意义的普遍现象,它在缺乏取得实际胜利的物质力量的人身上,特别是在社会地位卑微而又不觉悟的人身上尤为显著。偶一为之,并不可怕;陷在其中而不能自拔,忘却了实际的战斗,甚至构成一个人的行为方式和本质属性,则只能驱人走向毁灭之途。

主题思想

通过记叙阿Q 的 “精神胜利法”,讽刺了以阿Q 为代表的旧中国下层人民愚昧落后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达了作者在改良悲惨的人生、唤醒沉睡的民众的愿望。

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

鲁迅名言

1.哀其不幸,怒其不争。

2.愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光。就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

本课结束

统编高中语文选择性必修下册

导入

中国第一个诺贝尔文学获奖者莫言,曾公开直言:“我所有的作品,都比不上《阿Q正传》。”甚至愿意用自己所有的小说换一部《阿Q正传》。

导入

《阿Q正传》是鲁迅先生小说集《呐喊》中的一部中篇小说,自发表以来受尽追捧与偏爱。

小说主人公阿Q,是一个卑微到底层的小人物,鲁迅先生用荒诞的语言写尽了他荒诞的一生。

连个正经名字都不配有的阿Q是可怜可憎又可笑的,但笑着笑着就让我们看见了残酷的生活真相。

蓦然发现,先生笔下可怜可憎又可笑的成年人永远真实的存在着。

写作背景

鲁迅在《阿Q正传》开篇中讲道,“我要给阿Q做正传已经不止一两年了”。他在谈到这篇小说的写作动机时曾经说过,创作《阿Q正传》目的是“要画出这样沉默的国民的魂灵来”,而“这在中国实在算是一件难事”。于是,他通过塑造“阿Q”这一典型,淋漓尽致地揭露了这种普遍存在于“国民魂灵”中的精神病症是怎样严重地麻醉了中国人的人生,成为一种阻碍社会革命的历史惰力。其创作目的在于“揭出病苦引起疗救的注意”,改造“国民性”,根除这种蚕食民族和人民灵魂的“奴性”。

写作背景

《阿Q正传》向我们展现了辛亥革命前后一个畸形的中国社会和一群畸形的中国人的真实面貌。它的发表,有着特定的政治、经济和文化背景。辛亥革命推翻了中国两千多年的封建帝制,但它却没有完成反帝反封建的民主革命的伟大任务。因此,广大农民在革命之后,仍处于帝国主义和封建主义的残酷剥削和压迫之下,承受着政治上的压迫、经济上的剥削和精神上的奴役。他们仍然“想做奴隶而不得”。在阿Q身上,我们可以看到封建精神奴役的“业绩”和被奴役者严重的精神“内伤”。

知识支架

鲁迅小说的讽刺艺术

鲁迅小说的讽刺艺术就是把讽人与讽世结合起来,通过讽人达到讽世的目的。他的这种思想贯注到文学作品,就是把社会上的丑恶现象、丑恶人物概括成为艺术典型,而后给予讽刺和嘲弄。这种“取类型”的写法,就不是针对某个人的,是要“画出一张图”,就能触到更多人的痛处,看出整个社会的腐败;也能使许多有病的人醒悟,开出反省的道路来。

知识支架

鲁迅小说的讽刺艺术

引人发笑、饶有情趣是鲁迅讽刺艺术的另一显著特色人发笑,是为了启人思考,揭出笑料,是在于发人深省,促人猛醒,叫人害怕,这就是鲁迅讽刺作品运用笑的艺术的真正价值。鲁迅的讽刺常常是这样:所揭示伪现象是可笑的,但又不能一笑了之,在笑声的背后总是隐藏着什么,笑过以后总给人们许多思考的东西,或者开始觉得是好笑的,渐渐又觉得并非只是笑料,而是寓意无穷的。

整体感知

《阿Q正传》是鲁迅的代表作之一,最初发表于《晨报副刊》,后收入《呐喊》,是鲁迅唯一的一部中篇小说。它既是中国文学园地的杰作,也是世界文学园地的杰作。小说描写了辛亥革命前后时期一个小型的农村社会里发生的故事,鲁迅将阿Q、赵太爷、吴妈、假洋鬼子、小D、王胡等人本身具有的个性展现得非常精彩,对于当时的中国人畸形的思想与人性特征进行了细致的剖析。

整体感知

流浪雇农阿Q没有家,住在土谷祠里,也没有固定的职业,以打短工为生。他常常夸耀过去“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西”,又常常比附将来“我的儿子会阔得多啦”;就连头上的癞疮疤,他忌讳之余却又认为别人“还不配”;被别人打败了,他心里想:“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”

整体感知

他看上了赵府佣人吴妈,在求爱挨了一顿打后被赶出赵府。走投无路之际,他跑到城里混了段时间,拣了些人家不要的东西回到未庄。开始大家都怀疑他的东西是偷来的,后来又以为他参加了革命党,从赵太爷开始,大家都对他刮目相看。可惜革命的风暴并没有吹到未庄,赵秀才、假洋鬼子之流投机参加了革命,阿Q误投假洋鬼子门下不成,反被“哭丧棒”赶出了门。赵家被抢,阿Q作为抢劫嫌疑犯被捕、被审,最后成了替死鬼被处决。临死前,阿Q还高喊着“过了二十年又是一个……”

第一章:序——介绍阿Q的身份、地位。

第二章:优胜记略——追述往事,刻画阿Q的性格特征:精神胜利法。

第三章:续优胜记略——继续写阿Q的精神胜利法。

第四章:恋爱的悲剧——写阿Q拙劣的求爱经过和遭到的可悲结果,继续表现阿Q的地位和处境。

第五章:生计问题——写阿Q走投无路,揭示麻木的国民吃人的本相,再写阿Q的畏强凌弱。

整体概览

第六章:从中兴到末路——写出阿Q从走投无路到短暂的中兴,再被赵太爷逼到走投无路的地步。

第七章:革命——写辛亥革命到来时各阶层对革命的态度,突出阿Q的革命要求。

第八章:不准革命——写辛亥革命引起的未庄的变化,进一步刻画阿Q的性格。

第九章:大团圆——写阿Q被当作替死鬼被捕、被审和被自决。

整体概览

第一章是小说的序言,交代了小说人物名字的由来,介绍这是一个无姓无名籍贯模糊的底层小人物。

第二、三章描述了阿 Q 的若干生活片段,精练地刻画出阿 Q 的“精神胜利法”。

第四到第六章写阿 Q 因拙劣的“求爱”而遭遇生计危机,以及其后短暂的“中兴”,进一步描绘出阿 Q 的性格和他身受的压迫。

第七到第九章写辛亥革命对当地各阶层的影响和人们的反应,展现了阿 Q 朦胧的革命意识,也描写了这一人物最终悲剧性的“末路”。课文节选的是小说的第二、三章。

整体小结

视频介绍

课文导图

阿Q正传(节选)

优胜记略

续优胜记略

先前阔

真能做

见识多

光荣的癞头疮

挨打的荣耀

痛苦的转移

怕硬篇

欺人篇

麻木、愚昧、落后、无赖的奴才相

精神胜利法乃立身法宝

国民的劣根性

赵太爷的巴掌→更荣耀得意

王胡的碰墙→意外灭威风

假洋鬼子的哭丧棒→轻松高兴

调戏小尼姑→更轻松得意

精神胜利法乃快乐之道

标题理解

即胜利,如比赛得第一,赌博赢了,打架赢了,辈份比别人高了,见识比别人广了,自己的行为得到别人的赞赏了……

优胜

就是精神上获得胜利,不是实实在在看得见的胜利,是想象的或虚幻的胜利。

精神胜利

即精神上获得胜利的方法,可以是一句话,一个动作,一种想法,等等。

精神

胜利法

情节故事

“优胜记略”和“续优胜记略”两章写了哪几个故事展现了阿Q怎样的精神胜利法

参考提示:

“优胜记略”写了两个故事,一是阿Q自尊忌讳而被打,一是阿Q聚赌而被打。前一故事中,阿Q由于忌讳自己的癞疮疤而经常被打,常以“儿子打老子”来获得安慰,被打后又觉得自己“是第一个能够自轻自贱的人……状元不也是‘第一个’么”而心满意足。这写出了阿Q自轻自贱的精神胜利法。

情节故事

第二个故事讲的是阿Q好赌,但平时总是输,鬼使神差赢了一次,白花花的洋钱却被人抢了,身上还挨了几下拳脚。这是很切实的失败,阿Q索性用力抽了自己几个耳光,似乎被打的是别个,立刻转败为胜了。这是典型的自慰自欺精神胜利法。

情节故事

“续优胜记略”主要写阿Q如何转嫁失败的痛苦。阿Q被平时瞧不起的王胡打了,正在空前的屈辱中的他看到最厌恶的假洋鬼子不觉骂出了声又被打,这是阿Q一天内的两次屈辱。这时,对面走来了静修庵的小尼姑,于是阿Q在众人的喝彩声中调戏了小尼姑,在得意中“报了仇”,转嫁了失败的痛苦。这展现了阿Q怕强凌弱的精神胜利法。

初读阿Q

《阿Q正传》这部民族的杰作,绝不是看一遍所能消化的。看第一遍:我们会笑得肚子痛;第二遍:我们会鄙弃阿Q的为人 …… 第十遍:你会觉得它是一面镜子……这是同一个读者对阿Q在认识和理解上的渐读渐新、渐新渐警的文学奇迹。初读阿Q,你读出了什么 请结合课文中对阿Q的具体描写来谈。

初读阿Q

参考提示

可爱、可叹

他依靠建立自信和自尊的“见识”竟然是“长凳”和“葱丝”这类并无实际意义的生活琐事;鬼使神差赌博赢来的钱被人家抢走了,他却“用力的在自己脸上连打了两个嘴巴”,打完之后,就“仿佛是自己打了别个一般”,他又“胜利”了。

初读阿Q

可笑、可气

因头上长着癞疮疤,便忌讳“癞”和“光”碰到“犯讳”,他从不相让,甚至大打出手。吃了亏,“清高”地说“你还不配……仿佛他的癞疮疤是一种光荣高尚的标记。

初读阿Q

可怜、可悲

他常被人打,心里想:“现在的世界太不成话,儿子打老子……这样一想,他也就胜利了;当人们揍他时,他又觉得自己是“第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下的就是‘第一个’。状元不也是‘第一个么 ”于是又转败为胜了。

初读阿Q

可恶、可恨

被假洋鬼子打了之后,看到小尼姑,便“走近伊身旁,突然伸出手去摩着伊新剃的头皮”,“扭住伊的面颊”,把自己所受的屈辱转嫁到比其弱的女性身上。

人物形象

课文里写阿Q动手打人或被人打共有五次。找出来,并体会阿Q每次动人打人或被打时的心理、语言、动作是怎么样的?

第一处是:第23页,因为癞头疮被打

“阿Q站了一刻,心里想,‘我总算被儿子打了,现在的世界真不像样…… ’于是也心满意足的得胜的走了。”

——自欺欺人

人物形象

第二处:第23页,被闲人打 : ……还自认是连畜生都不如的“虫豸”

自轻自贱

人物形象

第三处:第25页,赌博后被打 : ……无法解脱“忽忽不乐”时就“擎起右手用力地在自己脸上连打了两个嘴巴”,“打完之后,便心平气和起来,似乎打的是自己,被打的是别一个自己…… ——心满意足的得胜的躺下了”。

——自我摧残

人物形象

第四次:第27页,被王胡碰头遭到“生平第一件的屈辱”:谁认便骂谁!’他站起来,两手叉在腰间说。‘你的骨头痒么?’王胡也站起来,披上衣服说。阿Q以为他要逃了,抢进去就是一拳。”王胡“只一拉,阿Q跄跄踉踉的跌进去, …… 要拉到墙上照例去碰头”。“君子动口不动手!”阿Q歪着头说。

——畏强凌弱,懦弱卑怯

人物形象

第五处:第56页,挨了洋鬼子的哭丧棒:阿Q“知道大约要打了,赶紧抽紧筋骨,耸了肩膀等候着”。被打之后,“于他倒似乎完结了一件事,反而觉得轻松些,而且‘忘却’这一件祖传的宝贝也发生了效力,他慢慢的走,将到酒店门口,早已有些高兴了”。

欺软怕硬,奴性十足

人物形象

妄自尊大,自欺欺人

狭隘保守,盲目趋时

争强好胜,忍辱屈从

自轻自贱,心满意足

这就是阿Q的精神胜利法

它是一种自欺自贱自残的方式,屡屡遭受失败的他却从未“失败”过。现实处境糟糕却要各种荒唐的理由轻视任何人。这种自尊就是虚妄的妄自尊大。

所谓的优胜,只是内心的优胜,却是实际上的失败和屈辱。这种可怜而又可笑的化解尖锐冲突的方式鲁迅称之为“精神胜利法”。

人物形象

阿Q的双重人格

阿Q是羊而同时又是狼,可怜可恨。

“自己被人凌虐,但也可以凌虐别人;自己被人吃,但也可以吃别人。”

——鲁迅《坟·灯下漫笔》

“对于羊显现凶兽相,而对于凶兽则显羊相,所以即使显得凶兽相,也还是卑怯的国民。”

——鲁迅《华盖集 ·忽然想到(七)》

人物塑造

阿Q已成为一个不朽经典。但“这个沉默的魂不好勾勒,它看不见,摸不着”,结合“优胜记略”和“续优胜记略”这两章说说作者是如何来塑造这个典型形象的。

人物塑造

参考答案:

①个性化语言

“我们先前——比你阔的多啦!你算是什么东西!”“原来有保险灯在这里!”“你还不配……”“现在的世界太不成话,儿子打老子……寥寥几句,就勾勒出阿Q自轻自贱的丑态。

人物塑造

②夸张讽刺

例如阿Q被人打后,然而不到十秒钟,阿Q也心满意足的得胜的走了,他觉得他是第一个能够自轻自贱的人,除了‘自轻自贱’不算外,余下的就是‘第一个’。状元不也是‘第一个’么 ”运用了夸张的修辞手法,讽刺人物的精神病态。

人物塑造

③典型细节

例如阿Q和被他藐视的王胡比捉虱子,“好容易才捉到一个中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬”“他癞疮疤块块通红了,将衣服摔在地上,吐一口唾沫”,这些可笑的细节把阿Q既自负又自贱的情态活灵活现地写出来了。

心理描写

心理描写在西方文学创作中运用得较早、较普遍。相对来说,在我国传统文学中,心理描写则较为少见。阿Q的心理活动描写对刻画人物有什么作用

心理描写

参 考

阿Q常以“我的儿子会阔得多啦”奢谈未来;忌讳自己头上“几处不知起于何时的癞疮疤”,却又认为别人“还不酝 “仿佛在他头上的是一种高尚的光荣的癞头疮”;一方面因进了几回城而“更自负”,另一方面又认为城里人“条凳”的叫法和用“葱丝”的做法是错误的、“可笑”的;“被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头”而无力还手,“心里想,‘我总算被儿子打了’”而“心满意足的得胜”;“虽然是虫豸”,却又因“状元不也是‘第一个’么”而自傲。

心理描写

小说通过这样的心理描写,刻画出阿Q种种可笑可怜可悲的言谈举止,而其心理根源就是以自轻自贱、自欺欺人、畏强凌弱、对敌健忘为主要特点的“阿Q精神”。

文本探究

“优胜记略”和“续优胜记略”两章共描绘了阿Q的六次受辱,也就是六次“胜利”。为什么要把它们分成两章呢 合为一章可不可以 “续优胜记略”里的人物可以和“优胜记略”里的互换吗

文本探究

参考提示

“优胜记略”中阿Q的三次“胜利”:

①阿Q因为头上的癞疮疤和他人发生了口角,被人打了,他用“儿子打老子”取得了精神上的胜利;

②正因为“儿子打老子”,阿Q占了别人的便宜,又被别人暴打了一顿,他用“第一个”敢于自轻自贱的“状元”完胜了对方;

③阿Q在赌摊赢了钱,不明就里遭到了狂殴,钱没了,阿Q用自残的办法取得了安慰这三次的对手是身份不明的“闲人”。这些“闲人”在欺负阿Q。

文本探究

参考提示

“续优胜记略”中阿Q另外的三次“胜利”:

①阿Q被王胡打了,但他先欺负了“比自己地位低”的人;

②阿Q被假洋鬼子打了,但他先仇富和仇视有知识的人;

③阿Q欺负小尼姑。

阿Q的六次“胜利”所呈现出来的性质是不同的,甚至是相反的:“优胜记略”中,他被侮辱;“续优胜记略”中,他侮辱别人。两者不在同一个叙事层面,不能把它们放在同个叙事层次里,因此不可以合为一章,人物也不可以互换。

文本探究

有人说《阿Q正传》是一部“文不对题”的小说,从小说的大标题,到每一章的小标题,都与其对应的实际内容存在着强烈的悖反与对抗,显示了“名”与“实”之间的断裂请以“优胜纪略”“续优胜纪略”这两章标题为例谈谈你的看法。

文本探究

参考答案

所谓的“优胜”,只是阿Q病态心理的行为记录。他依靠自己的想象,制造出“先前阔”“儿子打老子”“我的儿子会阔得多啦!”等种种幻觉,以抵抗现实中的卑微和穷困,使自己成为想象中的胜利者,让自己陶醉在战胜对手的喜悦之中。

文本探究

当他在赌摊上赢的钱被人抢了之后,他通过打自己的嘴巴来获得心理平衡——“似乎打的是自己,被打的是别一个自己,不久也就仿佛是自己打了别个一般”;当他被假洋鬼子打了之后,他转而去欺负毫无反抗之力的小尼姑,这一仗,他大获全胜——“他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切‘晦气’都报了仇;而且奇怪,又仿佛全身比拍拍的响了之后更轻松,飘飘然的似乎要飞去了。”

文本探究

阿Q的这一病态心理达到了疯狂的程度,这与其说是胜利,不如说是卑怯。所以,“优胜”既不“优”,也无“胜”,文”“题”背离,“名”“实”不符,显得怪异又滑稽,形成了独特的审美风格。

合作探究

阿Q精神胜利法是怎样产生的?

提示:注意阿Q的身份、性格,注意周围环境,结合具体的情节甚至细节,以第三章“续优胜纪略”中的三件事为例。

愚昧,受压迫欺凌

遇强者

遇弱者

憎恶、反抗

欺凌

失败

胜利满足

自负、自贱、忘却

当阿Q遇到强者如假洋鬼子之流,不自觉地流露出鄙夷憎恶,自然被欺负被痛打,以阿Q的力量当然打不过人家,失败在所难免,但是他又不甘心失败,只得假想自己很了不起,或者自己作践自己以求得别人的饶恕,求得心理的平衡,或者干脆忘却,最终精神上轻松了,满足了。如果遇到的是弱者,如小尼姑,小D等,就极尽无赖之能事或大打出手,他痛苦屈辱迁移到别人身上,以获得心理上平衡和精神上的愉悦,这样,他就“胜利”了。

合作探究

合作探究

产生“精神胜利法”的根源

他处于被压迫被欺凌的环境中却愚昧麻木、不觉悟,加上受封建思想的毒害,心理只有尊卑观念,而分不清敌与我,混淆了是与非。而这也就是阿Q后来走上“革命”道路却成了替死鬼白白送掉性命的原因。

合作探究

“精神胜利法”的实质

一种自我安慰的心理现象,一种不思进取,逃避现实,随遇而安的处事方式。

合作探究

鲁迅对阿Q的态度

合作探究

阿Q形象的意义(主题)

阿Q是旧中国广大愚昧的不觉悟的农民的代表。小说节选部分集中写他的“精神胜利法”,暴露了旧中国国民愚昧懦弱的劣根性, “引起疗救的注意”。

鲁迅为什么要塑造这样的阿Q形象?

意图有两点

是“画出沉默国民的灵魂”,“暴露国民的弱点”,让读者了解长期封建统治所造成的可怕的国民的愚昧 ,意在“引起疗救的注意”;

是总结辛亥革命失败的教训,批判它的妥协性和不彻底性。

合作探究

合作探究

中国农民具有这种精神病态的三个原因:

第一,由于封建统治阶级的残酷压迫。

中国农民从一次次造反的失败中,错误地得出了造反没有出路的结论,而不造反又无法忍受现实和痛苦生活,只好寻求精神上的安慰,或求佛拜神,或寄希望于来世;

第二,由于自然经济的闭塞环境。

中国农民长期生活在小国寡民、自给自足的环境中,稍有满足便夜郎自大,盲目排外;

合作探究

中国农民具有这种精神病态的三个原因:

第三,由于封建家长制的家庭生活。

中国农民虽然其社会地位低贱,但在家庭中却具有至高无上的尊严,而且越是在外面受辱受压,就越是在家庭中称王称霸。

“精神胜利法”作为弱势群体的一种精神特征,不仅揭示出了中国国民性的劣根性,而且也揭示出了人类普遍的共同特征,因此,阿Q形象是一个具有世界意义的艺术典型。

文本探究

如何认识精神胜利法?(意义价值)

阿Q“精神胜利法”是一种心理现象。

表面上看起来,是对现实的无能为力,实际上包孕着内心深处的不满和抗议,是不甘心于失败、力图摆脱失败的心理表现。

当人们对物质上的解放感到绝望时,往往就去追寻精神上的解放来代替,就去追寻思想上的安慰,以摆脱完全的绝望处境。事实上这是在想象和幻觉中,充分发挥自己的能动作用。

文本探究

只不过在大多数人身上,这是偶然的表现,并且往往是实际胜利的前导;而在阿Q身上,这种精神胜利法居于统治地位。

这种区别不仅仅在于前者的偶然性,后者的经常性、必然性;更主要的还在于前者是准备面对现实,后者则是逃避现实。阿Q的精神胜利法就是这样形成的。

文本探究

由此可见,精神胜利法是一种具有世界意义的普遍现象,它在缺乏取得实际胜利的物质力量的人身上,特别是在社会地位卑微而又不觉悟的人身上尤为显著。偶一为之,并不可怕;陷在其中而不能自拔,忘却了实际的战斗,甚至构成一个人的行为方式和本质属性,则只能驱人走向毁灭之途。

主题思想

通过记叙阿Q 的 “精神胜利法”,讽刺了以阿Q 为代表的旧中国下层人民愚昧落后和麻木不仁,揭露和批判了封建礼教、封建道德对劳动人民的麻醉和毒害,从而表达了作者在改良悲惨的人生、唤醒沉睡的民众的愿望。

《阿Q正传》通过塑造阿Q形象,批判了国民性弱点,即批判“阿Q相”,揭露了当时社会的阶级压迫和剥削,反映了农民的苦难和革命要求,提出了农民的革命和出路问题,对革命前途问题进行了探索,表现了鲁迅高度的爱国主义精神和革命精神,深刻地揭露和批判了中国国民的劣根性和人性的“痼疾”。作者希望“揭出病苦,引起疗救的注意”,达到治病救人、改造国民性的目的。

鲁迅名言

1.哀其不幸,怒其不争。

2.愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光。就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

本课结束