10.1《兰亭集序》课件(60张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(60张PPT)2021-2022学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

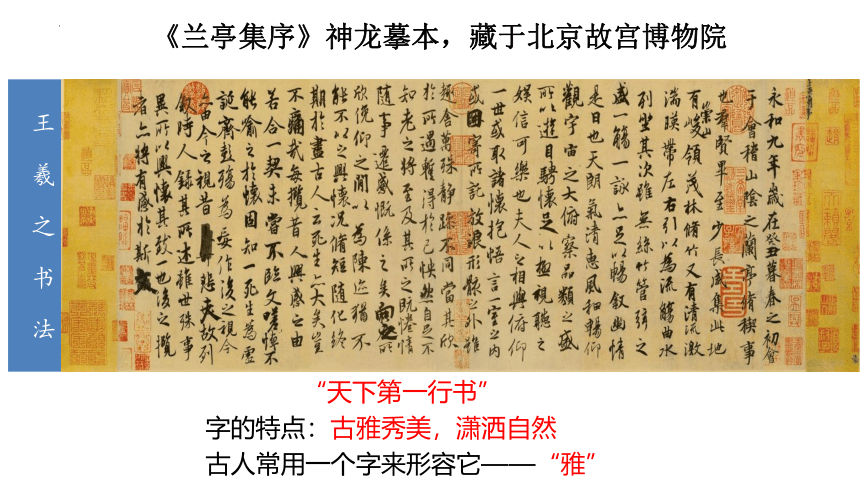

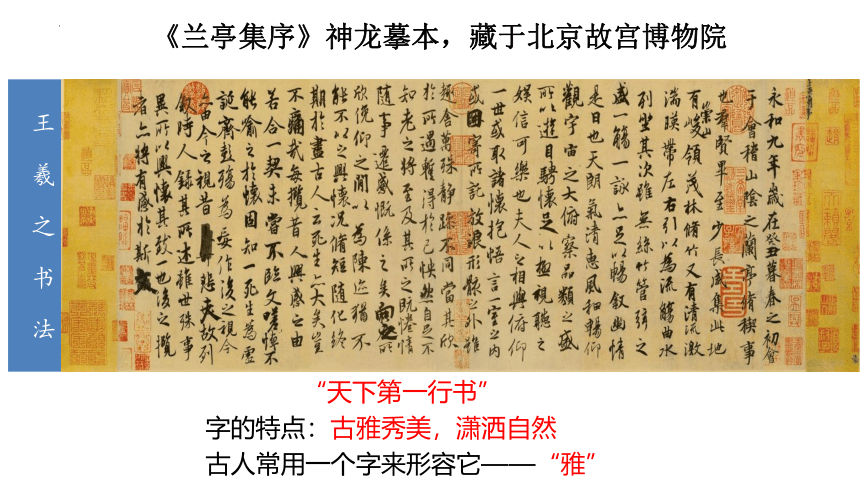

王羲之书法

“天下第一行书”

字的特点:古雅秀美,潇洒自然

古人常用一个字来形容它——“雅”

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

兰亭集序

王羲之

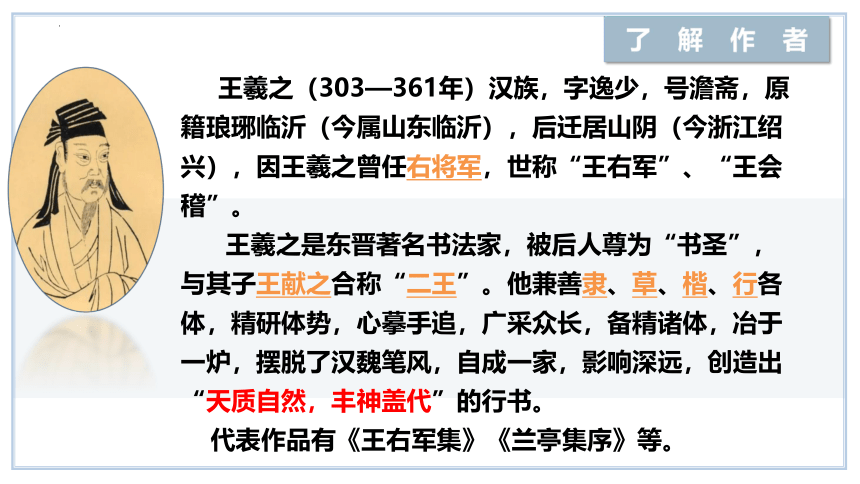

王羲之(303—361年)汉族,字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”、“王会稽”。

王羲之是东晋著名书法家,被后人尊为“书圣”,与其子王献之合称“二王”。他兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。

代表作品有《王右军集》《兰亭集序》等。

了解作者

了解作者

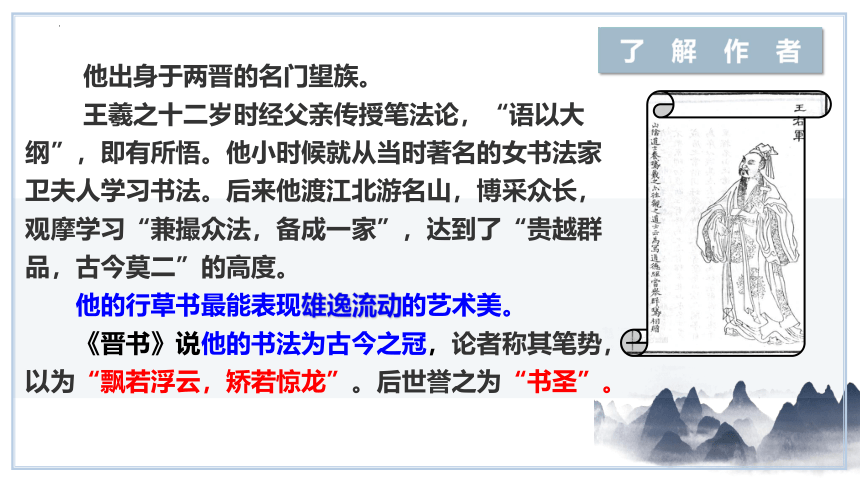

他出身于两晋的名门望族。

王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。后来他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

他的行草书最能表现雄逸流动的艺术美。

《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。

王羲之轶事

(1)袒腹东床

晋代的大士族郗鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王家让来人到东厢下逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。” 郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。

王羲之轶事

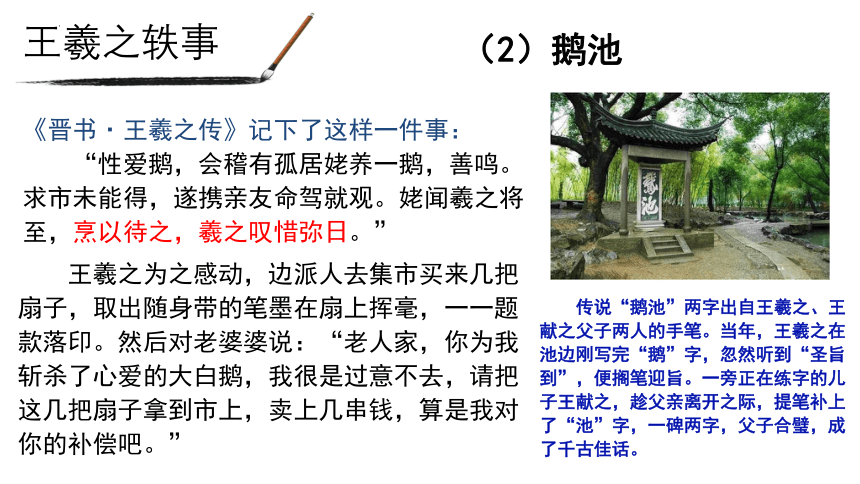

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:

“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

(2)鹅池

王羲之为之感动,边派人去集市买来几把扇子,取出随身带的笔墨在扇上挥毫,一一题款落印。然后对老婆婆说:“老人家,你为我斩杀了心爱的大白鹅,我很是过意不去,请把这几把扇子拿到市上,卖上几串钱,算是我对你的补偿吧。”

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

王羲之轶事

王羲之听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。

但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。”

王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

(3)以书换鹅

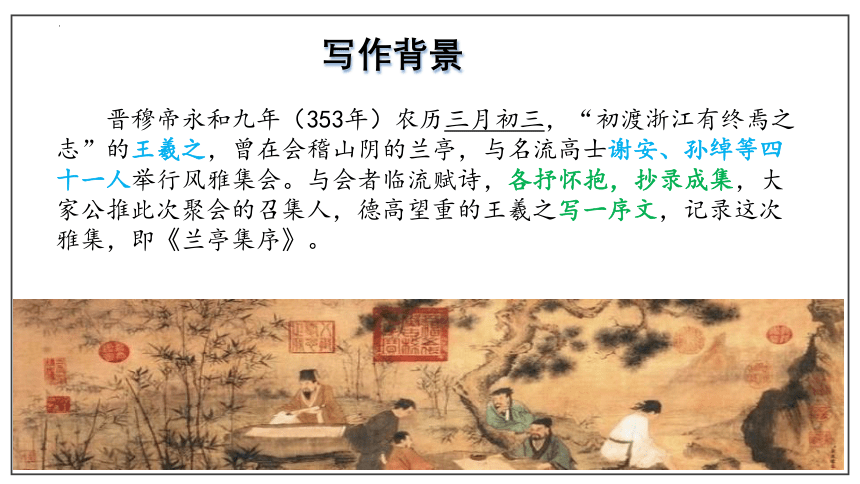

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭,与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

写作背景

《兰亭集序》

兰亭,东晋位于会稽郡山阴城,今绍兴城外的兰渚山下。

集,集会,此指暮春时诸生会于会稽山阴行修禊的聚会。

序,又名“序言”、“前言”、“引言”。

列于卷首叫“序”,位于于卷末叫“跋”。

作用:在于推荐介绍其人著作,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解此书。

解题

关于“序”

序:一种文体,也叫前言、引言之类的小篇幅文章,

大致可以分为三种类型:书序、赠序、宴集序。

书序 :著作或者诗文前说明或评价性文字。《扬州慢》小序

赠序:亲友间表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如《送东阳马生序》。

宴集序:指古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况并借此来表达一些人生之感,如《兰亭集序》。

创作背景

魏晋南北朝,是中国历史上政权更迭最频繁的时期。

两晋时期社会极剧动荡,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。再加之选士制度被氏族掌控,变成了朝堂贵族夺权倾轧的手段,致使士大夫人人自危,普遍崇尚老庄思想,追求清静无为,自由放任的生活,感叹人生无常,在文章中常流露出消极情绪。一时之间,黄老之学在朝堂与江湖都极为盛行。

玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气更盛,是玄言文学泛滥之时。

但王羲之一反常情,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,这不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

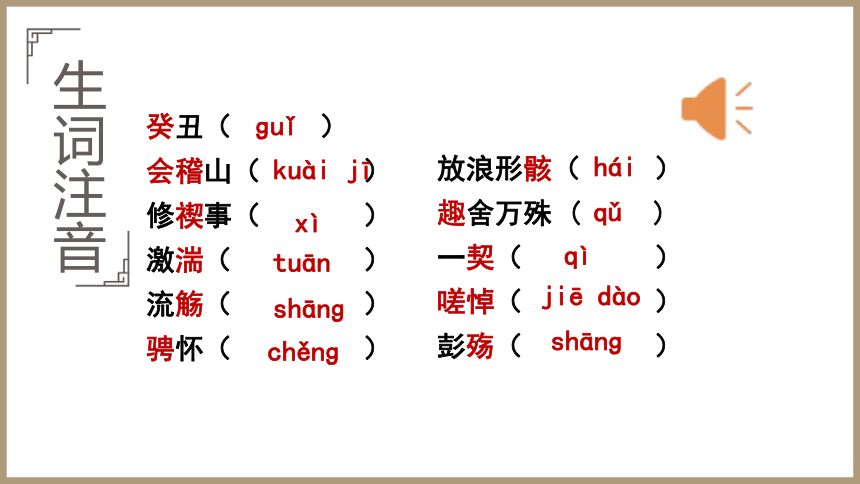

癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

shānɡ

生词注音

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

诵读文本:

请同学们朗读文本,根据文章的情感变化,划分段落层次:

(1、2)记叙兰亭集会盛况;

(3)抒发人生感慨;

(4)交代作序目的。

内容 情感

乐

痛

悲

14

整体感知

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带(于)左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

ɡuǐ

状语后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

名作动,围绕

酒杯

排列

古义:旁边

今义:次要的地位,第二

乐器

繁盛

作诗

举行

的

都

课文研读

形作名,年轻的人,年长的人

形作名,贤才

映衬

动词使动,使…流动

名作动,

饮酒

把它当作

深远高雅的情思

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

课文译文

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

之:定语后置的标志

和风

用来

动词使动,

使...放纵、

使...放开

副词作动词,穷尽

实在

古义:自然万物

今义:物品的种类

值得

这

第2自然段

课文研读

这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖舒畅。

抬头纵观广阔的天地,低头观察繁多的万物 ,借以纵展眼力,开阔胸怀,尽情地享受视听的乐趣,实在是高兴啊!

课文译文

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

会于会稽山阴之兰亭

状语后置

群贤毕至,少长咸集

形作名,贤人/年少/年长的人

列坐其次

古义:曲水的旁边 今义:次要的

虽无丝竹管弦之盛

定语后置

名作动:喝酒

一觞一咏

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

定语后置

足以极视听之娱

形作动:穷尽

一、寻“乐之由”

1、赏读1、2段,品兰亭之乐

以“活动记录者”的身份填写记录

活动事宜 具体表现

活动时间

活动地点

活动内容

活动环境

活动天气

参与人物

活动盛况

赏析探究

时间

暮春之初。

(天气)是日也,天朗气清,惠风和畅。

良辰

地点

会于会稽山阴之兰亭。

(环境)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

美景

人物

群贤毕至,少长咸集。

贤人

事件

引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱。

雅事

集会盛况

信 可 乐 也

谢灵运说过:“天下良辰美景,赏心乐事,四者难并。”

2、探究“乐之由”

在文中,王羲之是怎样解释他与山水之间的关系,表达他对自然的感受的?这是不是人生的“真乐”?

1、一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

2、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,

信可乐也。

视、听之乐只是文人雅士追求的感官之乐。

这种快乐是短暂的,肤浅的、瞬间的、简单的。

(1)永和九年

“永和”是东晋穆帝司马聃的第一个年号。

“年号”是中国古代封建王朝用来纪年的一种名号。从汉武帝起开始有年号,此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年,一个皇帝所用年号不限一个。

(2)修禊事也

修禊:古代民俗,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓(fú)除不祥。

(3)岁在癸丑

“癸丑”为干支之一,顺序为第50个。前一位是壬子,后一位是甲寅。干支是天干和地支的总称。把干支顺序相配,正好六十为一周,周而复始,循环记录。

文化常识积累

天干→ 甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬( rén)、癸(ɡuǐ)

地支→子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xūn)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”

春季的末一个月,也称“季春”。

古人按阴历(即农历),把一年十二个月分为春、夏、秋、冬四季,每季三个月,分别以孟、仲、季表示三个月的顺序。如“孟春”,指阴历一月。

文学常识

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因

寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所

遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;

助词,引起下文

取消句子独立性

古义:一俯一仰之间,表示时间短暂

今义:低头和抬头,泛指一举一动

兼词,之于

通“晤”,面对

有的人

通“取”,取向

高兴的样子

满足

不同

第3自然段

课文研读

古义:胸怀抱负

今义:抱在怀里;胸前

放纵 身体、形体

所爱好的事物

状语后置

一时

依,随着

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,

已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人

云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

等到

至、及

过去,以前

连接

指“向之”句

自然

第3自然段

课文研读

求得

因

形作名:大事状语后置

尚且

引起

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,性情安静和急躁各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感到高兴的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛呢?

课文译文

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

夫人之相与,俯仰一世

古今异义,今义:低头,抬头

或取诸怀抱

古今异义,今义:抱在怀里

悟言一室之内

通假/省略句/状语后置

(于)一室之内悟言

当其欣于所遇

状语后置

死生亦大矣

形作名:大事/判断句

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

1.如何面对世俗生活,作者概括了哪两类不同的人生态度?

静:谈玄悟道

躁:归隐山林

王羲之所处的时代是政治极为严酷、社会急剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。为此,他们有的人谈玄悟道,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨“不知老之将至”。

思“痛之因”

2、赏读第3段,思作者因何而痛?结合文本,你读出了哪些人生之痛?

1、夫人之相与,俯仰一世。

2、或取诸怀抱,悟言一室之内,或因寄所托,放浪形骸之外。

3、虽取舍,万殊静躁不同,当其欣其所遇。暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

4、向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

生命短暂之痛

谈玄悟道,

空谈理想,

放纵不羁、

虚度光阴之痛

满足于快感,蹉跎岁月,年华易老之痛。

美好总是容易逝去,人生无常之痛。

俯仰一世,老之将至

人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁

世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹

往事已逝之痛

修短随化,终期于尽

生死难测之痛

死生是大事, 岂不痛哉

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“往事已逝,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

痛

“岂不痛哉”

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里

为什么

欢乐总是乍现就凋落

走得最急的都是最美的时光

——席慕蓉《为什么》

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

像符契那样相合

面对

叹息悲伤

明白

本来

数词意动,把…看做一样

未成年而死去的人

无根据

意态,情趣

一个个

纵使

古义:这次(集会)的诗文

今义:指文化或文人,文雅

第4自然段

课文研读

形容词意动,把…看做相等

...的原因

发生,引起

著述

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(和我所感慨的)如同符契那样完全相合,总是面对着(他们的)文章而感叹悲伤,又不能明白于心。本来知道,把生和死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同的说法是虚妄之谈。后人看待今天,也像今人看待过去一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,纵使时代不同世事不同,但激起心中感慨的原因和人们的思想情趣是一样的。后世的读者对这次集会的诗文有所感慨。

课文译文

(今之视昔)

今(我)

(后之视今)

每览昔人兴感之由,若合一契

悲

千古同

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

1.“悲夫”,因何而悲?

文本研读

2.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

(1) 批判当时的社会现实和世人的思想主流,反驳当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,明确地肯定了生命的价值。

(2)作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。活着和死去是人生的大事,二者不可等量齐观,劝诫当时及后世的人们热爱生命,珍惜光阴,有所作为。

1.写修禊事,是为了祈福消灾。

人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡与生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事。

2.想到人世之间诸多悲伤哀痛之事。

作者由眼前美景乐事不由自主想到人生一世的短暂、多变、易逝...由此引发作者对庸碌人生的深切悲哀。

3.历览前贤之文,难表共情之心。

作者由眼前想到自己与过往先贤之情相似,

却又难以直言道出这种相通的情感,只能寄托于

这篇文章,希望后人能够与之共情。

探究思考1:作者的情绪为何会由乐转为悲痛

作诗的理由

作诗的情形

成书的经过

成书的意义

借题发挥

(一觞一咏,

亦足以畅叙幽情)

(后之览者,亦有感于斯文)

(修禊事也,群贤毕至)

(故列叙时人,录其所述)

(诗人的生死观)

探究思考2:为什么说这是一篇书序?

结构

乐

痛

悲

良辰、美景、贤人、雅事

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

宇宙永恒,人生短暂,体会一致,千古不变

1-2段兰亭盛会

3段写人生感慨

4段交代作序目的

情感

变化

小结:王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

文本特色

(1)立意高远,蕴藉深长。

作者善于以小见大,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

(2)对偶工整,骈散结合,长短不一,错落中见精致。

①群贤毕至,少长咸集。

两个四字句,前者写与会者素质高,后句写与会者来源广,读来朗朗上口。

②仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

前句遥看宇宙,思绪飞扬;后者写回望大地,心潮澎湃。感情美与形式美达到高度统一。

文自清新,意境高远

(3)表现手法多样,写景、叙事、抒情有机结合。

①写景。

如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,描写兰亭四周的景色,渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。

②叙事。

如“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形,也表现了与会人士的高雅情致。

文本特色

(3)表现手法多样,写景、叙事、抒情有机结合。

③抒情。

如“情随事迁,感慨系之矣”,是历来脍炙人ロ的名句,表达了古往今来的人们的普遍感受:感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。又如“临文嗟悼”,写出了许多人读古人文章时的共同体验,引起了人们在感情上的共吗。

④议论。

如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的文人士大夫崇尚老庄,喜好虚无的作风。作者能与时风相悖,对老庄这种思想进行大胆否定,是难能可贵的。

文本特色

通假字

1.趣舍万殊

2.悟言一室之内

“趣”通“取”

“悟”通“晤”,意为“面对面”

古今异义

1.列坐其次

古义:旁边。

今义:次第较后;第二(用于列举事项);次要的地位。

2.俯察品类之盛

古义:指自然界的万物。

今义:物品的种类。

3.俯仰一世

古义:一俯一仰之间,表示时间短暂。

今义:低头和抬头,泛指一举一动。

4.后之览者,亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文。

今义:指文化或文人;文雅。

词类活用

1.群贤毕至

2.少长咸集

3.一觞一咏

4.齐彭殇为妄作

5.固知一死生为虚诞

形作名,贤士

形作名,年轻、年长的人

名作动,喝酒

意动用法,把……看作相等

意动用法,把……看作一样

文言句式

1.死生亦大矣

2.一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

3.其致一也

4.会于会稽山阴之兰亭

5.当其欣于所遇

6.不能喻之于怀

7.亦将有感于斯文

8.仰观宇宙之大

9.俯察品类之盛

判断句

判断句

判断句

状语后置状语后置状语后置

状语后置定语后置

定语后置

【判断句】

①“者”“也”为标志。

例:师者,所以传道受业解惑也。

和氏璧,天下所共传宝也。

四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

沛公之参乘樊哙者也。

②用“为”表判断。

例:如今人方为刀俎,我为鱼肉

③用副词“乃、则、皆、诚、非”等表判断。

例:此则岳阳楼之大观也。

④在汉、魏以后,“是”作判断动词逐渐增多。

例:萍水相逢,尽是他乡之客。

⑤语意上的判断。

例:臣窃以为其人勇士。

第

肆

章

文学知识

‖古代书法名家:

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

赵董——指元代赵孟頫,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

元宵:元月十五,赏灯吃汤圆。

修禊:三月三日,临水宴饮、洗涤不祥。

寒食:约在清明节前一、二日,禁火寒食。

端午:五月五日。

七夕:七月七日。

中秋:八月十五日。

重阳:九月九日,登高、赏菊、饮酒、敬老。

‖传统习俗:

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——(曹操《短歌行》)

“人生一世间,忽若暮春草” —— (徐干《室思》)

“但恐须臾间,魂气随风飘”。 —— (阮籍《咏怀》)

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— (王勃《滕王阁序》)

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— (苏轼《前赤壁赋》)

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

——(毛泽东《采桑子·重阳》)

抒人生无常之感、发时不我待之叹

死生亦大矣

1.庄子:鼓盆而歌(齐生死)

2.司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

(从人生意义来讲)

3.陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”(坦然面对)

4.文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

(从人生意义来讲)

5.史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”(从生命规律来讲)

挖素材

【素材一】

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

人在面对眼前优美风景时,斟满一杯酒,“流觞曲水”,那份悠然和沉醉,是令无数文人雅士追慕的个性释放。沉醉于酒中方能使人忘却世俗之累,挣脱人生羁绊,很容易融入生生不息的大自然中,感悟有限的人生,从中领悟永恒的哲理,达到物我两忘的境界。柳宗元在生之绝境时移情于山,“心凝形释,与万化冥合”。刘禹锡在仕途多舛时着眼自然,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。古代文人多在逆境中因自然万物欣欣向荣而喜,使精神超脱外物的羁绊,而在天地间获得永生!

自然与人生

【素材二】

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

人总是要面对死亡的,任何生命都无法抗拒时间的无情吞噬。“死亡”是如此强大而不可抗拒,因而个体生命在它面前是如此渺小而脆弱。因此,谁都无法回避对死亡的思考。林语堂说:“能见到死亡的人也能见到人类喜剧的意识,于是他很迅速地变成诗人了。”王羲之就是这样的诗人。他深知“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,忘生死,轻成败,是基于对生命本质和人生真谛的感悟。因而他们对有限的生命倍加珍惜,在平平淡淡、从从容容中书写出生命价值的箴言。

生死与人生

生命的厚重不在于时间长短,而是在于生命的价值多少。拓宽生命,生命才更有价值。东晋书法家王羲之临池学书,池水尽黑。他“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,恣情天地之中,放浪形骸之外。醉卧兰亭,醒叹世事,用一枝短竹将中华的筋骨与神色定格于方寸之上,他用一篇短序将人生的脉络与生命的真谛陈置于字句之间,因拓展了生命的宽度使自己的生命更有价值,因而名垂史册。

[课文适用话题] 生命的意义和价值

[拓展素材] 生命的意义和价值

[拓展素材] 生命的意义和价值

[拓展素材] 生命的意义和价值

王羲之书法

“天下第一行书”

字的特点:古雅秀美,潇洒自然

古人常用一个字来形容它——“雅”

《兰亭集序》神龙摹本,藏于北京故宫博物院

兰亭集序

王羲之

王羲之(303—361年)汉族,字逸少,号澹斋,原籍琅琊临沂(今属山东临沂),后迁居山阴(今浙江绍兴),因王羲之曾任右将军,世称“王右军”、“王会稽”。

王羲之是东晋著名书法家,被后人尊为“书圣”,与其子王献之合称“二王”。他兼善隶、草、楷、行各体,精研体势,心摹手追,广采众长,备精诸体,冶于一炉,摆脱了汉魏笔风,自成一家,影响深远,创造出“天质自然,丰神盖代”的行书。

代表作品有《王右军集》《兰亭集序》等。

了解作者

了解作者

他出身于两晋的名门望族。

王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲”,即有所悟。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。后来他渡江北游名山,博采众长,观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。

他的行草书最能表现雄逸流动的艺术美。

《晋书》说他的书法为古今之冠,论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。

王羲之轶事

(1)袒腹东床

晋代的大士族郗鉴欲与王氏家族联姻,就派了门生到王家去择婿。

王家让来人到东厢下逐一观察他的子侄。 门生回去后对郗鉴回报说:“王氏的诸少年都不错。他们听说来人是郗家派来选女婿的,都一个个神态矜持。只有一个人在东床上袒胸露腹地吃东西,好像不知道有这回事一样。” 郗鉴听了,说:“这就是我要找的佳婿。”后来一打听,知道坦腹而食的人是王羲之,就把女儿嫁给了他。

王羲之轶事

《晋书·王羲之传》记下了这样一件事:

“性爱鹅,会稽有孤居姥养一鹅,善鸣。求市未能得,遂携亲友命驾就观。姥闻羲之将至,烹以待之,羲之叹惜弥日。”

(2)鹅池

王羲之为之感动,边派人去集市买来几把扇子,取出随身带的笔墨在扇上挥毫,一一题款落印。然后对老婆婆说:“老人家,你为我斩杀了心爱的大白鹅,我很是过意不去,请把这几把扇子拿到市上,卖上几串钱,算是我对你的补偿吧。”

传说“鹅池”两字出自王羲之、王献之父子两人的手笔。当年,王羲之在池边刚写完“鹅”字,忽然听到“圣旨到”,便搁笔迎旨。一旁正在练字的儿子王献之,趁父亲离开之际,提笔补上了“池”字,一碑两字,父子合璧,成了千古佳话。

王羲之轶事

王羲之听说山阴有一位道士养了十几只好鹅,就特地跑到道观去欣赏,并且不惜重金,希望道士把鹅卖给他。

但是无论王羲之如何请求,道士就是不肯。后来道士说:“若你帮我写一部《道德经》,我就把鹅送给你。”

王羲之听了,非常高兴,说:“这有什么困难,你为何不早说?”立刻进道观写字,完成后才欢欢喜喜地赶着这群鹅回家。

(3)以书换鹅

晋穆帝永和九年(353年)农历三月初三,“初渡浙江有终焉之志”的王羲之,曾在会稽山阴的兰亭,与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

写作背景

《兰亭集序》

兰亭,东晋位于会稽郡山阴城,今绍兴城外的兰渚山下。

集,集会,此指暮春时诸生会于会稽山阴行修禊的聚会。

序,又名“序言”、“前言”、“引言”。

列于卷首叫“序”,位于于卷末叫“跋”。

作用:在于推荐介绍其人著作,说明写作过程、写作目的、主要内容或说明一些同本书有关的事情,帮助读者更好地去阅读或理解此书。

解题

关于“序”

序:一种文体,也叫前言、引言之类的小篇幅文章,

大致可以分为三种类型:书序、赠序、宴集序。

书序 :著作或者诗文前说明或评价性文字。《扬州慢》小序

赠序:亲友间表达惜别、祝愿、劝勉之意时相赠的文章,如《送东阳马生序》。

宴集序:指古人宴集时,常一同赋诗,诗成后公推一人作序,说明情况并借此来表达一些人生之感,如《兰亭集序》。

创作背景

魏晋南北朝,是中国历史上政权更迭最频繁的时期。

两晋时期社会极剧动荡,统治集团内部互相倾轧,残杀现象时有发生。再加之选士制度被氏族掌控,变成了朝堂贵族夺权倾轧的手段,致使士大夫人人自危,普遍崇尚老庄思想,追求清静无为,自由放任的生活,感叹人生无常,在文章中常流露出消极情绪。一时之间,黄老之学在朝堂与江湖都极为盛行。

玄学盛行,对士人的思想,生活以及文学创作都产生了很复杂的影响。文学创作内容消沉,出世入仙和逃避现实的情调很浓。东晋时期,清谈老庄玄理的风气更盛,是玄言文学泛滥之时。

但王羲之一反常情,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,这不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。

癸丑( )

会稽山( )

修禊事( )

激湍( )

流觞( )

骋怀( )

ɡuǐ

kuài jī

xì

tuān

shānɡ

chěnɡ

hái

qǔ

qì

jiē dào

shānɡ

生词注音

放浪形骸( )

趣舍万殊 ( )

一契( )

嗟悼( )

彭殇( )

诵读文本:

请同学们朗读文本,根据文章的情感变化,划分段落层次:

(1、2)记叙兰亭集会盛况;

(3)抒发人生感慨;

(4)交代作序目的。

内容 情感

乐

痛

悲

14

整体感知

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带(于)左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1自然段

ɡuǐ

状语后置

春季的末一个月

一种祭礼

高高的竹子

都

县名

名作动,围绕

酒杯

排列

古义:旁边

今义:次要的地位,第二

乐器

繁盛

作诗

举行

的

都

课文研读

形作名,年轻的人,年长的人

形作名,贤才

映衬

动词使动,使…流动

名作动,

饮酒

把它当作

深远高雅的情思

古人的一种游艺项目,众人坐在环曲的溪水边,把酒杯放在水面上任其漂动,停于某人处,即取而饮之,或吟咏诗赋来代替。

流觞曲水

永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边进行消灾求福的活动。许多有声望有才气的人都来了,有年轻的,也有年长的都聚集在一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)左右辉映环绕,把水引到(亭中)环形水渠里来,让酒杯漂流水上(供人们取饮),人们在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以痛快地表达各自幽雅的情怀。

课文译文

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

之:定语后置的标志

和风

用来

动词使动,

使...放纵、

使...放开

副词作动词,穷尽

实在

古义:自然万物

今义:物品的种类

值得

这

第2自然段

课文研读

这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖舒畅。

抬头纵观广阔的天地,低头观察繁多的万物 ,借以纵展眼力,开阔胸怀,尽情地享受视听的乐趣,实在是高兴啊!

课文译文

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

会于会稽山阴之兰亭

状语后置

群贤毕至,少长咸集

形作名,贤人/年少/年长的人

列坐其次

古义:曲水的旁边 今义:次要的

虽无丝竹管弦之盛

定语后置

名作动:喝酒

一觞一咏

仰观宇宙之大,俯察品类之盛

定语后置

足以极视听之娱

形作动:穷尽

一、寻“乐之由”

1、赏读1、2段,品兰亭之乐

以“活动记录者”的身份填写记录

活动事宜 具体表现

活动时间

活动地点

活动内容

活动环境

活动天气

参与人物

活动盛况

赏析探究

时间

暮春之初。

(天气)是日也,天朗气清,惠风和畅。

良辰

地点

会于会稽山阴之兰亭。

(环境)此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右。

美景

人物

群贤毕至,少长咸集。

贤人

事件

引以为流觞曲水,列坐其次,虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱。

雅事

集会盛况

信 可 乐 也

谢灵运说过:“天下良辰美景,赏心乐事,四者难并。”

2、探究“乐之由”

在文中,王羲之是怎样解释他与山水之间的关系,表达他对自然的感受的?这是不是人生的“真乐”?

1、一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

2、仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,

信可乐也。

视、听之乐只是文人雅士追求的感官之乐。

这种快乐是短暂的,肤浅的、瞬间的、简单的。

(1)永和九年

“永和”是东晋穆帝司马聃的第一个年号。

“年号”是中国古代封建王朝用来纪年的一种名号。从汉武帝起开始有年号,此后每个皇帝即位都要改元,并以年号纪年,一个皇帝所用年号不限一个。

(2)修禊事也

修禊:古代民俗,于农历三月上旬的巳日(三国魏以后始固定为三月初三)到水边嬉戏,以祓(fú)除不祥。

(3)岁在癸丑

“癸丑”为干支之一,顺序为第50个。前一位是壬子,后一位是甲寅。干支是天干和地支的总称。把干支顺序相配,正好六十为一周,周而复始,循环记录。

文化常识积累

天干→ 甲、乙、丙、丁、戊(wù)、己、庚、辛、壬( rén)、癸(ɡuǐ)

地支→子、丑、寅、卯(mǎo)、辰(chén)、巳(sì)、午、未、申、酉(yǒu)、戌(xūn)、亥(hài)

十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,古人以此作为年、月、日、时的序号,叫“干支纪法”

春季的末一个月,也称“季春”。

古人按阴历(即农历),把一年十二个月分为春、夏、秋、冬四季,每季三个月,分别以孟、仲、季表示三个月的顺序。如“孟春”,指阴历一月。

文学常识

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因

寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所

遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;

助词,引起下文

取消句子独立性

古义:一俯一仰之间,表示时间短暂

今义:低头和抬头,泛指一举一动

兼词,之于

通“晤”,面对

有的人

通“取”,取向

高兴的样子

满足

不同

第3自然段

课文研读

古义:胸怀抱负

今义:抱在怀里;胸前

放纵 身体、形体

所爱好的事物

状语后置

一时

依,随着

及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之间,

已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人

云:“死生亦大矣”,岂不痛哉!

等到

至、及

过去,以前

连接

指“向之”句

自然

第3自然段

课文研读

求得

因

形作名:大事状语后置

尚且

引起

人与人相交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的抱负志趣,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人随着自己所爱好的事物寄托情怀,不受任何约束放纵地生活。尽管各人的爱好千差万别,性情安静和急躁各不相同,但当他对所接触的事物感到高兴,一时很自得,快乐而满足,竟不觉得衰老将要到来;等到他对自己喜爱的事物感到厌倦,心情随着事物的变化而变化,感慨也就随着产生了。从前感到高兴的事,转眼之间,已成为陈迹了,还不能不因此而引起心中的感慨;何况人的寿命长短听凭造化,终归于尽。古人说:“死和生是一件大事啊。”这怎么不叫人悲痛呢?

课文译文

思考问题:请判断下列句子中的文言现象

夫人之相与,俯仰一世

古今异义,今义:低头,抬头

或取诸怀抱

古今异义,今义:抱在怀里

悟言一室之内

通假/省略句/状语后置

(于)一室之内悟言

当其欣于所遇

状语后置

死生亦大矣

形作名:大事/判断句

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。

1.如何面对世俗生活,作者概括了哪两类不同的人生态度?

静:谈玄悟道

躁:归隐山林

王羲之所处的时代是政治极为严酷、社会急剧动荡的年代,“天下名士,少有全者”,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中。因此,天下名士,首要任务是保全性命。为此,他们有的人谈玄悟道,有的人归隐山林,“放浪形骸”之外。

他们陶醉于一时的快乐,追求暂时的满足。可就在一时的满足和陶醉中,岁月流逝,青春已经不再,而功业无成,作者自然发出人生的感慨“不知老之将至”。

思“痛之因”

2、赏读第3段,思作者因何而痛?结合文本,你读出了哪些人生之痛?

1、夫人之相与,俯仰一世。

2、或取诸怀抱,悟言一室之内,或因寄所托,放浪形骸之外。

3、虽取舍,万殊静躁不同,当其欣其所遇。暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

4、向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。

况修短随化,终期于尽。

生命短暂之痛

谈玄悟道,

空谈理想,

放纵不羁、

虚度光阴之痛

满足于快感,蹉跎岁月,年华易老之痛。

美好总是容易逝去,人生无常之痛。

俯仰一世,老之将至

人生短暂之痛

所之既倦,情随事迁

世事无常之痛

向之所欣,已为陈迹

往事已逝之痛

修短随化,终期于尽

生死难测之痛

死生是大事, 岂不痛哉

这是痛惜之情,是对“人生短暂,世事无常”“往事已逝,命运难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

痛

“岂不痛哉”

生命是一团欲望,欲望不能满足便痛苦,满足便无聊,人生就在痛苦和无聊之间摇摆。

——叔本华

在长长的一生里

为什么

欢乐总是乍现就凋落

走得最急的都是最美的时光

——席慕蓉《为什么》

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

像符契那样相合

面对

叹息悲伤

明白

本来

数词意动,把…看做一样

未成年而死去的人

无根据

意态,情趣

一个个

纵使

古义:这次(集会)的诗文

今义:指文化或文人,文雅

第4自然段

课文研读

形容词意动,把…看做相等

...的原因

发生,引起

著述

每当我看到古人(对死生)发生感慨的原因,(和我所感慨的)如同符契那样完全相合,总是面对着(他们的)文章而感叹悲伤,又不能明白于心。本来知道,把生和死等同的说法是不真实的,把长寿和短命等同的说法是虚妄之谈。后人看待今天,也像今人看待过去一样,真是可悲啊!因此我一一记下参加这次聚会的人,抄录了他们的诗作,纵使时代不同世事不同,但激起心中感慨的原因和人们的思想情趣是一样的。后世的读者对这次集会的诗文有所感慨。

课文译文

(今之视昔)

今(我)

(后之视今)

每览昔人兴感之由,若合一契

悲

千古同

作者悲古人,悲时人,亦悲后人。——死生之大

一死生为虚诞 齐彭殇为妄作

后之览者,亦将有感于斯文

1.“悲夫”,因何而悲?

文本研读

2.“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”表达了作者怎样的生死观?

(1) 批判当时的社会现实和世人的思想主流,反驳当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,明确地肯定了生命的价值。

(2)作者认为人不管以怎样的方式活着,生命都在不知不觉中逝去,而寿命的长短只能听凭造化,最终归于结束。活着和死去是人生的大事,二者不可等量齐观,劝诫当时及后世的人们热爱生命,珍惜光阴,有所作为。

1.写修禊事,是为了祈福消灾。

人生最大的福莫过于健康而快乐地活着,最大的灾莫过于死亡,所以由此想到死亡与生命,想到美的东西包括生命本身,随着时间的流逝总要归于消亡,于是便产生了浓浓的惆怅和哀痛,是自然的事。

2.想到人世之间诸多悲伤哀痛之事。

作者由眼前美景乐事不由自主想到人生一世的短暂、多变、易逝...由此引发作者对庸碌人生的深切悲哀。

3.历览前贤之文,难表共情之心。

作者由眼前想到自己与过往先贤之情相似,

却又难以直言道出这种相通的情感,只能寄托于

这篇文章,希望后人能够与之共情。

探究思考1:作者的情绪为何会由乐转为悲痛

作诗的理由

作诗的情形

成书的经过

成书的意义

借题发挥

(一觞一咏,

亦足以畅叙幽情)

(后之览者,亦有感于斯文)

(修禊事也,群贤毕至)

(故列叙时人,录其所述)

(诗人的生死观)

探究思考2:为什么说这是一篇书序?

结构

乐

痛

悲

良辰、美景、贤人、雅事

快乐短暂,欲望无限、生命有尽

宇宙永恒,人生短暂,体会一致,千古不变

1-2段兰亭盛会

3段写人生感慨

4段交代作序目的

情感

变化

小结:王羲之对生死的深刻思考(人生态度)

文章通过记叙兰亭集会的盛况、作者对生命的思考,抒写了乐生痛死这一人类所共有的感情,彻底否定了老庄“一死生,齐彭殇”的虚无主义的人生态度,从而树立了自己的生命意识-----“死生亦大矣”,表达了一种积极处事的人生态度。

主旨归纳:

文本特色

(1)立意高远,蕴藉深长。

作者善于以小见大,从一次普通的游宴活动谈到了他的生死观,并以此批判了当时士大夫阶层中崇尚虚无的思想倾向,使全篇在立意上显得不同凡响。

(2)对偶工整,骈散结合,长短不一,错落中见精致。

①群贤毕至,少长咸集。

两个四字句,前者写与会者素质高,后句写与会者来源广,读来朗朗上口。

②仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

前句遥看宇宙,思绪飞扬;后者写回望大地,心潮澎湃。感情美与形式美达到高度统一。

文自清新,意境高远

(3)表现手法多样,写景、叙事、抒情有机结合。

①写景。

如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,描写兰亭四周的景色,渲染了清幽的气氛,使人心旷神怡。

②叙事。

如“引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情”,记的是亭中游宴的情形,也表现了与会人士的高雅情致。

文本特色

(3)表现手法多样,写景、叙事、抒情有机结合。

③抒情。

如“情随事迁,感慨系之矣”,是历来脍炙人ロ的名句,表达了古往今来的人们的普遍感受:感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。又如“临文嗟悼”,写出了许多人读古人文章时的共同体验,引起了人们在感情上的共吗。

④议论。

如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的文人士大夫崇尚老庄,喜好虚无的作风。作者能与时风相悖,对老庄这种思想进行大胆否定,是难能可贵的。

文本特色

通假字

1.趣舍万殊

2.悟言一室之内

“趣”通“取”

“悟”通“晤”,意为“面对面”

古今异义

1.列坐其次

古义:旁边。

今义:次第较后;第二(用于列举事项);次要的地位。

2.俯察品类之盛

古义:指自然界的万物。

今义:物品的种类。

3.俯仰一世

古义:一俯一仰之间,表示时间短暂。

今义:低头和抬头,泛指一举一动。

4.后之览者,亦将有感于斯文

古义:这次集会的诗文。

今义:指文化或文人;文雅。

词类活用

1.群贤毕至

2.少长咸集

3.一觞一咏

4.齐彭殇为妄作

5.固知一死生为虚诞

形作名,贤士

形作名,年轻、年长的人

名作动,喝酒

意动用法,把……看作相等

意动用法,把……看作一样

文言句式

1.死生亦大矣

2.一死生为虚诞,齐彭殇为妄作

3.其致一也

4.会于会稽山阴之兰亭

5.当其欣于所遇

6.不能喻之于怀

7.亦将有感于斯文

8.仰观宇宙之大

9.俯察品类之盛

判断句

判断句

判断句

状语后置状语后置状语后置

状语后置定语后置

定语后置

【判断句】

①“者”“也”为标志。

例:师者,所以传道受业解惑也。

和氏璧,天下所共传宝也。

四人者,庐陵萧君圭君玉,长乐王回深父,余弟安国平父,安上纯父。

沛公之参乘樊哙者也。

②用“为”表判断。

例:如今人方为刀俎,我为鱼肉

③用副词“乃、则、皆、诚、非”等表判断。

例:此则岳阳楼之大观也。

④在汉、魏以后,“是”作判断动词逐渐增多。

例:萍水相逢,尽是他乡之客。

⑤语意上的判断。

例:臣窃以为其人勇士。

第

肆

章

文学知识

‖古代书法名家:

二王——指东晋王羲之、王献之父子。前者为书圣。

钟王——三国魏钟繇、东晋王羲之

初唐四大书法家--虞世南、欧阳询、褚遂良、薛稷

唐草书的杰出代表“颠张醉素”--张旭和怀素

颜柳——唐书家颜真卿、柳公权,书史上又有“颜筋柳骨”之称。二张——指东汉张芝、唐代张旭二位善草书之书家

苏黄米蔡——宋“四大家”苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄

赵董——指元代赵孟頫,明之董其昌

邢张米董——晚明四大家邢侗、张瑞图、米万钟、董其昌四人

元宵:元月十五,赏灯吃汤圆。

修禊:三月三日,临水宴饮、洗涤不祥。

寒食:约在清明节前一、二日,禁火寒食。

端午:五月五日。

七夕:七月七日。

中秋:八月十五日。

重阳:九月九日,登高、赏菊、饮酒、敬老。

‖传统习俗:

“对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。”

——(曹操《短歌行》)

“人生一世间,忽若暮春草” —— (徐干《室思》)

“但恐须臾间,魂气随风飘”。 —— (阮籍《咏怀》)

“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数。”

—— (王勃《滕王阁序》)

“哀吾生之须臾,羡长江之无穷。”

—— (苏轼《前赤壁赋》)

“人生易老天难老,岁岁重阳,今又重阳。”

——(毛泽东《采桑子·重阳》)

抒人生无常之感、发时不我待之叹

死生亦大矣

1.庄子:鼓盆而歌(齐生死)

2.司马迁:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”

(从人生意义来讲)

3.陶渊明:“亲戚或余悲,他人亦已歌。死去何所道,托体同山阿。”(坦然面对)

4.文天祥:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

(从人生意义来讲)

5.史铁生:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日。”(从生命规律来讲)

挖素材

【素材一】

此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

人在面对眼前优美风景时,斟满一杯酒,“流觞曲水”,那份悠然和沉醉,是令无数文人雅士追慕的个性释放。沉醉于酒中方能使人忘却世俗之累,挣脱人生羁绊,很容易融入生生不息的大自然中,感悟有限的人生,从中领悟永恒的哲理,达到物我两忘的境界。柳宗元在生之绝境时移情于山,“心凝形释,与万化冥合”。刘禹锡在仕途多舛时着眼自然,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”。古代文人多在逆境中因自然万物欣欣向荣而喜,使精神超脱外物的羁绊,而在天地间获得永生!

自然与人生

【素材二】

固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。

人总是要面对死亡的,任何生命都无法抗拒时间的无情吞噬。“死亡”是如此强大而不可抗拒,因而个体生命在它面前是如此渺小而脆弱。因此,谁都无法回避对死亡的思考。林语堂说:“能见到死亡的人也能见到人类喜剧的意识,于是他很迅速地变成诗人了。”王羲之就是这样的诗人。他深知“一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,忘生死,轻成败,是基于对生命本质和人生真谛的感悟。因而他们对有限的生命倍加珍惜,在平平淡淡、从从容容中书写出生命价值的箴言。

生死与人生

生命的厚重不在于时间长短,而是在于生命的价值多少。拓宽生命,生命才更有价值。东晋书法家王羲之临池学书,池水尽黑。他“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”,恣情天地之中,放浪形骸之外。醉卧兰亭,醒叹世事,用一枝短竹将中华的筋骨与神色定格于方寸之上,他用一篇短序将人生的脉络与生命的真谛陈置于字句之间,因拓展了生命的宽度使自己的生命更有价值,因而名垂史册。

[课文适用话题] 生命的意义和价值

[拓展素材] 生命的意义和价值

[拓展素材] 生命的意义和价值

[拓展素材] 生命的意义和价值