9.3 巴西 教学设计-(表格式)

图片预览

文档简介

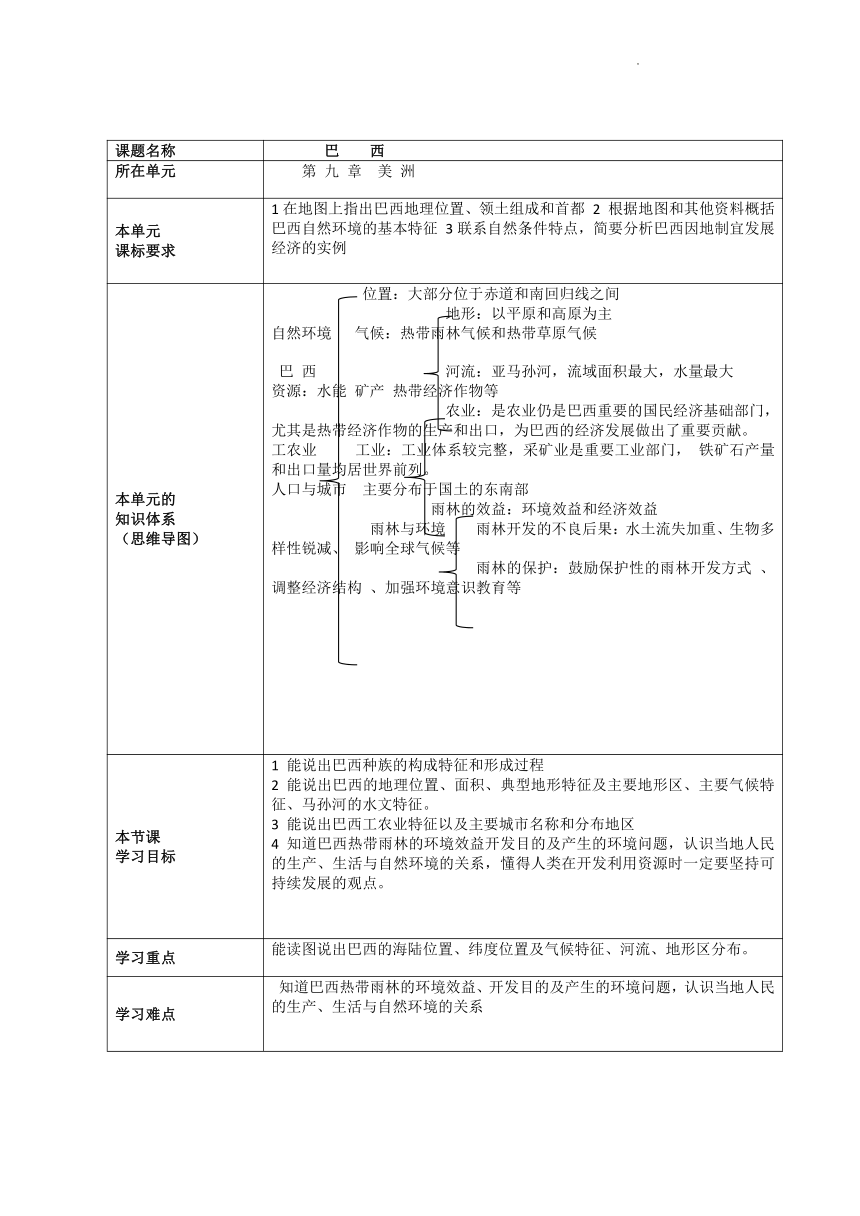

课题名称 巴 西

所在单元 第 九 章 美 洲

本单元 课标要求 1在地图上指出巴西地理位置、领土组成和首都 2 根据地图和其他资料概括巴西自然环境的基本特征 3联系自然条件特点,简要分析巴西因地制宜发展经济的实例

本单元的 知识体系 (思维导图) 位置:大部分位于赤道和南回归线之间 地形:以平原和高原为主 自然环境 气候:热带雨林气候和热带草原气候 巴 西 河流:亚马孙河,流域面积最大,水量最大 资源:水能 矿产 热带经济作物等 农业:是农业仍是巴西重要的国民经济基础部门,尤其是热带经济作物的生产和出口,为巴西的经济发展做出了重要贡献。 工农业 工业:工业体系较完整,采矿业是重要工业部门, 铁矿石产量和出口量均居世界前列。 人口与城市 主要分布于国土的东南部 雨林的效益:环境效益和经济效益 雨林与环境 雨林开发的不良后果:水土流失加重、生物多样性锐减、 影响全球气候等 雨林的保护:鼓励保护性的雨林开发方式 、调整经济结构 、加强环境意识教育等

本节课 学习目标 1 能说出巴西种族的构成特征和形成过程 2 能说出巴西的地理位置、面积、典型地形特征及主要地形区、主要气候特征、马孙河的水文特征。 3 能说出巴西工农业特征以及主要城市名称和分布地区 4 知道巴西热带雨林的环境效益开发目的及产生的环境问题,认识当地人民的生产、生活与自然环境的关系,懂得人类在开发利用资源时一定要坚持可持续发展的观点。

学习重点 能读图说出巴西的海陆位置、纬度位置及气候特征、河流、地形区分布。

学习难点 知道巴西热带雨林的环境效益、开发目的及产生的环境问题,认识当地人民的生产、生活与自然环境的关系

学习过程

学习环节 (含学习环节的名称、时间) 活动内容及活动规则 (围绕学习目标达成的活动设计,含教师设问、活动的任务、活动规则等) 设计意图 (目标指向、重难点突破等)

导入:2分钟 读课标1分钟 活动一: 地理位置、面积 (活动的名称、时间) 4分钟 活动二: 巴西的自然环境(活动的名称、时间) 16分钟 活动三: 工农业 6分钟 活动四: 雨林与环境 5分钟 第 三 节 巴 西 一 导入:通过课件ppt播放巴西足球队踢球画面等,并配以9年世界杯主题《the cup of life>>为音乐背景渲染气氛,引出本节内容 二 读课标 【多媒体展示】学习目标 三 国情与资源 活动一:地理位置、面积 【多媒体展示】自主学习内容 老师指导同学们利用书本和PPT上《巴西地区》《巴西地形图》,说一说巴西的位置和范围以及面积,并完成以下学习内容: 半球位置:西半球,跨南北半球,大部分在南半球。 纬度位置: 赤道穿过北部,南回归线穿过南部,大部分领土位于热带。 海陆位置:位于南美洲东部和中部,东临大西洋 洋 巴西是南美洲面积最大的国家,国土面积851万平方千米,差不多占了南美洲大陆总面积的一半。 活动要求:小组内进行分析,整理,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则:能结合地图,准确说出巴西的位置和范围+5。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2. 活动二:根据地图,说出巴西的自然环境特点。 【多媒体展示】 自主学习与小组学习相结合 老师和同学们一起回顾并板书自然环境所包括的因素,同学们利用书本、地图册和PPT上给出的图片,说一说巴西的自然环境特点。 (1)地形特征 学生读《巴西地形图》,在图中找到巴西的主要地形区,并归纳其地势特点。 主要地形高原、平原 北:亚马孙平原 ,南:巴西高原 地势特点 南高北低 展示巴西高原景观图 巴西高原的面积有500多万平方千米,介于亚马孙平原和拉普拉塔平原之间。 除了南极洲的冰雪大高原,它是世界上最大的高原。 展示亚马孙平原景观图 亚马孙平原西起安第斯山脉,东到大西洋,南北介于巴西高原与圭亚那高原之间,由亚马孙河冲积形成,是世界上面积最大的平原。 (2)气候特征 读巴西气候类型分布图,指出各气候类型的分布及特点 ①亚马孙平原 终年高温多雨 ② 巴西高原 全年高温,干湿季明 (3)主要河流 学生读《巴西地形图》,从图上找到巴西最长的河流。你能否找到该河流的发源地、流向及注入的海洋? 发源地:安第斯山脉,流向:自西向东流,注入:大西洋 活动:(1)试着从气候、地形两方面来分析亚马孙河水量特别丰富的原因。 气候:流经终年高温多雨的________气候区,降水量_____。 ② 地形:主要流经_____,地形北、西、南三面高,利于聚水,支流众多。 (2)在图中找到伊泰普水电站,它位于哪两个国家之间,为什么不在亚马孙河上? PPt展示伊泰普水电站,让同学们直观感受 位于巴西和巴拉圭之间,巴拉那河上,由巴西和巴拉圭两国合建。亚马孙河所在地形起伏较小,水能较匮乏。巴西水力资源丰富,水电在全国发电量中所占比例较大。 (4)主要资源 读《巴西地形、矿产和主要城市分布图》,从图中可指出巴西主要的矿产资源:铁、金、煤、锰等,巴西铁矿石产量和出口量均居世界前列,采矿业是最重要的工业部门之一。 小组内进行分析整理地形、气候、河流、资源,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则: 能结合地图,有条理的准确说出巴西自然环境要素特点+2。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2. 活动三:工农业 (1)农业情况 农业仍是巴西重要的国民经济基础部门,尤其是热带经济作物的生产和出口,为巴西的经济发展做出了重要贡献。 Ppt展示巴西的咖啡产量居世界第一位图 (2)工业情况 工业体系较完整,采矿业是重要工业部门,铁矿石产量和出口量均居世界前列。 (3)人口与城市:读《巴西地形、矿产和主要城市分布图》,在图中找到巴西的首都,它位于什么地形区?—— 巴西利亚,位于巴西高原。 查找资料,组内讨论,说出巴西最大的城市(圣保罗)和最大的海港(里约热内卢),并说出这些城市的主要分布区域 活动 :(1)巴西为什么要把首都从沿海的里约热内卢迁往内陆的巴西利亚?——为了促进内陆地区的发展。 (2)巴西为什么发展以乙醇为燃料的汽车?这对我们有什么启发? 一方面因为巴西的石油资源并不丰富,而生产乙醇的植物资源却十分丰富,合理利用资源;另一方面能保护环境。 启发: 因地制宜开发利用资源,发展的同时要考虑对环境的影响。 小组内进行分析,整理,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则:能结合地图,有条理的准确说出巴西主要农作物及主要城市的分布+2。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2. 四:雨林与环境 读图<全球热带雨林分布>,找出世界最大的热带雨林区。 学生自学P72页《热带雨林在消失》,了解巴西热带雨林破坏的原因: 烧荒垦地,种植大豆 非法砍伐,走私贵重木材 小组内进行分析,整理,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则: 能结合地图,有条理的准确说出巴西热带雨林的分布+2。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2 五、小结与练习 六、冥想与思维导图 七、练习册评讲 用学生感兴趣的内容导入,激发学生的学习欲望 引入新课 明确学习目标,增强学习的针对性 利用地图指出巴西的位置和范围,帮助学生掌握对区域位置、范围的概括, 培养学生自主学习能力、阅读理解能力和归纳概括的能力。 通过小组分工合作,了解巴西地形、气候、河流资源的特点,帮助同学们掌握对区域地理自然环境分析的学习方法 理论联系实际,培养学生发散性思维,培养学生小组合作能力。 理解自然环境特点对人们生产生活的影响 通过景观图片直观感受巴西的自然地理特点。 培养学生自主学习能力,思考自然环境对工农业的影响,培养学生的思维能力 知识系统梳理和巩固 通过冥想做全课总结,通过思维导图使知识系统化,形成完整的知识脉络层次

学法总结 以学生自主学习和合作探究为主,利用地图、ppt等让学生有目的地读图、识图,利用地图分析问题、解决问题。

板书设计 (思维 导图) 3分钟 位置:大部分位于赤道和南回归线之间 地形:以平原和高原为主 自然环境 气候:热带雨林气候和热带草原气候 巴 西 河流:亚马孙河,流域面积最大,水量最大 资源:水能 矿产 农业:是农业仍是巴西重要的国民经济基础部门,尤其是热带经济作物的生产和出口,为巴西的经济发展做出了重要贡献。 工农业 工业:工业体系较完整,采矿业是重要工业部门, 铁矿石产量和出口量均居世界前列。 人口与城市 主要分布于国土的东南部 雨林的效益:环境效益和经济效益 雨林与环境 雨林开发的不良后果:水土流失加重、生物多样性锐减、 影响全球气候等 雨林的保护:鼓励保护性的雨林开发方式 、调整经济结构 、加强环境意识教育

课堂检测 (可粘贴) 3分钟 读图p70页9.26,回答下列问题: 1、在图中指出纬线赤道和南回归线的度数和海洋名 称。 纬度:赤道___;南回归线___; 海洋:东临__.西临___ 2、巴西北部属于___气 候,特点是___,南部是___气候. 地形以___和___为主,地势___高___低,___是世界上最大的平原;___,是世界 上最大的高原. 流经巴西北部的河流是___,该河自__向__注入_ 伊泰普水电站位于___国家和___国家之间. 巴西主要的矿产资源有___、___、___、___等 7 巴西农产品以___为主,其中产量和出口量居世界首位的是___ .

学生课堂学习获得率(%)

课后作业 练习册

教学反思

所在单元 第 九 章 美 洲

本单元 课标要求 1在地图上指出巴西地理位置、领土组成和首都 2 根据地图和其他资料概括巴西自然环境的基本特征 3联系自然条件特点,简要分析巴西因地制宜发展经济的实例

本单元的 知识体系 (思维导图) 位置:大部分位于赤道和南回归线之间 地形:以平原和高原为主 自然环境 气候:热带雨林气候和热带草原气候 巴 西 河流:亚马孙河,流域面积最大,水量最大 资源:水能 矿产 热带经济作物等 农业:是农业仍是巴西重要的国民经济基础部门,尤其是热带经济作物的生产和出口,为巴西的经济发展做出了重要贡献。 工农业 工业:工业体系较完整,采矿业是重要工业部门, 铁矿石产量和出口量均居世界前列。 人口与城市 主要分布于国土的东南部 雨林的效益:环境效益和经济效益 雨林与环境 雨林开发的不良后果:水土流失加重、生物多样性锐减、 影响全球气候等 雨林的保护:鼓励保护性的雨林开发方式 、调整经济结构 、加强环境意识教育等

本节课 学习目标 1 能说出巴西种族的构成特征和形成过程 2 能说出巴西的地理位置、面积、典型地形特征及主要地形区、主要气候特征、马孙河的水文特征。 3 能说出巴西工农业特征以及主要城市名称和分布地区 4 知道巴西热带雨林的环境效益开发目的及产生的环境问题,认识当地人民的生产、生活与自然环境的关系,懂得人类在开发利用资源时一定要坚持可持续发展的观点。

学习重点 能读图说出巴西的海陆位置、纬度位置及气候特征、河流、地形区分布。

学习难点 知道巴西热带雨林的环境效益、开发目的及产生的环境问题,认识当地人民的生产、生活与自然环境的关系

学习过程

学习环节 (含学习环节的名称、时间) 活动内容及活动规则 (围绕学习目标达成的活动设计,含教师设问、活动的任务、活动规则等) 设计意图 (目标指向、重难点突破等)

导入:2分钟 读课标1分钟 活动一: 地理位置、面积 (活动的名称、时间) 4分钟 活动二: 巴西的自然环境(活动的名称、时间) 16分钟 活动三: 工农业 6分钟 活动四: 雨林与环境 5分钟 第 三 节 巴 西 一 导入:通过课件ppt播放巴西足球队踢球画面等,并配以9年世界杯主题《the cup of life>>为音乐背景渲染气氛,引出本节内容 二 读课标 【多媒体展示】学习目标 三 国情与资源 活动一:地理位置、面积 【多媒体展示】自主学习内容 老师指导同学们利用书本和PPT上《巴西地区》《巴西地形图》,说一说巴西的位置和范围以及面积,并完成以下学习内容: 半球位置:西半球,跨南北半球,大部分在南半球。 纬度位置: 赤道穿过北部,南回归线穿过南部,大部分领土位于热带。 海陆位置:位于南美洲东部和中部,东临大西洋 洋 巴西是南美洲面积最大的国家,国土面积851万平方千米,差不多占了南美洲大陆总面积的一半。 活动要求:小组内进行分析,整理,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则:能结合地图,准确说出巴西的位置和范围+5。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2. 活动二:根据地图,说出巴西的自然环境特点。 【多媒体展示】 自主学习与小组学习相结合 老师和同学们一起回顾并板书自然环境所包括的因素,同学们利用书本、地图册和PPT上给出的图片,说一说巴西的自然环境特点。 (1)地形特征 学生读《巴西地形图》,在图中找到巴西的主要地形区,并归纳其地势特点。 主要地形高原、平原 北:亚马孙平原 ,南:巴西高原 地势特点 南高北低 展示巴西高原景观图 巴西高原的面积有500多万平方千米,介于亚马孙平原和拉普拉塔平原之间。 除了南极洲的冰雪大高原,它是世界上最大的高原。 展示亚马孙平原景观图 亚马孙平原西起安第斯山脉,东到大西洋,南北介于巴西高原与圭亚那高原之间,由亚马孙河冲积形成,是世界上面积最大的平原。 (2)气候特征 读巴西气候类型分布图,指出各气候类型的分布及特点 ①亚马孙平原 终年高温多雨 ② 巴西高原 全年高温,干湿季明 (3)主要河流 学生读《巴西地形图》,从图上找到巴西最长的河流。你能否找到该河流的发源地、流向及注入的海洋? 发源地:安第斯山脉,流向:自西向东流,注入:大西洋 活动:(1)试着从气候、地形两方面来分析亚马孙河水量特别丰富的原因。 气候:流经终年高温多雨的________气候区,降水量_____。 ② 地形:主要流经_____,地形北、西、南三面高,利于聚水,支流众多。 (2)在图中找到伊泰普水电站,它位于哪两个国家之间,为什么不在亚马孙河上? PPt展示伊泰普水电站,让同学们直观感受 位于巴西和巴拉圭之间,巴拉那河上,由巴西和巴拉圭两国合建。亚马孙河所在地形起伏较小,水能较匮乏。巴西水力资源丰富,水电在全国发电量中所占比例较大。 (4)主要资源 读《巴西地形、矿产和主要城市分布图》,从图中可指出巴西主要的矿产资源:铁、金、煤、锰等,巴西铁矿石产量和出口量均居世界前列,采矿业是最重要的工业部门之一。 小组内进行分析整理地形、气候、河流、资源,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则: 能结合地图,有条理的准确说出巴西自然环境要素特点+2。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2. 活动三:工农业 (1)农业情况 农业仍是巴西重要的国民经济基础部门,尤其是热带经济作物的生产和出口,为巴西的经济发展做出了重要贡献。 Ppt展示巴西的咖啡产量居世界第一位图 (2)工业情况 工业体系较完整,采矿业是重要工业部门,铁矿石产量和出口量均居世界前列。 (3)人口与城市:读《巴西地形、矿产和主要城市分布图》,在图中找到巴西的首都,它位于什么地形区?—— 巴西利亚,位于巴西高原。 查找资料,组内讨论,说出巴西最大的城市(圣保罗)和最大的海港(里约热内卢),并说出这些城市的主要分布区域 活动 :(1)巴西为什么要把首都从沿海的里约热内卢迁往内陆的巴西利亚?——为了促进内陆地区的发展。 (2)巴西为什么发展以乙醇为燃料的汽车?这对我们有什么启发? 一方面因为巴西的石油资源并不丰富,而生产乙醇的植物资源却十分丰富,合理利用资源;另一方面能保护环境。 启发: 因地制宜开发利用资源,发展的同时要考虑对环境的影响。 小组内进行分析,整理,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则:能结合地图,有条理的准确说出巴西主要农作物及主要城市的分布+2。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2. 四:雨林与环境 读图<全球热带雨林分布>,找出世界最大的热带雨林区。 学生自学P72页《热带雨林在消失》,了解巴西热带雨林破坏的原因: 烧荒垦地,种植大豆 非法砍伐,走私贵重木材 小组内进行分析,整理,完善思维导图。 小组内进行分工合作,为交流汇报学习成果做好发言准备。 评价规则: 能结合地图,有条理的准确说出巴西热带雨林的分布+2。 小组成员进行展示讲解的过程中思路清晰、表达流畅、准确指出相应的地理事物+1。 小组分工明确,配合默契+1. 其他团队认真倾听,补充或质疑+2 五、小结与练习 六、冥想与思维导图 七、练习册评讲 用学生感兴趣的内容导入,激发学生的学习欲望 引入新课 明确学习目标,增强学习的针对性 利用地图指出巴西的位置和范围,帮助学生掌握对区域位置、范围的概括, 培养学生自主学习能力、阅读理解能力和归纳概括的能力。 通过小组分工合作,了解巴西地形、气候、河流资源的特点,帮助同学们掌握对区域地理自然环境分析的学习方法 理论联系实际,培养学生发散性思维,培养学生小组合作能力。 理解自然环境特点对人们生产生活的影响 通过景观图片直观感受巴西的自然地理特点。 培养学生自主学习能力,思考自然环境对工农业的影响,培养学生的思维能力 知识系统梳理和巩固 通过冥想做全课总结,通过思维导图使知识系统化,形成完整的知识脉络层次

学法总结 以学生自主学习和合作探究为主,利用地图、ppt等让学生有目的地读图、识图,利用地图分析问题、解决问题。

板书设计 (思维 导图) 3分钟 位置:大部分位于赤道和南回归线之间 地形:以平原和高原为主 自然环境 气候:热带雨林气候和热带草原气候 巴 西 河流:亚马孙河,流域面积最大,水量最大 资源:水能 矿产 农业:是农业仍是巴西重要的国民经济基础部门,尤其是热带经济作物的生产和出口,为巴西的经济发展做出了重要贡献。 工农业 工业:工业体系较完整,采矿业是重要工业部门, 铁矿石产量和出口量均居世界前列。 人口与城市 主要分布于国土的东南部 雨林的效益:环境效益和经济效益 雨林与环境 雨林开发的不良后果:水土流失加重、生物多样性锐减、 影响全球气候等 雨林的保护:鼓励保护性的雨林开发方式 、调整经济结构 、加强环境意识教育

课堂检测 (可粘贴) 3分钟 读图p70页9.26,回答下列问题: 1、在图中指出纬线赤道和南回归线的度数和海洋名 称。 纬度:赤道___;南回归线___; 海洋:东临__.西临___ 2、巴西北部属于___气 候,特点是___,南部是___气候. 地形以___和___为主,地势___高___低,___是世界上最大的平原;___,是世界 上最大的高原. 流经巴西北部的河流是___,该河自__向__注入_ 伊泰普水电站位于___国家和___国家之间. 巴西主要的矿产资源有___、___、___、___等 7 巴西农产品以___为主,其中产量和出口量居世界首位的是___ .

学生课堂学习获得率(%)

课后作业 练习册

教学反思