2022届广东省高考一模语文试卷讲评 课件(52张PPT)

文档属性

| 名称 | 2022届广东省高考一模语文试卷讲评 课件(52张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 16:01:05 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

熟悉的地方有新陷阱

陌生的地方有老路径

—2022届省一模试卷讲评

梳理两则材料行文脉络

信息类文本阅读

1.拥有古老文明的中华民族,在其漫长的历史活动中,创造性地发明并使用了“风”这一汉字,并在其丰富的语言实践活动中赋予“风”字繁多的衍生义、派生义、象征义、假借义、隐喻义,从而形成了一个由“风”字构成的活力充盈、生机盎然的“语义场”。

2.“风”的本义指一种常见的“天气现象”

3.大地上、天空中的“风”,同样存在于人体之内,人体内的“风”与天地间的“风”可以相互交流、相互感应,“天”与“人”是整合为一的。

4.自然界的“风”便因此拥有了社会学、政治学的意蕴。

5.此外,“风”与音乐歌舞、文学艺术的联系在中国历时亦十分久远。

6.在以张扬个人的独立人格与精神自由为时代特色的魏晋南北朝,以“风”表述人物性情、品德、胸襟、才智等人格心理内涵的话语方式,几乎成了一种充塞整个知识界、文化界的审美偏好。

7.中华民族古典文化高度的有机性、整合性,由此可窥一斑。

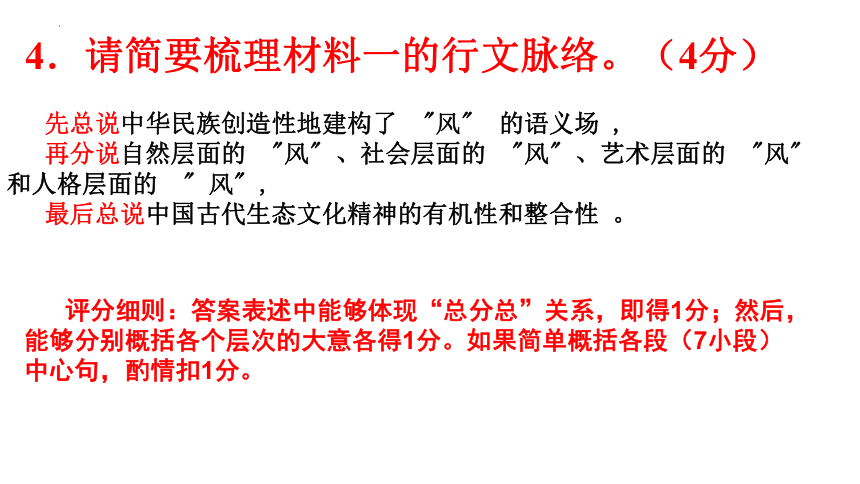

4.请简要梳理材料一的行文脉络。(4分)

先总说中华民族创造性地建构了 "风" 的语义场 ,

再分说自然层面的 "风" 、社会层面的 "风" 、艺术层面的 "风" 和人格层面的 " 风" ,

最后总说中国古代生态文化精神的有机性和整合性 。

评分细则:答案表述中能够体现“总分总”关系,即得1分;然后,能够分别概括各个层次的大意各得1分。如果简单概括各段(7小段)中心句,酌情扣1分。

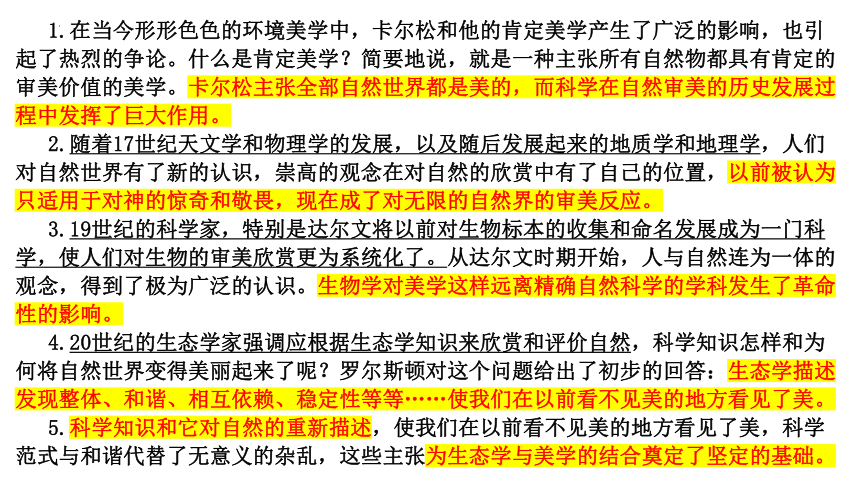

1.在当今形形色色的环境美学中,卡尔松和他的肯定美学产生了广泛的影响,也引起了热烈的争论。什么是肯定美学?简要地说,就是一种主张所有自然物都具有肯定的审美价值的美学。卡尔松主张全部自然世界都是美的,而科学在自然审美的历史发展过程中发挥了巨大作用。

2.随着17世纪天文学和物理学的发展,以及随后发展起来的地质学和地理学,人们对自然世界有了新的认识,崇高的观念在对自然的欣赏中有了自己的位置,以前被认为只适用于对神的惊奇和敬畏,现在成了对无限的自然界的审美反应。

3.19世纪的科学家,特别是达尔文将以前对生物标本的收集和命名发展成为一门科学,使人们对生物的审美欣赏更为系统化了。从达尔文时期开始,人与自然连为一体的观念,得到了极为广泛的认识。生物学对美学这样远离精确自然科学的学科发生了革命性的影响。

4.20世纪的生态学家强调应根据生态学知识来欣赏和评价自然,科学知识怎样和为何将自然世界变得美丽起来了呢?罗尔斯顿对这个问题给出了初步的回答:生态学描述发现整体、和谐、相互依赖、稳定性等等……使我们在以前看不见美的地方看见了美。

5.科学知识和它对自然的重新描述,使我们在以前看不见美的地方看见了美,科学范式与和谐代替了无意义的杂乱,这些主张为生态学与美学的结合奠定了坚定的基础。

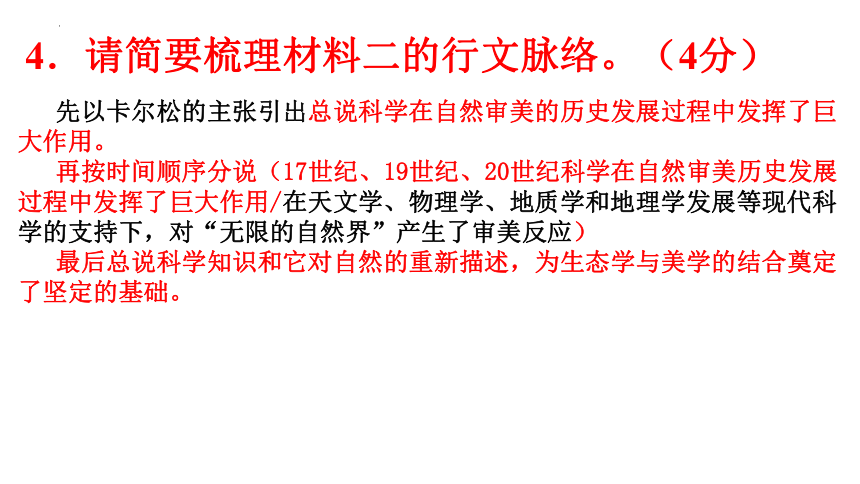

4.请简要梳理材料二的行文脉络。(4分)

先以卡尔松的主张引出总说科学在自然审美的历史发展过程中发挥了巨大作用。

再按时间顺序分说(17世纪、19世纪、20世纪科学在自然审美历史发展过程中发挥了巨大作用/在天文学、物理学、地质学和地理学发展等现代科学的支持下,对“无限的自然界”产生了审美反应)

最后总说科学知识和它对自然的重新描述,为生态学与美学的结合奠定了坚定的基础。

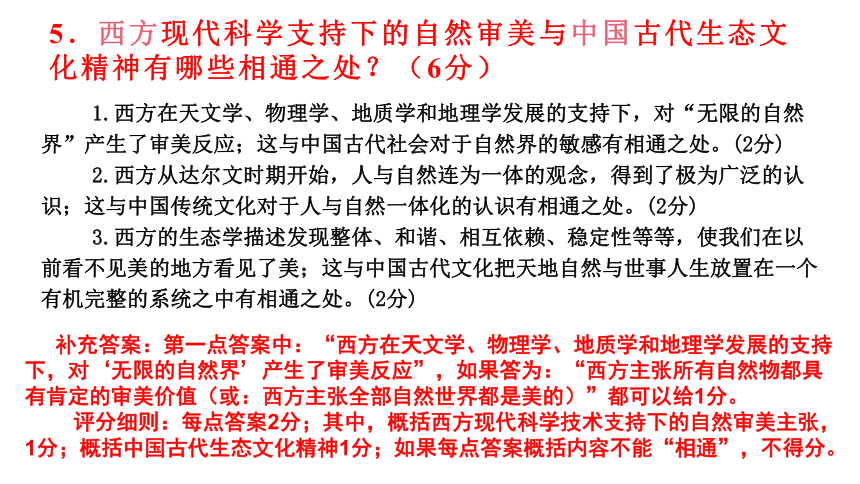

5.西方现代科学支持下的自然审美与中国古代生态文化精神有哪些相通之处?(6分)

1.西方在天文学、物理学、地质学和地理学发展的支持下,对“无限的自然界”产生了审美反应;这与中国古代社会对于自然界的敏感有相通之处。(2分)

2.西方从达尔文时期开始,人与自然连为一体的观念,得到了极为广泛的认识;这与中国传统文化对于人与自然一体化的认识有相通之处。(2分)

3.西方的生态学描述发现整体、和谐、相互依赖、稳定性等等,使我们在以前看不见美的地方看见了美;这与中国古代文化把天地自然与世事人生放置在一个有机完整的系统之中有相通之处。(2分)

补充答案:第一点答案中:“西方在天文学、物理学、地质学和地理学发展的支持下,对‘无限的自然界’产生了审美反应”,如果答为:“西方主张所有自然物都具有肯定的审美价值(或:西方主张全部自然世界都是美的)”都可以给1分。

评分细则:每点答案2分;其中,概括西方现代科学技术支持下的自然审美主张,1分;概括中国古代生态文化精神1分;如果每点答案概括内容不能“相通”,不得分。

小说阅读

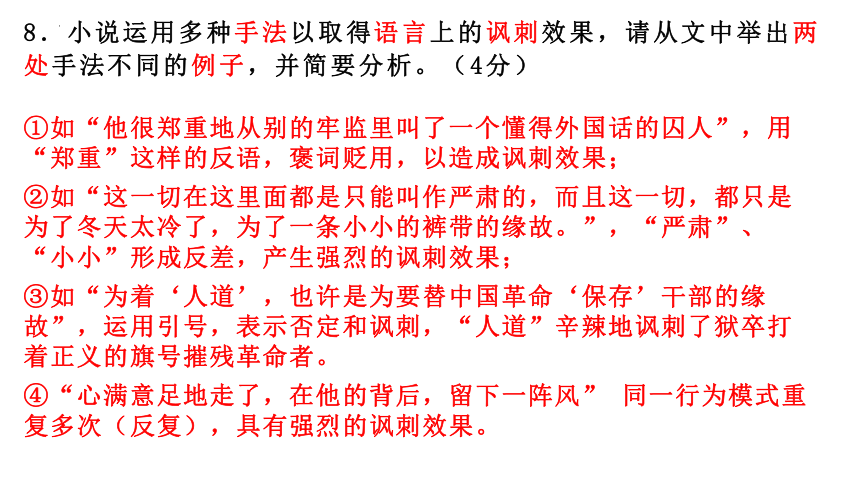

8.小说运用多种手法以取得语言上的讽刺效果,请从文中举出两处手法不同的例子,并简要分析。(4分)

①如“他很郑重地从别的牢监里叫了一个懂得外国话的囚人”,用“郑重”这样的反语,褒词贬用,以造成讽刺效果;

②如“这一切在这里面都是只能叫作严肃的,而且这一切,都只是为了冬天太冷了,为了一条小小的裤带的缘故。”,“严肃”、“小小”形成反差,产生强烈的讽刺效果;

③如“为着‘人道’,也许是为要替中国革命‘保存’干部的缘故”,运用引号,表示否定和讽刺,“人道”辛辣地讽刺了狱卒打着正义的旗号摧残革命者。

④“心满意足地走了,在他的背后,留下一阵风” 同一行为模式重复多次(反复),具有强烈的讽刺效果。

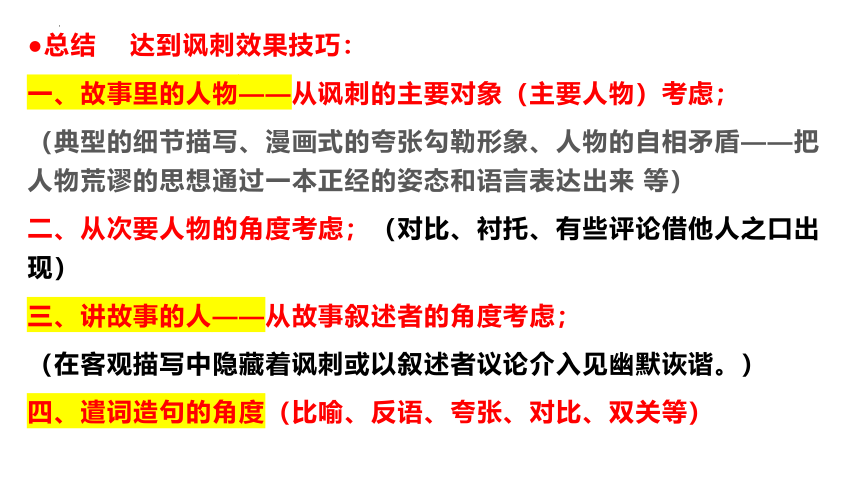

总结 达到讽刺效果技巧:

一、故事里的人物——从讽刺的主要对象(主要人物)考虑;

(典型的细节描写、漫画式的夸张勾勒形象、人物的自相矛盾——把人物荒谬的思想通过一本正经的姿态和语言表达出来 等)

二、从次要人物的角度考虑;(对比、衬托、有些评论借他人之口出现)

三、讲故事的人——从故事叙述者的角度考虑;

(在客观描写中隐藏着讽刺或以叙述者议论介入见幽默诙谐。)

四、遣词造句的角度(比喻、反语、夸张、对比、双关等)

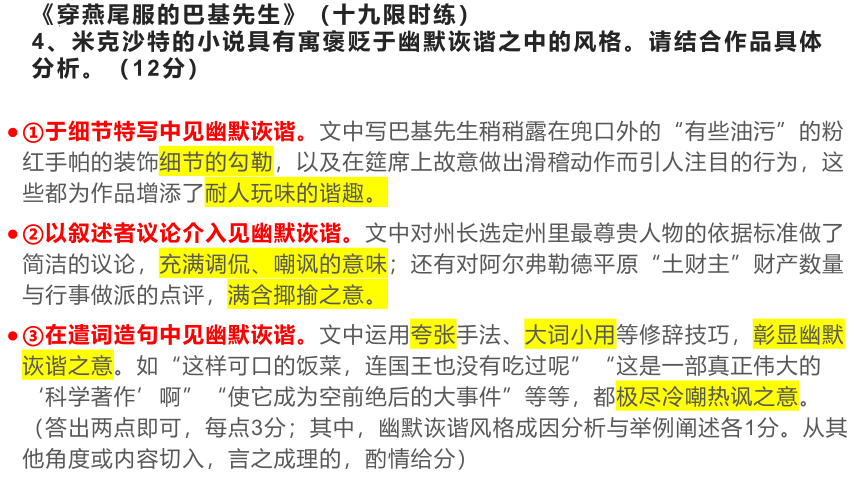

《穿燕尾服的巴基先生》(十九限时练)

4、米克沙特的小说具有寓褒贬于幽默诙谐之中的风格。请结合作品具体分析。(12分)

①于细节特写中见幽默诙谐。文中写巴基先生稍稍露在兜口外的“有些油污”的粉红手帕的装饰细节的勾勒,以及在筵席上故意做出滑稽动作而引人注目的行为,这些都为作品增添了耐人玩味的谐趣。

②以叙述者议论介入见幽默诙谐。文中对州长选定州里最尊贵人物的依据标准做了简洁的议论,充满调侃、嘲讽的意味;还有对阿尔弗勒德平原“土财主”财产数量与行事做派的点评,满含揶揄之意。

③在遣词造句中见幽默诙谐。文中运用夸张手法、大词小用等修辞技巧,彰显幽默诙谐之意。如“这样可口的饭菜,连国王也没有吃过呢”“这是一部真正伟大的‘科学著作’啊”“使它成为空前绝后的大事件”等等,都极尽冷嘲热讽之意。(答出两点即可,每点3分;其中,幽默诙谐风格成因分析与举例阐述各1分。从其他角度或内容切入,言之成理的,酌情给分)

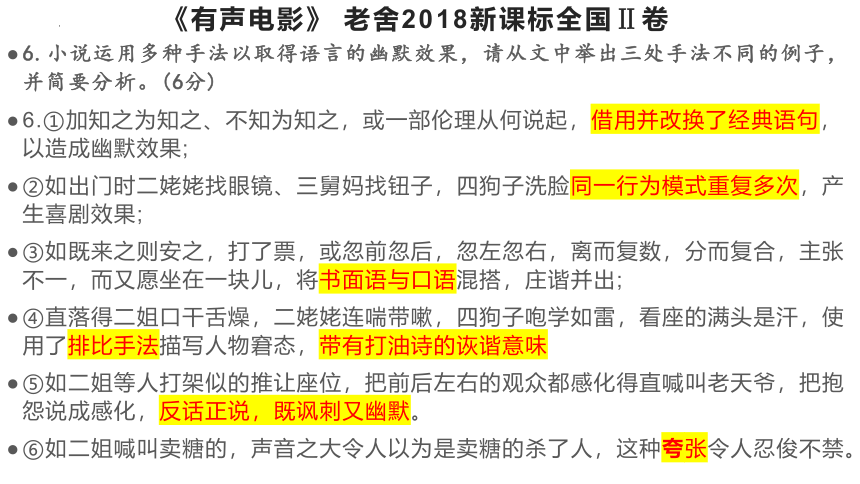

《有声电影》 老舍2018新课标全国Ⅱ卷

6.小说运用多种手法以取得语言的幽默效果,请从文中举出三处手法不同的例子,并简要分析。(6分)

6.①加知之为知之、不知为知之,或一部伦理从何说起,借用并改换了经典语句,以造成幽默效果;

②如出门时二姥姥找眼镜、三舅妈找钮子,四狗子洗脸同一行为模式重复多次,产生喜剧效果;

③如既来之则安之,打了票,或忽前忽后,忽左忽右,离而复数,分而复合,主张不一,而又愿坐在一块儿,将书面语与口语混搭,庄谐并出;

④直落得二姐口干舌燥,二姥姥连喘带嗽,四狗子咆学如雷,看座的满头是汗,使用了排比手法描写人物窘态,带有打油诗的诙谐意味

⑤如二姐等人打架似的推让座位,把前后左右的观众都感化得直喊叫老天爷,把抱怨说成感化,反话正说,既讽刺又幽默。

⑥如二姐喊叫卖糖的,声音之大令人以为是卖糖的杀了人,这种夸张令人忍俊不禁。

9.主角是囚房里的革命者,小说却花费大量笔墨写麻雀和狱卒,作者为什么这样处理?请结合全文谈谈你的理解。(6分)

①写麻雀是为了衬托囚房里的革命者对自由和美好的向往(或麻雀象征着囚房里的革命者对自由和美好的向往);

②写狱卒,是以他的冷血和残忍,反衬革命者不屈的意志和对革命必胜的坚定信念;

③一正一反,塑造了革命者丰满的形象,他们既是普通人,也是反抗者。

9、《侯银匠》小说题为“侯银匠”,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。

答:①小说的主人公是侯银匠,侯菊与父亲相依为命,继承了父亲的精细、勤劳等品质,写侯菊就是写侯银匠。人物性格人物关系

②小说的主人公是侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。塑造人物形象的手法

③小说的主人公是侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。情节结构

④小说的主人公是侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。主旨情感

7、凌叔华《小哥俩》分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。

答:①鸟语花香与温暖的阳光,营造了充满生机的氛围,为人物的兴趣转移和情绪变化作铺垫;

②“日光”“西边的白粉墙”等描写,为二乖在墙边发现小猫埋下伏笔。

古代诗文阅读

古代诗文阅读

仁宗庆历四年(公元1044年)三月乙亥,皇帝下诏全国,州、县都要兴建学校。当时,范仲淹想要恢复古代制度,鼓励学习,因此他多次建言献策主张兴办学校。宋祁等人上奏说:“教育(如果)不以学校为基础,读书人(如果)不在乡里进行考察,就不能核查名实。一些部门(如果)一味以诗文声律上的毛病作为限制,学生(如果)专心于记诵,就不能选拔出人才。参考各种建议,选择适用于当今情况的,没有比得上使读书人都生活在本乡本土而在学校进行教育(为好),然后由州县考察他们的品行,这样学生学习能力就能得到提高和优化了。先考查策略,那样原本擅长诗文的人就会留心治理社会乱象;简明选拔程序和模式,那样志向远大的人就可以尽意驰骋才华;问询他们代表正义的道理,那么原本手持经卷的人就不会专门潜心背诵。”皇帝同意了。

古代诗文阅读

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.策论,宋代以来试士科目之一,指议论当前政治问题、向朝廷献策的文章。

B.判,唐宋两代的一种官制,多指以高位兼任低职务,或以京官出任地方官。

*C.楹,本义为厅堂前部的柱子,在古代也常作量词,文中指房柱的计量单位。

D.实学,以“实体达用”和“经世致用”为主要宗旨与内容的学说,始于宋。

【“楹”在文中是房屋的计量单位。】

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

*A.宋仁宗与众位大臣讨论办学时,范仲淹与宋祁等人的意见不一致,范仲淹多次强调兴办学校,而宋祁等则认为教育的关键不在办学校。

B.宋仁宗听从大臣们的建议,下诏大力兴办州县等地方学校,改革科举制度,务求使学者充分展示才能,让读经的人不再只是死记硬背。

C.胡瑗在湖州教授学生,率先垂范,严格执行师生之礼仪,即使在盛夏酷暑,也一定穿着整齐坐于堂上;宋仁宗以湖州办学为全国范例。

D.胡瑗上书宋仁宗建议兴武学,他撰写了一卷《武学规矩》进献给宋仁宗,又提出请梅尧臣等人来讲习《孙子》《论语》,教授制胜御敌之术。

【宋祁认为,“莫若使士皆土著而教之于学校”,他的意见与范仲淹是一致的。】

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)有司束以声病,学者专于记诵,则不足尽人材。、

(1)有关部门如果只局限于以诗文声律取士的规定标准,学生只专心于记述背诵,就不能真正选拔出人才。(4分)

[4分。大意2分,“束”“尽”各1分。]

(2)诸生亦信爱如其父兄,从之游者常数百人。

(2)学生们也像是对待自己的父亲和兄长一般地信任和爱戴老师,跟从他学习的人常常数以百计。(4分)

[4分。大意2分,“其”“游”各1分。]

14.为什么仁宗在太学谒孔子时要行再拜之礼?(3分)

①要突显尊师重教的态度

②强调兴办学校的决心。(3分)

[答对第1点给1分,第2点给2分。大意正确即可。]

补充答案:

1.对孔子(儒家学派)的重视与尊敬(1分)

2.招纳名师的决心(1分)

3.对太学的重视(1分)

4.给臣民(太学生)做表率(1分)

(2020年山东卷)

1.孙奇蓬等为什么倡议凑集金钱救助左光斗?救助成功没有?请简要说明。

答案:(1)左光斗对京都附近地区有恩德。(2)没救成功。在救助的过程中左光斗被害。

(原文:容城孙奇逢者,节侠士也,与定兴鹿正以光斗有德于畿辅,倡议醵金,诸生争应之。得金数千,谋代输,缓其狱,而光斗与涟已同日为狱卒所毙,时五年七月二十有六日也,年五十一。)

如何理解文中人物的行为?

1.找出原文对应的表述。

2.由果溯因,从上下文推找原因。

(广一模)

14.两河藩镇中成德、兖郓的使者为什么会“相顾失色”?请简要说明。(3 分)

答案:①没有想到魏博归附朝廷能获得如此大利。

②担心自己藩镇按原来的做法处境会艰难。

如何读懂难懂的诗歌?

诗内之情,采用我们掌握的知识和方法去理解。

诗外之情则采用北京王涛老师提出一个方法:共情同理

共情同理——读者(考生)自己深入诗人之心,揣摩诗人的情感。

读懂诗歌应该先弄清楚诗歌所表达的时间、地点、人物和中心事件等问题。

具体:1、搞清楚人物之间的关系。

2、搞清楚地点关系。

3、按已有知识去理解。

4、按人之常情(“共情同理”)去理解。

(22年省一模) 送李八秘书赴杜相公幕

作者:杜甫 (唐)

青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。

石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。

贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。

南极一星朝北斗,五云多处是三台。

注:①杜相公:指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云:京师瑞气,古人认为,天平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

问:请概括出本诗所表达出的思想感情?

(22年省一模) 送李八秘书赴杜相公幕

作者:杜甫 (唐)

青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。

石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。

贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。

南极一星朝北斗,五云多处是三台。

注:①杜相公:指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云:京师瑞气,古人认为,天平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

人物关系:①作者诗人杜甫,当时自己处境?;②朋友李八秘书,即将前往担任其幕僚(秘书);③杜相公(杜鸿渐),平章事兼山、剑副元帅。

地点关系:①益州:四川某地,朋友李八坐船前来的地方;②夔州:四川往长江东下的某地。诗人杜甫送别朋友李八的地方。③五云、三台:代指杜相公居所,应是京城。4.南极、北斗:分别指天上的南极星对应的是地上的益州。此处指代在成都的李八,和北方的京城。

送李八秘书赴杜相公①幕 杜甫青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。南极一星朝北斗,五云多处是三台②。

[注]①杜相公,指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云,指京师瑞气,古人认为,太平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)。

A.首联,意境宏阔,以深秋的巫峡、浩瀚江水为背景,为李秘书乘着官船的到来蓄势。B.颔联,“倒听”“背指”构建出上下两层、前后两际的立体空间,行舟画面如在眼前。C.颈联的“趋”字,写出李秘书上任的急切,“恐”字则表达对误了约期会受罚的担心。D.尾联,诗人以星宿作比,形象地表达出了李秘书进京为官,获得重用,仕途的光明。

送李八秘书赴杜相公①幕 杜甫青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。南极一星朝北斗,五云多处是三台②。

[注]①杜相公,指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云,指京师瑞气,古人认为,太平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

16.请简要概括本诗所表达的思想感情。(6分)

①首联,以开阔的秋景渲染对朋友远道而来的欣喜;

②颔联,诗人想象别后“倒听枫叶”,独对菊花,以衰败清冷的意境表达离别的伤感之情;

③颈联,写友人为赶“佳期”匆匆而别,借“贪趋”一词表达自己对朋友的正获重用的羡慕、酸楚之情;

④尾联,诗人把朋友比作”南极一星,表达对朋友赴京为官的祝福之情。

4.石出:石凸出,石横出。(也有说指滟滪堆)。《阙题》(唐-王维):“荆溪白石出,天寒红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣。”

5.倒听:人在江岸横出的巨石下,听石上的枫叶下落。故曰“倒听”。

6.橹:一种古代发明的仿生鱼尾,安装在船尾,左右摆动可使舟船像鱼儿摆尾那样前进。

7.背指:向后指。船向前行,橹向后指。这里是背对而不是面对的意思。古诗中,这个“背”字用的较多。例如“背日”、“背风”等。《涪城县香积寺官阁》(唐-杜甫):“含风翠壁孤云细,背日丹枫万木稠。”《上益州上柱国赵王》(南北朝-庾信):“雁归知向暖,鸟巢解背风。”

1.青帘白舫:意为装有黑色帘子的白色小船。借指官船。《尔雅》:“舫,舟也。”《急雨》(宋-陆游):“白舫投沙峡,青帘卷市楼。”

2.秋涛:秋天的波涛、林涛等。《赠别司马幼之南聘诗》(隋-卢思道):“夏云楼阁起,秋涛帷盖生。”《上杭州杜中丞》(唐-方干):“寒角细吹孤峤月,秋涛横卷半江云。”《哭刘蕡》(唐-李商隐):“广陵别后春涛隔,湓浦书来秋雨翻。”(这里是春涛。)

3.回:回环。回旋。迂回。《登高》(唐-杜甫):“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。”《奉寄章十侍御》(唐-杜甫):“指麾能事回天地,训练强兵动鬼神。”

11.南极一星:即南极星。《汉-天文志》:“南极星,在益州分野”。古代占星术认为地上各地与天上各区域有一定对应关系。天上的南极星对应的是地上的益州。此处指代在成都的李八。(杜甫常以星指人。例如:《覃山人隐居》(唐-杜甫):“南极老人自有星,北山移文谁勒铭。”

12.北斗:喻长安。

13.五云:指五色庆(祥、瑞)云。《西京杂记》:“董仲舒云:'太平之时,云则五色而为庆,三色而成矞(yù)。’”《南齐书-乐志》:“圣祖降,五云集。”《为齐州父老请陪封禅表》(唐-骆宾王):“瑞开三眷,祥洽五云。”

14.五云多处:应指长安的相府。说相府五云多自然是指发展机会多,仕途吉祥。

三台:《晋书-天文志上-中宫》:“三台六星,两两而居…在人曰三公,在天曰三台”。古人相信天人感应,认为三台星相应于人间的三公。唐时太尉、司徒、司空合称“三公”。三台常指代宰辅重臣。在这里三台喻指杜相府。《献从叔当涂宰阳冰》(唐-李白):“虽无三台位,不借四豪名。”

8.趋:趋走。小步疾行。《庄子-盗跖》:“孔子再拜趋走,出门上车,执辔三失,目芒然无见,色若死灰。”《官定后戏赠》(唐-杜甫):“不作河西尉,凄凉为折腰。老夫怕趋走,率府且逍遥。”《至日遣兴…》(唐-杜甫):“欲知趋走伤心地,正想氛氲满眼香。”

9.贪趋相府:贪图到相府“趋走”,也就是很想到相府去担任幕僚的意思。

佳期:美好的时光。《晚登三山还望京邑》(南朝齐-谢朓):“佳期怅何许,泪下如流霰。”《宿青溪驿奉怀张员外…》(唐-杜甫):“浩荡前后间,佳期赴荆楚。”

10.后命:指续发的命令。《左传-僖公九年》:“齐侯将下拜,孔曰:'且有后命’。”《吴王郎中时从梁陈作诗》(魏晋-陆机):“薄言肃后命,改服就藩臣。”

正值巫峡深秋时节,江上波涛汹涌,江岸林涛阵阵,李八秘书从益州(成都)乘官船到达夔州。

江岸巨石横出,我们站在巨石下,听上面的枫叶飒飒下落;李八的船已经从夔州下峡,背向送行的我们以及江岸的秋菊越来越远。

你急着要到相府上任,今天一早就出发;怕误了相公约定的佳期,又让相公催促。

你像南极一星朝向北斗一样,从南国边塞要到长安,到相府任职了,那可是祥瑞之云缭绕的地方啊。(也就是发展机会多的地方。)(你是“南极一星朝北斗”,我还是“每依北斗望京华”。长安不就是杜甫朝思暮想魂牵梦绕的地方吗?)

1.请概括出本诗所表达出的思想感情?

答案:

①对朋友在远道而来,又匆匆离别在伤感之情。(送别词中常见的情感,可以推理出来)

②对朋友赴京为官的欣喜、羡慕之情。(采用“共情同理”之法去深入体会诗人情感。)

③对自己无法重提起用,又暮年体弱的酸楚之情。(采用“共情同理”之法去深入体会诗人情感。)

【题目解析】

广东省2022年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试(一)语文学科作文题,采用近年全国高考一直使用的新材料作文题型。考生须在阅读题目给出的材料后,按所给的任务要求进行写作。

一、关于题意理解

本作文题由三部分组成,分别为材料、引导语和写作要求。

(一)对材料的理解——材料共3段。

第一段:“其作始也简,其将毕也必巨”,语出《庄子·内篇·人间世》,意为事物开始时简小,将要完成时必定宏大。

引用《庄子》中的话,“其作始也简,其将毕也必巨”,出自《庄子·内篇·人间世》,意为事物开始时简小,将要完成时必定宏大;引申为任何具有远大前程的事业,尽管在初创之时微不足道,等到将要完成的时候就一定会发展得非常巨大。开始时简小,完成时宏大,其间渗透发展的思维,自然要涉及两元关系,即“始简”与“毕巨”,由简小到宏大的转化。

中国共产党的成长壮大就是一个由“简”到“巨”的过程。在谈论党的历史时,习近平总书记曾多次引用“其作始也简,其将毕也必巨”这一古语。

2017年10月31日,党的十九大闭幕仅一周,习近平总书记便带领中共中央政治局常委专程从北京前往上海和浙江嘉兴,瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船,回顾建党历史,重温入党誓词,宣示新一届党中央领导集体的坚定政治信念。此行中,习近平总书记引用了“其作始也简,其将毕也必巨”这句古语。他站在历史和时代的高度,回顾中国共产党从小到大、从弱到强的光辉历程,解读党的初心,强调学习革命先辈的崇高精神,并号召全党同志不忘初心、牢记使命、永远奋斗。习近平总书记的讲话激励全党全军全国人民进一步增强责任感和使命感,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标前进。

第二段:1956年2月,中国共产党创始人之一、中华人民共和国缔造者之一董必武为中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆题词:“作始也简 将毕也巨”。

董必武作为中国共产党和新中国的缔造者之一在1956年回望当时中共的历史和新中国历史,以始简与毕巨而作出概括,隐含这句话对当时人们的启发,回望出发处,不忘来时路,为1956年以后的路作出展望。其中不只对历史的回望,也包括对未来的启发。他回顾中国共产党从小到大、从弱到强的光辉历程,解读党的初心,强调学习革命先辈的崇高精神号召不忘初心、牢记使命、永远奋斗。

“其作始也简,其将毕也必巨”,这句富有哲理的话正是中国共产党发展历程的真实写照。中共一大召开后,当时我们党只有五十几名党员。但是,中国的伟大事变实质上已经开始,中国人民和中华民族的前途和命运已经发生深刻改变。从此,苦难深重的中国人民开始掌握自己的命运,谋求民族独立。在百年波澜壮阔的历史进程中,中国共产党不畏艰难险阻,不惧流血牺牲,团结带领全国各族人民浴血奋斗、发愤图强、改革开放,跨过一道又一道沟坎,取得一个又一个胜利,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,取得了令世界刮目相看的伟大成就。今天,中国共产党发展成为拥有9100多万党员的世界上最大的马克思主义执政党,从嘉兴南湖驶出的一艘小小红船已成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮。

第三段:2021年6月,中国共产党第一次全国代表大会纪念馆全新开馆,众多参观者在“作始也简将毕也巨”的题词前久久驻足。

中国共产党百年之际,一大会址全新开馆,民众在该题词前久久驻足,说明始简与毕巨是对百年征程的最好总结之一,值得引起人们的慎重思考。从嘉兴湖畔的一条小船出发,成长为拥有9100多万党员的世界上规模最大的执政党,一个政党由小而大、由弱变强的轨迹创造了历史的奇迹;从小岗村农民的红手印开始,促成了一个世界上最大的发展中国家的经济腾飞,一个国家履险如夷、转危为安的探索刷新了发展的模式。“过去时”已经定格,“现在时”正在进行,“未来时”近在眼前。百年奋斗铸就历史辉煌,信心百倍推进复兴伟业,站在历史新起点,当下之“巨”即未来之“简”,我们仍要继续发扬筚路蓝缕、以启山林的精神,开拓新时代伟业,不断推进事业发展。

中国共产党由“简”到“巨”的事实雄辩地证明,代表人民群众根本利益、代表历史前进方向的新生力量是充满旺盛生命力的,是不可战胜的。百年奋斗铸就历史辉煌,信心百倍推进复兴伟业。“十三五”期间,我国经济社会发展取得新的历史性成就,规划主要目标任务胜利完成,中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。2021年,我国进入“十四五”时期,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。十九届五中全会明确提出的2035年远景目标,勾勒了一幅更加清晰的现代化画卷。在新时代新征程上,绝不会一帆风顺,而是充满着急流险滩、不测风云,但只要我们永远保持清醒头脑,继续发扬筚路蓝缕、以启山林那么一种精神,继续保持空谈误国、实干兴邦那么一种警醒,敢于战胜前进道路上的一切困难和挑战,中国特色社会主义航船必将乘风破浪、昂扬奋进,胜利到达实现中华民族伟大复兴中国梦的光辉彼岸。

综上,从建党初期的“简始”,到1956年董必武题词的阶段性“毕巨”,接续以此为起点的新的“简始”,再到2021年建党100年“众多参观者在题词前久久驻足”对百年共产党奋斗历程及取得的成就的感悟深思及回望“巨毕”的过程。思维线索如下:

1. 简始,可以达至巨毕;巨毕,往往产生于简始。

2. 由始而毕,由简而巨,其间必然经历漫长而艰辛的过程。

3. 前人的每个巨毕,都是新的简始。

(二)引导语理解:

“读了以上材料,你有怎样的感悟和思考”有三层意思:

一是“结合材料”即要以材料为起点,作文的主题要由材料得出;行文中要提及材料;结尾要回扣材料。不可置材料于不顾,不可抛开材料写作。既要结合材料内容,也要结合材料含意。材料内容指材料中关于始简毕巨对中共百年历程与经验的阐述;含意是指材料的启示意义,即哲学意义、抽象意义、扩展意义。

二是 “你有”明确了写作者的身份,传达作为新时代青年的思考,要与时代紧密联系,应体现新时代特征,体现作为即将成为第二个一百年建设的主力军应有的价值认知。

三是“感悟”是指有所感触而领悟;“思考”是指进行比较深刻、周到的思想活动。这是要求考生在阐释自己想法时,要能结合时代语境,体现考生自己的感悟、自己的思考。

(四)关于是否符合题意

判断考生作文是否在题意范围之内,主要看是否能围绕材料中提供的“始简”与“毕巨”对中共百年历史的总结及由此产生的关于从过去简小到现在宏大、现在的简小到未来的宏大的转化来表达自己的感悟和思考。

符合题意须完成两个方面的要求:

一是结合材料表达感悟:对中共百年历史上始简毕巨的总结与判断。

二是引发思考(可以理解为启示):阐述由材料引出的启示——关于从过去简小到现在宏大、现在的简小到未来的宏大的转化(包含两个维度:过去到现在的维度、现在到未来的维度)

(一)54分及以上:①准确理解材料,综合运用材料;②紧密围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中转化(过去到现在的维度和现在到未来的维度)③思考深刻,阐述充分;④有时代意识

(二)51-53分:①准确理解材料,综合运用材料;②紧密围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中转化(重点写了过去到现在的维度,现在到未来的维度不充分)③思考较为深刻,阐述较为充分;④有时代意识

(三)48-50分:①较准确理解材料,能综合运用材料;②能围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中的部分转化(只写了过去到现在的维度,现在到未来的维度不明显)③思考较为深刻,阐述较为充分;④有一定的时代意识

(四)42-47分:①能较为贴切地理解材料,能运用其中的材料;②能写到“始简与毕巨”两个关键词,其中的转化不突出③思考和阐述较浅;④时代意识较为模糊

(五)36-41分:①能较为贴切地理解材料,能运用其中的材料;② 两个关键词“始简与毕巨”只涉及其中之一的,其中的转化没有③思考浅,阐述弱;④时代意识模糊

(六)36分以下:①完全脱离材料;②完全忽略论题;③完全没有感悟思考。

《飘摇红船作伊始,巍巍巨轮开新篇》(56分)本文属论述类一等文。

文章开篇从材料出发,扣住“始简毕巨”对中共百年的总结,指出飘摇红船作伊始,巍巍巨轮开新篇,以及对未来的启示“旧的使命已完成,而新使命正在肩”。接着结合材料内容并表达感悟:对中共百年历史上始简的总结与判断,“其作始也简,于风雨飘摇的动荡中来”,“始简”蕴含新生的稚嫩,意味着生机与力量,此时的中国共产党积攒新生的热情。第三段紧承上段并表达感悟:对中共百年历史上毕巨的总结与判断,“扬帆过尽千尺浪,百年正风华”,从当下的视角回望百年,以改革开放、一带一路、脱贫攻坚、全面小康等伟大事业写出对“毕巨”的理解与分析,并做出总结。第四段更进一层,站在新的历史起点,我们仍要继续前进,青年正肩负接过新时代之责任,书写华章。第五段总结。

本文能紧密围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中转化,从过去到现在的维度和现在到未来的两个维度来写,有层进,体现考生缜密的思维能力。有鲜明的时代意识。

不足之处在文章的第四段和结尾稍显仓促,没有深入挖掘,不够充分。

评分:19+19+18=56分

《始简毕巨心愈坚,长风破浪再出发》(54分)

文章开篇从材料出发,将“其作始也简,其将毕也必巨”喻为“鹏鸟羽翼下托举的大风”以“承载信心与伟力”“贯穿艰辛历程”概括了中国共产党百年征程,引出“我们(青年学生)”“不惧初为沧海一粟”“但求成长为鹏鸟”点明“未来长风破浪,我们整装再出发”的观点,呼应标题“始简毕巨心愈坚,长风破浪再出发”。

文章主体部分前两段紧密围绕“始简与毕巨”的观点,论述从中国共产党创立之始的“简”到将“将毕也巨”作为信念领导中国人民发展历程,第三段从当今中国的发展与模范人物的引领作用引出新青年也应“不惧其简,长风破浪向宏达成果进发”,思考比较深刻,阐述充分,有时代意识。

结尾部分,小结点题,使主旨更进一层。

全文思路清晰,对“其作始也简,其将毕也必巨”概括准确。写出了其中转化,重点写了过去到现在的维度,现在到未来的维度不充分。有时代意识。结尾比较仓促。

评分: 18+18+18=54

熟悉的地方有新陷阱

陌生的地方有老路径

—2022届省一模试卷讲评

梳理两则材料行文脉络

信息类文本阅读

1.拥有古老文明的中华民族,在其漫长的历史活动中,创造性地发明并使用了“风”这一汉字,并在其丰富的语言实践活动中赋予“风”字繁多的衍生义、派生义、象征义、假借义、隐喻义,从而形成了一个由“风”字构成的活力充盈、生机盎然的“语义场”。

2.“风”的本义指一种常见的“天气现象”

3.大地上、天空中的“风”,同样存在于人体之内,人体内的“风”与天地间的“风”可以相互交流、相互感应,“天”与“人”是整合为一的。

4.自然界的“风”便因此拥有了社会学、政治学的意蕴。

5.此外,“风”与音乐歌舞、文学艺术的联系在中国历时亦十分久远。

6.在以张扬个人的独立人格与精神自由为时代特色的魏晋南北朝,以“风”表述人物性情、品德、胸襟、才智等人格心理内涵的话语方式,几乎成了一种充塞整个知识界、文化界的审美偏好。

7.中华民族古典文化高度的有机性、整合性,由此可窥一斑。

4.请简要梳理材料一的行文脉络。(4分)

先总说中华民族创造性地建构了 "风" 的语义场 ,

再分说自然层面的 "风" 、社会层面的 "风" 、艺术层面的 "风" 和人格层面的 " 风" ,

最后总说中国古代生态文化精神的有机性和整合性 。

评分细则:答案表述中能够体现“总分总”关系,即得1分;然后,能够分别概括各个层次的大意各得1分。如果简单概括各段(7小段)中心句,酌情扣1分。

1.在当今形形色色的环境美学中,卡尔松和他的肯定美学产生了广泛的影响,也引起了热烈的争论。什么是肯定美学?简要地说,就是一种主张所有自然物都具有肯定的审美价值的美学。卡尔松主张全部自然世界都是美的,而科学在自然审美的历史发展过程中发挥了巨大作用。

2.随着17世纪天文学和物理学的发展,以及随后发展起来的地质学和地理学,人们对自然世界有了新的认识,崇高的观念在对自然的欣赏中有了自己的位置,以前被认为只适用于对神的惊奇和敬畏,现在成了对无限的自然界的审美反应。

3.19世纪的科学家,特别是达尔文将以前对生物标本的收集和命名发展成为一门科学,使人们对生物的审美欣赏更为系统化了。从达尔文时期开始,人与自然连为一体的观念,得到了极为广泛的认识。生物学对美学这样远离精确自然科学的学科发生了革命性的影响。

4.20世纪的生态学家强调应根据生态学知识来欣赏和评价自然,科学知识怎样和为何将自然世界变得美丽起来了呢?罗尔斯顿对这个问题给出了初步的回答:生态学描述发现整体、和谐、相互依赖、稳定性等等……使我们在以前看不见美的地方看见了美。

5.科学知识和它对自然的重新描述,使我们在以前看不见美的地方看见了美,科学范式与和谐代替了无意义的杂乱,这些主张为生态学与美学的结合奠定了坚定的基础。

4.请简要梳理材料二的行文脉络。(4分)

先以卡尔松的主张引出总说科学在自然审美的历史发展过程中发挥了巨大作用。

再按时间顺序分说(17世纪、19世纪、20世纪科学在自然审美历史发展过程中发挥了巨大作用/在天文学、物理学、地质学和地理学发展等现代科学的支持下,对“无限的自然界”产生了审美反应)

最后总说科学知识和它对自然的重新描述,为生态学与美学的结合奠定了坚定的基础。

5.西方现代科学支持下的自然审美与中国古代生态文化精神有哪些相通之处?(6分)

1.西方在天文学、物理学、地质学和地理学发展的支持下,对“无限的自然界”产生了审美反应;这与中国古代社会对于自然界的敏感有相通之处。(2分)

2.西方从达尔文时期开始,人与自然连为一体的观念,得到了极为广泛的认识;这与中国传统文化对于人与自然一体化的认识有相通之处。(2分)

3.西方的生态学描述发现整体、和谐、相互依赖、稳定性等等,使我们在以前看不见美的地方看见了美;这与中国古代文化把天地自然与世事人生放置在一个有机完整的系统之中有相通之处。(2分)

补充答案:第一点答案中:“西方在天文学、物理学、地质学和地理学发展的支持下,对‘无限的自然界’产生了审美反应”,如果答为:“西方主张所有自然物都具有肯定的审美价值(或:西方主张全部自然世界都是美的)”都可以给1分。

评分细则:每点答案2分;其中,概括西方现代科学技术支持下的自然审美主张,1分;概括中国古代生态文化精神1分;如果每点答案概括内容不能“相通”,不得分。

小说阅读

8.小说运用多种手法以取得语言上的讽刺效果,请从文中举出两处手法不同的例子,并简要分析。(4分)

①如“他很郑重地从别的牢监里叫了一个懂得外国话的囚人”,用“郑重”这样的反语,褒词贬用,以造成讽刺效果;

②如“这一切在这里面都是只能叫作严肃的,而且这一切,都只是为了冬天太冷了,为了一条小小的裤带的缘故。”,“严肃”、“小小”形成反差,产生强烈的讽刺效果;

③如“为着‘人道’,也许是为要替中国革命‘保存’干部的缘故”,运用引号,表示否定和讽刺,“人道”辛辣地讽刺了狱卒打着正义的旗号摧残革命者。

④“心满意足地走了,在他的背后,留下一阵风” 同一行为模式重复多次(反复),具有强烈的讽刺效果。

总结 达到讽刺效果技巧:

一、故事里的人物——从讽刺的主要对象(主要人物)考虑;

(典型的细节描写、漫画式的夸张勾勒形象、人物的自相矛盾——把人物荒谬的思想通过一本正经的姿态和语言表达出来 等)

二、从次要人物的角度考虑;(对比、衬托、有些评论借他人之口出现)

三、讲故事的人——从故事叙述者的角度考虑;

(在客观描写中隐藏着讽刺或以叙述者议论介入见幽默诙谐。)

四、遣词造句的角度(比喻、反语、夸张、对比、双关等)

《穿燕尾服的巴基先生》(十九限时练)

4、米克沙特的小说具有寓褒贬于幽默诙谐之中的风格。请结合作品具体分析。(12分)

①于细节特写中见幽默诙谐。文中写巴基先生稍稍露在兜口外的“有些油污”的粉红手帕的装饰细节的勾勒,以及在筵席上故意做出滑稽动作而引人注目的行为,这些都为作品增添了耐人玩味的谐趣。

②以叙述者议论介入见幽默诙谐。文中对州长选定州里最尊贵人物的依据标准做了简洁的议论,充满调侃、嘲讽的意味;还有对阿尔弗勒德平原“土财主”财产数量与行事做派的点评,满含揶揄之意。

③在遣词造句中见幽默诙谐。文中运用夸张手法、大词小用等修辞技巧,彰显幽默诙谐之意。如“这样可口的饭菜,连国王也没有吃过呢”“这是一部真正伟大的‘科学著作’啊”“使它成为空前绝后的大事件”等等,都极尽冷嘲热讽之意。(答出两点即可,每点3分;其中,幽默诙谐风格成因分析与举例阐述各1分。从其他角度或内容切入,言之成理的,酌情给分)

《有声电影》 老舍2018新课标全国Ⅱ卷

6.小说运用多种手法以取得语言的幽默效果,请从文中举出三处手法不同的例子,并简要分析。(6分)

6.①加知之为知之、不知为知之,或一部伦理从何说起,借用并改换了经典语句,以造成幽默效果;

②如出门时二姥姥找眼镜、三舅妈找钮子,四狗子洗脸同一行为模式重复多次,产生喜剧效果;

③如既来之则安之,打了票,或忽前忽后,忽左忽右,离而复数,分而复合,主张不一,而又愿坐在一块儿,将书面语与口语混搭,庄谐并出;

④直落得二姐口干舌燥,二姥姥连喘带嗽,四狗子咆学如雷,看座的满头是汗,使用了排比手法描写人物窘态,带有打油诗的诙谐意味

⑤如二姐等人打架似的推让座位,把前后左右的观众都感化得直喊叫老天爷,把抱怨说成感化,反话正说,既讽刺又幽默。

⑥如二姐喊叫卖糖的,声音之大令人以为是卖糖的杀了人,这种夸张令人忍俊不禁。

9.主角是囚房里的革命者,小说却花费大量笔墨写麻雀和狱卒,作者为什么这样处理?请结合全文谈谈你的理解。(6分)

①写麻雀是为了衬托囚房里的革命者对自由和美好的向往(或麻雀象征着囚房里的革命者对自由和美好的向往);

②写狱卒,是以他的冷血和残忍,反衬革命者不屈的意志和对革命必胜的坚定信念;

③一正一反,塑造了革命者丰满的形象,他们既是普通人,也是反抗者。

9、《侯银匠》小说题为“侯银匠”,但写侯菊的文字多,请结合全文探究作者这样安排的理由。

答:①小说的主人公是侯银匠,侯菊与父亲相依为命,继承了父亲的精细、勤劳等品质,写侯菊就是写侯银匠。人物性格人物关系

②小说的主人公是侯银匠,作者截取侯菊出嫁前后的片段,正面描写侯菊,间接烘托出侯银匠的人生况味。塑造人物形象的手法

③小说的主人公是侯银匠,女儿出嫁是他生活中的大事,更多描写此时此刻的情景,重点突出,可以避免平铺直叙。情节结构

④小说的主人公是侯银匠,更多描写女儿出嫁前后的情景,在人物关系中深刻表现中国传统的人情美、人性美,意味深长。主旨情感

7、凌叔华《小哥俩》分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。

答:①鸟语花香与温暖的阳光,营造了充满生机的氛围,为人物的兴趣转移和情绪变化作铺垫;

②“日光”“西边的白粉墙”等描写,为二乖在墙边发现小猫埋下伏笔。

古代诗文阅读

古代诗文阅读

仁宗庆历四年(公元1044年)三月乙亥,皇帝下诏全国,州、县都要兴建学校。当时,范仲淹想要恢复古代制度,鼓励学习,因此他多次建言献策主张兴办学校。宋祁等人上奏说:“教育(如果)不以学校为基础,读书人(如果)不在乡里进行考察,就不能核查名实。一些部门(如果)一味以诗文声律上的毛病作为限制,学生(如果)专心于记诵,就不能选拔出人才。参考各种建议,选择适用于当今情况的,没有比得上使读书人都生活在本乡本土而在学校进行教育(为好),然后由州县考察他们的品行,这样学生学习能力就能得到提高和优化了。先考查策略,那样原本擅长诗文的人就会留心治理社会乱象;简明选拔程序和模式,那样志向远大的人就可以尽意驰骋才华;问询他们代表正义的道理,那么原本手持经卷的人就不会专门潜心背诵。”皇帝同意了。

古代诗文阅读

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.策论,宋代以来试士科目之一,指议论当前政治问题、向朝廷献策的文章。

B.判,唐宋两代的一种官制,多指以高位兼任低职务,或以京官出任地方官。

*C.楹,本义为厅堂前部的柱子,在古代也常作量词,文中指房柱的计量单位。

D.实学,以“实体达用”和“经世致用”为主要宗旨与内容的学说,始于宋。

【“楹”在文中是房屋的计量单位。】

12.下列对原文有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

*A.宋仁宗与众位大臣讨论办学时,范仲淹与宋祁等人的意见不一致,范仲淹多次强调兴办学校,而宋祁等则认为教育的关键不在办学校。

B.宋仁宗听从大臣们的建议,下诏大力兴办州县等地方学校,改革科举制度,务求使学者充分展示才能,让读经的人不再只是死记硬背。

C.胡瑗在湖州教授学生,率先垂范,严格执行师生之礼仪,即使在盛夏酷暑,也一定穿着整齐坐于堂上;宋仁宗以湖州办学为全国范例。

D.胡瑗上书宋仁宗建议兴武学,他撰写了一卷《武学规矩》进献给宋仁宗,又提出请梅尧臣等人来讲习《孙子》《论语》,教授制胜御敌之术。

【宋祁认为,“莫若使士皆土著而教之于学校”,他的意见与范仲淹是一致的。】

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)有司束以声病,学者专于记诵,则不足尽人材。、

(1)有关部门如果只局限于以诗文声律取士的规定标准,学生只专心于记述背诵,就不能真正选拔出人才。(4分)

[4分。大意2分,“束”“尽”各1分。]

(2)诸生亦信爱如其父兄,从之游者常数百人。

(2)学生们也像是对待自己的父亲和兄长一般地信任和爱戴老师,跟从他学习的人常常数以百计。(4分)

[4分。大意2分,“其”“游”各1分。]

14.为什么仁宗在太学谒孔子时要行再拜之礼?(3分)

①要突显尊师重教的态度

②强调兴办学校的决心。(3分)

[答对第1点给1分,第2点给2分。大意正确即可。]

补充答案:

1.对孔子(儒家学派)的重视与尊敬(1分)

2.招纳名师的决心(1分)

3.对太学的重视(1分)

4.给臣民(太学生)做表率(1分)

(2020年山东卷)

1.孙奇蓬等为什么倡议凑集金钱救助左光斗?救助成功没有?请简要说明。

答案:(1)左光斗对京都附近地区有恩德。(2)没救成功。在救助的过程中左光斗被害。

(原文:容城孙奇逢者,节侠士也,与定兴鹿正以光斗有德于畿辅,倡议醵金,诸生争应之。得金数千,谋代输,缓其狱,而光斗与涟已同日为狱卒所毙,时五年七月二十有六日也,年五十一。)

如何理解文中人物的行为?

1.找出原文对应的表述。

2.由果溯因,从上下文推找原因。

(广一模)

14.两河藩镇中成德、兖郓的使者为什么会“相顾失色”?请简要说明。(3 分)

答案:①没有想到魏博归附朝廷能获得如此大利。

②担心自己藩镇按原来的做法处境会艰难。

如何读懂难懂的诗歌?

诗内之情,采用我们掌握的知识和方法去理解。

诗外之情则采用北京王涛老师提出一个方法:共情同理

共情同理——读者(考生)自己深入诗人之心,揣摩诗人的情感。

读懂诗歌应该先弄清楚诗歌所表达的时间、地点、人物和中心事件等问题。

具体:1、搞清楚人物之间的关系。

2、搞清楚地点关系。

3、按已有知识去理解。

4、按人之常情(“共情同理”)去理解。

(22年省一模) 送李八秘书赴杜相公幕

作者:杜甫 (唐)

青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。

石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。

贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。

南极一星朝北斗,五云多处是三台。

注:①杜相公:指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云:京师瑞气,古人认为,天平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

问:请概括出本诗所表达出的思想感情?

(22年省一模) 送李八秘书赴杜相公幕

作者:杜甫 (唐)

青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。

石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。

贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。

南极一星朝北斗,五云多处是三台。

注:①杜相公:指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云:京师瑞气,古人认为,天平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

人物关系:①作者诗人杜甫,当时自己处境?;②朋友李八秘书,即将前往担任其幕僚(秘书);③杜相公(杜鸿渐),平章事兼山、剑副元帅。

地点关系:①益州:四川某地,朋友李八坐船前来的地方;②夔州:四川往长江东下的某地。诗人杜甫送别朋友李八的地方。③五云、三台:代指杜相公居所,应是京城。4.南极、北斗:分别指天上的南极星对应的是地上的益州。此处指代在成都的李八,和北方的京城。

送李八秘书赴杜相公①幕 杜甫青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。南极一星朝北斗,五云多处是三台②。

[注]①杜相公,指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云,指京师瑞气,古人认为,太平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)。

A.首联,意境宏阔,以深秋的巫峡、浩瀚江水为背景,为李秘书乘着官船的到来蓄势。B.颔联,“倒听”“背指”构建出上下两层、前后两际的立体空间,行舟画面如在眼前。C.颈联的“趋”字,写出李秘书上任的急切,“恐”字则表达对误了约期会受罚的担心。D.尾联,诗人以星宿作比,形象地表达出了李秘书进京为官,获得重用,仕途的光明。

送李八秘书赴杜相公①幕 杜甫青帘白舫益州来,巫峡秋涛天地回。石出倒听枫叶下,橹摇背指菊花开。贪趋相府今晨发,恐失佳期后命催。南极一星朝北斗,五云多处是三台②。

[注]①杜相公,指杜鸿渐,时以平章事兼山、剑副元帅,辟李秘书入府为僚。此诗是杜甫在夔州送李秘书时所作。②五云,指京师瑞气,古人认为,太平之时,云则五色而为庆。三台,星宿名,这里是以星宿比喻杜相公。

16.请简要概括本诗所表达的思想感情。(6分)

①首联,以开阔的秋景渲染对朋友远道而来的欣喜;

②颔联,诗人想象别后“倒听枫叶”,独对菊花,以衰败清冷的意境表达离别的伤感之情;

③颈联,写友人为赶“佳期”匆匆而别,借“贪趋”一词表达自己对朋友的正获重用的羡慕、酸楚之情;

④尾联,诗人把朋友比作”南极一星,表达对朋友赴京为官的祝福之情。

4.石出:石凸出,石横出。(也有说指滟滪堆)。《阙题》(唐-王维):“荆溪白石出,天寒红叶稀。山路元无雨,空翠湿人衣。”

5.倒听:人在江岸横出的巨石下,听石上的枫叶下落。故曰“倒听”。

6.橹:一种古代发明的仿生鱼尾,安装在船尾,左右摆动可使舟船像鱼儿摆尾那样前进。

7.背指:向后指。船向前行,橹向后指。这里是背对而不是面对的意思。古诗中,这个“背”字用的较多。例如“背日”、“背风”等。《涪城县香积寺官阁》(唐-杜甫):“含风翠壁孤云细,背日丹枫万木稠。”《上益州上柱国赵王》(南北朝-庾信):“雁归知向暖,鸟巢解背风。”

1.青帘白舫:意为装有黑色帘子的白色小船。借指官船。《尔雅》:“舫,舟也。”《急雨》(宋-陆游):“白舫投沙峡,青帘卷市楼。”

2.秋涛:秋天的波涛、林涛等。《赠别司马幼之南聘诗》(隋-卢思道):“夏云楼阁起,秋涛帷盖生。”《上杭州杜中丞》(唐-方干):“寒角细吹孤峤月,秋涛横卷半江云。”《哭刘蕡》(唐-李商隐):“广陵别后春涛隔,湓浦书来秋雨翻。”(这里是春涛。)

3.回:回环。回旋。迂回。《登高》(唐-杜甫):“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。”《奉寄章十侍御》(唐-杜甫):“指麾能事回天地,训练强兵动鬼神。”

11.南极一星:即南极星。《汉-天文志》:“南极星,在益州分野”。古代占星术认为地上各地与天上各区域有一定对应关系。天上的南极星对应的是地上的益州。此处指代在成都的李八。(杜甫常以星指人。例如:《覃山人隐居》(唐-杜甫):“南极老人自有星,北山移文谁勒铭。”

12.北斗:喻长安。

13.五云:指五色庆(祥、瑞)云。《西京杂记》:“董仲舒云:'太平之时,云则五色而为庆,三色而成矞(yù)。’”《南齐书-乐志》:“圣祖降,五云集。”《为齐州父老请陪封禅表》(唐-骆宾王):“瑞开三眷,祥洽五云。”

14.五云多处:应指长安的相府。说相府五云多自然是指发展机会多,仕途吉祥。

三台:《晋书-天文志上-中宫》:“三台六星,两两而居…在人曰三公,在天曰三台”。古人相信天人感应,认为三台星相应于人间的三公。唐时太尉、司徒、司空合称“三公”。三台常指代宰辅重臣。在这里三台喻指杜相府。《献从叔当涂宰阳冰》(唐-李白):“虽无三台位,不借四豪名。”

8.趋:趋走。小步疾行。《庄子-盗跖》:“孔子再拜趋走,出门上车,执辔三失,目芒然无见,色若死灰。”《官定后戏赠》(唐-杜甫):“不作河西尉,凄凉为折腰。老夫怕趋走,率府且逍遥。”《至日遣兴…》(唐-杜甫):“欲知趋走伤心地,正想氛氲满眼香。”

9.贪趋相府:贪图到相府“趋走”,也就是很想到相府去担任幕僚的意思。

佳期:美好的时光。《晚登三山还望京邑》(南朝齐-谢朓):“佳期怅何许,泪下如流霰。”《宿青溪驿奉怀张员外…》(唐-杜甫):“浩荡前后间,佳期赴荆楚。”

10.后命:指续发的命令。《左传-僖公九年》:“齐侯将下拜,孔曰:'且有后命’。”《吴王郎中时从梁陈作诗》(魏晋-陆机):“薄言肃后命,改服就藩臣。”

正值巫峡深秋时节,江上波涛汹涌,江岸林涛阵阵,李八秘书从益州(成都)乘官船到达夔州。

江岸巨石横出,我们站在巨石下,听上面的枫叶飒飒下落;李八的船已经从夔州下峡,背向送行的我们以及江岸的秋菊越来越远。

你急着要到相府上任,今天一早就出发;怕误了相公约定的佳期,又让相公催促。

你像南极一星朝向北斗一样,从南国边塞要到长安,到相府任职了,那可是祥瑞之云缭绕的地方啊。(也就是发展机会多的地方。)(你是“南极一星朝北斗”,我还是“每依北斗望京华”。长安不就是杜甫朝思暮想魂牵梦绕的地方吗?)

1.请概括出本诗所表达出的思想感情?

答案:

①对朋友在远道而来,又匆匆离别在伤感之情。(送别词中常见的情感,可以推理出来)

②对朋友赴京为官的欣喜、羡慕之情。(采用“共情同理”之法去深入体会诗人情感。)

③对自己无法重提起用,又暮年体弱的酸楚之情。(采用“共情同理”之法去深入体会诗人情感。)

【题目解析】

广东省2022年普通高等学校招生全国统一考试模拟测试(一)语文学科作文题,采用近年全国高考一直使用的新材料作文题型。考生须在阅读题目给出的材料后,按所给的任务要求进行写作。

一、关于题意理解

本作文题由三部分组成,分别为材料、引导语和写作要求。

(一)对材料的理解——材料共3段。

第一段:“其作始也简,其将毕也必巨”,语出《庄子·内篇·人间世》,意为事物开始时简小,将要完成时必定宏大。

引用《庄子》中的话,“其作始也简,其将毕也必巨”,出自《庄子·内篇·人间世》,意为事物开始时简小,将要完成时必定宏大;引申为任何具有远大前程的事业,尽管在初创之时微不足道,等到将要完成的时候就一定会发展得非常巨大。开始时简小,完成时宏大,其间渗透发展的思维,自然要涉及两元关系,即“始简”与“毕巨”,由简小到宏大的转化。

中国共产党的成长壮大就是一个由“简”到“巨”的过程。在谈论党的历史时,习近平总书记曾多次引用“其作始也简,其将毕也必巨”这一古语。

2017年10月31日,党的十九大闭幕仅一周,习近平总书记便带领中共中央政治局常委专程从北京前往上海和浙江嘉兴,瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船,回顾建党历史,重温入党誓词,宣示新一届党中央领导集体的坚定政治信念。此行中,习近平总书记引用了“其作始也简,其将毕也必巨”这句古语。他站在历史和时代的高度,回顾中国共产党从小到大、从弱到强的光辉历程,解读党的初心,强调学习革命先辈的崇高精神,并号召全党同志不忘初心、牢记使命、永远奋斗。习近平总书记的讲话激励全党全军全国人民进一步增强责任感和使命感,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,继续朝着实现中华民族伟大复兴的宏伟目标前进。

第二段:1956年2月,中国共产党创始人之一、中华人民共和国缔造者之一董必武为中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆题词:“作始也简 将毕也巨”。

董必武作为中国共产党和新中国的缔造者之一在1956年回望当时中共的历史和新中国历史,以始简与毕巨而作出概括,隐含这句话对当时人们的启发,回望出发处,不忘来时路,为1956年以后的路作出展望。其中不只对历史的回望,也包括对未来的启发。他回顾中国共产党从小到大、从弱到强的光辉历程,解读党的初心,强调学习革命先辈的崇高精神号召不忘初心、牢记使命、永远奋斗。

“其作始也简,其将毕也必巨”,这句富有哲理的话正是中国共产党发展历程的真实写照。中共一大召开后,当时我们党只有五十几名党员。但是,中国的伟大事变实质上已经开始,中国人民和中华民族的前途和命运已经发生深刻改变。从此,苦难深重的中国人民开始掌握自己的命运,谋求民族独立。在百年波澜壮阔的历史进程中,中国共产党不畏艰难险阻,不惧流血牺牲,团结带领全国各族人民浴血奋斗、发愤图强、改革开放,跨过一道又一道沟坎,取得一个又一个胜利,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,取得了令世界刮目相看的伟大成就。今天,中国共产党发展成为拥有9100多万党员的世界上最大的马克思主义执政党,从嘉兴南湖驶出的一艘小小红船已成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮。

第三段:2021年6月,中国共产党第一次全国代表大会纪念馆全新开馆,众多参观者在“作始也简将毕也巨”的题词前久久驻足。

中国共产党百年之际,一大会址全新开馆,民众在该题词前久久驻足,说明始简与毕巨是对百年征程的最好总结之一,值得引起人们的慎重思考。从嘉兴湖畔的一条小船出发,成长为拥有9100多万党员的世界上规模最大的执政党,一个政党由小而大、由弱变强的轨迹创造了历史的奇迹;从小岗村农民的红手印开始,促成了一个世界上最大的发展中国家的经济腾飞,一个国家履险如夷、转危为安的探索刷新了发展的模式。“过去时”已经定格,“现在时”正在进行,“未来时”近在眼前。百年奋斗铸就历史辉煌,信心百倍推进复兴伟业,站在历史新起点,当下之“巨”即未来之“简”,我们仍要继续发扬筚路蓝缕、以启山林的精神,开拓新时代伟业,不断推进事业发展。

中国共产党由“简”到“巨”的事实雄辩地证明,代表人民群众根本利益、代表历史前进方向的新生力量是充满旺盛生命力的,是不可战胜的。百年奋斗铸就历史辉煌,信心百倍推进复兴伟业。“十三五”期间,我国经济社会发展取得新的历史性成就,规划主要目标任务胜利完成,中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。2021年,我国进入“十四五”时期,开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。十九届五中全会明确提出的2035年远景目标,勾勒了一幅更加清晰的现代化画卷。在新时代新征程上,绝不会一帆风顺,而是充满着急流险滩、不测风云,但只要我们永远保持清醒头脑,继续发扬筚路蓝缕、以启山林那么一种精神,继续保持空谈误国、实干兴邦那么一种警醒,敢于战胜前进道路上的一切困难和挑战,中国特色社会主义航船必将乘风破浪、昂扬奋进,胜利到达实现中华民族伟大复兴中国梦的光辉彼岸。

综上,从建党初期的“简始”,到1956年董必武题词的阶段性“毕巨”,接续以此为起点的新的“简始”,再到2021年建党100年“众多参观者在题词前久久驻足”对百年共产党奋斗历程及取得的成就的感悟深思及回望“巨毕”的过程。思维线索如下:

1. 简始,可以达至巨毕;巨毕,往往产生于简始。

2. 由始而毕,由简而巨,其间必然经历漫长而艰辛的过程。

3. 前人的每个巨毕,都是新的简始。

(二)引导语理解:

“读了以上材料,你有怎样的感悟和思考”有三层意思:

一是“结合材料”即要以材料为起点,作文的主题要由材料得出;行文中要提及材料;结尾要回扣材料。不可置材料于不顾,不可抛开材料写作。既要结合材料内容,也要结合材料含意。材料内容指材料中关于始简毕巨对中共百年历程与经验的阐述;含意是指材料的启示意义,即哲学意义、抽象意义、扩展意义。

二是 “你有”明确了写作者的身份,传达作为新时代青年的思考,要与时代紧密联系,应体现新时代特征,体现作为即将成为第二个一百年建设的主力军应有的价值认知。

三是“感悟”是指有所感触而领悟;“思考”是指进行比较深刻、周到的思想活动。这是要求考生在阐释自己想法时,要能结合时代语境,体现考生自己的感悟、自己的思考。

(四)关于是否符合题意

判断考生作文是否在题意范围之内,主要看是否能围绕材料中提供的“始简”与“毕巨”对中共百年历史的总结及由此产生的关于从过去简小到现在宏大、现在的简小到未来的宏大的转化来表达自己的感悟和思考。

符合题意须完成两个方面的要求:

一是结合材料表达感悟:对中共百年历史上始简毕巨的总结与判断。

二是引发思考(可以理解为启示):阐述由材料引出的启示——关于从过去简小到现在宏大、现在的简小到未来的宏大的转化(包含两个维度:过去到现在的维度、现在到未来的维度)

(一)54分及以上:①准确理解材料,综合运用材料;②紧密围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中转化(过去到现在的维度和现在到未来的维度)③思考深刻,阐述充分;④有时代意识

(二)51-53分:①准确理解材料,综合运用材料;②紧密围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中转化(重点写了过去到现在的维度,现在到未来的维度不充分)③思考较为深刻,阐述较为充分;④有时代意识

(三)48-50分:①较准确理解材料,能综合运用材料;②能围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中的部分转化(只写了过去到现在的维度,现在到未来的维度不明显)③思考较为深刻,阐述较为充分;④有一定的时代意识

(四)42-47分:①能较为贴切地理解材料,能运用其中的材料;②能写到“始简与毕巨”两个关键词,其中的转化不突出③思考和阐述较浅;④时代意识较为模糊

(五)36-41分:①能较为贴切地理解材料,能运用其中的材料;② 两个关键词“始简与毕巨”只涉及其中之一的,其中的转化没有③思考浅,阐述弱;④时代意识模糊

(六)36分以下:①完全脱离材料;②完全忽略论题;③完全没有感悟思考。

《飘摇红船作伊始,巍巍巨轮开新篇》(56分)本文属论述类一等文。

文章开篇从材料出发,扣住“始简毕巨”对中共百年的总结,指出飘摇红船作伊始,巍巍巨轮开新篇,以及对未来的启示“旧的使命已完成,而新使命正在肩”。接着结合材料内容并表达感悟:对中共百年历史上始简的总结与判断,“其作始也简,于风雨飘摇的动荡中来”,“始简”蕴含新生的稚嫩,意味着生机与力量,此时的中国共产党积攒新生的热情。第三段紧承上段并表达感悟:对中共百年历史上毕巨的总结与判断,“扬帆过尽千尺浪,百年正风华”,从当下的视角回望百年,以改革开放、一带一路、脱贫攻坚、全面小康等伟大事业写出对“毕巨”的理解与分析,并做出总结。第四段更进一层,站在新的历史起点,我们仍要继续前进,青年正肩负接过新时代之责任,书写华章。第五段总结。

本文能紧密围绕“始简与毕巨”的两元关系,写出其中转化,从过去到现在的维度和现在到未来的两个维度来写,有层进,体现考生缜密的思维能力。有鲜明的时代意识。

不足之处在文章的第四段和结尾稍显仓促,没有深入挖掘,不够充分。

评分:19+19+18=56分

《始简毕巨心愈坚,长风破浪再出发》(54分)

文章开篇从材料出发,将“其作始也简,其将毕也必巨”喻为“鹏鸟羽翼下托举的大风”以“承载信心与伟力”“贯穿艰辛历程”概括了中国共产党百年征程,引出“我们(青年学生)”“不惧初为沧海一粟”“但求成长为鹏鸟”点明“未来长风破浪,我们整装再出发”的观点,呼应标题“始简毕巨心愈坚,长风破浪再出发”。

文章主体部分前两段紧密围绕“始简与毕巨”的观点,论述从中国共产党创立之始的“简”到将“将毕也巨”作为信念领导中国人民发展历程,第三段从当今中国的发展与模范人物的引领作用引出新青年也应“不惧其简,长风破浪向宏达成果进发”,思考比较深刻,阐述充分,有时代意识。

结尾部分,小结点题,使主旨更进一层。

全文思路清晰,对“其作始也简,其将毕也必巨”概括准确。写出了其中转化,重点写了过去到现在的维度,现在到未来的维度不充分。有时代意识。结尾比较仓促。

评分: 18+18+18=54

同课章节目录