人教部编版高中语文必修下册16.2《六国论》 学案

文档属性

| 名称 | 人教部编版高中语文必修下册16.2《六国论》 学案 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 542.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2022-04-13 20:21:48 | ||

图片预览

文档简介

六国论

【学习目标】

1.了解古代论说文的文体特点。

2.掌握“兵、弊、道、率、以、盖、完、则、所、其实、亡、厥、祖父、视、然则、厌、奉、判、至于、固、得、与、效、始、速、再、终、革灭、智力、向、数、理、当、易、礼、并、夫、为、苟、故事”等词的意义和用法。

3.把握本文围绕中心论点运用设分论点从不同角度、不同层次进行论证的结构层次,学习举例论证、对比论证和比喻论证的论证方法。

4.品味作者行文纵横恣肆、气势逼人、论断斩钉截铁的语言风格。

5.了解作者借古讽今的用意,领会作者关心国家命运、反对屈辱求和的思想。

【学习重难点】

1.了解古代论说文的文体特点。

2.掌握“兵、弊、道、率、以、盖、完、则、所、其实、亡、厥、祖父、视、然则、厌、奉、判、至于、固、得、与、效、始、速、再、终、革灭、智力、向、数、理、当、易、礼、并、夫、为、苟、故事”等词的意义和用法。

【学习过程】

一、作者简介

苏洵(1009—1066),字明允,号老泉,北宋眉州眉山(今属四川)人。著名文学家,与其子苏轼、苏辙并称“三苏”,同属“唐宋八大家”之列(洵为“老苏”,轼为“大苏”,辙为“小苏”)。苏洵少年时代不喜学,直到二十七岁才发愤读书。参加科举考试屡次失利后,就把自己过去写的文章全部烧毁,改而钻研并精通了“六经”和诸子百家之书,下笔顷刻数千言,除《权书》外还著有《几策》两篇,《衡论》十篇。仁宗嘉祐元年(1056),他带领苏轼、苏辙到汴京,谒翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《权书》《衡论》《几策》等文章,认为可与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。一时公卿士大夫分相传诵,其文名因而大盛。

二、背景探寻

北宋是我国历史上比较软弱的一个王朝。北宋第一个皇帝赵匡胤是从军事政变中获得政权的。北宋建国以后,鉴于唐藩镇割据,五代军人乱政的教训,因而实行中央集权专制制度,解除地方节度使的权力,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,将官经常轮换,造成兵不识将、将不识兵的局面,致使军队没有战斗力。北宋建国一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。北宋实行不限制兼并政策,土地集中现象严重,社会矛盾尖锐。政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。宋太宗以后,国势就渐渐衰弱。宋朝初年,北边已经有敌国契丹,宋仁宗时,西边又出现了敌国西夏。宋朝受着这两个国家的威胁和侵犯,却不敢对他们进行坚决的抵抗,只想用屈服妥协的办法,向他们纳银输绢换取和平。宋真宗景德元年(1004),与契丹(后来称辽)缔结澶渊之盟,宋朝答应每年给契丹白银十万两,绢二十万匹。宋仁宗庆历二年(1042),契丹派使者到宋朝要求割给他们晋阳(今山西省太原市)和瓦桥(在河北省雄县易水上)以南十县的土地,结果定盟由宋朝每年给契丹增加白银十万两,绢十万匹。庆历三年,西夏向宋朝上书请和,宋朝每年赠给西夏白银十万两,绢十万匹,茶三万斤。宋朝一再向敌人屈服妥协,结果增加了敌人的财富,削弱了自己的力量,带来无穷的后患,而实际上并不能换得和平。苏洵尽管不理解秦国当时已经具备了统一全中国的条件,不过他写这篇文章借古讽今,向北宋统治者敲起警钟,指出对敌人不用武力抵抗而只是一味屈膝求和,结果必然招致灭亡,这些意见在今天看来仍有意义。

三、文学常识

《六国论》是《权书》中的一篇。原题只有《六国》两个字,因为《权书》和《衡论》都是评论性的文章,所以后来才在六国后面加了个“论”字。《六国论》即关于战国末期韩、魏、楚、齐、燕、赵六国灭亡原因的评论。

【达标检测】

(一)基础知识

1.给下列加点的字注音

① 赂秦( )

② 燕赵( )

③ 殆尽( )

④ 斩荆棘( )

⑤ 小则获邑( )

⑥ 如弃草芥( )

⑦ 咽

⑧ 暴

⑨ 率

⑩ 洎牧以谗诛( )

当与秦相较( )

与嬴而不助五国也( )

为国者无使为积威之所劫哉( )

答案

① lù

② yān

③ dài

④ jīnɡ jí

⑤ yì

⑥ jiè

⑦ yàn/yān

⑧ pù/bào

⑨ shuài/lǜ

⑩ jì chán

tǎnɡ

yǔ yínɡ

wéi wéi

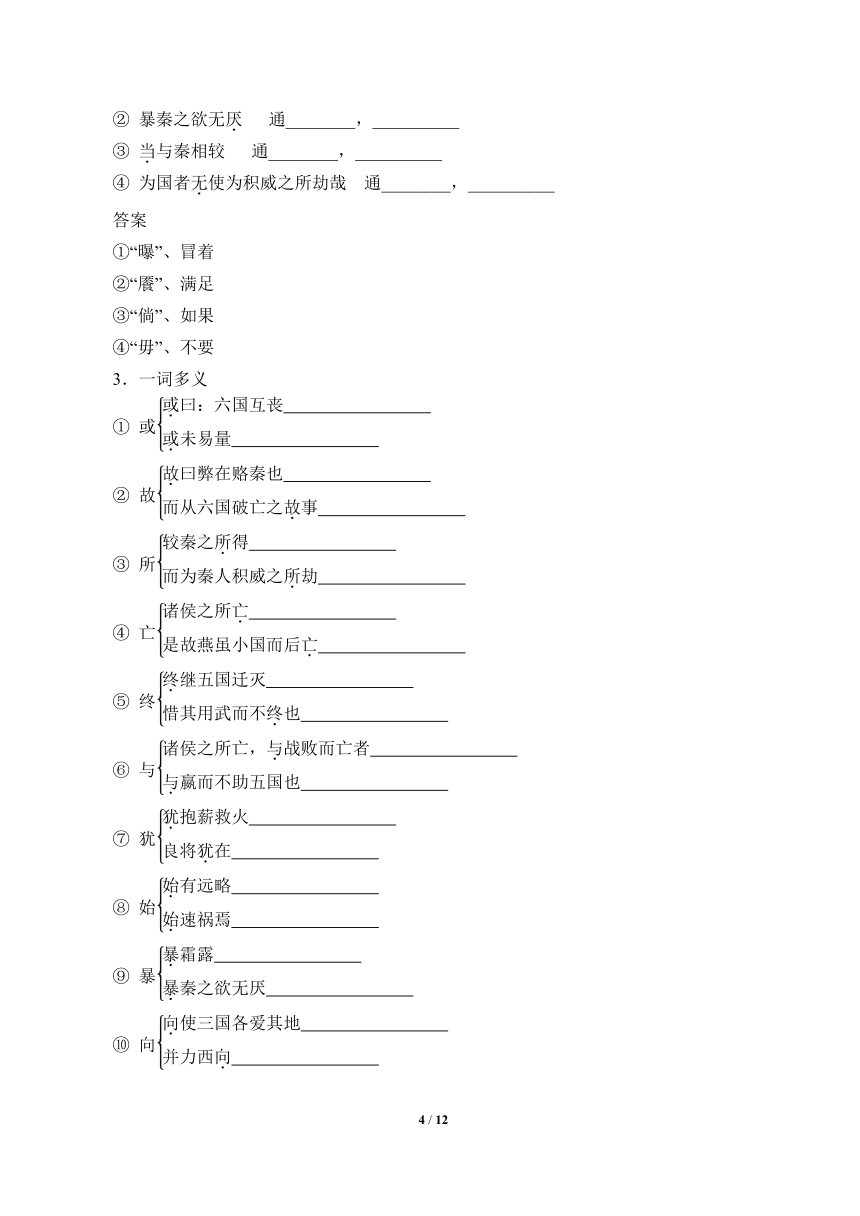

2.通假字

① 暴霜露 通________,__________

② 暴秦之欲无厌 通________,__________

③ 当与秦相较 通________,__________

④ 为国者无使为积威之所劫哉 通________,__________

答案

①“曝”、冒着

②“餍”、满足

③“倘”、如果

④“毋”、不要

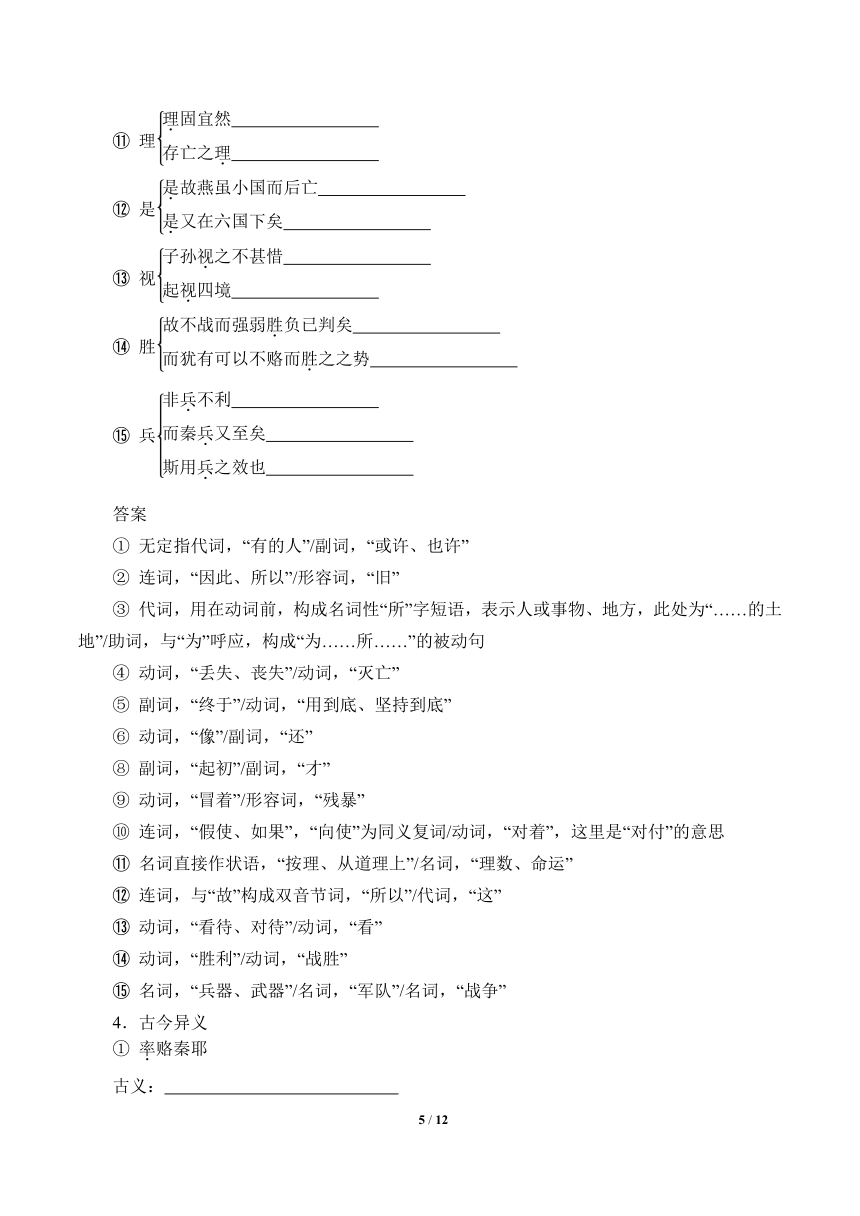

3.一词多义

① 或

② 故

③ 所

④ 亡

⑤ 终

⑥ 与

⑦ 犹

⑧ 始

⑨ 暴

⑩ 向

理

是

视

胜

兵

答案

① 无定指代词,“有的人”/副词,“或许、也许”

② 连词,“因此、所以”/形容词,“旧”

③ 代词,用在动词前,构成名词性“所”字短语,表示人或事物、地方,此处为“……的土地”/助词,与“为”呼应,构成“为……所……”的被动句

④ 动词,“丢失、丧失”/动词,“灭亡”

⑤ 副词,“终于”/动词,“用到底、坚持到底”

⑥ 动词,“像”/副词,“还”

⑧ 副词,“起初”/副词,“才”

⑨ 动词,“冒着”/形容词,“残暴”

⑩ 连词,“假使、如果”,“向使”为同义复词/动词,“对着”,这里是“对付”的意思

名词直接作状语,“按理、从道理上”/名词,“理数、命运”

连词,与“故”构成双音节词,“所以”/代词,“这”

动词,“看待、对待”/动词,“看”

动词,“胜利”/动词,“战胜”

名词,“兵器、武器”/名词,“军队”/名词,“战争”

4.古今异义

① 率赂秦耶

古义:

今义:

② 其实百倍

古义:

今义:

③ 思厥先祖父

古义:

今义:

④ 故不战而强弱胜负已判矣

古义:

今义:

⑤ 至于a颠覆b

A.古义:

今义:

B.古义:

今义:

⑥ 始速祸焉

古义:

今义:

答案

① 古义:一概,都。今义:率领;不加思考,不慎重。

② 古义:那实际情况。“其”,那,“实”,实际数目。“其实”是两个词。今义:表示所说的是实际情况(承上文,多含转折意)。

③ 古义:祖辈和父辈。今义:父亲的父亲。

④ 古义:确定,断定。今义:评定、判别、判决。

⑤ A.至于:古义,表示由上文所说的情况引出下文的结果,相当于“以至于”,“到了……结局(地步)”。今义,动词,表示达到某种程度;连词,表示另提一件事。B.颠覆:古义,灭亡;今义,表示用阴谋手段从内部推翻合法政府。

⑥ 古义:招致。今义:快速。

5.词类活用

① 不能独完:

② 秦以攻取之外:

③ 小则获邑,大则得城:

④ 义不赂秦:

⑤ 惜其用武而不终也:

⑥ 李牧连却之:

⑦ 以事秦之心礼天下之奇才:

⑧ 日削月割:

答案

① 形容词用作动词,“保全”。

② 动词用作名词,“进攻的手段”。

③ 形容词用作名词,“小的方面”“大的方面”。

④ 名词用作动词,“坚持正义”。

⑤ 形容词用作动词,“坚持到底”。

⑥ 动词的使动用法,“使……退却”。

⑦ 名词用作动词,“礼遇”。

⑧ 时间名词直接作状语,“一天天地”“一月月地”。

6.文言句式

① 六国破灭,非兵不利,战不善:

② 赂秦而力亏,破灭之道也:

③ 斯用兵之效也:

④ 赵尝五战于秦:

⑤ 后秦击赵者再:

⑥ 苟以天下之大:

⑦ 六国破灭:

⑧ 洎牧以谗诛:

⑨ 而为秦人积威之所劫:

⑩ 暴霜露:

举以予人:

日削月割:

答案

① 判断句,用“非”表否定判断。

② 判断句,用“也”表肯定判断。

③ 判断句,用“也”表肯定判断。

④ 状语后置句。译成现代汉语,按“赵尝于秦五战”的语序翻译。

⑤ 状语后置句。译成现代汉语,按“后秦再击赵”的语序翻译。

⑥ 定语后置句。翻译成现代汉语,按“苟以大之天下”的语序翻译。

⑦ 被动句。译时加“被”。

⑧ 被动句。译时加“被”,“被诛杀”。

⑨ 被动句。“为……所”格式。

⑩ 省略句。省略介词,即“暴(于)霜露”。

省略句。省略宾语,即“举(之)以予人”。

被动句。译时加“被”,“被削弱”“被分割”。

(二)词句梳理

1.解释加点的词语

① 思厥先祖父:

② 以有尺寸之地:

③ 今日割五城:

④ 然后得一夕安寝:

⑤ 然则诸侯之地有限:

⑥ 终继五国迁灭:

⑦ 何哉:

⑧ 斯用兵之效也:

⑨ 且燕赵处秦革灭殆尽之际:

⑩ 或未易量:

答案

① 厥:代词,“其”“他们的”。先:形容词,“已经去世的”。

② 名词,本指长度,这里指土地少。

③ 动词,“割取、割让”。

④ 形容词,“安稳”。

⑤ 既然这样,“那么……”。

⑥ 继:动词,“接续”。迁:将战败国的国君或百姓迁徙流放到偏远地区以防作乱。

⑦ 何:代词,“为什么”。哉:语气助词,“呢”。

⑧ 斯:代词,“这”。效:名词,“效果”“功效”。

⑨ 且:连词,“再说”。革灭:动词,“灭除”。革:改。殆:副词,“几乎”。

⑩ 动词,“估量”“判断”。二、疑难突破

2.作者是怎样提出中心论点和分论点的?这样提有什么好处?

答案

作者开门见山、直截了当地提出中心论点。细言之,就是从正、反两方面提出本文的中心论点的。反面否定“非兵不利,战不善”,正面肯定“弊在赂秦”。好处:不仅紧扣题目、明确了论题,而且便于后文驰骋文墨、展开论证,结构上具有提起下文、统摄全篇的主导作用。接着从两个方面进行论证,也就是安排两个分论点:一是“赂秦而力亏,破灭之道也”,二是“不赂者以赂者丧”。前者,直接提出,顺应中心论点,对中心论点进一步阐释,使人认识更深一层。后者在一问一答中提出,消除疑虑,使中心论点更加完善,无懈可击,有力地支持了中心论点。分析后,又重申中心论点,起到突出、强化的作用。

3.作者在第4段对六国统治者提出了什么建议?对六国的破亡有什么感情?“为国者”只指六国统治者吗?

答案

①以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才。②惋惜。③明指六国统治者,暗指北宋统治者,一语双关。

4.第5段含蓄地点明了文章主旨。这主旨是什么?

答案

第5段将六国与秦比较,将六国与北宋比较,而重在将六国与北宋比较,指出如今北宋的疆域、国力远远超过了六国,如果对敌人不用武力抵抗而只是一味地屈膝求和,那结局就和六国一样。

5.本文仅用了一个“赂”字归纳六国灭亡的原因,这是否表明作者认识的片面?

答案

六国灭亡的原因确实是复杂的,作者虽只从“赂”字着笔,但并不表明其认识的片面。这要从本文的写作背景和行文目的两方面来考虑。

本文的历史背景应从两个角度着眼:一是作者论述的六国灭亡的那个时期的情况,借以了解作者立论的根据;二是作者所处的北宋时代的历史状况,借以明确作者撰写此文的现实针砭意义及其写作上的特点。

文中的“六国”就是指战国七雄中除秦国以外的六个国家。秦国本来是个弱小落后的国家,经过商鞅变法的彻底改革,经济和军事实力逐渐强大起来;而原本强盛的六国却因宗法势力的强大,因循守旧,经济和军事实力日益衰落。秦国强大之后,积极向东方发展,夺取六国的土地。六国也曾联合抗秦(“合纵”),但他们各有自己的打算,所以这种联合并不牢固。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦的威胁和侵略,在秦强大的军事和外交攻势下,纷纷割地求和,并最早被灭,齐、燕、赵三国也相继灭亡。六国灭亡,从历史事实上说,绝不仅仅因为割地赂秦,也绝不仅仅“以荆卿为计”“用武不终”,但前人论史实,是可以有自己的角度和看法的,苏洵的观点是为针砭现实服务的。

6.本文的论证结构如何?

答案

本文开篇以“弊在赂秦”点明中心论点。由于赂秦者只有韩、魏、楚三国,所以再由设问引出补充论点:“不赂者以赂者丧。”如此立论,才能全面。以下两段依次分承上述两个论点:第2段论证“弊在赂秦”,第3段论证“不赂者以赂者丧”。

由于第3段已提到燕、赵以武力抗秦的政策,第4段再引申一步,指出联合抗秦之可行;更由可行而不行说到赂秦的根本原因是“为积威之所劫”,至此,其“讽今”之意已昭然若揭。末段则水到渠成地点明全文主旨,以“天下之大”暗指北宋王朝统治者,以“从六国破亡之故事”喻宋王朝对西夏、契丹的妥协政策。文章气魄雄放,论证缜密,充分表现出苏洵的论文风格。

(三)文本深读

本文论证语言的特色:

(1)用语准确,分寸感强。如“向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量”。提出与上文所论史实相反的情况以及可能出现的不同结果,虽为假设,但又不妄下断语,表现了作者论述语言的准确性与分寸感,恰到好处。

(2)纵横恣肆,雄辩滔滔。文笔颇有战国纵横家的风格,有气势,给人以强烈的感染力。

(3)虽是论文,但语言也多文学色彩,生动形象。如以“一夕安寝”指出所得不值,时间短暂;“起视四境,而秦兵又至矣”,给人以动感,加强了不安的效果。

本文涉及的修辞格主要为比喻。其中“子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥”,形象地揭示了子孙对先辈们辛勤开垦的土地不爱惜,一次又一次地割让给秦国;“古人云:‘以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。’”这一比喻,非常精当,一语击中了秦欲难填的要害,形象地说明了赂秦必招致灭亡的道理,从而有力地证明了文章的论点,在结构上也有收束之意。

(4)文章字里行间饱含着作者的感情。文章不仅用“呜呼”“悲夫”这样感情强烈的感叹语,就是在夹叙夹议的文字中,也洋溢着作者的情感,如对以地赂秦的憎恶,对“义不赂秦”的赞赏,对“用武而不终”的惋惜,对为国者“为秦人积威之所劫”的痛惜、激愤,都溢于言表,有着强烈的感染力,使文章不仅以理服人,而且以情感人。

【学习小结】

1.结构图解

北宋王朝(借古讽今)

2.中心主旨

《六国论》表面上评的是六国,实际上讽刺的是北宋。因为当时北宋王朝的统治者对契丹族建立的辽国和党项羌族建立

的西夏屈辱求和,作者就借六国割地给秦国因而最后灭亡的史实,暗示北宋王朝不应重蹈六国灭亡的覆辙而应该对辽、夏的入侵采取斗争的方式,讽谏北宋王朝要以六国为鉴,不为外族“积威之所劫”,要“礼天下之奇才”,上下团结一心,抵御外侮,以维护和巩固北宋王朝的统治。

3.写作特色

(1)借古讽今,切中时弊。

本文从历史与现实结合的角度,依据史实,抓住六国破灭“弊在赂秦”这一点来立论,针砭时弊,切中要害,表明了作者明达而深湛的政治见解。文末巧妙地联系北宋的现实,点出全文的主旨,语意深切,发人深省。

(2)论点鲜明,论证严密。

文章开篇提出“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”的论点,然后以史实为据,分别就“赂者”与“未尝赂秦”两类国家正面论证,又以假设进一步申说,如果不赂秦则六国不至于灭亡,从反面加以论证,从而得出“为国者无使为积威之所劫”的论断。最后借古讽今,讽谏北宋统治者切勿“从六国破亡之故事”。文章围绕中心论点展开论证,既深入充分,又逻辑严密、无懈可击。文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法,如“赂者”与“不赂者”对比;秦与诸侯双方土地得失对比;赂秦之频与“一夕安寝”对比;六国与北宋对比等。通过对比,增强了“弊在赂秦”这一论点的鲜明性、深刻性。

(3)语言生动,气势充沛。

本文用词准确,言简意赅,语言生动形象。在论证中穿插“思厥先祖父……而秦兵又至矣”的描述,引古人之言形象地说明道理,用“食之不得下咽”形容秦人的惶恐不安,增强了文章的表达效果。文章字里行间饱含着作者的感情,有强烈的感叹,再加上对偶、对比、比喻等修辞手法的运用,不仅章法严谨,而且富于变化,承转灵活,纵横恣肆,起伏跌宕,雄奇遒劲,具有雄辩的力量和充沛的气势。

12 / 12

【学习目标】

1.了解古代论说文的文体特点。

2.掌握“兵、弊、道、率、以、盖、完、则、所、其实、亡、厥、祖父、视、然则、厌、奉、判、至于、固、得、与、效、始、速、再、终、革灭、智力、向、数、理、当、易、礼、并、夫、为、苟、故事”等词的意义和用法。

3.把握本文围绕中心论点运用设分论点从不同角度、不同层次进行论证的结构层次,学习举例论证、对比论证和比喻论证的论证方法。

4.品味作者行文纵横恣肆、气势逼人、论断斩钉截铁的语言风格。

5.了解作者借古讽今的用意,领会作者关心国家命运、反对屈辱求和的思想。

【学习重难点】

1.了解古代论说文的文体特点。

2.掌握“兵、弊、道、率、以、盖、完、则、所、其实、亡、厥、祖父、视、然则、厌、奉、判、至于、固、得、与、效、始、速、再、终、革灭、智力、向、数、理、当、易、礼、并、夫、为、苟、故事”等词的意义和用法。

【学习过程】

一、作者简介

苏洵(1009—1066),字明允,号老泉,北宋眉州眉山(今属四川)人。著名文学家,与其子苏轼、苏辙并称“三苏”,同属“唐宋八大家”之列(洵为“老苏”,轼为“大苏”,辙为“小苏”)。苏洵少年时代不喜学,直到二十七岁才发愤读书。参加科举考试屡次失利后,就把自己过去写的文章全部烧毁,改而钻研并精通了“六经”和诸子百家之书,下笔顷刻数千言,除《权书》外还著有《几策》两篇,《衡论》十篇。仁宗嘉祐元年(1056),他带领苏轼、苏辙到汴京,谒翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的《权书》《衡论》《几策》等文章,认为可与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。一时公卿士大夫分相传诵,其文名因而大盛。

二、背景探寻

北宋是我国历史上比较软弱的一个王朝。北宋第一个皇帝赵匡胤是从军事政变中获得政权的。北宋建国以后,鉴于唐藩镇割据,五代军人乱政的教训,因而实行中央集权专制制度,解除地方节度使的权力,将地方的政权、财权、军权都收归中央。为了防范武将军权过重,将官经常轮换,造成兵不识将、将不识兵的局面,致使军队没有战斗力。北宋建国一百年间,北宋军队与契丹、西夏军队大小六十余战,败多胜少。北宋加强中央集权的措施,导致官僚机构膨胀和军队不断扩充。北宋实行不限制兼并政策,土地集中现象严重,社会矛盾尖锐。政治上的专制腐败,军事上的骄惰无能,带来外交上的极端软弱。宋太宗以后,国势就渐渐衰弱。宋朝初年,北边已经有敌国契丹,宋仁宗时,西边又出现了敌国西夏。宋朝受着这两个国家的威胁和侵犯,却不敢对他们进行坚决的抵抗,只想用屈服妥协的办法,向他们纳银输绢换取和平。宋真宗景德元年(1004),与契丹(后来称辽)缔结澶渊之盟,宋朝答应每年给契丹白银十万两,绢二十万匹。宋仁宗庆历二年(1042),契丹派使者到宋朝要求割给他们晋阳(今山西省太原市)和瓦桥(在河北省雄县易水上)以南十县的土地,结果定盟由宋朝每年给契丹增加白银十万两,绢十万匹。庆历三年,西夏向宋朝上书请和,宋朝每年赠给西夏白银十万两,绢十万匹,茶三万斤。宋朝一再向敌人屈服妥协,结果增加了敌人的财富,削弱了自己的力量,带来无穷的后患,而实际上并不能换得和平。苏洵尽管不理解秦国当时已经具备了统一全中国的条件,不过他写这篇文章借古讽今,向北宋统治者敲起警钟,指出对敌人不用武力抵抗而只是一味屈膝求和,结果必然招致灭亡,这些意见在今天看来仍有意义。

三、文学常识

《六国论》是《权书》中的一篇。原题只有《六国》两个字,因为《权书》和《衡论》都是评论性的文章,所以后来才在六国后面加了个“论”字。《六国论》即关于战国末期韩、魏、楚、齐、燕、赵六国灭亡原因的评论。

【达标检测】

(一)基础知识

1.给下列加点的字注音

① 赂秦( )

② 燕赵( )

③ 殆尽( )

④ 斩荆棘( )

⑤ 小则获邑( )

⑥ 如弃草芥( )

⑦ 咽

⑧ 暴

⑨ 率

⑩ 洎牧以谗诛( )

当与秦相较( )

与嬴而不助五国也( )

为国者无使为积威之所劫哉( )

答案

① lù

② yān

③ dài

④ jīnɡ jí

⑤ yì

⑥ jiè

⑦ yàn/yān

⑧ pù/bào

⑨ shuài/lǜ

⑩ jì chán

tǎnɡ

yǔ yínɡ

wéi wéi

2.通假字

① 暴霜露 通________,__________

② 暴秦之欲无厌 通________,__________

③ 当与秦相较 通________,__________

④ 为国者无使为积威之所劫哉 通________,__________

答案

①“曝”、冒着

②“餍”、满足

③“倘”、如果

④“毋”、不要

3.一词多义

① 或

② 故

③ 所

④ 亡

⑤ 终

⑥ 与

⑦ 犹

⑧ 始

⑨ 暴

⑩ 向

理

是

视

胜

兵

答案

① 无定指代词,“有的人”/副词,“或许、也许”

② 连词,“因此、所以”/形容词,“旧”

③ 代词,用在动词前,构成名词性“所”字短语,表示人或事物、地方,此处为“……的土地”/助词,与“为”呼应,构成“为……所……”的被动句

④ 动词,“丢失、丧失”/动词,“灭亡”

⑤ 副词,“终于”/动词,“用到底、坚持到底”

⑥ 动词,“像”/副词,“还”

⑧ 副词,“起初”/副词,“才”

⑨ 动词,“冒着”/形容词,“残暴”

⑩ 连词,“假使、如果”,“向使”为同义复词/动词,“对着”,这里是“对付”的意思

名词直接作状语,“按理、从道理上”/名词,“理数、命运”

连词,与“故”构成双音节词,“所以”/代词,“这”

动词,“看待、对待”/动词,“看”

动词,“胜利”/动词,“战胜”

名词,“兵器、武器”/名词,“军队”/名词,“战争”

4.古今异义

① 率赂秦耶

古义:

今义:

② 其实百倍

古义:

今义:

③ 思厥先祖父

古义:

今义:

④ 故不战而强弱胜负已判矣

古义:

今义:

⑤ 至于a颠覆b

A.古义:

今义:

B.古义:

今义:

⑥ 始速祸焉

古义:

今义:

答案

① 古义:一概,都。今义:率领;不加思考,不慎重。

② 古义:那实际情况。“其”,那,“实”,实际数目。“其实”是两个词。今义:表示所说的是实际情况(承上文,多含转折意)。

③ 古义:祖辈和父辈。今义:父亲的父亲。

④ 古义:确定,断定。今义:评定、判别、判决。

⑤ A.至于:古义,表示由上文所说的情况引出下文的结果,相当于“以至于”,“到了……结局(地步)”。今义,动词,表示达到某种程度;连词,表示另提一件事。B.颠覆:古义,灭亡;今义,表示用阴谋手段从内部推翻合法政府。

⑥ 古义:招致。今义:快速。

5.词类活用

① 不能独完:

② 秦以攻取之外:

③ 小则获邑,大则得城:

④ 义不赂秦:

⑤ 惜其用武而不终也:

⑥ 李牧连却之:

⑦ 以事秦之心礼天下之奇才:

⑧ 日削月割:

答案

① 形容词用作动词,“保全”。

② 动词用作名词,“进攻的手段”。

③ 形容词用作名词,“小的方面”“大的方面”。

④ 名词用作动词,“坚持正义”。

⑤ 形容词用作动词,“坚持到底”。

⑥ 动词的使动用法,“使……退却”。

⑦ 名词用作动词,“礼遇”。

⑧ 时间名词直接作状语,“一天天地”“一月月地”。

6.文言句式

① 六国破灭,非兵不利,战不善:

② 赂秦而力亏,破灭之道也:

③ 斯用兵之效也:

④ 赵尝五战于秦:

⑤ 后秦击赵者再:

⑥ 苟以天下之大:

⑦ 六国破灭:

⑧ 洎牧以谗诛:

⑨ 而为秦人积威之所劫:

⑩ 暴霜露:

举以予人:

日削月割:

答案

① 判断句,用“非”表否定判断。

② 判断句,用“也”表肯定判断。

③ 判断句,用“也”表肯定判断。

④ 状语后置句。译成现代汉语,按“赵尝于秦五战”的语序翻译。

⑤ 状语后置句。译成现代汉语,按“后秦再击赵”的语序翻译。

⑥ 定语后置句。翻译成现代汉语,按“苟以大之天下”的语序翻译。

⑦ 被动句。译时加“被”。

⑧ 被动句。译时加“被”,“被诛杀”。

⑨ 被动句。“为……所”格式。

⑩ 省略句。省略介词,即“暴(于)霜露”。

省略句。省略宾语,即“举(之)以予人”。

被动句。译时加“被”,“被削弱”“被分割”。

(二)词句梳理

1.解释加点的词语

① 思厥先祖父:

② 以有尺寸之地:

③ 今日割五城:

④ 然后得一夕安寝:

⑤ 然则诸侯之地有限:

⑥ 终继五国迁灭:

⑦ 何哉:

⑧ 斯用兵之效也:

⑨ 且燕赵处秦革灭殆尽之际:

⑩ 或未易量:

答案

① 厥:代词,“其”“他们的”。先:形容词,“已经去世的”。

② 名词,本指长度,这里指土地少。

③ 动词,“割取、割让”。

④ 形容词,“安稳”。

⑤ 既然这样,“那么……”。

⑥ 继:动词,“接续”。迁:将战败国的国君或百姓迁徙流放到偏远地区以防作乱。

⑦ 何:代词,“为什么”。哉:语气助词,“呢”。

⑧ 斯:代词,“这”。效:名词,“效果”“功效”。

⑨ 且:连词,“再说”。革灭:动词,“灭除”。革:改。殆:副词,“几乎”。

⑩ 动词,“估量”“判断”。二、疑难突破

2.作者是怎样提出中心论点和分论点的?这样提有什么好处?

答案

作者开门见山、直截了当地提出中心论点。细言之,就是从正、反两方面提出本文的中心论点的。反面否定“非兵不利,战不善”,正面肯定“弊在赂秦”。好处:不仅紧扣题目、明确了论题,而且便于后文驰骋文墨、展开论证,结构上具有提起下文、统摄全篇的主导作用。接着从两个方面进行论证,也就是安排两个分论点:一是“赂秦而力亏,破灭之道也”,二是“不赂者以赂者丧”。前者,直接提出,顺应中心论点,对中心论点进一步阐释,使人认识更深一层。后者在一问一答中提出,消除疑虑,使中心论点更加完善,无懈可击,有力地支持了中心论点。分析后,又重申中心论点,起到突出、强化的作用。

3.作者在第4段对六国统治者提出了什么建议?对六国的破亡有什么感情?“为国者”只指六国统治者吗?

答案

①以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才。②惋惜。③明指六国统治者,暗指北宋统治者,一语双关。

4.第5段含蓄地点明了文章主旨。这主旨是什么?

答案

第5段将六国与秦比较,将六国与北宋比较,而重在将六国与北宋比较,指出如今北宋的疆域、国力远远超过了六国,如果对敌人不用武力抵抗而只是一味地屈膝求和,那结局就和六国一样。

5.本文仅用了一个“赂”字归纳六国灭亡的原因,这是否表明作者认识的片面?

答案

六国灭亡的原因确实是复杂的,作者虽只从“赂”字着笔,但并不表明其认识的片面。这要从本文的写作背景和行文目的两方面来考虑。

本文的历史背景应从两个角度着眼:一是作者论述的六国灭亡的那个时期的情况,借以了解作者立论的根据;二是作者所处的北宋时代的历史状况,借以明确作者撰写此文的现实针砭意义及其写作上的特点。

文中的“六国”就是指战国七雄中除秦国以外的六个国家。秦国本来是个弱小落后的国家,经过商鞅变法的彻底改革,经济和军事实力逐渐强大起来;而原本强盛的六国却因宗法势力的强大,因循守旧,经济和军事实力日益衰落。秦国强大之后,积极向东方发展,夺取六国的土地。六国也曾联合抗秦(“合纵”),但他们各有自己的打算,所以这种联合并不牢固。秦国采取“远交近攻”的军事战略,韩、魏、楚三国都紧靠秦国,因此直接受到秦的威胁和侵略,在秦强大的军事和外交攻势下,纷纷割地求和,并最早被灭,齐、燕、赵三国也相继灭亡。六国灭亡,从历史事实上说,绝不仅仅因为割地赂秦,也绝不仅仅“以荆卿为计”“用武不终”,但前人论史实,是可以有自己的角度和看法的,苏洵的观点是为针砭现实服务的。

6.本文的论证结构如何?

答案

本文开篇以“弊在赂秦”点明中心论点。由于赂秦者只有韩、魏、楚三国,所以再由设问引出补充论点:“不赂者以赂者丧。”如此立论,才能全面。以下两段依次分承上述两个论点:第2段论证“弊在赂秦”,第3段论证“不赂者以赂者丧”。

由于第3段已提到燕、赵以武力抗秦的政策,第4段再引申一步,指出联合抗秦之可行;更由可行而不行说到赂秦的根本原因是“为积威之所劫”,至此,其“讽今”之意已昭然若揭。末段则水到渠成地点明全文主旨,以“天下之大”暗指北宋王朝统治者,以“从六国破亡之故事”喻宋王朝对西夏、契丹的妥协政策。文章气魄雄放,论证缜密,充分表现出苏洵的论文风格。

(三)文本深读

本文论证语言的特色:

(1)用语准确,分寸感强。如“向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量”。提出与上文所论史实相反的情况以及可能出现的不同结果,虽为假设,但又不妄下断语,表现了作者论述语言的准确性与分寸感,恰到好处。

(2)纵横恣肆,雄辩滔滔。文笔颇有战国纵横家的风格,有气势,给人以强烈的感染力。

(3)虽是论文,但语言也多文学色彩,生动形象。如以“一夕安寝”指出所得不值,时间短暂;“起视四境,而秦兵又至矣”,给人以动感,加强了不安的效果。

本文涉及的修辞格主要为比喻。其中“子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥”,形象地揭示了子孙对先辈们辛勤开垦的土地不爱惜,一次又一次地割让给秦国;“古人云:‘以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。’”这一比喻,非常精当,一语击中了秦欲难填的要害,形象地说明了赂秦必招致灭亡的道理,从而有力地证明了文章的论点,在结构上也有收束之意。

(4)文章字里行间饱含着作者的感情。文章不仅用“呜呼”“悲夫”这样感情强烈的感叹语,就是在夹叙夹议的文字中,也洋溢着作者的情感,如对以地赂秦的憎恶,对“义不赂秦”的赞赏,对“用武而不终”的惋惜,对为国者“为秦人积威之所劫”的痛惜、激愤,都溢于言表,有着强烈的感染力,使文章不仅以理服人,而且以情感人。

【学习小结】

1.结构图解

北宋王朝(借古讽今)

2.中心主旨

《六国论》表面上评的是六国,实际上讽刺的是北宋。因为当时北宋王朝的统治者对契丹族建立的辽国和党项羌族建立

的西夏屈辱求和,作者就借六国割地给秦国因而最后灭亡的史实,暗示北宋王朝不应重蹈六国灭亡的覆辙而应该对辽、夏的入侵采取斗争的方式,讽谏北宋王朝要以六国为鉴,不为外族“积威之所劫”,要“礼天下之奇才”,上下团结一心,抵御外侮,以维护和巩固北宋王朝的统治。

3.写作特色

(1)借古讽今,切中时弊。

本文从历史与现实结合的角度,依据史实,抓住六国破灭“弊在赂秦”这一点来立论,针砭时弊,切中要害,表明了作者明达而深湛的政治见解。文末巧妙地联系北宋的现实,点出全文的主旨,语意深切,发人深省。

(2)论点鲜明,论证严密。

文章开篇提出“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”的论点,然后以史实为据,分别就“赂者”与“未尝赂秦”两类国家正面论证,又以假设进一步申说,如果不赂秦则六国不至于灭亡,从反面加以论证,从而得出“为国者无使为积威之所劫”的论断。最后借古讽今,讽谏北宋统治者切勿“从六国破亡之故事”。文章围绕中心论点展开论证,既深入充分,又逻辑严密、无懈可击。文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法,如“赂者”与“不赂者”对比;秦与诸侯双方土地得失对比;赂秦之频与“一夕安寝”对比;六国与北宋对比等。通过对比,增强了“弊在赂秦”这一论点的鲜明性、深刻性。

(3)语言生动,气势充沛。

本文用词准确,言简意赅,语言生动形象。在论证中穿插“思厥先祖父……而秦兵又至矣”的描述,引古人之言形象地说明道理,用“食之不得下咽”形容秦人的惶恐不安,增强了文章的表达效果。文章字里行间饱含着作者的感情,有强烈的感叹,再加上对偶、对比、比喻等修辞手法的运用,不仅章法严谨,而且富于变化,承转灵活,纵横恣肆,起伏跌宕,雄奇遒劲,具有雄辩的力量和充沛的气势。

12 / 12

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])