苏教版高中语文必修5教案全集

图片预览

文档简介

科学之光

【专题解说】

本专题分为三个板块,第一板块"探索与发现",侧重人在科学领域的探究,对客观世界内在规律的把握,同时对科学家的精神品格,对科学的价值进行认识与思考;第二板块"奇异的自然",则把目光转向神奇的自然界,展示它的丰富多彩,绮丽多姿,科学为我们打开一扇又一扇窗,让人惊叹造物主的鬼斧神工;第三板块"美丽的创造",本板块又将目光回到人类自身,侧重认识科学的实践性品格,并通过特定的实例说明了科学与美的内在联系,说明不管是科学还是艺术都是按照美的规律来造型的。

本专题所选文章既有关于事物说明的,有关于事理说明的,也有程序性说明;既有关于单个对象说明的,也有关于一类对象说明的;既有传统的,也有体现现代说明文写作特点的;既有平实的,典范的,也有文艺性强的。

⊙探索与发现

《物种起源》绪论

※学习导航

【学习目标】

1、了解达尔文及其进化论,感悟并学习科学家严谨而审慎的科学态度以及刻苦钻研的治学精神。

2、能够理解说明文语言准确严密的特点。

3、把握文中关键句,进而整体把文章的结构层次和作者的观点态度,提高辨别和筛选重要信息和材料的能力。

【学法建议】

1、学习本文时要注意抓住关键句来把握文章的主要观点和全文的结构。

2、可以从本文语言的推敲品位中感受达尔文的科学态度和治学精神。

【课前预习】

1、作者简介

查理·罗伯特·达尔文(1809-1882),是生物进化学说的创始人。他出生在英国一个世代医生家里。祖父、父亲不仅都是当地的名医,而且都是生物学的爱好者。祖父是一个早期生物进化论者,发表过《动物心理学》的著作,提倡生物进化观念。这样的家庭环境,生物进化思想,对幼小的达尔文的心灵,有着深刻的影响。达尔文16岁进大学学医,但他并不想做一个医生,而是热心研究自然科学,特别是生物学。后来他又去大学神学系学习,但他依然用大量的时间阅读各种自然科学著作,同不少地质学家、动物学家、植物学家交往。22岁从剑桥大学毕业后,以博物学家的身份乘海军勘探船“贝格尔号”作历时五年的环球旅行,观察并搜集了动植物和地质等方面的大量材料,经归纳整理与综合分析,形成了生物进化的概念,于1859年出版了震动当时学术界的《物种起源》一书,成为生物学史上的一个转折点。随后又写成《动物和植物在家养下的变异》、《人类起源及性的选择》等书,进一步充实了进化学说的内容。

2、资料链接

(1)进化论

亦称“演化论”(严复译为天演论)。通常指生物的进化理论。它是研究生物进化、生物发展规律以及如何运用这些规律的科学,是生物学的一个重要部门。该词最初是拉马克提出。达尔文的《物种起源》一书奠定了进化论的科学基础。而现代生物学的发展,促进了生命起源、物种分化和形成等进化理论的进一步发展,认为生物最初从非生物而来,现代地球上生存的各种生物,有共同的祖先,它们在进化过程中,通过变异、遗传和自然选择,由低级到高级,从简单到复杂,种类由少到多。恩格斯认为达尔文的进化理论是19世纪自然科学三大发现(能量守恒和转换定律、细胞学说和进化论)之一。

(2)文体介绍

导言也称引言、绪论,是一篇文章或一部著作的开头的话,主要用于学术著作和教科书,对论著的基本内容和要点以及有关问题(如写作背景、过程、缘由等)作出介绍、说明。导言目的是让读者了解全书的要旨,引导读者更好的理解全书的内容。

导言与序言的区别:序言的内容宽泛,对原作内容是否具体说明,对内容介绍的多少都没有明确要求。而导言的主要篇幅必须介绍原作的内容及主旨。序言写作无定体,或叙事,或抒情,或议论,或说明,或兼而有之,都是可以的。而导言则侧重议论、说明。文学作品一般有序言而无导言,学术著作有导言,还可有序言。学术著作再版几次可以有几篇序言,但导言只有一篇。

(3)神创论

在西方流传的是上帝用六天时间创造出天地、日月星辰、山川河流、飞禽走兽,再用圣土造出第一个男人亚当,又 从亚当身上取出一根肋骨造出一个女人夏娃。他们听信蛇的怂恿,偷吃禁果,而知善恶羞耻,于是扯下无花果的叶子遮蔽下身,这便是衣服的雏形。

在中国也流传着一种关于人类起源的神话。远古时乾坤未开,像个混沌的 “鸡蛋”,这“鸡蛋”中生长了一个盘古,他在“鸡蛋”里生长了一万八千年,此阶段,天每日长高一丈,地每日增厚一丈,盘古每日长高一丈,到过了一万八千年 时,盘古突然死去,他的气化成风云,他的声化成雷霆,他的右眼化成太阳,他的左眼化成月亮,他的四肢五体化成五岳四海,血液化成江河,筋脉化为地理,肌肉 化为田土,发须化为星辰,皮毛化为草木,齿骨化为金石,精髓化为珠宝……

3、预习思考

(1)预设问题

①画出每一自然段的关键句,并思考达尔文对物种起源的基本看法是什么?

②文中体现出了达尔文作为科学家的哪些精神品格?

③预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

第一课时

一、 自学评价

1.选出下列注音及字形全对的一项 ( )

A.栖(qī)息 慷概(kǎi) 狭隘(ài) 槲(hú)寄生

B.胚(pēi)胎 间(jiān)断 搜(sōu)集 干扰素(sù)

C.诱(yòu)使 纤(qiān)维 疟(nüè)疾 胰(yí)岛素

D.衍(yǎn)生 规模 (mó) 病症(zhēnɡ) 综合征(zhēnɡ)

2、下列词语中没有错别字的一组是: ( )

A、栖息 报歉 纲要 独一无二

B、札记 精密 遗传 对诊下药

C、狭隘 轻率 防犯 无所适从

D、胚胎 栽培 变异 引人注目

3、下列各句中成语使用恰当的一句是 ( )

A.外面风传咱们厂的厂长要辞职,有人说这是谣言,但我想,空穴来风,恐怕总是会有点儿实事的影子吧。

B.他经常蹲在窗下听私塾先生讲课,父亲无意间发现了,便凑了学费,让他登堂入室,成了那里最年幼的学生。

C.想起那时节,金风阵阵,菊香遍野,阳澄湖的螃蟹,不仅个儿大,而且只只脑满肠肥,吃起来,味道真是好极了。

D.张老师的家离学校较远,足足有七八华里,但他每天上下班却都是安步当车,健步如飞,也倒练就了一身好筋骨。

4、下列各句中没有语病的一句是 ( )

A.这位院士诚恳地表示,他要努力去做一个乐意给年轻人打开一切科学道路,使他们夺得科学高峰的人。

B.仅在短短的三年之前,电脑“上网”对人们还是陌生的,但对今天的学生来说,显然已经是比较熟悉的了。

C.生命是否起源于火星而非地球,地球上的生命是否由陨石带来,天文学家正在研究诸如此类的问题。

D.这本书具体描写了我国北冰洋考察船是如何根据气候和洋流的状况,度过一个个难关,获得了巨大的科研成果。

二、文本研习

1、 整体感知

阅读全文,画出每一自然段的关键句,并按要求概括。

【说明】什么是关键句?有哪些类型?

关键句是指文章中十分重要的语句,它突出地体现了文章的旨趣,标示文章的思路,显示文章结构的特点。其类型为:

A、从内容来看,中心句是关键句。它是集中揭示说明对象的特征或标示主要事理的语句。

B、从结构看,总结句、总提句及重要的过渡句是关键句。总结句概括了文章最基本的内容,总提句、过渡句显示出文章的说明内容的推进。

C、从出现的频率来看,反复出现的文句是关键句。一方面是作者着力要表达的观点需要强调,另一方面也用于显示层次。

【说明】如何筛选关键句

从内容入手,找出中心句;从思路、结构入手,确认总提句、过渡句和总结句。

第一段:关键句:________________________________________________

主要内容是:——___________(环球远航――__________――___________)

第二段:关键句:________________________________________________

主要内容是:__________(主观方面:____________、_____________;客观方面:_________________________)

第三段:关键句:______________________________________

主要内容是:__________

第四段:关键句:我仍想利用这个机会,对虎克博士表示深深的感谢。

主要内容是:对支持者表达感激

第五段:关键句:_______________________________________________

主要内容是:__________________

推断依据是:① ② ③ ④

第六段:关键句;________________________________________________

主要内容是:介绍研究的方法。

1 作者研究家养动物和栽培植物的目的。

_________________________________________________________

2 作者研究家养动物和栽培植物的意义。

_________________________________________________________

第七段:主要内容:家养自然状况的物种变异

第八段:主要内容:全书内容的基本安排

第九段:主要内容:________________________

2、重点探究

①达尔文由家养状况下的变异得出怎样的结论?他所认为的自然状况下的变异又是怎样的?

②概括并总结达尔文的进化论的主要观点。

三、问题探讨

作者是由什么推断出,生物的种,和变种一样,是由以前别的种演变而来,而不是分别创造出来的。试结合自己的所学举些实例。

四、活动体验

近一百年来,又有人提出“水族动物”(如鲸、海豚、水生猿等)进化为人类的说法;人由外界星球输入地球的说法;根据印度史诗和地下发现经过核放射的化石推测地球人类已经历几度文明,上一次文明即毁于核武器的说法,你还知道哪些关于人类起源的传说或相关解释,试做搜集、整理、归纳,并谈谈你对此的看法。

第二课时

一、 自学评价

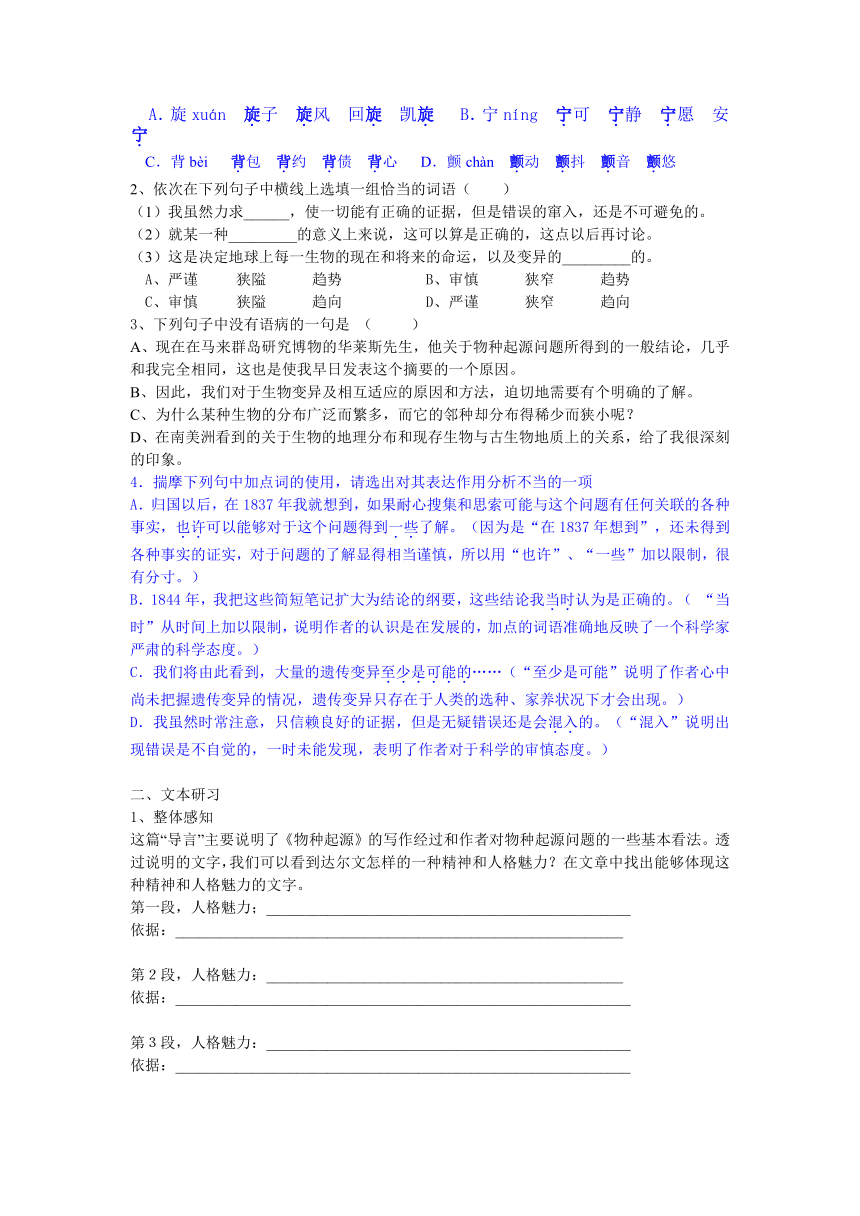

1、下列词语中加粗的字的读音,与所给注音全都相同的一组是 ( )

A.旋xuán 旋子 旋风 回旋 凯旋 B.宁níng 宁可 宁静 宁愿 安宁

C.背bèi 背包 背约 背债 背心 D.颤chàn 颤动 颤抖 颤音 颤悠

2、依次在下列句子中横线上选填一组恰当的词语( )

(1)我虽然力求______,使一切能有正确的证据,但是错误的窜入,还是不可避免的。

(2)就某一种_________的意义上来说,这可以算是正确的,这点以后再讨论。

(3)这是决定地球上每一生物的现在和将来的命运,以及变异的_________的。

A、严谨 狭隘 趋势 B、审慎 狭窄 趋势

C、审慎 狭隘 趋向 D、严谨 狭窄 趋向

3、下列句子中没有语病的一句是 ( )

A、现在在马来群岛研究博物的华莱斯先生,他关于物种起源问题所得到的一般结论,几乎和我完全相同,这也是使我早日发表这个摘要的一个原因。

B、因此,我们对于生物变异及相互适应的原因和方法,迫切地需要有个明确的了解。

C、为什么某种生物的分布广泛而繁多,而它的邻种却分布得稀少而狭小呢?

D、在南美洲看到的关于生物的地理分布和现存生物与古生物地质上的关系,给了我很深刻的印象。

4.揣摩下列句中加点词的使用,请选出对其表达作用分析不当的一项

A.归国以后,在1837年我就想到,如果耐心搜集和思索可能与这个问题有任何关联的各种事实,也许可以能够对于这个问题得到一些了解。(因为是“在1837年想到”,还未得到各种事实的证实,对于问题的了解显得相当谨慎,所以用“也许”、“一些”加以限制,很有分寸。)

B.1844年,我把这些简短笔记扩大为结论的纲要,这些结论我当时认为是正确的。( “当时”从时间上加以限制,说明作者的认识是在发展的,加点的词语准确地反映了一个科学家严肃的科学态度。)

C.我们将由此看到,大量的遗传变异至少是可能的……(“至少是可能”说明了作者心中尚未把握遗传变异的情况,遗传变异只存在于人类的选种、家养状况下才会出现。)

D.我虽然时常注意,只信赖良好的证据,但是无疑错误还是会混入的。(“混入”说明出现错误是不自觉的,一时未能发现,表明了作者对于科学的审慎态度。)

二、文本研习

1、整体感知

这篇“导言”主要说明了《物种起源》的写作经过和作者对物种起源问题的一些基本看法。透过说明的文字,我们可以看到达尔文怎样的一种精神和人格魅力?在文章中找出能够体现这种精神和人格魅力的文字。

第一段,人格魅力;________________________________________________

依据:___________________________________________________________

第2段,人格魅力:_______________________________________________

依据:____________________________________________________________

第3段,人格魅力:________________________________________________

依据:____________________________________________________________

第5段,人格魅力:_______________________________________________

依据:____________________________________________________________

第6段,人格魅力:_______________________________________________

依据:___________________________________________________________

第9段:人格魅力:_______________________________________________

依据:____________________________________________________________

2、阅读课文第5段,回答问题。

(1)这段文字的主要观点是什么?

(2)这个观点作者是根据什么推想出来的?

(3)第⑤句“又如槲寄生的情形……也同样是不合理的”主要的意思是 ( )

A.以槲寄生为例,说明一切生物(包括植物)的构造和相互之间的关系都遇十分复杂而又难以解释的。

B.我们想正确解释生物的构造以及它与其他数种不同生物的关系,就不能归因于某一方面,槲寄生就是一个例证。

C.若只以外界条件和植物的习性的影响来解释植物(如槲寄生)的构造和以及它与其他数种不同生物的关系,必然是不合理的。

D. 在研究槲寄生时,往往同研究其他生物一样,对它的结构以及其他数种不同生物的关系不能做出合理的解释。

三、问题探讨

达尔文撰写出《物种起源》一书需要哪些条件?

四、活动体验

达尔文身上表现的哪一种品质你比较欣赏,为什么?

人类基因组计划及其意义

※学习导航

【学习目标】

1、通过文本研习,进一步了解科学,激发学科学、用科学、的兴趣和热情。

2、能独立阅读,认真思考、收集、分析、筛选和提取相关信息。

3、进一步认识说明文的文体特征,了解说明文的一些新的特点,并能够对文章观点提出自己的见解和看法。

【学法建议】

1、提取文章中的关键句梳理课文。

2、结合具体语句,替换语词,感受说明文语言准确严密的特点。

【课前预习】

1、作者简介

杨焕明,1988年获丹麦哥本哈根大学博士学位。 后为法国INSERE-CRNS马塞免疫中心博士后;1989年~1992年为美国哈佛大学医 学院博士后;1992年~1994年美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)博士后。现为博士生导师。现为北京华大基因研究中心暨中国科学院基因组信息中心主 任,为争取和主持完成中国参与人类基因组序列的测定定下汗马功劳。国际“人类基因组计划”中国协调人。 2003年被《科学美国人》杂志评为年度领袖人物。

2、资料链接

(1)人类基因组计划

人类基因组计划(human genome project, HGP)是由美国科学家于1985年率先提出,于1990年正式启动的。美国、英国、法兰西共和国、德意志联邦共和国、日本国国和我国科学家共同参与了这一价值达30亿美元的人类基因组计划。这一计划旨在为30多亿个碱基对构成的人类基因组精确测序,发现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息。与曼哈顿原子弹计划和阿波罗计划并称为三大科学计划。

什么是基因组(Genome) 基因组就是一个物种中所有基因的整体组成。人类基因组有两层:遗传信息和遗传物质。要揭开生命的奥秘,就需要从整体水平研究基因的存在、基因的结构与功能、基因之间的相互关系。

3、预习思考

(1)预设问题

①自读课文,抓住文章结构的总体框架,用提纲或图表的方法把文章的主要内容提取筛选出来。

②预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一、 自学评价

1.下列加点的字注音有误的一项是( )

A.携带 xié 规模 mó 纤维 qiàn

B.伦理 lún 衍生 yǎn 病症 zhèng

C.辜负 gū 恐怖 bù 克隆 lóng

D.疟疾 nǜe 和谐 xié 祸患 huàn

2、下列词语中没有错别字的一组是:( )

A、工程 解读 渡假村 引人注目

B、规模 症断 双刃剑 无米之炊

C、基因 协调 里程碑 覆水难收

D、奥密 序列 洽谈会 悬梁刺股

3、选出下列加点成语使用错误的一项是:( )

A、人类基因组计划终于不孚众望,把它的成果医学化,已在医学方面为人类造福。

B、DNA序列的差异,将有助于人类了解不同个体对疾病的抵抗力,因而可以根据每个人的“基因特点”对症下药。

C、不认识到这一点就有可能使我们的生物资源流失,将会使生物产业失去源头与上游,建立的生物技术也会成为无米之炊。

D、这种说法虽然太极端,但绝不是耸人听闻,人类至今安全的原因之一,就是它的奥秘还不为人所知!

4.下列各句中,没有语病的一句是 ( )

A.4月18日,西安铁路分局在陇海线西宝段开行时速200公里“和谐号”国产动车组,这意味着陕西将成为西部唯一开行时速200公里动车组的省份。

B.记者日前通过调查发现,中国人不爱喝牛奶的主要原因是人们的饮食习惯还没有随着生活水平的提高相应改善所致。

C.每天早晨,学校门口一边站着一排值勤的团员青年,向进校的师生敬礼。

D.厂领导在新年来临之际,亲自带领各中层干部以及各种慰问品,深入贫困家庭慰问职工,把温暖送到家。

二、文本研习

1、整体感知

自读课文,抓住文章结构的总体框架,用提纲或图表的方法把文章的主要内容提取筛选出来。

一、(1-2) _________________________________________________

二、(3-10)________________________________________________

三、(11-18)________________________________________________

文章这样结构安排有什么好处?

答:___________________________________________________________

2、文章的第一节是作诠释,请为“人类基因组计划”下一个定义。如果将开头换成以上我们概括的定义,好不好,为什么?

3、阅读课文《人类基因组计划及其意义》中的结尾语段,完成(1)—(2)题。

(1)对“我不赞成把人类基因组计划比喻成‘曼哈顿原子计划’(前者在人文上远远超过了后者),就是出于这样的忧虑”中对“这样”的理解正确的一项是( )

A.人种指、种族、群体各自之间的差异足以成为第一代能识别“敌”“我”的种族或群体特异性生物灭绝武器。

B.指人种之间、群体之间确实存在着一定差异。

C.白种人与黄种人对艾滋病免疫的差别。

D.人种、族群、群体的差异导致第一代能识别“敌”“我”的种族或群体特异性生物灭绝,对这个问题的防范,关系到每一个国家的领导人,也关系到每一个有责任心的科学家,而且要保证民众的知情权。

(2)下列理解符合文意的一项是: ( )

A.亚洲人(黄种人)还未发现或极少见对艾滋病毒的天然免疫功能。

B.美国白宫早已经注意到了基因组非和平使用对国家安全的影响。

C.中国南方并不罕见的蚕豆病患者,吃上几颗蚕豆便将毙命。

D.现在敌对分子利用致命的病因和基因工程生产的衍生物制造的与人类基因有关的生物武器给白宫造成了麻烦。

三、问题探讨

1、人类基因组计划“已在医学方面为人类造福”,请结合生活举出具体的事例。

2、作者为什么不赞成把人类基因组计划比喻为曼哈顿原子计划?

四、活动体验

你如何理解“科学是柄双刃剑”这种说法?请结合基因科学研究谈谈。

⊙奇异的自然

南州六月荔枝丹

※学习导航

【学习目标】

1、把握本文说明顺序,并了解其作用。

2、领会本文作为文艺性说明文的语言特点。

3、了解荔枝的生态及其生产情况,丰富科学知识。

【学法建议】

1、抓住关键语词理清说明顺序,明确荔枝的相关特点。

2、紧扣关键语句分析语言运用的准确性和引用古代诗文达到的说明效果。

【课前预习】

1、作者简介

贾祖璋是我国著名的生物学家、科普作家。他创作、编写、翻译了二十九部生物学著作。现任中国科普创作协会副理事长。贾祖章先生虽已八旬有 余,但他人老心不老,现在终日伏案著述,陆续写出了许多优秀科普作品。《南州六月荔枝丹》《花儿为什么这样红》,都选自他的《生物学碎锦》。

2、资料链接

(1)学前指导

说明对象:(事物说明文、事理说明文)对象特征

说明方法:下定义、举例子、打比方、作比较、分类别、列数字、画图表、引资料

说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序

说明语言:科学性(正确、准确);文学性(生动、形象)

(2)文体介绍

本文属于科学小品,属于说明文。所谓小品就是随笔之类的小文章,科学小品则是介绍科学常识的文艺性说明文,既有很强的科学性,又有一定的文学情趣。

(3)白居易《荔枝图序》:

荔枝生巴峡间,树形团团如帷盖。叶如桂,冬青;华如桔,春荣;实如丹,夏熟。朵如葡萄,核如枇杷,壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白冰雪,浆液甘酸如醴酪。大略如彼,其实过之。若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣。元和十五夏,南宾守乐天,命工吏图而书之,盖为不识者与识而不及一二三日者云。

译文:荔枝生长在巴州和峡州之间一带地方。它的树形呈圆的形状,很像古代用来遮蔽东西的“帷盖”。叶像桂树的叶,冬季还是绿色的;花像橘树的花,在春天开放;果实的颜色像丹砂那样红,夏季成熟。果实聚成簇,像葡萄,核像枇杷的核,壳像红绸,膜像紫绸,瓤肉像冰雪一样晶莹,洁白,浆液像醴那样甜,像酪那样酸。(关于荔枝的情况),大概也就如同前面所说的情形,那实际的情况比介绍的这些还要好。假如果实离开了枝体,一天颜色就变了,两天香味就变了,三天味道就变了,四五天以后,色香味就全消失了。元和十五年的夏天,南宾郡的太守乐天,让官画工画成一幅荔枝图,并写上这篇序,这是为了告诉没有见过(荔枝)的人以及虽然见过却没有看到它三天以内的变化情况的人。

3、预习思考

(1)预设问题

①粗读课文,抓住关键语词,概括每段段意,用自己的话或课文的原话详细准确地表达荔枝的特征。

②文中用了哪些说明方法来说明荔枝的特征。

③预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一、 自学评价

1 .下列列词语中,加点的字注音无误的一组是( )

A.粗糙cāo 红缯zēng 乳酪 lào

B.背负bèi 树冠 ɡuān 萌蘖 niè

C.龟裂guī 宋徽宗hui 贮藏 zhù

D.谚语yàn 紫绡 qiāo 果梗 ɡěnɡ

2.下列词语中,书写无误的一组是 ( )

A.醴酪 纵然 粗糙 呕气

B.希奇 薄膜 烘干 嘲讽

C.花序 进贡 移植 吹嘘

D.气侯 渣滓 绚丽 褐色

3.下列词语中加点的字(词)解释正确的一组是( )

A.紫绡(生丝织的绸子)

兼程(既走水路,又走陆路)

B.醴酪(甜酒)

日啖(品尝)

C.密移造化出深山(自然、天然 )

绛囊(深红色)

D.山顶千门次第开(第二次)

浑圆(全、满)

4、名句填空

①罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。 , 。

——《惠州一绝》 苏轼

②长安回望绣成堆, 。 ,无人知是荔枝来。

——《过华清宫绝句》 杜牧

③你还能默写出关于荔枝的其他诗句吗?请写在下面的横线上。

二、文本研习

1、整体感知

(1)课文结构顺序图如下:

第一部分:(1节)

第二部分:(2-11节)荔枝的生态(说明荔枝本身)

果实外部形态(2-5)

2节:果___,龟裂片、片峰(粗糙)

3节:果___,__________________

4节:果___,____________________

5节:______,__________________________

果实内部组织(6-11)

6节:果____,___________________

7节:果____,________________________________

8节:贮藏,______________(与果实关系密切,附带介绍)

9节:果____,________________________________

10,11节:果花,花期、花___、花___、花___、花____

第三部分:(12-15) 荔枝的生产 (说明荔枝问题)

12节:产地,___________________________

13节:果谱,___________________________

14节:移植,___________________________

15节:产销,___________________________

(2)根据结构图,作者介绍荔枝采用了那些说明顺序?为什么采用这些说明顺序?使用这些说明顺序有何作用?体现了本文的什么特点?

2、重点探究

本文是一篇科学小品,既有一般说明文简明、准确、周密、条分缕析的特点,又有清新诱人的诗意。请学生讨论合作完成。

(1)科学性

①语言细密精确(限定范围、修饰程度、说明条件、比喻形状)

如:“现代科学发达,使荔枝北移,将来也许不是完全不可能的事”,不能改成“将来是完全可能的事”,

因为:___________________________________________________________

又如:___________________________________________________________

________________________________________________________________

在语言的周密上,这些词语的运用,十分准确表达了信息。

②确数、约数的运用,

如:______________________________________________________等等。

③例子事实确凿

如:______________________________________________________等

④术语依据科学

如:_______________________________________________________等

(2)文学性

①引用古诗文、史料、故事,既增强了文章的文学色彩,又充实了文章的内容。

细读课文请找出,并说明各自在文章中的作用。

②运用“打比方”的说明方法,使表达生动形象,凸现文采。

如:___________________________________________________________

总结:本文语言的科学性集中体现在用词准确、周密。文学性集中体现在大量诗词典故的运用上,既使说明形象生动,又使文章诗意盎然。

三、问题探讨

1、题目“南州六月荔枝丹”隐含哪些方面的信息?作者为什么不直接用“荔枝”作为标题目?

2、第一段在文中是否多余?作用是什么?

3、阅读下段介绍荔枝的文字,思考分析其与课文写法风格的区别。

荔枝,无患子科。常绿乔木,高可达20米。偶数羽状复叶,小叶长椭圆形或披针形,全缘,革质,侧脉不明显。……花小,无花瓣,呈绿白或淡黄色,有 芳香,圆锥花序。果实心脏形或圆形;果皮具多数鳞斑状突起,呈鲜红、紫红、青绿或青白色。果肉(假种皮)新鲜时半透明凝脂状,多汁,味甘美而有佳香。 ——摘自《辞海》

四、活动体验

请利用下面的资料,运用本文最具特色的说明方法,起个好题目,写一段富有文学情趣的介绍石榴的说明文字。然后读一读,同学间交流评价。

1、燃灯疑夜火,辖珠胜早梅。——梁元帝《咏石榴》

2、日射血珠将滴地,风翻火焰欲烧天。——白居易《山石榴》

3、榴者,天下之奇树,九州之名果……缤纷磊落,垂光耀质,滋味浸液,馨香流溢……遥而望之,焕若隋珠耀重渊;详而察之,灼若列宿出云间。千房同膜,千子如一,御饥疗渴,解醒止醉。——潘岳《安石榴赋》

4、榴大如杯,赤色有黑斑点,皮中如蜂窠,有黄膜隔之,子形如人齿,淡红色,亦有洁白如雪者。——《事类合聚》

斑纹

※学习导航

【学习目标】

1、通过学习本文,了解各种斑纹。

2、弹性把握本文文体特征,进一步了解科学小品文的新特点。

3、独立思考,解说具有深刻含义的议论性语句。

4、撷取精彩语言片断加以赏析。

【学法建议】

1、创设阅读对话情境,引导学生参与阅读对话,表达交流阅读的体验感受,提高解读文本、鉴赏作品的能力。主要引导理解"斑纹"的内涵.。

2、学生能联系整个专题对问题展开探讨,学会深入思考,有所发现和创新。作者写这篇文章的意图是什么?注意《斑纹》的写作特点。

【课前预习】

1、作者简介

周晓枫,新生代散文家。笼罩着一圈又一圈的炫目光环,“冯牧文学奖”、“冰心文学奖”、“十月文学奖”、“人民文学奖”得主,主流文坛的散文“四冠王”。 1969年生于北京,1992年毕业于山东大学中文系,做过八年儿童文学编辑,现就职于北京出版社,《十月》杂志副主编。出版过散文集《上帝的隐语》、《鸟群》、《收藏-时光的魔法书》、《斑纹-兽皮上的地图》。语言富于想像力和音乐感。

2、资料链接

(1)作品介绍

《斑纹》是青年散文家周晓枫的作品。这类文章现在很多,文体特征不是非常明显,说它是散文随笔可以,说它是科学小品也不无道理,它反映了目前文学创作在文体上走向融合渗透的一种趋向。周晓枫的许多作品都以动物为主题,兼有科学性、趣味性、思想性与艺术性。这可能受到了法国科学家、散文家法布尔《昆虫记》的影响,也与现在的人文主义、生态主义有一定的关联。

(2)作品评论

当散文写作日益成为文人养病的方式时,周晓枫的散文却依旧保持着锐利、沉着、优雅的面貌。加上她那鲜明的散文文体意识、语言探索精神,她的写作在当代散文界已经独具一格。

————青年评论家谢有顺

《斑纹》是一本能够唤醒人们沉睡记忆的书,它让我们想起许多远逝的鲜活事物,即生命的目光最初遭遇的哲学命题。在她的笔下,人与动物们的劳动、爱情、壮丽的生和寂静的死,都浸透着绚丽、壮观与诗意的内容。

周晓枫是个心无旁鹜的写作者,完成《斑纹》的写作后,她希望拓宽一下创作路子,力求打破唯美的书写,跨入更广阔的写作视野。

————周蓬桦《绚丽的版图--〈斑纹〉阅读》

“……周晓枫的写作承续了散文的人文传统,将沉静、深微的生命体验融于广博的知识背景,在自然、文化和人生之间,发现复杂的、常常是富于智慧的意义联系。……她的作品文体精致、繁复,别出心裁,语言丰赡华美,充分展示书面语言的考究、绵密和纯粹。她的体验和思考表现了一个现代青年知识分子为探寻和建构充盈、完整的意义世界所作的努力和面临的难度。她的视野也许可以更为广阔,更为关注当下的、具体的生存疑难,当然,她的艺术和语言将因此迎来更大的挑战。”

————冯牧文学奖的评语

(3)作者访谈

“真正迷恋舞蹈的人,不单是以舞台下的掌声为动力、还是在空旷练功房里忘情忘我的那个人;是因为身材欠佳永远没有登台表演机会、却仍然陶醉地穿上芭蕾缎子鞋的那个人。当写作仅仅是写作,而不代表写作之后的获利,我希望自己能够坚持下去,以始终的热爱。”

------周晓枫“天涯散文” 访谈

3、预习思考

(1)预设问题

①你对"斑纹"是如何理解的?你能说出所知道的"斑纹"吗?

②你认为本文是说明文还是散文随笔?说说你的理由。

③作者写这篇文章的意图是什么?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

一、 自学评价

1、下列各组词语中,加点字注音全都正确的一组是 ( )

A 巢穴( qiáo ) 匍匐( pú ) 嗜好 ( shì ) 鹰隼( sǔn )

B 精湛( zhàn ) 凝眸( móu) 妊娠 ( chén ) 星宿( xiù )

C 罪孽( niè ) 蛊惑( gǔ ) 疱疹 ( báo ) 妖娆( ráo )

D 镌刻( juàn ) 隽永( juàn) 碾砣 ( tuó ) 老趼( jiǎn)

2、下列词语中没有错别字的一组是 ( )

A 妆饰 装饰 装扮 妆扮 B 文身 纹身 分辨 分辩

C 伺机 侍机 扣押 扣压 D 震动 振动 报复 报负

3、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是 ( )

①这是最 的设计,几乎躯体的每一部分都相仿。

②因为没有四肢的阻碍,蛇反而可以深入别的动物无法 的领域。

③为了使砖石模样的斑块修筑出更 的效果,长颈鹿成为陆地上最高大的动物。

④虎一般单独生活,而它所捕食的动物几乎都是群居,让人不禁 “团结就是力量”的概括。

A 简约 涉足 瞩目 质疑 B 简洁 涉及 注目 质疑

C 简洁 涉足 瞩目 置疑 D 简约 涉及 注目 置疑

二、文本研习

1、整体感知。

本文共14个小节,可以分为三个部分。

第一部分(第1—5段):

1节:写 。

2、3节:写 。

4、5节:写 。

第二部分(第6~10段):这一部分由蛇写到 。

6节: 。

7节: 。

8节: 。

9节: 。

10节: 。

第三部分(第1l--14段):这是在第二部分基础上的进一步拓展,从 ,直至 ;从 斑纹无处不在。

11节: 。

12节-14节: 。

2、文本探究。

(1)作者写出了蛇的哪些习性?如何认识和蛇有关的文化?

(2)文章写出了蛇的哪些生活特点?在写蛇的行动迅速、诡谲时用了什么说明方法?

(3)作者由“蛇” 和“蓑鲉” 探讨出斑纹呈现的规律是什么?

(4)除了蛇,文章又描绘了哪些动物的斑纹?作者由动物的斑纹又联想到哪些内容?

(5)文章是如何拓展斑纹的范围的?如何理解最后一段的内涵及作用?

三、问题探讨

1、你能否体会作者的行文思路?

2、周晓枫的文字被评价为“芭蕾足尖上的写作”,灵性、智慧、精致。请用《斑纹》中的语言举例说明。

四、活动体验

1、《斑纹》这类文章,文体特征不是非常明显,兼具散文随笔和科学小品的特点,兼有科学性,趣味性,思想性与艺术性,请围绕此话题开展辩论等相关活动。

2、《斑纹》艺术表现上你认为有不足之处吗?如果有,不妨跟同学探讨交流。

第二课时

【课前预习】

1资料链接

被删除的有关蛇的议论

“人有理由推猜蛇是一种热衷享乐而丧失亲情的动物──它是冷血的,注定与温暖的物质无关。”

“蛇诡异得令人恐惧,你根本不知道它的弱点在哪儿。世间最大的迷宫是沙漠,最小的,是蛇让人猜不出地址的冷酷的心。”

“更让人注意的是蛇蝎美女:妖娆的腰肢、盎惑的欲望、骄傲到无动于衷的心,携带着致命的神秘感和破坏力──她的漫不经心掀动波澜,她的无所事事酝酿风暴,将我们安宁的生活程序一举摧毁。”

“色彩鲜艳、图案绚丽的蛇却具有强大的杀伤力,蛇改写美的悲剧,它给予我们另外的教育──美到极致,其实可以选择两种出路:成为罪恶的粮食,或者,就成为罪恶本身。”

2预习思考

(1)预设问题

第一课时体会对斑纹的形象描述,本课时探究对斑纹的理性阐述。文中有许多议论性语句,你觉得在文中起到什么作用?有哪些深刻含义?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

一、 自学评价

1、为加点字注音

(1)鱼鳍( ) (2)碾砣( )

(3)镌刻( ) (4)脖颈( )

(5)婆娑( ) (6)晕眩( )

2、下列各项中,没有错别字的一项是( )

A化装 斑斓 斑驳 外强中干

B晕眩 眩耀 磨砺 狐假虎威

C疱疹 偏袒 栅栏 无所是从

D蛊惑 妊娠 了望 雪泥鸿爪

3、下列各句中,加点成语使用恰当的一句是 ( )

A、有的中学生夙兴夜寐沉迷于电子游戏而不能自拔,结果荒废了学业。

B、读书多年,与书相濡以沫,便觉得与书为友既是雅事,也是乐事。

C、工作上若遇到狐假虎威的同事,阻扰工作进度、部门沟通,该如何应对进退,才不会被反咬一口,并且能顺利达成任务呢?

D、每到春运,人们谈到票贩子都要咬牙切齿一番。据调查,贩票这种违法勾当现在都已经是集团作战,一个票贩团体,首先,要有一个外强中干的老大,他必须打通并维持好与车站人员、铁路警察、其他票贩团体乃至黑道势力的关系。

4、下列各句中没有语病的一句是 ( )

A无论静止和游动,斑纹都加重了观察者的视觉错乱。

B昆虫身怀非凡的拟态本领,把生存环境以极其精湛的写实笔法复述出来,伪装成枯叶、竹节或花朵,甚至伪造上面的破损和虫斑。

C《全宋诗》的编纂是一项浩大的工程,北京大学古典文学研究所经过八年努力,终于日前告罄。

D老年人心力衰竭发生的主要原因是由劳累、用脑过度、精神紧张、食盐过量和感冒诱发的。

二、文本研习

1、作者以为动物的斑纹与其生活习性或生存状态有着怎样的联系?作者从大地的斑纹中又体悟到了什么呢?

2、“弱者的抵抗外强中干,必须模仿恶才得以自卫。” 如何理解?

3、“所谓素食主义者的自由,不过是肉食主义者暂不征用的几枚小钱。道德从来不能败坏后者的食欲,尊严也不曾给前者裸露的脖颈以适当的遮护。” 如何理解?

4、“猎手对猎物足够了解,后者却从来没有充分的估计,这种规律也和善恶较量相仿。”如何理解?

5“也许,统治善恶两界的,是同一个王;因为弱者需要格外的保护,所以只要这个王是公正的,他就已经偏袒了强悍的一方。”如何理解?

6、“大型食肉动物往往闲散而沉着,弱小的食草动物灵敏又胆怯,这是生存的必然要求。”如何理解?

7、 “斑纹无处不在,将两极秘密地衔接, 像族徽,凝聚着世袭的生和死,荣与辱。”如何理解?

小结:读周晓枫的散文,我们不仅能领略到自然的神奇,更感受到作者对自然中神奇生命的思考。有人说周晓枫的散文主要表现了“对天地自然持久的热情关注和对世间诸多存在的悲悯及敬畏之心”。这或许正是她散文能成功的重要因素。我们是不是也能从中得到些启示呢?

三、问题探讨

1、怎样理解“因为距离的遥远,在神的眼里,我们,不过是一些斑点” ?

2、题目“斑纹”在文中有哪些含义?

四、活动体验

阅读下面的句子,体会作者形象语言的表现力。

“鲑鱼被剖开的新鲜的肉。螺壳丰富变化的色彩和花纹。瓢虫排布的圆点。鹰隼翅翼上深浅交替的羽色。为了使砖石模样的斑块修筑出更瞩目的效果,长颈鹿成为陆地上最高大的动物。斑马的黑夜和白天。老虎生动的皮毛。豹子让人晕眩的圆斑。像火焰,像钱币,像玫瑰,像河流,像死神玄虚的印符……那些图案,始终受到造物的青睐,被无比耐心地绘制。”

以上文字全句以名词或名词短语组成,里面没有动词或形容词谓语,却同样能起到写景抒情、叙事述怀的效果。中国古典诗歌中常常出现。将几个相互关联的词语罗列起来,构成意象的组合与叠加,营造特定的情景和境界,让读者去感知画面之间的流动和联系,从而把握作者所描绘的复杂事物和抒发的复杂情怀。请同学们在课后搜集、整理有关例子,写一篇鉴赏性文章。

⊙美丽的创造

景泰蓝的制作

※学习导航

【学习目标】

1 学习文章以制作过程安排说明顺序,有详有略,逐层说明的布局方法。

2学习综合运用多种说明方法说明事物的方法。

3体会本文如话家常的平实性说明语言的特点。

【学法建议】

1、学习时提醒学生本文作为典范的传统说明文,在程序性说明文中具有典型意义。

2、为了激发学习积极性,减轻说明文学习的枯燥,可以利用多媒体资源,如制作录像。

3、梳理全文说明顺序、说明思路时,可以提取中心词、衔接词等显在语言标志。

【课前预习】

1、作者简介

叶圣陶:现代著名作家,教育家。名绍钧,江苏苏州人。创作涉及童话、散文、小说等领域。他写作态度严肃认真,风格朴素自然,语言洗练优美,有“优秀的语言艺术家”之称,小说多写“平凡的人生故事”。其代表作有童话:《稻草人》、《古代英雄的石像》;短篇小说:《夜》、《多收了三五斗》;长篇小说:《倪焕之》。

2、资料链接

景泰蓝又名铜胎掐丝珐琅,中国特种手工艺品,最早产于元朝时的古老京都,盛行于明朝景泰年间(1450年-1456年),因其釉料颜色主要以蓝色(孔雀蓝和宝石蓝)为主,古称为景泰蓝。

3、预习思考

(1)预设问题

1 景泰蓝的制作过程分几步?是哪几步?

2 作者为什么详写掐丝、点蓝这两道工序?

3 本文综合运用多种说明方法有什么好处?

4 在语言上,这篇文章遣词准确、造句严谨、用语平实。请举例说明。

5 你可以为景泰蓝下一定义吗?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一、自学评价

1、下列字音完全正确的一组( )

A、作坊zuō 著作zuò 作威作福zuò 作奸犯科 zuò

B、喁喁私语yúyú 角隅yú 汲水jī 白芨浆jī

C、粘结nián 掂量 diān 踮脚diǎn 拈花惹草 zhān

D、铁砧zhēn 箴言zhēn 诊断zhěn 缜密zhēn

2、下列各组书写有误的一项( )

A焊接 掐丝 膨胀 恰如其分 B铁臼 缺憾 琢磨 半斤八两

C镀金 繁复 钳子 推陈出新 D干燥 稠密 譬如 驱谴

3、下列横线上依次填入的词语是( )

(1)景泰蓝要涂上色料,铜丝粘在上面,涂色料就有了

(2)且不说自在画怎么生动美妙,图案画怎么工整细致,单想想那么多密密麻麻的铜丝没有一条不是专心一志粘上去的,粘上去以前还得费尽心思把它曲成最适当的笔画,那是多么大的

(3)咱们的手工艺品往往费大工夫,刺绣、刻丝、象牙雕刻,全都在 上显能耐。

(4)小块面积小,无论热胀冷缩都比较 ,又比较禁得起外力……

A、界限 工夫 细密 细微 B、界线 功夫 精细 细微

C、界限 功夫 细微 精细 D、界线 工夫 细密 精细

二、文本研习

《景泰蓝的制作》一文介绍了工艺独特、工艺水平要求高、主要采用手工操作的高级工艺品景泰蓝的制作过程。全文可分为三个部分。

(一)、 第一部分(第1段)点明

这一部分交待了写作的缘起,引出后文。

(二)、第二部分(第2~16段),是全文的主要内容, 。这是本文的主体部分,又可以分为四个层次。

1、第一层(第2、3段)介绍制作景泰蓝的第一道工序: 。

(1)第2段先说明制作铜胎的原料是 ,接着举 三个例子说明景泰蓝铜胎的打制方法。先 ,再 ,然后需把红铜 起来,两边 ,再尽打后两边 。

(2)第3段将景泰蓝的制胎与 相比较,说明它们的相同点与不同点,引出下文。

2、 第二层(第4~9段)介绍制作景泰蓝的第二道工序: 。掐丝是景泰蓝制作的关键工序,作者对它介绍得十分详细。

(1)作者在介绍掐丝这道工序时抓住了 这一个特点。以“掐丝”为例,课文不仅介绍了 等各个步骤,而且介绍了 。为了更明白地说明,便于读者了解,综合运用多种说明方法。

请指出下列各句的说明方法。

①掐丝就是拿扁铜丝(截面是长方形的)粘在铜胎表面上。( )

②、一个二尺半高的花瓶,掐丝就要花四五十个工。( )

③、他们简直是在刺绣,不过是绣在铜胎上,不是绣在缎子上,用的是铜丝,而不是丝线绒线。( )

④、譬如粘一棵柳树吧,干和枝的每条线条该多长,该怎么弯曲,他们能把铜丝恰如其分地剪好曲好。 ( )

(2)第6段说明景泰蓝制品上的图案“ ”的科学道理。

说明顺序是 。

(3)、第7段 、 着重说明景泰蓝掐丝 的特点,是一件值得惊奇的东西。

(4)、第8、9两段介绍的 是掐丝的辅助工序,作者简要带过。

3、 第三层(第10~13段)介绍制作景泰蓝第三道工序: 。也是景泰蓝制作的关键工序,是作者继“掐丝”之后又一详写内容。

(1)第10段介绍“ ”和“景泰蓝”名称的由来。

(2)第11段说明 。

(3)第12段说明 。

(4)第13段介绍 。

4、第四层(第14~16段)分别介绍了 三道工序。

(三)第三部分(第17段)概括整个制作过程,强调景泰蓝制作“ ”的特点,结构上 ,结束全文

三、问题探讨

1、同是景泰蓝制作工序为什么详写“掐丝”和“点蓝”这两道工序而略写其它?

2、景泰蓝的制作顺序是制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨、电镀,作者在说明的时候也是按照这个顺序进行的,作者为什么不将掐丝、点蓝放在前面突出强调,而要按照这样的顺序说明呢?

四、活动体验

叶圣陶先生在《语文书简》中说:"我觉得说明文极重要,说一种机械,说一种操作方法,说一种原理,皆学生必须学会的。"仔细观察一个小制作或实验,解说操作过程及原理。

足下的文化与野草之美

——一个景观设计师的手记

※学习导航

【学习目标】

1 整体把握复杂说明文的基本结构。

2能够理解说明文根据说明对象来安排说明顺序 运用说明方法的特点。

3把握文章的设计理念,感悟歧江公园的内在精神和情感,提高审美能力。

【学法建议】

1、《足下的文化与野草之美》有大量实物或图片资料,多媒体教学资源也非常丰富,有条件的应尽量利用,以创设理想的教学情境。

2、研读方案部分时,要依托文字去发挥想像,把抽象的说明文字转化为形象,去印证作者的设计思想。

3、尽可能将要将课内教学与学生的日常生活、与学生的课外研究性学习结合起来。

【课前预习】

1、作者简介

俞孔坚:美国哈佛大学设计学博士 ,北京大学教授、博士生导师,北京大学景观设计学研究院院长 ,北京土人景观规划设计研究院院长、首席设计师。

2、资料链接

(1)作者的话

在我看来,无所谓建筑风格,只要你能适应这块土地,能亲近这块土地,就是好的建筑,好的人居模式。

———俞孔坚

一片林荫,一条河流,一块绿地,无不潜藏着无穷的诗意,保住这份诗意,它一定会让人获得身心再生之感。

————俞孔坚

一个成熟的民族,懂得审美的民族,最能知道珍惜平常的美,尊重普通人,尊重普通的乡土物种,这便是尊重足下文化与野草之美的真实内涵。做到了这一点,离和谐社会要求的人与自然关系的和谐也就不远了。

————俞孔坚

(2)相关背景

中山岐江公园的场地原是中山著名的粤中造船厂,作为中山社会主义工业化发展的象征,它始于上世纪五十年代初,终于九十年代后期,几十年间,历经了新中国工业化进程艰辛而富有意义的历史沧桑。特定历史背景下,几代人艰苦的创业历程在这里沉淀为真实而弥足珍贵的城市记忆。

3、预习思考

(1)预设问题

6 本文是按什么样的步骤来介绍歧江公园的设计的?

7 文中“足下的文化”与“野草之美”的具体含义是什么?

8 本文体现了作者什么样的设计理念?

9 文中五个部分的关系怎样?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一自学评价

1、为加点字注音

栖居( ) 粤中 ( )

脚踵( ) 沉淀 ( )

湮没( ) 琥珀 ( )

渲染( ) 氛围 ( )

2、下列词语中没有错别字的一组是 ( )

A.泥淖 杯盘狼藉 哀声叹气 坐收渔人之利

B.喝彩 扪参历井 水泄不通 无所不用其及

C.忖度 甘拜下风 集思广益 盛名之下,其实难副

D.部署 各行其是 相辅相成 金玉其外,败絮其中

3、下列各句中,加线的成语使用恰当的一句是 ( )

A.在强调环保时却对目前的生存环境不屑一顾,这不能不说是极大的失误,也表明环境意识的启蒙迫不及待。

B.在我处境最艰难的时候,是你向我伸出双手,给了我极大的安慰和帮助,这些我是没齿不忘的。

C.每天从开市到收市,他的目光就一直盯着这只走势不瘟不火的股票,一遍一遍地推算自己的判断究竟有多少分把握。

D.申花队主教练墨里西被摄像机和话筒包围了,他振振有词:“这是场很难打的比赛,我们拼到了最后。”

4、下列各句中,没有语病的一句是 ( )

A.21日,空难事件发生后,有关方面对此作出妥善处理,正在查明事故原因,坚决防止类似事故不再发生。

B.当年有些科技人员在某些人眼里成了不可救药的人,把他们打入另册,可是这位老师并不嫌弃他们,仍然听取他们的意见。

C.分析家指出,美国之所以敢在没有联合国授权的情况下,悍然向伊拉克发动进攻,是因为这样做符合美国的利益,并符合布什再次竞选总统的需要。

D.第57届联合国大会总务委员会11日在这里作出决定,拒绝将冈比亚等少数国家提出的所谓“台湾参与联合国”的问题纳入本届联大议程。这是台湾参与联合国的图谋连续遭到的第10次挫败。

二、文本研习

1、《足下的文化与野草之美》按设计师对几个问题的思考来介绍歧江公园的设计的,全文分为五个部分:“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”。文章的结构也是按照这个顺序来安排说明的。

2、第一部分:这是设计前对 的考察,粤中造船厂作为是一个已经废弃的工厂有许多可以利用的生态环境,同时也有一些不利因素,因此,作者分别以“挑战”和“解决之道”为题,讲解了在设计时一些考虑。此部分的说明顺序是 。

3第二部分:在这个部分作者要强调的是 的问题,不要提起文化就把眼光投向千百年前的历史,而应该注意 文化。正是基于这样的考虑,展示了歧江公园这个富有个性的景观设计。 此部分主要运用的说明方法有 、 。

4第三部分:与第二部分说明设计的文化内涵不同,这一部分说明的是 。

5第四部分:如果说前面三个部分是设计之前的考察和构想,那么这一部分就是 ,这里讲述了设计的三条途径,分别是 、 、 。对重点设计的部分还作了较为明晰的说明。 景观与城市的生态设计反映了人类的一个新的梦想,这个梦想就是将 相融合,将真正 全面地融合。它要让景观不再是孤立的城市中的特定用地,而是让其消融,进入千家万户,它要让自然参与设计,让自然过程伴依人民的日常生活,在生活中享受优雅醇和的自然美感。

6文中“足下的文化”与“野草之美”的具体含义是什么?

7文中五个部分的关系怎样?

三、问题探讨

1中山岐江公园的景观设计除了体现“足下的文化”和“野草之美”,还体现了“人性之真”。请你概括出《足下的文化与野草之美》一文中人性之真的具体表现。

2本文体现了作者什么样的设计理念?

四、活动体验

读了《足下的文化与野草之美》,你最欣赏设计师对公园哪一部分的设计?说说你的理由。

答:

此情可待成追忆

【专题解说】

本专题名称取自李商隐《锦瑟》中的诗句“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,重点在“情”字上,也由此提示了本专题的基本内涵——感受、理解、认识丰富多样的感情。这里有令人难忘的亲情,有刻骨铭心的爱情,还有温馨动人的友情,展示人的高贵博大的心灵世界。本专题分三个板块:“如泣如诉”、“执子之手”和“旧日时光”。第一板块选了两篇经典文言文;第二板块选了两篇戏剧作品,一中一外,一聚一别,一悲一喜,构成互补关系;第三板块选了三首歌颂真挚友情的诗歌,这三个板块分别对应着亲情、爱情和友情。

⊙如泣如诉

陈情表

※学习导航

【学习目标】

1、掌握文中出现的重要的实词、虚词、古汉语句式,背诵全文。

2、引导学生体会作者至真至诚的亲情忠情,深入体会文章凄切婉转的陈情技巧。

3、鉴赏本文融情于事的表达技巧和形象精粹的语言。

【学法建议】

1、在反复诵读中体会作者在叙述中蕴涵的真挚感情。

2、讨论文中的关键内容及艺术特色。

3、点拨关键的字、词、句,使学生在深层意义上体会文章出于情字,归于理字;融理于情,融情于事的写法;领悟朴素细腻、曲折委婉的要义。

【课前预习】

1、作者简介

李密(224-287),字令伯,又名虔,犍为武阳(今四川省彭山县)人,晋初散文家。祖父李光曾为蜀国朱提太守。父早亡,母改嫁,由祖母刘氏抚养成人。年轻时师事名儒谯周。曾任蜀汉尚书郎,多次出使东吴,甚有才辩。蜀亡后,屏居乡里,以孝闻,累举不应。

2、资料链接

(1)背景知识

公元263年,司马昭子司马炎(晋武帝)废魏帝曹奂,建立了西晋王朝。当时东吴尚踞江左。晋武帝为了安抚蜀汉旧臣,同时也为使东吴士臣倾心相就,以减少灭吴的阻力,对蜀汉旧臣采取了怀柔政策,授予官职以示恩宠。与此同时,当时李密以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因如此,李密屡被征召。李密作为亡蜀之臣,心存疑虑,进退两难。若辞不赴命,必引起皇帝猜疑,受到怪罪;若赴命任职,又非李密的本意,于是以“乌鸟私情”,祖母“供养无主”为由,写了此表。文章选自南朝梁昭明太子萧统的《文选》。李密抓住了“孝”字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈辞,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。无怪乎晋武帝看了表章以后说“士之有名,不虚然哉”,终于准如所请。

(2)表:古代臣子向君主奏事陈情的一种文体。

(3)苏轼有言:

读《出师表》不下泪者,其人必不忠;读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友。

千百年来,人们常以“忠则《出师》、孝则《陈情》”相提并论,可见李密的《陈情表》具有相当强烈的感人力量。

(4)成语:躬亲抚养、零丁孤苦、茕茕孑立、形影相吊、急于星火、日薄西山、气息奄奄、朝不虑夕、更相为命、生当陨首 死当结草。

3、预习思考

(1)预设问题

①试译全文,圈出难解的字、词、句,注意通假、活用、古今异义等文言现象。

②是谁陈情?向谁陈情?陈什么情?如何陈情的?

③晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

第一课时

一、 自学评价

1.填空

(1)《陈情表》的作者___________________,_______________人。本文选自 __________梁昭明太子萧统的《文选》。“表”是古代 向____________陈述己见的一种奏章,陈情是表文的特点。

(2)“臣密言”这样的开头,是当时作表章的一种格式,意思是_______________________;文章结尾写“谨拜表以闻”也是当时章奏套语,表示________________________。

2.给下列加点的字注音

(1)臣以险衅( ) (2)门衰祚薄( )

(3)除臣洗马( ) (4)非臣陨首( )

3.解释下列加点词语

(1)岂敢盘桓 (2)晚有儿息

(3)日薄西山 (4)臣之辛苦

臣以险衅 急于星火

(5) (6)

无以至今日 是臣尽节于陛下之日长

4、选出下面没有通假字的一项( )

A.夙遭闵凶 B.零丁孤苦

C.常在床蓐 D.门衰祚薄

5、下列加点词古今意义完全相同的一项( )

A、至于成立 B、则告诉不许 C、臣之辛苦 D、举臣秀才 E、实为狼狈

6、填空:

①臣少多疾病,九岁不行,__________,至于成立。外无期功强近之亲, ____________,___________,形影相吊。

②但以刘日薄西山,________,________,_________,臣无祖母,__________;祖母无臣,__________。母孙二人,更相为命,___________________________。

二、文本研习

1、层次结构

全文共四段,构思缜密,脉络分明,具有很强的逻辑力量。

第1段:自诉 。写孤苦之情,从纵横两方面分两个小层次:身世凄苦,祖母抚养恩深似海;人丁衰微,作者尽孝责无旁贷。

第2段:叙述朝廷多次征召的经过以及自己 的处境。进,无以报答 ;退,不能回报 。明写感激朝廷之情,实诉屡不奉诏苦衷。

第3段:喻之以孝道之大义,明降臣之不矜名节。进一步阐明辞不就职的原因。由于李密是蜀汉降臣,为避免晋武帝的猜忌,这段一开始他就援引武帝“ ”的施政纲领,作为上表陈情的依据,接着歌颂新朝“凡在故老,犹蒙矜育”的德政,作为上表陈情的铺垫,紧接着委婉表明自己在蜀汉做官的态度是“ ”,并深深感激晋武帝对自己“过蒙拔擢,宠命优渥”的知遇之恩,最后正面提出自己不能奉诏的原因还是祖母病重。

本段叙写了作者家庭的不幸,讲了两层意思。第三段中哪两句话分别概括了这两层意思?哪一句话可以概括第一段全段的内容?

概括层意的两句:①________________________________________②________________

____________________________________

概括段意的一句是:_________________________________________________________

第4段:提出解决问题的办法,点明全文的主旨。

作者首先用四十四和九十六两个年龄的对比,表明自己“尽节于陛下之日长,报养刘之日短也”,提出解决问题两全其美的办法: 。写到这里,作者才明确地提出陈情的目的:“乌鸟私情,愿乞终养”。结尾“生当陨首,死当结草”,暗合上文“尽节于陛下之日长”之意,以生死必报大恩的保证结束了全文。

2、艺术特色

(1)感情真挚,融情于事。强烈的感彩是本文的一大特色,但作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对武帝的忠敬之心,也是以充满情感的笔调来写的。文章出于情,归于理,先动之以情,再晓之以理,陈情于事,寓理于情。

(2)《陈情表》明显的保留了赋的语言特点,骈散结合,音韵和谐。语言形象生动,自然精粹。本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈文的整俪之工,但语言却绝不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑中流出,丝毫不见斧凿痕迹。《古文观止》评论《陈情表》的语言,说它“至性之言,悲恻动人”。文章语言十分生动形象,如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象,都如在目前。

(3)陈辞婉曲,屈伸适宜。(陈情、讽谏、劝说的技巧:委婉含蓄、借题发挥、以小喻大、卑己敬人、直陈利弊、曲径通幽等等)

三、问题探讨

1、文章一开始,作者说:“臣以险衅,夙遭闵凶。”该句在全段中起到什么作用?

2、李密最担心晋武帝怀疑他哪一点?他是怎么为自己辩解的?

第二课时

一、 自学评价

1、下列加点字注音完全正确的一项( )

A、臣以险衅(xìn) 夙遭闵(mǐn)凶 终鲜(xiǎn)兄弟 常在床蓐(rù)

B、猥(wěi)以微贱 责臣逋(bǔ)慢 犹蒙衿(jīn)育 宠命优渥(wò)

C、岂敢盘桓(huán) 有所希冀(yì) 日薄(bó)西山 除臣洗(xiǎn)马

D、逮(dǎi)奉圣朝 过蒙拔擢(zhuó) 门衰祚(zuò)薄 更(gēng)相为命

2、下列加点字解释有误的两项( )( )

A、晚有儿息:子 形影相吊:安慰

B、逮奉圣朝:等到 未曾废离:废止而离开

C、寻蒙国恩:寻找 除臣洗马:授与官职

D、刘病日笃:病重 不衿名节:自夸

E、日薄西山:靠近 听臣微志:听从

F、夙婴疾病:缠绕 供养无主:主持

3、下列各句中的“以”的用法相同的是( )

①臣以供养无主,辞不赴命

②臣具以表闻

③猥以微贱,当侍东宫

④优惟圣朝以孝治天下

⑤但以刘日薄西山,气息奄奄

⑥谨拜表以闻

⑦是以区区不敢废远

A.②③④ B.⑤⑥⑦ C.①⑤⑦ D.②④⑥

4、选出加点词词义相同的一项( )

A、拜臣郎中 谨拜表以闻

B、犹蒙矜育 不矜名节

C、未曾废离 是以区区不能废远

D、慈父见背 不见复关,泣涕涟涟

5、找出对加点词解释有误的一项( )

(1)A、臣以险衅(罪过) B、门衰诈薄(福分)

C、形影相吊(安慰) D、刘夙婴疾病(婴儿)

(2)A、逮奉圣相(及,至) B、沐浴清化(此指蒙受)

C、臣以供养无主(主人) D、猥以微贱(谦词)

(3)A、臣具以表闻(详尽) B、诏书切峻(急切严厉)

C、责臣逋慢(逃脱,轻慢) D、则刘病日笃(情义深)

(4)A、本图宦达(显达) B、宠命优渥(厚)

C、日薄西山(浅薄) D、岂敢盘桓(徘徊)

(5)A、听臣微志(准许) B、庶刘侥幸(或许)

C、保卒余年(终) D、不胜犬马怖惧之情(胜利)

(1)( )(2)( )(3)( )(4)( )(5)( )

6、下面句子的翻译有错误的一项是( )

A.茕茕孑立,形影相吊——孤单无依靠地独自生活,只有自己的身子和影子相互安慰。

B.刘夙婴疾病,常在床褥——祖母早被疾病缠绕,经常卧床不起。

C.门衰祚薄,晚有儿息——家门衰微,福分浅薄,很晚才有儿子和媳妇。

D.非臣陨首所能上报——(皇帝恩遇优厚)不是我杀身所能报答的。

7.以下说法不符合文章意思的一项是( )

A.李密六个月的时候,父亲就去世了,到了四岁,母亲被迫改嫁,李密是被祖母带大的。

B.李密小时候常生病,九岁的时候差点不行了,以后一直孤苦零丁,过着少有兄弟的生活。

C.李密反复陈述不能应诏是因为祖母染病,而且他感到了祖母的病一天比一天重。

D.尽管朝廷催促非常急迫,但李密仍以亲情为由坚持不就,“欲苟顺私情”委婉地表达了他对这一做法的坚持。

8、此文的问世,为后世提供了众多的惯用语,一直流传至今,如“零丁孤苦”“茕茕孑立”“形影相吊” “日薄西山”“气息奄奄”“人命危浅”“朝不虑夕” “皇天后土”等,均成为人们信手拈来的词语,请分别加以解释。

零丁孤苦:

茕茕孑立:

形影相吊:

日薄西山:

气息奄奄:

人命危浅:

朝不虑夕:

皇天后土:

二、问题探讨

1、晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

2、思考:第三段的内容是否可以放在第一段的位置?

3、本文语言骈散结合,简洁凝练,请从句式、用词或修辞手法等角度分析下列句子表情达意的效果。

(1)“生孩六月,慈父见背,行年四岁,舅夺母志。祖母刘闵臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。”

(2)“茕茕孑立,形影相吊。”

(3)“逮奉圣朝沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。……,诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。……。”

(4)“诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上路;州司临门,急于星火。”

(5)“外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮”

※选修延伸

【师生互动】

学习完这篇文章后,你提出了哪些新的问题?

生:

师:

项脊轩志

※学习导航

【学习目标】

1、掌握有关的文学常识,了解作者的主要经历和作品的主要题材及风格。

2、学习作者善于从日常琐事中选取富有特征的生活细节来抒写感情的技巧。

3、体会本文笔墨清淡而情意缠绵动人的特色。

4、体验文中流露出的真挚的亲情。

【学法建议】

1、要重视诵读。本文是归有光的抒情名篇,感情真挚强烈,应通过诵读读出文气,读出意蕴,读出感受。

2、要重视对文章的鉴赏。应通过对语言的品味,整体感受文章,并进行合理的体验想像,作出自己的个性解读。

【课前预习】

1、作者简介

归有光,明代散文家,字熙甫,号项脊生。江苏昆山人。九岁能属文,以同邑人魏校为师,通经史,善古文。嘉靖十九年中举人。其后二十余年,八次会试不第。后移居嘉定安亭江上,读书讲学,生徒常达数十百人,被称为震川先生。嘉靖四十四年始中进士,授长兴知县。著有《震川文集》。和王慎中、茅坤、唐顺之合称唐宋派,四人中他的成就最高。

2、资料链接

(1)背景知识

项脊轩是归有光的书斋名。一说其远祖归道隆曾居住在太仓项脊泾,作者以项脊轩来命名自己的书斋,有追念祖先的意思。一说言其窄小,如颈背之间,故名。轩,这里指小屋,即书斋。

清朝姚鼐认为,归有光是唐宋八大家和桐城派之间的桥梁性人物,他承袭了唐宋古文运动,开启了清代的桐城派。他反对一味泥古,提倡唐宋古文。他的基本观点是:以《史记》为代表的秦汉文章虽好,但唐宋间文章未必不佳,所以他主张“变秦汉为欧曾”,属文时应“出于意之所诚……非特求绘藻之工为文章”。当然,他反对拟古,多从形式着眼,并未达到内容上的真正革新。他的散文的特点是:①即事抒情,真切感人;②注重细节,刻画生动;③篇幅短小,言简意赅;④结构精巧,波折多变。代表作品有《项脊轩志》、《思子亭记》、《寒花葬志》。其散文源出于《史记》,取法于唐宋八大家,风格朴实,感情真挚,被誉为“明文第一”(黄宗羲《明文综序》),当时人称他为“今之欧阳修”。

归有光从小勤学,爱读司马迁的《史记》,相传他曾用五种颜色的笔圈点《史记》。他的散文受司马迁和欧阳修的影响很大,但有他自己的特色。他善于用疏淡的笔墨,描写生活中常常接触的事物,以及家人、亲友之间的一些琐碎事情,随笔点染都富于深情,所以感染力很强。《项脊轩志》就是属于这种性质的抒情散文。

(2)古人评价

余读震川文之为女妇者,一往深情,每以一二细事见之,使人欲泣。盖古今来事无巨细,惟此可歌可泣之精神,长留天壤。

——「明」黄宗羲

不俟修饰而能情辞并得,使览者恻然有隐,其气韵盖得之子长(司马迁),故能取法欧、曾,而少更其形貌耳。

—— 「清」方苞

归震川直接八家,姚惜抱谓其于不要紧之题,说不要紧之语,却自风韵疏淡,是于太史公深有会处,不可不知此旨……有寥寥短章而逼真《史记》者,乃其最高淡之处也。

——「清」吴德旋

3、预习思考

(1)预设问题

①“然余居于此,多可喜,亦多可悲”这一句从文章的结构上说起什么作用?

②文中写了哪几件事来表现作者的悲情?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

第一课时

一、 自学评价

1、给下列加点字注音。

项脊轩( ) 垣墙周庭( ) 珊珊( )

偃仰( ) 兀坐( ) 迨诸父异爨( )( )

先妣( ) 门扉( ) 栏楯( )

2、解释下列句子中加点字的意思。

可容一人居: 顾视无可置者:

垣墙周庭,以当南日: 室始洞然:

先是,庭中通南北为一: 迨诸父异爨:

客逾庖而宴: 凡再变矣:

先妣抚之甚厚: 某所,而母立于兹:

3、下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是: ( )

A.久之,能以足音辨人 此吾祖太常公宣德间执此以朝

B.庭中始为篱,已为墙 今已亭亭如盖矣

C.又杂植兰桂竹木于庭 室西连于中闺

D.中始为篱,已为墙,凡再变矣 轩凡四遭火,得不焚

4、下列句子中加点词用法不同于其他三项的是: ( )

A.百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注

B.妪,先大母婢也,乳二世

C.东犬西吠,客逾庖而宴

D.庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也

二、文本研习

1、 层次结构

全文可划分为两个部分:

文章开头,具体地写项脊轩的小、旧、破漏而又阴暗:旧称“ ”,“ , ” 见其小; “ ”直接点明旧;“ , ” 见其破漏;“ , , ”则见其阴暗。这样写,跟下面写修葺后的项脊轩形成鲜明的对照,表现出作者对它的喜爱。修葺后的项脊轩变得不漏、不暗了。作者在这样的环境里读书,怡然自得。

这一段是课文的第一部分,写可喜事,记项脊轩内外的景物,着意写自己在轩中读书怡然自乐的情景。

后面四节是第二部分,写可悲事。作者写了“ , ,

”这三个典型的细节,写出封建大家庭中分家后所产生的颓败、衰落、混乱不堪的情状。这是可悲事之一。 ,是可悲事之二。 ,是可悲事之三。十几年后作者又补记了最后两段, ,是可悲事之四。

2、艺术特色

(1)文气贯通,浑然一体

文章写于不同时期,思念的人有三代,但作者以 为线索,把人物、事件串联起来,又把自己的感情灌注其中,使得文章浑然天成,毫无松散凌乱的感觉。

(2)选取富有特征的生活细节,写出真情实感。

表现大家庭的破败衰落,作者选取了自己感受最深的细节,不言感慨而感慨自见;写祖母,也只是平平常常的几句话和“ ”“ ”两个动作,就表现出责备、疼爱和喜悦交织的复杂情感。

三、问题探讨

1、作者在修葺后的项脊轩中有时“冥然兀坐,万籁有声”,这是一种什么样的表现手法?有什么好处?请从古代诗歌中再找出一些用了这种手法的诗句并加以体会。

2、第二节中写作者的悲情写得很有层次,请划分出层次并加以品读。

第二课时

一、 自学评价

1.下列加点字注音全都正确的一组是: ( )

A.扃牖(jiōng) 修葺(qì) 栏楯(shǔn) 栖息(xī)

B.象笏(hù) 先妣(bǐ) 阖门(hé) 老妪(ōu)

C.尘泥渗漉(shèn) 长号(háo) 异爨(cuàn) 冥然(míng)

D.万籁(lài) 偃仰啸歌(yǎn) 逾庖(yú) 呱呱而泣(guāguā)

2.下列加点词语解释全都正确的一组是: ( )

①室始洞然(宽畅的样子)

②桂影班驳(错杂)

③先妣抚(抚摸)之甚惜

④妪每(每次)谓余曰

⑤风移影动,姗姗(美好的样子)可爱

⑥吾妻来归(旧时指女子出嫁)

⑦其制(形式、制式)稍异于前

⑧或凭几学书(学写字)

⑨旧时栏楯(横的叫栏,纵的叫楯)

⑩瞻顾(泛指看,有瞻仰、回忆之意思)

A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑩ B.②⑤⑥⑦⑧⑩

C.③④⑤⑧⑨ D.①③⑥⑦⑨⑩

3、翻译以下句子:

①.乃使人复葺南阁子,其制稍异于前

②.何竟日默默在此,大类女郎也

③.此吾祖太常公宣德间执此以朝

④.借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万簌有声

二、文本研习

1、 有人认为第三节是多余的,应该删去。你是怎么看的?请说出理由。

2、本文的结尾,不言悲而悲不可禁,说说这样的结尾妙在何处。

3、有人说《项脊轩志》的主题是写亲子和夫妇之情,有人说是表达对昔日家庭生活的怀念,也有人说是对家道中落的身世的哀鸣和对个人遭际的不幸的凭吊,请谈谈你的看法。

※选修延伸

【师生互动】

学习完这篇文章后,你提出了哪些新的问题?

生:

师:

⊙执子之手

长亭送别

※学习导航

【学习目标】

1、欣赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界。

2、分析崔莺莺这一人物形象。

3、了解古代戏曲的特征和感情表达的基本方法。

4、从曲词意象的分析入手,准确理解作品中所表达的人物情感。

【学法建议】

1、以著名学者王国维的名言“一切景语皆情语”为理论依据,以文中富于文采的曲词为突破口,通过想象和联想,唤起生活经验,努力创设情境,更好地理解男女主人公“送别”的心情。

2、以诵读为辅助,以文学鉴赏为纽带,领会多种多样的修辞手法表现人物的心理性格特征,领会化用或借用古典诗词,并且和口语巧妙结合以营造优美的意境,来努力培养初步赏析古典文学作品的艺术手法、语言特色和思想内容的能力。

3、观看碟片《西厢记》(越剧),在视听享受的基础上对课文产生感性认识,同时,通过写作“观后感”并提出自己的创见,来体现学习的主体意识,培养自己的创新能力。

【课前预习】

1、作者简介

王实甫,元代杂剧作家。名德信。大都(今北京市)人。生卒年不详。 生平和创作王实甫生平事迹资料缺乏。钟嗣成《录鬼簿》将他列入“前辈已死名公才人”,周德清《中原音韵》在称赞关汉卿、郑光祖和白朴、马致远“一新制作”的同时,也称赞了《西厢记》的曲文,并说“诸公已矣,后学莫及”。由此可以推知,王实甫活动的年代可能与关汉卿等相去不远。他的主要创作活动当在元成宗元贞、大德年间。

《北宫词纪》所收署名王实甫的散曲〔商调·集贤宾〕《退隐》中写道:“想着那红尘黄阁昔年羞,到如今白发青衫此地游”,“人事远,老怀幽,志难酬,知机的王粲;梦无凭,见景的庄周”,“怕狼虎恶图谋,遇事休开口,逢人只点头,见香饵莫吞钩,高抄起经纶大手”,可知王实甫早年曾经为官,宦途不无坎坷,晚年退隐。曲中又有“且喜的身登中寿”,“百年期六分甘到手”,可以推断他至少活到60岁。这首散曲又见于《雍熙乐府》,未署名。因此,学术界对它的作者是谁有不同看法。

《中原音韵》曾把《西厢记》第1本第3折的曲文作为“定格”的范例标举。元末明初贾仲明的〔凌波仙〕吊曲说王实甫“作词章,风韵羡,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,西厢记,天下夺魁”。明初朱权《太和正音谱》誉王实甫词如“花间美人”,“铺叙委婉,深得骚人之趣”,“极有佳句”。可见,他的作品在元代和元明之际很为人所推重,《西厢记》其时已被称为杂剧之冠。

王实甫所作杂剧,名目可考者共13种。今存有《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》和《四大王歌舞丽春堂》3种。《韩采云丝竹芙蓉亭》和《苏小卿月夜贩茶船》都有佚曲。其余仅存名目而见于《录鬼簿》著录者有《东海郡于公高门》、《孝父母明达卖子》、《曹子建七步成章》、《才子佳人多月亭》、《赵光普进梅谏》、《诗酒丽春园》、《陆绩怀橘》、《双蕖怨》、《娇红记》9种。对王实甫曲目,学术界有不同看法,或认为《娇红记》非出王手,或认为《诗酒丽春园》亦非王作,还有人认为今存《破窑记》是关汉卿的作品,但都非定论。明清时代还有王实甫作《月明和尚度柳翠》和《襄阳府调狗掉刀》的著录和传闻,均不可靠。此外,自明代开始,出现《西厢记》是王实甫作关汉卿续或关作王续等说法,也都不可信。

2、资料链接

(1)背景知识

元代戏曲

元代是我国戏曲繁荣兴盛的时期。元代戏曲主要分为杂剧和南戏两大类,二者各有自己的发展轨迹。由于南戏在元代前期处于发展的薄弱阶段,还不能与杂剧一争高下,所以代表元代最高文学成就的是元杂剧。元杂剧之所以能够以深刻的思想与精湛的艺术取得与唐诗、宋词并称的地位,产生一批传世不衰的艺术品,至关重要的原因是一批杰出的文人以他们的文学生命来参与戏曲的创作,他们自身的文学素养,提高了元杂剧的审美档次,使得元杂剧创作精致化和典范化。

元杂剧有完整的艺术形态,剧本主要由唱曲、宾白和表演三部分组成。在体制上,元杂剧以折为单位,一本通常为四折,个别也有一本五到六折的。此外每本还加有一场或两场戏,称为“楔子”,位置或在折前或在两折之间,用来介绍人物、情节等。每本在结尾时有一对或两对对子,称为“题目正名”。在音乐方面,元杂剧有严格的规定,一折戏只用一套曲子,由同一宫调的不同曲子组成,而且同一套曲子的排列顺序也比较固定。元杂剧用北曲演唱,乐器主要使用琵琶等弦乐,风格豪放激越。在角色设置上,元杂剧角色分为三大类:末类、旦类、净类,一本戏中只由一人主唱,由正末演唱的戏称为“末本戏”,由正旦演唱的戏称为“旦本戏”。元杂剧中用“科范”来规定动作表情或指示舞台效果,简称“科”。在元代近百年的时间里,北杂剧创作风靡全国,作家云起,涌现出一批成就卓著的戏剧作家和演员,剧本成千上万,洋洋大观。著名的剧作家有被誉为“元曲四大家”的关汉卿、郑光祖、白朴、马致远等。重要的作品分别有《窦娥冤》(关)、《单刀会》(关)、《望江亭》(关)、《倩女离魂》(郑)、《梧桐雨》(白)、《汉宫秋》(马)等。伟大的戏剧家王实甫创作了被称为是“天下夺魁”的《西厢记》,成为元代戏曲最高成就的代表。

《 西相记》的演变

《西厢记》是元杂剧的压卷之作,是中国古典戏曲的典范作品。它的故事取材于公元9世纪唐人元稹的传奇《莺莺传》(也叫《会真记》)。宋金时期,说唱崔、张故事的作品,有赵令寺《商调·蝶恋花》鼓子词和董解元《西厢记诸宫调》等。戏曲方面有宋官本杂剧的《莺莺六么》、金院本的《红娘子》、南戏的《张珙西厢记》等。到了元代,这些各自在南北流行的唱本、剧本,又重新在大都、杭州等戏剧发展的中心都市汇合,南北戏曲得到交流。王实甫的《西厢记》杂剧正是在这种情况下产生的。王实甫把董解元《西厢记诸宫调》改写为戏曲,虽故事基本相同,题材却更集中,反封建的思想倾向也更鲜明了;又改写了曲文,增加了宾白,剔除了一些不合理的情节,艺术上也有所提高。

(2)有关送别名句积累

莫道秋江离别难,舟船明日是长安。

故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

明月隐高树,长河没晓天。悠悠洛阳道,此会在何年?

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

仍怜故乡水,万里送行舟。

请君试问东流水,别意与之谁短长。

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

此地一为别,孤蓬万里征。浮云游子意,落日故人情。

3、预习思考

(1)预设问题

①能否按时间的推移和情节的发展,用四个字的小标题把《长亭送别》这折戏概括一下?

②崔莺莺的感情经历了怎样的起伏变化?性格特征怎样?

③文中哪几支曲子体现着情景交融,充满诗情画意的?

④本折曲词有几处化用或借用了古典诗词并且与口语结合的?有何表达作用?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

一、 自学评价

1、给下列加点字注音。

筵席( )迍迍( )金钏( )笑靥( )争揣( )拾芥( )余荫( )蹙眉( )谂知( )玉醅( )泠泠( )谨赓( )厮守( )禾黍( )绣衾( )

2、解释下列句子中加点字的意思。

恨不倩疏林挂住斜晖

挣揣信状元回来

阁泪汪汪不敢垂

我谂知这几日相思嗞味

暖融融的玉醅,白泠泠似水 ,

蜗角虚名,蝇头微利

谨赓一绝,以剖寸心

一春鱼雁无消息

3、填空

(1)王实甫,中国 (朝代)作家。名德信。大都(今北京市)人。生卒年与生平事迹不详。他的创作活动大致在元成宗的元贞 、大德年间。长期混迹于教坊、行院,与伎艺为伍,当是位不得志的落拓文人 。编撰杂剧 种 ,只有代表作 与 传世,《 贩茶船 》、《 芙蓉亭 》各传曲文一折,余则散佚。

(2)元曲中不同的角色有一定的名称。 为女角色,分为 、 、 、 等, 为男角色,分为 、 、 等。文中扮演张生和崔莺莺的角色分别是 和 。

(3)《西厢记》刻画矛盾冲突的主线是 和 之间的矛盾,这是 的矛盾。本戏曲通过 ,完整地展现了封建时代青年男女争取婚姻自由的曲折过程和复杂心理,表现了反对封建礼教统治和封建婚姻制度的主题思想,表达了“ ”的愿望。

4、阅读第二首(幺篇)和(二煞),判断以下的说法是否正确,对的画√,错的画×。

(1)(幺篇)这首曲子是莺莺给张生斟酒时对张生说的话。充满了女主人公对张生的殷殷叮嘱之情。( )

(2)(幺篇)曲中谈到了“轻别离”和“始乱终弃”,(二煞)中谈到了“停妻再娶妻”,可见莺莺对张生此一去,充满了担心和疑惑,对这段爱情的牢固产生了怀疑。( )

(3)在封建社会里,历来是男尊女卑的道德观念,女人成为男人的玩物,所以(幺篇)中说妻荣夫贵应改为夫贵妻荣。( )

(4)莺莺在这两首曲子里反复叮嘱张生不要“始乱终弃”,从一个侧面揭示了这是封建社会常见的事,也是整个社会存在的严重社会问题。( )

(5)女主人公在这两支曲子里提到“但得一个并头莲,煞强如状元及第”、“你休忧‘文齐福不齐’”、“你却休‘金榜无名誓不归’”等句,反映了女主人公重爱情而鄙薄功名的进步思想。( )

(6)这两首曲子分别反映了女主人公对张生的两次叮嘱,虽然时间不同,但内容却是大致相同,都集中表达了莺莺内心相同的担心和思想倾向。( )

(7)(二煞)是莺莺在张生临行前最后的谆谆告诫。虽只说了七句话,却前后共用了四个“休”字,可见她对张生的嘱咐是何等的殷切。( )

(8)四个“休”字归纳为两点:一是不要以功名为重而丢掉爱情;二是不要因贪恋异地花草而停妻再娶。这说明莺莺对她和张生在凄风苦雨、艰难曲折中建立起来的爱情,比对功名的获取更为珍视。( )

二、文本研习

1、课文情节:

《长亭送别》一折戏因系老夫人以“ ”为由,硬逼张生 之故,恩爱情人的分手才显得特别缠绵感人。

戏由三个紧密衔接的场面组成: , , 。

个场面,共十九支曲文,将艺术触角伸展到人物的心灵深处,集中刻画了莺莺送行时的细致复杂的心境意绪。

2、人物形象

作者在本折中一方面描写了莺莺 的痛苦之情,另一方面也表现了莺莺 的思想。她为离别而悲啼愁苦,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别。这种埋怨正是爱极痛极的一种变态心理,是一种深情的痴语。莺莺既倾诉着内心的万种离愁、无限幽思。又流露出怕被遗弃的痛苦心理。此时此刻,莺莺该有多少肺腑之言要说,然而她对“怜取眼前人”的临别赠言,其实正是她内心隐忧的曲折吐露,也是当时社会中司空见惯的身荣弃妻的悲剧在莺莺心灵上的阴影的反映。在莺莺看来, ,最重要的是 。而事实上张生应试是被逼的,他们的分离乃是封建势力的压迫所致。因此莺莺发出了对封建势力的怨恨。莺莺还进一步把怨愤指向那可恶的 思想。“ ”观念造成了青年男女的爱情悲剧,而莺莺却对这种虚名微利表示了极大的蔑视与痛恨,这就把莺莺的思想感情由一般的离别之苦,推到一个更高的水平。

3、艺术特色

⑴曲文美:

①意美。

从戏剧内容看,意美就是准确、生动、形象地表现性格。意美也可以延伸为意态美,意美还可以拓展为意境之美,“状难状之景,达难达之情”。“ ”等句表面上写倚楼观景,实际上大有深意。

②形美。

形与意实为表里,相互依存。从戏剧形式看,曲文中方块字的排列,组合有其独特的魅力,对称的是整齐的美,不对称的是参差的美。不要把排比、对仗、骈四俪六之类看成纯粹形式主义的劳什子,那是汉字独具的建筑美。又因为舞台上的曲文有赖于听觉的鉴赏,所以形美更包括声韵格律的音

【专题解说】

本专题分为三个板块,第一板块"探索与发现",侧重人在科学领域的探究,对客观世界内在规律的把握,同时对科学家的精神品格,对科学的价值进行认识与思考;第二板块"奇异的自然",则把目光转向神奇的自然界,展示它的丰富多彩,绮丽多姿,科学为我们打开一扇又一扇窗,让人惊叹造物主的鬼斧神工;第三板块"美丽的创造",本板块又将目光回到人类自身,侧重认识科学的实践性品格,并通过特定的实例说明了科学与美的内在联系,说明不管是科学还是艺术都是按照美的规律来造型的。

本专题所选文章既有关于事物说明的,有关于事理说明的,也有程序性说明;既有关于单个对象说明的,也有关于一类对象说明的;既有传统的,也有体现现代说明文写作特点的;既有平实的,典范的,也有文艺性强的。

⊙探索与发现

《物种起源》绪论

※学习导航

【学习目标】

1、了解达尔文及其进化论,感悟并学习科学家严谨而审慎的科学态度以及刻苦钻研的治学精神。

2、能够理解说明文语言准确严密的特点。

3、把握文中关键句,进而整体把文章的结构层次和作者的观点态度,提高辨别和筛选重要信息和材料的能力。

【学法建议】

1、学习本文时要注意抓住关键句来把握文章的主要观点和全文的结构。

2、可以从本文语言的推敲品位中感受达尔文的科学态度和治学精神。

【课前预习】

1、作者简介

查理·罗伯特·达尔文(1809-1882),是生物进化学说的创始人。他出生在英国一个世代医生家里。祖父、父亲不仅都是当地的名医,而且都是生物学的爱好者。祖父是一个早期生物进化论者,发表过《动物心理学》的著作,提倡生物进化观念。这样的家庭环境,生物进化思想,对幼小的达尔文的心灵,有着深刻的影响。达尔文16岁进大学学医,但他并不想做一个医生,而是热心研究自然科学,特别是生物学。后来他又去大学神学系学习,但他依然用大量的时间阅读各种自然科学著作,同不少地质学家、动物学家、植物学家交往。22岁从剑桥大学毕业后,以博物学家的身份乘海军勘探船“贝格尔号”作历时五年的环球旅行,观察并搜集了动植物和地质等方面的大量材料,经归纳整理与综合分析,形成了生物进化的概念,于1859年出版了震动当时学术界的《物种起源》一书,成为生物学史上的一个转折点。随后又写成《动物和植物在家养下的变异》、《人类起源及性的选择》等书,进一步充实了进化学说的内容。

2、资料链接

(1)进化论

亦称“演化论”(严复译为天演论)。通常指生物的进化理论。它是研究生物进化、生物发展规律以及如何运用这些规律的科学,是生物学的一个重要部门。该词最初是拉马克提出。达尔文的《物种起源》一书奠定了进化论的科学基础。而现代生物学的发展,促进了生命起源、物种分化和形成等进化理论的进一步发展,认为生物最初从非生物而来,现代地球上生存的各种生物,有共同的祖先,它们在进化过程中,通过变异、遗传和自然选择,由低级到高级,从简单到复杂,种类由少到多。恩格斯认为达尔文的进化理论是19世纪自然科学三大发现(能量守恒和转换定律、细胞学说和进化论)之一。

(2)文体介绍

导言也称引言、绪论,是一篇文章或一部著作的开头的话,主要用于学术著作和教科书,对论著的基本内容和要点以及有关问题(如写作背景、过程、缘由等)作出介绍、说明。导言目的是让读者了解全书的要旨,引导读者更好的理解全书的内容。

导言与序言的区别:序言的内容宽泛,对原作内容是否具体说明,对内容介绍的多少都没有明确要求。而导言的主要篇幅必须介绍原作的内容及主旨。序言写作无定体,或叙事,或抒情,或议论,或说明,或兼而有之,都是可以的。而导言则侧重议论、说明。文学作品一般有序言而无导言,学术著作有导言,还可有序言。学术著作再版几次可以有几篇序言,但导言只有一篇。

(3)神创论

在西方流传的是上帝用六天时间创造出天地、日月星辰、山川河流、飞禽走兽,再用圣土造出第一个男人亚当,又 从亚当身上取出一根肋骨造出一个女人夏娃。他们听信蛇的怂恿,偷吃禁果,而知善恶羞耻,于是扯下无花果的叶子遮蔽下身,这便是衣服的雏形。

在中国也流传着一种关于人类起源的神话。远古时乾坤未开,像个混沌的 “鸡蛋”,这“鸡蛋”中生长了一个盘古,他在“鸡蛋”里生长了一万八千年,此阶段,天每日长高一丈,地每日增厚一丈,盘古每日长高一丈,到过了一万八千年 时,盘古突然死去,他的气化成风云,他的声化成雷霆,他的右眼化成太阳,他的左眼化成月亮,他的四肢五体化成五岳四海,血液化成江河,筋脉化为地理,肌肉 化为田土,发须化为星辰,皮毛化为草木,齿骨化为金石,精髓化为珠宝……

3、预习思考

(1)预设问题

①画出每一自然段的关键句,并思考达尔文对物种起源的基本看法是什么?

②文中体现出了达尔文作为科学家的哪些精神品格?

③预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

第一课时

一、 自学评价

1.选出下列注音及字形全对的一项 ( )

A.栖(qī)息 慷概(kǎi) 狭隘(ài) 槲(hú)寄生

B.胚(pēi)胎 间(jiān)断 搜(sōu)集 干扰素(sù)

C.诱(yòu)使 纤(qiān)维 疟(nüè)疾 胰(yí)岛素

D.衍(yǎn)生 规模 (mó) 病症(zhēnɡ) 综合征(zhēnɡ)

2、下列词语中没有错别字的一组是: ( )

A、栖息 报歉 纲要 独一无二

B、札记 精密 遗传 对诊下药

C、狭隘 轻率 防犯 无所适从

D、胚胎 栽培 变异 引人注目

3、下列各句中成语使用恰当的一句是 ( )

A.外面风传咱们厂的厂长要辞职,有人说这是谣言,但我想,空穴来风,恐怕总是会有点儿实事的影子吧。

B.他经常蹲在窗下听私塾先生讲课,父亲无意间发现了,便凑了学费,让他登堂入室,成了那里最年幼的学生。

C.想起那时节,金风阵阵,菊香遍野,阳澄湖的螃蟹,不仅个儿大,而且只只脑满肠肥,吃起来,味道真是好极了。

D.张老师的家离学校较远,足足有七八华里,但他每天上下班却都是安步当车,健步如飞,也倒练就了一身好筋骨。

4、下列各句中没有语病的一句是 ( )

A.这位院士诚恳地表示,他要努力去做一个乐意给年轻人打开一切科学道路,使他们夺得科学高峰的人。

B.仅在短短的三年之前,电脑“上网”对人们还是陌生的,但对今天的学生来说,显然已经是比较熟悉的了。

C.生命是否起源于火星而非地球,地球上的生命是否由陨石带来,天文学家正在研究诸如此类的问题。

D.这本书具体描写了我国北冰洋考察船是如何根据气候和洋流的状况,度过一个个难关,获得了巨大的科研成果。

二、文本研习

1、 整体感知

阅读全文,画出每一自然段的关键句,并按要求概括。

【说明】什么是关键句?有哪些类型?

关键句是指文章中十分重要的语句,它突出地体现了文章的旨趣,标示文章的思路,显示文章结构的特点。其类型为:

A、从内容来看,中心句是关键句。它是集中揭示说明对象的特征或标示主要事理的语句。

B、从结构看,总结句、总提句及重要的过渡句是关键句。总结句概括了文章最基本的内容,总提句、过渡句显示出文章的说明内容的推进。

C、从出现的频率来看,反复出现的文句是关键句。一方面是作者着力要表达的观点需要强调,另一方面也用于显示层次。

【说明】如何筛选关键句

从内容入手,找出中心句;从思路、结构入手,确认总提句、过渡句和总结句。

第一段:关键句:________________________________________________

主要内容是:——___________(环球远航――__________――___________)

第二段:关键句:________________________________________________

主要内容是:__________(主观方面:____________、_____________;客观方面:_________________________)

第三段:关键句:______________________________________

主要内容是:__________

第四段:关键句:我仍想利用这个机会,对虎克博士表示深深的感谢。

主要内容是:对支持者表达感激

第五段:关键句:_______________________________________________

主要内容是:__________________

推断依据是:① ② ③ ④

第六段:关键句;________________________________________________

主要内容是:介绍研究的方法。

1 作者研究家养动物和栽培植物的目的。

_________________________________________________________

2 作者研究家养动物和栽培植物的意义。

_________________________________________________________

第七段:主要内容:家养自然状况的物种变异

第八段:主要内容:全书内容的基本安排

第九段:主要内容:________________________

2、重点探究

①达尔文由家养状况下的变异得出怎样的结论?他所认为的自然状况下的变异又是怎样的?

②概括并总结达尔文的进化论的主要观点。

三、问题探讨

作者是由什么推断出,生物的种,和变种一样,是由以前别的种演变而来,而不是分别创造出来的。试结合自己的所学举些实例。

四、活动体验

近一百年来,又有人提出“水族动物”(如鲸、海豚、水生猿等)进化为人类的说法;人由外界星球输入地球的说法;根据印度史诗和地下发现经过核放射的化石推测地球人类已经历几度文明,上一次文明即毁于核武器的说法,你还知道哪些关于人类起源的传说或相关解释,试做搜集、整理、归纳,并谈谈你对此的看法。

第二课时

一、 自学评价

1、下列词语中加粗的字的读音,与所给注音全都相同的一组是 ( )

A.旋xuán 旋子 旋风 回旋 凯旋 B.宁níng 宁可 宁静 宁愿 安宁

C.背bèi 背包 背约 背债 背心 D.颤chàn 颤动 颤抖 颤音 颤悠

2、依次在下列句子中横线上选填一组恰当的词语( )

(1)我虽然力求______,使一切能有正确的证据,但是错误的窜入,还是不可避免的。

(2)就某一种_________的意义上来说,这可以算是正确的,这点以后再讨论。

(3)这是决定地球上每一生物的现在和将来的命运,以及变异的_________的。

A、严谨 狭隘 趋势 B、审慎 狭窄 趋势

C、审慎 狭隘 趋向 D、严谨 狭窄 趋向

3、下列句子中没有语病的一句是 ( )

A、现在在马来群岛研究博物的华莱斯先生,他关于物种起源问题所得到的一般结论,几乎和我完全相同,这也是使我早日发表这个摘要的一个原因。

B、因此,我们对于生物变异及相互适应的原因和方法,迫切地需要有个明确的了解。

C、为什么某种生物的分布广泛而繁多,而它的邻种却分布得稀少而狭小呢?

D、在南美洲看到的关于生物的地理分布和现存生物与古生物地质上的关系,给了我很深刻的印象。

4.揣摩下列句中加点词的使用,请选出对其表达作用分析不当的一项

A.归国以后,在1837年我就想到,如果耐心搜集和思索可能与这个问题有任何关联的各种事实,也许可以能够对于这个问题得到一些了解。(因为是“在1837年想到”,还未得到各种事实的证实,对于问题的了解显得相当谨慎,所以用“也许”、“一些”加以限制,很有分寸。)

B.1844年,我把这些简短笔记扩大为结论的纲要,这些结论我当时认为是正确的。( “当时”从时间上加以限制,说明作者的认识是在发展的,加点的词语准确地反映了一个科学家严肃的科学态度。)

C.我们将由此看到,大量的遗传变异至少是可能的……(“至少是可能”说明了作者心中尚未把握遗传变异的情况,遗传变异只存在于人类的选种、家养状况下才会出现。)

D.我虽然时常注意,只信赖良好的证据,但是无疑错误还是会混入的。(“混入”说明出现错误是不自觉的,一时未能发现,表明了作者对于科学的审慎态度。)

二、文本研习

1、整体感知

这篇“导言”主要说明了《物种起源》的写作经过和作者对物种起源问题的一些基本看法。透过说明的文字,我们可以看到达尔文怎样的一种精神和人格魅力?在文章中找出能够体现这种精神和人格魅力的文字。

第一段,人格魅力;________________________________________________

依据:___________________________________________________________

第2段,人格魅力:_______________________________________________

依据:____________________________________________________________

第3段,人格魅力:________________________________________________

依据:____________________________________________________________

第5段,人格魅力:_______________________________________________

依据:____________________________________________________________

第6段,人格魅力:_______________________________________________

依据:___________________________________________________________

第9段:人格魅力:_______________________________________________

依据:____________________________________________________________

2、阅读课文第5段,回答问题。

(1)这段文字的主要观点是什么?

(2)这个观点作者是根据什么推想出来的?

(3)第⑤句“又如槲寄生的情形……也同样是不合理的”主要的意思是 ( )

A.以槲寄生为例,说明一切生物(包括植物)的构造和相互之间的关系都遇十分复杂而又难以解释的。

B.我们想正确解释生物的构造以及它与其他数种不同生物的关系,就不能归因于某一方面,槲寄生就是一个例证。

C.若只以外界条件和植物的习性的影响来解释植物(如槲寄生)的构造和以及它与其他数种不同生物的关系,必然是不合理的。

D. 在研究槲寄生时,往往同研究其他生物一样,对它的结构以及其他数种不同生物的关系不能做出合理的解释。

三、问题探讨

达尔文撰写出《物种起源》一书需要哪些条件?

四、活动体验

达尔文身上表现的哪一种品质你比较欣赏,为什么?

人类基因组计划及其意义

※学习导航

【学习目标】

1、通过文本研习,进一步了解科学,激发学科学、用科学、的兴趣和热情。

2、能独立阅读,认真思考、收集、分析、筛选和提取相关信息。

3、进一步认识说明文的文体特征,了解说明文的一些新的特点,并能够对文章观点提出自己的见解和看法。

【学法建议】

1、提取文章中的关键句梳理课文。

2、结合具体语句,替换语词,感受说明文语言准确严密的特点。

【课前预习】

1、作者简介

杨焕明,1988年获丹麦哥本哈根大学博士学位。 后为法国INSERE-CRNS马塞免疫中心博士后;1989年~1992年为美国哈佛大学医 学院博士后;1992年~1994年美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)博士后。现为博士生导师。现为北京华大基因研究中心暨中国科学院基因组信息中心主 任,为争取和主持完成中国参与人类基因组序列的测定定下汗马功劳。国际“人类基因组计划”中国协调人。 2003年被《科学美国人》杂志评为年度领袖人物。

2、资料链接

(1)人类基因组计划

人类基因组计划(human genome project, HGP)是由美国科学家于1985年率先提出,于1990年正式启动的。美国、英国、法兰西共和国、德意志联邦共和国、日本国国和我国科学家共同参与了这一价值达30亿美元的人类基因组计划。这一计划旨在为30多亿个碱基对构成的人类基因组精确测序,发现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息。与曼哈顿原子弹计划和阿波罗计划并称为三大科学计划。

什么是基因组(Genome) 基因组就是一个物种中所有基因的整体组成。人类基因组有两层:遗传信息和遗传物质。要揭开生命的奥秘,就需要从整体水平研究基因的存在、基因的结构与功能、基因之间的相互关系。

3、预习思考

(1)预设问题

①自读课文,抓住文章结构的总体框架,用提纲或图表的方法把文章的主要内容提取筛选出来。

②预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一、 自学评价

1.下列加点的字注音有误的一项是( )

A.携带 xié 规模 mó 纤维 qiàn

B.伦理 lún 衍生 yǎn 病症 zhèng

C.辜负 gū 恐怖 bù 克隆 lóng

D.疟疾 nǜe 和谐 xié 祸患 huàn

2、下列词语中没有错别字的一组是:( )

A、工程 解读 渡假村 引人注目

B、规模 症断 双刃剑 无米之炊

C、基因 协调 里程碑 覆水难收

D、奥密 序列 洽谈会 悬梁刺股

3、选出下列加点成语使用错误的一项是:( )

A、人类基因组计划终于不孚众望,把它的成果医学化,已在医学方面为人类造福。

B、DNA序列的差异,将有助于人类了解不同个体对疾病的抵抗力,因而可以根据每个人的“基因特点”对症下药。

C、不认识到这一点就有可能使我们的生物资源流失,将会使生物产业失去源头与上游,建立的生物技术也会成为无米之炊。

D、这种说法虽然太极端,但绝不是耸人听闻,人类至今安全的原因之一,就是它的奥秘还不为人所知!

4.下列各句中,没有语病的一句是 ( )

A.4月18日,西安铁路分局在陇海线西宝段开行时速200公里“和谐号”国产动车组,这意味着陕西将成为西部唯一开行时速200公里动车组的省份。

B.记者日前通过调查发现,中国人不爱喝牛奶的主要原因是人们的饮食习惯还没有随着生活水平的提高相应改善所致。

C.每天早晨,学校门口一边站着一排值勤的团员青年,向进校的师生敬礼。

D.厂领导在新年来临之际,亲自带领各中层干部以及各种慰问品,深入贫困家庭慰问职工,把温暖送到家。

二、文本研习

1、整体感知

自读课文,抓住文章结构的总体框架,用提纲或图表的方法把文章的主要内容提取筛选出来。

一、(1-2) _________________________________________________

二、(3-10)________________________________________________

三、(11-18)________________________________________________

文章这样结构安排有什么好处?

答:___________________________________________________________

2、文章的第一节是作诠释,请为“人类基因组计划”下一个定义。如果将开头换成以上我们概括的定义,好不好,为什么?

3、阅读课文《人类基因组计划及其意义》中的结尾语段,完成(1)—(2)题。

(1)对“我不赞成把人类基因组计划比喻成‘曼哈顿原子计划’(前者在人文上远远超过了后者),就是出于这样的忧虑”中对“这样”的理解正确的一项是( )

A.人种指、种族、群体各自之间的差异足以成为第一代能识别“敌”“我”的种族或群体特异性生物灭绝武器。

B.指人种之间、群体之间确实存在着一定差异。

C.白种人与黄种人对艾滋病免疫的差别。

D.人种、族群、群体的差异导致第一代能识别“敌”“我”的种族或群体特异性生物灭绝,对这个问题的防范,关系到每一个国家的领导人,也关系到每一个有责任心的科学家,而且要保证民众的知情权。

(2)下列理解符合文意的一项是: ( )

A.亚洲人(黄种人)还未发现或极少见对艾滋病毒的天然免疫功能。

B.美国白宫早已经注意到了基因组非和平使用对国家安全的影响。

C.中国南方并不罕见的蚕豆病患者,吃上几颗蚕豆便将毙命。

D.现在敌对分子利用致命的病因和基因工程生产的衍生物制造的与人类基因有关的生物武器给白宫造成了麻烦。

三、问题探讨

1、人类基因组计划“已在医学方面为人类造福”,请结合生活举出具体的事例。

2、作者为什么不赞成把人类基因组计划比喻为曼哈顿原子计划?

四、活动体验

你如何理解“科学是柄双刃剑”这种说法?请结合基因科学研究谈谈。

⊙奇异的自然

南州六月荔枝丹

※学习导航

【学习目标】

1、把握本文说明顺序,并了解其作用。

2、领会本文作为文艺性说明文的语言特点。

3、了解荔枝的生态及其生产情况,丰富科学知识。

【学法建议】

1、抓住关键语词理清说明顺序,明确荔枝的相关特点。

2、紧扣关键语句分析语言运用的准确性和引用古代诗文达到的说明效果。

【课前预习】

1、作者简介

贾祖璋是我国著名的生物学家、科普作家。他创作、编写、翻译了二十九部生物学著作。现任中国科普创作协会副理事长。贾祖章先生虽已八旬有 余,但他人老心不老,现在终日伏案著述,陆续写出了许多优秀科普作品。《南州六月荔枝丹》《花儿为什么这样红》,都选自他的《生物学碎锦》。

2、资料链接

(1)学前指导

说明对象:(事物说明文、事理说明文)对象特征

说明方法:下定义、举例子、打比方、作比较、分类别、列数字、画图表、引资料

说明顺序:时间顺序、空间顺序、逻辑顺序

说明语言:科学性(正确、准确);文学性(生动、形象)

(2)文体介绍

本文属于科学小品,属于说明文。所谓小品就是随笔之类的小文章,科学小品则是介绍科学常识的文艺性说明文,既有很强的科学性,又有一定的文学情趣。

(3)白居易《荔枝图序》:

荔枝生巴峡间,树形团团如帷盖。叶如桂,冬青;华如桔,春荣;实如丹,夏熟。朵如葡萄,核如枇杷,壳如红缯,膜如紫绡,瓤肉莹白冰雪,浆液甘酸如醴酪。大略如彼,其实过之。若离本枝,一日而色变,二日而香变,三日而味变,四五日外,色香味尽去矣。元和十五夏,南宾守乐天,命工吏图而书之,盖为不识者与识而不及一二三日者云。

译文:荔枝生长在巴州和峡州之间一带地方。它的树形呈圆的形状,很像古代用来遮蔽东西的“帷盖”。叶像桂树的叶,冬季还是绿色的;花像橘树的花,在春天开放;果实的颜色像丹砂那样红,夏季成熟。果实聚成簇,像葡萄,核像枇杷的核,壳像红绸,膜像紫绸,瓤肉像冰雪一样晶莹,洁白,浆液像醴那样甜,像酪那样酸。(关于荔枝的情况),大概也就如同前面所说的情形,那实际的情况比介绍的这些还要好。假如果实离开了枝体,一天颜色就变了,两天香味就变了,三天味道就变了,四五天以后,色香味就全消失了。元和十五年的夏天,南宾郡的太守乐天,让官画工画成一幅荔枝图,并写上这篇序,这是为了告诉没有见过(荔枝)的人以及虽然见过却没有看到它三天以内的变化情况的人。

3、预习思考

(1)预设问题

①粗读课文,抓住关键语词,概括每段段意,用自己的话或课文的原话详细准确地表达荔枝的特征。

②文中用了哪些说明方法来说明荔枝的特征。

③预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一、 自学评价

1 .下列列词语中,加点的字注音无误的一组是( )

A.粗糙cāo 红缯zēng 乳酪 lào

B.背负bèi 树冠 ɡuān 萌蘖 niè

C.龟裂guī 宋徽宗hui 贮藏 zhù

D.谚语yàn 紫绡 qiāo 果梗 ɡěnɡ

2.下列词语中,书写无误的一组是 ( )

A.醴酪 纵然 粗糙 呕气

B.希奇 薄膜 烘干 嘲讽

C.花序 进贡 移植 吹嘘

D.气侯 渣滓 绚丽 褐色

3.下列词语中加点的字(词)解释正确的一组是( )

A.紫绡(生丝织的绸子)

兼程(既走水路,又走陆路)

B.醴酪(甜酒)

日啖(品尝)

C.密移造化出深山(自然、天然 )

绛囊(深红色)

D.山顶千门次第开(第二次)

浑圆(全、满)

4、名句填空

①罗浮山下四时春,卢橘杨梅次第新。 , 。

——《惠州一绝》 苏轼

②长安回望绣成堆, 。 ,无人知是荔枝来。

——《过华清宫绝句》 杜牧

③你还能默写出关于荔枝的其他诗句吗?请写在下面的横线上。

二、文本研习

1、整体感知

(1)课文结构顺序图如下:

第一部分:(1节)

第二部分:(2-11节)荔枝的生态(说明荔枝本身)

果实外部形态(2-5)

2节:果___,龟裂片、片峰(粗糙)

3节:果___,__________________

4节:果___,____________________

5节:______,__________________________

果实内部组织(6-11)

6节:果____,___________________

7节:果____,________________________________

8节:贮藏,______________(与果实关系密切,附带介绍)

9节:果____,________________________________

10,11节:果花,花期、花___、花___、花___、花____

第三部分:(12-15) 荔枝的生产 (说明荔枝问题)

12节:产地,___________________________

13节:果谱,___________________________

14节:移植,___________________________

15节:产销,___________________________

(2)根据结构图,作者介绍荔枝采用了那些说明顺序?为什么采用这些说明顺序?使用这些说明顺序有何作用?体现了本文的什么特点?

2、重点探究

本文是一篇科学小品,既有一般说明文简明、准确、周密、条分缕析的特点,又有清新诱人的诗意。请学生讨论合作完成。

(1)科学性

①语言细密精确(限定范围、修饰程度、说明条件、比喻形状)

如:“现代科学发达,使荔枝北移,将来也许不是完全不可能的事”,不能改成“将来是完全可能的事”,

因为:___________________________________________________________

又如:___________________________________________________________

________________________________________________________________

在语言的周密上,这些词语的运用,十分准确表达了信息。

②确数、约数的运用,

如:______________________________________________________等等。

③例子事实确凿

如:______________________________________________________等

④术语依据科学

如:_______________________________________________________等

(2)文学性

①引用古诗文、史料、故事,既增强了文章的文学色彩,又充实了文章的内容。

细读课文请找出,并说明各自在文章中的作用。

②运用“打比方”的说明方法,使表达生动形象,凸现文采。

如:___________________________________________________________

总结:本文语言的科学性集中体现在用词准确、周密。文学性集中体现在大量诗词典故的运用上,既使说明形象生动,又使文章诗意盎然。

三、问题探讨

1、题目“南州六月荔枝丹”隐含哪些方面的信息?作者为什么不直接用“荔枝”作为标题目?

2、第一段在文中是否多余?作用是什么?

3、阅读下段介绍荔枝的文字,思考分析其与课文写法风格的区别。

荔枝,无患子科。常绿乔木,高可达20米。偶数羽状复叶,小叶长椭圆形或披针形,全缘,革质,侧脉不明显。……花小,无花瓣,呈绿白或淡黄色,有 芳香,圆锥花序。果实心脏形或圆形;果皮具多数鳞斑状突起,呈鲜红、紫红、青绿或青白色。果肉(假种皮)新鲜时半透明凝脂状,多汁,味甘美而有佳香。 ——摘自《辞海》

四、活动体验

请利用下面的资料,运用本文最具特色的说明方法,起个好题目,写一段富有文学情趣的介绍石榴的说明文字。然后读一读,同学间交流评价。

1、燃灯疑夜火,辖珠胜早梅。——梁元帝《咏石榴》

2、日射血珠将滴地,风翻火焰欲烧天。——白居易《山石榴》

3、榴者,天下之奇树,九州之名果……缤纷磊落,垂光耀质,滋味浸液,馨香流溢……遥而望之,焕若隋珠耀重渊;详而察之,灼若列宿出云间。千房同膜,千子如一,御饥疗渴,解醒止醉。——潘岳《安石榴赋》

4、榴大如杯,赤色有黑斑点,皮中如蜂窠,有黄膜隔之,子形如人齿,淡红色,亦有洁白如雪者。——《事类合聚》

斑纹

※学习导航

【学习目标】

1、通过学习本文,了解各种斑纹。

2、弹性把握本文文体特征,进一步了解科学小品文的新特点。

3、独立思考,解说具有深刻含义的议论性语句。

4、撷取精彩语言片断加以赏析。

【学法建议】

1、创设阅读对话情境,引导学生参与阅读对话,表达交流阅读的体验感受,提高解读文本、鉴赏作品的能力。主要引导理解"斑纹"的内涵.。

2、学生能联系整个专题对问题展开探讨,学会深入思考,有所发现和创新。作者写这篇文章的意图是什么?注意《斑纹》的写作特点。

【课前预习】

1、作者简介

周晓枫,新生代散文家。笼罩着一圈又一圈的炫目光环,“冯牧文学奖”、“冰心文学奖”、“十月文学奖”、“人民文学奖”得主,主流文坛的散文“四冠王”。 1969年生于北京,1992年毕业于山东大学中文系,做过八年儿童文学编辑,现就职于北京出版社,《十月》杂志副主编。出版过散文集《上帝的隐语》、《鸟群》、《收藏-时光的魔法书》、《斑纹-兽皮上的地图》。语言富于想像力和音乐感。

2、资料链接

(1)作品介绍

《斑纹》是青年散文家周晓枫的作品。这类文章现在很多,文体特征不是非常明显,说它是散文随笔可以,说它是科学小品也不无道理,它反映了目前文学创作在文体上走向融合渗透的一种趋向。周晓枫的许多作品都以动物为主题,兼有科学性、趣味性、思想性与艺术性。这可能受到了法国科学家、散文家法布尔《昆虫记》的影响,也与现在的人文主义、生态主义有一定的关联。

(2)作品评论

当散文写作日益成为文人养病的方式时,周晓枫的散文却依旧保持着锐利、沉着、优雅的面貌。加上她那鲜明的散文文体意识、语言探索精神,她的写作在当代散文界已经独具一格。

————青年评论家谢有顺

《斑纹》是一本能够唤醒人们沉睡记忆的书,它让我们想起许多远逝的鲜活事物,即生命的目光最初遭遇的哲学命题。在她的笔下,人与动物们的劳动、爱情、壮丽的生和寂静的死,都浸透着绚丽、壮观与诗意的内容。

周晓枫是个心无旁鹜的写作者,完成《斑纹》的写作后,她希望拓宽一下创作路子,力求打破唯美的书写,跨入更广阔的写作视野。

————周蓬桦《绚丽的版图--〈斑纹〉阅读》

“……周晓枫的写作承续了散文的人文传统,将沉静、深微的生命体验融于广博的知识背景,在自然、文化和人生之间,发现复杂的、常常是富于智慧的意义联系。……她的作品文体精致、繁复,别出心裁,语言丰赡华美,充分展示书面语言的考究、绵密和纯粹。她的体验和思考表现了一个现代青年知识分子为探寻和建构充盈、完整的意义世界所作的努力和面临的难度。她的视野也许可以更为广阔,更为关注当下的、具体的生存疑难,当然,她的艺术和语言将因此迎来更大的挑战。”

————冯牧文学奖的评语

(3)作者访谈

“真正迷恋舞蹈的人,不单是以舞台下的掌声为动力、还是在空旷练功房里忘情忘我的那个人;是因为身材欠佳永远没有登台表演机会、却仍然陶醉地穿上芭蕾缎子鞋的那个人。当写作仅仅是写作,而不代表写作之后的获利,我希望自己能够坚持下去,以始终的热爱。”

------周晓枫“天涯散文” 访谈

3、预习思考

(1)预设问题

①你对"斑纹"是如何理解的?你能说出所知道的"斑纹"吗?

②你认为本文是说明文还是散文随笔?说说你的理由。

③作者写这篇文章的意图是什么?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

一、 自学评价

1、下列各组词语中,加点字注音全都正确的一组是 ( )

A 巢穴( qiáo ) 匍匐( pú ) 嗜好 ( shì ) 鹰隼( sǔn )

B 精湛( zhàn ) 凝眸( móu) 妊娠 ( chén ) 星宿( xiù )

C 罪孽( niè ) 蛊惑( gǔ ) 疱疹 ( báo ) 妖娆( ráo )

D 镌刻( juàn ) 隽永( juàn) 碾砣 ( tuó ) 老趼( jiǎn)

2、下列词语中没有错别字的一组是 ( )

A 妆饰 装饰 装扮 妆扮 B 文身 纹身 分辨 分辩

C 伺机 侍机 扣押 扣压 D 震动 振动 报复 报负

3、依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是 ( )

①这是最 的设计,几乎躯体的每一部分都相仿。

②因为没有四肢的阻碍,蛇反而可以深入别的动物无法 的领域。

③为了使砖石模样的斑块修筑出更 的效果,长颈鹿成为陆地上最高大的动物。

④虎一般单独生活,而它所捕食的动物几乎都是群居,让人不禁 “团结就是力量”的概括。

A 简约 涉足 瞩目 质疑 B 简洁 涉及 注目 质疑

C 简洁 涉足 瞩目 置疑 D 简约 涉及 注目 置疑

二、文本研习

1、整体感知。

本文共14个小节,可以分为三个部分。

第一部分(第1—5段):

1节:写 。

2、3节:写 。

4、5节:写 。

第二部分(第6~10段):这一部分由蛇写到 。

6节: 。

7节: 。

8节: 。

9节: 。

10节: 。

第三部分(第1l--14段):这是在第二部分基础上的进一步拓展,从 ,直至 ;从 斑纹无处不在。

11节: 。

12节-14节: 。

2、文本探究。

(1)作者写出了蛇的哪些习性?如何认识和蛇有关的文化?

(2)文章写出了蛇的哪些生活特点?在写蛇的行动迅速、诡谲时用了什么说明方法?

(3)作者由“蛇” 和“蓑鲉” 探讨出斑纹呈现的规律是什么?

(4)除了蛇,文章又描绘了哪些动物的斑纹?作者由动物的斑纹又联想到哪些内容?

(5)文章是如何拓展斑纹的范围的?如何理解最后一段的内涵及作用?

三、问题探讨

1、你能否体会作者的行文思路?

2、周晓枫的文字被评价为“芭蕾足尖上的写作”,灵性、智慧、精致。请用《斑纹》中的语言举例说明。

四、活动体验

1、《斑纹》这类文章,文体特征不是非常明显,兼具散文随笔和科学小品的特点,兼有科学性,趣味性,思想性与艺术性,请围绕此话题开展辩论等相关活动。

2、《斑纹》艺术表现上你认为有不足之处吗?如果有,不妨跟同学探讨交流。

第二课时

【课前预习】

1资料链接

被删除的有关蛇的议论

“人有理由推猜蛇是一种热衷享乐而丧失亲情的动物──它是冷血的,注定与温暖的物质无关。”

“蛇诡异得令人恐惧,你根本不知道它的弱点在哪儿。世间最大的迷宫是沙漠,最小的,是蛇让人猜不出地址的冷酷的心。”

“更让人注意的是蛇蝎美女:妖娆的腰肢、盎惑的欲望、骄傲到无动于衷的心,携带着致命的神秘感和破坏力──她的漫不经心掀动波澜,她的无所事事酝酿风暴,将我们安宁的生活程序一举摧毁。”

“色彩鲜艳、图案绚丽的蛇却具有强大的杀伤力,蛇改写美的悲剧,它给予我们另外的教育──美到极致,其实可以选择两种出路:成为罪恶的粮食,或者,就成为罪恶本身。”

2预习思考

(1)预设问题

第一课时体会对斑纹的形象描述,本课时探究对斑纹的理性阐述。文中有许多议论性语句,你觉得在文中起到什么作用?有哪些深刻含义?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

一、 自学评价

1、为加点字注音

(1)鱼鳍( ) (2)碾砣( )

(3)镌刻( ) (4)脖颈( )

(5)婆娑( ) (6)晕眩( )

2、下列各项中,没有错别字的一项是( )

A化装 斑斓 斑驳 外强中干

B晕眩 眩耀 磨砺 狐假虎威

C疱疹 偏袒 栅栏 无所是从

D蛊惑 妊娠 了望 雪泥鸿爪

3、下列各句中,加点成语使用恰当的一句是 ( )

A、有的中学生夙兴夜寐沉迷于电子游戏而不能自拔,结果荒废了学业。

B、读书多年,与书相濡以沫,便觉得与书为友既是雅事,也是乐事。

C、工作上若遇到狐假虎威的同事,阻扰工作进度、部门沟通,该如何应对进退,才不会被反咬一口,并且能顺利达成任务呢?

D、每到春运,人们谈到票贩子都要咬牙切齿一番。据调查,贩票这种违法勾当现在都已经是集团作战,一个票贩团体,首先,要有一个外强中干的老大,他必须打通并维持好与车站人员、铁路警察、其他票贩团体乃至黑道势力的关系。

4、下列各句中没有语病的一句是 ( )

A无论静止和游动,斑纹都加重了观察者的视觉错乱。

B昆虫身怀非凡的拟态本领,把生存环境以极其精湛的写实笔法复述出来,伪装成枯叶、竹节或花朵,甚至伪造上面的破损和虫斑。

C《全宋诗》的编纂是一项浩大的工程,北京大学古典文学研究所经过八年努力,终于日前告罄。

D老年人心力衰竭发生的主要原因是由劳累、用脑过度、精神紧张、食盐过量和感冒诱发的。

二、文本研习

1、作者以为动物的斑纹与其生活习性或生存状态有着怎样的联系?作者从大地的斑纹中又体悟到了什么呢?

2、“弱者的抵抗外强中干,必须模仿恶才得以自卫。” 如何理解?

3、“所谓素食主义者的自由,不过是肉食主义者暂不征用的几枚小钱。道德从来不能败坏后者的食欲,尊严也不曾给前者裸露的脖颈以适当的遮护。” 如何理解?

4、“猎手对猎物足够了解,后者却从来没有充分的估计,这种规律也和善恶较量相仿。”如何理解?

5“也许,统治善恶两界的,是同一个王;因为弱者需要格外的保护,所以只要这个王是公正的,他就已经偏袒了强悍的一方。”如何理解?

6、“大型食肉动物往往闲散而沉着,弱小的食草动物灵敏又胆怯,这是生存的必然要求。”如何理解?

7、 “斑纹无处不在,将两极秘密地衔接, 像族徽,凝聚着世袭的生和死,荣与辱。”如何理解?

小结:读周晓枫的散文,我们不仅能领略到自然的神奇,更感受到作者对自然中神奇生命的思考。有人说周晓枫的散文主要表现了“对天地自然持久的热情关注和对世间诸多存在的悲悯及敬畏之心”。这或许正是她散文能成功的重要因素。我们是不是也能从中得到些启示呢?

三、问题探讨

1、怎样理解“因为距离的遥远,在神的眼里,我们,不过是一些斑点” ?

2、题目“斑纹”在文中有哪些含义?

四、活动体验

阅读下面的句子,体会作者形象语言的表现力。

“鲑鱼被剖开的新鲜的肉。螺壳丰富变化的色彩和花纹。瓢虫排布的圆点。鹰隼翅翼上深浅交替的羽色。为了使砖石模样的斑块修筑出更瞩目的效果,长颈鹿成为陆地上最高大的动物。斑马的黑夜和白天。老虎生动的皮毛。豹子让人晕眩的圆斑。像火焰,像钱币,像玫瑰,像河流,像死神玄虚的印符……那些图案,始终受到造物的青睐,被无比耐心地绘制。”

以上文字全句以名词或名词短语组成,里面没有动词或形容词谓语,却同样能起到写景抒情、叙事述怀的效果。中国古典诗歌中常常出现。将几个相互关联的词语罗列起来,构成意象的组合与叠加,营造特定的情景和境界,让读者去感知画面之间的流动和联系,从而把握作者所描绘的复杂事物和抒发的复杂情怀。请同学们在课后搜集、整理有关例子,写一篇鉴赏性文章。

⊙美丽的创造

景泰蓝的制作

※学习导航

【学习目标】

1 学习文章以制作过程安排说明顺序,有详有略,逐层说明的布局方法。

2学习综合运用多种说明方法说明事物的方法。

3体会本文如话家常的平实性说明语言的特点。

【学法建议】

1、学习时提醒学生本文作为典范的传统说明文,在程序性说明文中具有典型意义。

2、为了激发学习积极性,减轻说明文学习的枯燥,可以利用多媒体资源,如制作录像。

3、梳理全文说明顺序、说明思路时,可以提取中心词、衔接词等显在语言标志。

【课前预习】

1、作者简介

叶圣陶:现代著名作家,教育家。名绍钧,江苏苏州人。创作涉及童话、散文、小说等领域。他写作态度严肃认真,风格朴素自然,语言洗练优美,有“优秀的语言艺术家”之称,小说多写“平凡的人生故事”。其代表作有童话:《稻草人》、《古代英雄的石像》;短篇小说:《夜》、《多收了三五斗》;长篇小说:《倪焕之》。

2、资料链接

景泰蓝又名铜胎掐丝珐琅,中国特种手工艺品,最早产于元朝时的古老京都,盛行于明朝景泰年间(1450年-1456年),因其釉料颜色主要以蓝色(孔雀蓝和宝石蓝)为主,古称为景泰蓝。

3、预习思考

(1)预设问题

1 景泰蓝的制作过程分几步?是哪几步?

2 作者为什么详写掐丝、点蓝这两道工序?

3 本文综合运用多种说明方法有什么好处?

4 在语言上,这篇文章遣词准确、造句严谨、用语平实。请举例说明。

5 你可以为景泰蓝下一定义吗?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一、自学评价

1、下列字音完全正确的一组( )

A、作坊zuō 著作zuò 作威作福zuò 作奸犯科 zuò

B、喁喁私语yúyú 角隅yú 汲水jī 白芨浆jī

C、粘结nián 掂量 diān 踮脚diǎn 拈花惹草 zhān

D、铁砧zhēn 箴言zhēn 诊断zhěn 缜密zhēn

2、下列各组书写有误的一项( )

A焊接 掐丝 膨胀 恰如其分 B铁臼 缺憾 琢磨 半斤八两

C镀金 繁复 钳子 推陈出新 D干燥 稠密 譬如 驱谴

3、下列横线上依次填入的词语是( )

(1)景泰蓝要涂上色料,铜丝粘在上面,涂色料就有了

(2)且不说自在画怎么生动美妙,图案画怎么工整细致,单想想那么多密密麻麻的铜丝没有一条不是专心一志粘上去的,粘上去以前还得费尽心思把它曲成最适当的笔画,那是多么大的

(3)咱们的手工艺品往往费大工夫,刺绣、刻丝、象牙雕刻,全都在 上显能耐。

(4)小块面积小,无论热胀冷缩都比较 ,又比较禁得起外力……

A、界限 工夫 细密 细微 B、界线 功夫 精细 细微

C、界限 功夫 细微 精细 D、界线 工夫 细密 精细

二、文本研习

《景泰蓝的制作》一文介绍了工艺独特、工艺水平要求高、主要采用手工操作的高级工艺品景泰蓝的制作过程。全文可分为三个部分。

(一)、 第一部分(第1段)点明

这一部分交待了写作的缘起,引出后文。

(二)、第二部分(第2~16段),是全文的主要内容, 。这是本文的主体部分,又可以分为四个层次。

1、第一层(第2、3段)介绍制作景泰蓝的第一道工序: 。

(1)第2段先说明制作铜胎的原料是 ,接着举 三个例子说明景泰蓝铜胎的打制方法。先 ,再 ,然后需把红铜 起来,两边 ,再尽打后两边 。

(2)第3段将景泰蓝的制胎与 相比较,说明它们的相同点与不同点,引出下文。

2、 第二层(第4~9段)介绍制作景泰蓝的第二道工序: 。掐丝是景泰蓝制作的关键工序,作者对它介绍得十分详细。

(1)作者在介绍掐丝这道工序时抓住了 这一个特点。以“掐丝”为例,课文不仅介绍了 等各个步骤,而且介绍了 。为了更明白地说明,便于读者了解,综合运用多种说明方法。

请指出下列各句的说明方法。

①掐丝就是拿扁铜丝(截面是长方形的)粘在铜胎表面上。( )

②、一个二尺半高的花瓶,掐丝就要花四五十个工。( )

③、他们简直是在刺绣,不过是绣在铜胎上,不是绣在缎子上,用的是铜丝,而不是丝线绒线。( )

④、譬如粘一棵柳树吧,干和枝的每条线条该多长,该怎么弯曲,他们能把铜丝恰如其分地剪好曲好。 ( )

(2)第6段说明景泰蓝制品上的图案“ ”的科学道理。

说明顺序是 。

(3)、第7段 、 着重说明景泰蓝掐丝 的特点,是一件值得惊奇的东西。

(4)、第8、9两段介绍的 是掐丝的辅助工序,作者简要带过。

3、 第三层(第10~13段)介绍制作景泰蓝第三道工序: 。也是景泰蓝制作的关键工序,是作者继“掐丝”之后又一详写内容。

(1)第10段介绍“ ”和“景泰蓝”名称的由来。

(2)第11段说明 。

(3)第12段说明 。

(4)第13段介绍 。

4、第四层(第14~16段)分别介绍了 三道工序。

(三)第三部分(第17段)概括整个制作过程,强调景泰蓝制作“ ”的特点,结构上 ,结束全文

三、问题探讨

1、同是景泰蓝制作工序为什么详写“掐丝”和“点蓝”这两道工序而略写其它?

2、景泰蓝的制作顺序是制胎、掐丝、点蓝、烧蓝、打磨、电镀,作者在说明的时候也是按照这个顺序进行的,作者为什么不将掐丝、点蓝放在前面突出强调,而要按照这样的顺序说明呢?

四、活动体验

叶圣陶先生在《语文书简》中说:"我觉得说明文极重要,说一种机械,说一种操作方法,说一种原理,皆学生必须学会的。"仔细观察一个小制作或实验,解说操作过程及原理。

足下的文化与野草之美

——一个景观设计师的手记

※学习导航

【学习目标】

1 整体把握复杂说明文的基本结构。

2能够理解说明文根据说明对象来安排说明顺序 运用说明方法的特点。

3把握文章的设计理念,感悟歧江公园的内在精神和情感,提高审美能力。

【学法建议】

1、《足下的文化与野草之美》有大量实物或图片资料,多媒体教学资源也非常丰富,有条件的应尽量利用,以创设理想的教学情境。

2、研读方案部分时,要依托文字去发挥想像,把抽象的说明文字转化为形象,去印证作者的设计思想。

3、尽可能将要将课内教学与学生的日常生活、与学生的课外研究性学习结合起来。

【课前预习】

1、作者简介

俞孔坚:美国哈佛大学设计学博士 ,北京大学教授、博士生导师,北京大学景观设计学研究院院长 ,北京土人景观规划设计研究院院长、首席设计师。

2、资料链接

(1)作者的话

在我看来,无所谓建筑风格,只要你能适应这块土地,能亲近这块土地,就是好的建筑,好的人居模式。

———俞孔坚

一片林荫,一条河流,一块绿地,无不潜藏着无穷的诗意,保住这份诗意,它一定会让人获得身心再生之感。

————俞孔坚

一个成熟的民族,懂得审美的民族,最能知道珍惜平常的美,尊重普通人,尊重普通的乡土物种,这便是尊重足下文化与野草之美的真实内涵。做到了这一点,离和谐社会要求的人与自然关系的和谐也就不远了。

————俞孔坚

(2)相关背景

中山岐江公园的场地原是中山著名的粤中造船厂,作为中山社会主义工业化发展的象征,它始于上世纪五十年代初,终于九十年代后期,几十年间,历经了新中国工业化进程艰辛而富有意义的历史沧桑。特定历史背景下,几代人艰苦的创业历程在这里沉淀为真实而弥足珍贵的城市记忆。

3、预习思考

(1)预设问题

6 本文是按什么样的步骤来介绍歧江公园的设计的?

7 文中“足下的文化”与“野草之美”的具体含义是什么?

8 本文体现了作者什么样的设计理念?

9 文中五个部分的关系怎样?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】1课时

一自学评价

1、为加点字注音

栖居( ) 粤中 ( )

脚踵( ) 沉淀 ( )

湮没( ) 琥珀 ( )

渲染( ) 氛围 ( )

2、下列词语中没有错别字的一组是 ( )

A.泥淖 杯盘狼藉 哀声叹气 坐收渔人之利

B.喝彩 扪参历井 水泄不通 无所不用其及

C.忖度 甘拜下风 集思广益 盛名之下,其实难副

D.部署 各行其是 相辅相成 金玉其外,败絮其中

3、下列各句中,加线的成语使用恰当的一句是 ( )

A.在强调环保时却对目前的生存环境不屑一顾,这不能不说是极大的失误,也表明环境意识的启蒙迫不及待。

B.在我处境最艰难的时候,是你向我伸出双手,给了我极大的安慰和帮助,这些我是没齿不忘的。

C.每天从开市到收市,他的目光就一直盯着这只走势不瘟不火的股票,一遍一遍地推算自己的判断究竟有多少分把握。

D.申花队主教练墨里西被摄像机和话筒包围了,他振振有词:“这是场很难打的比赛,我们拼到了最后。”

4、下列各句中,没有语病的一句是 ( )

A.21日,空难事件发生后,有关方面对此作出妥善处理,正在查明事故原因,坚决防止类似事故不再发生。

B.当年有些科技人员在某些人眼里成了不可救药的人,把他们打入另册,可是这位老师并不嫌弃他们,仍然听取他们的意见。

C.分析家指出,美国之所以敢在没有联合国授权的情况下,悍然向伊拉克发动进攻,是因为这样做符合美国的利益,并符合布什再次竞选总统的需要。

D.第57届联合国大会总务委员会11日在这里作出决定,拒绝将冈比亚等少数国家提出的所谓“台湾参与联合国”的问题纳入本届联大议程。这是台湾参与联合国的图谋连续遭到的第10次挫败。

二、文本研习

1、《足下的文化与野草之美》按设计师对几个问题的思考来介绍歧江公园的设计的,全文分为五个部分:“ ”“ ”“ ”“ ”“ ”。文章的结构也是按照这个顺序来安排说明的。

2、第一部分:这是设计前对 的考察,粤中造船厂作为是一个已经废弃的工厂有许多可以利用的生态环境,同时也有一些不利因素,因此,作者分别以“挑战”和“解决之道”为题,讲解了在设计时一些考虑。此部分的说明顺序是 。

3第二部分:在这个部分作者要强调的是 的问题,不要提起文化就把眼光投向千百年前的历史,而应该注意 文化。正是基于这样的考虑,展示了歧江公园这个富有个性的景观设计。 此部分主要运用的说明方法有 、 。

4第三部分:与第二部分说明设计的文化内涵不同,这一部分说明的是 。

5第四部分:如果说前面三个部分是设计之前的考察和构想,那么这一部分就是 ,这里讲述了设计的三条途径,分别是 、 、 。对重点设计的部分还作了较为明晰的说明。 景观与城市的生态设计反映了人类的一个新的梦想,这个梦想就是将 相融合,将真正 全面地融合。它要让景观不再是孤立的城市中的特定用地,而是让其消融,进入千家万户,它要让自然参与设计,让自然过程伴依人民的日常生活,在生活中享受优雅醇和的自然美感。

6文中“足下的文化”与“野草之美”的具体含义是什么?

7文中五个部分的关系怎样?

三、问题探讨

1中山岐江公园的景观设计除了体现“足下的文化”和“野草之美”,还体现了“人性之真”。请你概括出《足下的文化与野草之美》一文中人性之真的具体表现。

2本文体现了作者什么样的设计理念?

四、活动体验

读了《足下的文化与野草之美》,你最欣赏设计师对公园哪一部分的设计?说说你的理由。

答:

此情可待成追忆

【专题解说】

本专题名称取自李商隐《锦瑟》中的诗句“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,重点在“情”字上,也由此提示了本专题的基本内涵——感受、理解、认识丰富多样的感情。这里有令人难忘的亲情,有刻骨铭心的爱情,还有温馨动人的友情,展示人的高贵博大的心灵世界。本专题分三个板块:“如泣如诉”、“执子之手”和“旧日时光”。第一板块选了两篇经典文言文;第二板块选了两篇戏剧作品,一中一外,一聚一别,一悲一喜,构成互补关系;第三板块选了三首歌颂真挚友情的诗歌,这三个板块分别对应着亲情、爱情和友情。

⊙如泣如诉

陈情表

※学习导航

【学习目标】

1、掌握文中出现的重要的实词、虚词、古汉语句式,背诵全文。

2、引导学生体会作者至真至诚的亲情忠情,深入体会文章凄切婉转的陈情技巧。

3、鉴赏本文融情于事的表达技巧和形象精粹的语言。

【学法建议】

1、在反复诵读中体会作者在叙述中蕴涵的真挚感情。

2、讨论文中的关键内容及艺术特色。

3、点拨关键的字、词、句,使学生在深层意义上体会文章出于情字,归于理字;融理于情,融情于事的写法;领悟朴素细腻、曲折委婉的要义。

【课前预习】

1、作者简介

李密(224-287),字令伯,又名虔,犍为武阳(今四川省彭山县)人,晋初散文家。祖父李光曾为蜀国朱提太守。父早亡,母改嫁,由祖母刘氏抚养成人。年轻时师事名儒谯周。曾任蜀汉尚书郎,多次出使东吴,甚有才辩。蜀亡后,屏居乡里,以孝闻,累举不应。

2、资料链接

(1)背景知识

公元263年,司马昭子司马炎(晋武帝)废魏帝曹奂,建立了西晋王朝。当时东吴尚踞江左。晋武帝为了安抚蜀汉旧臣,同时也为使东吴士臣倾心相就,以减少灭吴的阻力,对蜀汉旧臣采取了怀柔政策,授予官职以示恩宠。与此同时,当时李密以孝闻名于世,晋武帝承继汉代以来以孝治天下的策略,实行孝道,以显示自己清正廉明,同时也用孝来维持君臣关系,维持社会的安定秩序。正因如此,李密屡被征召。李密作为亡蜀之臣,心存疑虑,进退两难。若辞不赴命,必引起皇帝猜疑,受到怪罪;若赴命任职,又非李密的本意,于是以“乌鸟私情”,祖母“供养无主”为由,写了此表。文章选自南朝梁昭明太子萧统的《文选》。李密抓住了“孝”字大做文章,却又不从大道理讲起,而是委婉陈辞,动之以情,恰到好处地解决了“不从皇命”的难题。无怪乎晋武帝看了表章以后说“士之有名,不虚然哉”,终于准如所请。

(2)表:古代臣子向君主奏事陈情的一种文体。

(3)苏轼有言:

读《出师表》不下泪者,其人必不忠;读《陈情表》不下泪者,其人必不孝;读《祭十二郎文》不下泪者,其人必不友。

千百年来,人们常以“忠则《出师》、孝则《陈情》”相提并论,可见李密的《陈情表》具有相当强烈的感人力量。

(4)成语:躬亲抚养、零丁孤苦、茕茕孑立、形影相吊、急于星火、日薄西山、气息奄奄、朝不虑夕、更相为命、生当陨首 死当结草。

3、预习思考

(1)预设问题

①试译全文,圈出难解的字、词、句,注意通假、活用、古今异义等文言现象。

②是谁陈情?向谁陈情?陈什么情?如何陈情的?

③晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

第一课时

一、 自学评价

1.填空

(1)《陈情表》的作者___________________,_______________人。本文选自 __________梁昭明太子萧统的《文选》。“表”是古代 向____________陈述己见的一种奏章,陈情是表文的特点。

(2)“臣密言”这样的开头,是当时作表章的一种格式,意思是_______________________;文章结尾写“谨拜表以闻”也是当时章奏套语,表示________________________。

2.给下列加点的字注音

(1)臣以险衅( ) (2)门衰祚薄( )

(3)除臣洗马( ) (4)非臣陨首( )

3.解释下列加点词语

(1)岂敢盘桓 (2)晚有儿息

(3)日薄西山 (4)臣之辛苦

臣以险衅 急于星火

(5) (6)

无以至今日 是臣尽节于陛下之日长

4、选出下面没有通假字的一项( )

A.夙遭闵凶 B.零丁孤苦

C.常在床蓐 D.门衰祚薄

5、下列加点词古今意义完全相同的一项( )

A、至于成立 B、则告诉不许 C、臣之辛苦 D、举臣秀才 E、实为狼狈

6、填空:

①臣少多疾病,九岁不行,__________,至于成立。外无期功强近之亲, ____________,___________,形影相吊。

②但以刘日薄西山,________,________,_________,臣无祖母,__________;祖母无臣,__________。母孙二人,更相为命,___________________________。

二、文本研习

1、层次结构

全文共四段,构思缜密,脉络分明,具有很强的逻辑力量。

第1段:自诉 。写孤苦之情,从纵横两方面分两个小层次:身世凄苦,祖母抚养恩深似海;人丁衰微,作者尽孝责无旁贷。

第2段:叙述朝廷多次征召的经过以及自己 的处境。进,无以报答 ;退,不能回报 。明写感激朝廷之情,实诉屡不奉诏苦衷。

第3段:喻之以孝道之大义,明降臣之不矜名节。进一步阐明辞不就职的原因。由于李密是蜀汉降臣,为避免晋武帝的猜忌,这段一开始他就援引武帝“ ”的施政纲领,作为上表陈情的依据,接着歌颂新朝“凡在故老,犹蒙矜育”的德政,作为上表陈情的铺垫,紧接着委婉表明自己在蜀汉做官的态度是“ ”,并深深感激晋武帝对自己“过蒙拔擢,宠命优渥”的知遇之恩,最后正面提出自己不能奉诏的原因还是祖母病重。

本段叙写了作者家庭的不幸,讲了两层意思。第三段中哪两句话分别概括了这两层意思?哪一句话可以概括第一段全段的内容?

概括层意的两句:①________________________________________②________________

____________________________________

概括段意的一句是:_________________________________________________________

第4段:提出解决问题的办法,点明全文的主旨。

作者首先用四十四和九十六两个年龄的对比,表明自己“尽节于陛下之日长,报养刘之日短也”,提出解决问题两全其美的办法: 。写到这里,作者才明确地提出陈情的目的:“乌鸟私情,愿乞终养”。结尾“生当陨首,死当结草”,暗合上文“尽节于陛下之日长”之意,以生死必报大恩的保证结束了全文。

2、艺术特色

(1)感情真挚,融情于事。强烈的感彩是本文的一大特色,但作者无论是述自己的孤苦无依之情,还是述自己和祖母相依为命的深厚亲情,都是通过叙事来表达的。而自己对朝廷恩遇的感激和对武帝的忠敬之心,也是以充满情感的笔调来写的。文章出于情,归于理,先动之以情,再晓之以理,陈情于事,寓理于情。

(2)《陈情表》明显的保留了赋的语言特点,骈散结合,音韵和谐。语言形象生动,自然精粹。本文虽然用了不少四字句、对偶句,有骈文的整俪之工,但语言却绝不雕琢,而是十分自然真切,仿佛是从肺腑中流出,丝毫不见斧凿痕迹。《古文观止》评论《陈情表》的语言,说它“至性之言,悲恻动人”。文章语言十分生动形象,如第一段写孤苦无依之状,第二段写州县催迫之景,第三段写祖母病笃的惨苦之象,都如在目前。

(3)陈辞婉曲,屈伸适宜。(陈情、讽谏、劝说的技巧:委婉含蓄、借题发挥、以小喻大、卑己敬人、直陈利弊、曲径通幽等等)

三、问题探讨

1、文章一开始,作者说:“臣以险衅,夙遭闵凶。”该句在全段中起到什么作用?

2、李密最担心晋武帝怀疑他哪一点?他是怎么为自己辩解的?

第二课时

一、 自学评价

1、下列加点字注音完全正确的一项( )

A、臣以险衅(xìn) 夙遭闵(mǐn)凶 终鲜(xiǎn)兄弟 常在床蓐(rù)

B、猥(wěi)以微贱 责臣逋(bǔ)慢 犹蒙衿(jīn)育 宠命优渥(wò)

C、岂敢盘桓(huán) 有所希冀(yì) 日薄(bó)西山 除臣洗(xiǎn)马

D、逮(dǎi)奉圣朝 过蒙拔擢(zhuó) 门衰祚(zuò)薄 更(gēng)相为命

2、下列加点字解释有误的两项( )( )

A、晚有儿息:子 形影相吊:安慰

B、逮奉圣朝:等到 未曾废离:废止而离开

C、寻蒙国恩:寻找 除臣洗马:授与官职

D、刘病日笃:病重 不衿名节:自夸

E、日薄西山:靠近 听臣微志:听从

F、夙婴疾病:缠绕 供养无主:主持

3、下列各句中的“以”的用法相同的是( )

①臣以供养无主,辞不赴命

②臣具以表闻

③猥以微贱,当侍东宫

④优惟圣朝以孝治天下

⑤但以刘日薄西山,气息奄奄

⑥谨拜表以闻

⑦是以区区不敢废远

A.②③④ B.⑤⑥⑦ C.①⑤⑦ D.②④⑥

4、选出加点词词义相同的一项( )

A、拜臣郎中 谨拜表以闻

B、犹蒙矜育 不矜名节

C、未曾废离 是以区区不能废远

D、慈父见背 不见复关,泣涕涟涟

5、找出对加点词解释有误的一项( )

(1)A、臣以险衅(罪过) B、门衰诈薄(福分)

C、形影相吊(安慰) D、刘夙婴疾病(婴儿)

(2)A、逮奉圣相(及,至) B、沐浴清化(此指蒙受)

C、臣以供养无主(主人) D、猥以微贱(谦词)

(3)A、臣具以表闻(详尽) B、诏书切峻(急切严厉)

C、责臣逋慢(逃脱,轻慢) D、则刘病日笃(情义深)

(4)A、本图宦达(显达) B、宠命优渥(厚)

C、日薄西山(浅薄) D、岂敢盘桓(徘徊)

(5)A、听臣微志(准许) B、庶刘侥幸(或许)

C、保卒余年(终) D、不胜犬马怖惧之情(胜利)

(1)( )(2)( )(3)( )(4)( )(5)( )

6、下面句子的翻译有错误的一项是( )

A.茕茕孑立,形影相吊——孤单无依靠地独自生活,只有自己的身子和影子相互安慰。

B.刘夙婴疾病,常在床褥——祖母早被疾病缠绕,经常卧床不起。

C.门衰祚薄,晚有儿息——家门衰微,福分浅薄,很晚才有儿子和媳妇。

D.非臣陨首所能上报——(皇帝恩遇优厚)不是我杀身所能报答的。

7.以下说法不符合文章意思的一项是( )

A.李密六个月的时候,父亲就去世了,到了四岁,母亲被迫改嫁,李密是被祖母带大的。

B.李密小时候常生病,九岁的时候差点不行了,以后一直孤苦零丁,过着少有兄弟的生活。

C.李密反复陈述不能应诏是因为祖母染病,而且他感到了祖母的病一天比一天重。

D.尽管朝廷催促非常急迫,但李密仍以亲情为由坚持不就,“欲苟顺私情”委婉地表达了他对这一做法的坚持。

8、此文的问世,为后世提供了众多的惯用语,一直流传至今,如“零丁孤苦”“茕茕孑立”“形影相吊” “日薄西山”“气息奄奄”“人命危浅”“朝不虑夕” “皇天后土”等,均成为人们信手拈来的词语,请分别加以解释。

零丁孤苦:

茕茕孑立:

形影相吊:

日薄西山:

气息奄奄:

人命危浅:

朝不虑夕:

皇天后土:

二、问题探讨

1、晋武帝为什么会答应李密终养祖母的请求?

2、思考:第三段的内容是否可以放在第一段的位置?

3、本文语言骈散结合,简洁凝练,请从句式、用词或修辞手法等角度分析下列句子表情达意的效果。

(1)“生孩六月,慈父见背,行年四岁,舅夺母志。祖母刘闵臣孤弱,躬亲抚养。臣少多疾病,九岁不行,零丁孤苦,至于成立。”

(2)“茕茕孑立,形影相吊。”

(3)“逮奉圣朝沐浴清化。前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。……,诏书特下,拜臣郎中,寻蒙国恩,除臣洗马。……。”

(4)“诏书切峻,责臣逋慢;郡县逼迫,催臣上路;州司临门,急于星火。”

(5)“外无期功强近之亲,内无应门五尺之僮”

※选修延伸

【师生互动】

学习完这篇文章后,你提出了哪些新的问题?

生:

师:

项脊轩志

※学习导航

【学习目标】

1、掌握有关的文学常识,了解作者的主要经历和作品的主要题材及风格。

2、学习作者善于从日常琐事中选取富有特征的生活细节来抒写感情的技巧。

3、体会本文笔墨清淡而情意缠绵动人的特色。

4、体验文中流露出的真挚的亲情。

【学法建议】

1、要重视诵读。本文是归有光的抒情名篇,感情真挚强烈,应通过诵读读出文气,读出意蕴,读出感受。

2、要重视对文章的鉴赏。应通过对语言的品味,整体感受文章,并进行合理的体验想像,作出自己的个性解读。

【课前预习】

1、作者简介

归有光,明代散文家,字熙甫,号项脊生。江苏昆山人。九岁能属文,以同邑人魏校为师,通经史,善古文。嘉靖十九年中举人。其后二十余年,八次会试不第。后移居嘉定安亭江上,读书讲学,生徒常达数十百人,被称为震川先生。嘉靖四十四年始中进士,授长兴知县。著有《震川文集》。和王慎中、茅坤、唐顺之合称唐宋派,四人中他的成就最高。

2、资料链接

(1)背景知识

项脊轩是归有光的书斋名。一说其远祖归道隆曾居住在太仓项脊泾,作者以项脊轩来命名自己的书斋,有追念祖先的意思。一说言其窄小,如颈背之间,故名。轩,这里指小屋,即书斋。

清朝姚鼐认为,归有光是唐宋八大家和桐城派之间的桥梁性人物,他承袭了唐宋古文运动,开启了清代的桐城派。他反对一味泥古,提倡唐宋古文。他的基本观点是:以《史记》为代表的秦汉文章虽好,但唐宋间文章未必不佳,所以他主张“变秦汉为欧曾”,属文时应“出于意之所诚……非特求绘藻之工为文章”。当然,他反对拟古,多从形式着眼,并未达到内容上的真正革新。他的散文的特点是:①即事抒情,真切感人;②注重细节,刻画生动;③篇幅短小,言简意赅;④结构精巧,波折多变。代表作品有《项脊轩志》、《思子亭记》、《寒花葬志》。其散文源出于《史记》,取法于唐宋八大家,风格朴实,感情真挚,被誉为“明文第一”(黄宗羲《明文综序》),当时人称他为“今之欧阳修”。

归有光从小勤学,爱读司马迁的《史记》,相传他曾用五种颜色的笔圈点《史记》。他的散文受司马迁和欧阳修的影响很大,但有他自己的特色。他善于用疏淡的笔墨,描写生活中常常接触的事物,以及家人、亲友之间的一些琐碎事情,随笔点染都富于深情,所以感染力很强。《项脊轩志》就是属于这种性质的抒情散文。

(2)古人评价

余读震川文之为女妇者,一往深情,每以一二细事见之,使人欲泣。盖古今来事无巨细,惟此可歌可泣之精神,长留天壤。

——「明」黄宗羲

不俟修饰而能情辞并得,使览者恻然有隐,其气韵盖得之子长(司马迁),故能取法欧、曾,而少更其形貌耳。

—— 「清」方苞

归震川直接八家,姚惜抱谓其于不要紧之题,说不要紧之语,却自风韵疏淡,是于太史公深有会处,不可不知此旨……有寥寥短章而逼真《史记》者,乃其最高淡之处也。

——「清」吴德旋

3、预习思考

(1)预设问题

①“然余居于此,多可喜,亦多可悲”这一句从文章的结构上说起什么作用?

②文中写了哪几件事来表现作者的悲情?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

第一课时

一、 自学评价

1、给下列加点字注音。

项脊轩( ) 垣墙周庭( ) 珊珊( )

偃仰( ) 兀坐( ) 迨诸父异爨( )( )

先妣( ) 门扉( ) 栏楯( )

2、解释下列句子中加点字的意思。

可容一人居: 顾视无可置者:

垣墙周庭,以当南日: 室始洞然:

先是,庭中通南北为一: 迨诸父异爨:

客逾庖而宴: 凡再变矣:

先妣抚之甚厚: 某所,而母立于兹:

3、下列各组句子中加点词的意义和用法相同的一项是: ( )

A.久之,能以足音辨人 此吾祖太常公宣德间执此以朝

B.庭中始为篱,已为墙 今已亭亭如盖矣

C.又杂植兰桂竹木于庭 室西连于中闺

D.中始为篱,已为墙,凡再变矣 轩凡四遭火,得不焚

4、下列句子中加点词用法不同于其他三项的是: ( )

A.百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注

B.妪,先大母婢也,乳二世

C.东犬西吠,客逾庖而宴

D.庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也

二、文本研习

1、 层次结构

全文可划分为两个部分:

文章开头,具体地写项脊轩的小、旧、破漏而又阴暗:旧称“ ”,“ , ” 见其小; “ ”直接点明旧;“ , ” 见其破漏;“ , , ”则见其阴暗。这样写,跟下面写修葺后的项脊轩形成鲜明的对照,表现出作者对它的喜爱。修葺后的项脊轩变得不漏、不暗了。作者在这样的环境里读书,怡然自得。

这一段是课文的第一部分,写可喜事,记项脊轩内外的景物,着意写自己在轩中读书怡然自乐的情景。

后面四节是第二部分,写可悲事。作者写了“ , ,

”这三个典型的细节,写出封建大家庭中分家后所产生的颓败、衰落、混乱不堪的情状。这是可悲事之一。 ,是可悲事之二。 ,是可悲事之三。十几年后作者又补记了最后两段, ,是可悲事之四。

2、艺术特色

(1)文气贯通,浑然一体

文章写于不同时期,思念的人有三代,但作者以 为线索,把人物、事件串联起来,又把自己的感情灌注其中,使得文章浑然天成,毫无松散凌乱的感觉。

(2)选取富有特征的生活细节,写出真情实感。

表现大家庭的破败衰落,作者选取了自己感受最深的细节,不言感慨而感慨自见;写祖母,也只是平平常常的几句话和“ ”“ ”两个动作,就表现出责备、疼爱和喜悦交织的复杂情感。

三、问题探讨

1、作者在修葺后的项脊轩中有时“冥然兀坐,万籁有声”,这是一种什么样的表现手法?有什么好处?请从古代诗歌中再找出一些用了这种手法的诗句并加以体会。

2、第二节中写作者的悲情写得很有层次,请划分出层次并加以品读。

第二课时

一、 自学评价

1.下列加点字注音全都正确的一组是: ( )

A.扃牖(jiōng) 修葺(qì) 栏楯(shǔn) 栖息(xī)

B.象笏(hù) 先妣(bǐ) 阖门(hé) 老妪(ōu)

C.尘泥渗漉(shèn) 长号(háo) 异爨(cuàn) 冥然(míng)

D.万籁(lài) 偃仰啸歌(yǎn) 逾庖(yú) 呱呱而泣(guāguā)

2.下列加点词语解释全都正确的一组是: ( )

①室始洞然(宽畅的样子)

②桂影班驳(错杂)

③先妣抚(抚摸)之甚惜

④妪每(每次)谓余曰

⑤风移影动,姗姗(美好的样子)可爱

⑥吾妻来归(旧时指女子出嫁)

⑦其制(形式、制式)稍异于前

⑧或凭几学书(学写字)

⑨旧时栏楯(横的叫栏,纵的叫楯)

⑩瞻顾(泛指看,有瞻仰、回忆之意思)

A.①②③④⑤⑥⑦⑧⑩ B.②⑤⑥⑦⑧⑩

C.③④⑤⑧⑨ D.①③⑥⑦⑨⑩

3、翻译以下句子:

①.乃使人复葺南阁子,其制稍异于前

②.何竟日默默在此,大类女郎也

③.此吾祖太常公宣德间执此以朝

④.借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万簌有声

二、文本研习

1、 有人认为第三节是多余的,应该删去。你是怎么看的?请说出理由。

2、本文的结尾,不言悲而悲不可禁,说说这样的结尾妙在何处。

3、有人说《项脊轩志》的主题是写亲子和夫妇之情,有人说是表达对昔日家庭生活的怀念,也有人说是对家道中落的身世的哀鸣和对个人遭际的不幸的凭吊,请谈谈你的看法。

※选修延伸

【师生互动】

学习完这篇文章后,你提出了哪些新的问题?

生:

师:

⊙执子之手

长亭送别

※学习导航

【学习目标】

1、欣赏《长亭送别》中情景交融、充满诗情画意的艺术境界。

2、分析崔莺莺这一人物形象。

3、了解古代戏曲的特征和感情表达的基本方法。

4、从曲词意象的分析入手,准确理解作品中所表达的人物情感。

【学法建议】

1、以著名学者王国维的名言“一切景语皆情语”为理论依据,以文中富于文采的曲词为突破口,通过想象和联想,唤起生活经验,努力创设情境,更好地理解男女主人公“送别”的心情。

2、以诵读为辅助,以文学鉴赏为纽带,领会多种多样的修辞手法表现人物的心理性格特征,领会化用或借用古典诗词,并且和口语巧妙结合以营造优美的意境,来努力培养初步赏析古典文学作品的艺术手法、语言特色和思想内容的能力。

3、观看碟片《西厢记》(越剧),在视听享受的基础上对课文产生感性认识,同时,通过写作“观后感”并提出自己的创见,来体现学习的主体意识,培养自己的创新能力。

【课前预习】

1、作者简介

王实甫,元代杂剧作家。名德信。大都(今北京市)人。生卒年不详。 生平和创作王实甫生平事迹资料缺乏。钟嗣成《录鬼簿》将他列入“前辈已死名公才人”,周德清《中原音韵》在称赞关汉卿、郑光祖和白朴、马致远“一新制作”的同时,也称赞了《西厢记》的曲文,并说“诸公已矣,后学莫及”。由此可以推知,王实甫活动的年代可能与关汉卿等相去不远。他的主要创作活动当在元成宗元贞、大德年间。

《北宫词纪》所收署名王实甫的散曲〔商调·集贤宾〕《退隐》中写道:“想着那红尘黄阁昔年羞,到如今白发青衫此地游”,“人事远,老怀幽,志难酬,知机的王粲;梦无凭,见景的庄周”,“怕狼虎恶图谋,遇事休开口,逢人只点头,见香饵莫吞钩,高抄起经纶大手”,可知王实甫早年曾经为官,宦途不无坎坷,晚年退隐。曲中又有“且喜的身登中寿”,“百年期六分甘到手”,可以推断他至少活到60岁。这首散曲又见于《雍熙乐府》,未署名。因此,学术界对它的作者是谁有不同看法。

《中原音韵》曾把《西厢记》第1本第3折的曲文作为“定格”的范例标举。元末明初贾仲明的〔凌波仙〕吊曲说王实甫“作词章,风韵羡,士林中等辈伏低。新杂剧,旧传奇,西厢记,天下夺魁”。明初朱权《太和正音谱》誉王实甫词如“花间美人”,“铺叙委婉,深得骚人之趣”,“极有佳句”。可见,他的作品在元代和元明之际很为人所推重,《西厢记》其时已被称为杂剧之冠。

王实甫所作杂剧,名目可考者共13种。今存有《崔莺莺待月西厢记》、《吕蒙正风雪破窑记》和《四大王歌舞丽春堂》3种。《韩采云丝竹芙蓉亭》和《苏小卿月夜贩茶船》都有佚曲。其余仅存名目而见于《录鬼簿》著录者有《东海郡于公高门》、《孝父母明达卖子》、《曹子建七步成章》、《才子佳人多月亭》、《赵光普进梅谏》、《诗酒丽春园》、《陆绩怀橘》、《双蕖怨》、《娇红记》9种。对王实甫曲目,学术界有不同看法,或认为《娇红记》非出王手,或认为《诗酒丽春园》亦非王作,还有人认为今存《破窑记》是关汉卿的作品,但都非定论。明清时代还有王实甫作《月明和尚度柳翠》和《襄阳府调狗掉刀》的著录和传闻,均不可靠。此外,自明代开始,出现《西厢记》是王实甫作关汉卿续或关作王续等说法,也都不可信。

2、资料链接

(1)背景知识

元代戏曲

元代是我国戏曲繁荣兴盛的时期。元代戏曲主要分为杂剧和南戏两大类,二者各有自己的发展轨迹。由于南戏在元代前期处于发展的薄弱阶段,还不能与杂剧一争高下,所以代表元代最高文学成就的是元杂剧。元杂剧之所以能够以深刻的思想与精湛的艺术取得与唐诗、宋词并称的地位,产生一批传世不衰的艺术品,至关重要的原因是一批杰出的文人以他们的文学生命来参与戏曲的创作,他们自身的文学素养,提高了元杂剧的审美档次,使得元杂剧创作精致化和典范化。

元杂剧有完整的艺术形态,剧本主要由唱曲、宾白和表演三部分组成。在体制上,元杂剧以折为单位,一本通常为四折,个别也有一本五到六折的。此外每本还加有一场或两场戏,称为“楔子”,位置或在折前或在两折之间,用来介绍人物、情节等。每本在结尾时有一对或两对对子,称为“题目正名”。在音乐方面,元杂剧有严格的规定,一折戏只用一套曲子,由同一宫调的不同曲子组成,而且同一套曲子的排列顺序也比较固定。元杂剧用北曲演唱,乐器主要使用琵琶等弦乐,风格豪放激越。在角色设置上,元杂剧角色分为三大类:末类、旦类、净类,一本戏中只由一人主唱,由正末演唱的戏称为“末本戏”,由正旦演唱的戏称为“旦本戏”。元杂剧中用“科范”来规定动作表情或指示舞台效果,简称“科”。在元代近百年的时间里,北杂剧创作风靡全国,作家云起,涌现出一批成就卓著的戏剧作家和演员,剧本成千上万,洋洋大观。著名的剧作家有被誉为“元曲四大家”的关汉卿、郑光祖、白朴、马致远等。重要的作品分别有《窦娥冤》(关)、《单刀会》(关)、《望江亭》(关)、《倩女离魂》(郑)、《梧桐雨》(白)、《汉宫秋》(马)等。伟大的戏剧家王实甫创作了被称为是“天下夺魁”的《西厢记》,成为元代戏曲最高成就的代表。

《 西相记》的演变

《西厢记》是元杂剧的压卷之作,是中国古典戏曲的典范作品。它的故事取材于公元9世纪唐人元稹的传奇《莺莺传》(也叫《会真记》)。宋金时期,说唱崔、张故事的作品,有赵令寺《商调·蝶恋花》鼓子词和董解元《西厢记诸宫调》等。戏曲方面有宋官本杂剧的《莺莺六么》、金院本的《红娘子》、南戏的《张珙西厢记》等。到了元代,这些各自在南北流行的唱本、剧本,又重新在大都、杭州等戏剧发展的中心都市汇合,南北戏曲得到交流。王实甫的《西厢记》杂剧正是在这种情况下产生的。王实甫把董解元《西厢记诸宫调》改写为戏曲,虽故事基本相同,题材却更集中,反封建的思想倾向也更鲜明了;又改写了曲文,增加了宾白,剔除了一些不合理的情节,艺术上也有所提高。

(2)有关送别名句积累

莫道秋江离别难,舟船明日是长安。

故人西辞黄鹤楼, 烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

明月隐高树,长河没晓天。悠悠洛阳道,此会在何年?

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

仍怜故乡水,万里送行舟。

请君试问东流水,别意与之谁短长。

李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

此地一为别,孤蓬万里征。浮云游子意,落日故人情。

3、预习思考

(1)预设问题

①能否按时间的推移和情节的发展,用四个字的小标题把《长亭送别》这折戏概括一下?

②崔莺莺的感情经历了怎样的起伏变化?性格特征怎样?

③文中哪几支曲子体现着情景交融,充满诗情画意的?

④本折曲词有几处化用或借用了古典诗词并且与口语结合的?有何表达作用?

(2)预习课文后,你提出了哪些新的问题?

※互动课堂

【课时安排】2课时

一、 自学评价

1、给下列加点字注音。

筵席( )迍迍( )金钏( )笑靥( )争揣( )拾芥( )余荫( )蹙眉( )谂知( )玉醅( )泠泠( )谨赓( )厮守( )禾黍( )绣衾( )

2、解释下列句子中加点字的意思。

恨不倩疏林挂住斜晖

挣揣信状元回来

阁泪汪汪不敢垂

我谂知这几日相思嗞味

暖融融的玉醅,白泠泠似水 ,

蜗角虚名,蝇头微利

谨赓一绝,以剖寸心

一春鱼雁无消息

3、填空

(1)王实甫,中国 (朝代)作家。名德信。大都(今北京市)人。生卒年与生平事迹不详。他的创作活动大致在元成宗的元贞 、大德年间。长期混迹于教坊、行院,与伎艺为伍,当是位不得志的落拓文人 。编撰杂剧 种 ,只有代表作 与 传世,《 贩茶船 》、《 芙蓉亭 》各传曲文一折,余则散佚。

(2)元曲中不同的角色有一定的名称。 为女角色,分为 、 、 、 等, 为男角色,分为 、 、 等。文中扮演张生和崔莺莺的角色分别是 和 。

(3)《西厢记》刻画矛盾冲突的主线是 和 之间的矛盾,这是 的矛盾。本戏曲通过 ,完整地展现了封建时代青年男女争取婚姻自由的曲折过程和复杂心理,表现了反对封建礼教统治和封建婚姻制度的主题思想,表达了“ ”的愿望。

4、阅读第二首(幺篇)和(二煞),判断以下的说法是否正确,对的画√,错的画×。

(1)(幺篇)这首曲子是莺莺给张生斟酒时对张生说的话。充满了女主人公对张生的殷殷叮嘱之情。( )

(2)(幺篇)曲中谈到了“轻别离”和“始乱终弃”,(二煞)中谈到了“停妻再娶妻”,可见莺莺对张生此一去,充满了担心和疑惑,对这段爱情的牢固产生了怀疑。( )

(3)在封建社会里,历来是男尊女卑的道德观念,女人成为男人的玩物,所以(幺篇)中说妻荣夫贵应改为夫贵妻荣。( )

(4)莺莺在这两首曲子里反复叮嘱张生不要“始乱终弃”,从一个侧面揭示了这是封建社会常见的事,也是整个社会存在的严重社会问题。( )

(5)女主人公在这两支曲子里提到“但得一个并头莲,煞强如状元及第”、“你休忧‘文齐福不齐’”、“你却休‘金榜无名誓不归’”等句,反映了女主人公重爱情而鄙薄功名的进步思想。( )

(6)这两首曲子分别反映了女主人公对张生的两次叮嘱,虽然时间不同,但内容却是大致相同,都集中表达了莺莺内心相同的担心和思想倾向。( )

(7)(二煞)是莺莺在张生临行前最后的谆谆告诫。虽只说了七句话,却前后共用了四个“休”字,可见她对张生的嘱咐是何等的殷切。( )

(8)四个“休”字归纳为两点:一是不要以功名为重而丢掉爱情;二是不要因贪恋异地花草而停妻再娶。这说明莺莺对她和张生在凄风苦雨、艰难曲折中建立起来的爱情,比对功名的获取更为珍视。( )

二、文本研习

1、课文情节:

《长亭送别》一折戏因系老夫人以“ ”为由,硬逼张生 之故,恩爱情人的分手才显得特别缠绵感人。

戏由三个紧密衔接的场面组成: , , 。

个场面,共十九支曲文,将艺术触角伸展到人物的心灵深处,集中刻画了莺莺送行时的细致复杂的心境意绪。

2、人物形象

作者在本折中一方面描写了莺莺 的痛苦之情,另一方面也表现了莺莺 的思想。她为离别而悲啼愁苦,痛极之际,竟埋怨张生忘旧情而轻远别。这种埋怨正是爱极痛极的一种变态心理,是一种深情的痴语。莺莺既倾诉着内心的万种离愁、无限幽思。又流露出怕被遗弃的痛苦心理。此时此刻,莺莺该有多少肺腑之言要说,然而她对“怜取眼前人”的临别赠言,其实正是她内心隐忧的曲折吐露,也是当时社会中司空见惯的身荣弃妻的悲剧在莺莺心灵上的阴影的反映。在莺莺看来, ,最重要的是 。而事实上张生应试是被逼的,他们的分离乃是封建势力的压迫所致。因此莺莺发出了对封建势力的怨恨。莺莺还进一步把怨愤指向那可恶的 思想。“ ”观念造成了青年男女的爱情悲剧,而莺莺却对这种虚名微利表示了极大的蔑视与痛恨,这就把莺莺的思想感情由一般的离别之苦,推到一个更高的水平。

3、艺术特色

⑴曲文美:

①意美。

从戏剧内容看,意美就是准确、生动、形象地表现性格。意美也可以延伸为意态美,意美还可以拓展为意境之美,“状难状之景,达难达之情”。“ ”等句表面上写倚楼观景,实际上大有深意。

②形美。

形与意实为表里,相互依存。从戏剧形式看,曲文中方块字的排列,组合有其独特的魅力,对称的是整齐的美,不对称的是参差的美。不要把排比、对仗、骈四俪六之类看成纯粹形式主义的劳什子,那是汉字独具的建筑美。又因为舞台上的曲文有赖于听觉的鉴赏,所以形美更包括声韵格律的音